Pedoman Wawancara

I. Informan Utama a. Identitas Informan

1. Nama :

2. Jenis Kelamin :

3. Anak ke :

4. Usia :

5. Agama :

6. Alamat :

7. Pendidikan :

8. Pekerjaan Orang tua :

b. Identitas Pertanyaan 1. Apakah anda sudah bekerja?

2. Sejak kapan anda mulai bekerja sebagai pekerja batu bata? 3. Berapa jam dalam sehari anda bekerja sebagai pekerja batu bata?

4. Berapa kira-kira pendapatan yang anda peroleh sebagai pekerja batu bata? 5. Apa alasan utama anda melakukan pekerjaan ini?

6. Siapa orang yang mengajak anda melakukan pekerjaan ini?

8. Apa kegiatan yang anda lakukan setelah selesai bekerja sebagai pekerja batu bata?

9. Apakah orang tua atau keluarga anda tahu mengetahui pekerjaan anda? Apabila tahu, apa tanggapan mereka?

10.Pada saat bekerja apakah anda mendapatkan edukasi?

11.Bagaimana hubungan anda dengan sesame anak pekerja batu bata?

12.Pada saat anda mendapatkan penghasilan dari pekerja batu bata apakah kamu harus memberi uang atau “setoran” kepada seseorang atau sekelompok orang?

13.Bagaimana kondisi kesehatan anda setelah dan sebelum bekerja sebagai pekerja batu bata?

14.Apakah saat bekerja anda memakai alat perlindungan diri?

II. Informan Kunci a. Identitas Informan

1. Nama :

2. Jenis Kelamin : 3. Status di Keluarga :

4. Usia :

5. Agama :

6. Pendidikan terakhir :

7. Pekerjaan :

b. Daftar pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui anak anda sebagai pekerja batu bata? 2. Berapa kira-kira pendapatan yang di peroleh dalam sehari? 3. Apakah anak anda bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga?

4. Apa tanggapan anda tentang pekerja anak yang bekerja sebagai pekerja batu bata?

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan, 2008. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana

Damanik, Sehat, 2006. Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, DSS Publishing,

Dwira, Aulia. 2008. Bahan Ajar Perumahan dan Permukiman. Medan: USU Press.

Gerungan, W.A. 2004. Psikologi Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama Herlina, Apong, dkk, 2003. Perlindungan Anak, Unicef.

Huraerah, Abu. 2012. Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa Cendikia ILO IPEC, Kondisi Pekerja Anak Jermal di Kawasan Perairan Pantai Timur

Sumatera Utara, LAAI. Medan

Khairuddin H.SS. 1997. Sosiologi Keluarga, Yogyakarta: Erlangga James and Prout, Allans; Construction and Reconstruction Childhood:

contemporary issues in the sociology study of childhood, 1997

Mudzakkir, dkk. 2010. Identitas Perempuan Indonesia: Status, Pergeseran Relasi Gender dan Perjuangan Ekonomi Politik. Jakarta: Desantara Foundation Prints, Darwin. 1997. Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Sastra, Suparno. 2006. Perencanaan dan Pengembangan Perumahan.Yogyakarta:

C.V Andi Offset.

Sinaga, Minawarty. 2010 Kontribusi Pekerja Anak Dalam Ekonomi Keluarga di Pemukiman Kumuh Kota Medan. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Siregar, Rafni Silva. 2014. Pengaruh Pekerjaan Orang Tua terhadap Perkembangan Anak pada Keluarga Pemulung di Desa Tapian Nauli

Lingkungan XI Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Slamet, Juli Soemirat. 2009. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Suprajitno, 2004. Asuhan Keperawatan Keluarga, EGC.

Supardan, Dadang. 2009. Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Stukutral. Jakarta: Bumi Aksara

Suparlan, Y.B. 1983. Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pengarang

Su’adah. 2005. Sosiologi Keluarga, Malang: UMM Press

Susilowati, Ima, dkk, 2003. Pengertian Konvensi Hak Anak, Unicef.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2008. Metode Penelitian Sosial: Berbagi Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana

Usman, Hardius, Nachrowi Djalal Nachrowi, 2004. Pekerja Anak di Indonesia Kondisi, Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif), Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Internet

pukul 10.00).

(http://Pekerja.anak{{erka.htm/diakses

tanggal 15 mei 2014 pukul 22.05 WIB).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Secara teori penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting dari sifat suatu fenomena tertentu. Hal terpenting dari suatu penelitian kualitatif adalah berupa kejadian/fenomena/gejala social yang memiliki makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori (Satori dan Komariah, 2012: 22).

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian deskriktif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan dan mendeskriptikkan objek dan fenomena yang diteliti. Termasuk didalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada dalam variabel penelitian itu berinteraksi satu sama lain dan apa pula produk interaksi yang berlangsung (Siagian, 2011).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Amal Bakti Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah karena terdapat banyak anak yang melakukan pekerjaan dalam membantu ekonomi keluarganya khususnya menjadi pekerja batu bata.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta infornasi oleh pewawancara dan diperkirakan dapat memahami atau memberikan informasi, data ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ini selanjutnya akan menjadi informan penelitian yang diharapkan akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam peneliatian ini terdiri atas tiga jenis yaitu informan pangkal, informan kunci, dan informan biasa.

3.3.1 Informan Kunci

Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang menjadi informan kunci adalah pihak keluarga dari pekerja anak.

3.3.2 Informan Utama

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih banyak tentang masalah yang akan diteliti. Pihak yang menjadi informan utama adalah para pekerja anak.Adapun jumlah informan utama dalam penelitian ini adalah 12 orang pekerja anak yang didapat menggunakan teknik penarikan sampel bertujuan (purposive sampling). Purposive sampling merupakan penetapan sampel yang mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap objek yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah ukuran usia, dimana peneliti mengkhususkan kepada pekerja anak yang berusia 13-18 tahun karena dianggap lebih mengerti dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

majalh, surat kabar, jurnal dan bahan tulisan lain yang ada keterkaitannya dengan subjek yang dteliti serta mengumpulkan sejumlah bahan bukti yang terekam atau tercatat selama penelitian berlangsung, baik peristiwa – peristiwa dan kegiatan – kegiatan.

2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk untuk memperoleh data primer melalui wawancara mendalam. Metode penelitian dengan cara tanya jawab (wawancara). Wawancara mendalam yang dimaksudkan adalah percakapan pertemuan berulang kali secara langsung dengan informan, dengan harapan sampel dapat mengungkap informasi atau data yang diharapkan dengan data sendiri (Bungin, 2008). Dalam hal ini yang menjadi informan adalah pekerja anak.

Dengan demikian, instrumen penelitian disini adalah alat – alat yang digunakan delam rangka studi lapangan, yang dalam penelitian sosial ini adalah wawacara yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara tatap muka dengan responden yang bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh, atau Tanya jawab yang dilakukan pengumpulan data dengan responden sehingga responden memberikian data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini (Siagian, 2011:206 - 207).

penulis memperoleh data primer dari responden yaitu keluarga dari keluarga pekerja anak.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriktif-kualitatif yang lebih mementingkan ketetapan dan kecukupan data. Data tersebut disajikan dalam bentuk life story, yaitu deskriktif tentang peristiwa dan pengalaman penting dari kehidupan atau beberapa bagian pokok dari kehidupan seorang dengan kata-katanya sendiri (Suyanto dan Sutinah, 2008: 174-175). Jumlah data life story berjumlah 4 orang informan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusun dalam suatu satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta mendefenisikannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moeleong, 2002).

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 4.1. Karakteristik Pekerja

Deli serdang khususnya Desa Amal Bakti, banyak anak anak yang berprofesi sebagai pekerja. Hampir rata-rata anak disana menjadi pekerja, khususnya pekerja batu bata. Mereka memilih bekerja sebagai pekerja batu bata karena daerah ini merupakan daerah penghasil batu bata. Sebagian besar anak pekerja batu bata bekerja di pabrik pembuatan batu bata yang mempunyai anggota sebanyak 5-10 orang.

Bila dihubungkan dengan beban tugas, para pekerja anak hampir sama

dengan beban kerja pekerja dewasa. Secara umum dapat dinyatakan bahwa

pekerja anak mempunyai beban tugas yang lebih berat dibanding pekerja dewasa

dalam pabrik batu bata tersebut. Kondisi ini diperkuat oleh kesamaan kerja yang

dilakukan orang dewasa maupun anak-anak, tidak ada pembeda. Padahal kekuatan

fisik dan tenaga pekerja anak dan dewasa sangat berbeda, tetapi memiliki

kesamaan beban kerja.

Mengapa pabrik batu bata tidak memilih pekerja dewasa yang secara fisik

lebih kuat? Dari hasil pengamatan peneliti menyimpulkan bahwa karena pekerja

yang ditawarkan kepada pabrik batu bata tersebut hanya anak-anak. Bahkan juga

pabrik tersebut dengan sengaja lebih memilih anak-anak, karena sifatnya yang

lebih penurut, tidak banyak menuntut, dan bayarannya lebih murah, sehingga akan

sangat menguntungkan pabrik batu bata tersebut. Sebagai dukungan data, jumlah

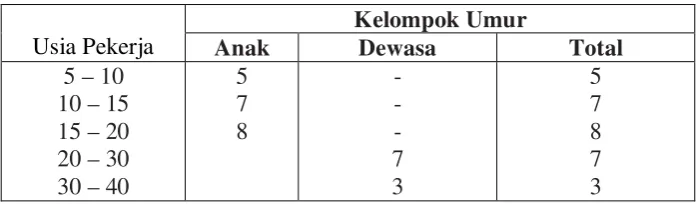

Tabel 1. Jumlah Pekerja Anak dan Dewasa

Jumlah Pekerja

Kelompok Umur

Anak Dewasa Total

30 20 10 30

Sebagian besar pekerja di pabrik batu bata ternyata masih anak-anak yakni

berjumlah 20 anak. Disatu sisi kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan

terhadap pekerja anak lebih banyak.

Berdasarkan Tabel 2 dapat terlihat bahwa umur pekerja ternyata tidak

mempunyai pengaruh dalam memilih umur pekerja. Tidak ada kecenderungan

pabrik yang pekerjanya orang dewasa. Adapun jumlah pekerja berdasarkan

kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2 Jumlah Pekerja Berdasarkan Kelompok Usia

Usia Pekerja

Kelompok Umur

Anak Dewasa Total

5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 30 30 – 40

5 7 8 - - - 7 3 5 7 8 7 3

Hampir semua pekerja bekerja di pabrik batu bata hanya berpendidikan

SD maupun SLTP keatas. Berdasarkan data, pekerja anak rata-rata berusia 15-20

tahun yakni sebanyak 8 orang. Selain itu, usia 5-10 tahun sebanyak 5 orang dan 7

orang anak yang berusia 10-15 tahun. Selebihnya usia 20-30 tahun pada usia

dewasa sebanyak 7 orang dan usia 30-40 tahun sebanyak 3 orang.

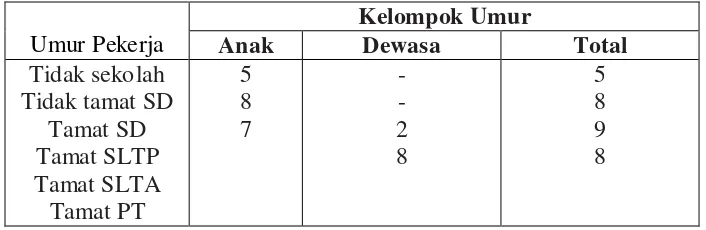

Umumnya, tidak ada perbedaan jika semakin tinggi pendidikan pekerja,

maka semakin tinggi pula pendapatannya. Semua mendapat penghasilan yang

[image:13.595.141.491.417.519.2]Jumlah pekerja anak yang bekerja di pabrik batu bata yang berpendidikan

tinggi ternyata tidak berbeda secara nyata dengan jumlah pekerja dewasa. Kondisi

ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap

pilihan untuk mempekerjakan pekerja anak. Atau dengan kata lain, pekerja anak

dan pekerja dewasa mempunyai peluang yang sama bekerja di pabrik batu bata

dalam tingkat pendidikan manapun. Dari data diperoleh bahwa ternyata anak

dengan pendidikan tidak tamat SD lebih banyak jumlahnya yakni 8 orang.

Kemudian jumlah anak yang tidak sekolah sebanyak 5 orang dan 7 orang tamat

SD. Sedangkan pada kelompok usia dewasa semua tamat SD yakni sebanyak 2

orang dan 8 orang yang berpendidikan tamat SLTP. Adapun jumlah pekerja

berdasarkan kelompok umur dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut di

[image:14.595.139.492.471.586.2]bawah ini:

Tabel 3 Jumlah Pekerja Berdasarkan Kelompok Umur dan Pendidikan

Umur Pekerja

Kelompok Umur

Anak Dewasa Total

Tidak sekolah Tidak tamat SD

Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat PT 5 8 7 - - 2 8 5 8 9 8

Pabrik batu bata yang menjadi lokasi penelitian ternyata sebagian besar

mempekerjakan pekerja anak pada kelompok usia 15–20 tahun. Jumlah kelompok

usia tersebut lebih dari setengah jumlah keseluruhan. Ada suatu indikasi bahwa

pabrik lebih menyukai mempekerjakan pekerja pada kelompok usia tersebut. Hal

dipercaya dan mampu untuk melakukan pekerjaan dengan baik, serta diasumsikan

belum berkeluarga atau menikah sehingga belum mempunyai beban secara fisik

atau mental dan enerjik, sehingga majikan pabrik menyukai pekerja pada usia

tersebut.

Di sisi lain kondisi ini juga mengindikasikan bahwa penawaran pekerja

yang terbanyak berkisar pada umur 15-20 tahun tersebut. Dalam usia demikian,

umumnya seseorang akan mulai mencari pekerjaan, baik untuk menghidupi

dirinya sendiri maupun membantu keluarga. Akan tetapi, karena keterbatasan

sumberdaya yang dimiliki, seperti: pendidikan, modal, serta rendahnya lapangan

pekerjaan lain yang tersedia, maka pekerjaan yang ada baginya hanya menjadi

buruh pabrik batu bata.

Selain itu, kondisi menunjukkan bahwa saat mereka berada pada usia

dibawah 15 tahun, peluang untuk menjadi buruh pekerja batu bata cukup tinggi.

Sangat banyak faktor yang menentukan mereka sudah bekerja. Sekalipun

demikian, ada satu hal yang diperoleh dari informasi di lapangan, bahwa pekerja

anak usia 15-20 tahun yang ada sekarang, hanya sebagian dari kelompok tersebut

yang tidak pernah menjadi buruh. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah pekerja pada

kelompok ini relatif banyak. Biasanya, pekerja akan berhenti bekerja ketika

melakukan pernikahan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Akan tetapi,

jika setelah menikah atau mendapat pekerjaan lain kehidupannya tidak membaik,

maka mereka akan kembali menjadi pekerja buruh batu bata. Gambaran diatas

sesungguhnya lebih cenderung menunjukkan jumlah pekerja dewasa yang tidak

Dari pemaparan dan analisis yang telah dilakukan terlihat bahwa

anak-anak umumnya mempunyai potensi besar menjadi seorang pekerja buruh batu

bata, terutama pada kelompok umur 15-20 tahun. Kepatuhan pekerja anak lebih

tinggi, lebih rajin, atau bersedia dibayar lebih rendah merupakan faktor-faktor

yang menyebabkan lebih senangnya majikan pabrik batu bata mempunyai pekerja

anak. Akan tetapi juga tidak dapat dilupakan bahwa dari sisi penawaran, besar

kemungkinan kelompok yang bersedia menjadi pekerja karena didominasi oleh

anak-anak.

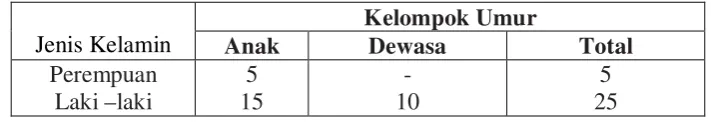

Berdasarkan jenis kelamin, ternyata hampir semua pekerja adalah

laki-laki. Kondisi ini dapat dimaklumi, karena dalam kultur Indonesia, pekerjaan berat

dan kotor dianggap sebagai pekerjaan “laki-laki”, sehingga dari sisi penawaran

pekerja yang disediakan adalah laki-laki. Di sisi permintaan, ternyata tidak

tertutup kemungkinan pabrik pun juga memilih pekerja anak perempuan. Pekerja

anak yang berjenis kelamin laki-laki ternyata lebih besar dibanding perempuan.

Bagi laki-laki dewasa, tentunya pekerjaan sebagai buruh pabrik batu bata

merupakan pilihan terakhirnya, karena berbagai alasan, seperti laki-laki dewasa

akan malu menjadi buruh batu bata atau lapangan pekerjaan lebih luas baginya

sekalipun hanya menjadi pekerja kasar seperti buruh, dagang dan lain-lain.

Sedangkan bagi anak, lebih terbatas pilihannya dibandingkan orang dewasa. Oleh

karena itulah, persentase pekerja anak laki-laki lebih tinggi.

Adapun jumlah pekerja berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin

Tabel 4 Jumlah Pekerja Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Kelompok Umur

Anak Dewasa Total

Perempuan Laki –laki

5 15

- 10

5 25

Mengingat pekerja perempuan berjumlah relatif sangat sedikit, maka

dalam analisis selanjutnya tidak mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin.

Sehingga analisis akan dilakukan terhadap pekerja anak secara keseluruhan.

Secara umum, pekerja anak yang menjadi responden dalam penelitian ini

mempunyai status belum menikah. Akan tetapi, bila ditinjau berdasarkan

kelompok umur, terdapat perbedaan pola. Pekerja yang berusia lebih muda

cenderung mempunyai jumlah tertinggi pada kategori belum kawin, sedang

kelompok yang lebih tua cenderung mempunyai jumlah besar pada kategori kawin

dan cerai.

Sedangkan karakteristik responden berdasarkan lamanya menjalani

mencari uang untuk pemenuhan kebutuhan yang sangat urgen bagi dirinya masing-masing dan keluarganya.

4.2. Karakteristik Keluarga Pekerja Anak

Hampir semua pekerja anak tinggal dengan orangtua dan kerabatnya.

Sisanya tinggal dengan orang yang bukan anggota keluarganya. Pekerja anak yang

tinggal dengan orangtuanya, ternyata sebagian besar yang menjadi kepala rumah

tangga adalah bapak. Bila dalam masyarakat Indonesia masih tertanam bahwa

tonggak penghasilan rumah tangga adalah bapak, maka disini terlihat bahwa

kehadiran seorang bapak dalam keluarga ternyata tidak mampu mencegah

kepindahan anaknya dari rumah untuk bekerja sebagai buruh.

Bukan hanya anak-anak, pekerja dewasa juga banyak yang tinggal dengan

kepala rumah tangga laki-laki yang tidak mampu mencegahnya untuk menjadi

buruh batu bata. Penyebab kondisi ini tentunya sangat erat kaitannya dengan

permasalahan ekonomi rumah tangganya.

Dari hasil data penelitian didapat bahwa jenis pekerjaan orang tua responden lebih dominan pada kuli bangunan, buruh pabrik dan tukang becak yang memiliki jumlah responden yaitu 6 responden. Selanjutnya petani dengan jumlah responden sebanyak 4 responden. Terakhir dengan jumlah 1 responden pada jenis pekerjaan sebagai supir angkot. Ada juga orang tua yang tidak bekerja dan meninggal dunia yang memiliki masing-masing 1 responden

digolongkan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kemiskinan merupakan pendorong seorang anak untuk bekerja sebagai pekerja di pabrik batu bata. Jauh lebih tingginya jumlah pekerja anak dibanding pekerja dewasa menunjukkan bahwa seorang anak yang mempunyai kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian mempunyai resiko lebih tinggi untuk menjadi pekerja dibanding seorang anak yang mempunyai kepala rumah tangga yang bekerja di sektor lain.

Kenyataan ini juga dapat dijadikan indikator bahwa pekerja anak lebih banyak yang berasal dari daerah pedesaan karena petani umumnya berada di

daerah pedesaan. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai akibat dari ketimpangan/

ketidakmerataan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga

lapangan pekerjaan yang tersedia – yang lebih baik dibanding menjadi buruh –

sangat terbatas. Oleh karena itu, anak-anak pun terpaksa meninggalkan

sekolahnya untuk mencari pekerjaan sebagai buruh batu bata untuk membantu

ekonomi keluarga.

Sebagaimana layaknya struktur ketenagakerjaan di Indonesia, persentase

buruh yang mempunyai kepala rumah tangga yang bekerja di sektor perdagangan

juga besar. Akan tetapi, dapat diduga bahwa kepala rumah tangga tersebut

merupakan pedagang kecil, sehingga tidak mempunyai keberdayaan untuk

mencegah anaknya menjadi pekerja. Bapak yang bekerja sebagai buruh industri

juga mempunyai persentase cukup besar untuk mempunyai anak yang menjadi

permasalahan kecilnya penghasilan, terutama buruh industri pada perusahaan

berskala kecil atau usaha rumah tangga.

4.3. Kondisi Kerja: Hari dan Jam Kerja

Salah satu permasalahan yang dihadapi pekerja anak dalam bekerja adalah

tidak adanya hari libur bagi mereka. Pekerja anak umumnya tidak mengenal libur

mingguan, hari libur nasional dan lokal, yang merupakan hari libur bagi para

pekerja umumnya. Data ini juga menemukan bahwa semua pekerja anak bekerja

selama 7 hari dalam seminggu.

Para pekerja anak ini biasanya memulai pekerjaan mereka itu sepulang sekolah dan sesudah makan siang sekitar jam 13.00-19.00 Wib. Ada juga memulai sekitar jam 9.00-12.00 Wib selanjutnya disambung sehabis pulang sekolah jam 17.00-19.00 Wib

Tidak hanya pekerja anak, tetapi juga pekerja dewasa. Sebab, upah gaji

berdasarkan jumlah batu bata yang dihasilkan, bukan berdasarkan jumlah waktu

maupun hari bekerja.

Selain hari kerja, pekerja anak juga mempunyai permasalahan panjangnya

jam kerja per hari. Bila pekerja formal mempunyai jam kerja 7 jam per hari,

ternyata sebagian besar pekerja anak bekerja sama seperti orang dewasa 7 jam per

hari. Bahkan pekerja anak yang mempunyai jam kerja 10 jam atau lebih per hari

mempunyai jumlah yang cukup besar pula. Lamanya jam kerja lebih dari 9 jam

per hari merupakan salah satu indikator eksploitasi. Hal ini terjadi jika hari libur

panjang sudah merupakan kebiasaan umum. Tidak adanya perangkat perundangan

yang mengatur jam kerja pekerja anak serta rendahnya kesadaran majikan,

membuat majikan dapat menggunakan tenaga pekerja anak sesuka hati.

Sebenarnya para pekerja anak ini mempunyai kebebasan untuk menentukan jam kerjanya karena tidak ada peraturan yang berkenaan dengan pekerjaan mereka dan karena itu pula kemudian mereka dikategorikan bekerja sebagai sektor informal. Jam kerja atau lamanya bekerja sangat ditentukan oleh pekerja anak tersebut. Para pekerja anak biasanya bekerja untuk mengejar target batu bata yang akan dihasilkan.

Dalam menjalankan pekerjaannya, sebagian besar pekerja anak mendapat

kesempatan istirahat. Akan tetapi, waktu istirahat yang ada relatif singkat,

sehingga jam kerja pekerja anak masih tetap panjang. Umumnya, pekerja anak

hanya dapat istirahat selama 1 jam.

Para pekerja anak terkadang istirahat sebentar dirumah untuk mandi dan makan sore setelah itu dilanjutkan bekerja hingga tak jarang sampe jam 6 sore. Ada juga anak yang tidak pulang untuk beristirahat dan mandi berhubung orang tua mereka ikut juga bekerja bersama dengan mereka sehingga makan dan minum mereka orang tua mereka yang membeli dilokasi tempat mereka bekerja.

Untuk memanfaatkan waktu istirahatnya selain makan, pekerja anak

ternyata cenderung menggunakannya untuk menonton televisi. Namun, pekerja

anak dengan lebih cenderungnya memilih istirahat pulang kerumah dibanding

menonton televisi dilokasi kerja. Hal ini memberikan indikasi bahwa keletihan

tersebut tentunya bukan satu-satunya, sebab bisa juga pekerja anak tidak

menyukai acara pada jam istirahatnya, sehingga lebih memilih pulang kerumah

untuk makan dan tidur.

4.4. Pendapatan dan Distribusi Kebutuhan Pekerja Anak

Pendapatan perhari para pekerja anak sangat tidak menentu tergantung keadaan dan jam kerja. Pendapatan tiap anakpun berbeda-beda meskipun sudah ada yang bekerja dilokasi yang sama. Pendapatan perharinya pekerja anak tersebut rata-rata Rp. 20.000 – Rp. 75.000. Namun tidak setiap harinya pekerja anak mendapatkan jumlah sekian dimana bisa lebih dari pendapatan itu maupun kurang dari pendapatan tersebut.

Uang hasil dari pendapatan pekerja anak itu biasanya diserahkan semua kepada Ibu mereka untuk keperluan rumah tangga, namun terkadang digunakan anak untuk membeli makanan (jajan).

Dengan pendapatan dan pendistribusian yang semuanya diserahkan kepada orang tua mengakibatkan mereka tidak dapat menabung disebabkan mereka hanya dikasih uang pas setiap harinya seperti uang jajan dan ongkos ke sekolah Rp. 2.000-Rp. 4.000, kalupun ada sisa yang sisa Cuma Rp. 1.000,- per hari itu pun bukan untuk ditabung sebab mereka belum tahan bila melihat ada teman yang jajan.

sehari, tapi dari hasil pengamatan sehari-hari yang telah penulis lihat menunjukkan secara kualitas variasi menu dan kecukupan gizi belum di perhatikan oleh orang tua mereka. Mereka keseringan makan nasi bungkus yang perbungkusnya seharga Rp.5.000- Rp.6.000

Kebutuhan pemenuhan pakaian sebagian besar pekerja anak menyatakan mereka dibelikan pakaian hanya satu tahun sekali yakni menjelang hari Raya. Karena kadang-kadang ada juga yang mau menyumbangkan mereka pakaian. Hasil pengamatan sehari-hari dilihat bahwa pakaian keseharian mereka cenderung sudah kumal dan kurang bersih bahkan memakai pakaian seadanya sedangkan bagi pekerja anak yang masih menuntut ilmu dibangku sekolah, kebutuhan pakaian seragam sekolah juga kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

Sedangkan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi pekerja anak adalah kebutuhan akan privasi anak (kamar tidur dan tempat belajar) menunjukkan bahwa semua anak belum memiliki kamar tidur sendiri, mereka terpaksa harus tidur bersama anggota keluarga lainnya bahkan berdasarkan pengamatan dapat dilihat bahwa mereka tidur di kamar/ruang tanpa adanya pintu atau hanya ditutup dengan kain, maupun tidak ditutup yaitu bergabung dengan ruang tamu dikarenakan ukuran rumah yang sangat kecil. Keadaan lokasi kamar seperti itu mengakibatkan orang lain bebas untuk keluar masuk bahkan dapat di melihat dari luar kondisi yang ada di dalam rumah.

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan yaitu melakukan teknik wawancara yang mendalam dan observasi partisipasif dengan informan, peneliti berhasil mengumpulkan data informasi mengenai “kontibusi pekerja anak terhadap sosial ekonomi keluarga di Desa Amal Bakti Kecematan Beringin Kabupaten Deli Serdang”.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Peneliti dilakukan atau diawali dengan mengumpulkan dokumen dari keluarga pekerja. Pengumpulan data tersebut case record yang meliputi biodata responden, latar belakang keluarga responden dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluarga pekerja anak. 2. Melakukan diskusi terbuka dengan responden khususnya para

pekerja anak dalam proses penentuan informan dan mengetahui latar belakang keluarga pekerja anak.

3. Melakukan pengamatan dan observasi di lingkungan tempat tinggal responden. Dalam hal ini, peneliti membuat catatan di lapangan untuk mengetahui informasi mengenai dukungan maupun kontribusi pekerja anak untuk ekonomi keluarga

mengenai latar belakang keluarga responden. Pada informan kunci dan informan biasa dilakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data mengenai kontribusi pekerja anak bagi ekonomi keluarga.

Informan pangkal dalam penelitian ini adalah orang tua pekerja anak. Informan kunci dalam penelitian ini ada 4 orang responden pekerja. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Lili Suryani, Suratman, Galuh Danu Pramana, Ninik Suryani. Selanjutnya yang menjadi informan biasa adalah Pemilik kilang batu bata

5.1. Hasil Temuan

5.1.1. Informan Pangkal

Informan pangkal dalam penelitian ini adalah Bapak Sugeng selaku orang tua dari Lili Suryani, ibu Warni juga selaku orang tua dari Suratman dan Sutoyo selaku orang tua Galuh Danu Pramana.

Kondisi kemiskinan dan pekerjaan dengan pendapatan yang rendah telah memaksa anak mereka untuk bekerja membantu keluarga dan merupakan kewajiban dan tanggung-jawab anak bila tetap ingin hidup.

Keadaan sosial ekonomi keluarga walaupun sudah bekerja keras belum mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya sehari-hari. Keadaan inilah yang memaksa anak-anak mereka untuk memberikan kontribusi kepada keluarga berupa uang hasil dari anak bekerja.

Keluarga inti mempunyai andil yang sangat besar dalam mempekerjakan anak-anaknya karena tanpa persetujuan dari keluargaa yaitu orang tua ataupun wali pekerja anak tidak dapat menerima pekerjaan di kilang batu bata tersebut. Bapak Sugeng mengatakan :

“Saya memang menyutujui anak saya untuk bekerja, dan anak saya pun

tidak keberatan untuk kerja, kami sangat sadar atas kekurangan keluarga kami

makanya kami semua bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari”.

Hal senada juga dijawab oleh ibu Warni yang mengatakan:

“ayahnya sudah tidak ada, saya punya anak yang harus diurus, waktu

anak saya mengatakan ingin kerja saya tidak melarangnya untuk bekerja.

Awalnya saya tidak ingin mereka bekerja tapi mau gimana lagi, kebutuhan

sehari-hari tidak cukup kalau hanya mengandalkan penghasilan dari saya saja.

Keluarga responden merasa sangat terbantu jika anak mereka juga bekerja. Mereka merasa sedikit terbantu dan ada perubahan yang terjadi didalam keluarga mereka, terutama masalah ekonomi. Selanjutnya, mereka merasa kebutuhan hidup keluarga cukup terbantu setelah anak mereka bekerja membantu kebutuhan keluarga.

merasa pas-pasan dalam pemenuhan hidup sehari-hari. Penghasilan yang didapat mereka sebelum anak mereka bekerja membantu ekonomi keluarga hanya cukup untuk makan sehari-hari keluarga mereka.

Selain itu, pemanfaatan penghasilan yang mereka dapat di gunakan untuk kebutuhan keluarga selain itu penghasilannya dinmanfaatkan untuk membayar sewa rumah, biaya air dan listrik. Pemanfaatan penghasilannya untuk membiayai anaknya sekolah. Hal ini mereka lakukan demi masa depan anak-anaknya kelak lebih baik dari kehidupan mereka sekarang yang hanya bekerja dengan upah yang pas-pasan.

Pernyatan di atas diperkuat dalam wawancara saya dengan Sutoyo yang menyatakan bahwa

“kebutuhan hasil kerja saya biasanya untuk membayar biaya kontrakan

rumah, biaya rumah inipun dibantu dengan anak saya yang bekerja. Karena

penghasilan saya tidak cukup untuk membayarnya, saya punya empat anak yang

harus dibiayai uang sekolahnya, jajanya listrik, dan lain-lain”.

Wawancara saya dengan seorang responden Ibu Warni juga menyatakan yang sama yakni:

“ya penghasilan saya dan anak saya dimanfaatkan juga membantu bayar

listrik dan air, sewa rumah, karena penghasilan saya tidak cukup, mereka

5.1.2. Informan Kunci a. Lili Suryani

Lili Suryani, 14 tahun, berperawakan sedang, kulit coklat dengan rambut

ikal berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ia anak ke-6 dari tujuh

bersaudara dari keluarga Bapak Sugeng. Untuk meringankan beban keluarga, Lili

dengan terpaksa bekerja di kilang batu bata. Selain dirinya, kakak perempuannya

pun ikut membantu keluarga dengan menjadi kilang batu bata.

Awal mulanya menjadi pekerja saat berusia 6 tahun - dimulai ketika ia

masih kelas 1 SD. Lili sangat ingin bekerja namun menyadari keterbatasan

dirinya, tidak mungkin ia bisa mendapatkan pekerjaan lain selain bekerja di kilang

batu bata. Dalam wawancara dia mengatakan:

“aku ingin kerja yang lain, tapi masalahnya aku masih belum cukup umur,

selain itu Cuma di kilang batu bata inilah yang gampang untuk bekerja

dan dekat dengan rumah kami”.

Pekerjaan pulang pergi Lili bisa dibilang tidaklah terlalu berat. Pekerjaan

utamanya adalah mengangkut dan menyetak lumpur menjadi batu bata. Ia mulai

bekerja pukul 13.00 sampai pukul 18.30 sore, jika ada waktu adiknya juga ikut

membantu Lili.

Selain bekerja di kilang batu bata, Lili juga tidak meninggalkan pekerjaan

dirumah bangun dipagi hari pukul 05.30 untuk menyuci, menyapu dan mengepel

sampai pukul 07.30. Kemudian berangkat kesekolah. Pekerjaannya dikilang batu

Jika dilihat dari penghasilan, Lili bisa memperoleh penghasilan sebanyak

45 ribu/hari. Dengan bahagia, Lili mengaku bahwa sekitar 75% dari penghasilan

yang diterimanya tiap bulan selalu diberikan kepada orangtuanya, sedangkan

sisanya ia dipergunakan untuk kebutuhannya sendiri.

Alasan utama bekerja karena kesadaran sendiri dan kebiasaan membantu

orang tua. Jadi memang ada rasa ingin bekerja. Lili mencari sendiri dimana kilang

batu bata yang membutuhkan pekerjaan dan tidak ada yang melarang dari pihak

pemilik kilang.

Sudah 4 tahun Lili bekerja di kilang batu bata tersebut, majikannya pun

tetap memberikan keleluasaan kepadanya untuk dapat berkembang dan lebih

maju. Lili tidak pernah merasa malu atau minder menjadi pekerja di kilang batu

bata karena kakak dan beberapa tetangganya ada juga yang berprofesi sebagai

pekerja di kilang batu bata. Daripada menjadi beban orangtua dan tidak ada

kegiatan lain lebih baik ia bekerja sebagai pekerja di kilang batu bata.

b. Suratman

Tidak seperti teman-teman lainnya yang memiliki keluarga lengkap, sejak usia 6

tahun, Suratman 14 tahun, tidak pernah merasakan kasih sayang sebenarnya dari kedua

orangtuanya. Tidak jelas alasan apa yang menyebabkan ayah Suratman memutuskan

untuk meninggalkan keluarganya. Kedua orangtua Suratman hidup berpisah pada tahun

2000, dengan meninggalkan istri dan ketiga anaknya salah satunya Suratman.

Setelah kepergian ayahnya Suratman dan keluarga sama sekali tidak

yang amat sangat, Ibu Suratman pun memutuskan untuk bekerja sebagai

pembantu rumah tangga bersama anak tertuanya agar dapat menghidupi keluarga

dan anaknya. Sedangkan ketiga anaknya termasuk Suratman juga bekerja di

kilang batu bata.

Sayangnya, impian Suratman untuk sekolah tidak pernah terwujud.

Suratman harus mengerjakan beban pekerjaan yang sangat berat, bangun pukul 5

pagi untuk menyapu, mengepel, mencuci, memasak dan mengasuh adik-adiknya.

Bagi Suratman, pekerjaan tidak pernah ada habis-habisnya, harapan untuk masuk

sekolah pun sepertinya semakin hari semakin kecil.

Setelah pekerjaan rumag telah selesai, Suratman pun pergi ke kilang batu

bata untuk memulai bekerja hingga siang pukul 12.00 karena pukul 13.00

Suratman harus bersekolah. Sebagian besar penghasilannya digunakan untuk

kebutuhan keluarga dan adik-adiknya yang masih sekolah.

5.2. Kontribusi Pekerja Anak Dalam Ekonomi Keluarga

Desa Amal Bakti Kecematan Beringin Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu sentra pembuatan batu bata. Para pekerja pengrajin batu bata tersebut sebagian anak-anak yang masih di bawah umur yang seharusnya tidak bekerja kini harus bekerja. Kondisi kemiskinan dan pekerjaan orang tua dengan pendapatan yang rendah telah memaksa anak untuk bekerja membantu orang tua dan merupakan kewajiban dan tanggung-jawab anak bila tetap ingin hidup.

memaksa anak-anak untuk memberikan kontribusi kepada orang tua berupa uang hasil dari anak bekerja.

Para pekerja anak tersebut, mencari nilai rupiah dari yang kecil sampai yang nilai rupiahnya besar diantara hasil batu bata yang mereka buat, bermodalkan alat kerja yang biasa mereka pakai untuk membantu melancarkan pekerjaan mereka. Hanya untuk satu tujuan mendapatkan uang.

Dapat kita lihat deskripsi kehidupan empat keluarga pekerja anak dengan profesi kerja yang berbeda-beda dalam memberikan kontribusi kepada keluarga.

5.2.1. Motif Responden Bekerja

Dari data yang diperoleh disebutkan bahwa banyak anak memberikan kontribusi di dalam keluarganya bekerja dengan motif kemauan sendiri. Dapat dilihat dengan jumlah responden sebanyak 12 responden juga menjawab hal yang hampir sama. Sembilan orang mengatakan memang karena kemauan sendiri. Mereka sadar betapa keluarga membutuhkan kontribusi mereka dalam mencari nafkah hidup semua keluarganya. Dengan kemauan sendiri mereka bekerja banting tulang demi terpenuhinya kebutuhan keluarganya.

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan responden (Suratman) yang mengatakan:

“kami bang kerja ini memang kemauan sendiri, kami kerja bukan karena

dipaksa tapi kami ingin cari duit biar orang tua kami gak susah-susah lagi, kalau

kamu kerja kan bisa pake duit sendiri”

“aku memang mau sendiri kerja disini bang, daripada kami main-main,

mending kami cari duit, kan lumayan bisa buat jajan bisa bantu mamakku bang”

Distribusi responden dengan alasan yang lain juga memang ada selain kemauan sendiri yakni karena disuruh orang tua untuk bekerja dan karena ikut-ikutan dengan teman. Pernyataan tersebut diperkuat dalam wawancara dengan responden (Galuh) yang mengatakan bahwa:

“aku disuruh orang tua kerja bang, daripada aku main-main lebih baik

aku kerja, orang tua aku juga sering membawa aku ketempat kerja, jadi mau gak

mau ikut kerja juga”

Keluarga responden merasa sangat terbantu ekonomi kelurga mereka. Mereka merasa begitu banyak perubahan yang terjadi didalam keluarga mereka, terutama masalah ekonomi. Selanjutnya, mereka merasa kebutuhan hidup keluarga cukup terbantu setelah mereka bekerja membantu kebutuhan keluarga. Kemudian dengan bekerja keluarga mereka cukup terbantu terutama kondisi ekonominya.

Hal diatas menunjukkan bahwa responden merasa kebutuhan keluarga mereka cukup membantu walaupun sangat jauh dari kata terpenuhi.

Para anak mereka bekerja membantu orang tua hanya untuk menambah penghasilan mereka sendiri dan orang tua. Penghasilan yang responden dapatkan diberikan kepada orang tua dan untuk diri mereka sendiri tanpa harus susah-susah memikirkan hal lain dikeluarganya.

Hal ini mereka lakukan karena penghasilannya memang harus dberikan oleh orang tua mereka agar terpenuhi kebutuhan hidup semua anggota keluarganya. Mereka beranggapan orang tua mampu mengatur semua kebutuhan yang diperlukan. Mereka memberikan sebahagian penghasilannya untuk keluarga dan sebahagian lain untuk diri mereka sendiri. Responden beranggapan mereka bekerja bukan sepenuhnya untuk pemenuhan keluarga saja. Mereka juga membutuhkan uang untuk membeli kebutuhan diri mereka sendiri dari penghasilan mereka sendiri.

5.2.2. Pemanfaatan Penghasilan Responden Dalam Perumahan Keluarga

Dari data responden pemanfaatan penghasilan yang mereka dapat di gunakan untuk kebutuhan keluarga selain itu penghasilannya dinmanfaatkan untuk membayar sewa rumah, biaya air dan listrik. Selanjutnya pemanfaatan penghasilannya untuk membiayai adiknya sekolah. Hal ini mereka lakukan demi masa depan adik-adik mereka agar pekerjaan yang mereka dapat kelak lebih baik dari kakak atau abang-abang mereka yang hanya bekerja dengan upah yang pas-pasan.

“saya ikut membayar biaya kontrakan rumah karena penghasilan orang

tua saya tidak cukup untuk membayarnya, saya adalah anak pertama, saya

merasa turut bertanggung jawab untuk membiayai perumahan keluarga saya”

Namun demikian, responden juga memilih penghasilannya digunakan untuk diri mereka sendiri. Dengan alasan mereka bekerja untuk menghidupi diri mereka sendiri tanpa harus memikirkan orang lain. Dengan bekerja mereka mampu membeli semua apa yang mereka inginkan. Responden juga menjelaskan bahwa pemanfaatan penghasilan untuk memperbaiki bagian-bagian dari rumah mereka yang rusak atau sudah waktunya untuk diganti agar rumah mereka menjadi layak untuk dihuni

Terkadang memiliki kontribusi untuk membantu membayar biaya rekening listrik dan air. Sisanya untuk membantu biaya kontrakan rumah keluarga. Wawancara saya dengan seorang responden (Lili) menyatakan bahwa

“ya terkadang saya juga membantu bayar listrik dan air, karena

penghasilan orang tua saya tidak cukup, mereka juga banyak biaya yang lain,

saya adalah anak laki-laki satunya, saya merasa turut bertanggung jawab untuk

membiayai kehidupan keluarga saya”

5.2.3. Kontribusi Yang Diberikan Responden Terhadap Keluarga (kesehatan, pendidikan, sandang pangan)

kontribusi berupa pembiayaan hidup untuk semua keluarganya. Memberikan penghasilan mereka untuk biaya hidup sehari-hari semua anggota keluarganya

Data wawancara dengan responden (Suratman) mengatakan bahwa:

“saya sering membantu keluarga saya untuk membiayai adik saya

sekolah, kadang juga duitnya untuk membenari rumah, kadang sering bocor

kalau hujan”.

Hal senada juga diutarakan responden (Lili dan Galuh) untuk membayar rumah sewa dalam wawancara yang mengatakan:

“duitku kadang buat bayar rumah sewa kami bang, kadang dipake buat

belanja beras, tapi biasanya buat sewa rumah sebulan”

Dari hasil pengamatan ternyata pekerja anak memberikan kontribusi untuk keluarga berupa membiayai adik mereka untuk sekolah. Selanjutnya dengan 3 reponden memberikan kontribusi berupa perbaikan rumah. Dilihat dari perubahan rumah mereka dari bagian-bagian rumah mereka yang sudah tidak layak diganti oleh responden dengan penghasilan yang mereka dapat. Kemudian dengan 2 responden mampu memberikan kontribusi untuk keluarganya dalam bentuk membayar sewa rumah mereka.

Selain kontribusi yang diberikan di atas, ada juga responden memiliki kontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam keluarga. Sedangkan yang tidak memiliki kontribusi juga ada. Hal ini dikarenakan orang tua mereka msh sanggup memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

kebanyakan keluarga responden jika sakit melakukan pengobatan sendiri dengan menggunakan obat – obat tradisional. Namun ada juga yang berkontribusi. Seperti wawancara saya dengan seorang anak ( Galuh dan Lili) yang mengatakan bahwa

“ibu saya sudah lama sakit, saya dan ayah saya menanggung biaya

pengobatan ibu saya, karena dalam keluarga saya hanya saya anak yang

bekerja”

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat kita lihat bahwa kebanyakan responden memiliki kontribusi dalam hal sandang, pangan, pendidikan maupun kesehatan anggota keluarga. Ada yang membiayai pendidikan sendiri dan ada juga yang membiayai pendidikan anggota kelurga lainnya. Sedangkan yang tidak berkontribusi dikarenakan tidak adanya anggota keluarga yang bersekolah.

5.2.4. Perubahan Kondisi Ekonomi Keluarga Sebelum Dan Setelah Responden Bekerja

Kontribusi responden dalam menambah pendapatan keluarga memang sangat membantu. Dalam hal ini responden langsung menyerahkan sejumlah uang kepada orang tuanya dari hasil pendapatannya bekerja di kilang batu bata. Tanpa mempedulikan untuk apa uang itu digunakan oleh orang tua responden.

Pernyataan di atas diperkuat atas wawancara dengan orang tua responden (orang tua Suratman dan Lili) yang mengatakan bahwa:

“kalau anakku bekerja, pastilah kami terbantu. Anakku juga sering

memberikan sebagian duitnya untuk keperluan keluarga kami. Saya dan suamiku

Cuma kerja serabutan penghasian gk tetap, makanya penghasilan anakku bisa

menambah biaya untuk pengeluaran keluarga kami”

Selain itu, ada pula orang tua responden dengan beranggapan kadang-kadang mampu memberikan perubahan yang berarti bagi keluarganya. Yang dahulunya tidak bisa setiap hari makan, sekarang dengan kontirbusi yang mereka berikan keluarga dapat makan 3 (tiga) kali sehari sebagaimana seharusnya manusia makan.

5.3. Analisis Kontibusi Pekerja Anak Terhadap Sosial Ekonomi

Menurut Becker (1976), anak dapat dianggap sebagai salah satu barang ekonomi. Diakui bahwa mengklasifikasikan anak sebagai barang ekonomi, agaknya kurang etis. Namun kerangka konsep berfikir (cara pandang) ini memudahkan analisa ekonomi terhadap apa yang dimaksud dengan nilai anak. Dengan mengasumsikan anak sebagai barang ekonomi, maka keputusan untuk memiliki anakpun dapat dianggap sebagai keputusan ekonomis. Dengan demikian dapat diturunkan kurva permintaan (demand) terhadap anak. Gambaran tentang permintaan terhadap anak ini, secara agregat dapat menjelaskan tingkat fertilitas suatu negara.

Keputusan keluarga untuk memiliki anak tidak hanya berdasarkan ‟selera‟ terhadap anak (keinginan yang kuat untuk memiliki anak) saja tetapi juga mempertimbangkan kualitas anak yang diinginkan. Inilah yang menjadi dasar analisis fertilitas, tidak hanya mempertimbangkan berapa anak yang akan dimiliki, tetapi berapa yang harus dikeluarkan untuk membiayai anak tersebut. Dalam hal ini, pendapatan keluarga menjadi kendala bagi orang tua untuk mencapai tingkat kepuasan (utility) yang setinggi tingginya dalam memiliki anak, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Berdasarkan kurva indiferen tentang pemilikan anak ini, dapat diturunkan fungsi permintaan (demand) terhadap anak.

mekanisme pemilihan jumlah anak dalam keluarga sudah memperhitungkan ”pendapatan/penghasilan” dari pekerja anak ini, bahkan seolah olah jauh sebelum dilahirkan. Fakta menunjukkan bahwa para pekerja anak umumnya berasal dari keluarga besar yang berarti teori ini mendekati kenyataan. Karena rata-rata keluarga pekerja anak memiliki 5 sampai 6 anak.

Di sisi lain, biaya oportunitas ibu dari keluarga miskin (berupa penghasilan yang diperolehnya bila ia tidak memelihara anak) juga rendah, karena sebagai tenaga tak berpendidikan dan tidak terampil dalam kondisi tingkat pengangguran tinggi di negara berkembang maka peluang baginya untuk bekerja hampir tidak ada. Sehingga tidak ada kendala untuk membatasi besarnya jumlah anak pada keluarga miskin, disamping itu biaya pemeliharaan anak bagi keluarga miskin relatif rendah karena pendidikan rendah, makanan, pakaian yang diberikan kepada anak cukup seadanya. Pertimbangan lainnya anak keluarga miskin cenderung lebih cepat bekerja membantu mencari nafkah orang tuanya menjadi pekerja anak. Sehingga secara teoritis, keluarga para pekerja anak cenderung untuk memiliki anak banyak.

Dengan demikian dalam terminologi ekonomi dapat dikatakan bahwa anak merupakan suatu barang konsumsi. Namun pada sisi lain, anak juga dapat memberikan penghasilan baik berupa uang, barang, maupun jasa (tenaga). Sehingga anak juga merupakan suatu barang produksi. Sehingga nilai anak adalah kepuasan/utilitas bagi orangtua. Kepuasan dalam memiliki anak ini secara relatif dapat dibandingkan dengan kepuasan memiliki barang ekonomi lainnya.

Untuk keluarga miskin di perkotaan dengan tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat dan dihadapkan dengan kemampuan ekonomi orangtua yang sangat terbatas atau pendapatannya yang rendah maka untuk menutupi kebutuhan tersebut dengan terpaksa melibatkan anaknya dalam usia yang dini untuk membantu mencari nafkah misalnya dengan mengamen, meminta-minta, penjual asongan, atau pekerjaan lainnya di jalanan yang sering disebut sebagai pekerja anak jalanan.

Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat tiga bentuk tentang kerja anak-anak (Tjandradiningsih dan Didi, 1995), yaitu:

1. Anak-anak yang bekerja membantu orangtua

besar terhadap sikap orang tua terhadap anaknya. Anak bekerja untuk orangtua pada umumnya tidak dibayar atau dibayar dengan imbalan sekedarnya. Ini berarti sebagai tenagakerja semu. Hal seperti ini, sering menjadi alat untuk memperoleh tenaga murah.

2. Anak-anak yang berkerja dengan status magang atau belajar sambil

bekerja.

Magang merupakan salah satu cara untuk dapat menguasai keterampilan yang dibutuhkan individu dalam dunia kerja. Magang sering dianggap sebagai suatu proses sosialisasi yang didasarkan pada suatu mekanisme learning by doing (belajar sambil bekerja).

3. Anak-anak yang bekerja sebagai buruh

sekitar lokasi tempat tinggalnya. Sedangkan katagori pekerja anak lainnya, seperti: anak jalanan, buruh pasar, dan buruh pabrik, lokasi pekerjaannya tersebar.

Ada beberapa faktor yang diduga melatarbelakangi seorang anak untuk bekerja antara lain:

1. timbulnya pekerja anak adalah sebagai akibat kemiskinan, ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

2. kemiskinan merupakan faktor yang mendorong anak-anak ke dalam pekerjaan yang membahayakan. Budaya yang semakin berorientasi konsumtif juga merupakan pendorong anak untuk bekerja dan menjauhi sekolah karena anak beranggapan sudah mendapatkan uang dari usaha sendiri.

3. penyebab anak bekerja antara lain: a). faktor kultural yang menuntut mereka membantu ekonomi keluarga, b). faktor demand dan supply anak dibayar untuk mengakumulasikan keuntungan lebih banyak bagi pemilik modal/perusahaan, c). faktor sosial ekonomi keluarga, d). penurunan pendapatan masyarakat di sektor ekonomi/ yang terjadi di pedesaan, e). rapuhnya perangkat hukum untuk perlindungan anak.

BAB VI

PENUTUP

Permasalahan pekerja anak merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek baik sosial budaya maupun ekonomi, serta dipengaruhi oleh aspek mikro (ketahanan keluarga, budaya kemiskinan, rendahnya pendidikan dan ketrampilan, kebutuhan akan pekerja anak, dan lain-lain ) maupun makro (kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan desa dan kota, dan lain-lain).

Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Kesimpulan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang didapat berdasarkan analisis data yang secara representatif dalam penelitian tentang kondisi atau gambaran aktivitas kehidupan dan menyangkut dengan kontribusi sosial ekonomi keluarga pekerja anak.

6.1. Kesimpulan

Menghubungkan anak-anak yang bekerja sebagai buruh di kilang batu bata

dengan Child Trafficking, tidak selamanya tepat, karena kepergian anak-anak dari

rumah untuk bekerja umumnya diketahui oleh orangtuanya, dan diajak oleh

keluarga atau teman yang tidak mengambil keuntungan materi dari anak yang

diajaknya bekerja.

Anak-anak yang menjadi pekerja mempunyai latar belakang keluarga yang

bekerja disektor informal yakni pertanian, penarik becak, buruh, dagang

kecil-kecilan dengan penghasilan yang pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan

sehari-hari saja. Akibat kemiskinan tersebut, anakanak terpaksa putus sekolah dan

pilihannya adalah menganggur atau bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Karena sulitnya mendapat pekerjaan dengan pendidikan dan ketrampilan yang

relatif rendah serta sulitnya lapangan kerja di desanya, maka tawaran untuk

menjadi pekerja di kilang batu bata pun mereka terima.

Kondisi kemiskinan keluarga juga menyebabkan orangtunya mengizinkan

mereka untuk menjadi pekerja di kilang batu bata. Tidak dapat dipungkiri adanya

alasan sebagai pekerja semata-mata karena ingin cari pengalaman, ingin

membantu keluarga, atau dengan alasan untuk membiayai keperluan sekolah. Dari

hasil analisa data, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pekerja anak dalam ekonomi keluarga dapat dilihat dari 5 aspek yaitu:

1. Kondisi Kesehatan

Berdasarkan analisis keikutsertaan dan kontribusi anak dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam kesehatan keluarga dapat disimpulkan ikut memberikan kontribusi dan mereka juga membagi waktu sekolah dan bekerja demi ikut membantu kebutuhan keluarga.

2. Kondisi Pangan

untuk membantu perekonomian keluarganya untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya yang dianggapnya masih serba kekurangan.

3. Kondisi Pendapatan

Berdasarkan analisis kontribusi pekerja anak terhadap pendapatan keluarga dapat disimpulkan bahwa semua responden menjelaskan sangat berkontribusi. Para keluarga responden sudah mampu sedikit merubah kebutuhan hidup keluarganya yang dahulunya dari penghasilan yang didapat tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari, sekarang dengan mereka ikut bekerja perekonomian keluarga sedikit berubah menjadi lebih baik dan mereka bisa membeli apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri maupun keluarganya.

4. Kondisi Perumahan

Berdasarkan analisis kontribusi pekerja anak di kilang batu bata terhadap kondisi perumahan dapat disimpulkan bahwa responden menyebutkan sangat berkontribusi. Hampir sebagian upah yang didapat pekerja anak juga membantu pengeluaran keluarga untuk menyewa rumah atau untuk membenahi rumah kalau ada yang rusak. Sebagian juga untuk membayar tagihan listrik dan air.

5. Kondisi Pendidikan

yang didapat oleh pekerja anak tersebut memang dimanfaatkan juga untuk biaya sekolah disamping biaya kebutuhan pokok keluarga lainnya.

6.2. Saran

Setelah menjelaskan dan mendeskripsikan dalam bab V dari analisis data mengenai kondisi serta kontribusi pekerja anak beserta sosial ekonominya yang bekerja di kilang batu bata maka saran peneliti dapat memberikan sedikit redaksi menyangkut penelitian ini, Adapun saran-sarannya di tujukan kepada empat orang yaitu : orang tua, pemerintah, pekerja anak, dan masyarakat umum. Paparan saran penulis untuk ke keempat orang tersebut diantaranya;

Diharapkan agar pemerintah menegakkan pasal 2 UU No. 4 tentang kesejahteraan anak. Kepada pemerintah setempat perlu adanya penerapan terhadap anak-anak yang ikut bekerja dalam membantu ekonomi keluarga agar lebih terorganisir. Bagi pemerintah dalam mengembalikan pekerja anak kepada kedudukannya sebagai anak dalam keluarga dan Negara serta pemberdayaan dan peningkatan pendapatan keluarga, pemerintah hendaklah melakukan program pembangunan mendahulukan masyarakat lapisan bawah. Pembangunan dilakukakan haruslah diutamakan dan di dahulukan dari bawah, dimana jumlah penduduk miskin semakin meningkat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri ataupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi maupun tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Dengan berkontribusi berarti individu tersebut telah terintegrasi dengan komunitas dan lingkungannya. Dengan cara berkontribusi berarti individu tersebut juga berarti berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi dan perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis.

kontribusi dapat diartikan seorang anak memposisikan dirinya dalam peran keluarga dalam membantu dalam aspek social maupun aspek ekonomi.

2.2. Anak

2.2.1. Pengertian Anak

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan mempunyai akhlak yang mulia.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk pada saat dalam kandungan. Anak merupakan mahkluk sosial, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada

tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak). Perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya. Menurut Konvensi Hak Anak pasal 1, anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 (1973), pengertian anak adalah seorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sementara itu UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Undang–undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang – undang perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun. (Huraerah, 2006:31).

Sebagai anak tentu mereka mempunyai hak dan kewajiban, anak mempunyai hak asasi yang disebut Hak Asasi Anak. Hak Asasi Anak meliputi:

1. Hak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Hak atas suatu nama sebagai indentitas diri dan status kewarganegaraan.

4. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

5. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya.

8. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.

9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi, sesuai dengan tingakt kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

11.Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.

Dan setiap anak juga memiliki kewajiban yaitu:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru 2. Mencintai keluarga, masyarakat dan teman. 3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kewajiban negara dalam memberikan hak – hak anak tertuang pada Konvensi Hak – Hak Anak yang telah ratifikasi oleh pemerintah Indonesia, yaitu:

1. Menghormati dan menjamin hak – hak anak 2. Mempertimbangkan kepentingan utama anak 3. Menjamin adanya perlindungan anak

4. Menghormati hak anak dan mempertahankan identitasnya 5. Jaminan anak tidak dipisahkan dengan orang tuanya 6. Jaminan hak pribadi anak (Prinst, 1997: 103-109)

Demikian juga pengakuan terhadap anak secara internasional dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui suatu konvensi yaitu pada tahun 1989. Prinsip-prinsip yang dianut dalam konveksi hak anak adalah

b. Kepentingan terbaik untuk anak (Pasal 3), semua tindakan yang menyangkut anak, pertimbangannya adalah apa yang terbaik untuk anak. c. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6), hak hidup yang

melekat pada diri setiap anak harus diakui atas perkembangan hidup dan perkembangannya harus dijamin.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12) pendapat anak terutama yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan WIB).

Sistem struktural masyarakat, anak seringkali dianggap sebagai pelaksana dari keputusan yang ditetapkan oleh orang dewasa karena masih belum memiliki kapasitas untuk mandiri. Anak hanya dianggap sebagai konsumen dari budaya yang telah dikembangkan oleh orang dewasa. Agar proses menuju kematangan sebagai seorang individu diperlukan tindakan sosialisasi dari orang-orang dewasa sekitarnya. Sehubungan dengan konsep pemaknaan anak (children), pada masa kanak-kanak (childhood) beberapa ahli sosiologi seperti Jenks serta James dan Prout menyatakan ada beberapa ciri-ciri paradigma tentang anak yaitu:

b. Childhood merupakan sebuah variabel dari analisis sosial. Hal ini tidak bisa terlepas dari variabel lain seperti gender, kelas, dan etnisitas. Analisis komparatif dan cross-kultrural lebih mengungkapkan keberagaman dari childhood dari pada sebuah fenomena yang bersifat tunggal dan universal. c. Hubungan sosial anak. Hubungan sosial anak dan budaya merupakan studi

yang berguna dalam hak (right) anak, bebas dari perspektif dan kepentingan orang dewasa (adults).

d. Anak merupakan dan harus dipandang sebagai subjek yang aktif dalam konstruksi dan determinasi dari kehidupan sosial mereka sendiri, kehidupan di seputar mereka dan dari masyarakat dimana mereka tinggal. Anak bukanlah subjek pasif dari struktur dan proses sosial

e. Childhood merupakan sebuah fenomena dalam kaitan dengan mana hermeneutik ganda dari ilmu pengetahuan sosial merupakan pernyataan yang benar atau tajam (acutely). Untuk menyatakan sebuah paradigma baru dari sosiologi, childhood juga perlu ikut terlibat dalam proses rekonstruksi childhood dalam masyarakat (James, Prout, & Allans, 1997: 8).

2.2.2. Pekerja Anak

Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 20 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Disamping itu, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1999 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak juga menyatakan bahwa yang disebut pekerja anak adalah anak yang berusia di bawah 15 tahun yang sudah melakukan pekerjaan berat dan berbahaya baik yang tidak bersekolah maupun yang bersekolah.

Pekerjaan berat dan berbahaya yang dimaksudkan di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja anak yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik maupun nonfisik.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pengertian pekerja anak sebagai berikut:

a.Tenagakerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

b.Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 tahun. Pengertian tersebut berlaku bagi tenagakerja anak yang bekerja di sektor formal seperti perusahaan/lembaga.

konvensi ini dijelaskan bahwa dalam hal pekerjaan nonindustri (pertanian, perdagangan, dan sektor informal lainnya) usia minimum tidak kurang dari 15 tahun. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) yang dimaksud pekerja anak adalah anak usia kerja (10-14 tahun) yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara kontinu dalam seminggu yang lalu. Bekerja juga mengandung arti yang luas yang mencakup semua sektor baik secara formal maupun informal. Namun BPS hanya mengenal pengkategorian pekerjaan sektor pertanian, industri, perdagangan, kontruksi, serta transportasi dan jasa (diolah dari data situs www. BPS.go.id).

Secara teori, batasan pengertian tenaga kerja anak bermacam-macam tergantung siapa yang memberikan batasan dan untuk tujuan apa. Pekerja anak diartikan sebagai anak yang harus melakukan pekerjaan yang menghalangi mereka bersekolah dan membahayakan kesehatan, fisik dan mentalnya (Damanik, 2006). Para ahli mendefenisiskan pekerja anak juga diartikan sebagai anak yang aktif bekerja, yang membedakannya dengan anak yang pasif bekerja, karena tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak dapat menjadikan anak sebagai pekerja.

bahwa pekerja anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun selain membantu keluarga, pada komunitas tertentu misalnya pada sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan yang dari sejak kecil mereka sudah dididik untuk bekerja. Menurut Manurung (1998), Pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-14 tahun dan sedang bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu.

Fenomena pekerja anak di Indonesia merupakan masalah serius karena mengancam kualitas kehidupan anak, hak-hak mereka dan masa depan mereka sekaligus masa depan bangsa. Oleh karena itulah pekerja anak merupakan salah satu kategori anak-anak yang perlu mendapat perlindungan khusus. Konvensi ILO No.138 (disahkan Pemerintah Indonesia melalui UU No.1 Tahun 2000) mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja menyatakan bahwa usia minimum bagi anak untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun jika pekerjaan itu tidak mengganggu kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan pertumbuhannya. Sementara usia minimum untuk diperbolehkan bekerja atau melakukan pekerjaan yang berbahaya tidak boleh kurang dari 18 tahun. Namun ternyata masih banyak anak berusia kurang dari 15 tahun yang harus bekerja di Indonesia.

2.2.3. Karakteristik Pekerja Anak (Buruh Anak)

pekerjaannya sebagai magang, dan tenaga kelurga, mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar (Tjandraningsih, 1995).

Menurut Usman dan Nachrowi (2004), jika ditinjau dari pendidikan pekerja anak, pekerja anak baik disektor garmen maupun rotan atau kayu adalah anak-anak yang minimal menduduki bangku sekolah dasar (SD), ataupun tamatan SD. Namun karena pekerjaan inilah yang menyebabkan anak-anak yang asih duduk di bangku SD sebagan harus drop-out dari sekolahnya dikarenakan waktu mereka sebagian besar dihabiskan untuk bekerja

Menurut Tjandraningsih (1995), sebagian besar pekerja anak disektor industri manufaktur hanya mempunyai pendidikan rendah. Dari segi pendidikan, anak-anak yang bekerja disinyalir cenderung mudah putus sekolah, baik putus sekolah lantaran bekerja terlebih dahulu atau putus sekolah dahulu baru kemudian bekerja (Bagong, 1999). Menurut White & Tjandraningsih (1999), di sektor industri formal, pekerja anak umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan sewenang-wenang orang dewasa.

Secara umum karakteristik tenaga kerja anak tidak jauh berbeda, kecuali dari segi usia, dengan karakteristik tenaga kerja dewasa perempuan, bahkan tenaga kerja laki-laki (Tjandraningsih & Haryadi, 1995).

2.2.4. Faktor Penyebab munculnya Tenaga Kerja anak (Buruh Anak)

yang melatarbelakangi masyarakat yang menyediakan tenaga anak-anak untuk bekerja, sedangkan sisi permintaan untuk menunjukkan faktor-faktor yang mendukung pengusaha memutuskan untuk menggunakan pekerja anak sebagai faktor produksi.

Dari sisi penawaran, menurut berbagai penelitian yang dilakukan di dalam maupun luar negeri, kemiskinan merupakan faktor utama yang membuat anak-anak masuk ke pasar tenaga kerja. ILO dan Unicef (1994) menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan akar permasalahan terdalam dan faktor utama anak-anak terjun ke dunia kerja. Bencana alam, buta huruf, ketidakberdayaan, kurangnya pilihan untuk bertahan hidup, serta kemiskinan orangtua yang membuat semakin buruknya keadaan yang dihadapi oleh keluarga sehingga mereka merasa terpaksa meletakkan anaknya ke dunia kerja.

Penjelasan di atas dapat diringkas bahwa faktor utama yang membuat anak-anak masuk ke pasar kerja adalah sebagai berikut:

a.Kemiskinan b.Pendidikan

c.Perubahan proses produksi

d.Ketidaktauan oang tua tentang konvensi hak-hak anak dan undang-undang tentang anak. sesuai dengan konvensi hak anak

e.Faktor nilai budaya masyarakat 2.2.3. Kesejahteraan Anak

maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dasar dari undang-undang ini mengacu kepada pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Apabila ketentuan pasal 34 UUD 1945 ini diberlakukan secara konsekwen, maka kehidupan fakir miskin dan anak terlantar akan terjamin (Siregar, 2014: 43).

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, juga disebutkan hak-hak anak sebagai berikut:

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang secara wajar

b. Anak berhat atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna

c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun seseudah dilahirkan

d. Anak berhak atas perindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannnya secara wajar

2.3. Pengertian Sosial Ekonomi

Pengertian sosial ekonomi tidak dapat di bahas secara bersamaan, kedua kata ini, dalam pengertiannya selalu di bahas secara sendiri–sendiri. Istilah sosial (social dalam bahasa inggris) dalam ilmu sosial memiliki arti yang berbeda beda, misalnya istilah sosial dalam sosialisme dengan istilah departemen sosial, jelas kedua-d