EFEKTIFITAS PENAMBAHAN GLUKOSAMIN HCL-KONDROITIN SULFAT TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI DAN INDEKS

LEQUESNE PADA PASIEN OSTEOARTRITIS LUTUT YANG DIBERI NATRIUM DIKLOFENAK

PENELITIAN UJI KLINIS DI BAGIAN / SMF ILMU PENYAKIT DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RS H ADAM MALIK MEDAN

JANUARI 2009 – JUNI 2009

TESIS

OLEH

KURNIAKIN WALRISMAN SAHATA GIRSANG

DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT DALAM

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA RSUP H ADAM MALIK / RSUD DR PIRNGADI

DEWAN PENILAI

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati terlebih dahulu penulis

mengucapkan segala puji bagi kebesaran Allah SWT yang telah memberi

kekuatan & rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis/ karya

ilmiah akhir ini dengan judul: Efektifitas Penambahan Glukosamin Hcl-Kondroitin Sulfat Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri dan Indeks Lequesne pada Pasien Osteoartritis Lutut yang diberi Natrium Diklofenak”, yang merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dokter ahli dibidang Ilmu Penyakit Dalam pada Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Dengan selesainya karya tulis ini maka penulis ingin

menyampaikan rasa terimakasih dan hormat serta penghargaan yang

setinggi – tingginya kepada :

1. Dr. Sally Roseffi Nasution SpPD - KGH. Selaku Kepala

Departemen dan Dr Refli Hasan SpPD-SpJP Sebagai Sekretaris

Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK – USU / RSUP H. Adam

Malik Medan yang telah memberikan kemudahan dan perhatian

yang besar terhadap pendidikan penulis.

2. Dr. Zulhelmi Bustami, SpPD-KGH sebagai Ketua Program Studi

Ilmu Penyakit Dalam dan Dr. Dharma Lindarto, SpPD-KEMD

sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Penyakit Dalam atas segala

perhatian dan bimbingan selama penulis menjalani pendidikan.

3. Seluruh staf Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK USU / RSUD Dr.

pendidikan: Prof. Dr. OK. Moehad Sjah, SpPD-KR, Prof. Dr. Harun

Rasyid Lubis, SpPD-KGH, Prof. Dr. Habibah Hanum Nasution,

SpPD-Kpsi, Prof. Dr. Sutomo Kasiman, SpPD-KKV, Prof. Dr.

Lukman Hakim Zain, SpPD-KGEH, Prof. Dr. M Yusuf Nasution,

SpPD-KGH, Prof. Dr. Gontar A Siregar, SpPD-KGEH, Prof. Dr.

Harris Hasan, SpPD-SpJP(K),SpPD-KKV, Dr. Bethin Marpaung,

SpPD-KGEH, Dr. Sri M Sutadi SpPD-KGEH, Dr. Mabel Sihombing,

SpPD-KGEH, Dr. Abdurrahim Rasyid Lubis, SpPD-KGH, Dr

Alwinsyah Abidin, SpPD, Dr Juwita Sembiring, SpPD-KGEH, Dr

Umar Zein KPTI-DTM&H-MHA, Dr Yosia Ginting,

SpPD-KPTI, Dr EN Keliat SpPD-KP, Dr Blondina Marpaung SpPD-KR, Dr

Leonardo B Dairi SpPD-KGEH yang merupakan guru-guru saya

yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk kepada saya

selama mengikuti pendidikan.

4. Dr Armon Rahimi, SpPD, Dr Daud Ginting SpPD, Dr Tambar

Kembaren SpPD, Dr Saut Marpaung SpPD, Dr Mardianto, SpPD,

Dr Zuhrial SpPD, Dr Dasril Efendi SpPD, Dr Ilhamd SpPD, Dr

Calvin Damanik SpPD, Dr Zainal Safri SpPD, Dr Rahmat Isnanta,

SpPD, Dr Santi Safril, SpPD, Dr Dairion Gatot SpPD, Dr Jerahim

Tarigan SpPD, Dr Endang Sembiring SpPD, Dr Abraham SpPD, Dr

Soegiarto Gani SpPD, Dr Savita Handayani SpPD, Dr. Deske

Muhadi SpPD, Dr Franciscus Ginting SpPD sebagai dokter kepala

ruangan/ senior yang telah amat banyak membimbing saya selama

5. Direktur RSUD. Dr. Pimgadi dan RSUP. H. Adam Malik Medan,

Direktur RS PTP Tembakau Deli Medan yang telah memberi

kemudahan dan keizinan dalam menggunakan fasilitas / sarana

Rumah Sakit dalam menjalani pendidikan.

6. Direktur RS Sri Pamela Tebing Tinggi , Dr. Indra Lubisdan konsultan

bagian Penyakit Dalam Dr Nazrin B Sitompul yang telah memberi

kesempatan kepada penulis selama ditugaskan sebagai konsultan di

bagian Penyakit Dalam di RS Sri Pamela dalam rangka pendidikan

ini.

7. Para Sejawat PPDS Interna, perawat serta paramedis lainnya dan

seluruh karyawan /karyawati dilingkungan SMF / Departemen Ilmu

Penyakit Dalam RSUD Dr. Pirngadi Medan / RSUP H. Adam Malik

Medan / RS Sri Pamela atas kerjasama yang baik selama ini.

8. Para penderita rawat inap dan rawat jalan di SMF/Departemen Ilmu

Penyakit Dalam RSUD. Dr. Pirngadi dan RSUP. H. Adam Malik

Medan, karena tanpa mereka mustahil penulis dapat

menyelesaikan pendidikan ini.

9. Pada kesempatan ini pula izinkan saya mengucapkan terimakah

kepada Rektor USU dan Dekan Fakultas Kedokteran USU yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti

pendidikan ini.

10. Khusus mengenai karya tulis ini, penulis mengucapkan terimakasih

yang sebesar – besarnya kepada Prof Dr. OK. Moehad Sjah

sekaligus sebagai pembimbing tesis, yang senantiasa tidak

henti-hentinya memberi semagat dan memberi kemudahan

seluas-luasnya selama penulis mengikuti pendidikan dan dalam

melaksanakan penelitian ini sampai selesai dan juga penulis

rasakan benar-benar dengan tulus membantu penulis

menyelesaikan penelitian dan karya tulis ini, hanya doa yang dapat

penulis berikan semoga kiranya Allah SWT memberikan kesehatan

dan membalas kebaikan beliau serta keluarga dengan surga-Nya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan

semoga tuhan memberkati kepada Dr. Blondina Marpaung

SpPD-KR yang telah meluangkan waktu dalam kesibukannya,

memberikan pengarahan dan memotivasi penulis, dan Dr. Deske

Muhadi SpPD yang banyak memotivasi penulis untuk mengikuti

pendidikan di bagian penyakit dalam dan membantu penulis dalam

menyelesaikan tulisan ini sampai selesai.

11. Kepada Drs Abdul Jalil Amri Arma, M.Kes yang telah memberikan

bantuan yang tulus kepada penulis khususnya dalam metodologi

penelitian ini.

Rasa hormat dan terimakasih yang setinggi – tingginya dan

setulusnya penulis tujukan kepada papa H. M. Amin Girsang dan mama

Hj. Sumentharia Sinaga yang saya kasihi, yang telah membesarkan,

mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis, banyak berkorban serta

memberikan dorongan secara moril dan materil demi kemajuan penulis.

kedua orang tua saya, Kiranya Allah SWT selalu memberikan yang terbaik

bagi papa dan mama yang tercinta.

Kepada Ayah mertua H. Zainal Bahri Saragih dan Ibu mertua Hj.

Mandiah Sinaga (Alm) yang telah memberikan dorongan semangat dalam

menyelesaikan pendidikan ini, saya ucapkan terimakasih yang setulusnya,

kiranya Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk kedua mertua

saya.

Khusus untuk istriku tercinta Sri Kunbestari Fitriani Saragih, sulit

rasanya memilih kata – kata yang tepat untuk menyampaikan rasa

terimakasih atas kesabaran, keikhlasan, dukungan, dorongan dan segala

pengorbanan yang telah diberikan selama ini, semoga apa yang kita capai

ini dapat memberikan kebahagian dan kesejahteraan bagi kita dan

semoga Allah SWT selalu meridhoi rumah tangga kita. Demikian juga

kepada buah hatiku yang kusayangi Azifah Syifa Girsang, Fadilah Salma

Girsang dan Nadirah Sihran Girsang, semoga apa yang kita jalani

bersama selama ini menjadi pendorong untuk mencapai cita – cita yang

lebih baik lagi.

Kepada Abang, Kakak dan Adikku dan seluruh anggota keluarga

yang telah banyak membantu, memberi semangat dan dorongan selama

pendidikan, terima kasihku yang tak terhingga untuk segalanya.

Akhimya izinkanlah penulis memohon maaf yang sebesar-besamya

atas kesalahan dan kekurangan selama mengikuti pendidikan ini, semoga

segala bantuan, dorongan dan petunjuk yang diberikan kepada penulis

ganda dari Allah SWT yang maha pengasih, maha pemurah dan maha

penyayang. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Juli 2009.

Penulis,

D A F T A R I S I

Halaman

Kata pengantar ... i

Daftar isi ... vii

Daftar tabel dan gambar ... xi

Daftar singkatan ... xii

Abstrak ... xiv

BAB I : P E N D A H U L U A N ... 1

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Osteoartritis ... 5

2.1.1. Patologi dan Patogenesis OA ... 5

2.1.2. Faktor Resiko OA ... 8

2.1.3. Manifestasi Klinis ... 10

2.1.4. Diagnosis ... 11

2.2. Nyeri Rematik ... 13

2.2.1. Mekanisme Nyeri ... 13

2.2.2. Pengukuran Nyeri ... 14

2.2.2.1. Visual Analogue Scale ... 15

2.3. Glukosamin Hcl dan Kondroitin Sulfat ... 15

2.3.1. Glukosamin Hcl ... 15

2.3.1.1. Biokimia ... 16

2.3.1.2. Efek Kesehatan ... 17

2.3.1.3. Penggunaan ... 17

2.3.2. Kondroitin Sulfat ... 18

2.3.2.1. Fungsi ... 19

2.3.2.2. Struktural ... 19

2.3.2.3. Regulasi ... 19

2.3.2.4. Penggunaan Medis ... 20

2.3.2.5. Farmakologi ... 20

2.3.2.6. Sumber ... 21

2.4. Pengobatan OA dengan Glukosamin dan Kondroitin Sulfat ... 21

2.5. Evaluasi Efek teraumatik OA Lutut... 25

BAB III : PENELITIAN SENDIRI 3.1. Latar Belakang... 27

3.2. Perumusan Masalah ... 30

3.3. Hipotesa ... 30

3.4. Tujuan Penelitian ... 31

3.5. Manfaat Penelitian ... ... 31

3.6. Kerangka Konsepsional ... 31

3.7. Bahan dan Cara 3.7.1. Desain Penelitian ... 31

3.7.2. Definisi operasional ………...………. 32

3.7.2.1. Osteoartritis lutut ………...… 32

3.7.2.2. Intensitas Nyeri ………..….. 32

3.7.2.3. Indeks Lequesne ………...…...………. 33

3.7.2.4. Kellgreen Lawrence .………..…………. 34

3.7.2.6. Lama Sakit ... 35

3.7.2.7. Berat Badan ... 35

3.7.2.8. Tinggi Badan ... 35

3.7.2.9. Indeks Massa Tubuh ... 35

3.7.3. Waktu dan Tempat Penelitian …….……….………. 36

3.7.4. Populasi Terjangkau ……….….………. 36

3.7.5. Kriteria Inklusi ………..………... 36

3.7.6. Kriteria Eksklusi ………..……… 36

3.7.7. Populasi dan Sampel ……..……… 37

3.7.8. Cara Penelitian ... 37

3.7.9. Analisa Data ... 38

3.7.10. Kerangka Operasional ... 39

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian ... 40

4.1.1. Karakteristik Subyek Penelitian ... 40

4.1.2. Efek Terapi Glukosamin Hcl-Kondroitin Sulfat terhadap nilai VAS ... 42

4.1.3. Efek Terapi Glukosamin Hcl-Kondroitin Sulfat terhadap nilai Indeks Lequesne... 43

4.1.4. Efek Terapi Glukosamin Hcl-Kondroitin Sulfat terhadap nilai VAS selama 3 bulan ... 44

4.1.5. Efek Terapi Glukosamin Hcl-Kondroitin Sulfat terhadap nilai Indeks Lequesne selama 3 bulan... 45

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. K e s i m p u l a n ... 50

5.2. S a r a n ... 50

BAB VI : DAFTAR PUSTAKA ... 51

LAMPIRAN 1. Master Tabel ... 57

2. Persetujuan Komite Etik ... 59

3. Lembaran Penjelasan Kepada Subyek Penelitian ... 60

4. Formulir Persetujuan Setelah Penjelasan ... 61

5. Form Data Peserta Penelitian... 62

DAFTAR TABEL

Halaman T a b e l 1 : Data Karakteristik Sampel Studi Masing-Masing

Kelompok...41

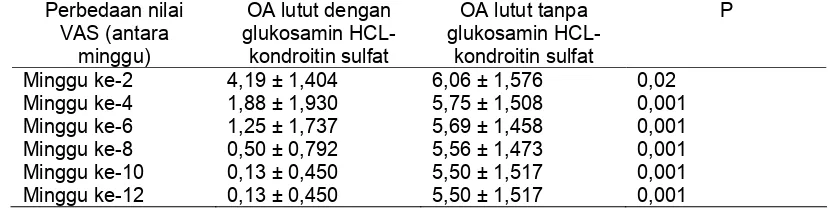

T a b e l 2 : Perbandingan VAS Perlakuan dan kontrol dari minggu ke 2– 12...42

T a b e l 3 : Perbandingan LQ Perlakuan dan Kontrol dari minggu ke 2-12...43

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 : Rumus Bangun Glukosamin ...16

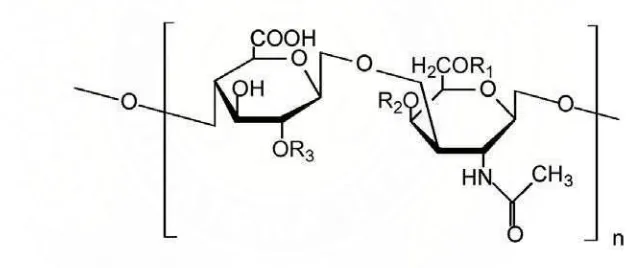

Gambar 2 : Rumus Bangun Kondroitin Sulfat ...18

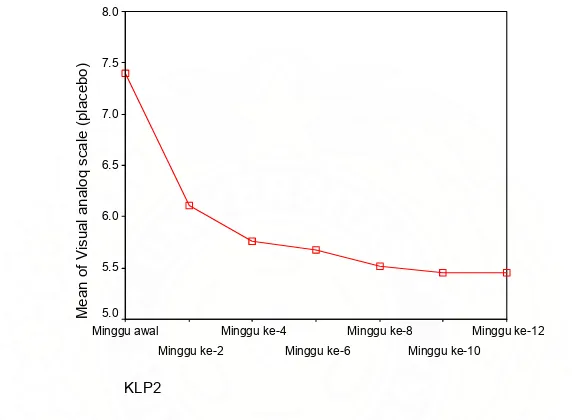

Gambar 3 : Rata-rata Nilai VAS Placebo selama 3 bulan...44

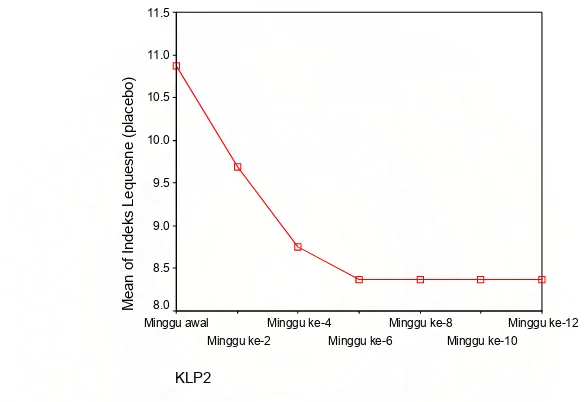

Gambar 4 : Rata-rata Nilai VAS Perlakuan selama 3 bulan...44

Gambar 5 : Rata-rata Nilai LQ Placebo selama 3 bulan...45

DAFTAR SINGKATAN

ACR : American College of Rheumatology

ARA : American Rheumatology Association

CM : Centi Meter

DMOADs : Disease modifying Osteoartritis Drugs

ECM : Extracellular matrix

EULAR : European League Against Rheumatism

FK : Fakultas Kedokteran

GAG : Glikosaminoglikan

GMP : Good Manufacturing Process

GNP : Gross National Product

IMT : Indeks Massa Tubuh

KG : Kilo Gram

LED : Laju Endap Darah

LQ : Indeks Lequesne

MMPs : Matriks Metalo Proteinases

mRNA : mesanger Ribo Nucleat Acid

NO : Nitric Oxide

NSAIDs : Non Steroid Anti Inflamation Drugs

OA : Osteoartritis

OA-SYSADOA : OsteoartritisSymptomatic Slow acting drugs for

SYSADOA : Symptomatic Slow Acting Drugs for

Osteoarthritis

RF : Reumatoid Faktor

TIMPs : Tissue Inhibitor Proteinases

USU : Unuversitas Sumatra Utara

VAS : Visual Analogue Scale

WHO : Word Health Organitation

Abstrak

Efektivitas Penambahan Glukosamin Hcl-Kondroitin Sulfat Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri dan Indeks Lequesne pada Pasien Osteoartritis

Lutut yang diberi Natrium Diklofenak

Kurniakin WSG, OK Moehad sjah

Divisi Reumatologi, Departemen Penyakit Dalam

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara – RSUP H Adam Malik , Medan

Latar Belakang:

Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat merupakan salah satu Disease Modifying Osteoartritis Drug (DMOD) dilaporkan efektif dalam menatalaksana osteoartritis lutut berdasarkan beberapa penelitian terakhir. Efektivitas obat ini dalam menurunkan intensitas nyeri dan perbaikan klinis masih diperdebatkan.

Tujuan:

Untuk mengetahui efektifitas pemberian Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat dalam menurunkan intensitas nyeri dan indeks Lequesne (klinis) pada pasien osteoartritis sendi lutut.

Metode :

32 pasien osteoartritis lutut dengan grade 2-3 dilakukan secara uji klinis dengan penilaian intensitas nyeri (Visual Analoque Scale) dan progresifitas penyakit (indeks lequesne) pada kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol sebelum dan sesudah pemberian Glukosamin HCL-Kondroitin sulfat dengan dosis 1500/1200 mg selama 12 minggu. Setiap 2 minggu dimonitor efek samping obat dan dievaluasi intensitas nyeri dan indeks lequesne.

Hasil :

Didapatkan 32 pasien yang dibagi dalam dua kelompok, 16 pasien kelompok Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat (GKS) dan 16 pasien kelompok placebo. Satu pasien dari kelompok GKS dan satu pasien dari kelompok placebo drop out. Terdapat perbedaan bermakna dalam penurunan intensitas nyeri antara kelompok perlakuan dan kelompok placebo pada minggu ke dua sampai minggu ke dua belas pengobatan (4,34 ± 1,404 vs 6,11 ± 1,576 ; p=0,02; 1,99 ± 1,93 vs 5,76 ± 1,51; p=0,001; 1,25 ± 1,74 vs 5,68 ± 1,46; p=0,001; 0,47 ± 0,79 vs 5,52 ± 1,47; p=0,001; 0,11 ± 0,45 vs 5,46 ± 1,517, p=0,001; 0,11±0,45 vs 5,46 ±1,52; p=0,001) dan terdapat juga perbedaan bermakna dalam penurunan indeks lequesne antara kelompok perlakuan dan kelompok placebo pada minggu ke empat sampai minggu ke dua belas pengobatan (3,56 ± 1,896 vs 8,75 ± 4,420; p=0,001; 2,00 ± 1,731 vs 8,38 ± 4,241; p=0,001; 1,56 ± 1,315 vs 8,38 ± 4,241; p=0,001; 1,25 ± 1,438 vs 8,38 ± 4,241; p=0,001; 1,25 ±1,438 vs 8,38 ±4,241; p=0,001)

Kesimpulan :

Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat efektif dalam menurunkan intensitas nyeri dan indeks lequesne pada pasien osteoartritis lutut.

Abstract

Effectivity Glucosamine HCL- Chondroitin Sulfate in Reduced Intensity of Pain and Lequesne Index in Osteoarthtitis Genu With Sodium Diclovenac

Kurniakin WSG, OK Moehad Sjah

Rheumatology division, Internal Department Faculty of Medicine University of Sumatera Utara-H.Adam Malik Hospital

Medan.

Background:

Glucosamine HCL-Chondroitin Sulfate is Modifying osteoarthritis drug rises was reported efective in treatment osteoarthritis genu according to study. Effectivity of this drugs in reduced intencity of pain and recover symptoms was debated.

Aim :

To know effectivity glucosamine HCL-Chondroitin Sulfate in reduced intensity of pain and Lequesne index in osteoarthritis genu patient.

Method:

Thirty two osteoarthritis genu patients with grade 2-3 do the clinical trial with measure intensity of pain (visual analoque scale) and Lequesne index in case and control before and after gives glucosamine HCL-Chondroitin sulfate with doses 1500/1200 mg with duration 12 weeks. Every 2 weeks side effect of drugs monitored and evaluated tolerated of pain and Lequesne index.

Results:

Thirty two patients divided in two groups, 16 patients glucosamine HCL-Chondroitin sulfate group and 16 patients in placebo group. We found significant different in reduced intensity of pain between case group and placebo group in second week until twelveth week treatment (4,34 ± 1,404 vs 6,11 ± 1,576 ; p=0,02; 1,99 ± 1,93 vs 5,76 ± 1,51; p=0,001; 1,25 ± 1,74 vs 5,68 ± 1,46; p=0,001; 0,47 ± 0,79 vs 5,52 ± 1,47; p=0,001; 0,11 ± 0,45 vs 5,46 ± 1,517, p=0,001; 0,11±0,45 vs 5,46 ±1,52; p=0,001) and we found significant different in decreased lequesne index between case group and placebo group in fourth week until twelveth treatment.

Conclusions :

Glucosamine Hcl-Chondroitin sulfate effective in reduced intensity of pain and lequesne index in osteoarthritis genu.

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

Osteoartritis sampai saat ini masih merupakan salah satu penyakit

sendi sinovial terbanyak dijumpai dalam masyarakat, baik di Indonesia

atau belahan dunia lainnya, selain karena prevalensinya yang meningkat

juga karena masih banyaknya penderita osteoartritis yang belum

mendapatkan pengobatan yang memadai. Data dari WHO memperkirakan

10% dari penduduk berusia lebih dari 60 tahun terserang penyakit ini,

sedangkan pada penduduk Amerika Serikat berumur 25 sampai 75 tahun

diperkirakan 12,1% mempunyai tanda dan gejala klinik OA.1

Di Indonesia OA merupakan penyakit rematik yang paling banyak

dijumpai. Di kabupaten Malang dan Kotamadya Malang ditemukan

prevalensi sebesar 10,0% dan 13,5%.2 Sedangkan di poliklinik Sub bagian

Reumatologi FKUI/RSCM ditemukan pada 43,82% dari seluruh penderita

baru penyakit rematik yang berobat antara tahun 1991-1994.3

Dampak ekonomi, psikologi dan sosial dari OA sangat besar, tidak

hanya untuk penderita tetapi juga keluarga dan lingkungannya dan

diperkirakan biaya nasional untuk semua artritis sebesar 1% dari GNP

(Gross National Product). Di Australia biaya medik yang dikeluarkan

adalah sebesar USS 2.700/orang/tahun.4

Sendi penyangga berat tubuh seperti panggul dan lutut merupakan

sendi tersering terkena OA. Nyeri sendi berfluktuasi disertai

kekakuan sendi merupakan manifestasi penyakit ini. Mereka yang terkena

OA jenis ini hanya sebagian kecil (seperlima) yang mencari pengobatan.5,6

Osteoartritis seringkali dianggap sebagai penyakit usia lanjut dan

kerusakan sendi diakibatkan akibat proses menua. Oleh karenanya,

proses degenerasi sendi dianggap sebagai satu-satunya patologi yang

mendasarinya. Muncullah hipotesis wear and tear atau penggunaan yang

lama dan berlebihan menimbulkan keausan yang diikuti respon perbaikan.

Respon perbaikan tulang terlihat sebagai pembentukan osteofit. Namun

seiring dengan adanya berbagai bukti lain akan keterkaitan proses

inflamasi pada sinovium (sinovitis), maka patologi OA tidak hanya

didasarkan atas proses degeneratif semata, namun kombinasi

diantaranya yang terjadi bersamaan.7 Bukti inflamasi lebih nyata pada

flare up OA.8 Secara molekular, inflamasi dimulai oleh rangsangan, baik

akibat trauma maupun benda asing, yang akan merangsang makrofag

menghasilkan berbagai sitokin yang akan merangsang produksi dan

migrasi sel darah putih lainnya ke tempat inflamasi. Adanya respon

inflamasi memicu rangkaian enzimatik yang berakhir dengan kerusakan

rawan sendi sebagai target kerusakan pada patogenesis OA. 7,8

Dimana sitokin yang dikeluarkan oleh khondrosit dan

mengakibatkan kerusakan matriks rawan sendi atau oleh sel lain dalam

struktur sendi seperti sinoviosit, makrofag dan fibroblast. Keunikan

patogenesis OA adalah percepatan proses degenerasi yang lebih besar

dibandingkan proses anaboliknya. Perlambatan sintesis faktor anabolik

pada ECM (extra cellular matrix). Oleh karenanya manifestasi klinis OA

tidak hanya berupa nyeri, namun juga kekakuan sendi, gangguan

pergerakan , krepitus dan efusi sendi. 6,7

Penatalaksanaan OA saat ini lebih banyak ditujukan dalam

mengatasi rasa nyeri serta inflamasi dan perbaikan fungsi sendi yang

terkena (symptoms modification). Sementara structure modification lebih

sulit dicapai. Bila mengacu pada perubahan paradigma patogenesis OA,

maka sudah selayaknya diperhatikan bahwa OA melibatkan faktor

biomekanik dan biologik yang mengakibatkan rusaknya rawan sendi.9

Berbagai modalitas penatalaksanaan OA dapat dikelompokkan dalam tiga

kelompok besar, yaitu non farkologik, farkologik (analgetik, NSAIDs,

intra-artikuler steroid, berbagai rubefacients, symptomatic slow acting drugs in

OA-SYSADOA) dan pembedahan.10

Obat tersering yang diberikan dan bertujuan mengatasi rasa nyeri

adalah kelompok NSAIDs. Keterbatasan pemakaian NSAIDs tidak

terlepas dari efek samping terhadap sistim gastrointestinal, kardiovaskular

dan dampak buruk terhadap rawan sendi. Disamping itu NSAIDs tidak

mampu mengubah perjalanan alamiah penyakit OA. Sedangkan

penggunaan injeksi intraartikular memerlukan keterampilan dalam injeksi. 11

Berdasarkan keterangan diatas, sudah selayaknya dipahami

mekanisme kerusakan rawan sendi sebagai landasan baru dalam

pendekatan panatalaksanaan OA, dimana disease modifying OA drugs

memperlambat, menghambat atau bahkan merestorasi kerusakan yang

terjadi pada rawan sendi. Terminologi DMOAD bermula dari

khondroprotektor. Obat dalam kelompok ini seyogyanya memiliki dua efek

penting yaitu symptoms modifying effect dan structure modifying effect.12

Penelitian terhadap glukosamin sulfat dan kondroitin sulfat pada OA

telah banyak dilakukan dan efek perbaikan simptomatik dan struktural

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.OSTEOARTRITIS

Osteoartritis didefinisikan sebagai penyakit yang diakibatkan

kejadian biologik dan mekanik yang menyebabkan gangguan

keseimbangan antara proses degradasi dan sintesis dari kondrosit,

matriks ekstraseluler tulang rawan sendi dan tulang subkondral.1

2.1.1. Patologi dan patogenesis OA

Rawan sendi normal terdiri dari tulang rawan (kondrosit) dan

matriks tulang rawan. Matrik tulang rawan dibentuk oleh proteoglikan dan

serabut kologen. Proteoglikan tersusun atas inti protein dengan

glikosaminoglikan yang melekat pada inti protein tersebut. Glikosamiglikan

yang banyak menyusun matrik tulang rawan adalah kondroitin sulfat dan

keratan sulfat. Proteoglikan akan membentuk agregat bersama dengan

asam hialuronat dan agregat ini mempunyai kemampuan untuk mengisap

air sampai 50 kali volumenya, sehingga dapat mengembang dan berfungsi

sebagai bantalan. Kolagen yang menyusun matrik tulang rawan terutama

terdiri dari kolagen tipe II, IX dan XII. Kolagen ini tidak elastis dan

berfungsi untuk menahan agar proteoglikan tidak berkembang berlebihan. 14-16

Kondrosit adalah sel rawan sendi yang terbenam didalam matrik

rawan sendi. Fungsi kondrosit adalah untuk mensintesis matrik rawan

Dengan bertambahnya usia, terjadi perubahan pada rawan sendi,

glikosaminoglikan menjadi memendek, sehingga kemampuan proteoglikan

untuk menahan air menjadi berkurang. Akibatnya, fungsi rawan sendi

sebagai bantalan terhadap beban pada sendi akan berkurang. Selain itu

jaringan kolagen juga menjadi patah-patah yang mengakibatkan timbulnya

fisur pada rawan sendi. 14,15

Rawan sendi merupakan jaringan yang avaskukular. Nutrisi untuk

rawan sendi diperoleh dari cairan sendi dengan cara difusi. Beban yang

hilang timbul pada rawan sendi sangat baik untuk peredaran nutrisi dan

pembuangan hasil metabolisme dari rawan sendi. Osteoartritis terjadi

akibat kondrosit gagal mensintesis matriks yang berkualitas dan gagal

memelihara keseimbangan antara degradasi dan sintesis matriks

ekstraseluler. Perubahan kualitas matrik tersebut termasuk produksi

kolagen tipeI, III,VI dan X yang berlebihan dan sintesis proteoglikan yang

pendek. 14,15

Gangguan keseimbangan antara sintesis dan degradasi matriks

termasuk peningkatan produksi berbagai proteinase yang akan merusak

kolagen dan proteoglikan dan penurunan sintesis inhibitor proteinase yaitu

tissue inhibitor proteinases (TIMPs). Sintesis kondrosit abnormal ini

disebabkan oleh berbagai sitokin, mediator lipid (prostaglandin), radikal

bebas (NO, H202) dan konstituen matriks itu sendiri yaitu fragmen

fibronektin. Kondrosit yang teraktifasi ini memiliki kemampuan untuk

Proteinase yang banyak perperan pada kerusakan rawan sendi

adalah matriks metalo proteinases (MMPs), yang sampai saat ini telah

ditemukan minimal 18. Kerja MMPs akan dikontrol oleh TIMPs.

Keseimbangan antara MMPs dan TIMPs sangat penting untuk

menghindari kerusakan rawan sendi. MMPs merupakan salah satu kelas

enzim yang termasuk metaloproteinase. 14,15

MMPs diproduksi oleh kondrosit kemudian diaktifkan melalui

kaskade yang melibatkan proteinase serin (aktivator plasminogen,

plasminogen, plasmin), radikal bebas dan beberapa MMPs tipe membran.

Kaskade enzimatik ini dikontrol oleh berbagai inhibitor, termasuk TIMPs

dan inhibitor aktivator plasminogen. 14,15

Enzim lain yang turut merusak kolagen tipe II dan proteoglikan

adalah katepsin, yang bekerja pada pH rendah, proteinase haspartat dan

proteinase sistein yang disimpan didalam lisosom kondrosit. Hialuronidase

tidak terdapat didalam rawan sendi tetapi glikosidase lain turut berperan

merusak proteoglikan. 14,15

Selain kondrosit, sinoviosit juga berperan pada patogenesis

osteoartritis, terutama setelah terjadi sinovitis. Sinovisit yang mengalami

peradangan akan menghasilkan MMPs dan berbagai sitokin yang akan

dilepaskan kedalam rongga sendi dan merusak matriks rawan sendi serta

mengaktifkan kondrosit. Pada akhirnya tulang subkondral juga ikut

berperan, dimana osteoblas akan merangsang dan menghasilkan enzim

Berbagai sitokin turut berperan merangsang kondrosit untuk

menghasilkan enzim perusak rawan sendi. Sitokin yang terpenting adalah

IL-1 yang juga berperan menurunkan sintesis kolagen tipe II dan XI dan

meningkatkan sintesis kolagen tipe I dan III, sehingga menghasilkan

matriks rawan sendi yang bersifat buruk. 14-16

Oksidanitrat (NO) diketahui berperan pada penghambatan sintesis

glikosida minoglikan dan kolagen dan merangsang sintesis mRNA, MMP

dan protein yang berperan pada kematian kondrosit, tetapi NO juga

memiliki efek anabolik dan antikatabolik. 14-16

2.1.2. Faktor resiko Osteoatritis

Harus diingat bahwa masing-masing sendi mempunyai biomekanik,

cedera dan persentase gangguan yang berbeda, sehingga peran faktor

resiko tersebut untuk masing-masing OA tertentu berbeda. Secara garis

besar faktor resiko untuk timbulnya OA adalah seperti dibawah ini,

yaitu:17,18

a. Umur

Dari semua faktor resiko untuk timbulnya OA, faktor ketuaan adalah

yang terkuat. Prevalensi dan beratnya OA semakin meningkat

dengan bertambahnya umur. OA hampir tidak pernah pada

anak-anak, jarang pada umur dibawah 40 tahun dan sering pada umur di

atas 60 tahun. Akan tetapi harus diingat bahwa OA bukan akibat

ketuaan saja, perubahan tulang rawan sendi pada ketuaan berbada

b. Jenis kelamin

Wanita lebih sering terkena OA lutut dan OA banyak sendi, dan

lelaki lebih sering terkena OA paha, pergelangan tangan dan leher.

Secara keseluruhan, di bawah 45 tahun frekuensi OA kurang lebih

sama pada laki dan wanita, tetapi diatas 50 tahun (setelah

menopause) frekuensi OA lebih sering pada wanita dari pada pria.

Hal ini menunjukkan adanya peran hormonal pada patogenesa OA.

c. Suku bangsa

Prevalensi dan pola terkenanya sendi pada OA nampaknya

terdapat perbedaan diantara masing-masing suku bangsa.

d. Genetik

Faktor herediter juga berperan pada timbulnya OA misalnya, pada

ibu dari seorang wanita dengan OA pada sendi interfalang distal

terdapat 2 kali lebih sering OA pada sendi tersebut, dan

anak-anaknya perempuan cendrung mempunyai 3 kali lebih sering, dari

pada ibu dan anak perempuan dari wanita tanpa OA tersebut.

e. Kegemukan dan penyakit metabolik

Berat badan yang berlebih berkaitan dengan meningkatnya resiko

untuk timbulnya OA baik pada wanita atau pria. Kegemukan

ternyata tak hanya berkaitan dengan OA pada sendi yang

menanggung beban, tapi juga dengan OA sendi lain. Oleh karena

itu di samping faktor mekanis yang berperan, diduga terdapat faktor

metabolik yang berperan.

Pekerjaan berat maupun dengan pemakaian satu sendi yang terus

menerus berkaitan dengan peningkatan resiko OA tertentu. Beban

benturan yang berulang dapat menjadi suatu faktor penentu lokasi

pada orang-orang yang mempunyai predisposisi OA dan dapat

berkaitan dengan perkembangan dan beratnya OA.

g. Kelainan pertumbuhan

Kelainan kogenital dan pertumbuhan telah dikaitkan dengan

timbulnya OA pada usia muda.

h. Faktor lain

Tingginya kepadatan tulang dapat meningkatkan resiko timbulnya

OA, karena tulang yang lebih padat tak mampu membantu

mengurangi benturan beban yang diterima oleh tulang rawan sendi.

Akibatnya tulang rawan sendi menjadi lebih mudah robek. Merokok

menjadi faktor yang melindungi untuk timbulnya OA, meskipun

mekanismenya belum jelas.

2.1.3. Manifestasi klinis

Manifestasi klinis yang palin sering ialah nyeri sendi yang

mengganggu aktivitas. Awitan penyakit samar-samar, perjalanan penyakit

lambat. Nyeri sendi bervariasi dari ringan sampai berat, bertambah pada

aktivitas dan membaik jika istirahat. Terdapat kaku sendi pagi hari yang

biasanya kurang dari 30 menit. Sendi yang sering terkena ialah sendi

lutut, pinggul, kaki dan vertebra lumbosakral. Biasanya unilateral tanpa

manifestasi sistemik. Pada pemeriksaan jasmani didapatkan pembesaran

kapsul sendi serta tendo periartikular. Gerakan sendi terbatas dan

mungkin juga ditemukan instabilitas sendi dan locking pada waktu sendi

digerakkan. Krepitasi yang dirasakan pada gerakan pasif merupakan

akibat iregularitas rawan sendi yang berhadapan. Tanda ini terdapat pada

lebih dari 90% pasien lutut. Lebih dari 50% pasien OA lutut menunjukkan

malaligment sendi. Kadang terdapat tanda peradangan lokal berupa

panas dan pembengkakan jaringan lunak akibat efusi sendi.17-20

2.1.4. Diagnosis

Diagnosis OA biasanya sudah dapat ditegakkan berdasarkan

riwayat penyaki dan pemeriksaan jasmani. Pemeriksaan laboratorium rutin

hasilnya normal. Pemeriksan penunjang yang dapat membantu ialah

pemeriksaan radiologis. Kelainan radiologis yang tampak berupa osteofit

pada tepi sendi, penyempitan celah sendi yang asimetris, sklerosis

subkondral, kista subkhondral dan perubahan bentuk sendi. Untuk

penyeragaman diagnosis dipergunakan beberapa kriteria, yaitu: 17-20

a. Klinis:

1. nyeri sendi lutut dan 3 dari kriteria dibawah ini:

2. krepitus saat gerakan aktif

3. kaku sendi < 30 menit

4. umur > 50 tahun

5. pembesaran tulang sendi lutut

6. nyeri tekan tepi tulang

diagnosis OA jika: Bila ditemukan nyeri sendi serta osteofit dari

gambaran radiologik dan 3 dari kriteria 2-7. Sensitivitas 95% dan

spesifitas 69%.

b. Klinis dan radiologis:

1.nyeri sendi dan paling sedikit 1 dari 3 kriteria di bawah ini:

2.kaku sendi < 30 menit

3.umur > 50 tahun

4.krepitus pada gerakan sendi aktif

Diagnosis OA jika didapatkan butir 1 disertai osteofit pada

gambaran radiologik disertai kriteria 2,3 atau 4. Paling sedikit satu

kriteria 2-4 harus ditemuka.

Sensitivitas 91% dan spesifitas 86%.

c. Klinis dan laboratoris:

1.nyeri sendi di tambah adanya 5 dari kriteria dibawah ini:

2.usia > 50 tahun

3.kaku sendi < 30 menit

4.krepitus

5.nyeri tekan tepi tulang

6.pembesaran tulang

7.tidak teraba hangat pada sendi terkena

8.LED < 40 mm/jam

9.RF < 1:40

Diagnosis OA ditegakkan bila ditemukan nyeri sendi lutut diserrtai 5

dari kriteria 2-10.

Sensitivitas 92% dan spesifitas 75%.

2.2. Nyeri rematik 2.2.1. Mekanisme nyeri

Proses nyeri mulai stimulasi nociceptor oleh stimulus noxiuos

sampai terjadinya pengalaman subyektif nyeri adalah suatu seri kejadian

elektrik dan kimia yang bisa dikelompokkan menjadi 4 proses, yaitu:

transduksi, transmisi, modulasi dan persepsi.21

Secara singkat mekanisme nyeri dimulai dari stimulasi nosiseptor

oleh stimulus noxiuos pada jaringan, yang kemudian akan mengakibatkan

stimulasi nosiseptor dimana disini stimulus noxious tersebut akan dirubah

menjadi potensial aksi. Proses ini disebut transduksi atau aktivasi

reseptor. Selanjutnya potensial aksi tersebut akan ditransmisikan menuju

neuron susunan saraf pusat yang berhubungan dengan nyeri. Tahap

pertama transmisi adalah konduksi impuls dari neuron aferen primer ke

kornu dorsalis medula spinalis, pada kornu dorsalis ini neuron aferen

primer bersinap dengan neuron susunan sarap pusat. Dari sini jaringan

neuron tersebut akan naik keatas di medula spinalis menuju batang otak

dan talamus. Selanjutnya terjadi hubungan timbal balik antara talamus

dan pusat-pusat yang lebih tinggi di otak yang mengurusi respons

persepsi dan afektif yang berhubungan dengan nyeri. Tetapi rangsangan

nosiseptif tidak selalu menimbulkan persepsi nyeri dan sebaliknya

modulasi sinyal yang mampu mempengaruhi proses nyeri tersebut, tempat

modulasi sinyal yang paling diketahui adalah pada kornu dorsalis medula

spinalis. Proses terakhr adalah persepsi, dimana pesan nyeri di relai

menuju ke otak dan menghasilkan pengalaman yang tidak

menyenangkan.21

2.2.2. Pengukuran nyeri

Pengukuran nyeri seyogyanya dilakukan seobyektif mungkin dan

dapat menggunakan beberapa metode pengukuran dan terbanyak adalah

dengan kwesioner serta observasi pola prilaku terkait dengan rasa nyeri.

Katagori pengukuran nyeri beragam sekali namun yang termudah yaitu,

pengukuran nyeri dengan skala kategorikal, numerikal dan pendekatan

multidimensional. Masing-masing pendekatan pengukuran nyeri ini

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing serta tingkat

obyektifitas-subyektifitas berbeda-beda dan area yang menjadi tujuan

pengukuran apakah sensorik saja, apakah mencakup afektif serta adakah

sifat evaluatif dari instrumen dimaksud.21,22

Pengukuran nyeri dapat merupakan pengukuran satu dimensional

saja atau pengukuran berdimensi ganda. Pada pengukuran satu

dimensional umumnya hanya mengukur pada satu aspek nyeri saja,

misalnya berapa berat rasa nyeri menggunakan pain rating scale yang

dapat berupa pengukuran kategorikal atau numerikal misalnya visula

analogue scale (VAS). 21,22

VAS adalah instrumen pengukuran nyeri yang paling banyak

dipakai dalam berbagai studi klinis dan diterapkan terhadap berbagai jenis

nyeri. Metode pengukuran ini sebagaimana yang dikembangkan oleh

Stevenson dan kawan-kawan dari pusat penanganan nyeri kanker di

Wisconsin. Terdiri dari satu garis lurus sepanjang 10 cm. Garis paling kiri

menunjukkan tidak ada rasa nyeri sama sekali, sedangkan garis paling

kanan menandakan rasa nyeri yang paling buruk. Kepada pasien

dimintakan untuk memberikan garis tegak lurus yang menandakan derajat

beratnya nyeri yang dirasakannya. Instrumen VAS ini tidak

menggambarkan jenis rasa nyeri yang dialami pasien.21,22

Pengukuran dengan VAS pada nilai di bawah 4 dikatakan sebagai

nyeri ringan; nilai 4-7 dinyatakan sebagai nyeri sedang dan di atas7

dianggap sebagai nyeri hebat.21

2.3. Glukosamin HCL dan kondroitin sulfat 2.3.1. Glukosamin HCL

Glukosamin (C6H13NO5) merupakan gula amino dan prekursor

penting dalam sintesis biokimia dari protein glikosilasi dan lipid.

Glukosamin ditemukan sebagai komponen utama dari rangka luar

krustasea, artropoda, dan cendawan. Glukosamin merupakan salah satu

monosakarida yang banyak dijumpai (gambar-1).23,24

Dalam industri,

glukosamin diproduksi dengan cara hidrolisis rangka luar krustasea.

Glukosamin umumnya digunakan untuk meringankan gejala osteoartritis

Gambar-1. Rumus Bangun Glukosamin 2.3.1.1. Biokimia

Glukosamin pertama kali diidentifikasi oleh Dr. Georg Ledderhose

pada tahun 1876, tapi struktur stereokimia tidak sepenuhnya diketahui

sampai ditemukan oleh Walter Haworth pada tahun 1939.23,24

D-Glukosamin dibuat secara alami dalam bentuk glukosamin-6-fosfat, dan

merupakan prekursor biokimia dari semua gula yang mengandung

nitrogen.23 Glucosamine-6-phosphate dibuat dari fructose-6-phosphate

dan glutamine sebagai fase awal dari jalur biosintesis hexosamine.24

Produk akhir dari lintasan ini adalah UDP-N-asetilglukosamin

(UDP-GlcNAc), yang kemudian digunakan untuk membentuk glikosaminoglikan,

proteoglikan, dan glikolipid.

Pembentukan glukosamin-6-fosfat merupakan tahap awal untuk

menyintesis produk ini. Glukosamin merupakan komponen penting dalam

meregulasi produksi senyawa tersebut. Walaupun demikian, bagaimana

lintasan biosintesis heksoamin diregulasi dan bagaimana hal ini dapat

berpengaruh terhadap penyakit manusia masih belum terlalu jelas 25

2.3.1.2. Efek Kesehatan

Konsumsi glukosamin secara oral biasanya digunakan untuk

yang menyusun jaringan kartilago sendi, suplementasi glukosamin

diharapkan mampu membangun kembali jaringan kartilago dan

mengurangi resiko osteoartritis, walaupun efektivitasnya masih

diperdebatkan.26,27

2.3.1.3. Penggunaan

Glukosamin dapat diperoleh dari suplemen makanan. Dosis garam

glukosamin (dalam bentuk glukosamin sulfat atau glukosamin hidroklorida)

yang biasa dikonsumsi adalah sebesar 1,500 mg per hari.Umumnya,

glukosamin yang umum dijual merupakan glukosamin dalam bentuk

glukosamine sulfat dan glukosamin hidroklorida.26 Glukosamin umumnya

dijual bersama kombinasi dengan suplemen lain seperti kondroitin sulfat.

2.3.1.4. Keamanan

Berbagai studi klinis telah membuktikan bahwa glukosamin aman

untuk dikonsumsi. Walaupun demikian, isu alergi masih sering mengikuti

konsumsi glukosamin ini karena umumnya glukosamin diperoleh dari

cangkang kerang dan semacamnya (walaupun pada kenyataanya, bahan

alergen penyebab alergi ada di dalam daging kerang, bukan pada

cangkangnya).28 Sumber alternatif lain adalah penggunaan cendawan

pada fermentasi jagung. Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa

konsumsi berlebih glukosamin berkontribusi pada diabetes. 25tapi

beberapa referensi lain menyangkal.29-31 Terlepas dari isu tersebut,

sebuah penelitian lain menunjukkan bahwa asupan glukosamin sesuai

dosis yang dianjurkan tidak berpengaruh terhadap intolerasi glukosa dan

2.3.2. Kondroitin Sulfat

Kondroitin yang lebih dikenal dengan nama Kondroitin sulfat adalah

glikosaminoglikan (GAG) tersulfatisasi yang tersusun atas rantai gula

bercabang (N-asetilgalaktosamin dan asam glukuronat). Ia biasanya

ditemukan menempel pada protein sebagai bagian dari senyawa

proteoglikan. Rantai kondrotin dapat memiliki lebih dari 100 gula individual

yang dapat tersulfatisasi di setiap bagian variable (gambar-2). Kondroitin

sulfat merupakan komponen struktural penting penyusun jaringan

kartilago dan berperan dalam meningkatkan ketahanannya terhadap

tekanan. Bersama dengan glukosamin, kondroitin sulfat digunakan secara

luas sebagai suplemen makanan untuk mencegah osteoartritis.36,37

Gambar-2. Struktur kimia Kondroitin Sulfat 2.3.2.1. Fungsi

Fungsi dari kondroitin sangat tergantung pada sifat proteoglikan

yang ditempelinya. Fungsi dari senyawa ini dapat dibedakan secara

struktural atau regulatoral. walaupun demikian, tidak tertutup kemungkikan

bahwa beberapa proteoglikan dapat memiliki kedua fungsi tersebut

2.3.2.2. Struktural

Kondroitin sulfat merupakan komponen mayor dari matriks

ekstraselular dan penting dalam mempertahankan kesatuan dari jaringan.

Fungsi ini merupakan karakteristik khusus dari proteoglikan agregat besar

seperti aggrekan, versikan, brevikan, dan neurokan. Sebagai bagian

aggrekan, kondroitin sulfat adalah komponen mayor penyusun kartilago.

Kondrotin sulfat yang bermuatan dapat menimbulkan gaya elektrostatik

yang mampu meningkatkan tahanan kartilago terhadap tekanan.

Kekurangan kondroitin sulfat dari jaringan kartilago merupakan penyebab

mayor dariosteoartritis. 36,37

2.3.2.3. Regulasi

Di dalam matriks ektraseluler, kondroitin sulfat dapat berinteraksi

dengan protein karena muatan negatifnya. Interaksi ini penting untuk

meregulasi jalur lalulintas aktivitas seluler. Di dalam jaringan saraf,

kondroitin sulfat meregulasi pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf

dan respons sistem saraf terhadap cedera. 36,37

2.3.2.4. Penggunaan Medis

Kondroitin merupakan bahan yang umumnya dapat ditemukan di

dalam suplemen makanan. Ia juga biasa digunakan sebagai obat alternatif

untuk mengatasi osteoartritis dan juga diterima sebagai obat gejala

2.3.2.5. Farmakologi

Dosis oral dari kondroitin untuk digunakan di dalam uji klinis

manusia adalah 800–1,200 mg per hari. Kebanyakan kondroitin dibuat

dari jaringan kartilago sapi dan babi (trakea sapi dan telinga serta hidung

babi). Beberapa sumber lain seperti kartilago hiu, ikan dan unggas juga

digunakan. Dikarenakan kondroitin bukanlah substansi yang seragam dan

secara alami muncul dalam berbagai variasi dan bentuk, komposisi pasti

dari setiap suplemen dapat berbeda. Hal ini dapat disebabkan karena

perusahaan-perusahaan pembuat suplemen membuat produknya dengan

memenuhi Proses Manufaktor yang Baik (good manufacturing

Process/GMP) untuk makanan manusia, bukan dengan standar

pembuatan bagi industri farmasi sehingga produk yang dihasilkan juga

tidak memenuhi standar farmasi. Belum ada efek yang signifikan dari

overdosis kondroitin untuk pemakaian jangka panjang.39 European

League Against Rheumatism (EULAR) mengonfirmasi kondrotin sulfat

sebagai salah satu obat teraman untuk mengatsi osteoartritis.40

2.3.2.6. Sumber Kondroitin

Saat ini, belum ada sumber alami yang signifikan bagi kondroitin

sulfat mengingat banyaknya variasi bentuknya. Sumber kondroitin yang

signifikan dapat diperoleh dari suplemen makanan.

2.4. Pengobatan OA dengan glukosamin dan kondroitin sulfat Penatalaksanaan OA yang baik hingga saat ini belum memuaskan.

setidaknya untuk memperlambat proses patologi pada OA sampai saat ini

belum ditemukan. Belum ditemukan satu obatpun yang secara pasti dan

meyakinkan, yang dapat mempengaruhi kondrosit dalam memacu proses

sintesis rawan sendi sehingga kerusakan benar-benar diperbaiki dan

bukan proses remodeling yang justru dapat dianggap sebagai kegagalan

respon perbaikan sendi terhadap kerusakan rawan sendi. 14-16

Kondroprotektor sebagai modifying drugs untuk OA dibagi 2 yaitu

symptom modifying drugs dan structure modifying drugs. Kondroprotektor

yang sebenarnya adalah DMOADs , dan menurut Lequesne diartikan

sebagai simptom dan structure modifying drugs dan ditujukan tidak hanya

perlindungan terhadap rawan sendi namun lebih jauh lagi dalam

pencengahan, penghentian, perlambatan proses patologi OA dan

penyembuhan atau mengembalikan lesi rawan sendi. Dalam hal ini yang

dimaksud sebagai kondroprotektor tidak lain adalah symptom modifying

drugs atau sering dikenal sebagai symptomatic slow acting drugs for

osteoarthritis (SYSADOA) karena belum ada obat yang memenuhi kriteria

sebagai DMOADs. 14-16

Kelompok nutraceutical baik glukosamin, kondroitin sulfat atau

lainnya banyak dikembangkan dengan maksud mengurangi pemakaian

NSAID terutama mengatasi efek samping. Banyak tulisan yag menulis

tentang hal ini seperti Das AM, Kalbhen DA, MCAlindon TE, dll, dan telah

banyak publikasi dari tahun 1980 sampai saat ini yang membicarakan

manfaat klinis kondroprotektor ini. 14,41,42 Reginster dkk membuktikan untuk

mampu mempengaruhi struktur rawan sendi yaitu dengan didapatkannya

pengurangan penyempitan celah sendi secara radiologis dan efektifitas

simptomatik dibuktikan melalui pengukuran WOMAC. 14,43

Uebelhart D dkk dalam penelitianya membuktikan bahwa kondroitin

sulfat dapat mempengaruhi perjalanan alamiah OA pada manusia melalui

pembuktikan hambatan progresif OA secara radiologik. 14,44

Lee BF dalam penelitianya mendapatkan bahwa kondroitin sulfat

memberikan efek mengatasi rasa nyeri yang lebih baik dibandingkan

placebo dalam waktu pemberian 6 bulan tanpa adanya perbedaan efek

dosis. 14,45

Bourgeois P dkk dalam penelitianya mendapatkan bahwa

pemberian kondroitin sulfat 1200 mg sebagai dosis tunggal atau dosis

terbagi selama 3 bulan efektifitasnya terhadap parameter nyeri (VAS/

Visual Analogue Scale) dan indeks Lequesne’s tidak berbeda bermakna. 14,46

Kondroitin sulfat memiliki efek anti inflamasi dengan mekanisme

yang belum jelas, ia tidak menghambat isoform COX atau enzim

proteolitik, tetapi melalui hambatan in vitro pembentukan superoksida dan

enzim lisosoma pada hepar. 14,47

Mc Carty MF dkk menjelaskan mekanisme glukosamin sulfat dapat

memperbaiki rawan sendi dengan meningkatkan produksi HA oleh

sinovium seolah-olah seperti efek menyerupai hormon yang dipicu oleh

Ganu dkk membuktikan bahwa N-glycosylation akan menurunkan

kadar MMPs, nitric oxide, dan prostaglandi E2. 47

Kombinasi glukosamin sulfat dan kondroitin sulfat sering ditemukan

dalam berbagai sediaan nutraceutical yang beredar dipasaran. 14-16

Karel Pavelha dkk pada penelitan selama 3 tahun secara acak,

placebo kontrol, double-blind study, pemberian 1500 mg glukosamin sulfat

sekali sehari pada 202 penderita OA lutut (diagnosa berdasarkan kriteria

ACR) dengan menilai celah sendi secara radiografi, dan menilai gejala

dengan indeks Lequesne mendapatkan pengurangan progresifitas dan

gejala nyeri dan keterbatasan fungsi sendi pun terjadi perbaikan secara

bermakna dibandingkan dengan pemberian placebo. Mereka mengatakan

bahwa pengobatan jangka panjang dengan glukosamin sulfat akan

mengurangi atau memperlambat progresifitas OA lutut mungkin karena

terjadi modifikasi penyakit. 48

Bernard Mazieres dkk meneliti efikasi dan keamanan pemberian

kondroitin sulfat 1 gram perhari dibandingkan pemberian placebo, dengan

metode double blind randomized parallel group study selama pengobatan

3 bulan diikuti dengan 3 bulan periode post treatment pada penderita OA

femorotibial. Penilaian dengan memakai indeks Lequesne, nyeri waktu

aktifitas dan waktu istirahat, dan daily living pada 130 kasus (63 dengan

kondroitin sulfat dan 67 dengan placebo). Didapatkan hasil efikasi dan

tolarensi yang baik dibandingkan plasebo setelah 3 bulan pengobatan dan

Florent Richy dkk meneliti struktur dan efek simtomatik pemberian

glukosamin sulfat dan kondroitin sulfat minimal 2 minggu secara oral pada

OA lutut. Dengan metode komprehensive meta-analysis, terhadap efek

penyempitan celah sendi dan indeks Lequesne, VAS, mobility, keamanan

dan respon pengobatan. Dengan mengumpulkan semua penelitian,

clinical trial dan penelitian yang dilakukan atau dipublikasikan sejak

Januari 1980 sampai Maret 2002. Didapatkan hasil yang sangat bermakna

pada pemberian glukosamin sulfat untuk semua hasil, dan pemberian

kondroitin sulfat sangat efektif dengan penilaian indeks Lequesne, VAS,

dan mobility dan kedua preparat tersebut sangat aman dipakai. 42

Secara umum dapat dikatakan bahwa glukosamin adalah zat

pembentuk proteoglikan dan dibutuhkan untuk sintesis glukosaminoglikan,

dan sumber nutrisi untuk sintesis glikosaminoglikan dan proteoglikan dan

merupakan stimulan bagi kondrosit dan sebagai pemacu kondrosit dalam

produksi kolagen dan proteoglikan lebih banyak serta sebagai pengatur

metabolisme kartilage. 14-16,42,43,47,48

Secara umum dapat dikatan bahwa kondroitin adalah pembentuk

matriks proteoglikan suatu zat yang menunjukkan efikasi dalam

memperbaiki gejala OA dan merupakan zat anti inflamasi dan zat yang

dapat memperbaiki integritas dan elastisitas dari kartilage. Juga dapat

mempertahankan kesehatan cairan sinovial dan membantu menghambat

enzim yang melisis kartilage. 14,42,44-47,49

Kombinasi glukosamin-kondroitin akan menstimulir kondrosit dalam

memperbaiki integritas rawan sendi dan mempertahankan kesehatan

cairan sinovial, dan kombinasi ini sebagai substrat primer biosintesis

proteoglikan dan akan mencegah kerusakan dini pada rawan sendi dan

berperan juga dalam keseimbangan sintesis dan degradasi rawan

sendi.14-16,42-49

Penelitian tentang penggunaan kombinasi glukosamin sulfat dan

kondroitin sulfat pada pasien osteoartritis sendi lutut yang dilaporkan di

Medan sampai saat ini sepengetahuan penulis belum ada. Oleh karena itu

penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan

kombinasi glukosamin sulfat dan kondroitin sulfat pada pengobatan

osteoartritis.

2.5. Evaluasi efek terapeutik OA Lutut

Untuk mengetahui perkembangan klinis pada penelitian ini

menggunakan:17,20

• VAS: Penilaian nyeri dengan mengukur jarak dari titik nol ke garis

yang dicentangkan.

• Indeks Lequesne: mengukur berat ringannya OA sendi lutut dari

pengamatan pasien dengan menjumlah nilai dari nyeri, jarak

maksimium yang dapat ditempuh dengan berjalan dan aktivitas

BAB III

PENELITIAN SENDIRI 3.1. Latar Belakang

Salah satu penyakit sendi sinovial terbanyak dijumpai dalam

masyarakat, baik di Indonesia atau belahan dunia lainnya, adalah

osteoartritis (OA). WHO memperkirakan 10% dari penduduk berusia lebih

dari 60 tahun terserang penyakit ini, sedangkan pada penduduk Amerika

Serikat berumur 25 sampai 75 tahun diperkirakan 12,1% mempunyai

tanda dan gejala klinik OA.1

Di Indonesia OA merupakan penyakit rematik yang paling banyak

dijumpai. Di kabupaten Malang dan Kotamadya Malang ditemukan

prevalensi sebesar 10,0% dan 13,5%.2 Sedangkan di poliklinik Sub bagian

Reumatologi FKUI/RSCM ditemukan pada 43,82% dari seluruh penderita

baru penyakit rematik yang berobat antara tahun 1991-1994.3

Dampak ekonomi, psikologi dan sosial dari OA sangat besar, tidak

hanya untuk penderita tetapi juga keluarga dan lingkungannya.4

Sendi penyangga berat tubuh seperti panggul dan lutut merupakan

sendi tersering terkena OA. Nyeri sendi berfluktuasi disertai

pembengkakan sendi, efusi, berkurangnya lingkup gerak sendi dan

kekakuan sendi merupakan manifestasi penyakit ini. Mereka yang terkena

OA jenis ini hanya sebagian kecil (seperlima) yang mencari pengobatan.5,6

Osteoartritis seringkali dianggap sebagai penyakit usia lanjut dan

kerusakan sendi diakibatkan akibat proses menua. Oleh karenanya,

mendasarinya. Muncullah hipotesis wear and tear atau penggunaan yang

lama dan berlebihan menimbulkan keausan yang diikuti respon perbaikan.

Respon perbaikan tulang terlihat sebagai pembentukan osteofit. Namun

seiring dengan adanya berbagai bukti lain akan keterkaitan proses

inflamasi pada sinovium (sinovitis), maka patologi OA tidak hanya

didasarkan atas proses degeneratif semata, namun kombinasi

diantaranya yang terjadi bersamaan.7 Bukti inflamasi lebih nyata pada

flare up OA.8 Secara molekular, inflamasi dimulai oleh rangsangan, baik

akibat trauma maupun benda asing, yang akan merangsang makrofag

menghasilkan berbagai sitokin yang akan merangsang produksi dan

migrasi sel darah putih lainnya ke tempat inflamasi. Adanya respon

inflamasi memicu rangkaian enzimatik yang berakhir dengan kerusakan

rawan sendi sebagai target kerusakan pada patogenesis OA. 7,8

Dimana sitokin yang dikeluarkan oleh khondrosit dan

mengakibatkan kerusakan matriks rawan sendi atau oleh sel lain dalam

struktur sendi seperti sinoviosit, makrofag dan fibroblast. Keunikan

patogenesis OA adalah percepatan proses degenerasi yang lebih besar

dibandingkan proses anaboliknya. Perlambatan sintesis faktor anabolik

seperti kolagen tipe II dan agrecan menyebabkan ketidakseimbangan

pada ECM (extra cellular matrix). Oleh karenanya manifestasi klinis OA

tidak hanya berupa nyeri, namun juga kekakuan sendi, gangguan

pergerakan , krepitus dan efusi sendi. 6,7

Penatalaksanaan OA saat ini lebih banyak ditujukan dalam

terkena (symptoms modification). Sementara structure modification lebih

sulit dicapai. Bila mengacu pada perubahan paradigma patogenesis OA,

maka sudah selayaknya diperhatikan bahwa OA melibatkan faktor

biomekanik dan biologik yang mengakibatkan rusaknya rawan sendi.9

Berbagai modalitas penatalaksanaan OA dapat dikelompokkan dalam tiga

kelompok besar, yaitu non farkologik, farkologik (analgetik, NSAIDs,

intra-artikuler steroid, berbagai rubefacients, symptomatic slow acting drugs in

OA-SYSADOA) dan pembedahan.10

Obat tersering yang diberikan dan bertujuan mengatasi rasa nyeri

adalah kelompok NSAIDs. Keterbatasan pemakaian NSAIDs tidak

terlepas dari efek samping terhadap sistim gastrointestinal, kardiovaskular

dan dampak buruk terhadap rawan sendi. Disamping itu NSAIDs tidak

mampu mengubah perjalanan alamiah penyakit OA. Sedangkan

penggunaan injeksi intraartikular memerlukan keterampilan dalam

injeksi.11

Berdasarkan keterangan diatas, sudah selayaknya dipahami

mekanisme kerusakan rawan sendi sebagai landasan baru dalam

pendekatan panatalaksanaan OA, dimana disease modifying OA drugs

(DMOA) merupakan obat yang ditujukan untuk mencegah, memperlambat,

menghambat atau bahkan merestorasi kerusakan yang terjadi pada rawan

sendi. Terminologi DMOA bermula dari khondroprotektor. Obat dalam

kelompok ini seyogyanya memiliki dua efek penting yaitu symptoms

Berbagai penelitian lain terhadap glukosamin sulfat dan kondroitin

sulfat pada OA telah dilakukan. Efek perbaikan simptomatik dan struktural

diperlihatkan oleh kombinasi glukosamin sulfat dan chondroitin sulfat telah

diteliti Florent Richy dkk .13

Penelitian tentang penggunaan kombinasi glukosamin sulfat dan

kondroitin sulfat pada pasien osteoartritis sendi lutut yang dilaporkan di

Medan sampai saat ini sepengetahuan penulis belum ada. Oleh karena itu

penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan

kombinasi glukosamin sulfat dan kondroitin sulfat sebagai pengobatan

osteoartritis.

3.2. Perumusan Masalah

Apakah terdapat perbedaan penurunan intensitas nyeri dan indeks

Lequesne pada pasien osteoartritis sendi lutut setelah penambahan

12 minggu Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat dibandingkan dengan

kontrol (pasien osteoartritis sendi lutut dengan Natrium diklofenak

2x50mg dan Ranitidin 2x150 mg dengan placebo).

3.3. Hipotesa

Terdapat perbedaan rerata penurunan intensitas nyeri dan indeks

Lequesne pada pasien osteoartritis sendi lutut dengan

penambahan 12 minggu Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat

dibandingkan dengan kontrol.

3,4. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui efektifitas penambahan Glukosamin

Lequesne pada pasien osteoartritis sendi lutut yang diberi natrium

diklofenak.

3.5. Manfaat penelitian

Dengan mengetahui penurunan intensitas nyeri dan indeks

Lequesne pada pasien osteoartritis sendi lutut yang menggunakan

Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat sehingga dapat menjadi salah

satu modalitas terapi dalam pengobatan osteoartritis sendi lutut.

3.6. Kerangka Konsepsional

OSTEOARTRITIS LUTUT KRITERIA INKLUSI

DAN EKSKLUSI

OA LUTUT GRADE 2 DAN 3 YANG MEMENUHI KRITERIA

PEMERIKSAAN VAS DAN INDEKS LEQUESNE

GLUKOSAMIN&KONDROITIN SULFAT KELOMPOK KONTROL PEMERIKSAAN VAS DAN INDEKS LEQUESNE

( DIBANDINGKAN) 3.7. BAHAN DAN CARA

3.7.1. Desain Penelitian

Penelitian dilakukan secara uji klinis acak sederhana tersamar

3.7.2. Definisi Operasional 3.7.2.1.Osteoartritis Lutut

Osteoartritis lutut ialah osteoartritits sendi lutut yang memenuhi

kriteria dari ”Criteria for classification of idiopathic OA of the knee”

dari American College of Rheumatology (ACR).

Klinis dan radiologis:

1. Nyeri sendi dan paling sedikit 1 dari3 kriteria dibawah ini:

2. Kaku sendi < 30 menit

3. Umur > 50 tahun

4. Krepitus pada gerakan sendi aktif

Diagnosis OA jika didapatkan butir 1 disertai osteofit pada

gambaran radiologik disertai kriteria 2,3 atau 4. Paling sedikit satu

kriteria 2-4 harus ditemukan.

Sensitivitas 91% dan spesifitas 86%

3.7.2.2. Intensitas Nyeri

Intensita nyeri dengan Visual Analogue Scale (VAS), dengan

membuat garis lurus sepanjang 10 cm dan berikan tanda 0 pada

ujung kiri garis dan 10 pada ujung kanan garis. Berikan penjelasan

pada titik nol menunjukkan tidak ada rasa nyeri sama sekali dan

sebaliknya pada titik 10 dan dintruksikan pada pasien untuk

membuat tanda ( I ) yang memotong rentang garis dengan skala

1-10 cm. Ukurlah dari titik 0 kearah tanda garis tersebut.

Penilaiannya: a. VAS <4 : nyeri ringan

c. VAS >7 : nyeri berat

3.7.2.3. Indeks Lequesne

Indeks Lequesne, nilai tersebut dijumlahkan dan dinyatakan

sebagai:

- Nilai 1-4 : ringan

- Nilai 5-7 : sedang

- Nilai 8-10 :berat

- Nilai >14 : ekstrim berat

3.7.2.4. Kellgreen Lawrence

Derajat osteoartritis lutut dinyatakan menurut skala derajat

Radiologis dari Kellgreen Lawrence, yaitu:

0= normal

1= kemungkinan osteofit

2= osteofit nyata dan kemungkinan penyempitan celah sendi

3= osteofit sedang dan multipel, penyempitan celah sendi

nyata, sedikit skerosis dan kemungkinan deformitas

4= osteofit besar, penyempitan celah sendi besar, sklerosis

berat dan deformitas nyata.

Pemeriksaan radiologik sendi lutut Anterior-Posterior dilakukan

dengan posisi weigt bearing (berdiri pada posisi menopang berat

badan) dan lateral dengan fleksi 45º. Bila derajat radiologik salah

satu sendi lutut lebih tinggi dari yang lain maka pasien

dimasukkan kedalam kelompok yang lebih tinggi. Pemeriksaan

dilakukan di Bagian Radiologi

3.7.2.5. Umur

Umur: dihitung saat pemeriksaan, menurut Kartu Tanda

Penduduk, apabila>6 bulan dibulatkan keatas dan apabila <6

3.7.2.6. Lama sakit

Lama sakit: dalam bulan, dihitung sejak peserta penelitian merasa

sakit di daerah lutut baik dalam keadaan istirahat maupun aktivitas

sampai diperiksa peneliti.

3.7.2.7. Berat badan

Berat badan: dalam kilogram (kg) diukur menggunakan timbangan

model ZT 120, peserta penelitian ditimbang tanpa alas kaki.

3.7.2.8. Tinggi badan

Tinggi badan: dalam centimeter (cm) diukur menggunakan

timbangan model ZT 120, peserta penelitian berdiri tegak tanpa

alas kaki.

3.7.2.9. Indeks masa tubuh

Indeks masa tubuh (IMT): dalam kg/m2 dihitung menggunakan

rumus:

Berat badan (kg)/ Tinggi Badan (m2 )

Katagori berat badan didasarkan hasil IMT dengan ketentuan dari

Centers for Disease Control and Preventions United States

Department of Health and Human Services, sebagai berikut:

1. IMT <20 kg/ m2 = BB Kurang

2. IMT >20-<25 kg/ m2 = BB Normal

3. IMT >25-<30 kg/ m2 = BB Lebih

3.7.3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2008 - Juni 2009 di

Poliklinik Reumatologi, serta Poliklinik Pria dan Wanita Bagian

Penyakit Dalam RSUP H. Adam Malik Medan dan RS Pirngadi.

3.7.4. Populasi Terjangkau

Penderita OA sendi lutut yang berobat jalan di RSUP H. Adam

Malik Medan dan RS Pirngadi.

3.7.5. Kriteria yang diikutkan dalam penelitian a. Usia diatas 18 tahun

b. Penderita OA lutut berdasarkan kriteria ARA pada tahun

2006.

c. Grade 1-3 berdasarkan klasifikasi Kellgren/Lawrence.

d. Bersedia mengikuti penelitian

3.7.6. Kriteria yang dikeluarkan dari penelitian a. Memakan dan memakai obat rematik

b. Variasi perubahan berat badan signifikan

c. Penderita penyakit serius

d. Menderita penyakit kaganasan, penyakit ginjal menahun,

hipertiroidisme Diabetes Melitus, hipertensi dan

kardiovaskuler selama periode tahun 2008-2009.

e. Mempunyai penyakit artritis lain selain osteoartritis

f. Gambaran radiografi OA lutut grade 4 tahun 2008-2009

h. Riwayat mendapat terapi injeksi kortikosteroid intra artikuler

< 12 minggu

3.7.7. Populasi dan Sampel

Perkiraan besar sampel Besar sampel dengan memakai rumus :64 2 (Z α + Z )S

n =

X1 – X2

Dimana :

Zα = nilai normal berdasarkan α = 0,05 dan Zα = 1,96 Z = nilai normal berdasarkan = 0,05 dan Z = 1,64 S = Simpangan Baku gabungan = 16

X1-X2 = 15

2 2

Jadi besar sampel dan kontrol masing-masing 15 orang 3.7.8 . Cara Penelitian

a) Penelitian ini mendapat persetujuan oleh komite etik penelitian

bidang kesehatan FK USU dan dilakukan skrining untuk kriteria

yang dimasukkan dan yang dikeluarkan, kemudian subyek

penelitian diminta untuk menandatangani persetujuan tertulis

(informed consent), setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan,

termasuk anamnesis, pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan

dan berat badan, radiografi lutut, nilai VAS, Indeks Lequesne dan

pemeriksaan laboratorium rutin yang meliputi fungsi hati, kadar

gula darah, ureum, kreatinin, darah perifer lengkap dan CRP. (1,96+1,64)(16)

(15) n =

3,6 x 16

15

Data hasil pemeriksaan dicantumkan didalam kuesioner

penelitian.

b) Pada subyek mendapat Natrium Diklofenak 50 mg dan Ranitidin

150 mg dalam dua dosis dan Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat

1500/1200 mg/hari selama 3 bulan dan kontrol tidak mendapat

Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat

c) Evaluasi pemakaian tablet menggunakan sistim pill count yaitu

pasien diberi tablet untuk 2 minggu dan evaluasinya dengan cara

menghitung tablet yang tersisa.

d) Setelah 12 minggu pemakaian tablet, dilakukan pemeriksaan

terhadap subyek dan kontrol meliputi nilai VAS, Indeks Lequesne

dan laboratorium ulang fungsi hati, kadar gula darah, ureum,

kreatinin, darah perifer lengkap dan CRP.

e) Selama penelitian dilakukan pengamatan terhadap efek samping

yang dicatat didalam kuesioner.

3.7.9. Analisa Data

Penentuan normalisasi dari distribusi data ditentukan dengan Kolmogorov - Smirnov, untuk melihat hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat digunakan uji Chi Square. Untuk melihat hubungan karakteristik penderita yang meliputi umur, indeks massa tubuh, dengan Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat digunakan uji t tidak berpasangan67

Untuk membandingkan penurunan gambaran radiografi

berdasarkan Kellgren/Lawrence, CRP, LED, VAS 1-7 dan LQ1-7

Sulfat dengan menggunakan uji t berpasangan bila data

terdistribusi normal dan uji wilcoxon bila data tidak terdistribusi

normal., dikatakan bermakna bila p <0,05. Analisa data dilakukan

dengan menggunakan perangkat lunak program SPSS versi 11,5.67

3.7.10. Kerangka Operasional

SUBJEK PENELITIAN :

Penderita OA lutut Dengan Glukosamin

HCL-Kondroitin Sulfat

- ANAMNESA

- PEMERIKSAAN FISIK

PEMERIKSAAN VAS DAN INDEKS LEQUESNE

- KRITERIA INKLUSI

- KRITERIA EKSKLUSI

PEMERIKSAAN VAS DAN INDEKS LEQUESNE

PENDERITA OA LUTUT

KONTROL :

Penderita OA lutut tanpa Glukosamin

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. Karakteristik Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2008 sampai Juni 2009

di poliklinik Reumatologi, serta Poliklinik Pria dan Wanita Bagian Penyakit

Dalam RSUP H. Adam Malik Medan dan RS Pirngadi. Ada 34 orang yang

memenuhi kriteria diikutkan dalam penelitian, dari 34 orang kemudian

dikelompokkan menjadi dua kelompok terdiri dari 17 pasien osteoartritis

sendi lutut dengan pemberian 12 minggu Glukosamin HCL-Kondroitin

Sulfat dan 17 pasien osteoartritis sendi lutut tanpa pemberian Glukosamin

HCL-Kondroitin Sulfat.

Satu orang peserta perlakuan mengundurkan diri pada hari kedua

setelah mendapat terapi. Alasan pengunduran diri adalah gejala nyeri ulu

hati dan mual – mual yang dialami sehingga tidak ingin melanjutkan

penelitian. Dan satu orang peserta kontrol mengundurkan diri setelah hari

ketiga mendapat terapi. Alasan pengunduran diri adalah nyeri ulu hati dan

gatal diseluruh badan. Pada akhir penelitian, subjek berjumlah 16 orang

dari kelompok perlakuan dan 16 orang dari kelompok kontrol. Karakteristik

Tabel 1. Data karakteristik sampel studi masing – masing kelompok Osteoartritis sendi lutut

Variabel OA lutut dengan

Glukosamin HCL-Kondroitin Sulfat

Mean ± SD

OA lutut tanpa Glukosamin HCL-Berat Badan (Kg) LED Awal (mm/jam) VAS Awal (cm)

Analogue Scale; LQ = Indeks Lequesne (signifikan p<0,05)

Pada tabel 1 diperlihatkan data dasar seluruh penderita

Osteoartritis sendi lutut yang ikut penelitian. Peserta kelompok perlakuan

dengan jenis kelamin laki 3 orang (18,75%) dan 13 orang perempuan

(81,25%). Peserta kelompok placebo dengan jenis kelamin laki 1 orang

(6,25%)dan 15 orang perempuan (93,75%).

Rentang umur subjek yang ikut dalam penelitian adalah 42-82

tahun dengan usia rerata pada kelompok OA lutut dengan glukosamin

HCL-kondroitin sulfat 64,34 ± 8,84 tahun dan pada kelompok OA lutut

tanpa glukosamin 59,44 ± 9,32 tahun, dengan uji t berpasangan tidak

dijumpai perbedaan umur yang bermakna pada masing-masing kelompok

dengan p=0,137.

Rerata indeks massa tubuh antara kelompok OA lutut dengan

glukosamin HCL-kondroitin sulfat 26,74 ± 5,52 kg/m2 dengan kelompok

OA lutut tanpa glukosamin HCL-kondroitin sulfat 28,45 ± 5,01 kg/m2 , tidak

berbeda bermakna secara statistik dengan uji t berpasangan dengan