MELALUI PERBAIKAN LINGKUNGAN MIKRO KOLON

NUR FATHONAH SADEK F251100141

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa thesis berjudul “Pemberian Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Menghambat Perkembangan Kanker Kolon pada Mencit Balb/c melalui Perbaikan Lingkungan Mikro Kolon” merupakan karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir thesis ini.

Bogor, Juli 2012

Nur Fathonah Sadek

NUR FATHONAH SADEK. Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Administra-tion Inhibit Colon Cancer Development in Balb/c Mice through Improvement of Colon Microenvironment. Under direction of ENDANG PRANGDIMURTI, FRANSISKA RUNGKAT ZAKARIA, and BAMBANG PONTJO PRIOSOER-YANTO.

Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) contains dietary fibers and phenolic compounds that have been shown to have inhibitory effect on colon cancer development. The objectives of this research were to evaluate the effects of 50% polished sorgum administration in mouse diet to observe colon cancer development of AOM-DSS induced Balb/c mice. Male BALB/c mice (n = 32) were divided into 4 groups of 8. The carbohydrate source of group K- and K+ was cornstarch, for S50 group was 50% sorghum and 50% cornstarch, and for S100 group was 100% sorghum. Single intraperitoneal injection of AOM (10 mg/kg body weight) and administration of 1% DSS in drinking water for 7 days was conducted for colon carcinogenesis of group K+, S50, and S100. The results showed that administration of sorgum (S50 and S100) could inhibit colon carcinogenesis. Group S50 and S100 had lower β-glucoronidase activity and higher expression of caspase-3. These results were supported by histopathological profile improvement of colon, liver, and kidney, and also the diet consumption of S50 and S100 that was higher than those of K+. In addition, S100 group had a higher amount of fecal pH reduction, total short chain fatty acid, and total butyrate than S50 and K+. However, sorgum administration in S50 and S100 groups did not statistically affect CD4 expression. These indicate that administration of 100% sorgum in group S100 is better to protect against colon cancer development than group S50.

NUR FATHONAH SADEK. Pemberian Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Menghambat Perkembangan Kanker Kolon pada Mencit Balb/c melalui Perbaikan Lingkungan Mikro Kolon. Dibimbing oleh ENDANG PRANGDIMURTI, FRAN-SISKA RUNGKAT ZAKARIA, dan BAMBANG PONTJO PRIOSOERYANTO.

Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan sel yang tidak normal, cepat, dan tidak terkendali yang diawali dengan terjadinya mutasi genetik. Kanker kolon merupakan kanker yang terjadi di dalam atau permukaan usus besar. Penyebab terjadinya kanker kolon lebih banyak terkait dengan pola makan yang salah. Oleh karena itu, pola diet sehat yang direkomendasikan mampu mencegah terjadinya kasus kanker kolon adalah diet rendah lemak dan kolesterol, konsumsi buah, sayur, serta serealia dengan kandungan serat yang tinggi. Sorgum merupakan salah satu jenis serealia yang tidak hanya mengandung serat pangan, namun juga sejumlah senyawa fitokimia yang mampu berperan sebagai antioksidan.

Pemanfaatan sorgum di Indonesia masih sangat kurang. Sorgum hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat di daerah Gunung Kidul ketika masa paceklik. Terkait dengan potensi sorgum, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian tepung sorgum dengan derajat sosoh 50% terhadap kemampuannya dalam menghambat perkembangan kanker kolon pada mencit Balb/c. Adapun parameter penghambatan kanker kolon tersebut dapat dilihat profil histopatologi organ hati, ginjal, dan kolon; penurunan pH feses, peningkatan jumlah dan perubahan profil asam lemak rantai pendek isi sekum, aktivitas enzim β-glucoronidase, serta keberadaan CD4 sebagai penanda permukaan sel Th dan enzim kaspase-3 pada kolon.

0,24b gram/ ekor/ hari) dan S100 (3,41 ± 0,28c gram/ ekor/ hari) dibandingkan kelompok K+ (2,51 ±0,31a gram/ ekor/ hari), serta tidak mempengaruhi penampakan fisik dan tingkah laku mencit kelompok S50 dan S100. Hal ini menunjukkan komponen tanin pada sorgum varietas Kawali (0,7%) masih dalam batas yang tidak mengganggu selera makan mencit, sehingga mampu memperbaiki kondisi distress akibat induksi karsinogen.

Secara histopatologis, pemberian sorgum juga mampu memperbaiki profil hati dan ginjal mencit, mencegah terjadinya hiperplasia sel-sel kolon, serta menunjukkan tingkat inflamasi kelompok S50 (1,50 ± 0,53b) dan S100 (1,13 ± pemberian sorgum juga mampu meningkatkan ekpresi enzim kaspase-3 (kelompok S50 : 2,80± 0,84b; S100 : 2,80± 1,10b) dibandingkan kelompok K+ (1,20± 0,45a).

Adapun penurunan pH feses, total asam lemak rantai pendek, dan total butirat secara berturut-turut pada S100 (7,46 ± 0,35a ; 18,324 µmol/g; 2,754 µmol/g) lebih tinggi dibandingkan kelompok S50 (7,70± 0,34ab ; 14,996 µmol/g; 2,608 µmol/g) dan K+ (7,97 ± 0,16b ; 7,423 µmol/g; 0,313 µmol/g). Hanya saja pemberian sorgum tidak mampu meningkatkan ekspresi CD4 secara signifikan pada kelompok S50 (2,33 ± 1,03ab) dan S100 (2,67 ± 0,82b) dibandingkan kelompok K+ (1,67± 1,63ab). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberian sorgum pada ransum kelompok S100 lebih baik dalam menghambat perkembangan kanker kolon pada mencit Balb/c yang diinduksi AOM-DSS dibandingkan pada kelompok S50. Hal ini menandakan bahwa konsumsi sorgum dengan derajat sosoh 50% sebagai 100% sumber karbohidrat sangat baik untuk dikonsumsi.

© Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2012

Hak cipta dilindungi

MELALUI PERBAIKAN LINGKUNGAN MIKRO KOLON

NUR FATHONAH SADEK F251100141

Thesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada

Program Studi Ilmu Pangan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji Luar Komisi

ikan Lingkungan Mikro Kolon

Nama : Nur Fathonah Sadek

NRP : F251100141

Disetujui, Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Endang Prangdimurti, M.Si

Ketua

Prof. Dr. Fransiska R. Zakaria, M.Sc

Anggota

Prof. drh. Bambang P. Priosoeryanto, MS, PhD, APVet.

Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pangan

Dr. Ir. Ratih Dewanti-Hariyadi, M.Sc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr.

selalu dilimpahkan sehingga karya ilmiah yang berjudul “Pemberian Sorgum (Sorghum Bicolor L. Moench) Menghambat Perkembangan Kanker Kolon pada Mencit Balb/c melalui Perbaikan Lingkungan Mikro Kolon” berhasil diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Endang Prangdimurti, M.Si sebagai ketua komisi pembimbing, Prof. Dr. Fransiska R. Zakaria, M.Sc dan Prof. drh. Bambang P. Priosoeryanto, MS, PhD, APVet. Sebagai anggota komisi pembimbing yang selalu dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan, motivasi, dan bantuan bahan penelitian sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

2. Dr. Ir. Nancy Dewi Yuliana, M.Sc selaku penguji luar komisi atas masukan yang membangun.

3. Departemen Pertanian melalui program KKP3T tahun 2009

4. Orang tua dan mertua tercinta, Ibunda Eko Pratiwiningsih, Ayahanda Sadi, Umi Emim Umimah (Almh), dan Bapak Ebo Basari Soemantri atas segala kasih sayang, dukungan, dan doa yang tulus.

5. Suami tercinta Mas Asep Safari dan adik bayi atas kasih sayang, doa, pengertian, dan dukungan tanpa henti.

6. Adik tersayang Moch. Sulthon Fathoni Sadek, keluarga besar Banyuwangi, Bogor, dan Kuningan atas doa dan dukungannya.

7. Bu Yuszda K. Salimi atas kerja sama dan suka duka selama melakukan penelitian.

8. Staf laboratorium dan administrasi, Pak Adi, Bu Sri, Mbak Vera, Pak Rojak, Pak Wahid, Pak Sobirin, Pak Taufik, Mbak Arie, Mbak Mar, Pak Wahyudin, Pak Kasnadi, Mbak Kiki, dan Mbak Selin atas bantuan selama menyelesaikan penelitian dan studi.

9. Teman-teman Ilmu Pangan angkatan 2010, Mbak Gadiz, Mbak Zahra, Nita, Mbak Yati, Pak Salim, Rangga, Mbak Komang, Mbak Fitri, Mbak Elok, Mbak Tanti, Pak Cecep, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dukungan, motivasi, serta tempat berbagi suka dan duka selama menyelesaikan studi S2.

10. Mencit-mencitku atas pengorbanannya demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Juli 2012

Halaman

DAFTAR TABEL ... xxi

DAFTAR GAMBAR ... xxii

DAFTAR LAMPIRAN ... xxiii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 4

1.3 Hipotesis... 4

1.4 Manfaat Penelitian ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Sorgum ... 5

2.1.1 Tanaman Sorgum ... 5

2.1.2 Komposisi Kimia Sorgum ... 8

2.1.3 Serat Pangan pada Sorgum ... 10

2.1.4 Komponen fitokimia sorgum ... 11

2.1.5 Pemanfaatan Sorgum ... 14

2.2 Kanker ... 15

2.3 Kanker Kolon... 18

2.4 Peranan Serat Pangan terhadap Kesehatan Kolon ... 22

2.4.1 Pembentukan Asam Lemak Rantai Pendek ... 27

2.4.2 Aktivitas Enzim β-glucoronidase ... 29

2.4.3 Aktivitas Enzim Caspase-3 ... 31

2.4.5 Keberadaan Penanda Permukaan CD4 (Sel T helper) ... 32

2.4.6 Peranan Fitokimia Sorgum terhadap Pencegahan Kanker Ko- lon ... 34 III. METODOLOGI ... 37

3.1 Waktu dan Tempat ... 37

3.2 Bahan dan Alat ... 37

3.3 Persiapan Ransum ... 38

3.4 Penanganan Mencit Balb/c ... 39

3.8 Pengukuran pH Feses ... 42 3.9 Pembuatan Preparat Histologi... 42 3.10 Pengamatan Histolopatologi Organ Hati, Ginjal, dan Kolon

melalui Pewarnaan Hemaksilin-Eosin (HE)... 43

3.11 Analisis keberadaan penanda permukaan sel Th (CD4) dan Kaspase-3 dengan pewarnaan Imunohistokimia (IHK) ...

45

3.12 Analisis Data ... 50

IV. PEMBAHASAN 51

4.1 Kondisi Mencit Percobaan ... 51 4.2 Evaluasi Histopatologi Organ Mencit dengan Pewarnaan

Hema-toksilin-Eosin (HE) ... 57

4.2.1 Histopatologi Jaringan Hati ... 58 4.2.2 Histopatologi Jaringan Ginjal ... 60 4.2.3 Histopatologi Jaringan Kolon ... 62 4.3 Nilai pH Feses dan Profil Asam Lemak Rantai Pendek (ALRP)

Isi Sekum ... 67

4.4 Aktivitas Enzim β-glucoronidase ... 73 4.5 Evaluasi Keberadaan Penanda Permukaan Sel T Helper (CD4)

dan Enzim Kaspase-3 pada Kolon dengan Pewarnaan Imunohistokimia (IHK) ...

78

4.5.1 Evaluasi Keberadaan Penanda Permukaan Sel Th (CD4) .... 79 4.5.2 Evaluasi Keberadaan Penanda Enzim Kaspase-3 ... 84 4.6 Dugaan Penghambatan Perkembangan Kanker Kolon oleh

Halaman Tabel 1 Komposisi kimia sorgum varietas kawali ... 9 Tabel 2 Komposisi fitokimia sorgum ... 12 Tabel 3 Mekanisme serat pangan dalam mencegah kanker kolon ... 23 Tabel 4 Efek imunomodulator dari berbagai jenis serat pangan ... 24 Tabel 5 Pola pembentukan asam lemak rantai pendek dari fermentasi

beberapa jenis karbohidrat oleh bakteri fekal manusia secara in vitro dan in vivo ...

28

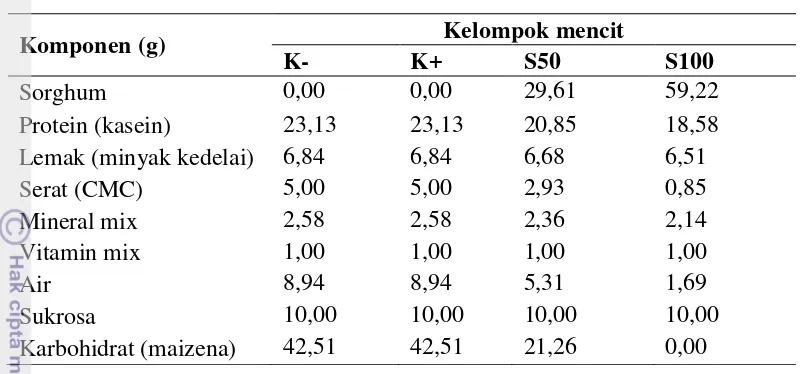

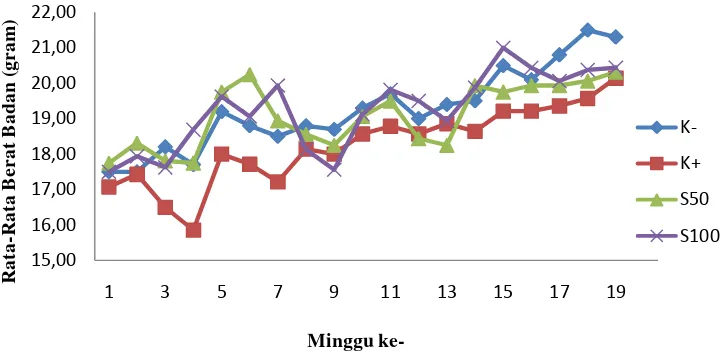

Tabel 6 Komposisi ransum standar AIN 1993 yang dimodifikasi ... 38 Tabel 7 Komposisi ransum kelompok kontrol dan perlakuan ... 39 Tabel 8 Pembagian kelompok mencit balb/c kontrol dan perlakuan ... 40 Tabel 9 Konsumsi ransum rata-rata dan selisih berat badan pada setiap

kelompok mencit selama perlakuan ... 54

Tabel 10 Berat relatif organ ... 57 Tabel 11 Pengujian penanda kolitis pada kolon mencit dengan

pewarnaan HE ... 63

Tabel 12 Hasil pengukuran pH feses kelompok mencit ... 69 Tabel 13 Hasil pengukuran asam lemak rantai pendek (ALRP) isi sekum

kelompok mencit ... 70

Halaman Gambar 1 Tanaman dan biji sorgum ... 5 Gambar 2 Struktur biji sorgum ... 7 Gambar 3 Warna biji sorgum berdasarkan lama penyosohan ... 9 Gambar 4 Struktur kimia β (1,3)(1,4) - D – glukan ... 10 Gambar 5 Skema tahapan karsinogenesis ... 16 Gambar 6 Skema karsinogenesis kanker kolon ... 19 Gambar 7 Metabolisme azoksimetana (AOM) ... 21 Gambar 8 Grafik konsumsi ransum pada setiap kelompok mencit ... 52 Gambar 9 Grafik kenaikan berat badan pada setiap kelompok mencit 53 Gambar 10 Organ mencit pada setiap kelomopok mencit ... 56 Gambar 11 Fotomikrograf jaringan hati mencit ... 60 Gambar 12 Fotomikrograf jaringan ginjal mencit ... 62 Gambar 13 Fotomikrograf jaringan kolon mencit ... 64 Gambar 14 Fotomikrograf jaringan kolon mencit kelompok B ... 65 Gambar 15 Perkiraan model penghambatan kanker oleh komponen

bioaktif sorgum ... 66

Gambar 16 Fermentasi serat pangan pada kolon manusia ... 68 Gambar 17 Reaksi scavanger dan quencher dari komponen fenolik .... 80 Gambar 18 Pengujian penanda CD4 pada kolon mencit dengan

pewarnaan IHK menggunakan antibodi anti-CD4 ... 82

Gambar 19 Fotomikrograf kolon mencit dengan histopatologi IHK menggunakan antibodi anti-Kaspase-3 ...

Halaman Lampiran 1 Komposisi mineral pada ransum mencit Balb/c ... 109 Lampiran 2 Data proksimat kasein dan sorgum sosoh 50% 109 Lampiran 3 Hasil analisa varian (Anova) konsumsi ransum mencit ... 110 Lampiran 4 Hasil analisa varian (Anova) kenaikan berat badan mencit 111 Lampiran 5 Hasil analisa (Anova) berat relatif organ mencit ... 112 Lampiran 6 Hasil analisis varian (Anova) pengujian penanda kolitis

pada mencit dengan pewarnaan HE ...

114

Lampiran 7 Hasil analisa varian (Anova) pH feses ... 115 Lampiran 8 Hasil analisis varian (Anova) aktivitas enzim β-glucoroni

dase ...

116

Lampiran 9 Hasil analisis varian (Anova) pengujian penanda CD4 pa da mencit dengan pewarnaan IHK ...

118

Lampiran 10 Hasil analisis varian (Anova) pengujian penanda Kaspase -3 pada mencit dengan pewarnaan IHK ...

NUR FATHONAH SADEK. Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Administra-tion Inhibit Colon Cancer Development in Balb/c Mice through Improvement of Colon Microenvironment. Under direction of ENDANG PRANGDIMURTI, FRANSISKA RUNGKAT ZAKARIA, and BAMBANG PONTJO PRIOSOER-YANTO.

Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) contains dietary fibers and phenolic compounds that have been shown to have inhibitory effect on colon cancer development. The objectives of this research were to evaluate the effects of 50% polished sorgum administration in mouse diet to observe colon cancer development of AOM-DSS induced Balb/c mice. Male BALB/c mice (n = 32) were divided into 4 groups of 8. The carbohydrate source of group K- and K+ was cornstarch, for S50 group was 50% sorghum and 50% cornstarch, and for S100 group was 100% sorghum. Single intraperitoneal injection of AOM (10 mg/kg body weight) and administration of 1% DSS in drinking water for 7 days was conducted for colon carcinogenesis of group K+, S50, and S100. The results showed that administration of sorgum (S50 and S100) could inhibit colon carcinogenesis. Group S50 and S100 had lower β-glucoronidase activity and higher expression of caspase-3. These results were supported by histopathological profile improvement of colon, liver, and kidney, and also the diet consumption of S50 and S100 that was higher than those of K+. In addition, S100 group had a higher amount of fecal pH reduction, total short chain fatty acid, and total butyrate than S50 and K+. However, sorgum administration in S50 and S100 groups did not statistically affect CD4 expression. These indicate that administration of 100% sorgum in group S100 is better to protect against colon cancer development than group S50.

NUR FATHONAH SADEK. Pemberian Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Menghambat Perkembangan Kanker Kolon pada Mencit Balb/c melalui Perbaikan Lingkungan Mikro Kolon. Dibimbing oleh ENDANG PRANGDIMURTI, FRAN-SISKA RUNGKAT ZAKARIA, dan BAMBANG PONTJO PRIOSOERYANTO.

Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan sel yang tidak normal, cepat, dan tidak terkendali yang diawali dengan terjadinya mutasi genetik. Kanker kolon merupakan kanker yang terjadi di dalam atau permukaan usus besar. Penyebab terjadinya kanker kolon lebih banyak terkait dengan pola makan yang salah. Oleh karena itu, pola diet sehat yang direkomendasikan mampu mencegah terjadinya kasus kanker kolon adalah diet rendah lemak dan kolesterol, konsumsi buah, sayur, serta serealia dengan kandungan serat yang tinggi. Sorgum merupakan salah satu jenis serealia yang tidak hanya mengandung serat pangan, namun juga sejumlah senyawa fitokimia yang mampu berperan sebagai antioksidan.

Pemanfaatan sorgum di Indonesia masih sangat kurang. Sorgum hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat di daerah Gunung Kidul ketika masa paceklik. Terkait dengan potensi sorgum, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian tepung sorgum dengan derajat sosoh 50% terhadap kemampuannya dalam menghambat perkembangan kanker kolon pada mencit Balb/c. Adapun parameter penghambatan kanker kolon tersebut dapat dilihat profil histopatologi organ hati, ginjal, dan kolon; penurunan pH feses, peningkatan jumlah dan perubahan profil asam lemak rantai pendek isi sekum, aktivitas enzim β-glucoronidase, serta keberadaan CD4 sebagai penanda permukaan sel Th dan enzim kaspase-3 pada kolon.

0,24b gram/ ekor/ hari) dan S100 (3,41 ± 0,28c gram/ ekor/ hari) dibandingkan kelompok K+ (2,51 ±0,31a gram/ ekor/ hari), serta tidak mempengaruhi penampakan fisik dan tingkah laku mencit kelompok S50 dan S100. Hal ini menunjukkan komponen tanin pada sorgum varietas Kawali (0,7%) masih dalam batas yang tidak mengganggu selera makan mencit, sehingga mampu memperbaiki kondisi distress akibat induksi karsinogen.

Secara histopatologis, pemberian sorgum juga mampu memperbaiki profil hati dan ginjal mencit, mencegah terjadinya hiperplasia sel-sel kolon, serta menunjukkan tingkat inflamasi kelompok S50 (1,50 ± 0,53b) dan S100 (1,13 ± pemberian sorgum juga mampu meningkatkan ekpresi enzim kaspase-3 (kelompok S50 : 2,80± 0,84b; S100 : 2,80± 1,10b) dibandingkan kelompok K+ (1,20± 0,45a).

Adapun penurunan pH feses, total asam lemak rantai pendek, dan total butirat secara berturut-turut pada S100 (7,46 ± 0,35a ; 18,324 µmol/g; 2,754 µmol/g) lebih tinggi dibandingkan kelompok S50 (7,70± 0,34ab ; 14,996 µmol/g; 2,608 µmol/g) dan K+ (7,97 ± 0,16b ; 7,423 µmol/g; 0,313 µmol/g). Hanya saja pemberian sorgum tidak mampu meningkatkan ekspresi CD4 secara signifikan pada kelompok S50 (2,33 ± 1,03ab) dan S100 (2,67 ± 0,82b) dibandingkan kelompok K+ (1,67± 1,63ab). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberian sorgum pada ransum kelompok S100 lebih baik dalam menghambat perkembangan kanker kolon pada mencit Balb/c yang diinduksi AOM-DSS dibandingkan pada kelompok S50. Hal ini menandakan bahwa konsumsi sorgum dengan derajat sosoh 50% sebagai 100% sumber karbohidrat sangat baik untuk dikonsumsi.

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kanker kolon merupakan kanker yang terjadi di dalam atau permukaan usus besar. Dari semua kasus kanker, penyakit ini menempati urutan ketiga yang sering didiagnosa pada pria dan urutan kedua pada wanita. Pada tahun 2008 terdapat lebih dari 1 juta insiden kanker kolon dengan tingkat mortalitas lebih dari 50% (Jemal et al. 2011). Di Indonesia, data dari Rumah Sakit Darmais Jakarta menunjukkan terdapat sekitar 600 kejadian kanker kolon pada kurun waktu 1994-2006 (Kastomo 2007). Prevalensi kejadian ini diperkirakan meningkat seiring perubahan pola makan tradisional menjadi pola makan modern yang siap saji.

Faktor diet telah lama diketahui memegang peran penting dalam pencegahan kanker kolon (Willet 2000). WCRF/AICR (1997) merekomendasikan pola diet sehat yang mampu mencegah terjadinya kasus kanker kolon adalah diet rendah lemak dan kolesterol, konsumsi buah, sayur, serta serealia dengan kandungan serat yang tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh serat pangan (Kim 2000) dan pati resisten (Leu et al. 2007) terhadap pencegahan kanker kolon. Konsumsi serat ternyata berkorelasi negatif terhadap peluang terjadinya kanker kolon dan rektum (Cassidy et al. 1994).

Serat pangan, terutama serat pangan yang larut, dan pati resisten memiliki mekanisme yang serupa dalam pencegahan kanker kolon (Perrin et al. 2001). Keduanya mampu meningkatkan volume feses, menurunkan waktu transit feses, menurunkan pH pada lumen kolon, meningkatkan jumlah bakteri baik dalam kolon, dan mengurangi metabolisme asam empedu primer menjadi asam empedu sekunder yang merupakan salah satu promotor terjadinya kanker kolon. Serat pangan difermentasi oleh mikroflora kolon dan menghasilkan asam-asam lemak rantai pendek (asam butirat, asam propionat, dan asam asetat) serta gas-gas (CO2,

CH4, dan H2) (Leu et al. 2007 ). Asam butirat, diketahui memiliki efek fisiologis

Asam lemak rantai pendek yang dihasilkan dari fermentasi serat pangan akan mengasamkan lingkungan usus, sehingga akan mempengaruhi aktivitas enzim-enzim yang dihasilkan bakteri. β-glucoronidase merupakan salah satu enzim yang diproduksi oleh bakteria kolon, terutama oleh Eschericia coli dan Clostridium perfringens. Jenab dan Lilian (1996) menyatakan bahwa aktivitas β -glucoronidase memiliki peranan penting dalam perkembangan kanker kolon. Aktivitas enzim ini diketahui lebih tinggi pada penderita kanker dibandingkan individu sehat (Fujisawa dan Mori 1997). β-glucoronidase menghidrolisis konjugat metilazoksimetanol-glukoronida, yang merupakan produk konjugasi hasil detoksifikasi oleh hati dan bersifat non karsinogen, dan melepaskan karsinogen bebas berupa metilazoksimetanol bebas (Takada et al. 1982). Metilazoksimetanol bebas tersebut akan terkonsentrasi pada mukosa kolon yang selanjutnya dapat memicu perkembangan kanker. Adapun kadar enzim ini dilaporkan meningkat seiring meningkatnya konsumsi protein dan lemak hewani, serta menurun seiring meningkatnya konsumsi serat pangan (Shiau dan Chang 1983).

Watzl et al. (2005) juga menyatakan bahwa serat pangan mampu meningkatkan sistem imun, yang mekanismenya lebih disebabkan oleh adanya produksi asam butirat. Asam butirat diketahui mempunyai efek anti-inflamatori (Cheung et al. 2002), apoptosis, dan aktivitas anti-proliferatif pada sel-sel kanker (Andoh dan Fujiyama 2004; Lupton 2004). Asam butirat dapat meningkatkan aktivitas enzim kaspase-3, yang merupakan salah satu jenis kaspase efektor yang berperan dalam aktivasi proteolitik selama apoptosis (Foitzik et al. 2009) dan menginduksi terjadinya perubahan karakteristik morfologis sel yang mengalami apoptosis (Shi 2002).

lebih banyak lagi mengekspresikan molekul MHC kelas I, sehingga akan lebih mengoptimalkan sitotoksisitas dari sel T-sitotoksik (CD8) (Delves dan Roitt 2000a). Adapun pemberian 5% pektin pada tikus percobaan mampu meningkatkan proporsi sel Th pada mesenteric lymph nodes (Lim et al. 1997).

Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) termasuk golongan serealia yang berpotensi sebagai sumber serat pangan. Biji sorgum dilaporkan mengandung serat total sekitar 7,6 – 9,2% (Laroche dan Michaud 2006). Sebagian serat pangan pada sorgum berupa serat pangan tidak larut, terutama selulosa, yakni sebesar 6,5 - 7,9%. Selain itu, sorgum juga mengandung serat pangan larut berupa β-glukan sebesar 1,1 - 2,3% (Smith dan Richard 2000). Adapun β-glukan diketahui mampu mencegah terjadinya penyakit degeneratif, termasuk kanker kolon (Laroche dan Michaud 2006). Selain memiliki kandungan β-glukan, sorgum juga mengandung berbagai komponen bioaktif, seperti senyawa fenolik, sterol, dan polistanol yang dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan, termasuk kemampuan antikanker kolon (Dykes dan Rooney 2007). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Awika et al. (2009) yang menunjukkan adanya korelasi aktivitas antioksidan dan antiproliferasi sel kanker kolon HT-29 oleh ekstrak sorgum yang mengandung tanin.

enzim kaspase-3 pada mencit Balb/c yang diinduksi AOM (azoxymethane) dan DSS (dextran sodium sulphate).

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Mempelajari pengaruh pemberian sorgum terhadap aktivitas enzim β -glucoronidase pada mencit Balb/c.

b. Mempelajari pengaruh pemberian sorgum terhadap profil asam lemak rantai pendek pada isi sekum mencit Balb/c.

c. Mempelajari pengaruh pemberian sorgum terhadap profil histopatologi organ kolon, hati, dan ginjal mencit Balb/c.

d. Mempelajari pengaruh pemberian sorgum terhadap adanya penanda permukaan CD4 dan enzim kaspase-3 pada dinding kolon mencit Balb/c.

1.3 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

a. Tepung sorgum mampu menurunkan pH kolon melalui produksi asam-asam lemak rantai pendek yang akan menurunkan aktivitas enzim β-glucoronidase. b. Tepung sorgum mampu memperbaiki profil histopatologi organ kolon, hati,

dan ginjal mencit Balb/c yang diinduksi kanker kolon

c. Tepung sorgum mampu memberikan efek anti-inflamatori serta efek antiproliferatif dan apoptosis terhadap sel-sel kanker.

d. Tepung sorgum mampu meningkatkan sistem imun pada saluran pencernaan, melalui peningkatan jumlah sel limfosit T helper dan enzim kaspase-3.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai: a. Kemampuan sorgum dalam mencegah perkembangan kanker kolon secara in

vivo menggunakan mencit Balb/c.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) 2.1.1 Tanaman Sorgum

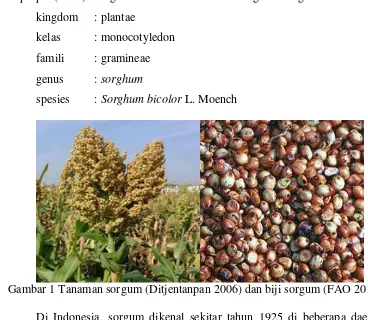

Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) merupakan salah satu jenis serealia lokal yang berasal dari Afrika (Dicko et al. 2006). Biji sorgum berbentuk bulat pipih dengan ribuan biji yang memiliki berat 25-55 gram. Tanaman ini memiliki panjang daun 0,3-1,6 meter, lebar daun 1-13 meter, tinggi 0-6 meter, dan umur tanam 4-5 bulan (Dicko et al. 2006). Biji sorgum berbentuk butiran dengan ukuran 4,0 x 2,5 x 3,5 mm3. Berdasarkan bentuk dan ukuran bijinya, sorgum dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu biji berukuran besar (24-35 mg), sedang (12-24 mg), dan kecil (8-10 mg). Tanaman dan biji sorgum dapat dilihat pada Gambar 1. Mudjisihono dan Suprapto (1987) mengklasifikasikan taksonomi sorgum sebagai berikut:

kingdom : plantae

kelas : monocotyledon famili : gramineae genus : sorghum

spesies : Sorghum bicolor L. Moench

Gambar 1 Tanaman sorgum (Ditjentanpan 2006) dan biji sorgum (FAO 2011)

Sorgum di dunia dikenal dengan nama great millet atau guinea corn (Afrika Barat), dura (Sudan), kaoliang (Cina), morokhosi (Jepang), milo atau milo-maizena (Amerika Serikat), jowar (India), serta kafferkoren, soedrangas, suikergierst, atau suiker-sorghum di Belanda (Dicko et al. 2006).

Areal penanaman sorgum di dunia berdasarkan data statistik FAO (2005) sebesar 80% berada di daerah Afrika, Asia, dan Amerika, seperti Nigeria, Sudan, Amerika, Argentina, Meksiko, India, Cina, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia, daerah penghasil sorgum berdasarkan data dari Direktorat Jendral Tanaman Pangan (2006) adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di Jawa Barat sorgum banyak dibudidayakan di daerah Sukabumi, Indramayu, Garut, Cirebon, dan Ciamis. Di Jawa Tengah budidaya sorgum dilakukan di Brebes, Demak, dan Wonogiri, sedangkan di DI Yogyakarta banyak terdapat di Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Daerah pembudidayaan sorgum di Jawa Timur berada di Pacitan, Lamongan, dan Sampang, sedangkan di NTT berada di Kupang, Ende, Manggarai, Flores Timur, Sumba, dan Alor.

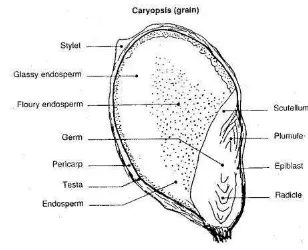

Biji sorgum memiliki tiga bagian utama, yaitu lapisan luar (outer layer) yang terdiri atas perikarp dan testa, endosperma (storage tissue), dan germ (embryo). Bagian lapisan luar merupakan 7,3 - 9,3% dari berat biji. Perikarp terdiri atas tiga lapisan, yaitu epikarp, mesokarp, dan endokarp. Epikarp adalah bagian terluar yang tersusun atas dua atau tiga lapisan memanjang, ada yang mengandung pigmen. Mesokarp merupakan lapisan tengah dan cukup tebal, berbentuk poligonal, serta mengandung sedikit granula pati. Endokarp tersusun atas sel yang menyilang yang dan berbentuk tabung. Di bawah lapisan perikarp terdapat kulit biji atau testa. Testa adalah jaringan tipis antara perikarp dan endosperma (Lorenz dan Karel 1991).

endosperma mengandung banyak mineral, vitamin arut air, enzim autolitik, minyak, protein, serta asam fitat. Sebaliknya pada bagian endosperma luar, tengah, dan dalam banyak terdapat pati dan protein. Komponen utama pada biji sorgum adalah pati yang tersimpan dalam bentuk granula yang terdapat pada bagian endosperma. Pada bagian endosperma dan perikarp terdapat terdapat pula arabinosilan, β-glukan, vitamin, dan mineral (Waniska 2000 dan Shiringani 2005).

Bagian germ merupakan 1,8 - 12,1% dari berat biji yang terdiri atas bagian embryonic axis dan scutellum. Menurut Shiringani (2005) sebagian besar bagian ini merupakan minyak, protein, enzim, dan mineral. Bagian lembaga juga mengandung asam lemak tidak jenuh, seperti asam linoleat, dan non starch polysacharida (Dicko et al. 2006). Adapun struktur biji sorgum dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Struktur biji tanaman sorgum (Dicko et al. 2005)

menunjukkan sifat fisik dan karakteristik kimia yang berbeda pada bijinya, yang mana sifat fisik dari biji sorgum akan ditentukan dari warna kulit luarnya (Nyachoti et al. 1997).

Warna perikarp sering dikaitkan dengan kandungan tanin. Osuntogun (1989) mengelompokkan sorgum ke dalam empat golongan berdasarkan kandungan taninnya. Golongan pertama adalah sorgum putih dengan kandungan tanin 0,25 - 0,46%, sorgum kuning dengan kandungan tanin 0,25 - 0,30%, sorgum krem dengan kandungan tanin 0,26 - 0,67%, dan sorgum merah dengan kandungan tanin 0,45 - 2,92%.

Nyachoti et al. (1997) juga mengelompokkan sorgum berdasarkan tipe genetik yang berkaitan dengan warna sorgum. Sorgum tipe I merupakan sorgum yang tidak memiliki warna atau tanin pada bagian testa, yang mana kandungan taninnya kurang dari 0,25%. Sorgum tipe II merupakan sorgum yang memiliki warna pada testa dengan gen resesif (ss-) dangen B1-B2, serta memiliki kandungan tanin sebesar 0,5 - 1,5%. Sorgum tipe III merupakan sorgum yang memiliki warna pada perikarp dengan gen yang dominan (S_) dan gen B1-B2, serta memiliki kandungan tanin sebesar 0,5 – 6%. Sorgum tipe III yang memiliki kandungan tanin yang tinggi akan berwarna lebih gelap dibandingkan sorgum tipe I dan II.

Sorgum tinggi tanin adalah sorgum yang memiliki kandungan tanin sebesar 10,0 - 68,0 mg/g berat bahan, sedangkan sorgum rendah tanin hanya memiliki kandungan tanin sebesar 0,5 - 3,8 mg/g berat bahan (Awika dan Rooney 2004). Rooney (2005) menyatakan bahwa sorgum dengan kandungan tanin di bawah 0,6% baik untuk digunakan sebagai produk pangan. Kandungan tanin hingga 10% pada bahan pangan belum menimbulkan adanya masalah kesehatan, walaupun sudah mengurangi penyerapan nutrisi. Adanya tanin dalam bahan pangan sebesar 5 – 30 % diketahui akan menimbulkan masalah dalam efisiensi penyerapan nutrisi (Osuntogun 1989).

2.1.2 Komposisi Kimia Sorgum

Kandungan pati tersebut bervariasi antara 68 – 73%. Pati biji sorgum beras (non-waxy sorghum) mengandung 25% amilosa dan 75% amilopektin, sedangkan pada biji sorgum ketan (waxy sorghum) kandungan patinya sebagian besar merupakan amilopektin dan 1-2% sisanya adalah amilosa (Suprapto dan Mudjisihono 1987).

Kandungan lemak pada biji sorgum berkisar antara 2,1 - 4,3%, namun rata-rata 3,6%. Distribusi lemak meliputi asam linoleat 49%, asam oleat 31%, asam palmitat 14%, asam linolenat 2,7%, dan asam stearat 2,1%. Lemak terdapat pada bagian lembaga, perikarp, dan aleuron yang jumlahnya sebesar 3 - 5%. Bagian lembaga mengandung lebih dari 79% lemak dari biji sorgum (Rooney et al. 1992).

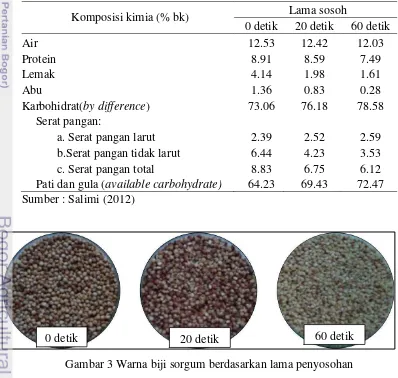

Tabel 1 Variasi komposisi kimia sorgum varietas kawali pada lama sosoh yang berbeda

Komposisi kimia (% bk) Lama sosoh

0 detik 20 detik 60 detik

Air 12.53 12.42 12.03

Protein 8.91 8.59 7.49

Lemak 4.14 1.98 1.61

Abu 1.36 0.83 0.28

Karbohidrat(by difference) 73.06 76.18 78.58

Serat pangan:

a. Serat pangan larut 2.39 2.52 2.59

b.Serat pangan tidak larut 6.44 4.23 3.53

c. Serat pangan total 8.83 6.75 6.12

Pati dan gula (available carbohydrate) 64.23 69.43 72.47 Sumber : Salimi (2012)

Gambar 3 Warna biji sorgum berdasarkan lama penyosohan

Protein dalam biji sorgum sama seperti protein serealia lainnya, yang terdiri atas albumin, globulin, prolamin, dan glutein. Protein biji sorgum dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu protein dalam lembaga dan protein dalam endosperma. Kandungan protein lembaga (18,9% bk) lebih tinggi dibandingkan kandungan protein dalam endosperma (12,3% bk). Kandungan protein sorgum pada berbagai varietas di Indonesia berkisar 6 – 10%. Asam amino yang terkandung dalam sorgum antara lain alanin, asam aspartat, glutamat, leusin, isoleusin, fenilalanin, tirosin, dan valin (Suprapto dan Mudjisihono 1987).

Penelitian ini menggunakan sorgum varietas Kawali. Varietas ini banyak dibudidayakan di daerah sentral sorgum, seperti Jawa dan Lombok. Adapun komposisi kimia sorgum varietas kawali dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan data dari tabel terlihat bahwa semakin lama waktu penyosohan akan semakin menurunkan kandungan nutrisi yang terdapat dalam sorgum (Salimi 2012).

2.1.3 Serat Pangan pada Sorgum

Biji sorgum memiliki kandungan serat total sekitar 7,6-9,2%. Campuran polisakarida seperti pentosan sebesar 2,6-5,2% dari bobot biji kering terdapat dalam perikarp dan lembaga. Lapisan luar sorgum juga kaya akan selulosa, hemiselulosa, dan β-glukan (Waniska 2000).

Gambar 4 Struktur kimia β (1,γ)(1,4)-D-glukan (Laroche & Michaud 2006)

dengan komponen dinding sel, seperti selulosa dan lignin, menyebabkan β -(1,3)(1,4) glukan sangat larut air, sehingga dikelompokkan sebagai serat pangan larut air (soluble dietary fibre) (Laroche dan Michaud 2006). Adapun Gambar struktur kimia β-glukan dapat dilihat pada Gambar 4. Keberadaan β -glukan pada sorgum sebagian besar berada di bagian dinding sel endosperma dan sub aleuron (Laroche dan Michaud 2006). Menurut Tosh et al. (2004), β -glukan yang diisolasi dari sorgum memiliki berat molekul 3,6 x 104 g/mol.

β-glukan merupakan komponen karbohidrat polisakarida non pati (non starch polisaccaride, NSP), yang memiliki peranan dalam pencegahan penyakit degeneratif, seperti diabetes dan kanker. β-glukan dapat berperan sebagai prebiotik yang mampu melindungi tubuh dari resiko kanker kolon. β -glukan difermentasi menghasilkan metabolit yang bersifat protektif. Asam lemak rantai pendek, terutama asam butirat, sebagai hasil fermentasi dapat menstimulasi apoptosis pada alur sel kanker kolon (Gibson dan Roberfroid 1995).

2.1.4 Komponen Fitokimia Sorgum

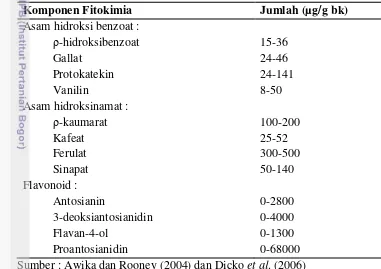

Sorgum mengandung komponen fitokimia yang menguntungkan bagi kesehatan, seperti tanin, komponen fenolik, antosianin, fitosterol, dan polikosanol (Awika dan Rooney 2004). Komposisi fitokimia sorgum terbagi atas dua golongan yaitu asam fenolik dan flavanoid yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Asam fenolik terdapat dalam bentuk bebas dan terikat pada lapisan luar biji perikarp, testa, dan aleuron. Asam fenolik terdiri atas dua golongan, yaitu hidroksibenzoat atau turunan sam benzoat dan hidroksinamat atau turunan asam sinamat. Asam fenolik yang paling banyak terdapat pada sorgum adalah jenis hidroksinamat seperi asam ferulat dan asam p-kaumarat (Dykes et al. 2005).

hidroksil pada cincin aromatis, serta keberadaan elektron tidak berpasangan pada senyawa intermediet fenolik yang yang terlibat delokalisasi elektron (Lugasi et al. 2003). Asam fenolik yang terikat umumnya membentuk sulfat konjugat atau berikatan membentuk ikatan disulfida dengan sulfat dan glukoronat seperti asam ferulat berikatan dengan arabinosilan. Asam ferulat tersebut dapat dihidrolisis menjadi asam ferulat bebas di dalam tubuh sehingga memiliki kapasitas antioksidan. Proses hidrolisis atau perubahan sulfat konjugat tersebut dikatalisis oleh aktivitas enzim fenolsulfotransferase (Manach et al. 2005).

Tabel 2 Komposisi fitokimia sorgum

Komponen Fitokimia Jumlah (µg/g bk)

Asam hidroksi benzoat :

ρ-hidroksibenzoat 15-36

Gallat 24-46

Protokatekin 24-141

Vanilin 8-50

Asam hidroksinamat :

ρ-kaumarat 100-200

Kafeat 25-52

Ferulat 300-500

Sinapat 50-140

Flavonoid :

Antosianin 0-2800

3-deoksiantosianidin 0-4000

Flavan-4-ol 0-1300

Proantosianidin 0-68000

Sumber : Awika dan Rooney (2004) dan Dicko et al. (2006)

Sorgum mengandung tanin kondensat polimer flavan-3-ol dengan berat molekul 500 dalton atau lebih. Keberadaan tanin dilaporkan dapat menghambat kandungan nutrisi. Tanin merupakan senyawa senyawa fenolik yang larut dalam air. Menurut Von Elbe dan Schwartz (1996), tanin memiliki kemampuan berikatan dengan protein, serta polimer lainnya seperti polisakarida. Tanin merupakan polimer dari flavonoid. Sebagian besar serealia mengandung tanin yang terkondensasi yang bentuk dasarnya berada dalam bentuk katekin (condensed tanin).

Keberadaan tanin dalam biji sorgum telah lama diketahui dapat mengganggu fungsi asam-asam amino dan protein. Senyawa polifenol dan dan hasil oksidasinya diketahui dapat bereaksi dengan protein. Hasil reaksi ini akan menghasilkan (1) ikatan hidrogen antara gugus OH pada tanin dengan gugus reseptornya, misalnya NH, SH, dan OH pada protein; (2) ikatan ion antara gugus anion pada tanin dengan gugus kation pada protein; (3) ikatan cabang kovalen antara kuinon dan bermacam-macam gugus reaktif pada protein (Suprapto dan Mudjisihono 1987).

Di sisi lain, tanin merupakan salah satu fitokimia pada sorgum yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi manusia. Tanin sorgum dapat berperan sebagai antioksidan, bahkan beberapa dedak sorgum memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan aktivitas antioksidan pada buah blueberry, plum, dan strawberry (Awika et al. 2004). Berdasarkan penelitian Awika et al. (2004) diketahui bahwa sorgum coklat paling berpotensi sebagai sumber antioksidan dibandingkan sorgum hitam, sorgum sumac, dan sorgum putih.

2.1.5 Pemanfaatan Sorgum

Sorgum merupakan serealia yang dapat tumbuh di berbagai keadaan lingkungan. Sorgum memiliki daya adaptasi yang luas, tahan terhadap kekeringan, memiliki produktivitas yang tinggi, serta lebih tahan hama dan penyakit bila dibandingkan dengan tanaman lain. Hal ini tentu saja menjadi keunggulan sorgum, yang menjadikannya sangat potensial untuk dikembangkan dan dibudidayakan, terutama di daerah-daerah kering di Indonesia. Selain mudah dibudidayakan, sorgum juga mempunyai banyak manfaat, seperti digunakan sebagai pakan ternak, bahan baku industri makanan dan minuman, bahan baku untuk media jamur merang, industri alkohol, bahan baku etanol, dan sebagainya (Ditjentanpan 2006).

Tidak seperti di Afrika, India, China, dan Amerika, pemanfaatan biji sorgum di Indonesia sebagai bahan pangan masih sangatlah terbatas. Di luar negeri, sorgum umumnya telah dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bubur, yang merupakan campuran sorgum, pear millet, maizena, dan serealia lainnya. Bubur tersebut dikenal dengan nama ugali di Kenya, Uganda, dan Tansania. Di Nigeria dan Ghana, bubur tersebut difermentasi menjadi produk yang disebut dengan ogi. Afrika Utara juga mengenal couscous yang merupakan bentuk granula hasil olahan pemansan pati sorgum. Selain itu, sorgum telah dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan mie di China, serta tortilla di Amerika (Leder 2004).

dengan mutu organoleptik yang disukai, memiliki serat pangan tinggi, serta sebagai sumber Fe yang tepat untuk dikonsumsi remaja putri.

2.2 Kanker

Kanker merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena pertumbuhan sel yang tidak normal dan berlangsung secara cepat. Jaringan kanker atau neoplasma merupakan massa jaringan abnormal akibat pertumbuhan sel secara otonom, tidak terkendali, tidak terkoordinasi, tidak mengikuti pola pertumbuhan normal, dan berproliferasi (Priosoeryanto 1994). Proliferasi sel yang sangat cepat akan menimbulkan terbentuknya benjolan pada organ yang disebut sebagai tumor. Tumor yang terbentuk akan menyebabkan gangguan dan bersifat patologis. Berdasarkan sifatnya, tumor dikelompokkan menjadi tumor benigna dan tumor malignan. Tumor benigna adalah tumor yang tidak dapat berkembang menjadi kanker, sedangkan tumor malignan adalah tumor yang dapat berkembang menjadi kanker dan dapat menyebar ke organ di sekitarnya (Cotran et al. 1994).

Pertumbuhan sel yang tidak normal tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen genetik. Satu sel yang termutasi akan menghasilkan displasia, dimana jaringan (organ) akan tampak berbeda dengan keadaan awalnya. Mutasi genetik penyebab kanker dapat muncul karena faktor eksternal dan internal. Sekitar 85% kejadian kanker disebabkan karena faktor eksternal melalui pola makan yang salah, polusi udara, radiasi, serta bahan-bahan kimia asing yang masuk ke dalam tubuh. Sisanya, kejadian kanker akibat faktor internal, yang diperkirakan sebanyak 15%, terjadi akibat kesalahan replikasi pada saat sel-sel rusak digantikan oleh sel-sel baru, atau kesalahan genetika yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya (Zakaria 2001).

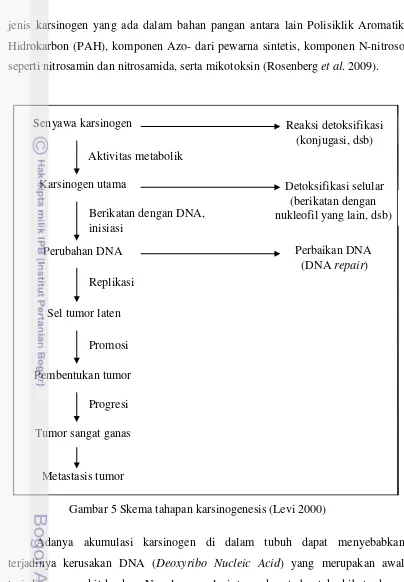

jenis karsinogen yang ada dalam bahan pangan antara lain Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH), komponen Azo- dari pewarna sintetis, komponen N-nitroso seperti nitrosamin dan nitrosamida, serta mikotoksin (Rosenberg et al. 2009).

Adanya akumulasi karsinogen di dalam tubuh dapat menyebabkan terjadinya kerusakan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) yang merupakan awal terjadinya penyakit kanker. Neoplasma selanjutnya akan terbentuk akibat adanya gangguan pertumbuhan dengan karakteristik sel yang berlebihan, abnormal, dan berproliferasi secara tidak terkontrol dari jaringan yang mengalami transformasi pada satu atau lebih tempat utama dalam tubuh inang. Kejadian tersebut seringkali

Senyawa karsinogen

Karsinogen utama

Perubahan DNA

Sel tumor laten

Pembentukan tumor

Tumor sangat ganas

Metastasis tumor

Reaksi detoksifikasi

Detoksifikasi selular

Perbaikan DNA Aktivitas metabolik

Berikatan dengan DNA, inisiasi

Replikasi

Promosi

Progresi

Gambar 5 Skema tahapan karsinogenesis (Levi 2000)

(konjugasi, dsb)

(berikatan dengan nukleofil yang lain, dsb)

disertai dengan metastasis atau penyebaran pada bagian lain tubuh inang (Priosoeryanto et al. 1994).

Perubahan sel normal menjadi sel kanker terjadi melalui beberapa tahapan karsinogenesis, yaitu inisiasi, promosi, progresi, dan metastasis. Tahapan karsinogenesis dari suatu sel dapat dilihat pada Gambar 5. Tahapan ini dimulai ketika terjadi perubahan gen dalam kromosom, dimana gen target adalah proto-onkogen dan gen penekan tumor (Levi 2000). Proto-proto-onkogen adalah gen yang merangsang pembelahan sel, sedangkan gen penekan tumor adalah gen yang menghalangi pembelahan sel. Adanya mutagen menyebabkan proto-onkogen berubah menjadi onkogen. Onkogen adalah proto-onkogen yang tumbuh secara tidak terkendali. Keadaan dimana kurangnya gen penekan tumor dan tingginya aktivitas proto-onkogen seringkali menyebabkan terjadinya kanker (Hill dan Petruci 2002).

Tahapan inisiasi merupakan tahap dimana senyawa pemicu kanker yang masuk ke dalam tubuh akan berikatan dengan DNA dan menyebabkan terjadinya mutasi. Tahapan inisiasi merupakan proses yang berlangsung cepat dan reversibel. Sel yang terpapar karsinogen (inisiator) akan menjadi sel yang terinisiasi, yang selanjutnya akan mengalami mutasi yang menghasilkan perubahan ekspresi gen (Cotran et al. 1994).

Perubahan mutasi gen terjadi karena ekspresi protein berubah akibat perubahan urutan DNA sel yang mengalami transformasi. Akibatnya terjadi pertumbuhan sel yang tidak normal, tidak terkoordinasi, tidak terkendali, dan pembelahan terjadi secara otonom. Tahapan ini bersifat reversibel dan disebut dengan promosi (Cotran et al. 1994). Tahapan selanjutnya adalah progresi, dimana tumor jinak tumbuh menjadi tumor yang sangat ganas, serta mengalami perubahan genetik yang irreversibel (Levi 2000).

berkaitan dengan proses infiltrasi pada membran basalis yang terdiri atas jaringan kolagen dan nonkolagen (Soejono et al. 2005).

Metastasis merupakan mekanisme multitingkatan, yang dimulai dengan pelepasan sel tumor dari tumor primer, penetrasi ke jaringan sekitar, invasi ke pembuluh darah limfatik dan pembuluh darah, hingga akhirnya menuju suatu organ dimana tumor sekunder akan tumbuh. Pada tahapan ini, terjadi peredaran metastase (koloni sel kanker) ke berbagai bagian tubuh. Metastase mengkoloni jaringan baru, meningkatkan jumlah, dan ukurannya (sel yang bermigrasi akan tetap mempertahankan sifat jaringan dimana dia diproduksi). Terjadinya metastasis yang semakin meluas akan menyebabkan penyakit tumor yang semakin sulit diobati dan menjadi buruk atau tidak dapat disembuhkan (Soejono et al. 2005).

2.3Kanker Kolon

Kanker kolon merupakan kanker yang terjadi di dalam atau permukaan usus besar. Kebanyakan kanker kolon berawal dari sel yang tidak ganas yang disebut adenoma yang dalam stadium awal membentuk polip (sel yang tumbuh sangat cepat). Pada stadium ini, polip dapat diangkat dengan mudah. Adenoma seringkali tidak menunjukkan gejala tertentu, sehingga tidak terdeteksi dalam waktu relatif lama. Pada kondisi tertentu, adenoma tersebut dapat berpotensi menjadi kanker yang dapat terjadi pada semua bagian kolon (Gryfe et al. 1997).

Kanker kolon berkembang dari rangkaian perubahan histologi yang nyata dari adenoma menjadi karsinoma. Penelitian terakhir menjelaskan model multitahap kanker kolon melalui jalur-jalur yang saling berkaitan, yang melibatkan banyak mutasi gen. Gen-gen yang mengalami mutasi pada berbagai tahap dari perkembangan kanker kolon meliputi gen suppresor tumor, proto -onkogen, gen perbaikan DNA, gen faktor pertumbuhan dan reseptornya, gen checkpoint siklus sel, serta gen yang berhubungan dengan apoptosis (Suzuki et al. 2006).

selanjutnya akan mencapai tahap metastasis. Selama terjadi akumulasi perubahan genetik, sinyal kompleks terjadi pada jalur aktivasi dan inaktivasi sel. Beberapa jalur sinyal menuju apopotosis yang kemudian hilang dari sel normal, sedangkan beberapa diantaranya lolos dari proses seleksi dan bertahan diantara sel normal sehingga terhindar dari apoptosis. Setelah terjadi ekspansi klonal, sel tunggal yang mengalami modifikasi genetik berkembang menjadi sel tumor (Hamilton et al. 2000).

Adapun tahapan karsinogenesis kanker kolon dapat dilihat pada Gambar 6. Perkembangan kanker kolon dimulai dengan perubahan pada gen APC (Adenopoliposis Coli). Gen ini menyandikan suatu protein yang berfungsi sebagai penekan tumor untuk mengatur pembelahan sel-sel epitel usus. Mutasi pada gen APC menyebabkan kerusakan genetik yang menyebabkan aktivasi onkogen K-ras dan hilangnya gen penekan tumor DCC dan p53, yang mengakibatkan pembelahan sel yang tidak terkontrol (Powell et al. 1993).

Gambar 6 Skema karsinogenesis kanker kolon (Powell et al. 1993)

jumlah heme pada daging merah lebih banyak dibandingkan pada unggas dan ikan.

Heme meghancurkan mukosa kolon dan mestimulasi proliferasi epitelial pada hewan percobaan. Konsumsi daging merah diketahui meningkatkan konsentrasi senyawa-senyawa N-nitroso pada fekal dan mengakibatkan DNA adducts pada kolonosit manusia (Cross et al. 2003). Di sisi lain, konsumsi serat pangan mampu menurunkan 40% resiko kanker kolon dibandingkan diet rendah serat (Heavey et al. 2004).

Obesitas merupakan salah satu faktor penting terhadap kejadian kanker kolon. Hal ini didasarkan pada tren yang terjadi di Amerika Serikat, bahwa terdapat hubungan yang kuat antara BMI (Body Mass Index) dengan resiko kanker kolon. BMI merupakan rasio berat badan (dalam kilogram) dibagi kuadrat tinggi badan (dalam meter). Seseorang yang tergolong obesitas dengan BMI ≥ 30 kg/m2 mengalami peningkatan resiko perkembangan kanker kolon dibandingkan seseorang dengan BMI normal, yaitu 18,5-24,9 kg/m2 (Nock et al. 2008).

Penelitian eksperimental mengenai karsinogenesis kolon pada manusia telah dilakukan sejak 80 tahun yang lalu. Dalam mempelajari patogenesis dan karsinogenesis kanker kolon, banyak digunakan mencit sebagai hewan coba. Keuntungan mempelajari patogenesis kanker kolon yang diinduksi pada model mencit percobaan, antara lain induksi berlangsung cepat, dapat diulangi (reproducible), dan dapat menggambarkan proses perubahan adenoma ke karsinoma yang terjadi pada manusia (Neufert et al. 2007).

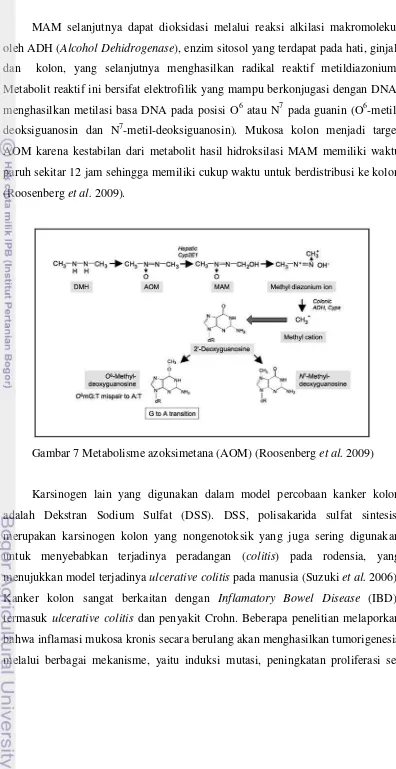

MAM selanjutnya dapat dioksidasi melalui reaksi alkilasi makromolekul oleh ADH (Alcohol Dehidrogenase), enzim sitosol yang terdapat pada hati, ginjal, dan kolon, yang selanjutnya menghasilkan radikal reaktif metildiazonium. Metabolit reaktif ini bersifat elektrofilik yang mampu berkonjugasi dengan DNA, menghasilkan metilasi basa DNA pada posisi O6 atau N7 pada guanin (O6 -metil-deoksiguanosin dan N7-metil-deoksiguanosin). Mukosa kolon menjadi target AOM karena kestabilan dari metabolit hasil hidroksilasi MAM memiliki waktu paruh sekitar 12 jam sehingga memiliki cukup waktu untuk berdistribusi ke kolon (Roosenberg et al. 2009).

Gambar 7 Metabolisme azoksimetana (AOM) (Roosenberg et al. 2009)

kripta, perubahan metabolisme sel kripta, perubahan sirkulasi enterohepatik asam empedu, dan mikroflora (Itzkowtz dan Yio 2004).

Perbedaan strain mencit percobaan diketahui memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap xenobiotik. Suzuki et al. (2006) melakukan percobaan untuk menguji sensitivitas beberapa strain mencit terhadap induksi AOM/DSS. Induksi AOM secara tunggal menunjukkan bahwa strain Balb/c dmerupakan strain yang paling sensitif, sedangkan strain C3H, C57Bl/6J, dan DBA/2 kurang sensitif. Strain Balb/c, C3H, dan C57Bl/6J merupakan strain yang cukup sensitif terhadap pemberian DSS secara tunggal, sedangkan strain C57Bl/6J adalah strain yang paling resisten. Induksi gabungan karsinogen AOM/DSS menunjukkan bahwa urutan sensitivitas strain adalah Balb/c > C3H > C57BL/6N > DBA/2N. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor genetik berperan penting dalam terjadinya resiko kanker.

2.4 Peranan Serat Pangan terhadap Pencegahan Kanker Kolon

Serat pangan diketahui memiliki efek fisiologis pada saluran pencernaan, sehingga dapat memberikan efek protektif terhadap kanker. Secara umum serat pangan dianggap hanya berperan paling aktif dalam usus besar, namun serat juga mampu mempengaruhi hormon-hormon di atas saluran pencernaan (Slavin 2007). Misalnya saja insulin yang selama ini diketahui sangat berhubungan dengan penyakit diabetes, ternyata juga berkaitan dengan resiko kanker payudara dan kanker kolon. Adapun mekanisme serat pangan dalam mencegah kanker kolon dapat dilihat pada Tabel 3.

deoksikolat dan asam litokolat. Penelitian secara in vitro dan in vivo menunjukkan bahwa asam empedu sekunder tersebut dapat menyebabkan perubahan sel, peningkatan kadar poliamin pada epitelial kolon, dan menjadi promotor terjadinya kanker kolon (Reddy et al. 1996).

Tabel 3 Mekanisme serat pangan dalam mencegah kanker kolon a. Meningkatkan volume feses

Menurunkan waktu transit Melarutkan karsinogen

b. Berikatan dengan asam empedu dan karsinogen potensial lainnya c. Menurunkan pH feses

Mencegah degradasi konstituen pangan normal menjadi karsinogen po- tensial oleh mikroba

d. Merubah komposisi mikroflora

e. Fermentasi oleh fekal flora menghasilkan asam lemak rantai pendek Menurunkan pH kolon

Penghambatan karsinogen f. Meningkatkan antioksidan lumenal g. Meningkatkan sensitivitas insulin Sumber : Slavin (2007)

Giovannucci (1995) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara resistensi insulin dengan kasus kanker kolon. Diet kaya lemak dan energi, serta rendah karbohidrat kompleks diperkirakan mampu menyebabkan resistensi insulin yang berujung pada terjadinya hiperinsulinemia, hipertrigliseridemia, dan glikemia. Keadaan ini akan meningkatkan resiko kanker kolon melalui efek pendukung pertumbuhan (growth-promoting effect) dari insulin dan meningkatkan ketersediaan energi. La Vecchia et al. (1997) berpendapat bahwa kanker kolon juga berhubungan dengan diabetes mellitus pada studi kasus masyarakat Italia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dengan diabetes yang tidak tergantung pada insulin (non-insulin-dependent) memiliki resiko terkena kanker kolon yang sangat sedikit.

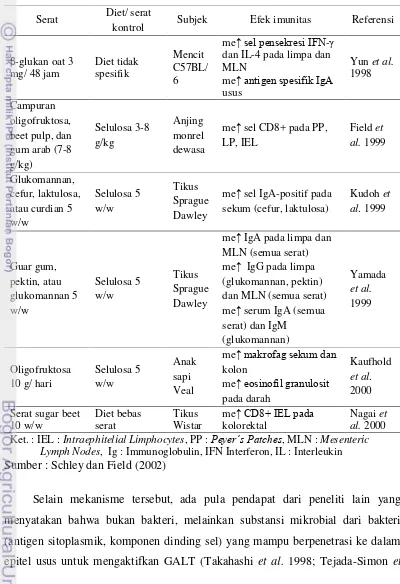

Komponen pangan dan produk pencernaannya sangat berkaitan dengan sistem imun pada usus (gut-associated lymphoid tissue, GALT). Meskipun ada beberapa zat gizi yang diketahui penting dalam perkembangan dan fungsi sistem imun, potensi serat pangan terkait sistem imun masih belum banyak diketahui. Adapun beberapa penelitian mengenai efek serat pangan terhadap sistem imun dapat dilihat pada Tabel 4.

Hingga saat ini, mekanisme serat pangan dalam kaitannya dengan peningkatan sistem imun masih belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat beberapa hipotesis yang diharapkan mampu menjelaskan kaitan serat terhadap fungsi imun. Mekanisme tersebut antara lain: adanya kontak langsung antara bakteri asam laktat atau produk bakteri dengan sel-sel imun pada usus, adanya produksi asam-asam lemak rantai pendek dari hasil fermentasi serat pangan, serta modulasi pembentukan lendir (musin) (Schley dan Field 2002).

ditunjang dengan adanya penelitian in vitro yang menunjukkan bahwa sel makrofag mengalami peningkatan produksi nitrit oksida, H2O2, IL-6, dan TNF-α

setelah dikultur bersamaan dengan bifidobakteria (Park et al. 1999).

Tabel 4 Efek imunomodulator dari berbagaijenis serat pangan

Serat Diet/ serat

kontrol Subjek Efek imunitas Referensi

β-glukan oat 3 Ket. : IEL : Intraephitelial Limphocytes, PP : Peyer’s Patches, MLN : Mesenteric

Lymph Nodes, Ig : Immunoglobulin, IFN Interferon, IL : Interleukin Sumber : Schley dan Field (2002)

al. 1999). Komponen sitoplasmik dari bakteri juga dikatakan mampu memberikan efek terhadap sistem imun, yakni meningkatkan produksi IgA oleh sel-sel Peyer’s patch (Takahashi et al. 1998).

Produksi ALRP, terutama butirat, mampu menurunkan kebutuhan sel epiteliel akan glutamin. Akibatnya, glutamin yang ada akan lebih banyak dimanfaatkan oleh sel-sel lain, termasuk sel-sel imun (Jenkins et al. 1997). Hipotesis ini didukung oleh pendapat Wu et al. (1991) yang menyatakan bahwa glutamin merupakan sumber penting untuk sel limfosit.

Mekanisme fermentasi serat pangan terhadap fungsi imun juga diperkirakan terjadi karena adanya produksi lendir. Adanya lendir yang menutupi saluran pencernaan dapat mencegah penempelan dan translokasi bakteri pada dinding usus (Katayama et al. 1997). Pada studi hewan model yang diberi serat pangan, terlihat bahwa lendir yang diproduksi semakin banyak, yang selanjutnya akan menurunkan insiden translokasi bakteri (Xu et al. 1998). Peningkatan produksi lendir ini terjadi karena adanya penurunan pH akibat produksi ALRP. Hal ini ditunjang penelitian Barcelo et al. (2000) yang menyatakan bahwa terjadi stimulasi pelepasan lendir pada kolon tikus percobaan akibat adanya produksi asam asetat dan butirat dari hasil fermentasi pektin, gum arab, dan selulosa.

turunan selulosa memiliki kemampuan terfermentasi oleh bakteria kolon yang rendah (Metzler-Zebeli et al. 2010).

2.4.1 Pembentukan Asam Lemak Rantai Pendek (ALRP)

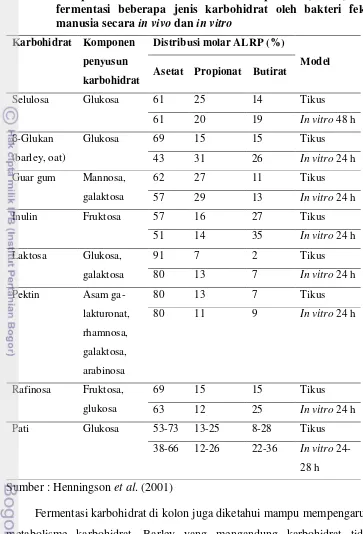

Fermentasi serat pangan pada saluran pencernaan akan memberikan efek fisiologis yang paling penting dalam pencegahan kanker kolon. Fermentasi karbohidrat di dalam kolon akan menghasilkan asam lemak rantai pendek (ALRP) yang membantu menjaga integritas saluran pencernaan (Topping dan Clifton 2001). Lebih dari 75% serat pangan dipecah dalam usus besar, menghasilkan karbon dioksida, hidrogen, methana, dan ALRP seperti butirat, propionat, dan asetat. Pola pembentukan ALRP dari fermentasi beberapa jenis karbohidrat oleh bakteri fekal manusia secara in vitro dan in vivo (sekum tikus) dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Cummings dan MacFarlane (1997), jika sekitar 20 gram serat difermentasi pada kolon setiap hari, maka kurang lebih sebanyak 200 mM ALRP yang akan diproduksi, jumlah tersebut meliputi 62% asetat, 25% propionat, dan 16% butirat. Mekanisme penyerapan ALRP oleh kolon yakni melalui difusi pasif dari asam yang tidak terionisasi menuju sel mukosa. ALRP merupakan sumber energi bagi mukosa kolon dalam sistem respiratori. Pada sel kolon manusia yang diisolasi, butirat dimetabolisme secara aktif menjadi CO2 dan

keton bodi, yang setara dengan konsumsi 80% oksigen oleh sel kolon. Butirat hampir seluruhnya dimanfaatkan oleh mukosa kolon, sedangkan asetat dan propionat masuk ke dalam sirkulasi portal.

Tabel 5 Pola pembentukan asam lemak rantai pendek (ALRP) dari fermentasi beberapa jenis karbohidrat oleh bakteri fekal manusia secara in vivo dan in vitro

Karbohidrat Komponen

mencegah kolesterogenesis di hati, sehingga mampu menurunkan konsentrasi kolesterol plasma (Wolever 1995).

Butirat diketahui merupakan agen protektif paling penting dalam pencegahan kanker kolon (Valazquez et al. 1996). Butirat memberikan sumber energi utama bagi epetelial kolon normal dan menstimulasi pertumbuhan mukosa kolon. Sebaliknya, butirat akan menghambat pertumbuhan serta menginduksi terjadinya diferensiasi dan apoptosis alur sel kanker kolon. Karena ALRP bersifat volatil, maka akan dengan mudah diserap dari lumen. Akibatnya, ALRP akan mengasamkan saluran pencernaan, yang akan menghambat perkembangan kanker kolon. Hal ini dikarenakan perubahan pH dalam saluran pencernaan akan mempengaruhi kelarutan metabolit serta aktivitas enzim-enzim yang dihasilkan oleh bakteri (Fujisawa dan Mori 1997).

2.4.2 Aktivitas Enzim β-glucoronidase

Dari hasil studi populasi mengenai kejadian penyakit kanker kolon diketahui bahwa populasi yang beresiko tinggi memiliki konsentrasi steroid fekal netral dan asam yang lebih tinggi dibandingkan populasi beresiko rendah. Pada populasi beresiko tinggi, steroid fekal tersebut cenderung akan lebih banyak terdegradasi. β-Glucoronidase merupakan enzim yang diproduksi oleh bakteria kolon, yang diketahui aktivitasnya yang lebih tinggi pada pasien kanker kolon atau golongan dengan resiko kanker kolon yang tinggi. Kelompok yang beresiko tinggi terkena kanker kolon tersebut, antara lain : masyarakat Amerika dengan mixed Western diet serta pasien polip adenoma (Ross dan James 1981).

Penggunaan kombinasi tersebut terlihat mampu menurunkan aktivitas β -glucoronidase pada isi sekum tikus secara signifikan. Secara umum dikatakan oleh Humblot et al. (2007) bahwa pada penderita kanker kolon akibat rendahnya asupan serat terjadi peningkatan aktivitas β-glucoronidase pada mikrobiota usus.

β-glucoronidase merupakan enzim yang penting dalam hidrolisis glukoronida billirubin, produk konjugasi hasil detoksifikasi oleh hati dan bersifat non karsinogen, melepaskan karsinogen bebas. Azoksimetana (AOM) yang diinjeksikan secara intraperitoneal pada mencit selanjutnya akan mengalami hidroksilasi oleh sistem monooksigenasi mikrosomal pada hati. Cytochrome P450 (CYP) diketahui berperan penting dalam modulasi metabolisme xenobiotik, dimana CYP 2E1 merupakan salah satu faktor penting dalam mengubah AOM menjadi methylazoymethanol (MAM). MAM yang terbentuk selanjutnya akan dikonjugasi dengan asam glukoronat yang akan dikeluarkan ke usus bersama dengan asam empedu. MAM-GlcUA (methylazoxymethanol-glucosiduronic acid atau methyl-azoxymethanol glucuronide) sebagai produk hasil konjugasi dapat dihidrolisis oleh β-glucoronidase yang akan menghasilkan MAM bebas. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan lokalisasi konsentrasi MAM bebas yang tinggi pada mukosa kolon. MAM bebas selanjutnya dioksidasi melalui reaksi alkilasi makromolekul oleh ADH (Alcohol Dehidrogenase), enzim sitosol yang terdapat pada hati, ginjal, dan kolon, menghasilkan ion alkylating methyl carbonium. Ion tersebut bersifat hidrofilik dan mampu berkonjugasi dengan DNA. Terjadinya mutasi DNA tersebut merupakan awal dari karsinogenesis kolon (Takada et al. 1982, Rosenberg et al. 2009).

Lilian (1996) menyatakan enzim ini memiliki peranan penting dalam perkembangan kanker kolon.

2.4.3 Aktivitas Enzim Kaspase-3

Apoptosis merupakan kematian sel secara terprogram yang normal terjadi untuk menyingkirkan sel-sel yang rusak. Terjadinya apoptosis ditandai dengan adanya penggumpalan DNA, kondensasi, serta fragmentasi isi sel. Hal ini menyebabkan fagositosis sel yang terjadi tanpa induksi respon inflamasi. Baratawidjaja (2006) menyebutkan bahwa mekanisme ini juga terjadi pada proses eliminasi sel-sel kanker.

Kaspase (cystein-dependent aspartate-specific proteases) merupakan enzim sistein protease yang berperan utama dalam jaringan sinyal apoptosis. Keberadaan enzim ini teraktivasi dalam sebagian besar peristiwa kematian sel secara apoptotik. Kaspase memiliki aktivitas katalitik yang ditentukan oleh residu sistein yang di dalamnya terdapat situs aktif pentapeptida yang sangat awet, yaitu QACRG. Kaspase melepaskan substratnya secara spesifik setelah residu aspartat (Asp) (Gewies 2003).

Kaspase disintesis dalam sel dalam bentuk zimogen inaktif, yang disebut prokaspase. Hingga saat ini ditemukan 14 jenis kaspase pada manusia, yang mana kaspase-11 dan kaspase-12 hanya ditemukan pada mencit. Kaspase-1, kaspase-4, kaspase-5, kaspase-11, dan kaspase-12 berperan utama dalam aktivasi proteolitik sitokin proinflamasi, namun mekanisme enzim-enzim tersebut dalam proses apoptosis masih belum diketahui secara pasti. Selanjutnya kaspase-2, kaspase-3, kaspase-6, kaspase-7, kaspase-8, kaspase-9, dan kaspase-10 telah diketahui berperan penting dalam mesin sinyal apoptosis (Gewies 2003).

Induksi terjadinya apoptosis oleh produk fermentasi serat di dalam kolon, yaitu asam butirat, merupakan salah satu mekanisme penting dalam pencegahan kanker kolon (Medina et al. 1997). Pada tahap inisiasi tumorigenesis asam butirat yang dihasilkan mampu meningkatkan apoptosis melalui produksi Reactive Oxygen Species (ROS). Selain itu, asam butirat juga mampu meningkatkan apoptosis pada tahap promosi karsinogenesis melalui penurunan Mitochondrial Membran Potential (MMP), meningkatkan aktivitas kaspase-3 dan translokasi sitokrom c dari mitokondria, yang selanjutnya akan mengarah pada hancurnya DNA sel terinfeksi kanker (Newton 2004).

2.4.3 Keberadaan Penanda Permukaan Sel Limfosit T helper (CD4)

Sel limfosit terdiri atas dua sel yang mampu membuat kekebalan, yaitu sel B dan sel T. Sel B yang berkembang di sumsum tulang belakang berperan dalam fungsi imunitas humoral, sedangkan sel T yang berkembang di thymus berperan dalam fungsi imunitas seluler (Belanti 1993).

Sel T tidak mampu berdiferensiasi menjadi sel plasma, tetapi tumbuh menjadi sel yang mampu menghasilkan faktor yang merangsang reaksi perusakan seluler. Faktor-faktor ini meliputi faktor penghambat migrasi (migration inhibiting factor, MIF), faktor sitotaktik yang mampu menciderai segala macam jenis sel, interferon, interleukin, dan beberapa faktor lainnya. Zat-zat ini sebagian akan dilepas pada interaksi antara limfosit tersensitasi dengan antigen yang sesuai untuk menghancurkan sel asing (Kresno 1996).

Belanti (1993) menyatakan bahwa di dalam thymus sel T akan sangat cepat membelah diri. Pembelahan ini tidak dipengaruhi oleh adanya antigen. Dalam pendewasaannya, sel T berdiferensiasi menjadi tiga populasi yang berbeda, yaitu sel T helper (Th), sel T supresor (Ts), dan sel T sitotoksik (Tc). Sel Th berfungsi dalam mempermudah pembentukan antibodi, sel Ts berfungsi menekan pembentukan antibodi, sedangkan sel Tc berfungsi menghancurkan sel sasaran secara spesifik.