DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP

KEUNTUNGAN DAN KEUNGGULAN KOMPARATIF

KOMODITAS BUAH UNGGULAN JAWA BARAT

FONY FARIZAL

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Keuntungan dan Keunggulan Komparatif Komoditas Buah Unggulan Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal dan dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dan karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2015

Fony Farizal

RINGKASAN

FONY FARIZAL. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Keuntungan dan Keunggulan Komparatif Komoditas Buah Unggulan Jawa Barat. Dibimbing oleh MUHAMMAD FIRDAUS dan ANNA FARIYANTI.

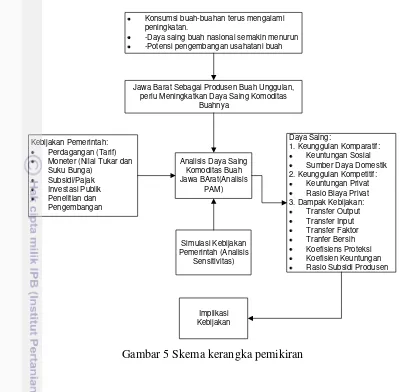

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sektor ini terbukti dapat diandalkan karena mampu membantu memulihkan perekonomian nasional pada masa krisis. Salah satu sub sektornya adalah hortikultura. Sub sektor hortikultura menempati posisi penting karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan pendapatan nasional. Salah satu kelompok komoditi yang penting adalah kelompok komoditi buah. Permasalahannya, pengembangan agribisnis buah belum maksimal sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi domestik sehingga pemerintah membuka impor buah. Namun dari tahun ke tahun impor buah semakin meningkat sehingga berdampak buruk terhadap neraca perdagangan Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan daya saing agar eksistensi buah unggulan domestik dapat terjaga atau bahkan dapat meningkatkan promosi ekspor ke negara lain.

Provinsi Jawa Barat patut pendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terkait upaya peningkatan daya saing buah karena provinsi tersebut merupakan salah satu wilayah penghasil utama komoditas buah unggulan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis daya saing komoditas buah unggulan Jawa Barat melalui keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Metode analisis yang menggunakan Matriks Analisis Kebijakan (PAM) dan analisis sensitivitas. Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan pemerintah Sistem usatahani komoditas buah unggulan Jawa Barat memiliki daya saing karena memiliki nilai PCR<1 dan DRCR<1. Pada komoditas mangga gedong gincu, nilai PCR sebesar 0.74 dan nilai DRCR sebesar 0.71. Sedangkan pada komoditas durian, nilai PCR sebesar 0.39 dan nilai DRCR sebesar 0.24. Pada komoditas pisang, nilai PCR sebesar 0.59 dan nilai DRCR sebesar 0.33. Selain itu, komoditas-komoditas tersebut menghasilkan keuntungan privat dan sosial yang bernilai positif atau menguntungkan. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa usahatani komoditas buah unggulan Jawa Barat sudah layak baik secara finansial maupun ekonomi. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan baik terhadap input maupun terhadap output, belum efektif meningkatkan daya saing usahatani komoditas buah unggulan Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas menunjukan bahwa harga output, harga input, kurs rupiah terhadap dollar, dan produktivitas buah, sensitif mempengaruhi daya saing komoditas buah unggulan Jawa Barat.

SUMMARY

FONY FARIZAL. The Impact of Goverment Policy on Provitability and Comparative Advantages of Superior Fruits in West Java. Supervised by MUHAMMAD FIRDAUS and ANNA FARIYANTI

The agricultural sector is one of the important sectors in the development of the Indonesian economy. This sector proved to be reliable because it can help restore the national economy during the crisis. One of the sub sector is horticulture. Horticulture sub-sector is an important position because it can provide a considerable contribution to the growth of national income. One of the important commodity groups is the fruit commodity group. The problem is, the fruit agribusiness development is not maximized so it unable to fullfil domestic consumption that why the government need to open up the import of fruit. But every years the imports of fruit has increased which adversely affects the trade balance of Indonesia. Therefore, it is necessary to increase the competitiveness of domestic superior fruit to improve the promotion of exports to other countries.

West Java province is one of the largest national producers of superior fruit that deserves to have special attention from government to increase the competitiveness of fruit. The objective of this study was to analyze the competitiveness of commodities superior fruit in West Java through competitive advantage and comparative advantage. The method of analysis used the Policy Analysis Matrix (PAM). The results showed that the farming system of superiors fruit commodity in West Java have a competitive edge because it has a value of PCR <1 and DRCR <1. In the alfonso mango commodity, PCR values of 0.74 and 0.71 for DRCR. For the durian commodity, the value of PCR for 0.39 and at 0.24 DRCR. In the banana commodity, the value of PCR for 0.59 and at 0.33 DRCR. In addition, these commodities generate private profits and social positive value or benefit. Therefore, the superior fruit commodities farming in West Java is feasible both financially and economically. But overall, the policies that have been applied to both the input and output is not effectively improving the competitiveness of commodities superior fruit farming in West Java. Based on the results of the sensitivity analysis shows that output prices, input prices, exchange rates, and the quantity of fruit production, affecting sensitively to the competitiveness of commodities superior fruit in West Java.

©Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan pihak IPB

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP

KEUNTUNGAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF

KOMODITAS BUAH UNGGULAN JAWA BARAT

FONY FARIZAL

H353110041

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini. Judul yang dipilih dalam tesis ini ialah Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Keuntungan dan Keunggulan Komparatif Komoditas Buah Unggulan Jawa Barat.

Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyelesaian thesis ini, diantaranya :

1. Bapak Prof Dr Muhammad Firdaus, SP, MSi sebagai ketua komisi pembimbing dan kepada Ibu Dr Ir Anna Fariyanti, MSi sebagai anggota komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran selama proses penyelesaian tesis ini.

2. Bapak Prof Dr Ir Sri Hartoyo, MS sebagai ketua program studi Ilmu Ekonomi Pertanian yang telah turut membantu kelancaran penyelesaian tesis ini.

3. Bapak Dr Alla Asmara, SPt Msi sebagai penguji luar komisi pembimbing dan kepada Ibu Dr Ir Ratna Winadi, MS sebagai penguji wakil pascasarjana Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian yang telah memberikan masukan dan arahan saat ujian tesis.

4. Seluruh staf pengajar dan akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis kuliah di Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian.

5. Rekan-rekan di pascasarjana Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian, khususnya angkatan 2011 (Ach. Firman W, Hakim M, Pa Wawan H, Pa Busaid, Pa A Fauzi, Helentina S, Fitria M, Cindy P, Arini H, Sri Wahyuni T, Ka Sylvanie MZ dan Bu Sri Handayani) yang telah memberikan dukungan yang tulus dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi penulis selama kuliah di pascasarjana Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian.

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Bintang Abuzar dan Ibu Eni Rindah yang telah sabar mendidik dan membesarkan penulis hingga saat ini serta kepada adik-adik tersayang (Dany dan Utari) yang telah memberikan dukungan dan semangat yang sangat berarti bagi penulis.

7. Seluruh saudara (Wa Watie, A Andri, Bu Ida dan keluarga), sahabat seperjuangan (Aisyah, Irfan dan Alfaria), dan rekan-rekan Jati’s House (Pa Tono, Danang, Kiki, Cesar, Maul, Syauki, dan Dhika) yang selama ini telah mendukung, menemani dan berjuang bersama penulis.

8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis berharap adanya dukungan berupa saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dalam penulisan tesis ini secara utuh. Selain itu, penulis juga berharap tesis ini kelak dapat bermanfaat bagi semua pihak serta turut memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang pertanian.

Bogor, Agustus 2015

DAFTAR ISI

Analisis PAM (Policy Analysis Matriks) Konsep Sensitivitas

Tinjauan Studi Penelitian Terdahulu

Studi Mengenai Daya Saing Komoditi Buah Studi Mengenai Kebijakan Pemerintah

Metode Alokasi Komponen Biaya Domestik dan Asing Penentuan Harga Bayangan

Harga Bayangan Output

Harga Bayangan Input dan Peralatan Analisis Sensitivitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keunggulan Kompetitif dan Kompetitif Komoditas Buah

Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Keuntungan dan Daya Saing Komoditas Buah Unggulan Jawa Barat

Komoditas Mangga Gedong Gincu Komoditas Durian

Komoditas Pisang

Analisis Sensitivitas terhadap Keuntungan dan Daya Saing Komoditas Buah Unggulan Jawa Barat

Analisis Sensitivitas Komoditas Mangga Gedong Gincu Analisis Sensitivitas Komoditas Durian

Analisis Sensitivitas Komoditas Pisang

Analisis Sensitivitas Nilai Tukar Rupiah terhadap Komoditas Buah Unggulan Jawa Barat Hortikultura Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2010-2013

2 Perkembangan Nilai Ekspor Sub Sektor Hortikultura Tahun 2010-2013

3 Perkembangan Produksi, Luas Areal Panen, dan Produktivitas Komoditas Buah-Buahan di Indonesia Tahun 2009-2013

4 Perkembangan Ekspor dan Impor Komoditas Buah-Buahan di Indonesia Tahun 2009-2013

5 Klasifikasi Kebijakan Pemerintah terhadap Harga Komoditi 6 Tabel Analisis Matriks Kebijakan

7 Tabel Analisis Matriks Kebijakan

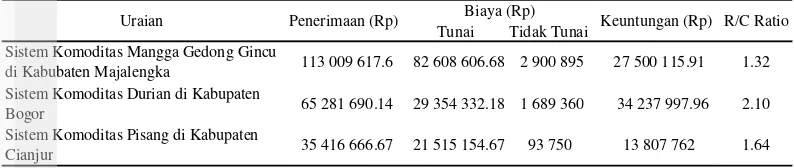

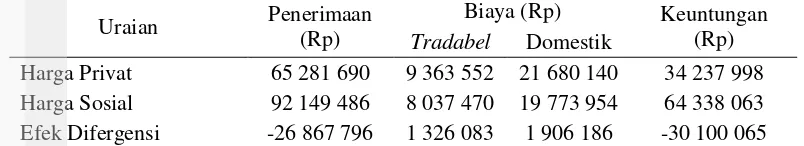

8 Analisis keuntungan komoditas buah unggulan di tiga Kabupaten sentra produksi buah di Jawa Barat, Tahun 2013 (Rp/Hektar) 9 Hasil analisis PAM keuntungan privat dan sosial usahatani mangga

gedong gincu di Kabupaten Majalengka, Tahun 2013 (Rp/Hektar) 10 Hasil analisis PAM keuntungan privat dan sosial usahatani durian

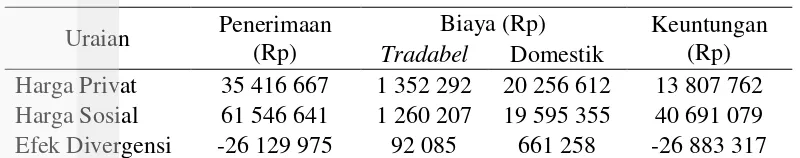

di Kabupaten Bogor, Tahun 2013 (Rp/Hektar)

11 Hasil analisis PAM keuntungan privat dan sosial usahatani pisang di Kabupaten Cianjur, Tahun 2013 (Rp/Hektar)

12 Nilai rasio biaya rivat (Private Cost Ratio/PCR) komoditas buah yang diteliti, Tahun 2013

13 Nilai Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (Domestic Resource Cost Ratio/DRCR) komoditas buah yang diteliti, Tahun 2013

14 Indikator-Indikator dampak kebijakan Pemerintah pada komoditas mangga gedong gincu di Kabupaten Majalengka Tahun 2013 15 Indikator-indikator dampak kebijakan pemerintah pada komoditas

durian di Kabupaten Bogor Tahun 2013

16 Indikator-indikator dampak kebijakan pemerintah pada komoditas pisang di Kabupaten Cianjur Tahun 2013

17 Nilai keuntungan berdasarkan analisis sensitivitas pada komoditas mangga gedong gincu Tahun 2013 (Rp/Hektar)

18 Nilai indikator daya saing (DRCR) berdasarkan analisis sensitivitas pada komoditas mangga gedong gincu Tahun 2013

19 Nilai keuntungan berdasarkan analisis sensitivitas pada komoditas durian Tahun 2013 (Rp/Hektar)

20 Nilai indikator daya saing (DRCR) berdasarkan analisis sensitivitas pada komoditas durian Tahun 2013

21 Nilai keuntungan berdasarkan analisis sensitivitas pada komoditas pisang Tahun 2013 (Rp/Hektar)

22 Nilai indikator daya saing (PCR dan DRCR) berdasarkan analisis sensitivitas pada komoditas pisang Tahun 2013

23 Nilai keuntungan berdasarkan analisis sensitivitas nilai tukar rupiah terhadap dollar pada komoditas buah unggulan Jawa Barat Tahun 2013 (Rp/Hektar)

74 Nilai indikator daya saing (DRCR) berdasarkan analisis sensitivitas nilai tukar rupiah terhadap dollar pada komoditas buah unggulan Jawa Barat Tahun 2013

3 Dampak Kebijakan Subsidi dan Pajak pada Input Tradable

4 Dampak Pajak dan Subsidi pada Input Non-Tradable

5 Skema Kerangka Berfikir

DAFTAR LAMPIRAN

1 Sebaran Distribusi Produksi Komoditas Buah-Buahan Menurut Provinsi di Indonesia, 2011 (Persen)

2 Alokasi Biaya Komponen Domestik dan Asing pada Sistem Komoditas Mangga Gedong Gincu, di Majalengka, Tahun 2013 3 Alokasi Biaya Komponen Domestik dan Asing pada Sistem

Komoditas Durian Lokal, di Bogor Tahun 2013

4 Alokasi Biaya Komponen Domestik dan Asing pada Sistem Komoditas Pisang, di Cianjur, Tahun 2013

5 Perhitungan Standard Conversion Factor Dan Shadow Price Exchange Rate, Tahun 2013

6 Harga Privat dan Harga Sosial Pupuk Organik dan Anorganik pada masing-masing Sistem Komoditas, Tahun 2013

7 Harga Privat dan Harga Sosial Pestisida dan Obat-obatan pada masing-masing Sistem Komoditas, Tahun 2013

8 Penyusutan Peralatan Pertanian Berdasarkan Harga Privat dan Harga Sosial pada Sistem Komoditas Mangga Gedong Gincu, Tahun 2013

9 Penyusutan Peralatan Pertanian Berdasarkan Harga Privat dan Harga Sosial pada pada Sistem Komoditas Durian dan Pisang, Tahun 2013

10 Analisis Keuntungan Usahatani Mangga di Majalengka, Tahun 2013

11 Analisis Keuntungan Usahatani Durian di Bogor, Tahun 2013 12 Analisis Keuntungan Usahatani Pisang di Cianjur, Tahun 2013 13 Hasil Analisis PAM terhadap Keuntungan Privat/Finansial pada

Komoditas Buah Mangga Gedong Gincu di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Tahun 2013 (Rp/Hektar)

14 Analisis PAM Hasil Analisis PAM terhadap Keuntungan Sosial/Ekonomi pada Komoditas Buah Mangga Gedong Gincu di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Tahun 2013 (Rp/Hektar) 15 Hasil Analisis PAM terhadap Keuntungan Privat/Finansial dan

Sosial/Ekonomi pada Komoditas Buah Durian di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tahun 2013 (Rp/Hektar)

16 Hasil Analisis PAM terhadap Keuntungan Privat/Finansial dan Sosial/Ekonomi pada Komoditas Buah Pisang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Tahun 2013 (Rp/Hektar)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sektor ini terbukti dapat diandalkan karena mampu membantu memulihkan perekonomian nasional pada masa krisis. Hal ini sejalan dengan pendapat Dillon (2004) yang menyatakan bahwa pada masa krisis ekonomi, sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang masih memperlihatkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 0.26 persen manakala sektor-sektor lain mengalami kemunduran.

Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor, salah satunya yaitu sub sektor hortikultura. Sub sektor hortikultura menempati posisi penting karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, sumber pendapatan devisa, dan juga dapat memperkuat perkonomian wilayah (Direktorat Jenderal Hortikultura 2011).

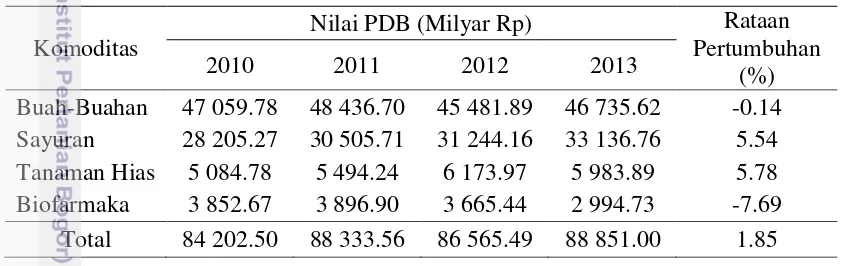

Tabel 1 Perkembangan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor hortikultura berdasarkan harga berlaku tahun 2010-2013

Komoditas

Nilai PDB (Milyar Rp) Rataan

Pertumbuhan (%)

2010 2011 2012 2013

Buah-Buahan 47 059.78 48 436.70 45 481.89 46 735.62 -0.14 Sayuran 28 205.27 30 505.71 31 244.16 33 136.76 5.54 Tanaman Hias 5 084.78 5 494.24 6 173.97 5 983.89 5.78 Biofarmaka 3 852.67 3 896.90 3 665.44 2 994.73 -7.69

Total 84 202.50 88 333.56 86 565.49 88 851.00 1.85 Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura (2014)

Kontribusi subsektor hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel tersebut menunjukan bahwa nilai PDB sub sektor hortikultura berdasarkan harga berlaku tahun 2010 – 2013 cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, nilai rataan pertumbuhannya menunjukan angka yang positif, yaitu sebesar 1.85 persen per tahun. Sub sektor hortikultura terbagi dalam empat kelompok komoditas, yaitu: buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan biofarmaka. Dari ke empat kelompok komoditas tersebut, kelompok komoditas buah-buahan secara konsisten memberikan kontribusi yang paling besar.

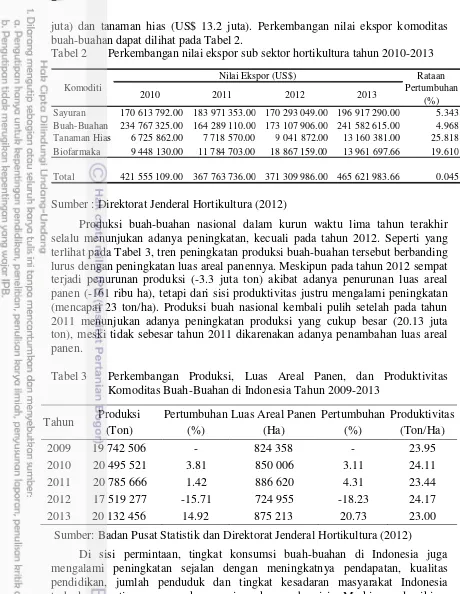

juta) dan tanaman hias (US$ 13.2 juta). Perkembangan nilai ekspor komoditas buah-buahan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Perkembangan nilai ekspor sub sektor hortikultura tahun 2010-2013

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura (2012)

Produksi buah-buahan nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu menunjukan adanya peningkatan, kecuali pada tahun 2012. Seperti yang terlihat pada Tabel 3, tren peningkatan produksi buah-buahan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan luas areal panennya. Meskipun pada tahun 2012 sempat terjadi penurunan produksi (-3.3 juta ton) akibat adanya penurunan luas areal panen (-161 ribu ha), tetapi dari sisi produktivitas justru mengalami peningkatan (mencapai 23 ton/ha). Produksi buah nasional kembali pulih setelah pada tahun 2011 menunjukan adanya peningkatan produksi yang cukup besar (20.13 juta ton), meski tidak sebesar tahun 2011 dikarenakan adanya penambahan luas areal panen.

Tabel 3 Perkembangan Produksi, Luas Areal Panen, dan Produktivitas Komoditas Buah-Buahan di Indonesia Tahun 2009-2013

Tahun Produksi Pertumbuhan Luas Areal Panen Pertumbuhan Produktivitas

(Ton) (%) (Ha) (%) (Ton/Ha)

2009 19 742 506 - 824 358 - 23.95

2010 20 495 521 3.81 850 006 3.11 24.11

2011 20 785 666 1.42 886 620 4.31 23.44

2012 17 519 277 -15.71 724 955 -18.23 24.17

2013 20 132 456 14.92 875 213 20.73 23.00

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura (2012)

Di sisi permintaan, tingkat konsumsi buah-buahan di Indonesia juga mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya pendapatan, kualitas pendidikan, jumlah penduduk dan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi. Meskipun demikian, tingkat konsumsi buah per kapita masyarakat Indonesia masih belum mencapai kondisi yang ideal. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tingkat konsumsi buah yang ideal, yakni sebesar 73 kg/kapita/tahun (Direktorat Jenderal Hortikultura 2008). Sedangkan data terakhir tahun 2011 menunjukan, tingkat konsumsi buah masyarakat Indonesia masih mencapai 23.14 kg/kapita/tahun (Direktorat Jenderal

2010 2011 2012 2013

Sayuran 170 613 792.00 183 971 353.00 170 293 049.00 196 917 290.00 5.343 Buah-Buahan 234 767 325.00 164 289 110.00 173 107 906.00 241 582 615.00 4.968 Tanaman Hias 6 725 862.00 7 718 570.00 9 041 872.00 13 160 381.00 25.818 Biofarmaka 9 448 130.00 11 784 703.00 18 867 159.00 13 961 697.66 19.610

Total 421 555 109.00 367 763 736.00 371 309 986.00 465 621 983.66 0.045 Komoditi

Nilai Ekspor (US$) Rataan

Hortikultura 2013). Tingkat konsumsi tersebut masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand dan Jepang. Tingkat konsumsi masyarakat Thailand sudah mencapai sekitar 70 kg/kapita/tahun. Sedangkan, tingkat konsumsi penduduk Jepang bahkan sudah mencapai 95 kg/kapita/tahun atau sekitar 35 persen lebih tinggi dari tingkat konsumsi yang direkomendasi FAO. Namun, BPS (2011) memperkirakan bahwa tingkat konsumsi buah masyarakat Indonesia akan mampu melampaui tingkat konsumsi buah yang direkomendasikan FAO pada tahun 2015. Jika demikian, maka secara otomatis permintaan konsumsi buah nasional berpotensi mengalami peningkatan menjelang tahun tersebut.

Tabel 4 Perkembangan ekspor dan impor komoditas buah-buahan di Indonesia tahun 2009-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura (2012)

Pengembangan agribisnis buah Indonesia perlu terus dilakukan karena hingga saat ini, kapasitas produksi buah lokal masih belum mampu memenuhi permintaan buah nasional. Kondisi tersebut mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan impor buah dari negara lain. Namun permasalahannya, impor buah Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan baik dari sisi volume maupun nilainya. Pada Tabel 4 terlihat bahwa laju peningkatan impor buah yang semakin cepat tidak mampu diimbangi oleh laju peningkatan ekspornya sehingga berimplikasi pada semakin buruknya kondisi neraca perdagangan (trade balance) buah Indonesia. Akibatnya, dalam jangka panjang akan semakin merugikan negara. Bentuk kerugian yang timbul antara lain: cadangan devisa negara yang semakin terkuras, potensi sumberdaya yang tidak termanfaatkan secara optimal, hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh baik oleh masyarakat maupun pemerintah apabila agribisnis buah dikembangkan dengan baik dan menurunnya pendapatan riil petani akibat anjloknya harga buah yang disebabkan penetrasi buah impor dipasar domestik secara masif.

Peningkatan arus masuk buah impor terjadi sejak pemerintah menerapkan kebijakan penurunan tarif impor dengan mensahkan SK Menteri Keuangan No. 378/KMK.01/1996 mengenai penurunan tarif impor. Namun, penerapan kebijakan tersebut tidak disertai pula dengan kontrol yang ketat sehingga sering terjadi

excees import yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas harga dan persaingan perdagangan buah di pasar domestik (Tabel 4). Melimpahnya produk buah impor berdampak pada semakin tertekannya harga buah lokal di pasar domesik sehingga pendapatan produsen domestik menurun. Sedangkan dari sisi produksi, masih banyak ditemukan praktek-praktek usahatani yang belum memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal dengan mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi, sehingga biaya operasional usahatani buah menjadi tinggi. Selain itu, dari sisi

Volume (Ton) Nilai (US$) Volume (Ton) Nilai (US$)

2009 157 629.00 93 464 353.00 503 125.00 449 417 591.00 (- 355 953 238.00) 2010 323 844.00 234 767 325.00 502 070.00 473 834 471.00 (- 239 067 146.00) 2011 224 332.00 164 289 110.00 640 667.00 625 246 968.00 (- 460 957 858.00) 2012 196 341.00 173 107 906.00 692 703.00 685 895 982.00 (- 512 788 076.00) 2013 223 011.00 241 582 615.00 832 080.00 856 239 577.00 (- 614 656 962.00) Trade Balance

(US$)

konsumsi, tingkat preferensi buah lokal relatif lebih rendah dibandingkan buah impor karena kualitas, kuantitas dan kontinuitas buah lokal yang dihasilkan cenderung tidak sejalan dengan kebutuhan konsumen. Hal ini lah yang menyebabkan daya saing buah lokal relatif terhadap buah impor menjadi lebih rendah. Buah impor yang masuk ke Indonesia kebanyakan berasal dari negara Amerika Serikat, Australia, China dan Thailand. Pada umumnya jenis buah impor tersebut merupakan varietas yang masih sulit tumbuh di Indonesia, seperti anggur, jeruk, pear, apel, kurma, lengkeng, dan lain-lain. Namun sebenarnya tidak sedikit pula diantaranya masih bisa diproduksi secara lokal.

Lambatnya perkembangan agribisnis buah di Indonesia diduga diakibatkan oleh beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh pelaku agrinisnis buah, antara lain: rendahnya produktivitas, lokasi yang terpencar, skala usaha sempit dan belum efisien, kebijakan dan regulasi di bidang perbankan, transportasi, ekspor dan impor belum sepenuhnya mendukung pelaku agribisnis hortikultura (buah) nasional (Kementerian Pertanian 2012). Kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat potensi iklim dan geografis yang dimiliki Indonesia sebenarnya cukup mampu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produsen buah utama dunia.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui kementerian pertanian sebagai pemangku kebijakan pertanian dituntut untuk dapat mempercepat laju perkembangan agribisnis buah nasional sehingga daya saing buah nasional dapat meningkat. Pada tahun 2010, menteri pertanian telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian untuk jangka waktu 2010–2014. Visi yang dibangun dalam kebijakan pembangunan pertanian tersebut, yaitu:

“Mewujudkan industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani.” (Kementerian Pertanian 2012).

Untuk mencapai visi tersebut, menteri pertanian menetapkan empat target utama, salah satunya adalah peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor. Untuk mencapai target tersebut, menteri pertanian mengeluarkan peraturan menteri pertanian Nomor 48/Permentan/OT.160/11/2009 yang isinya terkait tentang pedoman teknis budidaya buah (Good Agriculture Practices for Fruits) yang baik sebagai panduan bagi pelaku agribisnis ditingkat petani agar dapat menghasilkan buah yang aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan (Diperta Jabar 2009). Selain itu, juga ada kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan ketersediaan dan penggunaan input produksi buah seperti penyediaan dan penggunaan bibit buah unggul, alokasi pupuk bersubsidi dan inovasi teknologi. Dengan demikian, diharapkan daya saing produk pertanian, khususnya komoditas buah-buahan Indonesia akan semakin membaik, mengingat iklim perdagangan dunia yang semakin bebas, sehingga posisi tawarnya baik di pasar domestik maupun internasional dapat ditingkatkan dan jaringan perdagangan yang sudah sejak lama dirintis dapat diaktifkan kembali.

lainnya antara lain provinsi Jawa Tengah, 12.17 persen (1.99 juta ton); Sumatera Utara, 11.04 persen (1.80 juta ton); dan Lampung, 8.96 persen (1.46 juta ton). Sementara itu, total produksi buah-buahan nasional pada tahun yang sama mencapai 16.34 juta ton dengan luas areal panen mencapai 681 ribu hektar (Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura 2012).

Berdasarkan data persentase sebaran distribusi produksi buah-buahan Indonesia (Lampiran 1), provinsi Jawa Barat juga merupakan produsen terbesar beberapa komoditas buah unggulan nasional, seperti alpukat (39.94 persen), jambu biji (35.62 persen), durian (17.76 persen), manggis (31.35 persen), mangga (16.76 persen), rambutan (26.03 persen), pisang (22.18 persen), dan sawo (16.01 persen). Hal ini menunjukan bahwa provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar sebagai produsen utama buah unggulan nasional. Selain itu, juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan devisa negara karena sebagian besar komoditas-komoditas tersebut merupakan andalan ekspor hortikultura nasional. Oleh karena itu, perlu diketahui daya saing komoditas buah tersebut.

Perumusan Masalah

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, usaha-usaha di bidang pertanian khususnya agribisnis buah-buahan akan menghadapi kondisi lingkungan yang semakin dinamis akibat adanya perubahan yang terjadi baik secara internal (domestik) maupun eksternal (internasional). Perubahan lingkungan eksternal meliputi liberalisasi dan perdagangan bebas pasca kesepakatan perjanjian GATT (General Agreement On Tariff and Trade) dan WTO (World Trade Organization). Dalam perjanjian tersebut, kebijakan ekonomi yang distorsif seperti pengenaan pajak ekspor output, tarif impor input, subsidi input, pengaturan tataniaga, intervensi terhadap kurs mata uang asing dan penetapan suku bunga bank baik dalam kegiatan produksi maupun perdagangan komoditas pertanian termasuk buah-buahan secara bertahap dan pasti akan berkurang dan akhirnya hilang. Negara-negara yang kebijakannya menyebabkan pasar domestik sangat terdistorsi harus mengurangi dukungannya kepada komoditas yang bersangkutan secara bertahap (Novianti 2003).

Proses pelaksanaan liberalisasi perdagangan dilakukan secara berjenjang dimulai pada tahapan ditingkat regional dan akan terus berkembang hingga mencapai tahapan di tingkat dunia. Di tingkat regional, pelaksanaan liberalisasi perdagangan dimulai di kawasan Asia Tenggara melalui kesepakatan AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang ditandatangani pada 28 Januari 1999 dan mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2003. Negara-negara yang ikut berpartisipasi didalamnya terdiri dari 10 negara, antara lain Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar1 dan Kamboja2. Selanjutnya, kesepakatan AFTA semakin berkembang dan berubah menjadi ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) setelah China ikut berpartisipasi pada tahun 2010. Kesepakatan kawasan perdagangan bebas (FTA/Free Trade Area) juga dilaksanakan di kawasan lainnya, seperti APEC

1

Negara Myanmar bergabung ke AFTA tahun 1997

2

(Asia Pacific Economi Cooperation), NAFTA (North American Free Trade Area), EEA (European Economic Area), AFTZ (African Free Trade Zone) dan SAFTA (South Asia Free Trade Agreement). Setelah di tingkat regional berhasil dilaksanakan, maka pada tahun 2020, proses liberalisasi perdagangan akan mulai dilaksanakan pada tingkat dunia.

Konsekuensi dari diratifikasinya perjanjian tersebut, maka negara-negara yang memiliki posisi ekspor kuat akan memperoleh manfaat yang lebih besar (Stephenson dan Erwidodo 1995 dalam Novianti 2003). Negara-negara yang mempunyai keuntungan dan daya saing (keunggulan komparatif dan kompetitif) yang tinggi akan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk tetap eksis bahkan melakukan penetrasi dan penguasaan pasar internasional. Sebaliknya, negara-negara yang tidak mempunyai karakter tersebut, tidak akan mampu mengembangkan ekspornya, bahkan komoditas negara pesaing justru akan masuk dan membanjiri pasar domestik negaranya. Apabila hal ini tidak segera diantisipasi sejak dini, maka permintaan akan produk pertanian termasuk buah lokal Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional akan terus menurun yang pada akhirnya akan menghambat perekonomian nasional, termasuk petani, pengusaha dan investor terkait (Novianti 2003).

Masalah lain yang perlu diperhatikan yaitu mengenai karakteristik komoditas pertanian, khususnya buah-buahan karena dapat mempengaruhi daya saing komoditas tersebut baik di pasar domestik maupun dipasar internasional. Karakteristik komoditas tersebut antara lain: (1) mudah rusak atau membusuk (perishable) sehingga memerlukan penanganan khusus, (2) melimpah dan membutuhkan ruang penyimpanan yang luas (voluminous atau bulky) sehingga sulit dikelola baik dalam hal penyimpanan, pengemasan dan pengangkutannya, (3) memiliki kualitas produksi yang beragam antar wilayah karena masing-masing petani menggunakan teknik usahatani yang berbeda-beda pula, (4) ketersediaan komoditas umumnya bersifat musiman (seasonable) dan tergantung pada kondisi lingkungan, (5) ditinjau dari aspek handling product, umumnya, perlakuan pascapanen yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sangat kurang karena terkendala modal, (6) kehilangan hasil saat panen relatif besar karena umumnya teknologi yang digunakan masih sederhana, (7) keberadaan sentra-sentra produksi terpencar-pencar dengan skala kecil sehingga menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan dan biaya, (8) ditinjau dari pemasaran produk, fluktuasi harga relatif tajam karena kurangnya kemampuan mendistribusikan produk dan melihat peluang pasar, dan (9) harga relatif rendah karena posisi tawar produsen yang lemah akibat adanya asymmetric information.

efisiensi dan produktivitas usaha yang kemudian ditunjang dengan efisiensi pemasaran. Dengan demikian, Indonesia dapat terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat liberalisasi perdagangan, yakni dimana jika suatu negara tidak memiliki daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun luar negeri, maka negara tersebut akan sulit untuk mengembangkan ekspornya atau bahkan buah impor akan mendominasi pasar domestiknya. Hal ini tentu berpotensi menghambat perekonomian nasional dan pertumbuhan agribisnis buah Indonesia.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang patut mendapatkan perhatian terkait upaya peningkatan daya saing buah, karena sebagian besar komoditas buah unggulan nasional diproduksi di wilayah ini. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki potensi pasar yang cukup besar karena jumlah penduduk di provinsi ini merupakan yang terbesar di Indonesia (Badan Pusat Statistik 2012). Kondisi ini menyebabkan buah yang diproduksi cenderung lebih banyak diserap oleh konsumen domestik. Namun demikian, kontribusi Jawa Barat terhadap penambahan devisa negara melalui ekspor tetap ada walaupun masih dalam jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, upaya untuk mendukung peningkatan daya saing buah sangat diperlukan.

Pada awalnya, pemerintah pusat kurang begitu mendukung upaya tersebut dan justru mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat kontraproduktif, seperti: (a) Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2007 mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar sepuluh persen atas input-input produksi seperti peralatan, pupuk dan obat-obatan, dan (b) Peraturan Menteri Keuangan No.241/PMK.011/2010 yang menaikkan bea masuk (pajak impor) sebesar lima persen atas produk bahan baku pertanian seperti pupuk dan obat-obatan. Kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan harga-harga input produksi ditingkat petani menjadi lebih tinggi sehingga berdampak pada biaya produksi yang semakin meningkat. Selain itu, ada juga hal lain diluar kendali pemerintah yang turut berpengaruh negatif terhadap usaha peningkatan daya saing pertanian, salah satunya adalah inflasi.

Untuk meminimalisir dampak negatif dari kebijakan tersebut, pemerintah regional Jawa Barat melakukan intervensi kebijakan baik pada tingkat usahatani maupun perdagangan. Pada tingkat usahatani, pemerintah Jawa Barat mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi harga input maupun harga output usahatani. Pada tanggal 7 Desember 2012, Gubernur Jawa Barat mensahkan kebijakan pengalokasian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Kepgub No. 521.33/Kep. 1495-Binprod/2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2013 (Diperta Jabar 2012). Adanya kebijakan tersebut menyebabkan harga pupuk ditingkat petani menurun sehingga biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih rendah. Jika dikaitkan dengan daya saing, maka kebijakan tersebut berdampak positif terhadap daya saing komoditas pertanian, khususnya komoditas buah-buahan karena akan meningkatkan kemampuan produsen buah dalam membiayai sistem usahatani buahnya.

pemerintah tersebut terhadap daya saing komoditas buah unggulan khususnya di wilayah Jawa Barat. Diharapkan, hasil dari penelitian tersebut mampu menemukan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat mendukung pengembangan agribisnis buah di Jawa Barat sehingga mampu meningkatkan daya saing komoditas buah Indonesia di pasar dunia.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah usahatani komoditas buah unggulan Jawa Barat sudah layak secara finansial dan ekonomi serta memiliki daya saing.

2. Bagaimana dampak kebijakan input dan output yang dilakukan pemerintah terhadap keuntungan dan daya saing komoditas buah unggulan Jawa Barat.

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap keuntungan dan daya saing komoditas buah unggulan Jawa Barat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kelayakan secara ekonomi dan finansial serta daya saing komoditas buah unggulan Jawa Barat.

2. Menganalisis dampak kebijakan input dan output yang dilakukan pemerintah terhadap keuntungan dan daya saing komoditas buah unggulan Jawa Barat.

Manfaat Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi petani buah berguna untuk mengetahui daya saing usahatani buah yang mereka jalankan dan sejauh mana kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha tani mereka.

2. Bagi pemerintah Jawa Barat maupun instansi terkait berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan bagi perkembangan agribisnis buah unggulan di wilayahnya.

3. Bagi peneliti berguna sebagai bahan referensi dan informasi lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, antara lain : (1) komoditas buah unggulan yang dipilih dalam penelitian ini adalah komoditas buah unggulan yang ditanam di wilayah Jawa Barat, yang terdiri dari buah mangga, durian dan pisang. Hal ini didasarkan pada data sebaran distribusi produksi buah Nasional yang menunjukan bahwa jumlah produksi terbesar untuk komoditas-komoditas tersebut berada diwilayah Jawa Barat, (2) daerah penelitian lebih difokuskan pada daerah sentra produksi masing-masing komoditas, antara lain: Kecamatan Cariu dan Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor3, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 4

3

dan Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur5, dan (3) melakukan analisis komparatif dan kompetitif usahatani buah unggulan Jawa Barat pada tingkat usahatani dengan menggunakan metode analisis Policy Analysis Matrix (PAM). Analisis ini dilakukan untuk memperoleh informasi efisiensi serta dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani buah unggulan Jawa Barat, dan (4) Harga input dan harga output yang dihasilkan dalam usahatani buah ini menggunakan harga yang berlaku pada tahun 2013 dan 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Keunggulan Komparatif

Perdagangan internasional dapat meningkatkan output dunia karena memungkinkan setiap negara memproduksi sesuatu yang keunggulan komparatifnya ia kuasai. Konsep keunggulan komparatif (comparative advantage) pertama kali diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1817 melalui bukunya yang berjudul “Principles of Political Economic and Taxation”. Konsep tersebut

kemudian dikenal sebagai Hukum Keunggulan Komparatif (The law of Comparative Advantage). Dalam hukum tersebut, Ricardo menyatakan bahwa meskipun suatu negara kurang efisien (memiliki kerugian absolut) dalam memproduksi kedua komoditas dibandingkan dengan negara lain, namun masih terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Suatu negara harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih kecil (ini merupakan komoditas dengan keunggulan komparatif) dan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih besar (komoditas ini memiliki kerugian komparatif) (Salvatore 1997). Negara atau wilayah yang dapat menghasilkan barang yang memiliki harga relatif yang lebih murah dari negara atau negara lain disebut memiliki keunggulan komparatif. Menurut Oktaviani et al. (2009), keunggulan komparatif bersifat dinamis karena dapat berubah sewaktu-waktu oleh faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ekonomi dunia, lingkungan domestik dan teknologi. Konsep keunggulan komparatif ini bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional.

David Ricardo mendasarkan hukum keunggulan komparatifnya pada sejumlah asumsi yang disederhanakan, yaitu: (1) hanya terdapat dua negara dan dua komoditas, (2) perdagangan bersifat bebas, (3) terdapat mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam sebuah negara namun tidak ada mobilitas antara dua negara, (4) biaya produksi konstan, (5) tidak terdapat biaya transportasi, (6) tidak ada perubahan teknologi, dan (7) menggunakan teori nilai tenaga kerja. Asumsi satu hingga enam masih dapat diterima sedangkan asumsi tujuh (teori nilai tenaga kerja) sudah tidak berlaku dan seharusnya tidak digunakan untuk menjelaskan keunggulan komparatif (Salvatore, 1997). Hal ini sebabkan karena teori nilai

4

Sentra produksi buah mangga

5

tenaga kerja menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu: (1) tidak memperhatikan adanya kualitas kerja (terdidik/tidak terdidik dan terlatih/tidak terlatih) dan (2) Jasa produktif selain tenaga kerja manusia yang ikut membantu dalam proses pembuatan barang harus dihilangkan (hal ini tidak realistis). Keunggulan komparatif yang dikemukan oleh Ricardo hanya berdasarkan pada penggunaan dan produktivitas tenaga kerja tanpa menjelaskan alasan timbulnya perbedaan produktivitas tenaga kerja di antara berbagai negara. Teori ini juga tidak menjelaskan mengenai pengaruh perdagangan internasional terhadap pendapatan yang diperoleh faktor produksi. Selanjutnya konsep keunggulan komparatif yang dikemukan oleh David Ricardo disempurnakan oleh Heckscher dan Ohlin pada tahun 1933 (Salvatore 1997)

Heckscher dan Ohlin membuat perbaikan terhadap konsep keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo dengan memasukan unsur-unsur yang dianggap relevan seperti perbedaan kelimpahan sumber daya. Dalam kenyataannya, elemen yang berpengaruh terhadap berlangsungnya perdagangan internasional bukan hanya tenaga kerja, melainkan juga faktor-faktor produksi lainnya seperti tanah, modal, keterampilan manajemen, sumber-sumber daya mineral, dan sebagainya. Menurut teorema Heckscher dan Ohlin, sebuah negara akan mengekspor komoditas yang produksinya lebih banyak menyerap faktor produksi yang ketersediaannya relatif melimpah dan murah, sedangkan dalam waktu bersamaan negara tersebut akan mengimpor komoditas yang memerlukan sumber daya yang langka dan mahal. Teorema ini lebih menonjolkan perbedaan dalam kelimpahan faktor secara relatif, atau kepemilikan faktor-faktor produk di antara satu negara dengan negara lain, sebagai landasan dasar atau faktor penentu utama keunggulan komparatif bagi masing-masing negara. Atas dasar ini lah, model Heckscher-Ohlin sering disebut pula sebagai teori kepemilikan faktor (factor endowment theory) atau teori proporsi faktor (factor-proportion theory) (Salvatore 1997).

berbagai bentuk hambatan lainnya yang dapat mengurangi arus perdagangan barang di antara kedua negara, (10) Sumber daya produktif atau faktor produksi yang ada di masing-masing negara dapat dikerahkan secara penuh dalam kegiatan-kegiatan produksi, (11) Perdagangan internasional yang terjadi di antara negara 1 dan negara 2 sepenuhnya seimbang (jumlah ekspor dan impor dari kedua negara sama) (Salvatore 1997).

Selanjutnya tahun 1936, Haberler menjelaskan teori keunggulan komparatif pada teori biaya oportunitas sehingga disebut juga sebagai hukum biaya komparatif. Menurut biaya oportunitas, biaya suatu komoditas adalah sejumlah komoditas kedua yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumberdaya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas pertama. Negara yang memiliki biaya oportunitas lebih rendah dalam memproduksi sebuah komoditas yang akan memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas tersebut (dan memiliki kerugian komparatif dalam komoditas kedua). Biaya oportunitas timbul ketika (1) sumber daya atau faktor produksi bersifat substitusi sempurna atau digunakan dalam proporsi yang sama dalam memproduksi kedua komoditas, (2) semua unit dari faktor produksi yang sama bersifat homogen atau memiliki kualitas yang tepat sama (Oktaviani et al. 2009).

Keunggulan komparatif suatu komoditas dapat diukur berdasarkan harga bayangan (shadow price) atau berdasarkan analisis ekonomi yang akan menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi sesungguhnya dari unsur biaya maupun hasil. Analisis ekonomi suatu proyek atau aktivitas ekonomi atas manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa memperhatikan siapa yang menyumbang dan menerima manfaat tersebut.

Pada dasarnya, konsep keunggulan komparatif masih bisa diterapkan jika kondisi perekonomian tidak terdistorsi oleh kebijakan pemerintah. Namun jika dikaitkan dengan kondisi aktual, maka asumsi ini menjadi tidak relevan karena hampir seluruh pemerintah di setiap negara, khususnya Indonesia masih menerapkan intervensi kebijakan sehingga membuat kondisi perekonomian menjadi terdistorsi. Oleh karena itu, konsep keunggulan komparatif tidak dapat dipakai untuk mengukur daya saing suatu kegiatan produksi pada kondisi perekonomian aktual. Dari sudut badan atau orang yang berkepentingan langsung dalam suatu proyek, konsep yang lebih cocok digunakan untuk mengukur kelayakan secara finansial adalah keunggulan kompetitif.

Keunggulan Kompetitif

komparatif sehingga keberadaannya bukan merupakan suatu konsep yang sifatnya menggantikan atau mensubstitusi terhadap konsep keunggulan komparatif, akan tetapi merupakan konsep yang sifatnya saling melengkapi.

Suatu komoditas dapat memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sekaligus, apabila komoditas tersebut menguntungkan untuk diproduksi atau diusahakan dan dapat bersaing di pasar internasional. Akan tetapi apabila komoditas yang diproduksi di suatu negara hanya mempunyai keunggulan komparatif namun tidak memiliki keunggulan kompetitif, maka di negara tersebut diasumsikan terjadi distorsi pasar atau terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu kegiatan produksi sehingga berpotensi merugikan produsen. Bentuk-bentuk distorsi (hambatan) pasar tersebut antara lain prosedur administrasi yang berbelit, pajak, dan sebagainya. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan deregulasi yang dapat menghilangkan distorsi tersebut. Hal sebaliknya juga dapat terjadi bila suatu komoditas hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak memiliki keunggulan komparatif. Kondisi ini akan terjadi apabila pemerintah memberikan proteksi terhadap komoditas tersebut. Bentuk proteksi tersebut bisa berupa jaminan harga, kemudahan perizinan dan kemudahan fasilitas lainnya (Sudaryanto

et al. 1993 dalam Novianti 2003).

Menurut Gray (1985) dalam Novianti (2003), terdapat perbedaan antara analisis ekonomi (yang digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif) dengan analisis finansial (yang digunakan untuk mengukur keunggulan kompetitif). Secara garis besar, Gray memaparkan perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Pembayaran Transfer a. Pajak

Dalam analisis ekonomi, pembayaran pajak tidak dikurangkan dalam perhitungan keuntungan suatu aktivitas ekonomi. Pajak adalah bagian dari hasil bersih suatu aktivitas ekonomi yang diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, pajak tidak dianggap sebagai biaya, tetapi merupakan transfer penerimaan dari sekelompok orang kepada kelompok lainnya, sedangkan dalam analisis finansial, pajak merupakan unsur biaya.

b. Subsidi

Seperti halnya pajak, subsidi merupakan transfer penerimaan dari masyarakat. Dalam analisis finansial, subsidi mengurangi biaya produksi sehingga akan menambah keuntungan suatu proyek. Sedangkan pada analisis ekonomi, harga pasar harus disesuaikan untuk menghilangkan efek subsidi tersebut. Jika subsidi ini menurunkan harga barang-barang input, maka besarnya subsidi harus ditambahkan pada harga pasar barang-barang input tersebut.

c. Bunga Modal

Dalam analisis finansial bunga pinjaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri dimasukkan sebagai biaya, sedangkan dalam analisis ekonomi (sosial) bunga atas pinjaman dalam negeri tidak dimasukkan sebagai biaya, tetapi bunga atas pinjaman dari luar negeri diperhitungkan sebagai biaya.

Dalam analisis ekonomi selalu digunakan harga bayangan yang menggambarkan nilai ekonomi atau nilai sosial sesungguhnya daripada unsur-unsur biaya maupun hasil, sedangkan dalam analisis finansial selalu dipakai harga pasar atau harga aktual.

Keunggulan kompetitif suatu negara ditentukan oleh empat faktor, antara lain: (1) kondisi faktor (factor condition), kondisi permintaan (demand condition), industri terkait dan industri pendukung yang kompetitif (related and supporting industry), serta kondisi struktur, persaingan dan strategi industri (firm strategy, structure, andrivalry). Ada dua faktor yang mempengaruhi interaksi antara keempat faktor tersebut yaitu faktor kesempatan (chance event) dan faktor pemerintah (goverment). Secara bersama-sama faktor-faktor ini membentuk sistem dalam peningkatan keunggulan daya saing yang disebut Porter’s Diamond

Theory (Porter 1990 dalam Mudjayani 2008).

Analisis Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah hingga saat ini masih tetap dipraktekan dalam perdagangan internasional, khususnya oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kebijakan tersebut diterapkan dalam rangka meningkatkan ekspor untuk memperbesar cadangan devisa ataupun sebagai usaha untuk melindungi produk dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Kebijakan tersebut biasanya diberlakukan untuk input ataupun output yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga input dan harga output yang diminta produsen (harga privat) dengan harga yang sebenarnya terjadi jika dalam kondisi perdagangan bebas (harga sosial). Monke dan Pearson (1989) dalam bukunya memberi istilah khusus untuk kebijakan pemerintah yang terkait dengan perdagangan dengan istilah kebijakan harga (price policy). Hal ini dikarenakan setiap instumen kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah selalu ditujukan untuk mempengaruhi harga suatu komoditas, baik di pasar domestik maupun dipasar internasional (jika negara bersangkutan termasuk negara besar). Menurut Monke dan Pearson (1989), kebijakan harga (price policy) dibedakan berdasarkan tiga tipe kriteria, antara lain tipe instrument (subsidi dan kebijakan perdagangan), pihak atau kelompok yang menerima manfaat atau keuntungan (produsen dan konsumen) dan jenis komoditas (impor dan ekspor).

A. Tipe Instrumen

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada suatu komoditas ada dua bentuk (instrument), yaitu berupa subsidi dan kebijakan perdagangan. Kebijakan subsidi terdiri dari subsidi positif dan subsidi negatif (pajak), sedangkan kebijakan perdagangan meliputi tarif dan kuota.

Kebijakan perdagangan adalah pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kuantitas (volume atau nilai) ekspor dan impor suatu komoditas yang diperdagangkan secara internasional (tradable) sehingga perbedaan harga komoditas tersebut baik yang terjadi di pasar domestik maupun di pasar internasional dapat dikendalikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah (melindungi produsen atau konsumen dalam negeri). Sebagai contoh, apabila harga suatu komoditas dipasar internasional lebih rendah dari harga di pasar domestik, maka kebijakan yang tepat untuk melindungi produsen dalam negeri adalah kebijakan impor. Kebijakan ini akan membatasi kuantitas komoditas yang diimpor dengan cara meningkatkan tariff per unit (pajak impor) ataupun dengan membatasi volume impornya secara langsung (kuota impor). Dengan demikian, kuantitas komoditas impor tersebut akan berkurang dan harganya dipasar domestik akan meningkat diatas harga internasionalnya. Sedangkan kebijakan yang tepat untuk melindungi konsumen dalam negeri adalah kebijakan perdagangan ekspor. Kebijakan ini akan membatasi jumlah komoditas yang diekspor dengan cara meningkatkan pajak ekspor maupun memberlakukan kuota ekspor sehingga harga domestiknya lebih rendah daripada harga internasionalnya.

Monke dan Pearson (1989), mengklasifikasikan pengaruh kebijakan ke dalam delapan tipe kebijakan subsidi dan dua tipe kebijakan perdagangan, sebagaimana yang tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 5 Klasifikasi kebijakan pemerintah terhadap harga komoditas

Instrumen Dampak pada produsen Dampak pada konsumen Kebijakan Subsidi: Subsidi pada Produsen: Subsidi pada Konsumen: 1. Tidak merubah

PE : Produsen Barang Orientasi Ekspor PI : Produsen Barang Subsidi Impor CE : Komsumen Barang Orientasi Ekspor CI : Konsumen Barang Substitusi Impor TCE : Hambatan Barang Ekspor

Menurut Monke dan Pearson (1989), kebijakan subsidi dan perdagangan berbeda dalam tiga aspek, yaitu :pertama, berimplikasi terhadap anggaran pemerintah; kedua, tipe alternatif kebijakan; dan ketiga, tingkat kemampuan penerapan kebijakannya.

1. Implikasi terhadap anggaran pemerintah

Kebijakan subsidi akan mengurangi anggaran pemerintah dan pajak akan menambah anggaran pemerintah, sedangkan kebijakan perdagangan tidak memengaruhi anggaran pemerintah. Implementasi dari kebijakan tersebut dapat memengaruhi kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan peluang ekspor suatu komoditas.

2. Tipe alternatif kebijakan

Terdapat delapan tipe subsidi bagi produsen dan konsumen pada barang orientasi ekspor dan barang substitusi impor, yaitu:

a. Subsidi positif kepada produsen barang substitusi impor (S+PI) b. Subsidi positif kepada produsen barang orientasi ekspor (S+PE) c. Subsidi negatif kepada produsen barang substitusi impor (S-PI) d. Subsidi negatif kepada produsen barang orientasi ekspor (S-PE) e. Subsidi positif kepada konsumen barang substitusi impor (S+CI) f. Subsidi positif kepada konsumen barang orientasi ekspor (S+CE) g. Subsidi negatif kepada konsumen barang substitusi impor (S-CI) h. Subsidi negatif kepada konsumen barang orientasi ekspor (S-CE)

Subsidi positif yang diterapkan pada produsen akan membuat harga yang diterima produsen menjadi lebih tinggi, sementara jika diterapkan pada konsumen akan berlaku sebaliknya. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan sebelum ada kebijakan subsidi positif. Sedangkan penerapan subsidi negatif (pajak) akan membuat harga yang diterima produsen menjadi lebih rendah, sementara jika diterapkan pada konsumen akan menyebabkan harga yang diterima menjadi lebih tinggi. Kondisi ini bagi produsen dan konsumen menjadi lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi sebelum subsidi negatif (pajak) diterapkan.

Dalam kebijakan perdagangan hanya terdapat dua tipe, yaitu hambatan perdagangan pada barang impor (TPI) atau hambatan perdagangan pada barang ekspor (TPE). Menurut Monke dan Pearson (1989), aliran impor atau ekspor dapat dibatasi oleh pajak perdagangan atau kebijakan kuota sepanjang pemerintah dapat memiliki mekanisme yang efektif untuk mengontrol penyelundupan.

3. Tingkat kemampuan penerapan

Kebijakan subsidi dapat diterapkan pada komoditas asing (tradable) dan komoditas domestik (non tradable), sedangkan kebijakan perdagangan hanya dapat diberlakukan pada komoditas tradable.

B. Kelompok Penerima Manfaat atau Keuntungan

pemerintah melalui anggarannya harus membayar keseluruhan transfer, ketika produsen memperoleh keuntungan dan konsumen mengalami kerugian, dan ketika konsumen memperoleh keuntungan dan produsen kerugian. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keuntungan yang didapat oleh satu pihak hanya menjadi pengganti dari kerugian yang dialami oleh pihak lain, tetapi dengan adanya transfer yang diikuti oleh efisiensi ekonomi yang hilang, maka keuntungan yang akan diperoleh akan lebih kecil daripada kerugian yang diderita. Oleh karena itu, manfaat yang akan diperoleh akan lebih kecil daripada kerugian yang diderita. Oleh karena itu, manfaat yang diperoleh kelompok tertentu (konsumen, produsen atau anggaran pemerintah) adalah lebih kecil dari jumlah yang hilang dari kelompok lainnya.

C. Jenis Komoditas

Klasifikasi berdasarkan jenis komoditas bertujuan untuk membedakan antara komoditas yang dapat diekspor dan komoditas yang dapat diimpor. Apabila tidak ada kebijakan harga, maka harga domestik adalah sama dengan harga pasar internasional, dimana untuk barang yang dapat diekspor digunakan harga FOB (Free On Board/harga di pelabuhan ekspor) dan untuk harga yang dapat diimpor digunakan harga CIF (harga di pelabuhan impor).

Kebijakan Terhadap Output

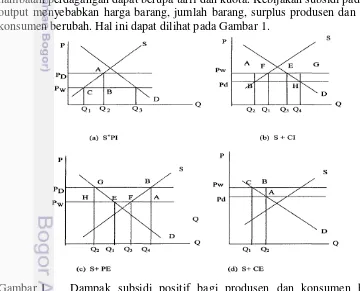

Kebijakan harga yang ditetapkan pada output dapat berupa kebijakan subsidi baik subsidi positif maupun subsidi negatif (pajak), sedangkan kebijakan hambatan perdagangan dapat berupa tarif dan kuota. Kebijakan subsidi pada harga output menyebabkan harga barang, jumlah barang, surplus produsen dan surplus konsumen berubah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Sumber : Monke dan Pearson (1989)

Gambar 1(a) menunjukan subsidi positif untuk produsen barang impor dimana harga barang yang diterima dipasar domestic (PD) lebih tinggi dari harga

di pasar internasional (dunia) (PW). Subsidi ini merupakan insentif bagi produsen

sehingga dapat meningkatkan output produksinya. Hal ini dibuktikan dengan bergesernya output produksi (Q) dari Q1 ke Q2, sedangkan konsumsi tetap di Q3

pada tingkat subsidi sebesar (PD – PW). Subsidi ini tidak merubah harga barang

impor di pasar domestik sehingga harga yang diterima oleh konsumen di pasar domestik sama dengan harga di pasar dunia. Menurut Novianti (2003) subsidi ini dapat dilakukan jika produsen dan konsumen dapat dipisahkan berdasarkan wilayah ekonomi yang jauh dan diikuti pula oleh kontrol administrasi yang ketat sehingga perbedaan harga antara produsen (karena diberi subsidi) dan konsumen (tanpa subsidi) dapat terjadi. Dampak lanjutan dari subsidi ini adalah turunnya jumlah barang impor dari (Q3 – Q1) menjadi (Q3 – Q2). Pada tingkat subsidi per

output sebesar (PD-PW) dan tingkat output produksi sebesar Q2, maka total transfer

pemerintah ke produsen yaitu sebesar (Q2x (PD – PW)) atau sebesar PDABPW.

Subsidi menyebabkan barang yang seharusnya diimpor akan diproduksi sendiri dengan biaya korbanan sebesar Q1CAQ2, sedangkan opportunity cost yang

diperoleh jika barang tersebut diimpor adalah sebesar Q1CBQ2. Subsidi akan

memberikan dampak terjadinya kehilangan efisiensi sebesar CAB.

Gambar 1(b) menunjukan subsidi positif untuk konsumen barang impor dimana harga barang impor yang diterima dipasar domestik, menjadi lebih rendah dari harga di pasar dunia. Kebijakan subsidi sebesar (PW – PD) menyebabkan

konsumsi naik dari Q3 ke Q4 sedangkan produksi turun dari Q1 ke Q2. Peningkatan

konsumsi akan direspon dengan peningkatan barang impor dari (Q3– Q1) menjadi

(Q4 – Q2). Pada kondisi tersebut, telah terjadi dua transfer yaitu transfer dari

pemerintah ke konsumen sebesar ABHG dan transfer dari produsen ke konsumen sebesar PWABPD. Dengan demikian, kehilangan efisiensi ekonomi terjadi pada

produksi dan konsumsi. Pada sisi produksi, output turun dari Q1 menjadi Q2

menyebabkan hilangnya pendapatan sebesar Q2AFQ1 atau sebesar (PWx (Q1 –

Q2)), sedangkan besarnya input yang dapat dihemat adalah sebesar Q2BFQ1

sehingga terjadi inefisiensi sebesar AFB. Sedangkan dari sisi konsumsi menunjukan opportunity cost akibat meningkatnya konsumsi dari Q3 menjadi Q4

adalah sebesar (PWx (Q4 – Q3)) atau sebesar Q3EGHQ4 dengan kemampuan

membayar konsumen sebesar Q3EHQ4 sehingga inefisiensi sebesar EGH.

Sehingga total inefisiensi yang terjadi adalah sebesar AFB dan EGH.

Gambar 1(c) menunjukan subsidi untuk produsen barang ekspor. Adanya subsidi dari pemerintah menyebabkan harga yang diterima produsen lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasar dunia. Harga yang tinggi berakibat pada peningkatan output produksi dalam negeri dari Q3 ke Q4, sedangkan konsumsi

menurun dari Q1 ke Q2 sehingga jumlah ekspor meningkat dari Q3 ke Q4. Tingkat

subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar GBAH.

Gambar 1(d) menunjukan subsidi untuk konsumen barang ekspor, pada grafik tersebut harga dunia (PW) lebih besar dari harga yang diterima produsen

(Pd). Harga yang lebih rendah menyebabkan konsumsi harga barang ekspor

meningkat dari Q1 menjadi Q2. Perubahan ini akan menyebabkan opportunity cost

sebesar (PW x (Q2 – Q1)) atau area yang sama dengan kemampuan membayar

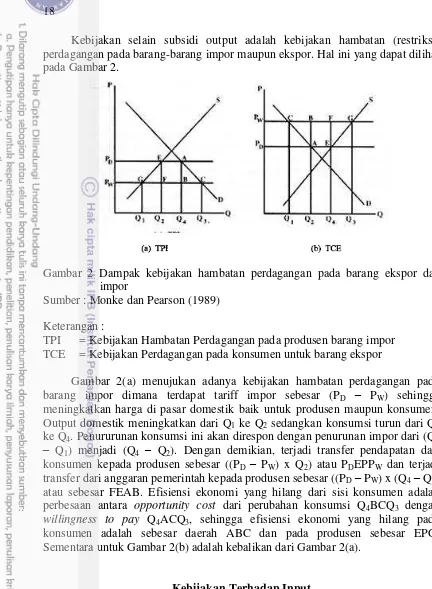

Kebijakan selain subsidi output adalah kebijakan hambatan (restriksi) perdagangan pada barang-barang impor maupun ekspor. Hal ini yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Dampak kebijakan hambatan perdagangan pada barang ekspor dan impor

Sumber : Monke dan Pearson (1989) Keterangan :

TPI = Kebijakan Hambatan Perdagangan pada produsen barang impor TCE = Kebijakan Perdagangan pada konsumen untuk barang ekspor

Gambar 2(a) menujukan adanya kebijakan hambatan perdagangan pada barang impor dimana terdapat tariff impor sebesar (PD – PW) sehingga

meningkatkan harga di pasar domestik baik untuk produsen maupun konsumen. Output domestik meningkatkan dari Q1 ke Q2 sedangkan konsumsi turun dari Q3

ke Q4. Penururunan konsumsi ini akan direspon dengan penurunan impor dari (Q3

– Q1) menjadi (Q4 – Q2). Dengan demikian, terjadi transfer pendapatan dari

konsumen kepada produsen sebesar ((PD – PW) x Q2) atau PDEPPW dan terjadi

transfer dari anggaran pemerintah kepada produsen sebesar ((PD– PW) x (Q4– Q2)

atau sebesar FEAB. Efisiensi ekonomi yang hilang dari sisi konsumen adalah perbesaan antara opportunity cost dari perubahan konsumsi Q4BCQ3 dengan

willingness to pay Q4ACQ3, sehingga efisiensi ekonomi yang hilang pada

konsumen adalah sebesar daerah ABC dan pada produsen sebesar EPG. Sementara untuk Gambar 2(b) adalah kebalikan dari Gambar 2(a).

Kebijakan Terhadap Input

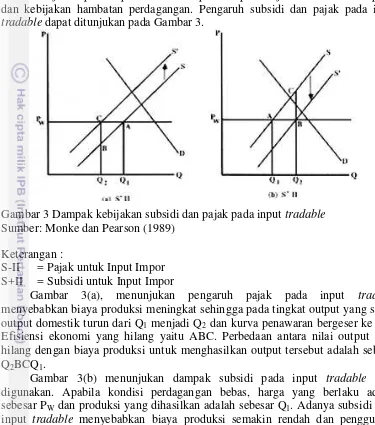

akan mengakibatkan perubahan harga barang, jumlah barang, surplus produsen dan konsumen berubah (Monke dan Pearson 1989). Perubahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

Kebijakan Input Tradable

Kebijakan pada input tradable dapat berupa kebijakan subsidi atau pajak dan kebijakan hambatan perdagangan. Pengaruh subsidi dan pajak pada input

tradable dapat ditunjukan pada Gambar 3.

Gambar 3 Dampak kebijakan subsidi dan pajak pada input tradable

Sumber: Monke dan Pearson (1989) Keterangan :

S-II = Pajak untuk Input Impor S+II = Subsidi untuk Input Impor

Gambar 3(a), menunjukan pengaruh pajak pada input tradable

menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga pada tingkat output yang sama, output domestik turun dari Q1 menjadi Q2 dan kurva penawaran bergeser ke atas.

Efisiensi ekonomi yang hilang yaitu ABC. Perbedaan antara nilai output yang hilang dengan biaya produksi untuk menghasilkan output tersebut adalah sebesar Q2BCQ1.

Gambar 3(b) menunjukan dampak subsidi pada input tradable yang digunakan. Apabila kondisi perdagangan bebas, harga yang berlaku adalah sebesar PW dan produksi yang dihasilkan adalah sebesar Q1. Adanya subsidi pada

input tradable menyebabkan biaya produksi semakin rendah dan penggunaan input lebih intensif sehingga kurva penawaran bergeser kebawah (S’) dan produksi mengalami kenaikan dari Q1 menjadi Q2. Inefisiensi yang terjadi adalah

sebesar ABC yang merupakan pengaruh perbedaan antara biaya produksi setelah output meningkat yaitu Q1ACQ2 dengan penerimaan output yang meningkat yaitu

Q1ABQ2.

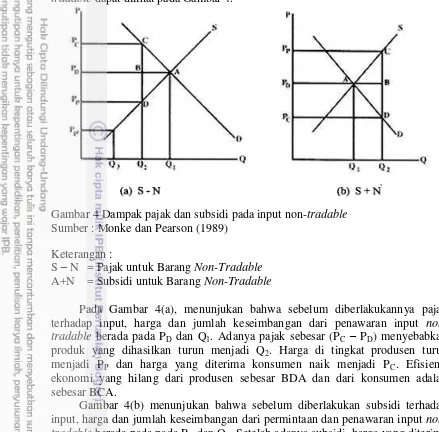

Kebijakan Input Non-Tradable

non-tradable. Pengaruh kebijakan subsidi dan pajak yang diterapkan pada input non-tradable dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Dampak pajak dan subsidi pada input non-tradable

Sumber : Monke dan Pearson (1989) Keterangan :

S – N = Pajak untuk Barang Non-Tradable

A+N = Subsidi untuk Barang Non-Tradable

Pada Gambar 4(a), menunjukan bahwa sebelum diberlakukannya pajak terhadap input, harga dan jumlah keseimbangan dari penawaran input non-tradable berada pada PD dan Q1. Adanya pajak sebesar (PC – PD) menyebabkan

produk yang dihasilkan turun menjadi Q2. Harga di tingkat produsen turun

menjadi PP dan harga yang diterima konsumen naik menjadi PC. Efisiensi

ekonomi yang hilang dari produsen sebesar BDA dan dari konsumen adalah sebesar BCA.

Gambar 4(b) menunjukan bahwa sebelum diberlakukan subsidi terhadap input, harga dan jumlah keseimbangan dari permintaan dan penawaran input non-tradable berada pada pada PD dan Q1. Setelah adanya subsidi, harga yang diterima

produsen menjadi lebih rendah yaitu PC. Efisiensi yang hilang dari produsen

adalah sebesar ABC dan inefisiensi konsumen adalah sebesar ABD.

Analisis PAM (Policy Analysis Matriks)

Isu kedua adalah dampak investasi publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur baru terhadap tingkat efisiensi sistem usahatani. Efisiensi diukur dengan tingkat keuntungan sosial (social profitability), yaitu tingkat keuntungan yang dihitung berdasarkan harga efisiensi. Investasi publik yang berhasil (misalnya, investasi dalam bentuk jaringan irigasi atau transportasi) akan meningkatkan nilai output atau menurunkan biaya input. Perbedaan keuntungan sosial sebelum dan sesudah adanya investasi publik menunjukkan peningkatan keuntungan sosial.

Isu ketiga berkaitan erat dengan isu kedua, yaitu dampak investasi baru dalam bentuk riset atau teknologi pertanian terhadap tingkat efisiensi sistem usahatani. Sebuah investasi publik dalam bentuk penemuan benih baru, teknik budidaya, atau teknologi pengolahan hasil akan meningkatkan hasil usahatani atau hasil pengolahan dengan sendirinya meningkatkan pendapatan atau menurunkan biaya. Perbedaan keuntungan sosial sebelum dan sesudah investasi dalam bentuk riset menunjukkan manfaat dari investasi tersebut.

Metode PAM pada dasarnya secara ringkas dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi ekonomi dan besarnya insentif atau intervensi pemerintah serta dampaknya pada sistem komoditas secara keseluruhan dengan sistematis. Sistem komoditas yang dapat dipengaruhi meliputi empat aktivitas, antara lain aktivitas usahatani (farm production), pengolahan dan pemasaran. Selain itu, analisis ini juga dapat digunakan pada sistem komoditas dengan berbagai daerah, tipe usahatani dan teknologi. Dibandingkan dengan menghitung efisiensi ekonomi dan insentif intervensi pemerintah yang konvensional, maka dengan menggunakan matriks PAM penghitungan dapat dilakukan secara menyeluruh, sistematis dan output yang sangat beragam. Namun kekurangan dari alat analisis ini tidak membahas masing-masing analisis secara mendalam dan outputnya pun hanya berlaku pada saat aktual saja.

Metode PAM merupakan suatu analisis yang dapat mengidentifikasi tiga analisis yaitu analisis keuntungan yang terdiri dari keuntungan privat dan keuntungan sosial/ekonomi, analisis daya saing (keunggulan komparatif dan kompetitif) serta analisis dampak kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem komoditas. Merujuk pada Tabel 6, metode PAM terdiri dari tiga baris dan empat kolom.