KUALITAS SILASE DAUN SINGKONG, DAUN UBI JALAR,

DAN DAUN LAMTORO YANG DIPANEN

PADA WAKTU BERBEDA

SKRIPSI

DEDE HUSBAN RIJALI

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

RINGKASAN

DEDE HUSBAN RIJALI. D24053070. 2010. Kualitas Silase Daun Singkong, Daun Ubi Jalar, dan Daun Lamtoro yang Dipanen pada Waktu Berbeda. Skripsi. Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc. Pembimbing Anggota : Dr. Ir. Rita Mutia, M.Sc.

Daun singkong, daun ubi jalar, dan daun lamtoro merupakan hijauan yang dapat dijadikan bahan pakan. Pemberian pakan hijauan pada ternak dapat berupa hijauan segar atau berupa hijauan yang diawetkan seperti hay dan silase. Silase merupakan pakan ternak yang dihasilkan melalui proses fermentasi an aerob dengan kandungan air yang tinggi. Keberhasilan dalam proses silase salah satunya ditentukan oleh kandungan Water Soluble Carbohydrate (WSC) yang ada pada bahan baku silase. Kandungan WSC pada hijauan berkaitan dengan penerimaan cahaya matahari. Tanaman merubah energi dari matahari menjadi gula sehingga konsentrasi gula secara umum lebih tinggi pada sore atau menjelang malam hari. Konsentrasi gula mulai menurun pada malam hari melalui proses respirasi dalam tanaman dan lebih rendah lagi pada pagi hari. Sehingga kajian kualitas silase hijauan yang dipanen pada waktu berbeda sangat diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan kualitas silase dari daun lamtoro, daun singkong, dan daun ubi jalar yang dipanen pada waktu berbeda. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) berpola faktorial (3x3). Faktor A adalah jenis hijauan (daun singkong, daun ubi jalar, dan daun lamtoro); faktor B adalah waktu panen (pagi, siang, dan sore hari).

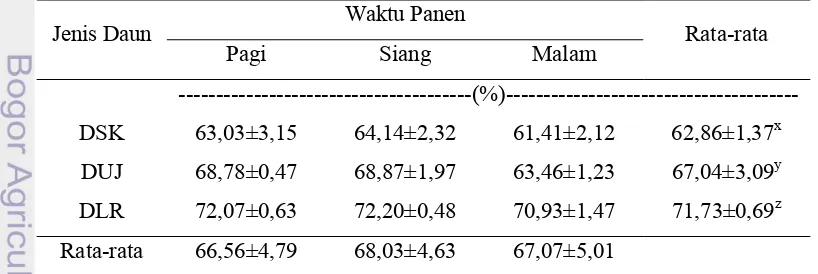

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan daun ubi jalar yang dipanen pada malam hari memiliki nilai pH yang rendah dan kehilangan WSC yang tinggi yaitu sebesar 3,85 dan 13,85 %BK jika dibandingkan dengan perlakuan lain yaitu berturut-turut sebesar 4,23; 3,97 dan 5,73 %BK; 8,63 %BK untuk perlakuan daun ubi jalar yang dipanen pada pagi dan siang hari, 4,50; 4,50; 4,04 dan 3,01 %BK; 3,14 %BK; 8,93 %BK untuk perlakuan daun singkong yang dipanen pada pagi, siang, dan malam hari, 5,80; 5,89; 5,45 dan 0,93 %BK; 0,59 %BK; 1,57 %BK untuk perlakuan daun lamtoro yang dipanen pada pagi, siang, dan malam hari. Kelarutan tertinggi terdapat pada perlakuan daun lamtoro yang dipanen pada pagi, siang, dan malam hari yaitu berturut-turut 72,07%; 72,20%; dan 70,93%. Kelarutan terendah terdapat pada perlakuan daun singkong yang dipanen pada pagi, siang, dan malam hari yaitu berturut-turut 63,03%; 64,14%; dan 61,41%. Sifat fisik silase, keberadaan jamur, populasi BAL, dan kehilangan bahan kering tidak menunjukan perbedaan yang nyata antar perlakuan jenis hijauan dan waktu panen. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan daun ubi jalar yang dipanen pada malam hari menghasilkan kualitas silase yang baik dibandingkan dengan perlakuan lain.

ii

ABSTRACT

Silage quality of cassava leaves, sweet potato leaves, and leucaena leaves whoes different of harvest time

Rijali, D. H., Nahrowi and R. Mutia

The aims of the study were to investigate the effect of harvest time on quality of cassava leaves silage, sweet potato leaves silage, and leucaena leaves silage, including organoleptic characteristic, the presence of fungi, pH, lactic acid bacteria (LAB) population, Dry Mater (DM) lost, WSC (Water Soluble Carbohydrate) lost, and solubility. The research used randomized factorial design (3x3) with factor A was forage source (cassava leaves, sweet potato leaves, and leucaena leaves) and factor B was the harvest time (morning, noon, and night). The results showed that forage sources and harvest time were significantly (P<0.05) influent pH and WSC lost. pH and WSC lost from sweet potato leaves were higher than the others silage. pH and WSC lost from forage harvested at night were higher than the others silage. There were interaction between forage sweet potato and time of harvesting. It is concluded that silage for sweet potato harvested at night was good in term of pH and WSC lost.

KUALITAS SILASE DAUN SINGKONG, DAUN UBI JALAR,

DAN DAUN LAMTORO YANG DIPANEN

PADA WAKTU BERBEDA

DEDE HUSBAN RIJALI D24053070

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

iv Judul Skripsi : Kualitas Silase Daun Singkong, Daun Ubi Jalar, dan Daun Lamtoro yang Dipanen pada Waktu Berbeda

Nama : Dede Husban Rijali

NIM : D24053070

Menyetujui,

Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota,

(Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc.) (Dr. Ir. Rita Mutia, M.Sc.) NIP.19620425 198603 1 002 NIP. 19630917 198803 2 001

Mengetahui: Ketua Departemen

Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan

(Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc.Agr.) NIP. 19670506 199103 1 001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cileungsi, kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat pada

tanggal 10 Mei 1987 dari pasangan Bapak Muchlis Abdillah dan Ibu Suratmi.

Penulis merupakan putra kedua dari dua bersaudara.

Penulis memulai pendidikannya di Taman Kanak-kanak (TK) PT. Semen

Cibinong pada tahun 1992. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar tahun 1999 di

SD Negeri 1 Cileungsi dan pendidikan menengah pertama pada tahun 2002 di SLTP

Negeri 1 Cileungsi. Tahun 2005 penulis lulus dari SMA Negeri 3 Kota Bogor, Jawa

Barat dan pada tahun yang sama masuk Institut Pertanian Bogor melalui jalur

Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis diterima di Departemen Ilmu Nutrisi

dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor pada tahun

2006.

Selama menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi

Pakan, penulis aktif menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Nutrisi Ternak

(Himasiter) Fakultas Peternakan periode 2006/2007. Penulis dari tahun 2002 sampai

sekarang masih aktif dalam pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Nurul

vi KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia

dan rahmat-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini ditulis

berdasarkan penelitian yang berjudul “Kualitas Silase Daun Singkong, Daun Ubi Jalar, dan Daun Lamtoro yang Dipanen pada Waktu Berbeda’’ yang dilaksanakan dari bulan Mei 2009. Penelitian ini mempelajari pengaruh jenis hijauan

dan waktu panen yang berbeda terhadap kualitas silase yang dihasilkan yang dilihat

dari sifat fisik, keberadaan jamur, pH, koloni bakteri asam laktat, kehilangan bahan

kering, kehilangan WSC, dan kelarutan silase.

Keberhasilan dalam proses silase salah satunya ditentukan oleh kandungan

Water Soluble Carbohydrate (WSC) yang ada pada bahan baku silase. Kandungan WSC pada hijauan berkaitan dengan penerimaan cahaya matahari. Tanaman

merubah energi dari matahari menjadi gula sehingga konsentrasi gula secara umum

lebih tinggi pada sore atau menjelang malam hari. Konsentrasi gula mulai menurun

pada malam hari melalui proses respirasi dalam tanaman dan lebih rendah lagi pada

pagi hari. Sehingga kajian kualitas silase hijauan yang dipanen pada waktu berbeda

sangat diperlukan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang

terhormat Dr. Ir. Rita Mutia, M.Sc selaku pembimbing akademik atas kesabaran,

penyediaan waktu dan keikhlasannya selama proses pembimbingan sehingga penulis

dapat menyelesaikan program sarjana. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya

juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc dan Dr. Ir. Rita Mutia,

MSc selaku pembimbing skripsi atas masukan, kesabaran, keikhlasan dan waktu

selama proses pembimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang

membutuhkan.

Bogor, Oktober 2010

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ... i

ABSTRACT ... ii

LEMBAR PERNYATAAN ... iii

viii

Jumlah Koloni Bakteri Asam Laktat ... 14

Kehilangan Bahan Kering ... 14

Kandungan Total Gula ... 15

Kelarutan ... 15

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 16

Keadaan Umum Penelitian ... 16

Karakteristik Fisik Silase ... 16

Keberadaan Jamur ... 18

Derajat Keasaman (pH) ... 19

Populasi Bakteri Asam Laktat ... 21

Kehilangan Bahan Kering ... 22

Kehilangan Water Soluble Carbohydrate (WSC) ... 23

Kelarutan ... 25

KESIMPULAN DAN SARAN ... 27

Kesimpulan ... 27

Saran ... 27

UCAPAN TERIMA KASIH ... 28

DAFTAR PUSTAKA ... 29

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

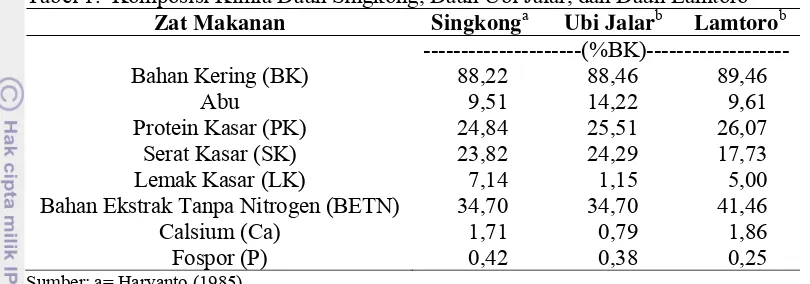

1 Komposisi Kimia Daun Singkong, Daun Ubi Jalar, dan

Daun Lamtoro ... 4

2 Jenis – Jenis Additive Silase ... 8

3 Kandungan WSC Daun Singkong, Daun Ubi Jalar, dan Daun Lamtoro ... 16

4 Karakteristik Silase Daun Singkong, Daun Ubi Jalar, dan Daun Lamtoro setelah Tiga Minggu Ensilase ... 17

5 Rataan Keberadaan Jamur Silase ... 18

6 Rataan pH Silase ... 20

7 Rataan Populasi Bakteri Asam Laktat ... 21

8 Rataan Kehilangan BK Silase ... 22

9 Rataan Kehilangan WSC ... 23

x DAFTAR GAMBAR

Nomor

1

Halaman

DAFTAR LAMPIRAN Nomor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Halaman

Kuisioner Pengamatan Sifat Fisik Silase Daun Singkong ... 34

Kuisioner Pengamatan Sifat Fisik Silase Daun Ubi Jalar ... 35

Kuisioner Pengamatan Sifat Fisik Silase Daun Lamtoro ... 36

ANOVA Keberadaan Jamur Silase ... 37

Uji Kontras Orthogonal Keberadaan Jamur Silase ... 37

ANOVA pH Silase ... 38

Uji Kontras Orthogonal pH Silase ... 38

ANOVA Kehilangan Bahan Kering Silase ... 39

Uji Kontras Orthogonal Kehilangan Bahan Kering Silase ... 39

ANOVA Kehilangan WSC Silase ... 40

Uji Kontras Orthogonal Kehilangan WSC Silase ... 40

ANOVA Kelarutan Silase ... 41

PENDAHULUAN Latar Belakang

Pakan hijauan merupakan salah satu aspek penting dalam dunia peternakan.

Ketersediaan hijauan sangat penting adanya terutama untuk ternak ruminansia. Di

Indonesia ketersediaan pakan hijauan sangat dipengaruhi oleh musim. Ketika musim

hujan ketersediaanya tinggi bahkan berlebih, sedangkan ketika musim kemarau

ketersediaanya menurun. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengawetan hijauan

ketika ketersediaanya berlebih untuk memenuhi kebutuhan hijauan saat musim

kemarau.

Secara umum ada dua jenis pengawetan hijauan yang sering digunakan, yaitu

pengawetan dengan teknik pengeringan dan pengawetan dengan teknik fermentasi an aerob (ensilase). Pengawetan dengan teknik pengeringan memiliki beberapa kekurangan, yaitu bergantung dengan cuaca dan kurang tahan simpan. Sebaliknya

pengawetan hijauan dengan fermentasi an aerob lebih tahan simpan dan pembuatannya dapat dilakukan setiap saat tanpa dipengaruhi oleh musim dan cuaca.

Silase merupakan pakan ternak yang dihasilkan melalui proses fermentasi an aerob dengan kandungan air yang tinggi. Bahan yang baik dijadikan silase harus mempunyai substrat mudah terfermentasi dalam bentuk Water Soluble Carbohydrate (WSC) yang cukup, buffering capacity yang relatif rendah dan kandungan bahan kering di atas 200 g kg-1 (McDonald et al., 1991). Water Soluble Carbohydrate tanaman umumnya dipengaruhi oleh spesies, fase pertumbuhan, budidaya, iklim,

umur dan waktu panen tanaman (Downing et al., 2008).

Waktu panen berkaitan dengan penerimaan cahaya matahari terhadap

tumbuhan. Tanaman pada umumnya melakukan proses fotosintesis. Proses

fotosintesis ini biasanya terjadi pada siang hari atau ketika ada cahaya matahari.

Tanaman merubah energi dari matahari menjadi gula sehingga konsentrasi gula

secara umum lebih tinggi pada sore atau malam hari. Konsentrasi gula menurun pada

malam hari melalui proses respirasi dalam tanaman dan lebih rendah lagi pada pagi

hari. Sehingga dengan adanya gula dari hasil fotosintesis tersebut, memungkinkan

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jenis hijauan dan waktu

panen terhadap kualitas silase yang dihasilkan termasuk diantaranya sifat

organoleptik, keberadaan jamur, pH, populasi bakteri asam laktat (BAL), kehilangan

TINJAUAN PUSTAKA

Daun Singkong (Manihot esculenta Crantz)

Ubi kayu atau Singkong termasuk ke dalam famili Euphorbiaceae, subfamili Crotoridae. Singkong dalam literatur lama dinamakan Manihot utilissima, dalam perkembangannya singkong disebut sebagai Manihot esculenta Crantz. Lokasi penyebaran singkong pada daerah 30° garis lintang utara sampai 30° garis lintang

selatan (Cock, 1992). Negara yang pertama kali membudidayakan singkong adalah

Brazil kemudian menyebar ke Afrika, Madagaskar, Hindia, Tiongkok dan masuk

Indonesia tahun 1740.

Indonesia merupakan penghasil singkong terbesar di kawasan Asia Tenggara

dan menduduki urutan ketiga di dunia. Produksi singkong Indonesia pada tahun 2007

mencapai 18,95 juta ton pada luas areal tanam 1,15 juta hektar dengan produktivitas

16,5 ton/ha (BPS dan Dirjen Tanaman Pangan 2007). Tanaman ini merupakan

tanaman tropik yang potensial digunakan untuk ternak, dan dapat menghasilkan

biomassa sumber energi pada bagian umbi dan protein pada daun dalam jumlah

besar. Menurut Devendra (1977) produk utama tanaman ini dibagi menjadi tiga

bagian yaitu; daun 6%, batang 44% dan umbi 50%.

Hasil penelitian Ravindran (1991) menunjukkan bahwa daun singkong

mempunyai kandungan protein yang tinggi yaitu berkisar antara 16,7−39,9% bahan

kering dan hampir 85% dari fraksi protein kasar merupakan protein murni,

sedangkan bagian kulit dan onggok memiliki kandungan pati yang cukup tinggi,

sehingga dapat dijadikan sebagai sumber energi. Liem et al. (1997) melaporkan dari 2,5−3 ton/ha hasil samping tanaman singkong dapat menghasilkan tepung daun

singkong sebanyak 600−800 kg/ha. Lebih lanjut dijelaskan pemakaian tepung daun

singkong dalam formulasi ransum dapat dijadikan sebagai sumber protein dan

konsentrat pada kambing dan sapi perah (Khang et al. 2000).

Wanapat dan Knampa (2006) melaporkan hay daun singkong dapat

menggantikan pemakaian bungkil kedelai pada sapi perah di daerah tropik. Selain

berfungsi sebagai sumber protein, daun singkong juga berperan sebagai anti cacing

(anthelmintic) dan kandungan taninnya berpotensi meningkatkan daya tahan saluran pencernaan ternak terhadap mikroorganisme parasit. Ensilase merupakan salah satu

menurunkan kandungan sianida (HCN) pada ubi kayu setelah 3 bulan ensilase yaitu

dari 289 mg/kg menjadi 20,1 mg/kg (Kavana et al. 2005). Komposisi kimia daun singkong berdasarkan bahan kering dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Kimia Daun Singkong, Daun Ubi Jalar, dan Daun Lamtoro Zat Makanan Singkonga Ubi Jalarb Lamtorob

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) Calsium (Ca) Sumber: a= Haryanto (1985)

b= Futiha (2010)

Daun Ubi Jalar (Ipomoea batatas)

Ubi jalar termasuk ke dalam famili Convolvulaceae. Ubi jalar mulai menyebar ke seluruh dunia pada abad ke-16, terutama pada negara-negara beriklim

tropis. Produktivitas ubi jalar dipengaruhi oleh suhu, varietas dan iklim. Pada daerah

yang bersuhu tinggi (dataran rendah), hasil panen tertinggi dicapai pada umur panen

± 120 hari, sedangkan pada daerah yang bersuhu rendah (dataran tinggi), umur panen cenderung lebih lama jika dibandingkan dengan daerah dataran rendah (Wargiono, et al. 1986).

Tanaman ubi jalar adalah salah satu umbi-umbian yang ketersediaannya

cukup banyak dan harganya relatif murah. Direktorat Jenderal Produksi Tanaman

Pangan (2007) menyatakan bahwa produktivitas ubi jalar di Indonesia setiap

tahunnya mengalami peningkatan. Produksi ubi jalar tahun 2001 telah mencapai 9,7

ton/ha, lebih tinggi 0,92 ton/ha jika dibandingkan dengan tahun 1983-1991 yang

hanya sebesar 8,78 ton/ha. Menurut Badan Pusat Statistik (2007), produksi ubi jalar

di Indonesia bulan September 2003 telah mencapai 1.179.055 ton.

Ubi jalar adalah salah satu tanaman palawija sumber karbohidrat.

Berdasarkan kandungan karbohidratnya, ubi jalar menduduki peringkat ketiga setelah

jagung dan ubi kayu. Selain sebagai sumber karbohidrat, ubi jalar juga mempunyai

kadar vitamin A yang tinggi. Kadar vitamin A pada ubi jalar merupakan salah satu

5 sehingga dapat diperkirakan bahwa kandungan vitamin A keduanya setara (Santosa

et al. 1994). Daun dan batang ubi jalar mengandung 12-17% protein kasar (Ruiz, 1982), sehingga dapat digunakan sebagai bahan ransum ternak.

Onwueme (1978) melaporkan, bahwa ubi jalar mengandung antitripsin, suatu

zat antinutrisi yang dapat menghambat kecernaan protein. Namun masalah ini dapat

diatasi dengan pengeringan sinar matahari, tekanan uap panas tinggi (80°C) dan

pemanasan. Yeh (1982) menambahkan, bahwa kandungan asam amino metionin dan

sistin dalam ubi jalar relatif rendah. Komposisi kimia daun ubi jalar berdasarkan

bahan kering dapat dilihat pada Tabel 1.

Daun Lamtoro (Leucaena leucocephala)

Lamtoro (Leucaena leucocephala) merupakan salah satu spesies dari genus Leucaena, famili Mimosasea. Lamtoro merupakan pohon serba guna yang berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat petani di

Nusa Tenggara Barat. Lamtoro umumnya ditanam sebagai tanaman pagar dan

tanaman pelindung untuk tanaman komersial. Sebagian masyarakat memanfaatkan

buah dan daun muda untuk sayur. Daunnya dipergunakan sebagai pakan ternak dan

batangnya dimanfaatkan sebagai kayu bakar (Soeseno, 1992). Legum pohon ini

produktif menghasilkan hijauan, tahan pemotongan, dan penggembalaan berat, dan

sebagai pakan tambahan yang bermutu tinggi. Sifat pertumbuhan lamtoro sangat baik

dan batangnya cepat besar. Daunnya kecil-kecil dan bersirip tunggal. Daun yang

muda dan setengah tua dapat digunakan sebagai makanan ternak yang dapat diambil

secara terus-menerus (Soeseno, 1992). Menurut National Academy of Sciences

(1980), pertumbuhan tanaman lamtoro yang baik dapat menghasilkan bahan kering

(daun dan batang) 12-20 ton/ha dan jumlah ini ekivalen dengan 800-4300 kg

protein/ha/tahun, untuk daerah tropis yang kering hasilnya agak menurun karena

tanaman ini nengalami cekaman (Siregar dan Prawiradipura, 1983). Komposisi kimia

daun lamtoro berdasarkan bahan kering dapat dilihat pada Tabel 1.

Tanaman lamtoro dapat diberikan kepada ternak berupa hijauan segar, kering,

tepung, silase, dan pelet. Hijauan lamtoro sangat baik sebagai pakan ternak. Hal ini

disebabkan daun lamtoro kaya akan protein, karoten, vitamin, dan mineral. Ranting

hijauan berdiameter 5-6 mm masih dapat dimakan oleh ternak meskipun kurang

Kadar protein yang tinggi pada daun lamtoro menyebabkan daun ini sulit untuk

dijadikan silase (Soeseno, 1992).

Silase

Silase merupakan makanan ternak yang dihasilkan melalui proses fermentasi

dengan kandungan air yang tinggi. Ensilase adalah proses pembuatannya, sedangkan

tempat pembuatan dinamakan silo. Sejarah dimulainya silase sejak 1500-2000

sebelum masehi (Sapienza dan Bolsen, 1993). Silase adalah pakan produk fermentasi

hijauan, hasil samping pertanian dan agroindustri dengan kadar air tinggi yang

diawetkan dengan menggunakan asam, baik yang sengaja ditambahkan maupun

secara alami dihasilkan bahan selama peyimpanan dalam kondisi an aerob (McDonald et al. 1991).

Ada dua cara pembuatan silase yaitu secara kimia dan biologis. Cara kimia

dilakukan dengan penambahan asam sebagai pengawet seperti asam format, asam

propionat, asam klorida dan asam sulfat. Penambahan asam tersebut dibutuhkan agar

pH silase dapat turun dengan segera (sekitar 4,2), sehingga keadaan ini akan

menghambat proses respirasi, proteolisis dan mencegah aktifnya bakteri Clostridia, sedangkan secara biologis dengan menfermentasi bahan sampai terbentuk asam

sehingga menurunkan pH silase. Asam yang terbentuk selama proses tersebut antara

lain adalah asam laktat, asam asetat dan asam butirat serta beberapa senyawa lain

seperti etanol, karbondioksida, gas metan, karbon monoksida nitrit (NO) dan panas

(McDonald et al. 1991).

Secara umum kualitas silase dipengaruhi oleh tingkat kematangan hijauan,

kadar air, ukuran partikel bahan, penyimpanan pada saat ensilase dan pemakaian

aditif (Schroeder 2004). Lebih lanjut dijelaskan faktor lainnya yang mempengaruhi

kualitas silase yaitu: 1) karakteristik bahan meliputi; kandungan bahan kering,

kapasitas penyangga, struktur fisik dan varietas, 2) tata laksana pembuatan silase

yaitu; ukuran partikel, kecepatan pengisian silo, kepadatan pengepakan, dan

penyegelan silo dan 3) keadaan iklim: suhu dan kelembaban (Sapienza dan Bolsen

1993; McDonald et al. 1991).

Proses fermentasi silase secara garis besar dibagi menjadi 4 fase yaitu: 1) fase

7 dengan proses fermentasi di dalam rumen (an aerob), namun terdapat perbedaan antara lain pada silase hanya sekelompok/grup bakteri (diharapkan bakteri

pembentuk asam laktat) yang aktif dalam proses tersebut, sedangkan proses di dalam

rumen melibatkan lebih banyak mikroorganisme dan beraneka ragam (Parakkasi,

1995). Pembuatan silase dengan bahan baku yang memiliki kadar air yang cukup

tinggi akan memiliki laju fermentasi yang lebih cepat. Menurut Sapienza dan Bolsen

(1993) fermentasi normal dengan kadar air 55%-60% akan memfasilitasi fermentasi

aktif selama 1-5 minggu.

Tujuan utama pembuatan silase adalah untuk mengawetkan dan mengurangi

kehilangan zat makanan suatu hijauan untuk dimanfaatkan pada masa mendatang

(Sapienza dan Bolsen 1993). Memacu terciptanya kondisi an aerob dan asam dalam waktu singkat merupakan prinsip dasar pembuatan silase. Menurut Coblentz (2003)

ada tiga hal penting agar diperoleh kondisi tersebut yaitu menghilangkan udara

dengan cepat, menghasilkan asam laktat yang membantu menurunkan pH, mencegah

masuknya oksigen ke dalam silo dan menghambat pertumbuhan jamur selama

penyimpanan.

Pengaruh Waktu Panen

Waktu panen berkaitan dengan penerimaan cahaya matahari terhadap

tumbuhan. Cahaya memiliki efek yang sangat nyata terhadap pertumbuhan

dikarenakan pengaruhnya terhadap proses fotosintesis, pembukaan dan penutupan

stomata, respirasi, permeabilitas dinding sel, absorpsi air dan unsur hara, aktivitas

enzim, koagulasi protein dan sintesa klorofil (Prawiranata et al. 1999).

Energi matahari merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup

terutama tumbuhan. Jika intensitas cahaya rendah maka pertumbuhan akan

terhambat. Penghambatan terjadi melalui berkurangnya aktivitas fotosintesis.

Pertumbuhan tanaman tergantung pada intensitas, kualitas, lamanya penyinaran

(perioditas), dan arah cahaya. Energi cahaya berperan penting terhadap kegiatan

fotosintesis dan sejumlah pengikatan nitrogen melalui reaksi kimia (Supardi, 2000).

Tanaman dapat melakukan fotosintesis dengan merubah energi dari matahari

(cahaya) menjadi gula dengan bantuan air dan CO2. Pengikatan CO2 maksimum

terjadi sekitar tengah hari yakni pada saat intensitas cahaya mencapai puncaknya

hari. Konsentrasi gula mulai menurun pada malam hari melalui proses respirasi

(pelepasan CO2) dalam tanaman dan lebih rendah lagi pada pagi hari (Lakitan, 2008).

Bahan Additive Silase

Hildenbrand (2000) menyatakan bahwa salah satu keberhasilan pembuatan

silase adalah dengan penambahan additive, terutama additive yang kaya akan karbohidrat. Banyak additive yang dapat digunakan dalam pembuatan silase. Secara umum additive dapat dibagi menjadi dua, yaitu: additive yang bertindak sebagai perangsang tumbuhnya bakteri asam laktat dan penghambat mikroorganisme yang

tidak diinginkan (McDonald, et al. 1991). Beberapa bahan additive dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis-Jenis Additive Silase

Perangsang Penghambat

Langsung Tidak Langsung Asam Lainnya

Kultur Bakteri Glukosa Asam mineral Paroformaldehida Bakteri Asam Laktat Sukrosa Asam format Sodium nitrat

Molases Asam asetat Amonium bisulfat Serelia Asam sulfat Antibiotik Kentang Asam sitrat Formaldehida

Sumber: McDonald, et al. (1991).

Water Soluble Carbohydrate (WSC)

Karbohidrat yang mudah larut dalam air (WSC) merupakan substrat primer

bakteri penghasil asam laktat untuk menurunkan pH pada silase. Apabila kandungan

WSC pada hijauan rendah, maka fermentasi tidak berjalan sempurna karena produksi

asam laktat akan berhenti (Coblentz, 2003). Hijauan yang baik dijadikan silase harus

mempunyai substrat mudah terfermentasi dalam bentuk Water Soluble Carbohydrate (WSC) yang cukup, buffering capacity yang relatif rendah dan kandungan bahan kering di atas 200 g kg-1 (McDonald et al., 1991). Water Soluble Carbohydrate tanaman umumnya dipengaruhi oleh spesies, fase pertumbuhan, budidaya, iklim,

umur dan waktu panen tanaman (Downing et al., 2008).

Water Soluble Carbohydrate (WSC) hijauan tropik mempunyai karakteristik yang berbeda jika dibandingkan di daerah temperate (daerah empat musim).

Sebagian besar komponen utama WSC hijauan asal tropik berada dalam bentuk pati

yang secara alami bakteri asam laktat (BAL) tidak memiliki kemampuan untuk

9 umumnya mengandung WSC cukup tinggi dalam bentuk fruktan yang sangat mudah

difermentasi oleh BAL (McDonald et al. 1991).

Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat (BAL) termasuk bakteri fakultatif anaerobik yang dapat

tumbuh pada kondisi dengan atau tanpa oksigen. Bakteri ini tidak membutuhkan

oksigen untuk pertumbuhannya meskipun mungkin menggunakan oksigen untuk

menghasilkan energi (Pelczar et al. 1986). Bakteri asam laktat umumnya tidak membentuk spora, selnya berbentuk bulat atau batang. Bakteri asam laktat terdiri

dari beberapa genus antara lain Streptococcus, Lactobacillus dan Levconostoc (Pelczar etal., 1986). Menurut Gilliland (1993) menyatakan bahwa Lactobacillus mampu mendegradasi gula, protein dan peptida menjadi asam amino.

Pendegradasian protein oleh bakteri tersebut terjadi pada pH 5,2-5,8 dan suhu

45-50°C.

Menurut Gilliland (1993), bakteri asam laktat berdasarkan sifat fermentasinya

dibagi menjadi dua golongan yaitu heterofermentatif (Lactobacillus bulgaricus) dan homofermentatif (Streptococcus sp). Perbedaan dari kedua golongan tersebut adalah terletak pada produk akhir yang dihasilkan dan efisiensi fermentasi. Bakteri

homofermentatif lebih efisien dalam memproduksi asam-asam organik bila

dibandingkan dengan tipe heterofermentatif. Menurut McDonald et al. (1991), bakteri tipe homofermentatif akan menghasilkan dua mol asam laktat untuk setiap

mol glukosa, sedangkan bakteri tipe heterofermentatif selain menghasilkan asam

laktat, juga menghasilkan etanol dan CO2 masing-masing satu mol untuk setiap mol

glukosa. Menurut Rahayu dan Cristiani (1992), bakteri asam laktat homofermentatif

dapat mengubah 95 % glukosa atau heksosa lainnya menjadi asam laktat dengan

jumlah kecil karbondioksida dan asam- asam volatil (asam butirat). Beberapa faktor

yang ikut berperan untuk menghambat mikroba oleh bakteri asam laktat antara lain

pH yang rendah, asam organik, bakteriosin, hidrogen peroksida, ethanol dan

MATERI DAN METODE Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai November 2009. Lokasi

penelitian dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Departemen Ilmu

Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Materi Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah kantong plastik, cawan petri,

cawan porselen, erlenmeyer, laminar, tabung reaksi, mikro pipet, vortex, autoclaff,

bunsen, kompor listrik, tali/karet/selotip, tabung film, tip, penyerap oksigen (vakum),

spektrofotometer, dan pH meter.

Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini adalah: daun lamtoro, daun

singkong, dan daun ubi jalar yang diperoleh di kandang C Fakultas Peternakan

Institut Pertanian Bogor. Bahan tambahan lain terdiri dari aquades, inokulan bakteri

asam laktat (BAL), MRS (Mann Rhogose Shape) agar, MRS Broth, alkohol 70%, dan NaCl 0,85%.

Prosedur Tahap Peremajaan Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat (BAL) yang digunakan diambil dari biakan BAL yang

diisolasi dari silase ransum komplit berbasis jagung. Bakteri asam laktat diremajakan

pada media MRS agar selama 2 hari kemudian dibiakkan pada media MRS Broth

selama 1-2 hari pada suhu 370C. Hasil biakan BAL disentrifuge selama 15 menit

sampai endapan terkumpul. Endapan tersebut diambil kemudian dibilas dengan NaCl

fisiologis. Setelah itu BAL dihitung konsentrasinya sebelum dicampur dengan

aquades.

Pemanenan Hijauan

Pemanenan daun singkong, daun ubi jalar, dan daun lamtoro dilakukan pada

waktu pagi hari (pukul 05.30 WIB), siang hari (pukul 13.00 WIB), dan malam hari

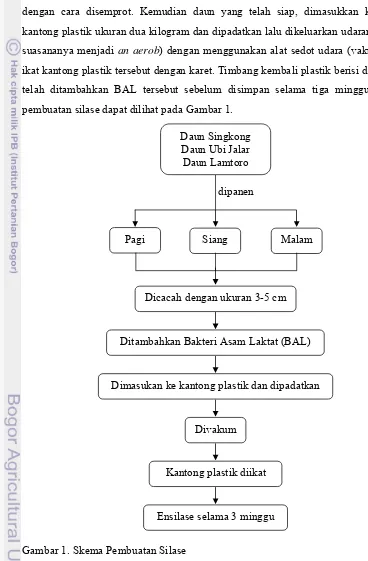

11 Pembuatan Silase

Hijauan yang telah dipanen, dicacah dengan menggunakan alat pemotong

dengan ukuran 3-5 cm, kemudian ditimbang masing-masing 500 gram. Setelah

ditimbang, daun tersebut ditambahkan bakteri asam laktat (BAL) sebanyak 50 ml

dengan cara disemprot. Kemudian daun yang telah siap, dimasukkan ke dalam

kantong plastik ukuran dua kilogram dan dipadatkan lalu dikeluarkan udaranya (agar

suasananya menjadi an aerob) dengan menggunakan alat sedot udara (vakum), lalu ikat kantong plastik tersebut dengan karet. Timbang kembali plastik berisi daun yang

telah ditambahkan BAL tersebut sebelum disimpan selama tiga minggu. Skema

pembuatan silase dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema Pembuatan Silase

Daun Singkong Daun Ubi Jalar Daun Lamtoro

dipanen

Pagi Siang Malam

Dicacah dengan ukuran 3-5 cm

Ditambahkan Bakteri Asam Laktat (BAL)

Dimasukan ke kantong plastik dan dipadatkan

Divakum

Kantong plastik diikat

Perlakuan

Perlakuan yang diberikan adalah jenis hijauan dan waktu panen yang

berbeda. Jenis hijauan yang digunakan yaitu daun singkong, daun ubi jalar dan daun

lamtoro. Sedangkan waktu panen dilakukan pada pagi hari, siang hari, dan malam

hari. Perlakuan penelitian ini adalah:

P1 = daun singkong yang dipanen pagi hari

P2 = daun singkong yang dipanen siang hari

P3 = daun singkong yang dipanen malam hari

P4 = daun ubi jalar yang dipanen pagi hari

P5 = daun ubi jalar yang dipanen siang hari

P6 = daun ubi jalar yang dipanen malam hari

P7 = daun lamtoro yang dipanen pagi hari

P8 = daun lamtoro yang dipanen siang hari

P9 = daun lamtoro yang dipanen malam hari

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan

acak lengkap berpola faktorial 3 x 3 dengan 3 ulangan, yang terdiri :

Faktor X :

X1 : Daun lamtoro

X2 : Daun singkong

X3 : Daun ubi Jalar

Faktor Y :

Y1 : Pagi hari

Y2 : Siang hari

Y3 : Malam hari

Model matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Yijn = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijn

i : Perlakuan jenis hijauan (daun lamtoro, daun singkong, dan daun ubi jalar)

j : Waktu panen (pagi, siang, dan malam hari)

13 Keterangan:

Yijn = Nilai pengamatan pada faktor X taraf ke-i faktor Y taraf ke-j dan ulangan

ke-n

µ = Rataan umum jenis hijauan terhadap waktu panen

αi = Pengaruh jenis hijauan (daun lamtoro, daun singkong, dan daun ubi jalar) ke-i

βj = Pengaruh waktu panen (pagi, siang, dan malam hari) ke-j αβij = Pengaruh interaksi jenis hijauan dengan waktu panen εijn = Galat akibat pengaruh jenis hijauan dengan waktu panen

Data keberadaan jamur, pH, kehilangan bahan kering, kehilangan Water Soluble Carbohydrate, dan kelarutan dianalisis menggunakan sidik ragam mengikuti prosedur Steel dan Torrie (1991), dan apabila hasilnya menunjukkan berbeda diuji

jarak Duncan, sedangkan data organoleptik dan populasi bakteri asam laktat

dianalisis secara deskriptif.

Peubah yang Diamati

Peubah yang diamati meliputi organoleptik (uji warna, bau, dan tekstur),

keberadaan jamur, analisa pH, jumlah koloni bakteri asam laktat (BAL), kehilangan

bahan kering, kandungan total gula, dan analisa kelarutan.

Warna, Bau dan Tekstur Silase

Warna, bau, tekstur silase dilakukan melalui pengamatan secara organoleptik

produk silase setelah 3 minggu ensilase. Sampling dilakukan dengan mengambil

bagian tengah silo. Penilaian organoleptik silase dilakukan dengan metode skoring

yang diisi oleh para panelis yang berjumlah 25 orang.

Persentase Keberadaan Jamur

Persentase keberadaan jamur pada permukaan kantong plastik diperoleh

dengan memisahkan silase yang mengalami kerusakan (berjamur), kemudian

ditimbang bobotnya. Perhitungan persentase keberadaan jamur adalah sebagai

berikut:

Bobot Silase Yang Berjamur

Derajat Kasaman (pH)

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan metode Naumann dan

Bassler (1997). Sebanyak 20 gram sampel silase ditambahkan dengan 40 ml aquades

(1:2), kemudian didiamkan selama 15 menit. Setelah itu saring airnya dan simpan

dalam tabung film. Selanjutnya pH diukur dengan menggunakan pH meter.

Jumlah Koloni Bakteri Asam Laktat

Jumlah koloni bakteri asam laktat dihitung dengan menggunakan Metode Total Plate Count (TPC) menurut Fardiaz (1992). Sampel silase ditambah aquades dengan perbandingan 1:9. Sebanyak 0,5 ml cairan silase dimasukkan ke dalam 4,5 ml

aquades, lalu diencerkan dengan mengambil 0,5 ml dimasukkan ke 4,5 ml aquades

sampai pengenceran 5 kali. Lalu sebanyak 0,5 ml dari pengenceran 3, 4 dan 5 kali

ditanam pada cawan petri berisi media MRS agar. Media agar yang ditanam dengan

sampel silase diinkubasi pada suhu ruang selama 2 hari. Koloni yang tumbuh

berbentuk bulat miring bewarna agak kekuningan. Jumlah koloni yang diperoleh

ditranformasi dalam log untuk memudahkan penghitungan.

Populasi BAL (cfu/g) = Jumah Koloni Pengenceran×

Kehilangan Bahan Kering

Penentuan kehilangan bahan kering melalui analisa proksimat (AOAC, 1999).

Bahan kering diukur sebelum dan setelah ensilase. Sebanyak 3 g sampel kering

dimasukkan ke dalam cawan yang telah diketahui bobotnya. Setelah itu dipanaskan

di dalam oven pada suhu 1050C selama 6 jam. Selanjutnya didinginkan di dalam

eksikator selama 15 menit. Penghitungan kehilangan bahan kering merupakan selisih

pengalian bobot sebelum ensilase dan bahan kering sebelum ensilase dengan

pengalian bobot setelah ensilase. Selanjutnya dibandingkan dengan pengalian bobot

sebelum ensilase dan bahan kering sebelum ensilase dan bahan kering setelah

ensilase dikali seratus persen. Perhitungan kehilangan bahan kering adalah sebagai

15 Kandungan Total Gula

Kandungan total gula diukur menggunakan supernatan yang dihasilkan dari

proses sentrifugasi lalu ditambahkan dengan asam sulfat pekat (H2SO4) dan fenol 5%

kemudian diukur menggunakan alat spektrofotometer (Shimadzu UV VIS 1201)

pada panjang gelombang 490 nm dengan D-glukosa sebagai standar seperti yang

dijelaskan oleh Dubois et al. (1956).

Kelarutan

Analisa kelarutan dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode

Muchtadi (1989). Silase dikeringkan dengan suhu 600C, lalu dibuat tepung.

Kemudian dikeringkan dengan oven 1050C. Setelah kering, bahan diambil sebanyak

x gram, bahan tersebut dilarutkan dengan 100 ml aquadest kemudian dihomogenkan

dengan menggunakan vortex selama 15 menit. Kemudian disentrifugasi hingga

endapan dan supernatan terpisah. Endapan tersebut kemudian dioven kembali dengan

suhu 1050C dan ditimbang beratnya (y gram). Perhitungan analisa kelarutan adalah

sebagai berikut:

x gram - y gram

HASIL DAN PEMBAHASAN Keadaan Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga jenis hijauan yaitu daun

singkong, daun ubi jalar, dan daun lamtoro. Ke tiga hijauan ini diperoleh dari lahan

yang sama yaitu di kandang C Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Ke tiga

hijauan tersebut dipanen pada hari yang berbeda tapi dengan kondisi cuaca yang

sama. Pemanenan hijauan tersebut dilakukan pada pagi hari (pukul 05.30 WIB),

siang hari (pukul 13.00 WIB) dan malam hari (pukul 18.30). Pembuatan silase dari

hijauan tersebut dilakukan di laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan Fakultas

Peternakan Institut Pertanian Bogor dengan ensilase selama tiga minggu.

Perbedaan waktu pemanenan bertujuan untuk melihat pengaruh perbedaan

kandungan Water Soluble Carbohydrate (WSC) pada setiap hijauan. Water Soluble Carbohydrate merupakan substrat primer bakteri penghasil asam laktat untuk menurunkan pH pada silase. Apabila kandungan WSC pada bahan rendah, maka

fermentasi tidak berjalan sempurna karena produksi asam laktat akan berhenti (Jones

et al. 2004). Kandungan WSC pada jenis daun singkong, daun ubi jalar, dan daun lamtoro setelah pemanenan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan WSC Daun Singkong, Daun Ubi Jalar, dan Daun Lamtoro

Jenis Daun Waktu Panen

Pagi Siang Malam

---(%BK)---DSK 7.56 8.22 12.38

DUJ 13.21 19.80 24.17

DLR 1.75 2.12 2.65

Keterangan: DSK= Daun Singkong, DUJ= Daun Ubi Jalar, DLR= Daun Lamtoro

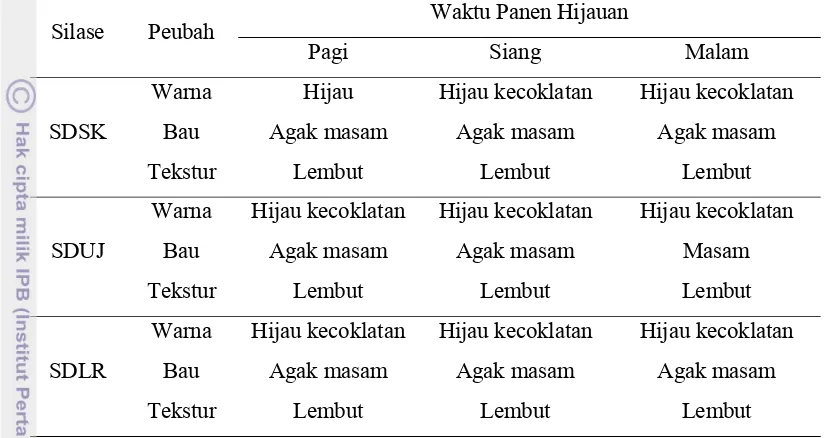

Karakteristik Fisik Silase

Indikator keberhasilan silase dapat dilihat dari karakteristik fisik silase yang

dihasilkan yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas

silase (Bolsen dan Sapienza, 1993). Kriteria penilaian silase untuk menentukan baik

atau tidaknya kualitas silase dapat dilihat dari warna, bau, dan tekstur silase

17 singkong, daun ubi jalar, dan daun lamtoro setelah tiga minggu ensilase dapat dilihat

pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik Silase Daun Singkong, Daun Ubi Jalar, dan Daun Lamtoro setelah Tiga Minggu Ensilase

Silase Peubah Waktu Panen Hijauan

Pagi Siang Malam

SDSK

Warna Hijau Hijau kecoklatan Hijau kecoklatan

Bau Agak masam Agak masam Agak masam

Tekstur Lembut Lembut Lembut

SDUJ

Warna Hijau kecoklatan Hijau kecoklatan Hijau kecoklatan

Bau Agak masam Agak masam Masam

Tekstur Lembut Lembut Lembut

SDLR

Warna Hijau kecoklatan Hijau kecoklatan Hijau kecoklatan

Bau Agak masam Agak masam Agak masam

Tekstur Lembut Lembut Lembut

Keterangan: SDSK= Silase Daun Singkong, SDUJ= Silase Daun Ubi Jalar, SDLR= Silase Daun Lamtoro

Hasil pengamatan sifat fisik silase daun singkong, daun ubi jalar, dan daun

lamtoro secara umum memiliki sifat fisik yang relatif sama. Warna dari silase daun

singkong, daun ubi jalar, dan daun lamtoro adalah hijau kecoklatan kecuali warna

silase dari daun singkong yang dipanen pada pagi hari. Warna coklat yang terlihat

pada ketiga silase tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan selama ensilase, seperti

terjadinya reaksi pencoklatan akibat bahan kering yang tinggi atau pembusukan oleh

bakteri Clostridia karena kelebihan kadar air, tetapi warna coklat dan hijau tersebut merupakan pengaruh bahan yang digunakan pada pembuatan silase. Hal ini sesuai

dengan yang direkomendasikan Macaulay (2004) bahwa silase yang berkualitas baik

akan berwarna hijau terang sampai kuning atau hijau kecoklatan tergantung materi

silase. Sementara Saun dan Henrich (2008) menyatakan bahwa warna silase

mengindikasikan permasalahan yang mungkin terjadi selama fermentasi. Silase yang

terlalu banyak mengandung asam asetat akan berwarna kekuningan, sedangkan jika

kelebihan asam butirat akan berlendir dan berwarna hijau-kebiruan dan silase yang

Pengamatan bau pada ketiga silase menunjukkan silase yang dihasilkan

memiliki bau asam sampai agak asam yang tidak menyengat. Hasil ini sesuai dengan

Saun dan Henrich (2008) yang menyatakan bahwa silase yang baik mempunyai bau

asam karena mengandung asam laktat, bukan bau yang menyengat. Terbentuknya

asam pada waktu proses fermentasi menyebabkan pH silase menjadi turun. Keadaan

ini akan menghambat proses respirasi, proteolisis, dan mencegah aktifnya bakteri

Clostridia (Coblentz, 2003). Fermentasi Clostridia akan menimbulkan bau busuk pada silase (Saun dan Henrich, 2008). Pengamatan terhadap tekstur ketiga silase

menunjukan silase yang dihasilkan memiliki tekstur yang lembut. Hasil ini sesuai

dengan pernyataan Haustein (2003) yang menyatakan kualitas silase yang baik

diantaranya memiliki tekstur yang lembut. Macaulay (2004) menyatakan bahwa

tekstur silase dipengaruhi oleh kadar air bahan pada awal ensilase, silase dengan

kadar air yang tinggi (>80%) akan memperlihatkan tekstur yang berlendir, lunak dan

berjamur.

Keberadaan Jamur

Keberadaan jamur pada permukaan silo merupakan salah satu masalah yang

sering terjadi pada proses ensilase. Idealnya silase yang baik mempunyai permukaan

yang tidak berjamur (Lendrawati, 2009). Rataan keberadaan jamur pada silase dapat

dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rataan Keberadaan Jamur Silase

Jenis Daun Waktu Panen Rata-rata Pagi Siang Malam

---(%)---

DSK 0 0 0 0

DUJ 0,61±0,16 0,26±0,45 0 0,29±0,23

DLR 0,18±0,31 0,73±0,51 0,30±0,27 0,40±0,29

Rata-rata 0,25±0,31 0,50±0,37 0,10±0,17

Keterangan: DSK= Daun Singkong, DUJ= Daun Ubi Jalar, DLR= Daun Lamtoro

Hasil sidik ragam menunjukkan jenis hijauan, waktu panen, dan interaksi

antara jenis hijauan dengan waktu panen tidak berpengaruh nyata terhadap

19 perlakuan daun lamtoro yang dipanen pada pagi, siang, dan malam ditemukan jamur

berturut-turut sebesar 0,61%; 0,26%; 0,18%; 0,73% dan 0,30%, sementara pada

perlakuan daun singkong yang dipanen pada pagi, siang, dan malam serta perlakuan

daun ubi jalar yang dipanen pada malam hari tidak ditemukan jamur setelah tiga

minggu ensilase.

Keberadaan jamur yang ditemukan ini kemungkinan disebabkan masih

adanya udara pada kantong plastik. Adanya udara pada kantong plastik ini

kemungkinan disebabkan karena komposisi batang dan daun yang berbeda pada ke

tiga jenis hijauan tersebut. Perlakuan daun singkong kemungkinan memiliki

komposisi daun yang lebih tinggi dibandingkan dengan batangnya sehingga dapat

menekan keberadaan udara di dalam kantong plastik, sedangkan perlakuan daun ubi

jalar dan daun lamtoro kemungkinan komposisi batang dan daunnya sama sehingga

proses pemadatan menjadi tidak optimal yang mengakibatkan masih adanya udara

dalam kantong plastik. Hal ini sesuai dengan pernyataan McDonald et al. (1991) bahwa kehadiran jamur erat kaiatannya dengan keberadaan udara yang terperangkap

pada silo, baik pada fase awal ensilase ataupun akibat kebocoran silo selama

penyimpanan. Jamur yang terdapat pada silase ini tidak menyebabkan silase menjadi

rusak, karena persentase jamur yang didapatkan pada penelitian ini lebih rendah dari

pernyataan Davies (2007) bahwa keberadaan jamur pada produk silase mencapai

10%. Silase yang berjamur ini sebaiknya dibuang sebelum diberikan ke ternak.

Keberadaan jamur pada silase merupakan hal yang wajar jika jamur tersebut tidak

menyebabkan silase menjadi rusak.

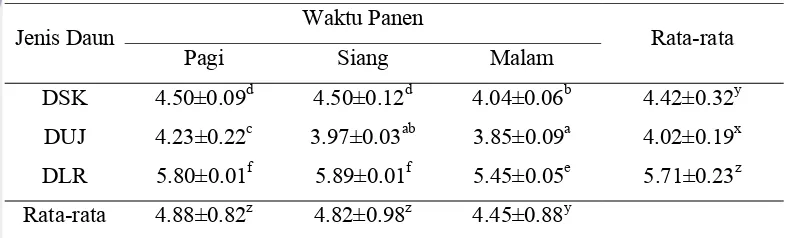

Derajat Keasaaman (pH)

pH merupakan indikator utama untuk mengetahui pengaruh ensilase terhadap

nilai nutrisi pada silase berkadar air tinggi, pH lebih rendah menunjukkan kualitas

lebih baik (Kung dan Nylon 2001). Macaulay (2004) menyatakan bahwa kualitas

silase dapat digolongkan menjadi empat kriteria berdasarkan pH yaitu: baik sekali

dengan pH 3,2−4,2; baik pH 4,2−4,5; sedang pH 4,5−4,8 dan buruk pH >4,8. Rataan

pH silase dapat dilihat pada Tabel 6.

Hasil sidik ragam menunjukan jenis hijauan, waktu panen, dan interaksi

antara jenis hijauan dengan waktu panen nyata (P<0,05) mempengaruhi nilai pH

berbedanya kandungan WSC dan populasi BAL pada hijauan tersebut. Tabel 3

memperlihatkan kandungan WSC yang berbeda-beda pada daun singkong, daun ubi

jalar, dan daun lamtoro yang dipanen pada pagi, siang, dan malam hari. Daun ubi

jalar memiliki kandungan WSC yang tertinggi jika dibandingkan dengan daun

singkong dan lamtoro.

Tabel 6. Rataan pH Silase

Jenis Daun Waktu Panen Rata-rata Pagi Siang Malam

DSK 4.50±0.09d 4.50±0.12d 4.04±0.06b 4.42±0.32y

DUJ 4.23±0.22c 3.97±0.03ab 3.85±0.09a 4.02±0.19x

DLR 5.80±0.01f 5.89±0.01f 5.45±0.05e 5.71±0.23z

Rata-rata 4.88±0.82z 4.82±0.98z 4.45±0.88y

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukan perbedaan yang nyata

(P<0,05). DSK= Daun Singkong, DUJ= Daun Ubi Jalar, DLR= Daun Lamtoro

Waktu panen mempengaruhi nilai pH silase kemungkinan dikarenakan

kandungan Water Soluble Carbohidrate (WSC) yang tinggi pada hijauan di malam hari hasil fotosintesis di siang harinya. Lakitan (2008) menyatakan proses

fotosintesis ini terjadi pada siang hari atau ketika ada cahaya matahari. Tanaman

merubah energi dari matahari menjadi gula sehingga konsentrasi gula secara umum

lebih tinggi pada sore atau malam hari dan lebih rendah lagi pada pagi hari melalui

proses respirasi (pelepasan CO2). Interaksi yang terjadi pada penelitian ini adalah

dengan memilih bahan baku silase yang memiliki kandungan WSC yang tinggi dan

memilih waktu panen yang tepat, maka dapat menurunkan pH silase dengan optimal.

Perlakuan daun ubi jalar yang dipanen pada malam hari memiliki nilai pH

yang baik sekali untuk silase dibandingkan dengan yang lain, yaitu 3,85. Perlakuan

daun singkong yang dipanen pada pagi, siang, dan malam hari memiliki nilai yang

baik untuk silase yaitu berturut 4,50; 4,50; dan 4,04. Sedangkan perlakuan daun

lamtoro yang dipanen pada pagi, siang, dan malam hari memiliki nilai pH yang

buruk untuk silase yaitu bertururt-turut 5,80; 5,89; dan 5,45. Nilai pH yang rendah

pada perlakuan daun ubi jalar yang dipanen pada malam hari dikarenakan tingginya

21 penghasil asam laktat untuk menurunkan pH silase. Nilai pH yang tinggi pada

perlakuan daun lamtoro yang dipanen pada pagi, siang, dan malam hari dikarenakan

rendahnya kandungan WSC pada daun lamtoro yaitu berturut-turut 1,75 %BK; 2,12

%BK; dan 2,65 %BK, sehingga aktifitas bakteri penghasil asam laktat tidak berjalan

secara optimal dalam menurunkan pH.

Populasi Bakteri Asam Laktat

Jumlah bakteri asam laktat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses silase selain kadar air dan kandungan WSC bahan silase. Jumlah bakteri asam

laktat akan dipengaruhi oleh nilai pH, semakin rendah nilai pH maka jumlah bakteri

asam laktat akan meningkat (Lendrawati, 2009). Bakteri asam laktat (BAL) dalam

ensilase memiliki peranan yang penting terutama dalam membantu mempercepat

penurunan pH, mempercepat pembentukan asam-asam organik seperti asam laktat

dan asam asetat serta dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk

yang dapat merusak dalam pembuatan silase. Populasi bateri asam laktat pada silase

sekitar 106 cfu/ml (Schroeder, 2004). Rataan populasi bakteri asam laktat dapat

dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rataan Populasi Bakteri Asam Laktat

Jenis Daun Waktu Panen

Pagi Siang Malam

---(log10

cfu/ml)---DSK 6,52 6,63 6,69

DUJ 6,67 6,81 6,90

DLR 5,30 5,36 5,39

Keterangan: DSK= Daun Singkong, DUJ= Daun Ubi Jalar, DLR= Daun Lamtoro

Perlakuan daun ubi jalar yang dipanen pada malam hari memiliki populasi

bakteri asam laktat yang tertinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain 6,90

(log10 cfu/ml), sedangkan perlakuan daun lamtoro yang dipanen pada malam hari

memiliki populasi bakteri asam laktat yang rendah 5,30 (log10 cfu/ml). Tingginya

populasi bakteri asam laktat pada perlakuan daun ubi jalar (DUJ) yang dipanen pada

malam hari menunjukan bakteri penghasil asam laktat bekerja secara optimal. Hal ini

di siang hari. Karbohidrat ini akan digunakan oleh bakteri untuk menurunkan pH

silase. Sehingga populasi bakteri asam laktat akan meningkat seiring dengan

menurunnya nilai pH silase. Sedangakan rendahnya populasi bakteri asam laktat

pada perlakuan daun lamtoro yang dipanen pada malam hari menunjukan

terhambatnya aktifitas bakteri tersebut. Hal ini kemungkinan dikarenakan bakteri

kekurangan karbohidrat yang merupakan substrat pendorong pertumbuhan bakteri

asam laktat. Konsentrasi karbohidrat akan menurun pada pagi hari akibat proses

respirasi pada malam hari.

Kehilangan Bahan Kering

Kehilangan bahan kering pada produk silase disebabakan oleh proses

pendegradasian WSC atau gula-gula mudah tercerna menjadi produk akhir yang

lebih sederhana (asam asetat, laktat dan asam butirat). Produk akhir paling menguntungkan adalah asam asetat dan asam laktat. (Lendrawati, 2009). Davies (2007) menyatakan bahwa kehilangan bahan kering silase terjadi pada saat pengisian

(5%), menjadi cairan silase (3%), selama proses fermentasi (5%), kerusakan karena

udara (10%) dan kehilangan di lapangan (4%). Rataan kehilangan bahan kering dapat

dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rataan Kehilangan BK Silase

Jenis Daun Waktu Panen Rata-rata Pagi Siang Malam

---(%)---

DSK 0,13±0,15 0,06±0,04 0,09±0,04 0,09±0,04

DUJ 0,09±0,02 0,10±0,05 0,14±0,02 0,11±0,03

DLR 0,14±0,04 0,21±0,05 0,10±0,08 0,15±0,06

Rata-rata 0,12±0,03 0,12±0,08 0,11±0,03

Keterangan: DSK= Daun Singkong, DUJ= Daun Ubi Jalar, DLR= Daun Lamtoro

Hasil sidik ragam menunjukkan jenis hijauan, waktu panen, dan interaksi

antara jenis hijauan dengan waktu panen tidak berpengaruh nyata terhadap

kehilangan bahan kering silase. Kehilangan bahan kering pada penelitian ini berkisar

antara 0,10% - 0,21%. Hasil penelitian ini lebih rendah dari penelitian Muck (2007)

yang menemukan bahwa kualitas silase, baik yang mendapatkan penambahan bakteri

23 bahan kering pada silase ini kemungkinan dikarenakan pada waktu pembuatan silase

tidak didahului oleh proses pelayuan hijauan dan pada waktu pembuatan silase juga

ditambahkan bakteri asam laktat (BAL) dalam bentuk cair sehingga kadar air hijauan

menjadi tinggi. Tingginya kadar air pada hijauan ini yang mungkin menyebabkan

kehilangan bahan kering pada penelitian ini menjadi rendah. Mc Donald et.al, (1991) menyatakan Kehilangan bahan kering dipengaruhi oleh kadar air silase, kandungan

Water Soluble Carbohidrate (WSC) bahan, penambahan zat aditif, dan kecepatan penurunan pH.

Kehilangan Water Soluble Carbohydrate (WSC)

Karbohidrat yang mudah larut dalam air (WSC) merupakan substrat primer

bakteri penghasil asam laktat untuk menurunkan pH pada silase. Apabila kandungan

WSC pada bahan rendah, maka fermentasi tidak berjalan sempurna karena produksi

asam laktat akan berhenti (Jones et al. 2004). Water Soluble Carbohydrate tanaman umumnya dipengaruhi oleh spesies, fase pertumbuhan, budidaya, iklim, umur dan

waktu panen tanaman (Downing et al. 2008). Mc Donald et.al, (1991) menyatakan untuk mendapatkan fermentasi yang baik kandungan WSC bahan baku sebelum

ensilase adalah 3-5% BK. Sementara Hutton (2004) menyatakan kebutuhan WSC

selama fermentasi silase berkisar 6−12% BK. Tabel 3 meperlihatkan kandungan

WSC yang berbeda-beda pada daun singkong, daun ubi jalar, dan daun lamtoro yang

dipanen pada pagi, siang, dan malam hari. Rataan kehilangan WSC dapat dilihat

pada Tabel 9.

Tabel 9. Rataan Kehilangan WSC

Jenis Daun Waktu Panen Rata-rata Pagi Siang Malam

---(%BK)---DSK 3,01±0,41 3,14±0,85 8,93±0,49 5,03±2,38y

DUJ 5,73±0,48 8,63±0,72 13,85±0,97 9,41±4,12z

DLR 0,93±0,46 0,59±0,44 1,57±0,61 1,03±0,50x

Rata-rata 3,22±1,41x 4,12±2,11x 8,12±4,18y

Hasil sidik ragam menunjukkan jenis hijauan dan waktu panen nyata

(P<0,05) mempengaruhi kehilangan WSC silase, sedangkan interaksi antara jenis

hijauan dan waktu panen tidak mempengaruhi kehilangan WSC. Jenis hijauan

mempengaruhi kehilangan WSC silase kemungkinan dikarenakan kandungan nutrien

yang berbeda terutama kandungan WSC pada hijauan tersebut. Tingginya kandungan

WSC daun ubi jalar yang dipanen pada pagi, siang, dan malam hari membuat proses

fermentasi berjalan optimal. Selama proses fermentasi, WSC ini akan di rombak oleh

mikroorganisme menjadi asam laktat. Jones et al. (2004) menyatakan bahwa proses fermentasi merupakan aktivitas biologis bakteri asam laktat mengkonversi gula-gula

sederhana menjasi asam organik terutama asam laktat. Terbentuknya asam laktat

pada proses silase ini akan mempercepat penurunan pH. Hal ini didukung oleh

rendahnya nilai pH pada silase berbahan baku daun ubi jalar yang dipanen pada pagi,

siang, dan malam hari yaitu berturut- turut 4,23; 3,97; dan 3,85. Silase berbahan baku

daun singkong yang dipanen pada pagi, siang dan malam hari memiliki WSC bahan

yang lebih rendah dari daun ubi jalar yaitu sebesar 7,56, 8,22, dan 12,38 %BK .

Kandungan WSC ini masih dalam syarat yang dinyatakan oleh Mc Donald et.al, (1991) yaitu sebesar 3-5 %BK. Ketersedian WSC yang cukup pada daun singkong

membuat proses fermentasi berjalan optimal. Hal ini didukung oleh cukup rendahnya

nilai pH pada silase berbahan baku daun singkong yang dipanen pada pagi, siang,

dan malam hari yaitu berturut- turut 4,50; 4,50; dan 4,04. Silase berbahan baku daun

lamtoro yang dipanen pada pagi, siang dan malam hari memiliki WSC bahan yang

rendah yaitu sebesar 1,75; 2,12; dan 2,65 %BK. Rendahnya kandungan WSC ini

memebuat proses fermentasi tidak berjalan optimal, sehingga pH yang dihasilkan

pada silase berbahan baku lamtoro menjadi tinggi yaitu berturut- turut 5,80; 5,89;

dan 5,45.

Waktu panen mempengaruhi kehilangan WSC silase kemungkinan

dikarenakan penerimaan cahaya matahari yang berbeda oleh ketiga hijauan tersebut.

Cahaya matahari akan digunakan oleh hijauan untuk melakukan proses fotosintesis.

Hasil dari fotosintesis hijauan ini adalah karbohidrat (WSC) yang sangat diperlukan

dalam proses silase. Karbohidrat (WSC) yang dihasilkan tergantung dari penerimaan

cahaya matahari oleh hijauan, semakin tinggi cahaya yang diterima maka WSC yang

25 lebih tinggi pada sore hari. Konsentrasi WSC mulai menurun pada malam hari

melalui proses respirasi (pelepasan CO2) dalam tanaman dan lebih rendah lagi pada

pagi hari. Data pada tabel 3 menunjukkan kandungan WSC pada daun singkong,

daun ubi jalar, dan daun lamtoro tertinggi pada malam hari dan terendah pada pagi

hari. Tingginya WSC pada malam hari disebabakan karena masih terkumpulnya

WSC pada hijauan hasil dari fotosintesis pada siang sampai sore hari, sedangkan

rendahnya WSC pada pagi hari disebabkan karena hijauan melakukan proses

respirasi pada malam hari. Tingginya WSC pada daun singkong, daun ubi jalar, dan

daun lamtoro yang dipanen malam hari jika dibandingkan dengan pagi dan siang hari

membuat proses fermentasi berjalan lebih optimal pada malam hari.

Kelarutan

Kelarutan berhubungan erat dengan nutrien yang digunakan dalam ensilase

tersebut. Nutrien tersebut yang akan dimanfaatkan untuk produksi asam-asam

organik (Schroeder, 2004). Rataan kelarutan silase dapat dilihat pada Tabel 10. Hasil

analisis sidik ragam menunjukkan jenis hijauan nyata (P<0,05) mempengaruhi

kelarutan silase, sedangkan waktu panen dan interaksi antara jenis hijauan dan waktu

panen tidak mempengaruhi kelarutan silase. Jenis hijauan mempengaruhi kelarutan

silase kemungkinan disebabkan karena jenis hijauan mempengaruhi tingkat

kecernaan, dimana kelarutan dan kecernaan memiliki korelasi yang positif.

Schroeder (2004) menyatakan bahwa kelarutan akan berkorelasi positif dengan

kecernaan, jika kelarutan tinggi maka kecernaan bahan pakan tinggi.

Tabel 10. Rataan Kelarutan Silase

Jenis Daun Waktu Panen Rata-rata Pagi Siang Malam

---(%)---

DSK 63,03±3,15 64,14±2,32 61,41±2,12 62,86±1,37x

DUJ 68,78±0,47 68,87±1,97 63,46±1,23 67,04±3,09y

DLR 72,07±0,63 72,20±0,48 70,93±1,47 71,73±0,69z

Rata-rata 66,56±4,79 68,03±4,63 67,07±5,01

Kelarutan tertinggi terdapat pada silase berbahan baku lamtoro yaitu 72,07%;

72,20% dan 70,93%. Hal ini dikarenakan kecernaan lamtoro lebih tinggi jika

dibandingkan dengan daun singkong dan daun ubi jalar. Haryanto (1985)

menyatakan nilai cerna bahan kering lamtoro yang digunakan sebagai ransum

campuran berkisar antara 50% – 70%, sedangkan jika digunakan sebagai ransum

tunggal nilai cerna bahan keringnya lebih dari 71% dengan menggunakan hewan

percobaan sapi dan kambing, sedangkan kecernaan bahan organiknya adalah 78%.

Futiha (2010) menyatakan bahwa kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan

organik pelet yang menggandung 5% daun lamtoro lebih tinggi dibandingkan dengan

pelet yang mengandung 5% daun ubi jalar (78,88% vs 67,62%) dan (78,94% vs

67,23%) dengan menggunakan hewan percobaan kelinci. Hal ini disebabkan karena

tingginya protein dan rendahnya serat kasar daun lamtoro jika dibandingkan dengan

daun ubi jalar (26.07% vs 25.51%) dan (17.73% vs 24.29%).

Kelarutan silase berbahan baku daun ubi jalar pada penelitian ini adalah

68,78%; 68,87%; dan 63,46%. Hasil penelitian Futiha (2010) melaporkan bahwa

kecernaan bahan kering dan bahan organik pada kelinci yang diberi pakan pelet yang

mengandung 5% daun ubi jalar adalah 67,62% dan 67.23%. Kelarutan silase

berbahan baku daun singkong adalah 63,03%; 64,14%; dan 61,41%. Hasil penelitian

Haryanto (1985) melaporkan bahwa kecernaan bahan kering dan bahan organik pada

hewan kerbau yang pakannya dicampur dengan daun singkong sebanyak 0,50%

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Perlakuan jenis hijauan daun ubi jalar yang dipanen pada malam hari dapat

menghasilkan silase yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan jenis hijauan

daun singkong dan daun lamtoro yang dipanen pada pagi, siang, dan malam hari.

Nilai pH yang rendah dan kehilangan WSC yang tinggi yaitu sebesar 3,85 dan 13,85

%BK terdapat pada perlakuan jenis hijauan daun ubi jalar yang dipanen pada malam

hari. Karakteristik fisik silase, keberadaan jamur, populasi bakteri asam laktat

(BAL), dan kehilangan bahan kering tidak menunjukkan perbedaan antar perlakuan

jenis hijauan dan waktu panen. Perlakuan jenis hijauan daun lamtoro memiliki

tingkat kelarutan yang tinggi jika dibandingkan dengan jenis hijauan yang lain.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan seperti aplikasi pada ternak khususnya

ruminansia untuk mengetahui palatabilitas, konsumsi maupun kecernaan in vivo

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan

karunia dan rahmat Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini

dengan baik. Tak lupa penulis sampaikan shalawat dan salam kepada Nabi

Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayahanda H. Muchlis dan

Ibunda Hj. Suratmi serta Teh Sunsun tersayang yang telah memberikan kasih sayang,

dukungan dan do’a yang senantiasa dipanjatkan. Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc. dan Dr.

Ir. Rita Mutia, M.Sc. yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran serta

bantuannya kepada penulis selama melaksanakan penelitian dan tugas akhir. Dr. Ir.

M. Ridla, M.Sc. selaku pembahas seminar, serta Dr. Ir. Heri A. Sukria, M.Sc dan

Prof. Dr. Ir. Pollung H. Siagian, M.S. selaku penguji sidang atas saran dan

masukannya. Penulis tak lupa ucapkan terima kasih kepada kepada Ir. Dwi Margi

Suci, M.S., Ir. Widya Hermana, M.Si. dan Ir. Lilis Khotijah, M.Si. atas sarannya

kepada penulis. Kepada seluruh dosen, staf dan laboran Departemen Ilmu Nutrisi dan

Teknologi Pakan, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Ade Khodijah Nurbaeti yang tak henti-hentinya memberi doa dan semangat

kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Teman sepenelitian penulis Rudyana

atas kerjasama dan bantuannya. Lie Aulia AP, Chairullah A dan keluarga besar Lab

ITP Pak Heru, Bang Anwar, Pak Yatno, Pak Parjo, Pak Udin, Bu Sofi, Kak

Lendrawati, Mas Windu, Mbak Ratih atas nasehat dan ilmu yang diberikan kepada

penulis. Leo, Mulya, Beny, Rimba, Fahmul, Elfian, serta teman-teman INTP 42

terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Keluarga besar dan teman-teman di

Pondok Pesantren Nurul Imdad yang telah memberikan doa dan semangat kepada

penulis. Pak Sigit Widayanto, Pak Agus Wiyono, Pak Aryono dan seluruh team PT.

Bumiraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dalam

bekerja.

Terakhir terima kasih kepada semua civitas akademika Fakultas Peternakan,

Institut Pertanian Bogor. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Bogor, Oktober 2010

DAFTAR PUSTAKA

Adam, M. R. & Moss. 1995. Food Microbiology. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, London.

[AOAC] Association of Official Analytical Chemist. 1999. Official Methods of Analysis. Ed ke-16. Washington: AOAC International.

[BPS] Badan Pusat Statistik, Direktorat Jendral Tanaman Pangan. 2007. Produksi, luas panen dan produktivitas palawija di Indonesia tahun 2003–2007. Jakarta: Departemen Pertanian.

Coblenzt W. 2003. Principles of silage making. http://www.uaex.edu [Maret 2009].

Cock, J.H. 1992. Cassava Program. Centro International de Agricultural Tropical. Colombia.

Davies D. 2007. Improving silage quality and reducing CO2 emissions.

http://improving silage quality and reducing CO2 emission. [Juli 2009]

Devendra C. 1977. Cassava as a Feed Source for Ruminants. In: Nestle B and GrahamM (editor). Cassava as Animal Feed. IDRC: Canada. hlm 107–119.

Dubois M., Giles KA, Hamilton JK, Reber PA, Smith F. 1956. Colorimetric method for determination of sugar and related substances. Anal Chem. 28: 350-356.

Downing. T.W., A. Buyserie., Gamroth., & P. French. 2008. Effect of water soluble carbohydrates on fermentation characteristics of ensiled perenial ryegrass. The Profesional Animal Scientist 24: 35-39 [19 Oktober 2009]

Fardiaz, S. 1992. Mikrobiologi Pangan I. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Futiha, E.N. 2010. Kecernaan bahan kering dan bahan organik ransum komplit mengandung bungkil inti sawit dengan kombinasi hijauan berbeda pada kelinci. Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Gilliland, S.E. 1993. Bacterial Starter Cultures for Food. CRS Press. Baoca Raton, Florida.

Hang DT. 1998. Digestibility and nitrogen retention in fattening pigs fed different levels of ensiled cassava leaves as a protein source and ensiled cassava root as energy source. Livestock Research for Rural Development. Hlm: 3-10

Haryanto, W. 1985. Pengaruh penembahan tetes pada tepung daun ketela pohon (Manihot esculenta Crantz) terhadap koefisien cerna bahan kering, bahan organic, dan energy pada kerbau (Bubalus bubalis). Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Hildenbrand, K. 2000. Fish silage. http://www./lisproc.ucclavis.edu/archives/seafood/0076.html.[20/03/2009].

Jones C.M, Heinrichs A.J, Roth G.W, & Issler V.A. 2004. From Harvest to Feed : Understanding Silage Management. Pensylvania : Pensylvania State University.

Kavana PY, Mtunda K, Abass A, Rweyendera V. 2005. Promotion cassava leave silage utilization for smallholder dairy production in Eastern coast of Tanzania. Livestock Research for Rural Development. Hlm: 4-17

Khang DN, Van Man N, Wiktorsson H. 2000. Substitution of cotton seed meal with cassava leaf meal in Napier grass (Pennisetum purpureum) diets for dairy cows. Preston TR, Ogle RB, editor. Di dalam: Proceedings Seminar-Workshop “Making better use local feed resources” Ho Chi Minh City.

Lakitan. 2008. Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Lendrawati, 2008. Kualitas fermentasi dan nutrisi silase ransum komplit berbasis hasil samping jagung, sawit, dan ubi kayu. Tesis. Sekolah pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Liem DT, VanMan N, Phuc Loc N, Van Hao N, Xuan An. 1997.Cassava leaf meal in animal feeding. In: Vietnam Cassava Workshop; Vietnam, 4−6 Maret 1997. Institute of Scientific Agriculture of the South.

Macaulay, A. 2004. Evaluating silage quality. www.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/for4909.html [10 Oktober

2009]

Mc. Donald, P., A.R. Henderson and S.J.E. Heron. 1991. The Biochemistry of Silage. 2nd Edition. National Academy Press, Washington D.C.

Muchtadi, D. 1998. Kajian Gizi Produk Olahan Kedelai. Dalam Nuraida, L., & S. Yasni (Eds). Prosiding Seminar Pengembangan Pengolahan dan Penggunaan Kedelai sebagai Tempe. Kerjasama Pusat Studi Pangan dan Gizi – IPB dengan American Soybean Association, Bogor.

Muck, R.E. 2007. Preventing Silage Storage Losses. University of Wisconsin. Madison.

Nasional Academy of Science. 1980. Leucana Promosing Forage and Tree Crop for The Tropics. Washington DC.

Naumann, C. & Basler, R. 1997. VDLUFA-Methodenbuch Band III, Die chemische Untersuchung von Futtermitteln. 3rd ed. VDLUFA-Verlag. Darmstadt, Germany.

31 Parakkasi, A. 1995. Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak. Universitas Indonesia Press,

Jakarta.

Pelczar, M.J., & Chan, E.C.S. 1986. Dasar-Dasar Mikrobiologi. Terjemah: Hadioetomo. Penerbit Universitas Indonesia Press Jakarta.

Prawiranata W., S. Harran & P. Tjondronegoro.1999. Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan. Jilid II. Laboratorium Fisiologi Tumbuhan. Jurusan Biologi. Fakultas Matematika dan IPA. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Rahayu, W.P. & W. Cristiani. 1992. Pembuatan yoghurt berflavour buah dan mutunya selama penyimpanan. Bul. Pen. Ilmu. Tek. Pangan III (1): 59-73.

Ravindran V. 1991. Preparation of cassava leaf products and their use as animal feed. In: Machin D, Nyvold S (editor). Roots, tubers, plantains and bananas in animal feeding. FAO Animal Production and Health Paper 95: 111−122.

Ruiz, M.E. 1982. Sweet Potato (Ipomoea batatas L.) for beef production, agronomic and concervation aspects and animal response. In Villareal, R.L. and T.D. Griggs. (Eds). Sweet Potato. Proceeding of the First International Symposium. AVRD. Taiwan.

Santosa, S.A.B., Widowati & S. Damardjati. 1994. Evaluasi sifat-sifat kimia tepung dua varietas ubi jalar. Risalah Seminar Penerapan Teknologi Produksi dan Pasca Panen Ubi Jalar Mendukung Agroindustri. Balai Penelitian Tanaman Pangan Malang.

Sapienza, A dan Bolsen. 1993. Teknologi Silase. Terjemahan: Rini, B. S. Martoyoedo. Kansas State University. England.

Saun, R.J.V, & A.J. Henrich. 2008. Trouble shooting silage problem: How to identify potential problem. In: Proceedings of the Mid-Atlantic Conference: Pensylvania, 26 May 2008. Penn State’s Collage. Hlm 2-10.

Schroeder JW. 2004. Silage fermentation and preservation. Extension Dairy Speciaslist. AS-1254. http://www.ext.nodak.edu/extpubs/ansci/dairy/as 1254w. htm. [Maret 2009].

Siregar, M.E. & B.R. Prawiradipura. 1983. Lamtoro Sebagai Makanan Ternak. Lembaga LPP tahun VIII, NO. I. Bogor.

Soeseno, O.H., & Soedaharoedjian. 1992. Sifat-sifat silvika dan agronomi/silvikultur Leucaena leucochepala. Prosiding Seminar Lamtoro I, Jakarta 23-25 1992.

Supardi, D. 2000. Pengaruh pemberian cendawan mikoriza arbuskula (CMA) dan pupuk terhadap pertumbuhan dan produksi rumput Brachiaria mutica. Skripsi.Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Wanapat M., & Knampa S. 2006. Effect of cassava hay in high-quality feed bock as anthelmintics in steers grazing on ruzi grass. Asian-Aust J Anim Sci 19: 695−699.

Wargiono, J. & Soenarjo. 1986. Prambanan klon ungu ubi jalar berkadar karotin tinggi dan potensial. Buletin Penelitian. Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor, Bogor.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisioner Pengamatan Sifat Fisik Silase Daun Singkong

35 Lampiran 2. Kuisioner Pengamatan Sifat Fisik Silase Daun Ubi Jalar

UJI ORGANOLEPTIK SILASE DAUN UBI JALAR (UJ)

Nama :...