SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Ujian Sarjana Psikologi

Oleh

DESY CHRISTINA MANULLANG 091301042

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

sesungguhnya bahwa skripsi penulis yang berjudul :

Gambaran Family Matters Pada Remaja Tunadaksa

adalah hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini penulis kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan di dalam skripsi ini, penulis bersedia menerima sanksi dari Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 3 Mei 2014 Penulis,

i ABSTRAK

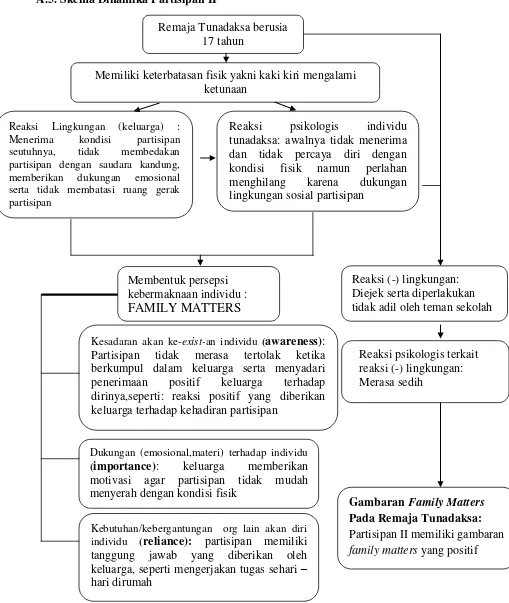

Remaja dengan ketunadaksaan mengalami pengalaman tersendiri didalam lingkungan sosial mereka serta reaksi psikologis yang muncul dalam diri mereka terkait keterbatasan yang mereka miliki. Pengalaman yang mereka terima kemudian akan membentuk persepsi kebermaknaan mereka. Persepsi kebermaknaan inilah yang disebut dengan mattering. Konsep mattering didefenisikan sebagai sebuah persepsi mengenai kebermaknaan individu didalam lingkungan sekitarnya (Elliot,2009). Adapun mattering terdiri dari tiga komponen, yakni awareness, importance, reliance. Kondisi pendukung mattering yaitu proses pemahaman diri. Penelitian ini menggunakan istilah family matters untuk merujuk pada konsep mattering yang diaplikasikan dalam kehidupan keluarga. Pada remaja konsep ini menjadi penting mengingat mattering memberikan dampak terhadap pembentukan konsep diri yang positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus intrinsik. Subjek penelitian berjumlah dua orang dengan karakteristik mengalami ketunadaksaan sejak lahir/keturunan dan berusia 12-20 tahun. Metode pengambilan subjek berdasarkan konstruk teori. Hasil analisis menunjukkan kedua partisipan memiliki gambaran family matters yang positif. Kedua partisipan mengalami keseluruhan komponen mattering dengan intensitas yang berbeda. Pada partisipan pertama, komponen importance memiliki intensitas yang kuat dibandingkan dua komponen lainnya. Hal ini terlihat dari dukungan emosional dan materil yang diterima partisipan sejak kecil memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi kebermaknaan pada diri partisipan. Pada partisipan kedua, ketiga komponen mattering memiliki intensitas yang hampir sama, artinya tidak ada komponen yang lebih menonjol dari komponen lainnya seperti pada partisipan I. Berkaitan dengan kondisi pendukung mattering, kedua partisipan sama-sama memiliki pemahaman diri yang positif. Faktor jenis kelamin turut mempengaruhi family matters partisipan.

ii ABSTRACT

The young disabled have the experience in their social environment and the psychological reactions that appear within them related to the limitation that they have. The experiences that they received will form the perception of meaningfulness. This perception is called mattering. The concept of mattering defined as an perception of significance that owned by individual toward their environment (Elliot,2009). Mattering consists of three components namely awareness, importance, and reliance. Supporting conditions of mattering which is a process of self understanding. The term of family matters refer to the mattering concept applied in family life. In adolescents, this concept is important because mattering impact on the formation of the positive self concept. This research used qualitative method with intrinsic case study. The subject of this study amounted to two people with a disability since birth characteristics and aged 12-20 years old. Subject retrieval method based constructs theory. The analysis showed that two participants have a positive family matters. It means that two participants perceive themselves as meaningful individual among their family. Both of participants have the component of mattering overall with the different intensities. In the first participant, the component importance has strong intensity compared to the other two components. It can be seen from the emotional and material support that received by participant since childhood, where it has strong influence in shaping perceptions of meaningfulness in participant. In the second participant, overall component of mattering almost have the same intensity. It means that there is no component more prominent than the other components as the first participant. The result of this research was influenced by participant’s gender.

iii

kebaikan dan keajaibanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan serta meraih gelar sarjana di Fakultas Psikologi Univeristas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan penuh rasa hormat, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan seminar ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Orang tua dan saudara yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, serta doa yang tiada putusnya kepada penulis.

2. Prof. Dr. Irmawati, Psikolog, selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara

3. Dra. Elvi Andriani Jusuf, M.Si., Psikolog, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini . Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dalam memberikan waktu, dukungan, pikiran, kesabaran serta kesungguhan Ibu dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

iv

M.psi.,Psikolog selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, kritik, dan saran yang bermanfaat dalam penelitian ini.

6. Keluarga besar Green Pastures Community Church. Terimakasih untuk doa serta dukungan yang sungguh menguatkan penulis.

7. Sahabat-sahabat yang sudah dianggap sebagai keluarga, yakni Susi Trisnawaty yang baik hati, sabar dan selalu ada disaat-saat genting, Margaretha Novitasari, yang lembut dan pengertian, Antony sebagai kakek yang tahu segalanya, Niputu Defi Marantika yang cerdas tapi bawel serta Florence sebagai nenek yang cerewet namun baik dalam memberikan masukan. Semoga persahabatan kita tidak lekang oleh jarak ataupun waktu.

8. Kelompok Sotheria Matias (Kak Ita,Mayo dan Rani), terimakasih buat kebersamaan serta dukungan doanya.

9. Dosen-dosen pengajar di Fakultas Psikologi yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, Anda sekalian telah memberikan segala hal yang terbaik untuk penulis.

v

Sosial Binadaksa “Bahagia” Sumatera Utara, sebagai pihak yang telah

membantu penulis dalam pencarian partisipan penelitian.

13.Teman-teman seangkatan dan seperjuangan (2009) atas kebersamaannya selama masa perkuliahan ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan yang ada, namun sumbangan pemikiran yang penulis sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca.

.

Medan, Agustus 2014 Penulis,

vi

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Perumusan Masalah 11 C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11 E. Sistematika Penulisan 12 BAB II LANDASAN TEORI 15

A. Family Matters 15 1. Defenisi……….. 15

2. Komponen Mattering………. 16

3. Faktor Pendukung Mattering………. 18

B. Tunadaksa……… 20

1. Defenisi……….. 20

2. Klasifikasi Tunadaksa……… 21

3. Aspek Perkembangan Individu Tunadaksa……….23

vii

E. Paradigma Berpikir………. 34

BAB III METODE PENELITIAN………..35 A. Penelitian Kualitatif……….35

B. Partisipan Penelitian dan Lokasi Penelitian……… 36

1. Partisipan Penelitian………...36 a. Karakteristik Partisipan Penelitian……….. 36

b. Jumlah Partisipan Penelitian……….37

c. Prosedur Pengambilan Partisipan………..38

2. Lokasi Penelitian……….38

C. Metode Pengambilan Data………... 39

1. Wawancara………. 39

2. Observasi……….41

D. Alat Bantu Pengumpulan Data………..42

1. Alat Perekam (tape recorder)………. 42

2. Pedoman Wawancara……….. 43

3. Alat Tulis dan Kertas………43

E. Kredibilitas Penelitian……….43

F. Prosedur Penelitian……….45

1. Tahap Persiapan Penelitian………45

viii

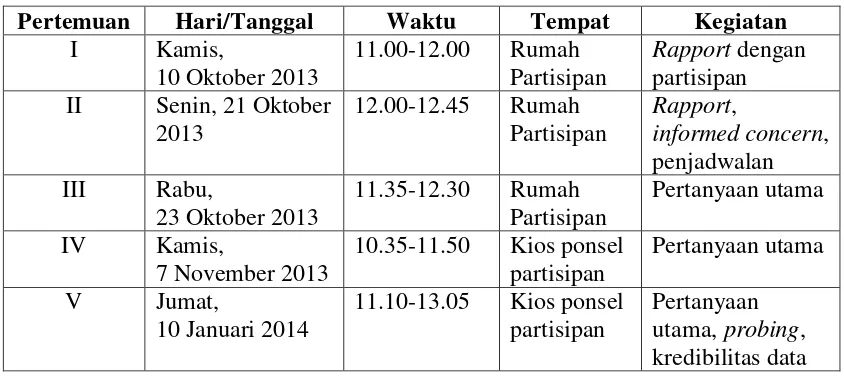

I. PARTISIPAN I ………...………….52

A. Analisa Partisipan .……….. 52

A.1. Identitas Partisipan………...52

A.2. Latarbelakang Partisipan………...53

A.3. Observasi………..56

A.3.1. Hasil Observasi………...58

A.4. Hasil Wawancara………..61

A.4.1. Gambaran kehidupan masa kecil partisipan………....61

A.4.2. Gambaran Family Matters Partisipan……….64

A.4.3. Kondisi Pendukung Family Matters Partisipan…………..70

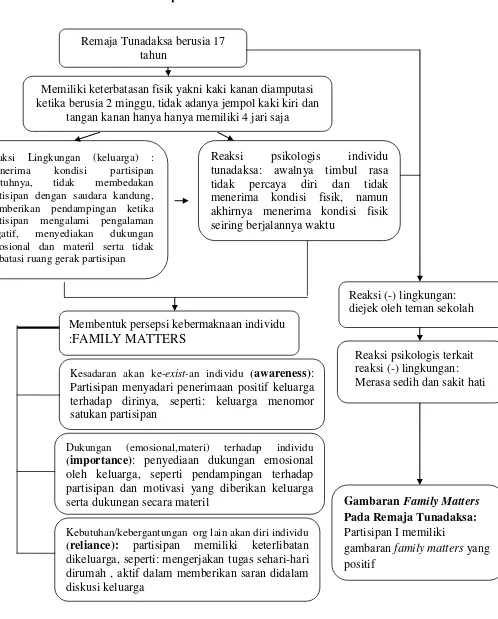

A.5. Analisa Intrasubjek I……….76

A.6. Skema Dinamika Partisipan I………80

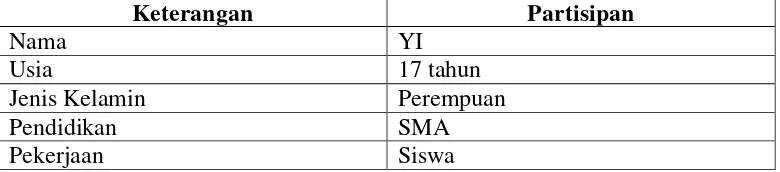

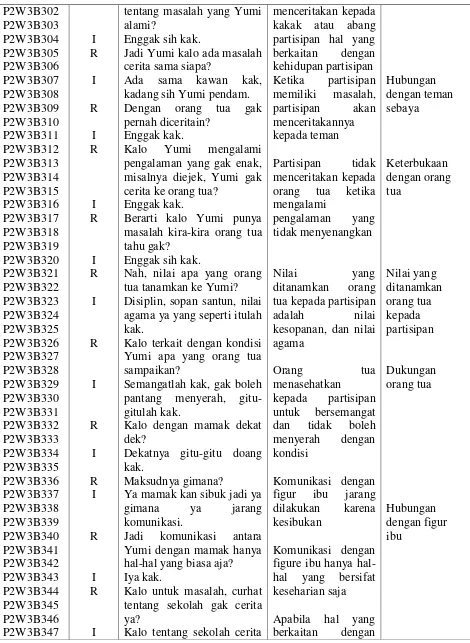

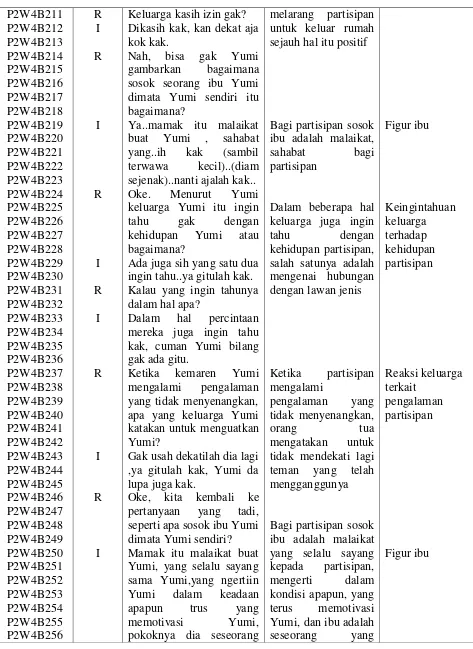

II. PARTISIPAN II………..81

A. Analisa Partisipan………..81

A.1. Identitas Partisipan……….. .81

A.2. Observasi………...82

A.2.1. Hasil Observasi………83

A.3. Hasil Wawancara………...87

A.3.1. Gambaran kehidupan masa kecil partisipan………...87

ix

B. Analisa Antarsubjek ………...115

C. Pembahasan………...119

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN……….123

A. Kesimpulan………123

A.1. Kesimpulan Umum………123

A.2. Gambaran Komponen Mattering Partisipan ……….123

A.2.1. Partisipan I………123

A.2.2. Partisipan II………..125

A.3. Faktor Pendukung Family Matters………126

A.3.1. Partisipan I………126

A.3.2. Partisipan II………..127

A.4. Perbedaan Partisipan I dan II………...129

B. Saran 1. Saran Praktis………130

2. Saran Penelitian Lanjutan………131 DAFTAR PUSTAKA

i ABSTRAK

Remaja dengan ketunadaksaan mengalami pengalaman tersendiri didalam lingkungan sosial mereka serta reaksi psikologis yang muncul dalam diri mereka terkait keterbatasan yang mereka miliki. Pengalaman yang mereka terima kemudian akan membentuk persepsi kebermaknaan mereka. Persepsi kebermaknaan inilah yang disebut dengan mattering. Konsep mattering didefenisikan sebagai sebuah persepsi mengenai kebermaknaan individu didalam lingkungan sekitarnya (Elliot,2009). Adapun mattering terdiri dari tiga komponen, yakni awareness, importance, reliance. Kondisi pendukung mattering yaitu proses pemahaman diri. Penelitian ini menggunakan istilah family matters untuk merujuk pada konsep mattering yang diaplikasikan dalam kehidupan keluarga. Pada remaja konsep ini menjadi penting mengingat mattering memberikan dampak terhadap pembentukan konsep diri yang positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus intrinsik. Subjek penelitian berjumlah dua orang dengan karakteristik mengalami ketunadaksaan sejak lahir/keturunan dan berusia 12-20 tahun. Metode pengambilan subjek berdasarkan konstruk teori. Hasil analisis menunjukkan kedua partisipan memiliki gambaran family matters yang positif. Kedua partisipan mengalami keseluruhan komponen mattering dengan intensitas yang berbeda. Pada partisipan pertama, komponen importance memiliki intensitas yang kuat dibandingkan dua komponen lainnya. Hal ini terlihat dari dukungan emosional dan materil yang diterima partisipan sejak kecil memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi kebermaknaan pada diri partisipan. Pada partisipan kedua, ketiga komponen mattering memiliki intensitas yang hampir sama, artinya tidak ada komponen yang lebih menonjol dari komponen lainnya seperti pada partisipan I. Berkaitan dengan kondisi pendukung mattering, kedua partisipan sama-sama memiliki pemahaman diri yang positif. Faktor jenis kelamin turut mempengaruhi family matters partisipan.

ii ABSTRACT

The young disabled have the experience in their social environment and the psychological reactions that appear within them related to the limitation that they have. The experiences that they received will form the perception of meaningfulness. This perception is called mattering. The concept of mattering defined as an perception of significance that owned by individual toward their environment (Elliot,2009). Mattering consists of three components namely awareness, importance, and reliance. Supporting conditions of mattering which is a process of self understanding. The term of family matters refer to the mattering concept applied in family life. In adolescents, this concept is important because mattering impact on the formation of the positive self concept. This research used qualitative method with intrinsic case study. The subject of this study amounted to two people with a disability since birth characteristics and aged 12-20 years old. Subject retrieval method based constructs theory. The analysis showed that two participants have a positive family matters. It means that two participants perceive themselves as meaningful individual among their family. Both of participants have the component of mattering overall with the different intensities. In the first participant, the component importance has strong intensity compared to the other two components. It can be seen from the emotional and material support that received by participant since childhood, where it has strong influence in shaping perceptions of meaningfulness in participant. In the second participant, overall component of mattering almost have the same intensity. It means that there is no component more prominent than the other components as the first participant. The result of this research was influenced by participant’s gender.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara kanak-kanak dengan dewasa, yang melibatkan perubahan yang signifikan dalam kondisi fisik, kognitif, serta sosial. (Papalia, 2007). Selain itu seorang remaja juga mengalami perubahan emosi, penilaian, pengorganisasian perilaku, kontrol diri serta berbagai macam gejolak dalam emosi yang menjadi meningkat pada masa ini (Adams, 1995 dalam Arslan, 2009). Perubahan – perubahan yang terjadi di dalam diri remaja, salah satunya yaitu perubahan fisik memberikan dampak secara psikologis bagi remaja itu sendiri. Hal ini disebabkan kebanyakan remaja menjadi lebih fokus dengan penampilan fisiknya daripada aspek lain didalam diri mereka. Hal ini mulai sering terjadi pada pertengahan kanak-kanak atau lebih awal dan semakin intens pada masa remaja (Papalia, 2007)

Permasalahan penampilan fisik menjadi suatu kondisi yang dialami oleh individu yang mengalami cacat fisik yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Somantri (2006) mengemukakan cacat fisik atau tunadaksa berarti suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir, yang dapat menghambat kegiatan individu sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan atau untuk berdiri sendiri. Adapun ketunaan itu sendiri disebabkan oleh beberapa hal, yakni kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan, kerusakan pada waktu kelahiran, infeksi, kondisi traumatik, tumor, serta kondisi lainnya.

Perbedaan kondisi ketunaan yang dimiliki seorang individu juga menimbulkan kondisi psikologis yang berbeda pula. Misalnya usia pertama kali individu mengalami ketunaan. Permasalahan emosi lebih cenderung terjadi pada individu yang mengalami ketunaan pada usia tertentu, daripada individu yang mengalami ketunaan sejak lahir (Somantri,2006). Hal ini disebabkan individu pernah memiliki kondisi fisik yang normal, sehingga hal ini mempengaruhi proses penerimaan diri terhadap kondisi fisik mereka.

“Sedih aja gitu (diam sejenak). Gimana ya, soalnya kan gak seperti kemarin-kemarin lagi. Apalagi kalau dibilang, saya harapan keluargalah seperti itu. Kalo bisa saya sendiri jadi gitulah. Kalau bisa saya harus perguruan tinggi atau

“Kalau terima, ya kalau bisa dibilang masih tahaplah, tahap penerimaan. Kalau dibilang sudah terima sepenuhnya yah bohonglah. Belumlah, masih tahap-tahap

gitulah.”

(AR,20 tahun- Komunikasi Personal,8 Juni 2013) “Masih sedih. Saya kan dilahirkan sempurna. Tahu-tahu ini udah umur 16 tahun, hilang kakinya, jari-jari kaki hilang.”

“Sedikit saja masih terima, belum sepenuhnya. Belum bisa terima semua kak. Masih sedih kalau lihat orang sehat diluar sana. Saya masih minder.”

(A,16 tahun- Komunikasi Personal, 8 Juni 2013)

Sedangkan untuk individu yang mengalami ketunaan sejak lahir sudah lebih dapat menerima kondisi fisik mereka saat ini.

”….ya terima ajalah kak. Dah dikasih Tuhan kayak gini..ya udah apalagi mau dibilang. (yang membuat nerima) yaa,eee apa ya (diam sejenak), semangat. Semangat dari orang tua, teman-teman semua yang ngasih. Pokoknya yang ngasih semangatlah., biar saya bisa maju gitu walaupun keadaan kayak gini

(LH,17 tahun-Komunikasi Personal)

Penerimaan diri terhadap kondisi fisik menjadi suatu kondisi psikologis yang dihadapi oleh individu tunadaksa. Penerimaan diri individu tunadaksa tidak terlepas dari reaksi positif dari lingkungan.

“(yang membuat nerima) yaa,eee apa ya (diam sejenak), semangat. Semangat

dari orang tua, teman-teman semua yang ngasih. Pokoknya yang ngasih semangatlah., biar saya bisa maju gitu walaupun keadaan kayak gini.”

(LH,17 tahun-Komunikasi Personal)

seseorang akan menghargai dirinya sendiri apabila lingkungan pun menghargainya. Konsep diri ini memberikan pengaruh terhadap harga diri remaja, dan berdampak terhadap pembentukan self-esteem remaja itu sendiri (Harter, 1993 dalam Arslan, 2009). Pembentukan self esteem memberikan kontribusi terhadap pembentukan kepribadian individu, yang dipengaruhi oleh kehidupan sosial.

Selain itu, reaksi positif lingkungan, secara khusus keluarga akan membantu anak untuk memiliki pandangan yang positif mengenai dirinya, meskipun berada didalam lingkungan yang berpandangan negatif terhadap mereka. Dengan kata lain, keluarga berperan sebagai „protektor‟ terhadap ancaman psikologis ataupun fisik

(Sanders, 2005).

Kondisi psikologis individu tunadaksa tidak hanya berkaitan dengan proses penerimaan diri mereka, namun juga terkait dengan reaksi lingkungan terhadap individu tersebut. Pada umumnya, individu yang mengalami ketunaan sejak lahir ataupun karena kondisi traumatik, tidak menunjukkan perbedaan dalam hal reaksi negatif yang mereka terima dari lingkungan. Keduanya tetap mengalami reaksi negatif dari lingkungan.

menambahkan bahwa anak-anak tunadaksa dari tingkat sekolah yang rendah, misalnya sekolah dasar, merasa tidak begitu tertolak dibandingkan dengan anak-anak tunadaksa pada sekolah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi usia seseorang perasaan ditolak akan semakin terasa.

“[…]sangat sedih kak sedih kan sedih dikampung,malu keadaan gini,belum

pasang kaki palsu dulu masih jarang keluar,dikamar aja 4 bulan. Disuruh keluar aku gak mau..malu aku, anak-anak lewat gitu kan, diejek gitu ‟ada orang

puntung keluar gitu‟.”

(A,16 tahun - Komunikasi Personal 8 Juni 2013)

Masa remaja menjadi masa dimana individu menjadi lebih fokus dengan penampilan fisik daripada aspek lain dalam dirinya. Seberapa menarik individu secara fisik memberikan pengaruh terhadap evaluasi diri yang positif, popularitas, penerimaan teman sebaya serta perkembangan kepribadian individu. Pada individu tunadaksa, keterbatasan penampilan fisik menjadi hal yang mempengaruhi penyesuaian mereka terhadap lingkungan social ataupun penerimaan diri terhadap kondisi fisik mereka. Hal ini juga dipengaruhi nampak atau tidaknya kondisi tunadaksa.

Reaksi negatif dari lingkungan maupun proses penerimaan diri oleh remaja yang mengalami ketunaan menjadi hal yang memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis mereka. Meskipun individu tidak mengalami reaksi negatif dari lingkungan, dikarenakan kondisi lingkungan yang menerima dan mengerti kondisi fisik mereka, adakalanya individu mengalami proses penerimaan diri yang cukup panjang, misalnya perasaan tertolak ketika bertemu dengan lingkungan baru ataupun hendak mendekati lawan jenis. Kedua kondisi inilah yang membuat individu tunadaksa rentan mengalami tekanan yang bersifat emosional.

anak untuk melakukan adaptasi ataupun penyesuaian. Somantri (2006) mengemukakan bahwa adaptasi itu sendiri dapat berlangsung sebagaimana mestinya apabila adanya suatu lingkungan yang memberikan dorongan serta individu yang memiliki anggota tubuh lengkap dalam arti fisik ataupun biologik.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa dukungan dari lingkungan menjadi sumber utama bagi individu ini, mengingat keterbatasan fisik yang mereka alami menghambat mereka untuk beradaptasi, dimana penyesuaian diri terhadap lingkungan yakni bagaimana individu melakukan kompensasi terhadap bagian tubuh yang tidak sempurna tersebut merupakan salah satu kondisi psikologis yang harus dihadapi individu tunadaksa (Somantri, 2006).

hubungan yang dimiliki dengan orang tua bergantung pada reaksi yang mereka dapatkan didalam keluarga.

Penelitian Fitzgerald (dalam Somantri,2006) menunjukkan bahwa reaksi dan perlakuan keluarga dapat menjadi salah satu sumber frustasi bagi anak-anak tunadaksa, yang tidak jarang justru berakibat lebih berat daripada akibat ketunaanya itu sendiri. Orang tua dari individu tundaksa sering menunjukkan perilaku yang berlebihan, seperti bersikap terlalu melindungi (overprotective), melayani secara berlebihan, membatasi ruang gerak anak, yang kemudian dapat menyebabkan anak memiliki ketergantungan terhadap orang tua mereka yang dapat menimbulkan kecemasan akibat ketidaksiapan ketika berhadapan dengan lingkungan dengan segala tuntutan yang ada didalamnya.

tua yang terlalu melindungi. Hal ini menyebabkan individu dengan tunadaksa sering sekali menarik diri dari pergaulan masyarakat.

Konsep mattering merupakan konsep yang berkaitan dengan hubungan individu dengan orang lain. Elliott (2009) mendefenisikan mattering sebagai sebuah persepsi dimana seorang individu memiliki bagian yang penting dalam dunia sekitarnya. Kata seberapa penting disini tidak terbatas pada setiap individu, karena hal ini merupakan pengalaman subjektif seseorang melalui proses sosialisasi yang mereka jalani, misalnya, bagaimana cara orang lain memperlakukan individu, waktu serta dukungan emosional yang diberikan kepada individu ataupun kesadaran orang lain terhadap kehadiran individu tersebut. Seseorang dapat memiliki persepsi ini pada orang lain yang spesifik seperti pada teman, pasangan, ataupun pada guru; dalam institusi sosial, seperti dalam keluarga atau perusahaan dan komunitas individu secara keseluruhan bahkan masyarakat luas. Rosenberg dan McCullough,1981 (dalam Baham) menambahkan bahwa mattering melibatkan suatu tingkat dimana seseorang merasa menjadi bagian yang penting dalam kehidupan orang lain; persepsi individu bahwa dirinya diperhitungkan dalam kehidupan orang lain dan orang lain menaruh perhatian terhadap apa yang dirasakan, dipikirkan serta dilakukannya.

misalnya pada keluarga. Hal ini menyebabkan keluarga, khususnya orang tua berperan sebagai sumber utama dari mattering tersebut.

Konsep mattering sebagai salah satu dimensi dari konsep diri (self-concept) merupakan hal yang dipelajari dari proses sosialisasi yang dialami individu. Sehingga masing-masing individu yang memiliki pengalaman sosialisasi yang berbeda juga akan mengalami perbedaan pengalaman mattering yang berbeda pula. Beberapa ahli sosial telah mengidentifikasi proses utama yang dapat mengkonstruksikan pemahaman terhadap diri sendiri. Salah satunya adalah reflected appraisal yang dikemukakan oleh Hary Stuck Sullivan (dalam Elliot 2009). Proses ini menekankan bahwa kita secara mendalam dipengaruhi dalam konsepsi diri kita sendiri melalui bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita. Melalui komunikasi yang dijalin secara berkesinambungan, kita akan mulai memahami bagaimana orang lain melihat kita. Hal ini pada akhirnya akan membuat individu menginternalisasikan gambaran diri sendiri yang dikomunikasikan orang lain, yang pada akhirnya melekat dalam diri individu.

mengenai kebermaknaan dirinya. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui gambaran family matters pada remaja yang mengalami ketunaan sejak lahir.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Gambaran Family Matters Pada Remaja Tunadaksa?” C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran family matters pada remaja tunadaksa.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah kekayaan informasi serta perkembangan ilmu di bidang psikologi, secara khusus dalam bidang psikologi perkembangan mengenai gambaran family matters pada remaja tunadaksa.

2. Manfaat Praktis

tua yang memiliki anak tunadaksa dapat memberikan dukungan yang sesuai kebutuhan, sehingga remaja tunadaksa memiliki perkembangan yang maksimal ditengah-tengah keterbatasan yang mereka miliki.

b. Secara umum, penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai penambah informasi yang berisi pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai remaja tunadaksa terkait dengan topik penelitian. Hal ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat luas, tentang bagaimana harus bersikap ketika berhadapan dengan remaja tunadaksa.

c. Sebagai bahan atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini.

E. Sistematika Penelitian

Laporan hasil penelitian ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan disajikan uraian secara singkat mengenai latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

komponen mattering, proses pemahaman diri (self-understanding); tunadaksa, meliputi defenisi, klasifikasi tunadaksa, aspek perkembangan remaja tunadaksa; remaja, meliputi defenisi remaja, kategori remaja, aspek-aspek perkembangan remaja; family matters pada remaja tunadaksa.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti, dalam hal ini penelitian kualitatif; metode pengumpulan data, meliputi wawancara; alat pengumpulan data, meliputi alat perekam dan pedoman waawancara; subjek dan lokasi penelitian, meliputi karakteristik subjek penelitian, jumlah subjek penelitian, teknik pengambilan subjek, lokasi penelitian; prosedur penelitian, meliputi tahap pralapangan, tahap pelaksanaan penelitian, tahap pencatatan data dan metode analisa data.

BAB II

LANDASAN TEORI

A . Family Matters 1. Defenisi

Konsep mattering didefenisikan sebagai sebuah persepsi mengenai kebermaknaan individu didalam lingkungan sekitarnya (Elliot,2009). Seseorang dapat memiliki persepsi ini terhadap orang-orang yang spesifik (contoh:teman, kekasih, guru); institusi sosial (contoh: keluarga dan perusahaan); komunitas individu secara keseluruhan ataupun masyarakat luas. Persepsi ini tidak selamanya harus dimiliki oleh individu terhadap semua orang, namun hanya berlaku pada orang-orang yang dianggap menjadi figur penting saja. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman-pengalaman mattering pada setiap individu berbeda-beda, karena adanya pengalaman-pengalaman personal maupun pengalaman sosialisasi yang berbeda pula. Pengalaman-pengalaman personal tersebut pada akhirnya membuat individu melakukan instropeksi terhadap hubungan mereka dengan individu ataupun institusi lain sehingga membentuk suatu persepsi tentang kebermaknaan mereka terhadap lingkungan.

dalam menentukan pemahaman mengenai kebermaknaan itu sendiri. Ketika mattering tidak tercapai khususnya pada figur yang dianggap penting, misalnya pada orang tua, maka hal tersebut akan menjadi suatu bentuk penolakan diri yang mendalam pada individu (Elliot,2009).

Konsep ini menjadi teori utama yang digunakan oleh peneliti dalam melihat bagaimana persepsi remaja tunadaksa itu sendiri mengenai kebermaknaan mereka dalam lingkungan, secara khusus didalam keluarga, berdasarkan indikator-indikator yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Didalam penelitian digunakan istilah family matters untuk merujuk kepada konsep mattering yang diaplikasikan didalam kehidupan keluarga. Hal ini menjadi penting, mengingat interaksi ataupun perlakuan dari lingkungan secara khusus keluarga, akan memberikan kontribusi terhadap bagaimana individu memandang dirinya sendiri, terkait dengan keterbatasan yang mereka miliki sebagai penyandang tunadaksa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpukan, bahwa family matters merupakan konsep yang bersifat kognitif, yang dimunculkan dalam bentuk persepsi mengenai kebermaknaan diri dalam lingkungan, secara khusus keluarga, yang dipelajari berdasarkan pengalaman personal serta pengalaman sosialisasi.

2. Komponen Mattering

a. Awareness

Komponen ini melibatkan individu sebagai fokus bagi perhatian orang lain, yang sepenuhnya bersifat kognitif. Seseorang akan merasa penting apabila orang lain merealisasikan keberadaan mereka dan memandang mereka sebagai seorang individu yang dapat dibedakan dari orang lain meskipun ditengah keramaian. Selain itu, Komponen ini juga mengindikasikan reaksi yang dimunculkan oleh lingkungan, misalnya keluarga, terhadap kehadiran partisipan serta keterlibatan partisipan ditengah-tengah keluarga.

b. Importance

Komponen kedua dari mattering bersifat lebih kompleks, yang mengisyaratkan sebuah hubungan antara individu dengan orang lain yang dianggap penting bagi mereka. Ketika orang lain menyediakan dukungan secara emosional, mau melakukan sesuatu agar apa yang diperlukan terpenuhi, atau turut merasa bangga dengan prestasi yang dicapai, menginvestasikan waktu dan energi mereka untuk kebaikan individu, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa individu tersebut menjadi bagian yang penting dalam dunia mereka.

c. Reliance

Berdasarkan tiga komponen yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga komponen ini sepenuhnya bersifat kognitif. Persepsi mengenai kebermaknaan diri oleh individu muncul bila orang lain menyadari keberadaan dirinya seutuhnya (awareness), menyediakan dukungan secara emosional, menginvestasikan waktu, energi serta bersedia berkorban demi terpenuhinya apa yang diperlukan (importance) serta apabila individu dapat menjadi solusi bagi keperluan ataupun kebutuhan orang lain, misalnya dalam memberikan bantuan ataupun solusi atas permasalahan orang lain (reliance).

3. Faktor Pendukung Mattering

Adapun faktor pendukung mattering yakni proses pemahaman diri (self-understanding). Pemahaman terhadap diri menjadi bagian yang tidak terlepas dalam tercapainya mattering. Para ahli sosial mengemukakan tiga proses utama yang menciptakan suatu bentuk pemahaman terhadap diri sendiri.

a. Reflected Appraisal

dianggap penting akan menentukan persepsi seberapa penting individu tersebut bagi orang lain (Elliot, 2009).

b. Social Comparison

Proses lain dalam menciptakan suatu pemahaman terhadap diri sendiri yakni melalui social comparison. Proses ini melibatkan bagaimana individu membandingkan diri dengan orang lain dalam menentukan kesesuaian dengan orang lain, apakah sama atau berbeda, lebih baik atau lebih buruk (Festinger, 1957, dalam Elliot, 2009). Proses ini juga menjadi salah satu cara lain dalam menilai seberapa penting individu tersebut bagi orang lain melalui bagaimana individu memaknai kualitas hubungan yang dibangun individu dengan orang lain. Dengan kata lain individu mendapatkan informasi yang bernilai mengenai dirinya sendiri melalui proses ini.

c. Self Atribution

B. Tunadaksa

1. Defenisi

Tunadaksa didefenisikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal, yang dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau pembawaan sejak lahir (White House Conference, 1931, dalam Somantri,2006). Keadaan tundaksa ini dapat menjadi suatu kondisi yang menghambat kegiatan inidividu akibat gangguan ataupun kerusakan yang dialami sehingga dapat mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan ataupun untuk berdiri sendiri.

2. Klasifikasi Tunadaksa

Tunadaksa dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Koening, dalam Somantri 2006):

1. Kerusakan yang dibawa sejak lahir atau merupakan keturunan, yakni: a. Club-foot (kaki seperti tongkat)

b. Club-hand (tangan seperti tongkat)

c. Polydactylism (jari yang lebih dari lima baik pada tangan maupun kaki) d. Syndactylism (jari-jari yang berselaput atau menempel satu dengan yang

lainnya)

e. Torticolis (gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka) f. Spina-bifida (sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup g. Cretinism (kerdil/katai)

h. Mycrocephalus (kepala yang kecil, tidak normal) i. Hydrocephalus (kepala yang besar karena berisi cairan) j. Clefpalats (langit-langit mulut yang berlubang)

k. Herelip (gangguan pada bibir dan mulut)

l. Congenital hip dislocation (kelumpuhan pada bagian paha)

m. Congenital Amputation (bayi yang lahir tanpa anggota tubuh tertentu) n. Fredresich ataxia (gangguan pada sumsum tulang belakang)

2. Kerusakan pada waktu kelahiran :

a. Erb‟s palsy (kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik pada waktu kelahiran)

b. Fragilitas osium (tulang yang rapuh atau mudah patah) 3. Infeksi :

a. Tuberkolosis tulang (menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku) b. Osteomyelitis (radang didalam dan disekeliling sumsum tulang karena

bakteri)

c. Poliomyelitis (infeksi virus yang menyebabkan kelumpuhan) d. Pott‟s Disease (tuberculosis sumsum tulang belakang)

e. Still‟s Disease (radang pada tulang yang menyebabkan kerusakan permanen pada tulang)

f. Tuberkulosis pada lutut atau sendi lainnya 4. Kondisi Traumatik :

a. Amputasi (anggota tubuh yang dibuang akibat kecelakaan) b. Kecelakaan akibat luka bakar

c. Patah tulang 5. Tumor :

a. Oxoxtosis (tumor tulang)

b. Osteosis fibrosa cystic (kista yang berisi cairan didalam tulang)

kerusakan yang dibawa sejak lahir atau keturunan, kerusakan pada waktu kelahiran, infeksi, kondisi traumatik dan tumor. Perbedaan faktor penyebab terjadinya tunadaksa dapat menimbulkan perbedaan dalam hal kondisi fisik dan psikologis pula, misalnya bila dilihat dari usia ketika kondisi kecacatan terjadi.

3. Aspek Perkembangan Individu Tunadaksa

Aspek perkembangan pada individu tunadaksa hampir sama dengan individu normal pada umumnya, yang meliputi perkembangan secara fisik, kognitif serta psikososial yakni perkembangan sosial serta emosi dan kepribadian individu. Semua dari aspek perkembangan ini tentunya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi ketunaan itu sendiri. Dampak psikologis akibat ketunaan kebanyakan muncul dari reaksi lingkungan ketika berinteraksi dengan individu tunadaksa. Selain itu, dampak psikologis juga berkaitan dengan proses penerimaan diri individu terhadap kondisi fisik mereka, mengingat pada masa remaja, individu menjadi lebih fokus dengan kondisi fisik nya daripada aspek lain dalam diri mereka (Papalia, 2007).

Secara umum perkembangan fisik pada individu normal dengan individu tunadaksa dapat dikatakan hampir sama, namun tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna ataupun adanya anggota tubuh lain yang mengalami kerusakan ataupun yang terpengaruh akibat kerusakan tersebut (Somantri, 2006).

berjalan sebagaimana mestinya apabila adanya suatu lingkungan yang memberikan dorongan serta individu yang memiliki anggota tubuh yang lengkap dalam arti fisik dan biologik. Bagi individu tunadaksa proses adaptasi ini tidak berjalan sempurna akibat keterbatasan fisik yang mereka miliki, meskipun dukungan dari lingkungan telah mereka dapatkan, karena faktor internal maupun eksternal harus terjadi bersama-sama. Hambatan dalam keterampilan motorik akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan keterampilan motorik yang lebih kompleks pada tahap selanjutnya.

keluarga, teman sebaya serta masyarakat pada umumnya yang berdampak pada kondisi psikologis individu tunadaksa tersebut (Somantri, 2006).

Penyesuaian diri terhadap lingkungan menjadi tantangan bagi individu tunadaksa. Sikap serta perlakuan yang dimunculkan oleh lingkungan dapat berpengaruh terhadap penyesuaian diri yang mereka lakukan. Selain itu sikap orang tua, teman sebaya, keluarga, serta masyarakat pada umumnya dapat mempengaruhi konsep diri dari individu tunadaksa, yang terbentuk melalui interaksi ataupun respon yang dimunculkan lingkungan terhadap diri mereka (Somantri, 2006). Hal ini akan mengarah kepada suatu bentuk evaluatif yang kemudian membentuk penilaian mereka terhadap diri mereka sendiri berdasarkan penilaian yang dibuat oleh lingkungan terhadap mereka (Dacey & Kenny, 1997).

Kondisi sosial pada individu tunadaksa akan berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian mereka. Selanjutnya Somantri (2006) mengemukakan bahwa perkembangan kepribadian individu tunadaksa secara keseluruhan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tingkat ketidakmampuan akibat ketunaan yang juga tidak terlepas dari perlakuan individu normal terhadap mereka. Respon yang dimunculkan individu tunadaksa terhadap ketunadaksaaanya sesuai dengan gaya hidup yang terbentuk pada masa kanak-kanak melalui hambatan dan pengalaman yang dihadapi individu tersebut.

C. Remaja 1. Defenisi

Papalia (2007) mendefenisikan tahap remaja sebagai masa transisi perkembangan antara kanak-kanak dengan dewasa yang melibatkan perubahan yang signifikan dalam kondisi fisik, kognitif, serta sosial, yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia belasan tahun atau awal dua puluh tahun. Tranisisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami namun sebagian kematangan masa dewasa sudah dicapai. Kata “remaja” berasal dari bahasa Latin yaitu adolescene yang berarti to grow atau to grow maturity. Hal ini mendeskripsikan bahwa masa remaja menjadi masa dimana individu bertumbuh ke arah perkembangan yang lebih mendekati kedewasaan atau kematangan, dimana bagian dari masa dewasa meliputi proses kematangan semua organ tubuh termasuk fungsi reproduksi dan kemantangan kognitif yang ditandai dengan kemampuan berpikir secara abstrak (Hurlock,1990;Papalia & Olds,2001 dalam Jahja,2011).

2. Aspek-Aspek Perkembangan Remaja

a. Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik ditandai dengan adanya peningkatan hormon yang menjadi pendorong dalam munculnya perubahan-perubahan secara fisik seperti organ-organ yang berkaitan dengan organ reproduksi maupun organ-organ yang secara tidak langsung berkaitan dengan hal itu, seperti pertumbuhan payudara pada perempuan, perluasan daerah bahu pada laki-laki, perubahan dalam suara, tekstur kulit, pertumbuhan rambut didaerah tertentu, dan sebagainya. Namun perubahan fisik, seperti peningkatan berat dan tinggi badan secara tajam juga terjadi pada masa ini, yang pada umumnya berlangsung selama dua tahun sebelum remaja mencapai kematangan seksual (Papalia,Olds,2007). Perubahan yang cepat secara fisik yang disertai dengan kematangan seksual yang terjadi, baik secara internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan dan sistem respirasi, maupun secara eksternal seperti tinggi badan, berat badan dan proporsi tubuh sangat berpengaruh pada konsep diri mereka (Jahja,2011).

Fokus dengan body image, yakni keyakinan yang bersifat deskriptif dan evaluatif mengenai penampilan seseorang sering mulai terjadi pada pertengahan kanak-kanak atau lebih awal dan semakin intens pada masa remaja terutama pada remaja perempuan (Papalia, Olds,2007), yang semakin meningkat pada awal remaja madya yang dipengaruhi oleh penekanan budaya terhadap atribut fisik. Selain itu, menerima keadaan fisik diri sendiri menjadi salah satu tugas perkembangan remaja (Zulkifli, 2005) yang menjadi komponen yang penting pada konsep diri serta self-esteem remaja (Dacey & Kenny, 1997).

b. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif ditandai dengan meningkatnya kemampuan dalam berpikir secara abstrak yang menjadi ciri pada tahap perkembangan operasi formal serta berkembangnya struktur kognitif yang merupakan kemampuan mental yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif (Dacey & Kenny, 1997). Papalia (2007) menambahkan bahwa kemampuan berpikir secara abstrak juga memiliki implikasi emosional.

c. Perkembangan Sosial dan Kepribadian

Salah satu yang menjadi ciri pada masa remaja yakni terjadinya peningkatan emosional yang terjadi pada masa remaja awal, dimana Hall,1904 (dalam Rice & Dolgin,2008) menyebutnya sebagai periode “sturm und drang” atau masa “storm & stress”. Peningkatan emosional dapat merupakan hasil dari perubahan fisik serta

misalnya dalam hal berperilaku, kemandirian dan tanggung jawab, serta mulai memperluas lingkungan sosial mereka (Jahja, 2011).

Keluarga menjadi komponen lingkungan sosial yang sangat penting bagi remaja, dimana keluarga merupakan sistem sosial pertama dimana anak terlibat didalamnya. Dukungan orang tua serta ketergantungan secara emosional pada masa ini memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan psikologis serta perasaan nyaman terhadap diri mereka sendiri.

D. Family Matters Pada Remaja Tunadaksa

Pemahaman remaja terhadap dirinya sendiri sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang lain menilai diri mereka, serta bagaimana orang lain bereaksi terhadap mereka yang kemudian diinternalisasi menjadi bagian yang utuh dalam diri mereka (Sulivan, 1947 dalam Elliot, 2009). Hal ini juga berlaku pada remaja tunadaksa ditengah-tengah keterbatasan yang mereka miliki. Bagaimana perilaku orang lain terhadap mereka akan sangat mempengaruhi persepsi mereka terhadap diri mereka sendiri.

Keluarga menjadi sumber utama bagi remaja tundaksa untuk memberikan dukungan secara emosional, serta berperan sebagai „protektor‟ bagi mereka terhadap ancaman yang bersifat fisik ataupun psikologis (Sanders, 2006). Hal ini mengingat bahwa remaja tunadaksa rentan untuk mengalami tekanan secara emosional, terkait dengan kondisi fisik yang mereka alami. Sleeper (2008) menambahkan bahwa orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus berperan dalam melatih mereka. Dalam hal ini orang tua membantu mereka dalam mengembangkan pemikiran yang independen, percaya diri, kreatif yang membantu pertumbuhan personal mereka dalam mempersiapkan masa depan.

Konsep mattering sendiri sebenarnya merupakan salah satu dimensi konsep diri yang merupakan suatu kondisi dimana kita meyakini akan kebermaknaan diri bagi orang lain melalui proses sosialisasi yang kita pelajari dari lingkungan. Orang tua serta masyarakat yang menunjukkan sikap menolak akan mengakibatkan anak tunadaksa menjadi merasa rendah diri, tidak berdaya, merasa tidak pantas, frustasi, merasa bersalah, merasa benci, dan sebagainya (Somantri,2006). Individu mampu menghargai diri mereka sendiri apabila lingkungan menerima mereka apa adanya sehingga memunculkan perasaan bahwa dirinya adalah suatu individu utuh dan berbeda dari orang lain.

Penilaian serta sikap yang diberikan lingkungan secara khusus orang tua akan berpengaruh terhadap bagaimana individu akan memandang dirinya sendiri melalui proses interaksi yang terjadi. Hal ini sesuai dengan konsep reflected appraisal yang dikemukakan oleh Sullivan (dalam Elliot,2009), dimana individu akan menginternalisasikan pandangan individu terhadap mereka, sehingga membentuk pandangan serta konsep diri mereka sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagi metode ilmiah (Moleong, 2006).

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kasus intrinsik. Penelitian dengan metode ini dilakukan karena ketertarikan atau kepedulian pada suatu kasus khusus. Penelitian dilakukan untuk memahami secara utuh kasus tersebut tanpa harus dimaksudkan untuk menghasilkan konsep-konsep/teori ataupun tanpa ada upaya mengeneralisasi (Poerwandari, 2007). Penelitian dengan metode studi kasus dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi dan makna sesuatu/subjek yang diteliti (Alsa, 2003).

seperti ini tentunya tidak dialami oleh individu normal, sehingga perbedaan ini menjadi alasan peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik.

B. Partisipan Penelitian dan Lokasi Penelitian 1. Partisipan Penelitian

a. Karakteristik Partisipan Penelitian

Dalam penelitian ini subjek dipilih sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan. Adapun karakteristik partisipan dalam penelitian ini adalah :

a.1. Individu yang mengalami cacat fisik (tunadaksa)

a.2. Tingkat IQ (Inteligence Quotient) rata-rata

Tingkat IQ pada partisipan penelitian ini dapat dilihat dari keterlibatan partisipan dalam mengikuti pendidikan di sekolah normal. Hal ini untuk melihat kemampuan individu dalam berkomunikasi serta pemahaman partisipan yang diharapkan dapat membantu kelancaran proses penelitian, misalnya dalam keterlibatan pada proses wawancara.

a.3. Masih memiliki keluarga/orang tua

Hal ini berkaitan dengan tujuan peneliti dalam melihat dinamika hubungan individu dengan keluarga secara khusus orang tua, sehingga gambaran family matters dapat terlihat.

a.4. Berada pada usia 12-20 tahun

Usia ini berada pada rentang usia remaja (Papalia,2007). Pada masa ini remaja mengalami berbagai bentuk perubahan baik dalam hal fisik, kognitif serta emosional yang berdampak pada kondisi psikologis mereka.

b. Jumlah Partisipan Penelitian

kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian, (b) tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi dapat berubah baik dalam hal jumlah maupun karakteristik sampelnya, sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian, (c) tidak diarahkan pada keterwakilan dalam arti jumlah atau peristiwa acak, melainkan pada kecocokan konteks (dalam Poerwandari, 2009)

c. Prosedur Pengambilan Partisipan

Teknik pengambilan partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan teori atau konstruk operasional (theory based/operational construct sampling). Partisipan dipilih sesuai dengan kriteria tertentu berdasarkan suatu teori atau konstruk operasional yang sesuai tujuan penelitian. Hal ini dilakukan agar sampel penelitian benar-benar representatif atau benar-benar mewakili fenomena yang akan diteliti. Hanya individu yang memenuhi kriteria dan mewakili fenomenalah yang diteliti (Poerwandari 2009).

Pada penelitian ini pengambilan partisipan dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soemantri (2006) yang menjelaskan mengenai karakterisitik individu tunadaksa sejak lahir serta Papalia (2007) yang menjelaskan mengenai rentang usia remaja.

2. Lokasi Penelitian

C. Metode Pengambilan Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitan yang bersifat terbuka dan luwes, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif disesuaikan dengan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta sifat objek yang diteliti. Metode-metode yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus, analisis terhadap dokumen, analisis dokumen, analisis catatan pribadi, studi kasus, dan studi riwayat hidup (Poerwandari, 2009). Metode dasar yang pada umumnya banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode wawancara dan observasi. Dalam pengambilan data, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Banister dkk (dalam Poerwandari, 2009) menyatakan wawancara kualitatif dilakukan jika peneliti bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami oleh individu berkaitan dengan topik yang diteliti, dan bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap topik tersebut, dimana hal ini tidak dapat dilakukan dengan metode lain.

mengarahkan pembicaraan pada hal-hal atau aspek-aspek tertentu dari kehidupan dan pengalaman subjek. Wawancara dengan pedoman umum juga dapat berbentuk wawancara mendalam, yaitu wawancara dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai berbagai segi kehidupan subjek secara mendalam dan menyeluruh.

Dalam proses wawancara dengan pedoman umum ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara, yang menampilkan topik-topik yang harus digali dari subjek yang dapat dilakukan secara acak, tanpa harus menentukan urutan pertanyaan. Pedoman wawancara ini digunakan untuk membantu peneliti mengingat aspek-aspek yang harus dihahas dan digali secara mendalam dari diri subjek, dan sekaligus menjadi daftar checklist untuk melihat apakah aspek-aspek yang relevan dengan topik yang diteliti telah dibahas atau ditanyakan.

subjek tanpa mengarahkan dan membuat subjek merasa diarahkan. Peneliti dapat melakukan probing untuk menggali data dengan lebih jelas dan detail agar dapat menarik kesimpulan yang baik.

2. Observasi

D. Alat Bantu Pengumpulan Data

Instrumen yang terpenting dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri (Poerwandari, 2009). Peneliti sangat berperan dalam seluruh proses penelitian, mulai dari memilih topik, mendeteksi topik tersebut, mengumpulkan data, hingga analisis, menginterprestasikan dan menyimpulkan hasil penelitian. Dalam mengumpulkan data-data peneliti membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 alat bantu, yaitu:

1. Alat perekam (tape recorder)

2. Pedoman wawancara

Dalam proses wawancara peneliti dilengkapi dengan pedoman wawancara secara umum, yang menampilkan topik-topik yang harus digali dari subjek yang dapat dilakukan secara acak, tanpa harus menentukan urutan pertanyaan. Hal ini perlu digunakan untuk membantu peneliti mengingat aspek-aspek yang harus dihahas dan digali secara mendalam dari diri subjek, dan sekaligus menjadi daftar checklist untuk melihat apakah aspek-aspek yang relevan dengan topik yang diteliti telah dibahas atau ditanyakan. Pedoman wawancara juga digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni gambaran family matters pada remaja tunadaksa. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan aspek-aspek tingkah laku, nilai maupun perasaan subjek.

3. Alat tulis dan kertas

Alat tulis yang digunakan dalam membantu penelitian ini seperti kertas, pulpen atau pensil untuk mencacat hal-hal penting yang ditemukan selama proses pengambilan data.

E. Kredibilitas Penelitian

mencapai tujuan mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial dan pola interaksi yang kompleks. Deskripsi mendalam yang menjelaskan kemajemukan atau kompleksitas aspek-aspek yangditeliti dan interaksi dari berbagai aspek merupakan salah satu ukuran kredibilitas dalam penelitian kualitatif (Poerwandari, 2009).

Upaya untuk meningkatkan kredibilitas dalam penelitian kualitatif, ada beberapa langkah atau upaya yang dilakukan peneliti (dalam Poerwandari, 2009), antara lain dengan :

1. Mencatat secara bebas hal-hal penting dengan serinci dan sedetail mungkin tentang pengamatan objektif terhadap setting, subjek atau partisipan atau hal-hal lain yang terkait.

2. Mendokumentasikan data-data yang telah terkumpul dengan rinci, lengkap dan rapi.

3. Memanfaatkan langkah dan proses yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya sebagai saran bagi peneliti sehingga pengumpulan data dapat terjamin berkualitas.

F. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian terdapat beberapa tahap penelitian yang harus dilakukan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pencatatan serta tahap analisis dan interpretasi data.

1. Tahap Persiapan Penelitian

Pada tahap persiapan penelitian, peneliti mempersiapkan sejumlah hal yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data

Peneliti mengumpulkan berbagai informasi mengenai fenomena yang terjadi terkait topik penelitian, seperti data awal tentang topik yang diteliti serta data-data lain misalnya jurnal dan artikel yang dapat mendukung penelitian.

b. Menyusun pedoman wawancara

Peneliti menyusun pedoman wawancara berdasarkan landasan teori yang telah disusun sebelumnya yaitu teori Eliiot (2009) mengenai Family Matters, serta remaja tunadaksa yang dikemukakan oleh Somantri (2006). Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, peneliti melakukan professional judgement dalam hal ini adalah dengan dosen pembimbing untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara.

Pernyataan informed consent ini dibuat sebagai bukti bahwa partisipan telah menyepakati bahwa dirinya bersedia untuk berpartisipasi sebagai partisipan dalam penelitian ini secara sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dalam informed consent peneliti harus menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini beserta dengan tujuan dan manfaat penelitiannya secara ringkas.

d. Mempersiapkan alat-alat penelitian

Mempersiapkan alat-alat penelitan yaitu tape recorder, alat pencatat (kertas dan alat tulis) serta pedoman wawancara yang telah disusun, yang digunakan untuk mendukung proses pengumpulan data..

e. Persiapan untuk mengumpulkan data

Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan informasi tentang calon partisipan penelitian dan memastikan bahwa calon partisipan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah mendapatkan calon partisipan yang sesuai, peneliti menghubungi calon partisipan untuk menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan dan menanyakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

f. Membangun rapport dan menentukan jadwal wawancara

2. Tahap Pelaksanaan Penelitiaan

Setelah tahap persiapan penelitian dilakukan, maka peneliti memasuki tahap pelaksanaan penelitian, antara lain:

a. Mengkonfirmasi ulang waktu dan tempat wawancara

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti mengkonfirmasi kembali waktu dan tempat dilakukannya wawancara, yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan partisipan. Konfirmasi ulang ini dilakukan sehari sebelum wawancara dengan tujuan untuk memastikan partisipan dalam keadaan sehat dan tidak berhalangan serta siap untuk melakukan proses wawancara.

b. Meminta partisipan menandatangani Informed Consent (pernyataan pemberian izin oleh partisipan)

Sebelum memulai wawancara, peneliti meminta partisipan untuk menandatangani “informed consent” atau “Lembar Persetujuan Wawancara” yang menyatakan bahwa partisipan mengerti tujuan wawancara, bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan, mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari penelitian sewaktu-waktu serta memahami bahwa hasil wawancara adalah rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

c. Melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara

d. Memindahkan rekaman hasil wawancara ke dalam bentuk transkrip verbatim. Setelah peneliti selesai melakukan proses wawancara, data hasil wawancara yang telah diperoleh kemudian dipindahkan ke dalam bentuk transkip verbatim tertulis. Pada tahap ini, peneliti melakukan koding dengan membubuhkan kode-kode pada materi yang diperoleh. Koding dimaksudkan untuk dapat mengorganisasi dan mensistematisasi data hasil wawancara secara lengkap dan mendetail sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari (Poerwandari, 2009). e. Melakukan analisa data

Setelah itu peneliti kemudian membuat salinan bentuk transkrip verbatim yang telah selesai dibuat. Pada tahap ini, peneliti menyusun dan menganalisa data dari hasil transkrip verbatim wawancara yang sebelumnya telah di koding menjadi sebuah bentuk narasi yang mengalir dan baik serta menyusunnya berdasarkan alur pedoman wawancara yang digunakan. Dalam melakukan analisa data, peneliti turut mengikutsertakan dosen pembimbing sebagai professional judgement.

3. Tahap Pencatatan Data Penelitian

Pencatatan data dapat dipermudah dengan menggunakan alat perekam oleh peneliti sebagai alat bantu agar data yang diperoleh dapat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum wawancara dimulai, peneliti meminta izin kepada partisipan untuk merekam wawancara yang akan dilakukan dengan alat perekam. Dari hasil rekaman ini kemudian akan ditranskripsikan secara verbatim untuk dianalisa. Transkrip adalah salinan hasil wawancara dalam rekaman yang dipindahkan ke dalam bentuk tertulis atau ketikan di atas kertas.

4. Tahap Analisa dan Interpretasi Data 1. Organisasi data

2. Koding dan analisa

Setelah melakukan organisasi data, langkah penting pertama sebelum analisis dilakukan adalah memberi kode-kode pada materi yang diperoleh yang disebut dengan koding. Koding dimaksudkan untuk dapat mengorganisasikan dan mensistematisasikan data secara lengkap dan detail sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik penelitian. Dengan demikian peneliti akan dapat menemukan makna dari data yang dikumpulkannya. Peneliti berhak memilih cara melakukan koding yang dianggap paling efektif bagi data yang dikumpulkan, pemilihan koding bisa dilakukan dengan tanda, huruf, maupun angka. Pemberian koding dan analisis pada data dapat dilakukan setelah membuat transkip wawancara dalam bentuk tabel, transkip tersebut perlu diperhatikan dan dibaca secara berulang-ulang dan jika pada transkip wawancara ditemukan materi yang diharapkan maka dapat dilakukan analisa awal dan kemudian dapat dikoding yang digunakan untuk memperoleh ide umum tentang tema sekaligus untuk menghindari kesulitan dalam mengambil kesimpulan.

3. Analisis Tematik

memungkinkan interpretasi fenomena. Analisis terhadap data pengamatan sangat dipengaruhi oleh kejelasan mengenai apa yang dilakukan. Patton (dalam Poerwandari, 2009) menjelaskan bahwa proses analisis dapat melibatkan konsep-konsep yang muncul dari jawaban atau kata-kata partisipan sendiri maupun konsep-konsep yang dipilih oleh peneliti untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis.

4. Interpretasi

BAB IV

ANALISA DATA DAN INTERPRETASI

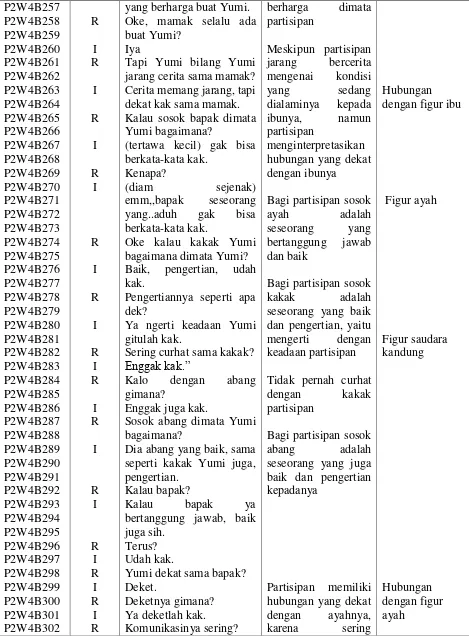

Pada Bab ini akan diuraikan hasil analisa wawancara dalam bentuk narasi untuk mempermudah pembaca dalam memahami gambaran family matters pada remaja tunadaksa, maka data akan dijabarkan, dianalisa, dan diinterpretasi per subjek. Analisa data akan dijabarkan dengan menggunakan aspek-aspek yang terdapat dalam pedoman wawancara.

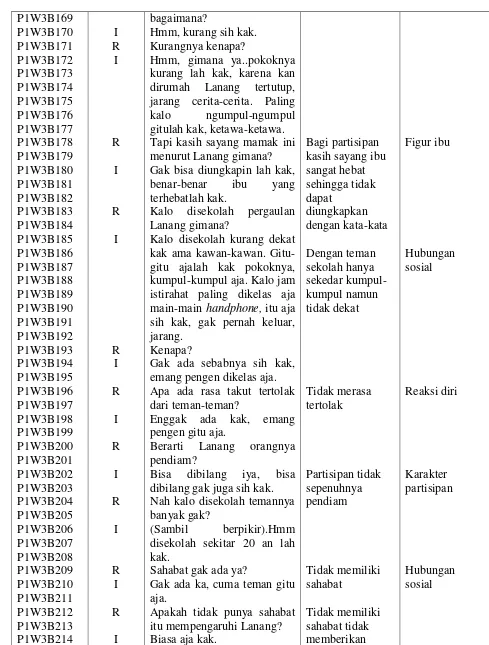

I. PARTISIPAN I

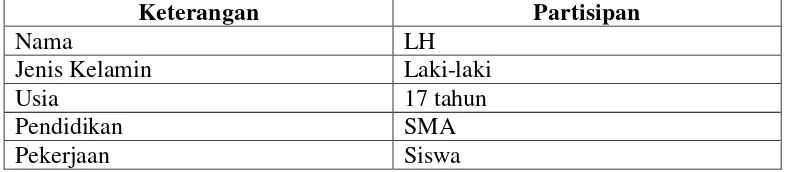

A. ANALISA PARTISIPAN A.1. Identitas Partisipan

Tabel.2.1. Identitas Partisipan

Keterangan Partisipan

Nama LH

Jenis Kelamin Laki-laki

Usia 17 tahun

Pendidikan SMA

Pekerjaan Siswa

SD karena mengidap penyakit diabetes. Penyakit diabetes yang diderita oleh ayah partisipan menjadi penyebab utama ketunaan pada partisipan. Ketika lahir, kaki partisipan tidak sama besar, dan yang satu mengalami pembusukan, sehingga pada usia dua minggu kaki partisipan diamputasi. Selain itu, tangan sebelah kiri partisipan hanya memiliki empat jari saja dan jempol kaki kiri juga tidak ada.

Pada dasarnya perkembangan fisik partisipan hampir sama dengan anak dengan fisik yang normal pada umumnya. Hanya saja ketika partisipan sudah bisa berjalan tentu memiliki perbedaan. Partisipan berjalan dan bermain hanya menggunakan satu kaki saja atau yang juga sering disebut „mengengklek‟ hingga pada akhirnya ayah partisipan membuatkannya tongkat pada usia 5 tahun. Selain menggunakan tongkat partisipan juga menggunakan sepeda untuk membantunya berangkat ke sekolah. Partisipan menggunakan tongkat sampai duduk dibangku kelas III SMP, dan selebihnya menggunakan kaki palsu hingga kini.

A.2. Latarbelakang Partisipan

Aktivitas yang dilakukan partisipan tidak berbeda jauh dengan individu dengan fisik yang normal pada umumnya. Pergi ke sekolah, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah ataupun bermain bukanlah hal yang sulit dia lakukan. Keterbatasan fisik yang dialami partisipan tidak menimbulkan kendala yang berarti, baik dalam menjalani aktivitas fisik sehari-hari seperti bermain dengan teman sebaya ataupun dalam menjalani kehidupan sosialnya.

sekolahnya. Ketika mendapatkan reaksi negatif dari lingkungan, seperti seorang anak pada umumnya, partisipan seketika itu langsung menangis dan memberitahukan kepada ibunya.

Mendengar partisipan menceritakan apa yang dialaminya, ibu partisipan langsung melakukan tindakan untuk mencari orang yang telah mengejek partisipan dan meminta orang tersebut meminta maaf kepada partisipan. Tidak hanya ketika pengalaman negatif yang berkaitan dengan ketunaannya, namun ketika partisipan terlibat masalah disekolahnya dimana posisi partisipan tidak bersalah, maka ibu partisipan akan membela partisipan.

Orang tua partisipan memiliki cara tersendiri untuk membuat partisipan memiliki reaksi yang positif terhadap kondisi fisiknya misalnya dengan membawa partisipan ke tempat-tempat dimana terdapat orang-orang yang memiliki kondisi fisik yang sama atau bahkan lebih buruk dari kondisi diri partisipan. Hal ini tentunya memberikan pengaruh positif bagi partisipan sehingga partisipan tidak merasa sendiri dalam mengalami keterbatasan fisik. Mendampingi ketika partisipan sedang berada dalam masalah serta memberikan semangat ketika partisipan mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan juga menjadi hal yang tidak pernah berhenti diberikan keluarga. Partisipan juga memiliki hubungan yang baik dengan saudara kandungnya. Hal ini merupakan sesuatu yang sudah ditanamkan oleh orang tua partisipan sedari mereka kecil.

partisipan menunjukkan kepedulian kepada partisipan dalam hal-hal seperti memberikan nasihat kepada partisipan terutama dalam hal pergaulan partisipan. Selain itu keluarga juga peduli dengan kehidupan spiritual partisipan, dimana keluarga secara aktif mengajarkan serta mengingatkan partisipan untuk menjalankan tugas keagamaannya.

Dukungan secara emosional juga menjadi hal yang tidak pernah terlepas diberikan keluarga kepada partisipan. Keluarga juga secara aktif memberikan semangat kepada partisipan untuk tetap kuat, tidak berkecil hati dengan keterbatasan yang dimiliki serta motivasi untuk partisipan dapat meraih kesuksesan meskipun dengan keterbatasan fisik. Dukungan itu tidak hanya dari orang tua partisipan, namun juga saudara kandung partisipan. Ketika partisipan mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, keluarga juga memberikan penghiburan kepada partisipan.

Tidak hanya sebatas pada dukungan emosional, dukungan materil juga diterima partisipan, dimana keluarga sedari kecil telah menyiapkan apa yang dibutuhkan partisipan sesuai dengan minat dan cita-citanya, seperti menyediakan komputer. Dukungan materil terus diterima partisipan hingga saat ini melalui abang partisipan yang hampir setiap hari menanyakan kabar partisipan sekaligus menanyakan hal-hal yang diperlukan partisipan.