INFRASTRUKTUR JALAN

(Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten

Bogor)

FAUZAN AHMAD MILAD

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2016

ABSTRAK

FAUZAN AHMAD MILAD. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan. Dibimbing oleh SUMARDJO.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa pembangunan desa belum mencerminkan pembangunan yang partisipatif. Kondisi ini memerlukan dukungan kepemimpinan, yakni kepala desa sebagai figur pemimpin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa dominan dengan tingkat partisipasi masyarakat, menganalisis hubungan antara faktor internal dengan tingkat partisipasi masyarakat, dan menganalisis hubungan antara faktor eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah pendekatan survey yang didukung data kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini diolah menggunakan Rank Spearman dan Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan partisipatif dengan tingkat partisipasi. Pada faktor internal terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Pada faktor eksternal terdapat hubungan yang positif antara tingkat transparansi dan intensitas komunikasi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur jalan.

Kata Kunci:Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur jalan

ABSTRACT

FAUZAN AHMAD MILAD. Leadership Style Head of Village and Level of Community Participation in Road Infrastrucutre Development. Under Guidance SUMARDJO.

The lack of community involvement in rural development shows that rural development has not yet reflect participatory development. This condition requires the support of the leadership, the village head as a leading figure to improve community participation in rural development. The purpose of this study was to analyze the relationship between the dominant leadership style village head with the level of community participation, to analyze the relationship between internal factors with the level of community participation, and to analyze the relationship between the external factor with the level of community participation. The location of this research is Waringin Jaya Village, Bojong Gede Subdistrict, Bogor Distric. The method used is a survey approach is supported by qualitative data with in-depth interview. The results of this study processed using Rank Spearman and Chi-Square. The results showed that there is a positive relationship between participatory leadership style to the level of participation. On internal factors there is a negative relationship between level of education and the level of community participation. On the external factors there is a positive relationship between the level of transparency and communication with the intensity of the level of community participation in road infrastructure development.

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN TINGKAT

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR JALAN

(Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten

Bogor)

FAUZAN AHMAD MILAD

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

PRAKATA

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2016 sampai Agustus 2016 ini adalah kepemimpinan, dengan judul Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan .

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof Dr Ir Sumardjo, MS selaku dosen pembimbing yang telah menuntun, membimbing, dan memberikan motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Di samping itu, dosen penguji skripsi Ir Fredian Tonny Nasdian, MS dan Ir Melani Abdulkadir, MSc, yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis. Orang tua, yakni (Almarhumah) mama dan papa, yang penulis cintai dan banggakan yang telah memberikan dukungan penuh untuk penulis sampai saat ini. tidak lupa juga kakak dan adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat. Teman-teman satu bimbingan, Muhammad Yunus Gerry Fitriadi dan Neneng Kartika, Teman-teman The Kons Balio, dan Teman-teman KKP 2015. Terakhir tidak lupa terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat angkatan 49 yang telah memberi semangat dan berbagi suka duka selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Rumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

PENDEKATAN TEORITIS 5

Tinjauan Pustaka 5

Kepemimpinan 5

Kepemimpinan dan Manajeman 6

Fungsi Kepemimpinan 6

Gaya Kepemimpinan 7

Kepemimpinan Kepala Desa 8

Partisipasi 9

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 12

Pembangunan Desa 13

Pembangunan Infrastruktur Desa 14

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan Infrastruktur Desa 15

Kerangka Berpikir 15

Hipotesis 17

PENDEKATAN LAPANGAN 19

Metode Penelitian 19

Lokasi dan Waktu 19

Teknik Penentuan Responden dan Informan 19

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 20

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 21

Definisi Operasional 21

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 27

Kondisi Geografis 27

Sejarah Desa Waringin Jaya 27

Kondisi Sosial 28

Prasarana Wilayah 30

Program Pembangunan Desa Waringin Jaya 31

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR JALAN 35

Gaya Kepemimpinan Instruktif 36

Gaya Kepemimpinan Konsultatif 37

Gaya Kepemimpinan Partisipatif 38

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN 43

Karakteristik Individu (faktor internal) 43

Usia 43

Tingkat Pendidikan 43

Tingkat Penghasilan 44

Lama Tinggal 45

Jenis Pekerjaan 45

Faktor Eksternal 48

Tingkat Transparansi 48

Intensitas Komunikasi 49

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR JALAN 51

Tahap Pengambilan Keputusan 51

Tahap Pelaksanaan 52

Tahap Menikmati Hasil 53

Tahap Evaluasi 54

HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR JALAN 57

Hubungan Gaya Kepemimpinan Dominan dengan Tingkat Partisipasi

Masyarakat 57

Hubungan Faktor Internal dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat 58 Hubungan Faktor Eksternal dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat 59

SIMPULAN DAN SARAN 63

Kesimpulan 63

Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

1 Perbedaan Kepemimpinan dan Manajemen 6

2 Definisi operasional variabel gaya kepemimpinan 22 3 Definisi operasional variabel faktor internal responden 23 4 Definisi operasioanal variabel faktor eksternal 24 5 Definisi operasional variabel tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan infrastruktur jalan 25

6 Luas lahan dan presentase jenis pemanfaatan lahan di Desa Waringin

Jaya tahun 2015 28

7 Jumlah dan presentase masyarakat berdasarkan mata pencaharian Desa

Waringin Jaya tahun 2015 29

8 Jumlah dan presentase penduduk Desa Waringin Jaya berdasarkan tingkat

pendidikan tahun 2015 30

9 Jumlah dan presentase prasarana wilayah di Desa Waringin Jaya tahun

2015 31

10 Penggunaan dana Pemerintahan Desa Waringin Jaya tahun 2015 33 11 Jumlah dan presentase berdasarkan penilaian responden terhadap gaya

kepemimpinan instruktif kepala desa 36

12 Jumlah dan presentase berdasarkan penilaian responden terhadap gaya

kepemimpinan konsultatif kepala desa 37

13 Jumlah dan presentase berdasarkan penilaian responden terhadap gaya

kepemimpinan partisipatif kepala desa 38

14 Jumlah dan presentase berdasarkan penilaian responden terhadap gaya

kepemimpinan delegatif kepala desa 40

15 Jumlah dan presentase responden berdasarkan usia 43 16 Jumlah dan presentase responden berdasarkan tingkat pendidikan 44 17 Jumlah dan presentase responden berdasarkan tingkat penghasilan 45 18 Jumlah dan presentase responden berdasarkan lama tinggal di Desa

Waringin Jaya 46

19 Jumlah dan presentase responden berdasarkan jenis pekerjaan 47 20 Jumlah dan presentase responden berdasarkan tingkat transparansi 48 21 Jumlah dan presentase responden berdasarkan intensitas komunikasi 50 22 Jumlah dan presentase responden berdasarkan tahap pengambilan

keputusan dalam program pembangunan infrastruktur jalan 51 23 Jumlah dan presentase responden berdasarkan pada tahap pelaksanaan

dalam pembangunan infrastruktur jalan 52

24 Jumlah dan presentase responden berdasarkan pada tahap menikmati

hasil dalam pembangunan infrastruktur jalan 53 25 Jumlah dan presentase responden berdasarkan pada tahap evaluasi

26 Jumlah dan presentase responden berdasarkan tingkat partisipasi dalam

program pembangunan infrastruktur jalan 55

27 Koefisien korelasi antara variabel gaya kepemimpinan dengan tahapan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan 57 28 Koefisien korelasi antara variabel faktor internal dengan tingkat

partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan 59 29 Koefisien korelasi antara variabel faktor eksternal dengan tingkat

partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan 60

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka Berpikir Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Tingkat

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan 16

DAFTAR LAMPIRAN

1 Peta Wilayah Lokasi Penelitian 68

2 Jadwal Penyusunan Skripsi 69

3 Daftar Responden 70

4 Hasil Olahan Data 71

5 Dokumentasi Penelitian 86

Hadirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengubah paradigma sistem pemerintahan yang awalnya cenderung sentralistik ke sistem pemerintahan yang desentralistik. Hal ini membuat kekuasaan tidak lagi bertumpu pada pemerintah pusat, melainkan sudah dilimpahkan kepada masing-masing daerah sehingga setiap daerah memiliki hak otonomi daerahnya untuk mengurusi dan mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pembangunan daerahnya. Pembangunan saat ini sudah tidak bersifat terpusat tetapi dikelola oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada. Adanya pelimpahan wewenang ini membuat setiap daerah atau desa sebagai tingkatan terkecil dalam pemerintahan juga memiliki hak otonomi daerahnya untuk mengurusi dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal demikian akhirnya membuat seluruh lapisan masyarakat desa lebih memiliki kesempatan dalam memberikan aspirasi maupun kontribusinya kepada daerah, salah satunya pembangunan desa. Namun, pada kenyataannya implementasi pembangunan desa cenderung belum mencerminkan pembangunan yang partisipatif karena masyarakat belum sepenuhnya terlibat di dalam proses pembangunan desa. Hal ini mengakibatkan tujuan pembangunan desa tersebut tidak tercapai karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pada akhirnya mengalami kegagalan pembangunan. Kondisi ini memerlukan figur yang mampu mengarahkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kepala desa sebagai pemimpin di desa saat ini menjadi salah satu pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam mengatur wilayah dan komunitasnya. Kepala desa memiliki peran dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa karena kepala desa saat ini tidak hanya sebagai pelaksana pemerintahan, tetapi juga menjadi penggerak dan pengayom bagi masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Peran serta masyarakat dalam program pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dari kepala desa dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar keberhasilan pembangunan desa dapat tercapai. Koentjaraningrat (1967) mengenai kepemimpinan yang diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang (pemimpin atau leader) untuk memengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Contoh kasus pada pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sebunga dalam penelitian Triwidodo (2014). Pembangunan desa yang dilaksanakan belum maksimal baik pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, maupun pendidikan. Hal ini disebabkan Kepala Desa Sebunga belum menjalankan kepemimpinan dengan efektif dan maksimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa karena kurangnya interaksi dengan masyarakat dan jarang turun ke lapang untuk melihat kondisi lingkungan desa. Hal ini yang mengakibatkan proses pelaksanaan pembangunan tersebut belum mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat.

sangat diperlukan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya, khususnya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

Konsep pembangunan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu “Membangun Desa dan “Desa Membangun” menjadikan peran kepala desa dan semua elemen masyarakat menjadi sangat penting untuk keberhasilan pembangunan desa dengan semangat gotong royong. Kepala desa dituntut mampu melaksanakan kepemimpinannya dengan efektif untuk membawa perubahan baik di organisasi, pembangunan, maupun kemasyarakatannya. Gaya atau cara setiap kepala desa dalam meminpin masing-masing berbeda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa. Ibrahim (2002) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dapat dibagi menjadi empat penerapan gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Selain itu, peran masyarakat juga menjadi hal yang penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa karena masyarakat desa lebih mengetahui kebutuhannya. Hal ini diartikan bahwa masyarakat memiliki andil dan wewenang terhadap program pembangunan desa baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar terciptanya keberhasilan pembangunan desa.

Desa Waringin Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor yang berhasil melaksanakan pembangunan desa, terutama pembangunan infrastruktur desa melalui dana desa. Hal ini menarik untuk diteliti penerapan gaya kepemimpinan Kepala Desa Waringin Jaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa, termasuk infrastruktur jalan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Dengan demikian muncul pertanyaan mendasar penelitian ini adalah Bagaimana penerapan gaya kepemimpinan kepala desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, salah satunya infrastruktur jalan ?

Rumusan Masalah

Kepemimpinan kepala desa menjadi sosok yang sangat penting dan berperan tinggi dalam melaksanakan pembangunan desa. Isransyah (2014) menyebutkan bahwa kepala desa memiliki posisi yang penting dalam organisasi pemerintahan desa. Keberhasilan dalam menggerakan pembangunan desa sangat tergantung pada kepemimpinan kepala desa itu sendiri karena kepemimpinan seorang kepala desa sangat menentukan bagaimana desa dapat berkembang dan maju dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang mendukung untuk kemaslahatan masyarakat desa. Gaya kepemimpinan kepala desa dalam melakukan pembangunan juga masing-masing berbeda sesuai karakteristik pemimpin dan masyarakatnya. Ibrahim (2002) menyebutkan gaya kepemimpinan terdiri dari gaya kepemimpinan instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Setiap gaya kepemimpinan tersebut memiliki perbedaan dalam mempengaruhi bawahan atau masyarakat termasuk berpartisipasi pada program pembangunan desa.

hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Dengan demikian, terdapat tiga masalah yang akan dijawab pada studi ini, yaitu Bagaimana hubungan gaya kepemimpinan kepala desa yang dominan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan ?

Adanya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Suroso et.al (2014) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya faktor internal Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu, yaitu karakteristik individu, seperti usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, dan lama tinggal. Dengan demikian, penelitian ini ingin menganalisis

Bagaimana hubungan faktor internal masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur jalan ?

Selain itu, faktor eksternal menurut juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Syamsi (2014) menyatakan bahwa hambatan dalam partisipasi masyarakat beberapa diantaranya adalah, komunikasi yang tidak intraktif dan tidak ada transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran desa. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ingin menganalisis Bagaimana hubungan faktor eksternal masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan ?

Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan gaya kepemimpinan kepala desa yang dominan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

(1)Menganalisis hubungan gaya kepemimpinan kepala desa yang dominan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan;

(2)Menganalisis hubungan faktor internal masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan; dan

(3)Menganalisis hubungan faktor eksternal masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

(2) Bagi pemerintah, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun pembangunan dan pengembangan masyarakat. penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dapat menentukan keberhasilan pembangunan desa. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa sehingga tidak terjadi pembangunan yang salah sasaran.

Tinjauan Pustaka

Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Isransyah (2014) berasal dari kata dasar “pimpin”

yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin inilah lahir kata kerja

“memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun, dan kata benda “pemimpin” yaitu orang-orang yang berfungsi membimbing atau menuntun. Olivianti dan Kolopaking (2014) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan keseluruhan kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Keberhasilan seorang pemimpin dapat dilihat dari karakteristik pemimpinnya. Pemimpin merupakan orang yang memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi dalam menggerakkan organisasi tersebut dan bertanggung jawab atas keberlangsungan aktivitas organisasi serta dapat memastikan tujuan dari organisasi tercapai efektif dan efesien. Hal ini juga dikatakan Koentjaraningrat (1967) mengenai kepemimpinan yang diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang (pemimpin atau leader) untuk memengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Ibrahim (2002) mendefinisikan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Dalam situasi apapun di mana seseorang berusaha mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok, maka saat itu berlangsung kegiatan kepemimpinan. Orang yang dipengaruhi tidak saja terbatas pada bawahan tetapi juga atasan, rekan sejawat, atau sanak keluarga. Slamet (1998) dalam Ibrahim (2002) menambahkan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang banyak agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian yang dirumuskan oleh Slamet ini cenderung cocok digunakan dalam pengertian kepemimpinan dalam kelompok atau organisasi. Seorang pimpinan berusaha membimbing, memberi pengarahan, mempengaruhi perasaan dan perilaku orang lain, serta menggerakkan orang lain itu untuk keperluan menuju sasaran yang diingini bersama.

kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok/komunitas tertentu, contohnya tokoh masyarakat, pemuka agama, adat, LSM, guru, bisnis, dan lain-lain.

Kepemimpinan dan Manajeman

Beberapa pendapat ahli mengemukakan bahwa kepemimpinan dan manajeman memiliki perbedaan. Menurut Ali (2013), Perbedaan kepemimpinan dan manajeman sebagai berikut.

Tabel 1. Perbedaan Kepemimpinan dan Manajemen

Aspek Kepemimpinan Manajeman

Visioner Menetapkan arah dan strategi, lebih kepada pengembangan organisasi

Bekerja dengan standard operasi agar dapat mencapai target Berani Posisi berisiko tinggi dan

berbahaya karena harus cepat

Hati yang Bening Mengerjakan yang benar dengan benar atau memiliki kebeningan hati.

Mengerjakan hal yang benar atau sebagai pelaksana organisasi, Berkepribadian Sikap pribadi yang didukung

dengan personal komitmen

Sikap impersonal (tidak bersifat pribadi), komitmen terhadap organisasi

Sumber: Merajut Jiwa Kepemimpinan, 2013

Fungsi Kepemimpinan

Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab dan fungsinya masing-masing. Rifai (2006) dalam Isransyah (2014) menjelaskan bahwa fungsi diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu.

Berdasarkan fungsinya, menurut Rifai dan Mulyadi (2012) menjelaskan bahwa secara operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu:

(1) Fungsi instruksi, yakni fungsinya yang komunikasinya bersifat satu arah. Pemimpin memiliki wewenang penuh dalam mengambil keputusan dan menentukan apa, bagaiamana, dan dimana perintah itu dikerjakan

(3) Fungsi partisipasi, yakni pemimpin berusaha untuk mengajak atau mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaanya.

(4) Fungsi delegasi, yakni fungsi dilaksanakan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tidak.

(5) Fungsi pengendalian, yakni bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif.

Seorang pemimpin juga dituntut untuk dapat memiliki fungsi-fungsi manajerial dengan baik. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Siagian (2013) tentang fungsi-fungsi manajerial yang mutlak perlu dikuasai oleh seorang manager atau pemimpin, yaitu:

(1) Perencanaan, yaitu usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;

(2) Pengorganisasian, yaitu keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;

(3) Penggerakan, yaitu keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efesien, efektif, dan ekonomis;

(4) Pengawasan, yaitu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;

(5) Penilaian, yaitu pengukuran dan pembandingan hasil-hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Gaya Kepemimpinan

Soekanto (2007) menyatakan bahwa suatu kepemimpinan (leadership) dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan berbagai cara (metode). Cara-cara tersebut lazimnya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori, sebagai berikut:

(a) Cara-cara otoriter

Cara-cara otoriter memiliki ciri-ciri pokok berikut ini.

(1) Pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak. (2) Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan

tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. (3) Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam

proses interaksi di dalam kelompok tersebut. (b) Cara-cara demokratis

Cara-cara demokratis memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut.

(2) Pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk-petunjuk. (3) Ada kritik positif, baik dari pemimpin maupun pengikut-pengikut. (4) Pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan

kelompok. (c) Cara-cara bebas

Cara-cara bebas memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. (1) Pemimpin menjalankan perannya secara pasif.

(2) Penentuan tujuan yang akan dicapai kelompok sepenuhnya diserahkan kepada kelompok.

(3) Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok (4) Pemimpin berada di tengah-tengah kelompok, namun dia hanya

berperan sebagai penonton.

Selain itu, Pemaparan gaya kepemimpinan disebutkan juga oleh Ibrahim (2002) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan seorang pemimpin akan berjalan efektif jika disesuaikan dengan keadaan dalam berkomunikasi dengan bawahan. Kepemimpinan tersebut dikenal sebagai kepemimpinan situsional dimana kepemimpinan yang menekankan pada perilaku pemimpin dan bawahannya. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan situsional seperti:

(1) Gaya kepemimpinan dengan gaya instruksi (memberitahukan)

Pemimpin memberikan instruksi tentang peranan dan tujuan bagi bawahannya. Pemimpin mengawasi tugas yang dilakukan bawahan secara ketat. Proses komunikasi antara pimpinan dengan bawahan banyak didominasi oleh komunikasi satu arah. Gaya instruksi dilakukan pada bawahan yang rendah kematangannya atau pengalamannya.

(2) Gaya kepemimpinan dengan gaya konsultasi (menjajakan)

Pemimpin menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil tetapi pemimpin juga mau menerima pendapat bawahannya. Pengarahan serta pengawasan tetap dilakukan secara ketat. Gaya ini dilakukan karena bawahan mempunyai tingkat kematangannya mulai dari rendah hingga sedang.

(3) Gaya kepemimpinan dengan gaya partisipasi (mengikutsertakan)

Pemimpin menyusun keputusan bersama-sama dengan bawahannya dan mendukung usaha-usaha bawahan dalam menyelesaikan suatu tugas. Peran pemimpin menjadi aktif ketika mendengarkan keluhan para bawahannya. Gaya kepemimpinan ini dilakukan karena bawahan memiliki kemampuan tetapi tidak ingin melakukan tugas karena kurang keyakinan.

(4) Gaya kepemimpinan dengan gaya delegasi

Pemimpin memberikan kesempatan yang luas kepada bawahannya utnuk memutuskan masalah dan menjalankan tugas. Pemimpin mendelegasikan keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas pada bawahan yang tingkat kematangannya.

Kepemimpinan Kepala Desa

pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala desa agar terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam UU. No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 3, yakni Kepala Desa berkewajiban:

(a)Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

(b)Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

(c)Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; (d)Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; (e)Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

(f)Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akunTabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

(g)Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

(h)Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; (i)Mengelola Keuangan dan Aset Desa;

(j)Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; (k)Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

(l)Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

(m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; (n)Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; (o)Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan

hidup; dan

(p)Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Partisipasi

Rosyida dan Nasdian (2011) membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

(1) Tahap pengambilan keputusan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud di sini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program. (2) Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan,

sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.

(3) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberik masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

(4) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Berbeda dengan Cohen dan Uphoff yang membagi tingkat partisipasi dalam empat tahapan, Arnstein (1969) membagi tingkat partisipasi dalam delapan tangga (tingkat) partisipasi, yaitu:

(1)Manipulation (Manipulasi): Pada tingkat ini, dengan mengatasnamakan

partisipasi, masyarakat diikutkan sebagai „stempel karet‟ dalam badan

penasehat. Tujuannya adalah untuk dipakai sebagai formalitas semata dan untuk dimanfaatkan dukungannya. Tingkat ini bukanlah tingkat partisipasi masyarakat yang murni, karena telah diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi oleh penguasa.

(2)Therapy (Terapi). Pada tingkat terapi atau pengobatan ini, pemegang kekuasaan sama dengan ahli kesehatan jiwa. Mereka menganggap ketidakberdayaan sebagai penyakit mental. Dengan berpura-pura mengikutsertakan masyarakat sebagai sekelompok orang yang memerlukan pengobatan. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan lukanya dan bukannya menemukan penyebab lukanya. (3)Informing (Menginformasikan) dengan memberi informasi kepada

masyarakat akan hak, tanggung jawab,dan pilihan mereka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun seringkali pemberian informasi dari penguasa kepada masyarakat tersebut bersifat satu arah. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi. Apalagi ketika informasi disampaikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi program. Komunikasi satu arah ini biasanya dengan menggunakan media pemberitahuan, pamflet, dan poster.

tingkat ini adalah jajak pendapat, pertemuan warga dan dengar pendapat. Jika pemegang kekuasaan membatasi usulan msayarakat, maka kegiatan tersebut hanyalah partisipasi palsu. Masyarakat pada dasarnya hanya dianggap sebagai abstraksi statistik, karena partisipasi mereka diukur dari frekuensi kehadiran dalam pertemuan, seberapa banyak brosur yang dibawa pulang dan juga seberapa banyak dari kuesioner dijawab. Dengan demikian, pemegang kekuasaan telah memiliki bukti bahwa mereka telah mengikuti rangkaian pelibatan masyarakat.

(5)Placation (Menenangkan). Pada tingkat ini masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal pengaruh tersebut tak memiliki jaminan akan diperhatikan. Masyarakat memang diperbolehkan untuk memberikan masukan atau mengusulkan rencana akan tetapi pemegang dengan memilih masyarakat miskin yang layak untuk dimasukkan ke dalam suatu lembaga. Jika mereka tidak bertanggung jawab dan jika pemegang kekuasaan memiliki mayoritas kursi, maka mereka akan dengan mudah dikalahkan dan diakali.

(6)Partnership (Kemitraan). Pada tingkat ini kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Mereka sepakat untuk sama-sama memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan pengambilan diharapkan tidak mengalami perubahan secara sepihak. Kemitraan dapat berjalan efektif bila dalam masyarakat ada kekuasaan yang terorganisir, pemimpin bertanggung jawab, masyarakat mampu membayar honor yang cukup bagi pemimpinnya, serta adanya sumber dana untuk menyewa teknisi, pengacara dan organisator masyarakat. Dengan demikian masyarakat benar-benar memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi sehingga akan mampu mempengaruhi suatu perencanaan.

(7)Delegated Power (Kekuasaan didelegasikan). Negosiasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah bisa mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan pada masyarakat terhadap rencana atau program tertentu. Pada tingkat ini, masyarakat menduduki mayoritas kursi, sehingga memiliki kekuasaan dalam menentukan suatu keputusan. Selain itu, masyarakat juga memegang peranan dalam menjamin akuntabilitas program tersebut. Untuk mengatasi perbedaan, pemegang kekuasaan tidak perlu meresponnya akan tetapi dengan mengadakan proses tawat menawar.

(8)Citizen Control (Kontrol Warga Negara). Pada tingkat ini masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa kewenangan untuk mengatur program atau kelembagaan diberikan kepada mereka, bertanggung jawab penuh terhadap dan aspek-aspek manajerial dan bisa mengadakan negosiasi apabila ada piihak ketiga yang akan mengadakan perubahan. Oleh sebab itu, masyarakat dapat berhubungan langsung dengan sumber-sumber dana untuk memperoleh bantuan atau pinjaman tanpa melewati pihak ketiga.

Dari delapan tingkat partisipasi tersebut, Arnstein (1969) mengelompokkan

level „Tokenisme‟. Terakhir, kemitraan, delegasi kewenangan dan kontrol warga

negara termasuk ke dalam „Citizen Power‟.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Adanya peran serta masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan program pembangunan tidak terlepas adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam hasil penelitian yang dilakukan Suroso et.al. (2014) adalah sebagai berikut:

(1) Usia, Pada kelompok-kelompok usia tertentu mempengaruhi sejauh mana tingkat partisipasi seseorang dalam pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan kelompok usia muda rendah dalam berpartisipasi karena adanya rasa sungkan terhadap kelompok usia sedang dan tua.

(2) Tingkat pendidikan. Pengetahuan masyarakat tentang suatu program pembangunan mempengaruhi partisipasi masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi terkait program pembangunan lebih tinggi partisipasinya dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin tinggi tingkat partisipasinya

(3) Jenis pekerjaan. Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian cenderung lebih tinggi tingkat partisipasinya dibandingkan masyarakat yang bekerja di sektor non-pertanian, seperti di sektor industri karena jam kerja di sektor pertanian lebih fleksibel daripada sektor indutri yang jam kerjanya selalu berbenturan dengan waktu proses perencanaan atau pelaksanaan pembangunan.

(4) Tingkat penghasilan. Penghasilan yang cenderung homogen membuat seseorang juga dapat berpartisipasi secara penuh karena masing-masing masyarakat memiliki penghasilan yang relatif sama.

(5) Lama tinggal di desa. Semakin lama masyarakat yang menetap di suatu desa, rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih meningkatkan partisipasinya dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Pembangunan Desa

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah adanya pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengoptimalkan beberapa sektor untuk pembangunan merupakan salah satu wujud usaha untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pedesaan merupakan salah satu wilayah yang sangat berpotensi dalam pembangunan guna mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa agar menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera karena Indonesia adalah negara yang luas wilayah daratannya sebagian besar adalah pedesaan dan pertanian. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang paling tinggi dapat menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini dengan mencari berbagai solusi, terlebih lagi arus globalisasi dan modernisasi yang kian cepat sehingga perlu adanya sebuah adaptasi baru untuk dapat mengikuti arus globalisasi ini.

Pembangunan merupakan satu daya upaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, dari satu keadaan yang kurang baik, dengan menggunakan sumber daya yang ada. Pembangunan yang mengarah pada satu perubahan dan perbaikan ke arah yang akan datang adalah pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Hermansyah, 2015).

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum melakukan pembangunan wilayah khususnya pedesaan dan pertanian. Menurut Sumardjo (2010) kearifan lokal merupakan salah satu aspek karakteristik masyarakat, yang terbentuk melalui proses adaptasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seyogianya dipahami sebagai dasar dalam pembangunan pertanian dan perdesaan. Sumardjo (2010) juga menyatakan bahwa kondisi masyarakat perdesaan di Indonesia pada saat ini sangat beragam, mulai dari perilaku berladang berpindah, bertani menetap, desa industri, desa dengan mata pencaharian dominan sektor jasa sampai desa yang dengan fasilitas modern (semi urban dan urban) dapat ditemukan di wilayah Indonesia di era millennium ini. Apabila pembangunan dilakukan dengan menyeragamkan model pembangunan di semua wilayah di Indonesia maka pendekatan itu telah mengikis nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan masyarakat setempat. Adanya keberagaman yang sangat kompleks mengindikasikan bahwa masyarakat lebih membutuhkan upaya pembangunan yang lebih sesuai dengan potensi sumberdaya dan tuntutan kebutuhan lingkungan hidupnya.

Pembangunan Infrastruktur Desa

Todaro (2000) dalam Johan (2015) berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran pengembangan dan perkembangan suatu daerah tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terlambat, bahkan hasilnya akan kurang optimal.

Kodoatie (2005) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instaslas yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000) dalam (Kodoatie, 2005).

Limhanas (1997) dalam Johan (2015) memaparkan beberapa indikator mengenai pembangunan infrastruktur atau fisik, yakni:

(a) Prasarana Perhubungan

Yang dimaksud prasarana perhubungan adalah jalan, baik jalan di gang-gang menuju ibukota;

(b) Prasarana Produksi/Ekonomi

Yang dimaksud produksi/ekonomi adalah hal yang menyangkut dengan kegiatan ekonomi masyarakat, yang berupa sarana. Yang dapat dikatakan kategori prasarana, yaitu, pabrik, irigasi, mini market, sawah, ladang/kebun, dan sebagainya.

(c) Prasarana Sosial dan Budaya

Prasarana sosial budaya adalah setiap bangunan yang dalam pemakaiannya bersifat umum dan bersama. Yang termasuk sosial budaya misalnya gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, klinik kesehatan, rumah sakit, balai pertemuan dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Mashoed (2004) dalam Arifin (2013) mengatakan

bahwa pembangunan fisik merupakan, “program pemberdayaan masyarakat yang

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Kepala desa memiliki cara tersendiri dalam memimpin desanya. Berbagai macam gaya kepemimpinan diterapkan oleh kepala desa untuk membangun desa dan partisipasi masyarakat. Nikolaus (2014) menyatakan bahwa kepemimpinan demokratis merupakan hal yang menentukan dalam upaya melibatkan partisipasi masyarakat karena kepemimpinan demokratis memiliki hubungan yang baik dengan bawahan atau kelompok masyarakatnya, artinya pemimpin saat memecahkan permasalahan dan membuat suatu keputusan melibatkan peran serta bawahan dan masyarakat sehingga menumbuhkan partisipasi masyarakat. Gaya kepemimpinan juga membahas mengenai cara pemimpin dalam berkomunikasi dan interaksi dengan bawahan atau masyarakatnya sehingga ini menyebabkan hubungan antara pemimpin dengan bawahannya akan tidak harmonis seperti pada hasil penelitian Triwidodo (2014) mengenai kepemimpinan kepala desa yang cenderung kurang baik karena kemampuan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat sangat kurang sehingga masyarakat mengeluhkan kinerja aparatur desa. Selain itu, Triwidodo (2014) juga menambahkan bahwa Kepala Desa Sebunga jarang turun ke lapangan yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Partisipasi juga tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Suroso et.al (2014) menyatakan dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Adanya tingkat kepemimpinan yang baik maka akan berdampak positif bagi masyarakat karena mereka dengan sukarela terlibat dalam suatu kegiatan jika ada tanggapan positif dan menguntungkan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi dan menghimbau bawahannya,dan harus memiliki keterbukaan terhadap pandangan-pandangan baru, tanggap atas keperluan bawahannya, serta mendukung pelaksanaan inovasi. Jadi, jelas kehadiran seorang pemimpin sangatlah penting untuk mempengaruhi dan menghimbau masyarakat agar berperan serta secara aktif dalam pembangunan desanya.

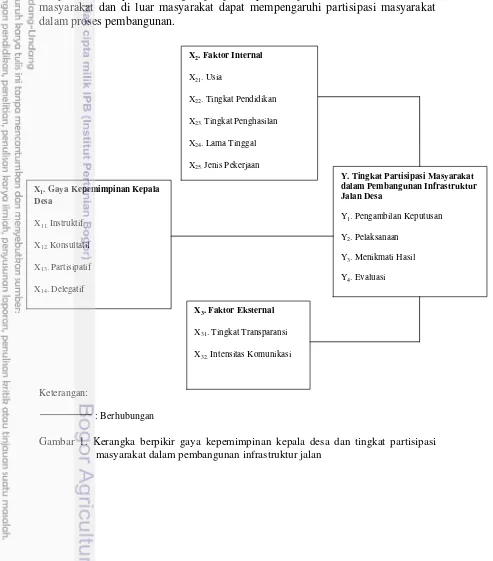

Kerangka Berpikir

Program pembangunan desa akan berhasil apabila ditentukan oleh dua hal, yaitu kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan seorang kepala desa yang memiliki posisi sebagai pemimpin desa dan bertanggung jawab terhadap desanya. Penerapan gaya atau cara kepemimpinan kepala desa dalam melakukan pembangunan juga masing-masing berbeda. Gaya kepemimpinan yang dimaksud disini menurut Ibrahim (2002) adalah gaya kepemimpinan instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif.

evaluasi. Partisipasi masyarakat sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Suroso et.al (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu, yaitu karakteristik individu, seperti usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, dan lama tinggal. Selain itu, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Syamsi (2014) menyatakan bahwa beberapa hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah, komunikasi atau interaksi yang kurang intensif dan tidak ada teransparansi dan akunTabel dalam pengelolaan anggaran dana desa. Suroso et.al (2014) juga menambahkan bahwa faktor eksternal, yaitu faktor komunikasi baik antar masyarakat, masyarakat dengan pimpinannya, maupun sistem sosial di dalam masyarakat dan di luar masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Keterangan:

: Berhubungan

Gambar 1. Kerangka berpikir gaya kepemimpinan kepala desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan

X1. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa

X11. Instruktif

X12. Konsultatif

X13. Partisipatif

X14. Delegatif

X3. Faktor Eksternal

X31. Tingkat Transparansi

X32. Intensitas Komunikasi

Y. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa

Y1. Pengambilan Keputusan

Y2. Pelaksanaan

Y3. Menikmati Hasil

Y4. Evaluasi

X2. Faktor Internal

X21. Usia

X22. Tingkat Pendidikan

X23. Tingkat Penghasilan

X24. Lama Tinggal

Hipotesis

(1) Diduga terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa yang dominan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan. (2) Diduga terdapat hubungan faktor internal, yaitu usia, tingkat pendidikan,

tingkat pendapatan, lama tinggal, dan jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif untuk mendapatkan data dan informasi yang ingin diperoleh. Penelitian survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun 1989). Penelitian dengan pendekatan kuantitatif diperoleh dengan metode survey menggunakan instrument kuesioner. Sedangkan, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan secara purposive. Penelitian survai dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa, sehingga penelitian ini dikategorikan dalam penelitian penjelasan (explanatory atau confirmatory research) (Singarimbun 1989).

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara purposive (sengaja) karena berdasarkan informasi dari situs resmi Kabupaten Bogor, Desa Waringin Jaya merupakan salah satu desa yang telah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur desa dengan dana desa, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu lima bulan, terhitung mulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016. Penelitian ini dimulai dengan penyusunan proposal penelitian, kolokium proposal penelitian, perbaikan proposal penelitian, pengambilan dan pengolahan data, uji kelayakan, sidang skripsi, dan perbaikan skripsi. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel waktu pelaksanaan penyusunan. (Lampiran 2)

Teknik Penentuan Responden dan Informan

termasuk dalam struktur wilayah pemerintahan desa. Setiap tingkatan berjumlah 20 responden sehingga total responden dalam penelitian ini adalah 60 responden.

Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang dapat menjelaskan serta memberikan keterangan yang dianggap mengetahui dengan jelas mengenai perkembangan Desa Waringin Jaya, termasuk pembangunan infrastruktur jalan atau informan juga bisa berasal dari salah satu responden yang kita uji. Penentuan informan ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik bola salju (snowball) yang memungkinkan perolehan data dari satu informan ke informan lainnya. Pencarian informasi ini akan berhenti apabila tambahan informan tidak lagi menghasilkan pengetahuan baru atau sudah berada pada titik jenuh.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung dan pengambilan data langsung di lapangan, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh beberapa informan yang sesuai dengan kriteria pada kajian penelitian atau orang yang memiliki pengaruh kuat di desa, seperti tokoh masyarakat atau aparat desa.

Kuesioner tersebut akan diuji validitasnya terlebih dahulu dengan ketentuan nilai alfa > 0.50. Serta diuji realibilitasnya sebagai instrument pengumpulan data kuantitatif minimal 10 kuesioner kepada masyarakat desa yang memiliki kondisi yang sama dengan masyarakat yang akan diteliti. Menurut Ancok (1989), validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dua kali atau lebih. Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap à Valid. Jika

r hitung ≥ r Tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Sedangkan untuk uji realibilitas untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukan dengan nilai rxx mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan

jika ≥ 0.700. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Hasil uji realibilitas kuesioner menunjukkan angka 0,839 yang mengartikan kuesioner sudah realibilitas.

merupakan individu yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini mempunyai dua jenis data yang akan diolah dan dianalisis yaitu data kuantitaif dan data kualitatif. Data kuantitatif menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010 dan SPSS Version 21.0 Data yang diperoleh dari hasil kuesioner dimasukkan ke dalam Microsoft Excel 2010 untuk selanjutnya dilakukan proses pengkodean berdasarkan tingkatan ordinal yang sudah dibuat pada definisi operasional. Kemudian dilakukan analisis data dengan uji statistik non-parametrik Rank Spearman dan Chi Square. Uji korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel yang berskala ordinal dan tidak menentukan prasyarat data terdistribusi normal, sedangkan Chi Square digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel yang berskala dan nominal.

Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pertama ialah proses reduksi data dimulai dari proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, hingga transformasi data hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Tujuan dari reduksi data ini ialah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Kedua ialah penyajian data yang berupa menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan. Penyajian data berupa narasi, diagram, dan matriks. Verifikasi adalah langkah terakhir yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi. Verifikasi dilakukan dengan mendiskusikan hasil olahan data kepada responen, informan, dosen pembimbing. Seluruh hasil penelitian ini akan dituliskan dalam laporan berbentuk skripsi.

Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah operasional yang digunakan untuk mengukur variabel. Masing-masing variabel diberi batasan terlebih dahulu agar dapat ditentukan indikator pengukurannya. Menurut Effendi (1989) definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Effendi (1989) juga menyatakan bahwa definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dari informasi tersebut dia akan mengetahui bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu dilakukan.

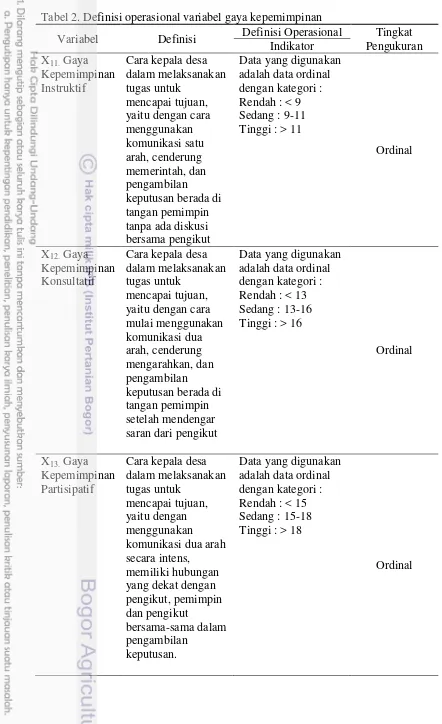

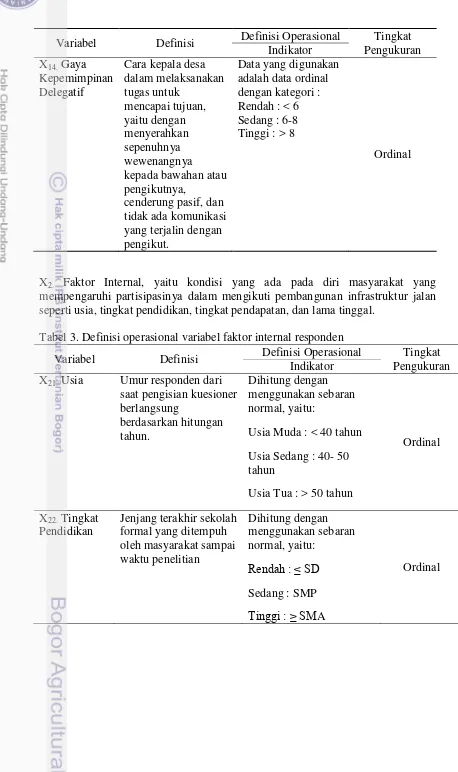

Tabel 2. Definisi operasional variabel gaya kepemimpinan

Variabel Definisi Definisi Operasional Tingkat mempengaruhi partisipasinya dalam mengikuti pembangunan infrastruktur jalan seperti usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan lama tinggal.

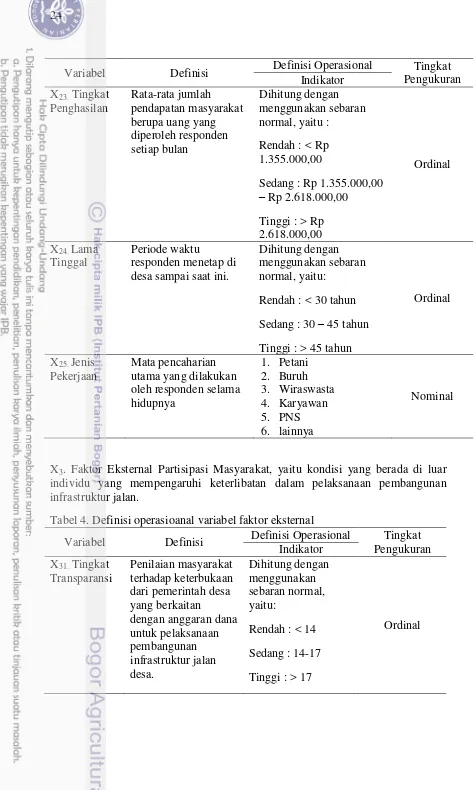

Tabel 3. Definisi operasional variabel faktor internal responden

Variabel Definisi Definisi Operasional Tingkat individu yang mempengaruhi keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Tabel 4. Definisi operasioanal variabel faktor eksternal

Variabel Definisi Definisi Operasional Tingkat

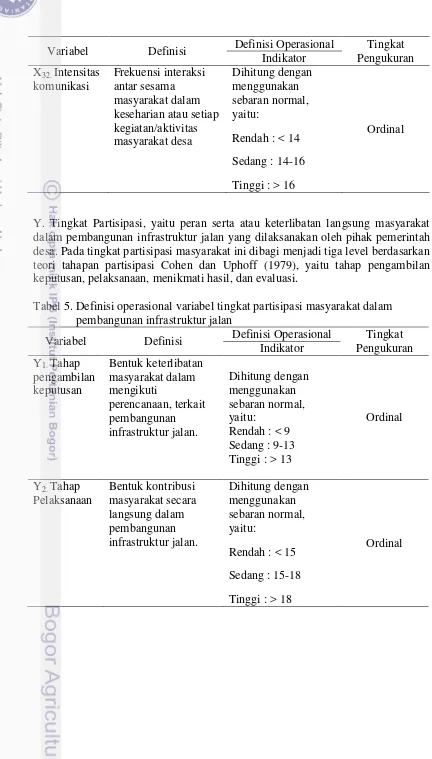

Y. Tingkat Partisipasi, yaitu peran serta atau keterlibatan langsung masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa. Pada tingkat partisipasi masyarakat ini dibagi menjadi tiga level berdasarkan teori tahapan partisipasi Cohen dan Uphoff (1979), yaitu tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi.

Tabel 5. Definisi operasional variabel tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan

Variabel Definisi Definisi Operasional Tingkat

Desa Waringin Jaya merupakan satu dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 175 ha. Secara geografis, sebelah utara Desa Waringin Jaya berbatasan dengan Desa Kedung Waringin, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karadenan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cilebut Barat/Timur, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Cimanggis.

Desa Waringin Jaya terletak pada jarak 3,5 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Bojong Gede. Adapun jarak dari Desa Waringin Jaya ke pusat pemerintahan kabupaten sebesar 6 km, jarak dengan pusat pemerintahan provinsi sebesar 120 km, dan jarak Desa Waringin Jaya dengan pusat pemerintahan ibu kota negara sebesar 60 km. Desa Waringin Jaya memiliki ketinggian dari permukaan laut sebesar ± 294 M dpl, lalu intensitas curah hujan sebesar ± 3000 Mm/tahun, dan Desa Waringin Jaya memiliki kelembaban dengan suhu berkisar ± 29°C.

Sejarah Desa Waringin Jaya

Desa Waringin Jaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, yang tepat berbatasan sebelah utara Desa Waringin Jaya yang terjadi pada tahun 1986. Desa ini memiliki etnis yang sebagian besar adalah etnis Betawi. Berdasarkan hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat di Desa Waringin Jaya, saat penjajah Belanda masih menjajah tanah negara Indonesia ini, Desa Waringin Jaya atau Kedung Waringin sebelum pemekaran merupakan wilayah perkebunan karet yang dimanfaatkan untuk keperluan penjajah itu sendiri. Para pekerja kuli bangunan dan mandor perkebunan karet itu berasal dari tanah Batavia atau Jakarta yang notabennya wilayah tersebut adalah wilayah asli etnis Betawi hingga pada akhirnya para pekerja dan kuli yang berasal dari Jakarta mulai menetap di Desa Waringin Jaya dan sampai sekarang sudah menurunkan tiga generasi etnis Betawi di Desa Waringin Jaya. Di Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang memiliki identitias dengan etnisitas Sunda, akan tetapi adanya para pekerja yang datang dari Jakarta dan menetap di sana untuk bekerja di perkebunan karet maka etnisitas di Desa Waringin Jaya adalah etnis Betawi.

dirinya sendiri dan pada akhirnya lahan-lahan produktif pertanian tersebut beralih fungsi menjadi lahan untuk perumahan. Saat ini Desa Waringin Jaya tidak hanya diisi oleh orang-orang pribumi di desa tersebut, tetapi juga orang-orang pendatang yang berasal dari luar desa yang menetap untuk tinggal di wilayah Desa Waringin Jaya tepatnya di perumahan yang sudah dibangun. Adapun perumahan yang ada di Desa Waringin Jaya adalah Griya Waringin Elok, Puri Anta Santosa, Ambar, Darussalam, Villa Hijau, Villa Mutiara, dan Tenjong Sari.

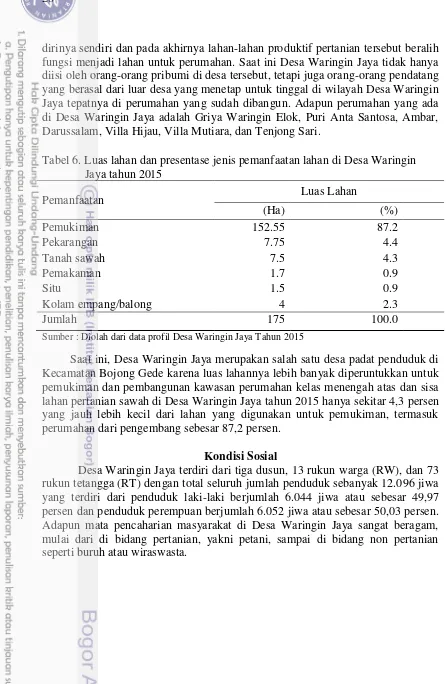

Tabel 6. Luas lahan dan presentase jenis pemanfaatan lahan di Desa Waringin Jaya tahun 2015

Pemanfaatan Luas Lahan

(Ha) (%)

Pemukiman 152.55 87.2

Pekarangan 7.75 4.4

Tanah sawah 7.5 4.3

Pemakaman 1.7 0.9

Situ 1.5 0.9

Kolam empang/balong 4 2.3

Jumlah 175 100.0

Sumber : Diolah dari data profil Desa Waringin Jaya Tahun 2015

Saat ini, Desa Waringin Jaya merupakan salah satu desa padat penduduk di Kecamatan Bojong Gede karena luas lahannya lebih banyak diperuntukkan untuk pemukiman dan pembangunan kawasan perumahan kelas menengah atas dan sisa lahan pertanian sawah di Desa Waringin Jaya tahun 2015 hanya sekitar 4,3 persen yang jauh lebih kecil dari lahan yang digunakan untuk pemukiman, termasuk perumahan dari pengembang sebesar 87,2 persen.

Kondisi Sosial

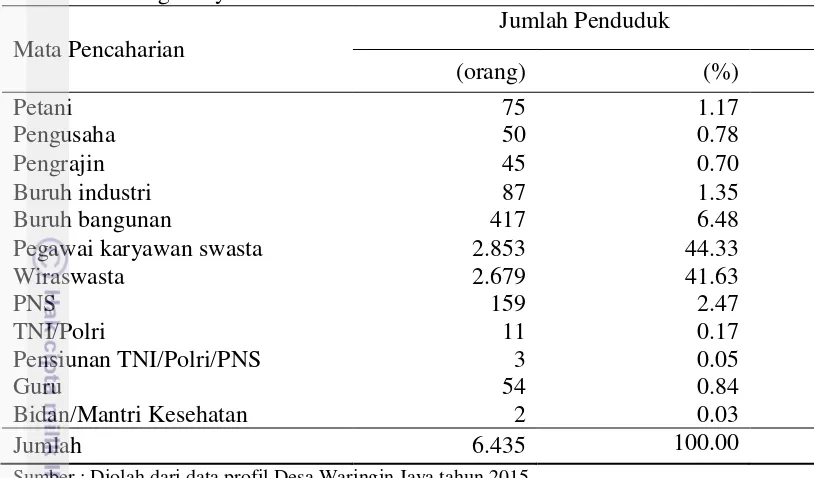

Tabel 7. Jumlah dan presentase masyarakat berdasarkan mata pencaharian Desa Waringin Jaya tahun 2015

Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk

(orang) (%)

Petani 75 1.17

Pengusaha 50 0.78

Pengrajin 45 0.70

Buruh industri 87 1.35

Buruh bangunan 417 6.48

Pegawai karyawan swasta 2.853 44.33

Wiraswasta 2.679 41.63

PNS 159 2.47

TNI/Polri 11 0.17

Pensiunan TNI/Polri/PNS 3 0.05

Guru 54 0.84

Bidan/Mantri Kesehatan 2 0.03

Jumlah 6.435 100.00

Sumber : Diolah dari data profil Desa Waringin Jaya tahun 2015

Mata pencaharian masyarakat Desa Waringin Jaya pada tahun 2015 sebagian besar adalah pegawai/karyawan swasta dan wiraswasta dengan masing-masing sebesar 44,33 persen dan 41,63 persen. Berbeda halnya dengan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani yang saat ini hanya sebesar 1,17 persen. Kurangnya lahan pertanian dan lokasi desa yang berdekatan dengan kawasan ibukota Jakarta membuat sebagian besar masyarakat Desa Waringin Jaya memilih untuk bekerja menjadi karyawan swasta atau wiraswasta sebagai pekerjaan utamanya. Masyarakat Desa Waringin Jaya yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta, usahanya terdiri dari pemilik toko kecil, warung kelontong, dan membuat kerajinan kayu. Hasil dari kerajinan kayu tersebut dijual kembali oleh masyarakat desa di beberapa wilayah, diantaranya wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, sampai Kota Bandun. Adapun mata pencaharian petani, jumlahnya semakin lama semakin berkurang karena lahan-lahan pertaniannya juga sudah berkurang sehingga banyak masyarakat yang awalnya bertani memutuskan untuk beralih profesi menjadi buruh, wiraswasta atau pekerjaan lainnya.

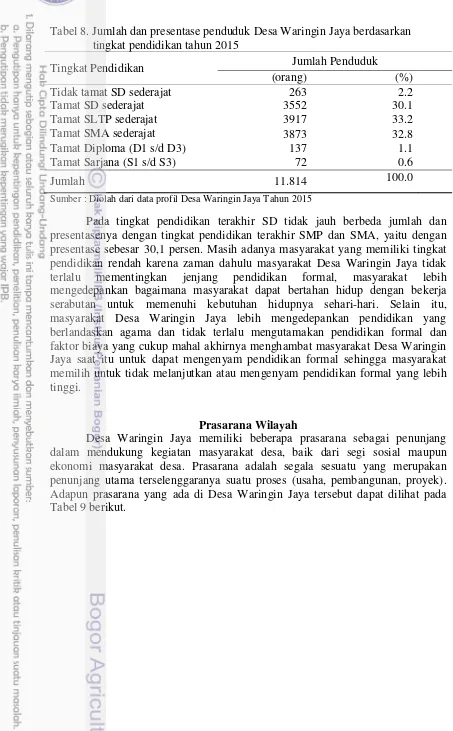

Tabel 8. Jumlah dan presentase penduduk Desa Waringin Jaya berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2015

Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk

(orang) (%)

Tidak tamat SD sederajat 263 2.2

Tamat SD sederajat 3552 30.1

Tamat SLTP sederajat 3917 33.2

Tamat SMA sederajat 3873 32.8

Tamat Diploma (D1 s/d D3) 137 1.1

Tamat Sarjana (S1 s/d S3) 72 0.6

Jumlah 11.814 100.0

Sumber : Diolah dari data profil Desa Waringin Jaya Tahun 2015

Pada tingkat pendidikan terakhir SD tidak jauh berbeda jumlah dan presentasenya dengan tingkat pendidikan terakhir SMP dan SMA, yaitu dengan presentase sebesar 30,1 persen. Masih adanya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah karena zaman dahulu masyarakat Desa Waringin Jaya tidak terlalu mementingkan jenjang pendidikan formal, masyarakat lebih mengedepankan bagaimana masyarakat dapat bertahan hidup dengan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, masyarakat Desa Waringin Jaya lebih mengedepankan pendidikan yang berlandaskan agama dan tidak terlalu mengutamakan pendidikan formal dan faktor biaya yang cukup mahal akhirnya menghambat masyarakat Desa Waringin Jaya saat itu untuk dapat mengenyam pendidikan formal sehingga masyarakat memilih untuk tidak melanjutkan atau mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi.

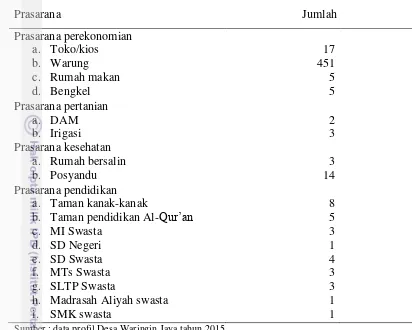

Prasarana Wilayah

Tabel 9. Jumlah dan presentase prasarana wilayah di Desa Waringin Jaya tahun 2015

Sumber : data profil Desa Waringin Jaya tahun 2015

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada mata pencaharian penduduk, sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai karyawan dan wiraswasta. Pada prasarana wilayah di Desa Waringin Jaya, didominasi oleh warung-warung kelontong sebanyak 451 buah. Ini sesuai dengan jumlah wiraswasta yang ada di Desa Waringin Jaya yang lebih banyak daripada mata pencaharian lainnya dan jumlah warung yang paling banyak tersebut mengartikan bahwa jumlah wiraswasta mendominasi mata pencaharian masyarakat di Desa Waringin Jaya, seperti membuka warung kelontong di setiap masing-masing rumahnya.

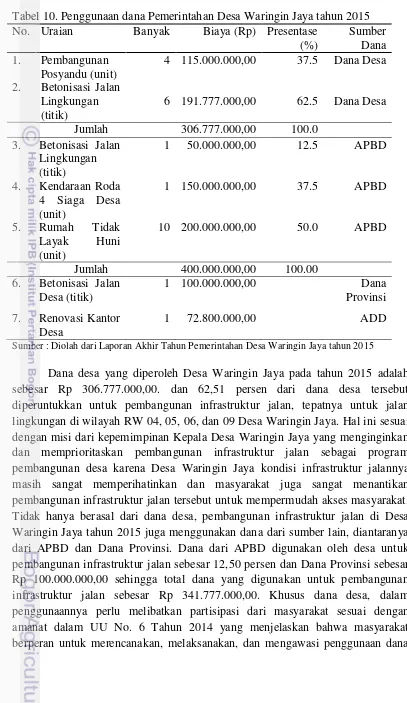

Program Pembangunan Desa Waringin Jaya

Pembangunan di Desa Waringin Jaya bersumber dari beberapa anggaran dana yang didapatkan pada tahun 2015. Sumber dana tersebut diantaranya, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun 2015 merupakan tahun setiap desa mendapatkan suntikan dana untuk pembangunan di desanya masing-masing melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang setiap desa mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dasar hukum atas adanya dana desa ini sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa melalui PP 60/2014 Tentang Dana Desa bersumber dari APBN. Adapun filosofi dana desa itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan wujud rekognisi negara kepada desa.

Pada ketentuan PP 60 tahun 2014 terdapat beberapa pasal yang menyatakan tentang prioritas penggunaan dana desa. Pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat 2 menyebutkan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada pasal 20 menyebutkan penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pada Peraturan Menteri Desa Tentang Prioritas Penggunaan Dana desa juga menyebutkan bahwa tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/ kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Tabel 10. Penggunaan dana Pemerintahan Desa Waringin Jaya tahun 2015

Jumlah 306.777.000,00 100.0 3. Betonisasi Jalan

Jumlah 400.000.000,00 100.00 6. Betonisasi Jalan

Sumber : Diolah dari Laporan Akhir Tahun Pemerintahan Desa Waringin Jaya tahun 2015