1 GAMBARAN KETERSEDIAAN PANGAN, KECUKUPAN ENERGI, DAN PROTEIN

SERTA STATUS GIZI IBU HAMIL PASCAPENGUNGSIAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2014

(DESCRIPTION OF FOOD AVAILABLE, ENERGY AND PROTEIN ADEQUACY, AND NUTRITIONAL STATUS OF PREGNANT WOMEN POST EVACUATION OF SINABUNG

ERUPTION KARO DISTRICT 2014

Silvina Sri Hartati Manurung1, Evawany Y Aritonang2, Ernawati Nasution3

1

Alumni Mahasiswa Gizi Kesehatan Masyarakat, FKM USU

2,3

Staf Pengajar Gizi Kesehatan Masyarakat, FKM USU ABSTRACT

Pregnant women is one of the vulnerable groups in nutritional problems because pregnancy term need a large number of nutrients. Natural disaster can affect the household food available such as the eruption of Sinabung which is cause the destruction of agricultural that give impact in the collapse of population economy. This is affect the nutritional status of pregnant women when natural disaster occurs to leave the refugee. The purpose of this research is to find out the household food available, the number of energy and protein adequacy and the nutritional status of

pregnant women post Sinabung’s eruption. This is a descriptive research with cross sectional

design. The 33 samples of this research are the whole population in 2nd and 3rd trimester range. This research takes the household food availabel, the number of energy and protein adequacy, and nutritional status data were analyzed by univariate to get the frequency distributions. The research shows that most of the nutritional status of pregnant women based on Upper Arm Circle did not have a high risk in Energy Chronic Malnutrition (<23,5 cm) is about 90,9%. Pregnant women food available shows 54,5% in non adequate category and the adequacy of protein in pregnant women shows 66,7% in non adequate category. The household food available shows only 45,5% household in a good level of food available, and the rest shows the households food available are insecure because the economy of people is unstable yet caused of agriculture is not giving the crops yet. It is required for the increase of pregnant women awareness in health nutritional needed which is increased in the term of pregnancy and the centred effort from government to make sure the food available in population in case of natural disaster ( eruption) which is affect the collapse of agricultural and economical.

Keywords: food available, energy and protein adequacy, nutritional status, post evacuation

PENDAHULUAN

Kehamilan merupakan masa dimana ibu hamil memerlukan berbagai unsur gizi yang lebih banyak dibanding kebutuhan wanita yang tidak hamil karena disamping untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya sendiri, berbagai zat gizi itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Pemenuhan kebutuhan ibu semasa hamil sangat erat kaitannya dengan keadaan gizi bayi setelah lahir (Moehji, 2005 dalam Ahmelyana 2009).

Pada dasarnya, semua kebutuhan zat gizi ibu hamil meningkat dibanding kebutuhan normal (tidak hamil), namun yang sering menjadi kekurangan selama hamil adalah energi protein, mineral besi, serta asam folat. Menurut Arisman (2009), kebutuhan ibu akan protein meningkat 68% selama kehamilan, kalsium 50%, asam folat 100%, dan zat besi 200-300%.

Pemenuhan kebutuhan ibu hamil yang tidak optimal akan memengaruhi perkembangan janin yang dikandungnya (dapat menyebabkan pertumbuhan janin tidak

2 sempurna). Misalnya, ibu hamil yang

menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia mempunyai risiko yang lebih besar untuk melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR), keguguran, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, serta asfiksia intrapartum (mati dalam kandungan). Bayi yang lahir dengan berat badan rendah (BBLR) umumnya kurang mampu meredam tekanan lingkungan yang baru, sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan. Kondisi ini juga akan meningkatkan risiko kesakitan dan kematian bayi karena rentan terhadap infeksi saluran pernapasan (Adriani dan Wiratmadji, 2012).

Tidak terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dapat diakibatkan oleh kurangnya asupan zat gizi yang cukup dan optimal yang meningkat selama kehamilan. Kurangnya asupan zat gizi dapat disebabkan oleh adanya tabu atau pantangan terhadap makanan yang justru sangat dibutuhkan ibu hamil. Kurangnya asupan zat gizi juga dapat disebabkan oleh status sosial ekonomi serta pendidikan ibu hamil yang berpengaruh terhadap pemilihan makanan oleh ibu hamil serta daya beli terhadap pangan. Selain itu, ketersediaan pangan juga memengaruhi asupan zat gizi ibu hamil karena itu merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli (Ali, 2012).

Salah satu keadaan yang memengaruhi ketersediaan pangan secara langsung adalah bencana alam, misalnya kejadian gunung meletus. Kejadian gunung meletus mengakibatkan tanaman pertanian menjadi hancur karena hangus dan terkubur dalam hujan abu vulkanik, dan simpanan bibit tanaman serta simpanan pangan keluarga mungkin hilang, terutama jika tidak ada tanda-tanda peringatan (Pan American Health Organization, 2000). Rusaknya lahan pertanian maupun perkebunan akibat tertutupi oleh debu vulkanik akan memengaruhi produksi pertanian serta perkebunan yang secara langsung berdampak pada perekonomian penduduk setempat.

Secara geografis, Indonesia berada pada daerah yang rawan bencana alam, seperti

kejadian gunung meletus karena merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung berapi aktif yang membentuk cincin sehingga

disebut “Cincin Api” (Ring of Fire). Terdapat

lebih dari 400 gunung berapi di Indonesia and 129 di antaranya termasuk gunung berapi yang masih aktif atau sekitar 13% dari gunung api aktif yang ada di dunia (Yulaelawati dan Syihab, 2008). Salah satu dari gunung api aktif tersebut adalah Gunung Sinabung yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dan beberapa bulan lalu mengalami erupsi sehingga mengakibatkan 33.183 warga dari Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Payung, Kecamatan Tiganderket, dan Kecamatan Naman Teran mengungsi (termasuk di dalamnya kelompok rentan lanjut usia 2411 orang, ibu hamil 232 orang, dan 1357 bayi) (Pemerintah Kabupaten Karo, 2014).

Bencana alam yang diikuti dengan pengungsian menimbulkan masalah kesehatan yang diawali dari kurangnya air bersih, persediaan pangan yang tidak mencukupi di tempat pengungsian, serta keadaan tempat pengungsian yang sering tidak memenuh syarat kesehatan (Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2001). Hal ini dapat mengakibatkan kedaruratan dalam masalah kesehatan dan gizi, terutama mereka yang masuk dalam kelompok rentan termasuk ibu hamil (JIPG, 2008).

Kurang lebih tujuh bulan lamanya ribuan penduduk yang bermukim di sekitar Gunung Sinabung berada di pengungsian hidup dalam keadaan serba terbatas. Namun sebagian dari pengungsi tersebut (17.320 pengungsi) sudah kembali ke rumah mereka masing-masing di luar radius 5 Km. Sama seperti keadaan di tempat pengungsian, mereka yang sudah pulang ke rumah masing-masing pun masih dihadapkan pada persoalan yang sama, yaitu masalah kesehatan dan gizi. Dampak dari keterbatasan asupan makanan yang cukup dan bergizi selama berada di tempat pengungsian akan berlanjut hingga mereka kembali ke desa masing-masing untuk memulai kembali hidup mereka (termasuk pertanian dan perkebunan) tanpa bergantung kepada para pemberi sumbangan yang membantu hidup mereka selama mengungsi.

3 Adapun yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran ketersediaan pangan, kecukupan energi, dan protein serta status gizi ibu hamil pascapengungsian erupsi Gunung Sinabung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan pangan, status gizi, kecukupan energi, dan protein ibu hamil pascapengungsian erupsi Gunung Sinabung.

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat dalam rangka perbaikan status gizi masyarakat khususnya pada ibu hamil yang berada di tempat bencana atau pascabencana sehingga membantu penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan rancangan sekat silang. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang telah kembali dari pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung pada bulan Februari 2014 yang berada di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Payung, yaitu sebanyak 33 ibu hamil dengan usia kehamilan berkisar 4 - 9 bulan. Selanjutnya seluruh populasi dijadikan sebagai sampel (total sampling).

Data yang dikumpulkan meliputi ketersediaan pangan, konsumsi energi dan protein, serta status gizi ibu hamil yang dianalisis secara univariat untuk melihat distribusi frekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara dengan luas wilayah 2127,25 Km2. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi (BPS Kabupaten Karo, 2012). Dua gunung berapi aktif (Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak) terletak di kabupaten ini sehingga rawan gempa vulkanik dan terkena dampak erupsi gunung berapi.

Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Payung merupakan dua kecamatan yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Sinabung. Pengungsi dari beberapa desa kedua kecamatan ini telah

diizinkan kembali ke rumah masing-masing pada bulan Februari 2014. Pasca penduduk mengungsi, mereka harus memulai kehidupan dari awal, mulai dari pertanian sebagai pekerjaan utama, pelayanan kesehatan, serta transportasi dan perdagangan.

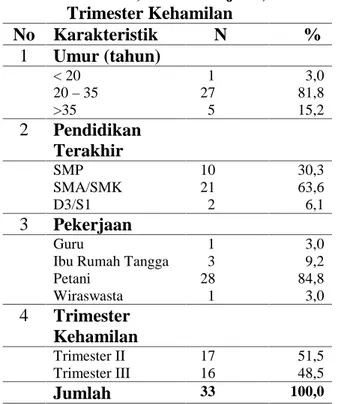

Tabel 1. Distribusi Ibu Hamil Berdasarkan Karakteristik Umur, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, dan Trimester Kehamilan No Karakteristik N % 1 Umur (tahun) < 20 1 3,0 20 – 35 27 81,8 >35 5 15,2 2 Pendidikan Terakhir SMP 10 30,3 SMA/SMK 21 63,6 D3/S1 2 6,1 3 Pekerjaan Guru 1 3,0

Ibu Rumah Tangga 3 9,2

Petani 28 84,8 Wiraswasta 1 3,0 4 Trimester Kehamilan Trimester II 17 51,5 Trimester III 16 48,5 Jumlah 33 100,0

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa umur responden paling banyak berada pada golongan umur 20-35 tahun yaitu sebanyak 27 orang (81,8%). Kelompok umur < 20 tahun terdapat 1 orang, yaitu pada usia 17 tahun yang mana merupakan usia yang sangat berisiko untuk hamil dan melahirkan. Kelompok umur > 35 tahun terdapat 5 orang, yaitu usia 36 tahun 1 orang dan 37 tahun 4 orang. Kehamilan di atas 35 tahun meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Pendidikan terakhir sebagian besar ibu hamil yakni sebesar 63,6% adalah SMA/SMK. Sementara itu pekerjaan utama ibu hamil yang ada di daerah penelitian sebagian besar merupakan petani yakni sebesar 84,8%. Distribusi umur kehamilan ibu hamil sebesar 51,5% pada trimester kedua dan 48,5% pada trimester ketiga.

4 Status Gizi Ibu Hamil

Berdasarkan hasil pengukuran lingkar lengan atas ibu hamil, dapat diketahui ibu hamil yang berisiko KEK dan tidak berisiko KEK seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Distribusi Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan Ukuran Lingkar Lengan Atas (LLA) Ibu Hamil

Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil x N % Berisiko KEK 3 9,1 Tidak Berisiko KEK 30 90,9 27,2 Cm Jumlah 33 100,0

Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil memiliki status gizi yang baik, yaitu sebanyak 30 ibu hamil (90,9%) tidak berisiko KEK. Hal ini memberi gambaran bahwa pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil sebelum dan selama hamil, yaitu saat berada di pengungsian sampai kembali ke rumah masing-masing cukup baik. Banyaknya ibu hamil yang tidak berisiko KEK menunjukkan pemenuhan kecukupan pangan mereka saat berada di tempat pengungsian cukup baik.

Ibu hamil yang berada pada kategori berisiko KEK (9,1%) adalah ibu hamil yang memiliki kebiasaan makan yang kurang baik yaitu belum memiliki kesadaran akan kebutuhan pangan yang meningkat selama hamil khususnya energi dan protein, sehingga tidak ada perbedaan antara konsumsi pangan sebelum hamil dan selama hamil. Salah satu ibu hamil yang berisiko KEK tersebut memiliki kebiasaan makan yang mengonsumsi makanan miskin energi dan protein serta zat gizi lainnya, seperti makanan jajanan chiki-chiki. Sehingga rasa kenyang terpenuhi, namun kebutuhan energi dan protein serta zat gizi lainnya tidak terpenuhi.

Selain itu, salah satu ibu hamil tersebut juga ada yang menghilangkan makan malam diganti dengan mengonsumsi roti dan susu yang tidak dapat menutupi kebutuhan energi dan protein dari makanan yang dikonsumsi pagi dan siang hari. Para bidan di lokasi penelitian ini menyarankan agar ibu hamil mengonsumsi makanan tambahan selama hamil berupa susu dan biskuit untuk

ibu hamil. Namun, mereka tidak menjelaskan bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar sehingga kebanyakan ibu hamil mengganti sarapan pagi atau makan malam hanya dengan segelas susu dengan roti atau biskuit. Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi energi dan protein sehari berkurang. Kecukupan Energi dan Protein Ibu Hamil

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 33 ibu hamil yang diwawancarai dengan menggunakan formulir food recall 24 jam, diketahui rata-rata jumlah konsumsi energi dan protein ibu hamil. Dari tabel 3 di bawah dapat dilihat bahwa konsumsi energi ibu hamil dengan kategori cukup sebanyak 15 ibu hamil (45,5%) dan kategori tidak cukup sebanyak 18 ibu hamil (54,5%) dengan rata-rata konsumsi energi 2415,7 Kkal. Konsumsi protein ibu hamil yang berada pada kategori cukup sebanyak 11 ibu hamil (33,3%) dan kategori tidak cukup sebanyak 22 ibu hamil (66,7%) dengan rata-rata konsumsi protein 68 g.

Tabel 3. Kecukupan Energi dan Protein Ibu Hamil Kecukupan N % x Energi Cukup Tidak Cukup 15 45,5 2415,7 Kkal 18 54,5 Protein Cukup Tidak Cukup 11 33,3 68 g 22 66,7 Jumlah 33 100,0

Tabel 3 di atas memberi gambaran kecukupan energi dan protein ibu hamil sebagian besar pada kategori tidak cukup yang menunjukkan masih banyak ibu hamil yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi selama hamil. Kebiasaan makan ibu hamil juga memengaruhi jumlah asupan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Beberapa ibu hamil belum mengetahui makanan apa saja yang dibutuhkan selama hamil atau kebiasaan makan seperti apa yang baik diterapkan selama hamil agar memenuhi kebutuhan. Ada juga ibu hamil yang mengurangi jumlah makanan yang mereka konsumsi pada jam makan tertentu sehingga tidak dapat menutupi

5 kebutuhan energi dan protein sehari. Selain

itu, ada juga ibu hamil yang dari masa mudanya memiliki kebiasaan makan yang tidak baik, yaitu malas makan atau hanya makan makanan dalam jumlah yang sedikit dengan alasan tidak selera sehingga pada akhirnya tidak mencukupi kebutuhan energi dan protein sehari.

Hasil penelitian di atas juga didukung oleh penelitian Prihartini, dkk (2009) yang menunjukkan rata-rata konsumsi energi maupun protein ibu hamil sangat rendah jika dibandingkan dengan rekomendasi AKG. Dimana rata-rata konsumsi energi ibu hamil trimester I sebesar 1153 kkal, trimester II 1125 kkal, dan trimester III 1111 kkal dan konsumsi protein ibu hamil trimester I 38,4 g, trimester II 36,6 g, dan trimester III 36,7 g.

Tabel di bawah ini merupakan distribusi kecukupan energi dan protein berdasarkan ukuran LLA ibu hamil.

Tabel 4. Kecukupan Energi dan Protein Ibu Hamil Berdasarkan Ukuran LLA Ibu Hamil

Kecukupan LLA Total Berisiko KEK Tidak Berisiko KEK N % N % N % Energi Cukup 0 0,0 15 100,0 15 100,0 Tidak Cukup 3 16,7 15 83,3 18 100,0 Protein Cukup 0 0,0 11 100,0 11 100,0 Tidak Cukup 3 13,6 19 86,4 22 100,0

Tabel 4 di atas menunjukkan di antara 54,5 % ibu hamil yang cukup energi terdapat 16,7% ibu hamil yang berisiko KEK. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan energi yang kurang dengan ukuran LLA ibu hamil seperti penelitian Krisnawati (2010) yang menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pola konsumsi dan tingkat konsumsi energi dan protein terhadap KEK pada ibu hamil (p < 0,05). Sementara penelitian Andi, dkk (2013) menunjukkan nilai korelasi positif antara konsumsi energi dan protein dengan BMI dan LLA ibu prakonsepsional, yaitu semakin besar konsumsi energi dan protein, maka akan

meningkatkan BMI dan LLA Ibu. Hal ini juga didukung oleh penelitian Simarmata (2008) yang menemukan adanya hubungan yang bermakana antara pola konsumsi energi dengan kejadian KEK (p = 0,03). Tabel ini juga menunjukkan tidak ada ibu hamil yang pemenuhan energinya cukup memiliki risiko KEK.

Selain itu, tabel 4 menunjukkan 13,6% ibu hamil yang tidak cukup protein memiliki risiko KEK dan tidak ada ibu hamil yang cukup energi memiliki risiko KEK. Hal ini semakin menguatkan keterkaitan risko KEK dengan pemenuhan kebutuhan protein. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Yuliantini (2004) yang menemukan hubungan yang signifikan antara konsumsi energi dan protein dengan ukuran LLA ibu hamil.

Keadaan status gizi yang baik pada ibu sebelum hamil merupakan modal dasar terhadap persiapan diri untuk menghadapi masa kehamilan sampai pada proses bersalin dan menyusui. Ibu hamil dengan kondisi kesehatan dan gizi yang baik, dapat melahirkan bayi sehat. Sebaliknya ibu dengan gizi kurang akan berisiko menimbulkan masalah gizi bagi ibu maupun janin, seperti anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, terkena penyakit infeksi, partus lama, persalinan prematur, perdarahan setelah persalinan, keguguran, bayi lahir mati, cacat bawaan, serta berat lahir rendah (BBLR) (Adriani dan Wirjatmadi, 2012).

Kesadaran ibu hamil akan pemenuhan kebutuhan energi serta protein yang berbeda saat hamil dan tidak hamil merupakan awal yang baik bagi pemenuhan kecukupan energi dan protein. Upaya pemberian informasi kepada ibu hamil tentang pengaturan pola makan dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil. Selain itu, untuk mencegah dampak lanjut dari ibu hamil kekurangan gizi perlu diperhatikan secara promotif dengan memberi penyluhan gizi pada ibu dan suplementasi berbagai sumber nutrisi.

Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Saat penelitian ini dilaksanakan, sudah empat bulan lamanya ibu hamil beserta keluarga kembali dari tempat pengungsian.

6 Tentu lahan pertanian mereka belum dapat

memberikan hasil apa-apa selama empat bulan tersebut. Sehingga masih terdapat kekhawatiran akan ketersediaan pangan rumah tangga. Di bawah ini merupakan tabel distribusi ketersediaan pangan rumah tangga. Tabel 5. Ketersediaan Pangan Rumah

Tangga Ketersediaan Pangan Ibu Hamil N % Terjamin 15 45,5 Rawan Tanpa Kelaparan 9 27,3 Rawan Kelaparan Tingkat Sedang 4 12,1 Rawan Kelaparan Tingkat Berat 5 15,2 Jumlah 33 100,0

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar ketersediaan pangan rumah tangga ibu hamil terjamin (45,5 %) dimana hal ini memberi gambaran bahwa dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap ketersediaan pangan mereka akibat lahan pertanian yang rusak tidak begitu buruk. Sebenarnya, erupsi Gunung Sinabung sangat berdampak terhadap ketersediaan pangan mereka sebab lahan pertanian mereka rusak akibat dampak erupsi tersebut, namun dampak tersebut tidak terlihat karena pemerintah tetap memberi bantuan kepada penduduk yang telah kembali dari tempat pengungsian sampai lahan pertanian mereka menghasilkan produk kembali.

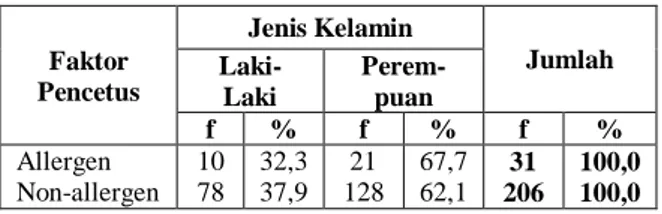

Di bawah ini merupakan tabel distribusi karateristik keluarga perokok berdasarkan konsumsi protein.

Tabel 6. Distribusi Konsumsi Pangan yang Dilihat dari Kecukupan Energi dan Protein Berdasarkan Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Ibu Hamil

Kecuku pan Ketersediaan Pangan Total Terjamin Rawan tanpa Kelapara n Rawan Kelapar an Tingkat Sedang Rawan Kelapar an Tingkat Berat N % N % N % N % N % Energi Cukup 6 40,0 4 26,7 2 13,3 3 20,0 15 100,0 Tidak Cukup 9 50,0 5 27,8 2 11,1 2 11,1 18 100,0 Protein Cukup 7 63,6 2 18,2 1 9,1 1 9,1 11 100,0 Tidak Cukup 8 36,4 7 31,8 3 18,2 4 18,2 22 100,0

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat dilihat dari 18 orang ibu hamil yang tidak cukup energi, 9 (50,0 %) diantarnya memiliki ketersediaan pangan yang terjamin, 5 (27,8 %) memiliki ketersediaan pangan yang rawan tanpa kelaparan, 2 (11,1 %) diantaranya rawan kelaparan tingkat sedang, dan 2 (11,1 %) diantaranya rawan kelaparan tingkat berat. Dari 15 orang ibu hamil yang cukup energi, 6 (40,0%) diantarnya memiliki ketersediaan pangan yang terjamin, 4 (26,7 %) memiliki ketersediaan pangan yang rawan tanpa kelaparan, 2 (13,3 %) diantaranya rawan kelaparan tingkat sedang, dan 3 (20,0 %) diantaranya rawan kelaparan tingkat berat.

Dari 22 orang ibu hamil yang tidak cukup protein, 8 (36,4 %) diantaranya memiliki ketersediaan pangan yang terjamin, 7 (31,8 %) memiliki ketersediaan pangan yang rawan tanpa kelaparan, 3 (18,2 %) diantaranya rawan kelaparan tingkat sedang, dan 4 (18,2 %) diantaranya rawan kelaparan tingkat berat. Dari 11 orang ibu hamil yang cukup protein, 7 (63,6 %) diantarnya memiliki ketersediaan pangan yang terjamin, 2 (18,2 %) memiliki ketersediaan pangan yang rawan tanpa kelaparan, 1 (9,1 %) diantaranya rawan kelaparan tingkat sedang, dan 1 (9,1 %) diantaranya rawan kelaparan tingkat berat.

Ketersediaan pangan yang melimpah bukan menjadi ukuran tidak terjadi masalah kekurangan gizi. Jika melihat hasil penelitian pada tabel 6 dari 45,5 % ibu hamil yang tercukupi kebutuhan energinya, 40,0 % diantarnya memiliki ketersediaan pangan yang terjamin, 26,7 % memiliki ketersediaan pangan yang rawan tanpa kelaparan, 13,3 %

7 rawan kelaparan tingkat sedang dan 20,0 %

rawan kelaparan tingkat berat. Hal ini menjelaskan bahwa sekalipun ketersediaan pangan rumah tangga ibu hamil mengalami gangguan atau terdapat kehawatiran ibu hamil terhadap ketersediaan pangan rumah tangga, masih terdapat sebesar 45,5 % ibu hamil yang tercukupi kebutuhan energinya. Begitu juga dengan kebutuhan proteinnya, meskipun ketersediaan pangan rumah tangga tidak terjamin, masih terdapat 33,3% ibu hamil yang tercukupi kebutuhan proteinnya.

Pada tabel 2 terdapat 3 ibu hamil yang berisiko KEK dimana 2 ibu hamil memiliki ketersediaan pangan terjamin dan 1 ibu hamil memiliki ketersediaan pangan rawan kelaparan tingkat berat. Walaupun ketersediaan pangannya terjamin dua ibu hamil tersebut tetap berisiko KEK karena pengetahuan akan kebutuhan gizi yang meningkat saat hamil masih kurang akibat informasi yang diperoleh pun sedikit atau kurang. Salah satu ibu hamil tersebut juga masih memiliki kebiasaan makan yang buruk yang hanya mengonsumsi makanan jajanan miskin zat-zat gizi sehingga tidak dapat menyumbang energi maupun protein dalam kebutuhan sehari.

Agak berbeda dengan penelitian Simarmata (2008) yang menemukan adannya hubungan yang bermakana antara ketersediaan pangan (p < 0,05) dengan kejadian KEK (OR = 16,364) dan faktor yang paling berhubungan dengan kejadian KEK adalah ketersediaan pangan. Penelitian ini menunjukkan 2 diantara ibu hamil yang memiliki risiko KEK memiliki ketersediaan pangan rumah tangga yang terjamin dan sisanya 1 rumah tangga ibu hamil rawan kelaparan tingkat berat.

Selanjutnya, tabel 6 menunjukkan keterkaitan ketersediaan pangan dengan kecukupan energi dan protein yang memberi gambaran bahwa walaupun ketersediaan pangan rumah tangga ibu hamil terjamin, tetap saja kebutuhan energi dan proteinnya tidak tercukupi. Hal ini disebabkan karena konsumsi pangan ibu hamil yang kurang akibat pengetahuan akan kebutuhan gizi yang meningkat saat hamil masih kurang, kebiasaan makan ibu hamil juga tidak baik, adanya perilaku ibu hamil yang memperoleh

makanan tambahan berupa susu dan biskuit dari tenaga kesehatan sehingga mengganti sarapan pagi atau makan malam hanya dengan segelas susu dan biskuit atau roti saja. Selain itu, terdapat ibu hamil yang berada kategori kegemukan (overweight) oleh tenaga kesehatan disarankan untuk mengurangi asupan makanan agar tidak mengalami kesulitan saat persalinan nanti akibat kegemukan.

Selain itu, tabel 6 juga memberi gambaran bahwa dengan ketersediaan pangan yang rawan kelaparan tingkat berat masih terdapat ibu hamil yang cukup konsumsi energi dan proteinnya. Hal ini disebabkan karena walaupun memiliki kekhawatiran akan ketersediaan pangan rumah tangga dan tidak memiliki uang untuk membeli bahan pangan, mereka masih mendapat bantuan dari pemerintah dan masih dapat melakukan pinjaman kepada tetangga atau saudara mereka agar konsumsi pangan mereka cukup. Selain itu, kebiasaan makan mereka juga cukup baik dimana mereka tidak mengganti sarapan pagi atau makan malam dengan segelas susu dan biskuit, tetapi mereka mengonsumsi itu bersama sarapan pagi ataupun selingan antara sarapan pagi dengan makan siang.

KESIMPULAN

1. Hasil pengukuran status gizi ibu hamil yang dilakukan berdasarkan ukuran LLA menunjukkan sebagian besar ibu hamil memiliki status gizi yang baik (tidak berisiko KEK),

2. Sebesar 54,5 % ibu hamil tidak tercukupi kebutuhan energinya dan sebesar 66,7 % ibu hamil tidak tercukupi kebutuhan proteinnya

3. Semua ibu hamil yang berisko KEK tidak tercukupi kebutuhan energi dan proteinnya 4. Erupsi Gunung Sinabung sangat

berpengaruh terhadap pertanian masyarakat setempat, namun dengan adanya bantuan pemerintah, ketersediaan pangan mereka tercukupi.

5. Walaupun pasar tempat masyarakat membeli kebutuhan rumah tangga sudah aktif pascapengungsian erupsi Gunung Sinabung, hanya 45,5 % rumah tangga ibu hamil yang ketersediaan pangannya

8 terjamin, selebihnya tidak terjamin atau

rawan pangan karena kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil akibat lahan pertanian yang belum memberikan hasil.

6. Ketersediaan pangan rumah tangga yang terjamin maupun rawan memberi pengaruh terhadap kecukupan energi dan protein ibu hamil, yaitu sebagian ibu hamil tidak tercukupi kebutuhan enrgi dan proteinnya. SARAN

1. Jika dilihat dari kecukupan energi dan protein, pola konsumsi ibu hamil masih kurang baik, karena itu perlu peningkatan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil tentang menu seimbang dan peningkatan kebutuhan nutrisi selama hamil melalui promosi kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

2. Jika ibu hamil diberikan makanan tambahan seperti susu, roti atau biskuit oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan, sebaiknya disertakan dengan cara mengonsumsi yang benar.

3. Diharapkan adanya upaya terpadu dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan penduduk apabila bencana alam serupa yang dapat melumpuhkan pertanian dan perekonomian kembali terjadi.

4. Kepada peneliti lain, disarankan untuk melakukan penelitian mengenai status gizi bayi yang lahir di tempat pengungsian untuk melihat dampak asupan gizi yang didapat selama mengungsi dalam jangka waktu yang cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, M dan Wirjatmadi, B, 2012, Peranan Gizi dalam Siklus Kehidupan, Kencana, Jakarta.

Ahmelyana, 2009, ‘Gambaran Status Gizi Ibu Hamil di Puskesmas Massenga Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2008’, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Yayasan Pendidikan Tamalatea, Makassar.

Ali, A R, Hubungan Status Gizi dengan Ketersediaan Pangan, dilihat 9 Mei 2014

<http://arali2008.wordpress.com/2012/0

3/15/hubungan-status-gizi-dengan-ketersediaan-pangan/>

Arisman, 2009, Gizi dalam Daur Kehidupan: Buku Ajar Ilmu Gizi, Edk 2, EGC, Jakarta.

Jaringan Informasi Pangan dan Gizi (JIPG).

‘Gizi Darurat Pascatsunami’, Jurnal,

Volume XIV. No. 1, 2008

LEARN (Local Emergency and Assessment Response Network), 2014, Situation Report #8, LEARN.

Pan American Health Organization, 2000, Natural Disasters: Protecting the

Public’s Health, PAHO, Washington

D.C.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia, Nomor 75 Tahun 2013.

Prihartini, S, Jahari, A B, Sebayang, S, & Iswidahni, 2009, ‘Gambaran Konsumsi Makanan dan Status Anemia Ibu Hamil Sampel Penelitian Summit (The Supplementation With Multiple Micronutrients Intervention Trial) di Lombok (Food Consumption and Anemia Status on Pregnant Women) Sample Study Summit (The Supplementation With Multiple Micronutrients Intervention Trial) in Lombok’, Jurnal Puslitbang Gizi dan Makanan Balitbang Kesehatan Depkes RI.

Priswanti, 2004, ‘Hubungan Ketersediaan Pangan Keluarga dan Tingkat Konsumsi Energi Protein, Fe, Asam Folat, Vitamin B12 dengan Kejadian Kurang Energi

Kronis (KEK) dan Anemia pada Ibu Hamil’, Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang.

Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan,

2001, Standar Minimal

Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi.

Siagian, A (Guru Besar Ilmu Gizi FKM USU) 2014, Gizi Darurat Pengungsi Sinabung, dilihat 27 Februari 2014 < http://analisadaily.com/news/read/gizi-

9 Simarmata, M, 2008, ‘Hubungan Pola

Konsumsi, Ketersediaan Pangan, Pengetahuan Gizi, dan Status Kesehatan dengan Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Kabupaten Simalungun 2008’, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan. Sugita, L, 2012, ‘Tingkat Kecukupan Energi

dan Protein, Tingkat Pegetahuan Gizi, Jenis Terapi Kanker, dan Status Gizi Pasien Kanker Rawat Inap di Rumah Sakit Kanker Dharmais’, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Tarigan, S T (Sekretaris Komandan Tanggap Darurat) 2014, Data Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Tanggal 5Maret 2014, dilihat 6 Maret 2014 <http://www.karokab.go.id/in/index.php /gunung-sinabung/data-pengungsi/2267- data-pengungsi-bencana-erupsi-gunung-sinabung-tgl-5-mar-2014>

Yulaelawati, E & Syihab, U, 2008, Mencerdasi Bencana, Grasindo Anggota IKAPI, Jakarta.

Yuliantini, H dan Mifbakhuddin, 2003,

‘Hubungan antara Konsumsi Energi dan

Protein dengan Status Gizi pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas I Sukoharjo’, Jurnal.

KARAKTERISTIK PENDERITA HEPATITIS B RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT TINGKAT II PUTRI HIJAU KESDAM I/BUKIT BARISAN MEDAN

TAHUN 2010-2013

Sri Rezeki1, Sori Muda2, Rasmaliah2 1

Mahasiswa Departemen Epidemiologi FKM USU

2

Dosen Departemen Epidemiologi FKM USU Jl. Universitas No.21 Kampus USU Medan, 20155

ABSTRACT

Hepatitis B is a problem of global public health.WHO,2011 said that HBV had infected more than 350 thousand people in the world and there were 600.000 people had died caused by Hepatitis B acute or cronic. To determine the characteristics of Hepatitis B patients in hospital grade II Putri Hijau Kesdam I/Bukit Barisan Medan 2010-2013, conducted a research with case series design. Population and sample were 108 patients and recorded in hospital medical records. Univariate data were analyzed descriptively while bivariate data were analyzed using Chi-square test, t-test and Anova with 95% CI. Proportion based on sosiodemographics were groups of age 20-24 years 14,8%,male 78,7%, Islam 85,2%, self employed 34,3%,married 64,8% and living in Medan 83,3%. Level of Bilirubin is not normal 78,7%, type Acute Hepatitis B 78,7%, level of SGOT is high 44,5%, level of SGPT is high 57,4%, average of treatment duration is 10,49 days and returned with outpatient 77,8%. There was no significant difference between sex and level of SGOT (p=0,416), There was no significant different between sex and level of SGPT (p=0,051). There was significant difference between type of Hepatitis B and level of Bilirubin (p=0,019). There was no significant difference between average of treatment duration and condition of returned (p=0,000). They can not be tested using by Chi-square test, age and type of Hepatitis B,age and level of SGOT,age and level of SGPT,also type of Hepatitis B and condition of outpatient. It’s hoped the hospital grade II Putri Hijau Kesdam I/ Bukit Barisan Medan to give advice for Hepatitis B patients acute and chronic to check up serologic and liver function regularly, to complete list of card statue about education, and it’s hoped the next researcher will research about one of characterictics or some risk factors are more specific. Key words : Hepatitis B, characteristics of patient, hospital grade II Putri Hijau Kesdam

I/Bukit Barisan Medan 2010-2013

Pendahuluan

Hepatitis B merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang perlu penanganan serius. Hepatitis B adalah infeksi pada organ hati yang disebabkan oleh HBV (Virus Hepatitis B). Keadaan ini mengakibatkan komplikasi hati kronis seperti sirosis dan kanker hati yang dapat menyebabkan kematian.1

HBV ditularkan melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh lain dari penderita Hepatitis B. Menurut WHO tahun 2011 HBV telah menginfeksi lebih dari 350 juta orang di dunia dan 600.000 orang meninggal setiap tahun akibat Hepatitis B akut maupun kronis.2 Di Asia Tenggara ditemukan kejadian Hepatitis B lebih dari 5,6% dari total populasi dengan 300.000 kematian per tahun dengan prevalensi termasuk pola infeksi tinggi yaitu lebih dari 8%.2

Pola infeksi HBV terbagi atas 3 (tiga) daerah endemisitas yaitu endemisitas

tinggi, sedang dan rendah. Negara

endemisitas tinggi yaitu Cina, Taiwan, Asia Tenggara dan Indonesia khususnya Papua dan Nusa Tenggara Timur dengan prevalensi HBV>8%, negara endemisitas sedang yaitu Laut Tengah, Asia Barat Daya dan sebagian wilayah di Indonesia dengan prevalensi HBV 2-8% dan negara endemisitas rendah yaitu Eropa Tengah, Austaralia dan Amerika Utara dengan prevalensi HBV<2%.3 Prevalensi Hepatitis B tertinggi di sub - Sahara Afrika dan Asia Timur.4

Menurut PPHI (Perhimpunan

Peneliti Hati Indonesia) pada Konsensus Nasional Penatalaksanaan Hepatitis B di Indonesia tahun 2012, angka prevalensi Hepatitis B di Indonesia mencapai 4,0-20,3%. Berdasarkan hal itu, Indonesia terletak di tingkat endemisitas sedang

sampai tinggi.5 Indonesia merupakan

negara kepulauan terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan berbagai tingkat higiene dan sanitasi. Hal itu menyebabkan prevalensi infeksi HBV di Indonesia sangat bervariasi antar pulau.6

Penyakit Hepatitis B bisa terjadi pada semua kelompok umur dan jenis kelamin. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 dengan pengumpulan sampel darah dan dilakukan pemeriksaan biomedis dari 30.000 rumah tangga di 294 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi HBsAg sebesar 9,7% pada pria dan 9,3% pada wanita, dengan angka tertinggi pada kelompok usia 45-49 tahun sebesar 11,9%.6

Berdasarkan Survey Nasional

Pernefri untuk prevelensi Hepatitis B pada pasien hemodialisis regular di 12 kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi infeksi HBV adalah sebanyak 4,5% dari 2.458 pasien, Sedangkan di Kota Medan diketahui 6,05% dari 314 pasien.7

Laporan Riskesdas Tahun 2013 menyebutkan bahwa prevalensi Hepatitis pada tahun 2013 adalah 1,2%, dua kali

lebih tinggi dibandingkan tahun 2007. Lima provinsi dengan prevalensi Hepatitis tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (4,3%), Papua (2,9%), Sulawesi Selatan (2,5%), Sulawesi Tengah (2,3%) dan Maluku (2,3%). Jenis hepatitis yang banyak menginfeksi penduduk Indonesia adalah Hepatitis B (21,8 %).8

Hasil penelitian Friska (2007) di RSU Dr. Pirngadi Medan periode tahun 2002-2006 terdapat 106 orang yang

menderita Hepatitis B.9 Penelitian

Elizabeth (2010) di RSUD Rantau Prapat

tahun 2006-2009 terdapat penderita

Hepatitis B rawat inap sebanyak 104 orang.10

Survey Pendahuluan yang

dilakukan di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/Bukit Barisan Medan terdapat penderita Hepatitis B tahun 2010-2013 sebanyak 108 orang. Pada tahun 2010 jumlah penderita sebanyak 28 orang, tahun 2011 jumlah penderita sebanyak 29 orang, tahun 2012 jumlah penderita sebanyak 22 orang dan pada tahun 2013 jumlah penderita sebanyak 29 orang. Data kasus menunjukkan bahwa kasus penyakit Hepatitis B tetap ada. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang karakteristik penderita Hepatitis B rawat inap di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum diketahui karakteristik penderita Hepatitis B di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik penderita Hepatitis B di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013.

Tujuan khusus penelitian ini adalah: Mengetahui distribusi proporsi penderita Hepatitis B berdasarkan sosiodemografi (umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, status perkawinan dan tempat tinggal), kadar Bilirubin, kadar SGOT, kadar

SGPT, tipe Hepatitis B, lama rawatan penderita Hepatitis B, keadaan sewaktu pulang, umur berdasarkan kadar Bilirubin

pada penderita Hepatitis B, umur

berdasarkan kadar SGOT pada penderita Hepatitis B, umur berdasarkan kadar SGPT pada penderita Hepatitis B, umur berdasarkan tipe Hepatitis B, jenis kelamin berdasarkan kadar SGOT pada penderita Hepatitis B, jenis kelamin berdasarkan kadar SGPT pada penderita Hepatitis B, kadar Bilirubin berdasarkan tipe Hepatitis B, lama rawatan berdasarkan tipe Hepatitis B, lama rawatan berdasarkan keadaan sewaktu pulang dan tipe Hepatitis B berdasarkan keadaan sewaktu pulang.

Sebagai bahan masukan bagi pihak Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/Bukit Barisan Medan dan instansi yang terkait dalam meningkatkan

pelayanan kesehatan terutama bagi

penderita Hepatitis B. Sebagai bahan masukan yang berguna bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah Hepatitis B dan tambahan referensi bagi perpustakaan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara. Sebagai sarana bagi pembaca dan penulis untuk menambah wawasan mengenai penyakit Hepatitis B.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan desain case series. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/Bukit Barisan Medan. Penelitian dimulai dari bulan Januari – Agustus 2014. Populasi adalah semua data penderita Hepatitis B yang tercatat di rekam medis Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/Bukit Barisan Medan tahun 2010-2013 yaitu sebanyak 108 orang. Sampel adalah semua data penderita Hepatitis B yang tercatat di rekam medis Sakit Tingkat II Putri Hijau Kesdam

I/Bukit Barisan Medan tahun 2010-2013

dan terdapat hasil pemeriksaan

laboratorium dengan HBsAg positif. Besar sampel sama dengan populasi (total samping) yaitu sebanyak 108 orang. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari pencatatan rekam medis penderita Hepatitis B. Data univariat dianalisis secara deskriptif dan data bivariat dianalisis dengan Chi-Square, t-test dan Anova.

Hasil dan Pembahasan

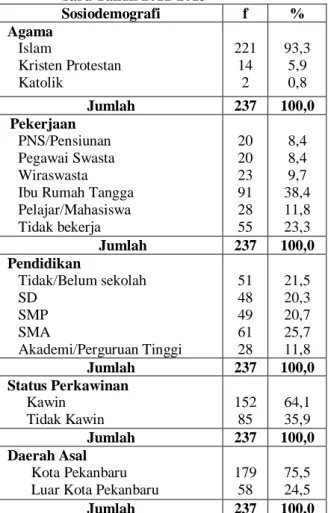

Distribusi proporsi Sosiodemografi (umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, status pernikahan dan tempat tinggal) penderita Hepatitis B rawat inap dapat dilihat pada tabel 1. dan 2. :

Tabel 1. Distribusi Proporsi Penderita Hepatitis B Rawat Inap Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Medan Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 1. dapat dilihat bahwa dari 85 penderita laki-laki, proporsi penderita Hepatitis B tertinggi pada kelompok umur 17-25 tahun sebanyak 20 orang (18,5%) dan tidak ada penderita pada kelompok umur 0-4 tahun. Sementara itu, dari 23 penderita perempuan, proporsi penderita Hepatitis B tertinggi pada

kelompok umur 17-25 tahun

sebanyak 10 orang (9,3%) dan tidak ada

Umur (tahun)

Jenis Kelamin Jumlah Laki-Laki Perempuan f % f % f % 0-4 0 0 0 0 0 0 5-11 4 3,7 1 0,9 5 4,6 12-16 5 4,6 1 0,9 6 5,5 17-25 20 18,5 10 9,3 30 27,8 26-35 18 16,7 2 1,9 20 18,5 36-45 14 13,0 4 3,7 18 16,7 46-55 14 13,0 3 2,8 17 15,8 56-65 >65 6 4 5,6 3,7 1 1 0,9 0,9 7 5 6,5 4,6 Jumlah 85 78,7 23 21,3 108 100,0

penderita pada kelompok umur 0-4 tahun (0,0%).

Tabel 3.Distribusi Proporsi Keadaan Medis Penderita Hepatitis B Rawat Inap Di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Tabel 2.Distribusi Proporsi Agama, Pekerjaan, Status Pernikahan Dan Tempat Tinggal Penderita Hepatitis B Rawat Inap Di Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 2. dapat dilihat bahwa proporsi penderita Hepatitis B rawat inap berdasarkan agama tertinggi adalah agama Islam 85,2% (92 orang) dan yang terendah adalah agama Kristen 14,8% (16 orang).

Proporsi penderita Hepatitis B rawat

inap berdasarkan pekerjaan tertinggi

adalah wiraswasta 36,1% (39 orang) dan yang terendah adalah tidak bekerja 6,5% (7 orang).

Proporsi penderita Hepatitis B rawat

inap berdasarkan status pernikahan

tertinggi adalah menikah 64,8% (70 orang) dan yang terendah adalah tidak menikah 6,5% (7 orang).

Proporsi penderita Hepatitis B rawat inap berdasarkan tempat tinggal tertinggi adalah Medan 83,3% (90 orang) dan yang terendah adalah luar Medan 16,7% (18 orang).

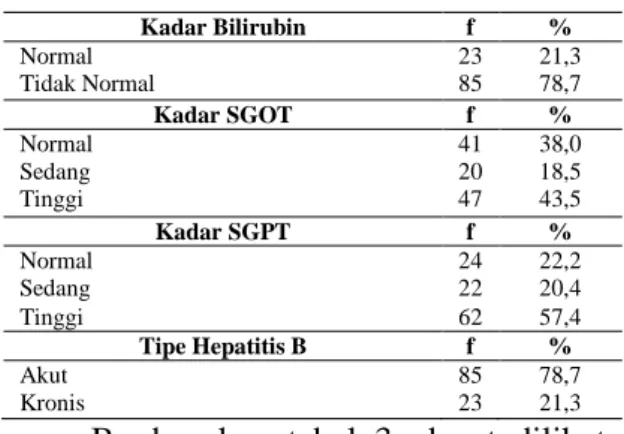

Distribusi proporsi keadaan medis penderita Hepatitis B rawat inap (kadar Bilirubin, kadar SGOT, kadar SGPT dan tipe Hepatitis B) di rumah sakit Putri Hijau Kesdam I/ Bukit Barisan Medan tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel 3.:

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa proporsi penderita Hepatitis B rawat inap berdasarkan kadar bilirubin tertinggi adalah tidak normal 78,7% (85 orang) dan yang terendah adalah normal 21,3% (23 orang).

Proporsi penderita Hepatitis B rawat inap berdasarkan kadar SGOT tertinggi adalah kadar SGOT tinggi 43,5% (47 orang) dan yang terendah adalah kadar SGOT sedang 18,5% (20 orang).

Proporsi penderita Hepatitis B rawat inap berdasarkan kadar SGPT tertinggi adalah kadar SGPT tinggi 57,4% (62 orang) dan yang terendah adalah kadar SGPT sedang 20,4% (22 orang).

Proporsi penderita Hepatitis B rawat inap berdasarkan tipe Hepaitits B tertinggi adalah akut 78,7% (85 orang) dan yang terendah adalah kronis 21,3% (23 orang).

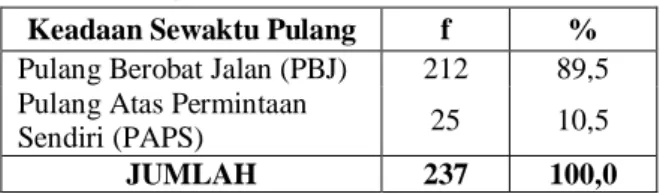

Distribusi proporsi status rawatan terdiri atas lama rawatan dan keadaan sewaktu pulang) penderita Hepatitis B rawat inap di rumah sakit Putri Hijau Kesdam I/ Bukit Barisan Medan tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel 4 dan 5: Kadar Bilirubin f % Normal 23 21,3 Tidak Normal 85 78,7 Kadar SGOT f % Normal Sedang Tinggi 41 20 47 38,0 18,5 43,5 Kadar SGPT f % Normal Sedang 24 22 22,2 20,4 Tinggi 62 57,4 Tipe Hepatitis B f % Akut Kronis 85 23 78,7 21,3 Agama f % Islam 92 85,2 Kristen 16 14,8 Pekerjaan f % TNI AD 11 10,2 IRT/Istri TNI AD PNS Wiraswasta Pelajar/Mahasiswa Tidak Bekerja 8 21 39 22 7 7,4 19,4 36,1 20,4 6,5 Status Pernikahan f % Menikah 70 64,8 Tidak menikah 35 35,2 Tempat Tinggal f % Medan 90 83,3 Luar Medan 18 16,7

Tabel 4. Distribusi Proporsi Penderita Hepatitis B Rawat Inap Berdasarkan Lama Rawatan di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 4. dapat dilihat bahwa lama rawatan rata-rata penderita Hepatitis B rawat inap adalah 10,49 hari (10 hari) dan standar deviasi 4,944. Coefficient Of Variation 24,439 (>10%) artinya lama rawatan penderita Hepatitis B rawat inap bervariasi dimana lama rawatan minimum 2 hari dan maksimum 25 hari.

Tabel 5. Distribusi Proporsi Penderita Hepatitis B Rawat Inap Berdasarkan Keaadan Sewaktu Pulang di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 5. dapat dilihat bahwa proporsi penderita Hepatitis B rawat inap berdasarkan keadaan sewaktu pulang tertinggi adalah pulang berobat jalan 77,8% (84 orang) dan yang terendah adalah meninggal 6,5% (7 orang).

Analisis Bivariat

Umur Berdasarkan Tipe Hepatitis B

Tabel 6. Distribusi Proporsi Umur Penderita Hepatitis B Berdasarkan Tipe Hepatitis B di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kesdam I/Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 6. dapat dilihat bahwa proporsi tertinggi dari 85 penderita

Hepatitis B tipe akut adalah pada kelompok umur 12-45 tahun 68,2% (58 orang) dan proporsi tertinggi dari 23 penderita Hepatitis B tipe kronis adalah pada kelompok umur 12-45 tahun 69,6% (16 orang).

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa tidak dapat menggunakan uji Chi-Square dikarenakan terdapat 2 sel (33,3%) memiliki nilai expected<5.

Umur Berdasarkan Kadar SGOT

Tabel 7. Distribusi Proporsi Umur Penderita Hepatitis B Rawat Inap Berdasarkan Kadar SGOT Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 7. dapat dilihat bahwa proporsi tertinggi dari 41 penderita Hepatitis B dengan kadar SGOT normal adalah pada kelompok umur 12-45 tahun 73,2% (30 orang), proporsi tertinggi dari 20 penderita Hepatitis B dengan kadar SGOT sedang adalah pada kelompok umur 12-45 tahun 70,0% (14 orang) dan proporsi tertinggi dari 47 penderita Hepatitis B dengan kadar SGOT tinggi adalah pada kelompok umur 12-45 tahun 63,8% (30 orang).

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa tidak dapat menggunakan uji Chi-Square dikarenakan terdapat 3 sel (33,3%) memiliki nilai expected<5.

Umur Berdasarkan Kadar SGPT

Tabel 8. Distribusi Proporsi Umur Penderita Hepatitis B Rawat Inap Berdasarkan Kadar SGPT di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013 Kadar SGPT Umur (tahun) Jumlah 0-11 12-45 >45 f % f % f % f % Normal Sedang Tinggi 0 2 3 0 9,1 4,8 17 14 43 70,8 63,6 69,4 7 6 16 29,2 27,3 25,8 24 22 62 100,0 100,0 100,0 Lama Rawatan Mean Standar Deviasi Coef of Variation Minimum Maximum 10,49 4,944 24,439 2 25

Keadaan Sewaktu Pulang f %

PBJ PAPS Meninggal 84 17 7 77,8 15,7 6,5 Jumlah 108 100,0 Tipe Hepatitis B Umur (tahun) Jumlah 0-11 12-45 >45 f % f % f % f % Akut Kronis 5 0 5,9 0 58 16 68,2 69,6 22 7 25,9 20,4 85 23 100,0 100,0 Kadar SGOT Umur (tahun) Jumlah 0-11 12-45 >45 f % f % f % f % Normal Sedang Tinggi 1 1 3 2,4 5,0 6,4 30 14 30 73,2 70,0 63,8 10 5 14 24,4 25,0 29,8 41 20 47 100,0 100,0 100,0

Berdasarkan tabel 8. dapat dilihat bahwa proporsi tertinggi dari 24 penderita Hepatitis B dengan kadar SGPT normal adalah pada kelompok umur 12-45 tahun 70,8% (17 orang), proporsi tertinggi dari 22 penderita Hepatitis B dengan kadar SGPT sedang adalah pada kelompok umur 12-45 tahun 63,6% (14 orang) dan proporsi tertinggi dari 62 penderita Hepatitis B dengan kadar SGPT tinggi adalah pada kelompok umur 12-45 tahun 69,4% (43 orang).

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa tidak dapat menggunakan uji Chi-Square dikarenakan terdapat 3 sel (33,3%) memiliki nilai expected<5.

Umur Berdasarkan Kadar Bilirubin

Tabel 9. Distribusi Proporsi Umur Penderita Hepatitis B Rawat Inap Berdasarkan Kadar Bilirubin di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 9. dapat dilihat bahwa proporsi tertinggi dari 23 penderita Hepatitis B dengan kadar Bilirubin normal adalah pada kelompok umur 12-45 tahun tahun 73,9% (17 orang), proporsi tertinggi dari 85 penderita Hepatitis B dengan kadar Bilirubin tidak normal adalah pada kelompok umur 12-45 tahun 67,1% (57 orang).

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa tidak dapat menggunakan uji Chi-Square dikarenakan terdapat 2 sel (33,3%) memiliki nilai expected<5.

Jenis Kelamin Berdasarkan Kadar SGOT

Tabel 10. Distribusi Proporsi Jenis Kelamin Penderita Hepatitis B Rawat Inap Berdasarkan Kadar SGOT di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Berdasarkan table 10. dapat dilihat bahwa proporsi tertinggi dari 41 penderita Hepatitis B dengan kadar SGOT normal adalah pada laki-laki 85,4% (35 orang), proporsi tertinggi dari 20 penderita Hepatitis B dengan kadar SGOT sedang adalah pada laki-laki 75,0% (15 orang) dan proporsi tertinggi dari 47 penderita Hepatitis B dengan kadar SGOT tinggi adalah pada laki-laki 74,5% (35 orang).

Hasil analisis statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilai (p=0,416),

p>0,05artinya tidak ada perbedaan

proporsi yang bermakna antara jenis kelamin dengan kadar SGOT.

Jenis Kelamin Berdasarkan Kadar SGPT

Tabel 11. Distribusi Proporsi Jenis Kelamin Penderita Hepatitis B Rawat Inap Berdasarkan Kadar SGPT di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 11.dapat dilihat bahwa proporsi tertinggi dari 24 penderita Hepatitis B dengan kadar SGPT normal adalah pada laki-laki 95,8% (23 orang), proporsi tertinggi dari 22 penderita Hepatitis B dengan kadar SGPT sedang adalah pada laki-laki 68,2% (15 orang) dan proporsi tertinggi dari 62 penderita Hepatitis B dengan kadar SGPT tinggi adalah pada laki-laki 75,8% (47 orang).

Hasil analisis statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilai (p=0,051), p>0,05 artinya tidak ada perbedaan proporsi yang bermakna antara jenis kelamin dengan kadar SGPT.

Kadar Bilirubin Umur (tahun) Jumlah 0-11 12-45 >45 f % f % f % f % Normal Tidak normal 1 4 4,3 4,7 17 57 73,9 67,1 5 24 21,7 28,2 23 85 100,0 100,0 Kadar SGOT Jenis Kelamin Jumlah Laki-Laki Perempuan f % f % f % Normal Sedang Tinggi 35 15 35 85,4 75,0 74,5 6 5 12 14,6 25,0 25,5 41 20 47 100,0 100,0 100,0 Kadar SGPT Jenis Kelamin Jumlah Laki-Laki Perempuan f % f % f % Normal Sedang Tinggi 23 15 47 95,8 68,2 75,8 1 7 15 4,2 31,8 24,2 24 22 62 100,0 100,0 100,0

Kadar Bilirubin Berdasarkan Tipe Hepatitis B

Tabel 12. Distribusi Proporsi Kadar Bilirubin Berdasarkan Tipe Hepatitis B Penderita Hepatitis B Rawat Inap di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 12. dapat dilihat bahwa proporsi tertinggi dari 85 penderita Hepatitis B tipe akut adalah dengan kadar Bilirubin tidak normal 83,5% (71 orang), proporsi tertinggi dari 23 penderita Hepatitis B tipe kronis adalah dengan kadar Bilirubin tidak normal 60,9% (14 orang).

Hasil analisis statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilai (p=0,019), p<0,05 artinya ada perbedaan proporsi yang bermakna antara tipe Hepatitis B dengan kadar Bilirubin.

Lama Rawatan Berdasarkan Tipe Hepatitis B

Tabel 13. Distribusi Proporsi Lama rawatan Penderita Hepatitis B Rawat Inap Berdasarkan Tipe Hepatitis B di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Tipe Hepatitis B Lama Rawatan Rata-Rata (Hari) n Mean SD Akut Kronis 85 23 10,29 11,22 4,842 5,351 Berdasarkan tabel 13. dapat dilihat bahwa lama rawatan rata-rata pada 85 penderita Hepatitis B tipe akut adalah 10,29 hari (10 hari) dengan standar deviasi 4,842 dan lama rawatan rata-rata pada 23 penderita HepatitisB tipe kronis adalah 11,22 hari (11 hari) dengan standar deviasi 5,351.

Pada uji Tests of Normality,data

tersebut berdistribusi tidak normal.

Berdasarkan hasil uji statistik Mann-Whitney diperoleh (p=0,555), p>0,05

artinya tidak ada perbedaan yang

bermakna antara lama rawatan rata-rata dengan tipe Hepatitis B.

Lama Rawatan Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang

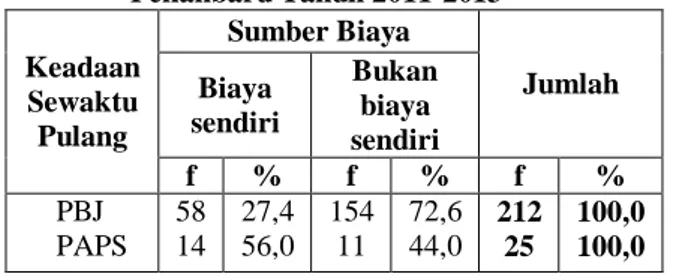

Tabel 14. Distribusi Proporsi Lama rawatan Penderita Hepatitis B Rawat Inap Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Keadaan Sewaktu Pulang

Lama Rawatan Rata-Rata (Hari) n Mean SD PBJ PAPS Meninggal 84 17 7 11,18 9,53 4,57 4,862 4,584 1,618 Jumlah 108 10,49 4,944

Pada uji Tests of Normality, lama rawatan rata-rata berdasarkan keadaan sewaktu pulang dimana PBJ mempunyai nilai p=0,000, PAPS mempunyai nilai p=0,076 dan meninggal mempunyai nilai p=0,200. Nilai salah satu variabel p<0,05 , artinya data tersebut berdistribusi tidak normal. Berdasarkan hasil uji statistik Kruskal-Wallis diperoleh (p=0,001), p<0,05 artinya ada perbedaan yang bermakna antara lama rawatan rata-rata dengan keadaan sewaktu pulang. Penderita Hepatitis B pulang berobat jalan secara bermakna memiliki lama rawatan yang lebih lama dibandingkan pulang atas permintaan sendiri dan meninggal.

Tipe Hepatitis B Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang

Tabel 15. Distribusi Proporsi Tipe Hepatitis B Rawat Inap Berdasarkan Keadaan Sewaktu Pulang di Rumah Sakit Putri Hijau Medan Kesdam I/ Bukit Barisan Medan Tahun 2010-2013

Berdasarkan tabel 15. dapat dilihat

bahwa proporsi tertinggi dari 84 penderita Hepatitis B dalam keadaan pulang berobat jalan adalah bertipe akut 82,1% (69 orang), proporsi tertinggi dari 17 penderita Hepatitis B dalam keadaan pulang atas permintaan sendiri adalah bertipe akut 82,4% (14 orang) dan proporsi tertinggi dari 7 penderita Hepatitis B dalam keadaan sewaktu pulang meninggal adalah bertipe kronis 71,4% (5 orang).

Tipe Hepatitis B Kadar Bilirubin Jumlah Normal Tidak Normal f % f % f % Akut 14 16,5 71 83,5 85 100,0 Kronis 9 39,1 14 60,9 23 100,0 Keadaan Sewaktu Pulang Tipe Hepatitis B Jumlah Akut Kronis f % f % f % PBJ PAPS Meninggal 69 14 2 82,1 82,4 28,6 15 3 5 17,9 17,6 71,4 84 17 7 100,0 100,0 100,0

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa tidak dapat menggunakan uji Chi-Square dikarenakan terdapat 2 sel (33,3%) memiliki nilai expected<5.

Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan

a. Proporsi penderita Hepatitis B rawat tertinggi pada kelompok umur 17-25 tahun 27,8%, laki-laki 78,7%, agama Islam 85,2%, pekerjaan wiraswasta 34,3%, status menikah 64,8%, dan tinggal di Medan yaitu 83,3%.

b. Proporsi kadar Bilirubin penderita Hepatitis B rawat inap tertinggi adalah tidak normal yaitu 78,7%. c. Proporsi kadar SGOT penderita

Hepatitis B rawat inap tertinggi adalah kadar SGOT tinggi yaitu 44,5%.

d. Proporsi kadar SGPT penderita Hepatitis B rawat inap tertinggi adalah kadar SGPT tinggi yaitu 57,4%.

e. Proporsi tipe Hepatitis B pada penderita Hepatitis B rawat inap tertinggi adalah akut yaitu 78,7%. f. Lama rawatan rata-rata penderita

Hepatitis B rawat inap adalah 10,49 hari.

g. Proporsi keadaan sewaktu pulang penderita Hepatitis B tertinggi adalah pulang berobat jalan 77,8%.

h. Ada perbedaan proporsi yang

bermakna antara tipe Hepatitis B dengan kadar Bilirubin (p=0,019). i. Ada perbedaan yang bermakna

antara lama rawatan rata-rata dengan keadaan sewaktu pulang (p=0,001).

j. Tidak dapat menggunakan uji Chi-Square antara umur dengan tipe Hepatitis B sebab terdapat 2 sel (33,3%) memiliki nilai expected<5. k. Tidak dapat menggunakan uji

Chi-Square antara umur dengan kadar SGOT sebab terdapat 3 sel (33,3%) memiliki nilai expected<5.

l. Tidak dapat menggunakan uji Chi-Square antara umur dengan kadar SGPT sebab terdapat 3 sel (33,3%) memiliki nilai expected<5.

m. Tidak dapat menggunakan uji

Chi-Square antara umur dengan kadar Bilirubin terdapat 2 sel (33,3%) memiliki nilai expected<5. n. Tidak ada perbedaan proporsi yang

bermakna antara jenis kelamin dengan kadar SGOT (p=0,416). o. Tidak ada perbedaan proporsi yang

bermakna antara jenis kelamin dengan kadar SGPT (p=0,051).

p. Tidak ada perbedaan yang

bermakna antara lama rawatan rata-rata dengan tipe Hepatitis B (p=0,555).

q. Tidak dapat menggunakan uji Chi-Square antara tipe Hepatitis B dengan keadaan sewaktu pulang dikarenakan terdapat 2 sel (33,3%) memiliki nilai expected<5.

2. Saran

a. Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/ Bukit Barisan Medan memberikan anjuran kepada penderita Hepatitis B akut

melakukan pemeriksaan serologis

maupun fungsi hati berkala meskipun pulang berobat jalan dan dalam masa

penyembuhan untuk memantau

progresivitas penyakit dalam mencegah terjadinya kronisitas Hepatitis B. b. Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit

Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/ Bukit Barisan Medan memberikan anjuran kepada penderita Hepatitis B kronik melakukan pemeriksaan berkala untuk mengetahui perjalanan penyakit dan deteksi dini komplikasi.

c.Diharapkan kepada orang-orang berisiko

tinggi yang belum mendapatkan

sebelumnya khususnya pada kelompok

umur produktif untuk divaksinasi

Hepatitis B serta menghindari untuk melakukan gaya hidup maupun perilaku seksual berisiko tertularnya virus Hepatitis B.

d.Diharapkan bagi keluarga penderita

Hepatitis B untuk melakukan

pemeriksaan darah untuk mengetahui lebih dini demi mencegah tertularnya virus Hepatitis B.

e. Diharapkan pemerintah dan pihak terkait lebih proaktif mempromosikan dan

memberikan pengetahuan tentang

Hepatitis B kepada masyarakat serta memberikan subsidi obat Hepatitis B bagi penderita.

f. Diharapkan kepada pihak rumah sakit Tingkat II Putri Hijau Kesdam I/Bukit

Barisan Medan lebih melengkapi

pencatatan seperti pendidikan pasien. g. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya

untuk meneliti tentang karakteristik salah satu atau beberapa faktor risiko Hepatitis B secara lebih spesifik.

Daftar Pustaka

1. Andri S,Budiman S, Ali S, Imelda L, Anggilia S.,2010. Pendekatan

Terkini Hepatitis B dan C.

Penerbit Sagung Seto, Jakarta. 2. WHO., 2011. Viral Hepatitis in the

WHO South-East Asia Region.

http:// www.who.intz, diunduh tanggal 29 April 2014.

3. http://www.who.int/csr/disease/hep atitis/whocdscsrlyo20022/en/index 1.html diunduh tanggal 29 April 2014.

4. Sherlock S., 1995. Penyakit Hati

dan Sistem Saluran Empedu.

Penerbit Widya Medika, Jakarta. 5. Persatuan Peneliti Hati Indonesia.

“Artikel Umum: Hepatitis

B”.2012. PPHI, Konsensus Nasional Penatalaksanaan Hepatitis B di Indonesia, PPHI,

Jakarta. www.PPHI-online.org

diakses tanggal 7 Februari 2014.

6. Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan

Departemen Kesehatan, Republik Indonesia Tahun 2008. Laporan

Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007.www.litbang.depkes.go.id.

Diakses tanggal 7 Februari 2014.

7. Timmreck.,2005.” Suatu

Pengantar Epidemiologi. Penerbit

Buku Kedokteran, Jakarta.

8. Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013. Laporan Riset Kesehatan

Dasar Tahun 2013.

www.litbang.depkes.go.id. Diakses tanggal 7 Februari 2014.

9. Rumondang, F., 2007,

Karakteristik Penderita Hepatitis B yang di Rawat Inap di RSU Dr. Pirngadi Medan Tahun 2002-2006. Skripsi Mahasiswa FKM USU.

10. Elizabeth L.,2010, Karakteristik

Penderita Hepatitis B Rawat Inap di RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2006-2009. Skripsi Mahasiswa FKM USU.

1

GAMBARAN POLA ASUH DAN STATUS GIZI BALITA PADA KELUARGA PEROKOK DI KECAMATAN BERASTAGI TAHUN 2014

(DESCRIPTION OF PARENTING AND NUTRITIONAL STATUS OF BABY UNDER FIVE YEARS OLD IN SMOKER FAMILIES IN BERASTAGI DISTRICT IN 2014)

Dwinta Julian Sasmi1, Etti Sudaryati2, Fitri Ardiani3

1

Alumni Mahasiswa Gizi Kesehatan Masyarakat, FKM USU

2,3

Staf Pengajar Gizi Kesehatan Masyarakat, FKM USU ABSTRACT

Parenting parents has significant impact on the life of children in the future. One of the growth inhibitory effect of parenting which is not oriented to the development of childern. It usually occurs in under five years old.

The objective of the study was to describe the parenting and nutritional status of five under years old in smokers families in Berastagi District in 2014. This research was a descriptive cross-sectional design. Data was collected by inter views and questionnaires to 100 respondents with five under year old in the region of sub-district healath centers Berastagi in March-June 2014.

The results showed that the majority of mother who have five under year old in smoker fami-lies were with good parenting category, which consisted of 64% feeding practices, hygiene practic-es and environmental sanitation 64%, and the care of children and familipractic-es in sicknpractic-ess 67%. The results of measurements of weight/height according to the WHO 2005 standards were in the cate-gory off at 1%, 3% risk of fat, 73% normal, 17% lean, and very skinny 6%. The results of measure-ments of nutritional knowledge a were in either category that was equal to71%, and the knowledge of smoking were in the good category at 68%.

Counseling is required on food, nutrition and health to mothers who have five under years old in smoker families so that knowledge, parenting and a good level of consumption can be further improved and will ultimately improve the nutritional status of children.

Key words : parenting, nutritional status, five under years old, smoker families PENDAHULUAN

Pola asuh anak berupa sikap dan pri-laku ibu atau pengasuh lain dalam hal kedeka-tannya dengan anak, memberikan makan, me-rawat, kebersihan, memberikan kasih sayang dan sebagainya. Kesemuanya berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan (fi-sik dan mental), tentang status gizi, pendidi-kan umum, penghasilan, pengetahuan, dan keterampilan tentang pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga atau masyarakat, dan sebagainya dari si ibu dan pengasuh anak (Sunarti, 2000).

Pengaruh pola asuh orang tua mem-punyai dampak besar pada kehidupan anak di kemudian hari. Salah satu penghambat poten-si anak adalah pengaruh pola asuh yang tidak berorientasi pada perkembangan anak. Bi-asanya terjadi ketika anak di bawah lima ta-hun (Anonim, 2010). Kurangnya pengetahuan

ibu tentang pemberian makanan terjadi karena banyak tradisi dan kebiasaan seperti penghen-tian penyusuan lebih awal dari 2 tahun, anak kecil hanya memerlukan makanan sedikit dan pantangan terhadap makanan, ini merupakan faktor penyebab masalah gizi di masyarakat (Depkes RI, 2002).

Kebiasaan merokok merupakan satu perbuatan yang buruk, bukan saja kepada diri sendiri, melainkan kepada orang di sekitar-nya. Diperkirakan hampir satu pertiga pendu-duk laki-laki di dunia mempunyai kebiasaan merokok di dalam kehidupan sehari-hari. Se-lain mengancam kesehatan manusia, perokok atau orang-orang di sekitarnya, asap rokok juga dapat menyebabkan masalah polusi uda-ra (WHO 2006).

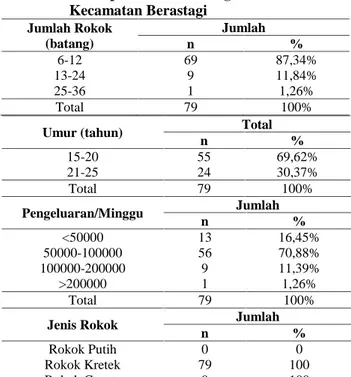

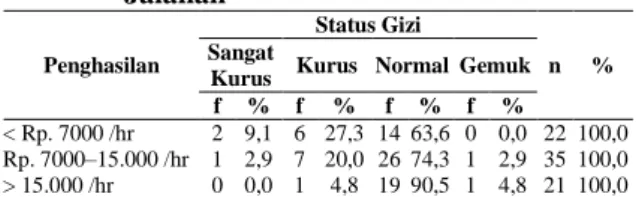

Prevalensi merokok di Indonesia se-makin meningkat, sebanyak 65 juta perokok atau 28% dari total populasi di Indonesia