SEBARAN PENYAKIT HAWAR DAUN BAKTERI (Xanthomonas oryzae pv.

oryzae) PADA TANAMAN PADI (Oryza sativa L.) DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2022

SKRIPSI OLEH:

FARIDA NAZLI 170301032

AGROTEKNOLOGI-HPT

oryzae) PADA TANAMAN PADI (Oryza sativa L.) DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2022

SKRIPSI OLEH:

FARIDA NAZLI 170301032

AGROTEKNOLOGI-HPT

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana di Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian,

Universitas Sumatera Utara, Medan

i

Farida Nazli. 2021. “Sebaran Penyakit Hawar Daun Bakteri (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) Pada Tanaman Padi (Oryza sativa L.) Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Di bawah bimbingan Irda Safni dan Hasanuddin.

Penyakit hawar daun bakteri (HDB) merupakan salah satu faktor pembatas dalam peningkatan produksi padi. Penyakit HDB disebabkan oleh Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), yang dapat menurunkan hasil padi 30–40%

dan menurunkan mutu beras yang dihasilkan. Penyakit ini menginfeksi pada fase vegetatif hingga fase generatif. Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi yang dilakukan dengan metode survei yaitu menghitung kejadian dan keparahan penyakit pada tanaman padi di tiga desa dan sembilan lokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa adanya intensitas serangan HDB dengan persentase kajadian dan keparahan penyakit yang berbeda-beda. Kejadian penyakit tertinggi pada fase vegetatif terdapat di Desa Kolam lokasi 1 sebesar 98,61%, fase generatif terdapat di Desa Kolam lokasi 1 sebesar 100% dan fase pematangan sebesar 100% yang terdapat di seluruh lokasi, dan persentase keparahan penyakit tertinggi pada fase vegetatif terdapat di Desa Kolam lokasi 2 sebesar 14,49%, fase generatif terdapat di Desa Kolam lokasi 3 sebesar 19,68%, fase pematangan terdapat di Desa Kolam lokasi 3 sebesar 23,34%.

Kata kunci : Hawar daun bakteri, kresek, padi, survei penyakit, Xanthomonas oryzae pv. oryzae

ABSTRACT

ii

Farida Nazli. 2021. “The Spread of Bacterial Leaf Blight (Xanthomonas oryzae pv.

oryzae) on rice plants (Oryza sativa L.) in Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency”. Supervised by Irda Safni and Hasanuddin.

Bacterial leaf blight (BLB) is one of the limiting factors in increasing rice production. BLB disease is caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), which can reduce rice yields by 30–40% and reduce the quality of rice produced. This disease infects in the vegetative phase to the generative phase. This research is an exploratory research conducted using a survey method, namely calculating the incidence and severity of disease in rice plants in three villages and nine locations in Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, North Sumatra. Based on the research conducted, it is known that the intensity of BLB attacks with different percentages of incidence and severity of disease. The highest disease incidence in the vegetative phase was in the Desa Kolam location 1 at 98.61%, the generative phase was found in the Desa Kolam location 1 at 100% and the maturation phase was 100% in all locations, and the maturation phase was in the Desa Kolam location 3 at 29.47%, and the percentage of disease severity the highest in the vegetative phase was found in the Desa Kolam location 2 by 14.49%, the generative phase was found in the Desa Kolam location 3 of 19.68%, the maturation phase was found in the Desa Kolam location 3 of 23.34%.

Key words : Bacterial leaf blight, crackle, rice, disease survey, Xanthomonas oryzae pv. oryzae

iii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 27 Juli 1999, anak kedua dari tiga bersaudara dari Ayahanda H. Zulfikar, SE dan Ibunda Hj. Rabiah Z. Hrp, SH. MH.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK/RA Al-Amin pada tahun 2004- 2005. Pada tahun 2005-2011 di SD Taman Harapan. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam Al-Ulum Terpadu 2011-2014. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Medan pada tahun 2014-2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara melalui jalur SNMPTN tahun 2017.

Selama kuliah penulis pernah menjadi Asisten Laboratorium Mikrobiologi pada tahun 2019-2020, Asisten Laboratorium Pestisida dan Teknik Aplikasi 2019- 2020 dan Asisten Dasar Perlindungan Tanaman Sub Penyakit pada tahun 2020- 2021. Selain itu penulis juga aktif sebagai Ketua PSDM (Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) di organisasi kemahasiswaan yaitu UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) KLINTAN (2018-2019) dan sebagai Badan Pengawas UKM KLINTAN (2019-2020). Penulis juga merupakan penerima beasiswa PPA 2019- 2020.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan UPT. Pengembangan Benih Hortikultura mulai 11 Juli 2020 sampai 15 Agustus 2020. Dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Sumatera Utara di Desa Pematang Kuala, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2021.

iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skipsi ini.

Skripsi ini berjudul “Sebaran Penyakit Hawar Daun Bakteri (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) Pada Tanaman Padi (Oryza sativa L.) Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda H. Zulfikar, SE dan Ibunda Hj. Rabiah Z. Hrp, SH. MH. yang selalu memberikan dukungan moral, materil dan do’a yang tiada terputus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak yang berjasa disekitar penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Komisi Pembimbing Ibu Irda Safni, S.P., MCP, Ph.D sebagai ketua dan Bapak Dr. Ir. Hasanuddin, M.S. sebagai anggota yang telah membimbing dan memberikan kritik, saran dan berbagai masukan berharga kepada penulis mulai dari penetapan judul hingga penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Ir. Lahmuddin Lubis, M.P. dan Ibu Dr. Lisnawita, S.P., M.Si. yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai moderator dalam seminar proposal dan seminar hasil penulis, dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

v

3. Ibu Ir. Bintang, M.P. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.

4. Seluruh Dosen Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.

5. Teman-teman seperjuangan Shania Ikhwani, Rahmayani Siregar, Nahrisa Rahmadhani, Sandi Kurniawan, Egy Andreansyah, Rizky Zofiary, Ali Farhan dan Sulian Purnama Sari, S. Agr yang telah bersedia meluangkan waktu, pemikiran, dan tenaga selama masa perkuliahan dan menjadi tempat berkeluh kesah, serta memberi saran bagi penulis dan membantu selama masa penelitian

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang berguna bagi semua orang.

Medan, Desember 2021

Penulis

vi DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... x

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 2

Hipotesis Penelitian ... 2

Kegunaan Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA Penyakit Hawar Daun Bakteri... 4

Bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae... 5

Gejala Serangan Penyakit ... 7

Kejadian dan Keparahan Penyakit ... 9

BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu Penelitian... 12

Bahan dan Alat ... 12

Metode Penelitian ... 12

Pelaksanaan Penelitian ... 12

Penentuan Lokasi Penelitian ... 12

Pengambilan Sampel ... 13

Wawancara Langsung... 14

Peubah Amatan ... 14

Gejala Penyakit Hawar Daun Bakteri di Lapangan ... 14

Kejadian Penyakit ... 14

Keparahan Penyakit ... 15

Prevalensi Penyakit ... 16

HASIL DAN PEMBAHASAN Gejala Penyakit Hawar Daun Bakteri di Lapangan ... 17

Kejadian Penyakit ... 19

Keparahan Penyakit ... 22

Prevalensi Penyakit ... 25 KESIMPULAN DAN SARAN

vi i

Kesimpulan ... 27

Saran ... 27

DAFTAR PUSTAKA ... 28

LAMPIRAN Lampiran 1 ... 31

Lampiran 2 ... 40

Lampiran 3 ... 43

Lampiran 4 ... 44

DAFTAR TABEL

viii

NO. Keterangan Halaman

1. Lokasi survei yang digunakan dalam penelitian di

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang 13 2. Persentase kejadian penyakit hawar daun bakteri yang

disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae. 20 3. Persentase keparahan penyakit hawar daun bakteri yang

disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae. 23 4. Prevalensi penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan

oleh bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae. 25

ix

NO. Keterangan Halaman

1. Bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae 6

a. Bakteri dibawah mikroskop elektron 6

b. Bakteri Xoo dilakukan pembesaran 6

c. Bentuk bakteri Xoo 6

2. Gejala hawar daun bakteri pada tanaman padi 8

a. Gejala layu pembibitan 8

b. Hawar daun 8

3. Becak abu-abu kekuningan pada tepi daun tanaman padi 9 4. Kesamaan gejala penyakit Hawar Daun Bakteri di

lapangan dengan IRRI (2014) 19

a. Fase vegetatif 19

b. Fase generatif 19

c. Fase pematangan 19

DAFTAR LAMPIRAN

x

NO. Katerangan Halaman

1. Kegiatan penelitian 31

2. Deskripsi tanaman padi 40

3. Data curah hujan, suhu dan kelembaban 43

4. Data wawancara petani 44

Latar belakang

Upaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap produksi padi di Indonesia harus mencapai beberapa peningkatan dari berbagai segi seperti ekonomi, mutu dan produktivitas, yang dapat dicapai dengan penerapan teknologi yang ada dan telah dikembangkan seperti penentuan lahan tanam, pemilihan benih, teknik penanaman, pemeliharaan yang salah satu didalamnya terdapat penanganan hama dan penyakit secara terpadu yang menjadi faktor kritis (Nurlailah dan Syamsiah, 2018).

Tanaman Oryza sativa L. atau dikenal dengan nama padi di Indonesia merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian kuno ini berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang (Cina) sudah dimulai pada 3.000 tahun SM. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh, India sekitar 100-800 SM. Selain Cina dan India, beberapa wilayah asal padi adalah, Bangladesh Utara, Burma, Thailand, Laos, dan Vietnam (Putri, 2012).

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu wilayah penghasil padi di Sumatera Utara. Luas tanaman padi sawah di Kabupaten Deli Serdang adalah 72.726 (Ha), dengan luas panen 75.606 (Ha) dan perkiraan produksi 423.394 (Ton). Sementara itu luas padi ladang 430 (Ha), dengan luas panen 499 (Ha) dan perkiraan produksi 1.546 (Ton) (BPS Deli Serdang, 2018).

Penyakit hawar daun bakteri (HDB) merupakan salah satu faktor pembatas dalam peningkatan produksi padi. Penyakit HDB disebabkan oleh

2

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), yang dapat menurunkan hasil padi 30–

40% dan menurunkan mutu beras yang dihasilkan. Penyakit ini menginfeksi pada fase vegetatif hingga fase generatif (Herlina dan Silitonga, 2011).

Salah satu upaya pengendalian penyakit HDB dengan penggunaan varietas tahan.

Varietas tahan lebih aman digunakan karena tidak mencemari lingkungan dibandingkan dengan penggunaan pestisida yang meninggalkan residu. Varietas yang tahan dapat diperoleh melalui perakitan varietas dengan menggabungkan gen ketahanan pada tetua yang telah beradaptasi dan berdaya hasil tinggi (Hadianto et al., 2015).

Penyakit terjadi pada musim hujan atau musim kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang selalu tergenang, dan dipupuk N tinggi (> 250 kg urea/ha), (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2013). Bakteri Xoo mampu membentuk strain baru dengan cepat di lapang, sejalan dengan perkembangan penggunaan varietas padi (Herawati, 2016). Safrizal et al. (2020) telah melaporkan sebaran penyakit HDB di beberapa lokasi di Sumatera Utara, termasuk di kabupaten Deli Serdang. Peneliti ingin melanjutkan pengamatan sebaran penyakit HDB di kecamatan Percut Sei Tuan di kabupaten Deli Serdang, yang belum ada informasinya.

Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa banyaknya sebaran penyakit HDB yang disebabkan oleh patogen X oryzae pv. oryzae (Xoo) di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Hipotesis Penelitian

Diduga telah menyebarnya penyakit HDB pada tanaman padi di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dan bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

TINJAUAN PUSTAKA Penyakit Hawar Daun Bakteri

Salah satu penyakit utama pada tanaman padi adalah Hawar Daun Bakteri (HDB). Serangan HDB menyebabkan kerugian hasil panen pada musim hujan sebesar 21-29% dan pada musim kemarau 18-28%. Pada tahun 2010 luas penularan penyakit HDB di Indonesia mencapai lebih dari 110. 248 ha, 12 ha diantaranya menyebabkan puso (Nurlailah dan Syamsiah, 2018).

Sejak tahun 1980an, penyakit HDB dilaporkan sebagai salah satu penyakit utama padi di negara penghasil padi, termasuk di Indonesia (Suparyono et al. 2004). Hampir seluruh daerah di Indonesia dilaporkan telah tersebar penyakit HDB. Daerah endemik HDB adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan endemik strain yang berbeda-beda (Kurniawan, 2012).

Tahun 2010 penyakit HDB termasuk peringkat pertama penyakit utama padi di Indonesia. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan penyakit kresek padi adalah menanam varietas peka, jarak tanam padi yang terlalu rapat, hujan yang tinggi, penggunaan pupuk N yang berlebihan, kelembaban di atas 90%, jumlah anakan terlalu banyak dan suhu di sawah antara 28-320C (Sodiq dan Tri, 2017).

HDB tergolong penyakit penting di banyak negara penghasil padi. Hal ini disebabkan karena HDB dapat mengurangi hasil panen dengan tingkat yang bervariasi, tergantung pada stadium pertumbuhan tanaman yang terinfeksi, tingkat kerentanan kultivar padi, dan kondisi lingkungan. Kerugian yang ditimbulkan oleh HDB di wilayah tropis lebih tinggi dibandingkan di wilayah subtropik. Karakter iklim tropis juga menyebabkan banyaknya strain patogen yang ditemukan di wilayah tropis (Wahyudi et al., 2011).

Bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Bakteri ini merupakan penyebab penyakit HDB yang mempunyai sebaran yang luas di daerah tropis dan sub-tropis. Penyakit ini pada awalnya diduga disebabkan oleh tanah asam. Xoo sebelumnya diberi nama sebagai Pseudomonas oryzae. Pada tahun 1978 penamaan Xoo diganti menjadi Xanthomonas campestris pv. oryzae, kemudian Xoo diberi nama X. oryzicola, lalu diganti menjadi X. translucens f.sp. oryzae. Pada tahun 1990 taksonomi patogen ini direvisi menjadi X. oryzae pv. oryzae (Xoo) (Nino-Liu et al., 2006).

Bakteri Xoo bersifat Gram negatif, berbentuk batang pendek dengan ukuran 0,45 - 0,75 x 0,65-2,1 μ, dengan satu flagella polar di salah satu ujungnya dengan ukuran 0,03-8,75 μ (Gambar 1a, 1b, 1c). Patogen Xoo memiliki ciri koloni kuning pada media Potato Sukrose Agar (PSA), reaksi gram negatif, katalase positif, oksidasi negatif, pertumbuhan pada 0,1% TZC negatif, hidrolisis pati negatif, dan ketahanan terhadap 0,001% Cu(NO3)2 positif (Djatmiko et al., 2011). Patogen ini mempunyai tingkat virulensi yang bervariasi berdasarkan kemampuannya menginfeksi varietas padi yang mempunyai gen dengan resistensi yang berbeda dan interaksi antara gen virulen patogen dan gen tahan tanaman (Jha et al. 2007). Sifat virulensi patogen sangat mudah berubah, bergantung pada kondisi lingkungannya.

Di rumah kaca, reaksinya lebih spesifik terhadap patotipe yang diinokulasikan, sedangkan pada suatu lokasi di lapangan dijumpai lebih dari satu patotipe Xoo dan populasinya beragam (Ochiai et al. 2005, Nayak et al. 2008). Penelitian di Jepang menunjukkan bahwa beberapa kumpulan gen Xoo telah diketahui dan diurutkan yang memberikan harapan dapat menjelaskan proses mekanisme sifat virulensi

6

patogen (Ochiai et al. 2005). Di Indonesia telah teridentifikasi 11 patotipe bakteri Xoo dengan menggunakan sistem Kozaka (Sudir et al., 2012).

Gambar 1. (a) bakteri di bawah mikroskop elektron, (b) sel bakteri Xoo pada pembesaran 1000-2000x, (c) bentuk bakteri Xoo (Puspitasari, 2014)

Sel bakteri hawar daun masuk ke dalam jaringan tanaman melalui pori-pori atau stomata pada daun, atau lewat celah/retakan yang terjadi akibat pertumbuhan tanaman, seperti munculnya akar. Setelah masuk ke jaringan tanaman, bakteri lalu memperbanyak diri atau tumbuh, kemudian menyerang sistem vaskuler tanaman.

Cairan yang mengandung bakteri akhirnya keluar ke permukaan daun pada daerah yang terbentuk lesi/luka. Pada helaian daun, cairan bakteri akan terlihat seperti embun susu. Selanjutnya, lesi akan berubah menjadi kuning keputihan dan daun mengering. Bila penyakit menyerang tanaman padi stadia bibit, maka daun akan layu, menggulung, dan berwarna hijau keabuan. Pada tanaman dewasa, daun akan kuning pucat (Tasliah, 2012).

Patogen penyebab penyakit hawar daun bakteri (Xoo) mempunyai beberapa strain (Ou, 1985). Sejalan dengan adanya pergeseran strain Xoo dari waktu ke waktu di persawahan, menyebabkan penggunaan varietas tahan yang dianggap mampu mengatasi penyakit hawar daun bakteri hanya bersifat sementara dan terbatas dibeberapa daerah saja, karena strain yang tidak dominan suatu ketika akan menjadi dominan apabila mendapat inang atau lingkungan yang cocok.

Berdasarkan sistem Kozaka yang telah dikembangkan saat ini di Indonesia telah dijumpai 11 kelompok strain Xoo dengan tingkat virulensi yang berbeda. Pada

tahun 1970-an strain kelompok III merupakan strain yang luas sebarannya, sehingga dalam penyeleksian varietas selalu menggunakan strain III. Strain kelompok IV merupakan strain yang tingkat virulensinya paling tinggi dan belum ada varietas yang tahan terhadap strain ini. Untuk memperoleh varietas tahan perlu dilakukan penyaringan varietas padi dan penyaringan ini dapat dilakukan apabila telah diketahui strain-strain Xoo yang mendominasi suatu daerah (Herwati, 2016).

Bakteri Xoo dapat bertahan hidup dalam tanah, jerami tanaman terinfeksi, sisa-sisa tanaman, gabah (benih) dan gulma. Bakteri Xoo dapat bertahan di tanah selama 1-3 bulan, bergantung pada kelembapan dan kemasaman tanah. Jerami sisa tanaman yang terinfeksi dan tanaman inang selain padi dapat menjadi sumber penularan penyakit dari musim ke musim. Bakteri juga dapat bertahan dalam biji sampai beberapa saat, sehingga penularan dapat terjadi melalui benih. Bakteri Xoo dilaporkan dapat bertahan pada gulma seperti Leersia sayanuka, L. japonica, Zezania latifolia, dan Leptochloa chinensis sebagai inang alternatif (Sudir et al., 2012).

Gejala Serangan Penyakit

Gejala penyakit HDB dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan usia tanaman, yaitu gejala yang terjadi pada tanaman muda dengan usia kurang dari 30 hst disebut gejala kresek. Sedangkan gejala yang timbul pada tanaman pada stadia anakan sampai pemasakan disebut hawar (blight). Kresek merupakan gejala yang menimbulkan kerusakan terbesar, namun yang banyak dijumpai adalah hawar (Tasliah et al., 2012).

Gejala kresek pada fase vegetatif (1-4 minggu) adalah mula-mula pada tepi atau bagian daun yang luka tampak garis bercak kebasahan, kemudian berkembang

8

meluas, berwarna hijau keabu-abuan, seluruh daun keriput, layu dan akhirnya mati (Gambar 2a). Gejala yang khas dari penyakit ini adalah terjadinya penggulungan helai daun dan perubahan warna menjadi hijau pucat atau ke abu-abuan. Sedangkan gejala hawar pada tanaman dewasa (lebih dari 4 minggu) gejala diawali dengan bercak kebasahan berwarna abu-abuan pada satu atau kedua sisi daun (Gambar 2b).

Gejalanya biasanya dimulai dari pucuk daun atau beberapa sentimeter dari pucuk daun. Bercak ini kemudian berkembang meluas ke ujung dan pangkal daun dan melebar (IRRI, 2014).

Gambar 2. (a) Gejala kresek, (b) hawar daun pada tanaman padi (IRRI, 2014).

Pada dasarnya gejala penyakit HDB, baik kresek maupun hawar, dimulai dari tepi daun, yakni daun berubah warna menjadi keabu-abuan dan lama kelamaan menjadi kering (Gambar 3). Sedangkan pada varietas yang tergolong rentan, gejala penyakit ini akan menjadi sistemik dan mirip gejala terbakar. Penyakit ini juga dapat menyebabkan gabah tidak terisi penuh bahkan hampa apabila penularan penyakit tersebut terjadi pada saat fase pembungaan (Sudir et al., 2012).

Gambar 3. Becak abu-abu kekuningan pada tepi daun tanaman padi (IRRI, 2014).

a b

Gejala penyakit HDB yang sempurna ditandai dengan bercak memanjang dengan tepi bergelombang dari ujung daun yang berkembang sepanjang tepi kemudian berkembang menjadi hawar dan warna daun berubah menjadi kuning pucat, gejala tersebut mulai teramati saat dua minggu setelah inokulasi (Khaeruni et al., 2014).

Penyakit HDB mampu menginfeksi tanaman padi pada semua fase pertumbuhan, mulai dari pesemaian sampai menjelang panen (Suparyono et al. 2004). Patogen menginfeksi tanaman padi pada bagian daun melalui luka daun atau lubang alami berupa stomata dan merusak klorofil daun (Ponciano et al. 2003). Kondisi ini menyebabkan kemampuan tanaman dalam fotosintesis menurun. Apabila penularan penyakit terjadi pada fase generatif maka proses pengisian gabah kurang sempurna (Suparyono et al.,2003).

Pada varietas rentan, gejala menjadi sistemik dan mirip gejala terbakar.

Apabila penularan terjadi pada saat tanaman berbunga maka gabah tidak terisi penuh bahkan hampa (Sudir et al., 2012).

Kejadian dan Keparahan Penyakit

Tanaman yang terserang penyakit dapat diduga dengan cara mengamati tingkat penyakit yang menyerang tanaman tersebut. Pengamatan yang dilakukan berupa mengamati bagian tanaman yang sakit seperti daun, batang, buah, dan akar.

Selama perhitungan tanaman sakit perlu diperhatikan tingkat keparahan penyakit yang berbeda pada tanaman yang berbeda. Pengukuran penyakit yang dimaksud yaitu berupa respon eksternal tumbuhan inang terutama bentuk gejala yang dapat dilihat. Respon eskternal yang akan diukur atau ditaksirkan secara kuantitaif tersebut umumnya terdiri atas 3 jenis yaitu insidensi penyakit (disease incidence),

10

keparahan penyakit (disease severity), dan prevalensi penyakit (disease prevalence) (Rivai, 2016).

Kejadian penyakit HDB dihitung berdasarkan persentase jumlah tanaman yang sakit dari total tanaman yang diamati. Insidensi menunjukkan perbandingan tanaman atau bagian tanaman yang terserang penyakit dengan total populasi.

Ukuran kejadian penyakit ini lebih tepat digunakan untuk mengukur intensitas penyakit-penyakit yang bersifat sistemik (Rori, 2014).

Menurut Rahardjo dan Suhardi (2008), persentase tanaman terserang terhadap jumlah populasi tanaman disebut insidensi. Keparahan penyakit adalah proporsi area tanaman yang rusak atau dikenai gejala penyakit karena serangan patogen dalam satu tanaman Intensitas penyakit merupakan ukuran berat atau ringannya tingkat kerusakan tanaman oleh suatu penyakit, baik pada populasi atau individu tanaman. Keparahan penyakit biasanya dibuat dengan cara membagi kisaran antara bagian yang bebas penyakit sampai terkena seluruhnya menjadi sejumlah kategori serangan atau kelas serangan. Pengukuran penyakit yang gejalanya bersifat lokal atau penyakit yang berkembang lambat seperti penyakit bercak pada padi, sebaiknya dilakukan dengan menentukan persentase luas permukaan bergejala terhadap luas permukaan total (Syafnıdarti et al., 2013).

Tidak semua penyakit harus dinilai kuantitasnya dengan insidensi, karena insidensi penyakit adalah proporsi atau persentase jumlah tanaman atau jumlah bagian tanaman yang mati, atau memperlihatkan gejala sakit. Sehubungan dengan hal tersebut, insidensi penyakit diukur dengan membandingkan jumlah tanaman sakit atau mati, atau jumlah bagian tanaman yang sakit atau mati, dengan jumlah seluruh tanaman atau bagian seluruh tanaman yang diamati. Insidensi penyakit yang

diperoleh dan di sarankan pada seluruh jumlah tanaman yang sakit atau mati umumnya adalah untuk penyakit yang menunjukan gejala sistemik. Sebaliknya insidensi yang didasarkan pada pengukuran jumlah bagian tanaman (buah, bunga dan sebagainya) yang sakit umumnya disebabkan oleh penyakit yang memperlihatkan gejala lokal yang berakibat seluruh bagian tanaman tersebut dianggap terbuang atau tidak dapat dimanfaatkan (Habazar dan Firdaus, 2004)

Pengamatan merupakan langkah awal untuk mengetahui penyebaran untuk organisme pengganggu tanaman, sebagai dasar menentukan langkah-langkah dalam menghadapi masalah yang timbul, sehingga dampak pada masa yang akan datang penurunan kualitas dan kuantitas produksi padi dapat ditekan. Data dan hasil pemetaan yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tahun yang akan datang dan langkah langkah pengendalian yang dapat đilaksanakan (Nurhayanti, 2011).

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan Juni 2021 sampai September 2021 pada 9 (sembilan) lokasi di tiga desa di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini sampel tanaman yang terinfeksi HDB yang akan diamati gejalanya, pacak bambu dan tali plastik sebagai penanda plot yang akan dijadikan sampel, plastik politen untuk wadah sampel yang akan diamati dan bahan penunjang lainnya.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini GPS (Global Positioning System) untuk menentukan koordinat lokasi, kamera untuk mendokumentasikan sampel gejala tanaman, kuisioner sebagai alat mewawancara petani, data pengamatan, alat tulis dan alat lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi yang dilakukan dengan metode survei yaitu menghitung kejadian dan keparahan penyakit pada tanaman padi di tiga desa dan masing-masing desa ada 3 lokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain itu data ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner kepada pemilik lahan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai hasil penelitian, serta pengamatan secara langsung di lapangan.

Pelaksanaan Penelitian Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara sampel bertujuan (purposive sampling) di tiga desa di Kecamatan Percut Sei Tuan (Tabel 1). Penentuan lokasi penelitian

ditetapkan berdasarkan pencarian data dari website Badan Pusat Statistik (BPS) pemerintahan Kabupaten Deli Serdang mengenai lokasi daerah penghasil padi di Kecamatan Percut Sei Tuan untuk memperoleh gambaran lokasi yang akan disurvei dan informasi dari masyarakat yang menanam padi.

Tabel 1. Lokasi survei yang digunakan pada penelitian di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

NO. Desa Ketinggian

Tempat (mdpl) Koordinat Jenis Sawah Lokasi 1: 8 N 3°38'21"

Tadah Hujan E 98°46'29"

1. Kolam Lokasi 2: 7 N 3°38'17"

Tadah Hujan E 98°46'33"

Lokasi 3: 9 N 3°38'13"

Tadah Hujan E 98°46'33"

Lokasi 1: 8 N 3°39'9"

Irigasi E 98°45'50"

2. Saentis Lokasi 2: 10 N 3°39'8"

Irigasi E 98°45'49"

Lokasi 3: 11 N 3°39'11"

Irigasi E 98°45'50"

Lokasi 1: 15 N 3°41'15"

Irigasi E 98°45'17"

3. Percut Lokasi 2: 14 N 3°41'16"

Irigasi E 98°45'18"

Lokasi 3: 13 N 3°41'17"

Irigasi E 98°45'18"

Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel di lapangan dilakukan secara diagonal dengan modifikasi metode yang dideskripsikan oleh Ochola dan Tusiime (2011) sampel diambil secara diagonal yang dimulai dari sudut menuju ke arah lawan membentuk dua alur diagonal. Satu alur diagonal terdapat 6 petak, dan terdiri dari 6 rumpun padi. Parameter yang diamati ditentukan dengan mengamati tanaman dengan gejala pada tanaman muda, penyakit HDB akan menimbulkan gejala kresek. Gejala

14

tersebut sangat mirip dengan gejala sundep yang disebabkan oleh hama penggerek tanaman dan mengakibatkan tanaman menjadi layu dan mati. Pada tanaman dewasa, gejala yang ditimbulkan berupa munculnya bercak pada daun yang dimulai dari bagian tepi lalu menyebar ke seluruh daun, hingga keseluruhan daun terlihat mengering. Pada tingkat yang lebih parah, batang padi juga akan ikut mengering dan menyebabkan kematian tanaman padi secara keseluruhan.

Wawancara Langsung

Setelah ditentukan lokasi penelitian maka dilakukan wawancara langsung dengan petani berupa kuesioner dengan pertanyaan untuk mengetahui identitas petani yang berisi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat. Serta beberapa informasi terkait lahan yang akan diamati berupa luas lahan, umur tanaman, nama/jenis varietas yang ditanam, jarak tanam, asal bibit yang dipakai, dan teknik budidaya yang dilakukan.

Peubah Amatan

1. Gejala Penyakit Hawar Daun Bakteri Di Lapangan

Pengamatan dilakukan dengan cara membandingkan gejala penyakit di lapangan dengan gejala penyakit pada referensi.

2. Kejadian Penyakit

Pengamatan terhadap kejadian penyakit dilakukan pada seluruh tanaman dengan melihat gejala serangan secara visual sebanyak 3 kali. Kejadian penyakit dihitung dengan menggunakan rumus:

A

KjP = x 100%

B

Dimana :

KjP = kejadian penyakit (%) A = jumlah tanaman yang sakit

B = jumlah tanaman yang diamati (Edy et al., 2017).

3. Keparahan Penyakit

Pengamatan terhadap keparahan penyakit dilakukan sebanyak 3 kali, pada fase vegetatif, generatif dan pematangan pada tanaman padi. Keparahan penyakit dapat dihitung menggunakan rumus:

dimana :

∑ (n x v)

KP = x 100%

Z x N

KP = keparahan penyakit

n = jumlah daun terserang dengan kategori tertentu v = nilai skala setiap kategori serangan

N = jumlah daun yang diamati

Z = nilai skala tertinggi (Masnilah et al., 2020).

Skala serangan yang digunakan dalam keparahan penyakit hawar daun bakteri (IRRI, 2014) yaitu:

Skor 1 : Serangan 1-6% (ringan)

Skor 3 : Keparahan serangan 6-12% (agak ringan) Skor 5 : Keparahan serangan 12-25% (agak parah) Skor 7 : Keparahan serangan 25-50% (parah)

Skor 9 : Keparahan serangan 50-100% (sangat parah)

16

4. Prevalensi Penyakit

Prevalensi penyakit dapat dihitung menggunakan rumus:

Jumlah lokasi yang terinfeksi

Prevalensi Penyakit = x 100%

Total lokasi (Rivai, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN Gejala Penyakit Hawar Daun Bakteri Di Lapangan

Beberapa faktor lingkungan yang dapat memicu terjadinya penyakit HDB adalah curah hujan yang cukup tinggi, suhu dan kelembaban yang tinggi. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari stasiun Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), rata-rata curah hujan 268mm, rata-rata suhu 270C dan kelembaban yang cukup tinggi yaitu 84% (Lampiran 3).

Penyakit HDB dapat berkembang karena jarak tanam yang terlalu rapat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada petani daerah yang menanam padi dengan jarak yang terlalu rapat didapati persentase intensitas penyakit yang lebih tinggi dibanding yang menanam tidak terlalu rapat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudir et al (2012) yang menyatakan bahwa pertanaman dengan jarak tanam rapat selain menciptakan kondisi lingkungan dengan kelembapan tinggi juga akan mempermudah penularan dari satu tanaman ke tanaman lain. Terjadinya pergesekan antar daun yang sudah terinfeksi dengan daun yang masih sehat akan mempercepat terjadinya infeksi patogen. Untuk memberikan kondisi lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan penyakit HDB, tanam dianjurkan dengan sistem legowo dan pengairan secara berselang (intermitten irrigation).

Sistem tersebut akan mengurangi kelembapan di sekitar kanopi pertanaman, mengurangi terjadinya embun dan air gutasi dan gesekan daun antar tanaman sebagai media penularan patogen. Sudir melaporkan bahwa keparahan penyakit HDB pada sistem tanam legowo nyata lebih rendah dibanding sistem tanam tegel.

Varietas rentan yang ditanam bisa menyebabkan perkembangan penyakit HDB yang cepat dikarenakan tumbuhan tersebut tidak memiliki daya tahan yang

18

kuat untuk menghalang penyakit. Berdasarkan wawancara yang dilakukan beberapa petani menanam varitas yang rentan. Hal ini sesuai dengan literatur Khaeruni et al (2014) yang menyatakan bahwa padi varietas IR64 dilaporkan pula merupakan varietas padi yang rentan terhadap penyakit HDB. Melambatnya laju perkembangan pada fase generatif diduga disebabkan struktur ketahanan tanaman telah terbentuk sempurna. Lapisan lilin dan ketebalan kutikula pada sel epidermis tanaman sudah sempurna sehingga dapat meningkatkan resistensi tanaman terhadap patogen yang melakukan penetrasi langsung melalui lapisan epidermis.

Pemberian pupuk N yang tidak sebanding dengan pupuk K dapat menyebabkan tanaman menjadi rentan terhadap penyakit. Hal ini sesuai dengan literatur Sudir et al (2012) yang menyatakan bahwa Dosis pupuk N berkorelasi positif dengan keparahan penyakit HDB. Artinya, pertanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan dan keparahan penyakit lebih tinggi. Sebaliknya, pemberian pupuk K menyebabkan tanaman menjadi lebih tahan terhadap penyakit HDB. Agar perkembangan penyakit dapat ditekan dan produksi yang diperoleh tinggi disarankan menggunakan pupuk N dan K secara berimbang dengan menghindari pemupukan N terlalu tinggi.

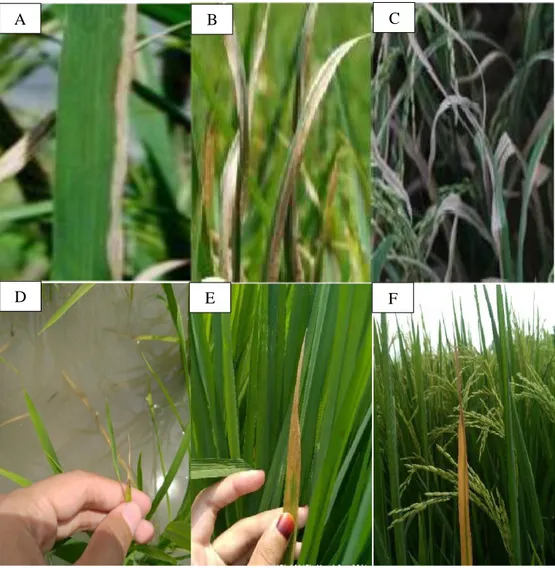

Dari seluruh lokasi yang diamati menunjukkan gejala penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri X. oryzae pv. oryzae . Gejala yang ditemukan di daun biasanya bercak memanjang dengan tepi bergelombang dari ujung daun yang berkembang sepanjang tepi kemudian berkembang menjadi hawar dan warna daun berubah menjadi kuning pucat (Gambar 4). Hal ini sesuai dengan pernyataan IRRI (2014) yang menyatakan bahwa gejala kresek pada fase vegetatif (1-4 minggu) adalah mula-mula pada tepi atau bagian daun yang luka tampak garis

E F D

B C A

bercak kebasahan, kemudian berkembang meluas, berwarna hijau keabu-abuan, seluruh daun keriput, layu dan akhirnya mati. Gejala yang khas dari penyakit ini adalah terjadinya penggulungan helai daun dan perubahan warna menjadi hijau pucat atau ke abu-abuan. Sedangkan gejala hawar pada tanaman dewasa gejala diawali dengan bercak kebasahan berwarna abu-abuan pada satu atau kedua sisi daun.

Gambar 4. Kesamaan gejala penyakit HDB IRRI 2014 (A) fase vegetatif (B) fase generatif (C) fase pematangan pada tanaman padi dengan pengamatan di lapangan (D) fase vegetatif (E) fase generatif (F) fase pematangan pada tanaman padi.

Kejadian Penyakit

Dari hasil pengamatan lapangan di 9 lokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang diperoleh persentase kejadian penyakit (Tabel 2).

20

Tabel 2. Persentase kejadian penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae.

Pengamatan ke- 1 Pengamatan ke- 2 Pengamatan ke- 3

NO. Lokasi Koordinat Umur

Tanaman (hari)

Kejadian Penyakit

(%)

Umur Tanaman

(hari)

Kejadian Penyakit

(%)

Umur Tanaman

(hari)

Kejadian Penyakit

(%) 1. Desa Kolam

Lokasi 1

N 3°38'21"

7 98,61 36 100 56 100

E 98°46'29"

2. Desa Kolam Lokasi 2

N 3°38'17"

14 95,83 43 97,22 63 100

E 98°46'33"

3. Desa Kolam Lokasi 3

N 3°38'13"

9 97,22 38 98,61 58 100

E 98°46'33"

4. Desa Saentis Lokasi 1

N 3°39'9"

20 81,94 49 94,44 69 100

E 98°45'50"

5. Desa Saentis Lokasi 2

N 3°39'8"

21 86,11 50 90,27 70 100

E 98°45'49"

6. Desa Saentis Lokasi 3

N 3°39'11"

23 90,27 52 97,22 72 100

E 98°45'50"

7. Desa Percut Lokasi 1

N 3°41'15"

14 93,05 43 97,22 63 100

E 98°45'17"

8. Desa Percut Lokasi 2

N 3°41'16"

15 91,66 44 95,83 64 100

E 98°45'18"

9. Desa Percut Lokasi 3

N 3°41'17"

14 93,05 43 98,61 63 100

E 98°45'18"

Tabel 2 menunjukkan persentase kejadian penyakit di setiap lokasi berbeda-beda. Persentase kejadian penyakit pada fase vegetatif tertinggi terdapat di Desa Kolam lokasi 1 yaitu sebesar 98,61% . Dan persentase kejadian penyakit terendah terdapat di Desa Saentis lokasi 1 yaitu sebesar 81,94%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nurhayati (2011) yang menyatakan bahwa pengamatan merupakan langkah awal untuk mengetahui penyebaran untuk organisme pengganggu tanaman, sebagai dasar menentukan langkah-langkah dalam menghadapi masalah yang timbul, sehingga dampak pada masa yang akan datang penurunan kualitas dan kuantitas produksi padi dapat ditekan. Data dan hasil pemetaan yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tahun yang akan datang dan langkah langkah pengendalian yang dapat đilaksanakan.

Tabel 2 menunjukkan persentase kejadian penyakit yang berbeda-beda tiap lokasinya, dan kejadian penyakit tertinggi fase generatif terdapat di Desa Kolam lokasi 1 yaitu sebesar 100%, dan yang terendah di Desa saentis lokasi 2 sebesar 90,27%. Hal ini terjadi karena menanam varietas tidak tahan serta jarak tanam yang terlalu sempit. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sodiq dan Tri (2017) yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang mendukung perkembangan penyakit kresek padi adalah menanam varietas peka, jarak tanam padi yang terlalu rapat, hujan yang tinggi, penggunaan pupuk N yang berlebihan, kelembaban di atas 90%, jumlah anakan terlalu banyak dan suhu di sawah antara 28-320C.

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa serangan kejadian penyakit sangatlah tinggi di seluruh lokasi yaitu sebesar 100%. Hal ini sesuai dengan

22

pernyataan Wahyudi et al (2011) yang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh HDB di wilayah tropis lebih tinggi dibandingkan di wilayah subtropik. Karakter iklim tropis juga menyebabkan banyaknya strain patogen yang ditemukan di wilayah tropis.

Keparahan Penyakit

Dari hasil pengamatan lapangan di 9 (sembilan) lokasi pada 3 (tiga) desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang diperoleh persentase keparahan penyakit (Tabel 3).

23

Tabel 3. Persentase keparahan penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae.

Pengamatan ke- 1 Pengamatan ke- 2 Pengamatan ke- 3

NO. Lokasi Koordinat Umur

Tanaman (hari)

Keparahan Penyakit

(%)

Umur Tanaman

(hari)

Keparahan Penyakit

(%)

Umur Tanaman

(hari)

Keparahan Penyakit

(%) 1. Desa Kolam

Lokasi 1

N 3°38'21"

7 7,78 36 9,83 56 12,13

E 98°46'29"

2. Desa Kolam Lokasi 2

N 3°38'17"

14 14,49 43 16,43 63 19,56

E 98°46'33"

3. Desa Kolam Lokasi 3

N 3°38'13"

9 13,09 38 19,68 58 23,34

E 98°46'33"

4. Desa Saentis Lokasi 1

N 3°39'9"

20 2,40 49 4,32 69 9,10

E 98°45'50"

5. Desa Saentis Lokasi 2

N 3°39'8"

21 2,81 50 7,37 70 10,75

E 98°45'49"

6. Desa Saentis Lokasi 3

N 3°39'11"

23 3,95 52 6,58 72 10,47

E 98°45'50"

7. Desa Percut Lokasi 1

N 3°41'15"

14 3,78 43 6,44 63 10,14

E 98°45'17"

8. Desa Percut Lokasi 2

N 3°41'16"

15 3,22 44 7,86 64 12,03

E 98°45'18"

9. Desa Percut Lokasi 3

N 3°41'17"

14 3,25 43 7,96 63 11,98

E 98°45'18"

24

Pada Tabel 2 menunjukkan persentase keparahan penyakit pada fase vegetatif tertinggi yaitu sebesar 14,49% di Desa kolam lokasi 2 dan terendah yaitu 2,40% di Desa Saentis lokasi 1. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syafnidarti et al (2013) yang menyatakan bahwa keparahan penyakit adalah proporsi area tanaman yang rusak atau dikenai gejala penyakit karena serangan patogen dalam satu tanaman Intensitas penyakit merupakan ukuran berat atau ringannya tingkat kerusakan tanaman oleh suatu penyakit, baik pada populasi atau individu tanaman.

Persentase keparahan penyakit pada fase generatif yang tertinggi berada di Desa Kolam lokasi 3 sebesar 19,68% dan yang terendah 4,32% di Desa Sentis lokasi 1. Tingginya persentase keparahan penyakit disebabkan varietas yang dipakai cukup rentan sehingga mudah terserang penyakit HDB. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudir et al (2012) yang menyatakan bahwa pada varietas rentan, gejala menjadi sistemik dan mirip gejala terbakar. Apabila penularan terjadi pada saat tanaman berbunga maka gabah tidak terisi penuh bahkan hampa.

Persentase keparahan penyakit fase pematangan tertinggi terdapat di Desa Kolam lokasi 3 sebesar 23,34% dan terendah di Desa Saentis lokasi 1 sebesar 4,10% , dapat disimpulkan bahwa penyakit HDB dapat menyerang segala fase pertumbuhan tanaman padi dan semakin banyak umur tanaman maka persentase keparahan penyakit juga makin tinggi di tiap lokasi penelitian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudarma (2013) yang menyatakan bahwa penyakit HDB menghasilkan dua gejala khas, yaitu kresek dan hawar. Kresek adalah gejala yang terjadi pada tanaman berumur <30 hari (pesemaian atau yang baru dipindah). Sementara, hawar merupakan gejala yang paling umum dijumpai pada

pertanaman yang telah mencapai fase tumbuh anakan sampai fase pemasakan.

Prevalensi Penyakit

Dari hasil pengamatan lapangan di 9 (sembilan) lokasi pada 3 (tiga) desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang diperoleh prevalensi penyakit (Tabel 4).

Tabel 4. Prevalensi penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae.

NO. Lokasi Koordinat

Umur Tanaman

(hari)

Prevalensi Penyakit

(%) 1. Desa Kolam Lokasi 1 N 3°38'21"

7 100

E 98°46'29"

2. Desa Kolam Lokasi 2 N 3°38'17"

14 100

E 98°46'33"

3. Desa Kolam Lokasi 3 N 3°38'13"

9 100

E 98°46'33"

4. Desa Saentis Lokasi 1 N 3°39'9"

20 100

E 98°45'50"

5. Desa Saentis Lokasi 2 N 3°39'8"

21 100

E 98°45'49"

6. Desa Saentis Lokasi 3 N 3°39'11"

23 100

E 98°45'50"

7. Desa Percut Lokasi 1 N 3°41'15"

14 100

E 98°45'17"

8. Desa Percut Lokasi 2 N 3°41'16"

15 100

E 98°45'18"

9. Desa Percut Lokasi 3 N 3°41'17"

14 100

E 98°45'18"

Dari hasil pengamatan lapangan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang diperoleh prevalensi sebesar 100%, hal ini disebabkan karena di tiap lokasi ditemukan penyakit HDB dengan kejadian dan keparahan penyakit yang berbeda-beda pula. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syafnidarti et al (2013) pengukuran penyakit yang gejalanya bersifat lokal atau penyakit

26

yang berkembang lambat seperti penyakit bercak pada padi, sebaiknya dilakukan dengan menentukan persentase luas permukaan bergejala terhadap luas permukaan total.

Penyebaran penyakit HDB dapat melalui tanah karena bakteri Xoo dapat bertahan hidup dalam tanah, jerami tanaman terinfeksi, sisa-sisa tanaman, gabah (benih) dan gulma. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudir et al (2012) yang menyatakan bahwa bakteri Xoo dapat bertahan di tanah selama 1-3 bulan, bergantung pada kelembapan dan kemasaman tanah. Jerami sisa tanaman yang terinfeksi dan tanaman inang selain padi dapat menjadi sumber penularan penyakit dari musim ke musim. Bakteri juga dapat bertahan dalam biji sampai beberapa saat, sehingga penularan dapat terjadi melalui benih. Bakteri Xoo dilaporkan dapat bertahan pada gulma seperti Leersia sayanuka, L. japonica, Zezania latifolia, dan Leptochloa chinensis sebagai inang alternatif.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

1. Dari seluruh lokasi yang diamati menunjukkan gejala penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan oleh bakteri X oryzae pv. oryzae.

2. Persentase kejadian penyakit tertinggi pada fase vegetatif terdapat di Desa Kolam lokasi 1 yaitu sebesar 98,61%, persentase terendah di Desa Saentis lokasi 1 yaitu sebesar 81,94%. Pada fase generatif terdapat di Desa Kolam lokasi 1 yaitu sebesar 100%, persentase terendah di Desa Saentis lokasi 2 yaitu sebesar 90,27%. Pada fase pematangan kejadian penyakit sebesar 100% di seluruh lokasi penelitian.

3. Persentase keparahan penyakit tertinggi pada fase vegetatif terdapat di Desa Kolam lokasi 2 yaitu sebesar 14,49%, persentase terendah di Desa Saentis lokasi 1 yaitu sebesar 2,40%. Pada fase generatif terdapat di Desa Kolam lokasi 3 yaitu sebesar 19,68%, persentase terendah di Desa Saentis lokasi 1 yaitu sebesar 4,32%. Pada fase pematangan terdapat di Desa Kolam lokasi 3 yaitu sebesar 23,34%, persentase terendah di Desa Saentis lokasi 1 yaitu sebesar 4,10%.

4. Dari hasil pengamatan lapangan di 9 (sembilan) lokasi pada 3 (tiga) desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang diperoleh prevalensi sebesar 100%.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat dilakukan di lokasi yang berbeda untuk mendapatkan database sebaran penyakit HDB yang lebih banyak di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Deli Serdang. 2018. Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Deli Serdang.

Diakses tanggal 25 Oktober 2021.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2013. HDB (Penyakit Kresek).

Diakses pada tanggal 07 September 2013.

Djatmiko HA, Prakoso B, Prihartiningsih N. 2011. Penentuan patotipe dan keragaman genetik Xanthomonas oryzae pv. oryzae pada tanaman padi di wilayah Karesidenan Banyumas. J. HPT Trop. 11(1): 3546.

Edy, N, Midun, Pangesso, J, Rosmini, dan Lakani, I. 2017. Kejadian dan Keparahan Penyakit Bercak Daun pada Cabai (Capsicum annum L.) Di Beberapa Desa Di Sulawesi Tengah. Dalam Prosiding Simposium Nasional Perhimpunan Entomologi Indonesia. Palu, 26 November 2016.

pp 221-226.

Habazar, T dan Rivai, F. 2004. Bakteri Patogenik Tumbuhan . Andalas University Press. Padang.

Hadianto, W., Hakim, L. dan Bakhtiar. 2015. Ketahanan beberapa genotipe padi terhadap penyakit hawar daun bakteri (Xanthomonas oryzae pv. oryzae).

J. HPT Trop. 15(2):152-163.

Herwati, A. 2016. Isolasi Dan Karakterisasi Penyebab Penyakit Hawar Daun Bakteri ( Xanthomonas oryzae pv. oryzae L.) Pada Tanaman Padi Di Wilayah Sulawesi Selatan. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian YAPIM. Maros.

Herlina, L. dan Silitonga, T.S. 2011. Seleksi lapang ketahanan beberapa varietas padi terhadap infeksi hawar daun bakteri strain IV dan VIII. Bul. Plasma Nutfah 17(2): 80–87.

IRRI (International Rice Research Institute) 2014. Standard Evaluation System for Rice. INGER Genetic Resources Center. The International Rice Research Institute. Los Banos, Laguna, Philippines. 5th Ed. pp. 55.

Jha, G., Rajeswhari, R. and Shonti, R.V. 2007. Functional interplay between two Xanthomonas oryzae pv. Oryzae secretion systems in modulating virulence on rice. Mol. Plant-Microbe Interact. 20:31-40.

Khaeruni, A., Taufik, M., Wijayanto, T. dan Johan, E.A. 2014. Perkembangan penyakit hawar daun bakteri pada tiga varietas padi sawah yang diinokulasi pada beberapa fase pertumbuhan. J Fitopatologi Indonesia.

10(4):119-125.

Kurniawan, I.2012. Identifikasi Xanthomonas oryzae pv. oryzae Dengan Teknik

Biomolekuler dan Karakter Patogenitas Terhadapa Padi Galur Isogenik.

Departemen Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Masnilah, R, Wahyuni, W.S., Dwi, S., Majid, A., Addy, H.S. dan Wafa, A. 2020.

Insidensi dan keparahan penyakit penting tanaman padi di kabupaten Jember. J. Agritrop. 18(1):1-12.

Nayak, D., Shanti, M.L., Bose, L.K., Singh, U.D. and Nayak, P. 2008.

Pathogenicity association in Xanthomonas oryzae pv. oryzae the caosal organism of rice bacterial blight disease. ARPN J. of Agric. and Boiol.

Science. 3(1):12-26.

Nino-Liu, D.O., Ronald, P.C, and Bogdanove, A.J. 2006. Xanthomonas oryzae pathovars: model pathogens of a model crop. Mol. Plant Pathol.

7(5):303−324.

Nurhayanti. 2011. Epidemiologi Panyakit Tumbuhan. Perc. UnSri. Palembang.

Nurlailah, L. dan Syamsiyah, M. 2018. Aplikasi asap cair suren terhadap bakteri Xanthomonas oryzae pv. oryzae penyebab hawar daun bakteri pada padi secara in vitro. J. Agroscience. 8(2):198-211.

Ochiai, H.Y., Inoue, M., Takeya, A., Sasaki, and Kaku, H. 2005. Genome sequence of Xanthomonas oryzae pv. oryzae suggest contribution of large numbers of effector genes and insertion squances to its race diversity. Jpn. Agric.

Res. Q. 39:275-287.

Ochola, G and Tusiime, G. 2011. Pathogenicity of rice yellow mottle virus and potential sources of resistance against the disease in Eastern Uganda.

Asian Journal of Plant Pathology. 5(1):1-15.

Ou, S.H. 1985. Rice Disease. Commonwealth. Inst. Kiew, Surrey, England. 368 p.

Puspitasari, M. 2014. Deskripsi Sifat Khas Bakteri Xanthomonas oryzae pv.

oryzae. Tesis. Universitas Andalas. Padang.

Ponciano, G., Ishihara, H., Tsuyumu, S. and Leach, J.E. 2003. Bacterial effectors in plant disease and defense: Keys to durable resistance. J. of Plant Disease. 87(11): 1272-1282.

Putri, D.D., 2012. Pengaruh Iklim Terhadap Penyebaran Penyakit Bakteri Hawar Daun Pada Tanaman Padi. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. 2012.

Rahardjo, I B, dan Suhardi. 2008. Insidensi dan intensitas serangan penyakit karat putih pada beberapa klon krissan. J. Hort. 18(3):312-318.

Rivai, F. 2016. Penyakit Tumbuhan ; Dimensi, Waktu, dan Ruang. Plantaxia.

Yogyakarta.

30

Rori, S. S. N. 2014. Insidensi dan severitas penyakit bercak daun pada tanaman kacang tanah di desa Lowian dan Lowian Satu kecamatan Maesaan kabupaten Minahasa Selatan. J. Agroteknologi. 10(10):1-7.

Safrizal, Lisnawita, Lubis, K., Maathuis, FJM, and Safni, I. 2020. Mapping bacterial leaf bligt disease of rice (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) in North Sumatra. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 454 012160.

Sodiq, M dan Tri, M. 2017. Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Tanaman Padi. Plantaxia. Yogyakarta. 90p.

Sudir, Nuryanto, B dan Kadir, T.S. 2012. Epidemiologi, patotipe, dan strategi pengendalian penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi. Iptek Tan Pangan. 7(2):79-87.

Suparyono, Sudir, dan Suprihanto. 2003. Komposisi patotipe patogen hawar daun bakteri pada tanaman padi stadium tumbuh berbeda. Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan. 22(1): 45-50.

Suparyono, Sudir, dan Suprihanto. 2004. Pathotype profile of Xanthomonas oryzae pv. oryzae isolates from the rice ecosystem in Java. Indonesian Journal of Agricultural Science. 5(2): 63- 69.

Syafnidarti, Y, N. Nasir dan Jumjunidang. 2013. Deskripsi gejala dan tingkat serangan penyakit bercak pada batang tanaman buah naga merah (Hylocereus polyrhizus L.) di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bio.

UA. 2(4):277-283.

Tasliah. 2012. Gen ketahanan tanaman padi terhadap bakteri hawar daun (Xanthomonas oryzae pv. oryzae). J. Litbang Pert. 31(3):103-112.

Wahyudi, A. T, Meliah, S dan Nawangsih, A. A. 2011. Xanthomonas oryzae pv.

oryzae bakteri penyebab hawar daun pada padi: isolasi, karakterisasi, dan telaah mutagenesis dengan transposon. Makara Sains. 15(1):89-96.

LAMPIRAN Lampiran 1. Kegiatan Penelitian

1. Desa Kolam (Lokasi 1)

Fase Vegetatif

Fase Generatif

Fase Pematangan

32

2. Desa Kolam (Lokasi 2)

Fase Vegetatif

Fase Generatif

Fase Pematangan

3. Desa Kolam (Lokasi 3)

Fase Vegetatif

Fase Generatif

Fase Pematangan

34

4. Desa Saentis (Lokasi 1)

Fase Vegetatif

Fase Generatif

Fase Pematangan

5. Desa Saentis (Lokasi 2)

Fase Vegetatif

Fase Generatif

Fase Pematangan

36

6. Desa Saentis (Lokasi 3)

Fase Vegetatif

Fase Generatif

Fase Pematangan

7. Desa Percut (Lokasi 1)

Fase Vegetatif

Fase Generatif

Fase Pematangan

38

8. Desa Percut (Lokasi 2)

Fase Vegetatif

Fase Generatif

Fase Pematangan

9. Desa Pecut (Lokasi 3)

Fase Vegetatif

Fase Generatif

Fase Pematangan

40

Lampiran 2. Deskripsi Tanaman Padi Varietas Inpari-32

Nomor Seleksi : Bp10620f-BB4-15-BB8 Asal Persilangan : Ciherang/IRBB64 Umur Tanaman : 120 Hari Setelah Sebar Bentuk Tanaman : Tegak

Tinggi Tanaman : 97 Cm Daun Bendera : Tegak Bentuk Gabah : Medium Warna Gabah : Kuning Bersih Kerontokan : Sedang

Kerebahan : Agak Tahan Tekstur Nasi : Sedang Kadar Amilosa : ±23,46%%

Berat 1000 Butir : 27,1 Gram Rata-Rata Hasil : 6,30 T/Ha Potensi Hasil : 8,42 T/Ha Ketahanan Terhadap

Hama : Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1,2 dan 3

Penyakit : Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan patotipe IV dan VIII. Tahan blas ras 033, agak tahan ras 073, rentan terhadap blas ras 133 dan 173 serta agak tahan tungro ras lanrang.

Anjuran Tanaman : Cocok di tanam diekosistem sawah dataran rendan sampai ketinggian 600m dpl.

Pemulia : Aan A. Daradjat, Cucu Gunarsih, Trias Sitaresmi, Nafisah Tahun Lepas 2013

Varietas IR-64

Nomor seleksi : IR18348-36-3-3 Asal persilangan : IR5657/IR2061

Golongan : Cere

Umur tanaman : 110-120 hari Bentuk tanaman : Tegak Tinggi tanaman : 115-126 cm Anakan produktif : 20-35 batang Warna kaki : Hijau

Warna batang : Hijau

Warna telinga daun : Tidak berwarna Warna lidah daun : Tidak berwarna Warna daun : Hijau

Muka daun : Kasar

Posisi daun : Tegak Daun bendera : Tegak

Bektuk gabah : Ramping, panjang Warna gabah : Kuning bersih Kerontokan : Tahan

Kerebahan : Tahan

Tekstur nasi : Pulen Kadar amilosa : 23%

Indeks glikemik 70 Bobot 1000 butir : 24,1 g Rata-rata hasil : 5,0 t/ha Potensi hasil : 6,0 t/ha Ketahanan terhadap

Hama : Tahan wereng coklat biotipe 1, 2 dan agak tahan wereng coklat biotipe 3

Penyakit : Agak tahan hawar daun bakteri strain IV Tahan virus kerdil rumput

42

Anjuran tanam: Baik ditanam di lahan sawah irigasi dataran rendah sampai sedang

Pemulia : Introduksi dari IRRI Dilepas tahun 1986

Lampiran 3. Data Curah Hujan, Suhu dan Kelembaban

44

Lampiran 4. Data Wawancara Petani

No. Nama Alamat Luas

Lahan

Jenis

Pengairan Varietas Umur Jarak Tanam

Asal Tanaman

Tanaman

Sebelumnya Perawatan Pupuk 1. Sudarman Kolam 2 Rante Tadah

Hujan IR64 7 HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, Poska 2. Gunawan Kolam 3 Rante Tadah

Hujan IR64 9 HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, ZA, Poska 3. Junaidi Kolam 9 Rante Irigasi Inpari

32 7 HST Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, Poska

4. Ida Kolam 5 Rante Tadah

Hujan IR64 7 HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, Poska 5. Juli Kolam 2 Rante Tadah

Hujan IR64 9 HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, SP36 6. Basri Kolam 3 Rante Tadah

Hujan IR64 14

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, NPK

7. Adi Kolam 4 Rante Tadah

Hujan IR64 13

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, NPK

8. Ita Kolam 2 Rante Tadah

Hujan IR64 13

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, ZA, Poska 9. Ina Kolam 12 Rante Irigasi Inpari

32

14 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, SP36, Poska,

TSP

45

10. Hasan Kolam 7 Rante Irigasi Inpari 32

13 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, ZA, Poska 11. Edi Kolam 4 Rante Tadah

Hujan IR64 9 HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, TSP 12. Supriadi Kolam 2 Rante Tadah

Hujan IR64 9 HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, Poska 13. Jono Kolam 4 Rante Tadah

Hujan IR64 9 HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, NPK 14. Iyan Kolam 5 Rante Tadah

Hujan IR64 8 HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, NPK 15. Zulkarnain Kolam 2 Rante Tadah

Hujan IR64 8 HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, TSP

16. Hariyanto Saentis 16 Rante Irigasi Inpari 32

20 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, SP36, NPK, Poska 17. Kiki Saentis 10 Rante Irigasi Inpari

32

19 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, SP36 18. Rosmiati Saentis 2 Rante Tadah

Hujan IR64 19

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, SP36 19. Untung Saentis 5 Rante Irigasi Inpari

32

20 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, Poska 20. Ilyas Saentis 8 Rante Irigasi Inpari

32

20 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, NPK

46

21. Rusli Saentis 12 Rante Irigasi Inpari 32

21 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, ZA, Poska 22. Yono Saentis 14 Rante Irigasi Inpari

32

21 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, Poska, NPK 23. Rustam Saentis 12 Rante Irigasi Inpari

32

22 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, SP36 24. Sri Saentis 3 Rante Tadah

Hujan IR64 22

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, ZA, Poska 25. Yuniarti Saentis 5 Rante Irigasi Inpari

32

21 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, Poska

26. Sudarsono Saentis 15 Rante Irigasi Inpari 32

23 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, SP36, Poska, TSP 27. Fatimah Saentis 10 Rante Irigasi Inpari

32

24 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, ZA, Poska 28. Nur

Azizah Saentis 4 Rante Irigasi Inpari 32

24 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, NPK 29. Anto Saentis 3 Rante Tadah

Hujan IR64 24

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, NPK 30. Lasmi Saentis 11 Rante Irigasi Inpari

32

23 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, Poska

47

31. Wahab Percut 11 Rante Irigasi Inpari 32

14

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, NPK 32. Sahrul Percut 9 Rante Irigasi Inpari

32

15

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, TSP 33. Fadil Percut 3 Rante Tadah

Hujan IR64 15

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, NPK 34. Ani Percut 5 Rante Irigasi Inpari

32

14

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, TSP 35. Budi Percut 8 Rante Irigasi Inpari

32

14

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, ZA, Poska 36. Hamidah Percut 11 Rante Irigasi Inpari

32

14

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, SP36 37. Iyon Percut 14 Rante Irigasi Inpari

32

13 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, Npk 38. Hawa Percut 3 Rante Tadah

Hujan IR64 13

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, Poska 39. Irul Percut 5 Rante Irigasi Inpari

32

13

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, ZA, Poska 40. Ijal Percut 3 Rante Tadah

Hujan IR64 14

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, NPK 41. Sulis Percut 9 Rante Irigasi Inpari

32

15

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, TSP

48

42. Wati Percut 4 Rante Tadah

Hujan IR64 15

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, SP36, Poska,

TSP 43. Saimin Percut 7 Rante Irigasi Inpari

32

14

HST Tegel Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, SP36, NPK, Poska 44. Diana Percut 11 Rante Irigasi Inpari

32

13 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, Npk 45. Samsul Percut 14 Rante Irigasi Inpari

32

15 HST

Jajar

Legowo Beli Padi Pupuk

&Insektisida

Urea, TSP