1

2

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Keputusan dan arah kebijakan pemerintah memiliki peran yang penting dalam menekan tingkat pengangguran. Dalam diskur-sus kebijakan pengangguran, tipologi kebijakan tersebut sangat berkaitan dengann teori ekonomi yang dijadikan landasan ( underly-ing theories).1 Hubungan tripartit antara pemerintah, pengu-saha/perusahaan, dan pekerja dalam hal ini menjadi kerangka yang kemudian sulit untuk dilepaskan. Mereka inilah tiga aktor dalam episode terkait pasar pekerja2

Hubungan tripartit yang dinamis ini nampaknya tumbuh seir-ing kelahiran peradaban dan pengenalan manusia pada aktivitas ekonomi. Sebelumnya, aktivitas barter dan perdagangan dapat dikatakan tanpa melibatkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Namun kecenderungan berkuasa dan keperlu-an kepemimpinkeperlu-an menarik perkeperlu-an regulator ke dalam hubungkeperlu-an ter-sebut.

Maka dalam sejarah ditemukan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah tertentu terkait kasus-kasus ekonomi. Data-data terkait sejarah pemerintahan Abbasiyah, misalnya menyebut adanya krisis

1

Lihat misalnya: Stefano Scarpetta, “Assesing the Role of Labour Mar-ket Policies and Institutional Settings on Unemployment: A Cross-Country Stud-ies,” OECD Economic Studies, no. 26 (1996): 1-56; Dennis J. Snower & Guillermo de la Dahesa, ed.,Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market. (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); Gary Burtless, “Can Supply-Side Policies Reduce Unemployment?: Lesson from North Ameri-ca,” Center for Economic Policy Research Discussion Paper, ANU. No. 440 (November, 2001); T. Boeri, R. Layad, and S.Nickell, “Welfare-to Work and the Fight Against Long Term Unemployment,” Report to Prime Minister Blair & D’Alema (2000): 1-36; Jochen Kluve, et. al., Active Labour Market in Europe: Performance and Perspective (Berlin: Springer, 2007).

2 George J. Borjas, Labor Economics, 3th Edition (New York:

3

ekonomi yang disebabkan oleh tidak sehatnya manajemen ekonomi pemerintahan al-Ami>n. Kasus ini menarik untuk dilihat karena pada pemerintahan al-Ma’mu>n, krisis ini dapat diatasi.3 Yang menjadi pertanyaan adalah: teori apa dan siapa yang menjadi lan-dasan kebijakan al-Ma’mu>n untuk mengatasi krisis.

Penelitian ini, sebagaimana nanti disampaikan, mengungkap adanya keterkaitan buku karya Muh}ammad ibn H{asan al-Shayba>ni> dengan kebijakan pemerintah al-Ma’mu>n, khususnya dalam mengatasi problematika pengangguran. Namun, sudah seki-tar 12 abad berlalu, sejak Muh}ammad ibn H{asan al-Shayba>ni> menulis karyanya, al-Kasb atau kadang disebut al-Iktisa>b fi> al-Rizq al-Mustat}a>b.4 Literatur ini dapat dianggap sebagai gagasan awal –dalam literatur muslim—yang dianggap berbicara mengenai ekonomi mikro. Selama beberapa kurun men-jadi salah satu rujukan utama, pada akhir abad kedelapanbelas, bu-ku ini kemudian relatif dianggap minor karena berada di ‘wilayah samar’ antara sekian arus pemikiran ekonomi dunia, sementara gairah keilmuan dan kondisi sosial-kemasyarakatan masyarakat muslim mengalami apa yang disebut sebagian pengamat sebagai fase ‘kejumudan’. Joseph Schumpeter dalam History of Economic

3 Salah satu indikator pengentasan krisis ekonomi yang dicapai oleh

al-Ma’mu>n yaitu kas negara yang mencapai angka 390.855.000 Dirham atau setara dengan sekitar 25.014.720.000.000 Rupiah setelah sebelumnya “habis” karena manajemen buruk pemerintahan al-Ami>n (Lihat misalnya keterangan Abu> al-Fida> al-T{abari>, Ta>ri>kh al-Rusul wa al-Mulu>k, vol. 2 [Beirut: Da>r al-Fikr, 1991] 20-22; Ah}mad ibn ‘Abd Alla>h al-Qalaqshandi>, Maa>thir al-Ina>qah fi> MA’a>lim al-Khila>fah, vol. 1 [Kuwait: Mat}bA’ah Da>r al-H{uku>mah, 1985], 93; Ibn al-Athi>r, al-Ka>mil fi> al-Ta>ri>kh, vol. 3 [Cairo: ], 142, Ibn Khaldu>n, Ta>rikh ibn Khaldu>n vol. 1 (Beirut: ‘A<la>m al-‘Arabi>, t.t.), 151; Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Ta>ri>kh al-Khulafa>’ [Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.], 276-284).

4 Meski lebih memilih nama al-Kasb, penulis berpendapat bahwa nama

4

Analysis, 5misalnya, tidak menyebutkan kontribusi al-Shayba>ni>, meski ia sempat setidaknya menyebut dua kali nama Ibn Khaldu>n, pada catatan kaki.6

Padahal kontribusi ilmiah al-Shayba>ni> cukup signifikan. Dalam diskursus hukum internasional yang dianggap sebagai teks penting, misalnya, beberapa pemikir hukum cukup intens dengan pemikiran al-Shayba>ni>. Judge Christopher G. Werremantry da-lam Justice Without Frontiers: Furthering Human Rights,7 misnya, menyebut nilai otoritatif ide hubungan internasional al-Shaybani. Demikian halnya dengan Jurnal Silsilat Da‘wat al-H{aqq8 yang melansir kontribusi al-Shayba>ni> dalam ranah per-janjian internasional. Secara lebih spesifik, J. Kelsay9, mempub-likasi kontribusi pemikiran etik al-Shayba>ni> mengenai pepe-rangan.10

Kajian terhadap buku al-Iktisa>b atau al-Kasb lebih banyak dikemukakan oleh peneliti Timur atau lebih spesifik, Timur Ten-gah. Beberapa literatur akademis lain, misalnya yang ditulis oleh Suhayl Zakka>r memberi pengantar analitis terhadap buku al-Shayba>ni>, al-Kasb. Kemudian Rif‘at al-‘Iwad}i>11 melakukan hal yang relatif senada atas karya ekonomi al-Shayba>ni> itu. Setelah itu ada pula yang memproyeksikan al-Shayba>ni> dalam kerangka pemikiran tokoh ekonomi islam, seperti yang dilakukan

5 Lihat: Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, ed.

Eliza-beth B. Schumpeter (London: Routledge, 2006).

6 Bandingkan dengan pengantar Yassine Essid yang mensinyalir cukup

sulitnya ilmuan barat dalam memahami pemikiran ekonomi muslim-arab, seperti Ibn Khaldun (Yassine Essid, a Critique of the Origins of Islamic Economic Thought (Leiden: Brill, 1995), 3.

7

Lihat: Judge Christopher G. Weeramantry, Justice Without Frontiers: Furthering Human Rights (Leiden: Brill Publishers, 1997), 59.

8 Uthma>n ibn Jumu’a D{umairiyah, “al-Mu‘a>hada>t al-Dauliyah fi>

Fiqh al-Ima>m Muh}ammad ibn al-H{asan al-Shayba>ni>,” Silsilat Da‘wat al-Haq 177 (1997).

9

John Kelsay, "Al-Shayba>ni> and the Islamic Law of War,” Journal of Military Ethics, no.1 (2003) : 63–75.

10 Buku al-Shayba>ni> yang secara khusus berbicara tentang hukum dan

tata laksana pemerintahan dikenal dengan, al-Siyar. Ma>jid Khadu>ri> mener-jemahkan buku ini ke bahasa Inggris dan memberinya judul: the Islamic Law of Nations. Terjemah ini diterbitkan oleh the John Hopkins Press pada tahun 1966.

11 Rif‘at Al-‘Iwad}i>, Min al-Tura>th al-Iqtis}a>di> li al-Muslimi>n

5

oleh Shawqi> Ah}mad Dunya>,12Ja>sim Muh}ammad Shiha>b13dan Ah}mad Sulayma>n Mah}mu>d Kha-wa>s}i>na>.14Dari akademisi Barat, tercatat Michael Bonner15yang secara khusus membedah buku al-Shayba>ni> tersebut. Kemudian ada Ahmed el-Ashker dan Rodney Wilson16 yang secara singkat menjelaskan ide-ide ekonomi al-Shayba>ni>.

Beberapa literatur di atas dapat dikatakan relatif sedikit bila dibandingkan dengan kajian terhadap beberapa tokoh lain selain al-Shayba>ni>. Padahal seperti disebut oleh Mohammad Nejatullah Sidiiqi bahwa berkurangnya antusias kajian akademis terkait dengan ‘isu ekonomi’ di tingkat pasca-sarjana terhadap sejarah dekade-dekade awal Islam, sebagai salah satu dari enam kendala17 majunya penelitian dalam ekonomi Islam. Selanjutnya kemandegan ini tentunya akan berpengaruh terhadap kontribusi pemikiran ekonomi islam yang dianggap saat ini cukup berkembang di dunia. Jangan sampai Islamic Finance malah seperti macan ompong, ka-rena tidak tangkas dalam menyikapi problematika ekonomi kon-temporer.

Oleh karena itu, studi ekonomi yang menggali khazanah pemikiran ekonomi yang bernuansa ke-Islaman nampaknya perlu terus dilakukan. Pendekatan sejarah secara umum tentu saja lumrah dilakukan. Namun akan sangat relevan bila teks-teks sejarah dan

12 Shawqi> Ah}mad Dunya>, Silsilat A‘ala>m al-Iqtis}a>d al-Isla>mi>

(Mekka: Maktabat al-Khirri>ji>, 1984).

13 Ja>sim Muhammad Shiha>b al-Bija>ri>, Dira>sa>t fi> Fikr al-Iqtis}a>di> al-‘Arabi> al-Isla>mi> (Mosul: Shirkat Mat}ba‘at al-Jumhu>r, 1990).

14 Ah}mad Sulayma>n Mah}mu>d Khawa>s}i>na>, Fikr al-Iqtis}a>di> ‘inda al-Ima>m Muh}ammad ibn al-H{asan al-Shayba>ni> (Yar-mouk, Yarmouk University,1997).

15 Bonner, Michael, “The Kitab al-kasb attributed to al-Shayba>ni>:

pov-erty, surplus, and the circulation of wealth,” the Journal of the American Orien-tal Society 121, no. 3 (2001) : 410-427.

16

Ahmed A. F. Al-Ashker dan Rodney Wilson, Islamic Economics a Short History (Leiden: Brill, 2006), 197-205.

17 Lima kendala lainnya adalah: kurangnya studi empiris; kurangnya

6

pemikiran yang tentu memiliki realitas kompleks ini didekati me-lalui kajian yang inter-disipliner. Maka sembari merespon tawaran Shamim A. Siddiqi,18tesis ini akan mendekati al-Shayba>ni> se-bagai salah seorang pemikir ekonomi19-hukum Islam setidaknya dengan dua pendekatan utama: ekonomi-politik dan historiograpi ekonomi.

Menurut M. Bonner, Khilafah Abbasiyah pada masa al-Shayba>ni> mengalami economic sphere.20Sejarawan al-Ya‘qu>bi> menggambarkan kondisi di mana saat itu masyarakat mendapatkan kesejahteraan melalui pengembangan dan ekspansi ekonomi. Namun ini disinyalir, seperti dicatat oleh S. D. Goitein membawa pada tumbuhnya borjuasi arab pertama dalam sejarah Islam.21

Meski masih ada perdebatan tentang catatan Goitein, yang menarik dari setting sejarah seperti itu, bahwa al-Shayba>ni> ma-lah mendiktekan al-Kasb yang notabene berisi pesan mengenai

18 Shamim Ahmad Siddiqi, “a Suggested Methodology for the Political

Economy of Islam” King Abdul Aziz University Journal: Islamic Economics, no. 22 (2009) : 101-142. Secara defenitif, Shamim tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dia maksudkan dengan pendekatan pluralistik. Namun, nampaknya penekanan yang dibuatnya terletak pada ‘tidak menolak mentah-mentah apa yang ditawarkan oleh ekonomi barat.’

19

Tanpa argumentasi, M. Bonner dalam “the Kita>b al-Kasb Attributed to al-Shayba>ni>: poverty, surplus, and the circulation of wealth”dalam the Jour-nal of the American Oriental Society, no. 3, vol. 121, (2001) : 410, mengklaim ilmu ekonomi dalam tradisi Islam-Arab diistilahkan dengan “’Ilm Tadbi>r al-Manzil,” padahal penyebutan ini terbatas dalam konteks pekerjaan perempuan dalam mengurus rumah tangga (Lihat misalnya: Muh}ammad ibn Muh}ammad al-Ghaza>li>, Ih}ya> Ulu>m al-Di>n,vol. 1 [ t.t.p], 388; ‘Ali> ibn Muh}ammad ibn H{abi>b al-Ma>wardi>, A<da>b al-Dunya> wa al-Di>n [Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987]).

20 Lihat: keterangan M Bonner, “the Kita>b Kasb Attributed to

al-Shayba>ni>: poverty, surplus, and the circulation of wealth”dalam the Journal of the American Oriental Society 121 no. 3 (2001) : 412; United Nations, Euro-pean Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank , 2005, Handbook of National Account-ing: Integrated Environmental and Economic Accounting 2003, Studies in Meth-ods, Series F, No. 61, Rev. 1, Glossary, United Nations, New York, paragraf. 3, 79.

21 S. D. Goitein, “the Rise of the Middle-Eastern Bourgeoise in Early

7

produktivitas dan kinerja. Secara implisit, ini dapat dibaca dengan dua pandangan: (1) respon al-Shayba>ni> terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi; dan (2) pandangan futuristik al-Shaiba>ni> terhadap gejala-gejala sosial yang akan terjadi di masa akan datang.

Namun bila melihat sedikit informasi yang dapat digali dari beberapa literatur, al-Kasb malah dibuat karena permintaan teman-teman al-Shayba>ni> yang memerlukan nasehat “gaya hidup” darinya. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dikatakan sendiri oleh al-Shayba>ni> dalam pembukaan al-Kasb sebagaimana keterangan al-Sarakhsi> (w. 1175 M./571 H.).22 Namun tentu saja, masih dapat ruang interpretasi lain yang dapat melengkapi pengakuan ter-sebut yaitu informasi lain yang sifatnya lebih umum dan terjadi pa-da saat itu. Pencarian latar belakang ini sangat relevan bila dikait-kan dengan isi pandangan al-Shayba>ni> dalam al-Kasb yang san-gat erat terkait empat hal23: (1) produktivitas dan pembagian kerja; (2) distribusi kekayaan; (3) kemiskinan; dan (4) konsumsi.

Empat hal di atas secara normatif biasanya dilihat dari per-spektif fikih. Namun sesungguhnya perper-spektif ekonomi dapat melihatnya sebagai bentuk paling sederhana terkait analisis ekonomi makro. Dalam hal ini, secara lebih khusus, produktivitas sangat terkait dengan produksi; semantara distribusi sangat berkai-tan dengan akumulasi kekayaan dan konsumsi adalah aktivitas penggunaan barang dan jasa. Dalam bahasa statistik, tiga ini menempati posisi utama dalam komponen National Account Sys-tem (NAS)24 yang merupakan kerangka konseptual lengkap dan konsisten untuk mengukur aktivitas ekonomi sebuah Negara. Se-mentara kemiskinan juga mendapatkan titik tekan yang cukup

22Muh}ammad ibn Muh}ammad Rad}i> al-Di>n Al-Sarakhsi>, al-Mabsu>t}, vol. 12 (Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 1331), 11.

19 Muh}ammad ibn al-H{asan Al-Shayba>ni>, al-Kasb (Manuskrif

Mu>sa> Ka>z}im, no. 1153, Jami‘at Umm al-Qura>, Maktabat al-Malik ‘Abd Alla>h bin ‘Abd al-‘Azi>z), 63-65.

20 J. Steven Lendefeld, Eugene P. Seskin, dan Barbara M. Fraumeni,

“Taking the Pulse of the Economy: Measuring GDP,” Journal of Economic

Per-spectives 22, no. 2 (Spring 2008) : 193-216; lihat:

8

tral dalam pandangan al-Shayba>ni>. Dengan demikian, sesungguhnya kalangan yang menyimpulkan bahwa al-Shayba>ni> adalah orang pertama yang mengkaji secara khusus sektor ekonomi mikro, tidak cukup tepat dalam klaimnya.25Implikasinya, asumsi bahwa penulisan al-Kasb secara kental dipengaruhi oleh setting ekonomi Negara Abbasiyah mendapatkan pembenaran.

Namun demikian, al-Shayba>ni> sebetulnya juga mengintro-duksi hal lain yang berkaitan dengan kekhawatirannya terhadap problematika pengangguran yang terjadi pada kelas bawah masyarakat. Hal utama yang dapat dijadikan argumentasi adalah bahwa keadaan Negara Abbasiah saat itu mengalami ekspansi ekonomi yang cukup luas yang berimplikasi pada kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa.26Namun, seperti secara implisit ditemukan dari keterangan al-Khati>b al-Baghda>di> (w. 1072 M./463 H.), kemakmuran itu lebih terpusat di ibukota pemerinta-han, Baghdad. Dalam pengertian terbatas, telah terjadi sentralisasi modal yang membentuk hubungan antar produksi, kepemilikan, dan tingkat konsumsi.

Maka terjadilah apa yang disebut belakangan sebagai kelas ekonomi pada struktur masyarakat saat itu. Philip K. Hitti27 menu-lis bahwa kelas atas masyarakat saat itu dihuni oleh para aristokrat, selanjutnya kelas tingkat dua terdiri atas para penulis sastra, orang terpelajar, seniman, pengusaha, pengrajin, dan pekerja profesional. Sementara kelas bawah yang merupakan masyarakat mayoritas terdiri atas petani, pengembala, dan penduduk sipil yang menjadi penduduk asli dan berstatus sebagai dhimmi>. Celakanya, kelas-kelas ini nampaknya membentuk polarisasi pada rentang antara pertengahan abad ketiga dan pertengahan abad keempat. Kelas penguasa dengan membebankan pajak yang tinggi dan regulasi

25 Di antaranya yang mengklaim hal ini yaitu Ahmed el-Ashker dan

Rod-ney Wilson dalam Islamic Economics: a Short History (Leiden: Brill, 2006), 197.

26

Lihat: Ah}mad ibn ‘Alyy ibn Tha>bit al-Baghdadi>>, Ta>ri>kh Bagh-da>d, vol. 1 (Cairo: Da>r al-Gharb al-Isla>mi>, 2001), 119.

9

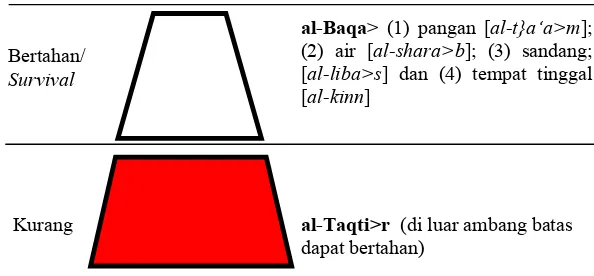

yang tidak mendukung pada bidang pertanian dan industri rumah tangga. Para penguasa semakin kaya, rakyat justru makin miskin.28 Tapi tentu saja proses kemiskinan ini secara bertahap terjadi dan menimbulkan implikasi-implikasi ekonomis di antaranya pengangguran. Betul bahwa kemiskinan amat terkait dengan level pendidikan, ukuran keluarga, usia, dan seterusnya (Zhang dan Wei, 1999). Namun, kita harus melihat faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan seperti pengangguran. Studi kontemporer melihat bah-wa memang ada keterkaitan timbal-balik antara kemiskinan dan pengangguran. R. K. Bohare29, misalnya, menilai terdapat hub-ungan saling terkait antara pengangguran pedesaan dan kemiski-nan. El-Aynaoui mengungkapkan bahwa estimasi ekonometrik mengindikasikan, secara cateris paribus, pengangguran secara sig-nifikan meningkatkan probabilitas jatuh miskin.30Analisis regresi yang dilakukan oleh Jinjun Xue dan Wei Zhong31menyimpulkan bahwa ada hubungan yang kuat antara kemiskinan dan penganggu-ran perkotaan. Sementara Pierre-Richard Agénor, Alejandro Izquierdo, dan Henning Tarp Jensen, dalam batas tertentu menga-takan bahwa fokus mengurangi kemiskinan pada negara-negara berpenghasilan kecil, adalah dengan upaya dalam menekan pengangguran.32

Dengan merujuk pada beberapa kajian di atas, cukup beralasan bila kita mengatakan secara hipotesis bahwa penganggu-ran telah terjadi di masa Abbasiah, meski tanpa terlebih dulu me-nyebut angka yang pasti karena terbatasnya data sejarah-dan statis-tik. Seperti disebutkan Philip K. Hitti, tidak banyak sumber yang membincang terkait kehidupan keseharian masyarakat Baghdad

28

Lihat misalya keterangan Philip K. Hitti, History of the Arabs: from the Earliest Times to the Present (New York: Palgrave Macmillan, 1974), 618.

29 Bohare, R.K., Rural Poverty and Unemployment in India (Delhi:

Nothern Book Centre, 1995), 26

30

Lihat: El Aynaoui, Karim J. P., Poverty and the Segmented Urban La-bor Market in Morocco: A New Approach, Ph.D Dissertation (University of Bor-deaux, 1998).

31 Dalam Unemployment, Poverty, and Income Disparity in Urban China,

ed. Shi Li, dan Sati Hiroshi (New York: Routledge, 2006), 43-64.

32 Pierre-Richard Agénor, Alejandro Izquierdo, & Henning Tarp Jensen, Adjustment Policies, Poverty, and Unemployment: the IMMPA Framework

10

secara umum, dan hal-hal yang dirasakan oleh orang kebanyakan, kecuali dari karya-karya puitis seorang sufi, Abu> al-‘At}a>hiyah33. Sayangnya, karya sufi ini tidak dielaborasi lebih jauh oleh Philip K. Hitti.

Namun demikian, beberapa informasi sejarah yang terbatas34 menyebutkan terma pengangguran/tidak bekerja/libur atau al-bat}a>lah dalam literatur sejarah arab pertengahan cukup familiar. Dalam hal ini, al-bat}a>lah secara umum berkonotasi negatif kare-na dianggap sikap yang kurang bergukare-na.35 Ungkapan lain yang rel-evan dengan pengangguran adalah ta’at}t}ala yang juga cukup fa-miliar dalam literatur sejarah abad pertengahan. Terlepas dari semua itu, sejarawan Peter S. Scales mencatat bahwa hunian ku-muh serta gelandangan yang notabene pengangguran merupakan pemandangan yang relatif mudah didapati di kota-kota abad pertengahan Islam seperti Baghdad.36Dapat dipahami bila sejara-wan Mosul, Ibn al-T{aqtaq}i> (w. 1309 M./709 H.) dengan nada keras mencela rezim Abbasiyah yang menurutnya penuh tipu mus-lihat, licik, dan penipu sehingga potensi kekuatan Negara terkikis, terutama pada masa akhir. Inilah yang kemudian disebutnya tinda-kan menganggurtinda-kan kekuatan.37

Beberapa sketsa di atas, mengindikasikan bahwa memang te-lah terjadi pengangguran di masa Abbasiah. Tinggal pertanyaann-ya, kapan persisnya itu terjadi. Untuk menjawab hal ini, pertama-tama perlu kiranya kita memaparkan secara kronologis masa-masa keemasan dan kemunduran hingga keruntuhan rezim Abbasiyah. Secara umum, sejarawan menilai bahwa rezim Abbasiyah mendapatkan masa kejayaannya pada delapan periode pertama

33

Philip K. Hitti, History of the Arabs: from the Earliest Times to the Present, 7th Edition (New York: Palgrave Macmillan, 1974), 304.

34 Di antaranya keterangan al-Khati>b al-Baghda>di> (w. 1072 M./463

H.) dalam Ta>ri>kh Baghda>d saat menyebut hari raya, penduduk menganggur (Ta>ri>kh Baghda>d, vol. 6 [Cairo: Da>r al-Gharb al-Isla>mi>, 2001], 83).

35 Lihat: Muh}ammad ibn ‘Ali> al-Dimashqi> Ibn T{u>lu>n, (w. 1546

M./953 H.) dalam Mufa>kaha>t al-Khilla>n fi Hawa>dith al-Zama>n, vol. 1 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1998), 12.

36

Peter C. Scales, The Fall of Caliphate of Cordova Berbers & Andalus in Conflict (Leiden: E.J. Brill, 1994), 59.

37 Muh}ammad ibn ‘Ali> ibn Muh}ammad ibn T{aba>t}aba> Ibn

11

tu antara tahun 775-842 M. Dalam bahasa ekonomi, tingkat per-tumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat saat itu dapat dinilai relatif baik. Pada masa Ha>ru>n al-Rashi>d (w. 786 M.) dan anaknya al-Ma’mu>n (w. 813 M.), Philip K. Hitti menulis bahwa tingkat kepuasan publik kepada pemerintah relatif tinggi.38 Tapi sungguh sulit memverifikasi klaim Hitti karena memang dia tidak menyertakan sumber data yang dapat dirujuk. Padahal justru gejala yang lebih kuat adalah masyarakat kelas bawah yang notabene-nya merupakan mayoritas dan tinggal di luar Baghdad mengalami semacam diskriminasi, baik secara ekonomi atau politik. Ini ditandai dengan besarnya pajak tanah (al-khara>j) yang merupa-kan pemasumerupa-kan terbesar pemerintah39dan mewahnya gaya hidup masyarakat kelas atas Baghdad.40Sehingga kuat dugaan, penilaian publik sifatnya bukan masyarakat luas, namun masyarakat terbatas. Jadi seperti disebut sebelumnya, adanya kelas ekonomi dalam masyarakat saat itu menyebabkan munculnya kelas masyarakat miskin yang rendah tingkat pendapatan dan rentan terhadap pengangguran. Relasi kelas sosial dengan tumbuhnya penganggu-ran juga ditemukan oleh beberapa peneliti sosial-ekonomi.41

Dengan demikian, Kasb dapat disebut sebagai respon al-Shayba>ni> terhadap masalah pengangguran yang terjadi pada

38

Philip K. Hitti, History of the Arabs: from the Earliest Times to the Present, 7th Edition (New York: Palgrave Macmillan, 1974), 297.

39 Lihat: al-Ma>wardi>, al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyyah, 366; Ibn

Khal-du>n, Ta>ri>kh ibn Khaldu>n, 150-151.

40

Lihat: Muh}ammad ibn Ish}a>q al-Washa>, Kita>b al-Muwashsha>

(Cairo: Maktabat al-Khanji>, 1953), 1, 12, 13, 37, 124-125, 129-131, 142; bandingkan dengan keterangan al-Mas’u>di>, Muru>j al-Dhahab wa Ma‘a>din al-Jawhar , vol. 8 (Cairo: Da>r al-T{iba>‘ah al-‘A<mirah, 1283 H.), 298-299; dan al-Is}faha>ni> dalam al-Agha>ni>, vol. 9 (Cairo: Mat}bA’at al-Taqaddum, 1916), 83; Ibn al-Athi>r, al-Ka>mil fi> al-Ta>ri>kh, vol. 6 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), 279; al-Tha‘a>labi> dalam Lat}a>if al-Z{urafa>, ed. Adna>n Kari>m Rajab ({Beirut: al-Da>r al-‘Arabiyyah li al-Mawsu>’a>t, 1999), 73-74; Ibn Khaldu>n, Ta>rikh ibn Khaldu>n (Beirut: al-‘Ala>m al-‘Arabi>, t.t.), 144-145.

12

masanya, terutama pada masyarakat kelas bawah. Hal ini diperkuat oleh pembahasan al-Shayba>ni dalam al-Kasb terkait tema per-tanian42 yang pada umumnya kurang begitu disukai oleh orang Ar-ab karena anggapan bahwa dirinya terlalu mulia untuk jenis peker-jaan ini.43 Di samping itu judul al-Kasb juga menyiratkan pesan agar giat bekerja dan meninggalkan sikap kontra-produktif. Dengan bahasa lain, ini berarti bahwa ‘obyek pemasaran’ utama al-Kasb setidaknya adalah dua pihak: pertama kelas ekonomi rendah yang terdiri atas para petani, industri rumahan, dan para penganggur. Sementara pembahasan yang terkait akumulasi modal, distribusi modal, konsumsi, dan penanggulangan kemiskinan, lebih ditujukan kepada masyarakat ekonomi kelas menengah dan atas.

Maka implikasi dari hipotesis di atas ialah bahwa karya al-Kasb dapat dianalisis melalui pendekatan dua sisi: analisis politik ekonomi lebih tepatnya kebijakan ekonomi, di samping bahwa latar belakang sejarah akan dipaparkan dengan gaya penuturan historio-grafi ekonomi.

B.

Permasalahan

1. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari Judul dan latar belakang yang dikemukakan, dapat diiden-tifikasi beberapa permasalahan yaitu:

a. Bagaimana konstruk umum sejarah pemikiran ekonomi abad ke-9 M?

b. Bagaimana sejarah kajian ekonomi pada komunitas muslim Timur Tengah abad ke-9 M?

c. Bagaimana posisi keilmuan al-Shayba>ni> pada masa lalu dan masa kini?

d. Bagaimana peran al-Shayba>ni> dalam konteks sosial-politik?

e. Apakah pemikiran al-Shayba>ni> dalam beberapa karyanya dapat dikategorikan sebagai pemikiran ekonomi?

42 Muh}ammad ibn al-H{asan Al-Shayba>ni>, al-Kasb ; Ahmed

el-Ashker dan Rodney Wilson dalam Islamic Economics: a Short History (Leiden: Brill, 2006), 202.

13

f. Bagaimana jadinya konstruk pemikiran itu bila didekati me-lalui pendekatan ekonomi politik dan pendekatan sejarah? g. Apakah pada umumnya metodologi penelitian ekonomi

is-lam terkait ekonomi politik (political economy) telah tepat? h. Apa dan bagaimana relevansi pemikiran ekonomi

al-Shaybani dengan konteks kekinian?

Dari identifikasi obyek masalah yang cakupannya cukup lu-as, maka akan dibatasi pada beberapa hal berikut ini:

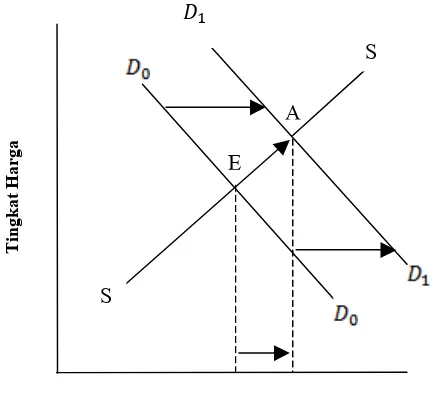

1) Bagaimana konstruk ekonomi dalam perspektif al-Shayba>ni> bila didekati dengan pendekatan political economy (ekonomi politik), terutama bila dilihat dari per-spektif demand dan supply, melihat dari struktur adat, in-formasi, struktur legal (hukum) dan pemerintah saat itu?44 2) Bagaimana hasil dan proses analisis sejarah terhadap hal di

atas bila dilakukan melalui pendekatan sejarah pemikiran ekonomi?

3) Apa dan bagaimana relevansi dan kontribusi pemikiran ekonomi al-Shaybani dengan konteks kekinian?

2. Perumusan Masalah

Sebagai sebuah penelitian pada konsentrasi bidang studi Ekonomi Islam, penelitian ini akan mengkaji sejarah pemikiran ekonomi islam, khususnya pada abad ke-9 M., dengan kasus pemikiran ekonomi Muh}ammad ibn al-H{asan al-Shayba>ni> yang diteliti melalui karya-karyanya. Hal yang menarik, se-bagaimana disinggung di atas, adalah menguak labirin relasi antara penulisan al-Kasb dengan latar belakang masyarakat saat itu. Hipotesis sementara yang didapatkan bahwa al-Kasb ditulis di-latarbelakangi oleh problematika pengangguran. Karya ini akan dianalisis dengan pendekatan supply dan demand solutions, se-hingga akan didapati garis merah problem pengangguran yang semoga saja dapat aktual untuk konteks saat ini.

44 Lihat pendekatan yang dipakai dalam antologi hasil editan Alain

14

Selain itu, kita juga tidak bisa menapikan suasana politis dalam kehidupan al-Shayba>ni> juga menjadikan penelitian ini cukup menarik. Karena nyatanya, setelah kemangkatan Tuan Kadi sebe-lumnya, Abu> Yu>suf yaitu sekitar dua tahun, ia menjadi Tuan Kadi di bawah pemerintahan Abbasiyah saat itu. Dengan demikian, tidak hanya melalui pendekatan sejarah pemikiran ekonomi, namun pemikiran al-Shayba>ni> juga akan sangat relevan jika didekati melalui pendekatan ekonomi-politik.

C.

Perbedaan dengan Studi-studi sebelumnya

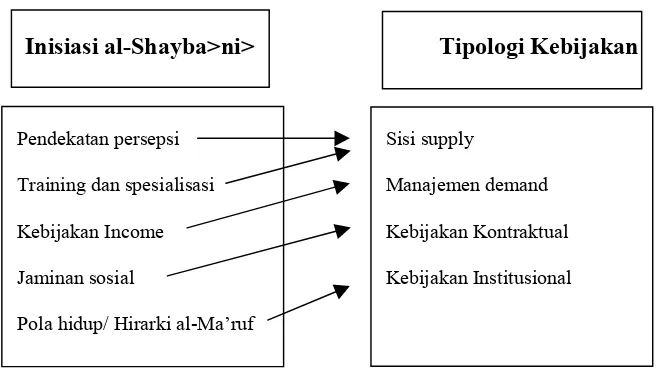

Secara khusus dan dalam konteks pengentasan pengangguran, tesis ini akan berbeda dari empat kutub besar pendekatan terhadap solusi pengangguran: (1) pendekatan demand; dan (2) pendekatan supply; (3) pendekatan instiusional; dan (4) pendekatan kon-traktual; (5) pendekatan laissez-faire.

Melalui hasil telaah literatur, dapat ditulis di sini beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya di antaranya oleh Ghazi Farooq & Yaw Ofosu45 yang meneliti terkait hubungan antara pop-ulasi, angkatan kerja dan pekerjaan. Dalam hal ini salah satu kes-impulannya relatif senada dengan tesis ini, bahwa: “Effective and lasting solutions to the employment problem require the adoption of an approach which handles the various supply and demand as-pects in an integrated manner.” Namun demikian, penelitian kedua orang ini menggunakan pendekatan ekonometrik dan studi statistik. Sementara tesis ini, menggunakan pendekatan inter-disiplin dengan dua muara utama: historiografi ekonomi dan ekonomi politik.

Lalu pada tahun 2003, Stephen W. Swith46 dengan kesimpulan yang relatif senada telah meneliti fenomena pengangguran yang dalam hal ini dianalisis dari pendekatan pasar. Artinya, Smith melihat penganggur laiknya barang yang sangat terkait dengan agregat dan mekanisme permintaan pasar. Tentu saja, kerangka penelitian ini menjadi distingtif dengan cakupan yang cukup kom-prehensif dan cita rasa empiris-nya yang cukup kental. Hal ini sedikit berbeda dengan tesis yang digarap ini dari segi pendekatan,

45

Ghazi Farooq & Yaw Ofosu, Population, Labour force, and Employment: Concept, Trends and Policy Issues (Geneva: ILO, 1992), 75.

46 Stephen W. Smith, Labour Market, 2th Edition (London: Routledge,

15

kemudian cakupan bahasan yang hanya fokus pada “penanggulan-gan dan sikap dalam menghadapi penangguran”.

Sementara Sami>r M. Qantaqji> menganggap solusi ekonomi konvensional terhadap masalah pengangguran masih belum me-nyentuh akar masalah. Dalam bukunya, ia menawarkan pendekatan “fiqh-integral”: (1) membentuk masyarakat ‘bunya>n mars}us}’ (ber-struktur solid); (2) membangun jiwa kerja dan menyiapkan kesempatan kerja; dan (3) memfasilitasi sumber daya keuangan.47 Apa yang ditawarkan oleh Qantaqji> tidak dikerangkakan dalam pendekatan ekonomi konvensional yang notabene telah mendunia, sehingga nampak kehilangan konteks dan menyendiri di menara gading. Nah, tesis yang coba ditulis ini sebaliknya, akan melakukan kontekstualisasi pemikiran ekonomi al-Shayba>ni> dalam kerang-ka pemikiran ekonomi kontemporer. Hal senada dengan Qantaqji> juga dilakukan oleh Husayn Shah}h}a>tah. Dengan konteks ekonomi berkembang, dia menawarkan “strategi ekonomi-islami” terhadap problem pengangguran yang beracuan pada beberapa pro-gram kerja: (1) menyiapkan SDM baik secara mental-spiritual dan skill, (2) mengembangkan pembiayaan dengan skim-islami; (3) proteksi pemerintah terhadap proyek-proyek pertumbuhan con-tohnya dengan mengkaji ulang regulasi perpajakan; dan (4) peran aktif NGO masyarakat madani terkait sektor mikro ekonomi.48

Terhadap beberapa penelitian dan tulisan di atas, penulis sei-rama dalam kesimpulan tapi berbeda dalam metodologi. Dengan kata lain, solusi terhadap pengangguran yang ditawarkan memang dalam hal ini sejalan: bahwa pengangguran harus ditangani dengan pendekatan integral yang mengkombinasikan dua pendekatan baik sisi supply atau sisi demand.

Adapun kutub kedua dan ketiga lainnya yaitu kutub yang hanya menekankan salah satu dari sisi demand atau sisi supply saja, dapat dikemukakan diantaranya dengan penelitian Fahim Khan yang menitikberatkan pada penanggulangan pengangguran dengan wa-wasan wirausaha (entrepreneurship oriented), yang berarti

47 Samir M. Qantaqji>, Mushkilat Bat}a>lah wa ‘Ila>juha> fi> al-Isla>m (H{ama>h: Markaz Abh}a>th Fiqh al-Mu’a>mala>t al-Isla>miyyah, 2004).

48 Lihat: Husayn Shah}h}a>tah, “al-Manhaj al-Isla>mi> li ‘Ila>j Mushkilat

16

jadikan sisi supply sebagai fokus. Secara senada, Johansson (2000), Hurst, dan Lusardi, (2004) yang menekankan bahwa pengangguran yang tinggi dapat dikaitkan dengan rendahnya tingkat kemandiri-an.49Adapun beberapa penelitian yang lebih menekankan sisi sup-ply, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Audretsch (1995); Audretsch, Thurik, Verheul dan Wennekers (2002) yang menyim-pulkan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi berkorelasi dengan stagnan-nya pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada sedikitnya peluang kewirausahaan.50

Terhadap penelitian-penelitian yang lebih menekankan sisi supply atau demand an sich ini, penulis tidak senada lebih karena pendekatan terhadap penangguran sejatinya tidak simplistis. Na-mun sejatinya integral dan sistematis. Dari sisi metodologi, penelitian-penelitian di atas lebih mengedepankan pendekatan ekonometrik dan statistik, sementara penelitian saya lebih men-gutamakan pendekatan sejarah ekonomi dan ekonomi politik.

D.

Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengelaborasi sejarah pemikiran ekonomi abad ke-8 M dan merekonrtuksi sejarah tersebut. Namun dapat disampaikan bahwa secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan:

1. Membangun konsepsi wacana pemikiran ekonomi islam berdasarkan kajian tokoh tertentu;

2. Menguji pemikiran ekonomi Muh}ammad ibn al-H{asan al-Shayba>ni> melalui pisau analisis ekonomi politik dan sejarah pemikiran ekonomi.

3. Menjelaskan posisi al-Shayba>ni> dalam sejarah peta pemikiran ekonom dunia.

E.

Manfaat Penelitian

49 A. Roy Thurik, Martin A. Carree, André van Stel, David B. Audretsch,

“Does Self-Employment Reduce Unemployment?” Jena Economic Research Papers (2007) : 6 -18.

50 D. B. Audretsch, A. R. Thurik, I. Verheul. and A. R. M. Wennekers (eds.), Entrepreneurship: Determinants and Policy in a European-US Comparison

17

Penelitian ini selain akan menambah wawasan yang relatif baru karena juga menggunakan pendekatan yang berbeda, diharapkan akan bermanfaat dalam pengembangan literatur ekonomi islam. Karya dan pemikiran ekonomi al-Shayba>ni> nampaknya merupa-kan dialektika ilmu dan sikap agamis terhadap realitas sosio-politik saat itu. Jadi secara praktis, hasil penelitian terhadap pemikiran ekonomi al-Shayba>ni> dapat dimanfaatkan dalam industri keu-angan saat ini. Selain itu, karena merupakan kajian lanjutan dari kajian-kajian sebelumnya mengenai al-Shayba>ni>, sehingga kajian ini lebih bersifat examiner-complementer.

F.

Metodologi Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data utama (primary resources) dalam penelitian ini adalah dua karya utama al-Shayba>ni>, yaitu: al-Kasb atau al-Iktisa>b fi> al-Rizq al-Mustat}a>b, dan al-Mabsu>t}. Beberapa karya ini dibagi kepada dua klasifikasi, sesuai dengan kualitas transmisinya kepada dua: (1) z}a>hir al-riwa>yah51 yaitu buku al-Ashl atau yang lebih dikenal dengan al-Mabsu>t} yang dianggap karya utama dan paling otoritatif. Buku ini akan dijadikan rujukan utama seandainya dalam al-Kasb ditemukan adanya pernyataan yang bertolak belakang dengan apa yang tertera di dalam al-Mabsu>t}. (2) Ghayr z}a>hir al-riwa>yah,52 yaitu al-Kasb atau al-Iktisa>b fi> al-Rizq al-Mustat}a>b. Kedua buku ini akan dianalisis dengan pendekatan ekonomi politik dan pendekatan sejarah pemikiran ekonomi.

Dua sumber ini dipilih, di antara sekitar 16 buah karya yang disandarkan kepada al-Shayba>ni>53dikarenakan buku al-Kasb

51 Lihat klasifikasi karya al-Shayba>ni> ini dalam karya Muhammad ibn

Isha>q ibn Nadi>m, al-Fihris, vol. 1 (Beirut, Da>r al-Ma‘a>rif, 1978), 204; Muh}ammad Abu> Zahra>’, Abu> H{ani>fah: Haya>tuhu> wa ‘Ashruhu>, A<ra>uhu> wa Fiqhuhu>, vol. 2 (Beirut: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1947), 27; Ibn ‘A<shûr, “Kutub Zha>hir al-Riwa>yah,” dalam Majjalat al-Azhar, vol. 36 (1965): 907-908.

52 Yaitu buku yang sumber transmisinya tidak seakurat dan semasyhur Zahir al-riwa>yah. Lihat: Ibn ‘A<shu>r, “Kutub Zha>hir al-Riwa>yah,” Maj-jalat al-Az}har, vol. 36 (1965) : 907-908.

18

berkaitan secara khusus dengan pemikiran ekonomi. Sementara bu-ku al-Mabsu>t} merupakan buku rujukan utama dan paling otori-tatif karena kualitas transmisinya. Selain itu, kedua sumber ini dapat diakses melalui naskah-naskah: seperti naskah al-Kasb yang terdapat di perpustakaan al-Malik ‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-‘Azi>z dengan kode 1153, atau melalui buku cetakan seperti al-Iktisa>b fi al-Rizq al-Mustat}a>b yang dicetak Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah,

Beirut, tahun 1986. Sementara naskah al-Mabsut}>, terdapat di be-berapa perpustakaan, di antaranya Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, dengan kode 382/Fiqh Hanafi, juga terdapat di Ma‘had al-Makht}u>t}a>t, dengan kode 1:255, II/Hanafi.

Adapun sumber kedua (secondary resources) penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka ilmiah, baik berbentuk fisik sebagai buku maupun digital yang berkaitan dengan hal-hal teoritis dan pendekatan ilmiah dan lain-lain.

Sebagai acuan yang menjadi sumber dalam pendekatan ekonomi politik adalah dua karya J. S. Mill, Princip of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosopy, ed. Stephen Nathanson (Indianapolis, Hackett Publishing Company, 2004); “On the Definition and Method of Political Economy”

da-lam The Philosophy of Economics; an Anthology, ed. D. Hausman

(Cambridge: Cambridge University Press, 2008); karya Leland B. Yeager yaitu Ethics as Social Sceince: The Moral Philosophy of Social Cooperation, New Thinking in Political Economy, Chelten-ham, Edward Elgar, 2001; antologi Marciano, Alain, dan Josselin, Jean-Michel, Law and the State: A Political Economy Approach, Cheltenham, Edward Elgar, 2005; Mehmet Asutay, “a Political Economy Approach to Islamic Economics: Systemic Understand-ing for An Alternative Economic System”, Kyoto Bulletin of Islam-ic Area Studies 1-2 (2007); dan tulisan Dimitris Milonakis dan Ben Fine, From Political Economy to Economics: Method, the Social

‘ala> Ahl al-Madi>nah; Kita>b al-As}l al-Ma’ru>f bi al Mabsu>t}; al-Ja>mi’ al-S{aghi>r, al-Ja>mi’ al-Kabi>r, Kita>b al-Ziya>da>t, Kita>b al-A<tha>r,

Kita>b Ziya>da>t al-Ziya>da>t, Kita>b al-Nawa>dir, Kita>b al-Ruqiyya>t,

Kita>b al-Kaisa>niyya>t, Kita>b al-Jurja>niyya>t, Kita>b al-Ha>ru>niyya>t

19

and the Historical in the Evolution of Economic Theory (Oxon: Routledge, 2009).

Sementara untuk pendekatan sejarah pemikiran ekonomi, sum-ber yang dipakai adalah karya Husein Ghanim, al-Madkhal li Di-ra>sat al-Ta>ri>kh al-Iqtisha>di> wa al-Had}a>ri>: Ru‘yah Is-la>miyyah (Manshura: Da>r al-Wafa>, 1990); F. A. Hayek dalam

the Trend of Economic Thinking (London: Routledge, 1991); Jo-seph A. Schumpeter yang berjudul History of Economic Analyis

(London, Routledge, 2006); S. M. Ghazanfar, Medieval Islamic Economic Thought Filling the Great Gap in European Economics

(London, Routledge Curzon, 2003); dan karya Ernesto Screpanti dan Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought (New York, Oxford University Press, 2005).

Untuk pendekatan sejarah hidup al-Shayba>ni, digunakan be-berapa sumber di antaranya sebagaimana berikut: tiga karya Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Uthma>n al-Dhahabi>, Mana>qib al-Ima>m Abi> Hani>fah wa S}a>hibayhi Abi> Yu>suf wa Muh}ammad ibn al-H{asan, ed. Muh}ammad Za>hid al-Kauthari> dan Abu al-Wafa> al-Afgha>ni>, cet. IV (Hayderabad: Lajnat Ih}ya> al-Ma’a>rif al-Nu’ma>niyah, 1419 H.); dan Siyar A‘ala>m al-Nubala>, ed. Shu‘aib al-Arna>u>th, dkk., cet. III (Cairo: Muas-sasat al-Risa>lah, 1985); dan Ta>ri>kh al-Isla>m wa Wafaya>t al-Masyha>hi>r wa al-A‘ala>m, ed. Umar Abd al-Sala>m Tad-mu>ri (Beirut: Da>r al-Kita>b al-Arabi>, 1988); kemudian karya al-Baghda>di> (Ah}mad ibn Ali> Abu Bakr al-Khati>b),

Ta>ri>kh Baghda>d (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt); dan karya Ibn al-Jawzi> (Abd al-Rahman ibn Ali), al-Muntaz}am fi> Ta>ri>kh al-Mulu>k wa al-Umam, ed. Muhammad Abd al-Qa>dir ‘At}a’> dan Must}afa> Abd Qa>dir ‘At}a>’ (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992).

Selain sumber-sumber itu, literatur-literatur lain yang terkait dengan sejarah masyakarat Arab abad ke-8 Masehi, biografi Muh}ammad ibn al-H{asan al-Shayba>ni>, literatur metodologi pemikiran sejarah dan literatur ekonomi politik juga akan digunakan.

20

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu menjelaskan, menggam-barkan dan menguji melalui studi kasus, maka model atau jenis penelitian yang lazim akan digunakan adalah pendekatan kualitatif. Namun demikian, diperlukan pendekatan yang berbeda dalam membaca pemikiran tokoh tertentu. Dalam ruang yang lebih besar, tren Islamic studies dua dasawarsa yang lalu, dapat dikatakan didominasi pendekatan sejarah. Sementara tren yang saat ini cukup diminati adalah pendekatan interdisipliner ilmu-ilmu sosial baik melalui pendekatan semantik atau antropologis. Namun dalam persfektif ekonomi politik Islam, Shamim Ahmad Siddiqi (2009) menawarkan pendekatan pluralistik. Alasan utama penggunaan pendekatan ini adalah perlunya pembacaan yang khusus terhadap litertur ekonomi neo klasik yang utamanya lebih bersifat positivis-tik. Hal ini dikarenakan seringkali kritik ekonom muslim— pengusung ekonomi islam—terhadap ekonomi neo-klasik malah tidak tepat sasaran.54

Berkaitan dengan itu, tesis ini akan menggunakan pendekatan analisis sejarah dan pendekatan ekonomi politik. Adapun dalam analisis sejarah yang dipakai terdiri atas historiograpi ekonomi ( his-toriography of economics).55

Terkait dengan pendekatan ini, ditawarkan empat pola dalam membangun sejarah pemikiran ekonomi.

1) Rekonstruksi sejarah (historical reconstruction) yang berdasar-kan pada restitusi sistem teoritis dari ilmuan terdahulu, dimulai dari postulat yang mereka bangun—sesuai dengan kreteria teor-itis dan epistemologis. Namun ada ketidakleluasaan dalam pen-dekatan ini sebagaimana disebutkan oleh Quentin Skinner: Tid-ak ada perantara yang secara cepat dapat dikatTid-akan memiliki ar-ti atau melakukan sesuatu di mana ia sama sekali ar-tidak dapat dibawa untuk diterima sebagai sebuah deskripsi tepat atas apa

54 Lihat: Shamim Ahmad Siddiqi, “a Suggested Methodology for the

Po-litical Economy of Islam,” (2009), 101-142. Secara defenitif, Shamim tidak men-jelaskan lebih lanjut apa yang dia maksudkan dengan pendekatan pluralistik. Namun, nampaknya penekanan yang dibuatnya terletak pada ‘tidak menolak mentah-mentah apa yang ditawarkan oleh ekonomi barat’.

55

Sebagaimana ditulis oleh Annie L. Cot dan Jérôme Lallement dalam the Historiography of Economics, a Methodological Approach (Joseph A. Schum-peter, Historian of Economics Perpectives on the History of Economic Thought

21

yang telah ia lakukan atau maksud (Skinner 1969, 28; Rorty 1984, 50).

2) Sebaliknya, genre kedua yaitu rekonstruksi rasional (rational reconstruction). Gaya ini membincang ilmuan dahulu se-bagaimana bila teori mereka pernah sejaman dan mendiskusikannya dengan bahasa yang modern, sembari (be-rusaha) menemukan kesalahan, kemudian untuk menggaris-bawahi kemajuan ilmiah, yang dalam konteks ini, memberi pengertian yang jelas terkait sejarah pemikiran apapun. Konsekuensinya, akan banyak sebagaimana banyaknya rekon-struksi rasional yang mendaku menemukan kebenaran yang signifikan. Dalam karya hebat seorang filosof yang telah wafat, sebagaimana sangat penting adanya konteks yang berbeda di mana karya-karyanya itu dapat ditempatkan.

3) Geistesgeschichte—sejarah intelektual. Secara khas,

mendeskripsikan filosuf dalam kaitan dengan seluruh karyanya ketimbang argument-argumen termasyhurnya (Rorty 1984, 57). 4) Dexography, yang bertujuan untuk mendemonstrasikan daya

tahan pertanyaan-pertanyaan teoritis tertentu guna menjatuhkan problematika ortodoksi modern pada suatu aturan yang disiap-kan tanpa mengacu pada problematika itu sendiri.

Secara teknis, melalui pendekatan inter-koneksi antar empat po-la tersebut, nantinya akan ditemukan bagaimana keseluruhan situasi sosial56 yang berinteraksi secara sinergis. Sementara untuk sosok al-Shayba>ni>, nantinya akan diposisikan secara bertingkat dengan mengadopsi pendekatan yang ditawarkan Mark Skousen (2001), yaitu pendekatan tiang Totem.57

Dalam pendekatan ekonomi politik, penulis tidak terpaku dengan salah satu school of economic thought seperti ekonomi

56

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. 4 (Bandung: Alpabeta, 2008), 207.

57 Patung ukiran yang merupakan lambang suku Indian. Mark Skousen

22

tik Marxis58 atau ideologi-ideologi lain dalam paham ekonomi.59 Hal ini dikarenakan metodologi dalam hal ini dianggap sebagai alat bantu analisis pemikiran ekonomi sehingga ia merupakan materi implisit-integral dalam tulisan. Namun yang jelas, kerangka ana-lisis ekonomi-politik akan difokuskan pada hubungan pemikiran ekonomi al-Shayba>ni>—di samping aktivitas ekonomi jaman itu—dengan tiga domain: (1) adat; (2) hukum; dan (3) pemerintah.

Situasi-situasi sosial ini secara umum akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

G.

Sistematika penulisan

Tesis ini disusun dalam enam bab: pada bab pertama yang merupakan pendahuluan dibahas latar belakang, identifikasi masa-lah, penelitian terdahulu yang relevan, tujuan dan manfaat serta metodologi penelitian, juga sistematika dan acuan penelitian.

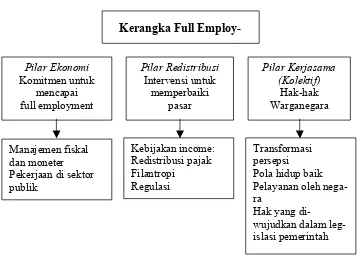

Adapun Bab Kedua akan menguraikan landasan teori berbagai pendekatan dalam penanganan penangguran yang sangat terkait dengan abu-abunya definisi pengangguran, penyebab penganggu-ran dan ideologi pemikir ekonomi terkait. Dalam hal ini dikemuka-kan beberapa tipologi kebijadikemuka-kan ekonomi.

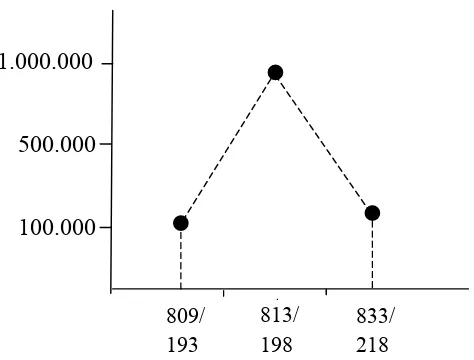

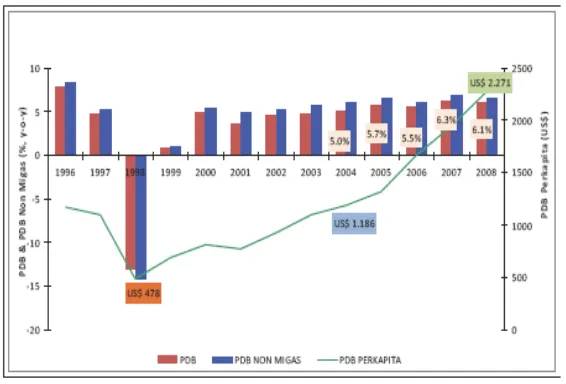

Pada Bab Ketiga, dibahas proyeksi makroekonomi Abbasiyah yang akan menentukan bagaimana latarbelakang pengambilan keputusan ekonomi. Bab ini juga memuat adanya indikator ekonomi rezim Abbasiyah pada tiga masa: al-Rashi>d, al-Ami>n dan al-Ma’mu>n. Tidak lupa, arah perekonomian dan alternatif ke-bijakan pemerintah.

Pada Bab Keempat, akan diketengahkan uraian terkait full em-ployment dan dinamikanya dalam konteks negara Abbasiyah fase

58 Lihat: Arnot, R. Page, A Marx House Syllabus, An Introduction to Po-litical Economy, (London: Lawrence & Wishart, t.t); bahwa objek ekonomi poli-tik Marxisme disebut bahwa objek polipoli-tik ekonomi adalah relasi-relasi produksi (George C. Wang, ed., Fundamentals of Political Economy terj. Cheng-Chih ching Chi HsÜeh chi Ch’u chih-shih [New York: M.E. Sharpe Inc. Publisher, 1977], 3-9.)

59 Seperti dalam versi Islami. Ekonomi Politik Islami (EPI) yang

23

al-Ma’mu>n. Di sinilah terlihat pentingnya kebijakan ekonomi yang diusulkan oleh al-Shayba>ni>. Juga disampaikan upah riil dan purchasing power dalam kasus tentara Abbasiyah.

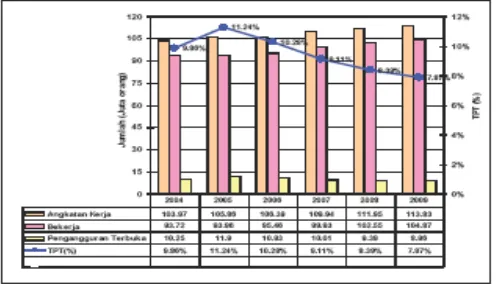

Sementara pada Bab Kelima, didedahkan relevansi dan dina-mika kebijakan ekonomi Abbasiyah dan kebijakan ekonomi ter-hadap pengangguran yang diambil oleh pemerintah Indonesia.

24

BAB II

PENGANGGURAN DALAM TREN

KEBIJAKAN EKONOMI

Ketepatan kebijakan ekonomi terkait pengangguran pasca krisis ekonomi global yang masih melanda AS dan beberapa negara lainnya digugat. Ini menyiratkan fakta bahwa kita tengah berada pada fase di mana berbagai bentuk asumsi yang kokoh dalam mak-roekonomi kembali dipertanyakan. Banyak sekali suara dalam perdebatan ini. Terkait pengangguran, kebanyakan argumentasi di-informasikan baik oleh model ekonomi kla sik: bahwa pasar bebas diasumsikan akan optimal, atau oleh model ala neo-Keynesian bahwa kegagalan pasar pekerja muncul sebagai konsekuensi dari asumsi bahwa harga adalah bersifat lengket (sticky). Sementara ka-langan justru melihat krisis berpangkal dari psikologi partisipan pasar yang cenderung overconfidence terhadap harga asset mere-ka.1

Teori-teori ekonomi modern yang mendasari analisis di atas— yang biasanya disebut ekonomi konvensional—telah cukup lama dikembangkan dan menghasilkan formula yang sophisticated. Ber-beda dengan itu, apa yang disebut “Ekonomi Islam” justru masih dalam fase pubertas, bahkan dalam usia modernnya yang memasu-ki dekade ketiga. Oleh karenanya, menjadi tidak relevan menggunakan instrumen ekonomi islam an sich dalam menganalisis realitas pengangguran yang sangat kompleks.

Ide bab ini sederhana saja: bahwa setiap kebijakan ekonomi berdasarkan pada teori ekonomi tertentu. Beberapa teori menggam-barkan bahwa pengangguran adalah outcome efektif dari aktivitas pasar. Teori-teori ini biasanya berinduk dan berupaya merasional-isasi kebijakan laissez-faire. Sementara beberapa teori yang lain justru melihat pengangguran sebagai produk dari kegagalan pasar. Namun sejatinya, pengangguran harus dilihat sebagai gejala dari banyak kemungkinan penyakit: banyak kegagalan pasar yang ber-beda dapat menghasilkan masalah pengangguran yang sama. Oleh karena itu, diperlukan treatment yang ad hoc terhadap penyakit

1 Lihat: Roger E. A. Farmer, “How to Reduce Unmeployment: A New

25

yang berbeda-beda itu. Artinya, kegagalan pasar memerlukan ke-bijakan tertentu pula.

Meski demikian, cukup sulit untuk mengevaluasi berbagai ke-bijakan pengangguran dengan menilai signifikansi praktis dari keg-agalan pasar—sebagaimana diidentifikasi oleh teori-teori landasan tersebut. Selebihnya, kegagalan pasar ini tumbuh ketika orang tidak sepenuhnya dikompensasi untuk biaya dan keuntungan yang mere-ka paksamere-kan satu sama lain. Sementara biaya dan keuntungan yang tidak dikompensasi ini secara inheren sulit untuk diukur. Dengan alasan ini, mengevaluasi kebijakan pengangguran sejatinya melalui ‘investigasi’ atas kekuatan prediksi dari teori-teori tersebut.

A.

Kebijakan Laissez-Faire

Pada umumnya para ekonom membagi pendekatan kebijakan dalam menghadapi realitas pengangguran kepada lima tipologi:2 Ti-pologi pertama yaitu kebijakan “laissez-faire”3, yang menyiratkan bahwa pemerintah dalam hal ini harus berbuat sedikit atau tidak sama sekali untuk mempengaruhi tingkat pengangguran.4 Pan-dangan ini didukung oleh setidaknya tiga teori: (a) teori tradisional terkait “the natural rate of unemployment” (teori tingkat

2Lihat: Dennis J. Snower, “Evaluating Unemployment Policies: What Do

the Underlying Theories Tell Us?,” Oxford Review of Economic Policy, vol. 11 (1995): 110-135; Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market, ed. Dennis J. Snower & Guillermo de la Dahesa (Cambridge: Cam-bridge University Press, 1997), 15-44.

3

Laissez-faire adalah frase berbahasa Prancis yang arti harfiahnya adalah “biarkan berbuat”. Tidak ada yang tahu secara pasti asal-usulnya. Namun cerita rakyat (folklore) menginformasikan bahwa frase ini berasal dari jawaban Jean-Baptiste Colbert, pengendali umum keuangan Raja Louis XIV terkait dengan kebijakan pemerintah Raja Louis XIV terhadap para pebisnis. Kebijakan laissez-faire mendapat dukungan kuat di kalangan ekonom klasik, seperti yang terjadi di Inggris di bawah pengaruh ekonom-filsuf, Adam Smith (Lihat Encyclopedia Britannica Online 2011, yang diakses pada 2 Agustus 2011: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/328028/laissez-faire.

4 Lihat misalnya: Walter Block & William Barnett II, “A Possitive

26

guran alami), (b) teori substitusi intertemporal, dan (c) teori siklus bisnis.5

Kebijakan laissez-faire pada prinsipnya berdasar pada beberapa model terkait sisi-sisi pengangguran yang terobservasi yang dinilai sebagai hasil dari usaha optimalisasi berbagai keputusan, baik dari pihak pencari kerja atau penyedia kerja—dalam bingkai pasar efisien. Pada faktanya, minimal ada dua tipe mendasar dari ke-bijakan ini: (1) tipe yang menghambat intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkat pengangguran jangka pan-jang (sembari berargumen bahwa sesungguhnya bentuk-bentuk in-tervensi tidak akan efektif dan tidak diingini oleh pasar), namun tetap mengakui adanya kemungkinan efektivitas dan penerimaan terhadap kebijakan dalam urusan ayunan siklus pengangguran. Secara lebih khusus, tipikal ini menganjurkan kebijakan yang dapat diprediksi oleh pasar dan agen-agen ekonomi. Beberapa pengamat menilai bahwa pandangan ini mendapat “ekspresi yang kuat” dari varian kliring pasar yang berbasis pada teori tingkat ala-mi pengangguran6 (2) tipe yang menghambat intervensi pemerintah

5 Substitusi intertemporal yang dimaksud yaitu proses memaksimalkan

utilitas dengan cara mengalokasikan sumber daya lintas waktu. Sementara siklus bisnis berarti suatu tipe dimana terjadi fluktuasi pada agregat aktivitas ekonomi negara yang mengatur kerja melalui perusahaan bisnis. Haberier misalnya men-catat banyak sekali penyebab terjadinya siklus ini,seperti perubahan kredit, in-vestasi berlebihan, biaya produksi, dst. (G. Haberier, “Prosperity and Depression.

A Theoretical Analysis of Cyclical Movements, 3th Edition [London: Allen & Unwin, 1958]; N.Gregory Mankiw, Julio J. Rotemberg & L. W. Summers, “In-tertemporal Substitution in Macroeconomics,” The Quarterly Journal of Eco-nomics, vol. 100, no. 1 (Februari, 1985): 225-251; Dennis J. Snower, “Evaluat-ing Unemployment Policies: What do the Underly“Evaluat-ing Theories Tell Us? Dalam

Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market. [Cambridge: Cambridge University Press, 1997]).

6Teori tingkat pengangguran alami (The Natural Rate of Unemployment)

27

tidak hanya pada pengangguran jangka panjang namun juga dengan pengangguran siklikal. Tipe ini secara primer membenamkan ba-sisnya pada teori substitusi intertemporal dan teori siklus bisnis.

Dengan demikian, kebijakan pertama ini sangat bergantung pa-da apa-danya kebijakan yang pa-dapat diprediksi, yang papa-da umumnya memanfaatkan teori rational expectations (teori ekspektasi rasion-al). Teori ini secara logis menyatakan bahwa masyarakat tidak dapat dikelabui terkait sesuatu yang mereka telah prediksi (in ways that they themselves could have predicted).7

Di sisi lain, dalam konteks pasar yang berfungsi dengan baik, jelas tidak ditemukan kasus efisien yang dapat ditentangkan dengan teori tingkat alami pengangguran. Kebijakan pemerintah, seperti kebijakan moneter, dianggap tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat alami ini, kecuali hanya sedikit. Itupun terbatas dengan cara mengarahkan “irisan” antara upah dan harga yang bersifat aktual maupun yang bersifat ekspektasi. Hal ini pada gilirannya dapat dil-akukan melalui variasi instrumen kebijakan yang tidak dapat diduga, contohnya perubahan-perubahan yang tidak dapat diek-spektasi pada supply uang.

Namun demikian, faktanya pada beberapa dekade yang lalu te-ori laissez-faire justru tidak dapat menunjukkan banyak fakta terkait pengangguran di Eropa. Dengan kepadatan yang berkurang, dan pergerakan menuju deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi pasar pekerja di banyak negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) selama tahun 1980-an, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kenapa “tingkat pengangguran alami” justru naik secara signifikan.8Teori ini tidak dan upah sehingga tingkat pengangguran kembali ke tingkat alaminya. Peru-bahan tingkat ini sebagai respon atas peruPeru-bahan pada komposisi angkatan kerja sebagai arus masuk-keluar dari para pengangguran yang tersedia sebagai yang terpengaruh. Biasanya NRU diilustrasikan dengan kurva-vertikal Phillips (M. Friedmen, “The Role of Monetary Policy,” American Economic Review, 58 [March, 1968]: 1-17; P. H. Collin, Dictionary of Economics [London: A & C Black, 2006], 136; Donald Rutherford, Routledge Dictionary of Economics, 2th Edition [London: Routladge, 2002], 408).

7 Teori ekspektasi rasional digagas oleh John F. Muth dalam tulisannya

“Rational Expectations and the Theory of Price Movements” pada Jurnal Econ-ometrica, vol. 29,no. 3 (1961): 315-335.

8Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market, ed.

28

juga mendedahkan pencerahan yang berguna terkait mengapa pengangguran di Eropa lebih kuat (persistent) dibandingan dengan di Amerika Serikat, ketika terjadi resesi besar pada tahun 1970-an, 1980-an dan 1990-an. Saat itu, tingkat pengangguran di US sendiri cenderung kembali ke level pra-resesi.

Terlepas dari itu, teori ini dapat memberitahu kita sedikit— meski ada perbedaan pendapat—terkait mengapa waktu pengang-guran di Eropa cenderung lebih lama ketimbang masa menganggur di US; mengapa tingkat pengangguran di US jauh lebih bervariasi

(mutanawwi‘ah) mengapa pengangguran turun secara tidak merata

antar populasi yang berbeda; dan kenapa pasar barang dan pekerja di US bergerak lebih dekat kepada tandemnya ketimbang di Eropa. Pada domain-domain ini, kesalahan-kesalahan ekspektasi tentu akan menunjukkan beberapa penjelasan yang lebih mendalam. Di sisi lain, kebijakan laissez-faire menghajatkan tidak adanya campur tangan pemerintah terhadap mekanisme siklus bisnis. Hal ini dapat dilihat pada kasus kebijakan stabilisasi pada pasar pekerja yang dibuat cukup eksplisit pada teori substistusi intertemporal dan si-klus bisnis riil.

Sejujurnya, dari namanya saja, “substitusi intertemporal” me-nyiratkan ia lebih concern terhadap keinginan pekerja untuk ikut serta dalam substitusi kerja yang bersifat intertemporal demi rasa nyaman dan sebaliknya (vice versa), sebagai jawaban atas berbagai insentif ekonomi. Sebagai contoh, bila pekerja percaya bahwa upah rill sementara tertekan dan akan meningkat pada masa mendatang, maka mereka kemungkinan ingin untuk mengambil kesenangan untuk saat ini dan bekerja giat pada masa yang akan datang. Demikian halnya jika mereka merasa tingkat bunga riil sementara akan rendah, ini berarti bahwa income upah mereka tidak dapat ditransfer kepada tingkat yang menguntungkan pada masa yang akan datang.

29

anggota OECD,9meski penjelasannya terhadap fenomena pengang-guran yang terjadi sekitar 25 tahun di Eropa dapat dianggap tidak memuaskan.10Alasan yang utama nampaknya adalah agak tidak masuk akal bila mereka dalam masa dua dekade itu, dianggap me-masuki mekanisme substitusi intertemporal.

Teori siklus bisnis rill sendiri—yang digagas oleh Kydland dan Prescot11, kemudian dilengkapi masing-masing oleh Long dan Plosser,12King dan Ploseer,13dan King, Plosser dan Rebelo14 --berpijak pada substitusi intertemporal dan mengindentifikasi bahwa kejutan teknologi merupakan sumber utama dari fluktuasi ekonomi. Terlepas dari adanya masalah prediksi pada teori substitusi inter-temporal, sulit didapat gambaran jelas apa itu kejutan teknologi.

Bila kemajuan teknologi relatif lebih mudah diidentifikasi, maka set back dari kemajuan itu (yang memberi dampat pada resesi ekonomi) sulit untuk diidentifikasi. Bisa saja orang beralasan bah-wa kejutan teknologi yang negatif itu merefleksikan sementara even-even makroekonomi yang merugikan seperti kenaikan harga minyak atau investasi yang tidak tepat (mesin yang rusak; barang yang diminta tidak dapat diproduksi). Namun nyatanya, guncangan negatif dari model siklus bisnis riil dapat bertahan lebih lama da-ripada kenaikan harga minyak itu. Ini menjadi aneh dalam siklus bisnis dunia dengan hubungannya dengan ekspektasi rasional terkait kliring, dan mekanisme pasar yang berfungsi sempurna.

9 Pada umumnya, perbedaan antar negara dalam persistensi dan

variabili-tas ini lebih disebabkan oleh perbedaan pada faktor preferensi dan celah teknolo-gi.

10Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market, ed.

Dennis J. Snower & Guillermo de la Dahesa,19.

11

F. Kydland & E. C. Prescott, “Time to Build and Agregate Fluctua-tions,” Econometrica,vol. 50, no. 6 (1982): 1345-1370.

12 John B. Long & Charles I. Plosser, “Real Business Cycles,” Journal of Political Economy, vol. 91, no.1 (1983): 39-69.

13

Robert G. King & Charles I. Plosser, “Money, Credit and Prices in A Real Business Cycle,” American Economic Review, vol. 74, no. 3 (1984): 363-379.

14 R. King, C. Plosser & S. Rebelo, “Production, Growth, Business Cycle

30

Oleh karena itu, terasa agak sulit untuk membela siklus bisnis riil dengan tidak menekankan peran guncangan teknologi dan fokus pada dampak teknologi tersebut. Untuk itu, model-modelnya gagal menjelaskan suatu realitas di mana tingkat konsumsi meningkat dan kemewahan (leisure) justru turun pada waktu kemajuan ekonomi, sementara pada masa ekonomi menurun, konsumsi malah berkurang dan kemewahan justru meningkat. Alasannya adalah pe-rubahan dalam selera tidak mempengaruhi kurva permintaan tenaga kerja. Makanya, dalam kondisi perekonomian yang meningkat, ketenagakerjaan akan naik bila upah riil turun. Namun turunnya upah ini justru menekan tingkat konsumsi dan meningkatkan ke-mewahan—inilah kebalikan dari yang terjadi secara aktual.

B.

Kebijakan Manajemen Demand

Tipologi kedua adalah kebijakan ‘demand-management’.15 Ti-pologi ini berbasis pada teori-teori aliran Keynesian dan Neo-Keynesian, seperti yang dulu pernah dikembangkan terkait mekanisme transmisi antara pekerja dan produk pasar. Mekanisme ini melibatkan pegawai pemerintahan dan kebijakan makroekonomi dengan tujuan agar terjadi perubahan pada permintaan produk pasar. Tipologi ini setidaknya dapat dikategorikan lagi pada dua kategori: (i) kebijakan pemerintah yang langsung merekrut masyarakat pada sektor publik; dan (ii) kebijakan permintaan produk, dengan menstimulasi ketenagakerjaan dengan meningkat-kan agregat permintaan produk.

Untuk jangka pendek, di mana respon harga dan upah melemah terhadap fluktuasi permintaan, maka tiang peyokong utama dari kebijakan ini adalah Teori dari ekonom aliran Keynesian.16Di sini, resesi dikarakterkan dengan angka pekerja yang tidak sempurna dan permintaan produk yang menguatkan satu sama lain: para pekerja menganggur karena perusahaan tidak sedang memproduksi produk atau jasa yang cukup; perusahaan tidak memproduksi

15 Charles R.Bean, “The Role in Demand tangManagement Policies in

Reducing Unemployment” Centre of Economics and Performance LSE Discus-sion Paper, 222 (1994).

16 J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money

31

bagaimana semestinya karena permintaan produk sedikit; dan per-mintaan produk menurun karena masyarakat banyak yang menganggur. Singkatnya: tidak sempurnanya permintaan pada pasar pekerja berasal dari pasar produk dan tidak sempurnanya permintaan pada pasar produk bermula dari pasar pekerja. Mekanisme yang merangkai keduanya adalah kelempeman upah-harga (wage-price sluggishness).

Teori rasional kuantitas ala Keynesian nampaknya tidak dapat menyediakan pencerahan dalam hal ini, karena dianggap melulu mengasumsikan harga dan upah dalam identifikasi yang rigid.17 Un-tungnya, beberapa teori Neo-Keynesian terkait kelempeman nomi-nal bergerak menembus “asumsi primitif” ini. Teori-teori ini selan-jutnya mencari penjelasan kenapa harga dan upah tidak berubah secukupnya untuk meniadakan kalangan yang memerlukan demi output substansial—adanya penyesuaian tingkat pekerja sebagai respon terhadap perubahan dalam permintaan.

Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk menerangkan (li tabyi>n) tingkat kelempeman harga-upah yang konsekuensinya membantu untuk menentukan jarak perjalanan waktu di mana efek kebijakan ala Keynesian ini berjalan operatif. Setidaknya ada tiga teori Neo-Keynesian yang cukup dominan dalam ranah ini:

1). Teori ‘harga menu’ (menu cost theory) yang menyatakan bahwa biaya yang kecil dari perubahan harga dapat memperngaruhi perusahaaan untuk menyesuaikan kuantitas sebagai ganti harga. Inilah bentuk respon dari perubahan kecil yang tidak sempurna pa-da agregat permintaan.18Namun demikian, setidaknya ada dua ken-dala ken-dalam menggunakan teori ini untuk memperoleh tingkat kelempeman harga-upah. Yang pertama, model “menu cost” menunjukkan bagaimana variasi permintaan produk mempengaruhi tingkat pekerja sementara biaya-biaya perubahan harga adalah biaya penyesuaian satu-satunya. Pada kenyataannya, biaya

17

Lihat misalnya: R. J. Barro & H. Grossman, Money, Employment and Inflation (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), E. Malinvaud, the Theory of Unemployed Reconsidered (Oxford: Oxford University Press, 1977), J. Muellbauer & R. Portes, “Macroeconomic Models with Quantity Rationing,”

Economic Journal, vol. 88 (1978): 788-821.

18 N. G. Mankiw, “Small Menu Costs and Large Business Cycles: A