5.1 Teknik Penangkaran

Secara umum beberapa aspek teknik manajemen penangkaran satwa sangat menentukan keberhasilan suatu jenis satwa. Aspek teknik penangkaran tersebut diantaranya adalah sejarah penangkaran jalak bali, jumlah populasi jalak bali dipenangkaran, jenis penyakit dan perawatan kesehatan, manajemen pakan, sistem perkandangan, teknik reproduksi, dan faktor penentu keberhasilan penangkaran jalak bali di MBOF. Penjelasan secara lengkap mengenai pengelolaan aspek teknik penangkaran jalak bali (Leucopsar rothschildi) di penangkaran Mega Bird and Orchid Farm berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak pengelola disajikan berikut ini.

5.1.1 Sejarah penangkaran

Jalak bali di penangkaran MBOF dimulai pada tahun 1996. Pada awalnya jalak bali yang ada di penangkaran MBOF hanya berjumlah tiga pasang yang berasal dari sumbangan Taman Safari I Cisarua, Bogor. Setelah itu, populasi jalak bali semakin bertambah dengan adanya sumbangan-sumbangan dari pencinta burung dan membeli dari penangkar burung berkicau serta membeli jalak bali dari penangkap burung di alam. Jalak bali hasil sumbangan dan perdagangan tersebut dijadikan sebagai indukan (F0). Perbanyakan jalak bali juga dilakukan dengan cara menjodohkan jalak bali yang ada sehingga dapat berkembang biak.

Pada awalnya pemilik penangkaran membuat penangkaran burung hanya untuk dijadikan hiburan dan hobi, namun karena kecintaannya pada burung-burung berkicau termaksuk jalak bali pemilik penangkaran menangkarkan burung-burung berkicau tersebut. Hingga saat ini penangkaran MBOF yang terletak di daerah Cijujung Bogor semakin berkembang dengan menambah banyak jenis-jenis yang baru.

Penangkaran MBOF memilki tujuan konservasi dan ekonomi. Pada tahun 2009, penangkaran Mega Bird and Orchid Farm telah menyumbangkan dua pasang jalak bali ke Nusa Penida (Bali) bekerjasama dengan APCB (Asosiasi Pelestari Curik Bali) dan Taman Safari I Cisarua, Bogor. Pelepasan ke alam

dilakukan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2009. Selain itu, jalak bali yang ada di penangkaran hingga saat ini dilakukan transaksi perdagangan secara legal yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Kehutanan.

Asal usul bibit jalak bali di MBOF pada dasarnya merupakan hasil breeding dari Taman Safari I Cisarua, Bogor dan para pecinta burung. Kelebihan bibit jalak bali yang berasal dari hasil penangkaran memiliki tubuh yang sehat karena pakan yang dikonsumsi memilki kandungan gizi yang sesuai dan adanya pengaturan dalam pemberian pakan, kebutuhan akan protein, lemak, karbohidarat, vitamin, dan mineral terpenuhi. Silsilah bibit jalak bali di MBOF tidak diketahui secara pasti karena tidak adanya buku silsilah (studbook) di penangkaran tersebut, sehingga untuk mengetahui silsilah jalak bali hanya melalui wawancara kepada pengelola.

5.1.2 Populasi jalak bali di penangkaran

Populasi jalak bali di MBOF sampai pada bulan Oktober tahun 2011 berjumlah 91 ekor yang meliputi jenis kelamin dan kelas umur sebagai berikut (Tabel 7).

Tabel 7 Populasi jalak bali tahun 2011 berdasarkan jenis kelamin dan kelas umur

Kelas umur Jenis kelamin Jumlah Keterangan

0 – 2 bulan - 15 ekor Anakan 2 – 5 bulan - 30 ekor Anakan 5 – 12 bulan - 10ekor Anakan

1 – 2 tahun - - -

2 – 3 tahun 6 jantan,6 betina 12 ekor - 3 – 4 tahun 7 jantan, 7 betina 14 ekor Indukan (F1) 4 – 5 tahun 5 jantan, 5 betina 10 ekor Indukan (F0)

Berdasarkan tabel 7 populasi jalak bali paling banyak berada pada usia anakan (0 – 12 bulan) hal ini dikarenakan setiap bulan jalak bali di penangkaran MBOF mampu berkembangbiak sebanyak 8 – 12 kali dalam satu tahun dengan jumlah telur yang dihasilkan 2 – 3 telur. Namun, yang dapat tumbuh dengan baik hanya sekitar 1 – 2 ekor. Jalak bali pada usia 1 – 2 tahun tidak terdapat di penangkaran karena pada kelas umur tersebut jalak bali sudah siap untuk dijual kepada para penghobi burung kecuali jalak bali yang dipersiapkan untuk menjadi indukan. Tujuan pembuatan penangkaran MBOF ini adalah dengan tujuan konservasi dan tujuan ekonomi sehingga sudah banyak jalak bali yang

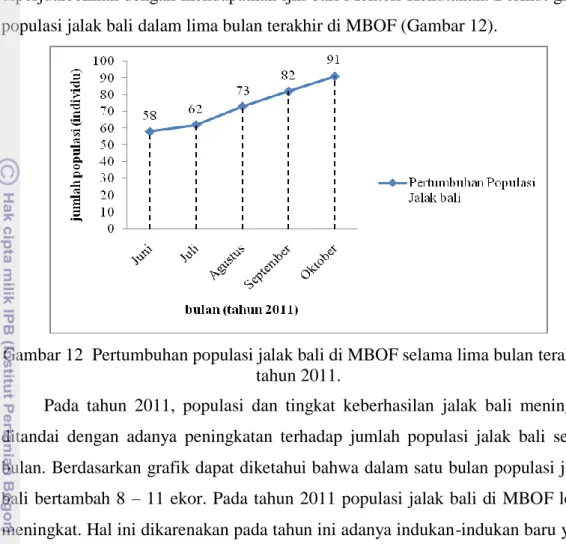

diperjualbelikan dengan mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan. Berikut grafik populasi jalak bali dalam lima bulan terakhir di MBOF (Gambar 12).

Gambar 12 Pertumbuhan populasi jalak bali di MBOF selama lima bulan terakhir tahun 2011.

Pada tahun 2011, populasi dan tingkat keberhasilan jalak bali meningkat ditandai dengan adanya peningkatan terhadap jumlah populasi jalak bali setiap bulan. Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa dalam satu bulan populasi jalak bali bertambah 8 – 11 ekor. Pada tahun 2011 populasi jalak bali di MBOF lebih meningkat. Hal ini dikarenakan pada tahun ini adanya indukan-indukan baru yang merupakan generasi F1 atau hasil perkawinan indukan sebelumnya.

5.1.3 Sistem perkandangan

Salah satu aspek penting dari usaha penangkaran satwa adalah kandang yang berfungsi sebagai habitat buatan (artificial habitat) atau tempat hidup satwa. Kandang sebagai tempat hidup satwa harus memenuhi semua kebutuhan hidup satwa seperti luas yang cukup untuk pertumbuhan hidup satwa, suhu, kelembaban serta sirkulasi udara yang cukup dan tersedianya komponen penunjang lainnya seperti tempat berlindung, bertengger, dan berkembangbiak serta terjaga sanitasinya dari serangan penyakit.

Penyediaan habitat buatan sebagai tempat hidup di penangkaran jalak bali menjadi salah satu prasyarat penting yang harus dipersiapkan sebelum pengembangan penangkaran. Habitat tersebut yaitu berupa kandang dan komponen pendukung dalam kandang. Kandang merupakan faktor utama dalam

faktor penentu keberhasilan penangkaran jalak bali di penangkaran Mega Bird and Orchid Farm.

5.1.3.1 Jenis, ukuran, dan konstruksi kandang

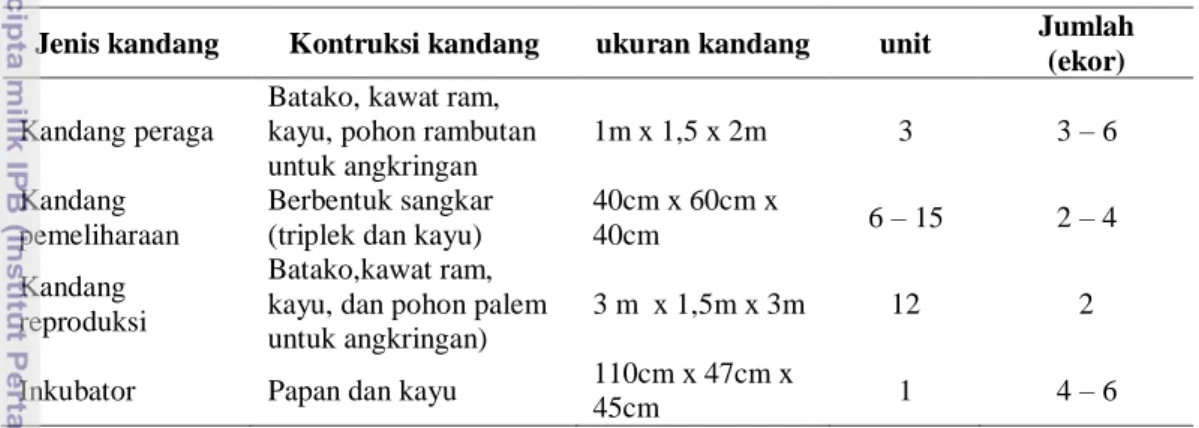

Jenis kandang jalak bali yang ada di penangkaran MBOF terbagi kedalam empat bagian yaitu kandang peraga, kandang kawin (indukan), kandang pemeliharaan, dan kandang inkubator (anakan atau piyik jalak bali). Berikut konstruksi dan ukuran kandang jalak bali di penangkaran MBOF (Tabel 8).

Tabel 8 Jenis, konstruksi, dan ukuran kandang jalak bali di penangkaran MBOF.

Jenis kandang Kontruksi kandang ukuran kandang unit Jumlah (ekor)

Kandang peraga

Batako, kawat ram, kayu, pohon rambutan untuk angkringan

1m x 1,5 x 2m 3 3 – 6 Kandang

pemeliharaan

Berbentuk sangkar (triplek dan kayu)

40cm x 60cm x

40cm 6 – 15 2 – 4 Kandang

reproduksi

Batako,kawat ram, kayu, dan pohon palem untuk angkringan)

3 m x 1,5m x 3m 12 2 Inkubator Papan dan kayu 110cm x 47cm x

45cm 1 4 – 6

Kandang indukan (kandang reproduksi) jalak bali di penangkaran MBOF dibagi kedalam dua blok yaitu blok A dan blok B. Jalak bali yang berada dikandang blok A merupakan anak jalak bali generasi F1 yang sudah siap untuk bereproduksi (dewasa) sehingga dijadikan indukan dan diletakan pada kandang reproduksi, sedangkan kandang blok B merupakan jalak bali generasi F0 yang berasal dari sumbangan atau membeli dari tukang burung. Kandang indukan terletak pada bagian dalam, sedangkan kandang peraga dan kandang pemeliharaan terletak di bagian luar. Kandang indukan jauh lebih tetutup bila dibandingkan dengan kandang lainnya karena bertujuan untuk kelangsungan perkawinan pasangan-pasangan jalak bali. Selain itu, agar tidak terganggu oleh aktivitas manusia.

Jumlah unit kandang peraga sebanyak tiga buah yang terdiri dari tiga sampai dengan enam ekor, sedangkan pada kandang pemeliharan terdapat 6 – 15 kandang tergantung kebutuhan dan kandang tersebut dapat menampung 2 – 4 ekor jalak bali serta untuk inkubator tedapat satu buah unit. Kandang peraga terletak pada bagian depan penangkaran. Jalak bali pada kandang peraga ini adalah jalak

bali yang sudah tidak bereproduksi. Usia jalak bali ini berkisar antara dua sampai dengan tiga tahun. Berikut gambar kandang peraga di MBOF (Gambar 13).

Gambar 13 Kandang peraga jalak bali di MBOF, bagian kandang: (A) angkringan, (B) papan interpretasi, (C) pintu kecil, dan (D) pintu besar.

Kandang peraga yang ada di MBOF memiliki pintu yang cukup besar di bagian bawah yang berfungsi untuk memudahkan pengelola untuk mengganti air minum dan air mandi. Selain itu, untuk memudahkan dalam membersihkan kandang. Selain pintu yang besar, juga terdapat pintu yang sangat kecil terletak pada bagian tengah untuk memudahkan dalam memberi pakan jalak bali. Berikut gambar kandang reproduksi di MBOF (Gambar 14).

Gambar 14 Kandang reproduksi jalak bali di MBOF, bagian kandang: (A) pintu kecil, (B) pintu besar.

Kandang reproduksi dibuat sangat tertutup dan memiliki dua buah pintu yang terdiri dari satu pintu besar pada bagian bawah dan satu pintu kecil pada

A

B

C

D

A

B

bagian tengah. Fungsi pintu yang besar adalah untuk memudahkan pengelola dalam membersihkan kandang dan mengganti air mandi dan air minum, sedangkan fungsi pintu kecil adalah untuk mengganti pakan setiap harinya.

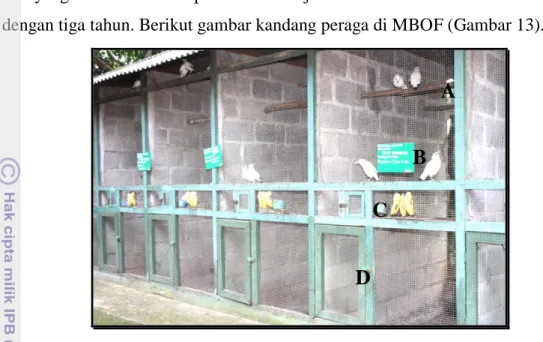

Kandang pemeliharaan terletak di bagian luar dan berbentuk sangkar-sangkar kecil yang cukup banyak. Kandang pemeliharaan ini diletakkan dengan cara digantungkan pada tiang besi dan pada malam hari dimasukan kedalam kantor. Kandang pemeliharaan hanya memiliki satu buah pintu untuk memasukan jalak bali kedalam kandang. Berikut gambar kandang pemeliharaan jalak bali di MBOF (Gambar 15).

Gambar 15 Kandang pemeliharaan jalak bali di MBOF.

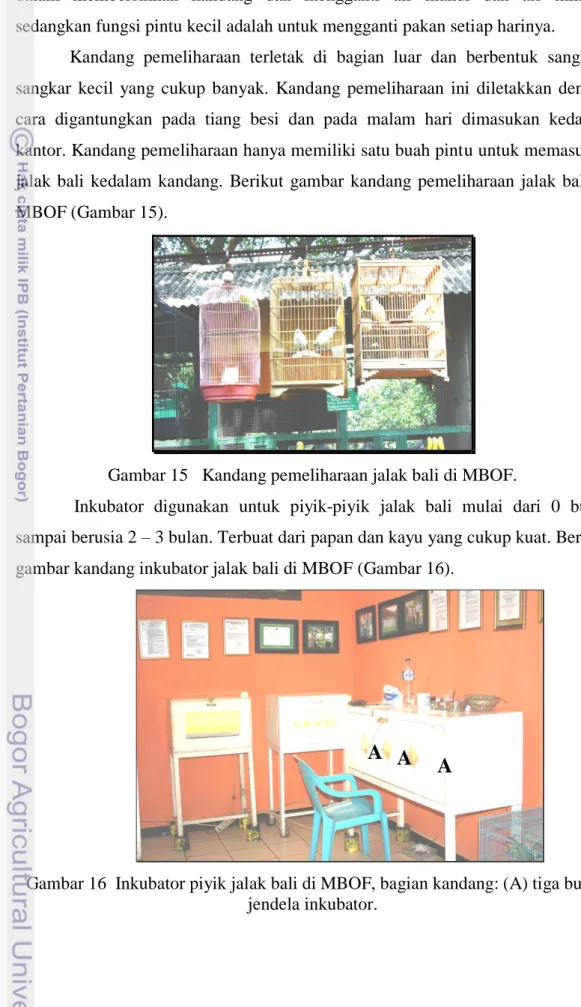

Inkubator digunakan untuk piyik-piyik jalak bali mulai dari 0 bulan sampai berusia 2 – 3 bulan. Terbuat dari papan dan kayu yang cukup kuat. Berikut gambar kandang inkubator jalak bali di MBOF (Gambar 16).

Gambar 16 Inkubator piyik jalak bali di MBOF, bagian kandang: (A) tiga buah jendela inkubator.

A

A

A

5.1.4.2 Fasilitas kandang

Fasilitas yang harus ada didalam kandang yaitu tempat makan, tempat minum, tempat mandi, tempat angkringan (bertengger), tempat tertelur, dan lain-lain. Berikut fasilitas kandang sesuai dengan jenis kandang di penangkaran MBOF (Tabel 9).

Tabel 9 Jenis dan fasilitas kandang jalak bali di penangkaran MBOF

Jenis kandang Fasilitas Keterangan

Kandang peraga Tempat makan, minum dan mandi.

Pohon rambutan untuk angkringan - Kandang pemeliharaan Tempat makan, minum, dan kayu

untuk bertengger,

Mandi di luar kandang pemeliharaan (tempat mandi khusus)

Kandang reproduksi

Tempat makan, minum dan mandi. Pohon palem untuk angkringan (bertengger), kotak sarang untuk piyik atau temapat bertelur jalak bali

-

Inkubator Sarang burung, lampu (untuk

menghangatkan) -

Tempat pakan dan air pada kandang peraga dan reproduksi tebuat dari wadah plastik agar tidak mudah pecah bila terjatuh. Tempat makan diletakan di bagian tengah dekat dengan pintu utama dan dikaitkan pada kawat ram (dinding kandang) agar memudahkan dalam pemberian makan. Selain itu, pakan jalak bali juga ada yang digantung di kawat ram seperti pisang sedangkan tempat minum dan tempat mandi diletakan di bawah dengan menggunakan wadah plastik dengan ukuran yang cukup besar. Berikut gambar tempat makan dan tempat minum jalak bali di MBOF (Gambar 17).

Gambar 17 Tempat makan dan tempat minum sekaligus mandi jalak bali di MBOF.

Tempat makan dan minum pada kandang pemeliharaan juga terbuat dari wadah plastik dan digantung atau dikaitkan pada sela-sela kayu di dalam kandang pemeliharaan. Namun, tempat mandi kandang pemeliharaan di tempatkan terpisah dengan kandang. Setiap pagi dan sore jalak bali dikeluarkan untuk dimandikan di tempat mandi khusus. Hal ini dilakukan karena jalak bali yang ada didalam kandang pemelihaan ini belum cukup dewasa berkisar antara 3 – 7 bulan. Tempat bertengger atau angkringan dalam kandang dibuat dengan meletakan pohon rambutan dan pohon palem. Tempat bertelur atau kotak sarang pada kandang reproduksi di letakan 1,5 meter dari lantai kandang, terbuat dari papan berbentuk kotak. Berikut gambar kotak sarang jalak bali di MBOF (Gambar 18).

Gambar 18 Kotak sarang jalak bali di MBOF.

Tempat makan dan minum pada inkubator terbuat dari bahan alumunium. Makanan yang diberikan pada piyik jalak bali adalah pur yang diencerkan dengan air panas. Tempat makan dan minum tidak diletakan dalam kandang karena pada piyik jalak bali diberi makan dengan cara disuapi. Inkubator terletak didalam ruangan atau kantor penangkaran MBOF. Lampu dinyalakan setiap waktu agar suhu ruangan tetap hangat. Pada kandang inkubator terdapat beberapa jendela agar sirkulasi udara berjalan dengan baik.

5.1.3.3 Pemeliharaan kandang

Perawatan kandang dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi kandang dan fasilitasnya sedemikian rupa sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangbiakan jalak bali secara optimal. Perawatan kandang dilakukan dengan cara pembersihan kandang secara rutin. Pembersihan

kandang dilakukan setiap hari di pagi hari dan pergantian pakan dan air dilakukan setiap hari.

Menurut Masy’ud (2010), perawatan kandang juga dilakukan pada pohon atau tanaman tempat berteduh jalak bali agar tidak terlalu tinggi dan disesuaikan dengan keadaan ruang kandang. Beberapa jenis tanaman yang dapat ditanam dalam kandang antara lain murbei, kembang sepatu, palm, wijaya kusuma, dan lain-lain. Perawatan dapat dilakukan dengan memangkas atau memotong seperlunya. Saat pemangkasan atau pemotongan perlu diperhatikan masa kawin atau masa pengeraman telur untuk menghindari burung menjadi stress karena dapat berakibat negatif seperti gagal perkawinan, telur gagal menetas, bahkan kadang telur dimakan oleh induknya.

5.1.3.4 Suhu dan kelembaban kandang

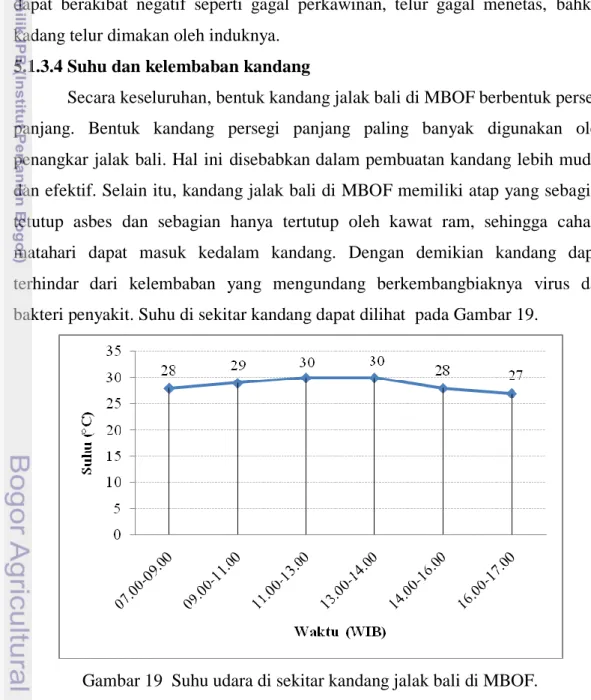

Secara keseluruhan, bentuk kandang jalak bali di MBOF berbentuk persegi panjang. Bentuk kandang persegi panjang paling banyak digunakan oleh penangkar jalak bali. Hal ini disebabkan dalam pembuatan kandang lebih mudah dan efektif. Selain itu, kandang jalak bali di MBOF memiliki atap yang sebagian tetutup asbes dan sebagian hanya tertutup oleh kawat ram, sehingga cahaya matahari dapat masuk kedalam kandang. Dengan demikian kandang dapat terhindar dari kelembaban yang mengundang berkembangbiaknya virus dan bakteri penyakit. Suhu di sekitar kandang dapat dilihat pada Gambar 19.

Suhu udara disekitar kandang jalak bali di MBOF pada pagi hari berkisar antara 27 – 28oC, sedangkan pada siang hari suhu sekitar kandang jalak bali dapat mencapai 30oC, dan pada sore hari suhu di sekitar kandang kembali menurun menjadi 27oC. Pengukuran suhu tidak dilakukan di dalam kandang akan tetapi dilakukan diluar kandang jalak bali atau di sekitar kandang jalak bali karena alat pengukur suhu (termometer dry-wet) tidak dapat dimasukan dalam kandang dan dikhawatirkan jalak bali dapat merusak alat pengukur suhu tersebut sedangkan dalam kandang reproduksi atau kandang indukan, termometer dry-wet tidak dapat dimasukan dalam kandang jalak bali karena dikhawatirkan dapat menggangu jalak bali yang akan bertelur.

Berdasarkan hasil penelitian Damanik (1996), suhu udara pagi didalam kandang penangkaran jalak bali TMII adalah 25 – 29oC, sedangkan penangkaran jalak bali di Madiun (26,5–29oC). Pada siang hari suhu udara di penangkaran jalak bali TMII dapat mencapai 27 – 31oC dan di Madiun 31,5 – 36,5oC. Suhu udara pada siang hari di penangkaran TMII dan penangkaran di Madiun jauh lebih tinggi di bandingkan dengan suhu udara di penangkaran MBOF. Suhu di sekitar kandang jalak bali di MBOF cukup rendah karena daerah sekitar kandang banyak ditanami oleh pepohonan yang cukup besar seperti pohon rambutan dan pohon mangga. Selain itu, didalam kandang jalak bali juga terdapat pohon rambutan atau palem yang dapat digunakan sebagai tempat bertengger.

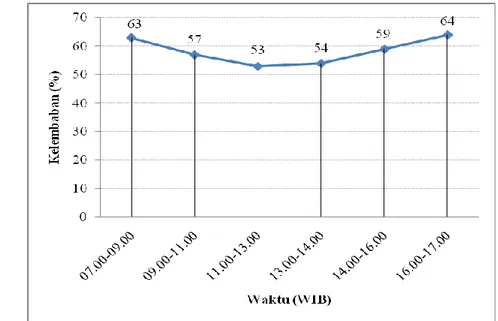

Suhu di Taman Nasional Bali Barat yang merupakan habitat alami jalak bali yaitu sekitar 15 – 30oC (PHKA 2004). Suhu tersebut cukup rendah bila dibandingkan dengan penangkaran MBOF karena pengamatan suhu selama penelitian hanya dilakukan pada pagi hari hingga sore hari sedangkan pada malam hari tidak dilakukan pengukuran suhu. Suhu pada siang hari di penangkaran hampir sama dengan suhu pada siang hari atau suhu terpanas jalak bali di alam yaitu 30oC. Selain pengukuran suhu, pengukuran kelembaban sekitar kandang juga perlu dilakukan. Hasil pengukuran kelembaban sekitar kandang ditunjukkan pada Gambar 20.

Gambar 20 Kelembaban sekitar kandang jalak bali di penangkaran MBOF. Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa kelembaban kandang jalak bali menurun pada siang hari yaitu pada pukul 11.00 sampai dengan pukul 14.00 sebesar 59%, sedangkan pada pagi hari dan sore hari kelembaban lingkungan penangkaran meningkat mencapai 64%. Dapat dikatakan bahwa kelembaban sekitar kandang jalak bali di MBOF berkisar antara 59 – 64%. Kelembaban lingkungan jalak bali di alam atau di Taman Nasional Bali Barat sekitar 65,25% (PHKA 2004). Kelembaban tersebut tidak jauh berbeda dengan kelembaban di penangkaran sehingga kondisi lingkungan penangkaran MBOF sesuai untuk penangkaran jalak bali.

5.1.4 Manajemen pakan

5.1.4.1 Pemberian pakan dan minum

Jenis pakan yang diberikan pada jalak bali di penangkaran burung MBOF adalah pisang, jangkrik, pur, dan kroto. Makanan utama jalak bali adalah pisang, serangga, dan pur, sedangkan kroto hanya diberikan sesekali karena jumlah kroto yang sangat terbatas. Pemberian jangkrik hanya diberikan pada jalak bali di kandang reproduksi, sedangkan kandang pertumbuhan hanya diberikan pisang dan pur. Kandang reproduksi yaitu kandang indukan (F0) yang terletak pada bagian dalam sedangkan kandang pertumbuhan merupakan kandang peraga (jalak bali yang belum bereproduksi). Keterbatasan dalam pemberian pakan jangkrik ini dikarenakan harga jangkrik cukup mahal dan jumlahnya yang terbatas. Selain itu, jalak bali yang berada di kandang reproduksi merupakan jalak bali indukan yang

sedang berkembangbiak, sehingga dibutuhkan pakan yang lebih banyak. Pemberian pakan diberikan secara rutin pada pagi hari, begitu juga dengan pemberian air minum diganti setiap hari pada bagi hari.

Pemberian pakan pisang terlebih dahulu dikupas sebagian kulitnya. Pisang kepok diberikan sebanyak satu sampai dengan tiga buah. Pisang yang telah dikupas sebagian kulitnya tersebut diberikan pada jalak bali dengan cara diletakkan pada wadah pakan atau digantungkan pada kawat ram yang merupakan konstruksi kandang. Pur yang diberikan pada jalak bali diletakkan pada wadah pakan.

Pemberian pakan jangkrik untuk jalak bali dilakukan dengan cara meletakkan jangkrik pada wadah pakan yang telah disediakan. Namun untuk jangkrik, terlebih dahulu dipotong bagian kakinya agar jangkrik tidak dapat terbang. Jangkrik yang diberikan pada jalak bali indukan diberikan secukupnya karena pakan jangkrik dapat membantu proses birahi agar indukan segera bertelur bertelur. Berikut jenis dan jumlah pakan yang diberikan perpasang jalak bali di penangkaran (Mas’yud 2010).

Tabel 10 Jenis dan jumlah pakan yang diberikan perpasang jalak bali di penangkaran

No Jenis pakan Jumlah pemberian

1 Pakan nabati Pisang 110 gram Pepaya 80 gram 2 Pakan hewani

Ulat hongkong 10 gram

Jangkrik 2 ekor

Telur semut 10 gram 3

Pakan konsentrat

Fancy gold food 10 gram

Fancy food anti strees 10 gram

Kroto kristal 10 gram Kroto voer 521 10 gram Sumber: Masy’ud (2010).

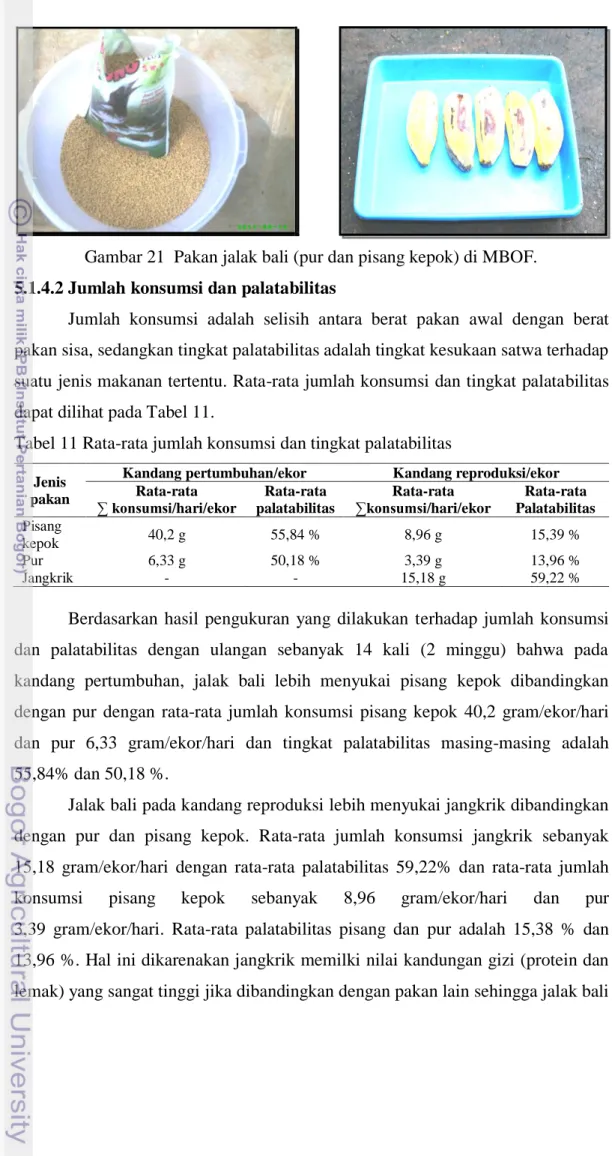

Pakan yang diberikan pada piyik jalak bali berupa pur yang dicampur dengan air hangat dan dihaluskan. Cara pemberian pakan pada piyik jalak bali dengan cara menyuapinya secara perlahan begitu juga dengan air minumnya. Pakan untuk piyik jalak bali diberikan setengah jam sampai satu jam sekali karena piyik jalak bali biasanya membutuhkan asupan gizi yang lebih banyak. Berikut gambar pakan jalak bali di MBOF (Gambar 21).

Gambar 21 Pakan jalak bali (pur dan pisang kepok) di MBOF.

5.1.4.2 Jumlah konsumsi dan palatabilitas

Jumlah konsumsi adalah selisih antara berat pakan awal dengan berat pakan sisa, sedangkan tingkat palatabilitas adalah tingkat kesukaan satwa terhadap suatu jenis makanan tertentu. Rata-rata jumlah konsumsi dan tingkat palatabilitas dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Rata-rata jumlah konsumsi dan tingkat palatabilitas

Jenis pakan

Kandang pertumbuhan/ekor Kandang reproduksi/ekor Rata-rata

∑ konsumsi/hari/ekor palatabilitas Rata-rata

Rata-rata

∑konsumsi/hari/ekor Palatabilitas Rata-rata

Pisang

kepok 40,2 g 55,84 % 8,96 g 15,39 % Pur 6,33 g 50,18 % 3,39 g 13,96 % Jangkrik - - 15,18 g 59,22 %

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap jumlah konsumsi dan palatabilitas dengan ulangan sebanyak 14 kali (2 minggu) bahwa pada kandang pertumbuhan, jalak bali lebih menyukai pisang kepok dibandingkan dengan pur dengan rata-rata jumlah konsumsi pisang kepok 40,2 gram/ekor/hari dan pur 6,33 gram/ekor/hari dan tingkat palatabilitas masing-masing adalah 55,84% dan 50,18 %.

Jalak bali pada kandang reproduksi lebih menyukai jangkrik dibandingkan dengan pur dan pisang kepok. Rata-rata jumlah konsumsi jangkrik sebanyak 15,18 gram/ekor/hari dengan rata-rata palatabilitas 59,22% dan rata-rata jumlah

konsumsi pisang kepok sebanyak 8,96 gram/ekor/hari dan pur 3,39 gram/ekor/hari. Rata-rata palatabilitas pisang dan pur adalah 15,38 % dan

13,96 %. Hal ini dikarenakan jangkrik memilki nilai kandungan gizi (protein dan lemak) yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan pakan lain sehingga jalak bali

lebih memilih jangkrik sebagai konsumsinya. Menurut Soemadi dan Mutholib (1995), jalak bali termasuk dalam golongan burung yang memakan serangga, tetapi juga mengkonsumsi buah-buahan dan juga biji-bijian. Selain itu, burung ini juga memakan kutu, caplak, nyamuk, ulat, cacing, belalang, dan serangga lain serta makan buah dan biji-bijian.

Jenis pisang yang diberikan pada jalak bali di MBOF adalah pisang kepok. Jenis pisang yang umumnya dijadikan pakan burung adalah pisang kepok dan pisang siam. Burung yang menyukai buah ini antara lain jalak bali, jalak putih, cucakrawa, cucak biru, madi, kakaktua, nuri, beo, kutilang, dan lain-lain. Kualitas pisang ditentukan oleh sifat fisik dan kandungan gizinya, dimana komposisi kandungan zat gizi pisang berbeda-beda tergantung jenisnya tetapi yang jelas pisang merupakan sumber karbohidrat yang baik bagi burung.

Jenis serangga yang diberikan pada jalak bali di MBOF yaitu jangkrik. Jangkrik yang diberikan pada jalak bali yaitu jangkrik dengan keadaan masih hidup. Selain jangkrik, terdapat pakan jalak bali tambahan yaitu kroto. Kroto dapat berupa telur, larva, dan semut merah dewasa yang telah mati. Namun, kroto yang diberikan pada jalak bali di MBOF yaitu telur semut rangrang yang dikeringkan. Kroto untuk jalak bali di MBOF tidak setiap hari diberikan dan hanya sesekali saja. Kroto dapat dikatakan berkualitas baik apabila tidak berbau, tidak lengket, berwarna cerah, dan tidak bercampur dengan jenis semut lain (Gambar 22).

Gambar 22 Pakan jalak bali (kroto dan jangkrik).

Pakan buatan yang diberikan pada jalak bali di penangkaran adalah pur. Menurut Soemarjoto dan Prayitno (1999), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan buatan antara lain:

1. Perusahaan pakan buatan cukup banyak. Tentu saja kualitas produk yang dihasilkan tidak sama. Oleh karena itu, pada saat membeli pakan buatan perlu dipertimbangkan kualitas pakan yang akan dibeli, bukan karena harganya murah.

2. Pakan buatan (pur) harus selalu dijaga agar tidak sampai basah. Apabila pakan ini terkena air maka akan mengembang dan cepat rusak, serta menimbulkan bau.

3. Pakan pur ada tiga jenis yaitu untuk burung muda, burung remaja, dan burung dewasa. Pemberian harus disesuaikan dengan tahap perkembangan burung.

4. Pemberian pakan harus disesuaikan dengan besar dan kecilnya burung, setelah masuk ke tembolok pur akan berkembang. Oleh karena itu, pemberian pakan buatan harus dibatasi karena apabila terlalu banyak dan berkembang dalam tembolok dapat menyebabkan burung sakit bahkan kematian.

5.1.4.3 Analisis proksimat

Kualitas pakan sangat ditentukan oleh nilai gizi yang terkandung dalam pakan tersebut. Secara umum, pakan yang diberikan pada burung harus mengandung protein, karbohidrat, mineral, lemak, vitamin, dan air (Soemadi dan Mutholib 1995). Menurut Ginantra et al. (2009) sumber pakan langsung di alam berupa biji dan buah dan untuk memenuhi kebutuhan proteinnya juga menyediakan serangga seperti belalang, semut, ulat, dan kupu-kupu. Analisis proksimat dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi yang terkandung dalam pakan yang diberikan pada jalak bali. Berikut tabel kandungan gizi pakan jalak bali di MBOF (Tabel 12).

Tabel 12 Kandungan gizi pakan jalak bali

Nilai Gizi Pisang kepok Pur Kroto Jangkrik

Kadar abu (%) 2,65 5,90 4,20 - Kadar protein (%) 4,30 21,05 47,80 13,70 Sarat kasar % 1,33 4,19 9,50 2,90 Kadar lemak (%) 0,19 7,21 14,84 5,30 Kalori (kkal) 3869,30 4753,03 5143,00 117,00 Kadar air (%) 66,48 8,82 - 76,00 Ca (%) 0,03 1,08 - - P (%) 0,09 0,75 - - BETN (%) - - 23,66 -

Berdasarkan tabel 9, pakan kroto memilki kadar protein tertinggi yaitu 47,80%, sedangkan jangkrik memiliki kadar protein 13,7%. Kroto juga memilki kadar lemak tertinggi yaitu 14,84% dan jangkrik memiliki kadar lemak 5,3%. kadar abu yang dimiliki kroto yaitu 4,20%, serat kasar sebesar 9,50%, kalori sebesar 51,43 kkal, dan BETN sebesar 23,66%, sedangkan jangkrik memilki serat kasar sebesar 2,9%, kalori sebesar 117 kkal, dan kadar air 76,0%.

Pur memiliki kasar kalori tertinggi yaitu 4753,03 kkal diikuti oleh pisang kepok sebanyak 3869,30 kkal. Pisang kepok memilki kadar abu 2,65 %, kadar protein pisang kepok 4,30%, serat kasar pisang kepok 1,33%, kadar lemak pisang kepok 0,19%, dan kadar air pisang kepok 66,48%. Pisang kepok memilki kadar air yang cukup tinggi sehingga tergolong buah-buahan yang mudah membusuk karena memiliki kadar air yang cukup tinggi, sedangkan pur memilki kadar air 8,82%, kadar abu 5,90%, kadar protein 21,05%, serat kasar 4,19%, dan kadar lemak 7,21%.

Kandungan serat kasar pada suatu pakan menunjukan kesukaran pakan tersebut untuk dicerna. Dalam pakan burung diperlukan protein yang tinggi untuk keperluan pertumbuhan dan aktivitasnya. Sorseno (1995) menyatakan burung-burung muda memerlukan pakan yang kaya akan protein. Agar fungsi tubuh berjalan normal, selain jumlah pakan kualitas pakan juga perlu diperhatikan. Pakan yang diberikan tidak hanya cukup secara kualitas dan kuantitas, tetapi juga seimbang. Kualitas pakan sangat ditentukan oleh nilai gizi yang dikandung dalam pakan tersebut. Secara umum, pakan yang diberikan kepada burung harus mengandung protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan air (Soemadi dan Mutholib 1995).

Secara kimiawi, protein merupakan suatu bahan organik yang bersifat kompleks dan mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang belerang hingga fosfor. Unsur-unsur ini terbentuk dalam asam amino. Nilai protein sebagai unsur zat makanan sangat ditentukan oleh jumlah dan asam amino yang menyusunnya. Dari penelitian dapat diketahiui bahwa lebih dari 20 macam asam amino penyusun protein, sepuluh diantaranya sangat penting bagi tubuh burung yaitu asam amino arginin, histidin, isoleusin, lisin, leusin, metionin, fenilalanin, triptofan, treonin, dan falin (Soemadi dan Mutholib 1995).

Peranan protein dalam tubuh burung adalah sebagai bahan pembangun tubuh dan pengganti jaringan yang rusak. Bahan baku pembentukan enzim, hormon dan antibodi (zat kekebalan) jumlah protein yang dikonsumsi burung dari pakan yang disediakan harus seimbang dengan kebutuhannya. Burung ocehan memerlukan protein kurang lebih 35% dari jumlah makanannya.

Bentuk karbohidrat paling umum terdapat dalam pati. Pati digunakan sebagai sumber energi. Sebelum dimanfaatkan oleh tubuh burung, pati terlebih dahulu dirombak menjadi satuan yang lebih kecil berupa gula glukosa dengan bantuan suatu zat yang disebut enzim. Setelah itu, diserap dan diangkat oleh darah melalui dinding-dinding usus halus untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh.

Karbohidrat berperan dalam tubuh burung sebagai sumber energi, membakar lemak, dan membantu memperkecil oksidasi protein menjadi energi serta memelihara fungsi alat pencernaan makanan agar berjalan normal. Kadar karbohidrat dalam tubuh burung umumnya berkisar 2% dari bobotnya. Makanan yang mengandung karbohidrat dalam ransum burung ocehan sebaiknya sekitar 70% dari pakan yang diberikan sehari-hari (Soemadi dan Mutholib 1995).

Fungsi lemak dalam tubuh burung adalah sebagai sumber energi, mengatur suhu tubuh, melindungi organ tubuh, membawa vitamin A,D,E K, membawa asam lemak esensial, dan sebagai bahan baku pembentukan hormon steroid. Kandungan lemak dalam pakan burung ocehan sebaiknya tidak lebih dari 8%. Apabila kekurangan lemak, burung akan memperlihatkan gejala berupa kulit bersisik dan mengalami proses reproduksi yang tidak normal bahkan menyebabkan kematian. Sebaliknya, apabila lemak berlebihan juga merugikan karena tidak semua lemak dapat dicerna tubuh dan akhirnya akan terbuang percuma bersama dengan kotoran atau menumpuk diantara otot-otot tubuh maupun dibawah kulit (Soemadi dan Mutholib 1995).

Vitamin didefinisikan sebagai substansi organik yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil untuk pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Vitamin dapat dibedakan menjadi vitamin yang dapat larut dalam air dan vitamin yang dapat larut dalam lemak. Vitamin A,D, E, dan K termasuk vitamin yang larut dalam lemak, sedangkan vitamin B dan C larut dalam air.

Secara umum, mineral berfungsi memelihara kondisi tubuh, memelihara cairan tubuh, menjaga kepekaan syaraf dan otot, mengatur proses metabolisme tubuh, mengatur keseimbangan kandungan asam dan basa dalam tubuh, dan sebagai unsur pembentuk tulang. Bagi burung, kegunaan mineral lebih khusus lagi yaitu untuk memelihara kesehatan tulang dan bulu, menambah nafsu makan, dan menghindari kanibalisme antar burung (Soemadi dan Mutholib 1995).

5.1.4.4 Kebutuhan pakan

Kebutuhan pakan jalak bali dapat diketahui berdasarkan hasil perhitungan terhadap rata-rata jumlah konsumsi dan hasil analisis proksimat. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh kebutuhan protein dan kalori pada pakan jalak bali di MBOF sebagai berikut (Tabel 13):

Tabel 13 Kebutuhan pakan jalak bali di MBOF

No. Jenis pakan Protein kasar (%) Kalori (Kkal)

1 Pisang kepok 1,34 1259,31

2 Pur 2,59 585,28

3 Jangkrik 7,55 64,51

Jumlah 11,48 1909,1

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah protein kasar yang terkandung dalam pakan yang diberikan pada jalak bali di MBOF yaitu sebesar 11,48 %. Menurut Sudaro dan Siriwa (1999), total protein yang biasa dipakai untuk pembuatan pakan adalah 10 – 30% dengan rata-rata sebesar 15%. Kebutuhan protein sebesar 15% tidak begitu jauh bila dibandingkan dengan kebutuhan protein kasar di MBOF yaitu 11,48%, sehingga dapat dikatakan kandungan protein pada pakan jalak bali di MBOF sudah cukup baik.

Kebutuhan kalori jalak bali di MBOF yaitu sebanyak 1909 Kkal. Berdasarkan hasil penelitian Paryanti (2003), kebutuhan kalori burung Perkici dagu merah (Charmosyna placentis) di penangkaran bidang Zoologi Puslit Biologi-LIPI diperoleh hasil mengenai data kebutuhan kalori pakan burung perkici dagu merah yaitu sebesar 1479,678 Kkal. Kebutuhan kalori yang diberikan pada jalak bali di MBOF lebih banyak dibandingkan dengan hasil penelitian Paryanti (2003), tetapi tidak jauh berbeda sehingga kebutuhan kalori jalak bali di MBOF dapat dikatakan cukup baik.

5.1.5 Jenis penyakit dan perawatan kesehatan

Jenis penyakit yang pernah dialami oleh jalak bali di penangkaran MBOF adalah katarak, flu, sakit mata, dan cacar pada kaki burung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Riwayat penyakit yang pernah diderita jalak bali di penangkaran MBOF

No Jenis penyakit Obat Keterangan

1 Katarak Tidak dapat diobati -

2 Flu Tetra-chrol dan mitrafox-12 Dicampurkan pada minuman 3 Sakit mata Obat tetes mata (polidex) Diteteskan pada mata burung. 4 Cacar pada kaki Antiseptik dan Salep 88 atau

cabe

Disemprotkan pada kandang atau dioleskan pada kaki

Jenis-jenis penyakit tersebut pernah diderita jalak bali di penangkaran MBOF. Namun, pada saat dilakukan penelitian yaitu pada bulan Juni – Agustus 2011 tidak terdapat penyakit pada jalak bali. Salah satu penyakit yang tidak dapat diobati adalah katarak. Penyakit ini memiliki ciri-ciri mata burung berair dan berwarna putih dan tidak dapat disembuhkan serta tidak laku untuk dijual. Biasanya jalak bali yang menderita penyakit ini tidak lama hidup dan segera mati. Penyakit lainnya adalah flu (influenza) yang disebabkan karena kondisi cuaca yang tidak baik (perubahan suhu yang ekstrim). Ciri-cirinya keluar lendir dari hidungnya dan bersin-bersin. Pemberian obat dilakukan dua hari sekali secara rutin selama sakit. Selain itu, juga diberikan vitamin lima hari sekali dengan cara dicampurkan pada air minum. Penyakit lainnya adalah sakit mata ciri-cirinya adalah mata tertutup, mata berair, dan bengkak .

Selain itu, juga terdapat beberapa multivitamin yang diberikan pada jalak bali, misalnya san-B-plex yaitu multivitamin untuk anakan jalak bali yang diberikan dengan cara dicampurkan pada minuman anak jalak bali dan Vetafarm breeding AID yaitu vitamin yang diberikan pada indukan jalak bali untuk merangsang terjadi reproduksi diberikan dengan cara dicampurkan pada makanan jalak bali (pur). Berikut gambar obat-obatan dan multivitamin jalak bali di MBOF (Gambar 23).

Gambar 23 Obat-obatan dan multivitamin jalak bali di MBOF.

Menurut Jaya (2006), ada beberapa praktek pencegahan penyakit yang dilakukan pada jalak bali untuk dijadikan acuan yaitu:

1. Sejak awal menggunakan bibit yang berkualitas baik dan yang sehat.

2. Sediakan selalu makanan dan minuman yang baru dan segar. Bersihkan dan gantikan makanan dan minuman yang sudah kotor.

3. Bibit burung yang baru didatangkan maka perlu diisolasi atau dimasukan dalam kandang karantina (kurang lebih 2 – 3 minggu).

4. Dalam pemeliharaan burung sebaiknya dipisahkan menurut kelas umur burung.

5. Sanitasi dan kebersihan baik kandang maupun lingkungan sekitar harus tetap diperhatikan.

6. Lakukan pemerikasaan kesehatan burung dan cegah binatang pengganggu untuk masuk dalam kandang seperti tikus, kucing, dan ular.

7. Berikan vitamin dan pakan tambahan secara rutin.

5.1.6 Teknik reproduksi

Reproduksi merupakan kunci keberhasilan dalam penangkaran untuk meningkatkan populasi dan produktivitas. Pengetahuan tentang biologi dan perilaku reproduksi jenis satwa yang ditangkarkan sangat penting karena dapat memberikan arah pada tindakan manajemen yang diperlukan guna menghasilkan produksi satwa yang ditangkarkan sesuai harapan (Setio & Takandjanji 2009). Beberapa aspek reproduksi yang penting untuk diperhatikan dalam penangkaran

antara lain adalah penentuan jenis kelamin, pemilihan induk, penjodohan, pengeraman dan penetasan, serta pembesaran piyik jalak bali.

1. Penentuan jenis kelamin

Komposisi jenis kelamin jantan dan betina untuk setiap jenis burung sangat penting untuk keberhasilan perkembangbiakannya, sehingga pengetahuan pembedaan jenis kelamin harus dikuasai. Penentuan jenis kelamin burung dapat dilakukan dengan membedakan suara, ukuran, tingkah laku, dan sebagainya. Untuk penentuan jenis kelamin, pengelola penangkaran di MBOF mengetahui jenis kelamin jalak bali di usia yang cukup dewasa karena sangat sulit dilakukan pembakuan kriterianya, hanya para pakar dan penggemar burung yang telah lama menangani jalak bali yang dapat menentukan jenis kelamin. Berikut gambar jalak bali jantan dan betina pada kandang reproduksi (Gambar 24).

Gambar 24 Pasangan jalak bali di kandang reproduksi (A) jantan dan (B) betina.

2. Pemilihan induk

Pemilihan bibit untuk indukan diutamakan jalak bali dengan kondisi yang sehat dan tidak dalam kondisi yang cacat dan akan jauh lebih baik jika diketahui pula asal usul jalak bali tersebut berasal dari alam atau merupakan hasil penangkaran sehingga tidak terjadi perkawinan silang dalam (inbreeding) dan silsilahnya jelas serta terjamin kesehatannya. Usia jalak bali yang tepat untuk untuk bereproduksi atau bertelur adalah usia 4 – 5 tahun. Perbandingan sex ratio jantan dan betina di MBOF adalah 1 : 1, dimana jantan dan betina selalu dipasangkan dalam satu kandang.

Menurut Prana et al. (2006) memilih pasangan induk yang tepat adalah memilih induk yang masih muda atau masih pada usia produktif, meskipun pengalaman menunjukan bahwa induk yang tua (umur 10 – 12 tahun) masih mampu bereproduksi atau menghasilkan anak tetapi tingkat produktivitasnya relatif sudah jauh berkurang disamping kualitas anaknya (secara genetik) cenderung menurun. Induk yang masih muda masa kemampuan berproduksinya masih lama tetapi usia burung yang terlalu muda (dibawah 2 tahun) juga tidak baik karena mungkin belum mencapai tingkat kematangan fisiologis atau belum siap menghasilkan keturunan.

3. Penjodohan

Proses pembentukan pasangan dilakukan dengan cara menjodohkan beberapa pasang atau sepasang jalak bali didalam satu kandang yang selanjutnya dilihat tingkah lakunya. Apabila terlihat ada pasangan jalak bali yang cocok maka dapat dilakukan perkawinan dengan mamasukan jalak bali tersebut kedalam kandang reproduksi yang aman, tertutup, dan jauh dari gangguan.

Pasangan jalak bali sebaiknya dijodohkan ketika burung jalak bali betina mencapai usia 2 tahun dan burung jantan mencapai usia 2,5 tahun karena kematangan secara fisik dan fisiologis baru tercapai kira-kira umur tersebut (Prana et al. 2006). Dalam melakukan penjodohan terlebih dahulu memilih pasangan jantan dan betina. Sejumlah ahli berpendapat bahwa jalak bali sifatnya dimorfik yaitu mudah dibedakan antara jantan dan betina karena memiliki ciri perawakan yang berbeda, namun tetap tidak menjamin kepastian perbedaan jenis kelamin, sehingga di negara-negara maju sekalipun penetuan jenis kelamin dikaukan dengan bantuan teknologi misalnya dengan teknik endoskopi (pemeriksaan organ kelamin bagian dalam melalui pembedahan ringan dan dengan bantuan endoskop) dan analisa karyotipe (kromosoma) atau analisa DNA. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menentukan pasangan jantan dan betina adalah dengan mengamati perilaku sekelompok burung yang belum diketahui jenis kelaminnya. Kelompok burung ini ditempatkan berdampingan dengan burung jantan yang telah diketahui jenis kelaminnya. Asumsinya, burung yang paling tinggi intensitas interaksi seksualnya dengan burung jantan tersebut hampir dapat dipastikan burung tersebut adalah betina (Prana et al. 2006).

4. Peneluran, pengeraman, dan penetasan telur

Peneluran, pengeraman, dan penetasan telur dilakukan oleh indukan jalak bali jantan dan betina dalam kandang reproduksi dimana terdapat sarang kotak yang terbuat dari triplek yang terdapat didalam kandang. Sarang tersebut digunakan indukan jalak bali untuk meletakan telur-telurnya hingga menetas. Selang waktu antara peneluran hingga penetasan telur sacara alami berkisar antara 15 hari. Menurut Prana et al. (2006), telur dierami oleh kedua induknya selama 13 – 14 hari secara bergiliran. Hasil pengamatan menunjukan bahwa porsi mengeram induk betina lebih banyak dibandingkan dengan yang jantan.

Teknik reproduksi hanya dilakukan pada jalak bali yang ada di dalam kandang reproduksi. Pada satu kandang reproduksi terdapat satu ekor jantan dan satu ekor betina. Jumlah telur yang dapat dihasilkan oleh satu pasang jalak bali adalah 2 – 3 ekor telur dengan jumlah induk jalak bali sebanyak lima pasang. Rata-rata telur yang menetas yaitu sebanyak 1 – 2 telur oleh satu induk. Jalak bali betina mampu bereproduksi sebanyak 8 – 12 kali dalam satu tahun dan jumlah anakan atau piyik yang dapat hidup adalah 1 – 2 ekor. .

5. Pembesaran piyik jalak bali

Pada umumnya, dalam satu kandang terdapat satu pasang jalak bali yaitu pada kandang indukan (reproduksi), sedangkan pada kandang peraga dan kandang pemeliharaan terdapat lebih dari satu pasang jalak bali dan pada inkubator dapat mencapai 5 – 10 anakan jalak bali. Umur jalak bali yang ada di penangkaran berkisar antara 0 bulan samapai dengan 5 tahun karena setiap bulannya selalu tersedia anakan atau piyik jalak bali.

Piyik jalak bali yang telah menetas dalam kadang reproduksi masih bersama dengan indukan. Namun setelah empat hari, dipindahkan dalam kandang inkubator. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kebutuhan pakan piyik jalak bali. Pembesaran piyik jalak bali seperti ini disebut juga hand rearing yaitu pembesaran piyik jalak bali dengan cara memisahkan atau mengambil piyik dari induknya untuk selanjutnya dipelihara dan dibesarkan oleh penangkar secara intensif hingga burung dapat mandiri. Berikut gambar piyik jalak bali di MBOF (Gambar 25)

Gambar 25 Piyik jalak bali di MBOF.

Menurut Prana et al. (2006), perawatan piyik setelah telur menetas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara alami oleh induknya sendiri dan dengan bantuan perawat burung. Perawatan alami memberi peluang terbaik bagi piyik untuk mendapatkan menu makannan yang paling sesuai, kenyamanan hidup yang optimal dalam lingkungan “kasih sayang” induk, serta pendidikan dasar. Hasilnya, anak-anak burung tumbuh secara sehat dan mandiri. Namun, perawatan piyik secara alami bukan tanpa resiko. Ancaman kematian piyik bahkan oleh induknya sendiri bukanlah suatu kejadian yang langka. Selain itu, beban merawat piyik oleh induknya secara otomatis akan berdampak pada menurunnya frekuansi perbiakan setiap tahunnya.

5.1.7 Faktor- faktor penentu keberhasilan penangkaran jalak bali

Hal yang paling mendasar dalam membangun sebuah penangkaran jalak bali adalah diperoleh bibit jalak bali yang sehat dan tidak cacat, mengetahui jenis kelamin jantan dan betina jalak bali dan mengetahui cara perkembangbiakannya berikut tingkat perkembangbiakan induk jalak bali, daya tetas telur dan angka kematian anak jalak bali disajikan pada tabel 15.

Tabel 15 Persentase daya tetas telur, tingkat perkembangbiakan, dan angka kematian jalak bali tiga tahun terakhir di MBOF

Tahun Persentase (%)

Daya tetas telur Tingkat perkembangbiakan Angka kematian

2011 66,66 83,33 33,33

2010 66,66 66,66 33,33

2009 66,66 41,66 33,33

Berdasarkan hasil perhitungan persentase tingkat keberhasilan penangkaran jalak bali selama tiga tahun terakhir diperoleh hasil bahwa rata-rata persentase daya tetas telur sebanyak 66,66% yaitu jumlah total telur yang mampu dihasilkan oleh satu induk jalak bali setiap satu kali reproduksi yaitu sebanyak 2 – 3 butir telur dan yang berhasil ditetaskan sebanyak 1 – 2 butir telur. Rata-rata persentase tingkat perkembangbiakan induk sebesar 63,88% dimana jumlah total indukan yang ada di MBOF tahun 2011 sebanyak 12 pasang dan 10 pasang diantaranya telah berhasil berkembangbiak dengan baik, sedangkan pada tahun 2010 jumlah indukan yang ada sebanyak 12 pasang dan 8 pasang telah berkembangbiak serta pada tahun 2009 yang berhasil berkembangbiak sebanyak 5 pasang. Angka kematian anak sebesar 33,33% yaitu total anak yang mati tiap kelas umur dibagi dengan total anak keseluruhan tiap kelas umur. Berikut kriteria presentase tingkat keberhasilan penangkaran selama tiga tahun terakhir (Tabel 16).

Tabel 16 Persentase dan kriteria tingkat keberhasilan jalak bali di MBOF

No. Indikator Persentase (%) Kriteria

1 Daya tetas telur 66,66 Tinggi 2 Angka kematian 33,33 Rendah 3 Tingkat perkembangbiakan 63,88 Tinggi

Faktor penentu keberhasilan jalak bali di MBOF sangat ditentukan oleh kandang. Kandang yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya sebaiknya disesuaikan dengan habitat alaminya. Untuk perkandangan jalak bali di MBOF telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Selain kandang, juga perlu diperhatikan adalah pakan. Pakan yang diberikan harus sesuai dan memilki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh burung. Beberapa hal yang menjadi faktor penunjang keberhasilan dalam kegiatan pengelolaan penangkaran di MBOF antara lain:

a. Letak kandang yang jauh dari kebisingan dan gangguan manusia. b. Kebersihan, keamanan, dan perawatan kandang yang selalu terjaga.

c. Pemberian pakan, baik pakan utama maupun pakan tambahan yang rutin diberikan tiap pagi dan sore hari.

d. Pemberian obat dan vitamin secara rutin untuk menjaga kesehatan dan mencegah terserangnya penyakit pada burung yang ditangkarkan.

5.2 Analisis Koefisien Inbreeding

Perhitungan koefisien silang dalam (inbreeding) dapat dilakukan dengan mempelajari silsilah atau studbook, sehingga dapat diketahui hubungan kekerabatan dari setiap individu. Penangkaran Mega Bird and Orchid Farm belum memiliki buku silsilah jalak bali (studbook jalak bali) sehingga hanya dilakukan wawancara kepada pengelola penangkaran untuk memperoleh data mengenai silsilah jalak bali yang ditangkarkan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa hingga bulan Juli 2011 jalak bali generasi F2 hanya berjumalah 2 individu dan sisanya adalah genarasi F0 dan F1. Kebanyakan jalak bali yang terdapat di penangkaran MBOF adalah generasi F1. Hal ini disebabkan karena tingkat reproduksi jalak bali indukan (generasi F0) yang cukup tinggi. Hasil perhitungan nilai koefisien inbreeding yang telah dilakukan terhadap individu jalak bali generasi F2 di penangkaran MBOF diperoleh nilai individu pertama yaitu 0 dan pada individu kedua diperoleh nilai 0. Kedua individu tersebut memiliki nilai koefisisen inbreeding 0 karena individu-individu tersebut tidak memilki tetua yang inbreeding (kawin dengan keluarga dekat), sedangkan tetua nenek moyang sebelumnya tidak diketahui karena tidak ada silsilah kedua individu tersebut sehingga diasumsikan tetua dari individu tersebut berasal dari alam. Berikut silsilah dan diagram panah hasil perkawinan yang tidak ada hubungan keluarga (Gambar 26).

F0 (Indukan ke 1) : Pasangan 1 dan kandang indukan (4B)

: Pasangan 2 dan kandang indukan (2B)

F1 (anakan) : dan kandang indukan (5A)

Diagram pohon F E D C B A A B A C D F E X

Diagram panah

Gambar 26 Silsilah dan diagram panah hasil perkawinan tidak ada hubungan saudara.

Pada silsilah tersebut tidak ada jalur yang menghubungkan individu E dan F. Hubungan kekerabatan E dan F adalah 0 dan koefisien inbreedingnya adalah 0. Hasil perhitungan nol dapat dikatakan bahwa nilai koefisien inbreeding masih rendah. Menurut Masy’ud (1992), perhitungan koefisien silang dalam dilakukan berdasarkan informasi silsilah jalak bali dengan menelaah buku silsilah (Studbook). Jika koefisien silang dalam bernilai 0 (nol), maka pasangan tersebut dipindahkan dan ditempatkan dalam satu kandang untuk diamati perilaku asosiasinya lebih lanjut dan penampilan reproduksinya. Sebaliknya, jika koefisien silang dalam bernilai satu atau mendekati satu, maka pasangan tersebut dipisahkan kembali untuk dicarikan pasangannya dengan jalak bali lain.

Dapat dikatakan bahwa jalak bali di MBOF memiliki nilai koefisien inbreeding nol dan tidak ada kawin dengan kerabat dekat, tetapi di MBOF juga dapat terjadi inbreeding apabila beberapa tahun ke depan tidak ada masukan jalak bali dari luar penangkaran sehingga tetap harus memasukan jalak bali dari dari luar penangkaran agar terhindar dari inbreeding (kawin dengan kerabat dekat).

Pada bulan Juli sampai dengan Oktober indukan jalak bali generasi F1 telah bertelur sebanyak 30 butir telur. Namun, yang dapat menetas hanya berjumlah 16 butir telur dan yang mampu bertahan hidup sampai sampai saat ini 14 anakan. Jalak bali generasi F2, dua diantara mati pada usia dua minggu dan tiga minggu, sedangkan indukan generasi F0 jauh lebih banyak bertelur. Berdasarkan hasil wawancara silsilah generasi F2 tidak terjadi inbreeding (silang dalam) akan tetapi adanya kemungkinan terjadinya perkawinan antara saudara tiri (indukan jantan

A B

E

C D

F

yang sama) karena indukan jantan pada generasi F0 sering dilakukan perpindahan kandang (diacak) dalam mengawini betina sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan saudara tiri.

Silang dalam (inbreeding) pada umumnya didefinisikan sebagai persilangan antar satwa yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dari rataan hubungan kekerabatan populasi tempat individu tersebut berada. Jika tetua berkerabat, anak-anaknya dapat dikatakan inbreed, makin dekat hubungan kekerabatan anatara tetuanya maka akan semakin inbreed anak-anaknya (Noor 2008). Hubungan kekerabatan (koefisisen kekerabatan saudara tiri adalah 25% sedangkan hubungan kekerabatan saudara kandung 50%. Koefisien inbreeding adalah setengah dari koefisien kekerabatan sehingga koefisien inbreeding saudara tiri adalah 0,125. Begitu juga dengan hasil perhitungan nilai koefisien inbreeding saudara tiri adalah 0,125 (Gambar 27).

F0 (Indukan ke 2) : Pasangan 1 dan kandang B

: Pasangan 2 dan kandang B F1 (anakan) : dan kandang indukan A

Diagram pohon Q O S R P O O Q S R T O P

Diagram panah

Gambar 27 Silsilah dan diagram panah hasil perkawinan antar saudara tiri. Pada silsilah tersebut hanya ada satu jalur yang menghubungkan individu R dan S melalui O yang memilki dua anak panah yaitu R O S. Hubungan kekerabatan R dan S adalah 0,25 sedangkan koefisien inbreedingnya adalah 0.125. Silang dalam adalah perkawinan antara satwa-satwa yang lebih dekat hubungannya dibandingkan rata-rata satwa dalam bangsa atau populasi itu yaitu satwa-satwa yang mempunyai moyang bersama dalam 4 – 6 generasi pertama dari silsilahnya. Silang dalam diukur dengan koefisisen silang dalam (koefisien inbreeding). Koefisien inbreeding adalah ukuran-ukuran persentase peningkatan homozigositas dari satwa-satwa inbreed dibandingkan dengan rata-rata populasinya (Warwick et al. 1990).

Inbreeding dapat menghasilkan kehomozigotan apabila inbreeding terus-menerus. Kehomozigotan akan semakin meningkat antara individu suatu populasi satwa atau antara gen dalam suatu individu. Inbreeding dapat menimbulkan karakter buruk pada satwa jika terlalu dekat hubungan kerabatnya karena karakter buruk itu bersifat resesif dan dari generasi ke generasi selalu terpendam oleh kehadiran alel yang dominan. Semakin terjadi kehomozigotan termasuk alel resesif, maka karakter burukpun bermunculan tetapi inbreeding tidak selalu menuju pada permunculan karakter buruk. Apabila alel karakter buruk itu tidak ada, maka inbreeding tidak akan menimbulkan keburukan apapun (Yatim 1991).

O

R S

Pengaruh buruk ini biasanya berhubungan dengan penurunan fertilitas, peningkatan mortalitas, penurunan terhadap daya tahan penyakit, penurunan daya hidup, dan penurunan laju pertumbuhan. Silang dalam juga dapat digunakan bersamaan dengan seleksi untuk menyingkirkan gen-gen yang berpengaruh negatif. Penggabungkan silang dalam dengan seleksi dapat dihasilkan satwa-satwa unggul. Satwa-satwa inbreed yang menunjukan sifat unggul cenderung lebih homozigot untuk gen-gen pengontrol keunggulan (Noor 2008).

Studbook (buku silsilah) merupakan salah satu hal yang penting dari sebuah penangkaran. Selain untuk media pencatatan, buku silsilah juga dapat digunakan untuk memperoleh silsilah atau asal-usul individu jalak bali tersebut. Menurut Noor (2008), buku silsilah merupakan catatan dari tetua suatu individu. Kegunaan silsilah ini tergantung dari seberapa dekat hubungan keluarga antara individu tersebut dengan tetuanya. Selain itu, silsilah dapat digunakan untuk mendukung sesuatu yang mungkin sudah diketahui tentang suatu individu. Berikut buku silsilah atau studbook jalak bali yang dibuat selama penelitian (Tabel 17).

Tabel 17 Data studbook jalak bali di penangkaran MBOF ( Maret-Agustus 2011)

No

Satus induk Telur kelahiran

No Ring No. kandang Genarasi Ket. Jantan Betina ∑ total

telur ∑ telur menetas Tanggal bertelur Tanggal menetas F1 F2

1 Liar Liar 2 2 28-3-11 12-4-11 MBOF124 V Semua menetas Liar Liar 28-3-11 12-4-11 MBOF125 V

2 Liar Liar 2 2 28-3-11 12-4-11 MBOF126 V Liar Liar 28-3-11 12-4-11 MBOF127 V 3 Liar Liar 2 2 28-3-11 12-4-11 MBOF128 v Liar Liar 28-3-11 12-4-11 MBOF129 v 4 Liar Liar 2 2 28-3-11 12-4-11 MBOF130 v Liar Liar 28-3-11 12-4-11 MBOF131 v

5 Penangkaran Penangkaran 3 1 24-4-11 09-5-11 MBOF132 5A v Dua telur tidak menetas 6 Liar Liar 3 2 28-4-11 13-5-11 MBOF133 5B v

Satu telur tidak menetas Liar Liar 28-4-11 13-5-11 MBOF134 v

7 Penangkaran Penangkaran 3 1 23-5-11 07-6-11 MBOF135 11A v Dua telur tidak menetas 8 Liar Liar 3 3 25-5-11 09-6-11 MBOF136 4B v 2anak mati usia 6 hari 9 Liar Liar 2 1 01-6-11 16-6-11 MBOF137 3B v

10 Liar Liar 2 2 01-6-11 16-6-11 MBOF138 2B v Liar Liar 01-6-11 16-6-11 MBOF139 2B v 11 Penangkaran Penangkaran 3 2 02-7-11 MBOF140 13A v

Penangkaran Penangkaran 02-7-11 MBOF141 13A v 12 Penangkaran penangkaran 3 1 02-7-11 MBOF142 11A v 13 Liar Liar 3 3 09-7-11 MBOF143 4B v

Liar Liar 09-7-11 MBOF144 4B v

Liar Liar 09-7-11 MBOF145 4B v

14 Penangkaran Penangkaran 3 2 16-7-11 MBOF146 3A v Penangkaran penangkaran 16-7-11 MBOF147 3A v 15 Liar Liar 3 3 16-7-11 MBOF148 5B v

Liar Liar 16-7-11 MBOF149 5B v

Liar Liar 16-7-11 MBOF150 5B v

5

Tabel 17 (lanjutan)

No

Status induk telur Kelahiran

No. Ring No. kandang

Generasi

Keterangan

jantan Betina ∑total

telur ∑telur menetas Tanggal bertelur Tanggal menetas F1 F2

16 Penangkaran Penangkaran 3 1 15-7-11 01-8-11 MBOF151 13A v 17 Penangkaran Penangkaran 3 1 18-07-11 03-8-11 MBOF152 3A v

18 Liar Liar 3 3 23-7-11 08-8-11 MBOF153 4B v Mati usia 1bulan

Liar Liar 08-8-11 MBOF154 4B v

Liar Liar 08-8-11 MBOF155 4B v Mati usia 1 bulan 19 Liar Liar 3 3 10-8-11 MBOF156 5B v Mati usia 5 hari

Liar Liar 10-8-11 MBOF157 5B v

Liar Liar 10-8-11 MBOF158 5B v

20 Penangkaran Penangkaran 3 1 11-8-11 MBOF159 11A v 21 Liar Liar 3 2 12-8-11 MBOF160 2B v

Liar Liar 12-8-11 MBOF161 2B v

22 Penangkaran Penangkaran 3 1 02-9-11 MBOF162 13A v 23 penangkaran Penangkaran 3 2 04-9-11 MBOF163 9A v Penangkaran penangkaran 14-9-11 MBOF164 v 24 penangkaran Penangkaran 3 2 05-9-11 MBOF165 3A v Penangkaran Penangkaran 15-9-11 MBOF166 v 25 Liar Liar 3 3 04-9-11 MBOF167 4B v

Liar Liar 14-9-11 MBOF168 v

Liar Liar 14-9-11 MBOF169 v

26 Penangkaran Penangkaran 3 3 08-9-11 MBOF170 11A v Mati usia tiga minggu Penangkaran Penangkaran 08-9-11 MBOF171 v Mati usia 3 minggu Penangkaran Penangkaran 08-9-11 MBOF172 v Mati usia 3 minggu 27 Liar Liar 3 2 07-9-11 MBOF173 2B v

Liar Liar 07-9-11 MBOF174 v

Keterangan: semua generasi F0 (indukan generasi pertama) di asumsikan liar (berasal dari alam) .

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh data mengenai status induk jalak bali yang tidak terdeteksi sehingga diasumsikan bahwa rata-rata status induk berasal dari alam (liar). Namun, ada beberapa induk yang berasal dari penangkaran MBOF seperti pada nomor ring MBOF 132 dan MBOF 135. Jumlah telur yang dihasilkan rata-rata 2 – 3 butir dan jumlah telur yang menetas berkisar antara 1 – 2. Telur jalak bali memilki kisaran waktu bertelur hingga kurang lebih 15 hari.

Generasi kedua yang dihasilkan oleh jalak bali di MBOF berjumlah dua ekor yaitu pada nomor ring MBOF 132 dan MBOF 135 sedangkan sisanya adalah generasi pertama. Ring (cincin) merupakan suatu penanda bahwa jalak bali tersebut merupakan hasil dari penangkaran di MBOF. Pemakaian ring pada jalak bali diberikan sejak masih piyik yang dipasangkan pada kaki burung tersebut. Berikut gambar cincing atau ring yang ada di MBOF (Gambar 28).

Gambar 28 Cincin (ring) jalak bali di MBOF.

Indukan adalah generasi F0 yang telah banyak bertelur dan menetaskan anak jalak bali. Generasi pertama ini telah banyak diperjualbelikan. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat reproduksi indukan jalak bali di MBOF sehingga jumlah anak yang menetas dan hidup semakin banyak dan tidak tertampung di dalam wilayah penangkaran. Selain itu, juga untuk mencapai generasi F2 diperlukan waktu yang cukup lama dan menunggu usia yang cukup umur untuk kawin. Alasan lainnya adalah MBOF sendiri membutuhkan banyak dana untuk kegiatan pengelolaan di penangkaran. Tahun ini MBOF sudah memulai untuk mengawinkan generasi F1

sehingga anakan dari generasi F1 tersebut dapat diperjualbelikan. Beberapa pasang telah berhasil dikawinkan dan cukup umur untuk dikawinkan dan bahkan beberapa jalak bali generasi F2 telah hidup tumbuh dengan sehat. Namun menurut Sukamntoro et al. (2007), jalak bali merupakan Apendiks I CITES yang perdagangannya hanya diizinkan dalam kondisi tertentu saja misalnya untuk kegiatan riset ilmiah.

5.3 Karakteristik Morfologi

Penelaahan karakteristik morfologi jalak bali hasil penangkaran yang telah dilakukan meliputi karakteristik morfologi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Karakteristik yang bersifat kuantitatif meliputi semua ukuran tubuh sedangkan karakteristik yang bersifat kualitatif meliputi semua ciri khas yang terdapat pada jalak bali terutama mengenai warna bulu dan pola pewarnaan pada bulu sayap, warna kulit, warna kelopak sekitar mata, dan warna kaki.

5.3.1 Karakteristik morfologi kuantitatif

Penelaahan karakteristik morfologi kuantitatif hanya dilakukan pada jalak bali generasi F1 dan berusia berkisar antara 5 – 12 bulan. Karakteristik morfologi ini dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak lima pasang yang berasal dari kandang pemeliharaan. Berikut hasil karakteristik morfologi yang bersifat kuantitatif (Tabel 18).

Tabel 18 Karakteristik morfologi kuantitatif jalak bali jantan dan betina pada lima individu di MBOF

No Indikator Sex Individu (ulangan) Rataan

Ind 1 ind 2 ind 3 Ind 4 Ind 5

1 No. Ring J 114 121 05 42 120 - B 116 123 04 09 119 - 2 Panjang badan (cm) J 22,8 22,7 26 24 24,1 23,92 B 21 22,8 25,7 25,4 22,5 23,48 3 Panjang ekor (cm) J 7 7,3 8,8 7,5 7 7,52 B 4 7,2 8,3 7,4 7,2 4,82 4 Panjang sayap (cm) J 13,7 16,9 14,7 16,3 15,6 15,44 B 13 13,5 15,1 15,1 14,4 14,22 5 Panjang kepala (mm) J 5,6 5,5 5,9 6,6 5,6 5,84 B 5,4 6 6,5 6,2 5,3 5,88 6 Panjang kaki (mm) J 13,9 12,7 13,1 14,6 12,9 13,44 B 12 13,7 13,1 12,6 11,5 12,58 7 Panjang paruh (cm) J 2 2,1 2,5 2,4 2,4 2,28 B 2,2 2,1 2,5 2,8 2,2 2,36 8 Tinggi paruh (cm) J 0,8 0,9 0,9 1 0,9 0,9 B 0,9 0,8 1,1 1 0,8 0,92 Keterangan: (J) Jantan; (B) Betina.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap lima pasang individu jalak bali, terlihat adanya perbedaan variasi ukuran pada tubuh jalak bali. Hal ini dipengaruhi oleh jenis kelamin dan struktur umur. Secara keseluruhan jalak bali jenis kelamin jantan memilki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan jalak bali jenis kelamin betina begitu juga dengan jalak bali usia lebih tua memilki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan usia jalak bali muda. Struktur umur jalak bali di penangkaran MBOF dapat diketahui berdasarkan urutan nomor ringnya. Semakin kecil nomor ring maka semakin tua usia jalak bali tersebut seperti pada tabel 14 yaitu pada individu 3 nomor ring 04 dan 05 memilki ukuran tubuh yang paling besar dibanding individu lainnya.

Berdasarkan tabel 18 dapat terlihat bahwa ukuran-ukuran tubuh dari jantan dan betina jalak bali tersebut bervariasi. Secara umum diketahui pula bahwa ukuran tubuh jalak bali jantan lebih besar dibandingkan dengan betina (Jaya 2006). Meskipun angka-angka tersebut menunjukan variasi, tetapi dari hasil analisis statistik perbandingan rata-rata dari semua komponen ukuran tubuh dengan menggunakan uji t-student menunjukan tidak ada perbedaan yang nyata diantara jenis kelamin jalak bali jantan dan betina tersebut pada selang kepercayaan 95%. Ini berarti bahwa sifat-siafat kuantitatif (ukuran tubuh) jalak bali jantan dan betina tidak berbeda nyata. Berikut tabel uji t-student dengan menggunakan software SPSS (Tabel 19).

Tabel 19 Hasil perbandingan jenis kelamin jalak bali di MBOF menggunakan SPSS

No Parameter Rata-rata Standar deviasi Uji

t-student Hasil Jantan Betina Jantan Betina

1 Panjang

badan 23,92 23,98 1,33 2,01 0,408

Tidak berbeda nyata 2

Panjang ekor 7,52 6,82 0,75 1,64 0,868 Tidak berbeda nyata 3 Panjang sayap 15,44 14,22 1,27 0,94 1,720 Tidak brbeda nyata 4 Panjang kepala 5,84 5,88 0,45 0,55 0,130 Tidak berbeda nyata 5

Panjang kaki 13,44 12,58 0,79 0,87 1,634 Tidak berbeda nyata 6 Panjang paruh 2,28 2,36 0,22 0,29 0,496 Tidak berbeda nyata 7

Tinggi paruh 0,90 0,92 0,07 0,13 0,302 Tidak berbeda nyata

Berdasarkan hasil perhitungan uji t-student dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil bahwa jalak bali jantan dan jalak bali betina tidak berbeda nyata. Parameter ukuran tubuh jalak bali yang di ukur mulai dari panjang badan, panjang ekor, panjang sayap, panjang kepala, panjang kaki, panjang paruh, dan tinggi paruh menujukan hasil tidak berbeda nyata dengan t hitung < t tabel sehingga tidak berbeda nyata. Berdasarkan hasil pengukuran morfologi kuantitatif yang telah dilakukan oleh Masy’ud (1992) diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 20 Perbandingan rataan ukuran tubuh jalak bali jantan dan betina

No. Ukuran tubuh Sex Asal jalak bali

MBOF Masy’ud Helvoort et al.

1 Panjang badan (mm) J 239,20 72,60 231,4 B 234,48 70,68 217,5 2 Panjang sayap (mm) J 154,40 198,80 135,9 B 142,20 191,53 231,2 3 Panjang ekor (mm) J 75,20 80,70 80,0 B 74,20 76,98 74,1 4 Panjang paruh J 22,80 26,00 24,4 B 23,6 24,05 23,1 5 Tinggi paruh J 9,00 9,70 - B 9,2 8,63 -

Sumber: Masy’ud (1992); Helvoort et al. (1985).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masy’ud (1992) mengenai penelaahan karakteristik morfologi jika dibandingkan dengan hasil pengukuran parameter tubuh jalak bali di MBOF diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Dari ke-14 parameter yang diukur, terdapat lima parameter yang sama yaitu panjang tubuh, panjang ekor, panjang sayap, panjang paruh, dan tinggi paruh. Sebagai contoh rataan ukuran panjang total tubuh berdasarkan hasil pengukuran di MBOF sekitar 23,92 cm atau 239,2 mm relatif sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masy’ud (1992) yang merupakan dari penjumlahan ukuran panjang badan, panjang paruh, dan panjang ekor yaitu sekitar 179,3 mm. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Helvoort et al. (1985) misalnya untuk panjang badan jalak bali jantan di MBOF yaitu 239,2 mm sedangkan hasil pengukuran Helvoort et al. (1985) panjang badan jalak bali jantan yaitu 231,4 mm. Angka tersebut tidak jauh berbeda sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi tekanan inbreeding pada jalak bali di MBOF.

5.3.2 Karakteristik morfologi kualitatif

Penelaahan karakteristik morfologi yang bersifat kualitatif yang telah dilakukan pada jalak bali di penangkaran MBOF. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh suatu gambaran umum dari ke-5 pasang jalak bali yang dijadikan contoh secara keseluruhan pola bulu ekor pada jalak bali memiliki karaktersitik yang sama yaitu semua ujung ekor jalak bali terdapat bagian yang berwarna hitam sekitar 1 – 2 cm. Menurut Masy’ud (1992) pada semua ujung ekor selalu terdapat warna hitam dengan ukuran sekitar 2 – 3 cm. Bulu sayap jalak bali berwarna putih akan tetapi pada bagian ujung bulu sayap jalak bali terdapat warna hitam sekitar 2 – 3 cm. Berikut gambar sayap jalak bali di MBOF (Gambar 29).

Gambar 29 Rentang sayap jalak bali di MBOF.

Beberapa karakteristik lainnya yang telah ditelaah pada penelitian ini yaitu warna bulu, warna paruh, warna kaki, warna mata, dan warna daerah sekitar mata semua individu jalak bali menujukan pola warna yang sama dan tidak ditemukan adanya perbedaaan. Paruh berwarna coklat kekuningan dan agak sedikit kehitaman pada ujungnya, bagian kaki berwarna kuning sedangkan pada jalak bali yang baru berusia tiga bulan warna bulu sayap putih agak kotor kehitaman pada bagian tubuhnya, warna mata hitam, dan daerah sekitar mata berwarna biru. Menurut Masy’ud (1992), paruh berwarna coklat kehitaman dengan warna kuning pada ujungnya, kaki dan kulit berwarna kuning, dan warna sekitar mata adalah biru kecoklatan dan hasil dari penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Masy’ud (1992).