TINJAUAN PUSTAKA

Ubi Jalar (Ipomea batatas L.)

Ubi jalar atau Ipomea batatas memiliki beberapa sebutan seperti ketela rambat, sweet potato (Inggris), shoyu (Jepang), huwi boled (Sunda), Shaharkuand (India), dan Ubitora (Malaysia). Tanaman ini memiliki umur tanam yang pendek yaitu 4 hingga 6 bulan, namun ada juga jenis ubi jalar yang baru dapat dipanen pada umur 8 hingga 9 bulan (Koswara, 2009c). Menurut Juanda dan Cahyono (2000), tanaman ubi jalar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) Subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup) Kelas : Dicotyledone (biji berkeping dua) Ordo : Convolvulales

Famili : Convolvulaceae Genus : Ipomea

Spesies : Ipomea batatas L.

yang lonjong, permukaan tidak rata, warna daging jingga atau kuning, tekstur umbi yang lebih lunak, dengan kandungan vitamin A dan C yang tinggi.

Komposisi Kimia Ubi Jalar

Ubi jalar mengandung makronutrien berupa karbohidrat, protein dan lemak serta mikronutrien berupa vitamin dan mineral yang penting bagi tubuh yaitu vitamin A, vitamin C, thiamin, dan riboflavin serta mineral seperti zat besi (Fe), fosfor (P), kalsium (Ca), serta natrium (Na) (Juanda dan Cahyono, 2000). Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat utama keempat di Indonesia setelah beras, jagung, dan ubi kayu (Suhartini, 2009). Penggunaan ubi jalar sebagai sumber karbohidrat bagi masyarakat Indonesia dapat didasari pada kelebihan ubi jalar dari segi produktivitas, yaitu memiliki produktivitas antara 20-40 ton/ha umbi segar, kalori yang cukup tinggi sekitar 123 kal/100 g (Zuraida dan Supriati, 2001).

Ubi jalar mengandung 16-40 % bahan kering dengan jumlah karbohidrat

75-90 % yang terdiri dari pati, gula, selulosa, hemiselulosa, dan pektin (Koswara, 2009c). Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin. Menurut Aliawati

(2003) kandungan amilosa pada bahan pangan berpati dapat digolongkan menjadi 4 kelompok antara lain kadar amilosa sangat rendah <10 %, kadar amilosa rendah 10-20 %, kadar amilosa sedang 20-24 %, dan kadar amilosa tinggi >25 %.

Selulosa, hemiselulosa, dan pektin merupakan serat makanan yang mampu menurunkan kemungkinan terserang kanker usus besar, diabetes, penyakit hati, dan saluran pencernaan (Koswara, 2009c). Serat pada ubi jalar merupakan serat larut yang mampu mengikat kelebihan lemak atau kolesterol dalam darah sehingga mampu menghambat resiko peningkatan kolesterol dalam darah (Jaya, 2013). Ubi

(Rosidah, 2010). Ubi jalar juga cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes karena ubi jalar termasuk dalam klasifikasi Low Glycemix Index. Mengkonsumsi ubi jalar tidak dapat meningkatkan gula darah secara drastis karena serat pada ubi jalar mampu mengontrol kenaikan gula darah (Jaya, 2013).

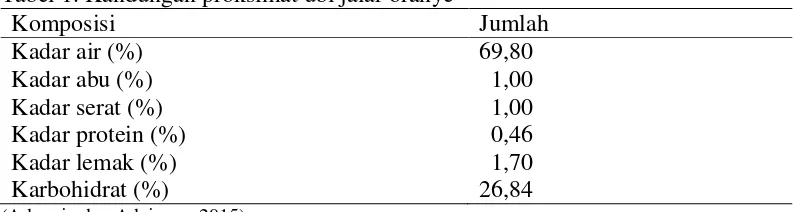

Ubi jalar mengandung protein sekitar 1,3 – 10% dalam % berat kering dan umumnya ubi jalar mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan umbi lain, seperti ubi kayu dan ketela (Oloo, dkk., 2014). Kandungan lemak dalam ubi jalar berkisar antara 0,29 – 2,7 % dalam % berat kering. Asam lemak dalam ubi jalar berupa linoleat, linolenat, palmitat, dan stearat (Koswara, 2009c). Mineral terbanyak yang terkandung dalam ubi jalar adalah kalium. Kandungan kalium dalam ubi jalar akan menurun dalam pengukusan karena diduga kalium dan natrium hilang sebagai senyawa klorida yang larut dalam air (Koswara, 2009c). Kandungan kalsium yang tinggi pada ubi jalar baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi (Rosidah, 2010). Vitamin B6 dan asam folat pada ubi jalar dapat mengoptimalkan kerja otak dalam mempertahankan daya ingat (Jaya, 2013). Kandungan proksimat ubi jalar oranye dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan proksimat ubi jalar oranye

Komposisi Jumlah

Kadar air (%) 69,80

Kadar abu (%) 1,00

Kadar serat (%) 1,00

Kadar protein (%) 0,46

Kadar lemak (%) 1,70

Karbohidrat (%) 26,84

Kelebihan ubi jalar oranye dibandingkan dengan ubi jalar jenis lain adalah kandungan β-karotennya. Ubi jalar oranye memiliki kandungan β-karoten mencapai 7100 IU sehingga bagus untuk mengatasi dan mencegah penyakit mata. Kadar karoten pada ubi jalar oranye sebagai bahan utama pembentukan vitamin A setaraf dengan karoten pada wortel (Zuraida dan Supriati, 2001). Kandungan yang tinggi ini hanya dimiliki oleh ubi jalar dengan warna umbi jingga kemerahan. Untuk ubi jalar dengan warna umbi putih atau kuning hanya mengandung sedikit β-karoten (Simanjuntak, 2006).

Tepung Ubi Jalar

Pembuatan tepung ubi jalar dapat dilakukan dengan cara mengiris dan memarut ubi jalar, dijemur kemudian dihaluskan hingga menjadi tepung. Pembuatan tepung ubi jalar dapat dilakukan dengan memanfaatkan sinar matahari, oven, maupun gabungan keduanya. Pengeringan merupakan cara yang dilakukan untuk mengurangi kadar air suatu bahan sehingga diperoleh hasil akhir yang kering. Air dalam bahan akan keluar dan menguap akibat adanya pindah panas dan pindah massa (Koswara, 2009c).

Pengeringan buatan merupakan proses yang dilakukan dengan mengendalikan kondisi lingkungan pengeringan. Bahan pangan yang diolah dengan pengeringan buatan memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan pengeringan matahari (Desrosier, 1988). Pengeringan menggunakan oven dapat dilakukan dengan kondisi udara yang terkontrol dan waktu pengeringan yang lebih cepat (Koswara, 2009c).

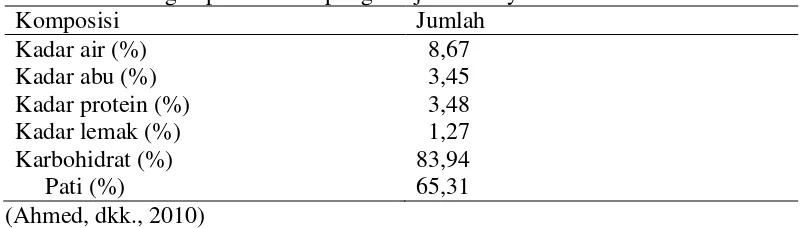

hasil bahwa semakin tinggi suhu pengeringan maka kandungan protein pada tepung semakin rendah. Pada pengamatan ini, suhu 50 °C memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeringan suhu 60 °C dan 70 °C (Septiani, dkk., 2015). Kandungan proksimat tepung ubi jalar oranye dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kandungan proksimat tepung ubi jalar oranye

Komposisi Jumlah

Penggunaan tepung ubi jalar dalam pembuatan produk pangan sudah banyak dilakukan di Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa penelitian yang menggunakan tepung ubi jalar sebagai substitusi tepung terigu dalam pembuatan beberapa jenis produk pangan. Di negara lain, tepung ubi jalar sudah umum dijumpai seperti negara Nigeria yang memproduksi tepung ubi jalar oranye dengan harga jual yang lebih tinggi dan menjadi bahan baku pembuatan makanan

ringan dan mie serta sebagai penstabil dalam industri es krim (Oluwole, dkk., 2012). Di India, tepung ubi jalar digunakan dalam pembuatan

produk bakery dan puding.

Karakteristik Fisik Tepung

menunjukkan nilai L, a, dan b dari sampel. Nilai L berkisar 0 (hitam) hingga 100 (putih). Nilai +a untuk warna merah dan –a untuk warna hijau. Nilai +b untuk warna kuning dan –b untuk warna biru. Nilai oHue dapat dihitung dengan rumus tan-1

dan nilai yang dihasilkan dapat menunjukkan warna bahan (Hutchings, 1999). Densitas kamba merupakan massa partikel yang menempati volume tertentu. Suatu produk dikatakan kamba apabila memiliki densitas kamba yang kecil, dengan kata lain produk memiliki volume yang besar namun berat bahan ringan. Densitas kamba berhubungan dengan penentuan kemasan dan ruang penyimpanan produk (Rohmah, 2012).

Pengujian organoleptik merupakan penilaian sensorik atau indera yang dilakukan dengan memanfaatkan indera manusia untuk mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, dan rasa suatu produk. Pengujian ini berhubungan dengan selera konsumen. Pengujian organoleptik membutuhkan beberapa orang panelis. Panelis merupakan orang yang terlibat dalam menilai mutu dan sifat sensoris dari suatu produk (Ayustaningwarno, 2014).

Karakteristik Fungsional Tepung

Karakteristik fungsional meliputi daya serap air dan minyak, swelling power, kelarutan (solubility), dan baking expansion. Daya serap air merupakan

Swelling power merupakan pertambahan volume dan berat maksimum yang

dialami pati dalam air. Parameter ini diukur sebagai berat pati yang mengembang per berat pati kering (Mandasari, dkk., 2015). Ketika pati dipanaskan dalam air berlebih maka terjadi penyerapan air oleh granula pati dan ikatan hidrogen pada struktur pati terputus lalu digantikan oleh ikatan hidrogen pada air sehingga terjadi peningkatan volume (Wibowo, dkk., 2008). Kelarutan (solubility) dapat diartikan sebagai banyaknya pati terlarut pada suhu tertentu (Dewi, dkk., 2014). Semakin tinggi amilosa, kemudahan pati untuk melarut semakin besar sehingga menyebabkan peningkatan indeks kelarutan air (Anggraeni dan Yuwono, 2014).

Baking expansion menunjukkan pengembangan yang terjadi selama pemanggangan (Dewi, dkk., 2014). Pengembangan selama pemanggangan dapat terjadi karena adanya peningkatan tekanan oleh penguapan air (Bertoloni, dkk., 2001). Baking expansion dihasilkan oleh pembentukan struktur matriks amorf (tidak beraturan) dengan ikatan hidrogen (Putri, dkk., 2011).

Fermentasi Alami

Fermentasi merupakan perombakan karbohidrat, protein atau lemak oleh aktivitas mikroorganisme. Fermentasi dapat dikatakan sebagai suatu proses terjadinya perubahan kimia pada substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme memerlukan sumber energi dalam pertumbuhannya. Sumber energi yang paling banyak oleh mikroorganisme adalah glukosa. Perombakan glukosa oleh mikroorganisme dapat dilakukan secara aerobik maupun anaerobik (Suprihatin, 2010).

fermentasi yang terjadi tanpa adanya panambahan starter mikroorganisme tetapi mikroorganisme tumbuh secara spontan karena lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhannya, sedangkan fermentasi tidak spontan merupakan fermentasi yang dilakukan dengan menambahkan starter sehingga mikroorganisme tersebut tumbuh dan berkembang biak secara aktif merombak bahan (Suprihatin, 2010).

Fermentasi secara spontan merupakan metode yang pertama kali dilakukan pada produk pangan dengan memanfaatkan pertumbuhan mikroflora secara alami pada bahan mentah. Fermentasi ini mampu menghasilkan asam laktat, asam asetat, etanol, bakteriosin, enzim, aroma khas, dan meningkatkan tekstur. Kualitas dari produk yang difermentasi secara alami tergantung dari kemampuan mikroba merombak bahan dan banyaknya bahan mentah yang digunakan dalam proses. Fermentasi alami merupakan pilihan metode yang murah dan baik untuk mengawetkan bahan makanan pada negara-negara berkembang. Negara-negara di wilayah Barat telah menggunakan metode fermentasi sebagai industri makanan yang diperhitungkan. Sekarang penggunaan starter pada proses fermentasi sudah sering dilakukan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu produksi (Rattanachaikunsopon dan Phumkhachorn, 2010).

organik dan menciptakan suasana asam yang tidak disukai oleh mikroorganisme patogen dan perusak (Rattanachaikunsopon dan Phumkhachorn, 2010). Bakteri asam laktat juga akan merombak gula menjadi asam laktat, menghasilkan enzim amilolitik serta menghidrolisis rantai pendek amilosa dan amilopektin pada granula pati (Yuliana, dkk., 2014).

Ragi Roti

Ragi merupakan bahan tambahan dalam pembuatan roti yang digunakan untuk mengembangkan adonan. Mikroba utama dalam ragi roti adalah khamir Saccharomyces cerevisiae. Khamir ini memiliki bentuk bulat atau bulat telur dan

melakukan reproduksi vegetatif dengan cara membentuk tunas. Sifat-sifat khamir ini antara lain memiliki sifat fisiologi yang stabil, tumbuh dengan cepat, terdispersi dalam air, serta aktif memecah pati dan gula menjadi karbon dioksida dan alkohol (Andaka dan Arumsari, 2016).

Saccharomyces cerevisiae mengandung enzim protease, lipase, invertase,

maltase, dan zymase. Enzim protease memecah protein menjadi senyawa nitrogen, enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserin, enzim invertase memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa, enzim maltase memecah maltosa, serta enzim zymase memecah glukosa menjadi alkohol dan karbondioksida. Ragi roti memiliki kondisi optimal pada aw 0,905, suhu 25-30 °C, dan pH 4,0-4,5 selama proses fermentasi (Koswara, 2009b).

memerlukan oksigen, karbohidrat, dan nitrogen untuk menunjang kehidupannya (Ahmad, 2005).

Saccharomyces cerevisiae memiliki potensi yang cukup baik sebagai organisme penghasil amilase. Khamir ini tergolong khamir amilolitik yang memiliki aktivitas enzim amilase terutama isoamilase yang dapat menghidrolisa ikatan α-1,6 glikosidik pada percabangan amilopektin. Khamir amilolitik juga berperan dalam menghasilkan makanan serta minuman rendah karbohidrat dan berperan dalam produksi bioetanol. Hidrolisa polisakarida oleh enzim hidrolitik amilase dapat menyebabkan perbedaan sifat fungsional pati sehingga perbaikan sifat-sifat pati dapat dilakukan (Kustyawati, dkk., 2013).

Bakteri Asam Laktat

Salah satu starter dalam proses fermentasi adalah bakteri asam laktat (BAL). Bakteri asam laktat adalah bakteri gram positif yang menghasilkan asam laktat dengan memfermentasi karbohidrat (Setiarto, dkk., 2015). Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat dapat meningkatkan kualitas produk dengan adanya metabolit yang dihasilkan selama proses fermentasi. Bakteri asam laktat juga dapat memperpanjang masa simpan dan menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan pembusuk karena sifatnya yang dapat menurunkan pH lingkungan (Hafsan, 2014).

dalam Hidayati (2014), bakteri asam laktat yang tumbuh pada singkong akan menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik yang dapat menghancurkan dinding sel singkong hingga terjadi pembebasan granula pati. Perubahan granula pati ini akan mengubah karakteristik tepung yang dihasilkan.

Fermentasi makanan umumnya menggunakan bakteri asam laktat untuk merombak gula bebas menjadi asam laktat, serta menghidrolisis rantai pendek amilosa dan amilopektin. Selain itu bakteri asam laktat juga dapat menghasilkan enzim proteolitik dan asam organik yang mampu menginaktivasi polifenol oksidase pada ubi jalar sehingga selama proses pengeringan ubi jalar tidak mengalami pencoklatan dan tepung yang dihasilkan lebih putih. Perubahan ukuran granula pati pada fermentasi asam laktat dapat mengubah sifat dari tepung. Penentuan sifat fisikokimia tepung sangat penting dilakukan untuk mengetahui kegunaan tepung ubi jalar terfermentasi pada produk (Yuliana, dkk. 2014). Menurut Oloo, dkk. (2013) starter bakteri asam laktat dapat ditambahkan pada fermentasi ubi jalar sebanyak 1 x 107 CFU/ml.

Bakteri asam laktat mampu menghasilkan enzim α-amilase dan pullulanase. Enzim α-amilase (EC 3.2.1.1) merupakan enzim yang dapat menghasilkan dekstrin, maltosa, dan glukosa sebagai hasil hidrolisis ikatan linier α-1,4 glikosidik pada

merupakan penyebab perbedaan sifat fungsionalitas produk yang dihasilkan (Kustyawati, dkk., 2013).

Bakteri asam laktat memiliki beberapa aktivitas metabolit, seperti metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan aktivitas metabolit lainnya. Pada metabolisme karbohidrat, bakteri asam laktat memecah karbohidrat menjadi beberapa komponen menguntungkan seperti asam laktat. Kemampuan proteolitik bakteri asam laktat dalam metabolisme protein menghasilkan polipeptida, asam amino, dan peptida dari hasil pemecahan protein oleh protease dan peptidase. Asam amino selanjutnya dapat diubah menjadi berbagai komponen flavor seperti aldehid, alkohol, dan ester. Metabolisme lemak merupakan pemecahan lemak oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Aktivitas metabolisme bakteri asam laktat lainnya memberikan kontribusi terhadap sifat sensori bahan hasil fermentasi seperti flavor

dan perubahan warna oleh perombakan komponen organik lain dalam bahan (Hayek dan Ibrahim, 2013).

Penelitian Sebelumnya

terhadap aroma tepung ubi jalar terfermentasi. Penurunan pati terjadi karena adanya pemecahan pati menjadi gula-gula sederhana oleh aktivitas mikroorganisme. Menurunnya kadar pati pada bahan menyebabkan menurunnya kemampuan bahan dalam mempertahankan air sehingga terjadi penurunan kadar air pada tepung seiring dengan lamanya fermentasi ubi jalar. Fermentasi menghasilkan asam-asam organik yang memberikan aroma asam khas fermentasi. Aroma ini mampu menutupi aroma langu pada tepung ubi jalar.

Kustyawati, dkk. (2013) melakukan penelitian efek fermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae terhadap karakteristik biokimia tapioka. Penambahan Saccharomyces cerevisiae dilakukan saat pengendapan pati selama 12, 24, 36, dan

48 jam. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa fermentasi mampu meningkatkan kadar protein dan mineral tertentu, kerusakan granula dan penurunan pati tapioka.

Penurunan kandungan β-karoten dapat terjadi selama proses pengolahan ubi jalar oranye menjadi tepung. Menurut Bengtsson, dkk. dalam Oloo, dkk. (2014) pengolahan ubi jalar dengan penguapan, pengeringan, dan penggorengan menyebabkan penurunan β-karoten hingga 25% namun tidak terjadi pada pengolahan ubi jalar menggunakan fermentasi asam laktat.