LAPORAN PRAKTIKUM

PENGELOLAAN HAMA PENYAKIT TERPADU

ACARA I

AGROEKOSISTEM DAN ANALISIS AGROEKOSISTEM

Oleh: Kiki Seftyanis NIM A1D015024

Rombongan 4

PJ Asisten : Nung Siti Mukharomah

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekosistem pertanian (agroekosistem) memegang faktor penting dalam

pemenuhan kebutuhan pangan suatu bangsa. Keanekaragaman hayati (biodiversiy)

yang merupakan semua jenis tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang ada

berinteraksi dalam suatu ekosistem sangat menentukan tingkat produktivitas

pertanian. Kenyataannya pertanian merupakan penyederhanaan dari

keanekaragaman hayati secara alami menjadi tanaman monokultur dalam bentuk

yang ekstrim. Hasil akhir pertanian adalah produksi ekosistem buatan yang

memerlukan perlakuan oleh pelaku pertanian secara konstan. Berbagai hasil

penelitian menunjukkan bahwa perlakuan berupa masukan agrokimia (terutama

pestisida dan pupuk) telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang tidak

dikehendaki (Gerald, 1998).

Ekosistem pertanian / Agroekosistem (EP) adalah ekosistem yang proses

pembentukannya ada campur tangan manusia dengan tujuan untuk meningkatkan

produksi pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan tuntutan manusia. Campur

tangan manusia dapat berupa pemberian masukan energi tinggi dan biasanya

mempunyai kecenderungan mengubah keseimbangan alami dan menyebabkan

ekosistem menjadi tidak stabil bila dikelola dengan baik. Contoh masukan energi

tinggi antara lain pestisida kimia sintetik, pupuk kimia, benih unggul dan lain-lain.

Agroekosistem diusahakan oleh manusia untuk menjaga pertumbuhan tanaman

mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman maupun yang dapat

menurunkan mutu hasil produksi dari sebagian kualitas dan kuantitas hasil

(Sutanto, 2002).

Pengendalian hama diusahakan sebagai salah satu usaha dari proses

produksi pertanian guna memperoleh hasil semaksimal mungkin dari lahan

pertanian bagi kepentingan petani dan masyarakat luas. Sedangkan proses

produksi pertanian meliputi berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan pertanian

atau agroekosistem yang ditujukan untuk pencapaian sasaran produktivitas

tertentu. Pengelolaan agroekosistem yang baik diharapkan dapat menekan

serangan hama dan penyakit, dengan memperhatikan aspek lingkungan sehingga

upaya tersebut tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, praktikum ini

dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana cara mengubah ekosistem di

lingkungan sebagai pencegahan serangan hama dan patogen penyebab penyakit

serta meningkatkan produktivitas tanaman.

B. Tujuan

Praktikum ini dilakukan bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui jenis dan fungsi agroekosistem.

2. Mengenal komponen ekosistem pertanian.

3. Menentukan keputusan pengelolaan agroekosistem.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Agroekosistem adalah ekosistem di lingkungan pengelolaan pertanian, yang

terkait dengan ekosistem lainnya (Mangan, 2002). Untung (1992) menyatakan,

bahwa ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan

timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Ekosistem dapat juga dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan

menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Agroekosistem atau ekosistem pertanian didalamnya terdapat beberapa

komponen yang menyusunnya. Komponen dalam agroekosistem yaitu abiotik dan

biotik. Komponen biotik dapat terdiri dari patogen penyebab penyakit, gulma dan

serangga baik bersifat sebagai hama tanaman maupun musuh alami dari hama

(Nurindah, 2006). Komponen abiotik meliputi suhu, kelembaban, air, sinar

matahari, ketinggian, angin, dan tanah sangat mempengaruhi komponen biotik

yang ada dalam pertanaman (Irwan, 2014).

Menurut Rohman (2008) mengatakan, bahwa penciri agroekosistem tidak

hanya mencakup unsur-unsur alami (iklim, topografi, altitude, fauna, flora, jenis

tanah, dan sebagainya) tetapi juga unsu-unsur buatan. Pendekatan pragmatis yang

lazim digunakan mengarah pada unsur-unsur buatan. Hal ini merupakan

konsekuensi logis dari pengaruh kemajuan teknologi dan investasi di bidang

infrastuktur. Pengelolaan potensi pertanian berdasarkan pendekatan agroekosistem

merupakan metode yang lebih menyeluruh, sederhana dan mendasar yang

Purwowidodo (1991) menyatakan, bahwa masalah pembangunan pertanian

tidak dilihat dari sisi peningkatan produktivitas belaka, tetapi juga keberlanjutan

(sustainability), stabilitas, dan kemerataan (equitability). Menurut KEPAS (1988),

agroekosistem didefinisikan sebagai ekosistem yang dimodifikasi dan

dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh manusia untuk

memenuhi kebutuhan atas pangan ataupun seratseratan. Analisis pendekatan

agroekosistem bertujuan untuk meneliti hubungan antara karakteristik biofisik,

pengelolaan sumberdaya alam, dan pola sosial ekonomi yang ada.

Jati (Tectona grandis Linn.f.) merupakan tanaman yang sangat populer

sebagai penghasil bahan baku untuk industri perkayuan karena memiliki kualitas

dan nilai jual yang sangat tinggi. Kekuatan dan keindahan seratnya merupakan

faktor yang menjadikan kayu jati sebagai pilihan utama (Suryana, 2001). Jati

merupakan salah satu jenis kayu tropis yang sangat penting dalam pasar kayu

internasional karena berbagai kelebihan yang dimilikinya dan merupakan jenis

kayu yang sangat bernilai untuk tanaman kehutanan (Fitriani, 2012).

Syarat tumbuh budidaya pohon Jati di Indonesia menurut dinas pertanian

adalah ditempat yang beriklim sebagai berikut (Supriatna dan Wijayanto, 2011):

1. Curah hujan 1500-2500mm/tahun.

2. Bulan kering 2-4 bulan.

3. Tinggi lokasi penanaman 10-1000 m dari permukaan laut.

4. Intensitas cahaya 75-100%.

5. Ph tanah 4-8.

III. METODE PRAKTIKUM

A. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pertanaman perkebunan

jati. Alat yang digunakan dalam praktikum antara lain kertas manila, pensil warna,

spidol, alat tulis, kamera dan kalkulator.

B. Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang dilakukan pada praktikum ini antara lain:

1. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil sesuai dengan pembagian dalam

setiap rombongan.

2. Bahan dan alat yang akan digunakan dipersiapkan.

3. Mahasiswa diarahkan ke lapangan untuk mengamati komponen agroekosistem,

yang meliputi agroekosistem tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. 4. Keadaan umum agroekosistem yang ada digambar dan diamati.

5. Hasil pengamatan dituliskan pada kertas plano.

6. Koleksikan serangga / hewan yang bertindak sebagai hama dan musuh alami,

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

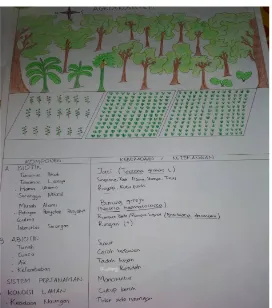

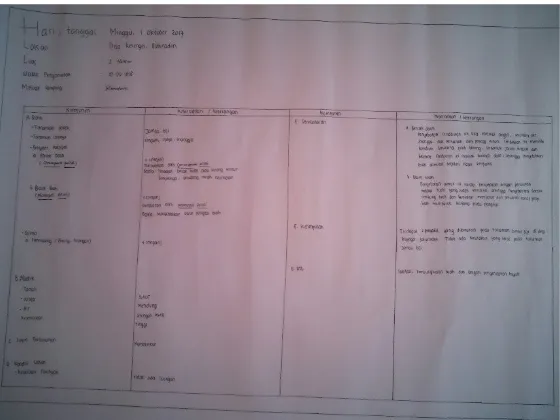

Gambar 1.1 Transek agroekosistem pada pertanaman jati

B. Pembahasan

Gejala kutu putih pada tanaman yang menyerang pada saat pengamatan

yaitu terdapat warna putih pada daun baik bagian atas maupun bawah, yang

apabila dilihat secara baik-baik menunjukkan koloni dari kutu putih yang

keriting kemudian berubah menjadi kecoklatan dan akhirnya mati. Hal ini yang

menyebabkan terganggunya proses fisilogi dan metabolism tanaman.

Menurut Noyes and Schauff (2003) menyatakan, bahwa hama kutu putih

atau bahasa kerennya mealy bug atau Paracoccus marginatus merupakan salah

satu hama yang kerap menyerang tanaman baik tanaman sayuran, buah-buahan,

perkebunan maupun tanaman hias. Hama jenis serangga ini mengeluarkan sejenis

zat putih yang berlilin, berkapas putih yang menutupi keseluruhan badan lembut

yang berwarna merah muda, menyebabkan ia kelihatan seperti debu putih. Kutu

putih dapat ditemukan pada bagian tanaman yang menjadi pertemuan antara daun

dan batang (buku-buku batang) atau batang dan buah, serta diatas dan atau

dibawah daun muda. Hama kutu putih menyerang tanaman dengan cara

menghisap sari dari tanaman, yang mengakibatkan tanaman menjadi layu, dan itu

juga sebabnya daun muda tanaman hiasku semuanya mengkerut.

Muniapan et al., (2006) mengatakan, bahwa pada tanaman yang sudah dewasa, gejala yang muncul adalah daun menguning dan kelamaan daun akan

gugur. Serangan pada buah yang belum matang menyebabkan bentuk buah tidak

sempurna. Serangan yang berat dapat menutupi permukaan buah hingga terlihat

kutu putih akibat tertutup koloni kutu putih tersebut.

Tungau merah (Tetranychus cinnabarinus Boisd) berkaki 8 dengan panjang

tubuh 0,3-0,5 mm. Tungau jantan berwarna kemerah-merahan dengan beberapa

bercak kecil hitam, namun ada juga yang berwarna hijau kekuning-kuningan

dengan beberapa bercak hitam, Tungau jantan lebih kecil dari pada tungau betina,

dengan dada. Mulutnya mampu menusuk dan menhisap sel tanaman (Henuhili

dan Aminatun, 2013).

Gejala serangan hama tungau merah diawali dengan terlihatnya spot

(bercak) kuning sepanjang tulang daun pada daun-daun bawah dan tengah. Bercak

tersebut kemudian menyebar keseluruh permukaan daun sehingga daun berwarna

kemerahan, coklat atau seperti karat. Daun-daun yang terserang parah akhirnya

kering, dan terjadi kerontokan seluruh daun. Tanaman yang terserang parah, umbi

yang dihasilkan umumnya berukuran kecil dan secara langsung akan

mempengaruhi hasil/produksi tanaman (Untung, 1992).

Paracoccus marginatus termasuk jenis kutu-kutuan yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan lilin berwarna putih. Tubuhnya berbentuk oval dengan

embelan seperti rambut-rambut berwarna putih dengan ukuran yang pendek.

Hama ini terdiri dari jantan dan betina, dan memiliki beberapa fase perkembangan

yaitu fase telur, pradewasa (nimfa), dan imago. Telur P. marginatus berbentuk

bulat berwarna kuning kehijauan dan ditutupi oleh massa seperti kapas dan akan

menetas dalam waktu 10 hari setelah diletakkan. Hama kutu putih biasanya

bergerombol sampai puluhan ribu ekor. Kutu putih merusak dengan cara mengisap

cairan. Gejala yang ditimbukan akibat serangan hama ini yakni daun kerdil dan

keriput seperti terbakar. Hama ini juga menghasilkan embun madu yang

kemudian ditumbuhi cendawan jelaga sehingga tanaman yang diserang akan

berwarna hitam (Amarasekare et al., 2009).

Tanaman jati yang diamati kelompok 5 termasuk saya, pada saat

musim hujan daun yang jatuh berguguran tidak begitu banyak. Daun yang jatuh

pada saat pengamatan terdapat suatu bercak putih atau bisa dikatakan adanya

hama kutu putih. Daun yang jatuh tidak mesti berhubungan dengan penyakit,

karena yang kita ketahui bahwa tanaman jati termasuk tanaman yang dapat

mengugurkan daunnya hingga habis pada musim kemarau berbeda dengan musim

hujan daun jati masih tetap ada. Daun yang jatuh sendiri biasanya memang

terdapat suatu gejala serangan hama maupun penyakit apabila dilihat dengan

baik-baik, tetapi kembali lagi karena pada saat pengamatan yang kita lakukan pada saat

musim hujan maka dapat disimpulkan juga faktor jatuhnya daun akibat dari

beberapa penyakit yang menyerang tanaman jati seperti yang kita temukan yaitu

penyakit kanker batang pada tanaman jati. Hal tersebut yang mendassri hubungan

jatuhnya daun dengan penyakit karena bias jadi daun yang jatuh merupakan efek

dari serangan penyakit yang menyebabkan gangguan fisiologi pada tanaman.

Jati merupakan salah satu jenis kayu tropis yang sangat penting dalam pasar

kayu internasional karena berbagai kelebihan yang dimilikinya dan merupakan

jenis kayu yang sangat bernilai untuk tanaman kehutanan (Bermejo et al., 2004).

Pertumbuhan merupakan pertambahan/perkembangan elemen-elemen antara lain:

tinggi pohon dan diameter batang pohon sampai dengan waktu tertentu. Riap

didefinisikan sebagai pertambahan pertumbuhan dimensi pohon (tinggi, diameter,

bidang dasar, volume) atau dari tegakan yang dihubungkan dengan umur dalam

satuan luas tertentu Riap merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan

Marjenah (2008) menyatakan, bahwa jenis penyakit yang menyerang batang

tanaman Jati di antaranya Corticium salmonicolor dan Nectria haematococca

sebagai penyebab kanker batang. Serangannya ditandai dengan daun layu dan

berwarna hitam gelap, muncul tubuh buah jamur yang menebal berwarna putih

hingga merah jambu pada kulit luar, timbul benjolan lapisan gabus pada

permukaan batang, kulit kayu pecah-pecah kemudian terjadi luka dan

berlubang-lubang arah memanjang. Pencegahannya dengan melakukan monitoring sambil

melakukan pekerjaan thinning atau pemangkasan tajuk secara teratur, terutama

tajuk-tajuk yang kering dan menunjukkan gejala penyakit kanker batang untk

menghilangkan dan mengurangi jumlah inokulum. Pohon-pohon jati yang

menunjukkan gejala terserang penyakit kanker batang harus segera diberi pupuk

untuk meningkatkan kesehatan tanaman.

Pengamatan tanaman jati yang telah dilakukan di pintu masuk Gor Soe-soe

selain di temukan hama kutu putih juga ditemukan hama rayap yang menyerang.

Tanaman jati yang telah diamati juga ditemukan semut karena semut dan kutu

putih bersimbiosis mutualisme, namun keberadaan semut sendiri sangat tinggi jadi

untuk pengamatan semut kurang memungkinkan hanya beberapa semut saja yang

dapat kita amati dibagian bawah tanaman. Tanaman jati yang kita amati juga

sangat tinggi, hal ini salah satu faktor mengapa kita hanya bisa mengamati di

bagian tertentu saja.

Kutu kebul dewasa memiliki panjang tubuh sampai 0.8 mm dan berwarna

putih salju, yang disebabkan oleh sekresi lilin di sayap dan tubuhnya. Selama

Ketika menyimpan telur, betina akan meletakkan telur 50 hingga 400 butir dengan

ukuran mulai dari 0.10mm sampai 0.25mm di bagian bawah daun (Sartiami et al.,

2009).

Menurut Oka (1995) mangatakan, bahwa kutu kebul atau kutu putih

merupakan hama yang sangat merugikan dan umum di dunia pertanian. Kutu

putih dapat menghancurkan tanaman dan menyebabkan transfer berbagai virus

penyakit yang mempengaruhi produktivitas tanaman dengan cara yang berbahaya.

Kerusakan umum pada tanaman meliputi: terserapnya nutrisi tanaman, rusaknya

daun, gugurnya daun.

Hama kutu putih (Pseudococcu /mealybug) menyerang dengan menghisap

cairan tanaman terutama pada musim kemarau. Seluruh tubuhnya dilindungi oleh

lilin/tawas dan dikelilingi dengan karangan benang-benang tawas berwarna putih;

pada bagian belakang didapati benang-benang tawas yang lebih panjang. Hama ini

sering menyebabkan daun keriting, pucuk apikal tumbuh tidak normal (bengkok

dan jarak antar ruas daun pendek). Hama ini biasanya akan menghilang pada

musim hujan namun kerusakan yang terjadi dapat mengganggu pertumbuhan

tanaman. Hama kutu ini bersimbiosis dengan semut gramang (Plagiolepis

longipes) dan semut hitam (Dolichoderus bituberculatus) yang sering memindahkan kutu dari satu tanaman ke tanaman lain. Pengendaliannya dengan

penyemprotan insektisida nabati dan pemotongan bagian-bagian yang cacat dan

hendaknya dilakukan pada awal musim penghujan (Disbun Propinsi NTB, 2001).

Pengamatan pertanaman jati dilakukan di depan pintu masuk Gor Soe-soe

tanaman lain seperti singkong, padi, pisang, papaya dan talas. Hama utama yang

menyerang tanaman jati yang begitu terlihat yaitu rayap dan kutu putih. Musuh

alami yang di jumpai pada saat pengamatan yaitu burung gereja. Patogen

penyebab penyakit Nectria haemotococca, kemudian gulma yang ada pada

pertanaman jati rumput bede/rumput signal. Intensitas serangan dari hama dan

penyakitnya terbilang rendah. Komponen abiotik dari pertanaman jati yaitu tanah

subur, cuaca cerah berawan saat pengamatan, air yang digunakan air tadah hujan,

kelembabannya rendah. Sistem pertanamannya monokultur pada pertanaman jati,

kemudian kondisi lahannya juga cukup bersih dengan tidak ada sampah lain selain

daun dan tidak ada naungan di pertanaman jati.

Sesuai dengan pernyataan Mangan (2002), bahwa agroekosistem adalah

sistem ekologi yang dimodifikasi manusia dengan tujuan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, terutama bahan makanan. Agroekosistem memiliki

kaidah-kaidah ekologi umum yang memiliki khas tersendiri seperti yang terlihat pada

ekosistem sawah dengan ekosistem lainnya. Komponen agroekosistem terdiri dari

komponen biotik dan abiotik. Adapula komponen abiotik meliputi suhu,

kelembaban, air, sinar matahari, ketinggian, angin, dan tanah sangat

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1. Terdapat beberapa macam agroekosistem diantaranya agroekosistem

perkebunan, tanaman pangan ataupun hortikultura yang memiliki fungsi

sebagai penunjang pertumbuhan dan produktivitas tanaman dengan cara

mengubah ekosistem alami sesuai dengan syarat tumbuh tanaman.

2. Komponen yang ada dalam ekosistem yaitu komponen biotik meliputi semua

makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem dan komponen abiotik

meliputi suhu, kelembaban, ketinggian tempat, tanah, air, dan ikim/cuaca. 3. Pengelolaan agroekosistem meliputi pemilihan bibit unggul, penanaman

dengan mengatur jarak tanam, penanaman tanaman naungan, serta

pemeliharaan tanaman seperti sanitasi lingkungan pertanaman, pemangkasan,

pengairan, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara

hayati. Budidaya tanaman jati memerlukan manajemen dalam pengelolaannya

agar input yang kita keluarkan sedikit namun output yang kita terima lebih

besar.

4. Kegiatan analisis agroekosistem mengantarkan petani atau praktikan untuk

menjadi ahli dilahan sendiri dalam menanggani masalah hama penyakit

tanaman.

Sebaiknya pada saat pengamatan pertanaman lebih di jelaskan kembali yang

perlu untuk di pergunakan pada kegiatan tersebut oleh asisten praktikum, agar

DAFTAR PUSTAKA

Amarasekare, K.G., J.H. Chong, N.D. Epsky, and C.M. Manion. 2009. Effect of Temperature on The Life History of The Mealybug Paracoccus marginatus (Hemiptera: Pseudococcidae). J Econ Entomol. Vol. 101 (3): 98-804.

Bermejo, I., I. Canellas, A.S. Miguel. 2004. Growth and Yield Models for Teak Plantations in Costa Rica. Forest Ecology dan Management. Vol. 104 (189): 97-110. Elsevier. http:/www.sciencedirect.com.

Disbun Propinsi NTB. 2001. Latihan Pemandu Lapang (PL II). Kumpulan petunjuk lapang PHT Jambu Mete. 2001. Dinas Perkebunan Propinsi NTB. 150 hal.

Fitriani, A. 2012. Evaluasi Pertumbuhan Tanaman Jati pada Areal Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Jurnal Hutan Tropis. Vol. 13(1): 4-17.

Gerald G. Marten. 1998. Productivity, Stability, Sustainability, Equitability and Autonomy as Properties for Agroecosystem Assessment. Jurnal Sistem Pertanian. Vol. 3 (2): 23-34.

Henuhili, V dan Aminatun, T. 2013. Konservasi Musuh Alami Sebagai Pengendalian Hayati Hama dengan Pengelolaan Ekosistem Sawah. Jurnal Penelitian Saintek. Vol. 18 (2): 29-40.

Irwan, Z.D. 2014. Prinsip-Prinsip Ekologi: Ekosistem, Lingkungan, dan Pelestariannya. Bumi Aksara. Jakarta.

Mangan, J. 2002. Pedoman SL-PHT Untuk Pemandu. Proyek PHT-PR/IPM-SECP. Jakarta.

Marjenah. 2008. Prospek Budidaya Tanaman Jati di Kalimantan Timur. Disertasi. Program Doktor Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda. 153 hal.

Muniapan, R., D.E. Meyerdirk, F.M. Sengebau, D.D. Berringer, and G.V.P. Reddy. 2006. Classical Biological Control of Paracoccus marginatus (Hemiptera: Pseudococcidae) in the Republic of Palau. Fla. Entomol. Vol. 8 (9): 212-217.

Nurindah. 2006. Pengelolaan Agroekosistem dalam Pengendalian Hama. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat. Vol. 5 (2): 78-85.

Oka, I.N. 1995. Pengendalian hama terpadu dan implementasinya di Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 255 hal.

Purwowidodo. 1991. Gatra Tanah dalam Pembangunan Hutan Tanaman. IPB Press. Bogor.

Rohman, F. 2008. Struktur Komunitas Tumbuhan Liar dan Arthropoda sebagai Komponen Evaluasi Agroekosistem di Kebun The Wonosari Singosari Kabupaten Malang. Disertasi. Tidak diterbitkan. Universitas Brawijaya. Malang.

Ruchaemi, A. 2013. Ilmu Pertumbuhan Hutan. Mulawarman University Press. Samarinda. Cetakan Pertama, Edisi Pertama. 187 H.

Sartiami, D. Dadang, R. Anwar dan I.S. Harahap. 2009. Persebaran Hama Baru Paracoccus marginatus di Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, in Seminar Nasional Perlindungan Tanaman. Pusat Kajian Pengendalian Hama Terpadu Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sumardi, S.M, Widyastuti. 2004. Dasar-dasar Perlindungan Hutan. Gadjah Mada University. Yogyakarta.

Supriatna, A.H dan N. Wijayanto. 2011. Pertumbuhan Tanaman Pokok Jati (Tectona grandis Linn F) pada Hutan Rakyat di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Jurnal Silvikultur Tropika. Vol. 2 (3): 130-135.

Suryana, Y. 2001. Budidaya Jati. Swadaya. Bogor.

Sutanto, S. 2002. Pertanian Organik Menuju Pertanian Alternatif dan Berkelanjutan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

LAMPIRAN

Pertanaman jati pada saat pengamatan di depan Gor Soe

soe.

Tanaman lain yang ada di pertanaman jati di depan Gor

Soe soe.

Hama yang menyerang pertanaman jati pada saat pengamatan di depan Gor Soe

LAPORAN PRAKTIKUM

PENGELOLAAN HAMA PENYAKIT TERPADU

ACARA II

ANALISIS AGROEKOSISTEM UNTUK HAMA PADA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Oleh: Kiki Seftyanis NIM A1D015024

Rombongan 4

PJ Asisten : Nung Siti Mukharomah

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang

perekonomian suatu negara. Indonesia merupakan negara agraris dengan

mayoritas penduduknya bekerja dibidang pertanian. Bidang pertanian turut

menyumbang devisa negara, yaitu dengan adanya perdagangan yang terjadi

dengan negara lain. Sektor pertanian merupakan bidang kehidupan yang paling

utama menjadi sandaran hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan

mendapat prioritas utama dalam pembangunan yang bertujuan memperbaiki tata

kehidupan perekonomian yang mampu mendorong peningkatan taraf hidup

masyarakat (FAO, 1995).

Faktor yang menjadi kendala dalam budidaya pertanian salah satunya adalah

adanya serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang berdampak 75 %

terhadap hasil pertanian. Berbagai cara dilakukan oleh petani untuk mencegah

serangan OPT yang menimbulkan kerugian secara kualitas dan kuantitas. Dewasa

ini, banyak petani yang menggunakan pestisida kimia dalam mengendalikan OPT.

Kebanyakan dari petani memilih pestisida kimia karena pestisida kimia ampuh

membunuh hama. Namun, banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat

penggunaan pestisida kimia (Rizkyarti, 2010).

Hama tumbuhan adalah organisme yang menyerang tumbuhan sehingga

pertumbuhan dan perkemabanganya terganggu. Hama yang menyerang tumbuhan

binatang yang mengganggu dan merugikan tanaman yang diusahakan manusia

(Surata, 2008). Hama tanaman sering disebut serangga hama (pest) atau dalam

dunia pertanian dikenal sebagai musuh petani. Praktikum pengendalian hama

terpadu ini dilaksanakan supaya mahasiswa mampu menganalisis teori pertanian

yang diajarkan dalam kuliah dengan kondisi lapangan kegiatan pertanian di

sekitarnya untuk dapat diambil jalan tengah agar teori pertanian yang diajarkan

bisa sejalan dengan kegiatan pertanian di lapang.

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu:

1. Mengenal jenis hama utama pada tanaman pangan, perkebunan dan

hortikultura.

2. Mengenal mengenal gejala serangan hama utama pada tanaman pangan,

perkebunan dan hortikultura.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Levins and Wilson (1979) mengatakan, bahwa hama dalam ekosistem

pertanian yaitu:

1. Organisme jahat yang mempunyai kemampuan untuk merusak, mengganggu,

atau merugikan organisme lainnya (inang).

2. Organisme yang memusuhi (merugikan) kesejahteraan manusia.

3. Setiap spesies organisme yang dalam jumlah besar tidak kita kehendaki

kehadirannya.

4. Organisme yang merugikan dari segi andangan manusia.

5. Organisme hidup yang merupakan saingan kita dalam memenuhi kebutuhan

pangan dan pakaian, atau menyerang kita secara langsung.

Pengendalian hayati merupakan salah satu dari konsep pengendalian hama

terpadu (PHT) dengan pemanfaatan musuh alami sebagai agen hayati dalam

mengendalikan hama dan penyakit perlu dikedepankan dalam menekan

penggunaan pestisida kimia yang berlebihan. Agen hayati merupakan bagian dari

suatu ekosistem yang sangat penting peranannya dalam mengatur keseimbangan

ekosistem tersebut. Secara alamiah, agen hayati merupakan komponen utama

dalam pengendalian alami yang dapat mempertahankan semua organisme pada

ekosistem tersebut berada dalam keadaan seimbang. Musuh alami serangga hama

umumnya berupa Arthropoda dari jenis serangga dan laba-laba, serta dapat

digolongkan menjadi predator dan parasitoid. Predator adalah binatang yang

pradewasanya hidup dengan menjadi parasit pada binatang lain sedangkan pada

fase dewasanya hidup bebas (Rachmat et al., 1999).

Direktorat Perlindungan Perkebunan (2001) menyatakan, bahwa konsep

PHT (Pengendalian Hama Terpadu) merupakan kosep yang digunakan oleh petani

saat ini untuk mengatasi serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).

Konsep PHT ini muncul sejalan dengan adanya resistensi dan resurgensi terhadap

hama yang menyerang tanaman akibat penggunaan pestisida kimia yang juga

berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan. Pengendalian hama secara

umum menggunakan konsep PHT tersebut. Konsep pengendalian hama terpadu

meliputi pengendalian hama dalam bercocok tanam, penggunaan varietas tahan

hama OPT, pengendalian secara mekanik, pengendalian secara fisik, pengendalian

hayati, pengendalian nabati, dan pengendalian pestisida secara selektif.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman secara Terpadu (PHT)

memiliki arti penting dalam mendukung adanya pertanian berkelanjutan. Hal ini

dikarenakan konsep dalam PHT selaras dengan konsep dalam Pertanian

Berkelanjutan. Disamping itu, PHT dan Pertanian Berkelanjutan merupakan suatu

kebijakan pemerintah yang disahkan dalam Undang-Undang. Adapun Landasan

hukum dan dasar pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman adalah

Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan

Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, dan Keputusan

Menteri Pertanian No. 887/Kpts/ OT/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT

Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu (PHT) atau Integrated Pest

Management (IPM) merupakan komponen integral dari sistem pertanian berkelanjutan. PHT bertujuan tidak hanya mengendalikan populasi hama tetapi

juga meningkatkan produksi dan kualitas produksi serta meningkatkan

penghasilan dan kesejahteraan petani. Cara dan metode yang digunakan adalah

dengan memadukan teknik-teknik pengendalian hama secara kompatibel serta

tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup (Oka, 1995).

Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu merupakan suatu pendekatan

ekologi yang bersifat multidisiplin untuk pengelolaan populasi hama dengan

memanfaatkan beranekaragam teknik pengendalian secara kompatibel dalam

suatu kesatuan koordinasi pengelolaan (Afifah, 2010). Sedangkan menurut

Bappedda Kabupaten Sukoharjo (2002), PHT adalah pemilihan secara cerdik dari

penggunaan tindakan pengendalian hama, yang dapat menjamain hasil yang

menguntungkan dilihat dari segi ekonomi, ekologi, dan sosiologi.

Menurut Altieri (1994) meyatakan, bahwa PHT memiliki tujuan

mengendalikan populasi hama agar tetap berada dibawah ambang yang tidak

merugikan secara ekonomi. Strategi PHT bukanlah eradikasi melainkan

pembatasan. Pengendalian hama dengan PHT disebut pengendalian

secara multilateral, yaitu menggunakan semua metode atau teknik yang dikenal

dan penerapannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan bagi

hewan, manusia, dan makhluk hidup laninya baik sekarang maupun pada masa

III. METODE PRAKTIKUM

A. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pertanaman pangan

singkong, pertanaman perkebunan jati dan pertanaman hortikultura jambu biji.

Alat yang digunakan dalam praktikum yaitu kertas manila, spidol, kantong

plastik, kamera, alat tulis dan kalkulator.

B. Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang dilakukan pada saat praktikum analisis agroekosistem

untuk hama pada tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura yaitu:

1. Praktikan dikelompokkan sesuai dengan rombongannya (tiap kelompok 4-5

mahasiswa).

2. Setiap kelompok bertugas untuk melakukan pengamatan gejala serangan hama

di lapang sesuai pembagian kelompok kerjanya.

3. Diamati dan dicatat komponen agroekosistem yang ada baik komponen biotik

maupun abiotik.

4. Gejala serangan dicatat dan diperkirakan nama penyakit dan patogen

penyebabnya.

5. Diprediksikan intensitas serangannya.

a. Gambar keadaan umum agroekosistem.

b. Data hasil pengamatan.

c. Serangga netral.

d. Pembahasan.

e. Simpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

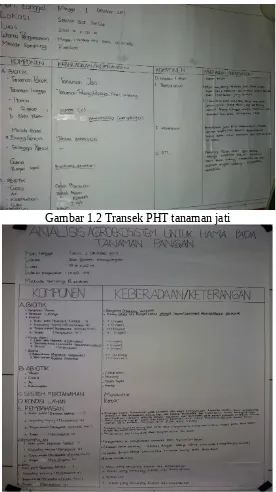

Gambar 1.2 Transek PHT tanaman jati

Gambar 1.4 Transek PHT tanaman jambu biji

1. Intensitas Serangan Hama Pada jati I = NxV

NxZ x 100 % =

(2x1)+(0x2)+(0x3)+(0x4)

10x1 x 100% =

2+0+0+0

10 x 100% = 2

10 x100% = 20%

B. Pembahasan

Pengamatan tanaman jambu biji yang dilakukan kelompok 2 hama yang

menyerang intensitasnya tidak terlalu banyak, namun dalam mengendalikan hama

tersebut juga perlu adanya konsep PHT. Salah satu yang disarankan kelompok 2

dalam konsep PHT tanaman jambu biji yaitu pengendalian secara hayati serta

penggunaan pestisida ramah lingkungkan (nabati). Jambu biji berasal dari

Amerika tropik, tumbuh pada tanah yang gembur maupun liat, pada tempat

terbuka, dan mengandung air yang cukup banyak. Tanaman jambu biji (P.

Jambu biji berbunga sepanjang tahun. Perdu atau pohon kecil, tinggi 2 m sampai

10 m, percabangan banyak. Batangnya berkayu, keras, kulit batang licin, berwarna

coklat kehijauan (Dirjenbun, 2002).

Pengendalian hama terpadu (PHT) adalah sebuah pendekatan dalam

pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan mempertimbangkan semua

aspek manajemen budidaya untuk mempertahankan serangan hama dan penyakit

dibawah ambang batas kerugian ekonomis. Aspek pengelolaan termasuk

budidaya, lingkungan fisik, biologi, perilaku pengelola dan bahan kimia. Dengan

PHT, efek samping dari pestisida diminimalkan dan keuntungan ekonomi

dipertahankan. Program PHT menggunakan informasi yang ekstensif, yang

dikumpulkan dalam sistem penanaman dan memerlukan pengelolaan yang cermat.

Konsep PHT ini dapat dilakukan baik pada tanaman hortikultura, perkebunan

maupun pangan (Wiryadiputra et al., 2004).

Effendi (2009) menjelaskan, bahwa konsep PHT tidak tergantung pada

teknik pengendalian hama dan pengelolaan eksosistem tertentu tetapi PHT

tergantung pada keberdayaan atau kemandirian petani dalam mengambil

keputusan. Dalam mengembangkan sistem PHT didasarkan pada keadaan

agroekosistem setempat. Sehingga pengembangan PHT pada suatu daerah boleh

jadi berbeda dengan pengembangan di daerah lain. Sistem PHT harus disesuaikan

dengan keadaan ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat petani setempat.

Menurut Van Driesche and Bellows (1996) menyatakan, bahwa pengelolaan

hama terpadu (PHT) untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian.

kelompok 2 juga sama dengan pengendalian hama terpadu pada tanaman lain

karena konsep PHTnya juga sama. Hasibuan (2008) mengatakan, bahwa

pengelolaan hama terpadu merupakan program pengelolaan pertanian secara

terpadu dengan memanfaatkan berbagai teknik pengendalian yang layak (kultural,

mekanik, fisik dan hayati) dengan tetap memperhatikan aspek-aspek ekologi,

ekonomi dan budaya untuk menciptakan suatu sistem pertanian yang

berkelanjutan dengan menekan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh

pestisida dan kerusakan lingkungan secara umum. Penyemprotan pestisida harus

dilakukan secara sangat berhati-hati dan sangat selektif bilamana tidak ada lagi

cara lain untuk menekan populasi hama di lapang. PHT pada dasarnya adalah

penerapan sisten bercocok tanam untuk menghasilkan tanaman yang sehat, kuat,

berproduksi tinggi dan berkualitas tinggi.

Cara mengatasi hama dengan musuh alami menurut kelompok 2 yang telah

mengamati pada lahan pertanaman yaitu dengan tidak menggunakan pestisida

secara berlebihan karena dapat membunuh predator ataupun parasitoid dari hama

itu sendiri. Pengendalian hayati juga dilakukan untuk mengatasi hama agar musuh

alami juga tetap terjaga.

Menurut Notohadiningrat (1997) menyatakan, bahwa musuh alami

merupakan pengendalian hama yang memanfaatkan makhluk hidup untuk

mengendalikan hama pada tanaman. Hama adalah organisme pengganggu

tanaman mulai dari akar, batang dan daun. Hama juga dapat mengganggu tanaman

dari segi ekologi dan ekonomi. Prinsip organisme dikatakan hama jika organisme

Darmawan (1993) berpendapat, bahwa teknik pengendalian hayati dengan

parasitoid dan predator alami, sampai saat ini dapat dikelompokan dalam 3

kategori yaitu introduktiosi, augmentasi dan konservsi. Ketiga teknik

pengendalian hayati tersebut berbeda dalam sasaran dan tujuannya tetapi dalam

pelaksanaannya sering digunakan bersama-sama. Menurut Kartono (2003)

menyatakan, bahwa ada beberapa cara untuk memodifikasi ekosistem yaitu

perlindungan ekosistem dari penggunaan pestisida kimiawi, pengembangan

musuh alami yang tahan atau toleran terhadap pestisida, perlindungan atau

penjagaan stadia tidak aktif, menghindari praktek budidaya tanaman yang

merugikan musuh alami, penjagaan keanekaragaman komunitas setempat,

penyediaan inang alternative, penyediaan pakan alami (nektar, polen,madu),

penyediaan pakan suplemen, pembuatan perlindungan musuh alami, pengurangan

populasipredator yang tidak diperlukan, mengendalian semut pemakan madu,

pengaturan suhu dan mengurangi debu yang mengganggu efektivitas musuh

alami.

Kelebihan mengendalian hama pada tanaman secara alami memberikan

antara lain (Flint dan Bosch, 1992):

1. Binatang atau hewan predator yang digunakan sudah tersedia.

2. Predator yang digunakan dapat mencari dan menemukan hama dengan

sendirinya.

3. Pengendalian hama ini dapat berjalan dengan sendirinya.

Gejala kutu putih pada tanaman jambu yang telah diamati oleh kelompok 2

dimana pada daun terdapat warna putih tanda keberadaan kutu putih bagian bawah

maupun atas daun. Daun pada tanaman juga terdapat bercak kecoklatan kemudian

diikuti dengan daun yang mengkriting. Terganggunya proses fisiologi dari daun

tanaman yang terserang sehingga produksi menurun.

Menurut Tjahjadi (1989) mengatakan, bahwa penyebaran kutu dapat

disebabkan oleh angin, terbawa bibit, terbawa orang, maupun terbawa serangga

lain dan terbawa burung. Keberadaan kutu yang cukup tinggi dan bersifat polifag

mempunyai potensi menyebar yang sangat cepat. Sifat biologisnya yang merusak

tanaman dengan cara menghisap cairan tanaman serta mengeluarkan racun,

mengakibatkan terjadinya khlorosis, kerdil, malformasi daun, daun muda dan

buah rontok, banyak menghasilkan eksudat berupa embun madu sampai

menimbulkan kematian tanaman. Kutu putih ini memiliki potensi dapat

merugikan ekonomis yang cukup tinggi.

Tanaman jati yang diamati pada saat pengamatan terdapat suatu penyakit

rayap. Pencegahan yang dilakukan untuk menghindari hama rayap ini antara lain

dengan menggunakan kapur, dimana bau ataupun aroma dari kapur yang

menyenggat dapat membunuh rayap pada tanaman jati. Menurut Sumarna (2008)

mengatakan, bahwa kapur barus atau kamper merupakan kristal yang mudah

menyublim. Bahan pewangi ini berasal dari getah pohon kayu kapur barus. Getah

tersebut mengandung zat kimia alami yang bernama Naftalen. Naftalen selain

pengusir hama, termasuk jamur. Dosis yang digunakan disesuaikan dengn

intensitas serangan rayap itu sendiri.

Penggunaan kapur ini cukup efektif dalam mengatasi hama rayap karena

rayap yang di beri kapur ini secara otomatis akan mati. Rayap adalah serangga

kecil, sepintas lalu mirip dengan semut, dijumpai di banyak tempat, di hutan,

pekarangan, kebun, dan bahkan di dalam rumah. Sarang rayap terdapat di tempat

lembab di dalam tanah dan batang kayu basah, tetapi ada juga yang hidup di

dalam kayu kering. Makanan utamanya adalah kayu dan bahan-bahan dari

selulosa lain serta jamur. Pengendalian rayap ini dapat dilakukan dengan

mengoleskan kapur serangga di pangkal batang, pemberian insektisida granuler di

pangkal batang, penaburan abu kayu di sekeliling pangkal batang dan

menghilangkan sarang-sarang pada lokasi (Rachmanadi et al., 2003).

Sampel yang di tunjukkan pada saat presentasi hama pada tanaman jati

merupakan termasuk hama kutu putih dan tepungnya. Sampel daun yang dibawa

menunjukkan warna putih dari tepung yang dihasilkan kutu putih kemudian

apabila diamati secara baik-baik juga terlihat hama kutu putihnya. Daun yang

dibawa sebagai sampel juga merupakan gejala serangan dari hama kutu putih

tersebut (Fitriani, 2012).

Prabawa et al., (2002) mengatakan, bahwa hama kutu putih biasa menyerang setiap saat. Bagian tanaman yang diserang adalah pucuk (jaringan

meristematis). Pucuk daun yang terserang menjadi keriting sehingga tumbuh

abnormal dan terdapat kutu berwarna putih berukuran kecil. Langkah awal

menular. Bila batang sudah mengkayu, batang dapat dipotong 0,5-1 cm di atas

permukaan media pucuk yang sakit dibuang/dimusnahkan. Jika serangan sudah

parah dan dalam skala yang luas maka dapat dilakukan penyemprotan dengan

menggunakan akarisida.

Pengendalian hama tanaman jati yang intensitas serangannya tinggi

dilakukan dapat dengan non kimiawi maupun secara kimia. Menurut kelompok 5

yang telah mengamati tanaman jati, apabila serangannya tinggi maka dapat

dilakukan dengan pestisida dengan dosis yang telah di sesuaikan. Pengendalian

dengan hayati juga disarankan agar tidak merusak lingkungan dan musuh alami

juga tidak ikut mati serta dengan penggunaan konsep PHT.

Untung (2007) menyatakan, bahwa konsep PHT tidak tergantung pada

teknik pengendalian hama dan pengelolaan eksosistem tertentu tetapi PHT

tergantung pada keberdayaan atau kemandirian petani dalam mengambil

keputusan. Dalam mengembangkan sistem PHT didasarkan pada keadaan

agroekosistem setempat. Sehingga pengembangan PHT pada suatu daerah boleh

jadi berbeda dengan pengembangan di daerah lain. Sistem PHT harus disesuaikan

dengan keadaan ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat petani setempat.

Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/1997 tentang

Pedoman Pengendalian OPT dalam sistem PHT adalah kegiatan yang meliputi

pemantauan dan pengamatan, pengambilan keputusan dan tindakan pengendalian.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati dan mengawasi keadaan populasi atau

tingkat serangan OPT dan faktor yang mempengaruhi secara berkala/teratur pada

terpilih sebagai sampel (unit contoh) pada kantong-kantong serangan OPT di

sentra produksi komoditi utama. Tujuannya adalah untuk mengetahui keberadaan

OPT sasaran sehingga dapat ditetapkan (diramalkan) kerapatan populasi sebaran

dan dinamikanya/gejala OPT sasaran pada kesehatan yang paling dini, sebagai

dasar pengambilan keputusan (Early Warning System). Data pemantauan dapat

juga digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan pengendalian yang telah

dilakukan (Schoonhoven et al., 1998).

Pengamatan adalah kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi

tentang keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan faktor lingkungan yang

mempengaruhi pada waktu dan tempat tertentu. Pengamatan dilakukan oleh petani

di areal kebunnya untuk memperoleh data sebagai bahan pertimbangan perlu

tidaknya tindakan pengendalian yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip PHT pada

kesempatan paling dini. Pengamatan dilakukan secara rutin setiap minggu atau

bulan sesuai dengan fase rentan tanaman/saat mulai munculnya gejala serangan.

Obyek-obyek pengamatan yang harus diamati pada tanaman karet meliputi gejala

serangan, penyebab, umur tanaman, persentase tanaman terserang, intensitas

serangan, populasi OPT per unit contoh, jumlah populasi serangga berguna per

unit contoh, organisme lain yang ditemukan, data pendukung (suhu, kelembaban,

curah hujan, hari hujan, dan sebagainya) (Nurindah dan Sunarto, 2008).

Gejala kutu putih yang menyerang tanaman jati pada saat pengamatan yaitu

pada daun yang telah di bawa sebagai sampel menunjukkan warnanya kuning

Terdapat bercak warna putih hasil tepung dari kutu putih baik dibagian bawah

maupun atas daun.

Menurut Henuhili dan Aminatun (2013) mngatakan, bahwa hama kutu putih

terjadi pertama kali di luar negeri pada 1998, tepatnya di Florida, Amerika

Serikat. Hama ini bisa sampai ke Indonesia dengan perantara melalui tanaman

hias impor seperti plumeria, hibiscus, acalypha yang dikenal luas sebagai tanaman

inang hama kutu putih yang sama. Kemampuannya menempel di baju, bisa jadi

salah satu kemungkinan mengapa sang kutu bisa ada di Indonesia adalah melalu

proses pertukaran baju dan atau kegiatan import barang bekas, bisa juga sang kutu

menempel di baju pelancong dari luar negeri lalu melayang terbang saat sang turis

singgah di Indonesia. Tentu saja ini masih harus dibuktikan lebih lanjut, dan aku

pikir tidak ada pihak yang berniat untuk mengadakan penelitian mengenai ini.

Sartiami et al., (2009) menjelaskan, bahwa kutu putih menghisap cairan tumbuh dengan memasuki stilet kedalam jaringan epidermis daun, buah maupun

batang. Waktu yang bersamaan kutu putih mengeluarkan racun kedalam daun,

sehingga memgakibatkan klorosis, kerdil, malformasi daun, daun mengkerut dan

menggulung, daun muda dan buah rontok, banyak menghasilkan embun madu

yang dapat berasosiasi dengan cendawan jelaga, hingga kematian tanaman.

Tanaman yang sudah dewasa, gejala yang muncul adalah daun menguning dan

kelamaan daun akan gugur. Serangan pada buah yang belum matang

menyebabkan bentuk buah tidak sempurna. Serangan yang berat dapat menutupi

permukaan buah hingga terlihat kutu putih akibat tertutup koloni kutu putih

Pengendalian hama dengan bahan kimia menurut kelompok 3 pada tanaman

singkong, dapat dilakukan dengan bahan kimia dapat sesuai PHT apabila

intensitas serangan hama tersebut sudah diatas ambang ekonomi. Penggunaan

bahan kimia juga dapat dilakukan sesuai dengan dosis yang dianjurkan, namun

alangkah baiknya apabila pengendalian hama juga dipadukan dengan PHT lain

seperti pengendalian hayati.

Widayat et al., (2003) berpendapat, bahwa untuk menetapkan ambang ekonomi bukanlah pekerjaan yang gampang. Membutuhkan banyak informasi,

baik data biologi dan ekologi, serta ekonomi. Penetapan kerusakan hasil dalam

hubungannya dengan populasi hama, merupakan bagian yang penting dalam

pengembangan ambang ekonomi. Analisis biaya dan manfaat pengendalian,

sangat perlu diketahui. Ambang ekonomi serangan hama dan penyakit adalah

batasan-batasan yang dibuat untuk melakukan tindakan penanggulangan hama dan

penyakit tanaman. Jika serangan hama dan penyakit tersebut tidak melebihi

ambang ekonomis maka tindakan penanggulangan tidak perlu dilakukan.

Sedangkan jika serangan hama dan penyakit tersebut melebihi ambang batas

ekonomis tanaman maka perlu dilakukan kegiatan penanggulangan. Kegiatan

penanggulangan serangan hama dan penyakit tanam harus sesuai dengan konsep

perlindungan hama dan penyakit tanaman. Konsep dan strategi penerapan PHT

merupakan suatu cara pendekatan atau cara berpikir tentang pengendalian OPT

yang didasarkan pada dasar pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam

rangka pengelolaan agro-ekosistem yang berwawasan lingkungan yang

1. Produksi pertanian mantap tinggi.

2. Penghasilan dan kesejahteraan petani meningkat.

3. Populasi OPT dan kerusakan tanaman tetap pada aras secara ekonomi tidak

merugikan.

4. Pengurangan resiko pencemaran Lingkungan akibat penggunaan pestisida yang

berlebihan.

Saptana et al., (2003) mengatakan, bahwa pengendalian hayati merupakan

salah satu komponen penting dalam Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Pengendalian hayati adalah pemanfaatan musuh alami untuk mengendalikan

serangga hama atau penggunaan agens antagonis untuk mengendalikan patogen

tanaman. Pada dasarnya, setiap serangga hama mempunyai musuh alami yang

dapat berperan dalam pengaturan populasinya. Musuh alami serangga hama

adalah komponen utama dari pengendalian almiah, yang merupakan bagian dari

ekosistem dan sangat penting peranannya dalam mengatur keseimbangan

ekosistem tersebut.

Penggunaan musuh alami dengan pengendalian biologis yaitu penggunaan

serangga atau bakteri dalam pengendalian hama secara innundative (pelepasan

musuh alami secara berulang dengan jenis lokal) dan klasikal (pelepasan musuh

alami secara tidak berulang dengan jenis eksotik). Musuh alami yang dipilih

merupakan musuh alami yang paling dekat dengan target hama, dipilih yang

terbatas/lebih sedikit sehingga tidak akan menyerang di luar target. Penggunaan

musuh alami harus mengacu pada aturan penggunaan kontrol biologi (Supangkat,

Widayat et al., (2003) menjelaskan, bahwa program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan mengutamakan pemanfaatan agens pengendalian hayati

atau biopestisida termasuk pestisida nabati sebagai komponen utama dalam sistem

PHT yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1995. Karena

pemanfaatan agens pengendalian hayati atau biopestisida dalam pengelolaan hama

dan penyakit dapat memberikan hasil yang optimal dan relatif aman bagi makhluk

hidup dan lingkungan. Perkembangannya, kemudian dilakukan pengurangan

peredaran beberapa jenis pestisida dengan bahan aktif yang dianggap persisten,

yang antara lain dituangkan melalui Keputusan Menteri Pertanian No.

473/Kpts/Tp.270/6/1996.

Jenis-jenis biopestisida yang ditemui, diantaranya berfungsi sebagai

insektisida (pembasmi serangga). Babadotan (Ageratum conyzoides) dan

tembelekan (Lantana camara Linn.) ternyata mampu membasmi hama penggerek

pucuk mahoni (Lepidoptera: Pyralidae), yang berdampak positif untuk suatu

ekosistem (Octavia, 2008). Ekstrak dari daun babadotan mengandung senyawa

alkaloid, saponin, triterpenoid dan fenol. Senyawa triterpenoid yang terlarut dalam

minyak atsiri adalah senyawa yang paling berperan dalam menimbulkan

mortalitas pada serangga (Riyati, 2010).

Pemanfaatan bahan nabati sebagai bahan pestisida banyak mendapatkan

perhatian untuk dikembangkan sebab relatif lebih aman. Beberapa jenis tumbuhan

yang sering berstatus sebagai gulma ternyata berpotensi sebagai sumber bahan

pestisida nabati. Tumbuhan tersebut mempunyai kandungan bahan aktif yang

berkembangbiak dan pemanfaatannya sebagai sumber bahan pestisida tidak akan

bertentangan dengan kepentingan lain. Pemanfaatan gulma ini akan menggeser

statusnya menjadi tumbuhan bermanfaat (Astriani, 2010).

Tenaman singkong yang telah terserang hama, menurut kelompok 3 masih

dapat dipanen bagian umbinya. Umbi tanaman tersebut dapat di panen apabila

tidak mengalami kerusakan yang begitu besar. Menurut kelompok 3 juga

menjelaskan bahwa penyakit yang menyerang tanaman singkong, umumnya di

bagian daun. Kelompok 3 juga menambahkan hama tersebut mempengaruhi

proses fisiologi dari tanaman singkong. Bagian batang untuk perbanyakan

singkong apabila terserang parah maka sebaiknya jangan digunakan karena dapat

menurunkan produktivitas dari tanaman.

Ketela pohon merupakan tanaman pangan berupa perdu dengan nama lain

ubi kayu, singkong atau kasape. Ketela pohon berasal dari benua Amerika,

tepatnya dari negara Brazil. Penyebarannya hampir ke seluruh dunia, antara lain:

Afrika, Madagaskar, India, Tiongkok. Ketela pohon berkembang di

negara-negara yang terkenal wilayah pertaniannya dan masuk ke Indonesia pada tahun

1852 (Astriani, 2010).

Kelompok 3 mengatakan bahwa semut pada tanaman singkong meruakan

hama karena ikut berperan serta dalam menyebarkan penyakit dan hama seperti

kutu putih. Semut yang mereka amati pada tanaman singkong berada di sekitar

kutu putih. Semut bersimbiosis mutualisme dengan kutu putih dalam

mendapatkan makanan, namun semut pada tanaman lain seperti kakao merupakan

dikatakan sebagai musuh alami karena semut memakan telur dari hama yang

berada di tanaman tersebut. Semut juga ikut menghalangi keberadaan hama untuk

menyerang tanaman.

Jones (1992) menjelaskan, bahwa musuh alami merupakan faktor biotik

yang berperan penting dalam pengendalian populasi hama. Peranan dan kegiatan

musuh alami akan menghasilkan suatu keseimbangan umum yang lebih rendah

dari pada yang berlaku apabila factor tersebut tidak ada. Pengelolaan hama musuh

alami dapat berperan untuk menurunkan dan mengatur kelimpahan populasi hama

di bawah taraf ambang ekonomi. Musuh alami yang terdiri dari parasitoid,

predator dan patogen merupakan pengendali utama hama yang bekerja secara

density-dependent, sehingga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan dan

perkembangbiakan hama. Untung (1993), menyatakan bahwa musuh alami

dikenal sebagai faktor pengatur dan pengendali populasi serangga yang efektif

karena sifat pengaturannya yang tergantung kepadatan.

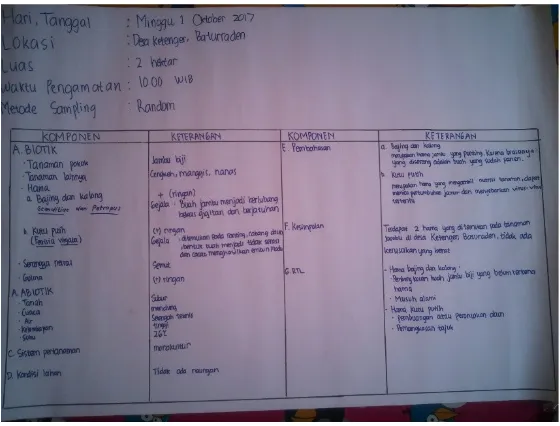

Pengamatan hama pertanaman jati dilakukan pada hari Minggu 1 Oktober

2017 di sekitar Gor Soe soe, dengan luas 200 m x 100m. metode yang digunakan

pada saat pengamatan yaitu metode random, dengan tanaman pokok jati dan

tanaman lainnya pisang, pepaya, talas serta singkong. Hama yang ditemukan yaitu

rayap dan kutu putih dengan intensitas serangan rendah. Musuh alami dari hama

tersebut yang ditemukan yaitu burung gereja, kemudian terdapat gulma rumput

signal. Pengamatan pertanaman jati tidak menemukan serangga netral, pada saat

pengamatan cuacanya cerah berawan. Pertanaman jati menggunakan system

Kelembaban rendah dengan suhu kurang lebih 29 oC. Sistem pertanamannya

monokultur dengan kondisi lahan yang cukup bersih. Rayap yang menyerang

tanaman jati sering menyerang pada musim hujan tidak teratur dan puncak musim

kemarau serta dengan kelembaban yang rendah. Hama kutu putih yang menyerang

tanaman jati pada bagian pucuk daun, pucuk daun yang terserang menjadi keriting

sehingga tumbuh abnormal dan terdapat kutu putih pada daun yang berukuran

kecil. Kesimpulan dari pengamatan tersebut yaitu perawatan tanaman jati perlu

diperhatikan seperti menjaga kebersihan kebuh dan pemanfaatan musuh alami

untuk menekan laju pertumbuhan hama. Rancangantindak lanjut yang di sarankan

oleh kita yaitu dengan memancing musuh alami agar dating atau tetap berada pada

tanaman, menjaga kebersihan kebun (sanitasi), pemberian kapur pada batang,

memberikan abu kayu di sekitar batang serta pengolesan akarisida.

Sesuai dengan pendapat Widayat (2007), bahwa pengendalian Hama

Terpadu (PHT) adalah suatu konsepsi atau cara berpikir mengenai pengendalian

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan pendekatan ekologi yang

bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan

memanfaatkan beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu

kesatuan koordinasi pengelolaan. Karena PHT merupakan suatu sistem

pengendalian yang menggunakan pendekatan ekologi, maka pemahaman tentang

biologi dan ekologi hama dan penyakit menjadi sangat penting.

Langkah preventif yang dilakukan dengan mengacu pada konsep

Pengendalian Hama Terpadu atau biasa disebut sebagai PHT. PHT adalah cara

tumbuhan (OPT) yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi

ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan

berkelanjutan (1). Konsep PHT ini memiliki landasan hukum dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang salah satu

pasalnya yaitu pasal 15 menyebutkan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan

dengan system pengendalian hama terpadu. Mengacu pada undang-undang

tersebut maka semua upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman harus

mengacu pada konsep PHT (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Praktikum yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa:

1. Hama utama yang menyerang tanaman pangan singkong yaitu kutu putih dan

tungau merah, kemudian hama utama yang menyerang tanaman hortikultura

jambu biji yaitu kutu putih dan kalong serta hama yang menyerang tanaman

perkebunan yaitu kutu putih dan rayap.

2. Gejala serangan hama utama tanaman pangan singkong kutu putih yaitu pada

permukaan daun bagian bawah maupun atas terdapat warna putih dari kutu

putih, kemudian daun menjadi kriting dan kecoklatan. Serangan hama utama

tungau merah pada singkong yaitu timbulnya bintik kuning dipermukaan daun.

Bintik tersebut lama kelamaan melebar dan berubah warna menjadi merah

kecoklatandan akhirnya menghitam. Gejala serangan hama kutu putih pada

tanaman jati yaitu pada daun terlihat berwarna kuning sampai kecoklatan

apabila sudah parah, kemudian terdapat warna putih pada daun dari tepung

yang di hasilkan kutu putih. Serangan hama rayap pada tanaman jati yaitu

batang tanaman jati terlihat ada sarang rayap yang di tutupi oleh tanah,

kemudian batangnya juga mengalami kerusakan akibat gigitan rayap. Gejala

serangan hama utama tanaman hortikultura pada jambu biji yaitu kalong, pada

buahnya terdapat gigitan bekas kalong yang tidak merata. Serangan hama

utama lain yang menyerang jambu biji kutu putih gejalanya yaitu terdapat

3. Analisis agroekosistem pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

terdapat komponen biotik dan abiotik. Intensitas serangan hama pada tanaman

jati sebesar 20% dari hasil pengamatan.

B. Saran

Seharusnya praktikan lebih memperhatikan kembali hama yang menyerang

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Lutfi. 2010. Pengendalian Terpadu Hama Dan Penyakit Tanaman. Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian. Bogor.

Agustian, A dan D. Hidayat. 2004. Bagian Laporan: Manfaat Teknologi PHT Perkebunan Rakyat Pada Tanaman Lada. Bagpro PHT-PR. Badan Litbang Pertanian. Bogor.

Altieri, M. A. 1994. Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems. Haworth Press. New York.

Bappedda Kabupaten Sukoharjo. 2002. Kajian Pengelolaan Potensi Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Bappedda Kabupaten Sukoharjo dengan LPM UNS. Surakarta.

Darmawan, D.A dkk. 1993. Kajian Aspek sosial Ekonomi Pengendalian Hama Terpadu. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 2013. Buku Pedoman Pengendalian OPT Tanaman Pangan. Bandung: 299hal.

Direktorat Perlindungan Perkebunan. 2001. Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Jambu Mete. Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen BP. Perkebunan. Jakarta. 61p.

Dirjenbun. 2002. Statistik Perkebunan Indonesia. 2000-2002 Jambu Biji. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta. 25 hal.

Effendi, Baehaki S. 2009. Strategi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Padi Dalam Perspektif Praktek Pertanian Yang Baik (Good Agricultural Practices). Pengembangan Inovasi Pertanian. Vol. 2 (1): 68-78.

FAO. 1995. Planning for Sustainable Use of Land Resources. Toward a New Approach. FAO Land and Water Bulletin. FAO, Rome.

Fitriani, A. 2012. Evaluasi Pertumbuhan Tanaman Jati pada Areal Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Jurnal Hutan Tropis. Vol. 13 (1): 3-7.

Hasibuan, M. 2008. Kajian Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Pada Petani di Kabupaten Tapanuli Selatan. Tesis. Pasca Sarjana Universitas Sumut. Medan. Diakses dari http://www.resitory.usu.ac.id/bitstream. Pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 17.39 WIB.

Henuhili, V dan Aminatun, T. 2013. Konservasi Musuh Alami Sebagai Pengendalian Hayati Hama dengan Pengelolaan Ekosistem Sawah. Jurnal Penelitian Saintek. Vol. 18 (2): 29-40.

Jones, H. 1992. Plant and Microclimate. Second Edition. The Press Sydicate of The University of Cambidge. Australia. 123 p.

Kartono, Gatot. 2003. Keragaan dan Strategi Penerapan PHT (Pengelolaan Hama Terpadu) di Tingkat Petani. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama. Balai Penelitian dan Pengkajian Pertanian Jawa Timur. Bogor.

Levins, R. and Wilson. 1979. Ecological Theory and Pest Management. Annual Review of Entomology. Vol. 25 (1): 7-29.

Notohadiningrat. 1997. Memahami Penelitian (Understanding Research). Program pascasarjana Bidang Ilmu-ilmu Pertanian. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Nurindah dan Sunarto, D.A. 2008. Konservasi Musuh Alami Serangga Hama sebagai Kunci Keberhasilan PHT Kapas. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat. Vol. 7 (1): 1-11.

Oka, I. N. 1995. Pengendalian Hama Terpadu dan Implementasinya di Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Prabawa, S.B, Yusliansyah, Ngatiman, Gunawan, H.R, A. Suyana, A. Kholik. 2002. Prospek Pengembangan Jati (Tectona grandis L.f.) Di Kalimantan Timur. Ekspos Hasil-hasil Penelitian BPPK Kalimantan: 69 – 74. Samarinda.

Rachmanadi, D, T.W. Yuwati, Rusmana. Kajian Pertumbuhan Tanaman Jati (Tectona grandis) Di Kalimantan. Prosiding Workshop Nasional Jati 29 Mei 2003. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan: 71–84. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Departemen Kehutanan, Jakarta.

Rachmat, A., A. Nurawan, dan T. Subarna. 1999. Pengendalian Hama Terpadu Pada Teh Rakyat di Jawa Barat. BPTP Jawa Barat. Bandung. 57p.

diakses dari http://www.eprints.ung.ac.id/. Pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 19.00 WIB.

Saptana, Tri Panadji, Herlina Tarigan, and Adi Setiyanto. 2003. Laporan Akhir Analisis Kelembagaan Pengendalian Hama Terpadu Mendukung Agribisnis Kopi Rakyat Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bagian Proyek Penelitian Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat. Badan Litbang Pertanian. Deptan.

Sartiami D, Sosromarsono S, Buchori D, Suryobroto B. 2009. Keragaman Spesies Kutu Putih Pada Tanaman Buah-buahan di Daerah Bogor. Peranan Entomologi dalam Pengendalian Hama yang Ramah Lingkungan dan Ekonomis. Prosiding Seminar Nasional Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI); 1999 Feb 16; Bogor. Bogor (ID): PEI. hlm 429-435.

Schoonhoven LM, Jermy T, van Loon JJA. 1998. Insect-Plant Biology. From Phisiology to Evolution. Chapmann & Hall. London.

Sitorus, S.R.P. 2004. Pengembangan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan. Edisi Ketiga. Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan, Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Sumarna, Y., 2008. Budidaya Jati. Penebar Swadaya. Jakarta.

Supangkat, G. (2009). Sistem Usaha Tani Terpadu, Keunggulan dan Pengembangannya. Workshop Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu. Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY, 14 Desember 2009.

Surata, I., K., 2008. Penerapan Pola Pengelolaan Hutan Terpadu (PHT) untuk Pengendalian Hama Inger-Inger (Neotermes tectonae Damm) pada Hutan Tanaman Jati di Timor. Balai Penelitian Kehutanan Kupang. Nusa Tenggara Timur.

Tjahjadi, N. 1989. Hama dan Penyakit Tanaman. Kanisisus. Yogyakarta.

Untung, K. 2003. Strategi Implementasi PHT dalam Pengembangan Perkebunan Rakyat Berbasis Agribisnis. Risalah Simposium Nasional Penelitian PHT Perkebunan Rakyat, Pengembangan dan Implementasi PHT Perkebunan Rakyat Berbasis Agribisnis. Bogor, 17-18 September 2002. Bagian Proyek PHT Tanaman Perkebunan 2003. Hlm 1-18.

Van Driesche, R.G. and Bellows, T.S. Jr. 1996. Biological Control. Chapman and Hall. New York.

Widayat, W, D.J. Rayati, A. Nurawan. 2003. Analisis Status Penelitian dan Pengembangan PHT Pada Pertanaman Teh. Risalah Simposium Nasional Penelitian PHT Perkebunan Rakyat, Pengembangan dan Implementasi PHT Perkebunan Rakyat Berbasis Agribisnis, Bogor 17-18 September 2002. Bagian Proyek PHT Tanaman Perkebunan. Hlm 95-116.

________. 2007. Hama-hama Penting Pada Tanaman Teh dan Cara Pengendaliannya. PPTK Gambung.

LAMPIRAN

LAPORAN PRAKTIKUM

PENGELOLAAN HAMA PENYAKIT TERPADU

ACARA III

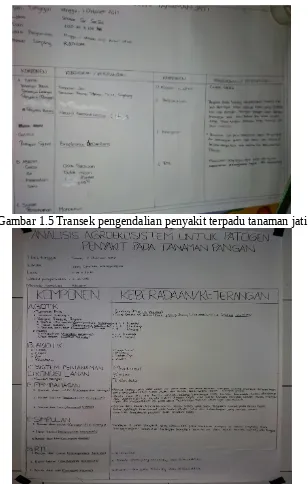

ANALISIS AGROEKOSISTEM UNTUK PATOGEN PENYEBAB PENYAKIT PADA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN

PERKEBUNAN

Oleh: Kiki Seftyanis NIM A1D015024

Rombongan 4

PJ Asisten : Nung Siti Mukharomah

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit tanaman merupakan kendala yang perlu selalu diantisipasi

perkembangannya karena dapat menimbulkan kerugian bagi petani. Menurut

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, hama dan penyakit yang seringkali

merusak tanaman padi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir adalah tikus dengan

luas serangan rata-rata 124.000 ha/tahun, diikuti oleh penggerek batang (80.127

ha/tahun), wereng coklat (28.222 ha/tahun), tungro (12.078 ha/tahun), dan blas

(9.778 ha/tahun). Keberadaan penyakit tanaman mencegah budidaya dan

pertumbuhan tanaman pangan atau bisa saja tanaman dibudidayakan dan

berkembang namun serangan penyakit mengakibatkan kerusakan pada tanaman

dan mengurangi produksi pangan sebelum dipanen (Ditjen Bina Produksi

Perkebunan, 2004).

Beberapa dekade terakhir upaya pengendalian penyakit di banyak negara

berkembang didominasi oleh penggunaan pestisida, dan dari tahun ke tahun

jumlahnya semakin bertambah. Akan tetapi manajemen pengelolaan penyakit

dengan cara ini menimbulkan banyak masalah. Kerusakan kelestarian alam,

gangguan kesehatan pada manusia dan munculnya patogen baru yang lebih

resisten.

Usaha pelarangan atau pembatasan resmi pengangkutan bahan tanaman

tertentu terhadap kemungkinan terbawanya pengganggu dari suatu daerah atau

negara yang berpotensi merusak tanaman di daerah atau negara lain. Aktivitas

pemeriksaan dan sertifikasi bahan tanaman dari negara asal, pemeriksaan dan

perlakuan bahan tanaman di pintu masuk negara pengimpor, monitoring

berkelanjutan bahan dan hasil tanaman asal negara lain. Bentuk perlakuan dapat

berupa pestisida sampai pemusnahan. Petugas karantina tumbuhan bertugas atas

nama Menteri Pertanian. Aturan-aturan yang dilaksanakan merupakan

Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, oleh karena itu, harus ditaati atau dipatuhi oleh

segenap warga negara dan bila ada yang melanggarnya dapat dikenakan sangsi

perdata maupun pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknik pengelolaan

penyakit yang lebih komprehensif yang ramah bagi manusia dan lingkungan

namun tetap efektif dalam mengendalikan penyakit

B. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk:

1. Mengenal jenis patogen utama pada tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan.

2. Mengenal gejala serangan patogen utama pada tanaman pangan hortikultura

dan perkebunan.