ABSTRAK

Stephanie Woro Narriswari, Sejarah Iklan Pembalut dalam Majalah Femina dan Gadis: Studi Citra Perempuan Periode 1977-2000. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab empat permasalahan. Pertama menemukan konteks ekonomi, politik dan sosial yang melatarbelakangi penerbitan iklan pembalut periode 1977-2000. Kedua, menentukan pembaca-pembaca majalah Femina dan Gadis. Ketiga, mendefinisikan perubahan visualisasi desain iklan pembalut di majalah Femina dan Gadis periode 1977-2000. Keempat, memahami bentuk-bentuk visual dalam iklan pembalut yang merepresentasikan konstruksi terhadap perempuan periode 1977-2000.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka pada majalah Femina, Gadis, Tempo dan Gatra serta wawancara terhadap pembaca iklan pembalut yang terbit pada periode 1977-2000 sebagai sumber primer. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode heuristik, membandingkan dan interpretasi terhadap sumber yang berhasil dikumpulkan. Penelitian ini menerapkan pendekatan pembacaan mitos, perkembangan kapitalisme dan feminisme untuk memahami konstruksi yang dibentuk melalui iklan pembalut terhadap perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi terhadap perempuan pada periode 1977-2000 mengalami pergeseran. Visualisasi, narasi, figur dan warna dalam halaman iklan pembalut terus mengalami perubahan yang bertujuan untuk melanggengkan kapitalisme. Iklan pembalut membentuk rasionalitas baru bahwa perempuan membutuhkan pembalut. Hal ini memicu perempuan untuk bertindak konsumtif dan kehilangan kuasa atas tubuhnya. Pasalnya, dalam setiap penawarannya produsen pembalut memuat bentuk-bentuk ideal yang harus dimiliki oleh perempuan, misalnya sosok pekerja keras, enerjik, berpendidikan dan cantik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa iklan-iklan pembalut bukan hanya bertujuan sebagai jurus pemasaran. Iklan pembalut merupakan media dari kapitalisme untuk membentuk konstruksi terhadap perempuan, yaitu sebagai pembelanja dan obyek fetish.

ABSTRACT

Stephanie Woro Narriswari, History of Sanitary Napkins Advertising in Femina and Gadis Magazine: Study of the Image of Women on Periods 1977-2000. Thesis. Yogyakarta: Department of History, Faculty of Letters, University of Sanata Dharma, 2016.

This study aims to address four issues. First, is to find the context of economic, political and social background when the ads published on periods 1977-2000. Second, is to determine the readers of the magazines Femina and Gadis. Third, is to define the changes in design visualization of sanitary napkins ads in magazines Femina and Gadis on periods 1977-2000. Fourth, is to understand the visual forms of advertising that represent the construction of women on periods 1977-2000.

This study uses literature magazine Femina, Gadis, Tempo and Gatra also interviews with readers who read the pads ads published on periods 1977-2000 as the primary source. The analysis was performed using a heuristic method, compare and interpretation from the collected resources. This research use approaches, about reading of the myth, the development of capitalism and feminism to understand the construction of women that was formed through the sanitary napkin ads

The results showed that the construction of women on periods 1977-2000 shifted. Visualization, narration, figures and colors in the sanitary napkins ads keep changing which aims to perpetuate capitalism. Sanitary napkins ads form a new rationality that women need it. This triggers a woman to act consumptive and lose power on her body. Because, every sanitary napkins ads contained the ideals forms that must be owned by women, for example, the figure of a hardworking, energetic, educated and beautiful. The results of this study prove that the sanitary napkins advertising are not only intended as a marketing stance. It is a media of capitalism to form the construction of women, as a shopaholic and a fetish object.

SEJARAH IKLAN PEMBALUT DALAM MAJALAH

FEMINA DAN GADIS: Studi Citra Perempuan

Periode 1977-2000

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sejarah pada

Program Studi Sejarah

Oleh:

Stephanie Woro Narriswari NIM. 104314002

PROGRAM STUDI SEJARAH FAKULTAS SASTRA

/

SKRIPSI

SEJARAIT IKLAN

PEMBALUT

DALAM

MAJALAH

FEMINA

DAI{

GAI}IS:

Studi

Citra

Perempuan

SKRIPSI

SEJARAH

IKLAN

PEMBALUT

DALAM

MAJALAH

FEMINA

DAN GADIS:

Studi

Citra

Perempuan

Periode

1977-2000

Oleh:

Stephanie Woro Narriswari

NIM. 104314002

Dipertahankan di depan panitiapenguji Program Studi Sejarah dan dinyatakan diterima pada tanggal 13 Juli 2016

Panitia Penguji Ketua

Setr<retaris

Anggota

:

: Drs. Silverio R. L.A.S, M.Hum

: Drs. H. He.ry Santosa, M. Hum 1. Dr. YerryWirawan

2. Dr. Lucia Juningsih M.Hum 3. Drs. Silverio R. L.A.S, M.Hum

Yogyakarta, 25 Juli 20L6

s Sastra

PERSEMBAHAN

MOTTO:

PERNYATAAN KEASLIAN

KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan karya sendiri dan belum pernah saya ajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain.

Skripsi ini tidak memuat karya orang lain atau suatu lembaga atau bagian dari karya orang lain atau suatu lembaga, kecuali bagian-bagian tertentu yang disebutkan dalam kutipan, catatan kaki dan daftar pustaka.

Berbah, 19 Juni 2016,

Penulis,

Stephanie Woro Narriswari

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA

ILMIAH

LTNTUK KEPENTINGAN AKADEMISYang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata

Dharma:

Nama : Stephanie Woro Narriswari Nomor mahasiswa : 104314002

Demi

pengembanganilmu

pengetahuan, saya memberikan kepadaPerpustakaan universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

SEJARAH IKLAN PEMBALUT DALAM MAJALAH FEMINA DAN GADIS: 1977-2000

STUDI CITRA PEREMPUAN PERIODE

beserta perangkat yang diperlukan (bira ada). Dengan demikian saya

memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata

Dharma

hak

untuk menyimpan, mengalihkan ke dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu memintaijin

dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.Demikian pernyataan ini saya buat densan sebenarnya.

Dibuat di Berbah

Pada tanggal 8 JLrni 2016 Yangpngryatakan

/-1 / ,/

(Stephanie Woro Narriswari)

KATA PENGANTAR

Setiap perempuan pasti mengalami menstruasi, yang menandakan bahwa tubuhnya melalui satu proses alamiah menuju pertumbuhan. Anggapan masyarakat sehari-hari selalu mengungkapkan menstruasi sebagai tanda kedewasaan seorang perempuan. Akan tetapi kedewasaan tersebut merupakan jebakan. Konstruksi sosial membebani perempuan dengan mengatakan menstruasi sebagai darah kotor, berbau, pemicu tindakan emosional hingga kerap dijadikan alasan untuk mendiskreditkan.

Oleh karena itu, penelitian ini adalah upaya menemukan proses penolakan terhadap tubuh perempuan melalui menstruasi yang terkandung dalam iklan pembalut. Proses meneliti dan menuangkan hasilnya ke dalam bentuk penulisan bukanlah hal yang mudah maupun singkat. Beberapa waktu bahkan mengalami penolakan ketika membaca berbagai teks bertema feminisme dan gender. Semakin perempuan menyatakan ketidakadilan mengenai hal umum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan berjuang mati-matian justru memicu munculnya bias. Butuh waktu tujuh bulan untuk meruntuhkan argumentasi tersebut dan menggantikannya dengan kesadaran mengenai pentingnya otonomi tubuh sebagai seorang perempuan. Proses pertumbuhan ini berjalan seiring melakukan pengamatan terhadap iklan-iklan pembalut yang menjadi obyek penelitian.

belajar memberikan perspektif berbeda sebagai perempuan. Maka penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran demi memperbaiki penulisan di masa mendatang.

Dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi sejarah ini, penulis dibantu oleh banyak orang dan pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap segenap pihak yang membantu, meskipun sebenarnya tidaklah cukup. Sebagai bukti atas segala bantuan, penulis akhirnya menuntaskan penulisan skripsi

berjudul “Sejarah Perubahan Citra Perempuan: Studi Iklan Pembalut dalam Majalah Femina dan Gadis Periode 1977-2000”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu M.G Waluyastuti (almarhumah) dan bapak G.A Sarjono yang selalu memberikan harapan baik dan kepercayaan terhadap ambisi anak-anaknya. Untuk saudara-saudaraku, Noventa Retno Prahastuti, Theodorus Hendra A, Yulius Panon Pratomo-Elizabeth Retno Kawuri, dan Vembriyanto-Pipin serta tambahan keluarga ibu Mestika Sitompul, Tiwi, Anes, Leo yang tetap memberikan dukungan maupun janji mentraktir kepiting meskipun harus menunggu lama. Keluarga Semaki yang rajin mendoakan; simbah puteri, pakdhe Dibyo, om Sri, bu Rini-om Pran, bu Wigati-om Baning, om Bambang, bu Palupi-om Tatang, bu Bekti, mbak Lia, mbak Elin, mbak Widya, mbak Arum, Nanda, Yosie, Jalu, Sekar, Mahesa, Taru, Callista, Kama dan Dire.

Hb. Heri Santosa, M. Hum, Drs. Ign. Sandiwan Suharso, Dr. Purwanta, M.A. dan Drs. Heri Priyatmoko M. A. Selain itu, ucapan terima kasih juga teruju kepada akademisi di luar kampus Sejarah yang sempat meluangkan waktu untuk menerima konsultasi, baik secara langsung maupun hanya lewat surat elektronik: Dewi Candraningrum, Dr. Leong Kar Yen, Dr. Budi Susanto, Dr. Katrin Bandel, Dr. Sharra L. Vostral, Dr. Elsbeth Locher-Scholten, Harry Finley (Museum of Menstruation) dan Dr. Giles Slade. Teman-teman muda yang memberi perhatian terhadap isu perempuan, Stephanie Sz-Chou, Rubina Sumita, Chelsea, Gabi dan Nadyazura (Support Group and Resource Center on Sexuality Studies-Universitas Indonesia). Dukungan dan semangat dari teman-teman Sejarah angkatan 2010, Rangga Ferry Setiawan, Dyah Merta, Desy Liman, Hernowo Adi, Marni Lotu, Erick Tasen dan Magdalena Dian. Junior maupun senior yang selalu saling mengingatkan dan memberi semangat, Fauzan Kumbang, Rian „Penyik‟, De Britto Wirajati, Rosma, Fransiska „Edut‟, Tiur Angellina, Iva Olami, Bimo, Ara, Luis, Hendy, Fendi, Yohanna, Rico, Silvia Pristi dan teman-teman lainnya yang tidak mampu saya sebut satu-persatu. Para teman lelaki yang selalu membantu memberikan pendapat berkaitan dengan skripsi ini, Imam Prakoso, Alam Surya Anggara, Her Raditya

Rini, pak Thomas, pak Gik, mbak Dw| mbak Ruth. Riko, rrrzs Ardi dan Sela yang

turut menghadirkan warna tersendiri dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis

juga

menyatakan terima kasih kepada ibu-bapak pegawai Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Museum Pers Solo dan Perpustakaan FIB-UGM yang berkenan mengulurkan bantuan ketika proses pengumpulan sumber danmemperbolehkan meminjam walaupun bukan sebagai anggota.

Secara pribadi, skripsi ini adalah bukti langkah kecil menuju dunia penulisan sejarah perempuan. Kelak, penulis berharap mampu melakukan penelitian sejarah

perempuan lebih mendalam sehingga menghasilkan historiografi yang memperkaya perbendaharaan sej arah Indonesia.

2016

Stephanie Woro Narnswarr

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

HALAMAN MOTTO ... v

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI... vii

KATA PENGANTAR ... ……… viii

DAFTAR ISI ... xii

ABSTRAK ... … xvi

ABSTRACT ... xvii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah ... 4

1. Identifikasi Masalah ... 4

2. Pembatasan Masalah ... 5

C. Perumusan Masalah ... 5

D. Tujuan Penelitian ... 6

E. Manfaat Penelitian ... 6

G. Landasan Teori ... 9

1. Mitos dan Abjeksi ... 9

2. Kapitalisme, Media Massa dan Budaya Populer... 11

H. Metode Penelitian... 14

I. Sistematika Penulisan ... 16

BAB II CITRA PEREMPUAN MODERN PERIODE 1977-1985 ... 18

A. Latar Belakang ... 18

1. Pertumbuhan Ekonomi ... 18

2. Kehidupan Politik dan Sosial ... 20

a. Perlawanan Kaum Terpelajar ... 21

b. Kehidupan Perempuan ... 23

3. Perkembangan Pers ... 27

a. Majalah Perempuan ... 28

b. Iklan... 31

B. Kemasan Pers Perempuan ... 33

1. Ragam Iklan Produk Perempuan ... 34

2. Iklan Pembalut Periode 1977-1985 ... 38

a. Iklan Pembalut Tahun 1977 ... 39

b. Iklan Pembalut Tahun 1980 ... 42

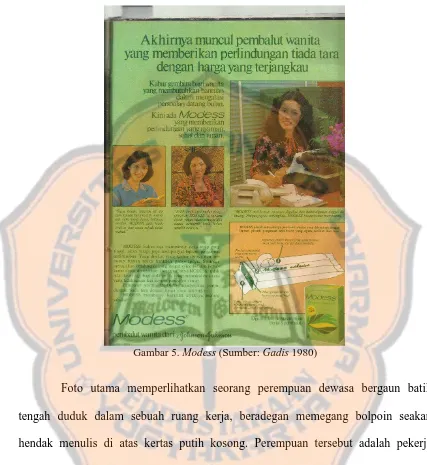

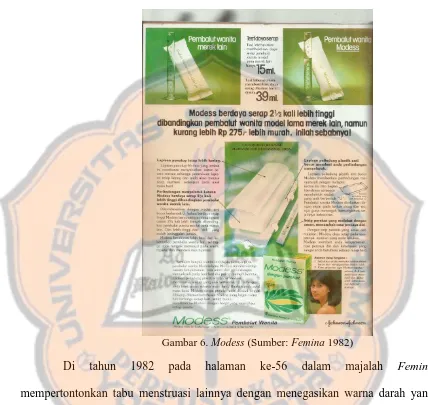

c. Iklan Pembalut Tahun 1982 ... 46

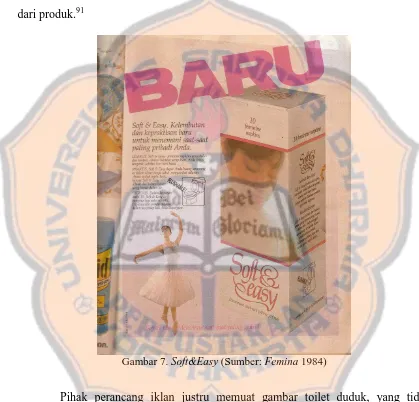

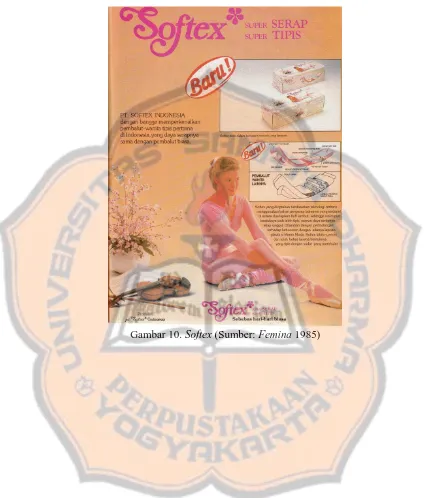

d. Iklan Pembalut Tahun 1984 ... 48

C. Kesimpulan ... 59

BAB III CITRA PERAN GANDA PEREMPUAN PERIODE 1986-1993 ... 60

A. Latar Belakang ... 60

1. Perkembangan Perekonomian ... 60

2. Tuntutan Politik Global ... 62

3. Kemajuan Media Massa ... 64

a. Periklanan ... 66

b. Pertelevisian ... 68

4. Perempuan dan Pembangunan ... 70

a. Konsep Kecantikan Global ... 70

b. Penggandaan Pers Perempuan... 73

c. Perempuan dalam Ruang Publik ... 74

B. Perubahan Iklan Pembalut Periode 1986-1993 ... 76

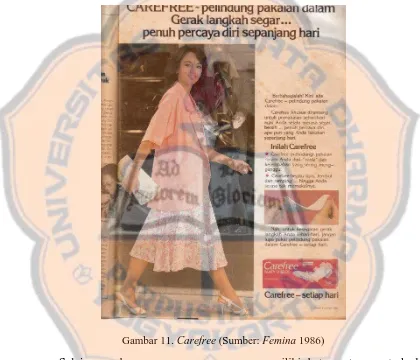

1. Iklan Pembalut Tahun 1986 ... 77

2. Iklan Pembalut Tahun 1990 ... 87

3. Iklan Pembalut Tahun 1992 ... 90

4. Iklan Pembalut Tahun 1993 ... 96

C. Kesimpulan ... 103

BAB IV CITRA PEREMPUAN INDEPENDEN PERIODE 1994-2000 ... 104

A. Latar Belakang ... 104

1. Krisis Ekonomi ... 104

3. Pasca Lengsernya Soeharto ... 109

B. Kehidupan Perempuan ... 111

1. Gerakan Perempuan ... 112

2. Perempuan Politisi ... 116

C. Perubahan Iklan Pembalut Periode 1994-2000 ... 117

1. Iklan Pembalut Tahun 1994 ... 118

2. Iklan Pembalut Tahun 1995 ... 131

3. Iklan Pembalut Tahun 1996 ... 138

4. Iklan Pembalut Tahun 2000 ... 149

D. Kesimpulan ... 157

BAB V KESIMPULAN ... 158

ABSTRAK

Stephanie Woro Narriswari, Sejarah Iklan Pembalut dalam Majalah Femina dan Gadis: Studi Citra Perempuan Periode 1977-2000. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab empat permasalahan. Pertama menemukan konteks ekonomi, politik dan sosial yang melatarbelakangi penerbitan iklan pembalut periode 1977-2000. Kedua, menentukan pembaca-pembaca majalah Femina dan Gadis. Ketiga, mendefinisikan perubahan visualisasi desain iklan pembalut di majalah Femina dan Gadis periode 1977-2000. Keempat, memahami bentuk-bentuk visual dalam iklan pembalut yang merepresentasikan konstruksi terhadap perempuan periode 1977-2000.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka pada majalah Femina, Gadis, Tempo dan Gatra serta wawancara terhadap pembaca iklan pembalut yang terbit pada periode 1977-2000 sebagai sumber primer. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode heuristik, membandingkan dan interpretasi terhadap sumber yang berhasil dikumpulkan. Penelitian ini menerapkan pendekatan pembacaan mitos, perkembangan kapitalisme dan feminisme untuk memahami konstruksi yang dibentuk melalui iklan pembalut terhadap perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi terhadap perempuan pada periode 1977-2000 mengalami pergeseran. Visualisasi, narasi, figur dan warna dalam halaman iklan pembalut terus mengalami perubahan yang bertujuan untuk melanggengkan kapitalisme. Iklan pembalut membentuk rasionalitas baru bahwa perempuan membutuhkan pembalut. Hal ini memicu perempuan untuk bertindak konsumtif dan kehilangan kuasa atas tubuhnya. Pasalnya, dalam setiap penawarannya produsen pembalut memuat bentuk-bentuk ideal yang harus dimiliki oleh perempuan, misalnya sosok pekerja keras, enerjik, berpendidikan dan cantik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa iklan-iklan pembalut bukan hanya bertujuan sebagai jurus pemasaran. Iklan pembalut merupakan media dari kapitalisme untuk membentuk konstruksi terhadap perempuan, yaitu sebagai pembelanja dan obyek fetish.

ABSTRACT

Stephanie Woro Narriswari, History of Sanitary Napkins Advertising in Femina and Gadis Magazine: Study of the Image of Women on Periods 1977-2000. Thesis. Yogyakarta: Department of History, Faculty of Letters, University of Sanata Dharma, 2016.

This study aims to address four issues. First, is to find the context of economic, political and social background when the ads published on periods 1977-2000. Second, is to determine the readers of the magazines Femina and Gadis. Third, is to define the changes in design visualization of sanitary napkins ads in magazines Femina and Gadis on periods 1977-2000. Fourth, is to understand the visual forms of advertising that represent the construction of women on periods 1977-2000.

This study uses literature magazine Femina, Gadis, Tempo and Gatra also interviews with readers who read the pads ads published on periods 1977-2000 as the primary source. The analysis was performed using a heuristic method, compare and interpretation from the collected resources. This research use approaches, about reading of the myth, the development of capitalism and feminism to understand the construction of women that was formed through the sanitary napkin ads

The results showed that the construction of women on periods 1977-2000 shifted. Visualization, narration, figures and colors in the sanitary napkins ads keep changing which aims to perpetuate capitalism. Sanitary napkins ads form a new rationality that women need it. This triggers a woman to act consumptive and lose power on her body. Because, every sanitary napkins ads contained the ideals forms that must be owned by women, for example, the figure of a hardworking, energetic, educated and beautiful. The results of this study prove that the sanitary napkins advertising are not only intended as a marketing stance. It is a media of capitalism to form the construction of women, as a shopaholic and a fetish object.

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Setelah berhasil melengserkan kepresidenan Soekarno,1 Soeharto membuka perekonomian Indonesia yang padat modal sehingga berkiblat pada pertumbuhan dan pembangunan dengan mengandalkan bantuan Barat.2 Pada tahun 1967 pemerintah mulai memberlakukan Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Setahun kemudian, Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) menyusul diterbitkan untuk memicu investasi. Sejalan dengan liberalisasi perekonomian Indonesia, berbagai perusahaan iklan tumbuh subur dan menjadi garis terdepan dalam pemasaran komoditi industri. Beberapa contoh dapat menggambarkan situasi tersebut, seperti Inter Vista Ltd, pimpinan Nuradi yang merupakan agen periklanan pertama di Indonesia, berdiri pada tahun 1967. Empat tahun berikutnya menyusul perusahaan Matari Adverstising, di bawah asuhan Ken T. Sudarto dan Paul Karmadi. Oleh adanya arus produk-produk luar negeri yang ikut membanjiri pasar Indonesia, maka mulai tahun 1971 rumah-rumah produksi periklanan hasil pertalian

1

M.C. Ricklefs, 2010, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, hlm. 587.

2

Julia Suryakusuma, 2011, Ibuisme Negara; Kontruksi Sosial Keperempuanan

dengan perusahaan iklan bertaraf internasional, seperti Ogilvy and Mather, Leo Burnet, dan BBDO bermunculan.3

Visual iklan yang tercipta hasilnya serupa dengan iklan-iklan terbitan luar negeri mulai dari saduran model, pembahasan mengenai produk hingga tagline berbahasa Inggris. Hal ini menggambarkan bahwa Soeharto mulai membangun Indonesia yang merujuk kepada dunia impian ala Barat. Pemerintah mendorong rakyat bahwa mereka sanggup menjelma lebih modern ketika menggunakan produk-produk impor yang beredar seperti bedak bayi Johnson&Johnson, kosmetik Revlon, sabun mandi Lux hingga baju renang Triumph meskipun dalam realitasnya hanya menjadi konsumsi masyarakat kelas menengah.

Periode 1980 hingga 1990-an merupakan masa inventif dalam proses penciptaan kreativitas dan persaingan antar perusahaan-perusahaan iklan. Menjelang tahun 1990-an kaum produsen kian berbahagia dengan adanya perluasan media penaklukan karena industri-industri siaran televisi swasta mulai lahir, seperti RCTI (1988), SCTV (1989), TPI (1991), ANTEVE (1993) dan Indosiar (1995). Merambahnya media komunikasi periklanan dalam layar kaca televisi yang dilengkapi dengan audio visual semakin mudah melahap para penonton. Citra gambar

3

Bedjo Riyanto, “Mempermainkan Realitas dalam Realitas Main-main; Wong Cilik dalam Ruang Imajiner Iklan” dalam Budi Susanto, S.J. (ed.), 2003, Identitas dan

yang bergerak membentuk suatu kenyataan lain dengan tata cara dan logikanya sendiri.4

Gambaran mengenai kebaruan dan modernisasi bukan hanya muncul menggunakan narasi persuasif sebagai bujuk rayu konsumsi produk yang ditawarkan, tetapi juga melalui lekuk tubuh perempuan selaku model iklan. Siasat demikian adalah potret baru dalam periklanan karena tubuh yang semula menjadi milik seorang (private) mulai bergeser sebagai obyek tontonan publik. Salah satu pemiliknya adalah iklan pembalut yang menjadi sasaran penelitian.

Majalah Femina terbitan tahun 1977 telah memuat sebuah iklan pembalut merk Starlet hasil produksi perusahaan The Univenus Co. Baik produsen maupun perusahaan periklanan memiliki cita-cita yang sama agar iklan pembalut tepat sasaran menuju perempuan sebagai tujuan konsumen. Oleh karena itu terbitnya majalah perempuan tentu membuka akses dari proses distribusi perusahaan-perusahaan dengan memanfaatkan halaman-halaman iklan sebagai media promosi.

Perempuan dan gerakannya sempat tumbuh subur di ladang kepemimpinan Sukarno. Namun era Soeharto membangun kekuasaannya berpondasikan disiplin dan represi jantan ala militer sehingga citra perempuan mengalami rekonstruksi ulang.5 Melalui iklan, misalnya, perempuan adalah kaum marjinal berkat adanya sistem dan struktur sosial-ekonomi kapitalisme yang menempatkannya pada posisi lemah.

4

Ibid, hlm. 60.

5

Perempuan mengonsumsi citranya sendiri yang didesain oleh pihak produsen melalui barang-barang komoditi. Jumlah perempuan yang tinggi menjadi lahan subur periklanan, hal ini terlihat dari data demografi sebagai berikut.

Berdasarkan hasil sensus tahun 1980 tercatat penduduk Indonesia berjumlah 146, 9 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 1990, yaitu 178,6 juta jiwa dan 205,1 juta jiwa di tahun 2000.6 Maka dapat diperkirakan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia antara tahun 1980 hingga 2000 sebesar 1,73 % per sepuluh tahunnya. Sementara untuk jenis kelamin tercatat bahwa di tahun 1995 jumlah perempuan sebesar 4,56 juta dan laki-laki sebanyak 4,6 juta.7 Dalam perhitungan seks ratio diketahui jumlahnya mengalami kenaikan mulai tahun 1980 ketika setiap 100 orang perempuan terdapat 101 orang laki-laki.8 Meskipun jumlah kedua jenis kelamin berselisih sedikit namun pada praktik sehari-hari kaum perempuan masih mendominasi sebagai sasaran konsumsi dan obyek tontonan.

B.

Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pertumbuhan periklanan di Indonesia mulai bangkit pada awal tahun 1970 seiring dengan dibukanya gerbang perekonomian bagi masuknya modal dan investasi asing. Salah satu pelanggan periklanan adalah produk pembalut. Iklan pembalut tentu

6

Dikutip dari www.bps.go.id, diakses pada tanggal 28 Agustus 2015.

7

Peter Hagul, 1998, “Wanita Pemburu Cinta di Rubrik Jodoh” dalam Idi Subandy Ibrahim dan Hanif Suranto (ed.), Wanita dan Media; Konstruksi Ideologi Gender dalam

Ruang Publik Orde Baru, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 392.

8

berfungsi untuk menarik perhatian para perempuan sehingga berkeinginan membeli dan terus menggunakannya. Akan tetapi pada kehadirannya kekuatan promosi menempatkan tabu menstruasi yang berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari iklan. Oleh karena itu obyek penelitian visualisasi iklan yang berkembang seiring berjalannya pembangunan dan modernisasi adalah dengan menggunakan iklan-iklan pembalut dalam majalah-majalah perempuan edaran tahun 1977 hingga 2000. Selain itu juga menyertakan pertanyaan mengenai siapa sang tokoh utama, bagaimana pose tubuh model, apa saja teks bernada persuasif dan pelbagai warna di dalam iklan pembalut sehingga dapat menemukan gambaran mengenai kehidupan perempuan.

2. Pembatasan Masalah

Sebagai wilayah penelitian akan dibatasi pada pilihan dua majalah yang telah terlibat di dalam arus perekonomian sejak tahun 1977, yaitu Femina dan Gadis. Agar penelitian lebih terarah konteks waktu akan dibatasi hingga tahun 2000 karena usai periode tersebut iklan pembalut mulai mengalami perubahan tampilan desain yang lebih kreatif dan menggunakan media televisi sehingga cakupan penonton menjadi lebih luas, tidak lagi terbatas pada perempuan.

C.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana konteks ekonomi, sosial dan politik yang melatarbelakangi penerbitan iklan pembalut periode 1977-2000?

2. Siapa saja pembaca majalah Femina dan Gadis?

3. Bagaimana sejarah perkembangan visualisasi iklan pembalut di majalah Femina dan Gadis periode 1977-2000?

4. Bagaimana sejarah citra perempuan pada periode 1977-2000 digambarkan dalam iklan pembalut pada majalah Femina dan Gadis?

D.

Tujuan Penelitian

1. Memenuhi persyaratan kelulusan sarjana di Jurusan Sejarah, Universitas Sanata Dharma.

2. Mendokumentasikan bentuk-bentuk visual, kreatif dan simbol dalam perkembangan visualisasi iklan pembalut yang dimuat di majalah wanita Femina dan Gadis edaran antara tahun 1977 hingga 2000. 3. Merekonstruksikan perubahan kehidupan perempuan melalui

penggambaran dan perkembangan visualisasi iklan-iklan pembalut.

E.

Manfaat Penelitian

mendorong penelitian berikutnya bagi siapa saja yang beminat meneliti tema perempuan sehingga memberikan keseimbangan dalam penulisan sejarah bahwa masa lalu adalah milik perempuan dan laki-laki.9

F.

Kajian Pustaka

Ada beberapa penulisan terkait yang bertema sama. Dalam artikel berjudul

“Mengeruk Keuntungan dari Kutukan; Iklan dan Pelbagai Hal yang Dianggap Tabu Ketika Menstruasi” karya Ann Treneman yang dimuat di dalam buku Tatapan Perempuan; Perempuan sebagai Penonton Budaya Populer berargumen bahwa iklan berperan penting dalam kelanggengan tabu menstruasi yang menyelimuti kehidupan perempuan karena citarasa para perancangnya terletak pada “rasa malu” dan “aroma

terlarang”.10

Tema serupa namun dengan pendekatan ilmu berbeda, seorang antropolog Janet Hoskins pernah menyambangi dua desa berbeda di wilayah Pulau Seram dan Pulau Sumba, Indonesia bagian Timur untuk mengamati adanya bentuk-bentuk terlarang kehadiran menstruasi. Hasil penelitian ini kemudian diterbitkan dalam jurnal Ethnology berjudul “The Menstrual Hut and The Witch‟s Lair in Two Eastern Indonesian Societies”.11

9

Kuntowijoyo, 1994, Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 99.

10

Lorraine Gamman dan Margaret Marshment (ed.), 2010, Tatapan Perempuan:

Perempuan sebagai Penonton Budaya Populer, Yogyakarta: Jalasutra.

11 Janet Hoskins, 2002, “The Menstrual Hut and The Witch‟s La

ir in Two Eastern

Indonesian Societies”, Ethnology, Vol. 41, No. 4, Special Issue: Blood Mysteries: Beyond

Outward Appearances, merupakan kumpulan tulisan sejarah mengenai penampilan luar seseorang yang berperan besar pada pergaulan sosialnya. Buku ini disunting oleh Henk Schulte Nordholt dengan kontribusi dari berbagai penulis sejarah, baik dalam maupun luar negeri. Salah satu tulisan dalam buku berjudul Pusaran Air dan Listrik; Modernitas di Hindia karya Henk Maier menjadi salah satu tinjauan pustaka karena membongkar sebuah iklan Philips yang dibaca sebagai penawaran baru mengenai hasrat modernitas terbatas di Hindia Belanda.12 Tulisan berikutnya, yang berjudul “Mempermainkan Realitas dalam Realitas Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia” dibahas mengenai sejarah iklan dan figur rakyat digunakan baik sebagai pemeran utama ataupun sasaran konsumen dalam penawaran produk-produk industri.13

Selain itu sebuah skripsi berjudul Perkembangan Kreativitas Desain Iklan Rokok di Jawa Tahun 1930-1970an karya Yuhana Setianingrum, mahasiswa jurusan Sejarah FIB UGM turut menjadi tinjauan pustaka dalam penulisan ini karena memiliki tema serupa meskipun perbedaan jangkauan waktu. Salah satu sub-topik dibahas mengenai bagaimana pencitraan tubuh perempuan digunakan dalam iklan

12

Henk Schulte Nordholt (ed.), 2005, Outward Appearances: Trend, Identitas,

Kepentingan, Yogyakarta: LKiS.

13

rokok menjelang tahun 1970-an.14 Tinjauan pustaka bukan terbatas kepada buku tetapi juga terbitan berkala, yaitu Jurnal Perempuan dan Prisma.

G.

Landasan Teori

Sebuah penulisan sejarah wajib memiliki teori pengetahuan, sama dengan ilmu lainnya yang digunakan sebagai kaidah atau pegangan dalam menganalisis permasalahan. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan tiga pendekatan, yaitu cara membaca mitos, alur kehidupan dalam masyarakat kapitalisme dan postfeminisme.

a. Mitos dan Abjeksi

Secara sederhana pengertian mitos menurut Roland Barthes adalah type of speech atau salah satu tipe tuturan. Meskipun demikian bukan asal tipe tuturan karena membutuhkan ideologi tertentu untuk menjadi mitos. Kini mitos bukan lagi cerita mengenai dewa-dewi melainkan berwujud lebih bebas, misalnya teks atau gambar yang harus dilihat menyeluruh karena mengandung pesan. Mitos merupakan pengendali; mampu merubah sesuatu rekaan yang bersifat kultural dan historis menjadi alamiah dan mudah dimengerti. 15

Dalam ilmu semiologi, yang mempelajari tanda dan penanda, Barthes menggunakan mitos sebagai sistem. Barthes membagi mitos menjadi tiga bagian,

14

Yuhana Setianingrum, 2012, “Perkembangan Kreativitas Iklan Rokok di Jawa Tahun 1930-1970an”, Skripsi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

15

yaitu signifier (penanda-bentuk), signified (petanda-konsep) dan sign (tanda-pemaknaan). Membaca mitos sifatnya arbitrer dan dapat bermakna konotasi. Pasalnya, mitos mengandung pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Oleh karena itu, mitos bukanlah tanda yang bersifat netral melainkan penanda supaya memainkan ideologi tertentu. Selain itu mitos merupakan tuturan yang didepolitisasi, artinya jauh dari hal-hal bersifat politis. Maka penguasa cenderung menciptakan dan menggunakan mitos untuk melegitimasi dirinya sebagai pemilik segala-galanya.

Salah satu mitos yang digunakan untuk menomorsatukan penciptanya dan menyingkirkan lawannya adalah abjeksi. Julia Kristeva mengatakan bahwa abjeksi adalah it is something rejected from which one does no part, from which one does not protect oneself as from an abject.16 Abjeksi berarti mendiskreditkan dan mengobyekkan seseorang menjadi sesuatu yang menjijikkan.17 Guna menjaga kelangsungan hidup sang subjek maka abjeksi dibutuhkan karena dianggap dapat mengganggu tatanan simbolik. Kristeva membagi dua jenis abjeksi yang polutan, yakni excremental (berupa airmata dan sperma) dan menstrual. Menstruasi adalah pengalaman alamiah dan spesifik, artinya hanya dimiliki oleh perempuan. Namun

oleh khalayak umum kehadirannya diisolasikan dengan “dibalut” sebuah produk

16

Julia Kristeva, 1982, Powers of Horror; An Essay on Abjection, New York: hlm. 4.

17

Christina Siwi Handayani, 2013, “Julia Kristeva: Kembalinya Eksistensi

Perempuan sebagai Subyek” dalam Subyek yang Dikekang: Pengantar ke Pemikiran Julia Kristeva, Simone de Beauvoir, Michael Foucault, Jacques Lacan, Jakarta: Komunitas

pembalut, ataupun disamarkan melalui ilustrasi warna merah darah menjadi biru dalam penayangan iklannya.

Dalam Powers of Horror; An Essay on Abjection, Kristeva mepaparkan sebuah abjeksi terhadap tubuh perempuan. Hal ini berawal dari sifat maternal dari tubuh perempuan yang melahirkan, memberi gizi, menyusui, memeluk dan mengasuh anak. Ketika masa penyapihan tiba, anak harus membebaskan diri dari kemanjaan tersebut untuk berhasil pindah menuju ruang sosial lebih luas atau dapat dipahami sebagai dunia ayah. Maka tubuh perempuan menjadi fasilitas keberhasilan pemisahan tersebut melalui cara abjeksi supaya anak menolak identifikasi narsis bersama ibunya dan mendapatkan identitas maskulin dari ayahnya, apabila seorang anak laki-laki. Sementara anak perempuan akan sulit meninggalkan tubuh ibunya karena harus mengambil identitas feminin. Maka anak perempuan cenderung menyingkirkan dan melupakan dengan cara menganggap bahwa tubuh ibunya telah lumpuh memberikan gizi. Ketidaktertarikan anak perempuan terhadap tubuh ibunya pada masa dewasa melanjutkan abjeksi yang telah lebih dahulu terjadi sehingga tanpa disadari membentuk penolakan terhadap dirinya. Anak perempuan meyakini bahwa tubuh miliknya dan perempuan-perempuan lainnya layak mengalami abjeksi.

b.Kapitalisme dan Budaya Populer

suatu kondisi di wilayah industri kapitalis maju yang dengan sengaja menciptakan kebutuhan supaya masyarakat bertindak konsumtif menghabiskan produksi barang dan jasa. Artinya, kebutuhan bukan lagi bersifat individual melainkan telah diciptakan secara massal sehingga masyarakat tidak lagi mampu mengajukan pilihan sesuai dirinya.

Kondisi demikian memberi peluang terhadap media massa dalam mempengaruhi, merangsang, membujuk dan ikut menciptakan kebutuhan baru. Salah satunya melalui iklan, yang oleh para produsen bukan hanya berperan sebagai alat memasarkan produk. Awalnya iklan memuat informasi mengenai tampilan dan fungsi produk. Namun maraknya industrialisasi memicu iklan turut menampilkan berbagai macam kebutuhan baru yang harus dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan demikian, media massa benar-benar menerapkan fungsi edukasi yaitu memberitahu masyarakat untuk bergerak melampaui batas kebutuhan fisik menuju keinginan-keinginan baru. Masyarakat meyakini secara rasional, bahwa memenuhi keinginan-keinginan irasional akan mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan dan kenikmatan.

Wacana Angela McRobbie mengenai kapitalisme pada dasarnya serupa dengan Marcuse bahwa liur, hasrat hingga mimpi seseorang merupakan ciptaan industrialisasi.18 Konstruksi mengenai keidealan femininitas dan maskulinitas merupakan ciptaan media massa. Dalam hal ini McRobbie lebih menitikberatkan

18

Disampaikan oleh Dewi Candraningrum dalam acara diskusi Great Thinkers:

Angela McRobbie: Postfeminism and Popular Culture, pada tanggal 2 Mei 2016 di Sekolah

perjuangan dan kehidupan perempuan yang dibentuk oleh mesin kapitalisme melalui media massa. Dalam situasi neoliberalisme media massa mendiskon perjuangan perempuan yang dapat diamati dari iklan, artikel dalam majalah hingga penciptaan istilah post-feminism, artinya perjuangan feminisme telah berakhir.

Hal tersebut terjadi bukan hanya sekali. Di Eropa, memasuki periode 1970-an media massa memberik1970-an porsi besar dalam peliput1970-an mengenai kemaju1970-an perempuan. Namun pada periode 1980-an media massa secara masif menyatakan bahwa kebahagiaan perempuan adalah saat mampu memasak, mengasuh anak dan mementingkan keluarga meskipun memiliki karir cemerlang.19 McRobbie bersepakat dengan Susan Faludi, yaitu menggunakan istilah double-entanglement untuk menunjukkan bahwa media massa mampu membentuk perjuangan perempuan dan gerakan feminisme melalui penawaran mengenai kesetaraan, pendidikan dan lapangan pekerjaan serta partisipasi dalam konsumsi budaya populer. Dengan demikian perempuan dibentuk bersikap individualis, lebih memperhatikan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuhnya ketimbang mempedulikan situasi politik dan perjuangan kelompok sesuai konten-konten dalam media massa.

H.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang dibagi menjadi empat tahapan yaitu pemilihan topik, mencari dan mengumpulkan sumber (heuristik), kritik

19

ekstern maupun intern, analisis dan interpretasi serta penulisan. Sementara itu rancangan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian berupa deskriptif, naratif dan analisis karena bertujuan merekonstruksi ulang lalu mendeskripsikannya menjadi tulisan mengenai situasi atau kondisi yang terjadi melalui makna-makna dalam iklan pembalut.

Acuan sumber pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Menurut Helius Sjamsuddin sumber primer adalah bukti sezaman dengan peristiwa yang terjadi.20 Penelitian ini melakukan heuristik sumber primer dengan cara studi pustaka terhadap iklan-iklan serta konten dalam majalah (Femina dan Gadis) serta berbagai artikel yang berkaitan pada majalah Tempo dan Gatra. Sumber primer lainnya adalah hasil wawancara kepada perempuan dan laki-laki yang melihat maupun membaca iklan pembalut dalam majalah Femina dan Gadis edaran tahun 1977 hingga 2000, dilaksanakan di Yogyakarta, Solo serta Semarang. Selain itu studi pustaka juga menggunakan Prisma dan Jurnal Perempuan, buku-buku, skripsi atau tesis sejarah atau ilmu sosial lainnya maupun handout seminar mengenai perempuan, menstruasi serta semiotika yang bertujuan agar penulisan ini dapat memberikan informasi sebenar-benarnya. Berbagai data tersebut adalah sumber sekunder yang ditulis berdasarkan sumber-sumber pertama. Lokasi studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Sanata Dharma, Perpustakaan Museum Pers Solo, Perpustakaan Kolese Santo Ignatius, Perpustakaan Pusat UGM, Perpustakaan FIB-UGM, Perpustakaan

20

Kota Yogyakarta, Jogja Library Center, Taman Pustaka Arif Hakim dan Perpustakaan DIY.

Penelitian dimulai dengan menentukan sumber sejarah, yaitu majalah Femina dan Gadis. Penentuan sumber sejarah primer pertama jatuh terhadap Femina dan Gadis karena keduanya merupakan pelopor majalah hiburan perempuan pada periode pembangunan dan memiliki segmentasi pembaca yang berbeda sehingga memungkinkan suatu perbandingan. Femina sebagai majalah hiburan bagi perempuan dewasa tentu memiliki kekhasan dalam penyajian konten-kontennya. Demikian pula dengan Gadis yang menyasar perempuan muda dengan muatan-muatan bertema kehidupan remaja. Sesudah menentukan sumber sejarah, langkah berikutnya adalah menelusuri dan memilah iklan-iklan pembalut yang terbit pada periode 1977-2000.

handout seminar dan buku-buku terkait dengan periode pembangunan Indonesia 1977-2000.

I.

Sistematika Penulisan

Penulisan akan diawali dengan Bab I yang mencakup pendahuluan berisi latar belakang pemilihan topik, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka berisi sumber-sumber dalam penelitian hingga metode penelitian.

Selanjutnya di Bab II akan dimulai dengan latar belakang yang membahas mengenai situasi ekonomi, politik, sosial maupun budaya di Indonesia pada tahun 1977 hingga 1985. Sesudah latar belakang, penjelasan mengenai iklan-iklan pembalut dalam majalah Femina dan Gadis akan dipaparkan serta dikaitkan dengan situasi yang tengah berkembang. Bagian akhir menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan penulisan Bab II.

Pada Bab III pun demikian. Pembahasan akan berlanjut kepada latar belakang dan iklan-iklan pembalut dalam majalah Femina dan Gadis terbitan periode 1986-1993 serta keterkaitan keduanya. Di bagian akhir memaparkan kesimpulan dari keseluruhan Bab III.

kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Di bagian akhir juga menjelaskan kesimpulan dari penjelasan menyeluruh Bab IV.

BAB II

CITRA PEREMPUAN MODERN PERIODE 1977-1985

Pemerintahan Soeharto menegaskan dirinya sebagai era modernisasi dan negara pembangunan.21 Kata-kata kunci khas seperti pembangunan ekonomi, Pancasila, stabilitas, Keluarga Berencana dan dwifungsi ABRI merupakan cerminan atas hal tersebut. Dalam bab II berikut akan menggambarkan situasi negara Indonesia dengan pemetaan mengerucut pada masing-masing sektor, mengenai perekonomian, perkembangan politik dan sosial serta media massa yang berimplikasi terhadap kehidupan maupun gambaran perempuan periode 1970-an hingga tahun 1985.

A.

Latar Belakang

1. Pertumbuhan Perekonomian

Sejak Soeharto naik sebagai presiden di tahun 1966 pembangunan ekonomi di Indonesia mulai memperlihatkan perubahan. Pada awal periode 1970-an eksplorasi minyak menjadi arus utama perekonomian.22 Sebagai lembaga kunci perekonomian, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) mematuhi anjuran IMF (International Monatery Fund) dan IBRD (Bank Dunia) supaya memfasilitasi diri

21

Richard Robison, 1985, “Class, Capital and the State in New Order Indonesia” dalam Richard Higgott dan Richard Robison (ed.), 1985, Southeast Asia: Essays in the

Political Economy of Structural Change. London: Routledge & Kegan Paul, hlm. 307.

22

terhadap masuknya modal asing. Sebetulnya, baik IMF ataupun Bank Dunia merupakan lembaga moneter internasional yang dikuasai oleh negara-negara kapitalis barat, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Jepang.23

Pemerintah mengalokasikan pinjaman luar negeri untuk membiayai dan mengawasi kegiatan impor, meningkatkan proyek investasi serta merawat infrastruktur negara.24 Selain itu pemerintah harus mampu menengahi kepentingan bisnis domestik dan asing supaya tidak terjadi pergolakan.25 Negara membantu pengusaha domestik untuk bangkit dengan membatasi atau bahkan menutup beberapa investasi asing, seperti sektor transportasi dan komunikasi.

Sikap demikian merupakan kebijakan “ekonomi Pancasila”, yaitu kapitalisme dengan energi kekuatan pasar bebas supaya menghasilkan pertumbuhan maksimum, meskipun pada saat yang sama kepentingan keadilan sosial tetap mengendalikannya.26 Meningkatnya pendapatan negara mempengaruhi pertumbuhan

23

Bedjo Riyanto, 2003, “Mempermainkan Realitas dalam Realitas Main-main: Wong Cilik dalam Ruang Imajiner Iklan” dalam Budi Susanto, S.J. (ed), op.cit, hlm. 56.

24

Hasilnya, di tahun 1974 tingkat inflasi tahunan menurun menjadi 41% dari 600% pada tahun 1965. Selain itu, sebanyak 15,5% sektor manufaktur bertumbuh setiap tahunnya. Richard Robison, op.cit., hlm. 108. Baca juga M.C. Ricklefs, 2008, Sejarah Indonesia

Modern 1200-2008. Jakarta: Penerbit Serambi, hlm. 626. Bandingkan dengan Winarno Zain,

1986, “Pokok-pokok Masalah dan Pemikiran Mengenai Industrialisasi: Sebuah Tinjauan

Umum”, Prisma No. 1 Th. XV terbitan Januari 1986, hlm.14.

25

Strategi ini bertujuan supaya perusahaan-perusahaan nasional yang bergerak dalam sektor-sektor serupa tetap terlindungi karena melibatkan pejabat pemerintah sebagai pemilik modal.

26

Richard Robison, 2012, Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu, hlm. 105. Lihat juga Emil Salim, 1979, “Sistem Ekonomi Pancasila”,

investasi, rata-rata 32% per tahunnya27 apalagi sejak pemerintah menerbitkan UU PMA (Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri).28

2. Kehidupan Politik dan Sosial

Demi mewujudkan pembangunan ekonomi pemerintah membutuhkan stabilitas secara politik dan sosial. Salah satu bentuknya, Soeharto menerapkan sikap disiplin militer dalam kehidupan sipil, sehingga setiap bentuk perbedaan dan keanekaragaman dipandang sebagai ancaman yang harus disimpan rapat agar tidak memecah-belah keutuhan bangsa maupun negara.29 Maka terdapat tiga elemen penting yang menyangga terselenggaranya stabilitas nasional, yaitu Pancasila, Golkar serta aparat militer-kepolisian.

Berdasarkan uraian Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983, pemerintah menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang harus dijadikan

27

Dana yang masuk melalui investasi bertumbuh, dari Rp 160 miliar pada tahun 1970-1971 menjadi Rp 8 ribu miliar di tahun 1982-1983. Ibid., hlm. 140.

28

Pada tahun 1967 pemerintah menerbitkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), yang bertujuan mengatur hal-hal terkait jaminan nasionalisasi, masa kerja perusahaan, perpajakan, pembebasan bea masuk impor mesin, dan otonomi dalam badan usaha seperti perekrutan tenaga kerja ataupun pemindahan keuntungan kepada warga negara Indonesia. Hasilnya perencanaan investasi domestik di Indonesia meningkat terus-menerus hingga melebihi Rp 800 miliar pada tahun 1972. Setahun berikutnya giliran investor domestik mendapatkan perhatian dengan dikeluarkannya UU PMDN (Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri) yang mengatur hal-hal serupa. Richard Robison, loc.cit. Lihat laporan utama Tempo, 9 Desember 1972, “Kredit PMDN – Antara Koneksi dan Investasi”, hlm. 45

29

panutan.30 Bagi setiap insan manusia Indonesia, baik pelajar, pegawai, buruh hingga seniman wajib mengikuti penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).31 Kedua, Golkar menjadi partai pemerintah yang menguasai perpolitikan Indonesia. Pegawai negeri maupun pejabat tingkat desa hingga pusat wajib menjadi anggota partai Golkar. Ketiga, pemerintah menambah keterlibatan aparat militer-kepolisian beserta organisasi milisi dan kepemudaan yang mengandalkan sikap intimidasi, seperti Pemuda Pancasila atau Pemuda Karya. Selain itu banyak pejabat militer melakukan manipulasi kredit ekspor dan kontrak-kontrak negara untuk berkongsi bersama pengusaha Tionghoa32. Berbagai ketimpangan ini mendapatkan kritik keras dari kelompok terpelajar yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

a. Perlawanan Kaum Terpelajar

Kelompok pers dan mahasiswa mulai bergerak melancarkan kritik berdasarkan tindak korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, maupun penyimpangan moral. Mochtar Lubis melalui Indonesia Raya, mengkritik Ibnu Sutowo dan

30

GBHN Bab II memaparkan tujuan pembangunan nasional, yakni dengan “mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. GBHN ’83. Jakarta: hlm. 11.

31

Julia I. Suryakusuma, 2011, Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan

Orde Baru. Jakarta: Komunitas Bambu, hlm. 140.

32

Pertamina di awal tahun 1970.33 Kemudian antara tahun 1970-1973 surat kabar Nusantara secara rutin mewartakan berita persekutuan pemodal asing dan pengusaha domestik yang memperoleh perlindungan politik dari para pejabat pemerintahan.34

Bulan Januari 1972, kelompok mahasiswa menggelar demonstrasi “A nti-Mini” untuk memprotes rencana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang digagas oleh Tien Soeharto karena dianggap sebagai pemborosan dan sembrono, bahkan mengabaikan kehidupan rakyat miskin.35 Sebagai akibatnya, pemerintah melakukan tindakan keras dengan menangkapi para pemimpin demonstran.36 Tindakan serupa kembali terulang pada para pemimpin unjuk rasa yang dituduh terlibat dalam Malari.37 Beberapa koran kritis, seperti Pedoman, Indonesia Raya, Suluh Berita serta Abadi yang memuat pemberitaan Malari bahkan ikut terkena imbasnya, yaitu tutup usia secara paksa dengan dugaan memprovokasi pendemo.38

Tindakan otoriter Soeharto untuk mencapai kesuksesan pembangunan juga terlihat dalam berbagai kebijakannya terhadap perempuan. Persoalan perempuan

33

Richard Robison, op.cit., hlm 125.

34

Ibid., hlm. 81.

35 Lihat laporan akhir tahun “Indonesia: Konflik dalam Hajad dan Hambatan”

dalam Tempo, 30 Desember 1972, hlm. 5. Bandingkan dengan Richard Robison, op.cit, hlm. 125.

36

Ibid.

37

Beredarnya isu anti-Cina merupakan awal dari Malari. Ketika kerusuhan pecah, Jakarta penuh dengan pembakaran kendaraan bermotor dan puluhan gedung serta penjarahan toko-toko berisi produk Jepang. Lihat M.C. Ricklefs, op.cit., hlm. 619.

38

merupakan bagian integral dari masyarakat, yang mendasar dan tidak terpisahkan.39 Pada bagian selanjutnya akan membahas kehidupan perempuan Indonesia dalam kondisi sosial politik di awal pemerintahan Soeharto.

b. Kehidupan Perempuan

Jumlah populasi perempuan pada tahun 1977 tercatat lebih banyak ketimbang laki-laki, yaitu 67 juta orang. Sementara itu populasi laki-laki berjumlah 64 juta orang. Hingga tahun-tahun berikutnya, baik jumlah populasi perempuan maupun laki-laki terus mengalami pertambahan. Namun hasil laporan tersebut tidak berdampak pada meningkatnya jumlah pekerja perempuan, yang masih kalah berebut peluang kerja dengan laki-laki.

Komposisi jumlah perempuan dalam dunia kerja berbanding terbalik dari populasi keseluruhan. Laporan Biro Pusat Statistik 1976 mengungkapkan bahwa jumlah pekerja perempuan jauh lebih sedikit, hanya sebesar 28 ribu orang sementara laki-laki 118 ribu orang. Apabila bekerja perempuan dikenal berupah murah, loyal, disiplin, tanpa banyak protes, walaupun memiliki ketelitian yang lebih baik bila dibandingkan dengan laki-laki. Hingga tahun 1985 upah pekerja perempuan tercatat hanya Rp 1.290, sementara laki-laki lebih besar, yaitu Rp 1.722.

Mengutip pernyataan Heidi Hartmann, “the resulting mutual accommodation between patriarchy and capitalism has created a vicous circle for women”.40

39 Julia I. Suryakusuma, 1981, “Wanita dalam Mitos, Realitas, dan Emansipasi”,

Kapitalisme kerap mengkampanyekan penghapusan diskriminasi upah antara perempuan dan laki-laki namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Rendahnya gaji perempuan merupakan keuntungan bagi kapitalisme. Pertama, perempuan akan terdorong memilih untuk menikah dan menggantungkan dirinya terhadap laki-laki. Kedua, ketika perempuan memutuskan menikah maka balasannya terhadap suami adalah menampilkan peran sebagai pengemban tugas domestik yang mengurangi porsinya bekerja di publik. Maka laki-laki mendapatkan dua keuntungan sekaligus dari proses tersebut, yaitu gaji tinggi dan kekekalan pembagian kerja domestik yang porsinya lebih besar oleh perempuan. Keberhasilan skenario kapitalisme tersebut dengan mudah menempatkan perempuan sebagai konsumen, bersikap pasif dan menelan segala produk industri.

Pada tahun 1974 pemerintah menerbitkan Undang-undang Perkawinan yang menegaskan asas monogami untuk mempersulit poligami meskipun agama Islam memperbolehkannya. Namun dalam pasal 31 menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri berkewajiban sebagai ibu rumah tangga. Pembagian tugas gender ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan harus mengenakan embel-embel pendamping suami sehingga cenderung lemah mengambil keputusan, bahkan termasuk kuasa tubuhnya. Dalam kurun waktu 20 tahun program Keluarga Berencana berhasil mengurangi laju pertumbuhan penduduk dari 2,32% di tahun

40

Heidi Hartmann, 1976, “Capitalism, Patriarchy and Job Segregation by Sex”,

Jurnal Signs, Vol. 1, No. 3, Women and The Workplace: The Implications of Occupational

1960-an menjadi 1,97% pada tahun 1980-an41, meskipun kenyataannya memberatkan pihak perempuan. Alih-alih mensosialisasikan metode pencegahan kehamilan secara alami menggunakan penanggalan masa subur, pemerintah justru siap siaga menyediakan jumlah alat kontrasepsi berupa pil dan I.U.D (spiral) lebih banyak ketimbang kondom.42 Sementara itu perlindungan hak perempuan dalam bekerja belum mendapatkan jaminan oleh undang-undang.43 Hal ini mencerminkan bahwa perempuan belum mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya dan masih berada pada posisi subordinat. Peran perempuan tidak lebih sebagai pendamping suami, pengatur rumah tangga serta pengasuh anak karena hanya dalam status perkawinan negara mengakui hak dan keberadaannya.

41

M.C. Ricklefs, op.cit, hlm. 634.

42

Sebuah data statistik menunjukkan bahwa pada periode 1978-1982 penyediaan alat kontrasepsi I.U.D (spiral) memiliki jumlah terbanyak, yakni 962,410 ribu. Urutan kedua adalah pil, yang jumlahnya mencapai 231,831 ribu. Sementara kondom hanya tersedia dalam jumlah 1.021 buah. Yayasan Cipta Loka Caraka, 1973, Ensiklopedi Populer Politik

Pembangunan Pancasila Jilid IV dari F sampai Ker, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka,

hlm. 112-113.

43

Pembangunan seyogyanya merupakan proses menyejahterakan, namun 40% penduduk Indonesia masih berada dalam garis kemiskinan.44 Di lingkungan pedesaan perempuan yang sebelumnya aktif bekerja dalam pertanian sebagai penanam benih padi, pemanen, maupun penumbuk gabah harus berhenti seiring lahirnya kebijakan Revolusi Hijau. Sistem dan pengoperasian mesin pertanian lebih mengutamakan keahlian dari laki-laki. Selain menghadapi masalah kemiskinan, perempuan desa juga harus menerima kenyataan mengenai minimnya peluang kerja dan upah yang diterima akibat adanya mekanisasi teknologi pertanian.

Pada masyarakat perkotaan, pembangunan membawa perubahan dengan mengalirnya nilai-nilai Barat, misalnya melalui pendidikan dan bahasa asing yang disahkan sebagai salah satu mata pelajaran wajib di bangku sekolah. Perempuan golongan menengah atas mampu mengakses pendidikan sehingga memiliki kesadaran untuk mengembangkan diri dan berkesempatan mendapatkan pekerjaan dalam berbagai bidang. Di Asia Tenggara laki-laki menguasai kantor-kantor pemerintahan dan militer namun perdagangan terbuka bagi perempuan, seperti isteri-isteri pejabat pemerintah di Jakarta mengurusi pertokoan atau berbisnis batu mulia.

Peningkatan pembangunan ekonomi yang didukung oleh curahan dana dari IMF dan Bank Dunia memacu pertumbuhan dunia periklanan sebagai sarana promosi produk-produk industri . Di sisi lain, stabilitas nasional yang menggunakan tindakan

44 Irene Tinker, 1975, “Pengaruh Pembangunan yang Merugikan Kaum Wanita”,

represif dan kontrol berlebih juga berlaku untuk media massa. Berikut ini pemaparan perkembangan media massa pada era Soeharto.

3. Perkembangan Pers

Dengan menggunakan kata sakti “Pancasila” yang berlaku sebagai asas

tunggal, pemerintah menyihir kehidupan pers nasional untuk tetap bertekuk lutut patuh. Pasal 11 Undang-undang Pokok Pers No. 11/1966 menyebutkan bahwa penerbitan pers yang bertentangan dengan ideologi Pancasila seperti halnya paham komunisme atau Marxisme-Leninisme dilarang. Usai tragedi 1 Oktober 1965 pemerintah melarang 43 dari 165 koran untuk terbit dalam waktu tidak ditentukan karena dianggap berkaitan dengan PKI ataupun sekutu45, seperti Wanita Sedar dan Harian Rakjat. Sementara bagi pers yang siap sedia mendukung pemerintahan Soeharto, seperti halnya Angkatan Bersenjata, Pikiran Rakyat (Bandung), Berita Yudha (Jakarta) milik Angkatan Darat dan sejumlah pers berbasis kelompok mahasiswa pro-rezim, misalnya Mahasiswa Bandung (Bandung) serta Harian Kami (Jakarta) masih dapat bertahan hidup.

Kasus-kasus pembredelan pers dan pelarangan terbit suatu artikel lebih kepada persoalan politis, misalnya Newsweek yang berani menurunkan liputan mengenai korupsi dalam tubuh istana kepresidenan, bahkan secara khusus menyebut nama Soeharto, Ibu Tien, dan putra tertua mereka, Sigit Haryoyudanto terpaksa harus

45

David T. Hill, 2011, Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi Kritis Mochtar

Lubis (1922-2004) sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang, Jakarta: Yayasan Pustaka

hilang dari peredaran di tahun 1976.46 Bulan Mei 1984 pemerintah kembali membredel tiga majalah sekaligus sebagai akibat dari penurunan berita mengenai orang-orang elite kaya Indonesia beserta para cukongnya.47

Pada masa pemerintahan Soeharto terdapat dua elemen penting yang menopang perkembangan pers Indonesia, yaitu majalah perempuan dan iklan. Kedua elemen tersebut menjadi fokus pembahasan dalam karya penelitian ini. Berikut penjelasan singkat mengenai majalah perempuan dan iklan yang beredar di Indonesia.

a. Majalah Perempuan

Menjelang dekade 70-an beberapa majalah perempuan mulai terbit, diantaranya Model, Matra, Pertiwi, Gadis, Femina dan Gadis. Majalah perempuan Indonesia merupakan gejala urban kelas menengah atas, yang tidak mampu dicapai oleh petani atau buruh.48 Meskipun demikian pada laporan BPS tahun 1983 menunjukkan bahwa jumlah buta huruf terbesar dialami oleh laki-laki, sebanyak 26 ribu orang sementara perempuan hanya 3.000 orang.

Penelitian ini menggunakan dua majalah perempuan yang menjadi pelopor dalam perkembangan pers perempuan pada tahun 1970-an, yaitu Femina dan Gadis. Baik Femina maupun Gadis mampu menyajikan informasi seputar gaya hidup atau karir, yang dibutuhkan oleh perempuan sebagai penunjang keeksistensian dan juga

46

M.C. Ricklefs, op.cit, hlm. 628.

47

op.cit, hlm. 650.

48

Julia I. Suryakusuma, 1998, “Beban Muskil Majalah Wanita” dalam Idi Subandy Ibrahim dan Hanif Suranto (ed.), Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam

sarana agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulan. Akibat sikap pemerintah yang meminggirkan perempuan supaya jauh dari arena politik dan mengembalikan ke dalam ranah domestik atau keluarga maka muncul sebuah kesadaran baru mengenai hayat sadar sebagai pribadi.49

Femina, mulai terbit pada 18 September 1972. Pihak penerbit mengungkapkan motivasi di balik lahirnya Femina berawal dari kegusaran para pendirinya karena pembaca perempuan hanya bisa mengakses bacaan majalah-majalah terbitan luar negeri yang sesungguhnya tidak sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia.50 Ketika awal mula terbit Femina membanderol harga Rp. 125-, untuk sekitar 44 halaman dengan sampul berwarna. Femina memuat banyak hal mengenai kehidupan perempuan Indonesia modern, mulai dari gaya hidup, karier, kesehatan, kuliner, kecantikan, artikel berita tentang selebritis, berbagai tips, fashion, keuangan hingga cerpen atau cerbung. Myra Sidharta berpendapat bahwa majalah perempuan mempunyai tugas khusus, yakni menciptakan dunia yang khas bagi perempuan.51 Sejak awal penerbitan Femina membidik ibu muda dan

49

Rhoma Dwi Aria Yuliantri, 2008, Seabad Pers Perempuan: Bahasa Ibu, Bahasa

Bangsa, Jakarta: I:Boekoe, hlm. 21.

50

Ibid, hlm. 229-230.

51

perempuan dewasa sebagai sasaran pembaca, meskipun terbatas pada kaum menengah Indonesia.52

Selain Femina PT Dian Rakyat juga mencetak majalah Gadis yang ditujukan bagi remaja putri. Misi Gadis adalah menjadi media yang mampu mengalirkan informasi kepada remaja dalam tahap berkembang menuju dewasa.53 Pia Alisjahbana yang tercantum dalam awak redaksi mengungkapkan bahwa Gadis “menjual mimpi, setuju atau tidak, kami menjual mimpi”.54 Untuk satu eksemplar majalah para remaja putri tahun 1973 mampu mendapatkannya dengan harga Rp. 150,-. Ketika awal penerbitan konten dari majalah Gadis umumnya adalah berbagai artikel praktis yang mengajarkan ketrampilan.55

Meskipun berbeda segmentasinya namun keduanya tetap menjadi majalah perempuan yang populer hingga kini. Femina, yang mendapat julukan sebagai “Ratu

Majalah Perempuan Indonesia”, tidak hanya mampu memikat pembaca tetapi juga

para pengusaha sebagai media periklanan. Mengutip pernyataan Julia I. Suryakusuma

52

Jumlah pendapatan iklan Femina kian meningkat, mulai dari 5.284 juta rupiah di tahun 1988 menjadi 13.194 juta rupiah pada tahun 1993. David T. Hill, 2011, Pers di Masa

Orde Baru, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 216.

53

Meskipun berjudul “Gadis” namun sesekali dalam majalah memuat artikel yang

berkaitan dengan laki-laki, seperti gaya rambut, dan model sampul seorang remaja putra

54

Rhoma Dwi Aria Yuliantri, op.cit, hlm. 234.

55

bahwa “majalah perempuan membutuhkan iklan untuk menghidupi dirinya”.56 Jumlah nominal iklan yang masuk sebesar Rp. 0,5 miliar per nomor.57 Gadis, yang dipuja sebagai role mode bagi remaja putri Indonesia pun tidak jauh berbeda. Beragam rubrik dan iklan turut menjejali majalah yang terbit rata-rata sekitar 132 halaman.58

b. Iklan

Di Indonesia pembangunan ekonomi membuahkan kelas menengah yang materialistis dan apolitis.59 Masyarakat mulai menilai ukuran rendah-tingginya status sosial berdasarkan konsumsi barang hasil industri dan jenis profesi. Salah satu wujud materialistis dan apolistis dapat kita amati dalam iklan rokok Ardath yang menggambarkan kesuksesan dengan slogan “kenikmatan sukses, kenikmatan Ardath”.60

Iklan rokok Ardath memuat empat foto berbeda yang menceritakan keseharian seorang laki-laki. Melihat penampilan figur yang menggunakan setelan ala

56

Julia I. Suryakusuma, 1998, op.cit, hlm. 112.

57

Rhoma Dwi Aria Yuliantri, loc.cit.

58

Ibid, hlm. 233.

59

Apolistis merupakan padanan kata dari apolitical yang berarti tidak memiliki ketertarikan kepada politik. Julia I. Suryakusuma, 1998, loc.cit.

60

Barat ataupun kemeja batik mengungkapkan identitas kelas sosial atas.61 Pada salah satu foto mempertontonkan kegiatan bersantainya dengan berkuda bersama seorang perempuan, yang tak kalah suksesnya karena mengenakan subang emas pada telinganya.

Gambar 1. Ardath (Sumber: Femina 1979)

61

Antara tahun 1967-1972 menjadi pertanda modernisasi periklanan (modern advertising).62 Menurut Giaccardi, dikutip oleh Bedjo Riyanto dalam Mempermainkan

Realitas dalam Realitas Main-main, iklan merupakan suatu diskursus tentang realitas yang menggambarkan, menstimulasi dan memproyeksikan hiperealistik dari dunia mimpi.63 Setiap iklan pasti memiliki muatan kalimat persuasif dengan dilengkapi oleh figur idola yang memperagakan pose menarik serta berbagai pilihan warna untuk memperindah. Namun faktor yang menjual bukanlah semata-mata nilai atau fungsi suatu produk melainkan peran sekundernya yakni citra, harapan, impian, prestis, status atau bahkan eksploitasi ketakutan para konsumen mengenai kehidupan sosialnya.64

B.

Kemasan Pers Perempuan

Peran pers semestinya menjadi wadah untuk menunjukkan persoalan-persoalan perempuan yang tengah dihadapi.65 Namun masa pembangunan justru

62

Femina No. 09/XX 27 Februari – 9 Maret 1992, hlm. 12 memuat sebuah kolom

berjudul “Bisa-bisa konsumen malah stop membeli” karya Drs. Sartomo Mukadis mengenai

komentarnya terhadap iklan-iklan televisi termutakhir yang dianggap “semakin berani”, misalnya menampilkan tubuh mulus perempuan. Modern advertising merupakan revolusi baru dalam periklanan karena dirancang dengan menggunakan objek dan strategi yang bertujuan menarik pikiran, perasaan, serta aksi dari konsumen meskipun tidak sesuai atas esensi produk.

63

Bedjo Riyanto, op.cit, hlm. 23.

64

Ibid.

65

memunculkan domestikasi terhadap pers perempuan, wujudnya bukan hanya mengenai tulisan yang membahas rumah tangga atau keluarga melainkan juga merupakan ideologi dan sikap.66 Isi majalah perempuan, terutama bersifat hiburan dan gaya hidup, terus-menerus memproduksi artikel mengenai panduan memilih summer dress, ragam batu mulia, atau bagaimana menghadapi bos yang terkenal galak di kantor. Pembahasan mengenai gaya hidup dalam majalah perempuan secara perlahan mempengaruhi dan membentuk pola pikir maupun persepsi pembacanya.

Masyarakat menjadi pasif dan mengamini apa yang dianggap “ideal” untuk sosok perempuan sesuai dengan gambaran dalam majalah. Majalah perempuan merekonstruksi kriteria perempuan cantik sebagai putih, tanpa jerawat ataupun tidak menampakkan kerutan. Maka perempuan yang menampik keidealan-keidealan tersebut terkategori menjadi tidak cantik. Penelitian LP3Y (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogya) menyatakan bahwa banyak dari pers perempuan justru mengekalkan stereotype lama dan membentuk yang baru, seperti laki-laki maskulin sementara perempuan feminin.67

Dewan Rakyat. Lihat Elsbeth Locher-Scholten, 2000, Women and The Colonial State: Essays

in Gender and Modernity in The Netherland Indies 1900-1942, Amsterdam: Amsterdam

University Press, hlm. 167.

66

Julia I. Suryakusuma, op.cit., hlm. 113.

67 Luviana, 2007, “Identitas Perempuan dalam Koran dan Majalah”,

1. Ragam Iklan Produk Perempuan

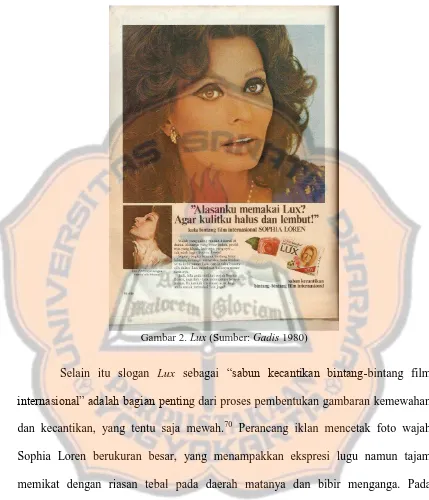

Sebelum masuk kepada pembahasan iklan pembalut, pada bagian ini menghadirkan dua pariwara yang memuat perempuan sebagai model. Iklan pertama adalah sabun Lux yang menempatkan Sophia Loren sebagai figur. Sebagai seorang aktris Italia yang membintangi iklan sabun kecantikan, Loren berujar, “alasanku memakai Lux? Agar kulitku halus dan lembut”.68

Iklan menonjolkan aspek kecantikan sebagai keunggulan dan keidealan perempuan, yang bergantung pada aspek biologis dan sifatnya kodrati, meliputi tubuh, wajah, leher jenjang, kulit halus, bentuk payudara atau pinggul, serta betis. Iklan Lux merupakan satu di antara 103 halaman pariwara produk kosmetik lainnya yang beredar pada periode 1979-1980. Iklan-iklan produk kosmetik tersebut merekonstruksi gambaran kecantikan yang baru bagi perempuan, layaknya Loren dengan memiliki kulit halus dan lembut. 69

68

Gadis No. 16 terbitan16-25 Juni 1980, hlm. 2. Lihat gambar 2.

69

Gambar 2. Lux (Sumber: Gadis 1980)

Selain itu slogan Lux sebagai “sabun kecantikan bintang-bintang film

internasional” adalah bagian penting dari proses pembentukan gambaran kemewahan dan kecantikan, yang tentu saja mewah.70 Perancang iklan mencetak foto wajah Sophia Loren berukuran besar, yang menampakkan ekspresi lugu namun tajam memikat dengan riasan tebal pada daerah matanya dan bibir menganga. Pada lehernya menggantung sebuah untaia