KULKUL SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI

TRADISIONAL DALAM DESA PAKRAMAN DI BALI

(STUDI KASUS DI BANJAR SARI DESA

PAKRAMAN SUKAHET DAN BANJAR PANDE MAS

DESA ADAT KUTA)

SKRIPSI

Disusun oleh:

I Dewa Gede Aditya Dharma Putra

NIM. 1121405021

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

KULKUL SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI

TRADISIONAL DALAM DESA PAKRAMAN DI BALI

(STUDI KASUS DI BANJAR SARI DESA

PAKRAMAN SUKAHET DAN BANJAR PANDE MAS

DESA ADAT KUTA)

SKRIPSI

Disusun oleh:

I Dewa Gede Aditya Dharma Putra

NIM. 1121405021

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ilmu

Komunikasi Pada Program Studi Ilmu Komunikasi

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

v

KATA PENGANTAR

Pertama, penulis memanjatkan Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya tugas akhir berupa skripsi yang berjudul Kulkul Sebagai Media Komunikasi Tradisional Dalam Desa Pakraman Di Bali (Studi Kasus di Banjar Sari Desa Pakraman Sukahet dan Banjar Pande Mas Desa Adat Kuta) dapat diselesaikan dengan baik. Mengingat keterbatasan yang ada dalam diri penulis baik dalam hal ilmu maupun pengalaman, maka sudah tentu dalam tulisan ini masih terdapat banyak kekurangan.

Sebagaimana manusia yang tidak dapat hidup sendiri, sudah tentu dalam penyusunan skripsi ini penulis juga banyak mendapatkan bantuan, baik moril maupun materiil dari berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Udayana Prof.Dr.dr.Ketut Suastika,Sp.PD-KEMD.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Dr.Drs. I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, M.Si.

3. Ketua Program Studi Imu Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Ibu Dr. Ni Made Ras Amanda Gegel, S.Sos.,M.Si. 4. Sekretaris Program Studi Imu Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Udayana Ibu I Dewa Ayu Sugiarica Joni, S.Sos.,MA

5. Dosen Pembimbing I yakni Ibu Dewi Yuri Cahyani, S.Sos., M.Si. yang sangat optimal dalam proses membimbing penulis, sabar, teliti, dan selalu memberi arahan yang sangat baik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Dosen Pembimbing II yakni Ibu I Dewa Ayu Sugiarica Joni, S.Sos.,MA yang

selalu memberikan solusi serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Ibu dosen Program studi Ilmu Komunikasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas pengajaran dan pengetahuan yang diberikan selama perkuliahan.

9. Pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi selama penulis mengikuti studi maupun urusan administrasi lainnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

10. Kepada Bapak Wayan P. Windia yang telah berbaik hati memberikan informasi awal kepada penulis saat memulai mengerjakan skripsi ini.

11. Kepada Bapak Dewa Oka selaku tukang kulkul yang membantu penulis memberikan data tentang kulkul dalam obrservasi awal mengerjakan skripsi ini.

12. Kepada seluruh narasumber yang telah memberikan banyak informasi dan data yang diperlukan oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada kedua orang tua penulis yaitu I Dewa Gede Oka Adnyana dan Ni Ketut Candrawati yang telah memberikan permakluman atas keterlambatan dari target penyelesaian skripsi dan memberikan semangat, doa, serta dukungan moral untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada adik penulis Dewa Ayu Agung Oka Witya Ninggrum yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

15. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Kepada Novi Febriani dan Yoni sebagai tim seperjuangan serta tim motivasi yang sering menemani dalam proses bimbingan, memberikan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi.

17. Kepada Lolink dan Alit Manuartha yang saling memberikan semangat dan saling memotivasi untuk menyelesaikan skripsi masing-masing.

vii

19. Kepada Made Wahya Dogol yang kerap membantu dan memberikan semangat menyelesaikan skripsi ini.

20. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Komunikasi 2011: Anggun, Fani, Nanda, Mona, Yamada, Febri, Lidya, Intan, Devinda, Yoga, Andre, Yoni, Galuh, Luke, Cokgeg, Vinda, Tri Adnyana, Mery, Juni, Heny dan Tiwi atas kebersamaan sebagai angkatan pertama Ilmu Komunikasi FISIP Unud, suka dan duka, serta pengalaman yang telah dibagi bersama yang tidak akan pernah terlupakan.

21. Kepada adik-adik kelas penulis angkatan 2012, 2013, 2014, dan 2015 atas dukungannya selama ini.

22. Kepada teman-teman Teater Kini Berseri yang selalu memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

23. Teman-teman TBM atas dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

24. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, bantuan dan perhatiannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Denpasar, 13 April 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

2.2 Kerangka Konseptual ... 15

2.2.1 Media Komunikasi Tradisional ... 15

2.2.2 Pergeseran dan Ancaman Terhadap Kulkul ... 19

2.2.3 Motivasi Penggunaan Media ... 21

ix

BAB III METODE PENELITIAN ... 26

3.1 Jenis Penelitian ... 26

3.2 Sumber Data ... 27

3.3 Unit Analisis ... 28

3.4 Teknik Penentuan Informan ... 29

3.5 Teknik Pengumpulan Data ... 31

4.2.1 Kulkul di Desa Pakramann Sukahet ... 42

4.2.1.1 Awig-awig Penggunaan Kulkul di Desa Pakraman Sukahet ... 44

4.2.1.2 Penggunaan Kulkul Untuk Penanda Aktifitas Keagamaan ... 50

4.2.1.3 Penggunaan Kulkul Untuk Penanda Aktifitas Kemasyarakatan ... 53

4.2.2 Kulkul di Banjar Sari Desa Pakraman Sukahet ... 54

4.2.2.1 Kulkul Untuk Penanda Kegiatan Keagamaan ... 57

4.2.2.2 Kulkul Untuk Penanda Kegiatan Kemasyarakatan ... 58

4.2.2.3 Penggunaan Media Lain Untuk Informasi Kegiatan Keagamaan ... 61

4.2.3 Kulkul di Desa Adat Kuta ... 64

4.2.3.1 Awig-awig Penggunaan Kulkul di Desa Adat Kuta ... 64

4.2.3.2 Penggunaan Kulkul Untuk Penanda Kegiatan Keagamaan ... 69

4.2.2.3 Penggunaan Kulkul Untuk Penanda Kegiatan Kemasyarakatan ... 70

4.2.4 Kulkul di Banjar Pande Mas Kuta ... 71

4.2.4.1 Kulkul Untuk Penanda Kegiatan Keagamaan ... 77

4.2.4.2 Kulkul Untuk Kegiatan Sosial Kemasyarakatan ... 78

4.3 Analisis ... 87

4.3.1 Eksistensi Kulkul Sebagai Media Komunikasi Tradisonal dalam Masyarakat Modern ... 87

4.3.2 Pergeseran Penggunaan Kulkul Akibat Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi ... 92

BAB V PENUTUP ... 100

5.1 Kesimpulan ... 100

5.2 Saran ... 103

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ... 25 Gambar 3.1 Analisis Interactive Model, Miles dan Huberman ... 34 Gambar 4.1. Alur penyebaran informasi untuk kegiatan Nyepi di Desa

Pakraman Sukahet ... 52

Gambar 4.2. Alur penyebaran informasi untuk kegiatan di Pura Puseh ... 54 Gambar 4.3. Foto Balai Banjar Sari, bale kulkul beserta kulkul milik Banjar

Sari ... 56 Gambar 4.4. Foto bale kulkul beserta kulkul milik Banjar Sari ... 56 Gambar 4.5. Alur penyebaran informasi untuk kegiatan Nyepi di Desa Adat

DAFTAR TABEL

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

GLOSSARY

Awig-awig : Ketentuan yang mengatur nilai dan norma sosial masyarakat dalam masing-masing desa adat di Bali. Bale Kulkul : Tempat meletakan kulkul.

Banjar : Bagian terkecil dari desa adat yang setingkat dengan RT-RW.

Banten : Sesajen yang dipersembahkan dalam upacara adat di Bali.

Dalem Setra : Wilayah di desa adat yang terdiri atas kelompok masyarakat yang memiliki hak atas setra (kuburan) serta Pura Dalem.

Desa Adat/

Desa Pakraman : Kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali . Dresta : Pedoman yang dijadikan sebagai standar nilai untuk

menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat pada kehidupan di masyarakat dan dilaksanakan secara turun temurun

Eka Likita/Elikita : Suatu tulisan profil menguraikan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan Desa Adat.

Gamelan : Perangkat alat musik tradisional.

Kulkul : Alat komunikasi tradisional di Bali yang terbuat dari kayu.

Krama : Warga

Krama Adat : Warga desa adat

Megebagan : Datangnya warga ke rumah duka.

Ngaben : Ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali, Indonesia.

Ngayah : Aktivitas warga yang mempersiapkan sebuah perhelatan adat maupun kegiatan di Bali yang dilaksanakan secara gotong-royong secara tulus ikhlas dan tanpa pamrih

Ngeringkes : Upacara yang bertujuan untuk pengembalian atau penyucian asal mula dari manusia yaitu berupa huruf2 / aksara suci yang harus dikembalikan lagi sebagai bagian dari upacara ngaben

Nyepi : Hari raya umat Hindu di Bali untuk memperingati tahun baru Çaka (tahun baru Bali).

Nyiramin : Upacara memandikan dan membersihkan jenazah yang biasa dilakukan di halaman rumah keluarga yang bersangkutan.

Odalan : Upacara agama/ peringatan dimana mulai distanakannya Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) pada sebuah pura (tempat suci). Ogoh-ogoh : Boneka raksasa terbuat dari bamboo atau bahan lainnya

yang diarak pada saat hari raya Pangerupukan yaitu sehari sebelum hari raya Nyepi, perlambang sifat buruk manusia.

Palemaha : Hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungan Pangempon : Status warga adat yang bertanggung jawab mengurus

keberadaan Pura tertentu.

Parhyangan : Hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan Pawongan : Hubungan yang baik antara manusia dengan manusia Pecaruan : Sebuah ritual suci yang kerap digelar untuk

mengharmonisasi hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Petedunan : Kegiatan berkumpulnya warga di suatu tempat (Pura atau Banjar) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun membahas sesuatu.

Prajuru : Pengurus organisasi adat

Pura Kahyangan Tiga : Pura untuk memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Tri Murti yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa yang terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem.

Sekaa : Kelompok suka-duka atau kelompok di masyarakat adat.

Sekaa TerunaTeruni : Kesatuan pemuda dan pemudi yang terdapat pada suatu banjar adat di Bali.

Subak : Organisasi adat atau organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah di Bali

Tri Hita Karana : Secara harfiah diartikan sebagai tiga penyebab kebahagiaan yang terdiri dari pawongan (hubungan yang baik antara manusia dengan sesame manusia), palemahan (hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungan atau alam), parhyangan (hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan)

ii

Abstrak

Bali merupakan pulau yang kaya akan warisan budaya dan kesenian tradisional yang beragam. Salah satunya adalah alat komunikasi tradisional yaitu kulkul. Kulkul adalah alat komunikasi bagi organisasi tradisional Bali (desa adat, banjar adat, dan subak). Desa Pakraman Sukahet dan Desa Adat Kuta menjadi fokus pengamatan dalam penelitian ini dengan mengerucut kepada masing-masing satu banjar adatnya, yaitu Banjar Sari dan Banjar Pande Mas Kuta. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui perkembangan penggunaan kulkul sebagai media komunikasi dalam desa pakraman di Bali dan ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan kulkul sebagai media komunikasi tradisional dalam desa pakraman di Bali. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus analisis situasional. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interactive model, Milles dan Huberman. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bahwa eksistensi kulkul di kedua desa adat tersebut masih terjaga dan masih aktif digunakan sesuai dengan fungsinya di tengah perkembangan globalisasi, khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di samping pengunaan kulkul yang masih aktif, penggunaan kulkul bulus di Desa Adat Kuta sudah ditinggalkan. Penggunaan kulkul pemuda juga sudah tidak aktif lagi di Banjar Sari dan Banjar Pande Mas Kuta.

Abstract

Bali is an island that is rich by various traditional arts and cultures heritage. One of those is a traditional communication tool called kulkul. Kulkul is a communication tool that is used by the balinese (desa adat, banjar adat, sekaa and subak). Dea Pakraman Sukahet and Desa Adat Kuta became the focused on the observation of this research. This research will be focused on each of the banjar, they are Banjar Sari and Banjar Pande Mas. The aims of this research are to know the development of the using of the kulkul as a means of communication within the villages in Bali and to know the factors that are influencing the existence of the kulkul as a traditional means of communication within villages in Bali. The methods of collecting the datum is by using the observation method, interview, and study of literature. This is a qualitative research and using the situational analytical case study method. The analytical method used in this study is interactive model analysis by Milles and Huberman. The result of the research shows that the existence of kulkul in the two villages is still kept by the society and is still actively used as its function in this developing globalization era, particularly the development of the communication information and technology. Besides the use of kulkul that is still active, the use of the other kinds of kulkul called kulkul bulus is already leaved by the society at Desa Adat Kuta. The used of the youth kulkul also not so actively used at Banjar Sari and Banjar Pande Mas Kuta.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang luas, besar, dan memiliki keanekaragaman akan tradisi dan budayanya. Budaya memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan manusia, di mana manusia akan hidup sesuai dengan kebudayaan di masing-masing daerahnya. Manusia merupakan mahluk sosial yang hidup berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain yang akan melakukan kebiasaan dan akan membentuk kebudayaan. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun non verbal melalui ucapan, gerak, lambang, maupun isyarat lainnya, baik secara tatap muka maupun menggunakan media-media komunikasi. Keragaman tradisi dan budaya di Indonesia terlihat pula dari media komunikasi tradisional yang beragam.

Bali dikenal sebagai pulau yang kaya akan warisan budaya dan kesenian tradisional yang khas dan beragam. Salah satunya adalah alat komunikasi tradisional yaitu kulkul. Kulkul adalah salah satu alat komunikasi bagi organisasi tradisional Bali seperti desa adat, banjar adat, subak, dan berbagai sekaa. Kulkul diletakkan di tempat khusus yang dikenal dengan bale kulkul (Windia, 2014:242). Kulkul dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu Kulkul Dewa, Kulkul

Bhuta, Kulkul Manusa, dan Kulkul Hiasan (Pemayun dan Swabawa, 2014:2).

2

disuarakan untuk keperluan pelaksanaan upacara agama sesuai ajaran agama Hindu. Sila yaitu kulkul untuk keperluan kemasyarakatan, seperti gotong-royong. Sesana yang berarti kulkul disuarakan untuk keperluan kemanusiaan, seperti

memberikan pertolongan saat diperlukan (terjadi bencana alam, kebakaran, kemalingan, dan lain-lain) (Windia, 2014:242).

Bagi umat Hindu, kulkul dianggap memiliki unsur religius karena kulkul merupakan peninggalan leluhur, keberadaannya banyak ditempatkan di pura-pura sebagai media upacara, dan disakralkan oleh masyarakat. Pembuatan kulkul harus melalui proses atau tahapan khusus (Oka, wawancara tanggal 11 Februari 2015). Keberadaan kulkul di pulau Bali secara umum diposisikan sesuai kegunaannya di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di desa adat atau desa pakraman. Ada perbedaan istilah antara desa adat dan desa pakraman, namun filosofi serta unsur-unsur desa adat dan desa pakraman adalah sama (Windia, wawancara tanggal 12 Maret 2015). Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, desa pakraman merupakan lembaga tradisional yang bercorak sosial religius dan mempunyai pemerintahan yang bersifat otonom berdasarkan hak asal-usulnya (Sirtha, 2008:1).

Masyarakat desa pakraman di Bali juga berlandaskan pada filosofi Tri Hita Karana yang artinya tiga penyebab kebahagiaan. Tri Hita Karana terdiri : 1)

3

Esa), 2) Pawongan (keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya), 3) Palemahan (keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam semesta). Jadi sistem dan struktur sosial kemasyarakatan dalam masyarakat hindu di Bali dibangun di atas Tri Hita Karana. Filosofi tersebut merupakan landasan dari awig-awig desa pakraman yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Banjar adat yang merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan dalam desa pakraman juga mengatur tata kehidupan dan perilaku sosial warga banjarnya berdasarkan awig-awig yang berlaku di desa pakraman, termasuk dalam penggunaan kulkul. Kulkul

pada dasarnya mempunyai fungsi yang berkaitan erat dengan kegiatan banjar adat, mulai dari penanda pertemuan rutin, tanda suatu pekerjaan yang akan dimulai, tanda adanya bencana alam atau penanda bahwa telah terjadi sesuatu. Dari hal tersebut terlihat bahwa kulkul memiliki legitimasi yang cukup kuat di dalam desa pakraman ataupun banjar adat. Maka dari itu kulkul tetap eksis sampai sekarang.

4

tersebut. Meskipun kedua desa ini mendapatkan terpaan globalisasi, Desa Adat Kuta jauh lebih kuat mendapatkan gempuran globalisasi dibandingkan Desa Pakraman Sukahet. Kuta secara khusus menjadi pusat destinasi pariwisata utama

di Bali. Pilihan penggunaan handphone (HP) sebagai media penyebaran informasi dikarenakan kondisi kuta yang penduduk semakin padat, banyak warga asli Desa Adat Kuta yang tinggal di luar Desa Adat Kuta, dan banyaknya bangunan-bangunan tinggi yang mempengaruhi kemungkinan suara kulkul tersebut kurang terdengar oleh warga (Swarsa, wawancara tanggal 12 Februari 2015).Banjar Adat Pande Mas merupakan salah satu banjar adat di Desa Adat Kuta yang berlokasi di kawasan yang sangat urban, berada di pinggir jalan yang lalu lintasnya tergolong padat, ramai oleh wisatawan asing, art shop, dan restoran. Dengan adanya handphone, komunikasi jarak jauh sekali pun dapat terjangkau.

5

1.2. Rumusan Masalah

Pengaruh globalisasi berdampak pada timbulnya permasalahan dalam keberlangsungan kebudayaan daerah, salah satunya kulkul sebagai sarana komunikasi tradisional di Bali. Efisiensi dan kecepatan teknologi komunikasi saat ini menjadi pilihan. Dengan kondisi tersebut, akan menarik untuk melihat bagaimana perkembangan penggunaan kulkul sebagai media komunikasi tradisional dalam desa pakraman di Bali khususnya Desa Adat Kuta dan Desa Pakraman Sukahet, serta melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

keberadaan kulkul sebagai media komunikasi tradisional?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan oleh penulis benar-benar terarah, maka penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini adalah Desa Pakraman Sukahet dan Desa Adat Kuta

2. Fokus penelitian ini adalah pada perkembangan penggunaan kulkul di Banjar Sari, Desa Pakraman Sukahet dan Banjar Pande Mas, Desa Adat Kuta.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui perkembangan penggunaan kulkul sebagai media komunikasi di desa pakraman di Bali.

6

1.5. Manfaat Penelitian 1.5.1. Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori berkaitan dengan media komunikasi tradisional dalam keilmuan di bidang komunikasi.

1.5.2. Praktis

a. Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dalam upaya pelestarian kulkul sebagai media komunikasi tradisional di Bali.

b. Sebagai masukan untuk peleliti berikutnya mengenai media komunikasi tradisional.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas proposal penelitian ini, maka dilakukan pengelompokkan materi menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian (termasuk data dan fakta yang mendukung), rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

7

mengetahui kebaruan dari penelitian ini. Kerangka konseptual berisi teori-teori yang relevan digunakan untuk memandu dan menganalisi penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari jenis penelitian ini, sumber data, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keterbatasan penelitian (jika ada).

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini bersi tentang gambaran umum obyek penelitian ini dan

menjelaskan hasil temuan serta analisa data dari penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan agar penelitian ini terfokus dan tidak mengulang penelitian yang sudah ada. Kajian pustaka juga merupakan bahasan tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dibuat, sehingga tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk menampilkan perbedaan dengan penelitian terdahulu dan memberikan kebaruan terhadap penelitian yang akan dibuat. Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat mengenai media tradisional dan alat komunikasi.

Penelitian pertama merupakan penelitian dari S. Bekti Istiyanto (2013) dengan judul “Penggunaan Media Komunikasi Tradisional Sebagai Upaya Pengurangan Jatuhnya Korban Akibat Bencana Alam” dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyumasan. Dalam penelitian Istiyanto (2013) dijelaskan bahwa masyarakat tidak meninggalkan media komunikasi tradisional yang ada dan

digunakan oleh masyarakat Banyumas, walaupun pemerintah daerah Kabupaten

Banyumas sudah memberikan beberapa hal sebagai sebuah upaya pencegahan

jatuhnya korban akibat bencana alam. Upaya dari pemerintah tersebut seperti

pemasangan teknologi sistem peringatan dini yang tergolong modern di daerah

yang dianggap rawan bencana, sosialisasi tentang kebencanaan, hingga penjagaan

secara reguler situasi yang sedang terjadi. Media komunikasi tradisional seperti

9

Banyumasan sudah menjadi kekuatan budaya masyarakat Banyumas sendiri.

Keduanya dapat digunakan sebagai sarana berinteraksi antar anggota masyarakat

dan mendapatkan informasi terkini tentang apa yang sedang terjadi di wilayahnya,

termasuk masalah kebencanaan dan pencegahan jatuhnya korban yang bisa

dilakukan. Kedua media seni pertunjukan rakyat tersebut digunakan sebagai

media sosialisasi pelengkap yang mempermudah masyarakat memahami dan

mencerna pesan yang disampaikan karena kedua pertunjukan tersebut

menggunakan bahasa lokal Banyumas dan berisi realitas pembahasan situasi yang

akan disampaikan. Selain itu, bunyi-bunyian dari alat komunikasi tradisional

masyarakat berupa kenthongan dan bedug dapat melambangkan situasi keamanan

wilayah yang sedang terjadi. Kedua alat komunikasi tradisional tersebut masih

sangat dibutuhkan untuk masyarakat di daerah Banyumas. Kelebihan dari media

kenthongan dan bedug ini adalah lebih murah biayanya, ada dalam kehidupan masyarakat sendiri, mudah penggunaannya, dan bersifat massif. Kedua alat tradisional ini juga dapat berfungsi dengan baik bila teknologi baru justru

mengalami gangguan dan tidak setiap anggota masyarakat mampu

mengoperasikan dengan betul.

Metode penelitian yang digunakan oleh Istiyanto adalah deskriptif

10

hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Perbedaan penelitian Istiyanto dengan penelitian ini terletak pada obyek

penelitiannya yaitu antara Wayang Kulit Gagrak Banyumasan, Gending

Banyumasan, kenthongan, bedug dan kulkul. Walaupun sama-sama merupakan

media komunikasi tradisional, kulkul bukan sebuah pagelaran seni, berbeda dengan Wayang Kulit Gagrak Banyumasan dan Gending Banyumasan yang dapat dijadikan sebagai hiburan dengan menyelipkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di wilayahnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

metode studi kasus analisis situasional, berbeda dengan penelitian Isyanto yaitu

penelitain deskriptif kualitatif.

11

upacara adat dan beberapa peristiwa. Dalam penelitian I Dewa Gede Ari Pemayun dan Anak Agung Putu Swabawa (2014), metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode obervasi, wawancara dan library research. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif yaitu teknik untuk menguraikan dan menganalisis data yang telah terkumpul dan membantu untuk mengambil kesimpulan.

12

interactive model Milles dan Huberman, berbeda dengan penelitian Isyanto yang

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu teknik untuk menguraikan dan

menganalisis data yang telah terkumpul dan membantu untuk mengambil kesimpulan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari A.Saleh dan N.Rizkawati (2009) yang berjudul “Efektifitas Komunikasi Masyarakat dalam Memanfaatkan Pertunjukan Wayang Purwa di Era Globalisasi” dengan kasus di Desa Bedoyo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa wayang purwa tidak secara teoritis dalam mengajarkan ajaran dan nilai-nilai, melainkan pengajaran secara kongkret dengan menghadirkan kehidupan tokoh-tokohnya yang kongkret sebagai teladan. Wayang juga tidak mengajarkan ajaran dan nilai-nilai itu secara kaku atau akademis. Di samping mengajak penonton untuk berpikir dan mencari sendiri, wayang juga mendidik penonton melalui hati dan perasaannya dengan jalan cerita yang berisi adegan-adegan lucu, adegan mengharukan atau menyentuh hati, atau membuat hati geram.

13

spiritualitas dan dalam tradisi ada seni. Berdasarkan hasil pembahasan tingkat efektivitas komunikasi masyarakat tentang bersih desa dalam pertunjukan wayang purwa, terdapat penjelasan bahwa pertunjukan wayang purwa sangat berdampak positif bagi perubahan sikap dalam masyarakat. Dalam hal ini wayang merupakan bahasa simbol kehidupan yang lebih bersifat rohaniah daripada jasmaniah. Setiap penonton yang melihat pagelaran wayang yang dilihat bukan wayangnya melainkan masalah yang tersirat dalam tokoh pelaku dalam pewayangan itu.

Dalam penelitian ini, A.Saleh dan N.Rizkawati menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian survei yang bersifat deskriptif korelasional. Analisa data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 15 for windows, yaitu statistik deskriptif dengan menggunakan khi kuadrat dan uji korelasi Tau Kendall.

Berdasarkan hal di atas, penulis menemukan perbedaan dengan penelitian A.Saleh dan N.Rizkawati. Perbedaan pertama terlihat dari obyek penelitiannya, yaitu antara wayang dan kulkul. Kemudian perbedaan yang kedua berdasarkan jenis penelitiannya, di mana penelitian A.Saleh dan N.Rizkawati merupakan penelitian survei yang bersifat deskriptif korelasional dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data, sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dalam proses pengumpulan data.

14

Joblar, dan Sidia” yang memiliki tujuan untuk membahas enam permasalahan

yang berkenaan dengan ketiga wayang tersebut yaitu: (1) Eksistensi dan peminggiran kedudukan wayang kulit Bali, (2) Kemasan wacana kritik sosial, (3) Bentuk wacana kritik sosial, (4) Fungsi wacana kritik sosial, (5) sasaran dan amanat wacana kritik sosial, dan (6) Tanggapan penonton terhadap wacana kritik sosial wayang Cěnk Blonk, Joblar, dan Sidia. Pementasan wayang kulit tidak hanya sebagai media hiburan dan berfungsi sebagai ritual dalam kaitannya dengan upacara keagamaan, para dalang masih sanggup mengedepankan unsur-unsur pendidikan dan wacana kritik sosial yang cukup menarik untuk dicermati dalam pementasan wayang kulit. Ketiga objek penelitian tersebut merupakan konsep wayang kulit kreasi baru atau inovatif dari pertunjukan wayang kulit Bali yang telah sanggup tampil beda, penuh dengan kreativitas dan inovasi oleh para dalangnya untuk dapat memikat kembali perhatian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara Suwija dengan para informan, mereka menyetujui kreativitas dalang

Cěnk Blonk, Joblar, dan Sidia, karena telah berhasil menampilkan pertunjukan

yang berbeda dengan wayang tradisional lainnya serta masih sanggup mengkomunikasikan dialog-dialog yang mengandung nuansa hiburan dan pendidikan sehingga wayang kulit Bali tetap eksis dengan sebutan tontonan yang sekaligus menjadi tuntunan.

15

dokumen, dan kepustakaan. Metode dan teknik pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang meliputi kegiatan transkripsi, penerjemahan, dan analisis data. Penyajian hasil penelitian Suwija menggunakan teknik formal dan informal. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan I Wayan Suwija adalah perbedaan objek penelitiannya. Selain itu teori yang digunakan penulis juga berbeda dengan landasan teori yang digunakan oleh I Wayan Suwija.

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Media Komunikasi Tradisional

Media komunikasi tradisional sering disebut sebagai bentuk foklor. Bentuk-bentuk dari foklor tersebut yaitu: 1) cerita prosa rakyat (legenda, dongeng, mite); 2) puisi rakyat; 3) teater rakyat; 4) nyanyian rakyat; 5) ungkapan rakyat (peribahasa, pepatah, pameo); 6) gerak isyarat; 7) alat pengingat (sirih berarti meminang); dan 8) alat bunyi-bunyian (kentongan, kulkul, gong, bedug dan lain-lain) (Nurudin, 2012:114). Wiliam R. Bascom (dalam Nurudin, 2012:114), menyebutkan fungsi-fungsi pokok foklor sebagai media tradisional sebagai berikut:

1. Foklor sebagai sistem proyeksi 2. Sebagai pengesahan/penguat adat 3. Sebagai alat pendidikan

16

Kulkul merupakan salah satu bentuk foklor yang berkembang dalam masyarakat tradisional di Bali. Kulkul merupakan media komunikasi tradisional dalam desa adat di Bali. Kulkul memiliki aspek komunikasi sebagai media penyampaian pesan secara nonverbal, yaitu melalui suara-suara kulkul yang memiliki makna yang berbeda-beda. Suara kuklkul tersebut dapat sebagai pengingat suatu pekerjaan ataupun sebagai informasi langsung terjadinya suatu musibah serta menginformasikan bahwa ada masyarakat yang meninggal dunia.

Teori fungsional komunikatif merupakan salah satu dari sekian banyak teori komunikasi nonverbal. Teori yang dikemukakan oleh Burgoon ini memfokuskan kepada ‘kegunaan, motif, ataupun hasil dari komunikasi’ (Sasa Djuarsa, 2007:6.34). Dalam teori fungsional komunikatif, komunikasi nonverbal memiliki peran terhadap hasil komunikasi seperti persuasi dan desepsi (pengelabuan). Teori ini memandang suatu inisiatif untuk berinteraksi sebagai sifat multifungsional dan sebagai suatu bagian yang penting dari proses komunikasi. Fokus dari hal tersebut tidak sekedar kepada apa yang ditampilkan oleh perilaku nonverbal melainkan juga pada hubungan antara perilaku tersebut dengan tujuan-tujuan yang ada dibaliknya (Sasa Djuarsa, 2007:6.34).

Kulkul merupakan peninggalan leluhur yang dilestarikan sampai saat ini.

Kulkul adalah salah satu alat komunikasi bagi organisasi tradisional Bali (seperti

17

atau penanda bahwa telah terjadi sesuatu. Kulkul juga bersifat sakral dimana keberadaannya tidak akan lepas dari kegiatan persembahyangan di pura, karena difungsikan sebagai media upacara.

Structuration Theory yang dikemukakan oleh Anthony Giddens beserta para pengikutnya digunakan untuk menjelaskan tentang kulkul sebagai struktur sosial dalam masyarakat Bali. Structuration Theory adalah teori umum tentang social action. Teori ini menyatakan bahwa tindakan manusia adalah proses

memproduksi dan reproduksi berbagai sistem sosial. Para individu bertindak secara strategis menurut aturan-aturan untuk mencapai tujuan mereka dengan menciptakan struktur-struktur yang kembali mempengaruhi tindakan di masa depan (Littlejohn, 2012:152-153). Aksi-aksi sosial diyakini dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur-struktur tersebut (seperti harapan rasional, peran-peran dan norma-norma kelompok, jaringan-jaringan komunikasi, dan institusi-istitusi masyarakat).

18

diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya, norma-norma dalam berperilaku, dan termasuk dalam penggunaan kulkul. Kulkul merupakan bagian dari sistem sosial kemasyarakatan dalam organisasi tradisional di Bali (desa pakraman). Desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang

memiliki satu kesatuan tradisi dan tata karma dalam pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun. Awig-awig dalam desa pakraman yang mengatur tentang kulkul, merupakan salah satu faktor yang memperkuat eksistensi kulkul hingga saat ini.

Keberadaan kulkul sebagai media komunikasi tradisional yang masih digunakan dalam lembaga organisasi tradisional Bali, serta dalam kegiatan persembahyangan di pura-pura, membuat kulkul selalu diproduksi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kulkul memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Bali. Adanya awig-awig yang mengatur tentang kulkul menjadikan kulkul sebagai media komunikasi tradisional yang harus

19

2.2.2. Pergeseran dan Ancaman Terhadap Kulkul

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin pesat akan mempengaruhi pola komunikasi yang terjadi di masyarakat. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, sistem komunikasi yang berkembang masih menggunakan peralatan sederhana atau media tradisional dan melalui komunikasi tatap muka. Perkembangan teknologi menjadi suatu inovasi yang bertujuan mempermudah aktifitas manusia. Saat teknologi semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat, saat itu pula masyarakat akan mengikuti alur yang berkembang menjadi semakin modern dan mengikuti inovasi teknologi yang kian canggih. Perubahan sosial akan terjadi karena manusia melakukan adaptasi terhadap teknologi-teknologi baru yang muncul dalam kehidupan manusia. Handphone (HP) merupakan salah satu perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Dengan HP komunikasi menjadi semakin mudah, efisien, dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan pesan. Komunikasi jarak jauh pun tidak jadi masalah jika menggunakan HP. Kehadiran HP yang mendunia telah membentuk cara berinteraksi, bersosialisasi, dan berkomunikasi, di mana dalam berkomunikasi tidak perlu lagi komunikasi secara tatap muka saat ingin menyampaikan pesan atau membicarakan sesuatu, dari jarak jauh sekalipun pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan.

Fenomena perkembangan teknologi tersebut dapat dijelaskan dengan Technological Determinism Theory. Terdapat beberapa proposisi utama dari

Media Technological Determinism (McQuail, 2010:103), yaitu:

20

2. Setiap teknologi memiliki bias ke bentuk komunikasi tertentu, konten, dan penggunaan.

3. Rangkaian penemuan dan penerapan teknologi komunikasi, mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan sosial.

4. Revolusi komunikasi menyebabkan revolusi sosial.

21

bertemu atau bertatap muka. Saat ini, banyak orang menggunakan HP untuk kebutuhan berkomunikasi. Tidak hanya HP, penyebaran surat dan penggunaan pengeras suara untuk menyampaikan informasi dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kulkul. Benda-benda tersebut bersifat langsung dalam memberikan suatu informasi kepada khalayak.

2.2.3. Motivasi Penggunaan Media

22

menikah, dan lain-lain kepada anggota sekaa teruna-teruninya (organisasi pemuda dan pemudi) yang merantau dan tinggal di Denpasar.

Melihat fenomena di atas, teori Uses and Gratification dapat dijadikan sebagai landasan dalam kaitannya dengan fenomena tersebut. Dalam model teori ini, khalayak dianggap secara aktif menggunaakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Pendekatan Uses and Gratification berfokus pada penggunaan Khalayak dipandang aktif dan berorientasi pada tujuan penggunaan. Khalayak memiliki tanggung jawab penuh akan pilihan media yang memenuhi kebutuhannya dan mengetahui dengan baik apa yang dibutuhkan serta bagaimana mendapatkannya. Dengan kata lain, terlepas dari pilihan yang disediakan oleh media, individu memilih sendiri caranya untuk memuaskan kebutuhannya (Littlejohn, 2012:323). Pendekatan ini juga diterapkan untuk mempelajari daya tarik media elektronik yang baru dan bahkan untuk penggunaan telepon (McQuail,terj.,iva izzati, 2011:174). Kedekatan relatif dengan media yang berbeda dihubungkan dengan pengharapan yang berbeda pula dan juga kepuasan yang dicari. Pendekatan Uses and Gratification tersebut asal mulanya berawal dari pencarian tentang penjelasan mengenai daya tarik yang besar dari konten media pokok tertentu. Pertanyaan inti yang diajukan adalah mengapa orang-orang menggunakan media, dan untuk apa mereka menggunakan media?

23

dengan penggunaan handphone dalam penyebaran informasi tambahan di Banjar Adat Pande Mas, disamping penyebaran informasi dengan menggunakan kulkul. Semakin padatnya kawasan desa adat Kuta dengan bangunan-bangunan besar dan tinggi, menyebabkan jangkauan dari suara kulkul kadang tidak terdengar jelas oleh beberapa masyarakat. Penyebaran informasi melalui short message service (SMS) menjadi solusi disamping menggunakan kulkul, guna memberitahukan masyarakat untuk berkumpul di banjar berkenaan dengan kegiatan banjar yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan sebelum kulkul dibunyikan, khususnya kepada warga banjar yang bertempat tinggal jauh dari banjar aslinya (Swarsa, wawancara, Kuta, 12 Februari 2015)

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh kelompok pemuda Banjar Wangsian Desa Pakraman Sukahet, mereka kerap kali menginformasikan tentang kegiatan rapat di banjar, informasi ada warga yang menikah ataupun meninggal melalui group chatting yang ada di Blackberry messanger (BBM). Biasanya mereka saling bertukar informasi dan berdiskusi di BBM tiga hari atau seminggu sebelum rapat berlangsung di banjar. Kegiatan tersebut dilakukan untuk saling mengingatkan dan memberitahu jika salah satu di antara mereka berhalangan untuk hadir. Pada saat hari berlangsungnya rapat atau kegiatan lain, kulkul akan dibunyikan dan merupakan suatu penanda yang bersifat resmidan mengingatkan bahwa adanya suatu kegiatan.

24

25

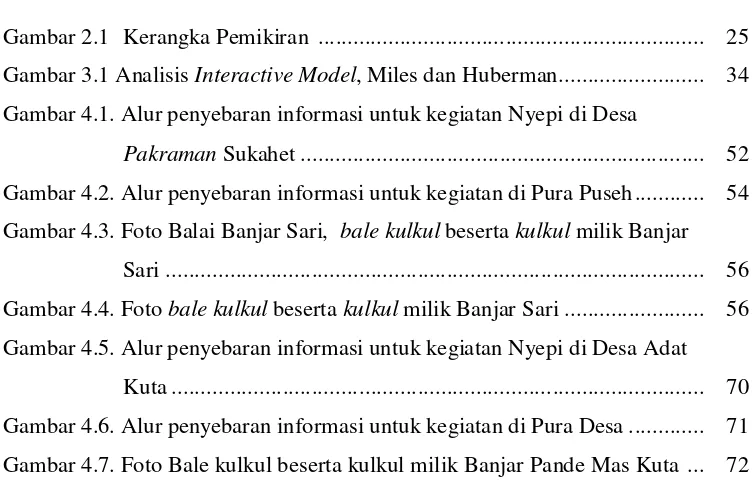

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Desa pakraman di Bali memiliki otoritas

dan legitimasi yang kuat dalam masyarakat.

Keberadaan kulkul dalam desa pakraman menjadikan kulkul juga memiliki legitimasi dan dipatuhi oleh warganya.

Kulkul mendapatkan terpaan globalisasi