Katalog BPS : 1413.3319

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUDUS

I

IIN

N

N

D

D

D

E

E

E

K

K

K

S

S

S

P

P

P

E

E

E

M

M

M

B

B

B

A

A

A

N

N

N

G

G

G

U

U

U

N

N

N

A

A

A

N

N

N

M

M

M

A

A

A

N

N

N

U

U

U

S

S

S

IIA

I

A

A

(

((I

IIP

P

PM

M

M)

))

K

K

K

A

A

A

B

B

B

U

U

U

P

P

P

A

A

A

T

T

T

E

E

E

N

N

N

K

K

K

U

U

U

D

D

D

U

U

U

S

S

S

Kerjasama :

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

merupakan indikator komposit tunggal yang

digunakan untuk mengukur pencapaian

pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu

wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua

dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu

mengukur dimensi pokok pembangunan manusia

yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar

(basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan

dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur

melalui angka harapan hidup waktu lahir,

berpengatahuan dan berketrampilan yang diukur

melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah,

serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan

untuk mencapai standar hidup layak yang diukur

dengan pengeluaran konsumsi.

Publikasi ini mencakup Tentang :

1. Pembangunan manusia : konsep dan metodologi

2. Kondisi geografis dan potensi daerah

3. Upaya pembangunan manusia – perbandingan

antar kecamatan :

¾ Indeks Kesehatan

¾ Indeks Pendidikan

¾ Indeks Daya Beli

¾ IPM per Kecamatan

Katalog BPS : 1413.3319

I

II

N

N

N

D

D

D

E

E

E

K

K

K

S

S

S

P

P

P

E

E

E

M

M

M

B

B

B

A

A

A

N

N

N

G

G

G

U

U

U

N

N

N

A

A

A

N

N

N

M

M

M

A

A

A

N

N

N

U

U

U

S

S

S

II

I

A

A

A

(

((

II

I

P

P

P

M

M

M

))

)

K

K

K

A

A

A

B

B

B

U

U

U

P

P

P

A

A

A

T

T

T

E

E

E

N

N

N

K

K

K

U

U

U

D

D

D

U

U

U

S

S

S

Kerjasama

:

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2009

No. Publikasi : 3319.0608 Katalog BPS : 1413.3319 Jumlah Halaman : 109 Halaman

Naskah : Seksi Sosial BPS Kabupaten Kudus Gambar Kulit : Seksi Sosial BPS Kabupaten Kudus

Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Kudus bekerjasama dengan BAPPEDA Kabupaten Kudus

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah bahwa buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kudus Tahun 2009 telah selesai disusun dan menjadi bagian pelengkap dari berbagai indikator pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan daerah dalam dimensi pembangunan manusia, yang dimulai dari kemampuan dasar ( Basic Capabelities ) penduduk dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Publikasi ini dapat terwujud berkat koordinasi yang baik antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus Cq. BAPPEDA Kabupaten Kudus, serta bantuan dari berbagai pihak baik instansi Pemerintah maupun Swasta.

Kepada semua pihak yang telah membantu atas terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Kudus, September 2010

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUDUS

Dra.WHENY SULISTYOWATI, M.Si. Pembina Utama Muda

PRAKATA

Pembangunan saat ini bukan hanya memfokuskan diri pada pembangunan fisik semata. Pembangunan yang lebih berorientasi manusia atau pembangunan manusia sudah menjadi perhatian banyak fihak, di samping pembangunan fisik wilayah. Semakin tinggi derajat keberhasilan pembangunan manusia, semakin berkualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki akan semakin besar percepatan pembangunannya. Oleh karena itu, pembangunan manusia itu sendiri perlu dikedepankan agar proses pembangunan secara keseluruhan dapat mencapai hasil yang optimal.

Buku “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus

Tahun 2009” dibuat oleh kerja sama BAPPEDA dan Badan Pusat

Statistik Kabupaten Kudus, buku ini memberikan gambaran tentang pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di Kabupaten Kudus per kecamatan.

Mudah-mudahan buku ini dapat dipakai dan bermanfaat, serta turut memberikan sumbangsih dalam rangka menuju keadaan yang labih baik di Kabupaten Kudus khususnya dan negara kita tercinta Republik Indonesia pada umumnya.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam penyusunan buku ini, namun kami mengakui masih banyak kekurangannya, untuk itu kritik dan saran tetap kami harapkan.

Kudus, September 2010 Badan Pusat Statistik Kab. Kudus

Kepala

DRS. SUGITA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... ii

PRAKATA ... iii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... viii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan ... 3

BAB II PEMBANGUNAN MANUSIA : KONSEP DAN METODOLOGI 5

2.1 Pembangunan Manusia ... 5

2.2 Pembangunan Manusia Indonesia... 8

2.3 Konsep Pembangunan Manusia... 11

2.4 Konsep Pembangunan Manusia dalam Kebijakan ... 17

2.5 Indeks Pembangunan Manusia dan Pemanfaatannya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah ... 19

2.6 Indikator Pembangunan Manusia: Alat Ukur Pencapaian Pembangunan ... 21

2.7 Indikator Komposit Utama IPM ... 22

2.7.1 Lamanya Hidup (Longevity) ... 25

2.7.2 Tingkat Pendidikan ... 25

2.7.3 Standar Hidup ... 28

2.8 Tingkat Pertumbuhan IPM ... 29

2.9 Tingkatan Status IPM ... 30

2.10 Indikator Tunggal Pembangunan Manusia ... 30

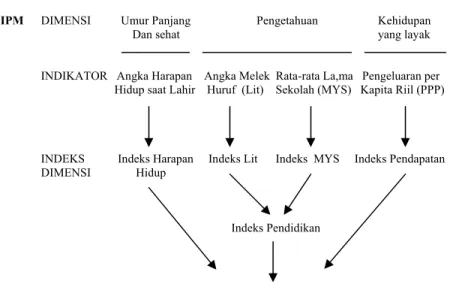

2.11 Diagram Teknis IPM ... 35

BAB III KONDISI GEOGRAFIS DAN POTENSI DAERAH ... 36

3.1 Gambaran Umum Wilayah ... 36

3.1.1 Kondisi Geografis ... 36

3.1.2 Letak Wilayah ... 36

3.2 Potensi Daerah ... 38

3.2.1 Potensi Ekonomi ... 38

3.2.2 Sumber Daya Manusia ... 42

3.3 Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Kudus di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008 ... 47

BAB IV UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA – (PERBANDINGAN ANTAR KECAMATAN) ... 51

4.1 Indeks Kesehatan ... 51

4.2 Indeks Pendidikan ... 66

4.3 Indeks Daya Beli ... 82

4.4 IPM per Kecamatan ... 90

4.5 Reduksi Shortfall ... 93

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ... 98

5.1 Kesimpulan ... 98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Ideal (Sasaran) dan Kondisi terburuk Komponen IPM ... 23

Tabel 2. Lama Bersekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas ... 26

Tabel 3. Daftar Indikator Tunggal Pembangunan Manusia ... 33

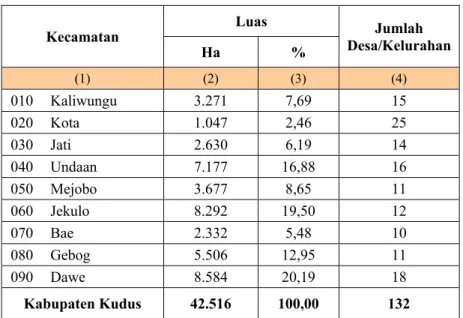

Tabel 4. Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan ... 37

Tabel 5. Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2008 - 2009 ... 39

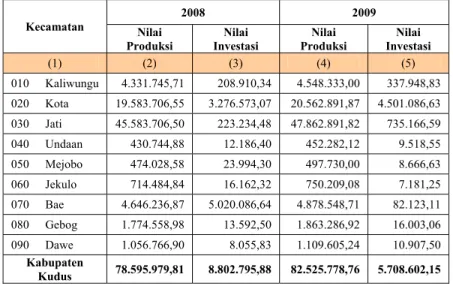

Tabel 6. Nilai Produksi dan Investasi Sektor Industri Tahun 2008 – 2009 ... 40

Tabel 7. Pertumbuhan PDRB dan Kontribusinya Tahun 2008 - 2009 ... 41

Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 2009 ... 42

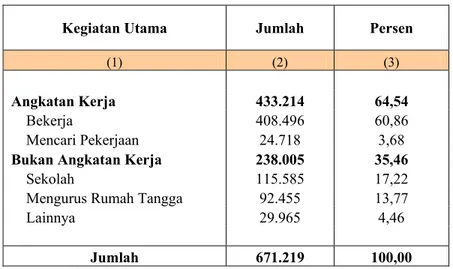

Tabel 9. Penduduk Usia 10 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Hasil SAKERNAS Tahun 2009 ... 45

Tabel 10. Penduduk ( >10 Tahun ) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus Hasil SAKERNAS Tahun 2009 ... 47

Tabel 11. Nilai dan Rangking IPM Se Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008 ... 48

Tabel 12. Angka Harapan Hidup per Kecamatan Tahun 2008 - 2009 ... 52

Tabel 13. Visi Indonesia Sehat Tahun 2010 ... 55

Tabel 14. Persentase Rumah Sehat dan Sarana Air Bersih Menurut Kecamatan Tahun 2009 ... 56

Tabel 15. Angka Kematian Bayi Tahun 2008 - 2009 ... 58

Tabel 16. Angka Pertolongan Kelahiran oleh Nakes Tahun 2008 – 2009 ... 60

Tabel 17. Angka Kematian Balita Tahun 2008 – 2009 ... 62

Tabel 18. Angka Kematian Ibu Maternal Tahun 2008 – 2009 ... 64

Tabel 19. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah per Kecamatan Tahun 2009 ... 68

Tabel 20. Kelompok Usia menurut Jenjang Pendidikan ... 73

Tabel 21. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2008 - 2009 ... 75

Tabel 23. Daya Beli per Kecamatan Tahun 2008 - 2009... 84

Tabel 24. PDRB per Kapita per Kecamatan Tahun 2008 - 2009 ... 87

Tabel 25. Angka IPM per Kecamatan Tahun 2009 ... 91

Tabel 26. Nilai dan Status Pembangunan Manusia ... 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Beberapa Indikator Pembangunan Manusia Indonesia ... 10

Gambar 2. Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi ... 16

Gambar 3. Analisis Pembangunan Manusia ... 20

Gambar 4. Diagram Teknis Penghitungan IPM ... 35

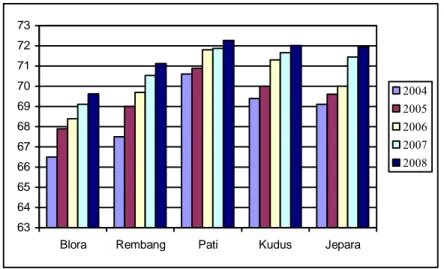

Gambar 5. Grafik Nilai IPM Tahun 2004 – 2008 Eks. Karesidenan Pati ... 49

Gambar 6. Grafik Nilai Ranking IPM Eks-Karesidenan Pati ... 50

Gambar 7. Grafik Angka Harapan Hidup Sejak Lahir ... 54

Gambar 8. Grafik Persentase Rumah Sehat dan Akses Air Bersih ... 57

Gambar 9. Grafik Angka Kematian Bayi Tahun 2006 – 2009 ... 59

Gambar 10. Grafik Persentase Pertolongan Kelahiran Oleh Nakes ... 61

Gambar 11. Grafik Angka Kematian Balita Tahun 2006 – 2009 ... 63

Gambar 12. Angka Kematian Ibu Maternal Tahun 2006 – 2009 ... 65

Gambar 13. Angka Melek Huruf Tahun 2006 – 2009 ... 69

Gambar 14. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2006 – 2009 ... 71

Gambar 15. Grafik APK Tingkat SD Tahun 2007- 2009 ... 76

Gambar 16. Grafik APK Tingkat SMP Tahun 2007- 2009 ... 77

Gambar 17. Grafik APK Tingkat SMA Tahun 2007- 2009 ... 78

Gambar 18. Grafik APM Tingkat SD Tahun 2007- 2009 ... 80

Gambar 19. Grafik APM Tingkat SMP Tahun 2007- 2009 ... 81

Gambar 20. Grafik APM Tingkat SMA Tahun 2007- 2009 ... 82

Gambar 21. Grafik Rata-rata Pengeluaran Per Kapita ... 85

Gambar 22. Grafik PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku ... 88

Gambar 23. Grafik PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan ... 89

Gambar 24. Grafik Nilai IPM Tahun 2006 – 2009 ... 92

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Untuk mengukur tingkat pencapaian suatu pembangunan dari berbagai perspektif digunakan berbagai macam indikator seperti, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Gini Ratio, Indek Mutu Hidup (IMH), Pola Konsumsi, Indeks Kesehatan Ibu dan Anak dan masih banyak indikator lainnya.

Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya menguntungkan manusia, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan.

Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak anti terhadap pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Walaupun demikian, tidak ada hubungan yang otomatis antara pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan pembangunan manusia.

Dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan absolut dan mencegah perusakan lingkungan.

Konsep pembangunan manusia juga telah menarik perhatian para pembuat kebijakan di Indonesia. Pendekatan pembangunan manusia dianggap lebih mendekati tujuan utama pembangunan sebagaimana di kemukakan dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN) tahun 1993, yaitu ‘pembangunan manusia seutuhnya’.

Prof. Moris mensponsori penggunaan indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen yaitu: Tingkat Kematian Bayi/Infant

Mortality Rate (IMR), Angka Harapan Hidup (Life Expectation at Age 0) dan Tingkat Melek Huruf/Literacy Rate. Yang kemudian dikenal

dengan Physical Quality of Life Index (PQLI) dan di Indonesia dikenal dengan nama Indeks Mutu Hidup (IMH).

Pada waktu itu IMH sangat cocok digunakan karena mudah dalam menyusunnya, tetapi karena dipandang masih banyak kelemahan

dari IMH yaitu tidak memperhitungkan sektor ekonomi yaitu daya beli masyarakat.

Menjelang Tahun 2000 sebuah badan international yang bernaung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa yaitu The United Nation

Development Program (UNDP) memperkenalkan dan mengembangkan

suatu indeks komposit yang memasukkan unsur keberhasilan pembangunan ekonomi dan keberhasilan sosial yaitu Human

Development Index (HDI) dan di Indonesia dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), untuk menyempurnakan dan

menggantikan Physical Quality of Life (PQLI) atau Indeks Mutu Hidup

(IMH) sebagai pengukur keberhasilan pembangunan manusia, yang

selanjutnya diikuti dan menjadi acuan bagi negara-negara di dunia. Mulai tahun 2004, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus bekerja sama dengan Kantor Litbanglahtasipda Kabupaten Kudus menerbitkan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus dan sekarang dilanjutkan kerjasama dengan kantor BAPPEDA Kabupaten Kudus. Upaya untuk menghitung berbagai indeks sampai tingkat kecamatan adalah sangat penting karena proses desentralisasi yang sedang berjalan di Indonesia saat ini akan memindahkan sebagian besar proses pembangunan ke tangan pemerintah daerah.

1.2 Tujuan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mengukur pencapaian suatu daerah dalam tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu:

• Lamanya hidup, diukur dengan angka harapan hidup. • Pengetahuan, diukur dengan pencapaian pendidikan.

• Standar kehidupan yang layak, diukur dengan tingkat pendapatan yang disesuaikan..

Walaupun demikian, indeks-indeks ini tidak dengan sendirinya menyajikan gambaran yang utuh. Berbagai indikator pembangunan manusia lainnya masih harus ditambahkan untuk melengkapinya, antara lain Indek Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).

BAB II

PEMBANGUNAN MANUSIA : KONSEP DAN METODOLOGI 2.1 Pembangunan Manusia

Di era globalisasi saat ini, Indonesia sangat memerlukan konsensus sosial baru, karena telah terjadi pergeseran yang fundamental dalam tata nilai dan persepsi masyarakat. Disamping itu juga, muncul banyak harapan berjuta-juta orang akan adanya kemungkinan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik bagi dirinya maupun bagi Indonesia. Sekarang ini masyarakat menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka, bukan saja hak di bidang politik tetapi juga hak di bidang ekonomi, misalnya atas pangan, kesehatan, atau pekerjaan. Ketika masyarakat menekankan identitas kedaerahan dan identitas etnisnya, mereka tidak sekedar menuntut otonomi atas kebebasan politik yang lebih besar, tetapi mereka juga menyuarakan bahwa sebagian dari hak sosial dan ekonomi dasar mereka belum terpenuhi.

Bagaimana pemerintah Indonesia dapat mensikapi dan memenuhi tuntutan akan berbagai hak tersebut? Bukan hanya di Indonesia, keraguan yang sama juga muncul di negara-negara miskin di seluruh dunia, dimana dukungan bagi pemenuhan hak-hak ekonomi terbentur pada pertanyaan yang sulit untuk dijawab mengenai siapa yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan akan hak – hak tersebut. Tetapi perlu disadari bahwa tidak semua hak harus berpasangan dengan kewajiban yang terkait. Pendekatan yang lebih baik adalah dengan

memandang bahwa tuntutan akan hak merupakan langkah awal menuju upaya pemenuhannya dan merupakan bentuk pencarian pengakuan akan hak tersebut, guna memperoleh dukungan lebih lanjut.

Dimasa mendatang, sebagian besar dari hak-hak tersebut harus dipenuhi di tingkat kabupaten. Indonesia telah memulai program desentralisasi yang cukup radikal yang telah menimbulkan banyaknya permasalahan yang cukup rumit, khususnya tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah, dan kemungkinan melebarnya jurang ketimpangan jika kabupaten-kabupaten yang lebih kaya maju sangat pesat, meninggalkan kabupaten-kabupaten lainnya.

Bagaimana Indonesia dapat menjamin bahwa desentralisasi benar-benar akan menjadi perekat bagi persatuan nasional dan memperkuat komitmen nasional terhadap pembangunan manusia? Salah satunya adalah dengan membuat konsensus baru : suatu kesepakatan bahwa semua orang Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia, berhak atas suatu standar pembangunan manusia yang telah menjadi kesepakatan nasional. Dengan adanya kesepakatan ini, perbedaan budaya daerah dan keberagaman etnik bukan lagi menjadi elemen pembeda yang dapat menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat, namun akan menjadi unsur pembangunan bangsa yang kuat dan solid.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, issu pembangunan manusia tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk pernyataan politik (political statement) saja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun harus mampu dijabarkan dalam program-program yang nyata. Untuk sampai pada proses tersebut sudah barang tentu diperlukan pengukuran-pengukuran

terhadap “pembangunan manusia” itu sendiri, yang justru selama ini menjadi kendala perencanaan di daerah.

Dalam konteks wawasan pembangunan manusia, secara berkelanjutan kehidupan masyarakat perlu dipantau perubahannya terutama yang berkaitan dengan kemajuan setelah suatu periode, yang dalam konteks pembangunan berarti mengevaluasi kinerja pembangunan di suatu wilayah. Pemantauan dimaksud semestinya juga dilakukan dalam kerangka akuntabilitas publik yang mengevaluasi kinerja pemerintah pusat sebagai penyelenggara negara maupun pemerintah wilayah (kabupaten atau kota) sebagai penyelenggara pemerintahan wilayah. Bidang kehidupan yang perlu dipantau meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan individu dalam hal kelangsungan hidup secara individu (kebutuhan dasar, kesehatan dan KB), tumbuh kembang (pendidikan dan gizi), partisipasi (ketenagakerjaan, politik), perlindungan (kesejahteraan sosial, hukum dan ketertiban), maupun yang berkaitan dengan wilayah seperti kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) merupakan upaya untuk memberikan gambaran tentang pencapaian pambangunan yang dicapai oleh suatu wilayah dengan menggunakan alat ukur berupa indikator komposit IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang diterjemahkan dari HDI (Human Development Indeks). Pencapaian pembangunan dimaksud akan dilihat apakah sudah berwawasan pembangunan manusia yaitu pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang. Secara konsep, pembangunan manusia yang

diajukan oleh UNDP maknanya melihat keterlibatan partisipasi aktif penduduk dalam pembangunan sejak perumusan, penentuan kebijakan hingga evaluasi, sehingga disebut sebagai pembangunan yang berpusat pada penduduk (people centered development): oleh, dari, dan untuk penduduk.

Oleh karena hanya mencakup tiga komponen utama , maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia, Dengan demikian IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi pembangunan manusia lainnya dan tidak terbatas pada sektor-sektor utama saja (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi).

Menyikapi hal tersebut diperlukan persepsi yang sama dan komprehensif mengenai pembangunan manusia. Perlu disadari bersama bahwa perbedaan persepsi mengenai pembangunan akan menimbulkan permasalahan dan akan menjadi begitu kompleks terutama bila dikaitkan dengan keterbatasan kemampuan aparat dan dana yang tersedia di daerah.

2.2 Pembangunan Manusia Indonesia

Krisis ekonomi yang terjadi pada akhir 1997 memicu program reformasi ekonomi yang komprehensif untuk Indonesia. Pemilihan umum tahun 1999 dan berlanjut pemilihan umum 2004, telah mengubah reformasi ekonomi menjadi suatu perubahan sistem yang mendasar, suatu transisi sistemik. Ada tiga tantangan utama yang menjadi ciri dari transisi Indonesia : konsolidasi menuju pemerintahan yang demokratis, desentralisasi politik dan ekonomi, serta penciptaan ekonomi pasar

non-patrimonial yang berlandaskan perangkat aturan yang jelas. Adanya keinginan yang kuat untuk melaksanakan ketiganya dalam suatu proses reformasi yang simultan dan saling terkait, mengharuskan Indonesia melakukan usaha yang sama beratnya dengan usaha negara-negara yang baru muncul dari lorong perang dingin dan sosialisme otoritarian di negara-negara bekas Uni Soviet.

Sebagaimana dibahas dalam Laporan Pembangunan Manusia 2000 (Human Development Report-HDR 2000) yang diterbitkan UNDP, pemikiran mengenai suatu sistem politik yang dapat diterapkan secara universal mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan pengakuan atas struktur hak asasi manusia yang juga bersifat universal. Pengakuan atas kebenaran pemikiran tersebut bukan hanya sekedar suatu kesimpulan teoritis atau filosofis. Kini, pemikiran tersebut telah menjadi bagian dari serangkaian konvensi dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang mencakup Hak-Hak Anak hingga Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pendekatan hak asasi manusia dalam pembangunan terkait erat dengan tujuan pembangunan manusia yang telah dicanangkan dalam rangkaian Laporan Pembangunan Manusia yang diterbitkan tahun 1990. Kesimpulannya ditulis dalam HDR 2000: Hak asasi juga memberikan

legitimasi moral dan prinsip-prinsip keadilan sosial pada tujuan pembangunan manusia. Pandangan tentang hak asasi membantu mengarahkan prioritas kepada orang-orang yang paling berkekurangan akibat adanya diskriminasi. Pandangan ini juga mengarahkan perhatian pada kebutuhan akan informasi dan hak suara politik untuk semua orang sebagai isu pembangunan, dan pada hak-hak sipil dan hak-hak politik sebagai bagian integral dari pembangunan manusia.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup))

Angka Buta Huruf (%)

1960 1990 1996 1999

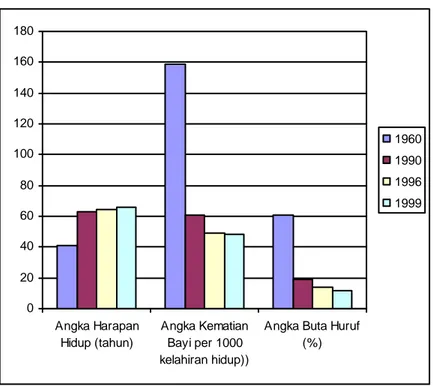

Gambar 1. Beberapa Indikator Pembangunan Manusia Indonesia Gambar 1. menunjukkan perkembangan dari berbagai komponen IPM, seperti angka harapan hidup pada saat lahir, angka buta huruf dewasa dan angka kematian bayi, sebagai indikasi pencapaian pembangunan manusia di Indonesia yang sangat mengesankan. Angka harapan hidup pada saat lahir meningkat dari 41 tahun pada tahun 1960 menjadi 66,2 pada tahun 1999. Pada periode yang sama, angka kematian bayi (per seribu kelahiran hidup yang meninggal sebelum usia 1 tahun) menurun secara drastis dari 159 menjadi 48 kematian per seribu kelahiran hidup. Begitu juga angka buta huruf orang dewasa (proporsi dari

penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang tidak dapat membaca dan menulis) menurun drastis dari 61 persen menjadi hanya 11,6 persen.

2.3 Konsep Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia yang didefinisikan oleh United Nation Development Program (UNDP) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Berdasarkan konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, dan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan operasional pembangunan nasional Indonesia menyebutkan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Dalam kerangka demikian, pembangunan nasional sesungguhnya menempatkan manusia sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan atau menempatkan manusia sebagai titik sentral.

Pembangunan manusia memiliki hakekat yang demikian luas, namun setidaknya ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan untuk menjamin tercapainya pembangunan manusia, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995 : 12).

Produktivitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari

penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.

Kesinambungan

Akses terhadap peluang atau kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik, manusia, alam harus dapat diperbarui.

Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Harapan dan pilihan-pilihan lain masih dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan berpolitik, sosial dan ekonomi sampai pada kesempatan menjadi kreatif dan produktif. Pilihan

lain yang saat ini berkembang secara global adalah kebebasan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat manusiawinya dan tentunya jaminan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Paradigma pembangunan manusia mempunyai dua sisi, dan apabila kedua faktor tidak seimbang maka hasilnya adalah frustasi (UNDP, 1995:11). Faktor pertama berupa formasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kehidupan, kesehatan, pendidikan dan ketrampilan. Faktor lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas untuk kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial, dan politik.

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian diatas jauh lebih luas dari pada teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (beneficiaries) bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Namun demikian, pembangunan ekonomi – atau lebih tepat pertumbuhan ekonomi - merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pembangunan ekonomi akan terjamin peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Menurut UNDP (1996) hubungan antara

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik. Sukar dibayangkan apabila ada negara yang dapat menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Akan tetapi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara empiris terbukti tidak bersifat otomatis. Artinya, banyak negara (atau wilayah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diikuti oleh pembangunan manusia yang seimbang. Sebaliknya, banyak pula negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sedang tetapi terbukti dapat meningkatkan kinerja pembangunan manusia secara mengesankan. Bukti empiris ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini sesungguhnya merupakan tantangan bagi pelaksana pemerintahan untuk merancang kebijakan yang mantap, sehingga hubungan keduanya saling memperkuat.

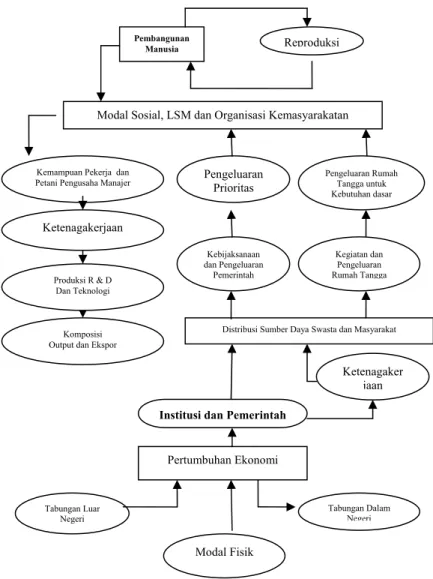

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua jalur (gambar 2). Jalur pertama melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran ini merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia.

Jalur kedua adalah melalui kegiatan pengeluaran rumahtangga. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumahtangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lainnya yang serupa.

Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya penciptaan lapangan kerja merupakan “jembatan utama” yang mengaitkan antara keduanya (UNDP, 1996:87). Melalui upaya pembangunan manusia kemampuan dasar dan ketrampilan tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan manajer akan meningkat. Selain itu, pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara.

Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan dan pembangunan manusia akan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan, pemerintah, distribusi sumber daya swasta dan masyarakat, modal sosial, LSM dan organisasi kemasyarakatan.

Faktor-faktor kelembagaan pemerintah jelas peranannya karena keberadaannya sangat mentukan implementasi suatu kebijakan publik. Faktor distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata (misalnya dalam penguasaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya) hanya akan menimbulkan frustasi masyarakat.

Gambar 2. Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan

Manusia Reproduksi

Modal Sosial, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan

Pengeluaran Prioritas

Kemampuan Pekerja dan

Petani Pengusaha Manajer Pengeluaran Rumah Tangga untuk Kebutuhan dasar Ketenagakerjaan Produksi R & D Dan Teknologi Kebijaksanaan dan Pengeluaran Pemerintah Kegiatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Komposisi Output dan Ekspor

Distribusi Sumber Daya Swasta dan Masyarakat

Ketenagaker jaan

Institusi dan Pemerintah

Pertumbuhan Ekonomi Tabungan Luar Negeri Tabungan Dalam Negeri Modal Fisik

Faktor modal sosial menegaskan arti penting peranan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terhadap sistem dan perilaku pemerintahan. Semua faktor-faktor tersebut berperan sebagai semacam katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara keduanya secara efisien.

2.4 Konsep Pembangunan Manusia dalam Kebijakan

Dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai stategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan absolut, dan mencegah perusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut diatas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Dari waktu ke waktu, berbagai laporan pembangunan manusia di tingkat global memberikan usulan-usulan kebijakan, baik untuk agenda internasional maupun untuk agenda nasional. Tujuan utama dari usulan-usulan tingkat dunia adalah untuk memberi masukan bagi paradigma baru pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berlandaskan pada keamanan manusia (human security), kemitraan baru antara negara-negara berkembang dan negara-negara-negara-negara maju, bentuk kerjasama internasional yang baru, serta kesepakatan global baru. Di sisi lain, usulan untuk tingkat nasional meletakkan titik berat pada keutamaan manusia dalam proses pembangunan, pada kebutuhan akan kemitraan

baru antara negara dengan pasar, serta bentuk kerja sama baru antara pemerintah, institusi-institusi masyarakat madani, komunitas dan rakyat.

Konsep pembangunan manusia juga telah menarik perhatian para pembuat kebijakan di Indonesia. Dibandingkan dengan pendekatan ekonomi tradisonal yang lebih memperhatikan peningkatan produksi dan produktivitas, pendekatan pembangunan manusia dianggap lebih mendekati tujuan utama pembangunan sebagaimana dikemukakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, yaitu ‘pembangunan manusia seutuhnya’. Indeks Pembangunan Manusia juga menyajikan ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan lebih menyeluruh dari pada ukuran tunggal pertumbuhan PDB per kapita.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkenalkan konsep pembangunan manusia dan mengaplikasikannya dalam proses pembangunan di Indonesia. Langkah awal yang telah dilakukan adalah menyediakan data set yang diperlukan. Pada tahun 1996, Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan indeks pembangunan manusia di tingkat propinsi untuk tahun 1990 dan 1993, diikuti dengan publikasi indeks yang sama untuk tahun 1996 pada tahun 1997. Perbandingan antar propinsi ini telah menarik banyak perhatian, khusunya dari propinsi-propinsi yang secara ekonomi lebih maju tetapi ternyata mempunyai tingkat pembangunan manusia yang relatif rendah. Kontroversi ini berhasil memicu kesadaran daerah akan keterbatasan pendekatan ekonomi tradisional terhadap pembangunan dan lebih mengarahkan perhatian daerah pada pembangunan yang berpusat pada manusia.

2.5 Indeks Pembangunan Manusia dan Pemanfaatannya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Sasaran dasar pembangunan pada akhirnya adalah penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan ketrampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengatahuan dan berketrampilan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi.

Oleh karena itu pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah harus dilengkapi oleh kajian dan analisis situasi

terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi ketiga komponen tersebut baik langsung maupun tidak langsung. Analisis situasi dilakukan melalui suatu pendekatan logis untuk menentukan indikator-indikator yang mempengaruhi perkembangan nilai IPM.

Kerangka pemikiran analisis pembangunan manusia disusun dalam bagan seperti terlihat di bawah ini:

Gambar 3. Analisis Pembangunan Manusia

I P M

Komp. IPM-2

Komp. IPM-1 Komp. IPM-3

Var. Indikator Var. Indikator Var. Indikator Var. Indikator Var. Indikator Var. Indikator

Tentukan Program Pembangunan (TKP)

Program Pembangunan

Sub Sektor Sub Sektor Sub Sektor

Pendekatan logis yang dilakukan menghasilkan variabel-variabel yang dianggap mempengaruhi setiap komponen IPM. Namun demikian, variabel-varibel tersebut tidak secara mutlak mempunyai keterkaitan langsung dengan komponen-komponen IPM. Sehingga besar kontribusi masing-masing variabel terhadap komponen IPM belum terukur. Selain itu variabel-variabel tersebut bergerak secara dinamis, artinya variabel yang mempengaruhi akan terus berubah sesuai dengan kajian dan analisis situasi. Oleh karenanya belum dapat ditetapkan model keterkaitan yang baku dari setiap variabel di dalam komponen IPM yang dapat digunakan dalam menentukan nilai IPM yang akan dicapai.

2.6 Indikator Pembangunan Manusia : Alat Ukur Pencapaian Pembangunan

Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis, peningkatan kapasitas dasar adalah upaya untuk meningkatkan produktifitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan. Upaya ini merupakan bagian dari fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas sosial-ekonomi dasar. Sedangkan peningkatan daya beli ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi sehingga tercipta perluasan kesempatan kerja. Upaya ini merupakan fungsi badan usaha swasta dengan pengaturan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Apakah fungsi-fungsi tersebut berjalan serta seberapa besar pencapaian yang telah diperoleh dalam suatu periode, diperlukan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan secara menyeluruh dari upaya pembangunan manusia. Dalam hal ini dikenal dua kategori alat ukur, yaitu (i) indikator komposit suatu indeks tunggal yang mengndung banyak dimensi pemikiran dan pengukuran berbentuk IPM, IKM, dan IPJ, serta (ii) indikator tunggal suatu nilai statistik (rata-rata, proporsi, rasio, rate) yang hanya mengandung dimensi tunggal dari fenomena yang menjadi fokus perhatian. Secara bersamaan kedua jenis indikator tersebut (tunggal dan komposit) harus digunakan secara bersamaan untuk dapat mengidentifikasikan permasalahan secara terarah dan spesifik.

2.7 Indikator Komposit Utama IPM

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan manusia secara antar wilayah dan antar waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur dimaksud yang menunjukkan persentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan pada tiga faktor yang paling esensial dalam kehidupan manusia, yaitu: kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli. Secara umum IPM adalah rata-rata pencapaian dalam tiga faktor. Pencapaian setiap faktor dihitung sebagai persentase pencapaian terhadap sasaran dengan cara:

Pencapaian x 100 Indeks Faktor / Komponen ke – i = ──────────── Sasaran

Dimana: pencapaian = kondisi pada saat pengukuran – kondisi terburuk, sasaran = kondisi terbaik – kondisi terburuk.

Sebagai indikator komposit, IPM mempunyai manfaat terbatas, terutama kalau disajikan tersendiri hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Namun demikian manfaat yang terbatas tersebut dapat diperluas kalau dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah, sehingga posisi relatif suatu wilayah terhadap wialayah yang lain dapat diketahui serta kemajuan/pencapaian antar waktu di suatu wilayah dan perbandingannya dengan pencapaian wilayah lain dapat dibahas.

Tabel 1 Kondisi Ideal (Sasaran) dan Kondisi terburuk Komponen IPM

Faktor Komponen Kondisi Sasaran Ideal Terburuk (1) (2) (3) (4) (5) Kelangsungan Hidup

Angka Harapan Hidup

(tahun) 85,0 25,0 60

Pengetahuan

Angka Melek Huruf

(persen) 100 0 100

Rata-rata lama Sekolah

(tahun) 15 0 15

Daya Beli Konsumsi riil per kapita (Rp) 732.720 360.000 732.720

IPM bernilai 0 – 100, yang semakin tinggi menyatakan status pencapaian yang lebih tinggi. Komponen IPM adalah indikator dampak sehingga memberikan gambaran tentang dampak pembangunan.

Indikator yang digunakan serta kondisi terburuk dan kondisi ideal dari setiap faktor disajikan pada tabel 1.

IPM disusun dari tiga komponen: lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah). Indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut diatas:

IPM = 1/3 [ Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3]

Dimana X1, X2, dan X3 adalah lamanya hidup, tingkat pendidikan, dan

tingkat kehidupan yang layak.

Indeks X(i,j) = (X(i,j) – X(i-min)) / (X(i-max) – X(i-min))

Dimana: X(i,j) : Indikator ke i dari daerah j

X(i-min) : Nilai minimum dari Xi

X(i-max) : Nilai maksimum dari Xi

Untuk setiap komponen IPM, masing-masing indeks dapat dihitung dengan rumus umum berikut:

2.7.1 Lamanya Hidup (Longevity)

Kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (Life Expectancy at Birth – eo).

Angka eo yang disajikan pada laporan ini merupakan angka perhitungan

yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan dua data dasar, yaitu rata-rata jumlah kelahiran hidup dan rata-rata jumlah anak yang masih hidup, yang dilaporkan dari tiap kelompok ibu-ibu umur 15 – 49 tahun. Untuk memperoleh eo diperlukan sistem program analisis kependudukan

sejenis MORTPAK dengan data input yang berasal dari Sensus Penduduk (SP) atau Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Proses awalnya adalah menghitung Mean Age Child Bearing dengan prosedur Children Ever Born (rata-rata anak lahir hidup) sebagai input, dilanjutkan menghitung eo dengan Mean Age Child Bearing sebagai

input.

2.7.2 Tingkat Pendidikan

Dalam publikasi ini, komponen tingkat pendidikan diukur dari dua indikator, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Indikator ini diberi bobot dua per tiga. Bobot sepertiga sisanya diberikan pada indikator rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang

pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.

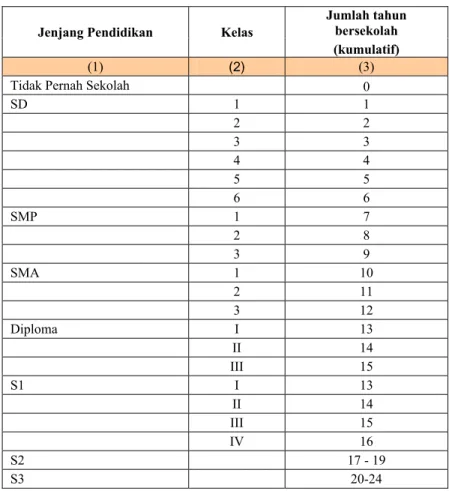

Tabel 2. Lama Bersekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas

Jenjang Pendidikan Kelas

Jumlah tahun bersekolah (kumulatif)

(1) (2) (3)

Tidak Pernah Sekolah 0

SD 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 SMP 1 7 2 8 3 9 SMA 1 10 2 11 3 12 Diploma I 13 II 14 III 15 S1 I 13 II 14 III 15 IV 16 S2 17 - 19 S3 20-24

Lamanya bersekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang, misalnya

jika seseorang pendidikan tertingginya adalah SMP kelas 2, maka ia memiliki jumlah tahun bersekolah sama dengan 8 tahun, yaitu 6 tahun bersekolah di tingkat SD ditambah dengan 2 tahun di SMP. Seseorang yang bersekolah sampai kelas 2 SMU, maka jumlah tahun bersekolah adalah 11 tahun. Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

∑

∑

=

i i if

xS

f

MYS

Dimana MYS fi Si I: rata-rata lama sekolah (dalam tahun)

: banyak penduduk berumur 10 tahun ke atas pada jenjang pendidikan I

: skor masing-masing jenjang pendidikan I : jenjang pendidikan ( = 1,2,…..7).

Untuk memudahkan perhitungan, dapat digunakan tabel konversi sebagaimana terlihat pada tabel 2.

Tabel diatas menyajikan faktor konversi dari tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan. Khusus Indeks Pendidikan dihitung dengan bobot yang berbeda dari setiap komponen sebagai berikut:

Indeks Pendidikan = 2/3 Indeks Melek Huruf + 1/3 Indeks Lama Sekolah

2.7.3 Standar Hidup

Standar hidup, dalam laporan ini didekati dari pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Untuk menjamin keterbandingan antar daerah dan antar waktu, dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

1. Menghitung pengeluaran per kapita dari data Susenas.[=Y]; 2. Menaikkan nilai Y sebesar 20% [=Y1], karena dari berbagai studi

diperkirakan bahwa data dari Susenas cenderung lebih rendah sekitar 20%;

3. Menghitung nilai riil Y1 dengan mendeflasi Y1 dengan Indeks

Harga Konsumen (CPI) [=Y2];

4. Menghitung nilai daya beli – Purchasing Power Parity (PPP) – untuk tiap daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang, relatif terhadap harga kelompok barang yang sama di daerah

yang ditetapkan sebagai standar; Membagi Y2 dengan PPP untuk

memperoleh nilai Rupiah yang sudah disetarakan antar daerah [=Y3]; Paritas daya beli – Purchasing Power Parity (PPP) -

dihitung dengan metode yang juga digunakan oleh International

Comparison Project (ICP) dalam menstandarisasi PDB untuk

perbandingan antar negara. Penghitungan didasarkan pada harga 27 komoditas yang ditanyakan pada modul konsumsi Susenas. Formula penghitungan PPP adalah sebagai berikut:

∑ E(i,j)

PPP = ──────── ∑ P(9,j) Q(i,j)

E(i,j) = Pengeluaran untuk komoditi j di daerah i,

P(9,j) = Harga komoditi j di daerah standar.

Q(i,j) = Volume komoditi j (unit) yang di konsumsi di daerah.

5. Mengurangi nilai Y3 dengan menggunakan formula Atkinson untuk mendapatkan estimasi daya beli [=Y4]. Langkah ini ditempuh berdasarkan prinsip penurunan manfaat marginal dari pendapatan. Formula Atkinson yang digunakan untuk menyesuaikan nilai Y3 adalah:

C(I) = C(i) , jika C(i) < Z

= Z + 2 (C(i) – Z)1/2 , jika Z < C(i) < 2Z

= Z + 2 (Z)1/2 + 3 (C

(i) - 2Z)1/3 , jika 2Z < C(i) < 3Z

= Z + 2 (Z)1/2 + 3 (Z)1/3 + 4 (C

(i) – 3Z)1/4 , jika 3Z < C(i) < 4Z

Dimana:

C(i) = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita,

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 549.500 per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari.

2.8 Tingkat Pertumbuhan IPM.

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi Shortfall per tahun (annual reduction in

shortfall). Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara

capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100).

Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM (= r) dapat dirumuskan sebagai berikut;

[ [ IPM t+n - IPM t ] x 100 ] 1/n

r =

[ IPM ideal - IPM t ]

dimana :

1. IPM t : IPM pada tahun t

2. IPM t+n : IPM pada tahun t+n

3. IPM ideal : 100.

2.9 Tingkatan Status IPM

Dengan menggunakan IPM, UNDP membagi tingkatan status

pembangunan manusia suatu Negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. IPM rendah = IPM < 50 2. IPM menengah = 50 ≤ IPM < 80 3. IPM tinggi = IPM ≥ 80

Untuk keperluan perbandingan antar daerah Kabupaten/Kota, tingkatan status sedang/menengah dipecah menjadi 2 (dua), yaitu:

9 IPM Menengah bawah = 50 ≤ IPM < 66 9 IPM Menengah atas = 66 ≤ IPM < 80

2.10 Indikator Tunggal Pembangunan Manusia

Permasalahan di berbagai aspek tidak dapat digambarkan oleh indikator komposit, sehingga untuk memperoleh gambaran yang lebih

spesisik dan terfokus perlu dilengkapi dengan indikator-indikator tunggal (input, proses, output dan outcome) dari setiap aspek kehidupan maupun sektor pembangunan. Dengan indikator tunggal besarnya permasalahan dapat diketahui, misalnya di tingkat perencanaan tentang kelompok sasaran dan investasi (indikator input), di tingkat implementasi tentang partisipasi kelompok sasaran dalam program (indikator proses), monitoring tentang hasil dan manfaat program (indikator output dan

outcome). Indikator tunggal yang termasuk dalam set indikator

pembangunan manusia seperti yang tercermin oleh IPM, atau ukuran deprivasi (keterbelakangan) manusia dalam lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak.

Pemberdayaan merupakan salah satu isu pokok pembangunan manusia yang secara praktis meliputi:

(i) Pertumbuhan ekonomi dengan isu strategis kesempatan kerja.

(ii) Peningkatan kapasitas dasar dengan isu strategis peningkatan partisipasi sekolah, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, penurunan laju pertumbuhan penduduk alami.

(iii) Pengurangan penduduk miskin.

Berbagai indikator tunggal dapat diidentifikasi yang dapat menunjukkan adanya kemajuan dalam isu tersebut karena intervensi pemerintah.

Demikian juga indikator tersebut sedapat mungkin dapat digunakan untuk menunjukkan sebagai faktor-faktor penyebab yang bersifat: mendasar, tidak langsung, dan langsung terhadap kemajuan atau

pencapaian pembangunan manusia. Sekitar 50 indikator telah diidentifikasi yang dapat diperoleh secara berkesinambungan pada tingkat kabupaten dan kota yang sebagian diantaranya disajikan pada tabel 3. Indikator tersebut dapat digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pencapaian pembangunan manusia.

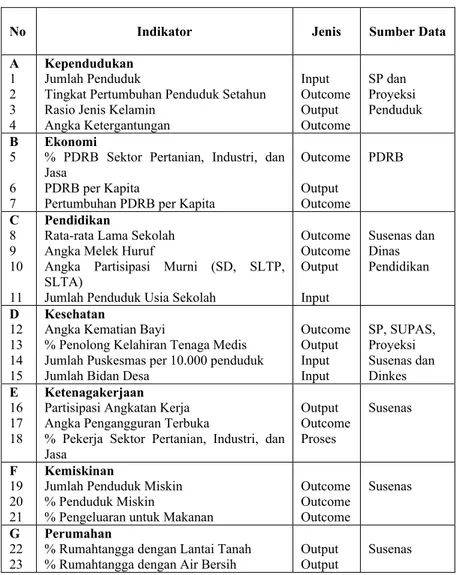

Tabel 3. Daftar Indikator Tunggal Pembangunan Manusia.

No Indikator Jenis Sumber Data

A 1 2 3 4 Kependudukan Jumlah Penduduk

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Setahun Rasio Jenis Kelamin

Angka Ketergantungan Input Outcome Output Outcome SP dan Proyeksi Penduduk B 5 6 7 Ekonomi

% PDRB Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa

PDRB per Kapita

Pertumbuhan PDRB per Kapita

Outcome Output Outcome PDRB C 8 9 10 11 Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf

Angka Partisipasi Murni (SD, SLTP, SLTA)

Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Outcome Outcome Output Input Susenas dan Dinas Pendidikan D 12 13 14 15 Kesehatan

Angka Kematian Bayi

% Penolong Kelahiran Tenaga Medis Jumlah Puskesmas per 10.000 penduduk Jumlah Bidan Desa

Outcome Output Input Input SP, SUPAS, Proyeksi Susenas dan Dinkes E 16 17 18 Ketenagakerjaan

Partisipasi Angkatan Kerja Angka Pengangguran Terbuka

% Pekerja Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa Output Outcome Proses Susenas F 19 20 21 Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin % Penduduk Miskin

% Pengeluaran untuk Makanan

Outcome Outcome Outcome Susenas G 22 23 Perumahan

% Rumahtangga dengan Lantai Tanah % Rumahtangga dengan Air Bersih

Output Output

Susenas

Indikator merupakan petunjuk, yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut.

Dengan kata lain Indikator merupakan variable penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung.

Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. Sahih (valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut.

2. Obyektif, untuk hal yang sama indicator harus memberikan hasil yang sama pula walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.

3. Sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator. 4. Spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang

dimaksud

Indikator bisa bersifat tunggal yang isinya terdiri dari satu indikator dan bisa bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator. IPM merupakan salah satu indikator komposit.

Menurut jenisnya indikator dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Indikator input, berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti : rasio dokter-penduduk, rasio puskesmas-penduduk.

2. Indikator proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti : angka partisipasi sekolah kasar atau murni (APK atau APM), persentase kelahiran ditolong tenaga medis.

3. Indikator output/outcome, yang menggambarkan hasil (output) suatu program kegiatan yang telah berjalan, seperti : angka kematian bayi (AKB), angka kelahiran hidup, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

2.11 Diagram Teknis IPM

Penghitungan indeks-indeks pembangunan manusia digambarkan pada diagram di bawah ini (Gambar 4.).

IPM DIMENSI Umur Panjang Pengetahuan Kehidupan

Dan sehat yang layak INDIKATOR Angka Harapan Angka Melek Rata-rata La,ma Pengeluaran per

Hidup saat Lahir Huruf (Lit) Sekolah (MYS) Kapita Riil (PPP)

INDEKS Indeks Harapan Indeks Lit Indeks MYS Indeks Pendapatan DIMENSI Hidup

Indeks Pendidikan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

BAB III

KONDISI GEOGRAFIS DAN POTENSI DAERAH 3.1 Gambaran Umum Wilayah

3.1.1 Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Kudus berada pada posisi antara 110o36’ dan 110o50’ Bujur Timur dan antara 6o51’ dan 7o16’ Lintang

Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Topografinya terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah di wilayah bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah bagian utara.

Ketinggian Kabupaten Kudus rata-rata ± 55 m di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang dengan suhu udara berkisar antara 18 oC sampai dengan 29 oC, dengan kelembaban udara rata-rata

bervariasi antara 75 persen sampai dengan 87 persen. Kabupaten Kudus bercurah hujan relatif rendah, rata-rata di bawah 2000 mm/tahun dan berhari hujan rata-rata 97 hari/tahun.

3.1.2 Letak Wilayah

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak di antara empat kabupaten di Jawa Tengah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan

Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.

Tabel 4. Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

Kecamatan Luas Desa/Kelurahan Jumlah Ha % (1) (2) (3) (4) 010 Kaliwungu 3.271 7,69 15 020 Kota 1.047 2,46 25 030 Jati 2.630 6,19 14 040 Undaan 7.177 16,88 16 050 Mejobo 3.677 8,65 11 060 Jekulo 8.292 19,50 12 070 Bae 2.332 5,48 10 080 Gebog 5.506 12,95 11 090 Dawe 8.584 20,19 18 Kabupaten Kudus 42.516 100,00 132

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Wilayah Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, dan 132 desa/kelurahan. Kabupaten Kudus merupakan daerah kabupaten paling kecil di wilayah Jawa Tengah, yaitu dengan luas wilayah hanya 42,516 km2. Kecamatan Dawe merupakan kecamatan paling luas yaitu

8,584 km2 atau mencapai 20,19 persen wilayah Kabupaten Kudus,

Walaupun demikian Kecamatan Kota merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak, yaitu 25 desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Bae hanya terdiri dari 10 desa dan merupakan kecamatan paling sedikit jumlah desanya.

3.2 Potensi Daerah 3.2.1 Potensi Ekonomi

Sektor Industri merupakan tiang penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 65,33 persen terhadap PDRB Kabupaten Kudus Menurut BPS, sektor industri dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga. Industri besar adalah perusahaan dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 sampai 99 orang, industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 sampai 19 orang, dan industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Kudus tahun 2009 tercatat sebanyak 186 perusahaan dengan menyerap 96.991 orang tenaga kerja. Dilihat dari jenis komoditi, perusahaan industri tembakau mendominasi produksi perusahaan, yaitu mencapai 34,69 persen dari total usaha industri di Kabupaten Kudus, diikuti industri pakaian jadi sebesar 18,88 persen, industri percetakan, penerbitan dan kertas sebesar 13,78 persen, dan industri makanan dan minuman sebesar 8,16 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar masih dari industri tembakau

yaitu sebesar 80,13 persen diikuti industri percetakan, penerbitan dan kertas 8,26 persen.

Walaupun terjadi penurunan jumlah industri besar dan sedang sebesar 6,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri besar dan sedang sebesar 8,6 persen.

Tabel 5. Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2008 - 2009

Kecamatan 2008 2009 Usaha Tenaga Kerja Usaha Tenaga Kerja

(1) (2) (3) (4) (5) 010 Kaliwungu 1.476 11.826 1.491 11.953 020 Kota 1.677 122.324 1.723 122.627 030 Jati 1.212 22.177 1.240 22.424 040 Undaan 443 1.867 447 1.891 050 Mejobo 1.630 4.109 1.642 4.175 060 Jekulo 929 5.122 938 5.195 070 Bae 1.043 25.732 1.055 25.835 080 Gebog 985 15.073 1.001 15.413 090 Dawe 1.147 5.620 1.156 5.702 Kabupaten Kudus 10.542 213.850 10.693 215.215

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kab. Kudus

Menurut Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus, jumlah industri besar/sedang dan kecil/menengah di Kabupaten Kudus sebanyak kurang lebih 10.693 unit perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 215.215 orang tenaga kerja. Menurut Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus, yang

dimaksud industri kecil adalah usaha industri yang memiliki aset bersih (selain tanah dan bangunan tempat usaha) kurang dari 200 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan kurang atau sama dengan satu milyar rupiah.

Tabel 6. Nilai Produksi dan Investasi Sektor Industri Tahun 2008 – 2009 (Juta Rp) Kecamatan 2008 2009 Nilai Produksi Nilai Investasi Nilai Produksi Nilai Investasi (1) (2) (3) (4) (5) 010 Kaliwungu 4.331.745,71 208.910,34 4.548.333,00 337.948,83 020 Kota 19.583.706,55 3.276.573,07 20.562.891,87 4.501.086,63 030 Jati 45.583.706,50 223.234,48 47.862.891,82 735.166,59 040 Undaan 430.744,88 12.186,40 452.282,12 9.518,55 050 Mejobo 474.028,58 23.994,30 497.730,00 8.666,63 060 Jekulo 714.484,84 16.162,32 750.209,08 7.181,25 070 Bae 4.646.236,87 5.020.086,64 4.878.548,71 82.123,11 080 Gebog 1.774.558,98 13.592,50 1.863.286,92 16.003,06 090 Dawe 1.056.766,90 8.055,83 1.109.605,24 10.907,50 Kabupaten Kudus 78.595.979,81 8.802.795,88 82.525.778,76 5.708.602,15

Sumber : Dinas Perinkop dan Kantor PPT Kab. Kudus

Besarnya kontribusi sektor industri menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam menopang perekonomian Kabupaten Kudus, memberi kontribusi sebesar 63,84 persen terhadap total pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Kudus. Walaupun secara geografis Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan wilayah

terkecil di Jawa Tengah, namun dari sisi industri memiliki potensi dan peluang pasar yang dapat diandalkan.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu tolok ukur pembangunan di suatu daerah, karena terdapat kaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan. Tahun 2009, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Ekonomi Kabupaten Kudus tumbuh sebesar 3,78 persen.

Tabel 7. Pertumbuhan PDRB dan Kontribusinya Tahun 2008 - 2009

Lapangan Usaha 2008 2009 Pertum-buhan % Kontribusi % Pertum-buhan % Kontribusi % (1) (2) (3) (4) (5) Pertanian 3.59 2.46 4.79 2.54 Pertambangan 1.24 0.03 2.80 0.03 Industri Pengolahan 2.99 63.84 3.86 63.55

Listrik, Gas, dan Air 8.54 0.37 18.38 0.47

Bangunan 0.02 1.28 7.15 1.31 Perdagangan 5.04 26.31 2.84 26.00 Angkutan 7.67 1.45 3.43 1.44 Keuangan 4.19 2.04 9.44 2.21 Jasa 5.46 2.22 2.09 2.44 PDRB 3.71 100,00 3,78 100,00

Potensi ekonomi suatu daerah khususnya sektor perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Pasar merupakan media pertemuan antara penjual dan pembeli, sehingga makin ramai transaksi terjadi berarti makin tinggi pula potensi sektor perdagangan. Jumlah pasar di Kabupaten Kudus sebanyak 26 pasar, yang terdiri dari 22 pasar

umum dan 4 pasar hewan. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, atau rata-rata per kecamatan ada 3 buah pasar, hanya Kecamatan Bae yang tidak memiliki pasar.

3.2.2 Sumber Daya Manusia

Manusia di samping sebagai pelaku pembangunan juga sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Data-data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir di setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik memerlukan data kependudukan .

Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 2009

Kecamatan Penduduk Sex Kepadatan

Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Penduduk

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 01 Kaliwungu 44.475 44.916 89.391 99,02 2.733 02 Kota 44.188 47.338 91.526 93,35 8.742 03 Jati 46.941 49.143 96.084 95,52 3.653 04 Undaan 34.120 34.331 68.451 99,39 954 05 Mejobo 33.938 34.422 68.360 98,59 1.859 06 Jekulo 48.314 48.772 97.086 99,06 1.171 07 Bae 30.580 30.933 61.513 98,86 2.638 08 Gebog 46.508 46.301 92.809 100,45 1.686 09 Dawe 46.994 47.035 94.029 99,91 1.095 Kab. Kudus 376.058 383.191 759.249 98,14 1.786

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2009 sebanyak 759.249 jiwa, terdiri dari 376.058 laki-laki dan 383.191 wanita, dengan sex rasio sebesar 98,14. Angka tersebut mempunyai arti jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Dari 100 perempuan hanya ada 98 laki-laki. Data menunjukkan laki-laki lebih sedikit dari perempuan merata di semua kecamatan di Kabupaten Kudus, kecuali Kecamatan Gebog sex rasio lebih dari 100 persen, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan..

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, disamping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Apabila dilihat penyebarannya, maka kecamatan yang paling tinggi persentase jumlah penduduknya adalah Kecamatan Jekulo yakni sebesar 12,79 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kudus, kemudian berturut-turut Kecamatan Jati 12,66

persen, dan Kecamatan Dawe dengan nilai 12,38 persen. Sedangkan kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bae sebesar 8,10 persen.

Informasi tentang distribusi penduduk secara geografis dan terkonsentrasinya penduduk di suatu tempat memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan penduduk, yang umumnya disertai dengan kemiskinan, dengan pembangunan dan program-program untuk mengurangi beban kepadatan penduduk atau melakukan realokasi pembangunan atau realokasi penduduk untuk bermukim di tempat lain.

Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung (carrying

capacity) suatu wilayah. Indikator yang umum dipakai adalah Rasio

Kepadatan Penduduk (density ratio) yaitu rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun tertentu.

Kepadatan penduduk dari waktu ke waktu cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Tahun 2009 tercatat sebesar 1.786 jiwa setiap km2. Di sisi lain penyebaran penduduk sangat

tidak merata, Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya yaitu 8.742 jiwa per km2, dan Kecamatan Undaan paling

rendah kepadatanya penduduknya yaitu 954 jiwa per km2.

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. Menurut BPS, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dari jenis kegiatannya, angkatan kerja yaitu penduduk yang siap terlibat dalam