PENERBIT PT KANISIUS

NYAMPLUNG TANAMAN MULTIFUNGSI

POTENSI SEBARAN DAN MANFAATNYA DI NUSA TENGGARA BARAT DAN BALI

OLEH

1018003XXX

© 2018 - PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349 E-mail : office@kanisiusmedia.co.id

Website : www.kanisiusmedia.co.id

Cetakan ke- 3 2 1

Tahun 20 19 18

Editor : Rosa de Lima Desain isi : Oktavianus Sampul : Joko Sutrisno

ISBN 978-979-21-xxxx-x

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

iii

iii

KATA PENGANTAR

Kontribusi hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali belakangan ini diduga semakin meningkat. Hal ini terkait dengan titik balik arah pembangunan kehutanan, yang dari semula berbasis kayu (timber-based managment) menjadi berbasis sumber daya (resource-(timber-based management). Nyamplung (Callophylum inophyllum L.) adalah salah satu tanaman HHBK yang cukup potensial di NTB dan Bali, yang salah satu manfaatnya sebagai bahan baku energi (biofuel).

Multifungsi kegunaan nyamplung bagi kehidupan manusia sepertinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat NTB dan Bali, kecuali pemanfaatan produk kayunya sebagai bahan baku untuk pembuatan perahu dan konstruksi bangunan. Hampir seluruh bagian tanaman nyamplung berdayaguna dan menghasilkan berbagai macam produk yang bernilai ekonomis. Kayunya dapat berfungsi sebagai kayu pertukangan, sedangkan buahnya (biji nyamplung) sebagai bahan baku energi atau bahan bakar nabati (BBN), dan daun, bunga, serta getah nyamplung dapat digunakan sebagai bahan baku obat-obatan dan kosmetik. Namun demikian, karena kebutuhan dan bernilai ekonomis, terutama dari produk kayunya maka tanaman nyamplung yang tumbuh alami di pinggir-pinggir pantai telah banyak ditebang oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan tanaman nyamplung perlu dilakukan secara lestari dalam rangka mengantisipasi kelangkaan sumber bahan baku, utamanya untuk bahan baku energi (BBN).

iv

Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu (BPTHHBK) Mataram sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melakukan serangkaian kegiatan penelitian tentang jenis nyamplung sejak 2010 - 2015. Aspek yang telah diteliti dan dibahas dalam buku ini, yaitu kegunaan dan manfaat produk nyamplung, ekologi dan habitatnya, kuantifikasi potensi, budidaya, dan pengolahan produk nyamplung.

Harapan adanya pasar yang pasti dari produk-produk nyamplung selain produk kayunya, menyebabkan meningkatnya harapan nilai tambah bahan baku nyamplung, sekaligus pengembangan tanaman nyamplung di wilayah NTB dan Bali. Untuk itu, penyusunan buku ini dianggap penting dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak (stakeholders) yang membutuhkan informasi tentang jenis nyamplung dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Mataram, Juni 2018

Bintarto Wahyu Wardani, S. Hut., M.Sc. NIP. 19740916 200112 1 001

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

I PENDAHULUAN ... 1

II MANFAAT DAN KEGUNAAN TANAMAN NYAMPLUNG... 5

A. Manfaat Tegakan/Pohon Nyamplung ... 6

B. Pemanfaatan Bagian Tanaman ... 7

1. Buah Nyamplung ... 8

2. Bunga Nyamplung ... 10

3. Daun Nyamplung ... 11

4. Getah dan Kulit Pohon Nyamplung ... 12

5. Kayu Nyamplung ... 13

III EKOLOGI DAN HABITAT NYAMPLUNG ... 15

A. Karakteristik Pohon dan Sebarannya ... 18

B. Karakteristik Umum Habitat ... 22

C. Fenologi Nyamplung ... 28

1. Pembungaan ... 29

vi

IV KUANTIFIKASI POTENSI PRODUK NYAMPLUNG 33

A. Potensi Tegakan Nyamplung ... 36

B. Produksi Buah Nyamplung ... 37

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuahan ... 41

V TEKNIK BUDIDAYA NYAMPLUNG ... 43

A. Tempat Tumbuh... 44

B. Pembibitan Nyamplung ... 46

1. Pengunduhan Buah ... 46

2. Perkecambahan Benih ... 48

3. Pembuatan bibit ... 49

C. Penanaman dan Pemeliharaan Nyamplung ... 51

D. Penanaman Nyamplung Pola Agroforestry ... 55

VI PENGOLAHAN PRODUK NYAMPLUNG ... 57

A. Pengolahan Biji ... 59

B. Karakter Minyak Biji Nyamplung ... 63

DAFTAR PUSTAKA ... 67

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pohon nyamplung dan pertajukannya ... 7

Gambar 2. Buah dan biji nyamplung ... 8

Gambar 3. Bunga nyamplung ... 11

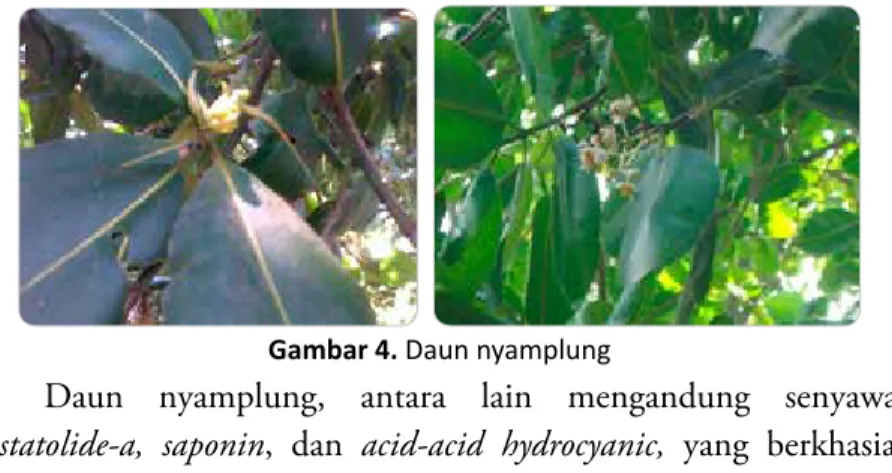

Gambar 4. Daun nyamplung ... 11

Gambar 5. Kulit batang pohon nyamplung ... 13

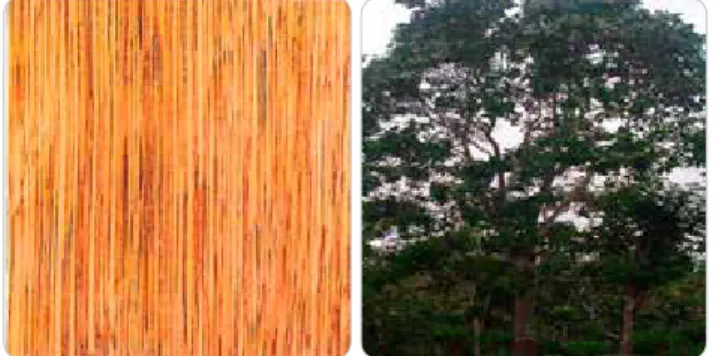

Gambar 6. Kayu dan percabangan tajuk sebagai sumber kayu nyamplung ... 13

Gambar 7. Prediksi sebaran nyamplung di wilayah Bali Nusra (Bustomi et al, 2008) ... 17

Gambar 8. Penebangan pohon nyamplung di Kabupaten Dompu ... 18

Gambar 9. Pertajukan dan percabangan pohon nyamplung 19 Gambar 10. Posisi daun, bunga dan buah nyamplung ... 20

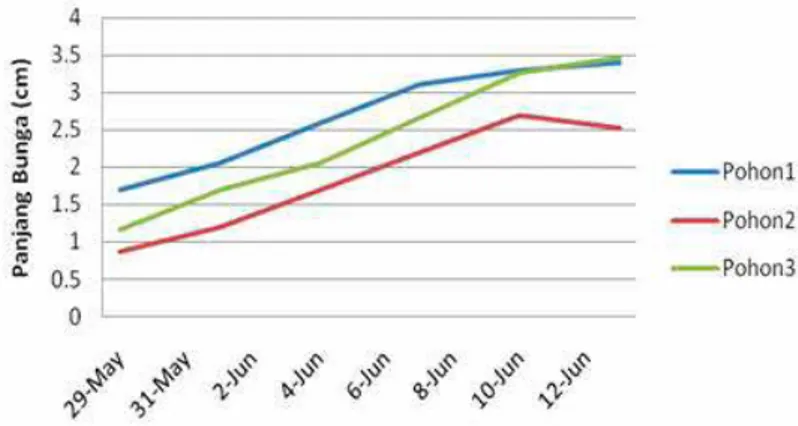

Gambar 11. Pohon nyamplung di pinggir pantai Sekongkang (Sumbawa) persawahan (Lombok) 24 Gambar 13. Perkembangan panjang bunga dari tangkai hingga pucuk bunga di Sambelia, Lombok Timur... 29

Gambar 14. Skema periode perkembangan bunga nyamplung menjadi buah ... 31

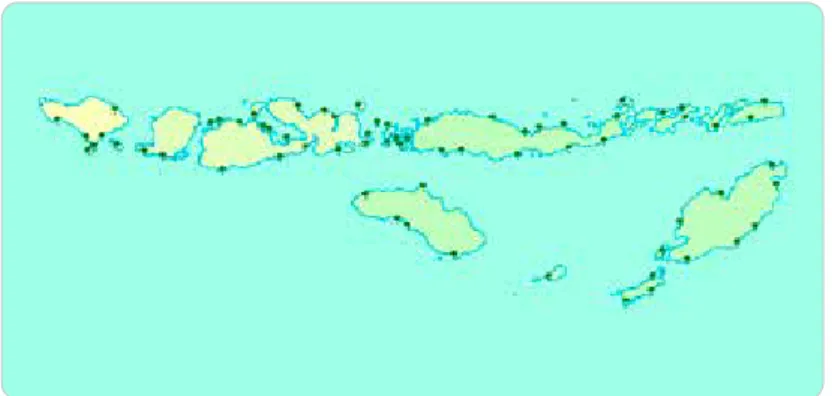

Gambar 15. Peta lokasi sebaran nyamplung di Bali dan Nusa Tenggara Barat ... 34

Gambar 16. Penandaan dan pengukuran dimensi pohon nyamplung ... 35

viii

Gambar 17. Rendemen buah bagus per pohon dari 5

kelompok tempat tumbuh ... 39

Gambar 18. Prosedur penghitungan rendemen biji nyamplung ... 40

Gambar 19. Rendemen biji nyamplung ... 41

Gambar 20. Tanaman nyamplung di pinggir pantai Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ... 45

Gambar 21. Kondisi di bawah pohon nyamplung sebelum dan setelah dibersihkan di Sekongkang Sumbawa ... 47

Gambar 22. Buah nyamplung yang jatuh dan biji nyamplung setelah dikupas ... 48

Gambar 23. Pengupasan cangkang dari biji nyamplung ... 48

Gambar 24. Pembibitan nyamplung ... 50

Gambar 25. Tanaman nyamplung ... 54

Gambar 26. Tanaman nyamplung muda dengan pola agroforestry ... 55

Gambar 27. Alur proses persiapan bahan baku untuk mendapatkan minyak biji nyamplung ... 60

Gambar 28. Proses pengepresan biji untuk menghasilkan minyak mentah ... 61

Gambar 29. Minyak mentah (kiri) dan hasil deguming (kanan) ... 62

ix

DAFTAR TABEL

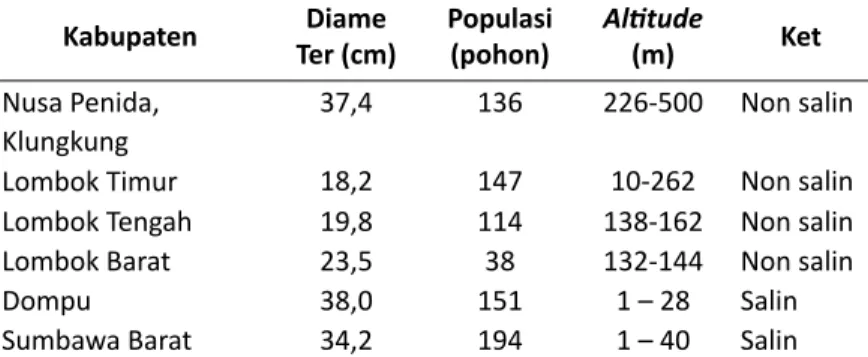

Tabel 1. Karakteristik Umum Habitat dan Populasi

Nyamplung di Lokasi Sebaran ... 26

Tabel 2. Sifat Fisik dan Kimia Tanah di Lokasi Sebaran

Per Kecamatan ... 28

Tabel 3. Kelompok Karakteristik Pengamatan Buah

Nyamplung ... 35

Tabel 4. Populasi, Diameter Rata-rata Pohon, dan Ketinggian Tempat pada Setiap Lokasi Sebaran

Pohon Nyamplung ... 37

Tabel 5. Fluktuasi Jumlah Buah Selama 2 Tahun ... 38

Tabel 6. Koefesien Korelasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Buah Nyamplung

Per Pohon ... 42

Tabel 7. Komposisi Asam Lemak Minyak Nyamplung ... 64

Tabel 8. Sifat Fisiko Kimia Biokerosin Nyamplung dari

1

I

PENDAHULUAN

Luas kawasan hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah 1.071.722,83 ha atau hampir 53,00 % dari luas daratan. Produksi hasil hutan berupa kayu bulat selama 5 tahun (Tahun 2012 – 2016) sebesar 87.612,70 m3. Sebagai pembanding,

pemasukan (kebutuhan) kayu olahan di NTB pada tahun 2015 sebesar 405.075,64 m3 (Dinas LHK NTB, 2017). Sementara

itu, di Provinsi Bali, luas kawasan hutan sebanyak 130.686,01 ha atau 22,42 % dari luas daratan dengan produksi kayu bulat dan pemasukan (penerimaan) kayu pada tahun 2014 mencapai 15.686,51 m3 dan 47.098,98 m3 (Wibowo, et al, 2015). Sebagian

besar produk kayu bulat di Bali kemungkinan dihasilkan dari hutan rakyat (di luar kawasan hutan) karena 98% kawasan hutan merupakan kawasan fungsi lindung dan kawasan konservasi.

Dalam 5 tahun terakhir ini, diduga produksi kayu dari kawasan hutan di NTB dan Bali secara signifikan semakin ber-kurang. Adanya pergeseran paradigma pengelolaan hutan dari semula berbasis kayu (timber-based managment) menjadi berbasis sumber daya (resource-based management) yang menjadikan kawasan hutan mempunyai banyak fungsi. Multifungsi hutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial bagi masyarakat tidak hanya dilihat dari produk hasil kayu saja, melainkan juga dari hasil hutan bukan kayunya (HHBK). HHBK

2

akhir-akhir ini dianggap semakin penting setelah produktivitas kayu dari hutan alam semakin menurun. Perubahan pengelolaan hutan semakin cenderung kepada pengelolaan kawasan (ekosistem hutan secara utuh), juga telah menuntut diversifikasi hasil hutan selain kayu.

Salah satu tanaman yang termasuk HHBK potensial di NTB dan Bali, yaitu jenis nyamplung (Callophylum inophyllum L.). Jenis nyamplung merupakan tanaman hutan serbaguna yang salah satu manfaatnya sebagai bahan baku energi (biofuel) dari produk buahnya (biji nyamplung) sehingga jenis ini dikelompokkan sebagai HHBK penghasil minyak lemak, pati, dan buah-buahan (Departemen Kehutanan, 2007; Baharuddin dan Taskirawati, 2009). Kelebihan nyamplung sebagai bahan baku energi, yaitu bijinya mengandung kadar oktan cukup tinggi dibandingkan beberapa tanaman penghasil biofuel lainnya. Kandungan minyak pada biji nyamplung sebesar 40-73%, kusambi (Scleichera oleosa) sebesar 55-70%, dan jarak pagar (Jatropha curcas) sebesar 40-70% (Wirawan, 2007).

Biji nyamplung dapat menghasilkan minyak sampai 20 ton per ha per tahun, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman sawit yang mencapai 6 ton per ha per tahun (Agronet, 2017). Selain dari produk buahnya, semua bagian/komponen atau produk dari pohon nyamplung dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk berbagai produk. Kayu nyamplung sebagai bahan pembuat perahu dan bahan bangunan, daunnya sebagai bahan obat dan kosmetik, bunganya sebagai bahan campuran pengharum minyak rambut, getahnya mengandung bahan aktif yang diindikasikan berkhasiat untuk menekan pertumbuhan virus HIV, serta pohon nyamplung dapat berfungsi sebagai wind breaker dan tanaman konservasi sempadan pantai (Bustomi & Lisnawati, 2009).

3

I Wayan Widhana Susila

Untuk mendorong pengembangan biofuel, pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional dengan menetap-kan target produksi biofuel pada tahun 2025 sebesar 5 % dari total kebutuhan energi minyak nasional (PP No.5/2006) dan menugaskan kepada Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk berperan dalam penyediaan bahan baku energi. Semakin berkurangnya cadangan minyak bumi dan untuk menghemat devisa negara maka telah dikeluarkan kebijakan untuk meningkatkan campuran biodisel sebesar 10% mulai tahun 2013 (Kementerian ESDM, 2013). Untuk memenuhi target ini maka perlu mengembangkan dan meningkatkan produksi biji nyamplung dengan langkah awal mengetahui potensi dan sebaran nyamplung, serta membu-didayakan tanaman nyamplung untuk langkah ke depan.

Posisi/status nyamplung sebagai jenis HHBK di NTB dan Bali relatif kurang begitu dikenal oleh masyarakat setempat karena secara ekonomi kurang memberikan manfaat. Namun, manfaat sebagai produk kayu sudah dikenal masyarakat, terutama masyarakat Bali di Nusa Penida. Kayu nyamplung dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan perahu. Secara ekonomi, jenis-jenis HHBK yang sudah dikenal dan dikembangkan di NTB dan Bali, antara lain: gaharu, madu, bambu, dan lain-lain. Di Provinsi NTB hanya delapan komoditas HHBK, seperti: madu, gaharu, kemiri, bambu, aren, arang, asam, dan rotan yang tercatat volume produksinya dari tahun 2000-2005 (Bappenas, 2006). Menurut Dirt Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi (2009), produksi HHBK yang tercatat dari tahun 2003 – 2007, antara lain: rotan, madu, bambu, dan kayu bakar.

Selanjutnya, pada tahun 2013 – 2015 HHBK yang tercatat produksinya, yaitu: rotan, bambu, madu, dan kemiri (Dinas LHK NTB, 2017). Sementara nyamplung, baik sebagai komoditas

4

HHBK maupun sebagai produk kayu belum terdokumentasi hingga sekarang. Pada jenis nyamplung cukup potensial di NTB dan Bali, yang sebagian besar ditemukan tumbuh secara alami pada lahan-lahan kering maupun kritis, terutama pada daerah-daerah dekat pantai. Di NTB, tanaman nyamplung banyak dijumpai di Pulau Sumbawa Kabupaten Dompu dan Sumbawa Barat, tepatnya di Kecamatan Kilo dan Sekongkang. Sementara di Lombok beberapa ditemukan dan menyebar secara sporadis di Kecamatan Batulayar (Kab Lombok Barat), Pringgarata (Lombok Tengah), serta Kecamatan Sambelia dan Labuhan Lombok (Kab Lombok Timur). Sementara itu, di Bali banyak ditemukan di Pulau Nusa Penida Kabupaten Klungkung dan beberapa masih tersisa di Kawasan Hutan Taman Nasional Bali Barat (Bali Daratan).

5

II

MANFAAT DAN KEGUNAAN

TANAMAN NYAMPLUNG

Nyamplung termasuk jenis pohon yang mempunyai banyak manfaat. Beberapa keunggulannya ditinjau dari prospek peman-faatannya adalah regenerasi tanaman nyamplung mudah dan berbuah sepanjang tahun, tahan terhadap lingkungan ekstrem, relatif mudah dibudidayakan, hampir seluruh bagian tanaman berdayaguna dan menghasilkan berbagai macam produk yang memiliki nilai ekonomis; tanaman dapat berfungsi sebagai pemecah angin (wind breaker) untuk tanaman pertanian dan konservasi sempadan pantai, serta pemanfaatan untuk bahan baku energi atau bahan bakar nabati (BBN).

Di samping bermanfaat dalam kondisi sebagai tegakan pohon, hampir semua bagian dari tanaman nyamplung memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Tegakan pohon nyamplung selain untuk konservasi sempadan pantai (Leksono, et al, 2010), juga memiliki potensi anti kuman HIV (human immunodeficiency virus) (Mukhlisi dan Sidiyasa, 2011). Kayunya berfungsi sebagai kayu pertukangan, buahnya (biji nyamplung) sebagai bahan baku energi atau bahan bakar nabati (BBN), serta daun, bunga, dan getahnya dapat digunakan sebagai bahan baku obat-obatan dan kosmetik. Di pasaran selain produk kayu, produk dari biji nyamplung seperti biodisel dan biokerosin sudah dikenal masyarakat di Jawa. Biodisel

6

dari biji nyamplung diharapkan sebagai substitusi solar dari bahan baku fosil (minyak bumi) dan biokerosin sebagai pengganti bahan bakar minyak tanah (Sopamena, 2007).

A. Manfaat Tegakan/Pohon Nyamplung

Tegakan tanaman nyamplung berfungsi sebagai pemecah angin dan dapat melindungi tanaman semusim dari hembusan angin kencang. Tanaman nyamplung dapat mentolerir hempasan air garam, kekeringan (periode kurang lebih 4 – 5 bulan), dan pada genangan air dalam periode singkat. Pertumbuhan terbaiknya pada tanah berpasir, tetapi dapat juga mentolerir pada tanah liat, tanah berkapur, dan tanah berbatu di daerah pesisir pantai. (Prabakaran dan Britto, 2012). Nyamplung biasanya tumbuh di sekitar aliran sungai ataupun di pinggiran pantai dan mampu hidup dengan baik sampai ketinggian 500 m di atas permukaan laut (Hadi, 2009). Kondisi pertajukannya yang rindang, rapat, dan lebar dapat menghalangi dan mengurangi terpaan angin kencang pada tanaman bawah dan di sebelahnya (Gambar 1). Tanaman nyamplung dapat berfungsi dan dimanfaatkan sebagai tanaman konservasi sempadan pantai (mencegah abrasi), penahan gelombang pasang, penahan tebing sungai dari longsor, penjaga kualitas air payau, sebagai tanaman pioner, serta dapat bertahan hidup dalam kondisi alam yang ekstrem seperti alam di pantai dan sekitarnya.

Di samping itu, nyamplung dapat digunakan sebagai tanaman sela atau campuran dalam pola sistem agroforestry karena dalam pemanfaatan ruang dan unsur hara relatif tidak berkompetisi dengan tanaman pangan. Usaha tani nyamplung dapat dilakukan secara tumpangsari dengan tanaman kacang tanah. Tumpangsari dilaksanakan saat fungsi penahan angin dari tanaman nyamplung dapat digunakan (diasumsikan pada tahun ke-3) dan masa terakhir dari kegiatan tumpangsari, yaitu tahun ke-7 saat tanaman

7

I Wayan Widhana Susila

nyamplung mulai produksi (Bustomi, et al, 2008). Sementara itu, sumber lain menyatakan bahwa tegakan atau pohon nyamplung juga dimanfaatkan sebagai penahan api, penahan angin dan garam di pantai, tanaman perindang di taman, serta kayunya dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dan perahu (Adinugraha, et al, 2013).

Gambar 1. Pohon nyamplung dan pertajukannya B. Pemanfaatan Bagian Tanaman

Hampir semua bagian atau produk nyamplung dapat di-man faatkan untuk kehidupan manusia. Bagian-bagian dan produk tanaman itu berasal dari buah, daun, kayu, bunga, dan getah nyamplung. Sebagian besar komponen dari pohon nyamplung dapat menghasilkan minyak, tetapi yang paling banyak kandungannya pada bagian buah dan getah pohon (Rostiwati, et al, 2007). Heryati (2007) menyatakan bahwa minyak nyamplung mentah mengandung komponen yang aktif mempercepat kesembuhan luka atau pertumbuhan kulit (cicatrization), serta dapat digunakan sebagai penyubur rambut dan obat rematik (Hadi, 2009). Semenatra itu, kayunya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti kontruksi bangunan dan perahu. Kemudian, minyak dari biji nyamplung dapat digunakan untuk penerangan dan sebagai bahan untuk pembuatan sabun (Pitopang, et al, 2008).

8

Selanjutnya, kegunaan dari masing-masing produk tanaman nyamplung dijabarkan sebagai berikut.

1. Buah Nyamplung

Buah nyamplung berbentuk bulat, diameternya sekitar 2,5 – 3,5 cm dengan bakal buah umumnya berwarna merah. Buah nyamplung yang masih muda berwarna hijau, sedangkan buah yang sudah tua berwarna kekuningan. Buah yang berwarna hijau bila dikeringkan menjadi warna cokelat. Kulit buah tipis dan akan mengelupas ketika mulai mengering. Bijinya bulat, tebal, keras, warna cokelat, inti biji berwarna kuning dan tempurungnya keras

mirip tempurung kelapa (Gambar 2).

Gambar 2. Buah dan biji nyamplung

Buah nyamplung yang menghasilkan biji nyamplung merupakan salah satu bahan baku energi terbarukan yang dapat menghasilkan biofuel. Biji nyamplung dapat diolah menjadi produk minyak dan berbagai macam produk turunannya, dengan prospek pemasaran yang menjanjikan. Kandungan minyak dari biji nyamplung mengandung kadar oktan cukup tinggi dibandingkan beberapa tanaman penghasil biofuel lainnya. Kandungan minyak pada biji nyamplung sebesar 40 – 73%, kusambi (Scleichera oleosa) sebesar 55 – 70%, jarak pagar (Jatropha curcas) sebesar 40 – 60%, dan kelapa sawit (Elaeis guineensis atau E. Oleifera) sebesar 46 – 54 % (Wirawan, 2007). Kelebihan nyamplung sebagai bahan baku

9

I Wayan Widhana Susila

BBN adalah kandungan minyak dari bijinya sangat tinggi dan dalam pemanfaatannya tidak berkompetisi dengan kepentingan pangan.

Penggunaan minyak nyamplung sebagai BBN dapat dalam bentuk biodiesel lebih ramah lingkungan, namun sementara penggunan biodiesel dari minyak nyamplung masih belum dapat diterapkan secara operasional karena harganya masih lebih tinggi dari harga BBM solar. Secara operasional, penggunaan minyak nyamplung murni (PPO) menjadi alternatif yang lebih potensial sebagai bahan baku energi (BBN). Secara teknis, minyak nyamplung murni dapat digunakan sebagai BBN pengganti solar, namun kekentalan dan kadar asam lemak bebas yang tinggi serta adanya senyawa pengotor masih menjadi kendala.

Biji nyamplung selain sebagai BBN, juga dapat digunakan sebagai obat kudis, penerangan, penumbuh rambut, bahan kerajinan, hiasan rumah, dan lain sebagainya (Heyne, 1987). Bijinya setelah diolah menjadi minyak bermanfaat untuk pelitur, minyak rambut dan minyak urut, obat urus-urus dan rematik, efektif membasmi kuman dan mencegah infeksi, briket bungkil, pakan ternak, herbisida, dan bahan pembuatan sabun (Sukardi dan Abbas, 2016). Sumber lain juga menyatakan bahwa minyak biji nyamplung bersifat toksik cukup kuat dan dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi rambut rontok karena memiliki kemampuan antiparasit dan menghasilkan zat bioaktif sebagai bahan baku kosmetika (Tempesta dan Michael, 1993 dalam Santi, 2009). Zat bioaktif yang dihasilkan dari minyak biji nyamplung diketahui memiliki potensi besar sebagai anti-HIV yang mengandung senyawa inophyllum A-E, inophyllum P, inophyllum G-1, dan inophyllum G-2.2 (Sukardi dan Abbas, 2016).

Di samping itu, kulit dari biji nyamplung juga berpotensi sebagai bahan antikanker (Santi, 2009; Malarvizhi dan

10

Ramakrishnan, 2011). Tempurung biji nyamplung yang potensinya diperkirakan 30 – 40 % dari buahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku arang aktif, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai adsorben (zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari suatu fluida) dan salah satu pemanfaatannya sebagai bahan penjernih minyak (Wibowo, et al, 2010).

2. Bunga Nyamplung

Bunga nyamplung termasuk bunga majemuk, bentuknya tandan di ketiak daun yang teratas, berkelamin dua, diameter 2-3 cm, daun berkelopak empat tidak beraturan, benang sari banyak, tangkai putik membengkok, kepala putik bentuk perisai, daun mahkota empat, lonjong, warna putih (Gambar 3) (Bustomi dan Lisnawati, 2009; Yunitasari dan Arani, 2009). Bunga nyamplung dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik dan minyak rambut (Bustomi & Lisnawati, 2009). Bagian bunga berbau harum sehingga sering dipergunakan sebagai pengharum lemari pakaian. Menurut Heyne (1987), bunga nyamplung terutama pada benang sari berwarna kuning dapat digunakan sebagai obat untuk wanita bersalin, di Jawa Tengah dipergunakan sebagai jamu (Santi, 2009). Permasalahan pembungaan nyamplung, yaitu ketersediaan bahan baku di lapangan, yakni pembungaannya tidak terjadi serempak sepanjang tahun sehingga kapan terjadi panen raya bunga belum bisa ditentukan (Nurtjahjaningsih, et al, 2012). Proses pembungaan terjadi sebelum pembuahan. Nyamplung berbuah sepanjang tahun dengan musim buah raya umumnya terjadi pada bulan Agustus – September (Bustomi et al, 2008).

Di Wilayah NTB dan Bali, pembuahan nyamplung ber-variasi, yaitu pada bulan Juni – Oktober (Susila dan Agustarini, 2014). Jadi, bunga tersedia dan dapat dikumpulkan 1 – 2 bulan sebelumnya. Di samping bunga nyamplung dapat dimanfaatkan,

11

I Wayan Widhana Susila

keberadaannya juga sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas buah (biji) yang dihasilkan. Oleh karena itu, sangat perlu dipertimbangkan keberlangsungan pembungaan untuk mendapatkan buah nyamplung. Terjadinya buah nyamplung umumnya tidak jauh dari tempat pembungaannya pada setiap tajuk pohon.

Gambar 3. Bunga nyamplung

3. Daun Nyamplung

Daun nyamplung berwarna hijau, tunggal, bersilang ber-hadapan, bulat memanjang atau bulat telur, ujung tumpul, pangkal membulat, tepi rata, pertulangan bersirip, panjang 10-21 cm, lebar 6-11 cm, tangkai 1,5-2,5 cm, daging daun seperti kulit/belulang (Gambar 4) (Bustomi dan lisnawati, 2009; Yunitasari dan Arani, 2009).

Gambar 4. Daun nyamplung

Daun nyamplung, antara lain mengandung senyawa: costatolide-a, saponin, dan acid-acid hydrocyanic, yang berkhasiat

12

seba gai obat-obatan dan bahan kosmetik (Bustomi & Lisnawati, 2009). Hasil rendaman daun nyamplung selama 1 malam dapat digunakan sebagai obat untuk mencuci mata yang sedang meradang (Heyne, 1987). Ekstrak daun selain untuk digunakan sebagai pencuci radang mata, di Kamboja dapat digunakan dalam pernapasan untuk mengobati vertigo dan migrain (Santi, 2009). 4. Getah dan Kulit Pohon Nyamplung

Pohon nyamplung mempunyai getah berwarna kekuning-kuningan bila terkena udara warnanya berubah menjadi kuning kemerahan dan akan mengeras. Getah nyamplung dapat digunakan sebagai obat rematik (encok), persendian yang kaku dan sakit kejang-kejang dengan cara mengoleskan pada bagian anggota tubuh yang sakit. Getahnya yang bersifat racun, sering digunakan oleh orang atau suku Samoa (Negara Bagian USA di Pasifik) untuk membuat panah beracun serta dapat digunakan untuk mengobati pembengkakan dan penyakit tumor (Tempesta and Michael, 1993 dalam Santi, 2009).

Selanjutnya, bahan aktif dari getah nyamplung diindikasikan berkhasiat untuk menekan pertumbuhan virus HIV (Bustomi & Lisnawati, 2009). Minyak dari getah nyamplung disebut minyak tamamu (Tahiti), minyak undi (India), dan minyak domba (Afrika). Kulit batang pohonnya sebagai obat tradisional (Gambar 5), secara eksternal dapat digunakan untuk mengobati pembengkakan kelenjar, sedangkan secara internal digunakan untuk memperlancar buang air kecil (diuretic). Sedangkan, rebusan kulit batang digunakan untuk mengobati penyakit keputihan dan rematik (Heyne, 1987).

13

I Wayan Widhana Susila

Sumber: I: Martawijaya et al, 2005

Gambar 5. Kulit batang pohon nyamplung

5. Kayu Nyamplung

Berat kayunya agak ringan hingga sedang, strukturnya lembut, agak halus namun padat, mempunyai urat yang lebih halus dan serat yang lebih lurus. Penampilan kayunya berwarna kelabu hingga warna merah bata atau kayu terasnya berwarna cokelat merah pucat dan kayu gubalnya berwarna cokelat kelabu pucat (Gambar 6) (Martawijaya, et al, 2005). Kayu nyamplung termasuk kelas awet II dan sangat awet bila di dalam air laut (Heyne, 1987; Martawijaya, et al, 2005). Batang pohon nyamplung berbentuk bulat dengan warna cokelat atau putih kotor dengan percabangan yang mendatar (Gambar 6).

Gambar 6. Kayu dan percabangan tajuk sebagai sumber kayu nyamplung (II: Martawijaya, et al, 2005)

14

Kayu nyamplung termasuk kayu komersial, dapat digunakan sebagai bahan pembuatan perahu, balok, tiang, papan lantai, furnitur, pembuatan lemari, kapal, alat musik, kano dan papan pada bangunan perumahan dan bahan konstruksi ringan. Untuk daerah pesisir, kayu nyamplung atau tanaman nyamplung sudah dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat nelayan karena kayunya sebagai bahan baku pembuatan komponen perahu.

15

III

EKOLOGI DAN HABITAT

NYAMPLUNG

Nyamplung masuk ke dalam marga Callophylum yang mempunyai sebaran cukup luas di dunia, yaitu: Madagaskar, Afrika Timur, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik, Hindia Barat, dan Amerika Selatan. Tanaman nyamplung dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis dan sub tropis (Heryati, et al, 2007). Sebaran jenis nyamplung di Indonesia mulai dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Jenis nyamplung merupakan salah satu tanaman daerah tropis (Bustomi, et al, 2008). Tanaman nyamplung umumnya tumbuh di daerah panas, dataran rendah, dan sebagian besar tumbuh di pinggir pantai dengan struktur tanah berpasir, tetapi terkadang ditemukan juga di dataran tinggi berpasir dengan ketinggian 200 - 400 m di atas permukaan laut (dpl) (Dishut Jateng, 2008).

Sementara itu, menurut Heryati, et al. (2007); Friday dan Okano (2006) tumbuhan nyamplung dapat tumbuh pada ketinggian sampai 800 m dpl. Tanaman ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap berbagai jenis tanah, pasir, lumpur, maupun tanah yang telah mengalami degradasi (Anonim, 2011). Nyamplung biasanya tumbuh di daerah panas pada dataran rendah, sebagian

16

esar juga tumbuh di pinggir pantai atau sungai pada ketinggian sampai 300 mdpl. Dalam dunia perdagangan nyamplung dikenal dengan nama bintangur, nyamplung (Indonesia), beauty leaf oil nut tree (Inggris).

Di Indonesia beberapa nama lokal nyamplung sebagai berikut: di Pulau Sumatera disebut bintangur, bintol, mentangur dan penaga; di Pulau Jawa disebut bunut, nyamplung, dan punaga; di Pulau Kalimantan disebut bataoh, bentangur, butoo, jampelung, dan jinjit; di Pulau Sulawesi disebut betau, bintula, dinggale dan pude; di Kepulauan Maluku disebut balitoko, bintau, bitaur dan pataule; dan di Nusa Tenggara Timur disebut bentango, gentangir, mantau, dan samplong (Martawijaya et al, 2005). Sedangkan, di beberapa daerah yang lain disebut dengan nama-nama, seperti: penago (Lampung), capilong (Maluku), camplong (madura), nyamplung (Bali dan Lombok), camplung (Nusa Penida, Bali), dan mantau (Bima Sumbawa).

Di Bali, tanaman nyamplung yang masih tersisa menyebar secara sporadis pada daerah-daerah pinggir pantai di Bali Barat dan Kecamatan di Pulau Nusa Penida (di luar Bali daratan). Di Nusa Tenggara Barat (NTB), tanaman nyamplung masih dapat ditemukan dan menyebar secara sporadis di Kecamatan Batulayar (Lombok Barat), Pringgarata (Lombok Tengah), Sambelia (Lombok Timur), Sekongkang (Sumbawa Barat), dan Kecamatan Kilo (Kab Dompu). Sebelumnya, diinformasikan oleh Bustomi, et al (2008), bahwa di Bali dan NTB menyebar di seluruh pantai yang ada dan di dataran rendah (Gambar 7).

17

I Wayan Widhana Susila

Gambar 7. Prediksi sebaran nyamplung di wilayah Bali Nusra (Bustomi et al, 2008)

Menurunnya, populasi alam tegakan nyamplung di NTB dan Bali karena eksploitasi yang berlebihan untuk kayu pertukangan (bahan baku pembuatan perahu dan kontruksi bangunan) (Gambar 8). Padahal, buah (terutama bijinya), bunga, daun, dan getahnya sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku energi dan obat-obatan. Peningkatan populasi nyamplung, terutama pada sebaran habitat alaminya perlu dilakukan. Pengetahuan karakteristik habitat alami/kesesuaian tempat tumbuhnya di NTB dan Bali perlu diketahui secara lebih baik bagi keberhasilan peningkatan populasi nyamplung, terutama ketika jenis ini akan dibudidayakan bersama dengan jenis lainnya. Untuk mendukung tujuan itu, uraian berikut ini menyajikan sekilas karakteristik habitat dan ekologi jenis nyamplung pada sebaran alamnya di NTB dan Bali.

18

Gambar 8. Penebangan pohon nyamplung di Kabupaten Dompu A. Karakteristik Pohon dan Sebarannya

Klasifikasi jenis nyamplung, antara lain sebagai berikut. Kerajaan : Plantae Divisi : Magnoliophyta Kelas : Magnoliopsida Ordo : Malpighiales Famili : Clusiaceae/Guttiferae Upafamili : Kielmeyeroideae Bangsa : Calophylleae Genus : Calophyllum

Species : Calophyllum inophyllum L.

Nyamplung memiliki habitus berupa pohon yang bertajuk rimbun dengan tinggi mencapai 10-30 m, batang berwarna cokelat, bulat dan berkayu, biasanya tumbuh agak bengkok, condong atau bahkan cenderung mendatar, serta memiliki getah lekat berwarna putih atau kuning. Panjang cabang dan diameternya dapat mencapai 21 meter dan 150 cm, dengan percabangan mendatar dan tidak berbanir (Gambar 9). Kayunya mempunyai tekstur agak kasar tidak merata dengan arah serat sangat berpadu, agak

19

I Wayan Widhana Susila

bergelombang atau tidak teratur. Kualitas kayunya tergolong kelas awet II – IV dan kelas kuat II – III dengan berat jenis (BJ) 0,69 (0,58-0,79) (Martawijaya, et al, 2005).

Gambar 9. Pertajukan dan percabangan pohon nyamplung

Tanaman nyamplung biasanya menghasilkan buah yang berbentuk bulat dengan diameter 2,5 - 3,5 cm dengan bakal buah umumnya berwarna merah. Buah nyamplung yang masih muda berwarna hijau, sedangkan buah yang sudah tua berwarna kekuningan atau seperti kayu bila sudah dipetik dan dibiarkan lama. Buah yang berwarna hijau bila dikeringkan menjadi cokelat.

Kulit buah tipis dan akan mengelupas ketika mulai mengering.

Bijinya bulat, tebal, keras, warna cokelat, inti biji berwarna kuning. Tempurungnya keras mirip tempurung kelapa, melindungi inti biji yang mengandung minyak, berbentuk bulat mancung berwarna

kuning. Helai daun berbentuk jorong hingga agak lonjong atau

bundar telur terbalik dengan ujung tumpul, membundar, atau melekuk ke dalam, kaku seperti kulit dan mengkilap. Daun tunggal bersilang berhadapan, pertulangan menyirip, panjang 10-21 cm, lebar 6 – 11 cm, dan tangkai 1,5 – 2,5 cm. Bunga majemuk berbentuk tandan dan berbau harum terletak pada ketiak daun yang teratas. Bunga mahkota berwarna putih, benangsari berwarna

20

kuning sebanyak empat helai dan benangsari banyak (Soerianegara dan Lemmens, 1993; Bustomi, et al, 2008) (Gambar 10).

Di NTB dan Bali, umumnya nyamplung berbuah sepanjang tahun dengan musim buah raya terjadi pada Agustus – September. Pohon nyamplung mulai berbuah pada umur 7 tahun dan masih berproduksi sampai umur 58 tahun (Bustomi, et al, 2008). Ukuran diameter bunga, buah, dan lama waktu pembuahan diduga dipengaruhi oleh faktor genetik individu pohon nyamplung.

Gambar 10. Posisi daun, bunga dan buah nyamplung

Tanaman nyamplung termasuk jenis toleran. Hal ini dicirikan oleh karakteristik tajuk yang selalu hijau, percabangan yang cukup rapat dengan jumlah daun yang cukup banyak serta pertumbuhannya yang baik di bawah naungan pohon lainnya. Sifat toleran suatu jenis tidak konsisten, namun dapat dipengaruhi oleh kesuburan tanah untuk menjadi relatif konsisten terhadap sifat toleran suatu jenis. Semakin tinggi kesuburan tanah maka tumbuhan akan teradaptasi untuk semakin toleran (Mitloehner, 2007). Karakteristik itu diperkirakan bahwa nyamplung umumnya tumbuh di daerah dengan ketersediaan hara dan air yang cukup, sementara faktor cahaya dan ruang tumbuh merupakan faktor kompetisi yang lebih dominan yang akan menyebabkan nyamplung teradaptasi sebagai jenis toleran. Dalam karakteristik itu akan

21

I Wayan Widhana Susila

sangat umum ditemukan populasi nyamplung bercampur dengan vegetasi lainnya.

Di Lombok, terutama di Desa Korleko Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur diketahui adanya sebaran populasi nyamplung yang relatif kecil oleh kelelawar, namun sebaran populasi nyamplung lebih utama terjadi pada sekitar aliran air sungai. Hal ini terindikasi dari ditemuinya populasi nyamplung di bagian hulu hingga hilir sungai dan mencapai muara sungai di tepi pantai (Handoko, et al, 2011). Berdasarkan hasil survai pada tahun 2011 di Bali dan NTB, tanaman nyamplung secara sporadis banyak ditemukan pada lokasi-lokasi berikut.

1. Bali daratan, Pantai sanur Kota Denpasar (posisi 03°08’98,70’’ LS dan 90°39’95,10’’ BT, elevasi 2 m dpl), Pantai Kuta Kab Badung (posisi 02°98’50,80’’ LS dan 90°35’91,00’’ BT, dengan elevasi 2 m dpl), dan Pantai Tanah Ampo Manggis Kab Karangasem (posisi 03°36’52,90’’ LS dan 90°59’30,10’’ BT dengan elevasi 1 – 3 m dpl. Nyamplung di Pantai Sanur dan Kuta kebanyakan tumbuh di dalam areal kawasan hotel. 2. Pulau (Kecamatan) Nusa Penida Kabupaten Klungkung

Provinsi Bali, menyebar di Desa Pejukutan (posisi 03°45’ 35,1’’ LS dan 90°30’ 83,0’’ BT, elevasi 250 – 350 m dpl), Desa Tanglad (posisi 08 44’ 49.3” LS dan 115 33’ 04,4” BT dengan elevasi 420 – 450 m dpl), Desa Batukandik (posisi 080

45’ 22.3” LS dan 115 32’ 01.2” BT dengan elevasi 390 – 467 m dpl, dan Desa Bunga Mekar (posisi 08 44’ 18.7” LS dan 115 29’ 40.8” BT dengan elevasi 190 – 240 m dpl).

3. Pulau Lombok, menyebar di Kabupaten Lombok Timur Desa Korleko Kec Labuhan Haji (posisi 08 61’ 48.8” – 84.5” LS dan 116 58’ 07.7” BT dengan elevasi 90 – 110 m dpl), Desa Sugian Kecamatan Sambelia (posisi 08 32’ 49.6” – 55.1” LS dan 116 67’ 73.9” – 76.0” BT dengan elevasi 10 – 22 mdpl)

22

dan Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba (posisi 08 56’ 65.5” – 61’ 63.4” LS dan 116 54’ 67.8” – 116 54’ 99.9” BT dengan elevasi 225 – 265 mdpl). Sementara itu, di Kabupaten Lombok Tengah menyebar di Desa Sintung Kecamtan Pringgarata (posisi 08 60’ 46.9” – 60’ 63.2” LS dan 116 21’ 91.3” – 116 22’ 17.8” BT dengan elevasi 135 – 165 mdpl). Di Kabupaten Lombok Barat menyebar di Desa Lembah Sari Kecamatan Batulayar (posisi 08 52’ 33.2” – 52’ 41.5” LS dan 116 09’ 80.7” – 116 09’ 90.1” BT dengan elevasi 30 – 70 mdpl) dan Desa Bengkaung Kecamatan Gunung Sari (posisi 08 51’ 57.6” – 51’ 94.0” LS dan 116 08’ 83.4” – 116 09’ 48.0” BT dengan elevasi 115 – 215 mdpl).

4. Pulau Sumbawa, di Kabupaten Sumbawa Barat menyebar di Desa Tatar Kecamatan Sekongkang (posisi 04 87’ 01.1” – 87’ 15.6” LS dan 89 98’ 33.6” – 89 98’ 43.4” BT dengan elevasi 25 – 50 mdpl) dan di Pantai Brunut Kecamatan Maluk (posisi 04 85’ 10.2” – 85’ 28.7” LS dan 89 99’ 02.9” – 89 99’ 25.7” BT dengan elevasi 1 – 15 mdpl). Kabupaten Dompu menyebar di Desa Melayu Kecamatan Kilo (posisi 06 53’ 59.6” – 54’ 48.0” LS dan 90 82’ 07.5” – 90 82’ 29.8” BT dengan elevasi 2 – 10 mdpl), Desa Lassi Kecamatan Kilo (posisi 06 56’ 02.6” LS dan 90 83’ 52.6” BT dengan elevasi 8 m dpl), Desa Tolokalo Kecamatan Kempo (posisi 06 30’ 34.9” LS dan 90 56’ 02.6” BT dengan elevasi 28 mdpl), dan Desa Hodo (posisi 06 09’ 70.7” – 17’ 45.1” LS dan 90 64’ 39.7” – 90 65’ 81.1” BT dengan elevasi 2 – 25 mdpl).

B. Karakteristik Umum Habitat

Karakteristik umum habitat nyamplung didasarkan pada hasil pengamatan pada sebaran habitat alaminya di provinsi NTB dan Bali. Karakteristik umum itu berupa parameter habitat nyamplung

23

I Wayan Widhana Susila

yang dapat terukur langsung di lapangan. Di Bali pengamatan karakteristik habitat dilakukan di Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Di Lombok dilakukan di Kecamatan Sambelia dan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dan Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Di Sumbawa dilakukan pada lokasi Kecamatan Kempo dan Kilo Kabupaten Dompu dan Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan pengamatan itu, nyamplung tumbuh di dataran rendah pada ketinggian 1 - 520 m dari permukaan laut (Susila dan Handoko, 2015). Jumlah pohon nyamplung terbanyak ditemukan pada rentang ketinggian 1 – 200 mdpl. Sesuai hasil pengamatan Bustomi dan Lisnawati (2009); Heryati, et al (2007); dan Friday dan Okano (2006), nyamplung di Indonesia banyak ditemukan di daerah pesisir pantai dengan struktur tanah berpasir. Tetapi, terkadang ditemukan juga di dataran tinggi dengan ketinggian 200 - 800 mdpl. Tanaman ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap berbagai jenis tanah, pasir, lumpur, maupun tanah yang telah mengalami degradasi.

Anakan nyamplung (permudaan nyamplung) mampu ber-tahan hidup pada penggenangan sampai setinggi 4 cm di atas permukaan tanah (Norsamsi, et al, 2015). Di lokasi penelitian Pulau Sumbawa, nyamplung ditemukan hampir 100 % di pesisir pantai pada ketinggian 1 – 40 mdpl (Gambar 11). Jumlah pohon nyamplung yang ditemukan semakin menurun dengan semakin tingginya ketinggian tempat. Di Lombok, pohon nyamplung banyak ditemukan di pinggir-pinggir aliran sungai/air hujan (Gambar 12).

24

Gambar 11. Pohon nyamplung di pinggir pantai Sekongkang (Sumbawa)

Gambar 12. Pohon nyamplung di pinggir sungai dan persawahan (Lombok)

Menurut Handoko, et al (2011), di Lombok umumnya nyamplung ditemukan di daerah dengan ketersediaan air tawar yang cukup, baik dari sungai di sekitarnya maupun dari air tanah. Umumnya aliran sungai merupakan media persebaran populasi nyamplung yang cukup dominan di samping penyebarannya oleh kelelawar. Nyamplung termasuk jenis dengan rentang habitat yang cukup lebar. Sebaran ruang tumbuh nyamplung, meliputi beberapa karakteristik tanah (pasir, liat, lempung, cenderung masam hingga cenderung salin), memiliki rentang ketinggian yang cukup lebar (0 – 700 mdpl), serta memiliki rentang kelembaban dari 90% di Belanting (daerah hulu) hingga 58% di Korleko (daerah hilir).

25

I Wayan Widhana Susila

Sementara itu, curah hujan di habitat nyamplung mempunyai kisaran 1000 (di Jerowaru) hingga 2900 mm/tahun (di Batukliang Utara). Jenis tanah di mana populasi nyamplung ditemukan cukup beragam, yaitu tanah vertisol (di daerah Pringgarata), tanah pasir dengan kandungan liat yang tinggi (di Batukliang Utara, Belanting), regosol (di Korleko), regosol agak salin (di Pujut), tanah regosol berlempung (di Sambelia), dan tanah humus/ agak asam (di Jerowaru). Populasi nyamplung di alam umumnya tercampur dengan populasi vegetasi lainnya, baik di kawasan hutan maupun di lahan milik. Populasi nyamplung menyebar sampai pada ketinggian 700 mdpl. Di daerah hulu, nyamplung ditemukan pada kondisi lingkungan yang lembab. Sementara di bagian tengah (200 – 500 mdpl), nyamplung ditemukan di sepanjang dan sekitar aliran sungai, di daerah persawahan yang beririgasi dan di daerah limpasan air sungai. Sedangkan, di bagian hilir, nyamplung ditemukan di daerah berawa di tepi pantai atau di daerah pantai yang menerima aliran air tawar musiman dari sungai di dekatnya dan cenderung sedikit menerima aliran air laut.

Habitat nyamplung di pesisir pantai, ada yang tumbuh di lokasi berair tawar/non-salin (tidak terpengaruh pasang surut air laut) dan lokasi salin (terpengaruh pasang surut air laut). Lokasi salin itu, umumnya ditemukan di Pulau Sumbawa (di Kecamatan Kilo, Kempo dan Sekongkang) dengan ketinggian tempat kurang dari 40 mdpl. Habitat nyamplung seperti ini, didukung oleh hasil pengamatan Rostiwati, et al (2009), bahwa tanaman nyamplung dapat tumbuh pada wilayah pantai berpasir pada pH 4,0 – 7,4; yaitu cenderung salin. Karakteristik umum habitat dan populasi nyamplung di lokasi pengamatan disajikan pada Tabel 1. Di Taman Hutan Raya Bukit Suharto, Hutan Pantai Tanah Merah (Kalimantan Timur), tegakan alam nyamplung tumbuh dengan komposisi tanahnya sebagian besar didominasi oleh tekstur pasir

26

dan pH 6,1 – 7,3, suhu udara 25,4 – 31,7 0C, kelembaban udara

75 – 97 % dan curah hujan rata-rata 2.000 – 2.500 mm/tahun (Mukhlisi dan Sidiyasa, 2011).

Tabel 1. Karakteristik Umum Habitat dan Populasi Nyamplung di Lokasi Sebaran

Kabupaten Ter (cm)Diame Populasi (pohon) Altitude (m) Ket Nusa Penida,

Klungkung

37,4 136 226-500 Non salin Lombok Timur 18,2 147 10-262 Non salin Lombok Tengah 19,8 114 138-162 Non salin Lombok Barat 23,5 38 132-144 Non salin

Dompu 38,0 151 1 – 28 Salin

Sumbawa Barat 34,2 194 1 – 40 Salin

Sumber: Susila dan Handoko (2015)

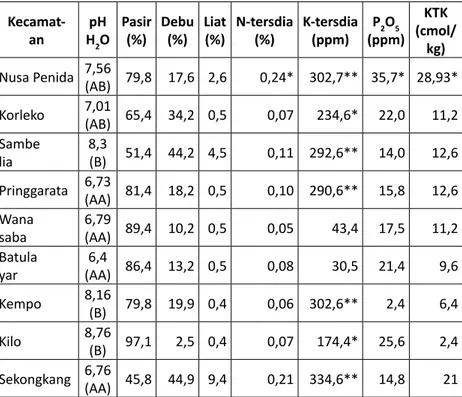

Selain ketinggian tempat tumbuh, karakteristik habitat yang lain yang perlu diperhatikan, yakni kesuburan tanah untuk mengetahui proses pembuahan tanaman hutan (Pallardy, 2008). Hasil analisis sifat fisik dan kimia tanah menunjukkan bahwa ketersediaan unsur hara bervariasi di setiap lokasi ditemukannya populasi nyamplung (Tabel 2). Tanah di lokasi Kecamatan Kempo merupakan lokasi dengan faktor pembatas terbesar bagi pertumbuhan tanaman karena ketersediaan unsur fosfor (P) terendah (2,43 ppm) (Susila dan Handoko, 2015). Unsur P merupakan unsur yang diperlukan dalam jumlah yang besar oleh tumbuhan untuk pertumbuhannya, namun jumlahnya di tanah secara alami paling sedikit dibandingkan unsur hara lainnya, sedangkan dari jumlah yang sedikit itu ketersediaannya juga rendah karena mudah terikat oleh unsur lain, seperti Aluminium (Al) pada tanah asam (pH rendah) dan Kalsium (Ca) pada tanah alkalis (Hardjowigeno, 2007).

27

I Wayan Widhana Susila

Ketersediaan air tanah (lengas tanah) pada habitat, penting untuk menunjang pertumbuhan pohon. Fraksi pasir tanah yang tinggi menyebabkan porositas tanah yang tinggi sehingga laju infiltrasi dan penguapan yang tinggi. Daerah dengan curah hujan rendah, fraksi pasir tanah yang tinggi (>60%) menyebabkan tingginya risiko tumbuhan mengalami kekeringan. Tanah dengan fraksi pasir tertinggi terdapat di Kecamatan Kilo (97 %). Tanah dengan fraksi pasir yang sangat tinggi maka memliki daya ikat butir-butir tanah terhadap unsur hara rendah sehingga pencucian hara sangat tinggi dengan semakin tingginya curah hujan. Namun, tanah dengan porositas tinggi maka memiliki ketersediaan unsur hara yang rendah (Hardjowigeno (2007).

Ketersediaan unsur hara di tanah dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia tanah, salah satunya pH dan fraksi pasir tanah. Pada tanah asam, ketersediaan unsur P berkurang karena terikatnya unsur ini oleh Al, demikian juga KTK yang tinggi akan meningkatkan kesuburan tanah, kecuali pada tanah-tanah yang asam. Tanah yang cukup subur dengan nilai unsur N, P, K (unsur makro) dan KTK bernilai sedang hingga tinggi terdapat di lokasi Kecamatan Nusa Penida. Unsur hara mikro dan makro diserap oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis, metabolisme, transport energi, dan pertumbuhan/perkembangan sel. Selanjutnya, unsur makro N mampu mempercepat pertumbuhan vegetasi dan meningkatkan produksi biji dan buah. Unsur K mampu meningkatkan kualitas buah, sedangkan unsur S meningkatkan pertumbuhan akar dan produksi buah (Hardjowigeno, 2007).

28

Tabel 2. Sifat Fisik dan Kimia Tanah di Lokasi Sebaran Per Kecamatan

Kecamat-an HpH 2O Pasir(%) Debu (%) Liat(%) N-tersdia(%) K-tersdia(ppm) (ppm)P2O5 KTK (cmol/

kg) Nusa Penida 7,56 (AB) 79,8 17,6 2,6 0,24* 302,7** 35,7* 28,93* Korleko 7,01 (AB) 65,4 34,2 0,5 0,07 234,6* 22,0 11,2 Sambe lia 8,3 (B) 51,4 44,2 4,5 0,11 292,6** 14,0 12,6 Pringgarata 6,73 (AA) 81,4 18,2 0,5 0,10 290,6** 15,8 12,6 Wana saba 6,79 (AA) 89,4 10,2 0,5 0,05 43,4 17,5 11,2 Batula yar (AA) 86,4 13,2 0,56,4 0,08 30,5 21,4 9,6 Kempo 8,16 (B) 79,8 19,9 0,4 0,06 302,6** 2,4 6,4 Kilo 8,76 (B) 97,1 2,5 0,4 0,07 174,4* 25,6 2,4 Sekongkang 6,76 (AA) 45,8 44,9 9,4 0,21 334,6** 14,8 21

Keterangan : **Kategori tinggi, *Kategori sedang, AA = Agak Asam, AB = Agak Basa, B = basa Sumber : Susila dan Handoko (2015)

C. Fenologi Nyamplung

Fenologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu masa (waktu) dari peristiwa-peristiwa biologis yang berulang-ulang dan pada waktu itu turut berperan faktor kekuatan biotik dan abiotik, yang berupa hubungan antarfase pada jenis yang sama atau jenis yang berbeda (Lieth 1974 dalam Askab, 2001). Fenologi merupakan sebuah respons tumbuhan terhadap faktor-faktor lingkungan pada suatu daerah yang merupakan manifestasi dari interaksi komponen struktur dan fungsi tanaman terhadap lingkungannya (Phillips, 1980 dalam Askab, 2001).

29

I Wayan Widhana Susila

Pengamatan fenologi nyamplung sebagian besar di lakukan di Pulau Lombok, terutama pada proses perkembangan pembungaan sampai pembuahannya. Sementara itu, nyamplung di Bali dan Sumbawa hanya diamati saat mulai berbunga, berbuah, dan panen raya buah pada setiap lokasi sebaran nyamplung. Berdasarkan pengamatan pada setiap lokasi, fenologi pembuangaan dan pembuahan relatif tidak bersamaan.

1. Pembungaan

Perkembangan pembungaan nyamplung di Jerowaru Lombok Timur terjadi pada bulan April hingga Mei. Sedangkan, pada daerah Pujut dan Pringgarata Lombok Tengah, serta Korleko dan Sambelia Lombok Timur terjadi pada bulan Mei hingga Juni. Selanjutnya, perkembangan pembungaan paling akhir terjadi di Batukliang Utara, yaitu bulan Juni hingga Juli. Perkembangan fisiologis bunga nyamplung di lokasi Sambelia digambarkan sebagai berikut (Handoko, et al, 2011).

Gambar 13. Perkembangan panjang bunga dari tangkai hingga pucuk bunga di Sambelia, Lombok Timur (Handoko, et al, 2011)

Perkembangan pembungaan dan pembuahan pohon nyamplung di beberapa lokasi terkadang terjadi sepanjang tahun,

30

yakni nyamplung berbunga kembali setelah sisa beberapa buah pada tajuk pohonnya. Hal itu artinya setelah berbunga dan berbuah pada periode pertama, kemudian dilanjutkan lagi (tanpa masa istirahat) dengan berbunga berikutnya. Kejadian ini terjadi pada tegakan/tanaman nyamplung di Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Daerah Kempo dan Kilo Kab Dompu, yang berbunga kembali pada bulan Oktober. Sedangkan, di Lombok terjadi di daerah Pringgarata Lombok Tengah, Wanasaba Lombok Timur, Batulayar Lombok Barat, berbunga lagi pada bulan November (Susila dan Agustarini, 2014).

2. Pembuahan

Periode perkembangan bunga menjadi buah nyamplung umumnya terjadi selama 1 bulan di wilayah Lombok. Perkembangan bunga menjadi buah nyamplung tersaji pada Gambar 14. Berdasarkan hasil pengamatan di Jerowaru perkembangan buah terjadi selama 2,5 bulan, yakni akhir Mei hingga awal Agustus. Sementara itu, di Korleko dan Sambelia terjadi selama 2 bulan (Juni – Agustus) dan di Batukliang Utara terjadi selama 1,5 bulan, yaitu akhir Juli hingga awal September (Handoko, et al, 2011).

31

I Wayan Widhana Susila

44

– Agustus) dan di Batukliang Utara terjadi selama 1,5 bulan, yaitu akhir Juli hingga awal September (Handoko,

et al, 2011).

Gambar 14. Skema periode perkembangan bunga nyamplung menjadi buah (Handoko, et al, 2011)

2 Minggu 2 Minggu

2 – 3 bln

Gambar 14. Skema periode perkembangan bunga nyamplung menjadi buah (Handoko, et al, 2011)

33

IV

KUANTIFIKASI POTENSI PRODUK

NYAMPLUNG

Keberadaan nyamplung di NTB dan Bali cukup potensial sebagai salah satu sumber bahan baku biofuel. Di Bali, tanaman nyamplung yang tumbuh alami masih banyak dijumpai di Pulau/ Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dan tumbuh sporadis di Kawasan Hutan Taman Nasional Bali Barat Kabupaten Jembrana. Di NTB, terutama di Pulau Lombok tanaman nyamplung banyak dijumpai di dataran menengah (ketinggian di atas 100 mdpl), sedangkan di Pulau Sumbawa sebagian besar dijumpai di dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl. Sebaran hasil pengamatan tegakan nyamplung tahun 2010 – 2012 disajikan pada Gambar 15.

Namun demikian, potensi nyamplung pada wilayah-wilayah itu belum diketahui secara akurat (belum terdata pada instansi terkait di pemda setempat). Di Provinsi NTB, sejarahnya hanya delapan komoditas HHBK, seperti: madu, gaharu, kemiri, bambu, aren, arang, asam, dan rotan yang tercatat sebagai volume produksi selama 6 tahun dari tahun 2000-2005 (Bappenas, 2006), tahun berikutnya jenis-jenis HHBK ini tidak terdokumentasi. Sementara itu, keberadaan potensi nyamplung di Bali, sejarahnya belum pernah terdokumentasi oleh pemda setempat.

34

Gambar 15. Peta lokasi sebaran nyamplung di Bali dan Nusa Tenggara Barat (Susila dan Agustarini, 2014)

Sebenarnya, akhir-akhir ini potensi kayu nyamplung NTB dan Bali telah mengalami penurunan karena aktivitas penebangan. Hasil penafsiran tutupan lahan dari Citra Satelit Landsat7 ETM tahun 2003, diduga tegakan nyamplung banyak terdapat dan menyebar di daerah dataran rendah pesisir pantai (Bustomi dan Lisnawati, 2009). Aktivitas penebangan nyamplung oleh masyarakat dilakukan karena kebanyakan keberadaan tanaman nyamplung berada di luar kawasan hutan. Di samping itu, permintaan untuk kayu pertukangan lebih dominan daripada untuk bahan baku biofuel. Seperti diketahui kayu nyamplung banyak digunakan untuk bahan baku pembuatan kontruksi perahu karena tahan terhadap perusakan air laut.

Metode survei dilakukan secara purposive untuk pemilihan lokasi sebaran nyamplung dan secara sensus pada setiap lokasi untuk mengukur dimensi pohon nyamplung (Gambar 16). Untuk pengamatan jumlah buah pada setiap pohon, dilakukan seleksi pohon sampel berdasarkan sebaran diameter pada masing-masing karakteristik tempat tumbuh. Karakteristik tempat

35

I Wayan Widhana Susila

tumbuh memperlihatkan bahwa sifat fisik dan kimia tanah, seperti pH tanah memiliki variasi yang tinggi terhadap jumlah buah nyamplung. Kemudian, ketinggian tempat juga menunjukkan hubungan yang erat terhadap variasi jumlah buah per pohon. Oleh karena itu, lokasi pengumpulan produksi buah dan biji per pohon dikelompokan menurut pH tanah dan ketinggian tempat yang relatif seragam hingga diperoleh lima kelompok lokasi seperti disajikan pada Tabel 3.

Gambar 16. Penandaan dan pengukuran dimensi pohon nyamplung (Susila dan Agustarini, 2014) Tabel 3. Kelompok Karakteristik Pengamatan Buah Nyamplung Kelompok

Kriteria pengelompokan

Lokasi pengamatan pH tanah tempat (mdpl)Ketinggian

I (6,76)AA < 150 Sekongkang, Kab Sumbawa Barat

II B

(8,46) < 150

Kempo dan Kilo, Kab. Dompu

III AA

(6,73) ≤ 150

Pringgarata, Kab. Lombok Tengah

IV (6,60)AA 150 – 300

Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat,

Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur

36

Kelompok

Kriteria pengelompokan

Lokasi pengamatan pH tanah tempat (mdpl)Ketinggian

V (7,56)AB ≥ 300

Tanglad, Batukandik, dan Pejukutan (Nusa Penida, Bali)

Sumber : Susila dan Agustarini (2014)

Keterangan: AA = agak asam, B = basa, dan AB = agak basa

A. Potensi Tegakan Nyamplung

Berdasarkan pengamatan di sembilan kecamatan NTB dan Bali menunjukkan bahwa populasi nyamplung di habitat alaminya mengelompok membentuk tegakan sebanyak 7 - 114 pohon per kelompok. Jumlah pohon nyamplung yang ditemukan sebanyak 136 pohon di Pulau Nusa Penida (1 kecamatan), 299 pohon di 5 Kecamatan Pulau Lombok, dan 345 Pohon di 3 Kecamatan Pulau Sumbawa. Untuk lebih jelasnya, populasi dan ukuran diameter pohon nyamplung pada setiap lokasi disajikan pada Tabel 4. Rata-rata ukuran diameter nyamplung di Sumbawa relatif lebih besar daripada di Lombok dan Nusa Penida.

Akan tetapi, variasi sebaran tempat tumbuhnya relatif ku-rang beragam, yaitu banyak ditemukan tumbuh sekitar dekat pantai. Tanaman nyamplung ditemukan atau menyebar tumbuh dari pantai dengan ketinggian 1 mdpl hingga daerah perbukitan dengan ketinggian 500 mdpl. Perbedaan karakteristik lingkungan telah menyebabkan perbedaan krakteristik tumbuh pohon nyamplung. Kondisi ini diketahui dari diameter yang beragam dan pertumbuhan tajuk yang melebar hingga meninggi.

Diketahui dari 148 pohon sampel, variasi diameter pohon 8 - 172 cm, tinggi tajuk bervariasi 1 - 18 m dan diameter tajuk 1 - 16 m (Susila dan Agustarini, 2014). Berbeda dengan prediksi potensi tanaman nyamplung dari hasil penafsiran tutupan lahan dari citra

37

I Wayan Widhana Susila

satelit tahun 2003, diduga potensi tegakan nyamplung di Wilayah Bali-Nusa Tenggara adalah 15.700 ha menyebar di dalam kawasan hutan dan 13.500 ha di luar kawasan hutan (Anonim, 2009).

Tabel 4. Populasi, Diameter Rata-rata Pohon, dan Ketinggian Tempat pada Setiap Lokasi Sebaran Pohon Nyamplung

No KecamatanKabupaten Lokasi ter cm)Diame

Popu lasi (phn) Elevasi (m) 1 Klungkung Nusa Penida - Tanglad 40,5 39 500 - Batukandik 24,8 55 345 – 520 - Bunga Mekar 31,3 28 226 - Pejukutan 52,8 14 231 – 374 2 Lombok Timur

- Labuhan Haji - Korleko 16,6 13 90 – 108 - Sambelia - Sugian 18,5 25 10 – 22 - Wanasaba - Mamben Daya 19,4 109 226 – 262 3 Lombok Tengah - Pringgarata - Sintung 19,8 114 138 – 162 4 Lombok Barat - Batulayar - Lembah Sari 23,5 38 132 – 144 5 Kab Dompu - Kilo - Melayu 42,1 81 1 – 6 - Lassi 35,0 16 8 - Kempo - Tolokalo 25,6 7 28 - Hodo 49,3 47 2 – 22 6 Sumbawa Barat - Sekong kang - Tatar 37,1 94 17 – 40 - Brunut 31,3 100

Sumber: Susila dan Agustarini, 2014

B. Produksi Buah Nyamplung

Produksi buah pada satu periode berbuah setiap pohon didekati melalui jumlah buah nyamplung yang ada di pohon dan jumlah buah yang jatuh di bawah tajuk. Buah yang jatuh ditampung di bawah sedemikian rupa agar buahnya teridentifikasi

38

dan tidak hilang (dengan pembersihan lahan dan membuat penahan/bedengan). Buah yang jatuh dihitung berdasarkan buah tua dan buah muda melalui warnanya. Ciri-ciri buah tua, yaitu berwarna hijau tua – kuning, sedangkan buah muda berwarna hijau. Hasil perhitungan jumlah buah per pohon pada 5 kelompok lokasi pengamatan menunjukkan variasi yang tinggi (Tabel 5).

Jumlah buah rata-rata per pohon terbesar ditemukan di kelompok lokasi Kempo – Kilo sebesar 1.087 buah dan terendah di kelompok Pringgarata 219 buah. Sedikit meningkat jika dibandingkan hasil pengamatan tahun 2011. Selama 6 bulan pengamatan, rata-rata produksi buah per pohon 539 buah dengan berat rata-rata ± 3,65 kg (Susila dan Agustarini, 2014).

Tabel 5. Fluktuasi Jumlah Buah Selama 2 Tahun Kelompok Diameter (cm) Lokasi penelitian Jumlah Buah Tahun 2011 (n/pohon)

Jumlah dan berat Buah Tahun 2012 (n/ pohon) (kg/ pohon) I 24 – 35 Sekongkang 657 ± 322 581 2,14 II 23 – 51 Kempo-Kilo 1.087 6,24 III 18 – 30 Pringgarata 617 ± 331 219 2,34 IV 15 - 27 Batulayar-Wanasaba 429 3,51 V 15 – 30 Nusa Penida 166 ± 61 377 4,01 Rata-rata 511±178 539 3,65

Sumber: Susila dan Agustarini (2014)

Selanjutnya, buah nyamplung yang tumbuh di Jawa, seperti dari Banyuwangi, Gunung Kidul, Purworejo, Cilacap, Ciamis, dan Pandeglang relatif sangat berbeda karena rata-rata menghasilkan buah 50 kg/pohon/tahun (Bustomi dan Lisnawati, 2009). Kemungkinan perbedaan ini disebabkan, (1) pohon nyamplung yang dijadikan sampel hanya kisaran diameter batang 15 – 51

39

I Wayan Widhana Susila

cm, kenyataannya banyak pohon yang lebih besar dari diameter itu, terutama di lokasi Dompu. (2) Banyak pohon yang kurang sehat dari kondisi kulit pohon dan daunnya karena intrusi air laut dan tegakannya berimpitan seperti di Sekongkang (Kabupaten Sumbawa) dan Wanasaba (Lombok Timur). (3) Pengamatan kurang lebih 6 bulan (setengah tahun/satu periode pembuahan). Akan tetapi, menurut Direksi Perum Perhutani (2009) hasil buah nyamplung per pohon sekali panen di BKPH Purworejo KPH Kedu Selatan sebanyak 1,29 kg pada tahun 1980 dan 32,57 kg pada tahun 1950/1977, sedangkan di BKPH Pedotan KPH Banyuwangi Selatan dapat menghasilkan 8 kg tanaman pada tahun 1987 (Anonim, 2009).

Rendemen buah untuk produksi minyak bervariasi antara 78 – 92 % dengan rata-rata 83,9 % (Gambar 17). Buah yang berasal dari kelompok II (Kilo – Kempo) dan kelompok V (Nusa Penida) mempunyai karakter buah yang bagus dengan berat dan rendemen buah tergolong relatif tinggi (kurang lebih 89 % dan 92 %).

79.86 89.42 79.45 78.32 92.57 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 Rendemen Pe rs en ta se ( % ) I II III IV V Keterangan :

I = Kelompok Sekongkang, II = Kilo-Kempo, III = Pringgarata, IV = Batulayar-Wanasaba, dan, V = Kelompok Nusa Penida

Gambar 17. Rendemen buah bagus per pohon dari 5 kelompok tempat tumbuh (Susila dan Agustarini, 2014)

40

Rendemen biji nyamplung adalah persentase menjadi biji yang bagus untuk bahan baku minyak dari buah nyamplung yang tersedia. Prosedur pengamatan dan penentuan rendemen biji nyamplung disajikan seperti pada Gambar 18. Rata-rata rendemen biji bagus hanya sekitar 67,79%. Rendemen jumlah biji terbanyak diperoleh dari kelompok Batulayar-Wanasaba, yaitu 80,15 %, sedangkan rendemen terendah dari kelompok Pringgarata, yaitu 45,75 %. Untuk rendemen berat biji hanya berkisar 29 – 48 % saja, rendemen berat biji tertinggi berasal dari kelompok Nusa Penida, dan terendah dari kelompok Sekongkang (Gambar 19). Ukuran biji dari Nusa Penida tergolong besar sehingga beratnya lebih besar dibanding buah dan biji dari lokasi yang lain (Susila dan Agustarini, 2014).

Gambar 18. Prosedur penghitungan rendemen biji nyamplung (Susila dan Agustarini, 2014)

Keterangan :

I = Kelompok Sekongkang, II = Kilo-Kempo, III = Pringgarata IV = Batulayar-Wanasaba, dan, V = Kelompok Nusa Penida

41

I Wayan Widhana Susila

Gambar 19. Rendemen biji nyamplung (Susila dan Agustarini, 2014)

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuahan

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi buah nyamplung, yaitu ukuran dimensi pohon dan lingkungan tempat tumbuh. Dimensi-dimensi tanaman yang dapat diukur di lapangan, antara lain: diameter pohon, berbagai tinggi, pohon dan pertajukan tanaman, sedangkan tempat tumbuh merupakan tingkat kesuburan tapak, elevasi (ketinggian tempat), dan tingkat kerapatan tegakan. Dalam survei yang dilakukan pada 2011 – 2012, dimensi tanaman yang dapat diukur di lapangan adalah diameter batang pohon (dbh), tinggi pohon (t_ph), diameter tajuk (l_tjk), tinggi pangkal tajuk (t_tjk), altutude/tinggi tempat (alt), dan pH tanah (tingkat kesuburan tanah). Kemudian, korelasi antarfaktor variabel dan produksi buah nyamplung per pohon disajikan pada Tabel 6 (Susila dan Handoko, 2015).

Berdasarkan tabel itu, parameter diameter batang pohon, diameter tajuk, dan tinggi tempat berpengaruh signifikan terhadap produksi buah nyamplung, pada selang kepercayaan 99 %. Diameter batang dan tajuk pohon berkorelasi positif, sedangkan

42

ketinggian tempat berkorelasi negatif terhadap produksi buah. Itu artinya, semakin besar ukuran diameter batang dan tajuk pohon diduga semakin banyak produksi buahnya dan semakin tinggi lokasi sebaran tumbuhnya, serta semakin berkurang produksi buahnya. Dalam hal ini, pengaruh diameter batang pohon lebih besar daripada lebar tajuk pohon untuk pembuahan nyamplung, yaitu diameter batang pohon sebesar 34,93 % dan diameter tajuk pohon sebesar 16,56 %.

Tabel 6. Koefesien Korelasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Buah Nyamplung Per Pohon

Buah pH Alt dbh d_tjk T_phn T_tjk Buah 1 0,25 -0,49** 0,59** 0,41** 0,15 -0,20 pH 0,25 1 -0,19 0,53** 0,41** -0,45** -0,70** Alt -0,49** -0,19 1 -0,66** -0,55** -001 0,34* dbh 0,59** 0,53** -0,66** 1 0,71** -0,15 -0,38** d_tjk 0,41** 0,41** -0,55** 0,71** 1 -0,06 -0,26 T_phn 0,15 -0,45** -001 -0,15 -0,06 1 0,41** T_tjk -0,20 -0,70** 0,34* -0,38** -0,26 0,41** 1 Keterangan

** Korelasi sangat nyata pada selang kepercayaan 99 % * Korelasi nyata pada selang kepercayaan 95 % Sumber: Susila dan Handoko. (2015)

43

V

TEKNIK BUDIDAYA NYAMPLUNG

Budidaya nyamplung merupakan upaya bagaimana suatu tanaman dibudidayakan untuk melestarikan tanaman dari kelang-kaan dan menjamin produktivitas dengan cara yang tepat, efektif, dan efisien, baik terhadap produk buah/biji, getah, daun, maupun kayunya. Membangun suatu tegakan tanaman nyamplung seyogia-nya menyesuaikan dengan tujuan rencana penanaman. Jika tujuan benih tanaman nyamplung sebagai penghasil produksi minyak maka harus diperoleh dari biji/buah yang berkualitas berdasarkan keunggulan rendemen minyaknya. Namun, bila sumber benih akan difungsikan sebagai penghasil kayu pertukangan maka batang tanaman nyamplung harus lurus dan panjang, serta sedikit percabangan.

Selanjutnya, bila menginginkan benih nyamplung yang ber-kualitas, sebaiknya buah diperoleh dari sumber benih dalam bentuk tegakan plus atau kebun benih yang sudah ada, seperti di Pulau Jawa (Tegakan alam dan tanaman). Informasi sumber benih nyamplung yang berkualitas ini dapat diperoleh dari Kantor Balai Besar Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Yogyakarta. Informasi kegiatan budidaya jenis nyamplung hanya ditekankan pada proses pembiakan dan pengembangan tanaman yang sumber bibitnya berasal dari buah/biji. Kegiatan ini meliputi beberapa kegiatan pokok, yaitu mulai dari pengumpulan buah, pembibitan

44

dan persiapannya, penanaman dan persiapan, serta pemeliharaan tanaman.

A. Tempat Tumbuh

Nyamplung bisa disebut tanaman yang tidak menuntut persyaratan tumbuh yang ketat, bahkan bisa tumbuh pada wilayah yang ekstrem, seperti daerah pantai yang kadang-kadang tergenang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Di NTB dan Bali, tanaman nyamplung ditemukan tumbuh di dataran rendah pada ketinggian 1 – 520 mdpl dan terbanyak ditemukan pada rentang ketinggian 1 - 200 mdpl. Khusus di Pulau Sumbawa, nyamplung ditemukan hampir 100 % di pesisir pantai pada ketinggian 1 – 40 mdpl (Gambar 20).

Jumlah pohon nyamplung yang ditemukan semakin menurun dengan semakin tingginya ketinggian tempat (Susila dan Handoko, 2015). Menurut Bustomi dan Lisnawati (2009); Heryati, et al (2007); serta Friday dan Okano (2006), di wilayah Indonesia banyak tanaman nyamplung tumbuh di daerah pesisir pantai dengan struktur tanah berpasir dan terkadang ditemukan juga di dataran tinggi dengan ketinggian 200 - 800 mdpl. Tanaman ini memiliki toleransi yang relatif tinggi terhadap berbagai jenis tanah, pasir, lumpur maupun tanah yang telah mengalami degradasi. Namun, tanaman nyamplung dapat beradaptasi dengan baik pada ketinggian 100 – 350 mdpl.

45

I Wayan Widhana Susila

Gambar 20. Tanaman nyamplung di pinggir pantai Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu

Di Pulau Jawa, umumnya tanaman nyamplung tumbuh dan ditanam di daerah pantai berpasir dan pada tanah mineral sampai ketinggian 150 mdpl. Di hutan, tanaman bercampur dengan jenis akasia, mahoni, kayu putih, melinjo, nangka, duku, durian, dan lain sebagainya. Nyamplung tumbuh paling dekat pada posisi 50 – 100 m dari bibir pantai dengan kerapatan pohon yang sangat bervariasi (Leksono, et al, 2011). Oleh karena itu, dari pengalaman menanam nyamplung di Pulau Jawa, persyaratan tumbuh tanaman nyamplung, antara lain sebagai berikut: (1) tumbuh pada tanah mineral dan pantai berpasir marginal, tanah mengandung liat berdrainase baik dan toleran terhadap kadar garam; (2) tumbuh baik pada ketinggian 0 – 200 meter dpl; (3) tipe curah hujan A dan B (1000 – 3000 mm/th dengan 4 – 5 bulan kering); (4) temperatur rata-rata 18 – 330 C; dan (5) pH antara 4,0 – 7,4 (Leksono, et al,

2014).

Selanjutnya, jenis tanah untuk populasi nyamplung yang tumbuh di Lombok cukup beragam, yaitu tanah vertisol di daerah Pringgarata, tanah pasir dengan kandungan liat yang tinggi di Batukliang Utara (Belanting), regosol di Korleko, regosol agak salin di Pujut, tanah regosol berlempung di Sambelia, dan tanah humus/agak asam di Jerowaru (Handoko, et al, 2011). Semenatar

46

itu, di Sumbawa, tanaman nyamplung ada yang tumbuh di lokasi berair tawar/non-salin (tidak terpengaruh pasang surut air laut) dan lokasi salin (terpengaruh pasang surut air laut), seperti di Kecamatan Kilo, Kempo, dan Kecamatan Sekongkang dengan ketinggian kurang dari 40 mdpl (Susila dan Handoko, 2015). Kondisi tempat tumbuh ini, didukung juga oleh hasil pengamatan Rostiwati, et al (2009) dan Mukhlisi dan Sidiyasa (2011) bahwa tanaman nyamplung dapat tumbuh pada wilayah pantai berpasir pada pH 4 – 7,4 yang cenderung salin, ketinggian tempat 0 – 200 mdpl, bertipe iklim A dan B dengan curah hujan 1.000 – 4.100 mm/tahun, bulan basah (>200mm) 3 – 10 bulan dan bulan kering (<100 mm) 0 – 6 bulan dengan suhu rata-rata 18 – 33 0C, serta

kelembaban udara 75 – 97 %.

B. Pembibitan Nyamplung

Nyamplung dapat diperbanyak melalui pembiakan generatif dan vegetatif. Perbanyakan secara generatif dilakukan melaui biji/buahnya, sedangkan perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan melalui pencangkokan, stek, dan kultur jaringan. Teknik pembibitan ini kegiatannya lebih ditekankan kepada pembibitan dengan pembiakan generatif melalui benih (buah/biji). Proses kegiatan pembibitan generatif melalui biji, didahului oleh kegiatan pengumpulan buah, seleksi, dan pengupasan buah, seleksi biji yang berkualitas, serta pengecambahan dan pembuatan bibit.

1. Pengunduhan Buah

Buah yang sudah tua pada tajuk pohon (masa panen) ditandai dengan kulit buah yang berwarna hijau tua sampai kuning kecokelatan, sedangkan buah yang masih muda kulit buahnya masih hijau. Mengunduh buah nyamplung dengan cara memanjat pohon nyamplung atau dengan cara menampung buah yang telah

47

I Wayan Widhana Susila

jatuh di bawah tajuk pohon. Untuk memastikan buah yang jatuh berada dan terkumpul di sekitar tajuk pohon induknya, perlu dilakukan pembersihan berbentuk lingkaran sedemikian rupa agar buah tidak hilang atau tidak teridentifikasi (Gambar 21)

Panen raya buah nyamplung bervariasi untuk setiap lokasi, umumnya tahun 2011 – 2012 pada bulan Agustus sampai dengan Oktober. Sebaiknya, pengunduhan buah nyamplung menggunakan bantuan jaring yang buahnya langsung jatuh tanpa menyentuh tanah sehingga memudahkan pengumpulan dan memperoleh buah dari pohon induk yang dikehendaki. Keuntungan lainnya, buah yang jatuh di dalam jaring dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya kontaminasi hama atau penyakit dari tanah (Leksono, et al, 2014).

(Susila dan Agustarini, 2014)

Gambar 21. Kondisi di bawah pohon nyamplung sebelum dan setelah dibersihkan di Sekongkang Sumbawa

Setelah kegiatan pengumpulan buah dilakukan seleksi buah yang berkualitas dari tanda-tanda dan penampilan buahnya, yaitu dipilih buah yang kulit buahnya tidak rusak/berkeriput, tidak berlubang karena bekas serangan hama-penyakit, dan sudah tua. Buah yang terpilih kemudian dikupas, yang tersisa biji nyamplung lalu dijemur (Gambar 22).

48

Gambar 22. Buah nyamplung yang jatuh dan biji nyamplung setelah dikupas

2. Perkecambahan Benih

Permasalahan perkecambahan biji nyamplung membutuhkan waktu yang lama untuk berkecambah karena dormansi fisik dan mekanik pada kulit buah (tempurung/cangkang biji) sehingga sering terhambat proses keluarnya tunas dari benih. Oleh sebab itu, perlu perlakuan awal sebelum biji disemaikan atau mempercepat perkecambahan dengan melakukan klarifikasi terhadap biji nyamplung, yaitu meretakkan cangkang biji atau pengupasan biji dari cangkangnya (Oknasari, et al, 2013) (Gambar 23).