BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka Mengenai Konflik Sosial dan Perdamaian

Istilah "Conflict" didalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian,

peperangan, atau perjuangan" yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain.

Tidak seperti kebanyakan istilah, kata konflik itu mengandung banyak pengertian. Ada pengertian yang sangat negatif bagi banyak orang, ada yang pengertian netral bagi beberapa orang dan ada pengertian yang positif bagi orang lain. Dalam pengertian yang negatif, konflik dikaitkan dengan : Sifat kebinatangan yang buas, kekerasan, penghancuran, irrasional, tidak adanya kontrol emosional, pemogokan huru-hara, peran dan lain-lain. Dari berbagai sumber dikatakan bahwa yang dimaksud dengan konflik adalah :

a. Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.

b. Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tertentu tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan.

c. Pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, motivasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya.

d. Suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negative mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain perasaan dan fisik orang lain terganggu.

e. Bentuk pertentangan yang bersifat fungsional, karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan membaharui tampilan, namun disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok.

f. Bersifat fungsional, karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan membaharui tampilan, namum disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok.

g. Proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilik-pemilikan, dengan menyingkirkan atau melemahkan para pesaing.

h. Suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis. i. Kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu.

Konflik tidak harus terlihat kasat mata dalam relasi sosial, konflik bisa saja hadir dengan sangat halus namun berbahaya, hal ini secara sosiologis dikatakan dengan istilah konflik laten. Perdamaian memiliki penjelasan tersendiri, perdamaian memiliki definisi yang cukup bervariasi dari berbagai macam orang dan kelompok sosial. Perdamaian adalah tidak adanya/berkurangnya segala jenis kekerasan (Galtung, 2003:21). Perdamaian bisa dikatakan sebagai kondisi absenya konflik dalam kehidupan dengan ditandai harmonisasi segala ruang sosial. Studi perdamaian ini akan dilihat secara sosiologis dengan perspektif konstruksi sosial dan juga menggunakan teori-teori perdamaian yang dituliskan

Johan Galtung, namun hanya menggunakan teori studi perdamaian konstruktif saja. Hal ini erat kaitanya dengan metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam studi ini sehingga dapat mencapai disiplin metodologi.

Perdamaian kadangkala dirasakan sebagai kualitas manusia dalam kehidupan sosial dalam mengelola konflik dengan jalan tanpa menghadirkan kekerasan. Karena pada prinsipnya setiap orang memiliki kemampuan untuk menjadi pembawa strategi perdamaian (Galtung, 2003: 15). Perdamaian bisa dilakukan dengan menjalankan komunikasi intersubjektif antar kebudayaan, mengahdirkan pula toleransi antar identitas. Perdamaian dapat dijelaskan dengan berbagai cara, namun yang harus dipahami adalah, perdamaian tetaplah sama-sama berangkat dari niatan untuk menciptakan kondisi dan situai dunia yang nir kekerasan. Perdamaian dapat semakin mudah dipahami dengan membandingkanya dengan konsep-konsep kekerasan dan teori-teori konflik. Oleh karena itu, pada studi perdamaian nelayan pantai utara kali ini akan menggunakan beberapa teori perdamaian dan teori konflik dalam perspektif konstrusi sosial sebagai berikut:

a. Perdamaian Positif

Perdamaian menjadi kajian spesifik dalam usaha menangani persoalan konflik dan juga beserta kekerasanya, mengapa dikatakan demikian karena tidak semua konflik disertai dengan tindakan kekerasan. Perdamaian positif ini pada dasarnya memberikan respon pada kekerasan struktural, namun pada studi ini, perdamaian positif digunakan untuk menganalisis tidak adanya keadilan sosial yang terjadi pada masyarakat pantai utara khususnya masyarakat desa Karangagung dan desa Loh Gung.

Perdamaian Positif pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kekerasan langsung tetapi juga pada pengembangan-pengembangan vertical sosial yang bertanggung jawab pada hubungan-hubungan hierarkies diantara orang-orang. Perdamaian positif (positive peace) berdasarkan pada pemahaman dasar, dari

kondisi-kondisi sosial, cara menghapus kekerasan structural melampui tindakannya kekerasan langsung (Jeong dalam Novri, 2003:25)

Barash dan Webel menekankan perdamaian positif adalah kondisi yang dipenuhi oleh keadilan sosial (Novri, 2009: 120). Keadilan sosial pun diartikan secara berbeda oleh masing-masing masyarakat sesuai konteks permasalahan yang dihadapi.

Keadilan sosial ekonomi yang tidak terpenuhi, pada giliranya akan menimbulkan absennya kondisi keadilan pada aspek keamanan dan kesejahteraan sosial. Keadilan sosial menunjuk pada keamanan sosial ekonomi melalui distribusi kesejahteraan pada setiap masyarakat (Barash & Webel, 2001: 9)

Perdamaian Positif ini dimengerti sebagai upaya untuk memunculkan strategi perdamaian yang diaktifkan, yaitu dengan mengadakan usaha perubahan diskriminasi. Tuntutan persamaan dalam mendapatkan dalam mendapatkan perlakuan oleh sistem yang ada, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial merupakan strategi tindakan dari perdamaian positif (Novri, 2009: 120).

Berikut ini adalah tipologi untuk perdamaian positif menurut Galtung ( Galtung, 2003 : 71 ) :

a. Perdamaian positif langsung, terdiri atas kebaikan verbal dan fisik,

baik bagi tubuh, pikiran, dan jiwa Diri dan Orang Lain ; ditujukan untuk semua kebutuhan dasar, kelangsungan hidup, kesejahteraan,

kebebasan dan identitas. Cinta adalah lambang dari ini : penyatuan tubuh, pikiran, dan jiwa.

b. Perdamaian positif struktural, yaitu perdamaian yang timbul karena

mengganti segala bentuk penindasan dengan kebebasan dan eksploitasi dengan persamaan, dan kemudian memperkuat hal ini dengan dialog, solidaritas, dan partisipasi.

c. Perdamaian positif kultural, yaitu perdamaian yang akan tercapai

dengan cara menggantikan legitimasi kekerasan dengan legitimasi perdamaian, dalam agama, hukum, dan ideologi. Hal ini terdapat dalam ruang lingkup bahasa, seni, ilmu pengetahuan, dan media. Perdamaian positif secara kultural terdapat dalam ruang batin Diri, yang berarti perdamaian terbuka bagi beberapa kecenderungan dan kemampuan manusia untuk tidak melakukan penindasan,

b. Perdamaian Negatif

Perang dan damai pada dasarnya telah dialami semua umat manusia di dunia sejak zaman pra sejarah hingga saat ini. Hal-hal yang tidak bisa dinafikan adalah perbedaan dan persamaan perang dan damai. Perang itu merupakan biaya belajar yang mahal, serta demikian pula damai itu juga membutuhkan biaya mengajar yang mahal (Santoso Loekito, 1986:ix). Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada besar atau kecilnya resiko. Damai itu dapat menghemat dalam pengorbanan serta pembiayaan karena tidak perlu jalan pintas dalam penyelesaian konflik, yang berarti kurang terjadinya resiko. Sedangkan di sisi lain, maka perang itu tidak dapat menghemat pengorbanan dan pembiayaan karena

perlu jalan pintas dalam penyelesaian sengketa serta terpaksa harus membayar resiko.

Sama dan beda antara perang dan damai menjadi penting dalam rangka mengadakan pilihan bagi penyelesaian konflik. Pada bagian ini akan menguraikan teori perdamaian negative yang akan digunakan obor untuk melihat konteks pembangunan perdamaian. Perdamaian negative pada dasarnya dapat dimengerti sebagai tidak adanya kekerasan langsung, seperti perang. Berkaitan dengan itu dibutuhkan adanya upaya antisipasi terjadinya kekerasan dan konfrontasi pada situasi konflik, oleh karenanya bisa diatasi dengan komunikasi yang baik melalui negosiasi atau mediasi untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik.

Perdamaian dalam perspektif ini dimengerti sebagai kondisi absennya perang. Perspektif ini memandang bahwa perdamaian ditemukan kapanpun ketika tidak ada perang atau bentuk-bentuk kekerasan langsung yang terorganisir ( Novri Susan, 2009:121). Konsep perdamaian negative ini mengakibatkan pula lahirnya pembangunan perdamaian negative seperti diplomasi, negosiasi, dan resolusi konflik (Barrsh & webel dalam Novri, 2009: 121). Walaupun pada beberapa kalangan perdamaian negative perlu juga diupayakan, dalam kasus-kasus tertentu, dengan menggunakan kekuatan militer (strength). Seperti peace making dan

peace keeping adalah bagian dari menciptakan perdamaian negative.

Berbagai usaha meniadakan kehadiran kekerasan adalah salah satu upaya pembangunan perdamaian. Pembangunan perdamaian sendiri bertujuan menciptakan perdamaian. Perdamaian positif dan perdamaian negative pada dasarnya adalah sebuah proses yang berurutan. Perdamaian positif adalah hasil dari perdamaian negative, begitu pula perdamaian negative bisa juga disebut

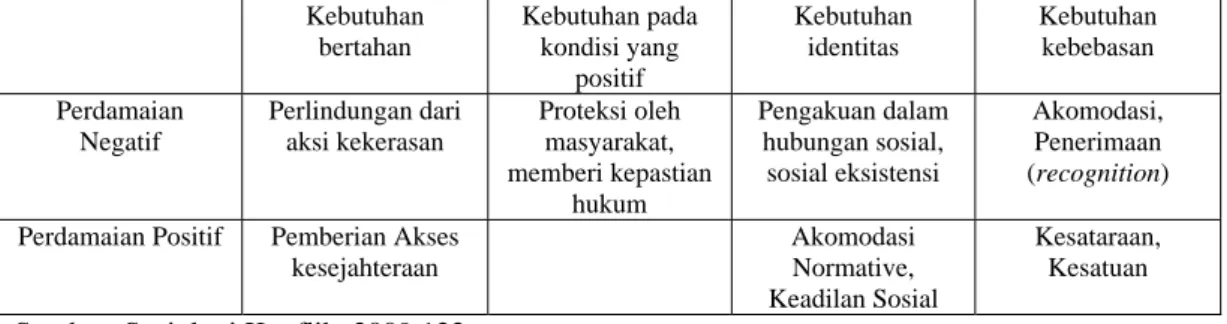

sebagai embrio dari perdamaian positif, dan apabila kedua konsep ini digabungkan maka akan terjadi perdamaian yang menyeluruh. Tabel di bawah ini akan menunjukkan perdamaian berdimensi negative dan juga positif.

Tabel Perdamaian Kebutuhan bertahan Kebutuhan pada kondisi yang positif Kebutuhan identitas Kebutuhan kebebasan Perdamaian Negatif Perlindungan dari aksi kekerasan Proteksi oleh masyarakat, memberi kepastian hukum Pengakuan dalam hubungan sosial, sosial eksistensi Akomodasi, Penerimaan (recognition)

Perdamaian Positif Pemberian Akses kesejahteraan Akomodasi Normative, Keadilan Sosial Kesataraan, Kesatuan

Sumber: Sosiologi Konflik, 2009:122

Perdamaian secara menyeluruh adalah terletak pada persoalan pembagian kerja. Pada pemahaman ini, menciptakan perdamaian menyeluruh adalah persoalan pembagian kerja di bidang pembangunan perdamaian (Novri, 2009: 122)

Studi perdamaian dalam penelitian ini disempurnakan menggunakan teori perdamaian Johan Galtung sebagai lampu obor untuk membantu menganalisis fonomena perdamaian dan konflik yang terjadi pada masayarakat nelayan di desa Karangagung dengan persoalan perebutan sungai sebagai sumber daya ekonomis. Berikut adalah penjelasan teorinya.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Studi Perdamaian (Johan Galtung)

Galtung memulai perdamaian dengan dua definisi yang menurutnya sesuai untuk menggambarkan tentang bagaimana perdamaian itu sendiri. (Galtung 2003 : 21 )

a. Perdamaian adalah tidak adanya/berkurangnya segala jenis kekerasan

b. Perdamaian adalah transformasi konflik nonkekerasan

Untuk kedua definisi tersebut berlaku hal-hal berikut

c. Kerja perdamaian adalah kerja untuk mengurangi kekerasan dengan

cara-cara damai.

d. Studi perdamaian adalah studi tentang kondisi-kondisi kerja perdamaian,

Paragraf di atas dapat dipahami bahwa dalam studi perdamaian secara tersurat memberikan penjelasan dengan orientasi kekerasan, dan perdamaian sebagai negasinya. Untuk dapat memahami perdamaian, terlebih dahulu harus dipahami pula tentang kekerasan atau dapat pula diartikan dengan konflik. Kekerasan adalah ekspresi konflik. Perdamaian dapat pula dipahami melalui sudut pandang konflik, perdamaian adalah konteks bagi konflik-konflik untuk disingkap secara kreatif dan tanpa kekerasan. Untuk itu harus memahami tentang konflik dan bagaimana konflik mengalami transformasi, keduanya dilakukan tanpa kekerasan secara kreatif.

Johan Galtung dalam bukunya yang berjudul Studi Perdamaian,

Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, melakukan pembagian

Tripartit studi perdamaian, dengan kata lain studi perdamaian ini dibagi melalui tiga titik tolak yang berbeda, diantaranya adalah:

1. Studi perdamaian empiris, yang didasarkan pada empirisme: perbandingan sistematis antara teori dan realitas empiris (data), dengan merevisi teori jika teori tersebut tidak sesuai dengan data-data lebih kuat dari teori.

2. Studi perdamaian kritis, yang didasarkan pada kritisisme: perbandingan sistematis antara realitas empiris (data) dengan nilai-nilai, dengan berusaha, dalam kata-kata dan atau dalam tindakan, untuk mengubah realitas, jika realitas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang lebih kuat dari data.

3. Studi perdamaian konstruktif, yang didasarkan pada konstruktivisme: perbandingan sistematis antara teori dengan nilai-nilai, dengan berusaha untuk menyesuaikan teori dengan nilai, sehingga menghasilkan visi tentang realitas baru dan nilai lebih kuat dari teori. Ketiga kategori studi perdamaian yang dikemukakan Galtung di atas, hanya studi perdamaian konstruktif saja yang dapat digunakan untuk lampu obor dalam studi perdamaian masyarakat nelayan pantai utara ini. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan menyesuaikan teori yang digunakan dengan topik isu dalam studi perdamaian ini. Studi perdamaian ini akan relevan menggunakan teori-teori perdamaian dari studi perdamaian konstruktif. Studi perdamaian konstruktif menggunakan teori mengenai apa yang dapat berhasil dan menyatukan dengan nilai-nilai mengenai apa yang dapat berhasil (Galtung, 2003:25)

”Nilai inti perdamaian harus didefinisikan dengan tepat, tetapi tidak terlalu ketat ” (Galtung, 2003:31)

Perdamaian adalah suatu nilai yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam sebuah studi perdamaian, sehingga makna perdamaian ini harus didefinisikan. Dengan demikian tampaknya menjadi wajib bagi peneliti untuk memahami makna yang lebih dalam tentang perdamaian. Perdamaian dan kekerasan menurut Galtung sama halnya dengan dikotomi yin dan yang. Tentu

saja dua kata ini dapat didefinisikan sebagai negasi satu sama lain dan sebuah wacana logis dapat dibuat. Ada kehadiran yin dalam yang dan yang dalam yin,

seperti halnya adanya kekerasan dalam perdamaian dan perdamaian dalam kekerasan (Galtung, 2003: 37)

Dikotomi harus ditangani dengan hati-hati karena dapat menjadi alat analitis yang sangat berguna. Pertentangan atau kontradiksi yin dan yang memiliki

daya hidup yang lebih besar. Yin dan yang adalah lawan bagi satu sama lain,

tetapi dalam arti komplementaritas, sebagai sesuatu yang berada dalam diri satu sama lain, bukan berarti yang satu mengungguli yang lain. Yang satu mengimbangi yang lain, bukan satu menang atas yang lain, dan inilah yang menciptakan keseimbangan. Namun keseimbangan itu tidak stabil.

Satu hal yang harus dilakukan dalam studi perdamaian adalah dengan mengklarifikasi kekerasan, atau penderitaan, apa penyebab kekerasan, dan apa pula akibat kekerasan. Selanjutnya dijelaskan pula apa penyebab perdamaian dan apa akibat perdamaianya. Apapun yang dijelaskan dalam studi perdamaian, memerlukan suatu tipologi yang cukup luas bagi jawabannya. Tipologi suatu masyarakat setidaknya dijelaskan melalui beberapa aspek, meliputi; alam, manusia, sosial, dunia, kebudayaan, dan waktu.

2.2.1.1 Konsep Kekerasan Menurut Galtung

Johan Galtung menciptakan tiga dimensi kekerasan. Tiga dimensi kekerasan ini memiliki akar kekerasan yang sama, yaitu penggunaan kekuasaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. ( Galtung, 2007 )

a. Kekerasan Struktural

Ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sitem yang menyebabkan manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ( human needs )

merupakan awal dari terjadinya kekerasan struktural, dimana kekerasan model seperti ini ditunjukkan dalam bentuk perasaaan tidak aman terhadap lembaga-lembaga represif yang dilindungi dan dilegalkan oleh kebijakan politis seperti negara. Contoh dari kekerasan struktural adalah diskriminasi ras dan agama, tidak adanya hak untuk mengakses pendidikan secara mudah, penduduk yang mati kelaparan karena tidak mampu mengakses kebutuhan untuk memperoleh makanan dan jaminan kesehatan,

b. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung (direct violence) merupakan bentuk kekerasan yang

dilakukan secara langsung dan dilakukan secara fisik dan sengaja untuk ditujuan kepada pihak yang dianggap bertanggungjawab atas apa yang menyebabkan tidak seimbangnya koridor pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam kekerasan langsung terdapat hubungan subjek-tindakan –objek seperti yang kita lihat pada aksi seseorang yang melukai orang lain dengan aksi kekerasan dan teror. Contoh kekerasan langsung ini adalah konflik etnis di Kalimantan yang melibatkan Suku Dayak dan Madura.

c. Kekerasan Budaya

Kekerasan budaya ini merupakan salah satu bentuk konflik yang secara fisik tidak terlihat, namun hadir dan menjadi sumber utama bagi dua jenis konflik sebelumnya, yaitu konflik struktural, dan konflik budaya. Kekerasan budaya ini merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam bentuknya yang paling primer,

dimana sifat budaya bisa pada dua tipe kekerasan tersebut. hal ini menyangkut aspek-aspek kebudayaan yang memberi ruang dan simbolisasi bagi kehidupan manusia yang bisa dijadikan justifikasi untuk melegitimasi kekerasan struktural dan langsung. ( Galtung 1990 : 291 ). Kekerasan budaya (cultural violence) dapat

muncul karena adanya reproduksi budaya sebelumnya yang sudah menyimpan kebencian, ketakutan, dan kecurigaan. Sumber kekerasan budaya ini bisa berangkat dari etnisitas, agama, maupun ideologi.

Contoh mengenai kekerasan budaya adalah adanya kebencian dari suatu etnis tertentu terhadap etnis lainnya karea ada muatan sejarah seperti mitos, cerita rakyat, legenda yang terus direproduksi untuk menimbulkan kebencian.

2.2.1.2 Conflict of Interest

Conflict of interest is a spesial case of conflict in general, defined as a situation where parties are pursuing incompatible goals (Galtung, 1971: 81)

Conflict of interest bisa terjadi akibat adanya kelompok masyarakat yang

mengejar sebuah tujuan tertentu yang bergesekan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, sehingga conflict of interest ini nantinya akan menjadi

dasar dari conflict of goal. Yang menarik dari konsep conflict of interest seperti

yang dijelaskan oleh Galtung adalah bahwa aktor dalam kelompok yang mengejar tujuan tertentu akibat nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh kelompok, dalam jumlah yang banyak sudah tidak terlalu peduli apakah nilai tersebut penting dan mendesak atau tidak.

Galtung memberikan penjelasan yang menarik ketika aktor yang tergabung dalam anggota kelompok tersebut sejak awal sudah diberikan satu

tujuan dan nilai terhadap apa yang harus dianggap benar. Hal ini berarti sejak awal aktor dalam kelompok tersebut sudah tidak mengetahui tujuan awal dan kebutuhan untuk dirinya sendiri karena sudah terjadi massifikasi terhadap apa yang akan disebut tujuan dan kebutuhan sesuai dengan kelompok. Konsep ini akan direproduksi secara besar-besaran untuk kemudian disebarkan kepada anggota lainnya dalam kelompok untuk mengiyakan konsepsi kebutuhan menurut kelompok, dan yang bertentangan dengan kebutuhan kelompok tersebut, baik anggota yang ada didalam, maupun kelompok lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan nilai tersebut, atau sama-sama mengejar dan memperebutkan sumber kebutuhan tersebut, maka kelompok dan anggota kelompok harus bersedia untuk bergesekan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan nilai-nilai yang mereka percayai.

Galtung menyebut kondisi dimana kepentingan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak sebagai living conditions. Keadaan ini dianalogikan Galtung

dalam premis berikut.

a. There is conflict, or disharmony of interest, if the two parties are coupled

together in such a way that the LC (living conditions) gap between them

increasing ;

b. There is no conflict, or harmony of interest, if the two parties are coupled

in such a way that the LC (living conditions) gap between them is

2.2.2Teori Fungsi Konflik Sosial Lewis Coser

Konflik yang merupakan bagian penting dalam setiap aspek kehidupan, keberadaanya dapat dirasakan fungsi positifnya sejauh ia bergerak memperkuat kelompok dan secara negatif fungsional ketika ia bergerak melawan struktur (Poloma. Margaret M, 1979: 114). Pernyataan tersebut sesuai dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser, The Function Of Social Conflict. Menurut

Coser, konflik dapat bersifat fungsional secara positif maupun negatif. Fungsional secara positif apabila konflik tersebut berdampak memperkuat kelompok, sebaliknya bersifat negatif apabila bergerak melawan struktur. Dalam kaitannya dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat, konflik bersifat fungsional negatif apabila menyerang suatu nilai inti. Dalam hal ini konflik antara suatu kelompok dengan kelompok lain, konflik dapat bersifat fungsional positif karena akan membantu pemantapan batas-batas struktural dan mempertinggi integrasi dalam kelompok.

Penekanan teori konflik ini adalah bahwa tingkat struktur sosial yang berada di masyarakat, dimana susunan struktur yang tercipta merupakan suatu hasil persetujuan dan konsensus yang sekaligus mengarah pada proses konflik sosial (Poloma, 1994: 106 – 107). Pemahaman akan konflik menurut Coser merupakan suatu kesadaran yang mencerminkan semangat pembaharuan di dalam masyarakat yang mana nantinya mungkin akan dapat dijadikan sebagai suatu alat yang sifatnya instrumentalis di dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan atas struktur sosial yang ada. Selain itu konflik juga dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau beberapa kelompok yang akhirnya dengan adanya konflik inipun akan membuat kelompok yang lain untuk

memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial di sekelilingnya. Seluruh fungsi positif konflik (keuntungan dari situasi konflik yang memperkuat struktur) dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan out group.

Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik yang realistik dan yang tidak realistik (Poloma, 1994: 111 – 114). Konflik yang realistis “berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan”. Para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan manajemen merupakan contoh dari konflik realistis, sejauh manajemen memang berkuasa dalam hal kenaikan gaji serta berbagai keuntungan buruh lainnya.

Sedangkan konflik yang tidak realistis adalah “konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonistis tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak”. Seperti contoh dalam masyarakat yang buta huruf pembalasan dendam lewat ilmu gaib sering merupakan bentuk konflik non-realistis: sebagaimana halnya dengan

pengkambinghitaman yang sering terjadi dalam masyarakat yang telah maju.

Dalam hubungan-hubungan antar kelompok, pengkambinghitaman digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana seseorang tidak melepaskan prasangka (prejudice) mereka melawan kelompok yang benar-benar merupakan lawan dan

dengan demikian menggunakan kelompok pengganti sebagai objek prasangka. Coser pun menegaskan bahwasannya konfik yang diungkapkan dapat merupakan tanda-tanda dari hubungan-hubungan yang hidup, sedang tidak adanya

konflik itu dapat berarti penekanan masalah-masalah yang cenderung untuk dilupakan kelak akan menciptakan suasana yang benar-benar kacau. Dan menurutnya konflik juga memiliki muatan positif fungsional, sejauh ia memperkuat kelompok dan secara negatif fungsional sejauh ia bergerak melawan struktur (Poloma, 1994: 115 – 117). Dimana konflik secara positif dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok yang memantapkan keutuhan dan keseimbangan, dia menjelaskan dari hasil pengamatan terhadap masyarakat dimana ternyata terdapat adanya hubungan antara peningkatan konflik dalam kelompok dengan peningkatan interaksi dengan dan ke dalam masyarakat secara keseluruhan. Karena homogenitas mungkin penting bagi kelangsungan suatu kelompok terisolir yang berarti konflik internal tidak ada dan hal ini juga dapat berarti lemahnya interaksi kelompok tersebut dengan masyarakat secara keseluruhan. Penekanan yang diutamakan dalam konflik fungsional ini menurutnya adalah penciptaan tipe isu yang sekaligus dijadikan sebagai subjek di dalam konflik itu. Konflik fungsional positif bilamana tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan fungsional negatif jika menyerang nilai inti. Coser memakai contoh keluarga, bilamana seseorang melangsungkan perkawinan yang dikarenakan ingin menjadi orang tua, sedangkan pasangannya menginginkan tetap tidak punya anak, maka konflik tentang punya atau tidak punya anak ini menyangkut perjanjian persetujuan mengenai tujuan hubungan itu sendiri.

Pendekatan konflik cenderung disfungsional bagi struktur sosial dan tidak ada atau tidak terdapatnya toleransi dan institusionalisasi terhadap konflik. Intensitas konflik yang mengancam nantinya akan mengakibatkan terjadinya suatu penghancuran dan menyerang dasar- dasar kesepakatan sistem sosial yang berhubungan dengan kekakuan atas struktur. Ancaman bagi berlangsungnya kondisi keseimbangan terhadap struktur bukanlah dikarenakan semata-mata dengan hadirnya konflik itu sendiri, melainkan

kekakuan yang membiarkan rasa permusuhan terakumulasi dan bila meledak dalam konflik cenderung disalurkan melalui satu jalur utama : perpecahan. (Poloma, 1994: 121-122)

Pada dasarnya penekanan dan penggambaran atas pendekatan konflik yang diajukan oleh Coser sebagai fungsionalisme konflik (conflict functionalism) yang

tanpa melepaskan konsep-konsep serta asumsi-asumsi fungsionalisme strukturalnya dengan menambahkan konflik yang dinamis, perspektif integrasi dan perspektif konflik bukan merupakan skema penjelasan yang saling bersaing. Melainkan justru dengan adanya konflik, konsensus, integrasi dan perpecahan merupakan satu kesatuan yang utuh di dalam menjalankan suatu proses yang fundamental, walaupun porsi setiap bagian memiliki muatan yang berbeda merupakan bagian kesatuan dari setiap sistem sosial yang berkorelasi.

Konflik dalam perspektif Coser memiliki fungsi sosial. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya dapat terbentuk dan dipertahankan. Konflik juga mencegah suatu pembekuan sistem sosial dengan mendesak adanya inovasi dan kreativitas. Karena konflik lebih banyak dilihat dari segi fungsi positifnya, maka Teori Konflik yang dikembangkan Coser disebut pula Fungsionalisme Konflik Sosial Konflik sering memperkuat dan mempertegas batas kelompok dan meningkatkan penggalangan solidaritas internal kelompok.

Konflik antarkelompok merupakan penghadapan antara in-group dan

out-group. Ketika konflik terjadi, masing-masing anggota dalam suatu kelompok akan

meningkatkan kesadaran sebagai sebuah kelompok (in-group) untuk berhadapan

dengan kelompok lain (out-group). Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis

memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial lainnya. Ketika ada ancaman dari luar, maka kelompok tidak mungkin memberikan toleransi pada perselisihan internal. Pada sisi lain dalam pemikiran teori konflik, Coser melihat konflik sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian, dapat memberi peran positif, atau fungsi positif, dalam masyarakat. Pandangan teori Coser pada dasarnya usaha menjembatani teori fungsional dan teori konflik, hal itu terlihat dari fokus perhatiannya terhadap fungsi integratif konflik dalam sistem sosial. Coser sepakat pada fungsi konflik sosial dalam sistem sosial, lebih khususnya dalam hubungannya pada kelembagaan yang kaku, perkembangan teknis, dan produktivitas, dan kemudian konsern pada hubungan antara konflik dan perubahan sosial.

Konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada. Contoh yang paling jelas untuk memahami fungsi konflik adalah hal-hal yang menyangkut dinamika hubungan antara "ingroup" dengan "outgroup".

Fungsi konflik menurut Coser :

1. Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam (ingroup) akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar.

2. Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antara kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok-kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan.

3. Di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengkotakan dan semakin tingginya tekanan pada konsensus atau konformitas.

4. Para penyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka mungkin diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat.

5. Apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas dan komitmen terhadap kelompok itu mungkin berkurang.

Konflik menurut Coser dapat menjadi alat ekuilibrium dari hubungan sosial atau pembenaran terhadap klaim lawan, sangat bergantung terhadap corak struktur sosial yang ada. Tetapi yang jelas setiap struktur sosial memiliki potensi konflik guna memperebutkan sumber-sumber yang langka, prestise maupun posisi dalam kekuasaan. Masing-masing struktur sosial memiliki karakterisistiknya sendiri-sendiri, sehingga tidak aneh jika ada yang toleran, tetapi sementara yang lain tidak demikian.

Coser menunjukkan bahwa konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi di dalam kelompok. Coser juga mengatakan bahwa "tingkat konsensus kelompok sebelum konflik terjadi" merupakan hubungan timbal balik paling penting dalam konteks apakah konflik dapat mempertinggi integrasi di dalam kelompok. Selanjutnya coser mengatakan : Bilamana konsensus dasar suatu kelompok lemah, maka ancaman dari luar menjurus bukan karena peningkatan kohesi pada apati umum dan akibatnya kelompok terancam oleh perpecahan.

Penjelasan pembangunan perdamaian pada studi ini juga akan dijelaskan pula menggunakan konsep transformasi konflik yang dikemukakan oleh seorang sosiolog perdamaian John Paul Lederach sebagai teori tambahan.

2.2.3 Transformasi Konflik Sebagai Pembangunan Perdamaian

Pembangunan perdamaian dijelaskan oleh J. Paul Lederach melalui konsep transformasi konflik yang ditawarkanya sebagai proses sosial politik yang menyertakan tindakan-tindakan perdamaian negative dan membentuk sistem perdamaian positif.

Pembangunan perdamaian negative dan pembangunan perdamaian positif secara simultan memproses dan kemudian menciptakan perdamaian yang menyeluruh. Perdamaian menyeluruh ini menjadi narasi besar dalam membangun perdamaian. J. Paul Lederach (1996) menciptakan transformasi konflik (conflict

transformation) sebagai narasi pembangunan perdamaian ini. Transformasi

konflik adalah proses sosial politik yang disertai aksi-aksi perdamaian negatif dan membentuk aksi-aksi perdamaian positif seperti yang telah disebut di atas.

Perilaku konflik bisa dipahami sebagai upaya pembangunan perdamaian. Perdamaian diperoleh melalui tindakan-tindakan konflik, untuk menghasilkan perdamaian yang positif. Lederach dalam bukunya yang berjudul Preparing for Peace (1996), mengemukakan sebuah konsep yang digunakan memberikan analisis perdamaian. Framework ini secara spesifik, menjelaskan “Bagaimana mengelola dan mengatasi konflik (yang sering berujung pada kekerasan)?”

Lederach menyebut konsepnya tersebut dengan “An Intergrated

technology, dan ethnography. Popular education adalah konsep yang diusung oleh Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan yang namanya sudah tak asing di Indonesia –sekadar untuk mereview, popular education menjelaskan macam-macam kesadaran, yakni kesadaran tertutup, kesadaran naif, kesadaran terbuka, dan kesadaran kritis. Secara singkat, popular education mengatakan syarat utama untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik adalah kesadaran kritis. Kesadaran kritis sendiri dicapai hanya dengan melalui pengetahuan. Individu yang masih memiliki kesadaran tertutup tidak mungkin bisa begitu saja menyadari adanya masalah jika tidak diberi atau mendapat pengetahuan. Oleh karena itu, menurut Lederach, popular education harus menjadi framework bagi para aktor yang ingin mencegah atau mengelola terjadinya kekerasan atau penyerangan.

Konsep kesadaran kritis ini bisa digunakan untuk menganalisis kesadaran masyarakat desa Karangagung atas kesulitan-kesulitan masyarakat nelayan desa Loh Gung. Masyarakat nelayan desa Karangagung seperti menutup mata dan telinga atas kesulitan yang dihadapi masyarakat nelayan desa Loh Gung. Kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan semua kegiatan nelayan dan hal-hal yang berhubungan dengan pembagian tempat sandar di sungai yang sedang diperebutkan itu. Pembagian sungai sebagai tempat sandar ini sudah sejak lama dibagi dengan perhitungan luas wilayah. Pembagian ini dilakukan hanya dengan membagi sungai dengan batasan jembatan saja, sedangkan pertimbangan lokasi dan kesulitan atau kemudahan akses tidak menjadi pertimbangan. Masyarakat nelayan desa Karangagung dianggap tidak peduli pada nasib nelayan Loh Gung, padahal banyak juga masyarakat nelayan Karangagung yang menjadi keluarga dari masyarakat nelayan Loh Gung.

Komponen kedua adalah appropriate technology (teknologi tepat guna).

Konsep ini dianggap penting dan perlu dimunculkan di tengah kritik terhadap model pengembangan masyarakat yang berbasis transfer (yang dinilai problematik). Bagi Lederach, pendekatan yang tepat untuk membangun perdamaian menyangkut membangun cara berpikir toleran/damai adalah kontekstualisasi. Kontekstualisasi diartikan sebagai pengetahuan lokal dan menghadapkan individu/masyarakat pada konteks masalah yang sebenarnya. Lederach beranggapan bahwa, pembangunan perdamaian hendaknya bisa dilakukan dengan menggali nilai-nilai perdamaian dengan cara yang tersedia dalam kultur mereka sendiri (indigenous knowledge).

Nilai nilai yang dimaksud Lederach di sini adalah hal-hal yang menjadi adat istiadat atau bisa juga pola pikir mereka yang bisa menjadikan kedua kelompok masyarakat nelayan ini berpikir dan mempertimbangkan tindakan permusuhan mereka. pertimbangan itu nanti diharapkan dapat meredam emosi mereka dan pada giliranya akan menahan tindakan konflik diantara kedua kelompok tersebut. nilai-nilai apa saja yang sebenarnya dimiliki oleh kedua kelompok tersebut akan lebih jelas dibahas pada bab analisis.

Studi yang berjudul “Perdamaian Masyarakat Nelayan Pantai Utara Studi Kualitatif Tentang Perebutan Sumber Daya Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Palang Tuban” ini dianalisis dengan beberapa teori yang sekilas telah didiskusikan di paragraph sebelumnya. Konflik perebutan sumber daya ini akan dilihat dan dipahami sisi sosiologisnya melalui studi perdamaian, karena kelompok-kelompok yang terkait pada persoalan ini pernah bersepakat untuk berdamai pada saat mediasi yang difasilitasi oleh pihak Muspika dan Muspida yang pada saat itu

bertempat di Polres Tuban. Studi perdamaian dipilih untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat pada studi ini, karena kasus ini sampai saat ini masih berlanjut, namun pada situasi deeskalasi konflik. Beberapa kelompok yang terkait pada persoalan perebutan sumber daya ini memperlihatkan pada masyarakat umum bahwa mereka telah berdamai, namun pada dasarnya mereka masih mengelola konflik mereka dengan cara laten.

Hal tersebut di atas menjadi alasan mendasar mengapa studi ini dipahami melalui sudut pandang studi perdamaian dan juga dianalisis melalui teori-teori perdamaian. Peneliti ingin sekali memahami perdamaian yang saat ini terjadi pada kelompok-kelompok terkait perebutan sumber daya ini. Perdamaian seperti apakah yang tengah terjadi. Pada saat penelitian ini dilaksanakan, ada warga desa Karangagung yang menemukan potongan kaki dan tangan mayat korban mutilasi yang hanyut di pantai dekat TPI desa Karangagung. Peneliti kemudian mencari tahu apakah kejadian ini ada kaitanya dengan persoalan yang tengah diteliti, dan ternyata ini adalah tindakan kelompok pemuda nelayan karangagung yang menerima tantangan pemuda desa Loh Gung dan masih erat kaitanya dengan kasus perebutan sumber daya yang diangkat pada studi ini.

Kelompok-kelompok berkonflik ini dipermukaan seolah telah menciptakan perdamian negative dengan tidak lagi melakukan tindakan kekerasan, tetapi dibalik semua itu beberapa orang dari kelompok nelayan pemuda justeru ‘mengangkat senjata’. Bentuk-bentuk transformasi konflik inilah yang unik dari studi perdamian ini. Transformasi konflik merupakan merupakan proses sosial politik yang menyertakan aksi-aksi perdamaian negatif dan membentuk

aksi-aksi perdamaian positif. Dari sini bisa dipahami bahwa perilaku pembangunan perdamaian diinisiasi dengan adanya transformasi konflik.

Relasi konflik yang terjalin antara masyarakat nelayan desa Loh Gung masyarakat nelayan desa Karangagung kecamatan Palang Tuban ini, mengakibatkan kedua pihak berkonflik ini menstranformasikan perilaku konfliknya untuk mewujudkan perdamaian yang mereka inginkan. Relasi konflik ini terjadi karena kedua pihak berkonflik memperebutkan tempat sandar perahu yang berlokasi di sungai Besar yang terletak diperbatasan kedua desa tersebut. Tempat sandar ini oleh kedua pihak berkonflik diakui sebagai aset desa karena posisi atau letak sungai yang dijadikan tempat sandar ini secara geografis masuk pada wilayah desa mereka.

Relasi konflik diantara keduanya ini semakin ketara, terungkapkan, dan menjadi konflik terbuka ketika kedua pihak berkonflik ini terlibat dalam suatu kerusuhan. Konflik terbuka yang terjadi ini mengalami eskalasi konflik pada tahun 2007, dan seringkali terjadi reeskalasi ketika ada beberapa hal yang memicu terjadinya reeskalasi konflik. Reeskalasi konflik tetap saja mudah sekali dipicu oleh beberapa hal, meskipun konflik yang terjadi diantara kedua pihak berkonflik ini sudah pernah mendapat penanganan mediasi dari pihak Muspika dan Muspida hingga menemukan kata damai.

Perdamaian yang diupayakan oleh Muspika dan Muspida dengan jalan mediasi ini meskipun menghasilkan kata damai, namun tidak berarti bahwa perdamaian diantara kedua pihak berkonflik telah terkonsolidasi dengan sempurna. Realitas yang terjadi diantara kedua kelompok kepentingan ini menunjukkan bahwa transformasi konflik yang mereka jalankan dengan

menyertakan aksi-aksi perdamian negatif belum dapat berlanjut dengan perdamaian positif yang pada gilirannya dapat menghasilkan perdamaian yang menyeluruh.

Kesepakatan damai yang pernah terjadi antara masyarakat nelayan desa Karangagung dan masyarakat nelayan desa Loh Gung melalui mediasi yang difasilitatori oleh muspida dan muspika terkait ini tidak menghasilkan perdamaian seperti yang diharapkan dalam agenda mediasi tersebut. Proses perdamaian yang diusahakan menjadi sebuah resolusi konflik sebaiknya diinisiasi dengan identifikasi konflik yang pernah terjadi, sehingga dapat merumuskan langkah untuk membagun sebuah perdamaian. Identifikasi konflik dalam rangka membangun perdamaian bisa saja dilakukan dengan analisis konflik yang ditawarkan John Paul Lederach melalui pemikiranya yang tertuang dalam

Preparing For Peach conflict Transformastion Across Culture (1996:9-10) secara

urut menjelaskan bagaimana konflik dalam perspektif konstruksi sosial (Novri,2009:67). Ada tujuh asumsi yang dituliskanya, yaitu:

1. Konflik sosial dipahami sebagai hal yang alamiah, suatu pengalaman-pengalaman yang umum yang hadir disetiap hubungan dan budaya.

2. Konflik dipahami sebagai hal yang konstruktif kebudayaan secara sosial. konflik tidak hanya terjadi pada seorang, tetapi orang yang merupakan peserta aktif dalam menciptakan situasi dan interaksi yang mereka ambil pengalaman sebagai konflik.

3. Konflik muncul melalui proses interaktif yang melandaskan pada pencarian dan penciptaan makna bersama.

4. Proses Interaktif disempurnakan melalui dan diakarkan dalam persepsi manusia, interpretasi, ekspresi, dan niatan-niatan, yang semuanya tumbuh dari dan berputar kembali ke kesadaran umum mereka (common sense)

5. Pemaknaan muncul sebagaimana mereka meletakkan diri mereka sendiri dan mereka yang terkumpul

6. Kebudayaan berakar di dalam pengetahuan bersama dan skema-skema dan digunakan oleh sekelompok orang untuk merasakan, menafsirkan, mengekspresikan, dan merespon kenyataan sosial di sekitar mereka.

7. Pemahaman hubungan konflik sosial dan budaya tidak hanya satu pertanyaan sensitive dari kesadaran, tetapi lebih jauh petualangan yang dalam dari penemuan dan penggalian arkeologis dari pengetahuan umum bersama dari sekelompok orang.

Konflik keberadaanya selalu mewarnai kehidupan manusia yang bersosial dan berpolitik, tak jarang keberadaanya justru memacu dinamika dan perubahan sosial dan politik (Kornblurn, 2003:294). Kehadiran konflik sama halnya kehadiran suatu permasalahan yang harus dipecahkan yang dipahami dan disadari bahwa permsalahan itu adalah suatu konflik. Konflik itu merupakah suatu hal yang alamiah, karena kehadiranya mampu hadir disetiap hubungan manusia yang didalamnya dipastikan hadir pula sebuah interaksi.

Konflik dikatakan sebagai suatu hal yang alamiah, namun di sisi lain konflik juga dapat sengaja diciptakan atau dikonstruksikan. Konflik sebagai kenyataan sosial yang bisa diciptakan atau dihadirkan dalam suatu moment yang pada giliranya nanti berkarakter dinamis yang bersifat atau berkehendak dalam membangun realitas sosial, termasuk juga membangun perdamaian. Konflik

dengan demikian dapat dipahami sebagai hal yang konstruktif, sengaja diciptakan untuk mencapai kepentingan termasuk membangun perdamaian. Konflik dikonstruksi dengan tujuan untuk membangun perdamaian. Sebagaimana halnya konflik perebutan sumber daya yang diangkat dalam studi ini, masyarakat nelayan desa Loh Gung menantang masyarakat desa Karangagung untuk berkelahi satu lawan satu serta memicu kericuhan hingga terjadi pertumpahan darah adalah bukti bahwa konflik dapat dikonstruksi untuk kepentingan kelompok mereka.

Konflik tidak hanya terjadi pada seseorang, tetapi orang merupakan peserta aktif dalam menciptakan situasi dan interaksi yang mereka sadari sebagai sebuah peristiwa konflik. Seperti halnya yang terjadi pada konflik perebutan sungai besar yang dimaknai masyarakat nelayan desa Karangagung dan desa Loh Gung sebagai sebuah sumber daya ekonomi. Konflik perebutan sumber daya ini memang tidak hanya melibatkan perorangan saja, melainkan juga beberapa kelompok nelayan baik dari pemuda maupun para sesepuh dari nelayan itu. Kelompok pemuda dari masyarakat nelayan kedua desa ini lebih terlihat aktif dalam menciptakan situasi konflik dengan proses interaksi yang terjalin diantara beberapa kelompok pemuda nelayan baik dari desa Karangagung maupun desa Loh Gung.

Konflik hadir diinisiasi terlebih dahulu dengan banyak komunikasi yang kemudian menggiring pada proses interaktif, melalui interaksi itulah melahirkan sebuah pemahaman yang disadari secara bersama-sama bahwa peristiwa itu adalah sebuah konflik. Interaksi tersebut dalam prosesnya disempurnakan dengan adanya persepsi manusia, interpretasi, ekspresi, dan niatan-niatan yang semuanya tumbuh dan berputar kembali ke kesadaran umum mereka (common sense).

Studi perdamaian dan studi konflik juga membahas tentang kebudayaan, yang mana menjadi pembahasan yang penting. Kebudayaan berakar di dalam pengetahuan bersama dan skema-skema dan digunakan oleh sekelompok orang untuk merasakan, menafsirkan, mengekspresikan, dan merespon kenyataan sosial disekitar mereka. Sebagaimana masyarakat nelayan pada umumnya yang memiliki karakter yang kuat, masyarakat desa Karangagung dan beberapa desa di kecamatan Palang ini memiliki kebiasaan untuk meng-kalah (begitu para nelayan

menyebutkan) kelompok berkonflik.

Meng-kalah adalah mengadu satu lawan satu kelompok yang sedang

berkonflik dengan atau tanpa senjata. Masyarakat nelayan pada zaman dulu sekitar tahun 1970an dan tahun-tahun sebelumnya juga memiliki kebiasaan yang unik, mereka dalam mengahadapi permasalahan yang melibatkan orang lain seringkali diselesaikan dengan ‘mengangkat senjata’. Solidaritas yang kuat diantara masyarakat nelayan, menjadikan masyarakat kerapkali dipertemukan pada eskalasi konflik. Pernah suatu ketika pada tahun 2000an, ada seorang anak kecil yang belum sekolah bermain dengan temannya hingga mereka bertengkar, kemudian orang tua dari salah satu anak tersebut justru malah memberikan silet pada anaknya untuk melawan temannya tadi dalam pertengkaran tadi. Berawal dari pertengkaran kecil tadi, kemudian dilanjutkan dengan pertengkaran orang tua dari kedua bocah tadi, hingga pada akhirnya melibatkan solidaritas para tetangga dan pertengkaran tersebut menjadi sebuah pertempuran berdarah. Kebiasaan ini hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat nelayan desa-desa di kecamatan Palang. Kebiasaan ini didasari dengan adanya kebudayaan para nelayan jaman dulu dalam menyelesaikan persoalan yang dijadikan patokan oleh

para nelayan saat ini untuk merasakan dan menafsirkan, mengekspresikan, dan memberi respon pada setiap kenyataan sosial yang dihadapi.

2.3 Pemetaan Konflik

Pada sub bab ini dipaparkan perspektif teoritik yang digunakan dalam rangka mengkaji masalah yang dikemukakan dalam studi perdamaian ini. Perdamaian menurut orientasi konflik; diartikan sebagai konteks bagi konflik-konflik untuk disingkap secara kreatif dan tanpa kekerasan. Untuk mengetahui mengenai perdamaian, dapat terlebiih dahulu dimengerti mengenai konflik dan bagaimana konflik mengalami transformasi, biasanya dilakukan tanpa kekerasan serta secara kreatif. Perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non kekerasan (Galtung, 2003:21-22) Studi ini dapat dengan mudah dipahami bagaimana dimensi perdamaiannya jika terlebih dahulu dipahami pula bagaimana peta konflik perebutan sumber daya yang pernah berlangsung. Untuk itu pada sub bab ini dijelaskan teori pemetaan konflik yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam menganalisis konflik pada studi yang dikaji ini.

Pemetaan konflik adalah langkah dalam melihat peta konflik dengan cara memahami sikap, perilaku, dan situasi yang terjadi dalam perkembangan konflik. Menurut Fisher pemetaan konflik adalah serangkaian pemetaan pihak berkonflik dan berbagai pendapat dari pihak-pihak yang terkait dengan konflik yang sedang terjadi.

Ketika masyarakat yang memiliki sudut pandang yang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing. (Fisher dalam Novri, 2009:88)

Pemetaan adalah suatu cara yang dipakai mendeskripsikan konflik dengan menghubungkan pihak satu dengan pihak yang lainya pada pada persoalan yang telah terjadi. Pemetaan konflik berusaha menghadirkan analisis secara terstruktur terhadap konflik yang terjadi pada saat tertentu.

Setiap peta konflik tertentu harus dipahami mewakili pandangan para pengarang, dan sebagai sebuah skema, lebih bersifat indikatif ketimbang bersifat menyeluruh. (Miall dalam Novri, 2009:88)

Wehr dan Bartos juga menawarkan teknik-teknik yang dapat digunakan dalam memetakan konflik. Pertama kali yang dilakukan adalah menulusuri informasi mengenai sejarah konflik, bentuk fisik, dan tata organisasi dari pihak yang berkonflik. Menurut Wehr dan Bartos, konflik ini tidak muncul diruang hampa. Artinya pasti ada aktor yang aktif menggerakan situasi hingga terbentuklah relasi konflik. Pemetaan konflik bisa dilanjutkan dengan mencari pihak-pihak yang terlibat dalam situasi konflik. Pihak yang utama adalah mereka yang berperilaku dengan tindakan-tindakan koersif dan memiliki kepentingan dari terjadinya konflik tersebut. selanjutnya adalah pihak konflik sekunder, yakni pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung dari terjadinya konflik, sedangkan pihak konflik yang ketiga adalah aktor yang netral dan berposisi sebagai pengupaya proses resolusi konflik.(Novri, 2009:89)

Pemetaan adalah langkah pertama in conflict management. Dalam

buku-buku teks konflik resolusi disebutkan bahwa pemetaan konflik membuat para pihak yang bertikai maupun intervenor (yang melakukan intervensi–dalam arti

positif mediator, dalam arti negatif provokator) mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai akar konflik, nature dan dinamika konflik serta berbagai

Perlu disadari bahwa bagaimanapun juga konflik adalah sebuah proses sosial yang berubah terus menerus. Karenanya, pemetaan konflik juga harus dilakukan berulang-ulang. Dalam beberapa tulisan mengenai resolusi konflik, seperti Kenneth E. Boulding (pengantar untuk Conflict Regulation karya Paul

Wehr), disebutkan bahwa peta konflik yang baik hendaklah meliputi conflict

history, conflict context, conflict parties, issues, dynamics, dan alternative routes

to solution. Hal lain yang menurut Boulding penting untuk disertakan pada peta

itu adalah kemungkinan berbagai conflict regulation dan the using of the map.

Conflict history memuat berbagai akar konflik dan peristiwa-peristiwa

besar yang menandai perjalanan konflik dari waktu ke waktu. Hal ini penting untuk mengetahui mana yang merupakan hasil relasi interaktif antar-pihak yang terlibat dalam konflik (termasuk pihak ketiga), dan mana yang merupakan the

origin conflict. Sementara bagian conflict context idealnya menjelaskan lingkup

dan karakter konteks maupun setting yang melahirkan dan melatari konflik. Mulai dari wilayah geografi, struktur politik, berbagai bentuk relasi (sosial, politik dan ekonomi), juga badan-badan otoritas, pola komunikasi dan jaringan, proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. (Teguh, 2008:24)

Penjelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik juga memegang peranan penting. Peneliti konflik yang baik mestilah mampu membedakan para pihak dan peranan mereka dalam medan konflik. Kesalahan membaca siapa melakukan apa dan memperoleh apa dari sebuah medan konflik yang penuh intrik dan tarik menarik akan membuat peta konflik tak berguna sama

sekali. Setidaknya ada tiga jenis pihak dalam sebuah medan konflik. Primary

party adalah pihak yang memiliki tujuan jelas dari konflik tersebut. Kelompok ini

tampak secara terang-terangan melakukan aksi untuk menarik kepentingan dari pihak lawan. Secondary party adalah pihak yang tidak terlibat langsung, namun

jelas memiliki kepentingan yang juga tidak sedikit dalam sebuah konflik. Dalam kenyataan, primary dan secondary party ini dapat berubah posisi satu sama lain,

tergantung pada perkembangan konflik. (Santosa,2008:10)

Pihak ketiga atau interested third party adalah pihak yang memiliki

kepentingan terhadap hasil akhir dari konflik: apakah perdamaian atau perluasan konflik. Sekarang mengenai issues dalam konflik. Umumnya konflik muncul

menyusul satu atau lebih keputusan politis yang tak memuasakan, disusul oleh keputusan politis yang juga tak memuaskan sebagai perlawanan. Issues atau inti

persoalan dapat diidentifikasi berdasar pada, setidaknya tiga penyebab utama: ketidaksepakatan mengenai what is, ketidaksepakatan mengenai what is should

be, dan ketidaksepakatan mengenai who will get what. (Jamil,2007:33)

Hampir semua konflik sosial memiliki pola dinamika yang sama. Mulai dari dinamika yang tampak dipermukaan, dinamika yang muncul, berubah dan dikembangkan, dinamika polarisasi, dinamika yang berputar seolah meninggalkan medan konflik namun sebenarnya kembali masuk menusuk, dan dinamika yang dihasilkan oleh praduga-praduga atau stereotyping and mirror-imaging.

2.3.1Jenis dan Tipe Konflik

Jenis konflik yang terjadi pada kasus yang dikaji pada studi ini adalah jenis konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi dikalangan masyarakat sendiri. Pada studi ini nantinya juga diidentifikasi tipe konflik yang sedang terjadi. Tipe konflik diantaranya adalah, kondisi tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik dipermukaan.

Kondisi tanpa konflik adalah situasi dimana telah menunjukkan situasi yang relatif stabil, hubungan antar kelompok berkonflik yang saling memenuhi dan damai. Namun dalam kondisi ini bukan berarti konflik sudah tidak ada lagi, melainkan struktur masyarakat yang mampu mencegah situasi kearah kekerasan, atau faktor budaya yang mempengaruhi masyarakat untuk menjauhi untuk melakukan konflik secara terbuka.

Konflik laten adalah kondisi yang didalamnya banyak sekali persoalan, pada tahapan ini konflik hanya berupa adanya rasa benci akan tetapi tidak diutarakan dan hanya dipendam dalam hati. Namun banyak yeng berpendapat bahwa konflik laten ini dianggap lebih berbahaya dan sukar untuk ditemukan solusinya.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terahir ini banyak sekali konflik nelayan yang terjadi di jawa timur. Konflik nelayan memperlihatkan konflik yang sarat akan kepentingan-kepentingan ekonomi. Perebutan sumber daya bernilai ekonomis masih menjadi isu yang hangat pada beberapa konflik yang terjadi di kalangan nelayan. Kegiatan perikanan, khususnya penangkapan ikan, konflik merupakan gejala sosial yang paling sering ditemukan diberbagai wilayah perairan. Gejala konflik sosial tersebut dapat dilihat dari perspektif sumber daya

bahwa konflik yang terjadi karena perebutan sumber daya ekonomis yang berkaitan dengan kegiatan para nelayan dalam memenuhi kebutuhannya.

Perebutan ini karena sumber daya perikanan terutama para nelayan ini bersifat open acces. Kondisi ini seolah-olah bahwa sumber daya dapat dikuasai

oleh sembarang orang, dan disembarang waktu, serta sembarang alat yang digunakan dalam menguasainya. Namun jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya kondisi sumber daya yang benar-benar terbuka ini hampir sulit ditemukan (Arif Satria, 2000:23). Hal ini disebabkan karena pemerintah pada umumnya telah memiliki regulasi pengelolaan sumber daya.

2.3.2 Dinamika dan Intervensi Konflik

Kunci memahami dinamika konflik adalah dengan melihat pada sumber konflik, segala sesuatu yang menjadi pemicu atau menjadi sumber terjadinya permasalahan. Dinamika konflik meliputi pra konflik, yaitu kondisi terjadinya ketidak sesuaian sesuatu yang menjadi permasalahan hingga timbullah konflik. Selanjutnya adalah konfrontasi, dimana situasi terjadinya konflik mulai terbuka, kemudian krisis atau situasi puncak dari pada konflik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kondisi pasca konflik, yaitu situasi diselesaikan dengan cara-cara non kekerasan. Pada situasi ini tidak lagi hadir konflik dengan kekerasan. Konflik ditransformasikan dengan cara damai. Disinilah dinamika konflik masuk pada ranah perdamaian. Namun perdamaian sendiri memiliki dua dimensi, yakni perdamaian dengan dimensi negatif, kemudian diteruskan dengan perdamaian berdimensi positif, dan disempurnakan pada dimensi perdamaian menyeluruh.

2.4 Studi Penelitian Terdahulu

2.4.1 Sumber Konflik dan Pola Resolusi Konflik Nelayan oleh Surya Kusuma Konflik adalah hal yang alamiah, kehadiranya mencapai seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali kehidupan para nelayan. Kehidupan para nelayan yang seringkali dipertemukan dengan situasi konflik ini pada umumnya disebabkan adanya penguasaan sumberdaya yang timpang. Konflik antar nelayan seringkali bermula dari perebutan sumber daya perikanan, seperti halnya konflik yang terjadi di Muncar Situbondo yang pernah diteliti oleh Surya Kusuma ini, berikut ini adalah resumenya.

Dinas kelautan dan perikanan membuat suatu kebijakan dengan aturan yang diberlakukan pada masyarakat setempat sebagai nelayan terkait dengan mengelola sumber daya kelautan. Kebijakan ini berisi tentang larangan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, karena dapat merusak ekosistem ikan dan pencemaran lingkungan laut. Pembayaran entrée (pajak) dari hasil tangkapan 5 %. Penggunaan jaring haruslah jangan terlalu panjang, sehingga tidak merusak terumbu karang yang ada.

Sejak tahun 1999 hingga tahun 2009 setiap tahunnya tercatat sejumlah konflik yang terbilang skala besar, diantaranya meliputi konflik terbuka antar komunitas baik dari desa yang sama maupun kepada nelayan dari berbagai kota. Konflik nelayan secara umum terkonstruksi menjadi 4 (empat) tipologi konflik antar kelompok nelayan, yakni: perbedaan identitas, konflik orientasi, perbedaan identitas, dan konflik wilayah (fishing ground).

Sedangkan konflik nelayan yang terjadi di panarukan Situbondo mengerucut pada dua sumber konflik, yakni

1) Konflik yang dipicu oleh perbedaan upaya tangkap (effort) yang

dicerminkan oleh ukuran kapal dan penerapan teknologi, dan

2) Konflik agrarian yaitu konflik perebutan lokasi tangkapan ikan (fishing

ground), hal ini biasanya terjadi pada nelayan yang berbeda domisili

Kronologi konflik selalu bersumber pada masalah yang sama dari tahun ke tahun yaitu penangkapan kapal beralat tangkap garden yang menyusuri daerah rumpon oleh nelayan kapal beralat tangkap sleret. Bentuk konflik yang terjadi adalah penyitaan jaring oleh nelayan sleret beserta salah satu ABK dari kapal gardan. Konflik dua kubu nelayan memasuki pula ranah relasi yang saling membangun jarak sosial. Dinamika konflik yang terjadi diantara keduanya mengarah pada model konflik vertical yang digambarkan Galtung melalui segitiga vertical.

Kedua konflik yang telah disebutkan di atas tadi membuat surya kusuma menawarkan model resolusi konflik nelayan dengan tata kelola konflik menuju tata kelola perdamaian. Tata kelola konflik yang selama ini dilakukan selalu mengarah pada kekerasan yang berujung pengusiran. Tata kelola konflik tidak diarahkan pada mode of peace yang sejatinya menjadi tujuan dalam resolusi

konflik. Sejumlah konflik serupa seringkali terulang meski kesepakatan telah dibuat. Kesepakatan tidak dilakukan oleh dua pihak yang berseteru, dan tidak diarahkan menuju lesson learn dan self introspection.

Pertikaian yang terus berlanjut, kelompok yang memiliki solidaritas yang kuat dapat berjalan dan memenangi pertarungan melawan kelompok yang memiliki solidaritas yang lemah (Ibnu Khaldun dalam Novri, 2005:30). Jalan kesepakatan pada kelompok nelayan harus berjalan bersama-sama dalam

menemukan porsi yang seimbang. Proses pelembagaan resolusi melalui musyawarah dan kesepakatan yang terbangun tidak mengakar pada substansi masalahnya. Dengan mengadopsi model Hourglass maka resolusi konflik nelayan dikonstruksi sebagai alur resolusi yang secara hipotetis dapat digunakan untuk meminimalisir menguatnya ketegangan. Secara singkat demikianlah penelitian yang dilakukan oleh Surya Kusuma, penelitian ini menjadi tinjauan pustaka dalam studi ini, karena disamping memiliki subyek penelitian yang sama, tipologi konflik yang juga hampir sama. Penelitian ini juga menyajikan resolusi konflik mengarah pada model perdamaian, sehingga sangat membantu peneliti dalam memperbanyak pengetahuan tentang tipologi masyarakat nelayan dan resolusi konflik dengan model perdamaian yang ditawarkan oleh Surya Kusuma.

2.4.2 Perlawanan Nelayan Prigi Oleh Budi Siswanto

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Siswanto ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perlawanan nelayan Prigi terhadap sistem TPI (Tempat Pelelangan Ikan), juragan, dan pedagang. Dalam studi ini dikaji pula tentang peran Negara dalam struktur kelembagaan pasar ikan TPI di Prigi. Secara khusus, penelitian ini menjelaskan hubungan ekonomi politik antara TPI, juragan, pedagang, dan nelayan Prigi. Penelitian ini digunakan sebagai tinjauan pustaka karena penelitian ini juga mengkaji secara mendalam tentang perlawanan nelayan Prigi terhadap dominasi TPI, juragan, dan pedagang. Selain itu penelitian ini juga mengkaji realitas sosial-ekonomi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan Prigi.

Pola perlawanan nelayan Prigi inilah yang digunakan oleh peneliti untuk membantu memahami realitas pertempuran berdarah pada konflik perebutan sumber daya pada studi perdamaian yang dikaji ini. pola perlawanan nelayan ini dipengaruhi oleh tipologi masyarakat nelayan itu sendiri, dan juga dipengaruhi oleh karakter keras yang melekat pada diri nelayan. Karakter nelayan ini juga dipengaruhi oleh faktor alam. Seperti yang secara tersirat dijelaskan oleh Galtung dalam buku Studi Perdamaiannya, bahwa kekerasan itu terdiri dari beberapa skema, salah satunya adalah skema kekerasan alam, yakni kekerasan yang berasal dari alam termasuk dari tubuh manusia itu sendiri dan tak dikehendaki (oleh subjek manusia manapun).

Karakter nelayan yang keras dipengaruhi oleh faktor alam. Pekerjaan nelayan yang keras dengan menantang bahaya di medan laut lepas dengan pekerjaan yang berat pula, menjadikan karakter para nelayan menjadi sekeras angin yang menerpa tubuhnya dan sekuat gelombang yang membawa perahu mereka ke tengah samudera. Namun keras karakter itu disertai pula oleh adanya solidaritas yang tinggi diantara para nelayan.