SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Yang Diajukan: RETNO ASIH JUWITASARI

0511010176 / EP

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

i Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan segala rahmat, karunia dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi yang

berjudul ANALISIS KESENJANGAN PEMBAGIAN PENDAPATAN

PERKAPITA DAN TIPOLOGI DAERAH DI KABUPATEN PACITAN, MAGETAN, MADIUN dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh

mahasiswa jenjang pendidikan Strata-1 (Sarjana) Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas

Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur guna

memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Bapak Drs. Ec. Wiwin Priana,MT, selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran dan motivasi selama

proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan

tenaga serta bantuan moril dan materiil khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas

ii

3. Bapak Drs. Ec. Marseto DS, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional

“VETERAN” Jawa Timur.

4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah membekali kami dengan

pengetahuan-pengetahuan yang sangat berguna dan berharga.

5. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Papa Ir. H. Mudjianto, Sp dan Mama Hj. Evy Rosiana, adikku Rohman

Prayogi, dan buah hatiku Rengganis Putri Arasy, beserta semua anggota

keluargaku yang telah memberikan dukungan, doa, semangat dan dorongan

moral serta spiritualnya yang tulus kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

7. Seluruh Teman-temanku dan seseorang yang berarti bagi penulis yang telah

membantu memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik

sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumber informasi.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 22 Oktober 2010

iii

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

ABSTRAKSI ... x

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar belakang ... 1

1.2 Rumusan masalah ... 4

1.3 Tujuan Penelitian ... 4

1.4 Manfaat Penelitian ... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1 Penelitian Sebelumnya ... 6

2.2 Landasan Teori ... 10

2.2.1 Konsep Tentang Daerah ... 10

2.2.1.1 Perencanaan Pembangunan ... 12

2.2.1.2 Konsep Pembangunan Regional ... 13

2.2.1.3 Uraian Sektoral ... 17

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi ... 18

iv

2.2.3.2 Pendekatan Perhitungan Produk Domestik

Regional Bruto... 23

2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita... 25

2.2.4.1Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan ... 26

2.2.4.2Teori pertumbuhan Harrod-domar... 28

2.2.5 Pengertian Sektor-Sektor Ekonomi ... 32

2.2.5.1 Sektor Pertanian ... 32

2.2.5.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian... 33

2.2.5.3 Sektor Industri Pengolahan ... 33

2.2.5.4 Klasifikasi Industri ... 34

2.2.5.5 Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih... 35

2.2.5.6 Sektor Bangunan ... 36

2.2.5.7 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran... 36

2.2.5.8 Sektor Angkutan dan Komunikasi ... 37

2.2.5.9 Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan... 38

2.2.5.10 Sektor Jasa... 38

2.2.6 Analisis Tipologi Daerah... 39

2.3 Kerangka Pikir ... 40

v

3.2. Jenis dan Sumber Data ... 44

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data ... 44

3.4. Teknis Analisis ... 45

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN ... 47

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian... 47

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian ... 47

4.1.1.1Kondisi Umum Kabupaten Pacitan ... 47

4.1.1.1.1 Letek Geografis... 47

4.1.1.1.2 Struktur Pemerintah ... 48

4.1.1.1.3 Penduduk... 48

4.1.1.2Kondisi Umum Kabupaten Madiun... 49

4.1.1.3Kondisi Umum Kabupaten Magetan ... 49

4.2 Deskripsi hasil Penelitian ... 50

4.2.1 Penduduk ... 50

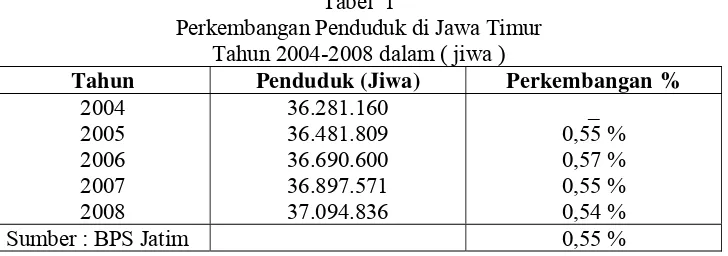

4.2.2 Penduduk Jawa Timur ... 50

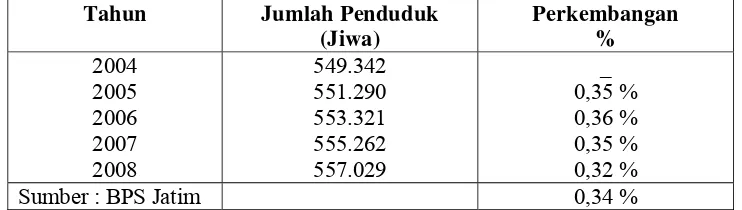

4.2.3 Perkembangan Penduduk Kabupaten Pacitan ... 51

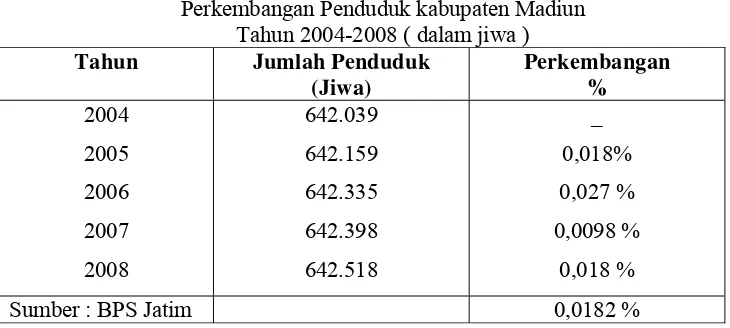

4.2.4 Perkembangan Penduduk Kabupaten Madiun ... 52

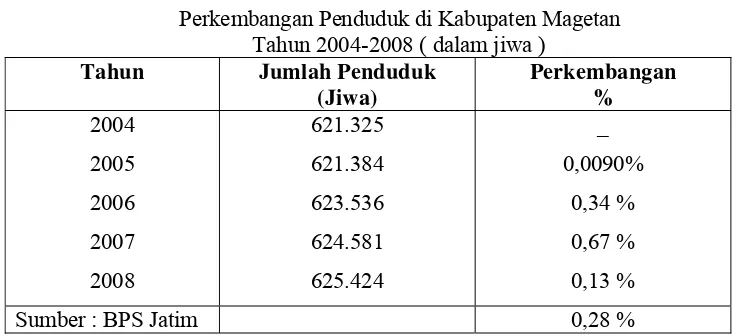

4.2.5 Perkembangan Penduduk di Kabupaten Magetan... 52

4.3 Perkembangan Pendapatan Perkapita ... 53

vi

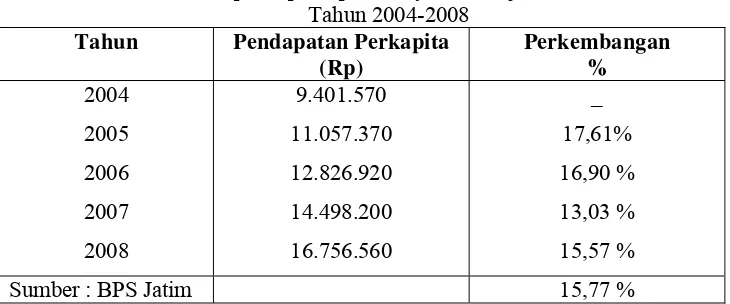

4.3.3 Perkembangan pendapatan Perkapita Kabupaten

Madiun ... 55

4.3.4 Perkembangan Pendapatan Perkapita di Kabupaten Magetan ... 56

4.3.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur ... 57

4.3.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan... 58

4.3.7 Pertumbuhan ekonomi kabupaten Madiun... 49

4.3.8 Pertumbuhan ekonomi kabupaten Magetan ... 60

4.4 Analisa dan Pengujian Hipotesa... 61

4.4.1 Uji Indeks Williamson ... 61

4.4.1.1Uji Indeks Williamson antara Pendapatan Perkapita dengan Penduduk Kabupaten Pacitan ... 62

4.4.1.2Uji Indeks Williamson antara Pendapatan Perkapita dengan penduduk kabupaten Madiun... 63

vii

4.4.2.1Indeks Williamson kabupaten Pacitan antara

Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk.. 65

4.4.2.2Indeks Williamson kabupaten Madiun antara pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk .. 66

4.4.2.3Indeks Williamson kabupaten Magetan antara pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk .. 67

4.4.3 Uji Tipologi Daerah ... 68

4.4.3.1Analisa Tipe Daerah Kabupaten Pacitan ... 68

4.4.3.2Analisa Type Daerah Kabupaten Madiun ... 69

4.4.3.3Analisa Daerah di Kabupaten Magetan ... 69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 71

5.1 Kesimpulan ... 71

5.2 Saran... 71

DAFTAR PUSTAKA

viii

ix

TABEL 1 : Perkembangan Penduduk di Jawa Timur tahun 2004-2008 ... 50

TABEL 2 : Jumlah Perkembangan Penduduk Pacitan tahun 2004-2008 ... 51

TABEL 3 : Jumlah Perkembangan Penduduk Madiun tahun 2004-2008 ... 52

TABEL 4 : Jumlah Perkembangan Penduduk Magetan tahun 2004-2008 ... 53

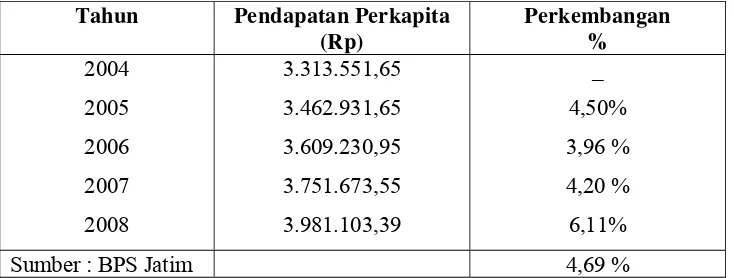

TABEL 5 : Pendapatan perkapita masyarakat di Jawa Timur Tahun 2004-2008 ... 54

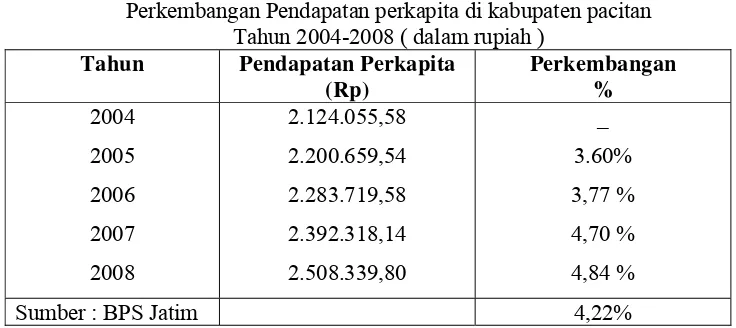

TABEL 6 : Perkembangan Pendapatan perkapita Perkapita di Kabupaten Pacitan tahun 2004-2008 ... 55

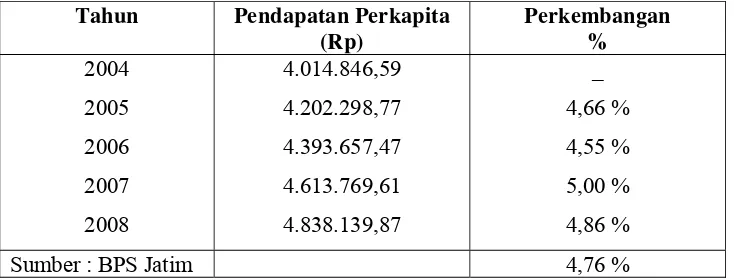

TABEL 7 : Perkembangan Pendapatan perkapita Perkapita di Kabupaten Madiun tahun 2004-2008... 56

TABEL 8 : Perkembangan Pendapatan perkapita Perkapita di Kabupaten Magetan tahun 2004-2008 ... 57

TABEL 9 : Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tahun 2004-2008... 58

TABEL 10: Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan tahun 2004-2008.... 59

TABEL 11 : Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun tahun 2004-2008 ... 60

TABEL 12 : Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan Tahun 2004-2008 ... 61

TABEL 13 : Perhitungan Indeks Williamson di Kabupaten Pacitan Tahun 2004-2008 ... 62

x

TABEL 16 : Perhitungan Indeks Williamson di Kabupaten Pacitan antara

Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk tahun 2004-2008.. 65

TABEL 17 : Perhitungan Indeks Williamson di Kabupaten Madiun antara

Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk tahun 2004-2008.. 66

TABEL 18 : Perhitungan Indeks Williamson di Kabupaten Magetan antara

Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk tahun 2004-2008.. 67

xi

Lampiran 1 : Hasil Uji Indeks Williamson dengan menggunakan variabel

pendapatan perkapita dan Jumlah Penduduk di Kabupaten

Pacitan,Madiun dan Magetan

Lampiran 2 : Hasil Uji Indeks Williamson dengan mengganakan variabel

pertumbuhan ekonomi dan jumlah Penduduk di Kabupaten

xii Oleh:

Retno Asih Juwitasari

ABSTRAKSI

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang lebih luas dari yang hanya memfokuskan pada perumbuhan ekonomi.peningkatan pembangunan ekonomi merupakan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara atau daerah dalam kurun waktu tertentu yang lebih tinggi dari pada kenaikan jumlah penduduk sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah nyata termasuk di peningkatan pendapatan perkapita disertai perubahan struktur ekonomi suatu Negara tersebut dan terjadi dalam waktu jangka panjang.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Puat Statistik (BPS) Jawa Timur selama lima tahun yaitu dari tahun 2004-2008. Data yang dianalisis menggunakan Indeks Williamson yaitu suatu analisis untuk mengetahui daerah kabupaten Pacitan,Magetan Dan Madiun mana yang mempunyai korelasi atau kontribusi yang bagus terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian Indeks Williamsson semua daerah di Kabupaten Pacitan,Magetan dan Madiun mengalami kesenjangan dan hipotesa tidak terbukti. Akan tetapi semua daerah di Kabupaten Pacitan,Magetan,Madiun mempunyai Tipe daerah yang tumbuh tapi tidak sejahtera.

1 1.1 Latar belakang

Beberapa ciri dari pembangunan ekonomi sebagai adanya peningkatan

pendapatan nasional yang nyata. Peningkatan tersebut berarti Gross Domestic Product (jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam kurun waktu tertentu) atau GDP-nya lebih tinggi daripada kenaikan jumlah penduduk sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah nyata termasuk

peningkatan pendapatan perkapita disertai perubahan struktur ekonomi suatu

negara tersebut dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, (Jhingan, 2000 : 5)

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang lebih luas dari hanya

memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini disadari oleh banyak Negara

khususnya Negara Indonesia. Perkembangan nasional tertuang dalam misi untuk

mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan

UUD 45. Dengan pemahaman bahwa pembangunan ekonomi identik dengan

pertumbuhan, pada awalnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, tetapi akan dibarengi dengan masalah-masalah, pengangguran, kemiskinan

di pedesaan, ketimpangan distribusi pendapatan dan ketidakseimbangan

struktural. Pertumbuhan ekonomi harus dapat diarahkan untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan

Penelitian tentang distribusi pendapatan biasanya dikaitkan dengan

pertumbuhan ekonomi (peningkatan pendapatan) dimana terdapat hubungan

negatif diantara keduanya. Artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi

maka, akan semakin timpang distribusi pendapatannya (Yuwono, 1997 : 17)

Dan pertumbuhan ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi

ketimpangan pendapatan regional yaitu melalui efek sabar dari pertumbuhan

ekonomi suatu daerah yang akan berpengaruh ke daerah lainnya (Booth dalam

Utomo, 2004 : 56)

Pembangunan dalam lingkup Negara secara spesial selalu merata.

Kesenjangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan serius beberapa

daerah mencapai pertumbuhan cepat sedangkan daerah lain pertumbuhannya

lambat. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah akan berdampak pada

tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan

regional antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional

antar daerah semakin besar. Ketimpangan tersebut meliputi, ketimpangan antar

propinsi, kabupaten / kota, ketimpangan sektoral dan ketimpangan pendapatan

antar penduduk (pendapatan perkapita).

Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi telah dicapai oleh propinsi

Jawa Timur salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang

dicerminkan dalam perkembangan PDRB. Pertumbuhan ekonoi , pendapatan per

kapita tersebut merupakan indicator makro ekonomi yang dibentuk dari berbagai

macam sektor ekonomi, potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, yang

terjadi bagi daerah. Indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan

pembangunan yang telah dicapai, dan berguna untuk menentukan arah

pembangunan di masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi diperlukan guna menggerakkan dan memacu

pembangunan diberbagai bidang sekaligus pemerataan pembangunan dan

hasil-hasilnya. Ada sembilan sektor ekonomi atau kelompok lapangan usaha yang

umumnya dapat dihitung dalam PDB atau PDRB jika dalam lingkup regional /

daerah. Adapun kesembilan sektor tersebut yaitu (Anonim, 2004 : 12) :

1. Sektor pertanian

2. Sektor pertambangan dan penggalian

3. Sektor industri pengolahan

4. Sektor listrik, gas dan air bersih

5. Sektor bangunan

6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran

7. Sektor pengangkutan dan komunikasi

8. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

9. Sektor jasa-jasa

Dari perhitungan sektor-sektor ekonomi tersebut, kondisi struktur ekonomi dari

suatu daerah Negara dapat ditentukan. Suatu daerah dikatakan agraris bila peran

sektor pertanian sangat dominant dalam PDRB-

nya, demikian pula sebaliknya dikatakan sebagai daerah industri apabila yang

Dari sembilan sektor ekonomi diatas dapat dikelompokkan menjadi

kelompok sektor primer (pertanian dan pertambangan), kelompok sektor sekunder

(industri, Listrik gas air bersih, dan kontruksi), kelompok sektor tersier

(perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa lainnya).

Dalam penelitian ini akan diteliti tentang tingkat kesejahteraan yaitu

dengan melihat pendapatan perkapita suatu daerah yaitu kota Surabaya dan diteliti

pula. Tentang pertumbuhan ekonomi, untuk melihat pendapatan perkapita atau

senjang atau tidak maka digunakan suatu indek yang dinamakan Analisis William

Son.

Adapun kabupaten yang akan diteliti adalah 3 kabupaten yaitu kabupaten

Pacitan, Magetan dan Madiun ,. Maka dengan penelitian ini dapat diketahui

wilayah mana yang mengalami kesenjangan dan Tipe daerah apa di tiga daerah

tersebut dimana daerah tersebut yang berbatasan dengan propinsi jawa Tengahan

.

1.2 Rumusan masalah

Adapun perumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Wilayah mana yang mempunyai ketimpangan pendapatan

2. Wilayah mana yang mempunyai ketimpangan pertumbuhan ekonomi

3. Tipe daerah apa di masing-masing kabupaten tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketimpangan perwilayah di kabupaten Pacitan

Magetan dan Madiun

2. Untuk mengetahui Tipe daerah apa di kabupaten Pacitan, Magetan dan

Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat ilmiah diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi

penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi

pihak yang berkepentingan.

3. Diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau masukkan

dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan-pembangunan di

6 2.1 Penelitian Sebelumnya

Pada penelitian sebelumnya akan dikemukakan mengenai penelitian yang

telah dilakukan oleh :

a. Wibowo (2003) dengan judul penelitian“ Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Antar Wilayah Kabupaten / Kotamadya di Jawa Timur” periode tahun 1987

sampai 2001. Penelitian tersebut menggunakan variabel Pertumbuhan

Ekonomi Jawa Timur sebagai variabel terikat (Y), sedangkan variabel

bebasnya antara lain, Pertumbuhan PDRB = X1' PDRB per kapita = X2'

Investasi = X2' . Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

location Quotient. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Jawa Timur di pengaruhi juga oleh investasi swasta

yang tidak merata.

b. Wedhahuditama (2003), dalam penelitiannya membahas tentang Identifikasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan PDRB Jawa Timur

1980-1986 dan implikasinya terhadap pembangunan potensi daerah di Jawa Timur.

Variabel yang digunakan adalah variabel yang terdapat pada alat analisis

Tipologi klassen yaitu PDRB perkapita daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah

masing-masing wilayah merupakan penyumbang / memberikan kontribusi paling

besar terhadap PDRB masing-masing daerah.

c. Kuncoro dan Aswadi (220) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 17,

No. 1, dengan judul :”Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris

di Kalimantan Selatan tahun 1993-1999” dalam penelitian ini variabel yang

digunakan adalah Dummy Variabel, dimana 1 = Kawasan andalan; 0 =

Kawasan bukan andalan sebagai variabel terikat (Y), sedangkan variabel

bebasnya antara lain X1 = Spesialisasi daerah, alat analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai variabel terikat (Y) sedangkan variabel

bebasnya antara lain X1 = Pertumbuhan PDRB, X2 = PDRB perkapita, X3 =

Spesialisasi daerah, alat analisis Tipologi Klassen,Location Quotient, Indeks Spesialisasi Regional, Model Logit (Binary Logistic Regression), dan Multinomial Logistic Regression. Dan hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan hanya

mengacu pada pendapatan perkapita dan subsektor unggulan, yang

ditunjukkan oleh hasil analisis location Quotient dan model logit. Pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah ternyata tidak menjadi bahan

pertimbangan dalam penetapan kawasan andalan di Kalimantan Selatan.

Analisis Tipologi Klasen menunjukkan, dari tiga daerah di kawasan andalan hanya Kabupaten Kotabaru yang berada pada daerah cepat-tumbuh dengan

tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita tinggi. Kota Banjarmasin

merupakan daerah maju tapi tekanan dengan tingkat pertumbuhan rendah,

klasifikasi relatif tertinggal dengan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per

kapita rendah. Hasil analisis spesialisasi regional menunjukkan bahwa

kemampuan kawasan andalan sebagai daerah yang memiliki keterkaitan

perekonomian (sektoral) dengan daerah lainnya masih lemah. Hal tersebut

ditunjukkan dengan semakin terdiversifikasinya subsektor usaha

daerah-daerah di kawasan andalan bahkan terjadi penurunan tingkat spesialisasi antar

daerah kawasan andalan selama tahun 1993-1999. implikasi dari seluruh

persyaratan yang harus dipenuhi adalah kebijakan penetapan kawasan

andalan di Propinsi Kalimantan Selatan tidak tepat, terutama penetapan Kota

Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil analisis

pengklasifikasian menunjukkan bahwa pengklasifikasian daerah di Provinsi

Kalimantan Selatan lebih baik dengan menggunakan empat klasifikasi

menurut Tipologi Klassen daripada hanya berdasarkan klasifikasi kawasan

andalan dan kawasan bukan andalan. Empat klasifikasi daerah tersebut yaitu

daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah

berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal.

d. Pusat Studi Asia Pasifik UGM dan PT. Toyota Astra Motor (2006), dalam

penelitiannya “Analisis Tipologi Klassen untuk melihat posisi sembilan sektor PDRB Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) selama periode

2001-2004. Laju pertumbuhan PDRB masing-masing sektor dan pangsa

masing-masing sektor terhadap PDRB Provinsi NAD menurut lapangan

usaha tahun 2001-2004 dihitung kemudian dicari rata-ratanya. Setelah itu laju

PDRB Provinsi NAD dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan

masing-masing sektor PDRB dan rata-rata pangsa masing-masing sektor

PDRB menurut lapangan usaha tahun 2001-2004 secara nasional. Sektor yang

memiliki kontribusi terhadap PDRB NAD paling besar dimiliki oleh Sektor

Keuangan, Asuransi, Sewa Rumah dan Jasa Perusahaan. Sementara itu sektor

yang memiliki pertumbuhan paling kecil bahkan negatif adalah Sektor

Bangunan. Hasil analisis, sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor

maju dan tumbuh pesat adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor inilah yang sebaiknya mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah

Daerah untuk dikembangkan. Lebih lanjut, dengan didukung oleh data yang

memadai, Pemerintah Daerah sebaiknya menganalisis hingga ke tingkat

komoditi. Apabila pada tingkat komoditi sudah ditemukan komoditi yang

maju dan tumbuh pesat, maka sebaiknya anggaran pengeluaran diprioritaskan

pada komoditi tersebut. Sektor Pertanian termasuk ke dalam sektor maju tapi

tertekan. Sektor-sektor yang masuk ke dalam sektor potensial untuk

berkembang adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Minum, Sektor Keuangan,

Asuransi dan Sewa Rumah, dan Sektor Pemerintahan dan Jasa. Sayang sekali

menurut hasil analisis ternyata banyak sektor-sektor di Provinsi NAD yang

termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal. Sektor-sektor tersebut adalah

Sektor Industri Pengolahan, Sektor pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel

2.2 Landasan Teori

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka perangkat

analisis yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut didasarkan pada

teori ekonomi.

Beberapa teori dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

2.2.1. Konsep Tentang Daerah

Suatu daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan dasar-dasar / tujuan

pembentukan daerah itu sendiri. Adapun konsep daerah dibedakan menjadi 3

pengertian sebagai berikut (Tarigan, 2002)

Pertama adalah daerah dianggap sebagai suatu space atau ruang dimana

kegiatan ekonomi berlaku dan diberbagai pelosok ruang tersebut sifatnya adalah

sama. Jadi batas-batas diantara satu daerah dan daerah-daerah lainnya ditentukan

oleh titik-titik dimana kesamaan sifat-sifat tersebut sudah mengalami perubahan.

Persamaan sifat-sifat tersebut dapat ditinjau dari segi pendapatan perkapita

penduduknya, agama atau suku bangsa ataupun struktur ekonominya. Daerah

dengan pengertian tersebut dinamakan daerah homogen atau daerah formal.

Konsep daerah menurut homogenitas tersebut berguna bagi perencanaan sektoral.

Dalam hal ini daerah-daerah yang memiliki kesamaan dalam sektor yang dibahas

dapat dijadikan suatu wilayah daerah. Dengan demikian dapat dibuat satu pusat

pelayanan yang menangani masalah yang sama dengan program penanganan yang

Kedua, daerah sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau

beberapa pusat kegiatan ekonomi, daerah dengan pengertian ini disebut daerah

nodal. Dalam hal ini keseluruhan dari daerah ini ditetapkan beberapa pusat

pertumbuhan yang biasanya adalah kota-kota terbesar didalam suatu unit wilayah

dan ditetapkan batas pengaruh dari masing-masing pusat pertumbuhan tersebut.

Daerah pengaruh pusat pertumbuhan (hinterland) dalam memenuhi kebutuhannya tergantung pada daerah yang menjadi pusat pertumbuhan (kota). Konsep daerah

seperti ini tidak berdasarkan pada sektor-sektor yang ada pada daerah itu.

Sektor-sektor yang ada pada daerah tersebut memiliki ketergantungan antara pusat

pertumbuhan akan mempengaruhi pusat pertumbuhannya. Konsep daerah

berdasarkan ruang lingkup pengaruhnya. Perubahan pada pusat pertumbuhan akan

mempengaruhi hinterlandnya, begitu sebaliknya perubahan pada daerah pengaruh

akan mempengaruhi pusat pertumbuhannya. Konsep daerah berdasarkan ruang

lingkup pengaruh ekonomi tersebut lebih tepat untuk perencanaan daerah, karena

menyangkut keseluruhan aspek pengembangan wilayah dan aspek keterkaitan.

Ketiga, daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berbeda dibawah suatu

administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, desa dan sebagainya.

Daerah menurut pengertian ini disebut daerah administrasi atau daerah

perencanaan. Konsep daerah berdasarkan administrasi pemerintah biasanya terikat

pada sejarah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, sehingga tidak

mudah dirubah. Berdasarkan sejarah pembentukannya tersebut, maka daerah

administrative di Indonesia terbagi atas daerah propinsi, kabupaten / kota,

ditetapkan batas-batas daerah secara jelas, batas ini seringkali menggunakan

kondisi di lapangan yang memiliki ciri-ciri yang jelas, seperti sungai, laut,

gunung, jurang, jalan, batas hutan, dan lain-lain.

Jika membahas perencanaan pembangunan ekonomi daerah, maka

pengertian daerah sebagai daerah perencanaan / administrasi yang lebih banyak

digunakan karena pelaksanaan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah

diperlukan tindakan dari berbagai lembaga pemerintah sehingga lebih praktis dan

mudah bila suatu Negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan

satuan administrative. Daerah yang batasnya ditentukan secara administratif lebih

mudah dianalisis, karena biasanya pengumpulan data diberbagai daerah dalam

suatu negara pembagiannya didasarkan pada satuan administratif (Sukirno, 995)

2.2.1.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan mempunyai peranan penting didalam

mewujudkan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu Negara.

“Perencanaan adalah suatu persiapan langkah dan kegiatan yang disusun atas

pemikiran yang logis untuk mencapai tujuan yang ditentukan” (Sitanggang, 1999)

Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal yaitu, Pertama adalah

penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan kongkrit yang hendak dicapai

dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang

bersangkutan. Kedua adalah pilihan-pilihan diantara cara-cara alternatif yang

efisien secara rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut (Nitisastro dalam

nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya (Hatta dalam

Arsyard, 1999).

“Perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha pemerintahan

mengkoordinasi semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang guna

mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan variabel-variabel ekonomi

yang penting (penghasilan, konsumsi, lapangan kerja, investasi, dan sebagainya)

suatu negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan”.

2.2.1.2. Konsep Pembangunan Regional

Apabila kita, menganalisa tentang masalah perekonomian daerah

merupakan pekerjaan yang sulit bila dibandingkan dengan menganalisis terdapat

dua teori mengenai konsep pembangunan yaitu, pertama, berasal dari tentang

perekonomian nasional. Keadaan yang demikian dapat timbul karena :

1. Pertama, karena data mengenai daerah masih sangat terbatas, apalagi

apabila daerah tersebut dibedakan berdasarkan pengertian daerah nodal,

dimana daerah diartikan sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh

satu atau beberapa pusat kegiatan ekonom, dimana pengaruh yang timbul

dari satu beberapa pusat kegiatan ekonomi, dimana pengaruh yang timbul

dari satu atau beberapa pusat-pusat kegiatan ekonomi digantikan dengan

pengaruh dari pusat lainnya.

2. Kedua, data yang ada mengenai perekonomian daerah sangat sukar

perekonomian nasional. Sehingga mengakibatkan aliran-aliran yang masuk

maupun keluar dari suatu daerah sangat sukar diperoleh.

Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai semua kegiatan

pembangunan yang ada atau dilakukan di daerah yang unsurnya terdiri dari,

pertama kegiatan dan proyek pembangunan daerah itu sendiri diluar yang telah

direncanakan oleh pemerintah pusat.

Sasaran pembangunan daerah yang diingankan adalah berkembangnya

otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dititikberatkan

pada daerah Kabupaten / Kota, meningkatnya kemandirian dan kemampuan

daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di daerah dan makin

terkoordinasinya pembangunan antar sektor dan antar daerah serta antar

pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah.

Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan-penekanan

kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang

bersangkutan (endegeoneous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah).

Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah

dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang

peningkatan kegiatan ekonomi.

Terdapat dua teori mengenai konsep pembangunan yaitu :

1. Konsep pembangunan dari atas (top-down planning)

Teori ini mengatakan bahwa timbulnya pembangunan itu karena adanya

kelompok sektoral yang dinamis atau kelompok geografis, pembangunan

diharapkan dapat merembes ke daerah-daerah sekitarnya, baik merata

spontan maupun secara diarahkan” (Syamsi, 1986 : 41). Dengan konsep

ini, memungkinkan terjadinya pembangunan proyek-proyek besar dan

padat modal (capital intensive system). Konsep pembangunan dari atas memerlukan pengaruh dari pemerintah pusat, dan perencanaannya

dilakukan dari atas ke bawah.

2. Konsep pembangunan dari bawah (bottom-up planning)

Konsep ini didasarkan pada mobilitas maksimal sumber-sumber daya

alam, sumber daya manusia, kelembagaan yang tujuan utamanya adalah

pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat daerah itu. Adapun wujud

pembangunannya adalah proyek-proyek kecil dengan sistem padat karya

(labor intensive system), menggunakan teknologi tepat guna dan potensi-potensi daerah itu sendiri, perencanaan pembangunannya dilakukan dari

bawah. (Syamsi, 1986 : 40).

Salah satu aspek pembangunan regional adalah pembangunan ekonomi

yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan

struktur ekonomi. Menurut Hoover dan Fisher (dalam Hadi Prayitno,

1996 : 225), pembangunan ekonomi regional dapat melalui beberapa

1. Subsistensi ekonomi

Dalam tahap ini masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhannya

sendiri pada tingkat cukup untuk hidup sehari-hari. Kehidupan

penduduk sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian

dan mengumpulkan hasil alam hasilnya.

2. Pengembangan transportasi dan spesialisasi lokal.

Pada tahap ini telah terdapat peningkatan baik dalam prasarana

maupun sarana transportasi yang berakibat pada terjadinya

spesialisasi pada lokasi-lokasi tertentu. Dikalangan masyarakat

petani timbul spesialisasi baru diluar pertanian, dimana hasil

produksi, bahan dasar, dan pemasarannya masih terbatas dan

tergantung pada daerah pertanian yang bersangkutan.

3. Perdagangan antar daerah.

Pada tahap ini telah terjadi perkembangan perdagangan antar

daerah. Hal ini mungkin saja terjadi karena telah terjadi perbaikan

di bidang transportasi dan perubahan di sektor kegiatan dari arah

peningkatan produksi jenis ekstenfikasi menjadi pertanian yang

lebih dititik beratkan pada intensifikasi.

4. Industrialisasi.

Dengan makin bertambahnya penduduk dan menurunnya potensi

produksi pertanian serta kegiatan ekstratif lainnya, daerah dipaksa

untuk mengembangkan sumber pendapatan dan lapangan kerja,

kegiatan-kegiatan yang menyangkut industri manufaktur serta

pertambangan dan galian.

5. Spesialisasi daerah.

Pada tahap ini daerah telah sampai pada tingkat spesialisasi

kegiatan, baik barang dan jasa untuk keperluan penjualan ke

daerah lain termasuk tenaga ahli dan jasa-jasa khusus.

6. Aliran faktor produksi antar daerah.

Peningkatan infrastruktur dan arus informasi pada akhirnya

menaikkan tingkat mobilisasi faktor produksi antar daerah

2.2.1.3. Uraian Sektoral

1. Sektor listrik, gas, dan air bersih meliputi subsektor listrik ;

subsektor gas kota ; dan air bersih.

2. Sektor pembangunan / kontruksi meliputi semua kegiatan

pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan,

jembatan, pelabuhan, terminal, dam, irigasi, eksplorasi minyak

bumi maupun jaringan listrik, gas, air minum, telepon dan

sebagainya.

3. Sektor perdagangan dan komunikasi meliputi subsektor

perdagangan besar dan eceran, subsektor hotel, dan subsektor

restoran.

4. Sektor pengangkutan dan komunikasi meliputi subsektor angkutan

subsektor angkutan penyeberangan, sektor angkutan udara,

subsektor jasa penunjang angkutan, subsektor pos dan

telekomunikasi, subs ektor jasa penunjang telekomunikasi.

5. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan meliputi

subsektor lembaga keuangan bukan bank, subsektor penunjang

keuangan, subsektor sewa bangunan, dan subsektor jasa

perusahaan.

6. Sektor-sektor jasa meliputi subsektor pemerintahan umum ;

subsektor sosial kemasyarakatan, subsektor jasa hiburan dan

kebudayaan, subsektor jasa perorangan dan RT.

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam Gross Domestic Product (GDP), tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertambahan penduduk, atau apakah perubahan dalam

struktur ekonomi berlaku atau tidak. Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan

sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu

masyarakat dalam jangka panjang yang melebihi dari tingkat pertambahan

penduduk. (Sukirno, 1980 : 14), tetapi pada umumnya, para ahli ekonomi

memberikan pengertian yang sama dengan pembangunan ekonomi yaitu sebagai

kenaikan dalam Gross Domestic Product. Dalam penggunaan yang lebih umum

istilah, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan

digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di Negara berkembang.

Suatu perekonomian dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan

perkapita menunjukkan kecenderungan / mengalami suatu kenaikan dalam jangka

panjang dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi daerah-daerah SWP I Jawa Timur yang paling

besar pada tahun 2001 adalah kabupaten Mojokerto yaitu 5,65% disusul oleh Kota

Surabaya dengan pertumbuhan sebesar 4,65%, Sedangkan pertumbuhan dengan

persentase paling kecil adalah Kabupaten Gresik 1,14 % disusul Kabupaten

Lamongan dengan persentase sebesar 3,08%. Pada tahun 2006 pertumbuhan

paling besar ditunjukkan oleh Kabupaten Gresik yang pada tahun 2001

merupakan daerah yang paling sedikit pertumbuhan ekonominya menjadi daerah

dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah Kabupaten Mojokerto

dengan persentase sebesar 6,88 % dan Kabupaten Mojokerto sendiri mengalami

pertumbuhan sebesar 7,30 %. Sedangkan daerah paling kecil pertumbuhan

ekonominya adalah Kota Mojokerto dengan persentase 3,81 %.

(Anonim, 2006 : 137).

“Pola pertumbuhan ekonomi regional tidaklah sama dengan apa yang

lazim ditemukan pada pertumbuhan nasional”, hal ini disebabkan pada analisa

pertumbuhan ekonomi regional lebih ditekankan pada pengaruh perbedaan

karakteristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan

ekonomi regional faktor-faktor yang mendapat perhatian utama adalah

Secara umum, pendapat-pendapat dalam bidang teori pertumbuhan regional dapat

dibagi dalam empat kelompok besar yaitu :

Export Base –Models, Noe-Classic, jalur pemikiran ala Keynes, dan model Core Periphery (Sjafrizal, 1985 : 331)

Export Base –Models pandangannya berdasarkan pada sudut teori lokasi, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region akan lebih banyak ditentukan

oleh jenis keuntungan lokasi yang selanjutnya dapat digunakan oleh area tersebut

sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi tersebut tergantung pada kondisi

geografis daerah setempat, ini berarti bahwa strategis pembangunan suatu daerah

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya harus disesuaikan dengan

keuntungan lokasi yang dimilikinya dan tidak harus sama dengan strategi

pembangunan pada tingkat nasional (Sjafrizal, 1985 : 332).

Model Neo-Classic berdasarkan pada peralatan fungsi produksi, yaitu bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah

Modal, Tenaga kerja dan Kemajuan Teknologi. Dalam model ini terdapat

hubungan antara tingkat pertumbuhan suatu Negara dengan perbedaan

kemakmuran suatu daerah (disparitas regional) pada Negara yang bersangkutan.

Dikatakan bahwa pada saat pembangunan baru dimulai (di Negara sedang

berkembang), tingkat perbedaan antar wilayah cenderung menjadi tinggi,

sedangkan bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama, maka

perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun. Hal ini

masih kuatnya tradisi yang mengalami mobilitas penduduk dan modal antar

daerah (Sjafrial. 1985 : 333).

Jalur pemikiran ala Keynes menamakan pendapatannya sebagai model

Cumulative Causation, penganut pemikiran ini berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada

kekuatan pasar sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum Neo-klasik, tetapi hal ini baru akan dapat dilakukan melalui campur tangan aktif pemerintah dalam

bentuk program-program pembangunan wilayah, terutama untuk daerah-daerah

yang masih terbelakang. (Sjafrizal, 1985 : 334).

Model Core Periphery menekankan analisanya pada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota (core) dan desa (periphery). Menurut teori ini, gerak langkah pembangunan daerah perkotaan akan lebih

banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa sekitarnya. Sebaliknya corak

pembangunan daerah pedesaan tersebut juga dapat ditentukan oleh arah

pembangunan daerah perkotaan. Dengan demikian aspek interaksi antar daerah

sangat ditonjolkan (Sjafrizal, 1985 : 334).

Adapun teori pusat pertumbuhan (growth pole theory) memandang lokasi industri sebagai fungsi dari cabang penting industri tersebut. Wilayah semacam

inilah yang akan mampu mengembangkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Tidak

mengherankan bahwa konsep yang dikemukakan adalah pengembangan industri

di wilayah tertinggal. Intervensi diarahkan kepada lokasi industri. Tujuan

intervensi ialah menciptakan hubungan antar wilayah yang memiliki perbedaan

industri, serta penyediaan akses modal kerja langsung dari pemerintah. (Sjafrizal,

1985 : 335).

2.2.3. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )

2.2.3.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ),menurut beberapa ahli

ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto, didefinisikan sebagai jumlah nilai

tambah bruto dari semua sektor dan diperoleh dari sebagian selisih antara

nilai bruto yang dinilai atas dasar harga konstan yang diterima oleh

produsen dikurangi pemakaian bahan baku dan penolong yang dinilai atas

dasr pembelian. ( Sukirno,1991 : 165 ).

2. Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai barang jadi yang diproduksi

dalam negeri ( Doernbusch dan fisher, 1992 :30 )

3. Menurut ( Rosyidi,1997 : 342 ), salah satu pengukuran produk domestik

regional bruto,dengan menghitung seluruh pengeluaran untuk penelitian

barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara atau daerah yang

bersangkutan,yaitu:

a. Konsumsi Rumah Tangga.

b. Konsumsi Pemerintah.

c. Investasi Pemerintah dan Swasta.

e. Impor barang dan jasa.

4. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah barang dan jasa akhir kali

harga sebagai alat produksi barang-barang dan jasa-jasa suatu daerah

ditambah dengan hasil produksi barang dan jasa orang-orang dan

perusahaan-perusahaan asing. (Partadireja,1982 : 50 )

5. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai produksi barang dan

jasa yang diproduksi di wilayah regional tertentu dalam waktu tertentu

atau biasanya 1 (satu ) tahun. ( Anonim,1995 : 01 ).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa produk Domestik Regional

Bruto adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tertentu

dihitung dengan harga pasar dalam waktu tertentu biasanya dalam 1 ( satu ) tahun

2.2.3.2. Pendekatan Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Cara perhitungan Produk Domestik Regional Bruto dapat diperoleh

melalui 3 ( tiga ) pendekatan, yaitu :

1. Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barng dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka

waktu tertentu atau 1 ( satu ) tahun. Unit- unit produksi tersebut didalam

penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan ( 9 ) sektor lapangan

usaha, yaitu :

a. Pertanian

c. Industri Pengolahan

d. Listrik, Gas, dan Air Bersih

e. Konstruksi

f. Perdagangan, Hotel, dan Restoran

g. Pengangkutan dan Komunikasi

h. Jasa Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

i. Jasa – jasa

2. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen

permintaan akhir,

yaitu:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang

tidak mencari untung

b. Konsumsi Pemerintah

c. Pembentukan modal tetap domestik bruto

d. Perubahan stok

e. Ekspor netto dalam jangka waktu tertentu atau biasanya satu

(1) tahun.

3. Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto Merupakan jumlah balas jasa yang

suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu ( biasanya satu tahun ). Balas

jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji , sewa tanah,

bunga modal dan keuntungan. Semus hitungan tersebut sebelum dipotong

pajak langsung lainnya. Dalam pengertian Produk Domestik Regional

Bruto, kecuali faktor pendapatan, termasuk semua komponen penyusutan

dan pajak tak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini

menurut sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Produk

Domestik Regional Bruto merupakan jumlah dari nilai tambah bruto

seluruh sektor atau lapangan kerja.

Dari tiga ( 3 ) perhitungan pendekatan tersebut , secara konsep

seyogyanya jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang

dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah

pendapatan untuk faktor- faktor produksinya. Selanjutnya Produk

Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar, karena mencakup

komponen pajak tidak langsung.

( Anonim,1995 : 03 )

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Bila Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun yang tinggal di wilayah ini, maka akan diperoleh suatu Produk

2.2.4.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Angka pendapatan Regional atas dasar harga konstan 1993 sangat penting

untuk melihat perkembangan riil bagi setiap agregat ekonomi yang diamati.

Agregat yang dimaksud tersebut dapat merupakan Produk Domestik Regional

Bruto secara keseluruhan , nilai tambah sektoral. Pada dasarnya dikenal empat( 4 )

cara untuk memperoleh nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan, yaitu :

1. Revaluasi

Cara ini dilakukan dengan menilai produksi dan biaya antara

maasing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar 1993. Selanjutnya nilai

tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara niali

output dan biaya antara atas dasar harga konstan 1993. Dalam praktek

sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan,

karena mencakup komponen input yang sangat beragam, disamping data

harga yang tak tersediatidak dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh

dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun

dengan rasio ( tetap ) biaya antara terhadap output pada tahun dasar atau

dengan rasio biaya antara terhadap output pada tahun berjalan.

2. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 1993

diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 1993

dengan indeks kuantum produksi. Indeks ini bertindak sebagai

produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator kuantum

produksi lainnya seperti tenega kerja, jumlah perusahaaan yang dianggap

cocok dengan jenis kegiatan yang sedang dihitung. Ekstrapolator dapat

juga dilakukan terhadap output atas dasar harga konstan, kemudian dengan

menggunakan rasio nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan

nilai tambah atas harga konstan.

3. Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 1993 dapat diperoleh dengan cara

membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun

dengan indeks harganya. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator

biasanya merupakan indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan

besar dan sebagainya, tergantung indeks mana yang dianggap lebih cocok.

Indeks harga tersebut dapat pula dipakai sebagai inflator, yang berarti nilai

tambah atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai

tambah atas dasar harga konstan dengan indeks tersebut.

4. Dalam deflasi berganda ini, yang deflasikan adalah output dan biaya

antara. Sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan

biaya antara hasil pendeflasian tersebut. Indeks harga yang digunakan

sebagai deflator biasanya merupakan indeks hargaprodusen atau indeks

harga perdagangan besarsesuai dengan cakupan komoditinya, sedangkan

indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input

besar. Dalam kenyantaanya, sangat sulit melakukan deflasiterhadap biaya

indeks haraga yang cukup mewakili sebagai deflator. Oleh karena itu

didalam perhitungan nilai tambah atas dasar harga konstan, deflasi

berganda ini belum banyak dipakai, termasuk dalam publikasi ini.

Perhitungan komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto

atas dasar harga konstan dengan menggunakan cara-cara diatas, tetapi

mengingat terbatasnya data yang tersedia maka cara deflasi dan ekstrapolasi

lebih banyak di pakai.

2.2.4.2. Teori pertumbuhan Harrod-domar

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod- Domar tetap mempertahankan pendapat dari ahli-ahli ekonomi yang terdahulu, menekankan peranan dalam

pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan

berbeda dengan pendapat kaum klasik dan keynes, yang memberikan pada

satu aspek saja dari pembentukan modal, teori Harrod- Domar menekankan

dua aspek dari pembentukan modal. Menurut pendapat dari kaum klasik,

pembentukan modal merupakan satu pengeluaran yang akan menambah

kesanggupan suatu masyarakat untuk menambah produksi.

Bagi kaum klasik pembentukan modal adalah pengeluaran yang akan

mempertinggi jumlah alat-alat masyarakat. Apabila hal tersebut bertambah,

maka dengan sendirinya produksi dan pendapatan nasional akan bertambah

tinggi dan pembangunan ekonomi akan tercipta. Kaum klasik berpendapat

sendirinya menciptakan pertambahan produksi nasional dan pembangunan

ekonomi.

Dengan adanya keyakinan seperti itu kaum klasik tidak memberi

perhatian kepada fungsi kedua dari pembentukan modal dalam perekonomian

yaitu untuk mempertinggi tingkat pengeluaran masyarakat. Keadaan

sebaliknya ada dalam analisis Keynes, yaitu mengabaikan sama sekali peranan

pembentukan modal sebagai pengeluaran yang akan mempertinggi

kesanggupan sektor produksi untuk menghasilkan barang yang diperlukan

masyarakat. Dalam analisa Keynes perhatian lebih ditekankan pada masalah

kekurangan pengeluaran masyarakat, karena Keynes menanggap kegiatan

ekonomi ditentukan untuk tingkat pengeluaran masyarakat dan bukan pada

kesanggupan alat-alat modal untuk memproduksi barang-barang. Oleh sebab

itu dalam menganalisa mengenai penanaman modal, kegiatan tersebut

terutama dipandang sebagai tindakan untuk memperbesar pengeluaran

masyarakat.

Teori Harrod- Domar memperhatikan kedua fungsi dari

pembentukan modal tersebut dalam kegiatan ekonomi. Dalam teori Harrod-

Domar pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan

menambah efektif permintaan seluruh masyarakat. Teori tersebut

menunjukkan suatu kenyataan yang diabaikan dalam analisa Keynes, yaitu

apabila dalam suatu masa tertentu dilakukan pembentukan modal, maka pada

masa berikutnya perekonomian tersebut memiliki kesanggupan yang lebih

Disamping itu, sesuai dengan pendapat Keynes, teori Harrod- Domar

pertambahan dalam kesanggupan memproduksi ini tidak dengan sendirinya

akan menciptakan pertambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional.

Teori Harrod- Domar sependapat dengan teori keynes, bahwa

pertambahan produksi dan dan kenaikan pendapatan nasional bukan

ditentukan oleh pertambahan dalam kapasitas produksi masyarakat, tetapi

akan kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian, walaupun

memproduksi bertambah, pendapatan nasional baru bertambah, dan

pertumbuhan ekonomi tercipta apabila pengeluaran masyarakat mengalami

kenaikan dengan masa sebelumnya. Bertitik tolak dari pandangan ini, analisa

Harrod Domar bertujuan untuk menunjukan syarat yang diperlukan supaya

dalam jangka panjang kemampuan memproduksi yang bertambah dari masa

ke masa ( yang diakibatkan oleh pembentukan modal pada masa sebelumnya )

akan selalu sepenuhnya digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa agar

perekonomiam selalu tercapai tingkat kapasitas penuh dalam pengunaan

alat-alat modal yang tersedia haruslah pertambahan dalam tingkat penanaman

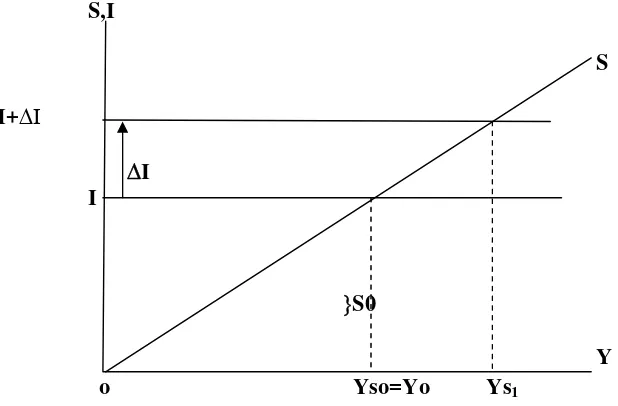

Gambar 2.1 : Teori pertumbuhan Harrod-Domar

S,I

S I+I I

I

S0

Y o Yso=Yo Ys1

Sumber : Sukirno, Sudono, 1985, Ekonomi Pembangunan Proses dan Dasar

Kebijaksanaan, Penerbit Bina Grafika, Jakarta, halaman 291.

Syarat untuk menciptakan pertumbuhan teguh yang dikemukakan oleh

Harrod-Domar (Sukirno, 1994 : 433) ada dua hal yang perlu diketahui :

1. Pertambahan kapasitas barang modal tergantung dua faktor yaitu ( i ) Rasio modal produksi ( misalkan bernilai COR ), ( ii ) Investasi yang dilakukan ( misalkan bernilai I ). Pertambahan kapasitas barang modal (c

) dinyatakan dalam persamaan berikut:

2. Pertambahan pendapatan nasional (y ) yang sama dengan kapasitas

pertambahan barang modal (c ). Teori Harrod-Domar adalah perluasan

dari analisis Keynes. Dengan demikian teori itu berpendapat bahwa

kapasitas penuh pada tahun berikut akan tercapai apabila pengeluaran

agregat bertambah dengan cukup besar sehingga tercapai keadaan.

c = y……….(Sukirno, 1994 : 434).

Teori keynes telah menerangkan, apabila ada pertambahan

pengeluaran agregat ( misalnya I ) maka pendapatan nasional akan bertambah. Besarnya pertambahan pendapatan nasional tergantung kepada

besarnya multiplier, dan pertambahan pendapatan tersebut dapat dihitung

menggunakan persamaan berikut :

Y = ___I___ . I MPS

Dengan demikian : ___I___ = ___I___ . I COR MPS

Atau: __I__ = MPS …………..( Sukirno, 1994 : 443 ). I

Persamaan diatas bearti tingkat kenaikan investasi (I / I ) adalah sama dengan MPS / COR.

2.2.5. Pengertian Sektor-Sektor Ekonomi 2.2.5.1. Sektor Pertanian

Pertanian merupakan basis perekonomian indonesia. Walaupun

berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam mementuk Produk Domestic

Regional Bruto atau pendapatan nasional tahun demi tahun kian mengecil, hal

itu bukanlah berarti nilai dan peranannya semakin tidak bermakna. Nilai

tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat. Kecuali

itu peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas

penduduk indonesia, yang sebagian besar tinggal didaerah pedesaan, hingga

saat ini masih menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.

(Dumairy, 1997: 207).

2.2.5.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Komoditi yang dicakup meliputi minyak mentah dan gas bumi,

yodium, biji mangan, beserta semua jenis hasil penggalian seperti pasir dan

tanah liat. Kegiatan sektor ini hanya terbatas pada penggalian dan bata dimana

data produksi dan lainnya diperoleh dari survey khusus.

2.2.5.3. Sektor Industri Pengolahan

Disamping sektor pertanian, sektor industri juga mengandung

pengertian yaitu pertama, industri dapat berarti himpunan

perusahaan-perusahaan sejenis. Dalam konteks ini sebutan industri kosmetika, misalnya

berarti himpunan perusahaan penghasil produk-produk kosmetik.

Kedua, Industri dapat pula menunjuk ke suatu sektor ekonomi yang

didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan menjadi barang

marjinal, elektrikal atau bahkan manual. Sektor industri manufaktur adalah

sebagai salah satu sektor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan

pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. ( Dumairy, 1997 : 227 ).

2.2.5.4. Klasifikasi Industri

Industri dapat digolong-golongkan berdasarkan beberapa sudut

tinjauan atau pendekatan, yaitu :

1. Kelompok komoditas berdasarkan International standart of

industrial classification, ISIC antara lain :

a. Industri makanan, minuman dan tembakau.

b. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit.

c. Idustri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk perabot

rumah tangga.

d. Industri kertas, dan barang-barang dari kertas, percetakan

dan penerbitan.

e. Industri kimia dan bahan kimia.

f. Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi

dan batu bara.

g. Industri logam dasar.

h. Industri barang dari logam, mesin dan pengecatannya.

i. Industri pengolahan.

2. Industri berdasarkan skala usaha yaitu :

b. Sub sektor pengilangan minyak bumi.

c. Sub sektor pengolahan gas lam cair.

3. Industri berdasarkan arus produknya, yaitu :

a. Industri hulu, terdiri dari industri kimia dasar dan industri

mesin, logam dasar dan elektronika.

b. Industri hilir, terdiri dari aneka industri dan industri kecil.

4. Industri berdasarkan pendekatan besar kecilnya tenaga kerja

pengunit usaha, yaitu :

a. Industri besar, berpekerja 100 orang atau lebih.

b. Industri sedang, berpekerja antara 20 sampai 99 orang.

c. Industri kecil, berpekerja antara 5 sampai 19 orang.

d. Industri atau kerajinan rumah tangga, berpekerja kurang dari 5 orang. (Dumairy, 1997 : 231 ).

2.2.5.5. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Cakupan sub-sub sektor ini meliputi listrik dan seluruh kegiatan

kelistrikan, baik yang diusahakan oleh Perusahaan Listrik Negara (

PLN ) maupun non Perusahaan Listrik Negara ( PLN ). Data

produksi diperoleh dari kantor Perusahaan Listrik Negara ( PLN ). Gas

meliputi usaha pembuatan dan penyaluran gas kota, dan air bersih

adalah usaha pengolahan, penjernihan dan pendistribusian air bersih

yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ).

2.2.5.6. Sektor Bangunan

Cakupan sektor ini adalah semua pengembangan fisik seperti

gedung, jembatan, jalan, terminal, bendungan, saluran irigasi, jaringan

listrik, air, telepon, gas, dan sebagainya. Nilai tambah bruto atas dasar

harga berlaku dihitung dengan cara deflasi, dimana sebagai deflatornya

adalah indeks Harga perdagangan Besar ( HPB ) bahan bangunan dan

konstruksi. (Anonim, 2003 : 27 ).

2.2.5.7. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Pengertian perdagangan adalah segala transaksi yang dilakukan

oleh suatu negara dalam hubungan ekonominya dengan negara lain

baik berupa barang, jasa, maupun dana. ( Dumairy,1997 : 90 ).

Perdagangan Luar Negeri merupkan salah satu aspek penting

dalam perekonomian setiap Negara. Perdagangan Luar Negeri menjadi

semakin penting, bukan saja dalam kaitan dengan haluan

pembangunan yang berorientasi ke luar, yakni membidik masyarakat

di negara-negara lain sebagai pasar hasil-hasil produksi dalam negeri,

tetapi juga berkaitan dengan pengadaan barang-barang modal untuk

memacu industri dalam negeri. Mengenai kecenderungan serta kinerja

ekspor dan impor bukan saja berguna untuk mencermati

perkembangan neraca perdagangan suatu Negara, akan tetapi

bermanfaat pula untuk menyingkap pola dan karakteristik perdagangan

diketahui keunggulan dan kelemahan ekspor Negara yang

bersangkutan, perilaku konsumsi masyarakatnya, serta kerentanan

sektor industri Negara tersebut.

( Anonim, 2003 : 27 ).

2.2.5.8. Sektor Angkutan dan Komunikasi

Sektor angkutan dan komunikasi mencakup sub-sub sektor sebagai

berikut ini :

1. Angkutan rel, cakupan sub sektor ini meliputi kegiatan angkutan

barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan

rel ( kereta api).

2. Angkutan jalan raya, cakupan sub sektor ini meliputi kegiatan

angkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh

perusahaan/usaha angkutan umum, baik bermotor, seperti bus,

truk, angkutan desa/kota, taksi, ojek, dokar, becak, dan lain-lain.

3. Angkutan udara, cakupan sub sektor ini meliputi kegiatan angkutan

barang dan penumpang termasuk kegiatan lainnya berkaita dengan

penerbangan yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan

nasional, Dalam Negeri maupun Luar Negeri .

4. Pos dan Telekomunikasi, cakupan sub sektor ini meliputi kegiatan

pemberian jasa pos dan giro seperti pengiriman surat, wesel, paket,

5. Telekomunikasi, cakupan sub sektor ini meliputi semua kegiatan

pemberian jasa dalam pemakaian sambungan telepon, teleks, dan

telegram. ( Anonim,2003 : 29 ).

2.2.5.9. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Cakupan sektor ini meliputi cakupan sub sektor baik diperoleh

dari data Bank Indonesia tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia (

SBI ) dan pinjaman luar negeri, karena hal ini merupakan

kebijaksanaan moneter yang bukan merupakan kegiatan komersial

bank. Cakupan sub sektor lembaga bukan bank meliputi kegiatan

asuransi, koperasi, yayasan dana pensiun dan pegadaian. Jasa

penunjang keuangan meliputi, kegiatan ekonomi antara lain bursa efek,

perdagangan valuta asing, perusahaan anjak piutang, modal ventura,

dan sewa bangunan meliputi semua kegiatan atas penggunaan

bangunan rumah sebagai tempat tinggal dan bukan tempat tinggal,

tanpa memperhatikan apakah rumah itu milik sendiri atau rumah yang

disewa.

( Anonim, 2003 : 33 ).

2.2.5.10. Sektor Jasa

Cakupan sektor ini meliputi jasa pemerintahan yaitu, meliputi seluruh

kegiatan pemerintah yang bersifat memberikan jasa kekayaan umum kepada

melaksanakan kegiatan ekonomi umum, memberikan jaminan keamanan dan

hukum dan menjadikan sarana dan prasarana. ( Anonim, 2003 : 35 ).

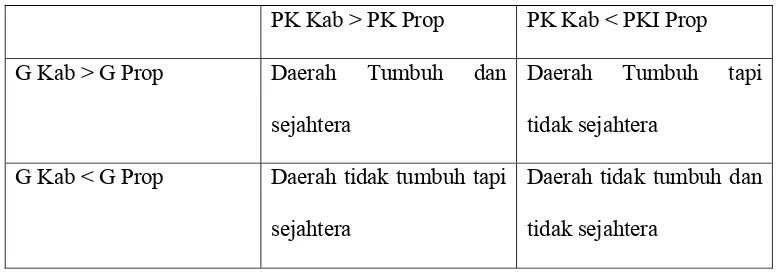

2.2.6. Analisis Tipologi Daerah

Analisis Tipologi Daerah merupakan alat analisis yang dapat digunakan

untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau

unggulan suatu daerah. Dalam hal ini Analisis Tipologi Daerah dilakukan dengan

membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional

dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha atau komoditi suatu derah

dengan nilai rata-ratanya ditingkat yang lebih tinggi atau secara nasional. Hasil

analisis Tipologi Daerah akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa

sektor, subsektor, usaha, atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah.

Tipologi Daerah juga merupakan suatu alat analisis ekonomi regional,yaitu alat

analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada pengertian ini, Tipologi Daerah

dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dan

pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan

membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah dengan PDRB per kapita

daerah yang menjadi acuan atau PDB per kapita ( secara nasional ). Teknik yang

digunakan untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi

daerah. Sjafrizal ( 1997 : 68 ) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat

Kuadran I, Daerah cepat tumbuh dan cepat sejahtera. Apabila

pertumbuhan ekonomi daerah tersebut lebih besar daripada rata-rata

pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapitanya lebih besar dari

dari rata-rata PDRB.

Kuadran II, daerah tidak tumbuh tapi sejahtera. Apabila PDRB per

kapitanya lebih besar dari rata-rata PDRB sedangkan pertumbuhan

ekonomi daerah tersebut lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan

ekonomi daerah.

Kuadran III, keadaan dimana PDRB perkapita daerah ( I ) acuan lebih

besar daripada PDRB rata-rata propinsi, akan tetapi laju pertumbuhan

ekonomi daerah acuan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan

ekonomi, atau lebih besar dari propinsi. Daerah ini bisa disebut daerah

yang tumbuh tapi tidak sejahtera.

Kuadran IV, keadaan dimana PDRB perkapita daerah ( I ) sasaran

lebih kecil daripada PDRB rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah

propinsi tetapi pertumbuhan ekonominya pun juga tidak lebih kuat

daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah ini disebut

daerah tidak tumbuh dan tidak berkembang.

2.3 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini indikator pertama yang digunakan adalah produk

pendapatan perkapita yang diuji dengan menggunakan Indeks Wiliamson

Dengan menggunakan Indeks Wiliamson, kita dapat diketahui daerah mana

Wiliamson dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi maka dapat diketahui

pengaruh kuat maupun tidak kuat setelah itu dapat di buat suatu korelasi daerah

menjadi tiga bagian.

- Daerah ekonomi tumbuh dan sejahtera

- Daerah ekonomi tapi tidak sejahtera

- Daerah ekonomi tidak tumbuh tapi sejahtera

Pendapatan Perkapita

IndeksWiliamson

senjang tidak senjang

Tipologi Daerah

2.4 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, yang dapat diajukan sebagai suatu

hipotesis adalah sebagai berikut :

a. Diduga ketimpangan pembagian pendapatan perkapita semakin

kecil di 3 kabupaten

b. Diduga pertumbuhan ekonomi dapat mempersempit ketimpangan

pembangunan di 3 kabupaten

c. Diduga bahwa 3 kabupaten tersebut mempunyai tipe daerah yang

43

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Yang dimaksud dengan definisi operasional dan pengukuran variabel

adalah mendefinisikan konsep yang akan dioperasionalkan kedalam penelitian dan

kemudian dilakukan sebuah pengukuran berdasarkan teori-teori yang ada maupun

pengalaman-pengalaman empiris. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah

pengertian terhadap variabel yang dibahas serta memudahkan dalam penerapan

data yang digunakan. Penelitian ini dalam menganalisis permasalahan

menggunakan variabel-variabel dari alat analisis tipologi daerah. Variabel tersebut

terdiri atas :

1. PDRB perkapita wilayah di Kabupaten

Adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu

wilayah (regional) dibagi dengan jumlah penduduk dalam waktu satu

tahun daerah yang digunakan. Dalam hal ini adalah daerah wilayah

kabupaten Pacitan, Magetan, Madiun.

2. IW menjadi acuan Indek WilliamSon per wilayah di kabupaten

Pacitan, Magetan, dan Madiun.

3. Pertumbuhan ekonomi perwilayah di Kabupaten Pacitan, Magetan,dan

Adalah kenaikan PDRB wilayah tanpa memandang apakah kenaikan

tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada dinyatakan dalam satu

persen.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari sumber data

sekunder, data tersebut adalah :

1. Data PDRB Propinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha, PDRB

perkapita Propinsi Jawa Timur mulai tahun 2004 sampai tahun 2008 atas

harga dasar konstan. Dan tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik

Propinsi Jawa Timur.

2. Data Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan,Magetan, Madiun

tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Data tersebut diperoleh dari

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur.

3. Data Pendapatan Perkapita di kabupaten Pacitan , Magetan, dan Madiun.

Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Produksi Jawa Timur.

4. Data pendukung lainnya seperti jumlah penduduk, luas wilayah yang

diperoleh dari berbagai literatur bacaan.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Untuk melengkapi data guna menganalisis permasalahan, maka data

1. Metode dokumentasi

Melalui metode ini data dikumpulkan dari berbagai literatur, laporan

penelitian, jurnal dan lainnya yang mendukung penelitian ini.

2. Pengolahan data.

Data yang berhubungan dengan obyek penelitian disusun untuk

selanjutnya diolah dengan menggunakan alat analisis matematis yang

berupa Indek Williamson yang kemudian dilakukan pengamatan selama

kurun waktu tertentu.

3.4. Teknis Analisis

Analisis yang digunakan adalah

1) Indek Williamson

IW = (Y Y)2fi/n

1

Y1 = PDRB perkapita wilayah Kabupaten

Y = PDRB perkapita Jawa Timur

Y1 = jumlah penduduk di masing-masing wilayah Kabupaten

n = jumlah penduduk Jawa Timur

Keterangan : -.

Makin kecil Indeks WilliamSon makin tidak timpang dan sebaliknya.

2) Mencari Tipologi Daerah dengan membandingkan

- Pendapatan perkapita Kabupaten dengan Pendapatan perkapita

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten dengan Pertumbuhan ekonomi Jawa

Timur

(G Kab : G Prop)

Tabel : Tipe daerah

PK Kab > PK Prop PK Kab < PKI Prop

G Kab > G Prop Daerah Tumbuh dan

sejahtera

Daerah Tumbuh tapi

tidak sejahtera

G Kab < G Prop Daerah tidak tumbuh tapi

sejahtera

Daerah tidak tumbuh dan

tidak sejahtera

Sumber :Mudrajad 2008:334

Keterangan :

PK Kab : Pendapatan perkapita Kabupaten

PK Prop: Pendapatan perkapita Propinsi

G Kab : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten