PEREMPUAN DAN PROFESI JURNALIS

(

Studi Kasus Mengenai Persepsi Perempuan terhadap Profesi

Jurnalis di Kalangan Mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu

Komunikasi FISIP UNS)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

FRANCISKA ANISTIYATI

D0206054

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi

Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi

pada Program Studi Ilmu Komunikasi

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

Motto:

Persembahan:

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Kasih, karena hanya dengan

kehendak-Nya, skripsi berjudul PEREMPUAN DAN PROFESI JURNALIS (Studi

Kasus mengenai Persepsi Perempuan terhadap Profesi Jurnalis di Kalangan

Mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS) telah terselesaikan

dengan baik.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh minat Penulis pada kajian perempuan

khususnya di bidang media. Ada pun secara khusus, buku

telah menginspirasi Penulis untuk menyusun skripsi ini. Buku tersebut

memaparkan data bahwa jumlah jurnalis perempuan di Indonesia begitu sedikit. Dari

situ Penulis menjadi tertarik untuk mengetahui mengapa hanya sedikit perempuan

yang tertarik menjadi jurnalis. Sebagai penelitian komunikasi, Penulis kemudian

membatasi permasalahan ini dalam bingkai konsep persepsi.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan pertolongan baik moril

maupun material dari berbagai pihak. Atas selesainya skripsi ini, Penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berbaik hati memberikan

dukungan:

1. Prof. Drs. H. Pawito, Ph.D, selaku Dekan FISIP UNS sekaligus Ketua Panitia

Ujian Skripsi Penulis. Terima kasih atas koreksi dan masukan yang

2. Dra. Prahastiwi Utari, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu

Komunikasi FISIP UNS sekaligus pembimbing skripsi Penulis, terima kasih

untuk setiap diskusi yang mencerahkan. Terima kasih pula telah mengajari

Penulis tentang arti kesabaran dan ketekunan. Penulis yakin, kehadiran Ibu

dalam skripsi ini bukanlah sebuah kebetulan.

3. Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi Penulis.

Terima kasih atas koreksi dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini

menjadi lebih baik.

4. Drs. H. Dwi Tiyanto, SU selaku pembimbing Akademik Penulis. Terima

kasih untuk motivasi yang diberikan.

5. Teman-teman Informan: Annisa Fitri dkk, Dian Erika dkk dan Ema Yuliani

dkk, t berhenti

sebagai impian belaka.

6. Bapak Supriyono, Ibu MM. Suti Rahayu dan Mas Yoseph Kelik Prirahayanto,

terima kasih karena telah bersabar, terima kasih untuk doa dan semangat yang

terus mengalir. Semoga skripsi ini dapat menjadi alasan untuk tersenyum dan

menghirup nafas yang dalam

7. Cosmas Irmawan Henry Asmanto, terima kasih telah menjadi sahabat, kakak

dan partner yang setia.

8. Suki Family tercinta: Mutiara Oktaviani, Dara Narendra Dhuhita, Lopiana

Sita Hirlawati, Tri Setyo Ariyanti, Galuh Anindhita, Wahyu Aji Putranto,

Satria Yudha. Terima kasih telah menjadi teman curhat mulai dari urusan

remeh temeh hingga impian masa depan.

9. Saudara-saudariku seibu: Candra, Mas Fijar, Mbak Dhita, Era, Dewi, Mbak

Elya, Aang, Asiska, Dinda. Kebersamaan dan perjuangan bersama kalian tak

pernah terlupa teman. Sukses untuk kita semua,

10.Teman-teman Komunikasi 2006 yang baik hati: Cesil, Duo Arum, Fika,

Nunung, Lalak dan semuanya saja, sukses untuk kita semua. Yang masih

berjuang semangat ya, kebersamaan dengan kalian akan menjadi kenangan

indah di masa depan.

11.Bapak Argyo Dewantoto, terima kasih atas pinjaman buku-buku gender yang

sangat bermanfaat.

12.Mas Budi, staff pendidikan, dan pihak-pihak yang tak dapat disebut satu per

satu, terima kasih atas kebaikannya

Penulis tak menutup mata bahwa sebagai pekerjaan manusia, skripsi ini

bukanlah pekerjaan yang sempurna. Oleh sebab itu Penulis membuka diri untuk

setiap kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, terima kasih.

ABSTRAK

FRANCISKA ANISTIYATI, D0206054, PEREMPUAN DAN PROFESI JURNALIS (Studi Kasus mengenai Persepsi Perempuan terhadap Profesi Jurnalis di Kalangan Mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS)Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS) Surakarta, 2012.

Media massa disebut-sebut sebagai dunia maskulin. Bias gender yang cenderung merugikan perempuan masih mewarnai media di berbagai aspek mulai dari struktur organisasi, ritme kerja hingga berita yang dihasilkan. Rendahnya jumlah jurnalis perempuan dituding sebagai salah satu faktor pelestari maskulinitas media. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat pada laki-laki penganut prinsip kesetaraan gender, perjuangan keadilan bagi perempuan di media idealnya dipelopori oleh perempuan itu sendiri. Sebagaimana termaktup dalam rumusan jurnalisme sensitif gender, peningkatan jumlah jurnalis perempuan pun menjadi agenda mendesak dalam rangka menciptakan media yang lebih adil gender.

Tingginya harapan akan peningkatan partisipasi perempuan sebagai jurnalis pada perjalanannya harus terkendala oleh minat perempuan yang masih rendah. Kondisi ini patut dipertanyakan karena jurusan Ilmu Komunikasi yang merupakan pendidikan untuk mencetak praktisi media tengah dibanjiri peminat. Perlu pula untuk digarisbawahi bahwa mayoritas peminat jurusan Ilmu Komunikasi adalah perempuan. Disini Penulis melihat adanya kesenjangan antara perempuan yang berpotensi sebagai jurnalis dengan mereka yang kemudian memutuskan menjadi jurnalis.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana persepsi mahasiswi terhadap profesi jurnalis serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Ada pun subjek penelitian ini yaitu Mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS dengan pertimbangan aksesbilitas.

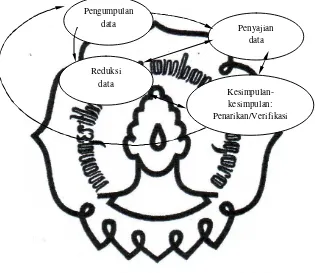

Untuk menjawab persoalan tersebut, Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan postpositivistik rasionalistik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Untuk pengumpulan data digunakan

metode wawancara mendalam (indepth interview). Selanjutnya dengan menggunakan

teknik purpossive sampling diperoleh 18 orang informan penelitian. Untuk validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber (data) dan analisa data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.

Persepsi idealistis terjadi pada mahasiswi semester awal dimana jurnalis menjadi pekerjaan ideal bagi mereka. Menurut mereka profesi ini menjanjikan berbagai kesenangan diantaranya seperti jalan-jalan dan menyalurkan hobi menulis. Namun, minat tersebut mengalami pergeseran dan munculkan persepsi realistis. Beberapa mahasiswi menjadi kurang tertarik menjadi jurnalis karena menurut mereka pekerjaan ini terlalu berat untuk perempuan, diantaranya dalam hal jam kerja yang tidak tentu, lokasi kerja di lapangan dan juga sisi keamanan. Pergeseran minat tersebut terjadi setelah mereka mengikuti mata kuliah profesi dan ada program Kuliah Kerja Komunikasi (K3).

ABSTRACT

FRANCISKA ANISTIYATI, D0206054, YOUNG WOMEN AND JOURNALIST (Case Study about Young Women Perception toward Journalist in Undergraduate Female Students on Communication Department of Social and Political Faculty Sebelas Maret University Surakarta), Paper, Communication Science Majors, Social and Political Science Faculty, Surakarta Sebelas Maret University (FISIP UNS), 2012

Mass media is regarded as masculine world. Gender bias still colors the media in many aspects such as the organization structure, work rhythm, and the presenting of sensitive gender news. The low number of female journalist is regarded as one of the supportive factor of media masculinity. Without decreasing the respect to men

must be started by women theirselves. The improvement of female journalist number is expected can give more fair perspective dealing with gender in media, such as formulated in sensitive gender journalism.

fact should face any obstacles because women have low interest to be a journalist. This condition must be asked because people who are interested in Communication Department Education increases recently and one thing that must be underlined is woman have been the majority of people who are interested in this department. The writter see that there was gap between women who are potential as journalist and women who decide to be a journalist.

Based on the statement above, the problem raised in this research is how

of this research are Undergraduate Female Students of Communication Department of Social and Political Faculty Sebelas Maret University Surakarta with the accessibility consideration.

To answer that problem, researcher uses qualitative research methodology with postpositivism-rasionalism approach. Meanwhile, the writter used case study as a method research. Meanwhile the data collection uses in depth interview. Purposive sampling technique is used to choose eighteen research informants. The validity of the data is tested through source triangulation technique (data) and the data analysis uses Miles and Huberman Interactive model.

there is a change after that. This is the rising of realistic perception. Many student became uninterested to be journalist because it feel too hard for woman such as uncertain work time, outdoor place, and the safety. This change happen after they follow profession class dan Kuliah Kerja Komunikasi (K3).

The perception of Female Students to journalist was happen through social learning process by Osgood . They try to collect information about journalist to get final evaluation that become the basic of their attitude exchange. The writer sees there is a strong negative impact from the environment and the lack of motivation of

DAFTAR ISI

F. Review Penelitian Terdahulu ... 53

3. Subjek Penelitian ... 65

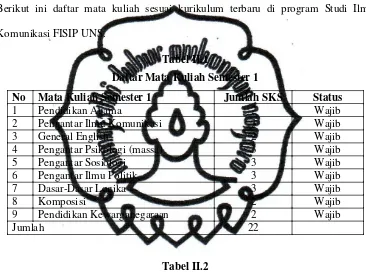

A. Gambaran Umum Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS ... 72

1. Sejarah Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS ... 72

2. Struktur Organisasi Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS... 73

3. Visi Program Studi ... 74

4. Misi Program Studi ... 74

5. Tujuan Program Studi ... 75

6. Kurikulum ... 76

7. Substansi Mata Kuliah Spesialisasi ... 80

8. Profil Dosen... 81

9. Kemahasiswaan ... 82

10. Sarana dan Prasarana Pendidikan ... 82

11. Profil Lulusan ... 84

B. Gambaran Umum Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS ... 84

C. Data Subjek Penelitian ... 86

BAB III. PERSEPSI MAHASISWI S-1 PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FISIP UNS TERHADAP PROFESI JURNALIS ... 95

A. Pemilihan Jurusan Ilmu Komunikasi ... 97

1. Faktor Personal ... 98

1.1. Pengetahuan Mengenai Jurusan Ilmu Komunikasi ... 94

1.2. Motif Kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi ... 112

2. Faktor Situasional ... 130

2.1. Significant Others ... 131

B. Pemilihan Pekerjaan Bidang Komunikasi ... 154

1. Ideal Type ... 155

2. Transition Type ... 173

3. Real Type ... 181

C. Persepsi Mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS terhadap Profesi Jurnalis ... 195

1. Persepsi Idealistis ... 196

2. Persepsi Realistis ... 213

3. Pengaruh Significant Others ... 228

BAB IV. PENUTUP ... 235

A.Kesimpulan ... 235

B.Saran ... 240

DAFTAR PUSTAKA ... 242

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Desk dibawah Redaktur Perempuan di Sembilan Surat Kabar di

4

Tabel I.2 Komposisi Wartawan Laki-laki dan Perempuan dari Sembilan

6

Tabel I.3 Jumlah Reporte 7

Tabel I.4 Rekapitulasi Penerbitan Pers Berdasarkan bentuk/format 9

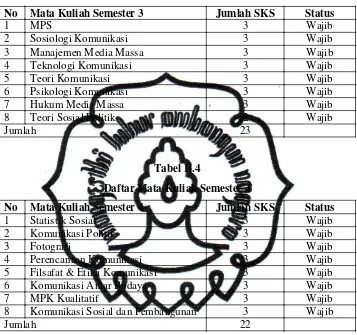

Tabel II.1 Daftar Mata Kuliah Semester 1 77

Tabel II.2 Daftar Mata Kuliah Semester 2 77

Tabel II.3 Daftar Mata Kuliah Semester 3 78

Tabel II.4 Daftar Mata Kuliah Semester 4 78

Tabel II.5 Daftar Mata Kuliah Semester 5 78

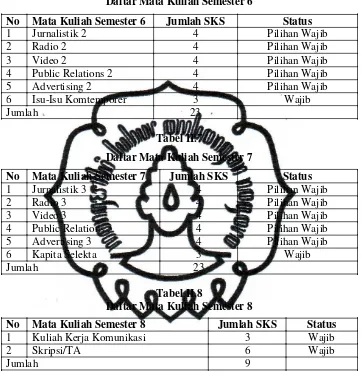

Tabel II.6 Daftar Mata Kuliah Semester 6 79

Tabel II.7 Daftar Mata Kuliah Semester 7 79

Tabel II.8 Daftar Mata Kuliah Semester 8 79

Tabel II.9 Daftar Mata Kuliah Pilihan 79

Tabel II.10Jumlah Mahasiswa S-1 Reguler Program Studi Ilmu Komunikasi

FISIP UNS Akademik 2010/2011 85

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1 Model Komunikasi Riley 22

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan I.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi menurut

Robbins dan Judge 32

Bagan I.2 Kerangka Berpikir 58

Bagan II.1 Struktur Organisasi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS .... 73

Bagan III.1 Pemilihan Jurusan Ilmu Komunikasi 153

Bagan III.2 193

Bagan III.3 Pergeseran Pilihan Pekerjaan Bidang Komunikasi 193

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Media massa disebut-sebut sebagai dunia maskulin. Kepekaan media terhadap

persoalan-persoalan gender dianggap masih kurang dan cenderung merugikan

perempuan. Mengutip pernyataan Marwah Daud Ibrahim dalam Ibrahim dan Suranto,

sejauh ini media dianggap masih melanggengkan stereotip yang merugikan

perempuan. Perempuan disosialisasikan sebagai makhluk yang pasif, tergantung pada

pria, didominasi, menerima keputusan yang dibuat oleh pria dan terutama pasrah

melihat dirinya sebagai simbol seks1.

Bias gender di media pertama-tama dapat dilihat dari bagaimana surat kabar,

majalah, film, televisi, iklan, dan buku-buku menampilkan potret diri perempuan.

Mari kita sejenak melihat fenomena perempuan dalam berita kejahatan dan kriminal.

-2

;

3. Tanpa membaca berita lebih

lanjut, dari judul dapat ditangkap bahwa korban dari tindak pelecehan seksual adalah

1

Marwah Daud Ibrahim dalam Idi Subandy Ibrahim, dkk (ed), Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi gender dalam Ruang Publik Orde Baru. (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.107

2

eptember 2010

3

Ahmad Tarmizi,

perempuan dan laki-laki berperan sebagai pelaku. Tidak dapat disangkal bahwa kasus

pelecehan seksual selama ini begitu identik dengan keberadaan laki-laki sebagai

pelaku dan perempuan sebagai korban.

Selanjutnya, ada beberapa kata yang sering muncul dalam berita kriminal

khususnya berita perkosaan antara lain sebagai berikut:

dsb. Secara tidak langsung korban (perempuan) justru semakin dieksploitasi dengan

pilihan-pilihan kata di berita. Sebaliknya, sosok pelaku (laki-laki) yang semestinya

mereka lakukan. Dalam kasus ini lengkaplah sudah derita perempuan. Sudah jatuh

masih tertimpa tangga. Sudah menjadi korban yang menanggung beban psikologis

masih diberitakan tanpa rasa simpati yang semakin menambah luka.

Menjadikan berita kriminal sebagai bukti dari bias gender di media mungkin

terlalu ekstrim. Ada baiknya kita mencoba mengamati berita-berita regular tentang

perempuan yang dimuat dalam rubrik atau media khusus perempuan. Hasilnya,

menurut Debra H. Yatim selama ini media perempuan cenderung menyajikan berita

atau artikel yang bersifat domestik yaitu menyangkut rumah tangga, mode,

perawatan, keluarga dan anak, serta profil tokoh perempuan yang berhasil pada

bidang-bidang tersebut4. Disini dapat dirasakan bagaimana media mengkonstruksikan

peran perempuan sebagai penguasa wilayah domestik.

4

Sekadar sebagai pembelaan terhadap media, kerap dikatakan bahwa media

tidak lebih, tidak kurang adalah cermin bagi realitas yang beredar di masyarakat.

Namun, pembelaan itu ditangkis oleh Debra H. Yatim dengan mengajukan sudut

pandang lain bahwa media memiliki hubungan dua arah dengan realitas sosial. Selain

menjadi cermin dari realitas, media sebenarnya juga menciptakan realitas (realitas

media)5. Saat sebuah berita dianggap kurang sensitif gender, melalui kaca mata Debra

H Yatim penyebabnya dapat dirunut dari dua sumber: pertama, kenyataan di

masyarakat memang demikian, atau kedua, subjektivitas wartawan dan editorlah yang

bermain.

Kiranya berita bias gender dapat diminimalisir jika didasari oleh kesadaran

akan kemungkinan kedua. Nursyahbani Katjasungkana dalam sebuah artikel pernah

menuliskan harapannya untuk gerakan kesetaraan gender, yang tentunya ini relevan

juga jika dihadapkan pada bias gender yang masih mewarnai media:

eputusan, mungkin akan lebih cepat mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki

6

.

Pada kenyataannya, media masih sepi dari campur tangan perempuan. Jumlah

redaktur perempuan di media sejauh ini masih minim. Menurut hasil penelitian dari

Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) dan Ford Foundation

tahun 1998, pada sembilan surat kabar di Jawa (Kompas, Republika, Suara

5

Ibid, hlm. 134 6

Pembaharuan, Pos Kota, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat,

Surabaya Post, Jawa Pos) maksimal baru terdapat dua jurnalis perempuan yang

menduduki jabatan sebagai redaktur desk dan bidang7.

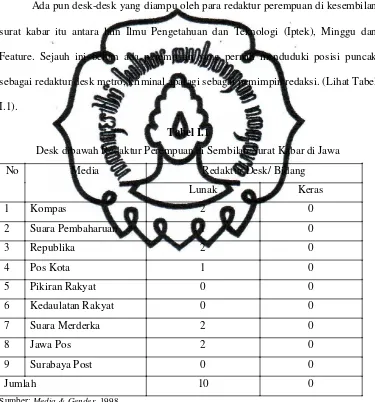

Ada pun desk-desk yang diampu oleh para redaktur perempuan di kesembilan

surat kabar itu antara lain Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Minggu dan

Feature. Sejauh ini belum ada perempuan yang pernah menduduki posisi puncak

sebagai redaktur desk metro, kriminal apalagi sebagai pemimpin redaksi. (Lihat Tabel

I.1).

Tabel I.1

Desk dibawah Redaktur Perempuan di Sembilan Surat Kabar di Jawa

No Media Redaktur Desk/ Bidang

Lunak Keras

1 Kompas 2 0

2 Suara Pembaharuan 1 0

3 Republika 2 0

4 Pos Kota 1 0

5 Pikiran Rakyat 0 0

6 Kedaulatan Rakyat 0 0

7 Suara Merderka 2 0

8 Jawa Pos 2 0

9 Surabaya Post 0 0

Jumlah 10 0

Sumber: Media & Gender, 1998

7

Di lingkup yang lebih sempit, Dalam struktur kepengurusan PWI Cabang

Surakarta masa bakti 2006-2010 hasil Konferensi Cabang 2 Desember 2006 terdapat

kenderungan sama. Dari 14 pengurus, hanya dua orang perempuan yang masuk dalam

struktur organisasi PWI Cabang Surakarta. Itu pun masih menjadi orang nomer dua,

masing-masing sebagai Wakil Sekretaris II dan Wakil Ketua Seksi Seni, Budaya dan

Pariwisata8.

Melalui stuktur keorganisasian, maskulinitas media begitu terasa melalui

pembagian kerjanya yang bersifat sex-line. Laki-laki ditempatkan pada bidang kerja keras (hard) seperti bidang politik, ekonomi, hukum dan kriminal serta olahraga.

Sedangkan perempuan ditempatkan pada bidang yang lunak (soft) seperti pendidikan,

kesejahteraan masyarakat, pariwisata, budaya, dan hiburan serta ilmu pengetahuan

dan teknologi9. Terdapat sebuah kecenderungan bahwa perempuan masih dianggap

sebagai orang nomer dua di media.

Lemahnya bargaining position maupun peran strategis perempuan di media menjadi tak mengherankan karena jumlah jurnalis yang ada di industri media selama

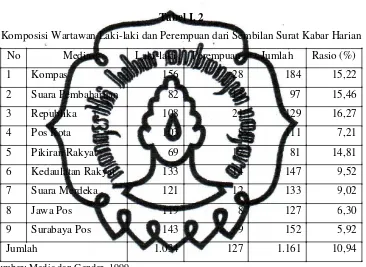

ini ternyata didominasi oleh laki-laki. Data tahun 1998 menunjukkan masih adanya

ketimpangan yang cukup jauh antara proporsi jurnalis perempuan dan laki-laki. Data

sembilan surat kabar harian besar yang terbit di Jawa yakni; harian Kompas, Suara

Pembaharuan, Republika, Pos Kota, Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Suara

8

Sumber: Data PWI Cabang Surakarta 9

Merdeka, Jawa Pos dan Surabaya Pos menunjukkan bahwa rata-rata hanya terdapat

14 orang jurnalis perempuan dari total 129 orang jurnalis yang bekerja, atau sekitar

11 persen saja. (Lihat pada Tabel I. 2)10.

Tabel I. 2

Komposisi Wartawan Laki-laki dan Perempuan dari Sembilan Surat Kabar Harian

No Media Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio (%)

1 Kompas 156 28 184 15,22

2 Suara Pembaharuan 82 15 97 15,46

3 Republika 108 21 129 16,27

4 Pos Kota 103 8 111 7,21

5 Pikiran Rakyat 69 12 81 14,81

6 Kedaulatan Rakyat 133 14 147 9,52

7 Suara Merdeka 121 12 133 9,02

8 Jawa Pos 119 8 127 6,30

9 Surabaya Pos 143 9 152 5,92

Jumlah 1.034 127 1.161 10,94

Sumber: Media dan Gender, 1999

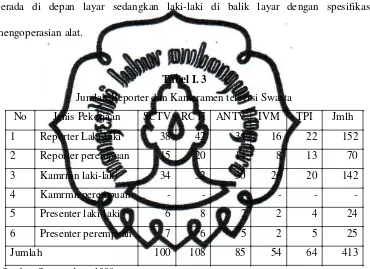

Kondisi yang sama juga terjadi di industri televisi. Dari Lima stasiun televisi

swasta di Indonesia yaitu SCTV, RCTI, ANTV, IVM dan TPI (sekarang MNCTV),

rata-rata perbandingan reporter perempuan dan laki-laki adalah 1: 211. Perbandingan

itu akan berubah nilainya jika seluruh kameramen masuk hitungan. Angka

10

Ibid. hlm.14 11

perbandingan bisa membengkak menjadi 1: 412 karena tidak ada kameramen

perempuan (Lihat Tabel I.3). Tak berbeda dari media cetak, industri televisi pun

membagi peran perempuan dan laki-laki dalam penugasan. Kebanyakan perempuan

berada di depan layar sedangkan laki-laki di balik layar dengan spesifikasi

mengoperasian alat.

Tabel I. 3

Jumlah Reporter dan Kameramen televisi Swasta

No Jenis Pekerjaan SCTV RCTI ANTV IVM TPI Jmlh

1 Reporter Laki-laki 38 42 34 16 22 152

2 Reporter perempuan 15 20 14 8 13 70

3 Kamrmn laki-laki 34 32 30 26 20 142

4 Kamrmn perempuan - - - -

5 Presenter laki-laki 6 8 2 2 4 24

6 Presenter perempuan 7 6 5 2 5 25

Jumlah 100 108 85 54 64 413

Sumber: Soemandoyo:1998

Dalam lingkup yang lebih luas, Data PWI tahun 1998 tentang data jumlah

wartawan di Indonesia menampilkan kecenderungan yang sama. Dari 4.687 orang

wartawan di Indonesia, diperoleh data bahwa jumlah wartawan perempuan hanya 461

orang atau sekitar 10 persen13.

12

ibid

13

Nur Iman Subono, , Jurnal Perempuan, Nomor. 28,

Adanya kecenderungan berita yang merugikan perempuan, sedikitnya

redaktur perempuan hingga rendahnya jumlah jurnalis perempuan, menjadi fakta dari

bias gender di media massa yang terjadi secara sistematis. Tak berlebihan jika Debra

H. Yatim kemudian menyebut media massa selama ini digarap, disunting, dan

diedarkan oleh pria untuk pria14.

Peningkatan jumlah jurnalis perempuan kemudian mengemuka sebagai salah

satu solusi untuk memutus mata rantai bias gender di media. Hal itu didukung oleh

Ana Nadhya Abrar yang menyatakan bahwa dengan tanpa mengurangi penghargaan

pada jurnalis laki-laki yang menganut prinsip kesetaraan gender, pelopor kesetaraan

gender di media tetaplah perempuan15. Masih rendahnya jumlah jurnalis perempuan

mengkondisikan peran perempuan yang masih terbatas dan untuk memperbesar

kekuatan perempuan di media maka dibutuhkah jumlah jurnalis perempuan yang

lebih banyak.

Harapan akan adanya peningkatan jumlah jurnalis perempuan di Indonesia

cukup terpupuk oleh pesatnya pertumbuhan industri media belakangan ini. Sejak era

booming pers16, Direktorat Pembinaan Pers tahun 1999 mencatat fenomena yang

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Volume 7 No.3, Maret 2004, hlm. 384

16

Mursito BM, Memahami Institusi Media:Sebuah Pengantar, (Surakarta:Lindu Pustaka & Spikom,2006), hlm.190

terjadi khusus pada penerbitan cetak rata-rata terjadi lonjakan hingga 3 kali lipat.

Lonjakan paling tinggi terjadi pada tabloid disusul oleh surat kabar dan majalah.

Satu-satunya media cetak yang pertumbuhannya kurang signifikan yaitu buletin. Ia

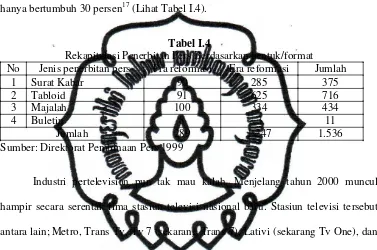

hanya bertumbuh 30 persen17 (Lihat Tabel I.4).

Tabel I.4

Rekapitulasi Penerbitan Pers Berdasarkan bentuk/format

No Jenis penerbitan pers Pra reformasi Era reformasi Jumlah

1 Surat Kabar 90 285 375

hampir secara serentak lima stasiun televisi nasional baru. Stasiun televisi tersebut

antara lain;Metro, Trans Tv, Tv 7 (sekarang Trans 7), Lativi (sekarang Tv One), dan

Global18. Pers semakin diramaikan pula oleh munculnya media-media lokal19.

Sampai dengan tahun 2005 tercatat pertumbuhan televisi lokal mencapai angka 86

stasiun, tersebar di lebih dari 50 kota besar dan di hampir semua provinsi di

Indonesia20.

politik yang dikenal dengan era reformasi. Lonjakan pendirian penerbitan pers terjadi karena pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

17

Ibid, hlm.192 18

www.jiastisipolcandradimuka.blogspot.com diakses pada 19 Maret 2012 pukul 10: 29 WIB 19

http://www.mercubuana.ac.id/file/modul/CIPTONOSETYOBUDI-TEKNOLOGIKOMUNIKASI diakses pada 9 Desember 2011 pukul 06.53 WIB

20

Fenomena pertumbuhan media cetak dan televisi di atas dapat menjadi pijakan

untuk membayangkan betapa industri media di Indonesia sejak reformasi 1998

mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kondisi itu menyiratkan adanya peluang

kerja di industri media salah satunya sebagai jurnalis, baik itu untuk laki-laki maupun

perempuan.

Idealnya, booming pers dapat menjadi peluang bagi perempuan untuk tampil sebagai jurnalis. Namun pada kenyataannya profesi ini belum cukup berhasil menarik

minat perempuan. Data tahun 2006 menunjukkan kondisi yang tak jauh berbeda dari

tahun 1998. Mengacu Laporan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI tahun itu,

jumlah jurnalis laki-laki adalah 11.603 orang sedangkan jurnalis perempuan hanya

2.031 orang atau sekitar 15 persen21.

Permasalahan mengenai rendahnya jumlah jurnalis perempuan jika digali ke

akar pada akhirnya akan sampai pada institusi pendidikan tinggi. Hafied Cangara

dalam sebuah artikel mengatakan:

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian komunikasi yang selama ini banyak dikaitkan dengan media, kebijakan komunikasi (communication policies), isi (content), dan juga para pekerja komunikasi itu sendiri (wartawan, presenter, public relations officer, dan juga para dosen komunikasi),22. Dengan kata lain saat kita

21

Laporan Kementrian Komunikasi dan Informasi RI 2006 22

Hafied Cangara, dalam Farid

membicarakan rendahnya jumlah jurnalis perempuan kita pun harus menelusuri

persoalan itu dari hulunya yaitu pendidikan Ilmu Komunikasi.

Di Indonesia, pendidikan Ilmu Komunikasi mengalami pertumbuhan yang

cukup bagus. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pada tahun

2011 jumlah pendidikan Ilmu Komunikasi di Indonesia telah mencapai 199

perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik dalam bentuk fakultas,

jurusan/departemen, STIKOM, politeknik maupun dalam bentuk program studi

(prodi) yang dicangkokkan di bawah jurusan non-komunikasi. Besarnya jumlah

lembaga pendidikan komunikasi ini menempatkan ilmu komunikasi di Indonesia

pada posisi ketiga program studi yang paling banyak ditawarkan setelah program

studi Ilmu Komputer (sekitar 500-an) sebagai peringkat pertama, dan program studi

akuntansi (sekitar 300-an) sebagai peringkat kedua23.

Pertumbuhan itu tak lepas dari tingginya minat calon mahasiswa baru untuk

kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi. Dari tahun ke tahun peminat jurusan Ilmu

Komunikasi meningkat sejalan dengan pertumbuhan media massa belakangan ini.

Katakanlah pada SNMPTN tahun 2010, Ilmu Komunikasi menempati urutan pertama

sebagai program studi dengan peminat tertinggi. Disusul kemudian prodi Pendidikan

Dokter sebagai peminat tertinggi kedua, dan prodi Manajemen dengan peminat

tertinggi ketiga24.

23

Ibid, hlm. 32 24

Tingginya minat untuk mendaftar di jurusan Ilmu Komunikasi sudah tak

terbantahkan. Lantas bagaimana dengan input mahasiswa Ilmu Komunikasi sendiri? Jika dipilah berdasarkan jenis kelaminnya, ternyata diperoleh fakta bahwa komposisi

mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi di Indonesia rata-rata di dominasi oleh

perempuan. Lock dalam Utari & Nilan menyebutkan bahwa perbandingan antara

perempuan dan laki-laki yang menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi di

Indonesia kurang lebih 7: 325.

Kondisi yang sama berlaku pula di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNS.

Turun temurun jumlah mahasiswi lebih banyak dari mahasiswa. Sebagai contoh pada

tahun ajaran 2010/2011. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Pendidikan

FISIP UNS tahun 2010, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS yang masih

aktif sampai saat itu sebanyak 410 orang, yang terdiri dari 260 orang mahasiswi dan

150 orang mahasiswa26.

Banyaknya perempuan yang menempuh pendidikan Ilmu Komunikasi dapat

dibaca pula sebagai peluang semakin banyaknya perempuan yang akan masuk dalam

industri komunikasi salah satunya sebagai jurnalis. Namun, input mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi yang cukup besar ternyata tidak menjamin terpenuhinya pekerja di

bidang komunikasi. Sebagai contoh yang terjadi pada mahasiswa Prodi Ilmu

Komunikasi FISIP UNS angkatan 2005. Berdasarkan catatan alumni angkatan

25

The Lucky Few: Female Graduates of Communication Studies in the Indonesian Media Industry

26

tersebut dari 51 alumni, 31 diantaranya adalah perempuan. Hanya ada dua alumni

perempuan yang bekerja sebagai jurnalis (1 di majalah dan datu di surat kabar lokal).

Alumni perempuan lainnya bekerja di instansi-instansi lain seperti perbankan,

pendidikan dan pemerintahan27.

Dari secuil data di atas nampak adanya keengganan alumni jurusan Ilmu

Komunikasi untuk menjadi jurnalis. Secara keilmuan tentunya mereka mampu,

namun mengapa mereka justru lebih tertarik pada bidang pekerjaan lain bahkan

sampai menyeberang ke bidang kerja disiplin lain. Kiranya keengganan ini menjadi

kondisi yang perlu digali lebih dalam, mengapa perempuan tidak ingin menjadi

jurnalis. Pengalaman subjektif perempuan menjadi kunci jawabannya.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena rendahnya jumlah jurnalis

perempuan akhir-akhir ini mulai diperbincangkan terkait dengan agenda jurnalisme

humanitarian khususnya jurnalisme sensitif gender. Kehadiran jurnalis perempuan

dirasa perlu untuk menciptakan iklim hubungan gender yang lebih seimbang dan adil

di media. Namun sayang sekali harapan yang digantungkan pada jurusan Ilmu

Komunikasi untuk memasok jurnalis-jurnalis perempuan yang handal tidak

membuahkan hasil yang signifikan. Penelitian ini kemudian difokuskan pada konsep

persepsi. Dalam konteks penelitian komunikasi, penelitian ini termasuk sebagai

27

audience analysis atau studi khalayak yaitu penelitian yang fokus pada unsur komunikan (perempuan)28.

Sebagai mahasiswa komunikasi, penelitian ini menarik karena dapat

mempelajari bagaimana sebuah pesan dimaknai sehingga berpengaruh terhadap

sikap/perilaku manusia. Penelitian ini melihat komunikasi sebagai sebuah proses

namun yang dilihat bukanlah keseluruhan prosesnya melainkan terfokus pada efek

yang ditimbulkan oleh pesan. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif. Adapun

metode penelitian ini menerapkan studi kasus.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di

atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP

UNS terhadap profesi jurnalis?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswi S-1 Program

Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS terhadap profesi jurnalis?

C.TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

28

1. Persepsi mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS terhadap

profesi jurnalis

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswi S-1 Program Studi Ilmu

Komunikasi FISIP UNS terhadap profesi jurnalis

D.MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap, penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Perempuan yang ingin berprofesi sebagai jurnalis,

Semoga penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai realitas profesi

sebagai jurnalis sehingga para perempuan dapat mempersiapkan diri lebih

matang baik dalam hal pengetahuan, keterampilan maupun kesiapan mental.

2. Pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi

Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pengajar di

jurusan Ilmu Komunikasi terkait salah satu tujuan akademis di jurusan Ilmu

Komunikasi yaitu mencetak praktisi di bidang media. Semoga penelitian ini

menjadi awal dari evaluasi kurikulum pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi

khususnya terkait dengan pendidikan jurnalistik.

3. Pemerhati media dan gender

Semoga penelitian ini dapat memberi gambaran kesadaran gender di kalangan

mahasiswi, untuk selanjutnya menyelenggarakan penelitian atau membuat

E.TELAAH PUSTAKA

1. Komunikasi

1.1. Definisi Komunikasi

Sebagai makhluk sosial, manusia akan terus berinteraksi dengan

sesamanya. Selama itu pula manusia akan berkomunikasi. Menurut Habermas

dalam Bungin, komunikasi adalah inti dari interaksi sosial29. Pemikiran itu

kemudian disempurnakan John Fiske dengan mendefinisikan komunikasi

sebagai interaksi sosial melalui pesan30. Berpijak pada definisinya, Fiske

kemudian mengelompokkan komunikasi ke dalam dua mazhab yaitu Mazhab

Proses dan Mazhab Semiotika.

Mazhab Proses melihat komunikasi sebagai transmisi pesan. Bagaimana

pengirim-penerima mengkonstruksi pesan (encode) kemudian

menerjemahkannya (decode) dan bagaimana transmiter menggunakan saluran

dan media komunikasi merupakan fokus dari mazhab ini. Mazhab ini menaruh

ketertarikan pada efisiensi dan akurasi komunikasi yaitu saat komunikasi

mampu mempengaruhi perilaku atau state of mind orang lain. Komunikasi akan

dianggap gagal, apabila efek yang terjadi berbeda dari atau lebih kecil daripada

yang diharapkan31.

29

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, Cet.ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)hlm.26

30

John Fiske, Cultural and Communication Studies, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hlm. 8 31

Di sisi lain, Mazhab Semiotika melihat komunikasi sebagai produksi

dan pertukaran makna. Mazhab ini berkenaan dengan bagaimana pesan atau

teks berinteraksi dengan orang-orang dalam rangka menghasilkan makna. Bagi

mazhab ini, studi komunikasi adalah studi tentang teks dan kebudayaan.

Berbeda dengan Mazhab Proses, Mazhab Semiotika tidak memandang

kesalahpahaman sebagai bukti yang penting dari kegagalan komunikasi32.

Antara Mazhab Proses dan Semiotika terdapat beberapa perbedaan yang

signifikan. Pertama fokus studi: Mazhab Proses memusatkan diri pada perilaku

atau tindakan komunikasi, sedangkan Mazhab Semiotika lebih fokus pada

karya komunikasi33. Kedua pendekatan keilmuan: Mazhab Proses cenderung mempergunakan ilmu-ilmu sosial seperti psikologi dan sosiologi sedangkan

Mazhab Semiotika cenderung mempergunakan linguistik dan subjek seni34.

Dan ketiga sifat pesan: menurut Mazhab Proses pesan bersifat statis. Artinya, pesan yang disampaikan adalah sama, tidak berubah. Yang dinamis adalah cara

penyampaiannya. Sebaliknya menurut Mazhab Semiotika pesan bersifat

dinamis. Mazhab ini lebih fokus pada bagaimana pesan dimaknai berdasarkan

referensi setiap orang yang tentunya berubah-ubah sesuai dengan

perkembangan kerangka referensi.

Mengacu pada pemikiran Fiske di atas, kiranya penelitian ini termasuk

dalam kategori mazhab komunikasi yang pertama yaitu komunikasi sebagai

32

Ibid, hlm.9 33

Ibid

34

proses. Hal itu karena fokus penelitian ini adalah mengamati perilaku

komunikasi yaitu bagaimana perempuan menanggapi profesi sebagai jurnalis.

Dan karena mengamati gejala perilaku maka penelitian ini tak luput dari

pengaruh disiplin ilmu sosiologi dan psikologi.

Harold Lasswell dalam karyanya yang berjudul The Structure and

Function of Communication in Society mengutarakan bahwa cara terbaik untuk menjelaskan komunikasi sebagai proses adalah dengan menjawab pertanyaan:

Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?35Jawaban dari pertanyaan itu tidak lain adalah komponen-komponen komunikasi yaitu:

komunikator (orang yang menyampaikan pesan), pesan (pernyataan yang

didukung oleh lambang), komunikan (orang yang menerima pesan), media

(sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya

atau banyak jumlahnya) dan efek (dampak sebagai pengaruh dari pesan). Jadi

berdasarkan Paradigma Lasswell, komunikasi adalah proses penyampaian

pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan

efek tertentu36.

Menurut Effendy, setidaknya terdapat tiga tingkatan efek yang

diharapkan dalam proses komunikasi yaitu: efek kognitif, efek afektif dan efek

behavioral. Efek kognitif yaitu saat komunikan menjadi tahu atau intelektualitasnya meningkat; efek afektif yaitu saat komunikan tergerak hatinya

35

Effendy,Op.cit. hlm.10 36

sehingga memiliki perasaan tertentu dan efek behavioral yaitu saat komunikan tergerak untuk mengubah perilaku37.

Idealnya, komunikasi disebut efektif bilamana ia menghasilkan efek

behavioral. Hal itu seperti didefinisikan oleh Hovland, Janis dan Kelly dalam Rakhmat bahwa komunikasi adalah proses dimana individu menyalurkan

rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain (communication is the process

by which an individual transmits stimuli to modify the behavior of the other individuals)38.

Sebagai proses, kelima komponen komunikasi yang terkandung dalam

paradigma Lasswell mutlak harus ada dalam setiap fenomena komunikasi.

Namun, penelitian ini tidak berniat mempelajari proses komunikasi dari awal

dan lebih fokus pada efek yang terjadi pada komunikan (perempuan). Menurut

Lasswell, penelitian ini disebut sebagai studi khalayak (audience analysis)39. Ada pun berdasarkan jumlah dan karakter komunikannya, penelitian ini

termasuk dalam konteks komunikasi antarpribadi (interpersonal

communication). Menurut Ruesch dan Bateson dalam Littlejohn yang kemudian dikutip oleh Liliweri, komunikasi antarpribadi yaitu relasi individual dengan

orang lain dalam konteks sosialnya. Melalui proses ini individu menyesuaikan

dirinya dengan orang lain lewat peran yang disebut transmitting dan

37

Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, Cet. ke-6, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.7

38

Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 31 39

receiving40. Transmitting yaitu pemindahan pesan baik verbal maupun

nonverbal sebagaimana telah dipaparkan di muka, sedangkan receiving

merupakan proses penerimaan pesan-pesan41.

Messege reception merupakan proses aktif yang terdiri dari tiga elemen yaitu: seleksi, interpretasi dan memori42. Seleksi yaitu bagaimana seseorang

memilih suatu pesan di antara banyaknya pesan yang ada di sekitarnya.

Interpretasi yaitu bagaimana seseorang memaknai pesan yang ia terima dan

memori adalah bagaimana seseorang mengorganisasikan pesan dalam sistem

ingatan43.

Menurut Littlejohn, proses messege reception mengarah pada tiga

aktivitas yang saling berhubungan yaitu interpretation, organization dan

judgement. Interpretation yaitu bagaimana individu memaknai suatu pesan, mencoba mengetahui maksud dari pesan, mencari sebab akibat. Organization

yaitu internalisasi pesan dalam sistem kepercayaan dan sikap. Sedangkan

judgement adalah penilaian berdasarkan informasi44.

Penelitian ini sendiri lebih fokus pada aktivitas pertama yaitu

interpretation, sebagai dasar dari persepsi khalayak terhadap profesi sebagai

40

Alo Liliweri, Perspektif Teoritis Komunikasi Antarpribadi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 3 41

jurnalis. Menurut Deddy Mulyana, persepsi adalah inti dari komunikasi45.

Disebut sebagai inti komunikasi karena efektivitas komunikasi sangat

tergantung pada proses persepsi. Pembahasan persepsi lebih lanjut ada pada

point 2.

1.2. Teori Pembelajaran Sosial (Sosial Learning Theory)

Penelitian ini menggunakan Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning

Theory) yang disampaikan oleh Charles Osgood. Teori ini berpijak pada model komunikasi paling sederhana yaitu Stimulus-Respon (S-R) yang berasumsi

bahwa individu akan memberi respon terhadap rangsangan yang ada di

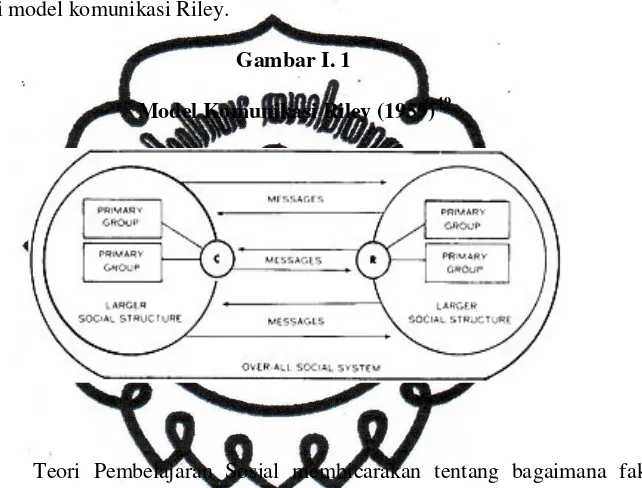

sekitarnya46. Model komunikasi S-R kemudian dikoreksi oleh John W. Riley

dan Mathilda W. Riley dalam tulisannya yang berjudul Mass Communication and the Social System. Menurut mereka, komunikan dalam menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak langsung bereaksi begitu saja. Ada

faktor-faktor di luar dirinya yang turut mempengaruhi dan bahkan

mengendalikan aksi dan reaksinya terhadap suatu pesan yang diterimanya47.

Faktor-faktor yang dimaksud terutama berkaitan dengan pesan dan

kelompok primer (misalnya keluarga) dan kelompok lainnya yang menjadi

rujukan (referensi) dari si komunikan. Nilai-nilai yang berlaku pada kelompok

primer dan kelompok rujukan ini lah yang lazimnya mempengaruhi komunikan

45

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi:Suatu Pengantar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003 ), hlm. 151

46

Littlejohn, Op.Cit, hlm. 118 47

dalam menetukan sikap dan tindakan-tindakan. Hal ini terjadi karena umumnya

orang akan selalu berusaha agar sikap dan tindakannya tidak terlalu

menyimpang dari nilai-nilai kelompok lingkungannya48. Berikut adalah ilustrasi

dari model komunikasi Riley.

Gambar I. 1

Model Komunikasi Riley (1959)49

Teori Pembelajaran Sosial membicarakan tentang bagaimana faktor

lingkungan dan kognitif berinteraksi untuk mempengaruhi pemahaman dan

perilaku seseorang. Teori yang dicetuskan oleh Albert Bandura ini terfokus

pada pembelajaran dalam konteks sosial. Seseorang mempelajari suatu konsep

dari sesamanya melalui proses observasi, imitasi dan mengamati model50.

Teori ini menganggap media massa sebagai agen sosialisasi yang

pertama dalam komunikasi di samping keluarga, guru di sekolah dan sahabat

48

Ibid

49

http://extension.missouri.edu , Developing Effective Communications, diakses pada 28 april 2012 pukul 21:18

50

http://www.southalabama.edu/oll/mobile/theory_workbook/social_learning_theory.htm ,

karib51. Menurut teori ini, media massa menjadi objek imitasi dan identifikasi

bagi setiap orang. Imitasi adalah replika atau peniruan secara langsung dari

perilaku yang diamati. Sedangkan identifikasi merupakan perilaku meniru yang

bersifat khusus dimana pengamat tidak meniru secara persis sama apa yang

dilihatnya. Meskipun lebih sulit untuk dilihat dan dipelajari, identifikasi dinilai

memberikan pengaruh terhadap perilaku individu52.

Teori Pembelajaran Sosial mengukur makna dengan menggunakan

semantic differential dimana makna dapat ditunjukkan dengan kata sifat. Terdapat dua kata sifat yang saling berlawanan53. Kata sifat dipasangkan secara

berlawanan seperti baik-buruk, tinggi-rendah, lambat-cepat54.

Dalam proses belajar sosial terdapat empat tahapan yaitu perhatian

(attention process), retensi (retention process), reproduksi motor (motor reproduction motor) dan motivasional (motivational process)55.

Perhatian. Seseorang pertama-tama perlu untuk melihat model yaitu

berupa perilaku atau tindakan orang lain yang ingin ditiru

Retensi. Hasil pengamatan kemudian akan disimpan dalam ingatan untuk

digunakan di kemudian hari saat menghadapi situasi yang sama

51

Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 282

52

Reproduksi tindakan. Pada tahap praktek, seseorang dituntut untuk bisa

mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dalam tindakan nyata.

Motivasi. Perilaku meniru orang lain sangat ditentukan oleh faktor

motivasi yang dimiliki orang yang ingin meniru56.

Menurut teori ini, terbentuknya perilaku adalah perpaduan dari sejumlah

kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam diri khalayak yaitu faktor internal dan

faktor situasional atau faktor eksternal57.

1. Faktor Internal

Kemampuan memahami pesan sangat tergantung pada pengetahuan

atau pengalaman. Proses belajar tidak lepas dari kemampuan berpikir

(kognitif) seseorang. Berpikir berarti menganalisa, mengabstraksi dan

seterusnya atau merangkaikan tanggapan yang satu dengan tanggapan yang

lain. Hal itu disebut dengan field of experience58.

Dr. Astrid Susanto menyebut lapangan pengalaman itu sebagai

pedoman individu yang dibuat atas dasar hal yang pernah dialaminya sendiri.

Segala sesuatu yang pernah dialami menjadi pedoman. Kemudian

pengalaman-pengalaman orang lain yang tidak dialaminya, tetapi menjadi

pedoman dalam lingkungan sosialnya atau masyarakat, dan diambil juga

sebagai pedomannya disebut frame of reference atau kerangka referensi59.

Dalam kerangka referensi ini segala hal-hal baru, ide baru, gagasan

baru atau pengalaman-pengalaman baru akan diletakkan, tiap kali

pengalaman-pengalaman baru itu datang. Seseorang melakukan penyesuaian

(enactive) dengan mengkonfrontasi lapangan pengalaman dan kerangka referensi lama dengan baru. Bila sesuai, pesan itu akan diterima, dan bila

tidak, akan ditolaknya60.

Skinner menemukan bahwa komunikasi akan berlangsung selama

expectation of reward

harapan akan memperoleh keuntungan dari pelaksanaan komunikasi.

Keuntungan atau reward yang diharapkan bisa merupakan pemenuhan

kebutuhan orang dalam bentuk: personal need atau social needs61.

expectation of reward

Motif adalah suatu pengertian mengenai keadaan mobilisasi energi dengan

suatu tujuan62. Motif menerangkan mengapa tingkah laku terarah kepada

suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, motif merupakan dorongan dari

dalam diri yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas

guna mewujudkan tujuan tertentu.

Motif-motif yang dikemukakan para tokoh seperti: W.I Thomas dan

Znaniecki, David McCelland, Abraham Maslow dan Melvin H. Marx tidak

60

Morisan, Op.Cit, hlm. 244 61

Fajar, hlm. 173 62

menunjukkan perbedaan yang tegas. Oleh karena itu Jalaluddin Rakhmat

kemudian merangkum motif-motif tersebut dan dihasilkan enam jenis motif,

yaitu:

Motif Ingin Tahu. Kecenderungan setiap orang untuk mengerti, menata

dan menduga.

Motif Kompetensi. Keinginan membuktikan kemampuan mengatasi

persoalan hidup.

Motif Cinta. Keinginan untuk memperoleh kehangatan persahabatan,

ketulusan kasih sayang dan penerimaan dari orang lain.

Motif harga diri dan kebutuhan untuk mencari identitas. Seseorang

berharap supaya keberadaannya tidak hanya dilihat sebagai bilangan

tetapi juga diperhitungkan.

Kebutuhan akan nilai, kedambaan dan makna kehidupan. Ini erat

kaitannya dengan kebidupan spiritual dimana setiap orang

membutuhkan nilai-nilai sebagai pegangan menghadapi realitas hidup

Kebutuhan akan pemenuhan diri. Setiap orang ingin mempertahankan

dan meningkatkan kualitas kehidupan dengan memenuhi potensi-potensi

yang dimiliki63.

63

2. Faktor eksternal

Seperti telah disinggung di awal, kehadiran media massa dan

orang-orang sekitar penting dalam proses belajar sosial. Jika media berperan dalam

modeling, maka orang-orang disekitar pengaruhnya jauh lebih kuat yaitu

persuatif.

Menurut George Herbert Mead, orang-orang yang berpengaruh dalam

proses belajar sosial atau orang-orang yang sangat penting bagi setiap orang

disebut dengan Siginificant others. Dalam perkembangannya, significant others meliputi semua orang yang mempengaruhi perilaku, pikiran dan

perasaan kita64. Ada pun lebih lanjut menurut Mead, terdapat significant

others yang terhimpun dalam kelompok dan mereka disebut sebagai

kelompok rujukan (reference group)65.

Keberadaan significant others maupun reference group pada

prinsipnya menghasilkan dua efek yaitu efek larangan (inhibitory effect) dan efek suruhan (disinhibitory effect). Efek larangan terjadi ketika significant others menghalangi atau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan efek suruhan merupakan kebalikan dari efek larangan yang justru

mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku66.

64

Ibid, hlm. 103 65

Ibid, hlm. 104 66

2. Persepsi

Persepsi menurut Joseph A. Devito didefinisikan sebagai proses dimana

kita menjadi sadar terhadap sebuah objek, peristiwa, khususnya manusia

melalui indera (Perception is the process by which you became aware of objects, events, and especially people through your sense: sight, smell, taste, touch and hearing)67.

Selanjutnya menurut Berelson dan Steiner dalam Severin dan Tankard,

persepsi didefinisikan sebagai proses yang kompleks dimana orang memilih,

mengorganisasikan dan menginterpretasikan respons terhadap suatu rangsangan

ke dalam situasi masyarakat dunia yang penuh arti dan logis68.

Dalam hal ini persepsi merupakan aktivitas belajar yang aktif dan

berkesinambungan sebagaimana disampaikan oleh Bennett, Hoffman dan

Prakash dalam Severin dan Tankard bahwa persepsi adalah aktivitas aktif yang

melibatkan pembelajaran, pembaharuan cara pandang, dan pengaruh timbal

balik dalam pengamatan69. Severin & Tankard kemudian merumuskan adanya

faktor-faktor psikologis yang berpengaruh terhadap persepsi. Terdapat lima

faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu asumsi (yang didasarkan pada

67

Joseph A. DeVito, The Interpersonal Communications, 9th ed, (New York: Addison Wesley Longman, 1986), hlm. 93

68

Werner J. Severin & James W. Tankard, Jr, Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa), Alih Bahasa; Sugeng Hariyanto, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 84

69

pengalaman-pengalaman masa lalu), harapan-harapan budaya, motivasi

(kebutuhan), suasana hati (mood), serta sikap70.

Definisi persepsi pada perjalanannya mulai menyentuh pula aspek

fungsional. Deddy Mulyana yang mendefinisikan persepsi sebagai proses

internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan

menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut

mempengaruhi perilaku kita71. Hal ini sesuai dengan pemikiran Robbins dan

Judge yang menyatakan bahwa persepsi penting untuk mempengaruhi perilaku

manusia. Perilaku manusia tergantung dari persepsinya mengenai realitas bukan

realitas itu sendiri.

based on their perception of what reality is, not on reality itself. The world as its perceived is the world that is behaviorally important)72. Pentingnya persepsi dalam pembentukan perilaku kiranya dipertegas oleh pernyataan Toeti Heraty

Noerhadi yang menyatakan bahwa persepsi adalah suatu persiapan ke perilaku

konkret73.

Disini benang merah antara persepsi dan komunikasi mulai terlihat.

Komunikasi disebut efektif jika dapat mengubah perilaku manusia. Ada pun

persepsi disebut-sebut sebagai aktivitas penting yang menentukan perilaku

70

Ibid, hlm. 85 71

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 167

72

Stephen P Robbins & Timothy A Judge, Organizational Behavior. (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009), hlm. 173

73

manusia. Menurut Deddy Mulyana, persepsi adalah inti dari komunikasi,

sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti dari persepsi yang identik

dengan penyandian balik (decoding) dalam proses komunikasi74.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Bimo

Walgito, terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap persepsi yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu apa yang ada dalam diri

individu. Sedangkan faktor eksterrnal terdiri dari faktor stimulus itu sendiri dan

faktor lingkungan dimana persepsi itu berlangsung75.

Ada pun menurut Jalaluddin Rakhmat, terdapat tiga faktor yang

mempengaruhi persepsi yaitu perhatian, faktor fungsional dan faktor

struktural76. Kenneth A. Andersen dalam Rakhmat menyebut perhatian sebagai

proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran dan stimuli

lainnya melemah77. Menurut David Krech dan Richard S. Crutchfield dalam

Rakhmat, faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu,

pengetahuan dsb yang bersifat personal atau disebut juga sebagai kerangka rujukan (frame of reference). Selanjutnya, faktor struktural memandang persepsi semata-mata dipengaruhi oleh sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf

yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu78

74

Mulyana, Op.Cit, hlm. 180-181 75

Bimo Walgito, Psikologi sosial, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm.46 76

Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Cetakan ke-17. (Bandung: Remaja Rosdakarya Rakhmat, 2001), hlm. 51

77

Ibid, hlm. 52 78

Selanjutnya, Robbins dan Judge memberi perspektif lain dalam

merumuskan faktor-faktor pembentuk persepsi. Terdapat tiga faktor yaitu faktor

subjek, situasi dan objek. Faktor subjek meliputi: sikap, motif, ketertarikan,

pengalaman masa lalu dan dugaan. Faktor situasi terdiri dari: waktu, latar

belakang pekerjaan dan latar belakang sosial. Sedangkan faktor objek terdiri

dari: kebaruan, gerakan, suara, ukuran, latarbelakang, kedekatan dan

kemiripan79. (Lihat bagan I.1 )

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi

merupakan proses penafsiran terhadap informasi inderawi yang bersifat

internal, aktif dan vital bagi setiap orang dalam proses komunikasi.

Terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh banyak faktor. Kiranya faktor-faktor

yang sampaikan oleh Robbins dan Judge dapat merangkum kompleksitas

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang disampaikan oleh Bimo

Walgito, Jalaluddin Rakhmat serta Severin dan Tankard.

79

Bagan I. 1

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi menurut Robbins dan Judge80

3. Jurnalis sebagai Pesan

Jurnalis merupakan kata serapan dari kata journal dalam bahasa Inggris dan kata diurnal dalam bahasa Latin yang artinya orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik81. Jurnalistik atau jurnalisme sendiri diartikan sebagai

Dengan demikian secara sederhana jurnalis dapat diartikan sebagai seseorang

yang bertugas menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa.

Ada tiga sebutan yang berbeda untuk sebuah profesi yang sama, yaitu:

jurnalis, wartawan dan reporter. Ketiga sebutan tersebut sebenarnya mempunyai

makna yang sama yaitu sebuah profesi yang tugasnya mencari, mengumpulkan,

menyeleksi dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media

massa83. Yang membedakan adalah medianya. Di Indonesia, sebutan wartawan

identik dengan mereka yang bekerja di media massa cetak, reporter cenderung

digunakan untuk media massa televisi dan radio, sementara sebutan jurnalis

untuk wartawan asing84.

Wartawan adalah profesi. Disebut sebagai profesi karena ia memiliki

empat ciri yaitu: 1) Mempunyai kebebasan dalam melakukan pekerjaan, 2)

Didasari atas panggilan hati dan keterikatan dengan pekerjaan, 3) Dibutuhkan

keahlian dan 4) Bertanggung jawab dan terikat pada kode etik pekerjaan85. Oleh

karena itu, masyarakat memandang wartawan sebagai professional. Profesional

disini memuat tiga arti: pertama, professional adalah kebalikan dari amatir;

kedua, sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus; norma-norma yang

mengatur perilakunya dititik beratkan pada kepentingan khalayak pembaca86.

83

Jani Yosef, To Be A Journalist, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 43 84

Ibid, hlm. 44 85

Ibid

86

Ada pun di China ternyata tidak setiap jurnalis bisa merasakan predikat

sebagai tenaga profesional. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Lin

oleh golongan menengah ke atas. Mereka adalah redaktur dan pemimpin

umum. Di sisi lain, jurnalis yang jabatannya di bawah mereka merasa bahwa

pekerjaan mereka tak ubahnya pekerjaan lain yang membutuhkan kerja keras

dengan tanpa jaminan kerja yang memadai.

-level managing editors or directors of a department are more likely to proudly label themselves as professionals. The -mockery for most working journalists who are at the bottom of the hierarchy in the organization, usually younger and with less working experience, who have a contract-based employment relationship with the organization. Some of the working journalists do not have medical insurance, and they can be expected to change jobs relatively more frequently. Some of them ev

journalism as a job87.

Secara umum, sebagai turunan dari kegiatan komunikasi, wartawan

adalah elemen yang berfungsi sebagai komunikator di tubuh pers. Wartawan

87

FEN J. LIN (City University of Hong Kong),

Liter International Journal of

atau reporter adalah seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan dan

mengolah informasi menjadi berita, untuk disiarkan melalui media massa88.

Kedudukan jurnalis sebagai komunikator professional dalam

komunikasi massa telah menjadi pesan tersendiri. Seperti disampaikan oleh

Marshal McLuhan bahwa media adalah pesan (The medium is the messege).

Bukan isi media yang mempengaruhi khalayak melainkan media itu sendiri89.

Dapat dipastikan tentunya bahwa media tak sungguh-sungguh berniat

mempengaruhi khalayak agar tertarik menjadi jurnalis tetapi diluar kontrol

media, justru jurnalis dapat menjadi pesan yang berdampak pada orang-orang

yang menerimanya.

4. Budaya Patriarki

Kata patriarki secara harafiah berarti kekuasaan bapak atau

patriarch 90. Melekat dalam sistem ini yaitu ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol

oleh laki-laki dan bahwa perempuan adalah milik laki-laki91. Sebagaimana

disampaikan oleh Duru bahwa hakikat patriarki terletak pada adanya dominasi

laki-laki terhadap perempuan.

subordination (Hunnicutt, 2009). In patriarchal societies, men are in charge

88

Totok Djuroto, Manajemen Penerbitan Pers,Cetakan Ketiga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.22

89

Rakhmat. Op.Cit, hlm. 220 90

Kamla Bhasin.Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan. (Yogyakarta: Bentang, 1996), hlm. 1

91

of establishing the social order, and they are situated in dominant position of authority (Lawrence-Webb, Littlefield, & Okundaye, 2004)92.

Selama ini patriarki dianggap alamiah. Alasannya adalah bahwa

laki-laki karena kekuatan badannya yang lebih besar, menjadi pemburu dan pencari

nafkah, dan karena itu juga ksatria, sementara kaum perempuan, karena mereka

melahirkan dan mengasuh dan membesarkan anak, membutuhkan perlindungan

laki-laki. Penjelasan biologis deterministis ini, kata Lerner turun temurun terus

menerus dari zaman batu ke zaman sekarang dan diyakini bahwa kaum laki-laki

lahir superior93.

Patriarki pada prinsipnya berakar dari pemikiran bahwa manusia tercipta

dengan identitas seks yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan

identitas seks kemudian memunculkan adanya perbedaan identitas gender.

Meskipun saling berkaitan namun pengertian antara seks dan gender

tidak bisa disamakan. Seks bersifat statis. Perempuan dianggap berbeda dari

laki-laki karena secara biologis mereka memiliki organ biologis yang tak dapat

dipertukarkan. Menjadi perempuan atau laki-laki bersifat permanen tidak

92

Annie N. Duru (Howard University, Washington DC, US) Ideological Criticism of a Nigerian Video Film, August Meeting: A Feminist Perspectiv -journalist Vol.10.no2 (2010), hlm.75

93

berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai

ketentuan Tuhan atau kodrat94.

Hal itu berbeda dengan gender yang merupakan suatu sifat yang melekat

pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial

maupun kultural dan dapat dipertukarkan95 dimana kemudian muncul konsep

feminim (kewanitaan) dan maskulin (kelelakian). Menurut Illich, gender

mengisyaratkan polaritas sosial yang sifatnya fundamental dan tak akan serupa

di dua tempat yang berlainan96. Lebih lanjut ia menyebut gender dengan istilah

dengan gender kedaerahan (vernacular)97.

Gender differences (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah

sepanjang tidak menimbulkan gender inequalities (ketidakadilan gender).

Namun yang menjadi masalah ternyata adalah gender differences ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan. Gender Inequalities merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban dari sistem

tersebut98.

94

Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 21

95

Ibid, hlm. 18 96

Ivan Illich, Matinya Gender, Cetakan ke-5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 45 97

Ibid, hlm.43 98

Bayang-bayang ptriarki tak dapat lepas dari munculnya ketimpangan

gender. Hal itu seperti dipikirkan oleh Duru bahwa ideologi patriarki senantiasa

diasosiasikan dengan isu ketidakadilan gender.

inequality.99

Ada pun secara umum terdapat perdebatan mengenai asal-usul patriarki

yang berakar dari dua teori besar yaitu teori Nature dan Teori Nurture100.

Menurut Teori Nature, perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan

disebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua insan. Disini, patriarki dianggap

bersifat alami sebagai kodrat hubungan laki-laki dan perempuan. Hal ini

didukung oleh kaum tradisional101.

Si sisi lain, penganut Teori Nurture beranggapan bahwa perbedaan itu

tercipta melalui proses belajar dari lingkungan percaya patriarki adalah

bentukan manusia. Patriarki diciptakan dan bisa untuk dihapuskan102. Diluar

mana yang benar dari perdebatan itu, faktanya adalah ideologi patriarki bisa

99

Duru, Op.Cit, hlm. 77 100

Dwi Ismi Astuti Nurhaeni, Kebijakan Publik Pro Gender, (Surakarta: UNS Press, 2009), hlm.19 101

Ibid, hlm. 28 102