EFEKTIVITAS METOPREN DAN KELAINAN MORFOLOGI

PADA LARVA Culex quinquefasciatus

IWAN SAEPUDIN

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Efektivitas Metopren dan Kelainan Morfologi pada Larva Culex quinquefasciatus” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari hasil karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Desember 2014

Iwan Saepudin

ABSTRAK

IWAN SAEPUDIN. Efektivitas Metopren dan Kelainan Morfologi pada Larva

Culex quinquefasciatus. Dibimbing oleh UPIK KESUMAWATI HADI dan SUPRIYONO.

Cx. quinquefasciatus merupakan nyamuk yang sering mengganggu di sekitar permukiman. Nyamuk ini menjadi vektor beberapa penyakit penting di antaranya

Japanese Encephalitis dan filariasis. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas metopren sebagai larvasida Cx. quiquefasciatus. Penelitian dilakukan terhadap larva Cx. quinquefasciatus instar ke-3 dengan konsentrasi bertingkat mulai dari 0.0108 g/L, 0.0217 g/L, 0.0325 g/L, 0.0433 g/L, dan 0.0541 g/L. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian larva/pupa Cx. quinquefasciatus setelah 120 jam paparan adalah 66.8% pada konsentrasi 0.0108 g/L, 87.2% (0.0217 g/L), 90.4% (0.0325 g/L), 96% (0.0433 g/L), dan 99.2% (0.0541 g/L). Hal ini berarti konsentrasi metopren yang efektif adalah mulai dari 0.0217 g/L–0.0541 g/L. Hasil pengamatan metopren terhadap konsentrasi dan waktu paparan yang sama pada larutan residu berumur 720 jam menunjukkan hasil yang tidak efektif karena kematian larva/pupa di bawah 80% pada semua konsentrasi. Kelainan morfologi yang terjadi pada larva dan pupa setelah terpapar metopren berupa (1) kerusakan tubuh larva sebanyak 2%, (2) kerusakan abdomen pupa (12%), (3) kekakuan pada tubuh pupa (76%), dan (4) kegagalan eklosi pada pupa (10%).

ABSTRACT

IWAN SAEPUDIN. Efficacy Methoprene and Morphological Abnormalities of Culex quinquefasciatus Larvae. Supervised by UPIK KESUMAWATI HADI and SUPRIYONO.

Cx. quinquefasciatus is important ectoparasite that often interfere settlements. This species is the vector of several important diseases including Japanese Encephalitis and Filariasis. The aim of this study was to determine the efficacy of the larvacides methoprene to Cx. quiquefasciatus. The test conducted to Cx. quinquefasciatus 3rd instar larvae with gradual concentrations from 0.0108 g/L, 0.0217 g/L, 0.0325 g/L, 0.0433 g/L, and 0.0541 g/L. The result showed that the mortality of Cx. quinquefasciatus larvae/pupae after 120 hours of exposure were 66.8% at 0.0108 g/L concentration, 87.2% (0.0217 g/L), 90.4% (0.0325 g/L), 96% (0.0433 g/L), and 99.2% (0.0541 g/L). This suggests that the effective concentration of methoprene was ranging from 0.0217g/L–0.0541g/L. The observation on the same concentrations and exposure time of methoprene at 720 hours age residual solution was not effective to kill larvae/pupae because the mortality was less than 80% of all concentrations. The morphological abnormalities of the larvae and the pupae after methoprene exposure were (1) damaged of larvae bodies was 2%, (2) damaged of pupae abdomen (12%), (3) pupae with a rigid body (76%), and (4) failed eclotion of pupae (10%).

EFEKTIVITAS METOPREN DAN KELAINAN MORFOLOGI

PADA LARVA Culex quinquefasciatus

IWAN SAEPUDIN

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan

pada

Fakultas Kedokteran Hewan

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi karena atas curahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Efektivitas Metoprendan Kelainan Morfologi pada Larva Culex quinquefasciatus. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini:

1 Kedua orangtua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2 Prof Dr Drh Upik Kesumawati Hadi, MS selaku dosen pembimbing I dan Drh Supriyono, MSi selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan membimbing dan memberikan pengarahan, kritik, dan saran kepada penulis selama penelitian sampai akhir penulisan skripsi ini selesai.

3 Dr Drh Aryani Sismin Satyaningtijas, MSc selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan saran kepada penulis selama masa perkuliahan.

4 Seluruh staf Bagian Entomolgi Kesehatan, Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor.

5 Teman-teman seperjuangan Acromion FKH-47 yang telah memberikan semangat dan warna-warni selama kuliah di kampus ungu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca, serta untuk kemajuan ilmu pengetahuan dibidang kedokteran hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Bogor, Desember 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Nyamuk Cx. quinquefasciatus 2

Zat Pengatur Tumbuh Serangga (Insect Growth Regulator) 5

METODE 6

Tempat dan Waktu Penelitian 6

Metode Penelitian 6

Analisis Data 7

HASIL DAN PEMBAHASAN 7

Mortalitas Larva/Pupa Cx. quinquefasciatus terhadap Metopren yang Dilarutkan Selama 24 Jam 7

Mortalitas Larva/Pupa Cx. quinquefasciatus terhadap Metopren yang Dilarutkan Selama 720 Jam (30 Hari) 8

Bentuk Kelainan Morfologi Stadium Pradewasa Cx. quinquefasciatus yang Terpapar Metopren 10

SIMPULAN DAN SARAN 12

Simpulan 12

Saran 13

DAFTAR PUSTAKA 13

DAFTAR TABEL

1 Persentase kematian larva/pupa Cx. quinquefasciatus setelah terpapar

residu metopren berumur 24 jam 7 2 Persentase kematian larva/pupa Cx. quinquefasciatus setelah terpapar

residu metopren berumur 720 jam (30 hari) 9

DAFTAR GAMBAR

1 Nyamuk Cx. quinquefasciatus dewasa 2 2 Siklus hidup nyamuk 3 3 LT50 dan LT90 metopren yang dilarutkan selama 24 Jam terhadap

larva/pupa Cx. quinquefasciatus 8 4 LT50 dan LT90 metopren yang dilarutkan selama 720 Jam terhadap

larva/pupa Cx. quinquefasciatus. 9 5 Bentuk-bentuk larva dan pupa normal, serta kelainan yang terjadi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Nyamuk merupakan serangga yang banyak terdapat di lingkungan sekitar permukiman. Genangan air di sekitar rumah merupakan habitat potensial nyamuk. Keberadaan nyamuk di lingkungan dapat mengganggu karena mengisap darah dan berperan sebagai vektor penyakit. Jenis-jenis nyamuk tersebut diantaranya adalah

Aedes sp., Culex sp.,dan Anopheles sp..

Nyamuk rumah atau Cx. quinquefasciatus merupakan vektor Japanese Encephalitis (JE) (Hadi et al. 2011) dan filariasis atau kaki gajah (Foster dan Walker 2002). Kasus JE di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2006 yang dikonfirmasi positif tercatat sebanyak 67 kasus. Kasus tersebut tersebar di 6 provinsi yaitu, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (PATH 2006). Kasus filariasis sejak tahun 2000 hingga 2009 dilaporkan sebanyak 11 914 kasus yang tersebar di 401 kabupaten/kota di Indonesia (Kemenkes 2010). Selain kedua penyakit tersebut,

Cx. quinquefasciatus juga berperan sebagai vektor dirofilariasis atau penyakit cacing jantung pada anjing (Elmer dan Glenn 1989).

Nyamuk Cx. quinquefasciatus merupakan nyamuk yang mempunyai aktivitas menggigit pada malam hari dengan puncaknya pada jam 22.00–02.00. Larva nyamuk ini dapat ditemukan pada habitat seperti saluran air yang kotor, septiktank, dan got (Hadi dan Koesharto 2006). Pengendalian nyamuk Cx. quinquefasciatus dapat dilakukan secara biologis dan kimiawi. Pengendalian secara biologis dapat menggunakan musuh alami atau predator sebagai pemangsa, sedangkan pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan insektisida kimiawi. Pengendalian menggunakan insektisida kimiawi banyak dilakukan karena mudah didapat dan bekerja cepat membunuh serangga sasaran.

Beberapa golongan insektisida kimiawi yang sering digunakan dalam pengendalian nyamuk adalah organofosfat, karbamat, piretroid, dan Insect growth regulator (IGR) (Hadi dan Koesharto 2006). Senyawa yang termasuk ke dalam IGR satu diantaranya adalah metopren. IGR merupakan zat pengatur tumbuh serangga yang berperan dalam mengganggu atau menghambat pertumbuhan normal serangga. Pertumbuhan yang tidak normal ditandai dengan perpanjangan stadium larva atau kegagalan menjadi pupa atau menjadi dewasa mandul. IGR sering digunakan dalam pengendalian serangga karena toksisitas pada mamalia umumnya sangat rendah. Selain itu, kerja IGR adalah mengganggu proses pertumbuhan yang spesifik pada serangga sasaran. Senyawa IGR bekerja dengan menghambat sintesa kitin dan hormon juvenoid. Hormon ini merupakan senyawa yang menghambat proses pergantian kulit (molting) pada stadium pradewasa (Wirawan 2006).

2

resurjensi, pencemaran lingkungan, residu insektisida, dan dapat menekan perkembangan musuh alami hama (Metcalf 1982).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas metopren terhadap larva nyamuk Cx. quinquefasciatus.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi efektivitas insektisida IGR sebagai larvasida nyamuk Cx. quinquefasciatus.

TINJAUAN PUSTAKA

Nyamuk Cx. quinquefasciatus

Klasifikasi

Cx. quinquefasciatus atau sering disebut nyamuk rumah termasuk ke dalam famili Culicidae. Penyebaran nyamuk ini bersifat kosmopolit atau terdapat di seluruh dunia mulai dari tropis sampai subtropis. Menurut Clements (1963), klasifikasi Cx. quinquefasciatus adalah sebagai berikut:

Filum : Arthropoda Kelas : Insecta Ordo : Diptera Subordo : Nematocera Famili : Culicidae Subfamili : Culicinae Genus : Culex

Spesies : Culex quinquefasciatus

3

Morfologi

Cx. quinquefasciatus adalah nyamuk berukuran sedang dengan panjang sayap kurang dari 4 mm dan mempunyai 3 pasang kaki yang panjang keluar dari daerah toraks (Depkes 2008). Tubuh Cx. quinquefasciatus dibagi menjadi 3 bagian yaitu kepala, dada (toraks), dan perut abdomen. Panjang tubuh nyamuk Cx. quinquefasciatus berkisar antara 10–15 mm, dengan tubuh dan kaki berwarna coklat. Perangkat mulut nyamuk Cx. quinquefasciatus betina dewasa membentuk probosis (alat pengisap darah) dan panjang pedipalpus nyamuk betina biasanya hanya ¼ dari panjang probosis (Taylor et al. 2007).

Cx. quinquefasciatus mempunyai sepasang antena dengan 14–15 segmen yang nyata. Nyamuk betina mempunyai bulu antena yang jarang (pilose), sedangkan nyamuk jantan bulu antenanya panjang dan lebat (plumose). Nyamuk dewasa genus Culex istirahat dengan posisi menyudut dan posisi abdomen mengarah pada permukaan (Elmer dan Glenn 1989). Nyamuk Cx. quinquefasciatus memiliki 2 pasang sayap tembus cahaya, serta urat-urat sayap yang sangat jelas terlihat. Pasangan sayap pertama tipis sedangkan pasangan sayap kedua sangat kecil dan disebut dengan halter atau balancer yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh sewaktu terbang (Hadi dan Soviana 2010).

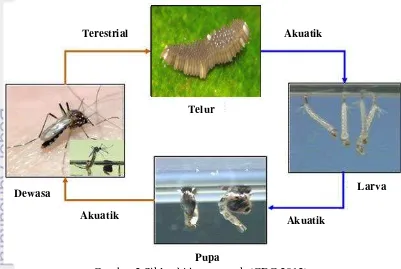

Siklus Hidup dan Perilaku

Nyamuk Cx. quinquefasciatus mengalami metamorfosis sempurna (holometabola). Daur hidupnya terdiri atas 4 stadium dimulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Fase telur, larva, dan pupa merupakan fase akuatik, sedangkan nyamuk dewasa merupakan fase terestrial. Telur Cx. quinquefasciatus diletakkan oleh induk nyamuk secara berderet-deret membentuk suatu rakit kecil (Elmer dan Glennn 1989). Telur berwarna coklat berbentuk oval dengan ukuran panjang kurang lebih 1 mm. Telur Cx. quinquefasciatus menetas dalam waktu 12–24 jam dan kemudian menjadi larva (Clements 2000).

Gambar 2 Siklus hidup nyamuk (CDC 2012)

Pupa

Dewasa Larva

Akuatik Akuatik

Telur

4

Stadium larva Cx. quinquefasciatus mengalami 4 instar dimana setiap instar terjadi pergantian kulit (molting). Larva Cx. quinquefasciatus akan berubah menjadi pupa dan selanjutnya menjadi dewasa. Tahap pupa merupakan fase pradewasa dimana akan terbentuk organogenesis nyamuk dewasa dan pada fase ini pupa tidak makan. Pupa akan menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 24–48 jam dengan fenomena eklosi, yaitu keluarnya nyamuk dewasa dari kulit pupa. Nyamuk dewasa yang muncul akan melakukan perkawinan kemudian mencari darah vertebrata (Clements 2000). Nyamuk Cx. quinquefasciatus bersifat antropofilik dan anautogeni, artinya hanya nyamuk betina dewasa saja yang mengisap darah manusia maupun hewan dengan tujuan untuk mematangkan sel-sel telur.

Peran Nyamuk Cx. quinquefasciatus

Penularan penyakit oleh vektor nyamuk Cx. quinquefasciatus dapat terjadi melalui gigitan. Cx. quinquefasciatus berperan sebagai vektor beberapa penyakit penting pada manusia yaitu Japanese Enchepalitis, Saint Louis Encephalitis, West Nile Virus (CDC 2009), dan filariasis. Selain itu, nyamuk Cx. quinquefasciatus

juga berperan menularkan penyakit cacing jantung pada anjing (Dirofilariasis)

(Hadi dan Koesharto 2006).

Filariasis atau kaki gajah adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing

Wucericia bancrofti dengan vektor nyamuk Cx. quinquefasciatus. Cacing tersebut hidup dalam saluran dan kelenjar getah bening. Manifestasi gejala akut berupa demam berulang 3–5 hari dan peradangan pada kelenjar dan saluran getah bening. Stadium lanjut menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, dan alat kelamin (Palumbo 2008).

Japanese Encephalitis (JE) merupakan penyakit yang disebabkan oleh flavivirus yang patogen pada manusia. Indonesia merupakan wilayah yang endemis akan penyakit JE terutama di daerah Bali (Yamanka et al. 2010). Nyamuk Cx. quinquefasciatus merupakan vektor yang dapat menyebarkan virus JE tersebut (OIE 2010). Penyakit ini memunculkan tanda klinis encephalitis pada manusia yang terinfeksi dan dapat berujung pada kematian.

St. Louis Encephalitis (SLE) merupakan penyakit yang hampir mirip dengan JE. Penyakit ini ditularkan oleh vektor nyamuk Cx. pipiens dan Cx. quinquefasciatus ke burung-burung di sekitar permukiman yang menjadi inang utamanya. Burung tesebut antara lain gereja rumah dan merpati. Virus SLE berkembang dalam tubuh burung, namun infeksi virus ini tidak menunjukkan gejala klinis. Penyakit SLE pada manusia akan menyebabkan kelumpuhan, kehilangan memori, dan kerusakan keterampilan memori otak (Catherine et al. 2010).

5

Zat Pengatur Tumbuh Serangga (Insect Growth Regulator)

Insect growth regulator (IGR) atau disebut sebagai zat pengatur tumbuh serangga merupakan insektisida mirip hormon tiruan yang mengatur pertumbuhan pada siklus hidup pradewasa serangga. IGR terbagi ke dalam 2 kelas yaitu: (1)

Juvenile hormone analog dan (2) Chitin synthesis inhibitor (KemenKes 2012).

Juvenile hormoneanalog pertama kali diekstraksi oleh Williams pada tahun 1956 yang dikenal dengan istilah Insect Growth Regulator Synthetic (IGRs).

Sebagian besar komponen dari senyawa IGR adalah hormon kemudaan (juvenile hormone) yang dihasilkan di otak. Juvenile hormone berfungsi memerintahkan serangga untuk tetap pada stadium pradewasa. Pada kondisi pertumbuhan serangga normal, ketika pertumbuhan serangga sudah dianggap cukup maka produksi juvenile hormone akan berhenti dan memicu serangga untuk berganti kulit menjadi stadium dewasa (Wirawan 2006)

Senyawa IGR selain mengganggu sistem endokrin juga menghambat produksi kutikula sehingga menghambat proses sintesa kitin (chitine biosynthesis inhibitor). Kitin adalah lapisan utama penyusun tubuh serangga (eskoskleton). Serangga yang terpapar senyawa ini juga tidak mampu mengganti kulit (molting) sehingga siklus pertumbuhan dari serangga dihambat. Senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam IGR adalah fenoxycarb, hydropene, nylar, methoprene dan

pyriproxyfen (Lim dan Lee 2005; Minakuchi dan Riddiford 2006; Wanamaker dan Massey 2009).

Metopren dengan rumus kimia C19H34O3 merupakan senyawa juvenile hormone yang terdapat dalam insektisida altosid 1.3 G. Metopren adalah juvenile hormone pertama yang digunakan di Amerika sejak tahun 1975, selanjutnya metopren digunakan secara resmi pada tahun 1985 (NPIC 2012). Secara prinsip hormon ini bekerja mempengaruhi dan mengganggu perkembangan serta metamorfosis serangga sasaran tetapi tidak mengganggu golongan vetebrata atau invertebrata lain. Metopren bekerja sebagai hormon pengatur pertumbuhan pada serangga dan mempunyai target kerja yang spesifik terhadap serangga sasaran sehingga senyawa ini aman digunakan (Wirawan 2006).

Metopren terbukti efektif untuk jenis-jenis nyamuk di berbagai negara, seperti penggunanan metopren sebagai larvasida pada nyamuk Aedes aegypti

untuk kontrol kasus DBD di Brazil (Braga et al. 2011) dan sebagai larvasida nyamuk Ae. aegypti, Ae. albopictus, Ae. taeniorhynchus, An. quadimaculatus, Cx. nigripalpus dan Cx. quinquefasciatus di Florida, Amerika Serikat (Nayar et al.

2002). Selain sebagai larvasida pada nyamuk, metopren juga terbukti efektif untuk serangga lain seperti kecoa Blatella germanica (Maiza et al. 2004)dan golongan kutu, yaitu Cimex lectularius dan Rhodnius prolixus di London, Inggris (Naylor et al. 2008).

Mekanisme kerja hormon metopren tidak mematikan nyamuk secara langsung namun menghambat terbentuknya kitin sehingga pupa tidak dapat menjadi nyamuk dewasa atau menghasilkan nyamuk tetapi tidak normal (Shinta et al. 2011). Metopren merupakan senyawa non toksik pada mamalia maupun manusia pada saat terhirup maupun tercerna, sehingga senyawa ini aman diaplikasikan karena toksisitasnya yang rendah terhadap mamalia (Wirawan 2006).

6

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Entomologi Kesehatan, Bagian Parasitologi dan Entomologi Kesehatan, Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor pada Bulan Mei 2014 sampai dengan Agustus 2014.

Metode Penelitian

Pemeliharaan Nyamuk dan Penyediaan Larva Uji

Satu rakit telur nyamuk Cx. quinquefasciatus dari 1 indukan nyamuk dipindahkan dari ovitrap untuk ditetaskan ke dalam tray pemeliharaan yang terpisah berukuran 20 x 15 x 10 cm3 yang berisi 1 liter air. Telur yang telah menjadi larva diberi makan tepung hati ayam ditambah cat food (1:1) yang telah dihaluskan. Pupa dikumpulkan dalam wadah (cup) yang kemudian dimasukkan ke dalam kandang hingga menjadi dewasa. Selanjutnya nyamuk diberi makan darah marmot dan dibiarkan bertelur. Pengujian insektisida dilakukan pada larva instar ke-3.

Aplikasi Insektisida

Insektisida yang digunakan berbahan aktif metopren dengan kandungan sebesar 1.3% berbentuk granul. Aplikasi insektisida dilakukan dengan 5 tingkatan konsentrasi dan 1 kontrol yaitu 0.0108 g/L, 0.0217 g/L, 0.0325 g/L, 0.0433 g/L, dan 0.0541 g/L.

Insektisida ditaburkan ke dalam tray yang berisi air sebanyak 1 liter dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah itu sebanyak 50 larva Cx. quinquefasciatus

dimasukkan ke dalam setiap tray tersebut dan diberi pakan secukupnya. Pengujian dilakukan dengan 5 kali ulangan di dalam ruangan berukuran 4 x 4 x 3 m2. Pengujian serupa dilakukan pada insektisida yang telah dilarutkan dalam air selama 720 jam (30 hari).

Pengamatan Kematian Larva/Pupa

Banyaknya larva/pupa nyamuk Cx. quinquefasciatus yang mati pada setiap pengujian dihitung pada jam ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 48, 72, 96, dan 120 jam setelah perlakuan.

Pengamatan Morfologi Larva/Pupa

Larva/pupa yang mengalami kematian diamati dengan menggunakan mikroskop stereo, selanjutnya gambar diambil dengan menggunakan perangkat kamera optilab®.

Koreksi Angka Kematian

7 ( A - C )

AI = x 100% ( 100 - C)

Keterangan :

AI = Angka kematian setelah dikoreksi A = Angka kematian pada perlakuan C = Angka kematian pada kontrol

Analisis Data

Data jumlah kematian larva dianalisis dengan sidik ragam ANOVA, bila terdapat perbedaan yang nyata pada setiap perlakuan dilanjutkan dengan uji wilayah berganda Duncan. Setiap perlakuan kemudian dilakukan analisis Probit untuk mengetahui LT50 dan LT90 (Lethal Time 50% dan 90%). LT50 adalah waktu

yang diperlukan untuk membunuh 50% populasi hewan uji, sedangkan LT90

adalah waktu yang diperlukan untuk membunuh 90% populasi hewan uji. Insektisida dikatakan efektif jika dapat mematikan lebih dari 80% jumlah total populasi hewan uji (WHO 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

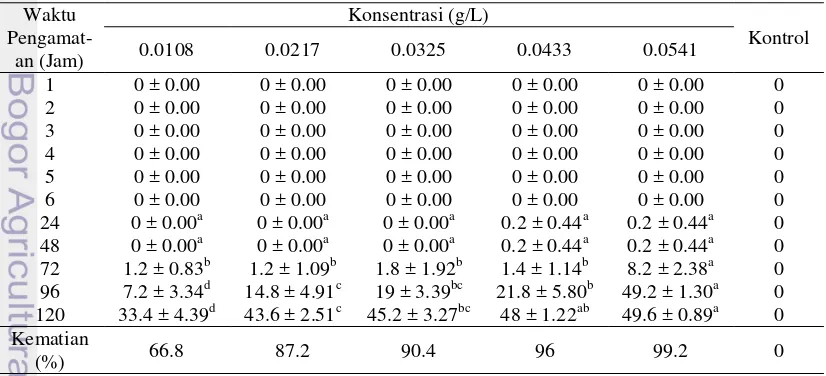

Mortalitas Larva/Pupa Cx. quinquefasciatus terhadap Metopren yang Dilarutkan Selama 24 Jam

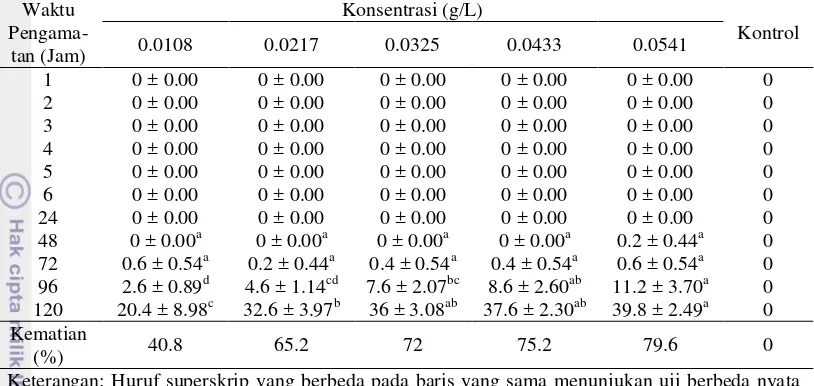

Persentase kematian, LT50, dan LT90 stadium pradewasa Cx. quinquefasciatus akibat terpapar metoprendisajikan pada Tabel 1 dan Gambar 3. Tabel 1 Persentase kematian larva/pupa Cx. quinquefasciatus setelah terpapar

residu metopren berumur 24 jam.

8

Gambar 3 LT50 dan LT90 metopren yang dilarutkan selama 24 jam terhadap

larva/pupa Cx. quinquefasciatus.

Rata-rata kematian larva/pupa terendah terjadi pada konsentrasi 0.0108 g/L sebesar 33.4 larva/pupa (66.8%), sedangkan rataan tertinggi terjadi pada konsentrasi 0.0541 g/L sebesar 49.6 larva/pupa (99.2%) (Tabel 1). Hasil analisis statistik menunjukkan kematian larva/pupa pada jam ke-72 tidak berbeda nyata antara kosentrasi 0.0108 g/L, 0.0217 g/L, 0.0325 g/L, dan 0.0433 g/L (P>0.05) namun berbeda nyata dengan konsentrasi 0.0541 g/L (P<0.05). Peningkatan kematian larva/pupa pada jam ke-96 tidak berbeda nyata pada konsentrasi 0.0217 g/L, 0.0325 g/L, dan 0.0433 g/L (P>0.05) namun berbeda nyata dengan konsentrasi 0.0108 g/L dan 0.0541 g/L (P<0.05). Pengamatan jam ke-120 kematian larva/pupa pada beberapa konsentrasi mencapai 100% dan didapatkan hasil yang berbeda nyata pada konsentrasi 0.0108 g/L (P<0.05) namun tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 0.0217 g/L, 0.0325 g/L, 0.0433 g/L, dan 0.0541 g/L (P>0.05). Hasil analisis menggunakan Probit didapatkan nilai LT50 dan LT90

yang paling lama terdapat pada konsentrasi 0.0108 g/L yaitu 112.941 jam dan 136.340 jam, sedangkan LT50 dan LT90 paling cepat terdapat pada konsentrasi

0.0541 g/L yaitu 80.197 jam dan 94.134 jam (Gambar 3).

Mortalitas Larva/Pupa Cx. quinquefasciatus terhadap Metopren yang Dilarutkan Selama 720 Jam (30 Hari)

Persentase kematian, LT50, dan LT90 stadium pradewasa Cx. quinquefasciatus akibat terpapar metopren yang dilarutkan selama 720 jam (30 hari)disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 4.

9 Tabel 2 Persentase kematian larva/pupa Cx. quinquefasciatus setelah terpapar

residu metopren berumur 720 jam (30 hari).

Waktu

Keterangan: Huruf superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan uji berbeda nyata pada taraf 5% (p<0.05).

Gambar 4 Nilai LT50 dan LT90 metopren yang dilarutkan selama 720 jam

terhadap larva/pupa Cx. quinquefasciatus.

Hasil pengujian didapatkan rata-rata kematian terendah yaitu pada konsentrasi 0.0108 g/L sebesar 20.4 larva/pupa (40.8%), sedangkan rata-rata kematian tertinggi terjadi pada konsentrasi 0.0541 g/L sebesar 39.8 larva/pupa (79.6%) (Tabel 2). Hasil analisis statistik pada pengamatan jam ke-72 dan ke-96 menunjukkan kematian larva/pupa tidak berbeda nyata pada semua tingkatan konsentrasi (P>0.05). Pengamatan pada jam ke-120 menunjukkan kematian larva/pupa berbeda nyata pada konsentrasi 0.0108 g/L (P<0.05) namun tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 0.0217 g/L, 0.0325 g/L, 0.0433 g/L, dan 0.0541 g/L (P>0.05). Hasil LT50 dan LT90 paling lama terdapat pada konsentrasi 0.0108

g/L yaitu 125.450 jam dan 151.517 jam, sedangkan LT50 dan LT90 paling cepat

10

Hasil penelitian insektisida yang dilarutkan selama 24 jam, pada pengamatan jam ke-1 hingga jam ke-6 tidak menunjukkan adanya kematian maupun gejala klinis perubahan perilaku negatif dari larva. Kematian larva/pupa pada konsentrasi 0.0325 g/L, 0.0433 g/L, dan 0.0541 g/L menunjukan hasil kematian di atas 90% (Tabel 1). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2000) bahwa metopren dapat menghambat 90–100% pertumbuhan larva nyamuk menjadi dewasa. Berdasarkan hasil pengamatan semakin tinggi konsentrasi insektisida yang digunakan maka semakin tinggi pula rata-rata kematian larva/pupa, begitupun dengan semakin lamanya kontak dengan insektisida maka kematian semakin banyak. Larva tidak akan langsung mati setelah kontak dengan metopren, akan tetapi mati setelah senyawa metopren masuk ke dalam tubuh. Hal ini dikarenakan metopren akan keluar dari formulasinya yaitu granul sedikit demi sedikit (slow release) dan metopren ini bekerja secara lambat sesuai dengan perkembangan dari larva Cx. quinquefasciatus. Kematian stadium pradewasa dari Cx. quinquefasciatus paling banyak terjadi pada stadium pupa, sedangkan pada stadium larva jumlah kematian sangat rendah. Hal ini disebabkan larva yang digunakan adalah larva instar ke-3 maka dalam waktu 2 hari larva akan berubah menjadi pupa, sehingga waktu paparan metopren pada larva hanya sekitar 48 jam. Hasil LT50 dan LT90

menunjukan semakin lama waktu paparan maka persentase kematian larva/pupa terjadi peningkatan yang bervariasi sesuai dengan tingkatan konsentrasi yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa kematian larva berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi dan waktu paparan larva/pupa dengan insektisida yang digunakan (Widajat et al. 2008).

Metopren yang dilarutkan selama 720 jam (30 hari) bertujuan untuk mengukur berapa lama efektivitas dari bahan aktif metopren. Jumlah kematian larva/pupa pengamatan jam ke-120 pada konsentrasi 0.0108 g/L, 0.0217 g/L, 0.0325 g/L, 0.0433 g/L, dan 0.0541 g/L berada di bawah 80% (Tabel 2). Angka kematian larva/pupa menurun secara signifikan pada residu larutan metopren berumur 720 jam jika dibandingkan dengan residu larutan metopren berumur 24 jam. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas metopren untuk mematikan pupa mengalami penurunan, bahkan metopren dikatakan sudah tidak efektif lagi karena angka kematian larva/pupa pada semua tingkatan konsentrasi di bawah 80%. Menurut WHO (2005), larvasida dikatakan tidak efektif jika kematian larva/pupa berada di bawah 80%. Hasil LT50 dan LT90 pada residu larutan metopren berumur

720 jam dapat dilihat semakin banyak konsentrasi insektisida yang digunakan maka waktu yang diperlukan untuk mematikan larva/pupa semakin cepat. Hasil ini menunjukkan bahwa residu larutan metopren berumur 720 jam memerlukan waktu yang lebih lama untuk mematikan larva/pupa dibandingkan dengan residu larutan metopren berumur 24 jam.

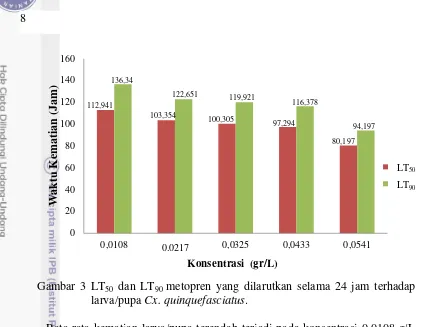

Bentuk Kelainan Morfologi Stadium Pradewasa Cx. quinquefasciatus yang Terpapar Metopren.

Berbagai abnormalitas morfologi dari 50 larva/pupa Cx. quinquefasciatus

11

Gambar 5 Bentuk-bentuk larva dan pupa normal, serta kelainan yang terjadi setelah terpapar metopren. A:Larva normal, B:Pupa normal, C:Kerusakan tubuh larva, D:Kerusakan abdomen pupa, E:Kekakuan tubuh pupa, F:Kegagalan eklosi pupa.

Senyawa metopren merupakan insektisida golongan IGR yang menyebabkan kelainan stuktur morfologi dari stuktur normal larva/pupa. Hasil dari total 50 larva/pupa yang diamati secara acak didapatkan kelainan morfologi paling banyak terdapat pada stadium pupa sebesar 98% dengan kelainan berupa kekakuan dan peregangan tubuh (76%), abdomen rusak (12%), dan kegagalan eklosi (10%). Kelainan pada stadium larva hanya ditemukan sebesar 2%, sebab larva hanya terpapar dengan insektisida sekitar 48 jam. Perkembangan normal dari larva ditunjukkan oleh Gambar 3A dan perkembangan normal dari pupa ditunjukkan oleh Gambar 3B. Larva yang terpapar metopren menunjukkan kelainan berupa pembesaran pada daerah toraks dan rusaknya struktur tubuh bagian dalam (Gambar 3C).

Kelainan yang terlihat pada pupa berupa perubahan warna tubuh menjadi putih, kerapuhan pada eksoskeleton, dan pecahnya abdomen (Gambar 3D).

A B

C D

12

Perubahan warna menjadi putih diduga oleh hilangnya pigmen melanin. Menurut Braga et al. (2005) hilangnya pigmen melanin pada pupa yang terpapar metopren akan menyebabkan perubahan tubuh menjadi putih dan terlihatnya struktur bagian dalam abdomen. Kerapuhan pada eksoskeleton dan pecahnya abdomen dikarenakan kerja metopren terhadap hormon juvenile yang tidak diimbangi dengan perkembangan eksoskeleton dari tubuh pupa. Hormon juvenile secara terus menerus dirangsang untuk dikeluarkan sehingga hormon kemudaan ini terus dipertahankan di dalam tubuh pupa. Adanya tekanan dari dalam tubuh pupa yang sangat besar dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan eksoskleton yang normal menjadikan tubuh pupa pecah akibat ketidakmampuan menahan tekanan yang terlalu besar tersebut. Pupa juga mengalami kelainan berupa peregangan dan kekakuan pada bagian abdomen, sehingga tidak dapat melingkar seperti pupa normal. Posisi kepala yang tidak simetris terhadap sumbu tubuh menjadikan pupa tersebut mengalami pergeseran posisi kepala (Gambar 3E). Kegagalan pupa untuk melakukan eklosi dicirikan dengan gagalnya pupa keluar dari kulitnya (Gambar 3F). Hal tersebut dikarenakan menurunnya kandungan hormon ecdyson dalam tubuh pupa setelah berkontak selama beberapa hari dengan senyawa metopren. Hormon ecdyson menurun kadarnya dalam tubuh pupa diakibatkan kerja dari hormon juvenile yang memberikan mekanisme umpan balik negatif (feedback negative mechanism) terhadap hormon ecdyson. Hormon ecdyson ini akan memberikan pengaruh terhadap proses eklosi pupa. Menurut Utari (2003) penurunan kadar hormon ecdyson dalam tubuh pupa mengakibatkan kegagalan eklosi dari pupa.

Menurut Shinta et al. (2011) apabila pupa yang terpapar metopren kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa maka nyamuk tersebut akan berkurang kemampuan reproduksinya. Kelainan tersebut diantaranya adalah kehilangan kemampuan untuk menghisap darah, pematangan telur yang tidak sempurna, dan dikeluarkanya telur yang steril.

Kematian larva/pupa pada penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu insektisida yang digunakan, fisiologis dari larva/pupa, faktor lingkungan, dan faktor kecepatan keluarnya bahan aktif metopren dari formulasinya yaitu granul. Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas di atas metopren dapat digunakan sebagai larvasida untuk diaplikasikan di lapangan. Penggunaan metopren di lapangan akan memberikan dampak yang ramah lingkungan. Hal tersebut dikarenakan metopren mempunyai kelebihan dibandingkan dengan insektisida lainnya yaitu kerjanya yang tepat sasaran dan tidak bersifat toksik terhadap mamalia maupun invertebrata lainnya (Wirawan 2006), sehingga metopren aman digunakan untuk pengendalian stadium pradewasa nyamuk Cx. quinquefasciatus.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

13 80% pada konsentrasi 0.0217 g/L, 0.0325 g/L, 0.0433 g/L, dan 0.0541 g/L. Residu larutan metopren berumur 720 jam terbukti tidak efektif karena angka kematian larva Cx. quinquefasciatus pada konsentrasi 0.0108 g/L, 0.0217 g/L, 0.0325 /L, 0.0433 g/L, dan 0.0541 g/L kurang dari 80%. Stadium pradewasa Cx. quinquefasciatus yang terpapar metopren mengalami kelainan morfologi berupa kerusakan tubuh larva sebanyak 2%, kerusakan abdomen pupa (12%), kekakuan pada tubuh pupa (76%), dan kegagalan eklosi pada pupa (10%).

Saran

Metopren merupakan IGR yang dapat dijadikan alternatif dalam pengendalian larva Cx. quinquefasciatus karena toksisitasnya yang rendah terhadap mamalia dan pencemaran lingkungan yang minimal pada tempat metopren tersebut diaplikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Braga IA, Mello CB, Peixoto AA, Valle D. 2005. Evaluation of methoprene effect on Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) development in laboratory conditions. Mem Inst Oswaldo Cruz. Vol.100(4):435–440.

Catherine A, Hill, Raphl EW. West Nile Virus in Indiana. 2010. Departement of Entomology, Purdue University.

[CDC] Centers for Disease Control and Prevention. 2009. Diesease transmitted by mosquitoes: West Nile Virus, Saint Louis Encephalitis, Japanese Encephalitis. [Internet]. http//www.cdc.gov/. [diunduh 2014 Jul 10].

[CDC] Centers for Disease Control and Prevention. 2012. Mosquito life-cycle. [Internet].http//www.cdc.gov/Dengue/entomologyEcology/m_lifecycle.html [diunduh 2014 Jul 10].

Clements AN. 1963. The Physiology of Mosquitoes. New York (US): A Pergamon Press Book The Mac Millan Company.

Clements AN. 2000. The Biology of Mosquitoes Volume 1 Development, Nutrition and Reproduction. Kota tidak dikeahui (US): CABI Publishing.

[Depkes] Departemen Kesehatan. 2008. Kunci Identifikasi Nyamuk Culex. Jakarta (ID):Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Donald A, Shroyer, Jorge RR. 2011. Saint Louis Encephalitis: A Florida Problem. Departemen of Entomology and Nematology, University of Florida.

Elmer AN, Glenn AN. 1989. Parasitologi: Biologi Parasit Hewan. Wardiarto, editor. Soeripto N, penerjemah. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Pr.

Foster WA, Walker ED. 2002. Medical and Veterinary Entomology. Mullen G dan Durden L, editor. Kota tidak diketahui (US): Elsevier Science.

14

Hadi UK, Koesharto FX. 2006. Nyamuk dalam Hama Pemukiman Indonesia: Pengenalan, Identifikasi, Pengendalian. Sigit HS, Hadi UK, editor. Bogor (ID): Unit Kajian Pengendalian Hama Permukiman.

Hadi UK, Soviana S. 2010. Ektoparasit: Pengenalan, Identifikasi dan Pengendaliannya. Bogor (ID): IPB Pr.

Hadi UK, Soviana S. Syafriati T. 2011. Ragam jenis nyamuk di sekitar kandang babi dan kaitannya dalam penyebaran japanese encephalitis. J.Vet. Vol.12(4):326-334.

Kamita SG, Hammock BD. 2010. Juvenile hormone esterase: biochemistry and structure. J Pestic Sci 35(3):265-274.

[Kemenkes] Kementrian Kesehatan. 2010. Rencana Nasional Program Akselerasi Eleminasi Filariasis di Indonesia. Jakarta (ID): Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

[Kemenkes] Kementrian Kesehatan. 2012. Pedoman Penggunaan Insektisida (Pestisida) Dalam Pengendalian Vektor. Jakarta (ID): Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Lim SP, Lee CY. 2005. Effect of juvenile hormone analogs on new reproductive and colony growth of pharaoh ant (Hymenopthera: Formicidae). Kota tidak diketahui (MY): Entomological Society of America.

Maiza A, Kilani S, Farine JP, Smagghe G, Aribi N, Soltani N. 2004. Reproductive effects in German cockroaches by ecdystyeroid agonist RH-0345, juvenile hormone analogue methoprene and carbamate benfuracarb. Com Agr App Bio Sci. 69(3):257–266.

Manalu RM. 2008. Faktor risiko manajemen pemeliharaan anjing terhadap kejadian infeksi Dirofilaria immitis di wilayah pulau Jawa dan Bali [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Metcalf RL. 1982. Insecticide in Pest management Introduction to Insect Pest Management. New York (US): Jhon Willen and Sons.

Minakuchi C, Riddiford LM. 2006. Insect juvenile hormone action as a potensial taget of pest management. J Pestic Sci.31(2):77–84.

Nayar JK, Ali A, Zaim M. 2002. Effectiveness and residual activity comparison of granular formulations of insect growth regulators pyriproxyfen and s-methoprene against florida mosquitoes in laboratory and outdoor conditions.

J.Amr.Mos.Con.Ass. 18(3):196–201.

Naylor R, Bajomi D, Boase C. 2008. Efficacy of (s)-methoprene against Cimex lectularius (hemiptera: cimicidae). Di dalam: Bajomi D, Robinson WH.

Proceedings of the Sixth International Conference on Urban Pests;

Hungary: Printed by OOK-Press Kft., H-8200 Veszprém, Pápai út 37/a. [NPIC] National Pesticide Information Center. 2012. Methoprene General Fact

Sheet. [internet]. http//npic.orst.edu. [diunduh 2014 Jul 10].

[OIE]. Office Internationale des Epizooties. 2010. Japanese Encephalitis (Chapter 2.1.7). [internet]. http//www.oie.int/. [diunduh 2014 Jul 10].

Palumbo E. 2008. Filariasis: diagnosis, treatment and prevention. Acta Biomed. 79:106–109.

15 Septiana W. 2000. Uji Efektivitas Insect Growth Regulator Altosid 1,3 G terhadap Larva Nyamuk Aedes aegypti Pada Air PAM Dan Air Sumur Di Laboratorium. [skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponogoro.

Shinta, Ariati Y, Wigati, Sukowati S. 2011. Efektivitas larvasida Altosid 1.3 G terhadapa Aedes aegypti di laboratorium. Bul. Penelit. Kesehat,

Vol.39(3):110–118.

Taylor MA, Coop RL, Wall RL. 2007. Veterinary Parasitology 3rd Edition.

Oxford (GB): Blackwell Publishing.

[UF] University of Florida. 2009. Adult Female Southern House Mosquito, Culex quinquefasciatus Say. [internet]. http//www.ufl.edu. [diunduh 2014 Jul 10]. Utari T. 2003. Studi Pengaruh Ekstrak Daun Bengkuang (Pachyrrhizus erosus

(L).urban) Terhadap Perkembangan Pradewasa Nyamuk Culex quinquefasciatus. [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Wanamaker, BP, Massey, LK. 2009. Applied Pharmacology for Veterinary Technicians. Missouri (US): Elseivier.

[WHO] World Health Organization. 2005. Guidelines for Laboratory and Field Testing of Mosquito Larvicides. Geneva (SZ): World Health Organization. Widajat M, Sudjari, Putri RWD. 2008. Dosis insektisida ekstrak daun sirih (Piper

betle) terhadap Culex sp. dengan potensi 50%. Medika. 34(5):322–325 Wirawan IA. 2006. Insektisida Permukiman dalam Hama Pemukiman Indonesia:

Pengenalan, Identifikasi, Pengendalian. Sigit HS, Hadi UK, editor. Bogor (ID): Unit Kajian Pengendalian Hama Permukiman.

16