GAMBARAN PERILAKU ORANGTUA TERHADAP

ANAK BALITA PENDERITA GIZI BURUK DI

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

TAHUN 2009

SKRIPSI

Oleh :

S A L M A I N I NIM 071000197

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

GAMBARAN PERILAKU ORANGTUA TERHADAP

ANAK BALITA PENDERITA GIZI BURUK DI

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

TAHUN 2009

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh :

S A L M A I N I NIM 071000197

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

HALAMAN PENGESAHAN Skripsi Dengan Judul

GAMBARAN PERILAKU ORANGTUA TERHADAP ANAK BALITA PENDERITA GIZI BURUK DI KABUPATEN

ACEH BARAT DAYA TAHUN 2009

Yang dipersiapkan dan dipertahankan oleh:

S A L M A I N I NIM. 071000197

Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 30 November 2009 dan

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima Tim Penguji

Ketua Penguji Penguji I

Dr. Drs. R. Kintoko Rochadi, MKM Drs. Alam Bakti Keloko, MKes NIP. 196712191993031003 NIP.196206041992031001

Penguji II Penguji III

Dra. Jumirah, Apt, MKes Drs. Tukiman, MKM

NIP. 195803151988112001 NIP. 196110241990031003

Medan, 30 November 2009 Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara, Dekan,

ABSTRAK

Gizi buruk merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Angka paling mencolok pada balita penderita gizi buruk di kabupaten Aceh Barat Daya. Terjadi gizi buruk salah satu penyebabnya adalah faktor perilaku orangtua. Meskipun ada upaya mengatasi gizi buruk namun masih belum tuntas. Karena Itu merupakan tantangan dalam bidang kesehatan, sehingga tertarik untuk meneliti ”Gambaran perilaku orangtua terhadap anak balita penderita gizi buruk di kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2009”.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran perilaku orangtua terhadap balita penderita gizi buruk. Menggunakan metode total sampel 56 orangtua yang mempunyai anak balita penderita gizi buruk.

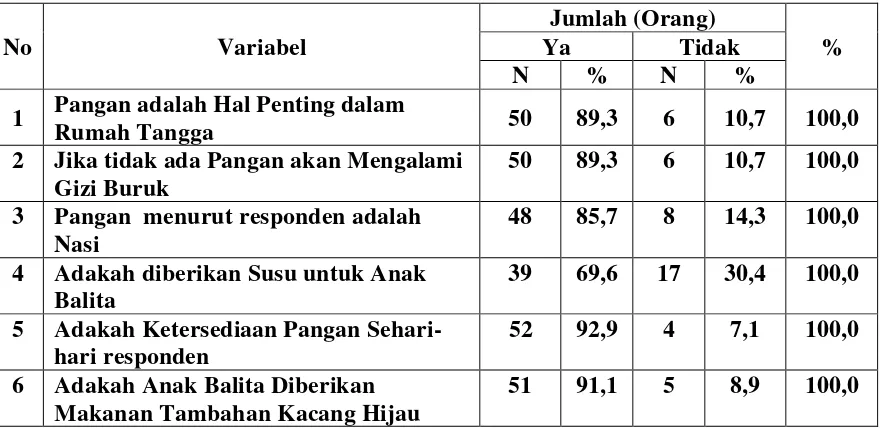

Hasil penelitian umumnya pendidikan orangtua tidak tamat SD 50,0%, sebagian besar pekerjaan orangtua sebagai nelayan/tani 89,3%, penghasilan orangtua mayoritas di bawah UMR Aceh 80,4%, pengetahuan orangtua sebagian besar rendah 48,2%, sikap orangtua sebagian besar kurang baik 64,3%, sebagian mengakui ada tradisi 46,4%, ketersediaan pangan orangtua cukup 91,1%, dukungan fasilitas kesehatan tinggi 83,9%, dukungan petugas kesehatan tinggi 64,3% dan tindakan orangtua rendah 76,8%.

Disarankan kepada Pemda dan Dinas Kesehatan hendaknya lebih memperhatikan masalah gizi buruk pada wilayah kerja Puskesmas. Perlu adanya proaktif petugas kesehatan setempat memberikan penyuluhan gizi. Kepada orangtua diharapkan memberikan makananan bergizi untuk balita tanpa mengharap bantuan pemerintah.

ABSTRACT

Malnutrition is one of the nutrition problems in Indonesia, including in Aceh Province. The most striking figures in severely malnourished infants in the district of Aceh Barat Daya. Malnutrition occurs one factor causes a parent's behavior. Although there are efforts to overcome malnutrition but still not finished. Because It is a challenge in the health field, so interested in studying "The picture of the behavior of parents of children under five severely malnourished in Southwest Aceh district in 2009".

This study is descriptive, with the aim to find a picture of parental behavior severely malnourished infants. Using the method of the total sample of 56 parents who have children under five severely malnourished.

The results generally are not a parent education 50.0% complete primary school, most parents work as fishermen / farmers 89.3%, the majority of parents earning below minimum wage 80.4% of Aceh, most of the parents knowledge low 48.2%, being a parent most of the poor 64.3%, admitted there was some 46.4% traditions, food availability is 91.1% parents, health facility support high 83.9%, high health support 64.3%, and 76 low parental actions, 8%.

Recommended to the Government and the Public Health Service should pay more attention to the problem of malnutrition in Puskesmas working area. There needs to

be proactive local health workers provide nutritional counseling. Parents are expected to provide nutritious food for infants makananan without expecting

government assistance.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Salmaini

Tempat / Tanggal Lahir : Blangkejeren / 2 Januaari 1973 Agama : Islam

Status : Kawin

Jumlah Keluarga : 5 Orang Riwayat Pendidikan:

1. SD No 4 Blangkejeren Aceh Tenggara, 1985 2. SMP No 5 Banda Aceh, 1988

3. SMA Mugayatsyah Banda Aceh,1991 4. AAK RSU Glugur Medan, 1995 5. FKM USU Medan, 2007

Riwayat Pekerjaan :

1. Staf Lab. RSU Aceh Tenggara, 1996

2. Staf Lab. Puskesmas Blangpidie Abdya, 2005

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNyalah dapat menyelesaikan sekripsi ini, yang berjudul ”Gambaran Perilaku Orangtua Terhadap Anak Balita Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dukungan dan bimbiingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis dengan rendah hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Ibu dr. Ria masniari Lubis, MSi selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Drs. Tukiman, MKM selaku Kepala Departemen PKIP sekaligus sebagai dosen penguji II yang telah memberikan dorongan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Drs. R. Kintoko Rochadi,MKM selaku pembimbing I yang telah banyak mengerahkan pikiran dan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan kritikan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Alam Bakti Keloko, MKes selaku pembimbing II yang telah banyak mengerahkan pikiran dan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, kritikan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. Ir. Albiner Siagian,Msi selaku dosen pembimbing akadesmis yang telah memberikan nasehat dan arahan dalam perkuliahan sehingga selesai study din FKM USU Medan ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu kelancaran perkuliahan selama di FKM USU.

8. Secara Khusus kepada Ayahanda H.Abdullah WRS dan Ibunda Hj. Muharni yang tercinta yang sangat penulis sayangi dan telah banyak memberikan motivasi, semangat, dukungan serta doa dari awal perkuliahan hingga saat ini.

9. Ibu Kepala Puskesmas Lhang Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya beserta seluruh staf yang telah membantu sehingga selesainya skripsi ini.

10. Ibu Kepala Puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Abdya yang telah membantu sehingga selesainya skripsi ini.

11. Teristimewa keupersembahkan kepada suami tersayang Drs. Muzakir ND,SH, MH dan anakku tercinta Inayatul Ummat, Shara Mauliza Fathanah dan Mariyam Maqammi yang telah memberikan dorongan, semangat, harapan dan doa sehingga sukses menyelesaikan studi dengan baik.

12. Bapak Bupati dan Kepala BP RSUD kabupaten Aceh Barat Daya yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga selesainya tugas belajar tepat pada waktunya.

Akhirnya, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik dari segi isi, kalimat maupun penyajiannya. Sehingga penulis pada kesempatan ini sangat mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini nantinya akan lebih baik sehingga dapat berguna bagi kita semua.

Medan, 30 November 2009-12-16 Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2009.

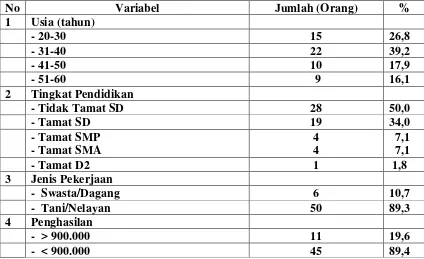

Tabel 4.2. Karakteristik Orangtua Anak Balita Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Aceh Barat Daya.

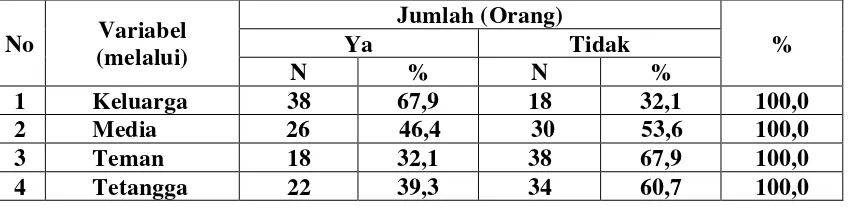

Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Informasi Orangtua di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Puskesmas Lhang Lhang Kecamatan Setia dan puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh.

Tabel 4.10. Distribusi Responden tentang ketersediaan pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Puskesmas Lhang Kecamatan Setia dan puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh.

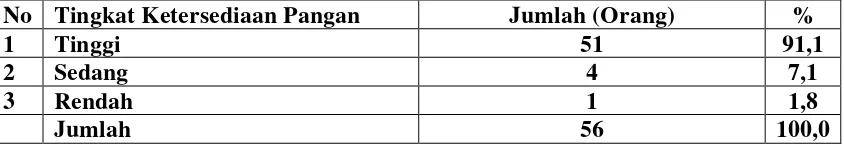

Tabel 4.11. Distribusi Responden tentang Tingkat Ketersediaan Pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Puskesmas Lhang Kecamatan Setia dan puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh.

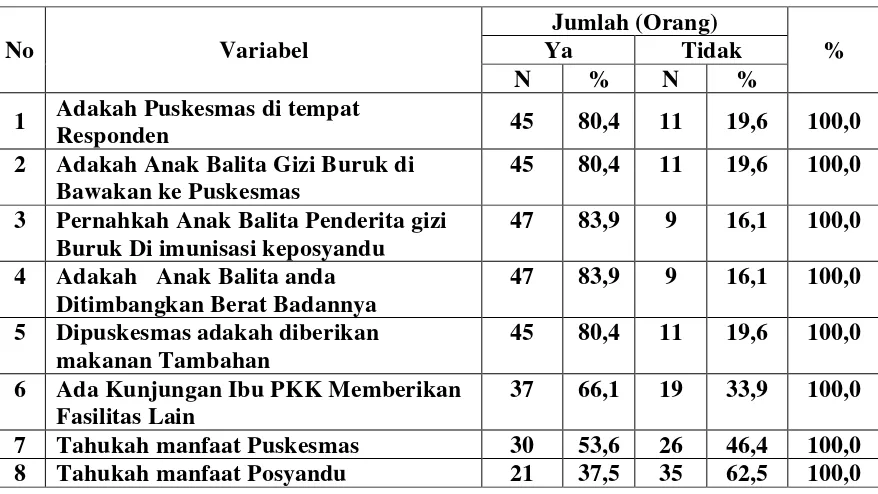

Tabel 4.12. Distribusi Responden Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Puskesmas Lhang Kecamatan Setia dan puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh.

Tabel 4.13. Distribusi Responden Tingkat Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Puskesmas Lhang Kecamatan Setia dan puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh.

Tabel 4.14. Distribusi Responden Tentang Dukungan Petugas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Puskesmas Lhang Kecamatan Setia dan puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh.

Tabel 4.16. Distribusi Responden tentang Tindakan di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Puskesmas Lhang Kecamatan Setia dan puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh.

Tabel 4.17. Distribusi Responden Tentang Tingkat Tindakan di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Puskesmas Lhang Kecamatan Setia dan puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh.

ABSTRAK

Gizi buruk merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Angka paling mencolok pada balita penderita gizi buruk di kabupaten Aceh Barat Daya. Terjadi gizi buruk salah satu penyebabnya adalah faktor perilaku orangtua. Meskipun ada upaya mengatasi gizi buruk namun masih belum tuntas. Karena Itu merupakan tantangan dalam bidang kesehatan, sehingga tertarik untuk meneliti ”Gambaran perilaku orangtua terhadap anak balita penderita gizi buruk di kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2009”.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran perilaku orangtua terhadap balita penderita gizi buruk. Menggunakan metode total sampel 56 orangtua yang mempunyai anak balita penderita gizi buruk.

Hasil penelitian umumnya pendidikan orangtua tidak tamat SD 50,0%, sebagian besar pekerjaan orangtua sebagai nelayan/tani 89,3%, penghasilan orangtua mayoritas di bawah UMR Aceh 80,4%, pengetahuan orangtua sebagian besar rendah 48,2%, sikap orangtua sebagian besar kurang baik 64,3%, sebagian mengakui ada tradisi 46,4%, ketersediaan pangan orangtua cukup 91,1%, dukungan fasilitas kesehatan tinggi 83,9%, dukungan petugas kesehatan tinggi 64,3% dan tindakan orangtua rendah 76,8%.

Disarankan kepada Pemda dan Dinas Kesehatan hendaknya lebih memperhatikan masalah gizi buruk pada wilayah kerja Puskesmas. Perlu adanya proaktif petugas kesehatan setempat memberikan penyuluhan gizi. Kepada orangtua diharapkan memberikan makananan bergizi untuk balita tanpa mengharap bantuan pemerintah.

ABSTRACT

Malnutrition is one of the nutrition problems in Indonesia, including in Aceh Province. The most striking figures in severely malnourished infants in the district of Aceh Barat Daya. Malnutrition occurs one factor causes a parent's behavior. Although there are efforts to overcome malnutrition but still not finished. Because It is a challenge in the health field, so interested in studying "The picture of the behavior of parents of children under five severely malnourished in Southwest Aceh district in 2009".

This study is descriptive, with the aim to find a picture of parental behavior severely malnourished infants. Using the method of the total sample of 56 parents who have children under five severely malnourished.

The results generally are not a parent education 50.0% complete primary school, most parents work as fishermen / farmers 89.3%, the majority of parents earning below minimum wage 80.4% of Aceh, most of the parents knowledge low 48.2%, being a parent most of the poor 64.3%, admitted there was some 46.4% traditions, food availability is 91.1% parents, health facility support high 83.9%, high health support 64.3%, and 76 low parental actions, 8%.

Recommended to the Government and the Public Health Service should pay more attention to the problem of malnutrition in Puskesmas working area. There needs to

be proactive local health workers provide nutritional counseling. Parents are expected to provide nutritious food for infants makananan without expecting

government assistance.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Kesehatan sebagaimana yang tercantum didalam Sistem Ketahanan Nasional (SKN) adalah untuk tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk Indonesia sehingga mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk itu, perlu ditingkatkan upaya memperluas pelayanan kesehatan pada masyarakat secara menyeluruh, terpadu, merata, dengan mutu yang baik dan biaya yang terjangkau. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu daya saing generasi yang mempunyai Sumber Daya Manusia (Depkes RI, 1999).

Salah satu hal yang penting diupayakan dalam peningkatan sumber daya manusia oleh pemerintah adalah memperbaiki gizi anak balita. Pada usia 0 sampai dengan 59 bulan (Balita) atau dengan istilah lain pada usia anak prasekolah, merupakan pola dasar dalam menciptakan tumbuh kembangnya anak. Karena pada masa ini pertumbuhan anak dipengaruhi oleh aspek ketahanan makanan (Food Security) dan aspek lain, adanya keamanan makanan (Food Safety) yang di konsumsi

untuk anak (Soetjiningsih, 2003).

usia balita merupakan periode penting dalam perkembangan yang akan menentukan pembentukan fisik, psikis maupun intelegensianya (Sulistijan, 2001).

Umumnya anak pada usia balita, yang mempengaruhi proses pertumbuhan anak adalah masalah gizinya. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa Indonesia tergolong sebagai negara dengan status kekurangan gizi yang tinggi pada tahun 2004. Sehingga mengelompokkan berdasarkan prevalensi gizi kurang, kedalam 4 kelompok yaitu rendah (dibawah 10%), sedang (10-19%), tinggi (20-29%) dan sangat tinggi (30%). Dengan menggunakan pengelompokkan gizi kurang berdasarkan WHO, Indonesia tahun 2004 tergolong negara dengan status kekurangan gizi yang tinggi karena 5.119.935 (atau 28,47%) dari 17.983.244 balita di Indonesia termasuk kelompok gizi kurang dan gizi buruk. Angka ini cenderung meningkat pada tahun 2005-2006 (Nurasiyah, 2007).

Selanjutnya, data dari Departemen Kesehatan RI menyebutkan, pada tahun 2004 masalah gizi masih terjadi di 77,3 % kabupaten dan 56 % kota di Indonesia. Data tersebut juga menyebutkan bahwa pada tahun 2003 sebanyak 5 juta anak balita (27,5%) kurang gizi dimana 3,5 juta (19,2 %) termasuk kelompok gizi kurang dan buruk. (www.Depkes.go.id, 2006). Demikian juga data dari laporan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tahun 2007 bahwa terdapat 18 % (7.002) balita di Aceh masih menderita gizi kurang dan buruk, dari jumlah 38.900 balita (Dinkes Aceh, 2007).

mendapatkan asuhan gizi yang memadai dan anak menderita penyakit infeksi. Kemiskinan juga merupakan salah satu penyebab munculnya kasus gizi buruk terkait ketersediaan dan konsumsi pangan keluarga (Depkes RI, 2000).

Masalah gizi buruk bila tidak ditangani secara serius akan mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami lost generation . Dampak lain yang ditimbulkan dari anak penderita gizi buruk adalah kesakitan, kematian, dan penurunan produktivitas yang diperkirakan antara 20-30% (Depkes RI, 2006). Anak yang kekurangan gizi pada usia balita akan tumbuh pendek, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kecerdasan, karena tumbuh kembang otak 80% terjadi pada masa balita yakni dalam kandungan sampai usia 2 tahun (www. gizi net).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kesehatan RI (2004) yang disalurkan lewat seluruh kabupaten dan kota, telah berupaya menanggulangi masalah gizi buruk dengan melakukan pemanfaatan kembali Posyandu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau tumbuh kembang balita, meningkatkan kemampuan petugas kesehatan, mewujudkan keluarga sadar gizi dan memberikan makanan tambahan, MP ASI dan pemberian kapsul vitamin A, menggalang kerjasama lintas sektoral dan kemitraan serta mengaktifkan kembali Sistem Kewaspadaan Dini Gizi Buruk.

juga posyandu yang ada di desa-desa banyak tidak berfungsi, partisipasi masyarakat yang kurang pada dibidang kesehatan apalagi masalah gizi anak balita, sehingga semakin sulit berjalannya program penyuluhan kesehatan dan pemberian makanan tambahan (Www. Gizi. net).

Demikian juga data yang dilaporkan oleh Lembaga PBB Unicef tahun 2008, yang dijaring dari berbagai Kabupaten di Provinsi Aceh. Ratusan Anak Balita ditemukan umumnya gizi kurang, bahkan lebih disayangkan lagi anak- anak tersebut ada yang taraf gizinya menderita gizi buruk. Ardi (2008) ”Communication officer UNICEF” Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, mengungkapkan bahwa hasil

jaringan UNICEF dari ribuan posyandu di Provinsi Aceh, diantaranya ada 3 kabupaten di Aceh yang terdapat balita gizi kurang bahkan ada yang gizi buruk. Meliputi Kabupaten Aceh Singkil dari 163 posyandu terdapat 272 orang anak gizi buruk, Kota Subulussalam dari 84 posyandu terdapat 261 orang anak gizi buruk dan lebih miris lagi di Kabupaten Aceh Barat Daya dari 132 posyandu terdapat 277 (26,38%) orang anak penderita gizi buruk hasil penjaringan Unicef dari sejumlah 9.524 orang anak balita.

Unicef juga melakukan penanganan bagi para balita yang menderita gizi buruk di Provinsi Aceh dengan cara anak balita yang mempunyai status gizi buruk diberikan terapi dengan pemberian Plumpy Nut, dan untuk mengetahui perkembangan selanjutnya dilakukan pengukuran perkembangan status gizi anak pada setiap bulannya di puskesmas terhadap semua balita yang terjaring.

merupakan Kabupaten palingbanyak anak yang menderita gizi buruk dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Aceh. Padahal kabupaten ini mempunyai sumber daya alam laut cukup luas, panjang pantainya 60 km dan lahan pertanian seluas 14.000 hektar serta perkebunan sawit seluas 15.000 hektar, sementara jumlah penduduknya baru 120.000 orang pada tahun 2008 (Disbun Abdya, 2008).

Pemerintah Kabupaten Abdya melalui Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya mengumpulkan data anak penderita gizi buruk dari 10 puskesmas, bahwa terdapat balita yang gizi buruk laki-laki berjumlah 130 orang, gizi kurang balita laki-laki 353 orang, sedangkan balita yang gizi buruk perempuan berjumlah 147 orang, gizi kurang balita perempuan sebanyak 343 orang. Sehingga balita yang mengalami gizi buruk di Abdya berjumlah 277 orang yang tersebar di 8 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Dinkes Abdya, 2008).

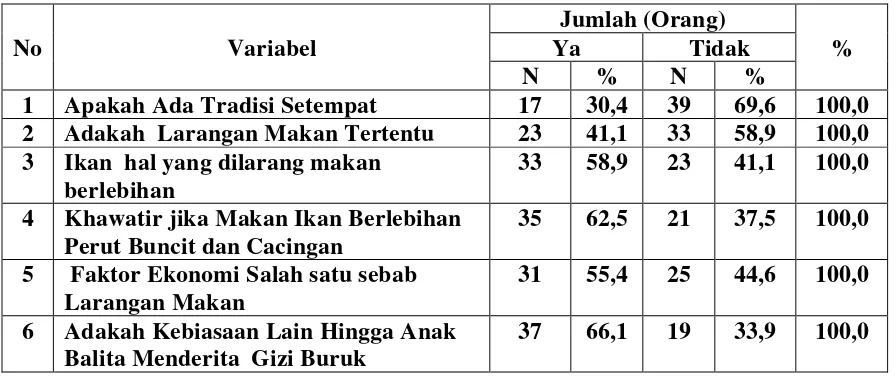

Selanjutnya laporan Dinas Kesehatan Abdya (2008), umumnya anak-anak mengalami gizi buruk di Abdya disebabkan oleh faktor keterbatasan pengetahuan orangtua, faktor kemampuan ekonomi rumah tangga yang tidak memadai dan ada faktor penyakit infeksi serta faktor tradisi / kebiasaan orangtua di daerah pedesaan Abdya, bahwa adanya budaya karena terdesak oleh ketidak mampuan untuk membeli ikan, membatasi anak-anak untuk mengkonsumsi ikan berlebihan diyakini dapat mengakibatkan perut buncit dan cacingan, padahal ikan mempunyai protein yang tinggi. Namun diantara 4 faktor tersebut yang dominan adalah faktor perilaku yaitu keterbatasan pengetahuan, sikap dan tindakan orangtua terhadap anak-anak balita penderita gizi buruk yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari uraian diatas, ternyata di Kabupaten Aceh Barat Daya masih banyak terdapat anak balita penderita gizi buruk, walaupun berbagai upaya sudah dilakukan, dan ini merupakan tantangan dalam bidang kesehatan, sehingga tertarik untuk meneliti ”Gambaran perilaku orangtua terhadap anak balita penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2009”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimanakah gambaran perilaku orangtua terhadap anak balita penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2009.

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan orangtua terhadap anak balita penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Untuk mengetahui gambaran sikap orangtua terhadap anak balita penderita gizi buruk di kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Untuk mengetahui gambaran tindakan orangtua terhadap anak balita penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat: 1. Sebagai masukan bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat

Daya dalam membuat program kebijakan kesehatan untuk mengatasi anak balita penderita gizi buruk.

2. Untuk memberikan informasi mengenai gambaran perilaku orangtua terhadap anak balita penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Perilaku

Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktivitas masing-masing. Sehingga yang bermaksud dengan perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berbicara, berjalan, menangis, tertawa, kuliah, menulis, membaca dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Soekidjo, 2003).

1. Tekanan (Enforcement)

Upaya agar masyarakat mau mengadopsi perilaku kesehatan dengan baik adalah cara tekanan, paksaan atau koersi (coertion). Upaya ini bisa dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, intruksi-intruksi,tekanan-tekanan dan sanksi-sanksi.

2. Edukasi (education)

Upaya agar masyarakat mau mengadopsi perilaku kesehatan dengan benar, adalah dengan cara persuasi, bujukan, himbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesedaran dan sebagainya. Seperti memberikan penyuluhan dan pendidikan dan sebagainya.

Menurut Green (1980) dalam soekidjo (2003) kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni faktor perilaku dan faktor diluar perilaku. Selanjutnya perilaku itu sendiri terbentuk oleh 3 faktor sehingga dapat mempengaruhi perilaku orangtua terhadap anak balita penderita gizi buruk diantaranya di Kabupaten Aceh Barat daya, yaitu :

1. Faktor Predisposisi (Predisposing Factors) yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

2. Faktor Pendukung (Enabling Factors) yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan, seperti kontrasepsi dan obat-obatan.

Dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya dari orangtua atau masyarakat yang bersangkutan. Ketersediaan fasilitas dan sikap serta perilaku para petugas kesehatan, orangtua terhadap kesehatan anaknya dan saling mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku.

Dilihat dari sudut pandang WHO menganalisa sekaligus menambah argumen Green bahwa yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu adalah karena adanya 4 faktor pokok dan alasannya yakni (Soekidjo, 2003) :

1. Pemikiran dan perasaan yakni dalam bentuk pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan-kepercayaan dan penilaian-penilaian seseorang terhadap objek : Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Kepercayaan sering di peroleh dari orangtua , kakek atau nenek , dimana seseorang itu menerima kepercayaan berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu.

Sikap menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap objek . Sikap sering diperoleh dari pengalaman sendiri atau dari orang lain yang paling dekat. Sikap membuat seorang mendekati atau menjauhi orang lain atau objek lain. 2. Orang penting untuk referensi, apabila seseorang itu penting untuknya, maka apa

yang ia katakan atau perbuat cenderung untuk dicontoh seperti guru, ulama, kepala desa dan orangtua.

4. Perilaku normal, kebiasaan nilai dan sumber didalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup, yang pada umumnya disebut kebudayaan. Perilaku yang normal adalah salah satu aspek kebudayaan dan selanjutnya kebudayaan mempunyai pengaruh yang dalam terhadap perilaku. 2.1.1. Proses Adopsi Perilaku

Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa peilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974), mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baik), di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan yakni : kesadaran, interes, evaluasi, percobaan dan adopsi. Namun demikian dalam penelitian lanjutan Roger (1983), telah menemukan model baru dalam memperbaiki penelitiannnya proses perubahan perilaku terdahulu dengan tiori yang di kenal “ Deffusion of innovation “ meliputi :

1. Knowledge (pengetahuan) terjadi bila individu (ataupun suatu unit perbuatan keputusan lainnya) diekspos terhadap eksistensi inovasi dan memperoleh pemahamannya.

2. Persuasion (Persuasi) terjadi bila suatu induvidu ( ataupun suatu unit keputusan lainnya) suatu sikap mendukung atau tidak mendukung terhadap inovasi.

3. Decision (keputusan) terjadi bila individu (atau unit pembuat keputusan lainnya) terlibat dalam berbagai aktivitas yang mengarah kepada pilihan untuk menerapkan dan menolak inovasi.

5. Confirmation (komfirmasi) terjadi bila individu (atau unit pembuatan keputusan lainnya) mencari dukungan atas keputusan inovasi yang sudah dibuat, akan tetapi ia sendiri mungkin mencanangkan keputusan sebelumnya jika di arahkan terhadap pesan-pesan yang menimbulkan konflik tentang inovasi tersebut.

Apabila penerimaan perilaku baru dan adopsi perilaku melalui proses seperti ini, dimana didasari pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersbut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya apabila perilaku ini tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama (Soekidjo, 2003).

2.2. Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Soekidjo, 2003).

2.2.1. Tingakatan Pengetahuan di dalam Domain Kognitif

Pengetahuan yang dicapai di dalam domain kognitif mempunyai 5 tingkatan yakni:

dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefenisikan, menyatakan dan sebagainya.

2. Comprehension (memahami), Diartikan sebagai sesuatu untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obejek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, memperkirakan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

3. Aplikasi, diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil atau sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4. Analisis, adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis tersebut dapat dilihat dari penggunaan kata kerja.

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penilaian atau responden. Kedalaman pengetahuan orangtua yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut di atas.

2.3. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulasi atau objek. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan manifestasi sikap itu tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunujukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Newcomb dalam Soekidjo (2003), salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap objek.

Ciri-ciri sikap adalah sebagai berikut :

1. Sikap seseorang tidak dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang tersebut.

2. Sikap tidak berdiri sendiri melainkan senantiasa mengandung relasi terhadap suatu objek. Dengan kata lain sikap terbentuk, dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.

4. Objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Jadi sikap dapat berkenaan dengan satu objek saja tetapi juga berkenaan dengan sederetan objek-objek yang serupa.

5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dengan kecakapan-kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimilki seseorang (Soekidjo, 2003).

2.3.1. Komponen Pokok Sikap

Dalam bagian lain Allport (1945) yang dikutip oleh Nurasiyah (2007), menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 3 komponen pokok yakni; kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek; kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek; kecendrungan untuk bertindak ( trend to behave ). Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (total attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, berpikir, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting (Soekidjo, 2003).

Selanjutnya ciri-ciri sikap menurut WHO adalah :

1. Sikap akan terwujud di dalam suatu tindakan tergantung pada situasi saat itu. 2. Sikap akan ikut atau tidak diikuti oleh tindakan yang mengacu pada pengalaman

orang lain.

3. Sikap akan diikuti atau tidak diikuti oleh suatu tindakan berdasarkan pada banyak atau sedikitnya pada pengalaman seseorang.

2.3.2. Berbagai Tingkatan Sikap

Sebagai halnya dengan pengetahuan sikap ini terdiri dari bebagai tingkatan yakni :

1. Menerima (receiving), diartikan bahwa orang atau subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan obyek.

2. Merespon (responding), memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap ini, karena dengan suatu usaha untuk menjawab suatu pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan terlepas pekerjaan itu benar atau salah adalah bahwa orang menerima ide tersebut.

3. Menghargai (valuing), mengajak orng lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat ini.

4. Bertanggung jawab (responsible), betanggung jawab atas segala sesuatuyang

telah dipilihnya dengan segala resiko adalah merupakan sikap yang paling tinggi dalam tingkatan sikap (Soekidjo, 2003).

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap suatu objek.

2.3.3. Perubahan Sikap

Faktor yang paling penting dalam seseorang berperilaku adalah adanya niat. Niat akan ditentukan oleh sikap seseorang. Kemudian sikap ditentukan oleh keyakinan seseorang akibat dari tindakan yang akan dilakukan. Diukur dengan evaluasi terhadap masing-masing akibat. Jadi, seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat akan akibat dari tindakan yang dilakukan secara positif akan menghasilkan sikap yang positif pula. Sebaliknya jika seseorang tidak yakin akan akibat dari perilaku yang dilakukan dengan positif akan menghasilkan sikap yang negatif (Glanz, 2002).

Niat seseorang untuk berperilaku juga dapat dipengaruhi oleh norma individu dan motivasi untuk mengikuti. Norma individu dapat dipengaruhi oleh norma-norma atau kepercayaan dimasyarakat.

Gambaran : Kepercayaan, Sikap, Niat, dan Perilaku ( Subjective norm, Attitutdes, Intention, and Behavior)

Sikap terhadap perilaku

Norma Subjektif mengenai perilaku

Niat untuk melakukan perilaku

2.4. Tindakan

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour). Untuk terwujudnya sikap agar menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Disamping faktor fasilitas juga diperlukan faktor dukungan (support) dari pihak-pihak lain (Soekidjo, 2003).

Selanjutnya tingkat-tingkat tindakan secara teoritas adalah:

1. Persepsi (perception), mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan praktik tingkat pertama.

2. Respon terpimpin (guided respons), dalam melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar, sesuai dengan contoh adalah merupakan praktik indikator tingkat dua.

3. Mekanisme (mechanism), apabila seseorng telah dapat melakukan sesuatu dengan benar maka secara otomatis, atau sesutau itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat ketiga.

4. Adaptasi (adaptation), merupakan suatu tindakan yang sudah berkembang baik, artinya tindakan ini sudah dimodifikasinya tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut.

2.5. Teori Perubahan Perilaku

Banyak teori-teori yang berkaitan dengan perubahan perilaku seseorang dalam keseharian. Diantaranya menurut teori Anderson dalam Muzaham (1995) yang dikutip oleh Ari (2009). yaitu ada tiga faktor yang mempengaruhi penggunaan pelayanan kesehatan :

1. Mudahny menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan (karakteristik predisposisi) 2. Adanya faktor-faktor yang menjamin terhadap pelayanan kesehatan yang ada

(karakteristik pendukung)

3. Adanya kebutuhan pelayanan kesehatan (karakteristik kebutuhan)

Ilustrasi: Model Anderson

2.6. Pengertian Gizi Buruk dan Status Gizi a. Definisi Gizi Buruk.

Gizi buruk mempunyai beberapa pendapat tentang definisinya, diantaranya Depkes RI mendefinisikan gizi buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan/atau menderita sakit dalam waktu lama. Itu di tandai dengan status gizi yang sangat kurus (menurut BB terhadap TB ) dan atau hasil pemeriksaan klinis menunjukkan gejala marasmus, kwashiorkor atau marasmik kwahiorkor (Depkes RI, 2006). Menurut WHO gizi

buruk adalah bentuk terparah (akut) dari proses terjadinya kekurangan gizi anak balita atau kurang gizi yang dapat diketahui dari pertambahan berat badannya tiap bulan sampai usia minimal 2 tahun (Soekirman, 2002).

b. Status Gizi.

Menurut Masetyo (1991), Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran zat atau kondisi yang dapat diukur. Indikator status gizi salah satunya adalah ukuran tubuh (antropomentri) merupakan refleksi dari pengarah faktor genetik dan lingkungan.

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variable tertentu, atau perwujudan dari natriture dalam bentuk variabel tertentu. Di masyarakat cara pengukuran status gizi yang paling sering digunakan adalah antropometri gizi. Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting, pada masa bayi- balita berat badan dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizinya (Supariasa, 2002).

Kesesuaian komposisi dan nilai gizi makanan berperan dalam menentukan kualitas hidup anak. Kemunduran dan keterbelakangan serta rendahnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit dapat dijadikan cermin seberapa jauh makanan anak dapat diperhatikan oleh orang tua mereka.

Dalam menilai status gizi dapat dilakukan dengan empat cara yaitu (Supariasa, 2002) :

1. Secara antropometri yaitu dengan mengukur berat badan, tinggi badan, atau mengukur bagaian tubuh tertentu seperti lingkar lengan atas, lingkar kepala, tabel lapisan lemak dan lain-lain.

3. Secara biokimia yaitu dengan pemeriksaan darah, urin, tinja, dan beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot.

4. Secara biofisik yaitu dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan status jaringan.

2.6.1. Penilaian Status Gizi Secara Antropometri

Antropometri gizi adalah berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi antara beberapa parameter disebut Indeks Antropometri. Indeks Antropometri yang umum digunakan dalam menilai status gizi adalah Berat Badan menurut umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) atau Panjang Badan menurut Umur (PB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) (Supariasa, 2002).

Di Indonesia untuk peningkatan status gizi yang sering dilakukan adalah secara antropometri. Salah satu indeks yang sering digunakan adalah mengukur BB/U. Indeks ini menggambarkan status gizi seseorang saat ini.

1.Berat Badan Menurut Umur (BB/U)

a. Kelebihan Indeks BB/U

1. Lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum 2. Baik untuk mengukur status gizi saat akut dan kronis

3. Sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil 4. Dapat mendeteksi kegemukan.

b. Kelemahan Indeks BB/U

1. Dapat mengakibatkan interpretasi status gizi yang keliru bila terdapat edema maupun ascites.

2. Memerlukan data umur yang akurat, terutama untuk anak dibawah umur lima tahun.

3. Sering terjadi kesalahan dalam pengukuran, seperti pengaruh pakaian atau gerakan pada anak saat penimbangan.

4. Sering mengalami hambatan karena masalah sosial budaya setempat. Dalam hal ini orang tua tidak mau menimbangkan anaknya karena dianggap seperti barang dagangan.

2. Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan nampak dalam waktu yang realtif lama. Untuk balita digunakan isitilah Panjang Badan menurut Umur (PB/U).

2.1.1. Baik untuk menilai status gizi masa lampau.

2.1.2. Ukuran panjang dapat dibuat sendiri, murah dan mudah dibawa. 2.2. Kelemahan Indeks TB/U

2.2.1. Tinggi Badan tidak cepat naik, bahkan tidak mungkin menurun.

2.2.2. Pengukuran relatif sulit dilakukan karena anak harus berdiri tegak, sehingga diperlukan 2 orang untuk melaksanakannya.

2.2.3. Ketepatan umur sulit untuk diperoleh.

Untuk menilai status gizi seseorang atau masyarakat digunakan Daftar Baku Antropometri. Saat ini dikenal dua baku antropometri untuk menilai status gisi yaitu Baku Harvard dan Baku WHO-NCHS (World Health Organization-National Center for Health and Statistic). Salah satu sasaran yang dianjurkan pada Semiloka

Antropometri di Cilito Februari 1991 adalah penggunaan secara seragam di Indonesia baku rujukan pertumbuhan perorangan maupun masyarakat. Penilaian status gizi berdasarkan BB/U dan PB/U dapat dihitung dengan menggunakan Z-score atau standart deviasi (SD).

Penilaian status gizi berdasarkan Panjang Badan terhadap Umur (PB/U) menurut klasifikasi WHO yang dikutip Supariasa (2002), dibagi menjadi tiga kategori anatara lain : Tinggi Normal dan Pendek.

2.6.2. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

membesarnya sel-sel tubuh manusia. Sedangkan perkembangan berarti pertambahan keterampilan dan fungsi kompleks dari seseorang akibat bertambahnya jumlah sel. Pertumbuhan dan perkembangan pada prakteknya saling berkaitan, sehingga sulit untuk mengadakan pemisahan. Sejak masa bayi sampai dewasa terjadi pertumbuhan dan perkembangan dari segi jasmaniah, mental dan intelektual.

Perkembangan kecerdasan manusia sejalan dengan pertumbuhan jaringan otaknya, berbeda dengan pertumbuhan bagian tubuh yang lain. Pertumbuhan otak berlangsung cepat dalam waktu yang relatif singkat. Waktu lahir, otak bayi telah mencapai 25 % berat otak orang dewasa dan pada usia 12 bulan mencapai 70 %. Sedangkan pertumbuhan bagian tubuh yang lain hanya mencapai 5 % pada waktu lahir dan baru 50 % pada waktu umur 10 tahun. Jadi masa kritis tersebut anak menderita kurang gizi, maka pertumbuhan otak menjadi terhambat dan tidak di kejar untuk memperbaikinya dikemudian hari (Kadsu, 2004).

2.6.3. Pola Asuh Terhadap Anak

Pengasuhan juga menyangkut aspek manajerial, berkaitan dengan kemampuan merencanakan, melaksanakan, serta mengontrol atau mengevaluasi semua hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemampuan orangtua dalam mengevaluasi bisa ditunjukkan dari kemampuan mengantisipasi hal-hal atau kondisi yang dapat mengganggu optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak Sunarti, (2004) yang dikutip oleh Nurasiyah (2007).

2.6.4. Peranan Orangtua Terhadap Anak

Orangtua adalah ibu dan ayah dari pendertia anak gizi buruk. Peranan orangtua, baik ibu maupun ayah merupakan kunci di dalam menjaga, merawat dan mendidik anak yang berkualitas sehingga mencapai sukses. Oleh sebab itu di dalam pertumbuhan anak, perhatian orangtua adalah hal yang tiak bisa dipungkiri.

Orangtua berkewajiban menjaga anaknya dari berbagai serangan penyakit, memberi makanan yang cukup dan memenuhi gizi sesuai dengan pertumbuhannya. Seorang ayah berperan sebagai pengayom dalam rumah tangga di mana anak akan merasa terlindungi di dalam proses hidup kesehariannya. Sedangkan seorang ibu, berperan untuk merawat anak-anak dirumah dari dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa, kemuidan memperhatikan pola makan anak, gizi anak, pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Selain itu peranan nenek, bibi, dan pembantu rumah tangga dalam mengasuh anak-anak juga sangat diperhitungkan di saat orangtua tidak bersama anak. Namun peranan mereka tidak sebanding dengan peran orangtua dalam mengasuh anak. (www.Pola Asuh.com)

Makanan memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak, karena anak sedang tumbuh sehingga kebutuhannya berbeda dengan orang dewasa. Kekurangan makanan yang bergizi akan menyebabkan retardasi (perlambatan pembaharuan) pertumbuhan anak (Soetjiningsih, 2003). Upaya untuk memberikan makanan pada anak dengan cara yang baik, tidak memaksa, walaupun anak dalam keadaan menangis, menolak atau sulit makan akan memberikan dampak positif terhadap keadaan gizi. Anak-anak yang selalu diupayakan untuk mendapatkan makanan walaupun menangis, dan menolak makanan, keadaan gizinya lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak diperhatikan atau didiamkan saja (Jahari, 2000).

2.6.6. Food Habit (kebiasaan makan)

Pola makan adalah cara seseorang atau sekelompok orang (keluarga) memilih makanan sebagai tanggapan terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, kebudayaan dan sosial (Suhardjo, 1989). Sikap orang terhadap makanan dapat bersifat positif , negatif bersumber pada nilai-nilai efektif yang berasal dari lingkungan (alam, budaya, sosial, ekonomi) dimana manusia atau kelompok manusia itu tumbuh (Khumaidi, 1994).

Setiap manusia membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Sikap manusia terhadap makanan banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dan respon-respon yang diperlihatkan oleh orang lain terhadap makanan sejak masa kanak-kanak.

KEP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) (Depkes, 2000).

2.7.1. Klasifikasi KEP

Untuk tingkat Puskesmas, penentuan kurang energi protein (KEP) yang dilakukan dengan menimbang berat badan anak dibandingkan dengan umur dengan menggunakan KMS dan tabel berat badan menurut umur (BB/U) baku median WHO-NCHS.

Klasifiksi kurang energi protein (KEP) (Depkes, 2000) :

a. Kurang energi protein (KEP) ringan bila hasil penimbangan berat badan pada KMS terletak pada pita kuning.

b. Kurang energi protein (KEP) sedang bila hasil penimbangan BB/U < 60 % baku median , sehingga untuk menentukan KEP berat/gizi buruk digunakan tabel BB/U baku median WHO-NCHS.

2.7.2. Gejala Klinis Balita KEP Berat/Gizi Buruk

Untuk KEP ringan dan sedang, gejala klinis yang ditemukan hanya anak tampak kurus. Gejala KEP berat/gizi buruk secara garis besar dapat di bedakan sebagai marasmus, kwashiorkor, atau marasmic-kwashiorkor. Tanpa mengukur/ melihat BB bila disertai edema yang bukan karena penyakit lain adalah kurang energi protein (KEP) /gizi buruk tipe kwashiorkor.

a. Kwashiorkor

-Pandangan mata sayu (apatis)

-Rambut tipis, kemerahan seperti warna rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit, rontok.

-cengeng dan rewel.

-Kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman di tungkai atau dipantat.

-Sering disertai penyakit infeksi, umumnya akut, anemia dan diare. b. Marasmus

-Tampak sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit. -Wajah seperti orang tua.

-Cengeng dan rewel.

-Rambut tipis jarang dan kusam. -Pantat kendur dan keriput.

-Perut cekung

c. Marasmus-Kwashiorkor adalah Penyakit ini memperlihatkan gejala klinis campuran antara marasmus dan kwashiorkor (Depkes RI,2006).

2.8. Kerangka Konsep. karakteristik dan sumber informasi dimana umur, penghasilan yang terbatas, jumlah anak yang banyak serta sumber informasi yang terbatas, ditambah dengan faktor predisposing yakni kurangnya pengetahuan orangtua terhadap gizi, sikap orangtua

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui gambaran perilaku orangtua terhadap anak balita penderita Gizi Buruk di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2009.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya, karena daerah ini merupakan jumlah penderita gizi buruk yang tertinggi di Provinsi Aceh yang mana belum pernah dilakukan penelitian di daerah tersebut, terdiri dari dari 10 puskesmas di 8 kecamatan meliputi :

No Puskesmas / Kecamatan Populasi

1 Puskesmas Kec.Babahrot 25

2 Puskesmas Kec.Kuala Batee 27

3 Puskesmas Kec.Blangpidie 33

4 Puskesmas Lhang kec. Setia 22

5 Puskesmas Kec.Susoh 23

6 Puskesmas kec.Tangan-tangan 26

7 Puskesmas kec.Manggeng 32

8 Puskesmas s. Pinang Kec. Jeumpa 26 9 Puskesmas Alu Pisang Kec.Kuala Batee 29 10 Puskesmas Sangkalan Kec. Susoh 34

J u m l a h 277

(Data Unicef dan Dinkes Abdya, 2008)

Puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan anak balita penderita gizi buruk paling banyak 34 orang. Disamping transpotasi mudah dijangkau peneliti lokasinya juga dekat dengan laut.

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November tahun 2009.

3.3. Populasi dan sampel 3.3.1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah semua populasi dijadikan sample dalam penelitian ini sebanyak 56 orangtua yang anaknya menderita gizi buruk pada wilayah kerja 2 Puskesmas di atas.

3.3.2. Sampel

Pengambilan sample dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara total samplingsebanyak 56 orangtua baik ibu, bapak maupun keduanya yang mempunyai anak balita penderita gizi buruk.

3.4. Metode Pengumpulan Data 3.4.1. Data Primer

Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan orangtua anak penderita gizi buruk (Responden) yang berpedoman pada kuesioner penelitian yang disiapkan dari sample yang telah ditetapkan.

Data diperoleh dari kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Barat daya, buku-buku serta yang menjadi rujukan dalam penelitian .

3.5. Definisi Operasional.

1. Umur adalah lamanya waktu perjalanan hidup responden yang dihitung sejak lahir sampai penelitian ini dilakukan melalui kuesioner.

2. Pendidikan adalah pendidikan informal yang telah dijalani oleh responden terdiri dari : SD,SLTP,SMU,Akademi dan PT.

3. Pekerjaan adalah tempat mereka melakukan kegiatan yang mendapat gaji dan menjadi prioritas dalam penghasilan untuk kehidupan keluarga. 4. Penghasilan adalah merupakan penghasilan atau jumlah gaji yang didapat

setiap bulannya.

5. Keluarga adalah saudara ayah dan ibu anak penderita gizi buruk di Kabuapten Aceh Barat Daya .

6. Media elektronik dan cetak merupakan media yang pernah responden dapat apakah melalui TV, radio, maupun bacaan – bacaan lain.

7. Teman adalah orang yang diluar keluarga atau tetangga yang menjadi sumber informasi yang dapat mempengaruhi perilaku orangtua anak penderita gizi buruk.

8. Pengetahuan adalah merupakan tingkat pengetahuan orangtua terhadap gizi buruk pada anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.

10. Tradisi adalah sebuah kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan orangtua anak penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Barat Daya. 11. Aneka Ragam Pangan adalah adanya bermacam ragam ketersediaan

makanan yang bergizi untuk dikonsumsi oleh anak balita dan keluarganya.

12. Fasilitas kesehatan adalah adanya ketersediaan sarana prasarana kesehatan meliputi Puskesmas dan posyandu.

13. Petugas kesehatan adalah orang yang dibebani untuk memberikan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai pekerjaan dibidang kesehatan dalam lingkungan kabupaten Aceh Barat Daya.

14. Tindakan adalah langkah yang di ambil ataupun yang dilakukan orangtua terhadap anak penderita gizi buruk.

15. Anak Balita adalah anak usia 0 sampai 59 bulan yang menderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Barat Baya.

16. Penderita gizi buruk adalah anak balita yang kekurangan energi protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan bergizi, atau menderita sakit dalam waktu lama, yang berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan.

17. Perilaku adalah pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang terhadap obyek.

3.6. Instrumen

Instrumen yang dipakai untuk pengumpulan data adalah berupa kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pengetahuan, sikap dan tindakan orang tua anak terhadap penderita gizi buruk.

3.7. Aspek Pengukuran

Aspek pengukuran dalam penelitian ini berdasarkan pada jawaban responden terhadap pertanyaan dari kuesioner yang disesuaikan dengan skor yaitu :

1. Sumber Informasi

Untuk mengetahui sumber informasi yang di peroleh orangtua tentang gizi buruk disusun pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan, dimana untuk jawaban yang benar nilai = 1 dan jawaban yang salah dengan nilai = 0 dengan total skor tertinggi = 6. dan terendah = 0. Maka rentang skor skala sebesar = 6 lalu dibagi kedalam tiga satuan standar deviasi yaitu =1( ). Berdasarkan standar deviasi, jumlah nilai yang diperoleh responden dikategorikan sebagai berikut (Azwar,2005) :

a Tingkat informasi tinggi, apabila jumlah skor responden +0,5 < x < +1.5 yaitu 4< x<5 atau antara x>4

b Tingkat informasi sedang, apabila jumlah skor responden -0,5 <x< +0,5 yaitu 3<x4< atau antara 3-4

c Tingkat informasi rendah, apabila jumlah skor responden -1,5 < x < -0,5 yaitu 2< x < 3 atau x < 3

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan secara umum disusun pertanyaan sebanyak 9 pertanyaan, untuk masing- masing jawaban benar mempunyai nilai = 1 untuk jawaban yang salah diberi nilai = 0 dengan total skor tertinggi = 1 dan terendah = 0.Maka rentang skor skala sebesar = 9, lalu dibagi kedalam tiga satuan standar deviasi yaitu 1,3 = 1 ( ). Berdasarkan standar deviasi, jumlah nilai yang di peroleh dari responden dikatagorikan sebagai berikut (Azwar,2005) :

a Pengetahuan baik, apabila bila skor responden berada pada +0,5 < x < +1.5 yaitu 4< x<5 atau antara x>4

b Pengetahuan sedang, apabila skor responden berada pada -0,5 < x < +0,5 yaitu 3<x4< atau antara 3-4

c Pengetahuan buruk, apabila skor responden berada pada -1,5 < x < -0,5 yaitu 2< x <3 atau x < 3

2.2. Sikap

Untuk mengetahui sikap disusun sebanyak 11 pertanyaan dengan masing-masing jawaban setuju mempunyai nilai = 0 dan jawaban tidak setuju diberi nilai = 0 total skor tertinggi = 11 dan terendah 0. Maka rentang skor skala besar 11, lalu dibagi kedalam tiga satuan standar deviasi yaitu 1,8 = 2 ( ). Berdasarkan standar deviasi, jumlah nilai yang diperoleh responden dikategorikan sebagai berikut (Azwar,2005):

a. Tingkat sikap baik, bila skor responden berada pada +0,5 < x < +1.5 yaitu 7< x<9 atau antara x>7

c Tingkat sikap buruk, apabila skor responden berada pada -1,5 < x < -0,5 yaitu 3< x < 5 atau x < 5

2.3. Tradisi

Untuk mengetahui tradisi orangtua setempat tentang gizi buruk disusun sebanyak 6 pertanyaan, dimana untuk jawaban yang benar nilai = 1 dan jawaban yang salah dengan nilai = 0 dengan total skor tertinggi = 6. dan terendah = 0. Maka rentang skor skala sebesar = 6 lalu dibagi kedalam tiga satuan standar deviasi yaitu =1( ). Berdasarkan standar deviasi, jumlah nilai yang diperoleh responden dikatagorikan sebagai berikut (Azwar,2005) :

a Keberadaan tradisi ada, apabila jumlah skor responden +0,5 < x < +1.5 yaitu 4< x<5 atau antara x>4

b Keberadaan tradisi tidak tahu, apabila jumlah skor responden -0,5 <x< +0,5 yaitu 3<x4< atau antara 3-4

c Keberadaan tradisi tidak ada, apabila jumlah skor responden -1,5 < x < -0,5 yaitu 2< x < 3 atau x < 3

3. Faktor Enabling 3.1. Ketersediaan Pangan

a Tingkat pangan tinggi, apabila jumlah skor responden 0,5 < x < 1,5 yaitu 4< x<5 atau antara x>4

b Tingkat pangan sedang, apabila jumlah skor responden -0,5 < x < +0,5 yaitu 3<x4< atau antara 3-4

c Tingkat pangan rendah, apabila jumlah skor responden -1,5 < x < -0,5 yaitu 2< x < 3 atau x < 3

3.2. Fasilitas Kesehatan

Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan yang di gunakan keluarga penderita gizi buruk disusun sebanyak 8 pertanyaan, dimana untuk jawaban yang benar nilai = 1 dan jawaban yang salah dengan nilai = 0 dengan total skor tertinggi =6. dan terendah = 0 Maka rentang skor skala sebesar = 8 lalu dibagi kedalam tiga satuan standar deviasi yaitu =1( ). Berdasarkan standar deviasi, jumlah nilai yang diperoleh responden dikategorikan sebagai berikut (Azwar,2005) :

a Tingkat fasilitas tinggi, apabila jumlah skor responden +0,5 < x < +1.5 yaitu 4< x<5 atau antara x>4

b Tingkat fasilitas sedang, apabila jumlah skor responden -0,5 <x< +0,5 yaitu 3<x4< atau antara 3-4

c Tingkat fasilitas rendah, apabila jumlah skor responden -1,5 < x < -0,5 yaitu 2< x < 3 atau x < 3

4. Faktor Reinforsing 4.1. Petugas Kesehatan

dan jawaban yang salah dengan nilai = 0 dengan total skor tertinggi = 7. dan terendah =0. Maka rentang skor skala sebesar = 7 lalu dibagi kedalam tiga satuan standar deviasi yaitu =1( ). Berdasarkan standar deviasi, jumlah nilai yang diperoleh responden dikategorikan sebagai berikut (Azwar,2005) :

a Tingkat petugas tinggi, apabila jumlah skor responden +0,5 < x < +1.5 yaitu 4< x<5 atau antara x>4

b Tingkat petugas sedang, apabila jumlah skor responden -0,5 <x< +0,5 yaitu 3<x4< atau antara 3-4

c Tingkat petugas rendah, apabila jumlah skor responden -1,5 < x < -0,5 yaitu 2< x < 3 atau x < 3

5. Tindakan

Untuk mengetahui tindakan orangtua terhadap anak penderita gizi buruk disusun sebanyak 12 pertanyaan, dimana untuk jawaban yang benar nilai =1 dan jawaban yang salah dengan nilai = 0 dengan total skor tertinggi = 12. dan terendah = 0. Maka rentang skor skala sebesar = 12 lalu dibagi kedalam tiga satuan standar deviasi yaitu =2 ( ). Berdasarkan standar deviasi, jumlah nilai yang diperoleh responden dikategorikan sebagai berikut (Azwar,2005) :

a Tingkat tindakan tinggi, apabila jumlah skor responden +0,5 < x < +1,5 yaitu 7< x<9 atau antara x>7

b Tingkat tindakan sedang, apabila jumlah skor responden -0,5 <x< +0,5 yaitu 5<x7< atau antara 5-7

3.8. Analisa dan Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, diedit, dan dikoding secara manual, analisa data dengan komputer menggunakan uji statistik dan disajikan kedalam bentuk tabel distribusi frekwensi dari masing-masing variabel, kemudian dianalisa secara deskriptif kuantitatif yang digambarkan dalam persentase.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Aceh Barat Daya yang lazim disingkat dengan akronim ABDYA adalah pemekaran dari kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh pada tanggal 10 April tahun 2002, dengan luas wilayah seluruhnya 2.334 Km2 dimana sebelah utara berbatasan dengan kabuapten Nagan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Aceh Selatan, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Gayo Lues dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia (Dinas Budpar dan Infokom, 2005). Kabupaten Abdya terdapat 9 buah Kecamatan, 132 buah Desa, 10 buah Puskesmas 132 buah Posyandu dan 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Korea.

Tabel 4.1.

Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2009.

No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) %

1 Laki-laki 57.000 47,5

2 Perempuan 63.000 52,5

Jumlah 120.000 100,0

Sumber : Disduknaker Abdya,2009

4.2. Karakteristik

Tabel 4.2.

Berdasarkan tabel 4.2. di atas diketahui bahwa pendidikan responden yang paling banyak adalah tidak tamat SD yaitu 28 orang (50,0 %), sedangkan tingkat pendidikan paling sedikit adalah tamat Diploma 1 orang (1,8 %).

4.2.3. Jenis Pekerjaan (80,4%) responden berpenghasilan rendah lebih kecil dari UMR Aceh, sedangkan hanya 11 orang (19,6%) responden yang berpenghasilan lebih besar dari UMR Aceh (Qanun, 2009).

4.2.5. Sumber Informasi

Tabel 4.3.

Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Informasi Orangtua di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Puskesmas Lhang Kecamatan Setia dan

responden, sedangkan paling sedikit 18 orang (32,1%) respondent yang mengakui

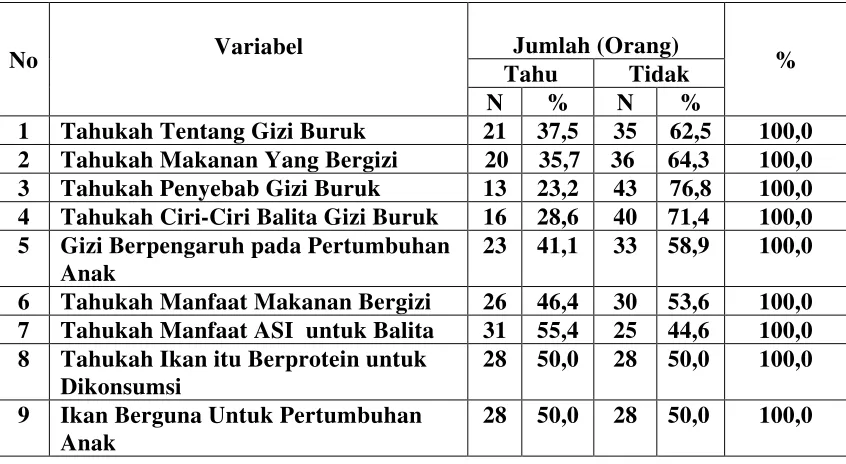

sebagian kecil 13 orang (23,2%) yang mengetahui penyebab terjadinya gizi buruk. Berdasarkan Tabel 4.4. di atas bahwa sebagian besar 40 orang (71,4%) responden tidak mengetahui ciri-ciri anak balita penderita gizi buruk, sedangkan hanya 16 orang (28,6%) responden yang mengetahui ciri-ciri balita gizi buruk.

Selanjutnya pada tabel 4.4 bahwa sebagian besar 33 orang (58,9%) responden yang tidak mengetahui tentang makanan bergizi berpengaruh pada pertumbuhan fisik atau badan balita. Sedang hanya sedikit 23 orang (21,1%) responden tidak mengetahuinya. Sebagian besar 30 orang (53,6%) responden tidak mengetahui tentang manfaat makanan bergizi. Hanya sedikit 26 orang (46,4%) responden yang mengetahuinya.Sebanyak 31 orang (55,4%) responden mengetahui manfaat ASI untuk anak balita. Sedangkan sebanyak 25 orang (44,6%) responden tidak mengetahui manfaat dari ASI. Sebagian besar 28 orang (50,0%) responden yang tahu tentang manfaat ikan itu banyak protein jika dikonsumsi oleh anak dan sebagian 28 orang (50,0%) responden yang tidak mengetahuinya.

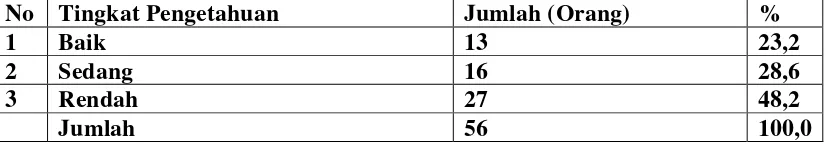

b. Tingkatan Pengetahuan Responden Tabel 4.5.

Distribusi Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Gizi Buruk di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Puskesmas Lhang Kecamatan Setia dan

Puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh.

No Tingkat Pengetahuan Jumlah (Orang) %

1 Baik 13 23,2

2 Sedang 16 28,6

3 Rendah 27 48,2

Jumlah 56 100,0

sedangkan sebanyak 13 orang (23%) responden pengetahuannya berada pada tingkat kategori ”tinggi” dan hanya 16 orang (28,6%) responden yang tingkat pengetahuannya berada pada kategori ”sedang”.

4.3.2. Sikap Responden

a. Sikap Responden Terhadap Balita Gizi Buruk Tabel 4.6.

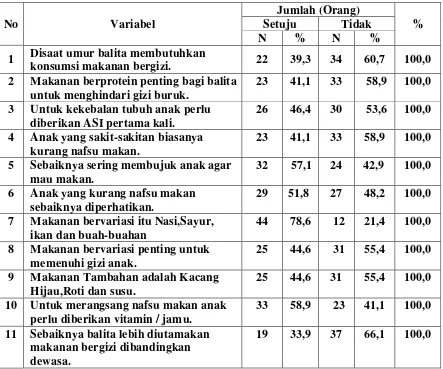

Berdasarkan tabel 4.6. di atas dapat dilihat bahwa sikap responden

tentang disaat anak masih umur balita membutuhkan mengkonsumsi makanan yang bergizi sebahagian besar responden menjawab ”tidak setuju ” yaitu sebanyak 34 orang (60,3%) sedangkan hanya sebagian kecil 22 orang (39,3%) responden yang mengungkapkan ”setuju” . Sikap responden tentang balita agar terhindar dari gizi buruk perlu diberikan makanan berprotein, sebahagian besar responden menjawab ”tidak setuju” sebanyak 33 orang (58,9%) seadangkan hanya 23 orang ((41,1%) responden yang menngakui ”setuju”. Sikap responden tentang pentingnya ASI pertama kali dan rutinitas diberikan ASI hingga umur balita 2 tahun untuk disusui pada balita agar daya tahan tubuhnya kuat terhindari dari penyakit, sebagian besar responden sebanyak 30 orang (53,6%) menjawab ”tidak setuju” hanya 26 orang (46,4%) responden yang mengakui ”Setuju”. Sikap responden tentang anak yang kurang nafsu makan karena sakit-sakitan, sebagian besar responden menjawab ”tidak setuju” 33 orang (58,9%) sedangkan hanya 23 orang (41,1%) responden mengakui ”setuju”.

responden menjawab ”tidak setuju” hanya sedikit 25 orang (44,6%) responden menjawab ”setuju”. Sikap responden tentang agar nafsu makan anak bertambah perlu

diberikan vitamin dan jamu, sedangkan yang menjawab ”setuju” yaitu 33 orang (58,9%) hanya sebagian 23 orang (41,1%) responden yang mengaku ”tidak setuju”. Sikap terhadap makanan tambahan perlu untuk anak balita mayoritas 31 orang (55,4%) responden menjawab ”tidak setuju” dan hanya sebagian kecil 25 orang (44,6%) responden mengakui ”setuju”. Sikap responden tentang lebih mengutamakan anak balita makanan bergizi dibandingkan dengan orang dewasa, paling banyak menjawab ”tidak setuju” 37 orang (66,1%) dan hanya sedikit 19 orang (33,9%) yang menjawab ”setuju”.

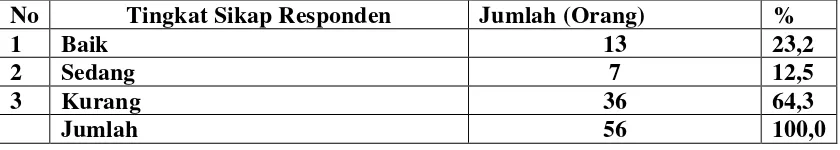

b.Tingkatan Sikap Responden

Tabel 4.7.

Distribusi Tingkatan Sikap Responden Terhadap Anak Balita Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Puskesmas Lhang Kecamatan Setia dan Puskesmas Sangkalan Kecamatan Susoh.

No Tingkat Sikap Responden Jumlah (Orang) %

1 Baik 13 23,2

2 Sedang 7 12,5

3 Kurang 36 64,3

Jumlah 56 100,0