SEMINAR NASIONAL

“Professional Learning untuk

Indonesia Emas”

Editor:

Sita RatnaningsihTakiddin Fauzan Asep Ediana Latip

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)

Professional Learning untuk Indonesia Emas

All Right Reserved

Hak Cipta dilndungi oleh Undang-undang

Editor :

Sita Ratnaningsih, Takiddin, Fauzan, Asep Ediana Latip

Layout & Desain Sampul:

Fatkhul Ariin

ISBN : 978-602-70156-7-8

Cetak Pertama, 2015

Diterbitkan oleh:

FITK PRESS

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang Selatan

Telepon/Faks. (021) 7443328

Ketua Prodi PGMI FITK UIN Jakarta

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-NYA Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK) – Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dapat menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema “Professional Learning Untuk Indonesia Emas”, dan Munas Asosiasi Dosen PGMI seluruh Indonesia. Hal itu dapat terlaksana atas kerjasama berbagai pihak.

Seminar ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama tentang Professional Learning yang dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang bisa menggambarkan proses belajar dan pembelajaran yang berkualitas yaitu melalui the learning process. Dalam konteks Indonesia emas implementasi profesional learning diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Tujuan Indonesia Emas 2045 adalah kejayaan secara moral dan spiritual, bukan hanya kejayaan secara ekonomi, yang pencapaian tujuan tersebut dapat didukung melalui gerakan implementasi professional learning.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat : Bapak Rektor UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta beserta jajarannya, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III, jajaran panitia, para penyaji dan peserta seminar, atas partisipasi, bantuan, serta dukungan yang tak terhingga sehingga Seminar Nasional ini dapat terlaksana.

memberikan ruang serta jalan penyelesaian bagi masalah pendidikan serta memberikan sumbangan keilmuan yang bermakna dan bermartabat bagi pendidikan di Tanah Air kita tercinta Indonesia. Amin

Wassalam,

Ketua Prodi PGMI

Dekan FITK UIN Jakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Syukur ke Hadlirat Illahi karena perkenan-NYA kita dapat melaksanakan Seminar Nasional ini, yang tentunya dapat membawa pencerahan dan kebaikan bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Selamat dan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) – Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, para narasumber dan peserta seminar serta Asosiasi Dosen PGMI se-Indonesia dari dalam dan luar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mensukseskan seminar Nasional ini.

Seminar ini sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat pendidikan yang berkualitas dan bertaraf dunia harus didukung dengan adanya pembelajaran yang profesional. Apalagi dalam menyongsong generasi Emas pada tahun 2045 mendatang, maka berbagai hal harus dipersiapkan. Sehingga generasi bangsa Indonesia yang akan datang adalah merupakan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, demokratis sehingga mampu bersaing di era global, secara nasional maupun internasional.

Syarif Hidayatullah Jakarta yang berfokus pada pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka membangun komunitas akademik yang profesional dan bermartabat bagi seluruh bangsa.

Sekian. Terima kasih.

Wassalam,

Dekan FITK

KATA PENGANTAR KETUA PRODI ___________________ iii

KATA PENGANTAR DEKAN ___________________________ v

DAFTAR ISI _________________________________________ vii

ARAH PEMBELAJARAN PROFESSIONAL UNTUK

INDONESIA EMAS PADA ABAD 21 ____________ 1

Implementasi Professional Learning untuk Anak

Usia Emas pada Jenjang MI/SD __________________________ 3 Asep Ediana Latip

Faktor Kesulitan Belajar Kimia pada Mata

Pelajaran Kimia SMA ___________________________________ 16 Nanda Saridewi, Abdurohim

TANTANGAN IMPLEMENTASI PROFESSIONAL

LEARNING __________________________________ 31

Fobia Sekolah pada Anak Sekolah Dasar dan Upaya Guru untuk Mengatasinya ___________________________________ 33 Sri Wuryastuti

Tantangan dan Revitalisasi Pendidikan Islam

pada Madrasah Di Masa Modern Abad 21 _________________ 46 Syamsul Aripin

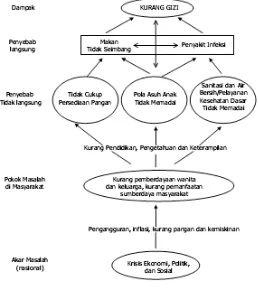

Urgensi Gizi dan Kesehatan Peserta Didik Tingkat SD/MI sebagai Prasyarat Terwujudnya

Generasi Emas ________________________________________ 59 Dina Rahma Fadlilah

Perbedaan Pemikiran Barat dan Islam Memandang

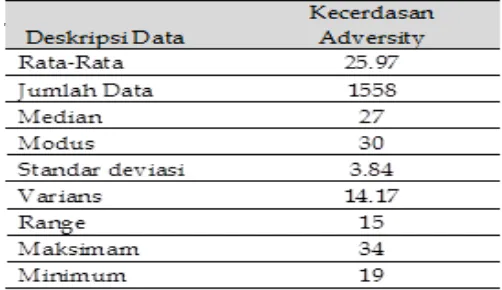

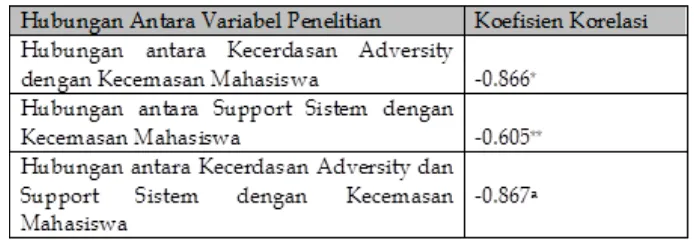

Hubungan Antara Kecerdasan Adversity dan Support System (Dukungan Dosen dan Teman Sebaya) dengan Tingkat Kecemasan Calon Guru dalam Menghadapi

Praktek Profesi Keguruan Terpadu _______________________ 82 Sujiyo Miranto

Mengatasi Kesulitan Membaca pada Anak Sekolah Dasar Kelas Rendah _________________________________________ 93 Ryan Dwi Puspita

Adaptasi Kurikulum Pendidikan Inklusif Siswa

dengan Hambatan Sosial Emosional di Sekolah Dasar ______ 107 Suharsiwi

Mengenal School Refusal Mengapa Anak

Menolak Bersekolah? __________________________________ 118 Fatkhul Ariin

PEMBELAJARAN INTEGRATIF BERBASIS

SOFT

SKILL

DAN

HARD SKILL _____________________

125

Pembelajaran Gotong Royong Inovatif Berbasis Soft Skilldan Hard Skill untuk Mewujudkan Indonesia Emas ________ 127 Zaenul Slam

Lesson Study sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Kelas dalam Pembelajaran Tematik Integratif

(Penelitian Tindakan di MIN 2 Kota Metro Lampung) _____ 140 Siti Annisah

Integrasi Pendidikan Multikutural di Sekolah _____________ 152 Rohmat Nugraha Sasmita

PERKEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN

DARI MASA KE MASA ______________________ 164

Model Pembelajaran yang Dibutuhkan untuk Menuju

Indosia Emas Tahun 2045 ______________________________ 167 Abuddin Nata

Pemanfaatan Sastra sebagai Basis Pembelajaran

Bahasa Indonesia _____________________________________ 180

Strategi dalam Memperoleh, Menganalisis, Menyajikan,

dan Memanfaatkan Informasi dalam IPS di MI/SD ________ 199 Takiddin

Pengaruh Alat Peraga Menara Hanoi

untuk Meningkatkan Penalaran Matematis Siswa

Mengenai Konsep Pola Bilangan ________________________ 209 Fery Muhamad Firdaus

Perbedaan Hasil Belajar IPS Terpadu

dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Make A-Match dan Metode Team Quiz di SMP Swasta Se-Kecamatan

Pamulang ___________________________________________ 223 Nurochim

Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kooperatif

Teknik Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 3 MI Fathan Mubina Kabupaten Bogor pada

Konsep Cuaca ________________________________________ 241 Zuliani, Nuraeni

Pengajaran Bahasa Inggris di SD/MI: Why Not? ___________ 253 Alek

Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris

dengan Penerapan Pembelajaran Akselerasi ______________ 261 Neneng Sunengsih

Pengaruh Pendekatan Lingkungan sebagai Sumber Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi

Gerak dan Gaya di Kelas IV SDN 14 Pondok Labu Jakarta __ 274 Iwan Permana Suwarna, Siti Riana

Pengaruh Penggunaan Model Komik

dalam Pembelajaran Matematika di Kelas III

Sekolah Dasar Kartika I-10 Padang ______________________ 283 Dedek Kustiawati

Pengaruh Modul Berbasis Mind Map terhadap

Hasil Belajar Siswa pada Konsep Dinamika Rotasi _________ 295 Kinkin Suartini, Fathiah Alatas, Amayani Astuti

Model Pembelajaran Group Investigation

terhadap Peningkatan Kemampuan Mahasiswa ___________ 321 Tri Harjawati, Chamdun Mahmudi

Proil Penggunaan Media Pembelajaran Fisika

Berbasis Komputer untuk Meningkatkan Pengetahuan

Siswa SMA __________________________________________ 334 Diah Mulhayatiah

Konstruksi Konsep Sains Kimia dengan Bahan Terbatas ____ 344 Murdoyoko

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui

Strategi Pembelajaran Aktif Crossword Puzzle _____________ 350 Dedi Irwandi, Edah Jubaedah, Fauzan

Upaya Penanganan Gangguan Disgrapia pada Anak Sekolah Dasar Melalui Pendekatan

Teknik Scaffolding _____________________________________ 365 Nandang Kosim

Pembelajaran Integratif Melalui Membatik di Kota Cimahi __ 380 Ramdhan Witarsa

Penggunaan Pembelajaran Berbasis Masalah

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi

Listrik Dinamis _______________________________________ 395 Suhartini

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Morfologi Tubuh Hewan dan Tumbuhan

Serta Fungsinya dengan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Jigsaw ___________________________________________ 406 Nana Suhana, Meiry Fadilah Noor

Model Pembelajaran Inkuiri untuk Peningkatan Hasil

Belajar IPA Siswa pada Konsep Gaya ____________________ 422 Fathiah Alatas, Fauzan, Nur Aliyah Maharani

PROFESSIONAL LEARNING BASED ON

CHARACTER

UNTUK INDONESIA ___________ 441

Pendidikan Menghidupkan Nilai

Pendidikan Karakter Menyongsong Indonesia Emas 2045 __ 455 Azkia Muharom Albantani, Ach Wildan Al Faizi

Hubungan Pendidikan Karakter dengan Perilaku Siswa

Kelas IV SDN 4 Klapanunggal Kabupaten Bogor __________ 467 Kusmajid Abdullah

Membangun SDM Berkarakter Melalui Pendekatan

Pendidikan Nilai di Sekolah Dasar ______________________ 476 Nurlaelah

Urgensi Pendidikan Karakter ___________________________ 489 Rika Sa’diyah

STANDAR KEUNGGULAN KOMPETENSI GURU

UNTUK INDONESIA EMAS __________________ 499

Profesionalisme Guru Melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Lembaga Pendidik

dan Tenaga Kependidikan _____________________________ 501 Fauzan

Peningkatan Kualitas Madrasah Ibtidaiyah Melalui Profesionalisme Guru dan Pendidikan

Karakter Siswa _______________________________________ 512 Sita Ratnaningsih

Professional English Teacher: Inspiring EFL Classroom ____ 524 Fahriany

Peningkatan Kemampuan Komunikasi Guru

dalam Rangka Menciptakan Professional Learning __________ 534 Zahruddin

Analisis Kemampuan Literasi Sains Guru Madrasah

Ibtidaiyah Program Dual Mode System dan Sarjana Ke-2 ____ 546 Burhanudin Milama

A Comparative Analysis on Sanguine and Phlegmatic

Peningkatan Kemampuan Guru Bahasa Inggris Memanfaatkan Permainan Komunikatif Melalui

Supervisi Klinis di SMPN 2 Batipuh ____________________ 572 Lastrawati

Mengubah Pola Pikir Guru _____________________________ 582 Ahmad Royani

Kompetensi Bahasa Arab untuk Calon Guru MI ___________ 596 Raswan

Guru Profesional Menuju Indonesia Emas ________________ 610 Didi Suprijadi

Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Membangun

Komunitas Belajar Melalui Strategi Scafolding _____________ 625 Neli Rahmaniah

Mengembangkan Sikap Asertif Kepala Sekolah sebagai

ARAH PEMBELAJARAN

PROFESSIONAL UNTUK

INDONESIA EMAS

PADA ABAD 21

UNTUK ANAK USIA EMAS

PADA JENJANG MI/SD

Asep Ediana Latip

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: asep.ediana@uinjkt.ac.id

Abstrak : Belajar dan pembelajaran sejatinya berlangsung secara professional. Profesional learning mengarah pada proses belajar kreatif, kritis yang dilakukan secara mandiri. Belajar profesional dapat dilaksanakan oleh semua tingkatan usia dan semua jenjang pendidikan. Anak usia MI/SD sebagai generasi pada usia emas merupakan usia yang berada pada jenjang pendidikan dasar yang sejatinya menjadi fondasi proses belajar mandiri, kritis dan kreatif. Namun tentu, implementasi professional learning pada tinggka usia MI/SD membutuhkan upaya dan arah yang konkrit dari seorang guru. Salah satu upaya untuk mendorong peserta didik belajar profesional tentu saja melalui proses pembelajaran profesional. Pembelajaran profesional diimplementasikan untuk dapat memfasilitasi proses belajar profesional, artinya melalui proses pembelajaran profesional, guru memfasilitasi, membimbing peserta didik untuk mencari, menemukan, menganalisis, sintesis, dan bahkan mengevaluasi sampai pada kreasi yang dilakukan secara mandiri.

Kata kunci : professional learning, kritis dan kreatif

Pendahuluan

Indonesia emas untuk siapa? Secara demograis Indonesia emas untuk untuk generasi pada usia emas (golden age). Generasi pada usia emas adalah generasi yang saat ini pada usia preschool/SD/MI/SMP/ SMA, sehingga jika usia SMA sekarang adalah 18 tahun di tahun 2015 ini, 15 tahun kemudian di tahun 2030 mereka merupakan generasi produktif emas di usia 32 tahun, dan begitu selanjutnya berlaku untuk anak usia SMP, SD/MI bahkan anak usia preschool.

disematkan bagi Indonesia yang generasinya memiliki kemampaun daya kritis tajam dan selektif. Sebagai negara yang relegius, Indonesia emas tewujud apabila generasinya memiliki value spritualitas yang tinggi atau yang lebih dikenal dengan istilah kecerdasan spritualitas, atau memiliki nilai-nilai karakater kebangsaan seperti karakter yang lahir dari olah hati, olah raga, olah pikir, dan olah kinestetik.

Mengapa harus Indonesia emas? Kompetisi global sudah tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi. Visi Indonesia emas merupakan visi yang besar dan langkah besar untuk menjadi bagian kompetitif dalam kancah global tetapi berasas pada value kebangsaan atau dengan kata lain think globally act locally. Karena jika tidak responsive terhadap perubahan global yang ada, suda dapat dipastikan bahwa Negara ini akan terpuruk jauh tertinggal dari Negara lainnya. Keran globalisasi telah dibuka kompetisinya mengalir melalui program global berupa MEA (Masyarakat Ekonomi Asean/Asean Economic Community), Melalui AFTA, dan lain sebagainya.

Bagaimana mewujudkan Indonesia emas? Dalam konteks pendidikan perwujudan Indonesia emas dapat didorong dengan mengasasi pada ilosoi kontruktivisme, bahwa pendidikan dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik merekonstruksi pengetahuannya yang sporadic menjadi sistematis dan berkembang secara kreatif, kritis, dan produktif. Implementasi pendidikan untuk Indonesia emas dapat implementasikan dengan membumikan professional learning dikalangan peserta didik. Terminologi professional learning dipersembahkan kepada setiap individu yang memiliki semangat belajar yang tinggi, kreatif, kritis dan produktif. Oleh karena itu dalam konteks pembelajaran implementasi professional learning diarahkan untuk mewujudkan peserta didik yang HOT yaitu memikili kemampuan High Oreder Thinking.

Indonesia emas tersebut dapat dimulai melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jenjang MI/SD. Karena pada usia ini merupakan usia dengan sejumlah potensi emasnya yang dapat menjadi pondasi bagi pengembangan potensi pada jenjang selanjutnya.

Anak Usia Emas

Anak usia MI/SD merupakan anak yang berada pada usia emas, yaitu suatu masa yang sangat berharga untuk keberlangsungan pada tingkat usia yang lebih lanjut, seperti yang diyakini oleh Piaget, Vygosky, Ausubel, Brunner dan para pakar psikologi perkembangan lainnya meyakini momen emas tersebut ditandai oleh, berkembangnya egosentris, berkembangnya konsep diri, rasa ingin tahu yang besar, imajinasinya berkembang hebat, perasaannya mulai terasah, konsep berpikir, imitasi modelling, bereksperimen dengan bahasa, dan munculnya kontrol internal, dan bahkan berkembangnya daya kritis, dan kreatif anak. Dalam sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Osborn, White, dan Bloom pada usia emas tersebut bahwa perkembangan kognitif anak telah mencapai 50% ketika anak berusia 4 tahun, 80% ketika anak berusia 8 tahun, dan genap 100% ketika anak berusia 18 tahun.

Sangat disayangkan bahwa momen emas tersebut diabaikan, dan bahkan sangat mengeringkan apabila tidak diberikan scaffolding yang tepat untuk optimalisasi perkembangannya. oleh karena itu mewujudkan generasi emas untuk indonesia emas bukan sekedar mimpi, tetapi sangat beralasan faktual karena Indonesia memiliki sejumlah anak emas yang produktif. Pada tahun 2030 dan selanjutnya Indonesia akan memiliki sejumlah generasi yang kreatif, dan kritis karena hasil dari proses belajar yang profesional.

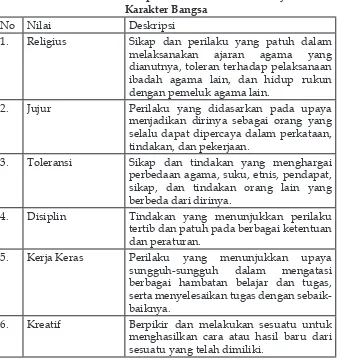

Indonesia emas dalam konteks pendidikan merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan karakter bangsanya yang mandiri, disiplin, kerja keras dan cerdas, percaya diri, kritis dan kreatif serta produktif. Momentum Indonesia emas yang diwarnai oleh generasi “berkarakter emas” yaitu generasi usia produktif diperdiksi akan terwujud pada tahun 2045. Pada tahun itu generasinya memiliki sikap positif, pola pikir esensial, komitmen normatif dan kompetensi abilitas, serta berlandasan IESQ (Manullang, 2013).

emotional development), Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical and kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity development). Memperjelas maksud dari pilar-pilar di atas dalam upaya pembangunan karakter bangsa (Mulyasa, 2012) ditegaskan bahwa generasi yang mengisi momentum Indonesia emas sejatinya memiliki karakter sebagai berikut:

a. Karakter yang bersumber dari Olah hati antara lain: beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggungjawab, berempati, berani mengambil risiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotic.

b. Karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain: cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi Ipteks, dan relektif.

c. Karakter yang bersumber dari olah raga/kinestetika antara lain: bersih, dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinative, kompetitif, ceria dan gigih. d. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa antara lain:

kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patritis), bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerjsa keras, dan berteos kerja.

Apabila merujuk pada standar kompetensi lulusan pada jenjang MI/SD dapat diketahui bahwa karakter generasi emas sudah mulai disiapkan sejak anak usia MI/SD seperti yang disebutkan dalam permendikbud no 65 tahun 2013 tentang Standar Kompentesi Lulusan bahwa peserta didik sejatinya memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan karateristik sebagai berikut:

a. Kompentesi sikap dengan karakteristik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.

b. Kompetensi pengetahuan dengan karakteristik memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.

c. Kompetensi keterampilan dengan karakteristik memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan maka prinsip pembelajaran yang digunakan berdasarkan pada Permendikbud no 65 tahun 2013 tentang Standar Proses, sebagai berikut:

a. dari peserta didik diberi tahu menuju pesertadidik mencari tahu; b. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar

berbasis aneka sumberbelajar;

c. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;

d. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;

e. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; f. daripembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju

pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;

g. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; h. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan isikal

(hardskills) danketerampilan mental (softskills);

i. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan

keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyomangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tutwurihandayani);

k. pembelajaranyang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;

l. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. m. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk

meningkatkan eisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan

n. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh -2- sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban (Permendikbud no 67 tahun 2013 tentang kerangka dan struktur kurikulum MI/SD).

Tantangan eksternal antara lain berdasarkan Permendikbud no 67 tahun 2013 tentang kerangka dan struktur kurikulum MI/SD terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di World Trade Organization

(WTO), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Paciic Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area

dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in International Mathematics and Science Study

(TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia (Permendikbud no 67 tahun 2013 tentang kerangka dan struktur kurikulum MI/SD).

Implementasi Professional Learning

Professional learning sebagai bentuk belajar mandiri yang profesional dapat merupakan salah satu domain pendidikan, tentu saja dapat diimplementasikan melalui proses pendidikan. Dalam pendidikan, pembelajaran merupakan salah satu komponen penting pendidikan yang bersifat interatif, educative, dan transformative oleh karena itu implementasinya dapat dilaksanakan dengan pembelajaran kreatif, pembelajaran berbasis masalah dan kritis, pembelajaran aktif dan pembelajaran saintiik.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa professional learning untuk menggambarkan individu yang memiliki daya belajar kritis, kreatif, aktif dan produktif. Untuk mengimplementasikan professional learning dapat dilakukan dengan memfasilitasi proses belajar yang diarahkan untuk mengembangkan daya kritis peserta didik (critical thingking in learning), daya kreatif peserta didik (creative thingking in learning), daya pemecahan masalah (problem solving in learning), pembelajaran aktif (active learning) dan daya berpikir ilmiah peserta didik (scientiic thingking in learning).

Namun dalam tulisan ini hanya dibatasi pada penjelasan implementasi profesional learning yang diarahkan untuk mendorong peserta didik khususnya pada anak usi MI/SD dapat mengembangkan potensi daya kritisnya dan kreatifnya. Kedua hal tersebut menarik untuk dipelajari dalam konteks sekarang ini, karena berbagai upaya formal pendidikan sedang mendorong proses pembelajaran yang diarahkan pada upaya pencapaian hasil belajar peserta didik (student achievment) dengan tingkat kemampuan yang tinggi atau high order thingking skill.

Critical Thingking in Learning

dari prasa tersebut sangat mudah dipahami, tetapi tentu tidak mudah melaksanakannya. Tetapi dengan pemahaman atas prasa tersebut satu langkah maju untuk dapat berpikir kritis dalam belajar. Berpikir kritis dalam belajar dapat dipahami sebagai belajar yang tidak taken for granted, dan bisa berarti juga belajar kontekstual. Individu yang belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis akan lepas dari cara belajar passive yang berorientasi pada pelemahan diri untuk menjadi individu yang zero creative. Rahmat (2010:1) mengemukakan berpikir kritis (critical thinking) sinonim dengan pengambilan keputusan (decision making), perencanaan stratejik (strategic planning), proses ilmiah (scientiic process), dan pemecahan masalah (problem solving). Juha (2010 :1) mengutip pernyataan “Critical thinking is reasonable,

relective thinking, focused on deciding what to believe or do”. Senada dengan penyataan tersebut, Paul, R., & Elder, L. (2012: 21) menyatakan “Critical thinking is the art of thinking about thinking while thinking to make thinking better”, maksudnya bahwa berpikir kritis adalah seni berpikir tentang sesuatu yang direnungkan sehingga lebih lebih baik”

Semua sepakat atas taxonomi Benyamin S. Bloom, bahwa belajar itu tentang mengerti, memahami, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi. Dan disisi lain, sepakat pula atas teori behavorisme, bahwa belajar itu tentang perubahan kompetensi. Bahkan konstruktivisme mendeinisikan bahwa belajar itu merekontsruksi fenomena, dan fakta bahkan teks secara bebas unlimited. Tidak ketinggalan Ausubel, menegaskan bahwa belajar itu tentang memberi meaning atas teks dan konteks yang dipelajari secara mendalam. Maka dari sejumlah teori yang ada, sangat jelas bahwa secara eksplisit arah dari belajar yang dapat dicapai apabila dikembangkan cara berpkiri kritis. Karena dengan daya berpikir kritis yang dimiliki maka kriteria prestasi belajar (learning achievement) di atas akan sangat mudah untuk dicapai.

jika Anda mengembangkan cara berpikir kritis atas hal yang Anda pelajari. Bahwa Anda belajar tentang demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, yes correct!, tetapi jika cara berpikir kritis yang Anda kembangkan, maka Anda akan mengembangkan konsep besar tersebut secara kontekstual dengan cara memotret fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar, apakah konsep demokrasi itu ada atau hanya semacam ilusi teoritis saja, toh kenyataanya pemerintahan terjadi atas kehendak pemerintah dan dari pemerintah untuk pemerintah. Apakah Anda dapat mengembangkan konsep demokrasi dalam keluarga? Terjadikah demokrasi? Atau dapat membawa imajinasi Anda dilingkungan sekolah, apakah demokrasi itu ada? Jika Anda dalam belajar dapat memberikan gambaran real atas fenomena yang terjadi berdasarkan pada konsep yang sedang dipelajari, dapat dibayangkan Anda adalah belajar secara professional dengan daya berpikir kritis.

Berpikir kritis dalam belajar, dapat dikembangkan dengan cara yang sederhana seperti yang dilakukan oleh para ilosof tempo doeloe, yaitu start with the question, mulai dengan pertanyaan. Pertanyaan adalah gambaran kemanusiaan sebagai insane yang serba penasaran (curiousity man). Oleh karena itu semua pasti bisa melakukannya, It’s a simple!. Ajukan pertanyaan terhadap teks yang sedang dipelajari, temukan konteksnya atas teks yang sedang dipelajari melalui pertanyaan, dan sudah barang tentu temukan jawabanya melalui proses inquiry yang mendalam, seperti memperhatikan korelasinya antara teori dan data, data dan fakta, serta fakta dengan konsepnya baik berdasarkan kajian literature atau hasil penelitian.

plus dengan fungsinya, meskipun kita membantah bahwa itu bukan pesawat tetapi imajinasinya menegaskan pelepah pisang itu adalah pesawat. Amazing! dari sini dapat ditebak bahwa berpikir kritis selalu mengarahkan perubahan untuk berbuat dan membuat sesuatu yang produktif.

Oleh karena itu, tidak terbantahkan bahwa berpikir kritis dalam belajar dapat dijadikan salah satu langkah untuk mencapai mimpi besar dalam mendukung perwujudan Indonesia emas, generasinya akan sanggup memilter secara kritis terhadap fenomena global untuk dijadikan bahan pelajaran yang diramu menjadi temuan yang produktif dan menjadi generasi yang belajar secara professional. Potensi daya kritis yang dimiliki anak usia MI/SD tersebut apabila dibimbing dan disfasilitasi secara tepat, sudah dapat dipastikan bahwa kelak diusia yang lebih lanjut anak tersebut akan menjadi anak emas bagi Indonesia dan menjadi individu yang memiliki semangat professional learning yang tinggi. Oleh karena itu pembelajaran yang dapat memfasilitas peserta didik tersebut dapat dilakukan dengan pertama, kembangkan masalah kontekstual terkait dengan materi yang akan dipelajari, kedua, ajaklah peserta didik untuk berpikir kritis atas problem tersebut dengan cara menghimpun pertanyaan secara brainstorming, ketiga, arahkan peserta didik untuk memecahkan masalah tersebut, keempat buatlah generalisasi atas penyelesaian masalahnya dan kelima ajaklah peserta didik untuk mereleksikan kegiatannya.

Creative Thingking in Learning

Berpikir kreatif dalam belajar (creative thingking in learning), menggambarkan tingkatan dalm berpikir, bahwa dalam berpikir terdapat kemampuan berpikir rendah dan berpikir tinggi. Tingkat berpikir rendah disebut dengan Lower Order Thinking (LOT). Tingkat berpikir tinggi disebut dengan Higher Order Thingking (HOT). Berpikir kreatif merupakan salah satu dari cara berpikir HOT, orang yang kreatif memiliki kemampuan berpikir yang multidirection dalam menyelesaikan masalah atau dikenal dengan istilah what’s another ways. Cara belajar orang kreatif menggunakan cara berpikir out of the box atau yang dikenal dengan istilah cara belajar kontekstual.

Bahwa salah satu kemampuan dalam belajar individu adalah berpikir kreatif, hal ini disepakati oleh para ahli yang memberikan penjelasan terkait dengan konsep berpikir kreatif sebagai berikut:

a.

Menurut Widayatun: Kreativitas adalah suatu kemampuan untukb.

Menurut James R. Evans: Kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiranc.

Menurut Santrock: Kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara yang baru dan tidak biasanya serta untuk mendapatkan solusi-solusi yang unik.d.

Menurut Semiawan: Kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kreativitas meliputi baik ciri-ciri aptitude seperti kelancaran (luency), keluwesan (lexibility), dan keaslian (originality) dalam pemikiran, maupun ciri-ciri non aptitude, seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan dan selalu ingin mencari pengalaman-pengalaman baru.e.

Menurut Munandar: Kreativitas adalah kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan atau menjawab masalah, dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif.Dari pendapat di atas, bahwa kreatiitas bermuara pada cara berpikir seseorang atas teks dan konteks objek yang sedang dipelajari melalui proses yang multidirection. Orang yang berpikir kreatif tidak pernah menemukan kata “buntu” dalam berpikir selalu saja ditemukan alternatif pemecahan dari setiap persoalan yang dihadapinya. Hal ini tentu saja semakin membenarkan konsep intelegensi yang digagas oleh Howard Gardner tentang multiple intelegence. Dari potensi multiple intelegence yang dioptimalisasi inilah daya kreatif peserta didik dapat dikembangan secara optimal.

Daya kreatif dalam belajar dalam konteks saat ini merupakan sesutu yang “mewah” keberadaannya sangat menjadi primadona bagi pebelajar. Kemampuan berpikirnya yang lexibel, original, dan baru dalam memotret fenomena yang ada semakin menegaskan tentang nilai penting berpikir kreatif dalam belajar. Anak pada usia MI/SD sebagai generasi dengan potensi kreativitas membutuhkan sentuhan pendidikan dan pembelajaran yang kreatif agar peserta didik tumbuh menjadi individu kreatif dan dapat menjalan proses professional learning.

Murray Lois bahwa kreativitas itu dalam dalam setiap diri, bukan di luar diri. Kreativitas adalah sebuah persoalan pribadi. Kreativitas merupakan proses pencarian ke dalam diri sendiri yang penuh tumpukan kenangan, pikiran, dan sensasi hingga ke sifat yang paling mendasar bagi kehidupan. Oleh karena itu setiap individu dapat menjadi orang kreatif.

Tampaknya semua yakin bawah kreativitas diartikan sebagai kemampuan mencipta daya cipta atau perihal berkreasi, itu juga yang terdapat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu kreativitas dapat dimulai dengan mengembangkan kemampuan mencipta-cipta atau membayangkan atau berimajinasi. Ya, kreativitas dapat kembangkan dari peserta didik anak usia MI/SD dengan mendorong kemampuan imajinasinya yang luar biasa menjadi bagian dari pengembangan kreativitasnya, karena siapapun bisa kreatif, dan apapun dapat dikreasikan termasuk belajar juga dapat dikreasikan.

Berpikir kreatif dalam belajar adalah salah satu penegasan bawah belajar dapat dikreasikan, sehingga objek atau pengetahuan yang sedang dipelajari dapat berkembang, berubah dan bahkan maju adalah hasil dari proses berpkir krearif dalam belajar. Kemampuan berpikir kreatif dalam belajar merupakan buah dari proses belajar yang professional atau professional learing. Anak usia MI/SD tentu saja belum mengerti konsep bepikir kreatif dalam belajar apalagi konsep professional learning oleh karena itu guru sebagai pembimbing dan fasilitator sejatinyanya membimbing dan memfasilitasinya untuk mencapai proses belajar mandiri yang kreatif, diantaranya dengan cara melatihkan peserta didik untuk menemukan pemecahan masalah dengan berbagai alternatif, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memfasilitasi peserta didik untuk berlatih brainstorming atas suatu topik yang sedang dibahas secara tekstual atau secara kontekstual.

Penutup

Professional learing adalah cara belajar mandiri yang kritis dan kreatif. Untuk belajar mandiri yang kritis membutuhkan pembiasaan dan bimbingan belajar dari guru melalui proses latihan yang berkelanjutan. Untuk mendorong terwujudnya belajar mandiri yang arahnya mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam belajar membutuhkan bimbibingan guru yang kreatif.

yang berkeinginan dan berkemauan serta memiliki rasa ingin tahu kuat untuk terus belajar diantaranya secara kritis dan kreatif. Pembelajaran profesional adalah proses interaksi edukatif guru dengan siswa yang berlangsung secara kreatif dan mengembangkan rasa ingin tahu siswa menjadi kenyatan dengan proses yang kreatif misalnya dengan pola pembelajaran brainstorming.

Daftar Pustaka

Belferik Manullang, Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas 2045 FIK Universitas Negeri Medan journal.uny.ac.id/ index.php/jpka/article/download/1283/1067

Hernowo, 2007. Menjadi Guru Yang Mau Dan Mampu Mengajar Secara Kreatif. Bandung: Mizan Learning Center

Mulyasa, 2012. Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sarwenda, 2014. Pembelajaran Kritis di Pesantren.Tarbiya: Journal of education in Muslim Society: Vol. I, No. 2, Desember 2014, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kegurugan

PADA MATA PELAJARAN KIMIA SMA

Nanda Saridewi, Abdurrohim

Universitas Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta E-mail: ndasaridewi@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan kesulitan belajar yang dialami siswa pada mata pelajaran kimia SMA. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA Reguler SMA Al-Hasra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang berupa hasil belajar dikumpulkan dengan menggunakan tes, sedangkan data yang berupa respon siswa terhadap pembelajaran Larutan Penyangga menggunakan angket. Analisis data dengan menggunakan tes diperoleh hasil berdasarkan perindikator pembelajaran sebesar 55,56% pada aspek C1, 33,75% pada aspek C2, dan 32,22% pada aspek C3. Sedangkan hasil yang diperoleh berdasarkan angket menunjukkan bahwa faktor penyebab kesulitan belajar siswa adalah lingkungan masyarakat dengan persentase sebesar 56,88% termasuk dalam kriteria cukup berpengaruh.

Kata kunci: kesulitan belajar, respon, kimia

Pendahuluan

Pembelajaran kimia selama ini tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran sains. Umumnya pembelajaran kimia masih berorientasi pada hafalan, selain itu proses penemuan konsep menjadi sering terabaikan karena kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses penemuan konsep menyebabkan kemampuan literasi sains siswa rendah.

Berdasarkan hasil studi PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2012, diketahui bahwa kemampuan literasi sains siswa Indonesia masih rendah. Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 65 negara peserta, atau dengan kata lain menempati peringkat kedua terbawah dari seluruh negara peserta PISA (Kurnia dkk., 2014).

Proses belajar tidak semuanya dapat berhasil. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar adalah prestasi belajar yang umumnya ditunjukkan dalam bentuk nilai kognitif siswa (Caryono dan Suhartono, 2012). Siswa yang memiliki nilai rendah dapat dikatakan belum berhasil sepenuhnya dalam proses belajar. Hal ini dapat disebabkan karena kesulitan yang dialami oleh siswa dalam proses belajar yang biasa disebut sebagai kesulitan belajar.

Kesulitan belajar sering terjadi karena siswa tidak mampu mengaitkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan lamanya sehingga menimbulkan ketidakpahaman atau ketidakjelasan suatu pelajaran (Caryono dan Suhartono, 2012). Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang dialami oleh siswa ditandai dengan adanya hambatan tertentu sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan belajar. Kesulitan belajar tidak hanya disebabkan oleh faktor intelegensi yang rendah, tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor non-intelegensi (Faika dan Side, 2011).

Salah satu mata pelajaran sains yang dapat mengakibatkian kesulitan belajar bagi siswa adalah Kimia. Kimia yang merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam mempelajari tentang sifat materi, struktur materi, perubahan materi serta energi yang menyertai reaksi kimia (Faika dan Side, 2011). Konsep yang kompleks dan abstrak dalan ilmu kimia mengakibatkan siswa berasumsi bahwa pelajaran kimia adalah pelajaran yang sulit (Marsita dkk., 2010). Larutan penyangga merupakan salah satu meteri kimia yang termasuk sulit untuk dipahami. Kesulitan siswa dalam memahami konsep larutan penyangga perlu dianalisis untuk mengetahui penyebab kesulitan tersebut, sehingga nantinya dapat dicari pemecahannya.

Pembahasan

Data yang diperoleh selama penelitian berupa hasil pemberian tes tertulis dan angket yang meliputi tanggapan atau respon siswa mengenai materi larutan penyangga dan faktor-faktor penyebab kesulitan siswa dalam memahami konsep larutan penyangga. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang dialami siswa yang dapat dilihat pada perolehan tes tertulis dan angket.

Hasil Tes Tertulis

penyangga pada tahap pemberian tes dapat dilihat dari hasil jawaban siswa berdasarkan indikator pembelajaran sebagai berikut:

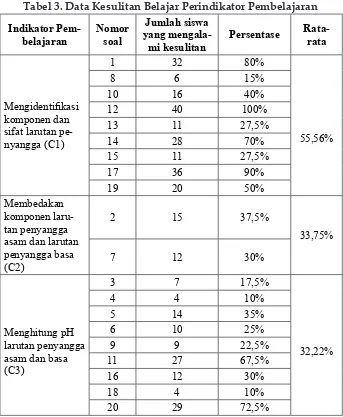

Tabel 3. Data Kesulitan Belajar Perindikator Pembelajaran

Indikator Pem-belajaran Nomor soal Jumlah siswa yang mengala-mi kesulitan Persentase Rata-rata Mengidentiikasi komponen dan sifat larutan pe -nyangga (C1)

1 32 80%

55,56%

8 6 15%

10 16 40%

12 40 100%

13 11 27,5%

14 28 70%

15 11 27,5%

17 36 90%

19 20 50%

Membedakan komponen laru -tan penyangga asam dan larutan penyangga basa (C2)

2 15 37,5%

33,75%

7 12 30%

Menghitung pH larutan penyangga asam dan basa (C3)

3 7 17,5%

32,22%

4 4 10%

5 14 35%

6 10 25%

9 9 22,5%

11 27 67,5%

16 12 30%

18 4 10%

20 29 72,5%

rendah.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa siswa mengalami kesulitan belajar pada soal nomor 12 yaitu “menentukan campuran larutan penyangga berdasarkan komponen-komponen larutan penyangga”, mendapatkan nilai persentase 100%. Nilai persentase ini menunjukkan bahwa semua siswa mengalami kesulitan, dimana 40 siswa tidak dapat menjawab dengan benar. Hal ini dapat terjadi karena hampir semua siswa belum memahami contoh-contoh senyawa asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat, dan garam. Sehingga pada soal nomor 12 ini tergolong sulit bagi siswa.

Hasil Angket

Pengumpulan data didapatkan dari pengisian angket kesulitan belajar oleh siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data berupa gambaran kesulitan belajar siswa yang terbagi ke dalam 4 indikator sebagai berikut:

a. Diri Sendiri

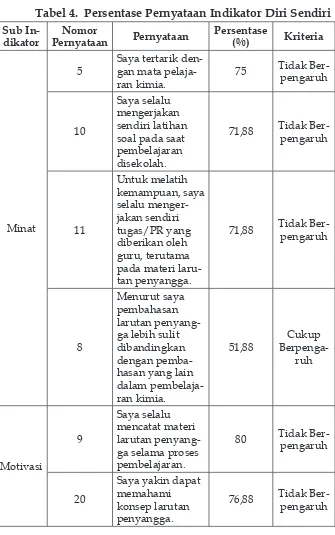

Tabel 4. Persentase Pernyataan Indikator Diri Sendiri

Sub In-dikator Nomor Pernyataan Pernyataan Persentase (%) Kriteria Minat 5Saya tertarik den-gan mata pelaja-ran kimia.

75 Tidak Ber-pengaruh

10

Saya selalu mengerjakan sendiri latihan soal pada saat pembelajaran disekolah.

71,88 Tidak Ber-pengaruh

11 Untuk melatih kemampuan, saya selalu menger-jakan sendiri tugas/PR yang diberikan oleh guru, terutama pada materi laru-tan penyangga.

71,88 Tidak Ber-pengaruh

8

Menurut saya pembahasan larutan penyang-ga lebih sulit dibandingkan dengan pemba-hasan yang lain dalam pembelaja-ran kimia. 51,88 Cukup Berpenga-ruh Motivasi 9 Saya selalu mencatat materi larutan penyang-ga selama proses pembelajaran.

80 Tidak Ber-pengaruh

20

Saya yakin dapat memahami konsep larutan penyangga.

Kesia-pan dan

Perha-tian

3

Saya bisa berkon-sentrasi dengan baik/fokus sela-ma pembelajaran berlangsung.

71,88 Tidak Ber-pengaruh

4

Saya selalu men-gumpulkan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu.

80 Tidak Ber-pengaruh

6

Saya mempun-yai buku catatan khusus untuk mata pelajaran kimia.

74,38 Tidak Ber-pengaruh

12

Saya selalu mem-persiapkan materi atau bahan pela-jaran yang akan dibahas sebelum materi tersebut diajarkan. 57,5 Cukup Berpenga-ruh 13 Saya mempunyai alat tulis lengkap yang dibutuhkan saat pembelajaran larutan penyang-ga.

77,5 Tidak Ber-pengaruh

Fisiologi

1

Saya tidak men-dengar materi yang disampai-kan oleh guru dengan jelas.

68,75 Tidak Ber-pengaruh

2

Saya tidak me-lihat apa yang ditulis/digam-barkan oleh guru dengan jelas.

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dideskripsikan bahwa secara umum masing-masing dari sub indikator memiliki persentase yang termasuk dalam kualiikasi tidak berpengaruh. Namun, pada pernyataan nomor 8 yakni “Menurut saya pembahasan larutan penyangga lebih sulit dibandingkan dengan pembahasan yang lain dalam pembelajaran kimia” memiliki nilai persentase 51,88%. Nilai persentase ini menunjukkan bahwa pada umumnya siswa merasa pembahasan larutan penyangga lebih sulit dibandingkan dengan pembahasan yang lain dalam pembelajaran kimia, sehingga dapat dikatakan pada pernyataan ini termasuk dalam kualiikasi cukup berpengaruh.

Pada pernyataan nomor 12 yakni “Saya selalu mempersiapkan materi atau bahan pelajaran yang akan dibahas sebelum materi tersebut diajarkan” memiliki nilai persentase 57,5%. Nilai persentase ini menunjukkan bahwa pada umumnya siswa merasa kurang mempersiapkan materi atau bahan pelajaran yang akan dibahas sebelum materi tersebut diajarkan, sehingga dapat dikatakan pada pernyataan ini termasuk dalam kualiikasi cukup berpengaruh.

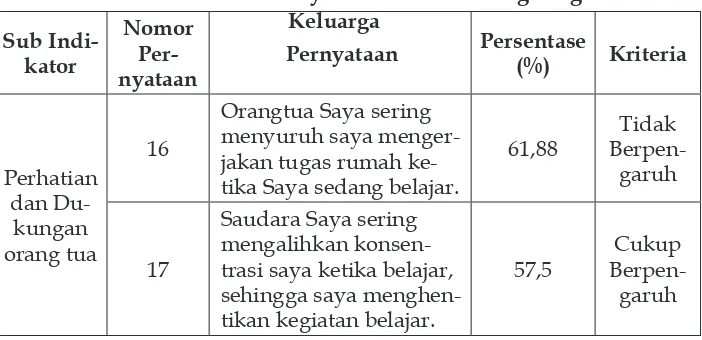

b. Lingkungan Keluarga

[image:34.454.60.411.401.571.2]Indikator lingkungan keluarga terdiri dari sub indikator perhatian dan dukungan orang tua. Dibawah ini disajikan tabel persentase indikator lingkungan keluarga untuk setiap butir pernyataan sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase Pernyataan Indikator Lingkungan Keluarga Sub Indi-kator Nomor Per-nyataan Pernyataan Persentase (%) Kriteria Perhatian dan Du-kungan orang tua 16

Orangtua Saya sering menyuruh saya menger-jakan tugas rumah ke-tika Saya sedang belajar.

61,88

Tidak

Berpen-garuh

17

Saudara Saya sering mengalihkan konsen-trasi saya ketika belajar, sehingga saya menghen-tikan kegiatan belajar.

57,5

Berdasarkan Tabel 5. dapat dideskripsikan bahwa secara umum memiliki persentase yang termasuk dalam kualiikasi tidak berpengaruh. Namun, pada pernyataan nomor 17 yakni “Saudara Saya sering mengalihkan konsentrasi saya ketika belajar, sehingga saya menghentikan kegiatan belajar” memiliki nilai persentase 57,5%. Nilai persentase ini menunjukkan bahwa pada umumnya siswa merasa lingkungan keluarga dapat mengganggu konsentrasi mereka saat belajar, sehingga dapat dikatakan pada pernyataan ini termasuk dalam kualiikasi cukup berpengaruh.

c. Lingkungan Sekolah

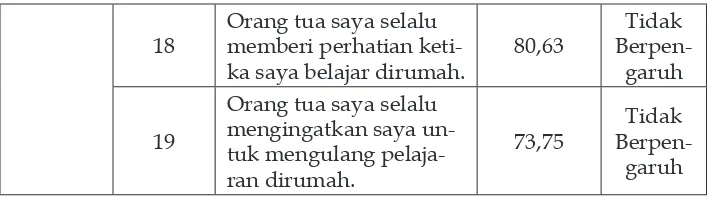

[image:35.454.57.411.55.154.2]Indikator lingkungan sekolah terdiri dari sub indikator sarana dan prasarana. Dibawah ini disajikan tabel persentase indikator lingkungan sekolah untuk setiap butir pernyataan sebagai berikut:

Tabel 6. Persentase Pernyataan Indikator Lingkungan Sekolah Sub Indi-kator Nomor Pernyata-an Pernyataan Persentase (%) Kriteria Sarana dan Prasarana 7

Saya memilik buku cetak/LKS kimia SMA kelas XI. 80 Tidak Berpenga-ruh 14

Menurut saya alat-alat dan bahan untuk prak-tikum kimia terutama pada materi larutan penyangga dilabo-ratorium IPA cukup lengkap. 63,13 Tidak Berpenga-ruh 18

Orang tua saya selalu memberi perhatian keti-ka saya belajar dirumah.

80,63

Tidak

Berpen-garuh

19

Orang tua saya selalu mengingatkan saya un-tuk mengulang pelaja-ran dirumah.

73,75

Tidak

Berdasarkan Tabel 6. dapat dideskripsikan bahwa secara umum memiliki persentase yang termasuk dalam kualiikasi tidak berpengaruh, artinya bahwa siswa memiliki bahan ajar yang dapat menunjang pembelajaran kimia dan siswa merasa alat-alat yang digunakan di laboratorium cukup lengkap.

d. Lingkungan Masyarakat

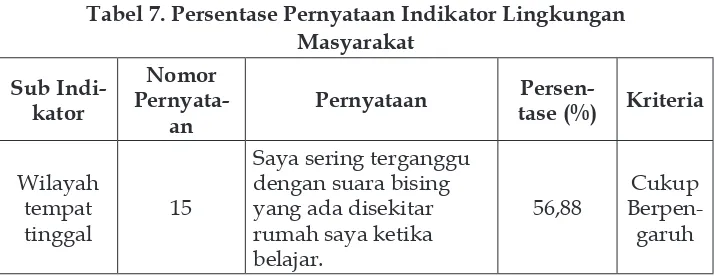

[image:36.454.49.406.237.375.2]Indikator lingkungan masyarakat terdiri dari sub indikator wilayah tempat tinggal. Dibawah ini disajikan tabel persentase indikator lingkungan sekolah untuk setiap butir pernyataan sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase Pernyataan Indikator Lingkungan Masyarakat

Sub Indi-kator

Nomor

Pernyata-an

Pernyataan

Persen-tase (%) Kriteria

Wilayah tempat tinggal

15

Saya sering terganggu dengan suara bising yang ada disekitar rumah saya ketika belajar.

56,88

Cukup Berpen-garuh

Berdasarkan Tabel 7. pada pernyataan nomor 15 yakni “Saya sering terganggu dengan suara bising yang ada disekitar rumah saya ketika belajar” memiliki nilai persentase 56,88%. Nilai persentase ini menunjukkan bahwa pada umumnya siswa merasa sering terganggu dengan suara bising yang ada disekitar rumah mereka ketika belajar, sehingga dapat dikatakan pada pernyataan ini termasuk dalam kualiikasi cukup berpengaruh.

Tabel 8. Persentase Rata-Rata Tiap Indikator

No Indikator Persentase

Rata-Rata (%) Kriteria

1. Diri Sendiri 72,4 Tidak Berpengaruh

2. Lingkungan Keluarga 68,44 Tidak Berpengaruh

3. Lingkungan Sekolah 71,56 Tidak Berpengaruh

4. Lingkungan Masyara-kat 56,88 Cukup Berpengaruh

Dari Tabel 8. didapatkan persentase rata-rata pada setiap indikator sebagai berikut:

a. Diri Sendiri

Pada indikator diri sendiri persentase rata-rata yang didapatkan yakni 72,4%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator diri sendiri termasuk dalam kriteria tidak berpengaruh.

b. Lingkungan Keluarga

Pada indikator lingkungan keluarga persentase rata-rata yang didapatkan yakni 68,44%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator lingkungan keluarga termasuk dalam kriteria tidak berpengaruh. c. Lingkungan Sekolah

Pada indikator lingkungan sekolah persentase rata-rata yang didapatkan yakni 71,56%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator lingkungan sekolah termasuk dalam kriteria tidak berpengaruh. d. Lingkungan Masyarakat

Pada indikator lingkungan masyarakat persentase rata-rata yang didapatkan yakni 56,88%. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria indikator lingkungan masyarakat termasuk dalam kriteria cukup berpengaruh.

Penutup

siswa nilai prestasinya tidak dapat mencapai batas lulus (minimum acceptable performance), kita dapat menyimpulkan bahwa kelas yang bersangkutan patut diduga sebagai kasus yang mengalami kesulitan belajar.

Tes yang diberikan ke siswa terdiri dari 3 tingkat kognitif yang berupa pengetahuan (C1), pemahaman (C2) dan penerapan (C3). Berdasarkan jawaban siswa, diperoleh hasil bahwa dari 40 siswa ternyata secara keseluruhan siswa memperoleh nilai rata-rata sebesar 57,13. Kemudian, berdasarkan perhitungan hasil yang diperoleh siswa pada tiap-tiap aspek yang diukur yaitu berupa pengetahuan (C1) sebesar 55,56% dengan kriteria sedang. Pada aspek pemahaman (C2) sebesar 33,75% dengan kriteria rendah. Pada aspek penerapan (C3) sebesar 32,22% dengan kriteria rendah.

Menurut Suwarto (2013), kesulitan karena mata pelajaran mungkin berkenaan dengan keabstrakan konsep. Suatu mata pelajaran yang bersifat hierarki, yaitu dimulai dari yang paling mudah hingga yang paling sukar akan memerlukan pemahaman yang berkesinambungan. Apabila kesulitan di suatu konsep yang mendasar tidak diatasi, maka akan menimbulkan kesulitan untuk memahami konsep yang berikutnya. Berdasarkan pendapat ini, kesulitan belajar adalah kekurangmampuan siswa dalam menguasai materi.

Berdasarkan Tabel 3. persentase kesulitan tertinggi yaitu pada aspek pengetahuan (C1) yakni mengidentiikasi komponen dan sifat larutan penyangga. Dalam memahami konsep larutan penyangga, siswa sebelumnya harus mengetahui pengertian larutan penyangga, senyawa asam lemah, basa lemah, asam kuat dan basa kuat. Prasyarat tersebut perlu diketahui dan dipahami siswa agar tidak mengalami kesulitan dalam aspek ini.

Menurut Caryono dan Suhartono (2012), Kesulitan belajar sering terjadi karena siswa tidak mampu mengaitkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan lamanya sehingga menimbulkan ketidakpahaman atau ketidakjelasan suatu pelajaran.

yang didasarkan atas individualitas siswa, juga untuk menemukan anak yang memerlukan analisis yang lebih rinci tentang kesulitan belajar mereka (Djamarah, 2011).

Selain pemberian tes, kesulitan belajar siswa dapat dilihat berdasarkan hasil pemberian angket tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa berdasarkan beberapa indikator, diantaranya:

1. Indikator Diri Sendiri

Indikator diri sendiri memperoleh persentase sebesar 72,4% dengan kriteria tidak berpengaruh. Namun berdasarkan sub indikator Kesiapan dan Perhatian serta sub indikator Minat dalam indikator diri sendiri, memperoleh persentase sebesar 57,5% dan 51,88%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum indikator diri sendiri tidak berpengaruh dalam kesulitan belajar siswa, tapi beberapa siswa merasa bahwa indikator diri sendiri berpengaruh dalam kesulitan belajar.

2. Indikator Lingkungan Keluarga

Indikator lingkungan keluarga memperoleh persentase sebesar 68,44% dengan kriteria tidak berpengaruh. Namun berdasarkan sub indikator Perhatian dan Dukungan Orang tua dalam indikator lingkungan keluarga, memperoleh persentase sebesar 57,5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum indikator lingkungan keluarga tidak berpengaruh dalam kesulitan belajar siswa, tapi beberapa siswa merasa bahwa indikator lingkungan keluarga berpengaruh dalam kesulitan belajar.

3. Indikator Lingkungan Sekolah

Indikator lingkungan sekolah memperoleh persentase sebesar 71,56% dengan kriteria tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum indikator lingkungan sekolah tidak berpengaruh dalam kesulitan belajar siswa.

4. Indikator Lingkungan masyarakat

Indikator lingkungan masyarakat memperoleh persentase sebesar 56,88% dengan kriteria cukup berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum indikator lingkungan masyarakat berpengaruh dalam kesulitan belajar siswa.

mendapatkan nilai di bawah KKM. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat saat ini dapat memberikan dampak buruk terhadap prestasi belajar siswa.

Menurut Sabri (2007), terdapat beberapa faktor yang dapat menyababkan kesulitan belajar bagi siswa, yaitu: rendahnya kemampuan intelektual atau kecerdasan anak, gangguan-gangguan perasaan atau emosi, kurangnya motivasi dalam belajar, kurangnya kematangan untuk belajar, latar belakang sosial yang tidak menunjang, kebiasaan belajar yang kurang baik, kemampuan mengingat yang lemah atau rendah, terganggunya alat indera, proses belajar mengajar yang tidak sesuai, dan tidak adanya dukungan dari lingkungan belajar.

Menurut pendapat lain yaitu Djamarah (2011) menyatakan bahwa: “Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana anak didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar.” Oleh sebab itu, dapat dikatakan siswa kelas XI MIA Reguler SMA Al-Hasra cenderung mengalami kesulitan belajar karena mendapatkan gangguan dari lingkungan masyarakat yang tidak kondusif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa adalah lingkungan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari persentase tiap-tiap indikator faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa yang meliputi :

1. Diri Sendiri dengan persentase 72,4% termasuk dalam kriteria tidak berpengaruh.

2. Lingkungan Keluarga dengan persentase 68,44% termasuk dalam kriteria tidak berpengaruh.

3. Lingkungan Sekolah dengan persentase 71,56% termasuk dalam kriteria tidak berpengaruh.

Daftar Pustaka

Caryono, Suhas dan Suhartono. (2012). Analisis Deskriptif Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Mata Pelajaran Matematika di SMA Negeri 8 Purworejo Tahun Pelajaran 2012/2013. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Makalah di Presentasikan dalam seminar nasional matematika dengan tema “Kontribusi Pendidikan Matematika dan Matematika dalam Membangun Karakter Guru dan Siswa” pada tanggal 10 november 2012 di jurusan pendidikan matematika FMIPA UNY.

Djamarah, Syaiful Bahri. (2011). Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.

Faika, Siti dan Side, Sumiati. (2011). Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Perkuliahan Kimia Dasar di Jurusan Kimia. Jurnal Chemica Vol. 2 Nomor 2.

Kalsum, Siti dan Devi, Poppy K. (2009). KIMIA 2 SMA dan MA Kelas XI.

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Kurnia, Feni, Zulherman dan Fathurohman, Apit. (2014). Analisis Bahan Ajar Fisika SMA Kelas XI di Kecamatan Indralaya Utara Berdasarkan Kategori Literasi Sains. Jurnal Inovasi dan Pembelajaran Fisika Vol.1 No.1, ISSN : 2355-7109. Universitas Sriwijaya.

Marsita, Resti A, Priatmoko, Sigit dan Kusuma, Ersanghono. (2010). Analisis Kesulitan belajar Kimia Siswa SMA dalam Memahami Materi Larutan Penyangga dengan menggunakan Two-Tier Multiple Choice Diagnostic Instrument. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia Vol. 4, No.1.

Permana, Irvan. (2009). Memahami Kimia SMA/MA Kelas XI Semester 1 dan 2 Program Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Sabri, Alisuf. (2007). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Sapuroh, Siti. (2010). “Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Memahami Konsep Biologi pada Konsep Monera”. Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Somadoyo, Samsu. (2013). Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sudijono, Anas. (2011). Pengantar Statistik Pendidikan.Jakarta: Rajawali Pers.

Suwarto. (2013). Pengembangan Tes Diagnostik dalam Pembelajaran (Penduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syah, Muhibbin. (2010). Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Syamsudin, Abin. (2005). Psikologi Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

TANTANGAN

IMPLEMENTASI

PROFESSIONAL

LEARNING

DASAR DAN UPAYA GURU UNTUK

MENGATASINYA

Sri Wuryastuti

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung

Abstrak: Anak yang mengalami fobia sekolah akan cenderung mengalami kesulitan dalam berhubungan secara sosial. Anak yang memiliki kemampuan berhubungan dengan teman sebaya cenderung lebih mudah untuk bergaul, bermain dan menyesuaikan diri. Sebaliknya anak yang tidak memiliki kemampuan untuk berhubungan sosial cenderung mengalami kesulitan berhubungan secara sosial dengan teman sebayanya. Anak usia sekolah dianggap lebih dewasa secara isik dan psikologis dan dalam hal kematanagan emosi. Sehingga ketika saat pertama masuk ke sekolah, seharusnya hal itu menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan karena anak akan melihat dan mengalami hal-hal yang baru. Misalnya anak akan memakai seragam, tas serta peralatan sekolah yang baru, teman-teman baru, guru baru serta lingkungan yang baru. Hal itu merupakan harapan dari orang tua dan guru. Harapan orang tua atau guru tersebut tidak selalu menjadi kenyataan, karena ada beberapa anak yang mengalami kekhawatiran atau ketakutan untuk ke sekolah. Ketakutan pada anak untuk bersekolah sebenarnya merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Rasa takut anak pada umumnya sebagai tanggapan untuk melindungi diri dari suatu hal. Namun pada beberapa anak, ketakutan tersebut dapat menjadi suatu hal yang irrasional dan berdampak sangat besar pada keinginan untuk tidak sekolah. Hal irrasional seperti inilah yang dinamakan fobia sekolah.

Pendahuluan

Selain masalah konlik sosial, anak yang mengalami Attention

Deicit Hyperactivity Disorder (ADHD) juga dapat mengalami kesulitan berperilaku dan kesulitan bersosialisasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kosasih (2012: 7) bahwa ADHD memberikan gambaran tentang suatu kondisi medis yang mencakup disfungsi otak. Jika terjadi pada seorang anak, keadaan tersebut dapat menyebabkan berbagai kesulitan belajar, kesulitan berperilaku dan kesulitan bersosialisasi.

Selain masalah konlik sosial, masalah perkembangan sosial lainnya yang terjadi pada anak-anak adalah gejala fobia sosial (social auxiety disorder). Anak yang mengalami gejala fobia sosial, merasakan kecemasan sosial yang irrasional, rasa takut dan malu yang berlebihan dalam interaksi sehari-hari. Menurut Tirtojiwo (2002), ganngguan kecemasan sosial mempengaruhi emosi dan perilaku. Hal ini juga dapat menyebabkan gejala isik yang signiikan. Tanda-tanda gejala emosi dan perilaku kecemasan sosial termasuk:

1) Takut secara berlebihan ketika berinteraksi dengan orang lain. 2) Takut situasi dimana orang tersebut merasa dinilai.

3) Takut memalukan diri sendiri

4) Takut bahwa orang lain akan melihat bahwa dirinya cemas 5) Kecemasan yang mengganggu rutinitas, sekolah atau pekerjaan

lain.

6) Menghindari melakukan sesuatu atau berbicara dengan orang karena takut malu.

7) Menghindari situasi dimana yang bersangkutan menjadi pusat perhatian.

8) Kesulitan membuat kontak mata. 9) Kesulitan berbicara.

Sedangkan menurut Ayub, fobia sosial merupakan gangguan yang biasanya mulai timbul sejak dini dan bersifat kronik. Bila tidak diobati akan cepat menimbulkan berbagai keterbatasan dalam kehidupan sosial, aktiitas profesional, kemampuan mencari nafkah dan berkontribusi pada masyatakat luas. Sedangkan menurut Stravynski (2007) orang yang mengalami fobia sosial mempunyai gejala-gejala yaitu detak jantung lebih cepat, pernafasan lebih cepat, otot tegang, dan ingin buang air kecil. Menurut Soemanto (2012:188), kecemasan-kecemasn tersebut yang menggambarkan keadaan emosional peserta didik dapat meyebabkan anak menolak untuk pergi ke sekolah atau fobia sekolah.

kesulitan dalam berhubungan secara sosial. Anak yang memiliki kemampuan berhubungan dengan teman sebaya cenderung lebih mudah untuk bergaul, bermain dan menyesuaikan diri. Sebaliknya anak yang tidak memiliki kemampuan untuk berhubungan sosial cenderung mengalami kesulitan berhubungan secara sosial dengan teman sebayanya.

Berdasarkan penelitian Ahman (Aianti, 2014) diketahui bahwa siswa sekolah dasar cenderung lemah dalam kemampuan menghargai teman sebaya, belum memiliki kemampuan untuk bersaing dengan teman sebaya secara sportif dan kurang setia kawan. Padahal disisi lain anak memiliki keinginginan untuk diperhitungkan dan mendapatkan mendapatkan tempat dalam kelompok sebayanya. Kondisi yang dikemukakan Ahman dari hasil penelitiannya tersebut menurut penulis dapat menimbulkan terjadinya konlik sosial yang terjadi diantara teman sebaya. Dari konlik sosial akan menyebabkan terjadinya bulying dan dampak selanjutnya adalah fobia sekolah.

Anak usia sekolah dianggap lebih dewasa secara isik dan psikologis dan dalam hal kematanagan emosi. Sehingga ketika saat pertama masuk ke sekolah, seharusnya hal itu menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan karena anak akan melihat dan mengalami hal-hal yang baru. Misalnya anak akan memakai seragam, tas serta peralatan sekolah yang baru, teman-teman baru, guru baru serta lingkungan yang baru. Hal itu merupakan harapan dari orang tua dan guru. Harapan orang tua atau guru tersebut tidak selalu menjadi kenyataan, karena ada beberapa anak yang mengalami kekhawatiran atau ketakutan untuk ke sekolah. Ketakutan pada anak untuk bersekolah sebenarnya merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Rasa takut anak pada umumnya sebagai tanggapan untuk melindungi diri dari suatu hal. Namun pada beberapa anak, ketakutan tersebut dapat menjadi suatu hal yang irrasional dan berdampak sangat besar pada keinginan untuk tidak sekolah. Hal irrasional seperti inilah yang dinamakan fobia sekolah.

Menurut Tridhonanto (2014) fobia sekolah biasanya terjadi pada masa transisi seperti menjelang kenanikan kelas, awal tahun ajaran atau masuk sekolah baru (TK/ SD). Epidemiologi fobia sekolah terjadi antara 1% sampai 5% terjadi pada hampir semua sekolah, presentase kejadian sama, antara anak laki-laki dengan anak perempuan, walauppun fobia sekolah terjadi pada semua umur sekolah tetapi hanya terjadi pada usia 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tahun, tidak ada perbedaan sosial ekonomi yang memengaruhi fobia sekolah ( Fremont dalam Handayanti dkk, 2007).

lebih banyak mengalami fobia sekolah. berkisar sekitar 75% dibandingkan anak laki-laki yang hanya 25%. Hal ini terjadi karena anak perempuan biasanya lebih memperlihatkan rasa takutnya akan sekolah dibandingkan anak laki-laki. Sedangkan menurut Davidson (1960) kemungkinan terjadinya fobia sekolah pada anak laki-laki dan perempuan adalah sama.

Pengertian Fobia Sekolah

Secara lebih detil Miller, Barret dan Hamped (Rini; 2013: 4.11) mendeinisikan fobia sebagai jenis tertentu dari ketakutan yang tidak proporsional terhadap realitas dari situasi, tidak dapat dikontrol secara disengaja, menyebabkan individu menghindari situasi yang di takuti, bertahan dalam periode waktu yang lama, dan bersifat maladaptif.

Berikut ini pengertian fobia sekolah oleh beberapa pakar. Harlock (1993) mendeskripsikan fobia sekolah sebagai keengganan bersekolah secara total atau sebagian dan dinyatakan dengan gejala isik misalnya rasa mual, tidak ingin makan, dan sedikit demam. Anak itu mungkin pergi kesekolah lalu mengeluh tentang masalah somatik seperti sakit perut atau sakit kepala. Sedangkan Kelly (2005) berpendapat bahwa school phobia berkenaan dengan rasa keengganan yang luar biasa dari anak untuk pergi ke sekolah yang merupakan dampak dari kecemasan yang hebat dan rasa takut yang tidak wajar. Hal ini disertai dengan gejala somatik yang selalu digunakan sebagai alasan untuk tetap dirumah dan sering hilang setelah anak tersebut yakin bahwa dia tidak harus bersekolah. Sedangkan menurut C’soti (2013) fobia sekolah bukanlah “fobia” sebenarnya. Hal ini jauh lebih kompleks dan melibatkan gangguan termasuk “separation anxiety”, “agora phobia” dan fobia sosial, meskipun kecemasan ini berpusat disekitar lingkungan sekolah. Pada kenyataannya, anak fobia sekolah takut meniggalkan rumah yang aman.

Jadi fobia sekolah adalah bentuk kecemasan yang tinggi terhadap sekolah. Anak merasakan tidak aman, sensitif dan seringkali tidak tahu bagaimana harus menghadapi emosi yang mereka rasakan. Mereka merasa tegang dan sakit secara isik setiap saat masuk sekolah.

Proses Terjadinya Fobia Sekolah

kanak-kanak walaupun dapat juga terjadi saat dewasa. Ciri-ciri psikis antara lain muncul rasa cemas atau takut, tetapi tanpa dasar yang jelas dan cenderung panik. Ciri isik antara lain gemetar, nafas menjadi cepat dan jantung berdebar debar. Saat seseorang mengalami serangkaian peristiwa buruk (traumatis) ataupun ekstrim, timbul ketegangan luar biasa. Karena tubuh manusia tidak mungkin terus menerus tegang, upaya peredaan ketegangan biasanya dilakukan manusia secara tanpa sadar melalui mekanisme pertahanan diri dengan cara penekanan (repression) gangguan tersebut ke bawah sadar.

Jika seseorang tidak mampu mengatasi peristiwa traumatis tersebut, praktis pertumbuhan normal mentalnya mengalami penurunan (degradasi) ataupun terhenti (iksasi). Pada peristiwa iksasi tersebut, mental kita membentuk konigurasi tertentu dan relatif permanen. Di kemudian hari jika terdapat stimulan yang sama atau mirip, maka pola respon yang akan dipakai adalah pola respon yang terakhir dikenal atau biasa disebut regresi. Pada kebanyakan orang, fobia dianggap tidak penting ataupun mengganggu dirinya. Sesungguhnya fobia sangat merugikan pertumbuhan normal mental seseorang dan biasanya kerugian tersebut baru disadari saat semuanya sudah sangat terlambat (kehilangan waktu, kesempatan dan kehidupan sosial).

Fiksasi adalah suatu keadaan dimana mental seseorang menjadi terkunci yang disebabkan oleh ketidak mampuan orang yang bersangkutan dalam mengendalikan perasaan takutnya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya fobia sekolah

1) Bullying

Bullying mengarah pada tindakan yang menggagu orang lain, dilakukan secara sengaja dan sifatnya tekanan isik ataupun psikologis. Agar lebih lengkap pemahaman tentang bullying penulis kemukakan tentang bullying dari beberapa pakar. Erling Rolland (Brendan Bryne,1994:13) berpendapat bahwa bullying adalah kekerasan yang terjadi dalam waktu lama, secara isik atau psikologi yang dikondisikan secara individu atau kelompok yang tidak dapat membela dirinya sendiri dalam situasi yang nyata. Sedangkan Delwyin Tattum (Brendan Bryne,1994:12) menyatakan bahwa bullying mencakup tindakan anti sosial seperti serangan, pemerasan, intimidasi dan kekerasan. Bullying merupakan kekerasan yang terjadi secara kontinum dan dilakakukan secara sadar dan disengaja.

depresi, rendahnya kepercayaan diri atau minder, pemalu dan penyendiri, merosotnya prestasi akademik, merasa terisolasi dalam pergaulan, terpikir atau mencoba untuk bunuh diri.

Penderita mental yang dirasakan menyebabkan anak korban bullying mempunyai kenginan untuk terus menerus tinggal di rumah dan mogok ke sekolah, kerena masa ketakutan dan kecemasan yang sangat mendalam kepada pelaku bullying. Jadi bullying yang terjadi di sekolah menyebabkan anak korban bullying mengalami fobia sekolah.

Selain bullying, ada kekerasan lain yang terjadi pada anak yang dinamakan Child abuse. Child abuse adalah tindakan melukai yang berulang-ulang baik secara isik maupun emosinal kepada anak yang harusnya dilindungi, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi, dan cemoohan yang permanen, atau kekerasan seksual dimana hal ini biasanya dilakukan oleh para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat dan melindungi anak-anak itu (Suyanto, 2013:90). 2) Tidak suka pada guru

Terdapat beberapa anak yang tidak menyukai perilaku guru terutama guru yang galak. Sebagai bentuk rasa ketidaksukaannya pada guru maka ia menjadi malas ke sekolah. Dalam hal ini guru harus mengintropeksi diri. Guru harus mengubah perilaku tersebut, guru harus bersikap empatik, menerima, hangat dan terbuka kepada peserta didik. Seperti yang diungkapkan oleh Mulyasa (2005: 172) bahwa guru harus bersikap positif dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di sekolah dan melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran. Jika guru tidak bersikap demikian berarti guru tersebut tidak bertanggung jawab dan membiarkan peserta didik malas ke sekolah.

3) Tidak bisa lepas dari ibu

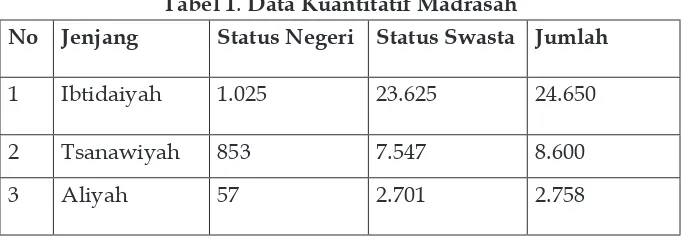

Hal ini terjadi pada anak-anak yang memppunyai ibu yang tinggal di rumah. Berbeda dengan anak yang mempunyai ibu yang bekerja, anak sudah terbiasa dan menyadari bahwa mereka harus ditinggal untuk bekerja. Seandainya ibu sering di rumah, maka ia seringkali kalah melawan kemauan anaknya yang selalu ingin dekat dengan anaknya. Dalam hal ini ib