SADUR

SADUR

SEJARAH TERJEMAHAN DI INDONESIA

DAN MALAYSIA

Editor

Henri Chambert-Loir

KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

École française d’Extrême-Orient

Forum Jakarta-Paris

Pusat Bahasa

Diedit oleh Henri Chambert-Loir

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

© École française d’Extrême-Orient

Cetakan pertama, November 2009

KPG: 418 04 09 0308 ISBN: 13 978 979 91 0214-0

Tata Letak : Ade Pristie Wahyo Gambar Sampul : Wendie Artswendo

Penerjemah

Winarsih Arifin Mimi Larasati Supomo Suryohudoyo Aleksius Armanjaya Tita Marlita Rara Tanjung

Manneke Budiman Ediati Kamil Ade Pristie Wahyo Maria Yoseph Florisan Tri Pujanarto Wiwin Triwinarti Wahyu Mien Har Hendra Setiawan Saraswati Wardhany Rahayu Surtiati Hidayat Caroline Supriyanto-Breur Monique Zaini-Lajoubert Aryati Hunter Arif Subiyanto

Diterbitkan oleh KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerja sama dengan École française d’Extrême-Orient, Forum Jakarta-Paris,

Pusat Bahasa, dan Universitas Padjadjaran.

Cet ouvrage, publié dans le cadre du programme d’aide à la publication, bénéficie du soutien du Ministère français des Affaires étrangères à

travers le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Indonésie

et le Centre Culturel Français de Jakarta.

Buku ini diterbitkan atas dukungan Departemen Luar Negeri Prancis dalam rangka program bantuan penerbitan yang dikelola oleh Kedutaan

Besar Prancis di Indonesia, Bagian Kerjasama dan Kebudayaan, serta Pusat Kebudayaan Prancis di Jakarta.

Alamat penerbit :

KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Gedung Kompas Gramedia, Blok 1 lt. 3 Jl. Palmerah Barat No. 29-37, JKT 10270

DAFTAR ISI

Pendahuluan . . . 9

• Henri Chambert-Loir . . . Uraian Umum, I: Bahasa-Bahasa Asing . . . 21

• Bahasa Sanskerta di Nusantara: Terjemahan, Pemribumian dan Identitas Antardaerah, oleh Thomas Hunter . . . 23

• “Penerjemahan” Bahasa Arab ke dalam Bahasa Melayu: Sebuah Renungan, oleh A.H. Johns . . . 49

• Jalinan dan Khazanah Kutipan: Terjemahan dari Bahasa Parsi dalam Kesusastraan Melayu, Khususnya yang Berkaitan dengan “Cerita-Cerita Parsi”, oleh Vladimir Braginsky . . . . 59

• Terjemahan dari Bahasa Urdu dalam Kesusastraan Tradisional Melayu, oleh Vladimir Braginsky & Anna Suvorova . . . 119

• Kesusastraan Tionghoa dalam Terjemahan Melayu/Indonesia, Dahulu dan Sekarang, oleh Leo Suryadinata . . . .. . . 155

• Terjemahan Sastra dari Bahasa-Bahasa Eropa ke dalam Bahasa Melayu sampai Tahun 1942, oleh Doris Jedamski . . . 171

• Tinjauan tentang Terjemahan Buku-Buku Bahasa Jepang ke dalam Bahasa Melayu, oleh Kasuya Toshiki, Edi Priyono, Urano Takao, Wakabayashi Satoko . . . 205

Uraian Umum, II: Bahasa-Bahasa Nusantara . . . 213

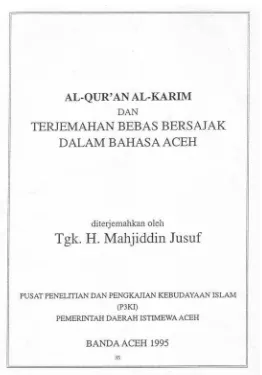

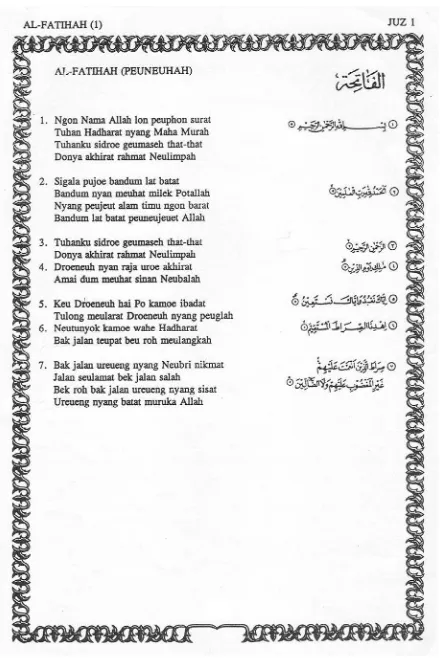

• Terjemahan dalam Sastra Aceh dari Masa ke Masa, oleh Imran T. Abdullah . . . 215

• Karya Terjemahan di Pulau Bali Dahulu dan Sekarang, oleh H.I.R. Hinzler . . . 235

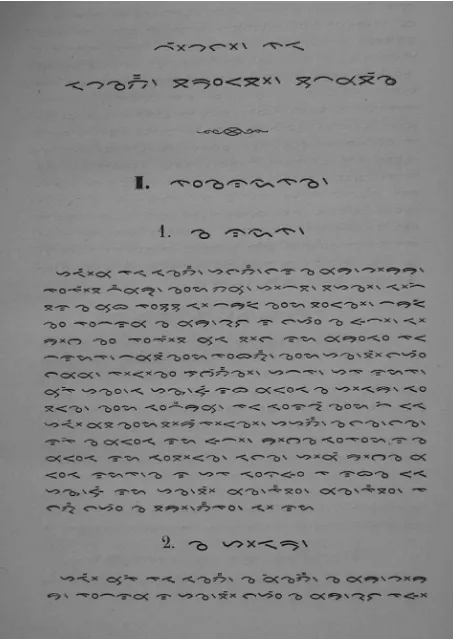

• Sejarah Terjemahan di Tanah Batak, oleh Uli Kozok . . . 247

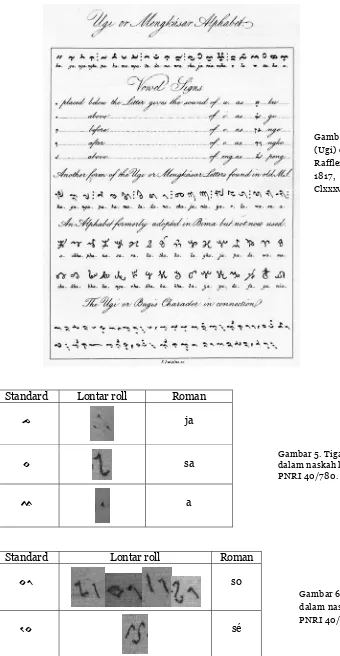

• Terjemahan dalam Bahasa Bugis, oleh C.C. Macknight . . . 265

• Perbingkaian Penerjemahan di Makassar, oleh William Cummings . . . 273

• Penerjemahan di Lombok, oleh G.E. Marrison . . . 285

• Terjemahan Bahasa Sunda, oleh Ajip Rosidi . . . 299

Penyerapan Bahasa . . . 307

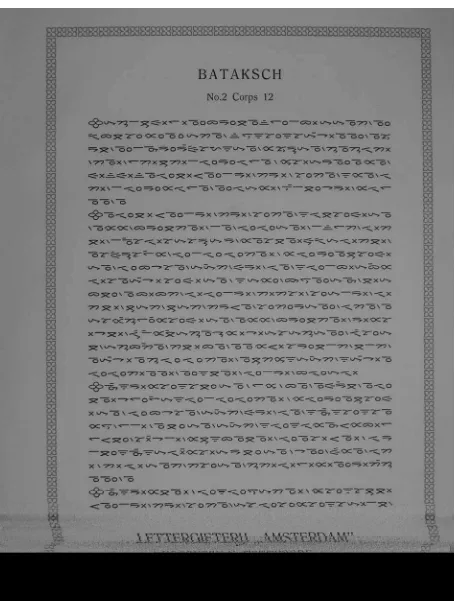

• Aksara, Huruf, Lambang: Jenis-Jenis Tulisan dalam Sejarah, oleh Roger Tol, Willem van der Molen, Uli Kozok, Henri Chambert-Loir . . . 309

• Berbahasa, oleh James Siegel . . . 339

Ranah Melayu, oleh Claude Guillot . . . 359

• Ngalogat di Pesantren Sunda: Menghadirkan yang Dimangkirkan, oleh Iip Dzulkifli Yahya . . . 363

• Bahasa Tanpa Nama, oleh Benedict R.O’G. Anderson . . . 379

Menghindari Ketaksaan, I: Firman Tuhan . . . 395

• Menerjemahkan al-Qur’an ke dalam Bahasa-Bahasa di Indonesia, oleh Peter Riddell . . . 397

• Negara, Kitab Suci dan Politik: Terjemahan Resmi al-Qur’an di Indonesia, oleh Moch. Nur Ichwan . . . 417

• Naskah Terjemahan Antarbaris: Kontribusi Kreatif Dunia Islam Melayu-Indonesia, oleh Azyumardi Azra . . . 435

• Ifta’ sebagai Terjemahan Tergambar: Hierarki Tersamar dalam Bahasa dan Tulisan Islam, oleh Michael Laffan . . . 445

• Ikhtisar Sejarah Penerjemahan Alkitab di Indonesia, oleh Lourens de Vries . . . 459

• Terjemahan Alkitab ke dalam Bahasa Melayu dan Indonesia: Masa Lalu dan Kini, oleh Daud Soesilo . . . 489

• Soal yang Berganti-Ganti dalam Penerjemahan Kitab Suci ke dalam Bahasa Melayu pada Abad ke-19 dan 20, oleh Robert A. Hunt . . . 513

• Seperti Kerbau Melalui Lubang Jarum: Proyek Penerjemahan Alkitab di Pedesaan Sulawesi, oleh René van den Berg . . . 527

Menghindari Ketaksaan, II: Peristilahan Teknis . . . 547

• Menebar Habis Bayang-Bayang Allah: Renungan tentang Pemindahan Konsep- Konsep Politik Arab ke dalam Bahasa Melayu dan Indonesia, oleh Michael Laffan 549 • Penerjemahan Hukum Kolonial ke dalam Bahasa Melayu dan Indonesia: Satu Pengantar, oleh Ab Massier . . . 569

• Penerjemahan Ilmu dan Teknologi di Indonesia, oleh Jérôme Samuel . . . 593

• Mengindonesiakan Istilah-Istilah “Perlakuan Panas” atau Bagaimana Menyadur Kata Lama Menjadi Istilah Baru, oleh Jérôme Samuel . . . 613

• Terjemahan Kalender India ke dalam Jawa Kuno, oleh Ian Proudfoot . . . 631

Terjemahan, Wibawa, Masyarakat . . . 655

• Kebijakan Kolonial di Hindia Belanda, oleh Doris Jedamski . . . 657

• Nona Diana: Ras dan Gender dalam Sastra Belanda dan Melayu, oleh Tineke Hellwig . . . 679

• Ideologi dan Kesusastraan Soviet dalam Terjemahan Indonesia, oleh Alexander Ogloblin . . . 691

• Terjemahan Kiri, oleh Ibarruri Sudharsono . . . 701

• Kecenderungan Modern dalam Penerjemahan Islam, oleh Johan Meuleman . . . . 725

• Menuturkan Kebenaran: Tuturan di Televisi Indonesia Zaman Orde Baru, oleh Jennifer Lindsay . . . 739

Penjelmaan dan Peralihan . . . 753

• Budaya Bahasa Kosmopolit dan Relief-Relief Kisah Rama di Candi Loro Jonggrang, Prambanan, oleh Peter Worsley . . . 755

Sunda pada Abad ke-19, oleh Mikihiro Moriyama . . . .. . . 809 • Terjemahan dalam Bahasa Melayu di Malaysia dari Abad ke-19 sampai Tahun

1930-an, oleh Monique Zaini-Lajoubert . . . 823 • Menjadi Penulis Modern: Penerjemahan dan Angkatan 45 di Jakarta Masa

Revolusi, oleh Keith Foulcher . . . 835

Terjemahan dan Pertunjukan . . . 855 • Penerjemahan Alih-Wahana: Bentuk-Bentuk Stilistika dan Kaidah-Kaidah

Ekspresi dalam Kesenian Jawa Kuno, oleh Edi Sedyawati . . . 857 • Menerjemahkan Sastra Klasik di Bali, oleh Raechelle Rubinstein . . . 867 • Seorang Pujangga Tionghoa dari Surabaya? Sepak Terjang Yap Gwan Thay di

Era Penerjemahan, oleh Matthew Isaac Cohen . . . 877 • Penerjemahan/Penyampaian di Teater Rakyat Indonesia, oleh Barbara Hatley . . . 895 • Membuat Drama Asing Berbicara kepada Penonton Indonesia: Universalisme dan

Identitas Pasca-Kolonial dalam Teater-Seni Indonesia Modern, oleh

Michael H. Bodden . . . 911

Perpindahan Antarbahasa . . . 931 • “Men-jawa-kan” Mahabharata, oleh Suryo Supomo . . . 933 • Surpanaka di Jawa dan di India: Perbandingan antara Ramayana Jawa Kuno dan

Sumbernya dari India, oleh Willem van der Molen . . . 947 • Kawi Miring: Terjemahan Karya Sastra Jawa Kuno di Sebuah Keraton Jawa

Tengah Abad ke-18, oleh Barbara McDonald . . . 957 • Roman Aleksander dalam Sastra Jawa, oleh Siti Chamamah Soeratno . . . 969 • Dua Pengembaraan Hikayat Indraputra, oleh Vladimir Braginsky . . . 975 • Citra-Citra Jawa yang Dipindahkan ke dalam Dunia Melayu, oleh Achadiati Ikram 1001 • Tiga Wajah Julius Caesar: Gender dan Politik dalam Terjemahan, oleh

Melani Budianta . . . . . . . 1011 • Puisi Rusia dalam Beberapa Terjemahan dan Tafsiran Indonesia, oleh

Maria Boldyreva . . . .. . . 1025

Penerjemah . . . 1031 • Mpu Tantular dan Cakrawala Harapan dalam Kakawin Sutasoma, oleh

Toru Aoyama . .. . . .. . . 1033 • Penulis dan Penerjemah Ulama Palembang: Menghubungkan Dua Dunia,

oleh Oman Fathurahman . . . 1045 • William Shellabear dan Alkitab Terjemahannya, oleh Robert A. Hunt . . . 1057 • Menerjemahkan Jawa ke Eropa: Kiprah Keluarga Winter, oleh Vincent J.H.

Houben . . . 1067 • Catatan tentang Karya-Karya Terjemahan C.F. Winter ke dalam Bahasa Jawa,

oleh Stuart Robson . . . 1077 • Tak Kenal Maka Tak Sayang: Proyek Terjemahan Wilson Tjandinegara, oleh

Pam Allen . . . 1083 • Penyambung Lidah Kekuasaan: Pak Widodo, Juru Bahasa Presiden Soeharto,

oleh Francois Raillon . . . 1093 • Beberapa Catatan tentang Pengalaman Menerjemahkan, oleh Ajip Rosidi . . . 1103

PENDAHULUAN

Henri Chambert-Loir

alau melihat situasi penerbitan di Indonesia sekarang ini, jika misalnya masuk sebuah toko buku yang besar di Jakarta, kita tidak boleh tidak terkesan oleh proporsi buku-buku terjemahan. Rupanya separuh atau malah lebih dari semua buku yang terbit berupa terjemahan. Bahasa sumber yang pertama tentunya bahasa Inggris, disusul bahasa Jepang (karena jumlah fantastis manga yang diterbitkan), kemudian bahasa Arab (di bidang agama), dan keempat bahasa Prancis. Beberapa di antara terjemahan itu (misalnya

Harry Potter, novel-novel populer Amerika seperti karya John Grisham, buku perkem-bangan diri jenis Chicken Soup for the Soul, atau buku pintar untuk mendadak jadi kaya) merupakan best-sellers yang lebih laris dari buku-buku asli Indonesia yang laku paling baik, seperti Laskar Pelangi, Ayat-Ayat Cinta, atau novel Ayu Utami, Saman.

Situasi pada masa lalu tentu saja amat berbeda. “Buku” (berupa naskah) pada masa itu jauh lebih langka, karya yang ditulis dan dibaca/didengar jauh lebih sedikit, tetapi terjemahan juga mencapai angka proporsi yang amat besar.

Suatu kecenderungan baru dalam penampilan buku-buku terjemahan masa kini, ialah judulnya tetap judul asing, sedangkan judul Indonesia dicetak lebih kecil, seolah-olah keterangan belaka. Dilihat sepintas, bukunya kelihatan seperti buku dalam bahasa aslinya, maka muncul kesan bahwa tidak ada perbedaan antara teks asli dan terjemahannya,

bahwa terjemahan bening, tembus pandang, seperti suatu alat yang memungkinkan kita melihat teks yang sebenarnya.

Apakah kesan ini juga berlaku pada masa lalu? Sebenarnya, ya dan tidak. Di satu sisi, kita sering menemukan dalam sastra lama pernyataan seorang penyalin yang menerang-kan cara kerjanya. Dalam beberapa naskah Melayu umpamanya, penyalin kadang menje-laskan bahwa karya yang bersangkutan diterjemahkannya “tanpa ditambah atau dikurangi”. Seorang penyalin Aceh, Tgk. Nyak Ahmad Cot Paleue, tahun 1889, menjelaskan,

Hendak kami gubah satu hikayat, bahasa Arab karangan orang

Maka kini kami Acehkan, agar terang siapa yang pandang

Tidak sedikit kurang-lebih, tiada alih bagai ditimbang

(diterjemahkan dari bahasa Aceh oleh Imran T. Abdullah, lih. di bawah ini)

Ditemukan juga terjemahan yang agak “kasar”, mungkin karena penerjemah tidak menguasai salah satu bahasa dengan baik (bahasa asing buat orang Nusantara, bahasa Melayu buat orang asing), tetapi mungkin juga karena penerjemah tidak berusaha sepenuhnya untuk menghilangkan ”bau asing” dari teks aslinya. Terjemahan yang terlampau harfiah bisa menimbulkan kesalahpahaman. Namun bisa juga sengaja: demikianlah terjemahan sejum-lah kitab Arab, apalagi yang ditulis “ber-jenggot”, yakni berbentuk miring di antara baris teks asli (lih. Azyumardi Azra dan Iip

Dzulkifli Yahya di bawah ini), yang teks Melayu atau Sundanya tidak dimaksudkan sebagai terjemahan yang sempurna, lancar dan bergaya, melainkan sebagai keterangan dan tafsiran untuk memahami teks asli. Dalam hal ini, teks terjemahan bukan satu pengganti teks asli, melainkan sebuah peranti untuk meng-akses teks asli itu.

Tetapi di sisi lain, terdapat juga ter-jemahan yang tidak diakui sebagai terter-jemahan, yang tampil sebagai teks asli, malah nama pengarang aslinya tidak disebut sama sekali. Ini suatu kecenderungan yang berlaku dalam kebanyakan sastra klasik Indonesia (kecuali di bidang agama), dan berlaku juga pada paruh kedua abad ke-19, waktu karya sastra masih dianggap sebagai milik umum yang boleh diolah kembali oleh orang lain.

Sepanjang sejarah perkembangan usaha penerjemahan ini, selama satu milenium sampai beberapa dasawarsa belakangan ini, tidak pernah ada di Nusantara suatu renungan spesifik dalam bahasa apa pun mengenai kerja dan seni terjemahan. Kini terdapat beberapa buku kecil, yang umumnya ditulis oleh ahli linguistik, tentang makna dan teknik per-nerjemahan (a.l. Suhendra Yusuf 1994, Benny Hoedoro Hoed 2006). Kehampaan ini kiranya adalah petunjuk bahwa, baik untuk segala penyalin yang pernah menghasilkan teks bacaan, maupun untuk khalayak yang mem-baca/mendengar teks itu, proses pener-jemahan, dari dahulu sampai sekarang, merupakan suatu proses yang otomatis dan sederhana: suatu teks dipindahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain tanpa kendala, tanpa masalah.

Di dunia Barat, antara lain karena usaha yang terus menerus untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam segala bahasa di dunia (suatu usaha yang sangat bertentangan dengan konsep Islam tentang kesakralan mutlak bahasa al-Qur’an), teori penerjemahan sudah berkembang selama lebih dari dua puluh abad, dan sudah lama dibedakan dua aliran yang bertolak belakang dalam tugas memindahkan sebuah teks ke dalam bahasa lain, yaitu aliran yang menitikberatkan teks sumber di satu pihak dan teks sasaran di pihak lain. Tugas

para juru bahasa misalnya, yang bertugas menerjemahkan sebuah ucapan lisan secara spontan, tergolong aliran kedua: mereka berusaha menjadikan isi ucapan itu langsung tertangkap dengan mudah, bukan menyam-paikan segala seluk-beluk tata bahasanya dan ciri gayanya. Kedua aliran itu telah diuraikan oleh berbagai ahli teori penerjemahan, misalnya oleh Friedrich Schleiermacher tahun 1813 sebagai berikut: “Atau penerjemah membiarkan pengarang setenang mungkin dan menuntun pembaca kepadanya, atau dia membiarkan pembaca lebih tenang dan membawa pengarang kepadanya”, sedangkan Eugene E. Nida membedakan “kesepadanan formil, yaitu pemindahan bentuk teks asli secara mekanis, dan kesepadanan dinamis, yang merombak teks sumber agar meng-hasilkan efek yang sama dalam bahasa sasaran”1.

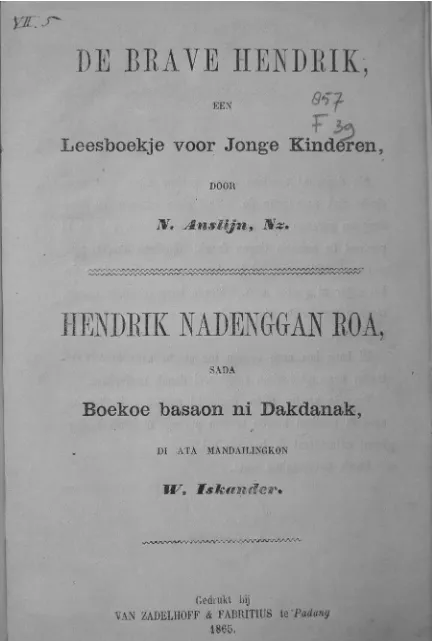

Secara garis besar boleh dikatakan bahwa para penerjemah di Indonesia masa kini menganut aliran pertama, padahal di masa lalu aliran kedualah yang paling digemari. Kita mempunyai contoh dari terjemahan lama yang sedikit banyak disesuaikan dan diubah agar lebih akrab, lebih mudah dipahami oleh pembaca lokal. V.I. Brakinsky (di bawah ini) memberikan beberapa contoh dari cara kerja ini dalam saduran Melayu dari dongeng-dongeng Parsi, antara lain yang terkumpul dalam Hikayat Bayan Budiman. Bahkan pada periode relatif pendek dari tahun 1850-1942, terdapat penerjemah yang tidak ragu-ragu “memanipulasi” teks aslinya agar mengubah makna ideologisnya (T. Hellwig, di bawah ini, mengambil contoh cerita Nona Diana). Selama periode tersebut, adaptasi atau “pemribumian” teks sumber menjadi suatu mode: ceritanya bukan diterjemahkan seadanya tetapi ditulis ulang dengan latar belakang lokal. Demikianlah Oliver Twist karya Dickens oleh Tio Ie Soei tahun 1912 dan kemudian oleh Merari Siregar disadur menjadi kisah Indonesia, Baron von Münchhausen disadur oleh B.Th. Brondgeest dan Soetan Perang Boestami menjadi Pa’ Bohong. Demikian juga dalam bahasa Sunda, Le Médecin malgré lui

Kabajan Djadi Doekoen (1932). Sebuah karya, oleh sementara penerjemah, tidak dianggap sebagai ciptaan dan milik seseorang, melainkan sebagai suatu cerita, suatu plot, yang boleh saja diambil alih dan digarap lagi secara baru.

Sebuah gejala lain terjemahan kontem-porer, ialah mutunya yang, sebagaimana dikeluhkan oleh semua penerbit, seringkali amat buruk. Tentu saja ada penerjemah yang kompeten dan berbakat, tetapi jauh lebih banyak penerjemah amatir yang tidak mengua-sai bahasa yang mereka terjemahkan ataupun makna proses penerjemahan. Apa kiranya gejala ini suatu ciri masa lalu juga? Pertanyaan ini sulit dijawab oleh karena kita umumnya tidak mengetahui teks sumber dengan tepat (sebagai contoh saja, Hikayat Iskandar

Zulkarnain rupanya diterjemahkan dari

bahasa Arab, tetapi dari naskah mana tidak pernah akan diketahui). Para pujangga Jawa yang menerjemahkan teks Sanskerta rupanya sangat mahir menguasai bahasa tersebut.

Segala aspek teknik dari proses pener-jemahan sebenarnya disisihkan dari rancangan buku ini, yang menyoroti aspek budayanya, lebih tepatnya materi terjemahan dan dam-paknya atas berbagai budaya Nusantara. Tetapi kedua aspek tersebut tidak mungkin dipisahkan secara tegas, dan aspek teknik pun sering disinggung oleh para penulis.

Pada tahun 996, lebih dari seribu tahun lalu, persisnya pada tgl. 14 Oktober 996, untuk pertama kalinya di Nusantara, berlangsung acara pembacaan Wirataparwa, buku pertama yang dapat diselesaikan dalam suatu proyek penerjemahan Mahabharata ke dalam bahasa Jawa Kuno. Pembacaan itu terjadi di keraton Raja Dharmawangsa Teguh di Jawa Timur, dihadiri oleh sang Raja sendiri, dan berlangsung “sebulan kurang semalam” (lih. Supomo di bawah ini). Artinya, aktivitas penerjemahan di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih seribu tahun, malah lebih dari itu karena kita tahu bahwa Kakawin

Ramayana berbahasa Jawa Kuno, yang

disadur dari sebuah karya Sanskerta, dikarang pada abad ke-9.

Sejak masa itu, terjemahan mempunyai tempat utama dalam tradisi-tradisi tulis awal di Nusantara. Bahkan dalam berbagai bahasa, teks yang pertama ditulis merupakan ter-jemahan dan merupakan asal mulanya tradisi tulis lokal.

Selama satu milenium itu terjemahan terbagi atas tiga babak, yang sesuai dengan pembabakan sejarah Nusantara pada umum-nya, yakni periode pengaruh India, pengaruh Islam dan pengaruh Eropa. Di antara ketiga babak itu terdapat persamaan yang mencolok, yaitu setiap kali, penerjemahan dari suatu bahasa tertentu mengiringi peminjaman suatu sistim tulis, suatu bahasa dan suatu agama. Pada masa pengaruh dari India, seperti juga pada periode awal zaman Islam, perpindahan suatu agama (Hindu dan Buddha, kemudian Islam) mengiringi peminjaman suatu sistim tulis (tulisan Palawa, kemudian huruf Arab) dan suatu bahasa (bahasa Sanskerta, kemudian bahasa Arab). Babak ketiga sedikit berbeda karena pengaruh politik dan ideologi yang diakibatkan penjajahan juga diiringi pemin-jaman suatu sistim tulis (Latin) dan penerjemahan berbagai teks, tetapi tidak disertai perpindahan bahasa dan agama yang dapat diperbandingkan dengan kedua masa sebelumnya.

sebelumnya. Dengan kata lain, berbagai bidang itu patut disimak secara serentak. Teks yang diterjemahkan dari berbagai bahasa asing bertambah-tambah dan ikut membentuk suatu korpus umum, sebagaimana juga kata serapan bertambah-tambah dan ikut membentuk kosakata Indonesia. Teks-teks tersebut diter-jemahkan pada periode yang berbeda-beda dan dalam konteks yang berbeda pula tetapi akhirnya menyatu dalam keseluruhan tradisi tulis Indonesia.

Tambahan pula, dalam bidang sastra, berbagai teks (terjemahan atau bukan) saling berinteraksi. Banyak teks pindah dari suatu korpus ke korpus lain (lih. misalnya uraian V. Braginsky dan Achadiati Ikram di bawah ini, tentang Hikayat Indraputra dan cerita Panji). Banyak teks asing mencapai salah satu bahasa yang kini disebut “bahasa daerah” melalui terjemahannya dalam bahasa Melayu. Satu contoh adalah Hikayat Amir Hamzah yang mula-mula diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan kemudian diterjemahkan lagi dari bahasa Melayu ke dalam bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Makassar dan Bali. Sastra Melayu pun banyak berhutang pada sastra Jawa. Sebagai bahasa perantara di keseluruhan dunia Nusantara, bahasa Melayu memungkinkan berbagai teks asing tersebar ke mana-mana. Tetapi tidak sebaliknya: sebelum zaman modern, tidak ada terjemahan Melayu dari teks dalam salah satu bahasa Nusantara yang lain. Bahasa Melayu berperan menyebarkan teks asing ke dalam bahasa-bahasa lokal, tetapi tidak memperkenalkan teks lokal kepada khalayak yang lebih luas. Peran bahasa Jawa kompleks, dalam arti terdapat terjemahan dari bahasa Jawa Kuno ke dalam bahasa Jawa modern (jarwa; lih. Barbara McDonald di bawah ini), dan juga terjemahan dari Jawa ke Sunda dan Madura.

Terjemahan dari bahasa asing ke salah satu bahasa Nusantara berbeda dengan terjemahan dari satu ke lain bahasa Nusantara dari berbagai segi. Antara lain dari segi keakraban: keakraban linguistik, karena bahasa-bahasa Nusantara serumpun, sehingga menerjemahkan dari yang satu ke yang lain jauh lebih mudah daripada menerjemahkan

dari satu bahasa yang sama sekali asing, tetapi juga keakraban budaya dan lingkungan, karena dunia Jawa atau Aceh, sebagai contoh, tidak terlalu asing bagi orang Nusantara lain, dibandingkan dengan dunia Prancis atau Jepang.

Terjemahan dari bahasa Melayu ke dalam satu bahasa Nusantara lain juga berarti bahwa proses penerjemahan berganda: dari bahasa aslinya dulu, kemudian dari bahasa Melayu. Fenomena ini tidak terbatas pada bahasa Melayu dan terjadi sepanjang masa. Buku Alf laila wa laila (Seribu Satu Malam) umpamanya disadur ke dalam bahasa Melayu dari satu versi Belanda oleh penerjemah Indo dan Tionghoa (G. Francis, Lie Kim Hok & Wiggers, dan lain-lain) pada awal abad ke-20. Disadur juga dari satu bahasa Eropa ke dalam bahasa Jawa (dalam bentuk tembang dan prosa) pada paruh pertama abad ke-19. Sekarang pun banyak karya asing diter-jemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari versinya dalam bahasa Inggris.

Persamaan antara ketiga babak di atas menjadi alasan kuat untuk beranggapan bahwa kita boleh mengajukan hipotesis mengenai masa silam atas dasar kenyataan pada zaman modern. Sebagai satu contoh saja, peranan yang dimainkan oleh para penerjemah non-pribumi (Tionghoa, Belanda dan Indo) pada paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20 kiranya memperkuat dugaan bahwa komunitas non-pribumi dan peranakan juga memainkan peranan penting pada masa silam.

membahas bidang yang begitu luas, tetapi pada zaman internet dan e-mail sekarang ini, para sarjana di seluruh dunia dapat dihubungi dalam sekejap mata. Karangan-karangan yang akhirnya dapat dikumpulkan mencakup suatu jangka masa sepanjang satu milenium, dan bidang-bidang yang beraneka ragam seperti sastra, teater, agama (kedua bab tentang al-Qur’an dan Alkitab lebih lengkap dari yang lain), ilmu, teknik, hukum, tata bahasa, politik, kalender, televisi dan beberapa lain lagi. Bahkan konsep terjemahan dipandang secara luas, sehingga tercakup juga “terjemahan” konsep atau citra asing ke dalam bentuk visual. Yang dimaksudkan, bukan mendaftarkan dan menilai semua pengaruh yang datang dari luar – suatu usaha yang sudah terlalu sering dilakukan – melainkan mempertimbangkan proses yang memungkinkan berbagai teks, agama dan pengetahuan dipindahkan dari suatu dunia ke dunia lain, dan cara berbagai hal tersebut dialihkan dan dipribumikan.

Hasilnya 65 karangan, sejumlah di antaranya berupa simpulan dari pengetahuan kita tentang suatu topik, banyak yang lain berupa hasil penelitian baru. Enam puluh lima adalah jumlah yang cukup luar biasa, dan keseluruhan data, fakta, analisis dan pemikiran yang terkumpul dalam buku ini boleh dikatakan sebuah rangkuman yang belum pernah terwujud dan akan merupakan sebuah patok yang berguna untuk ahli dan peminat dari berbagai disiplin. Perihal penerjemahan merupakan sebuah topik yang luar biasa subur. Karangan, esai dan buku yang pernah terbit tentang topik itu raksasa jumlahnya. Namun rupanya belum pernah diusahakan untuk menyusun buku tentang “sejarah terjemahan” di suatu negeri (barangkali dengan kekecualian negeri Tiongkok).

Sejarah adalah salah satu cara untuk memilah dan memerikan kejadian dan peristiwa masa lalu, dan berusaha memahami kesinambungan dan perkembangan kejadian dan peristiwa itu dari masa ke masa. Dalam hal fokus buku ini, kesinambungan sulit ditonjolkan disebabkan babak-babak sejarah penerjemahan tampak terpisah-pisah, dan

tidak mungkin kiranya terjemahan dari sekian bahasa dalam sekian bidang dihidangkan secara kronologis. Oleh karena itu, buku ini tidak disusun sesuai urutan waktu segala terjemahan yang pernah dilaksanakan, melain-kan secara tematis – mendampingmelain-kan Alkitab dan al-Qur’an, relief Prambanan dan ketoprak, Prapanca dan Ajip Rosidi – untuk meng-garisbawahi persamaan antara berbagai ter-jemahan yang dilakukan dalam bidang, dalam bahasa dan dalam kurun waktu yang berlainan. Namun demikian kami berharap buku ini akan menjadi satu landasan untuk melihat usaha penerjemahan di Nusantara sebagai satu fenomena yang mempunyai logika sejarahnya sendiri.

Dalam hal itu, Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah ladang penelitian khusus oleh karena faktor sejarah dan geografi tertentu. Berbagai faktor itu menyebabkan di satu sisi masukan dari segala penjuru dan dalam segala bidang sangat banyak dari masa ke masa, sedangkan di sisi lain bahasa yang dipakai di Indonesia beraneka ragam pula, yang masing-masing menjadi wahana suatu budaya spesifik. Akibatnya, terjemahan tidak hanya terjadi dari “luar” ke “dalam” (seperti misalnya kita boleh membicarakan terjemahan ke dalam bahasa Jerman atau Jepang), tetapi juga di antara sekian bahasa lokal yang mempunyai suatu tradisi tulis tersendiri.

Namun, betapapun baru usaha yang dilaksanakan melalui buku ini, tetap meru-pakan suatu langkah awal saja. Banyak topik, banyak aspek tidak sempat diamati dan dikupas dengan semestinya. Apalagi kalau disadari bahwa proses penerjemahan yang dibahas di sini kebanyakan berfokus pada terjemahan tertulis – disebabkan teks tertulis itulah yang nyata dan berbekas – padahal penerjemahan lisan yang berlangsung selama berabad-abad itu jauh lebih banyak dan juga mempunyai andil yang penting sekali dalam proses peralihan ilmu, konsep, teknik dan harta budaya dari luar.

menyebut segelincir orang saja di antara ratusan pakar yang pernah menekuni soal pernerjemahan, Ph.S. van Ronkel, G.W.J. Drewes dan Naguib al-Attas di bidang Melayu, P.J. Zoetmulder dan A. Teeuw di bidang Jawa Kuno, Doris Jedamski di bidang sastra Indonesia, telah menyumbangkan hasil pene-litian yang amat berharga. Namun di segala bidang itu, belum pernah diusahakan mencakup keseluruhan fenomena penerje-mahan, dengan kekecualian karya Claudine Salmon tentang terjemahan yang dihasilkan oleh kaum Peranakan Tionghoa pada masa 1870-1942.

Di antara berbagai sumbangan tersebut, terdapat suatu artikel oleh A. Teeuw berjudul “Translation, transformation and Indonesian literary history” (Teeuw 1986b). Artikel itu terfokus pada kesusasteraan, namun banyak tema dan pandangan yang mendasari buku ini sudah tersimpul di dalamnya. Kita selalu berhutang budi kepada pendahulu kita yang, baik disadari atau tidak, menyumbangkan gagasan dan ilham.

Betapapun beratnya – mudah-mudahan juga berbobotnya – buku ini, dengan 65 karangan oleh 59 penulis, terdapat juga topik yang tidak dibahas secara spesifik, meskipun banyak di antaranya disinggung dan diper-hatikan oleh berbagai penulis. Sebagai contoh saja, jati diri para penerjemah serta kebijakan pemerintah dalam hal penerjemahan. Infor-masi tentang para penerjemah tercecer di kebanyakan artikel, bahkan satu bab lengkap dikhususkan untuk mereka. Pada masa silam dan periode penjajahan, sebagian mereka adalah orang asing atau peranakan. Umpa-manya pengarang Taj al-Salatin (di Aceh, tahun 1603) disangka seorang asing berbahasa Parsi. Barangkali peran orang asing/ peranakan lebih nyata dalam sastra Melayu lama daripada dalam bahasa yang lain. Dalam kesusasteraan Jawa Kuno misalnya, peran mereka tidak kelihatan. Orang Tionghoa, Indo dan Belanda memainkan peranan yang amat penting pada akhir abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20. Terkenal juga contoh keluarga Winter, yang memonopoli jabatan juru bahasa di keraton Surakarta selama tiga

generasi, kira-kira 60 tahun, pada abad ke-19 (lih. Robson di bawah ini). Lebih kemudian, seorang A.F. von de Wall menerjemahkan tidak kurang dari tiga novel (Hikajat Robinson Kroesoë, 1875; Hikajat Sindbad, 1876; Hikajat Alladin, 1898). Sejak zaman revolusi, peran para peranakan kiranya sangat minim.

Sepanjang zaman, kita kenal penerjemah yang juga aktif sebagai pengarang. Pada abad ke-19 misalnya terdapat Abdullah Munsyi, pengarang Hikayat Abdullah dan beberapa karya lain, seorang Islam yang amat saleh, namun menerjemahkan Alkitab dan kitab Kristen lainnya sepanjang hidupnya. Peran para pengarang sangat nyata dan sangat menarik pada paruh pertama abad ke-20 dan awal masa Kemerdekaan. Selama periode tersebut, para pengarang terkenal aktif menerjemahkan, antara lain Abdoel Moeis (Tom Sawyer, Don Quichotte, Sans famille, tetapi juga Bahaja jang mengantjam pada

laki-laki dan perempoean [1919] dan

Menanam sereh dan membuat minyak

[1920]), Hadji Agus Salim (yang menerjemah-kan dari bahasa Belanda, Jerman, Inggris dan Prancis, dan dijuluki “jenius bahasa asing” oleh G.W.J. Drewes, a.l. karena terjemahannya dari drama Shakespeare), Soetan Pamoentjak, Muhammad Yamin, Armijn Pane, Sanoesi Pane, H.B. Jassin, Nur Sutan Iskandar (sekitar 15 saduran novel Barat untuk Balai Pustaka, a.l. De Graaf de Monte Cristo), Aman Dt. Madjoindo, Merari Siregar, Sutan Takdir Alisjahbana, dan lain-lain, semuanya meng-hasilkan terjemahan dari berbagai bahasa dan berbagai jenis sastra. Demikian pula dalam bahasa Sunda, Hadji Moehamad Moesa menerjemahkan Esope dan La Fontaine (Dongeng-dongeng Pieunteungeun, 1867). Kedua anaknya, Raden Ajoe Lasminingrat dan Raden Kartawinata, juga menerjemahkan, a.l.

Robinson Crusoe (1879). Juga Raden Memed Sastrahadiprawira (Tristan and Isolde), Raden Ardiwinata, dan lebih kemudian R. Memed Sastrahadiprawira, R. Satjadibrata dan Moh. Ambri (lih. Ajip Rosidi dan Mikihiro Moriyama di bawah ini).

silam, baik dalam sastra Jawa Kuno, Jawa modern dan Melayu, kita sering menemukan rujukan akan peran seorang raja atau sultan sebagai pengayom sastra dan sastrawan. Naskah-naskah dikumpulkan di keraton dan istana. Beberapa raja bahkan terkenal sebagai pengarang, a.l. beberapa Sultan dan Susu-hunan di Yogyakarta dan Surakarta, Sultan Badaruddin di Palembang, keluarga Raja Ali Haji di Riau dan lain-lain.

Pada masa kolonial, kebijakan peme-rintah amat nyata. Buku diterjemahkan dalam jumlah banyak tetapi dengan norma dan batas yang tidak kurang nyata. Judul-judul diseleksi, lalu disadur dan disesuaikan dengan kondisi setempat, malah diselipi berbagai nasehat dan khotbah, sampai-sampai seorang sarjana dapat menulis, “Dengan kata lain, menerjemahkan dan menyadur merupakan jalan yang penting sekali menuju penjajahan pikiran orang Indonesia” (Jedamski di bawah ini).

Dalam suatu artikel tahun 1933, Armijn Pane menyesali buku-buku tersebut hanya buku lama dan klasik, yang tidak mem-bicarakan masalah masyarakat modern, dan tidak adanya pengarang mutakhir: “Mengapa boekoe jang ‘archaistis’ ini, jang hanja kebanjakan dibatja oleh kanak-kanak lagi, dan jang berharga dalam zaman sekarang hanja mempeladjari sedjarah perpoestakaan doenia, jang diterdjemahkan dan boekan boekoe-boekoe jang baroe-baroe terbit dalam zaman jang achir-achir ini dan jang menjatakan penghidoepan baroe di Eropah” (Poedjangga Baroe, 1933: 127).

Pada masa Soekarno, pemerintah melan-jutkan sikap tersebut, tetapi tentu saja dengan tujuan yang amat berbeda. Penerjemahan diawasi, diprakarsai dan dikelola oleh bebe-rapa pelaku sosial; Balai Pustaka masih mempunyai peran utama; para cendekiawan sama giat dan peduli. Hal ini kentara dalam peranan para pengarang sebagai penerjemah: orang-orang yang paling terkenal tetap menghasilkan terjemahan yang banyak dan bermutu. Contohnya Chairil Anwar, Pra-moedya Ananta Toer (Of Mice and Men, 1950; Gorky, Mother, 1956), Rivai Apin, Idrus

(Elsschot; lih. Keith Foulcher di bawah ini), Trisno Sumardjo, Ramadhan K.H., Mochtar Lubis, Ajip Rosidi, Asrul Sani (Shakespeare, Camus, Vercors) dan beberapa yang lain.

Dunia sosial politik pada masa itu terbagi atas dua kubu, nasionalis dan komunis, yang kedua-duanya sibuk meresap dan memperkenalkan karya-karya sastra dari dunia luar. Kubu nasionalis terkumpul di sekitar Balai Pustaka dan berbagai majalah sastra (Kisah, Sastra, Indonesia dll.), sedangkan kubu komunis mempunyai suatu badan terjemahan khusus (Jajasan Pembaruan, di mana empat orang terus-menerus sibuk menerjemahkan) dan menyebarkan hasil terjemahannya dalam bentuk buku atau dalam majalah (Bintang Merah, Zaman Baru); di pihak komunis, terjemahan dilakukan ter-utama dari bahasa Inggris, tetapi juga Rusia dan Tionghoa.

Dengan berdirinya Orde Baru, situasi ini berubah secara drastis. Paham yang dominan pada masa itu adalah keterbukaan maksimal terhadap dunia luar, keutamaan ekonomi dan pembangunan, kontrol pemerintah atas seluruh aspek kehidupan politik, wewenang tidak terbatas beberapa badan pengawas, serta juga sikap curiga terhadap para cendekiawan yang kehilangan segala peran sosialnya. Kebijakan satu lagi tentu saja adalah pela-rangan atas segala sesuatu yang berbau komunis, sosialis atau kiri, juga pelarangan atas segala yang “berani” atau kurang sopan di bidang seks dan moral. Akibat beberapa paham politik ini dalam bidang penerbitan dan penerjemahan, ialah para penerbit dan juga para pengarang hati-hati takut ditindak, dicekal, diciduk, sedangkan tidak ada badan ataupun pelaku sosial mana pun lagi yang merasa bertanggungjawab atas arah per-kembangan sastra.

seolah-olah dirampas oleh pemerintah, tetapi tidak diganti oleh pelaku sosial lain. Pada periode selanjutnya yang disebut Reformasi, situasi politik berubah lagi secara radikal, namun pemerintah tidak mempunyai kebijakan di bidang penerjemahan, yang dibiarkan berkem-bang (berarti merosot) sesuai hukum pasar saja.

Telah dikatakan di atas bahwa aspek linguistik dari proses penerjemahan disisihkan dari kumpulan tulisan ini, atau sedikitnya tidak termasuk fokus utamanya. Namun masalah mutu terjemahan (tepat tidaknya, sejauh mana taat pada teks asli) tidak dapat diabaikan sama sekali, oleh karena menentukan sejauh mana suatu teks asing akan dimengerti, atau sebaliknya akan berakibat teks tersebut disalahartikan atau tidak mungkin dimengerti saja.

Soal pengertian sebenarnya tidak terbatas pada aspek ketepatan. Menerjemaha-kan buMenerjemaha-kan saja beralih dari suatu ke lain bahasa, tetapi juga dari suatu budaya ke budaya lain. Teks yang diterjemahkan di-pindahkan ke dalam suatu dunia budaya yang amat berbeda dengan dunia aslinya. Teks itu mengandung berbagai referensi peradaban yang asing dan tidak mungkin langsung dimengerti, yang oleh penerjemah hanya dapat disalin saja tanpa menjadikannya terpahami. Para penerjemah masa kini menambah catatan, glosarium dan berbagai keterangan, tetapi bukan demikian halnya pada masa silam.

Satu contoh khusus terdapat dalam sebuah buku yang baru terbit (September 2009), ialah Kata-Kata (Les Mots) oleh Jean-Paul Sartre. Buku itu dilengkapi sebuah “Album” berisi 88 photos dan dua peta. Editornya menjelaskan:

… Sartre merujuk pada berbagai tokoh, karya dan peristiwa, yang kurang lebih familier buat pembaca Prancis dan sebaliknya asing buat pembaca Indonesia. (...)

Oleh karena itulah terjemahan Les Mots ini

dilengkapi dengan sebuah “Kamus Alam Budaya” berbentuk dua: sebuah daftar nama dan sebuah album foto. Dalam daftar nama

dikumpulkan segala nama dan judul yang disebut oleh Sartre, dengan tujuan mem-berikan kepada pembaca sekadar gambaran dasar tentang kota, tokoh sejarah dan agama, pengarang, judul karya, komposisi dan sebagainya, yang perlu diketahui agar dapat mengikuti cerita dan uraian Sartre. (…)

Sedangkan dalam album foto, telah diusaha-kan agar menyajidiusaha-kan gambar dari sejumlah tokoh dan judul terpenting yang disinggung Sartre, juga agar mengilustrasikan segala kategori rujukan (misalnya alam Yunani Kuno, agama, musik, dll.) secara proporsional, yakni sesuai dengan pentingnya masing-masing kategori itu dalam teks Sartre. Hetzel,

MadameBovary, Combes, L'Art de la Fugue,

Eurydice, Badak Dürer, Cyrano, Fantômas,

Dreyfus, Parsifal, Badinguet, dan lain

sebagainya, adalah nama yang sedikit banyak diketahui oleh pembaca Prancis, karena termasuk warisan budayanya pula. Maka album ini tidak dimaksudkan sebagai ilustrasi buku Sartre melainkan sebagai pengantar pada dunia intelektualnya.

Ini merupakan sebuah percobaan yang amat menarik dan cukup unik. Kalau dalam sastra Melayu kita mengambil Hikayat Iskandar Zulkarnain sebagai contoh, gambarannya lain sama sekali. Teks itu, sama dengan memoar Sartre, sarat dengan rujukan budaya yang asing buat pembaca/pendengar Nusantara, dan yang tidak dijelaskan dengan cara apa pun. Hasilnya pembaca/pendengar itu tidak mengetahui siapa kebanyakan tokoh yang disebutkan, di mana semua negeri yang diperikan, kapan terjadi peristiwa yang dikisahkan, bahkan tidak tahu apakah tokoh, negeri dan peristiwa itu benar atau khalayan belaka.

kesusasteraan termasuk seni dan pertunjukan yang dinikmati dalam suasana keramaian, dan yang bersifat hiburan sekaligus upacara. Akibatnya pula, orang yang buta huruf pun bisa menikmati sastra, atau dengan kata lain, kesusasteraan tidak terbatas pada kaum terdidik atau elite.

Suatu teks yang didengar tidak diresepsi seperti teks yang dibaca. Pengertian melalui telinga lain dari pengertian melalui mata. Pendengar tidak mungkin berhenti sejenak untuk mempertimbangkan sebuah kata atau sebuah kalimat, atau untuk merenungkan makna cerita yang sedang mengalir. Teks dibacakan selama acara yang relatif pendek (beberapa jam, dengan kekecualian, seperti pantun Sunda misalnya) dan oleh karena itu hanya dibaca sepotong-sepotong, tanpa mengetahui adegan sebelum dan selanjutnya. Pengertian akan alur keseluruhan cerita jadi hilang. Cerita yang sedang dibacakan, yang mula-mula hanya satu adegan dari satu cerita yang lebih luas dan yang harus diartikan dalam konteks keseluruhan itu, menjadi suatu keutuhan tersendiri.

Konteks “kognitif” Nusantara adalah juga suatu dunia di mana bahasa sehari-hari beraneka ragam, situasi tidak saling mengerti sering terjadi, dan masalah ketidakpahaman mudah diterima. Di Jawa dan Bali ditemukan beberapa jenis petunjukan (wayang kulit, wayang wong, topeng dan lain-lain), di mana terdapat tuturan dan dialog dalam satu bahasa kuno atau satu ragam bahasa tinggi yang tidak dimengerti oleh penonton dan tidak selalu diterjemahkan. Terjemahan sebagai bagian dari pertunjukan bukan hal luar biasa, ketidakpahaman juga biasa. Penonton atau pendengar tidak berharap mengerti segala sesuatu seperti orang dalam masyarakat Barat. Pengadaan dan penyampaian teks dan tuturan, baik lisan maupun tulisan, berkembang dalam satu lingkungan khas yang berbeda di masing-masing masyarakat dan yang menentukan cara orang mendekati dan berharap mengertinya.

Dalam tradisi tulis Melayu (antara lain), berupa naskah-naskah yang disalin dan disalin ulang dari abad ke abad, kita mempunyai

contoh berlimpah dari teks yang sebagiannya sudah hilang maknanya sebagai akibat kesalahan yang terjadi dalam proses penya-linan, tetapi hal ini rupanya tidak diperma-salahkan oleh para penyalin dan oleh pembaca/pendengar. Suatu contoh adalah

Hikayat Iskandar Zulkarnain sebagaimana terdapat dalam edisi Khalid Hussain (1967), yang tidak mungkin dimengerti alur ceritanya oleh karena tidak kurang dari lima belas potongan teks (malah bukan adegan lengkap) tidak berada pada tempat semestinya. Kekeliruan ini terjadi karena secara berangsur-angsur, halaman-halaman naskah yang lepas tertukar secara kebetulan, dan ternyata fakta itu tidak menimbulkan keragu-raguan para penyalin, dan tidak seorang pun di antara mereka berusaha memperbaiki urutan adegan yang sebenarnya. Contoh lain adalah teks dari satu versi Undang-Undang Malaka yang disalin dalam buku catatan kerajaan Bima berjudul Bo’ Sangaji Kai, tetapi teksnya begitu korup sehingga baru dapat direstitusikan dan dimengerti melalui suatu pekerjaan filologi yang cukup rumit (lih. Chambert-Loir & Salahuddin 1999: XXXII). Dari segi lain, V.I. Braginsky (di bawah ini tentang Hikayat Indraputra dan dalam beberapa karangan lain) telah membuktikan bahwa sejumlah hikayat Melayu merupakan “alegori sufi”, dalam arti ceritanya merupakan simbol suatu perjalanan mistik. Cerita-cerita kiasan itu terbentuk atas dasar dua arketipe cerita, ialah kisah Mi‘raj serta kisah keempat perkawinan Nabi Muhammad. Ternyata makna sufi itu tidak tertangkap oleh para penyalin ataupun masyarakat pendengar hikayat tersebut, yang terus disalin dan dibacakan seperti cerita biasa, yang kehilangan arti mistiknya.

tahun menetap di Malaka sebagai juru tulis, tibalah pendeta Inggris William Milne. Dia membuka sebuah kuliah bahasa Inggris. Pada saat itu, kata Abdullah, belum ada sekolah di Malaka dan hampir tidak seorang pun bisa bahasa Inggris. Abdullah segera pergi berjumpa dengan Milne, yang memberikannya sebuah buku berisi Perjanjian Baru dalam bahasa Melayu.

Maka apabila kulihat akan suratan kitab itu, hairan besarlah aku sebab belum pernah aku melihat surat Melayu yang dibubuh cap, akan tetapi aku belek2 kulihat, maka semuanya itu kukenal belaka hurufnya, melainkan ber-salahan noktahnya sahaja, karena dalam surat2 Melayu tiada demikian banyak noktahnya. Maka susahlah hatiku sebab berfikir, ada berapakah jenis surat Melayu dalam dunia ini. Maka aku taruhlah dalam hatiku, Maka lalu aku bertanya kepadanya, “Tuan, di mana orang buat kitab ini?” Maka jawabnya, “Holanda buat, ia sudah salinkan bahasa Melayu.” Maka kataku, “Kitab apa ini?” Maka jawabnya, “Kitab Injil.” (…..)

Maka serta aku sampai ke rumahku, lalu duduklah aku membaca kitab itu. Kuper-hati2kan segala noktahnya itu perlahan2. Setelah satu muka kitab itu kubaca maka kemudian daripada itu kubacalah dengan derasnya semalam2an itu, hampirlah habis kitab itu kubaca. Akan tetapi kitab itu hurufnya Melayu dan bunyinya Melayu, tetapi jalan bahasanya itu bukannya jalan bahasa Melayu, dan lagi yang bukan2 tempat perkataan itu dipakaikannya dan di tempat bukan2 hubungannya perkataan itu dihubungkannya, maka sebab itulah sekali2 tiadalah kudapati akan rahasianya kitab itu, melainkan semuanya itu terlalu canggung bunyinya di telingaku. Maka hendak kukatakan, ini kitab orang putih maka aku tiada tahu bahasa orang putih, maka sebab itu menjadi hairanlah aku duduk memikirkan dari hal kitab itu, karena terlalu sayang hatiku melihatkan perbuatan kitab itu, bangun hurufnya bagus tetapi perkataannya tiada berketahuan, bukannya Melayu bukannya Inggeris, tiada dapat aku hendak perikan. Maka aku fikir pula sia2 sahaja orang membuat kitab ini, entah berapakah belanja-nya dan penatbelanja-nya tetapi tiada berguna perkataannya. Hatta apabila keesokan harinya

aku unjukkanlah kepada segala kawan2ku yang dekat2 di situ. Maka masing2 pun membaca, ada yang tiada dapat membaca sekali2, ada yang merangkak2 membacakan, akan tetapi seorang pun tiada tahu akan ertinya, melainkan masing2 melarangkan aku, katanya, “Jangan baca kitab ini, buangkan, karena ini kitab orang putih, nanti rusak iman kita2.”

Karena berbagai alasan, buku ini tersusun selama jangka waktu panjang, tidak kurang dari tujuh tahun. Selama tahun-tahun itu, orang yang menyumbang bantuan banyak sekali, terlalu banyak untuk disebut satu per satu. Nama mereka semestinya terpampang juga di sampul bukunya. Mereka semuanya diingat dan dihargai. Hanya berkat uluran tangan mereka buku ini akhirnya dapat terwujud.

Buku ini lahir dari suatu gagasan, yang kami perbincangkan dengan beberapa teman dan rekan, dan yang berkembang menjadi suatu rencana publikasi berkat masukan dari masing-masing mereka. Rencana itu kemudian mencapai suatu dimensi yang melampaui kemampuan individu mana pun. Berkat kerja sama 59 sarjana dari berbagai negeri itulah kumpulan ini dapat dirangkum, dan adalah suatu kehormatan kini kami dapat memper-sembahkannya sebagai satu karya kepada khalayak pembaca Indonesia.

Kami ingin mengaturkan terima kasih yang tulus dan hangat kepada rekan-rekan yang memupuk gagasan awal sehingga rencana tersebut dapat berkembang. Pertama dan terutama kepada Jennifer Lindsay yang sudah lama menaruh minat terhadap terjemahan dalam arti yang paling luas (lih. a.l. bukunya, Lindsay 2006) dan yang menyumbangkan ide-ide dasar untuk penyusunan buku ini. Juga kepada Tim Behrend, Peter Worsley, Keith Foulcher, Philip Yampolsky, Anthony Johns, Vladimir Braginsky dan Doris Jedamski untuk komentar mereka atas berbagai konsep awal. Banyak unsur buku ini berasal dari usul dan saran mereka, meskipun tidak disebut pada tempatnya.

payah menulis karangan sesuai permintaan kami yang kadang-kadang pelik dan susah dilaksanakan. Kemudian dipaksa menunggu bertahun-tahun sebelum karangan itu diterbit-kan. Beberapa artikel bahkan menderita akibat keterlambatan ini karena kini memberi kesan tidak “up to date”. Ini sepenuhnya tanggung jawab editor. Beberapa penulis menyumbang-kan dua karangan. Dalam hal ini patut disebut Vladimir I. Braginsky yang menyumbangkan tiga artikel panjang, sehingga mengisi seper-sepuluh dari seluruh bukunya.

Buku tentang terjemahan ini untuk sebagian besar adalah juga hasil terjemahan. Di antara 65 karangan yang terkumpul, hanya 11 ditulis langsung dalam bahasa Indonesia, berhubung sejumlah penulis Indonesia juga menyumbangkan tulisannya dalam bahasa Inggris. Alhasil, 54 artikel perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ini merupakan suatu pengalaman tersendiri yang dapat saja menjadi topik penelitian. Di samping terje-mahan yang menunjukkan bakat, kemampuan dan inspirasi yang mengagumkan, terdapat pula terjemahan yang terpaksa ditolak mentah-mentah atau dikoreksi kata demi kata. Sejumlah pengarang sempat gusar karena disodorkan sebuah “terjemahan” yang perlu mereka luruskan, alias tulis ulang. Kebanyakan artikel sebenarnya diedit dan direvisi oleh seorang penerjemah kedua, sehingga hanya segelintir saja boleh ditandatangani oleh seorang saja. Alhasil juga, kumpulan ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dedikasi beberapa pernerjemah yang menyumbang tenaga, bakat dan waktu yang amat banyak dan amat berharga. Mereka adalah Winarsih Arifin, Arif Subiyanto, Maria Yoseph Florisan dan Aleksius Armanjaya. Patut disebut pula bahwa

beberapa pengarang juga sangat aktif dan membantu dalam proses pernerjemahan dan revisi itu, antara lain Vladimir Braginsky, Tomas Hunter, Moh. Nur Ichwan, Uli Kozok dan Jérôme Samuel, sedangkan Suryo Supomo berbaik hati menyumbangkan karangannya dalam dua bahasa.

Selain itu pula, Monique Zaini-Lajoubert membantu menyelenggarakan seminar yang menandai awal proyek ini pada tahun 2002 di Paris, Hélène Poitevin-Blanchard membantu dalam persiapan naskah penerbitan, Ade Pristie Wahyo meluangkan waktu yang tidak terhitung pada segala tahap perkembangan proyek ini dari tahun ke tahun, sedangkan Rosemary Robson, yang mengedit versi Inggris dari semua artikel, menyumbangkan gagasan dan komentar yang amat berharga serta dorongan moril yang tidak terlupakan.

Akhirnya tapi tidak kalah penting, kami ingin mengaturkan terima kasih yang tulus kepada semua lembaga yang telah memung-kinkan proyek ini terlaksana, dengan menyum-bangkan dana untuk membiayai penye-lenggaraan seminar di Paris tahun 2002, penerjemahan semua artikel serta pula ongkos penerbitan buku ini. Lembaga tersebut adalah (sesuai urutan besar dananya masing-masing): Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, The Rockefeller Foundation (Bangkok), The Ford Foundation (Jakarta), Ecole française d'Extrême-Orient (EFEO, Paris), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Paris), Association Archipel (Paris), International Institute of Asian Studies (IIAS, Leiden), Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO, Paris), Maison des Sciences de l'Homme (MSH, Paris).

CATATAN

1 Kedua sumber kutipan itu, masing-masing Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens

(Tentang berbagai metode penerjemahan) dan Toward a Science of Translating, kedua-duanya

dikutip dalam Oustinoff 2003.

2 Kutipan ini berdasarkan Kassim Ahmad (ed.) 2004: 128-132. Nomor halaman merujuk pada dokumen

URAIAN UMUM, I

BAHASA SANSKERTA DI NUSANTARA

T

ERJEMAHAN,

P

EMRIBUMIAN DANI

DENTITASA

NTARDAERAHThomas Hunter Universitas Udayana

Pendahuluan

Bahasa Sanskerta tak dapat disangkal lagi mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan kesusastraan Jawa Kuno, tetapi hal ini tidak mencakup seluruh pengaruh bahasa Sanskerta terhadap masya-rakat dan kebudayaan Melayu-Indonesia. Studi seperti yang dilakukan oleh Gonda dalam karyanya berjudul Bahasa Sanskerta di Indonesia (1952) menyajikan banyak bukti dari pengaruh bahasa Sanskerta terhadap kosakata berbagai bahasa, dari Melayu sam-pai Malagasi. Sedangkan pengaruh budayanya terbukti dari perkembangan kesusastraan, seni pertunjukan dan filsafah etika dari kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah, seperti juga pada ritus-ritus keagamaan di Bali pada masa sekarang1.

Para sarjana dari angkatan generasi yang lebih tua berbicara tentang masyarakat Asia Tenggara dengan istilah “Indianisasi” dan “India Raya”. Maka dapat dimengerti bahwa kemudian muncul reaksi yang memusatkan perhatian pada istilah “pemri-bumian” atau “indigenisasi”. Tetapi pema-kaian istilah ini pun menimbulkan masalah karena masih memberi kesan bahwa satu pihak lebih dominan dalam pertukaran budaya. Baru-baru ini beberapa pengamat lebih tertarik pada gambaran Wolters (1982) yang menyatakan bahwa Asia Selatan dan

Asia Tenggara “dari berbagai segi mempunyai pandangan yang sama”.

Sejak Wolters pertama kali memper-kenalkan sudut pandang “transcultural” atau “antarbudaya” dalam diskusi tentang penga-ruh India terhadap Asia Tenggara, model-model teoritis telah berkembang pesat, dan menawarkan sarana baru untuk menganalisa proses linguistik dan sejarah yang telah mem-bentuk masyarakat pra-modern di Nusantara. Kini di hadapan kita terbentang tantangan dari karya Pollock (1996) tentang “ekumene Sanskerta” atau kosmopolis Sanskerta (“ San-skrit Cosmopolis”), yaitu sebuah wawasan budaya yang memiliki kesamaan unsur-unsur penting seperti yang tertera dalam budaya Sanskerta. Demikian juga dengan karya pelengkap Pollock (1998a, 1998b) tentang “penyesuain dengan budaya lokal” atau “pem-ribumian” (“vernacularization”), suatu istilah yang boleh dilihat sebagai reaksi terhadap proses peralihan antarbudaya, tetapi dalam karya Pollock lebih tepat diartikan sebagai penempatan proses dinamis ekumene San-skerta di tingkat lokal.

sastra” (...), yang lain untuk jenis kesu-sastraan yang merangkul atau menggabung-kan kawasan-kawasan tersebut.”

Berdasarkan model ini, Braginsky mela-cak perkembangan kesusastraan Melayu Kuno yang telah “hilang” sebagai salah satu “sastra penggabung”, yang unsur intinya merupakan sastra keagamaan dari aliran Mah y na. Da-lam artikel ini saya akan berusaha memper-lihatkan bahwa model Braginsky mempunyai akibat yang sangat dalam, tidak hanya untuk pengertian kita tentang penerjemahan yang tertua dalam sejarah Nusantara, tetapi juga untuk jaman perkembangan bahasa Jawa Kuno sampai menghasilkan sebuah kesusas-traan yang mandiri, yaitu periode kurang-lebih 1000-1500 M.

Salah satu asumsi dasar artikel ini, ialah bahwa pada periode kurang-lebih 400-1500 M, ketika Nusantara ikut serta dalam “Kosmopolis Sanskerta” yang didefinisikan Pollock, kita perlu mulai berpikir ulang mengenai hakekat “terjemahan”. Saya menge-mukakan bahwa, untuk itu, kita harus pertama-tama mempertimbangkan suatu “budaya diglosia” yang berakar dalam di India, dan telah berpengaruh besar terhadap perkembangan bahasa dan kesusastraan di Nusantara. Kemudian saya memperlihatkan bahwa untuk memahami dampak dari budaya diglosia tersebut, kita tidak cukup meninjau terjemahan karya-karya lengkap, melainkan harus mengamati proses-proses mikro terjemahan yang menyangkut sistim linguistik pada tataran kalimat dan morfologi.

Di sini saya menegaskan bahwa “ter-jemahan” di Nusantara terlaksana di seantero lapisan bahasa, pada lapisan mikro dalam bentuk penyerapan unsur-unsur bahasa ke dalam pola morfologi Nusantara, dan pada lapisan wacana dalam bentuk pemribumian pola-pola formal dan naratif India. Ada kala-nya kegiatan tulis di Nusantara mirip dengan “terjemahan” dalam arti yang lumrah, namun ada kalanya juga istilah “terjemahan” harus dimengerti sebagai pola-pola wacana yang mula-mula diciptakan dalam rangka “sastra penggabung” dalam Bahasa Melayu Kuno dan Jawa Kuno. Saya mengusulkan bahwa, kalau

kita mencari contoh dari proses terjemahan, baik pada tataran mikro maupun makro, dalam sumber-sumber tertulis berupa pra-sasti dan sastra Jawa Kuno, kita semestinya lebih baik memahami peran proses antar-budaya di Nusantara, sehingga mengerti dengan lebih jelas kedudukan penerjemahan sebagai siasat menghasilkan wacana pada masa awal perkembangan kesusastraan Nu-santara.

Bahasa Sanskerta dan Prakerta di India Dalam tradisi India ada perbedaan yang terkenal antara bahasa Sanskerta (yang dapat diterjemahkan sebagai “bahasa yang disem-purnakan”) dan bahasa-bahasa Prakerta (yang boleh diperikan sebagai bahasa-bahasa yang mengikuti sifat perkembangan alami,

prakṛti). Sebagai turunan dari bahasa kitab suci Veda, bahasa Sanskerta pada masa awal dibakukan agar tidak tergeser lebih jauh dari bahasa Veda itu, yang oleh kaum ortodoks dianggap sebagai sumber ciptaan dunia, dan karena itu bahasa Sanskerta memperoleh status bahasa yang kekal dan mantap. Bahasa-bahasa lain yang berkaitan erat dengan bahasa Sanskerta, yang kini dinamakan bahasa-bahasa Indo-Arya Madya atau Kuno, dikelompokkan oleh para ahli tata bahasa sebagai bahasa “hancur” (Apabhraṃ a) atau-pun bahasa “alami” (Pr kṛta). Kedua istilah tersebut mengandung arti kemerosotan di-bandingkan standar kesempurnaan. Penger-tian ini – akan kita lihat – tidak dianut oleh semua pelaku budaya India pada jaman kuno. Namun tidak dapat disangkal bahwa kete-gangan antara bahasa Sanskerta dan bahasa Prakerta mendasari seluruh wacana ini dan merupakan tolok ukur dalam pemahaman bahasa sampai masa dan tempat yang amat jauh dari India kuna seperti Jawa Timur pada abad ke-15.

yang bersangkutan didefinisikan lebih dahulu. Yang pertama adalah “diglosia”. Houben (1996: 159) telah mengamati bahwa istilah itu begitu populer sehingga dirujuk lebih dari 2.000 kali dalam sebuah bibliografi mutakhir. Houben sendiri memakai definisi Ferguson (1959: 336) sebagai berikut:

... suatu keadaan bahasa yang relatif stabil di mana, di samping dialek-dialek asli bahasa-bahasa setempat, (...) terdapat sebuah ragam yang amat berbeda, yang telah dibakukan, dan yang diberikan posisi unggul. Ragam bahasa tersebut merupakan wahana sebuah kesu-sastraan yang luas dan terpandang, ragam itu dipelajari melalui pendidikan formal dan lazim dipergunakan dalam teks tertulis seperti juga dalam tuturan lisan yang bersifat resmi, tetapi tidak dipakai siapa pun sebagai bahasa sehari-hari2.

Adapun beberapa pakar lebih menyukai istilah “kedwibahasaan” (bilingualism), karena dig-losia hanya menyangkut keadaan di mana ragam unggul dapat dideskripsi sebagai variasi dari bahasa umum. Maka hubungan antara bahasa Sanskerta dan Prakerta tidak sesuai, karena dapat dianggap bahwa kedua bahasa tersebut berbeda (dan memang disebut “bh ” oleh para ahli tata bahasa dan estetika), padahal sering berdampingan dalam suatu masyarakat linguistik dalam bentuk diglosia. Sebagai salah satu jalan keluar dari masalah ini, Houben (1996: 164) mengutip ulasan Fishman (1985), yang mempertajam definisi istilah diglosia, dengan cara yang kiranya bermanfaat untuk mengamati hubu-ngan kebahasaan di India dan di Asia Tenggara.

Fishman menegaskan bahwa ragam unggul dalam suatu masyarakat diglosia adalah variasi bahasa yang bukan bahasa ibu siapa pun, yang dipelajari dalam pergaulan masyarakat di bawah pengaruh sebuah lembaga resmi di luar rumah, dan yang tidak terjangkau oleh semua orang... Fishman juga membedakan antara diglosia sebagai ciri suatu masyarakat, dan kedwibahasaan sebagai ciri seorang individu yang menguasai dua bahasa dengan sempurna.

Dalam perdebatan ini, konsep yang lebih tajam lagi ditawarkan oleh Pollock dengan

menam-pilkan istilah baru, yakni “hiperglosia” ( hyper-glossia), dengan maksud menarik perhatian pada gejala “pengotakan” yang sangat kentara dalam masyarakat India maupun Asia Tenggara.

Istilah diglosia ini, seperti juga istilah kedwi-bahasaan, tidak memadai untuk menangkap

gejala pengotakan (compartmentalization)

dalam penggunaan bahasa, atau fakta bahwa fenomena ini menyangkut seluruh masyarakat, apalagi perbedaan kesempatan yang sangat mencolok dalam hal bahasa Sanskerta serta

bahasa-bahasa lokal seperti K ṇṇada,

Kam-boja, Jawa. Perbedaan tersebut tidak semata-mata terletak pada ketegangan internal (di-glosia) tetapi pada pelapisan (hiper-(di-glosia) dari bahasa yang berbeda-beda. Ketegangan antara, umpamanya, bahasa Sanskerta dengan bahasa

K ṇṇada, dari segi pelapisan tersebut,

me-warnai seluruh sejarah bahasa K ṇṇada. (1996: 208)

Istilah Pollock mempunyai kelebihan karena menujukkan peranan yang dimainkan wibawa budaya dalam perkembangan ragam-ragam bahasa. Hal tersebut digarisbawahinya bila menguraikan pemilihan bahasa (1998b: 8):

Perbedaan antara ragam terbatas dan ragam canggih, antara ragam dokumenter dan ragam sastra, sering sekali dihasilkan dan direpro-duksi melalui pilihan bahasa, seperti kentara dalam prasasti-prasasti sepanjang sejarah. Wi-bawa sosial atau budaya sepertinya mem-pengaruhi pilihan ini, sehingga boleh diper-kirakan bahwa keterbatasan dan kecanggihan merupakan sifat yang dibiarkan berkembang dalam satu kasus, dan tidak dibiarkan dalam kasus lain... Ketika hal terakhir ini mendapat tantangan dalam proses pemribumian... maka tantangan tersebut secara khas berwujud pengambilalihan tubuh sastra dari kebudayaan unggul yang menentukan peraturan di bidang sastra.

Meskipun analisis Pollock sangat berharga, dalam rangka artikel ini saya akan tetap memakai istilah diglosia. Pertama, karena kata

mengingat ulasan Fishman yang menekankan kandungan sosial dari istilah diglosia. Namun, berbeda dengan Fishman, saya akan terus memakai istilah “dwibahasa” dalam hal dua ragam bahasa yang berdampingan dan mem-punyai fungsi yang saling melengkapi, bukan bertumpang tindih.

b) Diglosia di India: Pandangan Para Ahli Tata Bahasa serta Para Penganut Agama Buddha dan Jain

Sejarah diglosia di India sebenarnya bermula sekitar tahun 500 SM bila P ṇini berusaha memerikan secara terperinci urutan sintaksis dari bahasa “terpelajar” ( i ţa) dengan tujuan melestarikan pertaliannya dengan bahasa berirama Veda (ch ndasa) yang sangat utama dalam ritus dan kebu-dayaan agama kaum Brahmana. Dalam karya P ṇini dan para ahli tata bahasa berikutnya, perkembangan diglosia jadi kelihatan dalam dua konteks. Pertama, di dalam tubuh bahasa Sanskerta sendiri, dibedakan antara bahasa pergaulan sehari-hari (laukika) dan bahasa “terpelajar” ( i ţa), yang semestinya memper-tahankan bahasa Veda dari segi aspek fonologi, morfologi dan unsur-unsur bahasa yang lebih besar dari suku-kata (supra-segmental). Bahasa śiśţa dikatakan “menciptakan dharma (pahala)”, sedangkan bahasa laukika tidak menimbulkan dharma, walaupun tidak berarti bahwa bahasa itu menimbulkan adharma

(tulah)3.

Konteks kedua munculnya diglosia adalah pemakaian bahasa dalam kaitannya dengan kondisi geografi, yaitu bila dialek daerah-daerah tertentu di “kawasan inti Veda”

( ryav rta, Madhyade a) dianggap lebih

dekat bahasa “terpelajar” daripada dialek lain, sedangkan bahasa-bahasa dan dialek-dialek di luar daerah tersebut dipandang sebagai “biadab” (mleccha) atau “substandar” ( apa-bhraṃ a). Menurut Deshpande (1993: 78) pendekatan linguistik P ṇini bersifat netral, tapi sebaliknya ahli-ahli tata bahasa seperti Patañjali, yang menulis kira-kira empat abad setelah P ṇini (sekitar 200 SM), menganut pandangan normatif dan menyatakan bahwa

orang yang hidup di luar sebuah daerah sempit, menggunakan bahasa-bahasa yang “tak terucapkan” (mleccha). Para penyusun “kitab undang-undang Manu” mengakui sebuah daerah penyebaran yang lebih luas bagi kaum Brahmana dari “kawasan inti”, sehingga mereka menyebut sebuah “tanah Brahmana” (Brahm varta) yang mencakup daerah-daerah yang terpengaruh oleh budaya Sanskerta di barat-laut dan timur-laut.

Pada jaman Patañjali, dialek-dialek Indo- rya Madya yang serumpun dengan bahasa Sanskerta telah menjadi terpisah-pisah satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga para ahli tata bahasa terpaksa membedakan suatu bahasa sempurna (saṃskṛta-bh ) dan bahasa-bahasa “alami” atau “hanyut” (pr kṛ ta-bh ) yang hidup berdampingan dalam masyarakat penutur bahasa dalam semua daerah, terkecuali yang disebut “kawasan inti” dalam arti paling sempit. Oleh karena itulah kita kenal sebuah perbedaan dasar antara bahasa Sanskerta dan bahasa Prakerta, yang selama dua milenia telah menentukan tolok ukur pemahaman sosio-linguistik di India.

Seandainya masyarakat yang diatur oleh upacara dan kitab-kitab kuno, idaman agama Brahmana, tetap merupakan satu-satunya sumber kewibawaan keagamaan di India sepanjang masa, maka bahasa-bahasa Prakerta mungkin tidak akan pernah tampil ke muka. Tetapi, seperti diperlihatkan oleh Romila Thapar (1989: 211-212), mulai sekitar 600 M, perkembangan ekonomi dan politik beberapa bangsa yang tinggal di pinggiran ryav rta

dan yang berbahasa ibu Prakerta berakibat munculnya beberapa bentuk agama baru, terutama Agama Buddha dan Agama Jaina, yang menjunjung “bhiksu-pengemis” ( ra-maṇa) sebagai teladan bagi pemeluknya, alih-alih pelaksana upacara kaum br hmaṇa:

Dalam agama Brahmana masa awal, kaum

dwijati (orang ketiga kasta tertinggi yang “dilahirkan dua kali” [melalui upacara ter-tentu]) dibedakan dari anggota masyarakat

yang lain. Kaum dwijati harus menaati

pera-turan-peraturan dari ruti (Veda) dan sṃrti

(kitab-kitab pelengkap Veda, terutama ajaran

peraturan sosial dan upacara agama

masing-masing kasta... Akiran ramaṇisme, yaitu

keseluruhan agama Buddha dan Jaina dan beberapa sekte lain, menolak prinsip-prinsip

dasar dari agama Brahmana, antara lain ruti

dan sṃrti... Sramanisme memiliki ajaran khusus yang terbuka bagi semua kasta, dan – walaupun menerima keberadaan tingkatan-tingkatan sosial yang ada – tidak menekankan peraturan yang berbeda-beda di antara ber-bagai kasta.

Sebagaimana telah dikemukakan Chaterji, hubungan rumit antara unsur-unsur br h-maṇa dan ramaṇa dalam masyarakat India masa silam mula-mula terletak dalam geografi dan dalam pemakaian bahasa (1970: 55-56):

Bahasa Ardha-M gadh Kuno yang dipakai di daerah Ko ala sudah pasti adalah bahasa yang dipakai oleh Buddha dan Mah v ra dalam memyampaikan ajaran agama dan yang kemudian menjadi bahasa kerajaan dan administrasi di India timur. Bahasa kerajaan maharaja A oka, yang dipakai dalam prasasti-prasasti daerah pedalaman dan timur, merupakan variasi dari bahasa Ardha-M gadh tersebut.

Pada tahap inilah pilihan bahasa – salah satu ciri menentukan dari diglosia – muncul se-bagai fenomena yang penting di panggung sejarah India. Faktor teologi sudah jelas dalam pemilihan bahasa Ardha-M gadh sebagai bahasa agama utama oleh kaum Jaina sampai akhir jaman klasik, sedangkan para penganut Buddha memilih bahasa Pali, yaitu mula-mula salah satu dialek Indo- rya Madya yang berasal dari daerah pedalaman India Utara, untuk melestarikan ajaran Buddha Gautama. Dalam beberapa situasi lain, pemilihan bahasa ditentukan oleh keadaan politik. Contohnya, dukungan agama Buddha oleh kerajaan Maurya dan pilihan bahasa Ardha-M gadh sebagai bahasa kerajaan, dihubungkan oleh Deshpande (1993: 1-16) dengan ketegangan antara kaum br hmaṇa dan k atriya di pusat kerajaan Maurya dan penyelesaian dalam bentuk perombakan cara hidup kaum bangsawan ( rya) dalam masyarakat Brah-mana, yang oleh Buddha Gotama mau dijadikan satu cara hidup bercorak Buddha.

c) Diglosia di India dalam Lingkungan Teater dan Karya-Karya Mengenai Estetika

Pada awal milenium pertama Masehi interaksi yang terus-menerus antara bahasa Sanskerta dan Prakerta telah menjadi sebe-gitu biasa bagi masyarakat yang semakin kos-mopolitan, sampai boleh dikatakan bahwa diglosia sudah menjadi kenyataan hidup bagi masyarakat India. Hal tersebut paling jelas tampak dalam teater India, di mana hanya para bangsawan, resi dan dewata memakai bahasa Sanskerta, sedangkan tokoh-tokoh lain menggunakan salah satu bahasa Prakerta, tergantung pada asal dan status mereka4.

Selama paruh kedua milenium pertama, para pakar teori estetika seperti Bh maha dan Daṇỗin menulis uraian terperinci mengenai bahasa kesusastraan yang dipakai di panggung teater dan dalam karya puisi klasik (k vya).

Lain dari ahli tata bahasa, pakar-pakar tersebut merumuskan bahasa Sanskerta dan Prakerta sebagai saling pelengkap, sambil menyediakan tempat buat kedua-duanya dalam seni puisi dan teater. Dalam karyanya

K vyadarsa misalnya, Daṇỗin menjelaskan bahwa “keseluruhan bahasa terbagi empat, yaitu bahasa Sanskerta, Prakerta, Apabhraṃ a dan campuran”5.

Sudah diketahui bahwa karya Daṇỗin itu mempunyai pengaruh yang amat besar di seluruh Asia Tenggara. Dalam hal bahasa Jawa Kuno, Hooykaas (1957: 40-46) menemukan bahwa, untuk menjelaskan pola-pola Sanskerta dalam Kakawin R m yaṇa, dia harus mengacu tidak hanya pada karya Bhaţţik vya

oleh Bhaţţi, tetapi juga pada K vy dar a oleh Daṇỗin, serta K vy laṃk ra oleh Bh maha.

Pakar-pakar di atas telah meletakkan dasar suatu teori positif tentang diglosia di India, yang sangat sesuai bagi munculnya sebuah kultur baru yang terbentuk dari budaya antarbangsa6.

dan bahasa menurut suatu hierarki linguis-tik. Sementara itu, suatu pembagian ruang linguistik juga mulai kelihatan dalam bidang prasasti. Studi Pollock (1996) mengenai penggunaan bahasa Prakerta dan Sanskerta dalam prasasti-prasasti di India merupakan sumbangan besar terhadap penelitian dig-losia di Asia serta kaitannya, di satu pihak, dengan apa yang dinamakannya “penges-tetikan ruang politik”, dan di pihak lain, dengan pengotakan segi-segi estetika-politik dan dokumenter dalam prasasti.

Singkatnya, Pollock mencatat bahwa semua prasasti dari dinasti Maurya dan Satav hana (sekitar 500 SM – 50 M) ditulis dalam bahasa Prakerta, sementara suatu perubahan mutlak mulai terjadi dengan penyerangan bangsa-bangsa Indo-Sithian, yang berakibat berdirinya dinasti aka pada abad 78 M. Pollock (1996: 205-206) mem-bahas makna perubahan tersebut:

Yang penting dari segi sejarah, bukan bahwa pendatang dari Iran dan Asia Tengah mulai ikut serta dalam sistim kemuliaan bahasa Sanskerta, melainkan bahwa orang aka, Ku na serta para penyair dan cendekiawan beragama Buddha yang diayomi mereka mulai menjadikan bahasa Sanskerta sebagai satu peranti politik dan menjadikan pengu-asaan atas bahasa Sanskerta sebagai satu sumber wibawa pribadi.

Ketika Pollock kemudian merujuk pada prasasti Basim oleh Vindhya akti II (sekitar 355 M) untuk menyoroti adanya “pembagian tugas” antara bagian berbahasa Sanskerta dan bagian berbahasa Prakerta dalam prasasti-prasasti itu, dia menyingkap satu kecen-derungan yang mempunyai dampak penting di keseluruhan ekumene. Sementara itu, pem-bahasannya tersebut menantang kita agar memeriksa kebenaran pernyataannya, dengan menganalisa secara terperinci kenyataan kecenderungan tersebut dalam daerah dan pada masa-masa tertentu.

Dalam prasasti Basim, bagian silsilah ditulis dalam bahasa Sanskerta, bagian praktis (mengenai penganugerahan sebuah tanah) dalam bahasa Prakerta. Keseluruhan prasasti secara jelas memperlihatkan bahwa kedua

bahasa itu bisa saja menduduki ruang yang sama sebelum kemenangan mutlak bahasa San-skerta… Di sini bahasa Prakerta terus berfungsi sebagai bahasa dokumenter, sedangkan bahasa Sanskerta keluar dari bidang sakral dan dipakai dengan tujuan yang amat berbeda… Bahasa Sanskerta jadi memonopoli semua fungsi estetika-politik serta juga wacana sastra, dengan akibat semua bahasa daerah seperti Tamil, Kannada, Khmer dan Jawa Kuno tergeser ke fungsi yang lebih rendah dalam sistim sastra negara. (Pollock 1996: 206)

Saya berkeberatan dengan istilah “lebih rendah” yang dipakai oleh Pollock dalam hal bahasa Jawa Kuno, tetapi ini tidak mem-perlemah kekuatan analisa Pollock mengenai aspek estetika-politik bahasa Sanskerta setiap kali berdampingan dengan bahasa-bahasa yang lain. Maka di bidang Nusantara, per-tanyaan yang muncul adalah, apakah bahasa-bahasa seperti Jawa Kuno pernah menduduki posisi yang benar-benar lebih rendah? Di sini saya akan mengusulkan bahwa bagi pujangga-pujangga Jawa Kuno, ketegangan antara bahasa Sanskerta dan Prakerta dipahami dari sudut pandang pemerkayaan, yaitu bahasa yang pernah menjadi sebuah Prakerta dapat saja (atau hampir) diangkat ke derajat Sanskerta. Proses pemerkayaan ini dapat diistilahkan “pem-bh -an”, untuk mencer-minkan proses penyerapan kosakata yang menurut saya merupakan ciri khas dari per-kembangan setiap bahasa kuno di Nusantara, sejauh kita masih mempunyai bekasnya.

Bahasa Sanskerta di Nusantara