1 BATUSANGKAR

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Jurusan Tadris Matematika

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

OLEH

DELTA FEBRIANY NUR FADILAH NIM : 1630105010

JURUSAN TADRIS MATEMATIKA

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BATUSANGKAR 2021

Nama : Delta Febriany Nur Fadilah NIM : 1630105010

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan : Tadris Matematika

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNIK SCAFFOLDING PADA MATERI HIMPUNAN KELAS VII SMP NEGERI 1 BATUSANGKAR”

adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2021 Yang membuat pernyataan

Delta Febriany Nur Fadilah NIM. 1630105010

Scaffolding Pada Materi Himpunan Kelas VII SMP Negeri 1 Batusangkar”

memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke ujian munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Desember 2020 Pembimbing

Christina Khaidir, M.Pd NIP. 19830928 201101 2 009

i ABSTRAK

DELTA FEBRIANY NUR FADILAH 1630105010. “PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNIK SCAFFOLDING PADA MATERI HIMPUNAN KELAS VII SMP NEGERI 1 BATUSANGKAR”.

Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021.

Penelitian ini bertolak dari permasalahan, yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik dikarenakan peran aktif dan motivasi peserta didik dalam belajar kurang.

Penyebabnya bersumber dari buku yang digunakan sekolah adalah buku paket yang belum maksimal dalam membuat peserta didik tertarik dan senang mempelajari matematika. Buku sumber yang digunakan belum sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tingkat kesukaran soal pada sumber terlalu tinggi.

Sehingga peserta didik agak sulit dalam memahami kebutuhan pengetahuannya dan juga dalam mencari tugas ketika diberikan guru. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut dengan adanya suatu inovasi dalam pembelajaran matematika, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik seperti penggunaan modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding. Dengan diberikannya modul kepada peserta didik akan membuat pembelajaran yang dilakukan peserta didik lebih menyenangkan dan tidak membosankan, peserta didik memahami pesan yang disampaikan dan akan berusaha belajar dengan menggunakan modul baik ada guru ataupun tidak ada guru. Adapun tujuan penelitian untuk mengembangkan modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding dalam pembelajaran matematika yang valid dan praktis.

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang terdiri dari 3 tahap yaitu : tahap define (pendefinisian), tahap design (perancangan) dan tahap develop (pengembangan). Instrument penelitian pengembangan ini menggunakan lembar validasi dan angket. Modul divalidasi oleh 3 orang validator yaitu 2 orang dosen matematika dan 1 orang guru bidang studi matematika. Pada proses praktikalitas modul matematika diuji cobakan pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Batusangkar, untuk melihat praktikalitas dengan uji keterbacaan modul yang dikembangkan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding yang dirancang sudah valid dengan hasil validitas yang diperoleh adalah 86.13% dengan kriteria sangat valid. Kemudian modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding telah praktis digunakan setelah diuji coba kepraktisannya pada siswa kelas VII.8 SMP Negeri 1 Batusangkar dengan hasil praktikalitas 81.112% dengan kriteria sangat praktis.

Kata kunci : Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Teknik Scaffolding

ii DAFTAR ISI Halaman Judul

Abstrak ... i

Kata Pengantar ... ii

Daftar Isi ... iv

Daftar Tabel ... vi

Daftar Gambar ... vii

Daftar Lampiran ... viii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Rumusan Masalah ... 5

C. Tujuan Penelitian ... 5

D. Spesifikasi Produk ... 5

E. Pentingnya Pengembangan ... 10

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan ... 10

G. Definisi Operasional ... 10

BAB II KAJIAN TEORI A. Landasan Teori ... 12

1. Pembelajaran Matematika ... 12

2. Tujuan Pembelajaran Matematika SMP/MTs ... 13

3. Karakteristik Pembelajaran Matematika di SMP/MTs ... 15

4. Modul Pembelajaran ... 17

5. Scaffolding ... 27

6. Modul Pembelajaran Berbasis Teknik Scaffolding ... 36

7. Validitas ... 41

8. Praktikalitas ... 45

9. Himpunan ... 47

B. Penelitian Relevan ... 49

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ... 51

B. Model Pengembangan ... 51

iii

C. Prosedur Pengembangan ... 53 D. Instrumen Penelitian ... 58 E. Teknik Analisis Data ... 60 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian ... 62 B. Pembahasan ... 85 C. Kendala dan Solusi ... 88 BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ... 89 B. Saran ... 89 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Ulangan Harian Peserta Didik ... 3 Tabel 3.1 Aspek Validasi Modul Pembelajaran Berbasis Teknik

Scaffolding ... 56 Tabel 3.2 Aspek Praktikalitas Modul Pembelajaran Berbasis

Teknik Scaffolding ... 58 Tabel 3.3 Validasi Modul Pembelajaran Berbasis Teknik

Scaffolding ... 59 Tabel 3.4 Validasi Instrumen Angket Respon Peserta Didik

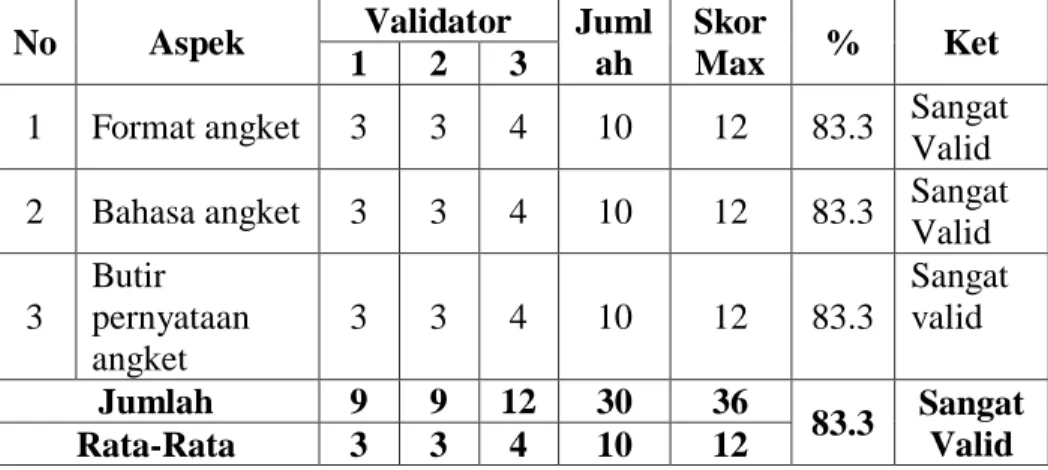

terhadap Modul Pembelajaran Berbasis Teknik

Scaffolding ... 59 Tabel 3.5 Kategori Validitas Lembar Validasi ... 60 Tabel 3.6 Kategori Praktikalitas Modul Pembelajaran Berbasis

Teknik Scaffolding ... 61 Tabel 4.1 Hasil Validasi Modul Pembelajaran Berbasis Teknik

Scaffolding ... 78 Tabel 4.2 Saran Validator terhadap Modul Pembelajaran Berbasis

Teknik Scaffolding ... 80 Tabel 4.3 Hasil Validasi Lembar Angket Respon Peserta Didik

terhadap Modul Pembelajaran Berbasis Teknik

Scaffolding ... 81 Tabel 4.4 Data Hasil Praktikalitas Modul Pembelajaran Berbasis

Teknik Scaffolding ... 83

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Cover Modul ... 65

Gambar 4.2 Desain Kepala Modul ... 66

Gambar 4.3 Kata Pengantar ... 66

Gambar 4.4 Daftar Pustaka ... 67

Gambar 4.5 Deskripsi Modul ... 67

Gambar 4.6 Petunjuk Penggunaan Modul ... 68

Gambar 4.7 Standar Isi ... 69

Gambar 4.8 Peta Konsep ... 69

Gambar 4.9 Tokoh Matematika ... 70

Gambar 4.10 Indikator dan Tujuan Pembelajaran ... 70

Gambar 4.11 Indikator dan Tujuan Pembelajaran ... 71

Gambar 4.12 Mamodelkan Perilaku Tertentu ... 71

Gambar 4.13 Menyajikan Penjelasan ... 72

Gambar 4.14 Mengundang Partisipasi Siswa ... 73

Gambar 4.15 Mengajak Peserta Didik Memberikan Petunjuk/Kunci ... 73

Gambar 4.16 Verifikasi dan Klarifikasi Pemahaman Peserta Didik ... 74

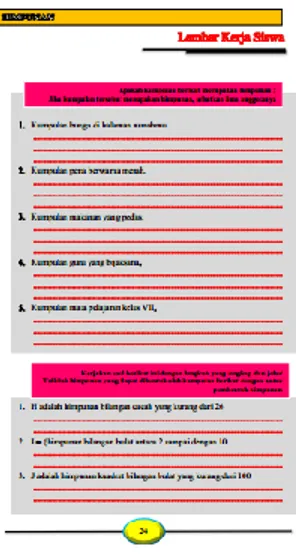

Gambar 4.17 Lembar Kerja Siswa ... 75

Gambar 4.18 Lembar Soal ... 75

Gambar 4.19 Lembar Jawaban Soal ... 76

Gambar 4.20 Rangkuman ... 76

Gambar 4.21 Kunci Jawaban Soal ... 77

Gambar 4.22 Daftar Pustaka ... 77

Gambar 4.23 Halaman Sampul Belakang ... 77

Gambar 4.24 Lembar Jawaban Peserta Didik ... 83

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nama-Nama Validator ... 94

Lampiran 2 Nama-Nama Siswa Kelas VII.8 SMP Negeri 1 Batusangkar ... 95

Lampiran 3 Lembar Kisi-Kisi Modul ... 96

Lampiran 4 Lembar Validasi Modul ... 97

Lampiran 5 Hasil Validasi Modul Pembelajaran Berbasis Teknik Scaffolding pada Materi Himpunan Kelas VII SMP Negeri 1 Batusangkar ... 115

Lampiran 6 Kisi-Kisi Angket Respon Peserta Didik terhadap Penggunaan Modul Pembelajaran pada Materi Himpunan Kelas VII SMP Negeri 1 Batusangkar ... 116

Lampiran 7 Lembar Validasi Angket Respon Peserta Didik terhadap Modul Pembelajaran Berbasis Teknik Scaffolding pada Materi Himpunan Kelas VII SMP Negeri 1 Batusangkar ... 117

Lampiran 8 Hasil Lembar Validasi Angket Respon Peserta Didik terhadap Modul Pembelajaran Berbasis Teknik Scaffolding pada Materi Himpunan Kelas VII SMP Negeri 1 Batusangkar ... 124

Lampiran 9 Angket Respon Peserta Didik (Praktikalitas) ... 125

Lampiran 10 Hasil Praktikalitas Angket Respon Peserta Didik ... 131

Lampiran 11 Surat Penelitian ... 132

Lampiran 12 Surat Balasan dari Sekolah ... 134

Lampiran 13 Modul Pembelajaran Berbasis Teknik Scaffolding pada Materi Himpunan Kelas VII SMP Negeri 1 Batusangkar ... 135

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu pelajaran matematika diberikan disemua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Matematika perlu diberikan kepada peserta didik disemua jenjang pendidikan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisasi secara sistematik sehingga peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif dalam memecahkan masalah, sehingga menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Karena telah disadari bahwasannya peran matematika sangat penting dalam kehidupan, maka selayaknya matematika menjadi suatu kebutuhan bagi setiap peserta didik.

Matematika sebagai suatu cabang ilmu yang tersusun menurut struktur, maka sajian matematika hendaknya dilakukan dengan cara yang sistematis, teratur, dan logis sesuai perkembangan intelektual anak. Cara penyajian seperti itu akan membantu peserta didik siap menerima pelajaran. Sajian matematika yang diberikan kepada peserta didik berbeda-beda sesuai jenjang pendidikan dan perkembangan intelektual anak dalam hal ini peserta didik pada pendidikan tingkat dasar, sajiannya bersifat konkret, dan makin tinggi jenjang pendidikan peserta didik maka sajian matematika semakin abstrak (Hamzah, 2009). Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pembelajaran khususnya mata pelajaran matematika harus terus diupayakan, baik oleh guru maupun semua pihak yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Hal ini karena matematika memegang peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan (Tresnaningsih, 2010).

Pembelajaran matematika bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan bekerja sama (Depdiknas, 2006).

Pembenahan mutu pembelajaran cukup lama menjadi perbincangan.

Berbagai pihak berupaya mencari sebab yang esensial dari ketidakberhasilan pembelajaran selama ini. Guru sebagai komponen utama pendidikan secara tidak langsung bertanggung jawab atas rendahnya mutu pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama dan Menengah Atas. Berbagai upaya telah dilakukan guru sebagai pendidik untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah terus-menerus memperbaiki perangkat pembelajaran khususnya dalam pengembangan penyusunan modul pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu.

Pendidik maupun calon pendidik sudah seharusnya mengembangkan bahan ajar yang dapat membantu peserta didik memahami suatu konsep dan melengkapi sumber belajar bagi peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu guru mata pelajaran matematika SMP Negeri 1 Batusangkar didapatkan informasi bahwa guru masih menerapkan metode pembelajaran konvensional. Peran aktif peserta didik dalam belajar kurang. Peran aktif peserta didik umumnya masih berupa penugasan guru kepada peserta didiknya. Motivasi belajar peserta didik kurang dikarenakan buku yang digunakan sekolah adalah buku paket yang belum maksimal dalam membuat peserta didik tertarik dan senang mempelajari matematika. Guru juga belum pernah membuat bahan ajar pendukung untuk tambahan sumber belajar bagi peserta didik, salah satunya modul. Sehingga peserta didik agak sulit dalam memahami kebutuhan pengetahuannya dan juga dalam mencari tugas ketika diberikan guru.

Buku sumber yang digunakan kelas VII SMP Negeri 1 Batusangkar belum sesuai dengan karakteristik peserta didik. Peneliti juga melihat tingkat kesukaran soal pada sumber belajar terlalu tinggi. Sehingga mengakibatkan peserta didik sulit untuk belajar. Hal ini mengakibatkan rendahnya hasil

belajar peserta didik. Pada penelitian ini, peneliti memilih materi himpunan, karena berdasarkan wawancara dengan guru ketika proses pembelajaran sedang berlangsung peserta didik banyak yang tidak menguasai konsep himpunan. Mereka mengetahui jenis-jenis himpunan tetapi tidak paham bagaimana perbedaan dari jenis-jenis himpunan tersebut. Serta tidak paham cara melakukan operasi pada himpunan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut presentasi hasil belajar peserta didik pada materi himpunan yang diperoleh pada Ulangan Harian (UH) :

Tabel 1.1

Hasil Ulangan Harian Peserta Didik

Kelas KKM Rata-Rata Nilai Ulangan

Peserta Didik

VII.8 70 67,2

Kita bisa lihat hasil ulangan harian peserta didik pada tabel 1.1 di atas bahwa masih banyak nilai peserta didik yang belum mencapai KKM. Dari permasalahan tersebut terlihat bahwa peserta didik membutuhkan bahan ajar tambahan yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di rumah, baik itu berupa modul, LKPD, hand out, dan lain sebagainya untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Pasal 20, diisyaratkan bahwa pendidik diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Salah satu elemen dalam RPP adalah sumber belajar.

Dengan demikian, pendidik diharapkan mampu mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar. Sumber belajar yang akan dikembangkan pada penelitian ini adalah modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding.

Modul merupakan salah satu unit lengkap yang berdiri sendiri dari rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu peserta didik dalam mencapai

sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas (Wina Sanjaya, 2008 : 331).

Modul merupakan bahan ajar dalam bentuk media cetak. Modul adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah yang digunakan peserta didik dengan pedoman penggunaannya adalah guru (E. Mulyasa, 2009 : 231).

Salah satu alasan kenapa modul yang dikembangkan yaitu melihat kebutuhan peserta didik dan melihat kelebihan yang terdapat pada modul seperti peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya sendiri, pembelajaran dengan modul sangat menghargai perbedaan individu sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya, maka dari itu pembelajaran semakin efektif dan efisien. Selain itu modul juga disajikan dengan tulisan berwarna dan gambar-gambar sesuai dengan materi yang dapat menambah pemahaman peserta didik. Dengan menggunakan modul dapat membantu peserta didik dalam belajar sehingga hasil belajar mereka bisa ditingkatkan seoptimal mungkin baik dari segi kuantitas maupun kualitas, juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan dapat menjadi acuan evaluasi bagi guru dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajarannya.

Agar modul sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan peserta didik di lokasi penelitian, maka modul yang dikembangkan adalah modul berbasis teknik scaffolding. Karena scaffolding adalah salah satu teknik pembelajaran yang memberikan bantuan (scaffold) kepada peserta didik dalam memecahkan masalah yang diberikan. Mengingat saat sekarang masih banyak peserta didik yang kurang memahami pelajaran matematika karena beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sangat sulit untuk dipahami maka pendidik perlu untuk mengetahui bagaimana cara agar peserta didik dapat lebih memahami materi lewat modul pembelajaran yang dikembangkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan

Modul Pembelajaran Berbasis Teknik Scaffolding pada Materi Himpunan Kelas VII SMP Negeri 1 Batusangkar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana validitas dari modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding pada materi himpunan kelas VII di SMP Negeri 1 Batusangkar ?

2. Bagaimana praktikalitas dari modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding pada materi himpunan kelas VII di SMP Negeri 1 Batusangkar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk :

1. Menghasilkan bahan ajar berupa modul pembelajaran materi himpunan berbasis teknik scaffolding yang valid.

2. Menghasilkan bahan ajar berupa modul pembelajaran materi himpunan berbasis teknik scaffolding yang praktis.

D. Spesifikasi Produk

Penelitian menghasilkan produk berupa modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding di kelas VII SMP Negeri 1 Batusangkar. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan sebuah modul dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Modul yang dikembangkan berbasis teknik scaffolding.

2. Modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding menyajikan materi himpunan kelas VII SMP/MTs.

3. Modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding disusun dengan bentuk media cetak.

4. Modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding dikembangkan dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut :

a. Sampul Depan (Cover)

Cover memuat nama modul, nama penulis, gambar yang berkaitan dengan materi serta topik-topik utama dalam modul. Modul diberi nama Modul Pembelajaran Berbasis Teknik Scaffolding.

b. Kata Pengantar

Kata pengantar berisi ulasan singkat tentang pujian kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kemudian ucapan terima kasih serta ulasan tentang modul yang dirancang untuk siswa kelas VII SMP Negeri 1 Batusangkar.

c. Daftar Isi

Daftar isi memuat judul-judul materi yang akan dibahas dalam modul dan letak halaman judul di dalam modul.

d. Deskripsi Modul

Deskripsi modul menggambarkan materi apa saja yang akan dibahas dalam modul.

e. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk penggunaan modul yang diberikan untuk guru dan peserta didik. Petunjuk penggunaan modul ini dapat membantu peserta didik memahami bagaimana cara penggunaan modul.

f. Standar Isi dan Peta Konsep

Halaman standar isi memuat kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran berikut dengan peta konsepnya.

g. Pengenalan Tokoh

Pengenalan tokoh penemu matematika yang menemukan teori himpunan.

h. Lembar Kegiatan Siswa

Lembar kegiatan siswa berisi tentang : 1) Indikator dan tujuan pembelajaran.

2) Materi pokok dan uraian materi pokok.

3) Produk yang dikembangkan berupa modul dengan langkah-langkah berbasis teknik scaffolding. Teknik scaffolding adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada anak pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu memecahkan problem dari tugas yang dihadapi.

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan scaffolding dalam penelitian ini yaitu :

a) Memodelkan Perilaku Tertentu (Modeling Of Desired Behaviors).

Memodelkan perilaku tipe memodelkan berbicara keras (talk-aloud modeling) yang dilakukan oleh guru dan peserta didik di kelas. Memodelkan berbicara keras berarti mendemonstrasikan penyelesaian tugas bersamaan dengan verbalisasi proses berpikir atau strategi penyelesaian masalah yang membawa peserta didik memperoleh kesimpulan. Guru akan menunjukkan dan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Secara perlahan, scaffolding yang diberikan akan dikurangi sehingga peserta didik dapat menemukan cara penyelesaian masalah.

b) Menyajikan Penjelasan (Offering Explanations).

Penjelasan diberikan dan diulang-ulang. Ketika peserta didik sudah mendapatkan pengalaman, penjelasan hanya berupa petunjuk atau kata kunci agar peserta didik dapat mengingat kembali informasi-informasi penting. Pada akhirnya penjelasan ditinggalkan.

c) Mengundang Partisipasi Peserta Didik (Inviting Student Participation).

Guru harus mengajak peserta didik berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas. Praktek ini mendorong peserta didik belajar dan menyediakan pengalaman belajarnya sendiri.

Contohnya, guru memberikan soal himpunan kepada peserta

didik. Peserta didik dapat berpartisipasi dengan berpendapat atau diminta maju ke depan menyumbangkan ide/gagasan di papan tulis.

d) Mengajak Peserta Didik Memberikan Petunjuk/Kunci (Inviting Students to Contribute Clues).

Ketika peserta didik menyumbangkan ide-ide mereka tentang suatu topik atau keterampilan, guru dapat menambahkan idenya untuk membimbing diskusi. Jika pemahaman peserta didik tidak tepat atau sebagian tidak tepat, guru dapat memperbaikinya dan memberikan penjelasan berdasarkan apa yang sudah diperoleh peserta didik selama diskusi.

e) Verifikasi dan Klarifikasi Pemahaman Peserta Didik (Verifying and Clarifying Student Understanding).

Setelah peserta didik memperoleh pengalaman terhadap pengetahuan yang baru, guru perlu menilai pemahaman peserta didik secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik (feedback). Ketika pemahaman yang dimunculkan peserta didik dapat diterima secara nalar, guru memverifikasinya. Namun, jika pemahaman peserta didik keliru, guru memberikan klarifikasi.

i. Lembar Kerja Siswa

Lembar kerja siswa berisi tugas-tugas atau persoalan-persoalan yang harus dikerjakan dan diselesaikan setelah mempelajari kegiatan peserta didik, di mana persoalan-persoaan tersebut membawa peserta didik untuk bisa belajar secara mandiri lalu mendiskusikan permasalahan yang ada dengan temannya dan mempresentasikan hasil diskusi dan saling memberi tanggapan. Pada lembar kerja siswa ini, peserta didik masih dibantu dan dibimbing oleh guru jika peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang diberikan.

j. Lembar Soal

Lembar soal berisi soal-soal untuk menilai keberhasilan peserta didik dalam mempelajari bahan yang disajikan dalam modul. Pada lembar soal, peserta didik tidak diberikan lagi bantuan oleh guru.

Lembar soal ini berfungsi untuk memberikan evaluasi kepada peserta didik mengenai materi pelajaran.

k. Lembar Jawaban Soal

Lembar jawaban yang disediakan secara khusus untuk menjawab soal-soal tes dalam bentuk isian singkat/melengkapi, pilihan ganda atau uraian.

l. Rangkuman

Dibagian akhir dari penjelasan materi himpunan diberikan rangkuman yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami materi yang telah dipelajari.

m. Kunci Jawaban Soal

Kunci jawaban berisikan jawaban yang benar untuk setiap soal yang ada dalam lembar penilaian.

n. Daftar Pustaka

o. Halaman Sampul Belakang

Halaman sampul belakang berisikan tentang penulis.

5. Modul dirancang sedemikian rupa dengan warna yang variatif sehingga membangkitkan minat baca peserta didik.

6. Modul memuat gambar-gambar dan soal-soal yang menarik bagi peserta didik. Gambar yang disajikan terkait dengan fenomena matematika dalam dunia nyata yang terdapat dalam materi yang dipelajari.

7. Modul dirancang menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010.

E. Pentingnya Pengembangan

Pentingnya pengembangan media modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding adalah sebagai berikut :

1. Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran matematika.

2. Pedoman bagi peneliti sebagai calon guru dalam pembelajaran matematika.

3. Pedoman bagi peserta didik untuk menemukan konsep atau materi pembelajaran, sehingga terlihat aktif dalam proses pembelajaran.

4. Sebagai sumbangan fikiran dalam usaha meningkatkan kemampuan mutu pendidikan matematika dimasa mendatang.

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 1. Asumsi

Berdasarkan pemaparan di atas, pengembangan ini menghasilkan produk yaitu modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding yang nantinya akan dapat digunakan oleh setiap guru matematika untuk membantu dalam proses mengajar pada pokok bahasan tersebut. Asumsi produk pembelajaran ini adalah :

a. Modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding membuat peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

2. Keterbatasan

Keterbatasan modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding ini dibatasi pada materi himpunan di kelas VII SMP Negeri 1 Batusangkar.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul pada penelitian skripsi, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah di bawah ini :

1. Modul pembelajaran berbasis teknik scaffolding adalah bahan ajar mandiri (modul) pembelajaran yang materinya dihubungkan dengan teknik

scaffolding. Jadi, peserta didik menemukan konsep matematika berdasarkan materi yang sudah dihubungkan dengan teknik scaffolding.

2. Validitas adalah proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk yang dihasilkan sudah layak atau belum.

3. Praktikalitas adalah suatu kualitas yang menunjukkan kemungkinan dapat dijalankannya suatu kegunaan umum dari suatu teknik penilaian, dengan mendasarkannya pada biaya, waktu, kemudahan penyusunan dan penskoran serta penginterprestasian hasil-hasilnya (Ngalim, 2008 : 137).

12 BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembelajaran Matematika

Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Matematika merupakan suatu ilmu yang penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Karena itu, untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini.

Sagala (2008 : 61) mendefinisikan pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Dalam proses pembelajaran peranan guru bukan semata-mata memberikan informasi, melainkan juga mengarahkan dan memberi fasilitas belajar. Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, dan lain sebagainya.

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari (Kasmad Rifangi, 2010 : 12). Tujuan dari pembelajaran matematika yaitu upaya agar peserta didik memiliki :

a. Kemampuan yang berkaitan dengan matematika yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah matematika, pelajara lain atau masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata.

b. Kemampuan menggunakan matematika sebagai alat komunikasi.

c. Kemampuan menggunakan matematika sebagai cara bernalar yang dapat digunakan pada setiap berpikir kritis, logis dan sistematis,

bersifat objektif, jujur serta disiplin dalam memandang serta menyelesaikan suatu masalah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mempraktekkan hasil belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tujuan Pembelajaran Matematika SMP/MTs

Dalam lampiran Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum di SMP dijelaskan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik mendapatkan beberapa hal sebagai berikut (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014 : 320) :

a. Memahami konsep matematika, merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Termasuk dalam kecakapan ini adalah melakukan algoritma atau prosedur, yaitu kompetensi yang ditunjukkan saat bekerja dan menerapkan konsep-konsep matematika seperti melakukan operasi hitung, melakukan operasi aljabar, melakukan manipulasi aljabar, dan keterampilan melakukan pengukuran dan melukis/menggambarkan/mempresentasikan konsep keruangan.

b. Menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah, dan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada.

c. Menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan, maupun menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun di luar matematika (kehidupan nyata, ilmu, dan teknologi) yang meliputi kemampuan memahami masalah, membangun model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh termasuk

dalam rangka memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (dunia nyata).

d. Mengkomunikasikan gagasan, penalaran serta maupun menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

f. Memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika dan pembelajarannya, seperti taat azas, konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan, toleran, menghargai kesemestaan (konteks, lingkungan), kerjasama, adil, jujur, teliti, cermat, bersikap luwes dan terbuka, memiliki kemauan berbagi rasa dengan orang lain.

g. Melakukan kegiatan-kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika.

h. Menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan matematika. Kecakapan atau kemampuan-kemampuan tersebut saling terkait erat, yang satu memperkuat sekaligus membutuhkan yang lain. Sekalipun tidak dikemukakan secara eksplisit, kemampuan berkomunikasi muncul dan diperlukan di berbagai kecakapan, misalnya untuk menjelaskan gagasan pada pemahaman konseptual, menyajikan rumusan dan penyelesaian masalah, atau mengemukakan argument pada penalaran.

Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Hal ini untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.

Berdasarkan penjelasan tujuan pembelajaran di atas dapat dimengerti bahwa matematika itu bukan saja dituntut sekedar menghitung, tetapi siswa juga dituntut agar lebih mampu menghadapi berbagai masalah

dalam hidup ini. Masalah itu baik mengenai matematika itu sendiri maupun masalah dalam ilmu lain, serta dituntut suatu disiplin ilmu yang sangat tinggi, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Karakteristik Pembelajaran Matematika di SMP/MTs

Secara umum karakteristik pembelajaran matematika adalah : a. Memiliki Objek Kajian yang Abstrak

Objek dasar yang dipelajari dalam matematika adalah abstrak, sering juga disebut sebagai objek muncul. Objek-objek tersebut merupakan objek pikiran yang meliputi fakta, konsep, operasi ataupun relasi dan prinsip.

b. Bertumpu pada Kesepakatan

Kesepakatan dalam matematika merupakan tumpuan yang amat penting. Kesepakatan yang amat mendasar adalah aksioma dan konsep primitif. Aksioma diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam pembuktian. Sedangkan konsep primitif diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam pembuktian. Aksioma juga disebut sebagai postulat ataupun pernyataan pangkal (yang sering dinyatakan tidak perlu dibuktikan). Beberapa aksioma dapat membentuk suatu sistem aksioma, yang selanjutnya dapat menurunkan berbagai teorema. Dalam aksioma tertentu konsep primitif tertentu.

Dari satu atau lebih konsep primitif dapat dibentuk konsep baru melalui pendefinisian.

c. Mempunyai Pola Pikir Deduktif

Matematika mempunyai pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif didasarkan pada urutan kronologis dari pengertian pangkal, aksioma (Postulat), definisi, sifat-sifat, dalil-dalil (rumus-rumus) dan penerapan matematika sendiri atau dalam bidang lain dan kegidupan sehari-hari.

Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum dan diterapkan pada hal yang bersifat khusus atau pola

pikir yang didasarkan pada suatu pernyataan yang sebelumnya diakui kebenarannya.

d. Konsisten dalam Sistemnya

Matematika memiliki berbagai macam sistem. Sistem dibentuk dari

“prinsip-prinsip” matematika. Tiap sistem dapat saling berkaitan namun dapat pula dipandang lepas (tidak berkaitan). Sistem yang dipandang lepas misalnya sistem yang terdapat dalam aljabar dan sistem yang terdapat dalam geometri. Geometri sendiri terdapat sistem-sistem yang lebih kecil atau sempit dan antar sistem saling berkaitan.

e. Memiliki Simbol yang Kosong dari Arti

Matematika memiliki banyak simbol. Rangkaian simbol-simbol dapat membentuk kalimat matematika yang dinamai model matematika. Secara umum simbol dan model matematika sebenarnya kosong dari arti, artinya suatu simbol atau model matematika tidak ada artinya bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Kekosongan arti dari simbol-simbol dan model-model matematika merupakan

“kekuatan” matematika, karena dengan hal itu matematika dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan.

f. Memperhatikan Semesta Pembicaraan

Simbol-simbol dan model-model matematika kosong dari arti dan akan bermakna bila dikaitkan dengan konteks tertentu maka perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan. Lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan sering diistilahkan dengan nama “semesta pembicaraan”. Ada tidaknya dan benar-salahnya penyelesaian permasalahan dalam matematika dikaitkan dengan semesta pembicaraan (Soedjadi, 2000 : 13).

4. Modul Pembelajaran a. Pengertian Modul

Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, yang memuat tentang seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik (Daryanto, 2013 : 9-11).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modul merupakan unit kecil dari satu pelajaran yang dapat beroperasi sendiri. Dan penggunaan modul sebagai bahan ajar pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan belajar matematika. Selain itu penggunaan modul juga dapat meningkatkan motivasi dan sikap positif dalam belajar matematika.

Anak usia SD dalam tingkat perkembangannya sangat memerlukan perhatian khusus dari pendidiknya. Pentingnya peranan pendidik dalam mendidik menjadi dasar terbentuknya karakter serta keberhasilan peserta didik di masa depan. Misalnya, anak usia SD umumnya mulai belajar berinteraksi dan bekerja sama secara berkelompok (Annisa Kurniati, 2016 : 48). Sedangkan modul pembelajaran merupakan suatu bahan ajar yang memungkinkan untuk belajar secara mandiri. Oleh karena itu dengan adanya modul pembelajaran ini diharapkan agar peserta didik dapat mengaplikasikannya ke dalam proses pembelajaran di kelas.

b. Karakteristik Modul

Untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi belajar, pengembangan modul pembelajaran harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai modul. Karakteristik modul yaitu sebagai berikut :

1) Self Instruction

Karakteristik tersebut memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain, yaitu sebagai berikut:

a) Membuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar.

b) Memuat materi pelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan yang spesifik, sehingga memudahkan dipelajari secara tuntas.

c) Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi pembelajaran.

d) Terdapat soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang memungkinkan untuk mengukur penguasaan peserta didik.

e) Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas, atau konteks kegiatan dan lingkungan peserta didik.

f) Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif.

g) Terdapat rangkuman materi pembelajaran.

h) Terdapat instrument penilaian, yang memungkinkan peserta didik melakukan penilaian materi.

i) Terdapat umpan balik atas penelitian peserta didik, sehingga peserta didik mengetahui tingkat penguasaan materi.

j) Terdapat informasi tentang rujukan/pengayaan/referensi yang mendukung materi pembelajaran tersebut.

2) Self Contained

Modul akan dikatakan self contained apabila seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul. Tujuannya agar memberikan kesempatan peserta didik mempelajari materi secara tuntas, karena materi belajar dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh.

3) Stand Alone

Stand alone merupakan karakteristik modul yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada bahan ajar/media lain. Dengan demikian, peserta didik tidak memerlukan bahan ajar lain untuk

mempelajari dan atau mengerjakan tugas pada modul tersebut. Jika peserta didik masih menggunakan dan bergantung pada bahan ajar selain modul yang digunakan, maka bahan ajar tersebut belum dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri.

4) Adaptif

Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikatakan adaptif apabila modul tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara fleksibel digunakan diberbagai perangkat keras (hardware).

5) User Friendly

Modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau bersahabat/akrab dengan pemakaiannya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakaiannya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan istilah umum yang sering digunakan, merupakan salah satu bentuk user friendly (Abdul Majid, 2016 : 176).

c. Elemen Mutu Modul

Untuk menghasilkan modul pembelajaran yang mampu memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul perlu dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan beberapa elemen yang mensyaratkannya, yaitu format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, spasi kosong, dan konsistensi sebagai berikut : 1) Format

a) Menggunakan format kolom (tunggal atau multi) yang proporsional. Penggunaan kolom tunggal atau multi harus sesuai dengan bentuk dan ukuran kertas yang digunakan. Jika menggunakan kolom multi, hendaknya jarak dan perbandingan antar kolom secara proporsional.

b) Menggunakan format kertas (vertikal dan horizontal) yang tepat. Penggunaan format kertas secara vertikal dan horizontal harus memperhatikan tata letak dan format pengetikan.

c) Menggunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap dan bertujuan untuk menekankan pada hal-hal yang dianggap penting atau khusus. Tanda dapat berupa gambar, cetak tebal, ataupun cetak miring.

2) Organisasi

a) Menampilkan peta/bagan yang menggambarkan cakupan materi yang akan dibahas dalam modul.

b) Mengorganisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan yang sistematis, sehingga mempermudah peserta didik memahami materi pembelajaran.

c) Menyusun dan menempatkan naskah, gambar dan ilustrasi sedemikian rupa sehingga informasi mudah dimengerti oleh peserta didik.

d) Mengorganisasikan antar bab, antar unit dan antar paragraf dengan susunan dan alur yang memudahkan peserta didik memahaminya.

e) Mengorganisasikan antar judul, sub judul, dan uraian yang mudah diikuti oleh peserta didik.

3) Daya Tarik

a) Bagian sampul (cover) depan, dengan mengkombinasikan warna, gambar (ilustrasi), bentuk dan ukuran huruf yang serasi.

b) Bagian gambar isi modul dengan menempatkan rancangan- rancangan berupa gambar atau ilustrasi, pencetakan huruf tebal, miring, garis bawah atau warna.

c) Tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik.

4) Bentuk dan Ukuran Huruf

a) Menggunakan bentuk dan ukuran yang mudah dibaca sesuai dengan karakteristik umum peserta didik.

b) Menggunakan perbandingan huruf yang proporsional antar judul, sub judul dan isi naskah.

c) Menghindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks, karena dapat membuat proses membaca menjadi sulit.

5) Ruang Spasi Kosong

Menggunakan ruang atau spasi kosong tanpa naskah atau gambar untuk menambah kontras penampilan modul. Ruang atau spasi kosong dapat berfungsi untuk menambahkan catatan penting dan memberikan kesempatan jeda kepada peserta didik.

Menempatkan ruang atau spasi kosong secara proporsional dilakukan dalam beberapa tempat, seperti:

a) Ruang sekitar judul bab dan sub bab.

b) Batas tepi (marjin), batas tepi yang luas memaksa perhatian peserta didik untuk masuk ke tengah-tengah halaman.

c) Spasi antar kolom, semakin lebar kolomnya maka semakin luas spasi diantaranya.

d) Pergantian antar paragraph dimulai dengan huruf kapital.

e) Pergantian antar bab atau bagan.

6) Konsistensi

a) Menggunakan bentuk dan huruf secara konsisten dari halaman ke halaman berikutnya. Dan usahakan agar tidak menggabungkan beberapa cetakan dengan bentuk dan ukuran huruf yang terlalu banyak variasi.

b) Menggunakan jarak spasi konsisten. Jarak antar judul dengan baris pertama, antara judul dengan teks utama. Jarak baris atau spasi yang tidak sama sering dianggap kurang baik dan tidak rapih.

c) Menggunakan tata letak pengetikan yang konsisten, baik pola pengetikan maupun marjin/batas-batas pengetikan. (Daryanto, 2013 : 13-15)

d. Komponen-Komponen Modul

Untuk membuat sebuah modul yang baik, maka satu hal yang penting harus kita lakukan adalah mengenali komponennya Darwiansyah menguraikan komponen modul yang meliputi (Darwiansyah, 2009 : 229) :

1) Petunjuk Guru

a) Umum, berisi tentang :

(1) Penjelasan fungsi modul serta kedudukannya dalam kesatuan program pengajaran, silabus dan sistem penilaian serta rencana pelaksanaan pembelajaran.

(2) Kemampuan khusus/indikator pembelajaran.

(3) Penjelasan singkat tentang istilah-istilah.

b) Khusus, berisi tentang :

(1) Topik yang dikembangkan dalam modul.

(2) Satuan/jenjang kelas yang bersangkutan.

(3) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan modul.

(4) Tujuan pombelajaran.

(5) Pokok-pokok materi yang dibahas.

(6) Prosedur pengajaran modul, pengalaman belajar siswa serta alat yang digunakan.

(7) Penilaian.

2) Lembar Kegiatan Siswa, berisi tentang :

a) Petunjuk umum kepada peserta didik mengenai topik yang dibahas, pengarahan umum dan waktu yang tersedia untuk mengajarkannya.

b) Kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran.

c) Materi standar/pokok dan uraian materi standar/pokok.

d) Alat-alat yang dipergunakan.

e) Petunjuk khusus tentang langkah-langkah kegiatan belajar yang ditempuh oleh siswa secara terperinci.

3) Lembar Kerja Siswa

Berisi tugas-tugas atau persoalan-persoalan yang harus dikerjakan dan diselesaikan setelah mempelajari kegiatan peserta didik.

4) Kunci Lembar Kerja Siswa

Berisi jawaban yang diharapkan tentang tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta didik pada waktu melaksanakan kegiatan belajar dengan mempergunakan lembar kerja.

5) Lembar Soal

Berisi soal-soal untuk menilai keberhasilan peserta didik dalam mempelajari bahan yang disajikan dalam modul.

6) Lembar Jawaban Soal

Lembar jawaban yang disediakan secara khusus untuk menjawab soal-soal tes dalam bentuk isian singkat/melengkapi, pilihan ganda atau uraian.

7) Kunci Jawaban Soal

Berisi jawaban yang benar untuk setiap soal yang ada dalam lembaran penilaian.

Adapun komponen utama dari modul menurut Prastowo (2012 : 112) sebagai berikut :

1) Judul.

2) Petunjuk belajar (petunjuk peserta didik atau pendidik).

3) Kompetensi yang akan dicapai.

4) Informasi pendukung.

5) Latihan-latihan.

6) Petunjuk kerja atau Lembar Kerja (LK).

7) Evaluasi.

Sedangkan menurut Munawaroh (2013 : 16) komponen-komponen modul meliputi :

1) Cover modul/sampul muka.

2) Kata pengantar.

3) Daftar isi.

4) Tinjauan mata pelajaran.

5) Modul I : Pendahuluan

Kegiatan belajar 1 (uraian, contoh dan non contoh, latihan dan rambu jawaban latihan, rangkuman, tes formatif, kunci jawaban, daftar pustaka, glosarium).

Kegiatan belajar 2, dst.

6) Modul II dan seterusnya

Modul dikembangkan berdasarkan komponen-komponen modul yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas dengan menghubungkan pendapat dari Darwiansyah, Prastowo dan Munawaroh. Modul dirancang sesuai dengan kondisi dan situasi semua yang terlibat dalam pembelajaran, baik karakteristik peserta didik, maupun kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi, sehingga modul yang telah dirancang dapat berfungsi dengan baik.

e. Langkah-Langkah Penyusunan Modul

Dalam membuat sebuah modul diperlukan beberapa tahapan.

Beberapa tahapan tersebut yaitu sebagai berikut : 1) Analisis Kebutuhan Modul

Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis silabus dan RPP untuk memperoleh informasi modul yang dibutuhkan peserta didik dalam mempelajari kompetensi yang telah diprogramkan. Nama atau judul modul sebaiknya disesuaikan dengan kompentensi yang terdapat pada silabus dan RPP.

Tujuan analisis kebutuhan modul adalah untuk mengidentifikasi dan menetapkan jumlah dan judul modul yang harus dikembangkan dalam satu satuan program tertentu. Satuan program tersebut dapat diartikan sebagai satu tahun pelajaran, satu semester, satu mata pelajaran atau lainnya.

2) Desain Modul

Desain penulisan modul yang dimaksud yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh pendidik.

Di dalam RPP telah memuat strategi pembelajaran dan media yang digunakan, garis besar materi pembelajaran, dan metode penilaian.

Dengan demikian, RPP dipergunakan sebagai desain dalam penyusunan suatu modul.

3) Implementasi

Implementasi modul dalam proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. Bahan, alat, media dan lingkungan belajar yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dapat dipenuhi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

4) Penilaian

Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik setelah mempelajari seluruh materi yang ada di modul tersebut. Pelaksanaan penilain mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan di dalam modul. Penilaian hasil belajar dilakukan menggunakan instrumen yang telah dirancang atau disiapkan pada saat penulisan modul.

5) Validasi

Modul yang telah dan masih digunakan dalam kegiatan pembelajaran, secara periodik harus dilakukan validasi. Validasi merupakan proses menguji kesesuaian modul dengan kompetensi yang menjadi target belajar. Apabila isi modul sesuai, artinya efektif untuk mempelajari kompetensi yang menjadi target belajar, maka modul dikatakan valid.

Validasi dapat dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada para ahli yang menguasai kompetensi yang dipelajari. Apabila tidak ada, maka dilakukan oleh sejumlah pendidik yang mengajar

pada bidang atau kompetensi tersebut. Validator membaca ulang dengan cermat isi modul. Validator memeriksa apakah tujuan belajar, uraian materi, bentuk kegiatan, tugas, latihan atau kegiatan lainnya yang ada diyakini dapat efektif untuk digunakan sebagai media menguasai kompetensi yang menjadi target belajar. Jika hasil validasi ternyata menyatakan bahwa modul tidak valid, maka modul tersebut perlu diperbaiki sehingga menjadi valid (Daryanto, 2013 : 16-24).

f. Kelebihan Modul

Modul baik untuk dikembangkan karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu :

1) Kegiatan belajar peserta didik dengan menggunakan modul sesuai dengan kecepatan dan kemampuan siswa itu sendiri.

2) Dengan menggunakan modul, peserta didik dapat belajar mandiri.

Modul dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, sehingga aktivitas belajar peserta didik dapat meningkat.

3) Dengan menggunakan modul, siswa mampu mengetahui hasil belajar sendiri. Apabila tingkat keberhasilannya masih rendah, peserta didik dapat mempelajari materi yang kurang dikuasai itu kembali (Lubis, dkk, 2015 : 19).

g. Kekurangan Modul

Modul juga memliki kekurangan menurut Morisson, Ross & Kemp yang dikutip oleh Lasmiyati dan Harta (2014 : 164), yaitu :

1) Interaksi antar peserta didik berkurang sehingga perlu jadwal tatap muka atau kegiatan kelompok.

2) Pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan membosankan, karena itu perlu permasalahan yang menantang, terbuka dan bervariasi.

3) Kemandirian yang bebas menyebabkan peserta didik tidak disiplin dan menunda mengerjakan tugas. Karena itu perlu membangun budaya belajar dan batasan waktu.

4) Perencanaan harus matang, memerlukan dukungan fasilitas, media, sumber dan lainnya.

5) Persiapan materi memerlukan biaya yang lebih mahal bila dibandingkan dengan metode ceramah.

5. Scaffolding

a. Definisi Teknik Scaffolding

Istilah scaffolding merupakan istilah pada ilmu teknik sipil berupa bangunan kerangka sementara atau penyangga (biasanya terbuat dari bumbu, kayu, atau batang besi) yang memudahkan pekerja membangun gedung. Metapora ini harus secara jelas dipahami agar kebermaknaan pembelajaran dapat tercapai.

Di dalam Kamus Bahasa Inggris scaffolding artinya perancah;

membangun perancah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia perancah adalah bambu (papan dsb) yang didirikan untuk tumpuan ketika saat bangunan (rumah dsb) sedang dibangun (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008 : 1156). Sebagian pakar mendefinisikan scaffolding berupa bimbingan yang diberikan oleh seorang pembelajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran dengan persoalan- persoalan terfokus dan interaksi yang bersifat positif (Poerwadarminta, 1983).

Dalam Martini, istilah scaffolding pada mulanya diperkenalkan oleh Wood (1976). Scaffolding menurut Wood diartikan sebagai dukungan yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk membantunya menyelesaikan proses belajar yang tidak dapat diselesaikan dengan sendirinya. Jadi, dengan menggunakan scaffolding guru memberikan bantuan kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya.

Teknik scaffolding sering dilakukan atau diterapkan dalam suatu pendidikan, baik dalam meningkatkan kemampuan belajar anak maupun dalam pembiasaan sehari-hari.

Suranto mendefinisikan scaffolding sebagai berikut, “Scaffolding adalah pembelajaran yang menekankan kepada peserta didik mengambil makin banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri” (Suranto, 2015 : 57).

Menurut Suranto dalam pembelajaran scaffolding guru memberi contoh atau bantuan awal pembelajaran, kemudian secara bertahap mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada peserta didik untuk melakukan sendiri.

Berbeda dengan Suranto, Kadek Adi Wibawa dalam tulisannya menyebut scaffolding sebagai membangun dan menumbuhkan (Kadek, 2016 : 7). Artinya dalam proses pembelajaran yang terjadi adalah guru membangkitkan minat belajar anak melalui bimbingan yang terarah.

Pembelajaran scaffolding menurut Esa Sulaeman adalah pembelajaran yang memudahkan peserta didik belajar hal-hal yang di luar kemampuannya (Esa, 2004 : 40). Caranya, guru memberikan bimbingan secara bertahap sehingga membuat peserta didik mudah mengerjakan tanggung jawabnya di luar kemampuan yang dimiliki.

Senada dengan pendapat di atas disampaikan oleh Firmina Angela Nai, scaffolding merupakan proses pengendalian elemen-elemen tugas yang berada di luar kapabilitas peserta didik sehingga dapat memfokuskan perhatian pada karakter tugas yang tidak dapat dipahami dan dikuasai dengan cepat (Firmina, 2017 : 92). Guru terlebih dahulu memahami kemampuan anak, sehingga pembelajaran yang diberikan dapat memudahkan peserta didik menguasai tugas dan tanggung jawabnya dengan cepat.

Trianto memberikan pengertian scaffolding adalah memberikan sejumlah besar bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran kemudian anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang besar setelah dapat melakukannya (Trianto, 2007 : 127). Pada awalnya pembelajaran guru memberi bantuan dalam porsi besar,

kemudian secara bertahap anak mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Berikutnya menurut Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, scaffolding adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada anak pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu memecahkan problem dari tugas yang dihadapinya (Baharuddin dan Esa, 2007 : 30). Anak dibantu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara guru atau orang dewasa memberi motivasi atau pujian terus-menerus hingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri.

Dari semua pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam teknik scaffolding terdapat langkah dari orang dewasa (guru, orang tua, pengasuh) mengajarkan sesuatu secara bertahap menurut kemampuan masing-masing anak. Kemudian setelah anak mampu melakukan, bantuan tersebut secara berangsur-angsur dikurangi.

Tujuannya agar anak mengambil tanggung jawab lebih banyak dan besar untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Motivasi berupa dukungan dan pujian sangat penting dalam proses ini.

b. Teori Vygotsky

Teory Vygotsky merupakan salah satu teori yang penting dalam psikologi perkembangan. Teori Vygotsky menekankan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran. Menurut Vygotsky (Trianto, 2007 : 27) bahwa pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zone of proximal development. Konsep Vygotsky tentang zone of proximal development adalah tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan seseorang saat ini (Trianto, 2007 : 107).

Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) adalah istilah Vygotsky untuk kisaran tugas-tugas yang terlalu sulit saat seorang anak melakukannya sendiri, tetapi dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan dari

orang dewasa (guru) atau anak-anak yang terampil (teman sebaya) (John, 2009 : 62). Untuk menyelesaikan tugas yang sulit itu, maka peserta didik memerlukan bantuan berupa tangga atau jembatan untuk mencapainya. Salah satu tangga itu adalah bantuan dari seorang guru yang berupa penggunaan dukungan atau bantuan tahap demi tahap dalam belajar dan pemecahan masalah.

Ragam bantuan yang diberikan tergantung pada tingkat kesulitan yang dialami siswa, misalnya : memecahkan tugas menjadi lebih kecil, mengajak berpikir ulang, membahasakan proses berpikir jika tugasnya kompleks, melaksanakan pembelajaran kooperatif, memberi petunjuk konkret, melakukan tanya jawab, memberikan kata-kata kunci, atau melakukan permodelan. Di samping itu, bila diperlukan bantuan dapat berupa : mengaktifkan latar belakang pengetahuan yang dimiliki siswa, memberikan tipe-tipe atau kiat-kiat, strategi, dan prosedur-prosedur kunci untuk melaksanakan tugas atau memecahkan masalah yang dihadapi peserta didik. Bantuan itu diberikan agar peserta didik tidak merasa sulit karena mengerjakan tugas atau suatu keterampilan yang sulit dicapai/dilaksanakan.

Oleh karena itu, penerapan konsep Vygotsky dalam pembelajaran diharapkan agar peserta didik dapat aktif dalam belajar sehingga tingkat kemampuan dan perkembangan peserta didik di atas rata-rata atau dengan kata lain kemampuan peserta didik berada pada tingkat kemampuan potensial (tingkat kemampuan yang bisa dikuasai oleh peserta didik).

Ide penting lain yang diturunkan oleh teori Vygotsky adalah scaffolding. Scaffolding berarti pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah anak dapat melakukannya (Trianto, 2009 : 27). Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam

langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, atau apapun yang lain yang memungkinkan siswa tumbuh mandiri.

c. Karakteristik Teknik Scaffolding

Karakteristik teknik scaffolding menurut pendapat Pol. Volman dan Beishuizen ada tiga yaitu :

1) Contingency

Contingency adalah kemampuan yang bereaksi, dikhususkan, disesuaikan dan dibedakan. Dukungan yang diberikan guru harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik.

2) Fading

Fading yaitu mengurangi bantuan yang telah diberikan.

Tingkat pengurangan bantuan tergantung pada kompetensi dan perkembangan peserta didik.

3) Transfer of Responsibility

Transfer of Responsibilyty merupakan pengalihan tanggung jawab tugas secara bertahap kepada peserta didik. Tugas yang diberikan peserta didik terus meningkat, dari tingkat mudah sampai susah.

Mckenzy (2016 : 87) memberikan pendapat tentang karakteristik scaffolding sebagai berikut :

1) Menyediakan arah yang jelas dan mengurangi keraguan peserta didik. Guru harus dengan jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2) Menjelaskan tujuan supaya peserta didik tahu apa yang menjadi alasan melakukan hal tersebut.

3) Menyediakan sturktur, jalur atau langkah bagi peserta didik.

Supaya peserta didik dapat mengambil keputusan sehingga tujuan pembelajaran (indikator) tercapai.

4) Melakukan penilaian dan umpan balik dalam rangka mengklarifikasi tujuan dari tugas peserta didik.

5) Mengarahkan peserta didik untuk memilih sumber belajar yang layak. Guru menawarkan beberapa sumber belajar kepada peserta didik dan peserta didik memilih sendiri.

6) Membuang perasaan ragu-ragu. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengantisipasi masalah yang dapat muncul.

d. Prinsip-Prinsip Teknik Scaffolding

Prinsip-prinsip pengajaran teknik scaffolding (Ghani dan Ahmad, 2011 : 51) :

1) Membangkitkan rasa ingin tahu anak. Guru harus kreatif memperbesar rasa ingin tahu anak.

2) Melibatkan peserta didik. Guru mengkondisikan anak terlibat dalam kegiatan dengan pembelajaran inkuiri. Rasa ingin tahu anak direalisasikan dengan jalan melakukan sendiri.

3) Pembentangan hasil kerja. Semua peserta didik menunjukkan hasil kerjanya dan diadakan tanya jawab, sehingga terjadi suasana pembelajaran interaktif yang ceria dan berkesan.

4) Penilaian. Guru memastikan anak menangkap pembelajaran dengan bertanya jawab. Sehingga akan terlihat seberapa tingkat pemahaman peserta didik.

Prinsip-prinsip pembelajaran teknik scaffolding menurut Isrok’atun adalah pembelajaran yang terarah, berpusat pada murid, pembelajaran yang aktif dan motivasi (Isrok’atun, 2016 : 89).

e. Langkah-Langkah Teknik Scaffolding

Dalam Priyatni terdapat beberapa aspek-aspek esensial dari tahapan teknik scaffolding, yaitu :

1) Pemilihan aspek yang kompleks menjadi tahapan-tahapan, namun tetap merupakan satu kesatuan untuk mencapai kompetensi yang utuh.

2) Penentuan fokus bantuan yang diperlukan peserta didik.

3) Penjelasan aspek penting dari permodelan.

4) Pemberian umpan balik melalui teknik kolaborasi, dan

5) Pemantapan pemahaman peserta didik.

Menurut Applebee dan Langer (Priyatni, 2008) mengidentifikasikan ada lima langkah dalam pembelajaran dengan menerapkan teknik scaffolding, yaitu :

1) Intentionality yaitu mengelompokkan bagian yang kompleks yang hendak dikuasai peserta didik menjadi beberapa bagian yang spesifik dan jelas. Bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan untuk mencapai kompetensi secara utuh.

2) Appropriateness yaitu memfokuskan pemberian bantuan pada aspek-aspek yang belum dapat dikuasai peserta didik secara maksimal.

3) Structure yaitu pemberian model agar peserta didik dapat belajar dari model yang ditampilkan. Model tersebut dapat diberikan melalui proses berpikir, model yang diverbalkan dengan kata-kata dan model melalui perbuatan atau performansi. Kemudian peserta didik diminta untuk menjelaskan apa yang telah dipelajari dari model tersebut.

4) Collaboration yaitu guru melakukan kolaborasi dan memberikan respon terhadap tugas yang dikerjakan peserta didik. Peran guru di sini bukan sebagai evaluator, tetapi sebagai kolaborator.

5) Internalization yaitu pemantapan pemilikan pengetahuan yang dimiliki peserta didik agar benar-benar dikuasainya dengan baik.

Roehler dan Clanton dalam Bikmaz (2010) mengungkapkan bahwa terdapat 5 jenis teknik scaffolding, yaitu :

1) Memodelkan perilaku tertentu (modeling of desired behaviors).

2) Menyajikan penjelasan (offering explanations).

3) Mengundang partisipasi peserta didik (inviting student participation).

4) Verifikasi dan klarifikasi pemahaman peserta didik (verifying and clarifying student understanding).

5) Mengajak peserta didik memberikan petunjuk/kunci (inviting students to contribute clues).

Memodelkan perilaku tertentu umumnya merupakan langkah pertama dalam pemberian scaffolding pembelajaran. Definisi memodelkan menurut Hogan dan Pressley (1997) adalah “teaching behavior that shows how one should feel, think or act within a given situation”. Berdasarkan definisi memodelkan tersebut, terdapat tiga tipe memodelkan yaitu memodelkan berpikir keras (think-aloud modeling), memodelkan berbicara keras (talk-aloud modeling) dan memodelkan kinerja (performance modeling). Memodelkan berpikir keras adalah verbalisasi proses berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Memodelkan berbicara keras berarti mendemonstrasikan penyelesaian tugas bersamaan dengan verbalisasi proses berpikir atau strategi penyelesaian masalah yang membawa pemodel memperoleh kesimpulan. Memodelkan kinerja adalah demonstrasi sederhana tugas yang diselesaikan. Memodelkan kinerja tidak melibatkan penjelasan verbal.

Adapun langkah-langkah pembelajaran teknik scaffolding yang akan peneliti gunakan yaitu sebagai berikut :

1) Memodelkan perilaku tertentu (modeling of desired behaviors).

2) Menyajikan penjelasan (offering explanations).

3) Mengundang partisipasi peserta didik (inviting student participation).

4) Mengajak peserta didik memberikan petunjuk/kunci (inviting students to contribute clues).

5) Verifikasi dan klarifikasi pemahaman peserta didik (verifying and clarifying student understanding).

f. Kelebihan dan Kekurangan Teknik Scaffolding

Setiap teknik pembelajaran ada kekurangan dan kelebihannya.

Adapun kelebihan teknik pembelajaran scaffolding menurut Shahabuddin Hashim (2007 : 15) :

1) Guru bertindak sebagai mentor dalam membimbing peserta didik nya.

2) Memperbolehkan peserta didik mengambil bagian dan menumpukan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas.

3) Memotivasi peserta didik untuk memberi perhatian lebih supaya inti pembelajaran dan jawaban yang diberikan guru dapat memberi manfaat kepada peserta didik dan akhirnya peserta didik mampu menyelesaikan tugas yang sulit dengan sendiri tanpa bantuan guru.

4) Memotivasi peserta didik untuk berpikir mencari solusi permasalahan yang ditemui sebelum meminta bantuan kepada guru.

Menurut Pol. Volman dan Beishuizen kelebihan pembelajaran scaffolding antara lain, yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik terlibat aktif dalam proses. Peserta didik menjadi lebih mandiri karena didorong untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan demikian pengetahuannya bertambah. Meminimalisir kebingungan peserta didik terhadap tugas yang diberikan, karena guru mendemonstrasikan dan menjelaskan.

Peserta didik menjadi termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan (Pol. Volman dan Beishuizen, 2018 : 88).

Kelemahan atau tantangan teknik ini adalah guru memerlukan waktu yang lama untuk menyampaikan proses pengajaran. Guru yang diberi tanggung jawab untuk mengajar menggunakan pengajaran scaffolding tidak terlatih dalam mata pelajaran tertentu (materi pembelajaran), membuat peserta didik terlalu bergantung pada bantuan guru untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan.

Kesimpulan untuk hal tersebut adalah guru harus betul-betul paham materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik, supaya mengerti tugas yang