i

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

DI PT. WARU KALTIM PLANTATION

(ASTRA AGRO LESTARI.Tbk)

KEC. WARU KALIMANTAN TIMUR

Oleh :

DARMIN

NIM 060500089

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

JURUSAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA

ii

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG

DI PT. WARU KALTIM PLANTATION

(ASTRA AGRO LESTARI.Tbk)

KEC. WARU KALIMANTAN TIMUR

Oleh :

DARMIN

NIM 060500089

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

JURUSAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA

iii

Mengesahkan, Direktur,

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Ir. Wartomo, MP NIP. 19631028 198803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan ini disusun berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL)

yang dilaksanakan dari tanggal 2 maret sampai dengan tanggal 2 mei 2009

di PT. Waru Kaltim Plantation ( PT. WKP ) salah satu bagian dari PT.

ASTRA AGRO LESTARI Tbk ( AAL ), Kecamatan Waru Kabupaten

Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur.

Menyetujui,

Lulus ujian tanggal 10 september 2009 Pembimbing,

Ernita Obeth, SP,.M.Agribuss NIP. 19770524 200212 2 001

Penguji,

Khusnul Khotimah, S.TP NIP. 19791025 200604 2 002

iv

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas – tugas selama melaksanakan praktek kerja lapang ( PKL ) di PT. WARU KALTIM PLANTATION, Waru Kalimantan Timur hingga selesainya penyusunan laporan ini.

Keberhasilan dan kelancaran dalam melaksanakan PKL ini juga tidak lepas dari peran serta dan bantuan dari beberapa pihak, untuk itu dengan kerendahan hati dan sikap hormat yang setinggi – tingginya kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu serta Mertua, terima kasih yang tak terhingga atas semua doa, dukungan, bantuan dan restunya.

2. Bapak Ir. Wartomo, MP selaku Direktur Politeknik Pertanian negeri Samarinda. 3. Bapak Edy Wibowo Kurniawan, S.TP, selaku ketua Program Studi Teknologi

Pengolahan Hasil Perkebunan (TPHP)

4. Ibu Ernita Obeth, S.P.,M.Agribuss selaku Dosen Pembimbing dalam Praktek Kerja Lapang.

5. Ibu Khusnul Khotimah Selaku Dosen Penguji Praktek Kerja Lapangan. 6. Bapak dan Ibu Teknisi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (TPHP). 7. Bapak Joko Mulyono, selaku Administratur PT. Waru Kaltim Plantation. 8. Bapak Hendra Setiawan, Selaku Kepala Pabrik PT. Waru Kaltim Plantation. 9. Bapak Usada selaku Kepala Tata Usaha PT. Waru Kaltim Plantation.

10.Bapak Joko Winarno selaku KABAG HRGA PT. Waru Kaltim Plantation. 11.Bapak Andre selaku Kepala Keuangan PT. Waru Kaltim Plantation.

12.Bapak Wahyu Panuntun selaku Kepala Maintenance PT. Waru Kaltim Plantation.

13.Bapak Abdi. SG, Muslich, Yudi Hastanto selaku Kepala proses PT. Waru Kaltim Plantation.

14.Bapak Sabarno dan seluruh karyawan Laboratorium. 15.Bapak Mandor Proses dan Seluruh Karyawan Pengolahan. 16.Keluarga Besar Perumahan Staff.

v 17.Seluruh Karyawan Staff dan Karyawan PT. Waru Kaltim Plantation.

18.Bapak Virdi, Dedy, Jaka dan Narko yang telah banyak memberikan masukan selama melaksanakan PKL.

19.Temam – teman PKL (Aspiani, Tri juadmaja, Taufik Nugraha) dan

teman – teman angkatan 2006, terimah kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 20.Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu

dalam pelaksanaan PKL sampai selesainya laporan ini.

Semoga amal baik dan keikhlasannya akan mendapatkan pahala dari ALLAH SWT, Amin. Menyadari isi dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan yang kami miliki, olehnya itu kami mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dan penulis khususnya

Samarinda,3 mei 2009

Penyusun

vi

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ... ... ii DAFTAR ISI... iv DAFTAR TABEL ... viDAFTAR GAMBAR... vii

DAFTAR LAMPIRAN... viii

I. PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang... 1

B. Tujuan... 2

C. Hasil yang Diharapkan... 2

II. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN ... 3

A. Tinjauan Umum Perusahaan ... 3

B. Manajemen Perusahaan... 6

C. Lokasi dan Waktu Kegiatan PKL ... 6

III. HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG ... 7

A. Pengolahan Minyak Kelapa Sawit ...………. 8

1. Penimbangan ...……… 8

2. Grading atau Sortasi……….……… 10

3. Pemindahan TBS ke lori………... 15

4. Perebusan ( sterilizer)………... 18

5. Penebahan………...… 24

6. Pengadukan dan Pengempaan…...……… 29

7. Pemurnian minyak……… 34

B. Pengolahan Inti/kernel………. ………. 45

C. Pengolahan Limbah cair pabrik kelapa sawit ... 51

D. Analisis pengujian Mutu Minyak Sawit... 60

1. Penentuan Kadar Asam Lemak Bebas ( FFA ) ... 60

vii

3. Penentuan Kadar kotoran ... 65

E. Analisis Pengujian mutu kernel produksi ... 68

1. Penentuan Kadar Air Kernel Produksi ... 68

2. Penentuan Kadar Kotoran Kernel ... 70

IV. KESIMPULAN DAN SARAN ... 73

A. Kesimpulan ... 73

B. Saran... 74

DAFTAR PUSTAKA ... 76

viii

DAFTAR TABEL

No. Tubuh Utama Halaman

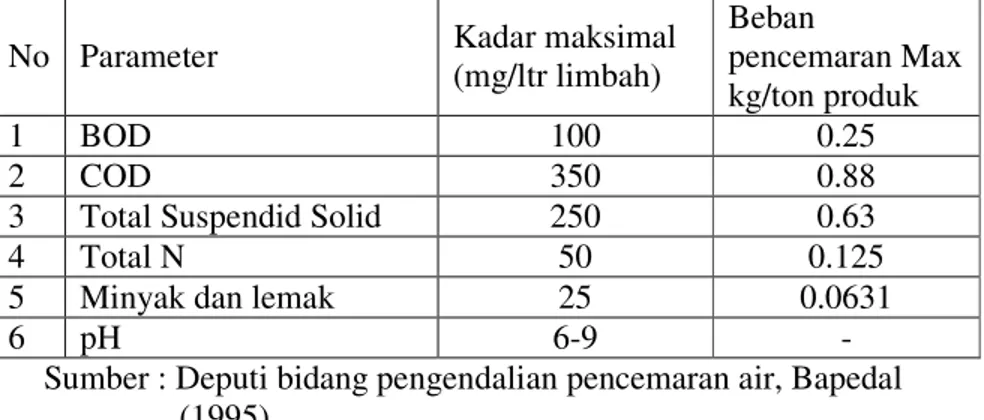

1. Tabel 1. Kelompok Fraksi Yang diterima di Pabrik... 11 2. Tabel 2. Hubungan antara Fraksi TBS dan Rendemen Minyak dan Inti Sawit... 11 3. Tabel 3. Rincian Sortasi Pabrik... 12 4. Tabel 4. Baku Mutu Limbah Cair PMKS... 53 5. Tabel 5. Baku mutu limbah cair PT.WKP... 54

ix

DAFTAR GAMBAR

No. Tubuh Utama Halaman

1. Gambar 1. Struktur organisasi PT. Waru Kaltim Plantation... 34

2. Gambar 2. Diagram Alir Pengolahan TBS... 34

3. Gambar 3. Diagram Alir Proses Pengolahan Crude Oil ... 38

4. Gambar 4. Diagram Alir Pengolahan Nut... 46

x

DAFTAR LAMPIRAN

No Tubuh utama Halaman

1. Gambar 1. Jembatan Timbang... 78

2. Gambar 2. Sortasi Buah... 78

3. Gambar 3 Loading ramp... 79

4. Gambar 4. Lori dan Jaringan Rail... 79

5. Gambar 5. Capstan... 80

6. Gambar 6. Perebusan( sterilizer)... 80

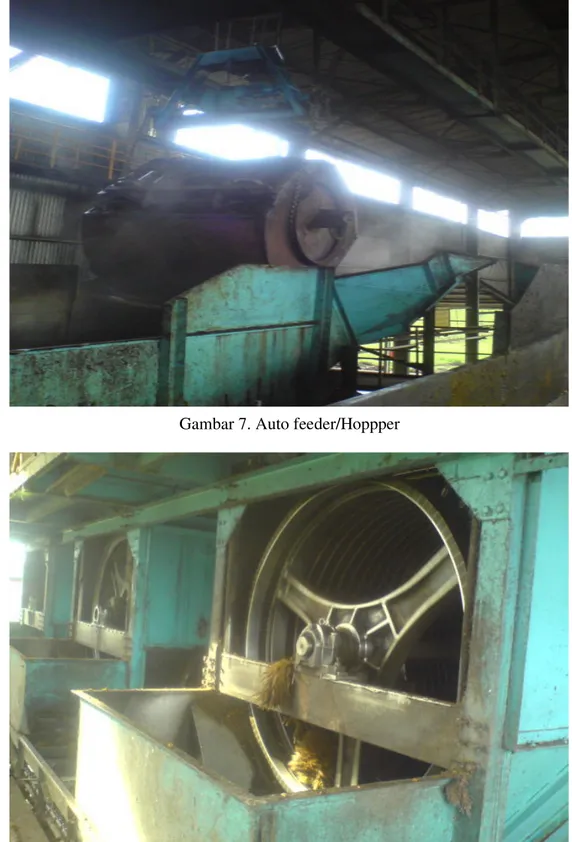

7. Gambar 7. Auto feeder/Hopper... ... 81

8. Gambar 8. Threeser………... 81

9. Gambar 9. HEDBC dan DEBC... 82

10.Gambar 10. Digester... 82

11.Gambar 12. Screw Press... 83

12.Gambar 13. Sand Trap Tank... 83

13.Gambar 14. Vibrating Screen... ... ... .... 84

14.Gambar 15. Crude Oil Tank... 84

15.Gambar 16. Stasiun Klarifikasi... 85

16.Gambar 17. Crude Continuous Tank... 85

17.Gambar 18. Vacuum Drying... 86

18.Gambar 19. Storage Tank... 86

19.Gambar 20. Fat Fit... 87

20.Gambar 21.Kolam Anaerobik... 87

1

I.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Indonesia saat ini perkebunan kelapa sawit sedang dikembangkan dan merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi apabila dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, perkebunan kelapa sawit saat ini banyak dikembangkan di Indonesia baik oleh pihak pemerintah (PTPN) maupun swasta. Perkembangan perkebunan kelapa sawit ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga terampil di bidang perkebunan khususnya kelapa sawit agar dapat menjadi tenaga terampil perlu ada persiapan secara tepat baik fisik maupun mental, sehingga mampu terjun dalam perkembangan perkebunan tersebut.

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda khususnya Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan memasukkan program kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini untuk membantu Ahli Madya yang memiliki keterampilan di bidang Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Salah satu yang dapat mendukung dalam usaha mempersiapkan tenaga–tenaga terampil dan berwawasan luas di bidangnya adalah yang dilakukan oleh Politeknik Pertanian Negeri Samarinda yang wajib dilaksanakan oleh para mahasiswa melalui Paktek Kerja Lapangan (PKL), melalui program ini diharapkan mahasiswa memperoleh apa yang diinginkan sesuai dari uraian dari program PKL tersebut

2

B. Tujuan

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan Ini adalah:

1. Membandingkan teori yang didapatkan dari kampus dengan hasil Praktek Kerja Lapangan yang ada pada PT.Waru Kaltim Plantation (PT.WKP) 2. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa tentang pabrik pengolahan

kelapa sawit.

3. Mempelajari setiap tahap proses pengolahan kelapa sawit.

4. Memahami prinsip cara pengolahan kelapa sawit sehingga menambah wawasan dan pengalaman baru.

5. Mengetahui proses pengawasan dan penganalisaan mutu dari CPO dan inti yang dihasilkan.

C. Hasil yang diharapkan.

Dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda khususnya Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan mampu menghasilkan tenaga terampil dan terlatih baik secara fisik, intelektual, maupun sosial yang nantinya mampu memberikan sumbangan yang berarti di bidang perkebunan khususnya bagi bangsa dan negara pada umumnya.

3

II. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

A. Tinjauan umum perusahaan

PT. Waru Kaltim Plantation (PT. WKP) adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan industri CPO yang berlokasi di kecamatan Waru, Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur. Dalam operasionalnya perusahaan ini terdiri dari 2 kebun dan 1 pabrik, kedua kebun tersebut adalah kebun rayon 1 dan kebun rayon 2. PT. Waru Kaltim Plantation merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Astra Agro Lestari Tbk, bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit telah memulai kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit sejak 26 Januari 1987 sesuai dengan akta pendirian Perseroan Nomor 50 Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-8359-HT 01.01.TH’88. Terletak di Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara yang berjarak + 35 km dari Ibu Kota Kabupaten Penajam dan berbatasan dengan tiga desa (kelurahan Waru, Desa Sesulu dan Desa Api-Api)

Pembukaan lahan perkebunan pertama dilakukan oleh PT. Moeis pada tahun 1982, dan pada tahun 1986 dilakukan join venture dengan PT. Astra Agro Lestari Tbk. dan PT. Astra Agro Niaga sehingga terbentuk PT. Moeis Kaltim. PT. Waru kaltim Plantation berdiri setelah dilakukan take over

terhadap PT. Moeis Kaltim oleh PT. Astra Agro Lestari Tbk dan PT. Astra Agro Niaga pada tahun 1987. Sejak tahun tersebut menajemen seluruhnya di kendalikan oleh PT. Astra Agro Lestari Tbk, dengan luas hak guna usaha (HGU) No.1/1987;6464.36 Ha dan HGU No.15/1999;1.265 Ha.

4

Untuk Pengolahan hasil perkebunan maka pada tahun 1996 dibangun Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di atas lahan seluas 20 ha dan memiliki kapasitas olah 60 ton/Jam. Hasil produksi CPO berkisar + 6.000 ton/bln dan kernel + 1.200 ton/bln tergantung proses olah dan TBS yang masuk ke Pabrik. Saat ini Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Waru Kaltim Plantation merupakan satu-satunya pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain mengolah TBS dari kebun PT. WKP pabrik juga mengolah TBS yang berasal dari PT. Sukses Tani Nusa Subur Kalimantan Timur, PT. London Sumatra Plantation dan koperasi – koperasi Tani binaan PT. WKP. Perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Waru Kaltim Plantation terletak di Desa Waru Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, dengan luas areal sesuai HGU No. 01 Tahun 1987 seluas 6.464,32 Ha.

Bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam 7 tahun terakhir semakin menjanjikan karena belakangan ini harga CPO semakin meningkat, sehingga masyarakat dan pengusaha tertarik untuk berinvestasi dalam bidang usaha ini. Oleh karena itu untuk menampung TBS masyarakat maka Pabrik Kelapa Sawit PT. Waru Kaltim Plantation membuka diri dan menerima serta membeli TBS Masyarakat maupun Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Saat ini mencapai telah mencapai + 300 ton/Hari.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan yang ramah lingkungan (environmental friendly) dan mematuhi semua standar dan

5

peraturan terkait yang berlaku, maka PT Waru Kaltim Plantation berupaya untuk memanfaatkan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) ke lahan perkebunan sawit yang selanjutnya disebut sebagai Aplikasi Lahan (land application). Masih tingginya kandungan unsur hara yang ada dalam LCPKS, merupakan suatu kerugian jika langsung dibuang ke badan air karena masih dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair, yang selanjutnya dapat memberikan keuntungan dari segi ekonomis bagi perusahaan.

Selain melakukan pengolahan TBS, PT. Waru Kaltim Plantation juga melakukan pengapalan produk olahan Kelapa Sawit (CPO dan kernel) di Pelabuhan PT. Waru kaltim Plantation berdasarkan pemberian Hak Guna Bangunan No.550.2/777/BPN-PSR/PH-HGB/1997 seluas 40.043 m2 di Desa

Buluminung, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kegiatan penanaman kelapa sawit sudah dimulai sejak tahun 1989 dan telah panen pada tahun 1993 akan tetapi pengolahan buah masih di titip ke PT. VI Samuntai, pada tahun 1995 PT. WKP telah mempunyai pabrik pengolahan tersendiri.

Lokasi perkebunan kelapa sawit PT. WKP berbatasan dengan :

1)Perkebunan PT. Sukses Tani Nusa Subur yang berada di sebelah Timur.

2)Hutan produksi di sebelah utara.

3)Areal pencadangan untuk pemukiman penduduk di sebelah selatan. Pada pelaksanaannya pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit ini diharapkan akan membawa manfaat positif terutama untuk :

6

1) Membuka lapangan pekerjaan pada kegiatan usaha tani perkebunan kelapa sawit.

2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kegiatan perkebunan.

B. Manajemen Perusahaan.

Jumlah karyawan yang terdapat dilokasi PT. Waru Kaltim Plantation sebanyak 1.435 orang yang terdiri dari karyawan staff sebanyak 25 0rang, tenaga bulanan tetap 248 orang, tenaga harian tetap 788 orang, tenaga harian lepas 316 orang, tenaga harian lepas borongan 58 orang

Gambar 1. Struktur organisasi PT. Waru Kaltim Plantation

Sumber : PT. Waru Kaltim Plantation (2009)

C. Lokasi Dan Waktu PKL

Program praktek kerja lapangan ini dilaksanakan pada PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) selama 2 bulan terhitung mulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 2 Mei 2009. Joko Mulyono Administratur HENDRA S Ka. Pabrik BUDI S Ka.Teknik SUSANTO Kabun Ry 1 YULI P Kabun Ry 2 USADA

KTU STAFF ADM

P. Pujiono Asst SHE Teguh Ali Asst CDO Agus S Asst Suport Joko W HRGA Andre Ka.Keuangan Rahmadi Ka. Gudang Dedi Indra Ast Oprasional Suhana V Ka.Workshop Boiran Mdr. PnC Wahyu P Asst Proses Yudi H Asst Proses Abdi G Asst Proses Muslich Asst Proses Slamet Abidin Ka. Afd Alfa

Suratno Ka. Afd Bravo

Ikhsan Pj.Ka.Afd Charli I Nyoman Siem Ka. Afd Delta

I Nyoman Siem Ka. Afd Delta

Suparmono Ka. Afd Fanta Kabul Arsono Ka. Afd Hotel Imam Hidayat Ka. Afd India

7

III.

HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG

Hasil utama yang dapat diperoleh ialah minyak sawit, inti sawit, sabut, cangkang dan tandan kosong. Pabrik kelapa sawit (PKS) dalam konteks industri kelapa sawit di Indonesia dipahami sebagai unit ekstraksi crude palm oil (CPO) dan inti sawit dari tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Perlu diketahui bahwa kualitas hasil minyak CPO yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh kondisi buah (TBS) yang diolah dalam pabrik.

Adapun tahapan dalam industry pengolahan kelapa sawit, dapat dilihat dalam Gambar 2.

Gambar 2. Diagram alir pengolahan TBS

Tandan buah segar

Penimbangan

Perontokan buah dari tandan

Pemurnian minyak Pelumatan dan Pengepresan

Perebusan

Penyimpanan Sortasi

8

A. Pengolahan minyak kelapa sawit

1. Penimbangan

a. Tujuan

Untuk mengetahui langkah-langkah atau prosedur dalam mengoperasikan jembatan timbang . Serta mengetahui berat TBS yang masuk ke PT. WKP setiap hari.

b. Dasar teori.

Jembatan timbang yang digunakan untuk menimbang truk yang keluar masuk pabrik, baik yang mengangkut TBS, tankos,kernel dan CPO. Jembatan timbang yang digunakan oleh pabrik PT. WKP memiliki spesifikasi dari jenis elektronik dengan merk Avery berkel type L-225, nomor seri 00290907 dan memiliki kapasitas 40 ton dan daya baca 10 kg ( Anonim, 1997)

Fungsi dari jembatan timbang adalah :

1. Menimbang seluruh TBS yang diterima oleh pabrik dan barang-barang yang menunjang dalam pengolahan minyak kelapa sawit. Misalnya garamdan kaporit

2. Menimbang seluruh hasil produksi CPO dan kernel yang akan dikirim keluar pabrik dan untuk menimbang limbah padat pabrikseperti tankos.

c. Alat dan bahan

1. Alat

9 b. Truk c. Nota d. Komputer 2. Bahan a. TBS b. Tankos c. Kernel

d. CPO (Crude Palm Oil

d. Prosedur Kerja

1. Penampang timbangan harus selalu bersih dari brondolan,lumpur dan sampah.

2. Truk yang akan ditimbang masuk ke jembatan timbang secara perlahan–lahan.

3. Truk berhenti di tengah-tengah jembatan timbang dan sopir turun dari truk selanjutnya truk ditimbang dengan catatan truk di depannya telah melewati jembatan timbang.

4. Sopir menerima nota penimbangan dari petugas timbang yang berisi nomor polisi truk, nama sopir, berat truk, berat muatan. 5. Penimbangan selesai apabila sopir membawa keluar truk dari

10

a. Hasil yang dicapai

Hal–hal yang perlu di perhatikan saat di lakukan penimbangan adalah berat truk, berat muatan, no polisi mobil serta nama sopir. Berat rata-rata TBS per truk adalah 6-12 ton dan berat rata-rata TBS yang masuk ke PT.WKP adalah 1500 ton/hari.

2. Grading atau sortasi a. Tujuan

1. Mengetahui proses sortasi TBS pada PT. WKP

2. Mengetahui rata-rata mutu TBS yang diterima PT. WKP serta untuk mengetahui hasil yang di dapatkan dari stasiun sortasi.

b. Dasar teori

Fungsi dari grading atau sortasi adalah

1. Memberi feedback kepada kebun mengenai mutu TBS 2. Sebagai counter check terhadap grading TPH

3. Memberi gambaran mutu rata-rata TBS untuk pengendalian proses Menurut Anonim (2004)sortasi TBS dilaksanakan di areal khusus (bagi pabrik yang sudah memiliki apron) yang dipersiapkan di stasiun penerimaan. Dan bagi pabrik yang belum memiliki areal khusus, pelaksanaan sortasi harus tetap dilaksanakan sesuai SOP sortasi di salah satu sudut pada stasiun penerimaan atau areal yang memungkinkan bisa dilaksanakan sortasi (bila lokasi penerimaan buah penuh saat panen puncak). Di PT. WKP dengan adanya Loading Ramp

11

semua TBS dari kebun dapat ditampung dengan baik di cuthe, pasir dan kotoran yang terikut TBS dapat dipisahkan sebelum dilakukan proses lebih lanjut.

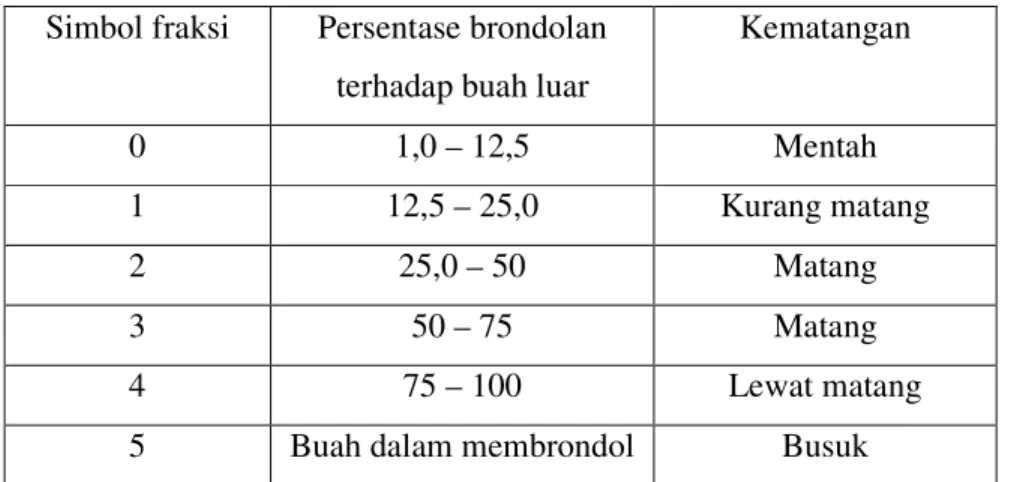

Tabel 1. Kelompok fraksi TBS yang diterima dipabrik

Simbol fraksi Persentase brondolan

terhadap buah luar

Kematangan 0 1,0 – 12,5 Mentah 1 12,5 – 25,0 Kurang matang 2 25,0 – 50 Matang 3 50 – 75 Matang 4 75 – 100 Lewat matang

5 Buah dalam membrondol Busuk

Sumber :(Setyamidjaja, 1991)

Table 2. Hubungan antara fraksi TBS dan Rendemen Minyak dan Inti

Sawit

Symbol fraksi Rendemen ALB minyak

sawit

Minyak sawit Inti sawit

0 18,50 5,31 1,57 1 21,79 5,55 1,87 2 23,21 6,41 2,30 3 23,86 6,40 2,71 4 23,59 6,79 3,09 5 20,20 6,62 4,41 Sumber :(Setyamidjaja, 1991)

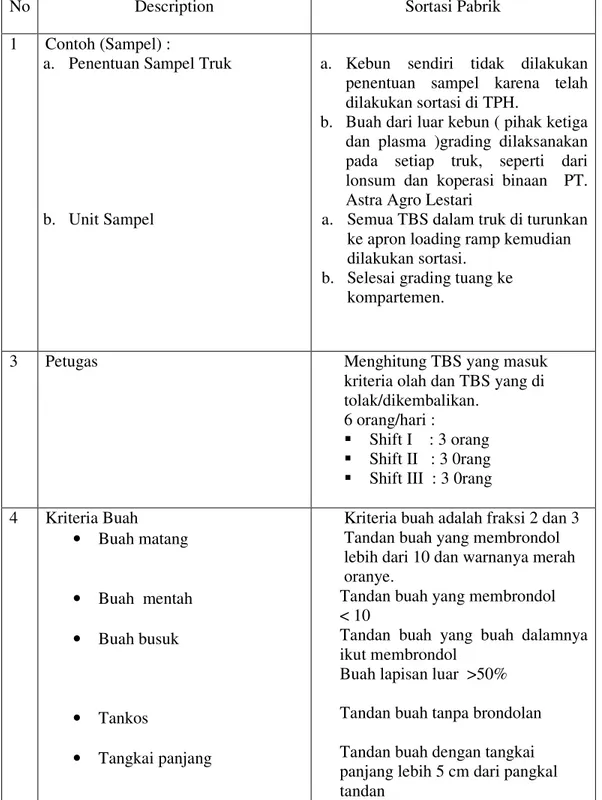

Kualitas buah yang diperiksa berupa persentase buah masak, buah busuk, buah mentah, tankos dan buah tangkai panjang. Adapun secara lebih rinci dapat dijelaskan dengan menggunakan Tabel 3 berikut ini

12

Tabel 3. Rincian sortasi pabrik

No Description Sortasi Pabrik

1 Contoh (Sampel) :

a. Penentuan Sampel Truk

b. Unit Sampel

a. Kebun sendiri tidak dilakukan penentuan sampel karena telah dilakukan sortasi di TPH.

b. Buah dari luar kebun ( pihak ketiga dan plasma )grading dilaksanakan pada setiap truk, seperti dari lonsum dan koperasi binaan PT. Astra Agro Lestari

a. Semua TBS dalam truk di turunkan ke apron loading ramp kemudian dilakukan sortasi.

b. Selesai grading tuang ke kompartemen.

3 Petugas Menghitung TBS yang masuk

kriteria olah dan TBS yang di tolak/dikembalikan.

6 orang/hari :

Shift I : 3 orang

Shift II : 3 0rang

Shift III : 3 0rang 4 Kriteria Buah • Buah matang • Buah mentah • Buah busuk • Tankos • Tangkai panjang

Kriteria buah adalah fraksi 2 dan 3 Tandan buah yang membrondol lebih dari 10 dan warnanya merah oranye.

Tandan buah yang membrondol < 10

Tandan buah yang buah dalamnya ikut membrondol

Buah lapisan luar >50% Tandan buah tanpa brondolan Tandan buah dengan tangkai panjang lebih 5 cm dari pangkal tandan

13

c. Alat Dan Bahan

1. alat a. Gancu. b. Skop c. Sarung tangan d. Masker e. Counter 2. bahan

a. TBS ( Tandan Buah Segar ) b. Brondolan.

d. Prosedur Kerja Loading ramp I :

1. Turunkan TBS dari truk di apron loading ramp.

2. Kemudian lakukan sortasi TBS untuk memisahkan buah busuk, buah mentah, buah busuk, janjang kosong, dan tangkai panjang >5cm.

3. Untuk buah luar TBS yang diterima adalah buah dengan BJR (berat janjang rata-rata) ≥8 kg, buah mentah, buah busuk, dan tangkai panjang dikembalikan.

4. Sedangkan TBS yang berasal dari kebun inti langsung diturunkan ke loading ramp karena sebelumnya telah disortasi di kebun sebelum dinaikkan ke truk.

14

5. Dan untuk buah luar yang berasal dari kebun PT. Astra Agro Lestari terlebih dahulu disortir sebelum diturunkan ke loading ramp.

6. Untuk brondolan sebelum diturunkan dari mobil terlebih dahulu dilakukan analisa sampel sebanyak tiga kali masing–masing 2 – 6 kg, jika analisa sampel brondolan < 70% maka dikembalikan total 1 unit.

7. Semua unit TBS luar dilakukan cross chek perhitungan jumlah janjang actual menggunakan counter, hasil yang diperoleh akan ditulis dinota grading dan nota penerimaan TBS.

8. Setelah dilakukan grading TBS buah diturunkan ke loading ramp

dan selanjutnya dilakukan pengisian lori.

9. Dan terakhir lori dipindahkan ke jalur sterilizer menggunakan

transfer carriage.

Loading Ramp II :

Pada loading ramp ini di khususkan untuk buah yang berasal dari kebun PT.WKP, sehingga pada loading ramp ini tidak di lakukan sortasi melainkan langsung dituang kedalam loading ramp karena sebelum TBS di naikkan ke Truk telah dilakukan sortasi di TPH.

15

e. Hasil yang dicapai

proses sortasi dilakukan dengan cara menurunkan seluruh TBS keapron loading ramp kemudian dilakukan pemisahan antara tangkai panjang, buah busuk, dan buah mentah.

Hasil yang di peroleh dari proses sortasi pabrik adalah fraksi 2 dan 3 dan BJR (berat janjang rata-rata) > 8kg serta tangkai panjang tangkai maksimal 5 cm dari pangkal buah. Dan untuk buah yang berasal dari pabrik AAL, meskipun telak masuk fraksi 4 masih tetap diolah karena berasal dari kebun sendiri.

Dan dengan adanya sortasi diharapkan CPO yang dihasilkan maksimal baik dari segi rendemen dan asam lemak bebasnya

3. Pemindahan TBS ke lori a. Tujuan.

1. Untuk mengetahui kapasitas tampung Loading Ramp.

2. Untuk mengetahui kapasitas lori serta hasil yang dicapai dari stasiun ini.

b. Dasar Teori.

1. Loading Ramp

Fungsi loading ramp adalah :

1. Menerima dan memindahkan TBS kelori.

16

3. Menjamin kontinuitas pengolahan TBS mengikuti “FIFO

SYSTEM”

Loading ramp adalah alat untuk memasukkan TBS ke dalam lori yang terdiri dari pintu hidrolik dengan menggunakan fluida oil hidrolik. Di PT. WKP memiliki 2 loading ramp yang masing– masing terdiri dari 12 pintu.

Dengan daya tampung tiap loading ramp 140 ton. Dan untuk mengatur pemasukan buah dalam lori yang perlu diperhatikan adalah kondisi pintu hidrolik, apakah semuanya berfungsi baik atau rusak.

2. Lori (cages)

Fungsi lori adalah untuk memuat dan mengangkut TBS ke tempat perebusan TBS. Selain itu lori juga berfungsi untuk menampung TBS yang tidak tertampung di loading ramp.

Hal–hal yang perlu diperhatikan dalam memasukkan buah ke dalam lori:

a. Jangan diisi terlalu penuh

b. Dudukan lori harus tepat berada di atas rail agar tidak jatuh karena terpeleset.

c. Gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi semestinya. d. Kaitan pada lori dikaitkan pada tempat yang telah ditentukan.

17

3. Transfer Carriage System

Fungsi transfer carriage system adalah

a. Untuk memindahkan lori yang berisi TBS ke jalur rebusan b. Untuk memindahkan lori kosong ke jalur loading ramp

c. Alat dan Bahan.

1. Alat

a. Loading ramp.

b. Gancu

c. Pintu hidrolik 2. Bahan.

a.TBS (Tandan Buah Segar) b.Brondolan

d. Prosedur kerja.

1. Periksa loading ramp bagian atas dan bagian bawah pastikan bersih dari serasah termasuk saluran airnya.

2. Pengisian TBS dari kompartemen dilakukan secara berurutan. 3. TBS yang dimasukkan ke loading ramp adalah TBS yang telah

disortasi.

4. Pastikan bahwa seluruh pintu/gear box, hidrolik dalam kondisi baik dan dapat beroperasi.

18

5. Pastikan pengisian TBS ke lori tepat pada posisinya untuk mencegah TBS melimpah kelantai.

6. Pastikan TBS dan Brondolan yang jatuh segera dikutip.

e. Hasil yang dicapai

Dengan adanya loading ramp maka pengolahan TBS dengan system first in first out dapat diterapkan dan pengisian TBS dan brondolan ke dalam lori dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk lori mempunyai kapasitas 3-3,5 ton, dan hasil yang di capai dari stasiun ini adalah TBS yang siap untuk di rebus.

4. Perebusan.

a. Tujuan.

1. Untuk mengetahui proses perebusan serta mengamati sistem yang digunakan dalam perebusan tersebut.

2. Untuk mengamati hasil yang di peroleh dari stasiun perebusan.

b. Dasar teori

Stasiun perebusan adalah stasiun yang berfungsi untuk merebus TBS dengan tujuan tertentu yang mendukung proses pengolahan kelapa sawit.

Proses perebusan TBS pada umumnya dilakukan di dalam ketel rebus (Sterilizer). Proses perebusan TBS dilakukan apabila TBS

19

di loading ramp sudah banyak stoknya tujuannya agar memperlancar proses pengolahan (Setyamidjaja, 1991)

Ketel rebusan ialah suatu bejana besar yang terbuat dari besi berbentuk silinder dan letaknya horizontal/memanjang/mendatar. Ketel ini mempunyai dua pintu yakni pintu depan dan pintu belakang yang berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan lori dari rebusan.

Di bagian atas terdapat terdapat pipa pemasukan uap untuk rebusan tandan dan pipa pengeluaran uap setelah proses perebusan selesai. Selain itu juga terdapat pipa pengaman ketel rebusan dan manometer. Sedangkan bagian bawah ketel rebusan terdapat pipa pengeluaran air kondensat dan rel tempat lori dijalankan serta di bagian samping ketel terdapat pipa pengeluaran uap bekas sebelum perebusan berakhir.

Untuk meratakan penyebaran steam yang masuk maka di dalam bagian atas sterilizer terdapat kotak-kotak penyebaran uap atau dikenal dengan “disributing steam“. Di tengah rebusan distributing steam ada lubang yang kecil kemudian ke samping kiri dan kanan lubangnya akan semakin besar.

Untuk memenuhi kapasitas produksi sebanyak 60 ton/jam maka harus dilakukan perebusan dengan interval waktu dengan perhitungan sebagai berikut :

Kapasitas sterilizer X jumlah sterilizer X 60 menit. Waktu total perebusan

= 30 ton x 4

20

120 menit = 60 ton/jam

Fungsi perebusan adalah :

1. Mematikan enzim–enzim lipase yang dapat menyebabkan

kenaikan FFA (Free Fatty Acid).

2. Memudahkan lepasnya brondolan dari tandan. 3. Mengurangi kadar air buah.

4. Melunakkan mesocarp/daging buah.

5. Mempersiapkan lepasnya kernel dari cangkang. 6. Memudahkan proses selanjutnya

Tekanan uap dan lama perebusan yang kurang maksimal akan mengakibatkan:

a. Buah kurang masak dan sebagian brondolan tidak lepas dari tandan yang menyebabkan kehilangan minyak dalam tandan kosong meningkat.

b. Pelumatan dalam digester tidak sempurna, sebagian daging buah tidak lepas dari biji sehingga mengakibatkan proses pengepresan tidak sempurna dan akibatnya kerugian minyak pada ampas dan biji bertambah.

c. Ampas/fiber menjadi basah yang mengakibatkan pembakaran dalam ketel uap tidak sempurna.

21

Alat bantu pada stasiun perebusan adalah sebagai berikut : 1. Alat penarik (capstan)

Fungsi dari capstan adalah untuk menarik lori keluar dan masuk sterilizer.

Capstan yang dimiliki PT. WKP mampu menarik lori sebanyak 15 buah dalam keadaan penuh.

2. Jaringan Rail (Railtrack)

Jaringan rail adalah sebagai fasilitator untuk penggerak lori (cages) dari dan ke kompartemen (loading ramp), transfer carriage dan perebusan.

Hal–hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian jaringan rail : a. Seluruh rel harus rata, tidak naik dan turun serta tidak bengkok. b. Jarak rel harus tetap lebarnya sepanjang jaringan rel.

c. Sepanjang rel harus bersih dari sampah dan brondolan – brondolan buah.

c. Alat dan Bahan

1. Alat : a.Lori

b.Alat penarik (Capstan)

c.Jaringan Rail (Rail Track)

d.Transfer Carriage System e. Sterilizer

22

2. Bahan :

a. TBS (tandan Buah Segar) b. Steam (uap)

d. Cara Kerja

1. TBS segar berada pada posisinya dalam rebusan.

2. Tutup pintu rebusan dan kunci dengan kuat, pastikan overlap pintu > 80%

3. Tutup valve pengaman, valve pembuangan uap.

4. Buka inlet valve perlahan–lahan dan untuk deaerasi buka

exhaust/condensator/deaeration valve selama ± 5 menit.

5. Puncak pertama dicapai dengan membuka inlet valve selama tidak lebih dari 15 menit (tekanan dicapai 2 kg/cm²) selanjutnya puncak pertama diakhiri dengan menutup inlet valve dan buka exhause valve hingga tekanan 0 Kg/cm². Condensate/deaeration valve baru dibuka setelah tekanan menunjukan 1,5-1,7 Kg/cm².

6. Ulangi prosedur yang sama untuk puncak kedua dengan waktu tidak lebih dari 15 menit untuk mencapai tekanan 2,8 kg/ cm² 7. Selanjutnya prosedur yang sama dilakukan untuk puncak yang

ketiga, pada kondisi ini disebut sebagai masa pemasakan dengan waktu penahanan perebusan adalah 40 – 50 menit dengan tekanan 2,8 -3 kg/cm2.

8. Setelah waktu pemanasan selesai maka uap yang ada dalam rebusan dibuang dengan cara, mula-mula dibuka kran pipa

23

kondensat kemudian setelah tekanan menjadi 2,5 kg/cm2 maka pipa exhaust dibuka.

9. Safety bleed valve baru boleh dibuka jika tekanan menunjukkan 0 kg/cm2 terbaca di pressure gauge.

10.Pintu rebusan boleh dibuka jika dari safety bleed dan valve tidak ada lagi uap keluar

11.Bukalah pintu rebusan perlahan–lahan dan operator harus berdiri menjauhi arah terbukanya pintu rebusan.

12.Tarik keluar TBS yang telah selesai direbus.

Penentuan waktu sterilizer untuk tiap–tiap pabrik didasarkan pada : 1. Kapasitas rebusan.

2. Waktu yang diperlukan untuk buka pintu dan menutup pintu rebusan (waktu pengisian dan pengeluaran buah rebusan).

3. Mill throughput yang akan dicapai.

e. Hasil yang dicapai.

Sistem perebusan yang digunakan di PT. WKP adalah sistem triple peak dengan tekanan puncak kerja rata-rata 3 kg/cm². Pada stsiun perebusan ini di dapatkan TBS yang telah mengalami perebusan dan siap di olah di stasiun penebahan.

24

5. Penebahan

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui proses penebahan pada PT. WKP

2. Untuk mengetahui efektivitas dari penebahan pada PT. WKP dan mengetahui hasil yang di dapatkan dari stasiun penebahan.

b. Dasar Teori

Tujuan dari stasiun Penebahan yaitu untuk melepaskan buah (Tandan Buah Segar yang sudah direbus) dengan tandannya dengan sistem bantingan. Serta untuk mempermudah proses selanjutnya. Alat ini berupa tabung besar yang dilengkapi dengan peralatan – peralatan lain yaitu hopper, fruit conveyor dan empty bunch conveyor.

PMKS PT. Waru memiliki 3 unit, namun setiap operasi yang digunakan hanya 2 unit sedangkan 1 unitnya sengaja tidak digunakan untuk berjaga-jaga ketika threser yang lain mengalami masalah selama produksi kondisi ini biasanya disebut dengan stand by.

Di dalam threser buah-buah sawit ini dipisahkan dari janjangan, dimana buah yang sudah membrondol diproses lebih lanjut sedangkan janjangan kosong diangkut dengan truk untuk dijadikan pupuk.

Threser ini berbentuk drum silinder yang dilengkapi dengan batang-batang logam yang berputar-putar dengan kecepatan ± 23 rpm. Agar tandan dapat dimasukkan dengan teratur maka digunakan autofeeder. Lori yang berisi buah hasil perebusan diangkut dengan hoistingcrane

25

yang selanjutnya dicurahkan ke auto feeder yang kemudian dialirkan ke threser. Janjang kosong yang telah dipisahkan di threser kemudian dibawa oleh truk-truk untuk dijadikan pupuk di kebun. Apabila tandan yang sudah masuk ke threser ternyata pada saat di keluarkan masih terdapat brondolan maka tandan ini dinamakan USB (Unstripped Bunch). Hal ini tidak akan terjadi jika pemasakan di sterilizer sempurna. PKS. PT. Waru memiliki 3 unit, namun sat ini yang beroperasi hanya 2 unit karena 1 unit mengalami kerusakan (Anonim, 1997).

Alat-alat Bantu untuk memasukkan buah ke dalam threeser adalah sebagai berikut :

1. Hoisting Crane

Fungsi hoisting crane adalah untuk mengangkat lori yang berisi TBS yang telah masak dan menuangkannya ke dalam

automaticfeeder dan menurunkan lori ke jalur loadingramp.

Hoistingcrane berfungsi untuk mengangkat lori yang berisi TBS yang telah dimasak lalu memindahkannya ke automatic feeder. Untuk mengoperasikannya dibutuhkan operator yang ahli di bidangnya. PKS. PT. WKP memiliki 3 unit hoisting crane namun saat ini yang difungsikan hanya dua unit karena satu unit mengalami kerusakan. Dengan merk Demag Origin Germany, Type EL LP 625/H dengan kecepatan angkat 14-16 mtr/detik, kecepatan maju mundur 30 meter/detik dan mempunyai kapasitas

26

angkat 37 ton TBS/jam. Hoisting crane digerakkan oleh motor listrik dengan gerakan maju mundur dan naik turun (Anonim, 1997).

2. Automatic Feeder/Hopper

Automatic feeder berfungsi untuk mengatur pemasukan buah yang akan di tebah di threser, kecepatan alat ini diatur sesuai dengan kecepatan alat selanjutnya. Kapasitas auto feeder adalah maksimal 2 lori. Dilengkapi dengan peralatan–peralatan lain yaitu

hopper, fruitconveyor dan empty bunch conveyor. Bebarapa hal yang menyebabkan terjadinya USB adalah:

1. Adanya buah yang sakit (abnormal) sehingga buah sukar membrondol walaupun sudah direbus.

2. Waktu perebusan yang terlalu singkat. 3. Proses bantingan tidak tepat.

4. Adanya buah mentah dari kebun. Perhitungan % USB :

• Setiap jam dilakukan perhitungan jumlah USB per 150

janjang kosong.

• Kriteria USB adalah janjang kosong yang mengandung

minimal 1 brondolan.

• % USB= X 100%

USB 150

27

Kerugian-kerugian yang terjadi selama buah berada dibantingan : a. Kerugian minyak yang meresap pada janjangan kosong. b. Kerugian minyak pada buah yang terikut janjang kosong.

c. Alat dan Bahan :

a. Alat a. Hoisting crane b. Automatic Feeder c. Threser d. Fruit Conveyor e. Fruit elevator 2. Bahan :

TBS yang telah direbus.

c. Prosedur Kerja :

1. Buah (TBS) yang telah direbus yang berada dalam lori-lori ditarik keluar dari sterilizer.

2. Buah diangkat dengan alat hoisting crane ke hopper (untuk menampung buah rebusan)

3. Buah dijatuhkan ke mulut hopper yang dilengkapi dengan pipa penyaggah sehingga saat buah jatuh sudah dimulai dengan proses penebahan atau proses pelepasan buah dari tandan.

28

4. Buah masuk ke mesin perontok atau penebahan buah (threser) dengan alat auto feeder.

5. Perontokan buah dilakukan dengan membanting buah dalam drum

berputar dengan kecepatan 23-24 rpm.

6. Buah yang sudah terlepas dari tandan akan jatuh melalui kisi-kisi dan ditampung oleh under threser conveyor, kemudian masuk ke

bottom cross conveyor. Dari bottom cross conveyor masuk ke fruit elevator (timba buah) kemudian buah masuk ke top crossconveyor

selanjutnya ke distributing conveyor untuk didistribusikan ke masing–masing digester.

d. Hasil Yang Dicapai

Setelah dilakukan pengamatan di stasiun thresher didapatkan pemisahan antara brondolan dari tandannya dengan cara beberapa kali bantingan pada drum thresher. Hasil dari stasiun ini adalah berupa brondolan yang siap untuk di bawa ke stasiun digester. Brondolan dibawa ke station digester dan press sedangkan janjang kosong dibawa ke lokasi aplikasi tandan kosong di kebun dan dimanfaatkan menjadi pupuk ( mulching)

Di PT. WKP efektivitas penebahan mencapai 97 %, yang mana USB rata-rata hanya 3%. Selain penebahan, USB juga dipengaruhi oleh ketepatan perebusan, bila kurang matang maka USB akan tinggi.

29

6. Pengadukan dan Pengempaan a. Tujuan

Untuk mengetahui hasil yang di dapatkan dari stasiun pengadukan dan pengempaan setelah di lakukan proses pengolahan.

b. Dasar Teori

Fungsi dari Digester adalah untuk melumatkan brondolan/buah masak sehingga daging buah terpisah dari biji. Menurut Anonim (2004) digester merupakan pengadukan brondolan dari thresher

sampai homogen. Screw press merupakan alat pengepressan terhadap brondolan yang homogen untuk mendapatkan rendemen yang maksimal dan nut yang pecah minimal.

Digester terdiri dari tabung silinder yang berdiri tegak yang di dalamnya dipasang pisau–pisau pengaduk (stirring arms) sebanyak 6 tingkatan yang diikatkan pada poros dan digerakkan oleh motor listrik. Lima tingkat pisau di bagian atas digunakan untuk mengaduk dan melumatkan sedangkan pisau bagian bawah disamping sebagai pengaduk juga digunakan untuk mendorong brondolan keluar dari

digester.

Buah yang masuk ke dalam digester diaduk sedemikian rupa sehingga sebagian daging buah telah terlepas dari dagingnya. Untuk memudahkan proses pelumatan diperlukan panas dengan suhu 90-95oC

30

diinjeksikan langsung atau dengan pemanasan mantel. Terhambatnya pengeluaran minyak akan menyebabkan minyak berfungsi sebagai pelumas pisau sehingga mengurangi efek pelumatan pisau digester. Jumlah digester yang dimiliki PT. WKP adalah sebanyak 8 unit. Kapasitas Digester yang di miliki PT. WKP adalah10 ton/jam.

Di pabrik PT. WKP memiliki memiliki 8 unit digester dengan kapasitas digester 10 ton/digester, serta memiliki daya muat screw press 10 ton/screw press. Namun hasil tersebut di dapat apabila pabrik tidak mengalami break down. Dalam pengolahan secara normal akan digunakan 6 digester dan sisanya 2 digester dijadikan untuk rotasi dan cadangan apabila terjadi kerusakan pada digester yang sedang beroperasi.

Alat pengempa (screw press) berfungsi untuk memisahkan minyak kasar (crude oil) dari daging buah atau mesocarp dan biji (nut).

Alat pengempa ini terdiri dari sebuah silinder (press cylinder) yang berlubang–lubang dan di dalamnya terdapat dua ulir (screw) yang berputar berlawanan arah, tekanan kempa diatur oleh dua buah konus

(cones) yang berada pada bagian ujung pengempa, yang dapat digerakkan maju mundur secara hidrolik. Pressan dengan double screw press berputar berlawanan arah dengan kecepatan ± 24 – 27 rpm. Dari proses pengepresan ini akan keluar minyak kotor dan ampas press. Press memiliki tekanan antara 50 – 60 kg/cm2 dengan temperature ±

31

90oC. Screw press yang ada pada PT.WKP mempunyai kapasitas 10

ton/jam.

Cake breaker conveyor berfungsi untuk memecah cake yang menggumpal dari hasil presan, sehingga serat (fiber) dan biji (nut)

dapat terpisahkan

Cake breaker conveyor terdiri dari pedal–pedal yang diikatkan pada poros yang berputar dengan kecepatan 52 rpm. Kemiringan pedal diatur sehingga pemecahan gumpalan–gumpalan terjadi dengan sempurna dan penguapan air dapat berlangsung dengan lancar.

Vibrating screen fungsinya untuk menyaring minyak kasar hasil pengepresan dengan system getar oleh electromotor. Vibrating screen

terdiri dari dua tingkat, tingkat atas 20 mesh yang berfungsi sebagai alat pemisah minyak kasar dengan fiber, kotoran dan sebagainya.

Tingkat bawah berukuran 40 mesh yang berfungsi untuk memisahkan minyak dengan partikel–partikel yang lebih halus. (Anonim,2006).

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasiannya adalah : 1. Sebelum saringan getar dioperasikan, pastikan tidak ada

saringan yang robek.

2. Buang semua sampah yang tertinggal di saringan. 3. Hidupkan dulu conveyor baru vibrating screen.

32

5. Saringan harus bersih dari ampas sebelum saringan getar dimatikan.

6. Pada posisi saringan berhenti maka isolating valve pada posisi tertutup.

Cruide oil tank memiliki fungsi sebagai penampung minyak hasil pressan.

Minyak dengan berat jenis kecil akan mengapung sedangkan kotoran akan mengendap di dasar tangki. Minyak hasil pemisahan dari alat ini dialirkan ke stasiun klarifikasi. Suhu yang digunakan pada

Crude oil tank yang ada di PT.WKP adalah 90-95oC.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasiannya adalah : 1. Periksa dan pastikan bahwa oil gutter dan crude oil tank selalu

tertutup.

2. Tinggi cruide oil dalam cruide oil tank harus dipertahankan 1/2 – ¾ agar temperatur desanding crude oil 90 – 95oC.

3. Crude oil pump baru berhenti jika tidak ada lagi crude oil dalam tangki.

4. Untuk crude oil tank yang dilengkapi dengan thermostat suhu crude oil dapat dicapai.

33

c. Alat dan bahan

1. Alat

a. Pelumat buah (digester)

b. Alat pengempa (screw press).

c. Pemecah ampas kempa (cake breaker conveyor).

d. Crude oil gutter dan Crude oil tank.

e. Vibrating screen. 2. Bahan.

a. Buah yang telah lepas dari tandan. b. Crude oil.

c. Serat dan biji sawit.

d. Prosedur Kerja

1. Buah yang sudah terpipil akan jatuh melalui kisi-kisi dan ditampung oleh fruit elevator dan dibawa dengan distributing conveyor untuk didistribusikan ke tiap-tiap unit digester.

2. Di dalam digester buah atau brondolan tersebut dilumatkan dengan suhu 90º-95ºC dengan tekanan kerja 3 kg/cm². Di dalam digester

buah akan di hancurkan dengan pisau yang berputar pada as nya. 3. Massa yang keluar dari digester di peras dengan screw press pada

tekanan 50-60 bar dengan menggunakan suhu 90º-95ºC, yang berputar berlawanan arah dengan kecepatan ± 24-27 rpm dari

34

pengempaan ini akan di peroleh minyak kasar yang mengandung air ± 30%.

4. Minyak kasar tersebut akan melewati sand trap tank, kemudian ke

vibrating screen, dari vibrating screen dialirkan ke tangki crude oil

dan di pompa ke stasiun klarifikasi menggunakan crude oil pump.

5. Sedangkan biji dan serabut yang berbentuk gumpalan-gumpalan di teruskan ke cake breaker conveyor dan kemudian dialirkan ke stasiun kernel.

e. Hasil yang di harapkan.

Dari Stasiun Digester didapatkan daging buah telah terlepas dari dagingnya dan Press didapatkan pemisahan antara minyak kasar

(Crude Oil) dengan fiber dan nut. Selain memisahkan stasiun ini juga berfungsi untuk mentransfer hasil pemisahan pada dua stasiun yang berbeda yaitu Stasiun Klarifikasi dan Stasiun Kernel.

7. Pemurnian Minyak a. Tujuan

1. Untuk mempelajari tahapan dalam dalam pemurnian minyak pada stasiun klarifikasi.

35

b. Dasar teori

Proses klarifikasi memiliki tujuan untuk memurnikan minyak yang berasal dari stasiun pengempaan sehingga diperoleh minyak produk.

Gambar 3. Diagram Pengolahan Cruide oil

Fiber halus Sludge underflow Wet oil Press Sandtrap tank Vibrating screen Clarifier tank Dilution (Aircondensat) Sand cyclone Purifier

Wet oil tank Sludge tank

Sludge pit

Storage tank

Sludge sentrifuge

36

1. Tangki Pemisah (clarifier tank)

Berfungsi untuk memisahkan pertama minyak dengan sludge

dengan cara pengendapan. Proses pengendapan dan pemisahan minyak dari kotoran di stasiun klarifikasi bekerja berdasarkan prinsip gaya sentrifugal dan berdasarkan berat jenis. Minyak dengan berat jenis lebih kecil bergerak ke atas over flow memasuki skimmer oil dan di tampung di wet oil tank, sedangkan sludge dengan berat jenis yang lebih berat bergarak secara underflow ke sludge tank.

Proses pemurnian terhadap CPO dimaksudkan agar : a. Kandungan air tidak lebih dari 0,2%

b. Kandungan kotoran harus diperkecil serendah mungkin dari 0,02%.

Untuk mencapai keberhasilan maka massa cairan atau kondisi bahan baku yang masuk dipengaruhi oleh beberapa faktor :

a. Viscositas massa cairan

Viscositas massa cairan yang masuk akan berpengaruh pada kecepatan pemisahan minyak.

b. Arus massa cairan

Arus massa cairan atau bahan baku yang masuk ke stasiun klarifikasi harus tenang dan tidak berombak sehingga proses pemisah harus lebih efektif.

37

2. Tangki Minyak (Oil tank)

Fungsinya ialah untuk menampung minyak yang berasal dari tangki pemisah yang selanjutnya dipanaskan di tangki ini sebelum diolah lebih lanjut pada sentrifuse (separator). Tangki minyak ini berbentuk silinder dengan bagian dasar berbentuk kerucut, alat ini juga di lengkapi dengan menggunakan pipa spiral yang berisi uap

(steam) jenuh dengan tekanan 3 kg/cm².

Hal–hal yang perlu diperhatikan selama pengoperasian :

1. Tangki diusahakan agar tetap penuh untuk menjaga agar pemanasan tetap stabil pada suhu 90 – 95oC.

2. Saringan uap dan steam trap harus berfungsi baik. 3. Kadar air dalam minyak diusahakan berkisar 0,1 – 0,3 %

4. Pembuangan endapan pada kerucut tangki dilakukan pada setiap awal proses pabrik.

5. Pembersihan dan pemeriksaan secara menyeluruh dilakukan seminggu sekali.

3. Sludge Tank (tangki sludge)

Tangki sludge berbentuk tabung silinder dengan bagian bawahnya kerucut. Sehingga suhu minyak dapat dipertahankan 90-95oC, hal ini

dilakukan agar viskositas minyak turun sehingga kotoran masih dapat mengendap. Fungsinya ialah untuk menampung sludge dari

38

hasil pemisahan tangki pisahan yang mengandung minyak sekitar 7-9%. Naibaho (1998).

Hal – hal yang perlu diperhatikan selama pengoperasian : 1. Suhu cairan dalam tangki dipertahankan sekitar 90-95oC.

2. Kran satu arah (non return valve/check valve) dalam keadaan baik.

3. Tangki diisi dengan volume minimal 2/3 dari volume tangki. 4. Pasir yang terdapat dalam kerucut dibuang setiap hari pada

setiap awal pengolahan.

5. Pembersihan dan pemeriksaan secara menyeluruh dilakukan setiap minggu.

4. Sludge Separator (sentrifusi separator)

Pada alat sludge separator terdapat sudut-sudut dan bowl

(tabung) yang bekerja berputar sehingga menghasilkan gaya sentrifugal yang digunakan untuk proses separasi. Prinsip kerja alat ini ialah dengan adanya centrifugal. Minyak yang berat jenisnya lebih ringan akan bergerak menuju ke poros dan terdorong keluar melalui sudut-sudut. Sedangkan air dan kotoran yang berat jenisnya lebih berat dari pada minyak akan terdorong ke dinding bowl dan keluar melalui nozzle.

39

Fungsinya sludge separator adalah untuk memisahkan kembali minyak yang masih tersisa dari cairan sludge yang telah melewati brush strainer dan pre-cleaner. Kapasitas Sludge separator yang di miliki PT.WKP adalah 6 ton/jam dan jumlah nozzle 6 pcs.

5. Oil Purifier

Oil purifier bekerja dengan gerakan putaran vertikal dengan kecepatan berkisar antara 5000-6000 rpm sehingga menghasilkan gaya sentrifugal yang menyebabkan minyak yang berat jenisnya lebih kecil bergerak ke arah poros dan terdorong keluar oleh sudu-sudu sedangkan kotoran yang berat jenisnya lebih berat terdorong kearah dinding bowl. Air keluar, padatan melekat pada dinding bowl yang dapat dibersihkan dengan pencucian. Oleh karena itu minyak yang keluar dari oil tank di alirkan ke purifier karena minyak tersebut masih mengandung kadar air 0,5-0,7% dan kadar kotoran 0,1-0,3%.

Fungsi oil purifier ialah untuk memurnikan minyak yang berasal dari tangki masakan.

Hal–hal yang perlu dperhatikan dalam pengoperasian :

1. Pembebanan (pengisian sentrifusi minyak) baru dapat dilakukan setelah dicapai putaran normal dari mesin dengan cara menghitung (revolution counter) 118 – 125 permenit.

40

2. Kalau putaran mesin tidak tercapai, dilakukan pemeriksaan pada

“clutch” kopling dan rem.

3. Seandainya mesin bergetar, diadakan pembersihan “ Bowl “

4. Produk minyak hasil sentrifusi harus berkadar air ( 0,3 – 0,4 ) % dan berkadar kotoran ( 0,010 – 0,013 )%, jika tidak tercapai maka dilakukan pemeriksaan terhadap “Gravity Disc” dan

”Bowl Disc” . Kecepatan putaran : 5000-6000 rpm.

6. Vacuum Dryer

Fungsinya ialah untuk mengeringkan minyak agar terpisah antara minyak dan air dengan cara penguapan hampa. Kandungan air dalam minyak yang keluar dari oil purifier masih cukup tinggi sehingga perlu diturunkan lebih kurang 0,18-0,20% dengan

vacuum dryer. Minyak diuapkan dengan pengabutan pada temperatur 90º-95ºC dengan tekanan 0,90-0,95 kg/cm2. Hal ini

dimaksudkan agar air cepat menguap dan terhisap keluar melalui lubang pada ujung vacuum dryer.

Alat ini terdiri dari tabung hampa udara dan tiga tingkat steam ejector. Minyak terhisap dalam tabung melalui pemercik

(Nozzle) akibat hampa udara dan terpencar kedalam tabung hampa. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian :

1.

41

2. Ujung pipa pengeluaran air dari kondensor harus terendam dalam air “ Hot Well Tank “

3. Jika tekanan hampa tidak tercapai maka dilakukan pemeriksaan apakah ada kebocoran yang menyebabkan masuknya udara kedalam vacuum system, apakah tekanan uap kurang. Apakah nozzle injector dan kran air tersumbat.

7. Storage tank.

Storage Tank (tangki timbun) adalah bejana berbentuk silinder dengan posisi vertikal/tegak. Tangki ini dilengkapi dengan pipa–pipa pemanas untuk menjaga viscositas atau kekentalan pada minyak yang menyebabkan kenaikan ALB.

c. Alat dan Bahan

1. Alat

a. Tangki pemisah (clarifier tank)

b. Tangki minyak

c. Sludge tank

d. Oil purifier

e. Vacuum dryer

f. Stroge tank

g. Sand trap tank

42

2. bahan

a. Crude oil

b. Sludge

d. Prosedur kerja

1. Minyak hasil pressan masuk ke sand trap tank, tangki ini berfungsi untuk mengendapakan pasir dan cangkang halus setelah sebelumnya melalui tahap pengolahan di digester dan screw press.

2. Dari sand trap tank minyak dialirkan melalui oil gutter ke

vibratingscreen yaitu saringan yang bergetar yang fungsinya untuk memisahkan antara crude oil dengan kotoran-kotoran yang berupa ampas (fiber halus).

3. kemudian dialirkan ke crude oil tank dan selanjutnya dipompa menggunakan crude oil pump ke distributing oil tank.

4. Crude oil masuk ke distrubution oil tank yang digunakan untuk

mendistribusikan ke continousoil tank(clarifier tank continous).

5. Yang berfungsi untuk memisahkan minyak dengan sludge dengan cara pengendapan 5-7 jam.

6. Minyak kemudian dialirkan ke wet oil tank yang berfungsi untuk menampung minyak yang berasal dari tangki pemisah

7. Minyak hasil proses tersebut dialirkan ke dalam oil purifier yang berfungsi untuk memurnikan minyak dari kotoran.

43

8. Setelah proses pemurnian minyak tersebut dialirkan ke dalam

vacuum dryer yang berfungsi untuk mengeringkan minyak dengan cara menguapkan air dalam ruang hampa.

9. Minyak tersebut dialirkan menuju ke storage tank ialah tangki terakhir yang digunakan untuk menampung CPO sebelum dibawa ke dermaga. Temperature yang digunakan adalah 50-55oC.

10.Untuk sludge yang masih mengadung minyak dialirkan ke sludge tank yang berfungsi untuk menampung sludge minyak dan pasir dari clarifier tank.

11.Setelah itu minyak tersebut masuk ke dalam sand cyclone yang berfungsi untuk memisahkan sludge yang masih mengandung minyak dan pasir, setelah masuk ke sand cyclone, sludge masuk ke

brush strainer dengan tujuan untuk menyaring fibernya.

12.Sludge selanjutnya masuk ke dalam sludge centrifuge, didalam sludge centrifuge, sludge diputar sehingga materi-materi yang berat

(heavy phase) akan terlempar ke tepi sludge centrifuge. Sedangkan materi-materi yang ringan akan terkumpul ditengah, yang ditengah inilah sludge yang masih mengandung minyak. (light phase)

13.Sludge ini selanjutnya dialirkan ke recycle tank sebagai tempat penampungan sementara sebelum masuk lagi ke distribution tank.

14.Sedangkan materi-materi yang berat yang berupa kotoran akan dialirkan ke basculator setelah itu sludge akan dialirkan menuju

44

sludge pit sebagai tempat akhir sludge sebelum dimasukkan ke pengolahan limbah.

e. Hasil yang dicapai.

Hasil yang dicapai dari stasiun clarifikasi adalah minyak sawit kasar (CPO) dengan minyak yang dihasilkan per harinya 245 ton dan per jamnya 12,9 ton dan dihasilkan minyak yang mempunyai kadar air 0,2%. Pada PT. WKP pengutipan minyak atau proses pengaliran minyak ke wetoil tank hanya boleh dilakukan bila ketebalan minyak minimal 40 cm. Selanjutnya minyak akan diolah di wet oil tank untuk mengurangi kembali sludge yang masih terikut kemudian minyak dialirkan ke oil purifier. Setelah itu minyak akan dikurangi kadar air dan kadar kotoran di oil purifier, di PT. WKP hasil pembersihan minyak di oilpurifier ini menghasilkan rata-rata minyak dengan kadar air 0.3-0.4 % dan kadar kotoran 0.010-0.013 %. Kemudian minyak dialirkan ke vacuum dryer, disini kualitas minyak ditingkatkan lagi dengan pengurangan kadar air dan kadar kotoran. Pada PT. WKP hasil proses minyak di vacuum dryer memiliki rata-rata hasil minyak dengan kadar kotoran 0.019 % dan kadar air 0.19 %. Setelah hasil dari

vacuum dryer CPO dialirkan ke storage tank untuk disimpan dan inilah CPO produksi dari PT. WKP. Hasil produksi CPO PT. WKP per jamnya rata-rata 12.9 ton dan rata-rata perharinya 245 ton. Pada PT. WKP untuk pengolahan sludge dari tangki pemisah setelah diendapkan

45

akan dialirkan ke sludge tank untuk dipisahkan antara sludge yang tidak mengandung minyak dan sludge yang masih mengandung minyak. Sludge yang tidak mengandung minyak akan dilairkan ke fat fit tank untuk dialirkan lagi ke kolam limbah sedangkan sludge yang masih mengandung minyak ini kemudian akan dibersihkan di sand cyclone untuk dibersihkan dari pasir yang terikut dengan cara pengendapan dan sentrifugasi. Kemudian sludge akan dialirkan ke

brush strainer untuk dibersihkan dari serat/fiber yang terikut ketika proses pengempaan. Setelah itu sludge akan diolah di sludge sentrifuse untuk memisahkan sludge dan air serta minyak yang mengandung sludge. Di PT. WKP sludge atau limbah yang dibuang minimal kandungan minyak yang terikut <1%. Setelah minyak yang masih bercampur sedikit sludge hasil dari hasil proses di sludge sentrifuse maka dialirkan kembali ke tangki pemisah untuk dilakukan pemisahan minyak dan sludge.

B. Pengolahan Inti/Kernel

a. Tujuana. Untuk mempelajari tahapan pengolahan kernel.

b. Untuk mengetahui kadar air dan kadar kotoran kernel yang dihasilkan. b. Dasar teori.

Menurut Anonim (2004) Stasiun Kernel adalah stasiun yang melakukan pelepasan nut dari serat fiber dan juga pelepasan kernel dari

46

lapisan shell, dengan dua cara yaitu dengan cara di pecah (Crackmix) dan berdasarkan berat jenis (Density). Nut adalah inti kernel yang masih terbungkus atau dilapisi dengan cangkang, Sedangkan cangkang sendiri adalah kulit luar dari nut. Fiber adalah serat yang merupakan sabut yang terdapat pada daging buah. Sedangkan kernel adalah inti buah sawit yang telah bersih dari fiber, dan shell atau cangkang.

Gambar 4. Diagram proses pengolahan Nut

Fibre Nut Cracked mixture Cracked mixture Shell/cangkang Wet Shell/cangkang kernel Shell/cangkang Air hydrocyclone

Nut polishing drum

Destoner WWT (compact pond) LTDS II LTDS I Boiler Shell hopper Kernel dryer Press Kernel bunker Hydrocyclone Ripple mill Depericarper Vibrating trough

47

1. Depericarper Drum dan Separating Column.

Fungsinya adalah untuk memisahkan serabut dan nut dari bungkil

presan dengan menjaga kehilangan kernel ikut ke fiber dan fiber ikut ke nut seminim mungkin, serta melicinkan nut dari sisa fibre yang masih menempel pada nut untuk persiapan nut pada saat pemecahan.

2. Secondary Depericarper.

Fungsi untuk membuang bahan–bahan asing seperti batu, potongan besi yang terikut.

3. Ripple mill

Fungsinya untuk memecah nut seefisien mungkin dengan broken

kernel seminimal mungkin.

4. Shell Winnower.

Alat ini berfungsi untuk memisahkan cangkang dari kernel.

5. Kernel Drier

Kernel Drier berfungsi untuk mengeringkan kernel agar kadar air menjadi berkurang. Kapasitas yang dimiliki PT. WKP adalah 3,6 ton/jam untuk tiga unit kernel drier dengan asumsi rendemen 6 % dan

troughtput pabrik 60 ton/jam. Alat ini bekerja berdasarkan dengan pemanasan dengan udara yang dihembuskan oleh blower yang melalui

48

6. Alat bantu proses :

a. Conveyor dan Elevator.

Alat ini berfungsi untuk memindahkan nut, cangkang, kernel ke mesin terkait.

b. Hydrocyclone

Fungsi hydrocyclone adalah untuk memisahkan cangkang dan kernel dari proses pemisahan sebelumnya di LTDS dengan menggunakan media air sebagai pemisah.

7. Bagging bin.

Alat ini berfungsi untuk menampung inti/kernel dari drier sebelum dimasukkan ke dalam karung untuk disimpan, kapasitas per karung 50 kg kernel. ( Anonim,1997)

c. Alat dan Bahan.

1. Alat

a. Depericarper Drum dan Separating Column.

b. Secondary Depericarper.

c. Ripple mill

d. Shell Winnower.

e. Dryer kernel.

49

g. Hydrocyclone

h. Bagging bin.

i. Timbangan

j. Mesin jahit karung. 2. Bahan.

a. Kernel. b. Air.

d. Prosedur kerja.

1. Setelah keluar dari stasiun pressan, nut yang masih menggumpal dibawa oleh cake breaker conveyor menuju depericarper untuk memecahkan gumpalan dari hasil pressan sehingga nut dapat terpisah dengan fiber.

2. Kemudian nut masuk ke nut polishing drum yang berfungsi untuk memoles nut agar serabut–serabut yang masih menempel pada nut dapat lepas sehingga proses pemecahan di ripple mill dapat lebih sempurna.

3. Setelah keluar dari nut polishing drum, nut ditransfer menuju nut grading drum untuk diseleksi penempatan nut dengan ukuran diameter

nut besar, sedang dan kecil, lalu diteruskan ke hopper menuju ripple

mill untuk dilakukan proses pemecahan nut.

4. Setelah keluar dari ripple mill kernel utuh akan ditransfer menuju

50

Sedangkan untuk broken nut masuk ke LTDS I dan LTDS II untuk dilakukan proses pemisahan antara debu, cangkang, fiber dan kernel pecah.

5. Setelah keluar dari LTDS kernel masuk ke hidrocyclone untuk dilakukan proses pemisahan cangkang, fiber yang masih terikut pada kernel dan kemudian masuk pada kernel dryer.

6. Kernel dryer ini memiliki 2 dek pemanas dengan temperatur atas kernel dryer 65-70oC dan temperatur bawah 75-80oC dengan waktu

pemanasan selama 2 jam dengan ketebalan antara 10 – 12 cm.

7. Setelah kernel keluar dari kernel dryer akan dihantarkan ke kernel

bagging bin (tempat penampungan kernel produksi), melalui bottom cross conveyor dan inclined kernel konveyor sebelum dimasukkan kedalam karung dengan berat 50 kg/karung dan siap untuk dijual/dipasarkan.

e. Hasil yang dicapai

Setelah dilakukan pengamatan di stasiun pengolahan kernel dapat diketahui bahwa pada prinsipnya unit proses yang dijumpai pada stasiun biji atau inti perlu diatur jumlah umpan yang masuk sehingga selama proses dapat dijaga kebersihan lingkungan pabrik tanpa ceceran, tumpahan dan sebagainya. Dimana kernel yang akan diolah masuk ke nut polishing drum selanjutnya masuk ke ripple mill untuk dilakukan pemecahan dan setelah itu akan di transfer ke LTDS kemudian masuk ke hidrocyclone

51

untuk memisahkan kotoran yang masih terikut dan selanjutnya di masukkan ke kernel dryer sebelum ditransfer ke bagging bin. Pada stasiun ini didapatkan kernel dengan kadar air < 7,5 % dan kadar kotoran <7.5%. Hasil produksi kernel atau initi sawit mencapai 2.98 ton/jam atau rata-rata mencapai 56.5 ton/hari

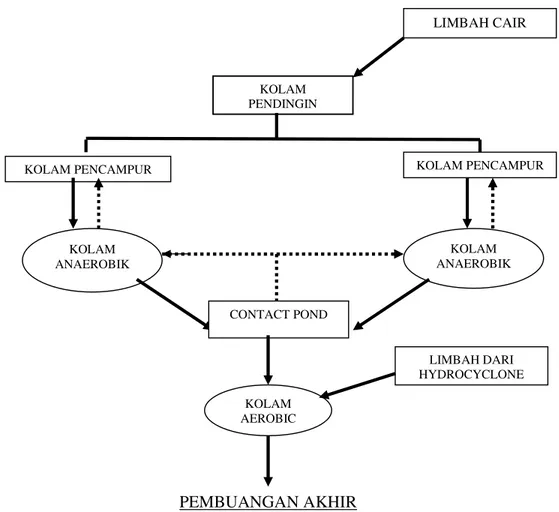

C. Pengolahan Limbah cair Pabrik Kelapa Sawit

a. Tujuan1. Untuk mempelajari fungsi dari kolam–kolam yang ada pada pengolahan limbah.

2. Untuk mempelajari hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengolahan limbah sehingga nantinya tidak membahayakan bagi lingkungan.

b. Dasar teori.

Di pabrik kelapa sawit disamping menghasilkan CPO dan kernel sebagai produk utama dari hasil pengolahan juga dihasilkan limbah (limbah padat, limbah cair, dan limbah gas) yang dapat mencemari lingkungan pabrik. Agar limbah–limbah tersebut tidak membahayakan bagi lingkungan sekitar maka harus diolah terlebih dahulu sampai layak untuk dibuang.

52

Gambar 5. Diagram alir Pengolahan Limbah Cair

Fungsi pengolahan limbah pada PKS adalah:

a. Untuk menampung dan mengolah limbah cair PKS sehingga bisa mencapai baku mutu yang di tetapkan.

b. Mengurangi pembelian pupuk organic. c. Meningkatkan produksi TBS. LIMBAH CAIR KOLAM PENDINGIN KOLAM PENCAMPUR KOLAM PENCAMPUR KOLAM ANAEROBIK KOLAM ANAEROBIK LIMBAH DARI HYDROCYCLONE CONTACT POND KOLAM AEROBIC PEMBUANGAN AKHIR