PENGARUH KADAR KALSIUM SALIVA TERHADAP TERBENTUKNYA KALKULUS PADA PASIEN

GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS

DI RSUP H. ADAM MALIK MEDAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi

VINNA TANZIL NIM : 150600120

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2019

Fakultas Kedokteran Gigi Departemen Periodonsia Tahun 2019

Vinna Tanzil

Pengaruh kadar kalsium saliva terhadap terbentuknya kalkulus pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUP H. Adam Malik Medan.

vii+ 48 halaman

Gagal ginjal kronik adalah penyakit ginjal yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap keadaan rongga mulut. Pasien gagal ginjal kronik biasanya diberikan terapi hemodialisis untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mengeluarkan produk sisa metabolisme. Saat menjalani terapi hemodialisis peningkatan kadar kalsium dapat terjadi dan dengan kondisi kebersihan mulut yang buruk penumpukan kalkulus juga dapat terjadi.

Ion kalsium di dalam saliva penting dalam proses remineralisasi email. Kalsium memproteksi gigi secara tidak langsung dengan cara menguatkan tulang rahang, gigi dan tulang, namun kalsium dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan kalkulus dalam rongga mulut. Kalkulus adalah plak gigi yang telah mengalami pengerasan dan remineralisasi dan akan mengakibatkan penyakit periodontal jika dibiarkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kadar kalsium saliva terhadap terbentuknya kalkulus pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUP H. Adam Malik Medan. Subjek penelitian terdiri dari 30 orang pasien yangberkunjung ke Instalasi Hemodialisis di RSUP H. Adam Malik Medan dan dipilih dengan cara purporsive sampling. Saliva dikumpulkan dengan cara drolling kedalam pot saliva yang telah disediakan. Selanjutnya, peneliti melakukan pemeriksaan kalkulus dengan menggunakan metode Indeks Kalkulus Modifikasi Ramfjord, saliva yang telah dikumpulkan dibawa ke Laboratorium Penelitian Fakultas Farmasi USU untuk diukur konsentrasi ion kalsium dengan metode spektofotometri serapan atom.

Data yang diperoleh dianalisis dengan uji pearson untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kalsium saliva terhadap terbentuknya kalkulus. Hasil penelitian

menunjukkan adanya pengaruh kadar kalsium saliva terhadap terbentuknya kalkulus pada pasien hemodialisis, terdapat pengaruh yang signifikan (p <0,05) antara kadar kalsium dengan terbentuknya kalkulus pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis, dimana pada pasien hemodialisis dengan nilai Indeks Kalkulus Modifikasi Ramfjord yang tinggi mempunyai pembentukan kalkulus dan memiliki kadar kalsium saliva yang tinggi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa ada pengaruh kadar kalsium saliva terhadap terbentuknya kalkulus padapasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUP H. Adam Malik Medan.

Daftar rujukan: 42 (2002-2018)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kadar Kalsium Saliva Terhadap Terbentuknya Kalkulus pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis Di RSUP H. Adam Malik Medan” guna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Jasmin, dan Ibunda tercinta Tjunsie yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan serta segala bantuan baik moril maupun materil yang tidak terbatas kepada penulis. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. DR.Trelia Boel, drg., M.Kes., Sp.RKG(K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

2. Aini Hariyani Nasution, drg., Sp.Perio(K) selaku Ketua Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

3. Martina Amalia, drg., Sp.Perio(K) selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, penjelasan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi sampai selesai.

4. Krisnamurthy Pasaribu, drg., Sp.Perio selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.

5. Zulkarnain, drg., M.Kes selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.

6. Kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara yang telah banyak mendidik, membantu, dan memberikan ilmu selama perkuliahan.

7. Kepada seluruh staf Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu selama proses skripsi.

8. Kepada saudara penulis yaitu Shirley, Catherine Tanzil, Willy Tanzil, Harry Tanzil atas doanya selama ini dan dukungan yang diberikan.

9. Teristimewa kepada kekasih penulis, Akien atas bantuan dan motivasi yang telah diberikan hingga selesainya skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat terbaik penulis yaitu Kristin Halim, Silvia Wira, Emilia, Tania Vanda, Christian, Arwin Leonardy, Calvint, Eric, T. Felicia Firrecius, Terry dan teman seperjuangan Yamuna Suharni, Laurencia Lilin Wandasari serta seluruh teman- teman seangkatan stambuk 2015, senior, dan junior yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki menjadikan skripsi ini masih perlu perbaikan, saran, dan kritik untuk membangun skripsi ini menjadi lebih baik kedepannya.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat digunakan dan memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dan pengembangan ilmu dan masyarakat.

Medan, 24 Juli 2019 Penulis

Vinna Tanzil NIM:

150600120

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ...

PERNYATAAN PERSETUJUAN ...

TIM PENGUJI SKRIPSI ...

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 4

1.3 Tujuan Penelitian ... 4

1.4 Manfaat Penelitian ... 4

1.4.1 Manfaat Teoritis ... 4

1.4.2 Manfaat Praktis ... 4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Saliva ... 5

2.1.1 Komposisi Saliva ... 5

2.1.2 Produksi Saliva ... 6

2.1.3 Fungsi Saliva ... 7

2.2 Kalkulus ... 8

2.2.1 Klasifikasi Kalkulus ... 9

2.2.1.1 Kalkulus Supragingiva ... 9

2.2.1.2 Kalkulus Subgingiva ... 10

2.2.1.3 Komposisi Kalkulus ... 11

2.2.1.4 Proses Pembentukan Plak dan Kalkulus ... 12

2.2.1.4.1 Proses Pembentukan Plak ... 12

2.2.1.4.2 Proses Pembentukan Kalkulus ... 13

2.3 Pengaruh Kadar Kalsium Saliva terhadap pembentukan Kalkulus ... 14

2.4 Penyakit Gagal Ginjal Kronik ... 15

2.4.1 Pengertian ... 15

2.4.2 Klasifikasi GGK ... 16

2.4.3 Faktor Resiko GGK ... 17

2.4.4 Komplikasi GGK ... 17

2.5 Hubungan GGK dengan Periodontitis ... 20

2.6 Kerangka Teori ... 23

2.7 Kerangka Konsep ... 24

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian ... 25

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 25

3.2.1 Lokasi Penelitian ... 25

3.2.2 Waktu Penelitian ... 25

3.3 Populasi dan Sampel ... 25

3.3.1 Populasi Penelitian ... 25

3.3.2 Sampel Penelitian ... 25

3.3.3 Besar Sampel ... 26

3.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi ... 26

3.4.1 Kriteria Inklusi ... 26

3.4.2 Kriteria Ekslusi ... 27

3.5 Variabel Penelitian ... 27

3.5.1 Variabel Bebas ... 27

3.5.2 Variabel Tergantung ... 27

3.5.3 Variabel Terkendali ... 27

3.5.4 Variabel Tak Terkendali ... 27

3.6 Definisi Operational ... 28

3.7 Alat dan Bahan Penelitian ... 29

3.7.1 Alat-alat ... 29

3.7.2 Bahan Penelitian ... 29

3.8 Proses Pengambilan dan Pengumpulan Data ... 29

3.8.1 Ethical Clearance ... 29

3.8.2 Pengisian Kuesioner ... 29

3.8.3 Proses Pengumpulan Saliva ... 29

3.8.4 Pemeriksaan Kalkulus ... 30

3.8.6 Pengukuran Kadar Ion Kalsium Saliva dengan SSA ... 31

3.9 Skema Alur Penelitian ... 33

3.10 Analisis Data ... 34

BAB 4 HASIL PENELITIAN ... 35

BAB 5 PEMBAHASAN ... 40

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ... 44

6.1 Kesimpulan ... 44

6.2 Saran ... 44

DAFTAR PUSTAKA ... 45 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Komposisi kalkulus ... 11

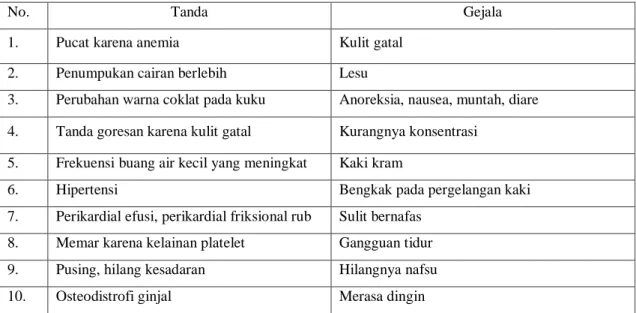

2. Tanda dan simtom dari gagal ginjal ... 16

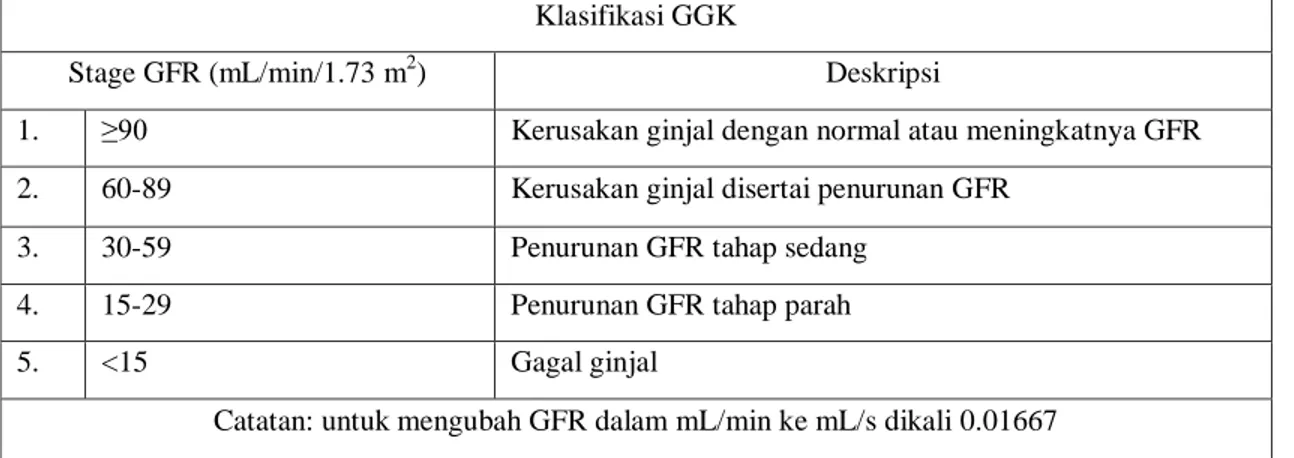

3. Klasifikasi GGK ... 17

4. Definisi operasional ... 28

5. Distribusi data demografis subjek penelitian ... 35

6. Distribusi data kebiasaan oral hygiene ... 36

7. Lama menjalani hemdialisis ... 37

8. Terbentuknya kalkulus berdasarkan Indeks Kalkulus Modifikasi Ramfjord 37 9. Nilai rerata skor Indeks Kalkulus Modifikasi Ramfjord ... 38

10. Nilai kadar kalsium saliva ... 38

11. Rerata kadar kalsium saliva ... 38 12. Nilai kadar kalsium saliva terhadap Indeks Kalkulus Modifikasi Ramfjord 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

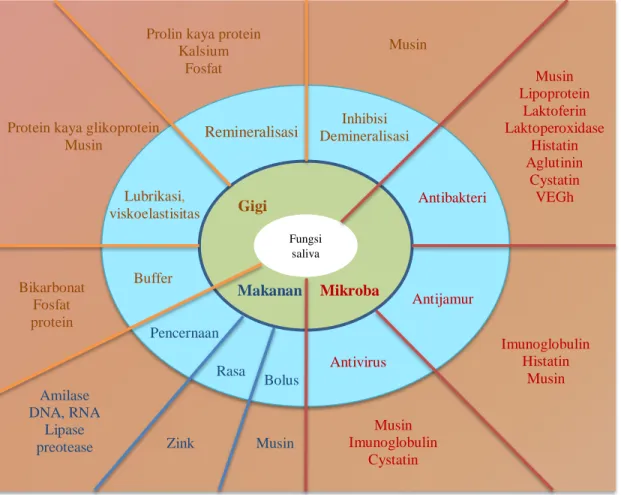

1. Hubungan antara fungsi saliva dengan enzim yang berperan ... 7

2. Kalkulus supragingiva ... 10

3. Kalkulus subgingiva ... 10

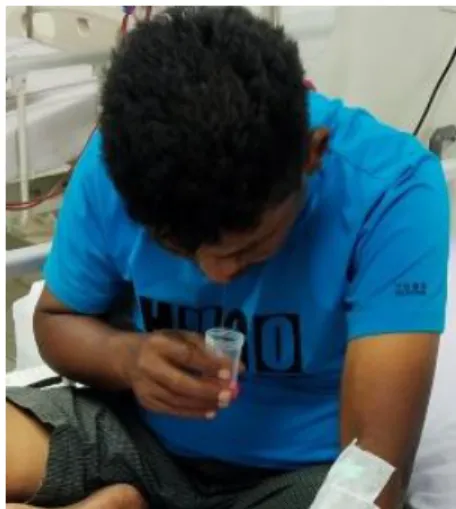

4. Proses pengumpulan saliva ... 30

5. Pemeriksaan kalkulus ... 31

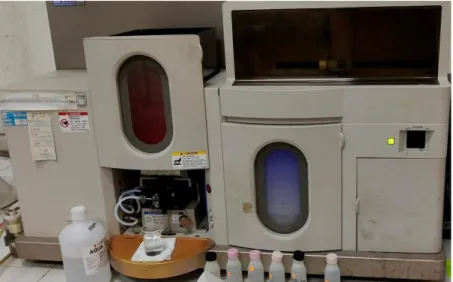

6. Spektofotometer Serapan Atom (SSA) ... 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Lembar penjelasan kepada calon subjek penelitian

Lembar persetujuan setelah penjelasan (Informed Consent) 2. Kuesioner penelitian

3. Anggaran biaya penelitian 4. Hasil uji statistik

5. Rincian kegiatan

6. Lembar persetujuan komisi etik (Ethical Clearance) 7. Surat izin penelitian dari RSUP H. Adam Malik

8. Surat izin penggunaan Laboratorium Penelitian Fakultas Farmasi USU

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Periodontitis merupakan kelanjutan dari gingivitis yang tidak ditangani. Hal ini ditandai dengan hilangnya perlekatan serta pembentukan poket periodontal yang merupakan suatu tipe poket yang terjadi karena kondisi patologis atau adanya destruksi jaringan pendukung.1 Saat terjadi kehilangan perlekatan terjadi juga migrasi perlekatan epitel sepanjang permukaan akar gigi dan resorbsi tulang alveolar. Poket periodontal merupakan tanda klinis dari periodontitis.2,3 Periodontitis dapat dianggap sebagai faktor risiko tambahan terhadap penyakit sistemik, dimana efek periodontitis pada perkembangan penyakit ginjal adalah melalui peradangan sistemik dari patogen periodontal yang telah terbukti memiliki kemampuan untuk melekat, menyerang, dan berkembang biak dalam sel endotel koroner yang mengarah pada pembentukan ateroma dan gangguan relaksasi pembuluh darah. Penyakit kardiovaskular dan GGK memiliki banyak faktor risiko, sehingga dapat diasumsikan bahwa penyakit periodontal memberikan efek yang sama pada pembuluh darah ginjal. Efek buruk dari peradangan sistemik pada fungsi ginjal dapat terjadi selama terjadinya periodontitis.4

Kehadiran kondisi medis dapat mempengaruhi kesehatan mulut pasien, seperti pasien gagal ginjal kronik. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan perawatan medis dan peningkatan kelangsungan hidup dari beberapa penyakit, dokter gigi diharapkan dapat menangani pasien dengan kondisi medis yang kompleks.5 Gagal Ginjal Kronik (GGK) adalah suatu kondisi yang ditandai dengan perubahan struktur ginjal (glomerulus, tubulus dan endokrin), serta menurunnya fungsi ginjal secara progresif dan ireversibel.6 Hal ini berkaitan dengan penurunan laju filtrasi glomerulus (GFR <60 mL/min/1.73 m2) dan keterbatasan fungsi ginjal untuk menyaring dan mengakibatkan terjadinya uremia (peningkatan level urea dalam darah).6,7 Uremia menyebabkan imunodefisiensi karena adanya peningkatan zat beracun dalam aliran darah yang disebabkan oleh penumpukan sisa metabolit,

sehingga pada pasien ini cenderung mengalami penurunan tanggapan humoral dan respon imun.7

Penyakit Ginjal Kronik (PGK) merupakan masalah kesehatan dunia dengan beban biaya kesehatan yang tinggi.8 Data Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes tahun 2016 menunjukkan adanya peningkatan beban biaya kesehatan untuk pelayanan penyakit katastropik. Tahun 2014 penyakit katastropik menghabiskan biaya kesehatan sebesar 8,2 triliun, tahun 2015 meningkat menjadi 13,1 triliun kemudian tahun 2016 sebanyak 13,3 triliun. Gagal Ginjal merupakan penyakit katastropik nomor 2 yang paling banyak menghabiskan biaya kesehatan setelah penyakit jantung.5,9 Data Global Burden of Disease tahun 2010 menunjukkan, penyakit ginjal kronik merupakan penyebab kematian ke-27 di dunia tahun 1990 dan meningkat menjadi urutan ke 18 pada tahun 2010.10 Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, menunjukkan prevalensi penduduk Indonesia yang menderita gagal ginjal sebesar 0,2% atau 2 per 1000 penduduk dan prevalensi batu ginjal sebesar 0,6% atau 6 per 1000 penduduk. Prevalensi Penyakit gagal ginjal tertinggi ada di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,5%.10

Berdasarkan jenis kelamin, prevalensi gagal ginjal pada laki-laki (0,3%) lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (0,2%).5,10 Hal ini dikarenakan adanya pengaruh merokok atau penggunaan tembakau, minum minuman beralkohol serta aktifitas fisik yang berat. Berdasarkan karakteristik umur prevalensi tertinggi pada kategori usia di atas 75 tahun (0,6%), dimana mulai terjadi peningkatan pada usia 35 tahun ke atas. Berdasarkan strata pendidikan, prevalensi gagal ginjal tertinggi pada masyarakat yang tidak sekolah (0,4%).5 Tingkat pendidikan mempunyai hubungan dengan tingkat kesehatan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin cepat memahami tentang kondisi penyakit yang dialami. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk deteksi dini dalam memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan menjadi penyebab meningkatnya pasien GGK dikarenakan pada stadium awal tidak merasakan keluhan spesifik. Kebanyakan pasien datang dengan keluhan yang sudah berat dan pada saat dilakukan pemeriksaan lanjutan sudah berada pada stadium terminal (stadium 5).7,8 Berdasarkan masyarakat yang tinggal di

pedesaan (0,3%) lebih tinggi prevalensinya dibandingkan di perkotaan (0,2%).8,9 Hal ini dihubungkan dengan tingkat pendidikan masyarakat kota yang cenderung lebih maju sehingga lebih mudah menerima konsep hidup sehat secara mandiri, kreatif.

Masyarakat desa dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah sehingga lebih sulit menerima informasi di bidang gizi.7,9

Pasien yang menderita gagal ginjal tahap akhir dan yang menerima dialisis lebih rentan terkena penyakit periodontal dan masalah kesehatan mulut lainnya.7,11 Hal ini terbukti dari kelompok gagal ginjal memiliki indeks gingiva yang lebih tinggi dan pendarahan, kedalaman probing, kehilangan perlekatan daripada kontrol. Plak juga ditemukan lebih tinggi pada kelompok dialisis dan predialisis, dan dapat disimpulkan bahwa korelasi antara dialisis dan gagal ginjal tahap akhir serta gingivitis, kedalaman probing, kehilangan perlekatan adalah signifikan.11 Pembentukan kalkulus pada pasien dialisis dapat membentuk kalkulus lebih cepat daripada individu yang sehat dikarenakan kadar urea dan fosfat yang tinggi pada saliva. Peningkatan sintesis hormon paratiroid juga sering terjadi pada penderita GGK yang meningkatkan percepatan kehilangan tulang dan memperburuk penyakit periodontal.5,11

Bastos dkk, melaporkan keparahan penyakit periodontal yang lebih tinggi pada pasien GGK yang menjalani hemodialisis terkait dengan jumlah mikroorganisme periodontopatogen yang lebih tinggi, dijelaskan juga bahwa memburuknya kondisi kebersihan mulut juga memegang peranan penting, termasuk akumulasi plak yang lebih tinggi/ biofilm gigi, kalkulus gigi, dan gingivitis pada populasi pasien hemodialisis.7 Penelitian Bayraktar dkk menunjukkan bahwa perbedaan kedalaman poket periodontal signifikan pada pasien yang telah menjalani terapi hemodialisis kurang dari tiga tahun dibandingkan dengan pasien yang telah menjalani terapi lebih dari tiga tahun.3

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh kadar kalsium saliva terhadap terbentuknya kalkulus pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUP H. Adam Malik.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh kadar kalsium saliva terhadap terbentuknya kalkulus pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUP H. Adam Malik.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh kadar kalsium saliva terhadap terbentuknya kalkulus pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUP H.

Adam Malik.

1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk mengetahui pengaruh kadar kalsium saliva pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUP H. Adam Malik

2. Sebagai dasar penelitian lanjutan yang meneliti tentang pengaruh kadar kalsium saliva pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, dokter gigi dan praktisi mengenai pengaruh kadar kalsiumsaliva terhadap terbentuknya kalkulus.

2. Sebagai data dan informasi yang menunjang perkembangan Ilmu Kedokteraan Gigi khususnya dalam bidang Periodonsia dalam hal pengaruh kadar kalsium saliva.

3. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menambah ilmu pengetahuan dalam perawatan untuk pasien khususnya yang menderita penyakit gagal ginjal kronik.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Saliva

Saliva adalah cairan yang langsung disekresikan kedalam rongga mulut oleh kelenjar saliva.12 Saliva merupakan cairan oral yang berasal dari kelenjar saliva mayor dan minor. 90% dari saliva dihasilkan oleh kelenjar saliva mayor yang terdiri dari kelenjar parotis, submandibular dan sublingual. 10% lainnya dihasilkan oleh kelenjar saliva minor di mukosa mulut (lingual, labial, bukal, palatinal, glossopalatinal), mukus (dari kelenjar saliva minor), atau campuran yaitu serus dan mukus (dari kelenjar submandibular dan sublingual).13-15

Sekresi saliva adalah bersifat protektif karena memelihara jaringan oral dalam keadaan fisiologis.13 Pengaruh saliva terhadap plak adalah melalui aksi pembersihan mekanis terhadap permukaan oral, menjadi buffer bagi asam yang diproduksi bakteri dan mengontrol aktifitas bakterial.16 Saliva adalah salah satu cairan tubuh yang kompleks dan penting untuk mensupplai berbagai kebutuhan fisiologis.14

2.1.1 Komposisi Saliva

Sekresi eksokrin saliva terdiri dari sekitar 99% air dan molekul organik dan anorganik, sdan juga mengandung berbagai elektrolit seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium, klorida, bikarbonat, fosfat dan protein yang berperan sebagai enzim immunoglobulin, antimikroba, glikoprotein mukosa, albumin, polipeptida dan oligopeptida yang berperan dalam kesehatan rongga mulut.15,17 Saliva juga mengandung produk glukosa dan nitrogen, seperti urea dan amonia, glukosa, kolesterol, asam lemak, trigliserida, lipid netral, glikolipid, asam amino, hormon

steroid, musin, amilase, lektin, glikoprotein, lisosim, peroksidase, dan laktoferin.18 Komponen-komponen tersebut berinteraksi dan berperan dalam berbagai fungsi yang dikaitkan dengan saliva. Selain itu, saliva mengandung >700 mikroorganisme yang berhubungan dengan penyakit mulut dan sistemik.19

Komponen-komponen saliva berinteraksi untuk melakukan berbagai fungsi, misalnya bikarbonat dan fosfat menyediakan aksi buffering dan memodulasi pH saliva.22,23 Makromolekul, protein, dan mucin berfungsi untuk membersihkan rongga mulut, agregat mikroorganisme, dan terlibat dalam metabolisme plak gigi. Misalnya, Ca+2, fosfat dan protein berinteraksi untuk memodulasi demineralisasi dan remineralisasi permukaan gigi.20,21

Saliva adalah isotonik karena terbentuk di asinus, dan menjadi hipotonik ketika melalui saluran. Hipotonitas saliva memiliki banyak fungsi. Tingkat rendah glukosa, urea, bikarbonat, dan natrium bisa menghasilkan persepsi rasa yang lebih baik di dibandingkan dengan tingginya tingkat komponen tersebut yang ditemukan dalam plasma.15 Saliva hipotonik juga memungkinkan untuk ekspansi dan hidrasi glikoprotein musin.13 Banyak faktor yang mempengaruhi komposisi saliva, diantaranya termasuk sumber kelenjar saliva, laju aliran, durasi stimulasi, stimulasi sebelumnya, ritme biologis, sifat rangsangan, komposisi plasma, hormon, kehamilan, polimorfisme genetik, stimulus antigenik, olahraga, obat-obatan, dan berbagai penyakit. 15,21

2.1.2 Produksi Saliva

Saat istirahat, sekresi saliva tanpa stimulasi tetap ada dalam bentuk lapisan yang melembabkan, dan melumasi jaringan mulut. Tetapi saliva yang terstimulasi diproduksi pada saat mengunyah makanan, penciuman, atau melalui stimulus farmakologis.18,22

Produksi saliva pada individu yang sehat, sekitar 1 hingga 1.5 L.17 Indeks Salivary Flow (SF) merupakan parameter yang digunakan untuk mengklasifikasi produksi saliva stimulasi dan tidak distimulasi kedalam kategori normal, rendah atau sangat rendah (hiposalivasi).15,17 Total SF terstimulasi pada orang dewasa berkisar

antara 1 hingga 3 mL/ menit, rentang rendah 0,7-1,0 mL/ menit, sementara hiposalivasi ditandai oleh SF kurang yang dari 0,7 mL/ menit. SF normal yang tidak distimulasi berkisar antara 0,25-0,35 mL/ menit, rentang rendah 0,1-0,25 mL / menit, sementara hiposalivasi dicirikan oleh SF yang kurang dari 0,1 mL/ menit. 17,21

2.1.3 Fungsi Saliva

Saliva memiliki peran penting untuk menjaga dan memelihara kesehatan jaringan mulut, selain itu saliva juga berfungsi sebagai (Gambar 1):15,17,18,23

Gambar 1. Hubungan antara fungsi saliva dengan enzim yang berperan.15

1. Fungsi pencernaan

Protein kaya glikoprotein Musin

Fungsi saliva

Gigi

Makanan Mikroba

Antivirus

Antijamur Antibakteri Inhibisi

Demineralisasi

Buffer

Pencernaan Rasa

Bolus Lubrikasi,

viskoelastisitas

Remineralisasi

Imunoglobulin Histatin

Musin

Musin Imunoglobulin

Cystatin Musin

Amilase DNA, RNA

Lipase preotease

Prolin kaya protein Kalsium

Fosfat

Bikarbonat Fosfat protein

Musin Lipoprotein

Laktoferin Laktoperoxidase

Histatin Aglutinin

Cystatin VEGh Musin

Zink Protein kaya glikoprotein

Musin

Saliva berperan dalam pencernaan awal amilase dan membantu pembentukan bolus makanan. Proses pembentukan bolus makanan dibantu oleh enzim pencernaan α-amilase (ptyalin) di dalam komposisi air liur. Fungsi biologisnya adalah untuk memecahkan pati menjadi maltosa, maltotriose, dan dekstrin. Enzim ini berkontribusi 40% hingga 50% dari total saliva protein yang diproduksi oleh kelenjar saliva. Enzim ini tidak aktif dalam saluran pencernaan yang bersifat asam dan karenanya terbatas pada mulut.

2. Perlindungan mukosa dan lubrikasi

Saliva membentuk lapisan seromukos yang berperan sebagai pelumas dan melindungi jaringan rongga mulut dari agen-agen yang dapat mengiritasi. Mucin, sebagai protein dalam saliva memiliki peranan sebagai pelumas, perlindungan terhadap dehidrasi, dan dalam proses pemeliharaan viskoelastisitas saliva. Pembersih mekanis (self cleansing), yang dapat menghasilkan pengurangan akumulasi plak.

Produksi saliva berkurang pada saat tidur. Saliva mengandung enzim lisosom yang berperan penting dalam mengontrol pertumbuhan bakteri di rongga mulut.

3. Pelumuran elemen gigi geligi, yang akan mengurangi keausan oklusi yang disebabkan oleh daya pengunyahan.

Saliva membentuk lapisan seromukos yang berperan sebagai pelumas dan melindungi jaringan rongga mulut dari agen-agen yang dapat mengiritasi. Mucin sebagai protein dalam saliva berperan sebagai pelumas, perlindungan terhadap dehidrasi dan dalam proses pemeliharaan viskoelastisitas saliva.

4. Pengaruh buffer, sehingga naik-turunnya derajat keasaman (pH) dapat ditekan dan dekalsifikasi elemen gigi dapat dihambat.

Buffer adalah substansi yang dapat membantu mempertahankan pH dalam status netral.

5. Aktivasi anti bakterial sehingga menghalangi pertumbuhan bakteri.

2.2 Kalkulus

Dental kalkulus adalah plak dental terkalsifikasi yang melekat pada permukaan gigi. Kalkulus terbentuk oleh adanya pengendapan sisa makanan dengan

saliva serta bakteri maka terjadilah proses pengapuran yang lama kelamaan terjadi pengerasan.24 Kalkulus yang terus dibiarkan di dalam mulut dapat menyebabkan iritasi, radang pada gusi dan kerusakan pada jaringan penyangga gigi, serta dapat mengakibatkangigi menjadi goyang dan terlepas sendirinya.25,26

Komponen pembentukan kalkulus terdiri dari bahan-bahan mineral seperti kalsium dan fosfor.24,27 Kalkulus terdiri dari plak bakteri yang telah mengalami mineralisasi.Kerusakan awal pada margin gingiva pada penyakit periodontal adalah disebabkan oleh efek patogenik mikroorganisme di dalam plak,namun, efeknya bisa menjadi lebih besar yang disebabkan oleh akumulasi kalkulus karena lebih memberikan retensi mikroorganisme plak.25,26 Kalkulus dibagi menjadi dua yaitu kalkulus supragingiva dan kalkulus subgingiva.24,28

2.2.1 Klasifikasi Kalkulus Klasifikasi kalkulus terbagi atas: 24

Menurut lokasi : kalkulus supragingiva dan subgingiva

Menurut sumber mineralisasi: kalkulus saliva dan kalkulus serumal

Menurut permukaan: eksogenus dan endogenus

Berdasarkan permulaan dan tingkatan akumulasi, pembentukan kalkulus dibedakan menjadi: tidak ada pembentukan kalkulus, pembentukan kalkulus ringan, sedang dan berat.

2.2.1.1 Kalkulus Supragingiva

Kalkulus supragingiva adalah kalukulus yang terletak pada koronal margin gingiva. Kalkulus umunya berwarna putih kekuningan dan keras dengan konsistensi liat dan mudah terlepas dari permukaan gigi (Gambar 2).24 Dua lokasi yang paling umum untuk perkembangan kalkulus supragingiva adalah permukaan bukal molar rahang atas dan permukaan lingual dari gigi anterior mandibula karena permukaan gigi ini mempunyai self-cleansing yang rendah.24,26

Kalkulus supragingiva paling sering terbentuk pada permukaan lingual dari gigi anterior mandibular dan di permukaan bukal dari molar pertama maksila.24,26

Kalkulus supragingiva juga dikenal sebagai kalkulus saliva karena pembentukannya dibantu oleh saliva.26

Gambar 2. Kalkulus supragingiva.29

2.2.1.2 Kalkulus Subgingiva

Kalkulus subgingiva tidak terlihat pada pemeriksaan klinis, karena letaknya di bawah margin gingiva (Gambar 3).24,26 Lokasi dan luas dari kalkulus subgingiva dapat dideteksi menggunakan sonde.26 Kalkulus ini berwarna coklat tua atau hitam kehijau-hijauan dengan konsistensi yang keras seperti batu api, dan melekat erat pada permukaan gigi. Kalkulus subgingiva disebut juga dengan kalkulus serumal karena terbentuk dari cairan sulkular.24

Gambar 3. Kalkulus subgingiva.29

2.2.1.3 Komposisi Kalkulus

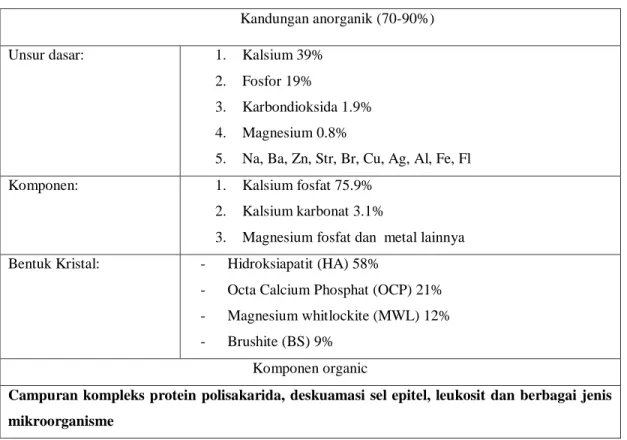

Kalkulus mengandung komponen anorganik dan. organik (Tabel 1):

Tabel 1. Komposisi Kalkulus26

Kandungan anorganik (70-90%)

Unsur dasar: 1. Kalsium 39%

2. Fosfor 19%

3. Karbondioksida 1.9%

4. Magnesium 0.8%

5. Na, Ba, Zn, Str, Br, Cu, Ag, Al, Fe, Fl

Komponen: 1. Kalsium fosfat 75.9%

2. Kalsium karbonat 3.1%

3. Magnesium fosfat dan metal lainnya Bentuk Kristal: - Hidroksiapatit (HA) 58%

- Octa Calcium Phosphat (OCP) 21%

- Magnesium whitlockite (MWL) 12%

- Brushite (BS) 9%

Komponen organic

Campuran kompleks protein polisakarida, deskuamasi sel epitel, leukosit dan berbagai jenis mikroorganisme

Kandungan pada kalkulus supragingiva lebih sering dijumpai hidroksiapatit (HA) dan octa calcium phosphate (OCP), pada kalkulus subgingiva kandungan magnesium whitlockite (MWL) dan hidroksiapatit (HA) yang lebih tinggi. 14

Regio anterior mandibular kandungan BS lebih sering dijumpai, sedangkan pada regio posterior lebih sering dijumpai kandungan MWL.24 Komposisi kalkulus subgingiva hampir sama dengan kalkulus supragingiva.26,27 Dibandingkan rasio kalsium dengan fosfat pada kalkulus subgingiva akan lebih tinggi hasilnya dan sejalan dengan bertambahnya kedalaman poket periodontal kandungan natrium juga akan meningkat.24,28

2.2.1.4 Proses Pembentukan Plak dan Kalkulus 2.2.1.4.1 Proses Pembentukan Plak

Pengendapan glikoprotein saliva membentuk acquired pelikel, hal ini akan berjalan terus sampai terbentuk plak.26 Kemungkinan lain karena pengendapan protein pada pH yang asam, sehingga terjadi penambahan protein saliva dan mikroorganisme, sedangkan teori lain menyatakan bahwa pembentukan plak tergantung dari aliran saliva, variasi makanan seta adanya mekanisme penyerapan mikroorganisme secara selektif. Deposit tersisa yang terbentuk setelah permukaan gigi dibersihkan disebut “Acquired Pelikel”.20

Plak adalah agregat sejumlah besar dan berbagai macam mikroorganisme pada permukaan gigi.11 Glikoprotein di dalam saliva akan diserap dengan spesifik pada hidroksiaptit dan melekat erat pada permukaan gigi.13,26 Pelikel sangat mudah terlepas hanya dengan menyikat gigi tetapi mulai terbentuk kembali dalam hitungan menit. Bakteri tidak dibutuhkan selama pembentukan pelikel, tetapi bakteri melekat dan membentuk koloni dalam waktu yang singkat setelah pelikel terbentuk.26

Awalnya terjadi pembentukan pelikel yang dimulai dalam hitungan detik saat permukaan terpapar oleh lingkungan rongga mulut. Glikoprotein saliva, kalsium saliva dan ion phospat diserap pada permukaan enamel kemudian pelikel membatasi difusi dari produk asam dari hasil pemecahan glukosa. mampu mengikat ion organik yang lain seperti fluoride yang dapat meningkatkan remineralisasi.24

Dental pelikel terbentuk pada permukaan yang menyediakan substrat yang mendukung akumulasi bakteri pada pembentukan plak, yaitu keterlibatan aglutinin bakteri atau aksi dari substrat nutrisi, sementara kelompok mikroba yang lain berikatan pada permukaan gigi.28 Mikroorganisme kemudian berpindah mengikuti aliran saliva, beberapa bakteri rongga mulut dapat bergerak (memiliki flagella) di subgingiva. Komponen bakteri seperti glucosyltransferases (GTFs) dan glukan juga memiliki peran penting pada saat perlekatan.30

Perlekatan awal pada pelikel jenis Streptococcus sp dan Actinomyces akan melakukan kolonisasi setelah beberapa jam pertama.24,26 Setelah beberapa hari terjadi pertumbuhan populasi bakteri dan menyebar keluar dari permukaan gigi, terdapat deposit jenis baru yang melekat menggunakan molekul spesifik dan mekanismenya dari saliva atau sekitar membran mukosa yang muncul secara alami dari permukaan gigi dan perlekatan oleh interaksi koagregasi integenerik merupakan perantara terhadap perlekatan spesifik dari protein dimana terjadi antara sel-sel tersebut.25 Pertumbuhan plak adanya ikatan multiplikasi internal dan deposisi pada permukaan gigi. sangat lambat sampai plak menjadi matur.11,13

Setelah itu terjadi pergantian inisiasi Streptococcus mutans dalam jumlah yang banyak menjadi biofilm dengan peningkatan proporsi dari Actinomyces dan bakteri gram positif lainnya. Beberapa organisme yang tidak dapat berkolonisasi dengan lapisan pelikel dapat berkolonisasi dengan cara koaggregasi.24 Metabolisme dari komunitas pioneer mengubah lingkungan sekitar dan dapat mendukung pertumbuhan bakteri.26

Kondisi lingkungan berubah menyebabkan perubahan selektif lebih jauh (pembukaan sulkus gingiva) dan menghasilkan pertumbuhan bakteri. Setelah 7-14 hari kompleksibilitas dari plak semakin meningkat.24 Plak matur merupakan kumpulan yang penuh dengan jenis bakteri indigenous dan menyulitkan jenis bakteri exogenous untuk berkolonisasi.12 Dental plak sangat protektif dalam pencegahan masuknya spesies pathogen. Secara klinis, tingkat dental plak sangat lunak, lapisan yang tidak terkalsifikasi merupakan tempat akumulasi bakteri (restorasi, gigi tiruan, dan kalkulus).13 Lapisan tipis kekuningan atau abu-abu ini terlihat dengan menggunakan disclosing agent, tidak dapat dihilangkan hanya dengan berkumur atau dengan irigasi, tetapi dengan menggunakan sikat gigi. Mikroorganisme dapat dihilangkan dari permukaan, tapi beberapa bakteri dapat melepaskan diri dengan mudah dan melekat lagi untuk berkolonisasi dimanapun.24,25,26

2.2.1.4.2 Proses Pembentukan Kalkulus

Kalkulus melekat pada plak dental yang telah mengalami mineralisasi.12 Plak yang lunak menjadi keras karena pengendapan garam – garam mineral, yang biasanya dimulai antara hari 1 - 14 dari pembentukan plak. Kalsifikasi secepatnya dapat berlangsung dalam 4 – 8 jam. Plak yang terkalsifikasi bisa menjadi 50 % termineralisasi dalam 2 hari, dan 69 % - 90 % termineralisasi dalam 12 hari.14

Proses kalsifikasi mencakup pengikatan ion-ion kalsium ke senyawa karbohidrat-protein dari matriks organ, dan pengendapan kristal-kristal garam kalsium posfat. Kristal terbentuk pertama kali pada matriks intraseluler dan pada permukaan bakteri, dan akhirnya diantara bakteri. Kalsifikasi kalkulus dimulai sepanjang permukaan dalam plak supragingiva (dan pada komponen melekat dari plak supragingiva) yang kemudian membesar dan menyatu membentuk massa kalkulus yang padat, diikuti dengan perubahan kandungan bakteri dan kualitas pewarnaan plak.24 Dengan adanya kalsifikasi, jumlah bakteri berfilamen bertambah.

Pada kalsifikasi terjadi perubahan dari basofilia menjadi eosinophilia.26

Kalkulus dibentuk lapis demi lapis, dimana setiap lapis sering dipisahkan oleh kutikula yang tipis kemudian tertanam dalam kalkulus dengan berlangsungnya kalsifikasi.24 Permukaan kalkulus kasar dan porous karena merupakan tempat mikroorganisme berkolonisasi dan melepas produk toksinnya sehingga memudahkan timbunan plak melekat pada permukaan kalkulus.26

2.3 Pengaruh Kadar Kalsium Saliva Terhadap Pembentukan Kalkulus Dental kalkulus adalah suatu bentuk proses kalsifikasi di lingkungan rongga mulut di mana ion kalsium (Ca) dan fosfor (P) yang berasal dari saliva yang paling berperan.31 Kombinasi antara keduanya akan membentuk kalsium fosfat, berupa materi yang padat.12,14 Kalkulus ini terbentuk melalui interaksi dengan plak gigi yang terakumulasi lebih lanjut, yang merupakan kumpulan mikroorganisme yang ditemukan di permukaan gigi sebagai biofilm serta merupakan agen penyebab penyakit periodontal.31

Saliva bersifat jenuh dengan kadar Ca dan P, dan tidak terjadi pengendapan dalam lingkungan mulut yang sehat. Tetapi ketika kesetimbangan ini terganggu,

kalsium fosfat akan menyebabkan senyawa ini mengendap pada email, yang mula- mula berupa endapan halus dan melekat pada permukaan gigi sebagai lapisan lembut (biofilm), dan lama-lama material ini akan mengeras dan semakin sulit untuk dihilangkan.31 Kalkulus gigi akan terbentuk serta meningkat seiring dengan pH saliva yang meningkat.14 Kalkulus gigi dibentuk dengan empat kristal Ca-P yang berbeda, diantaranya adalah brushite, octa Ca – P, hidroksiapatit dan whitlockite di mana kristal yang paling banyak jumlahnya adalah hidroksiapatit dan octa Ca – P.14,31

Fraksi utama kalsium saliva dapat berbaur dan bersifat ionik dan sementara sisanya terikat dengan protein atau kalsium fosfat koloidal.14 Kalsium saliva berperan dalam pembentukan kalkulus supra dan subgingiva. Ketika kandungan mineral meningkat dalam saliva, massa plak menjadi terkalsifikasi dan membentuk kalkulus.

Kadar kandungan kalsium dalam saliva yang tinggi akan menghasilkan tingkat mineralisasi plak yang lebih cepat yang menyebabkan penyakit periodontal.12

2.4 Penyakit Gagal Ginjal Kronik 2.4.1 Pengertian

Gagal ginjal kronik (GGK) merupakan masalah kesehatan dunia, dengan jumlah penderita yang bertambah setiap tahunnya.3 Gagal ginjal kronik adalah penurunan fungsi ginjal secara progresif. Kehilangan fungsi ginjal nefronnya satu persatu yang secara bertahap menurunkan keseluruhan fungsi ginjal.6 Penyakit GGK biasa terjadi setelah berbagai macam penyebab yang merusak masa nefron ginjal sampai pada titik keduanya tidak mampu untuk menjalankan fungsi regulatorik dan ekstetoriknya untuk mempertahankan homeostatis.32

Penyakit ginjal kronis ditandai dengan gangguan hidroelektrolitik, metabolik dan kekebalan tubuh karena kehilangan fungsi ginjal yang progresif dan ireversibel.33 Beberapa manifestasi oral dapat dijumpai dan kondisi kesehatan mulut yang buruk dapat menyebabkan lebih banyak infeksi.6,33 Manifestasi oral pada pasien dengan GGK adalah berupa penyakit periodontal, pembentukan kalkulus yang cepat, disgeusia, xerostomia, hiposalivasi dan perubahan pH saliva, pembesaran gingiva, bau mulut, lesi mukosa, dan dental anomali.5,6,33 Tanda klinis dan simtom dari GGK

adalah uremia (Tabel 2). GGK mempengaruhi hampir keseluruhan sistem tubuh dan gambaran klinisnya bergantung pada tahap kerusakan dari ginjal dan sistem yang terlibat, misalnya gejala awal berupa nocturia, poliuria, dan anorexia.5

Tabel 2. Tanda dan Simtom dari Gagal Ginjal 6

No. Tanda Gejala

1. Pucat karena anemia Kulit gatal

2. Penumpukan cairan berlebih Lesu

3. Perubahan warna coklat pada kuku Anoreksia, nausea, muntah, diare 4. Tanda goresan karena kulit gatal Kurangnya konsentrasi

5. Frekuensi buang air kecil yang meningkat Kaki kram

6. Hipertensi Bengkak pada pergelangan kaki

7. Perikardial efusi, perikardial friksional rub Sulit bernafas 8. Memar karena kelainan platelet Gangguan tidur 9. Pusing, hilang kesadaran Hilangnya nafsu

10. Osteodistrofi ginjal Merasa dingin

Penanganan dari penyakit gagal ginjal dapat meliputi perubahan pola makan, pengobatan komplikasi sistemik dan hemodialisis atau transplantasi ginjal.6,7 Pembatasan makanan dan cairan mungkin dapat dilakukan untuk membantu mengurangi kemampuan ekskresi dari ginjal. Peningkatan level asidosis dan potassium dapat dilakukan dengan mengurangi asupan makanan yang mengandung potassium, seperti pisang dan mengurangi sodium dapat mengontrol hipertensi.

Pengurangan kadar protein juga diperlukan untuk meminimalisasi zat sisa nitrogen.

Terlepas dari cara penanggulangan diatas, kebanyakan pasien GGK memerlukan perawatan hemodialisa atau transplantasi organ.6

2.4.2 Klasifikasi GGK

Klasifikasi penyakit ginjal kronis dipandu oleh National Kidney Foundation K-DOQI (The National Kidney Foundation Initiative Disease Outcomes Quality Initiative) tahun 2002, yang meliputi situasi berikut (Tabel 3):33,9

1. Kerusakan ginjal selama setidaknya 3 bulan dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus.

2. Laju filtrasi <60 ml/ min/ 1,73 m2 selama lebih dari 2 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal.

Tabel 3. Klasifikasi GGK10

Klasifikasi GGK

Stage GFR (mL/min/1.73 m2) Deskripsi

1. ≥90 Kerusakan ginjal dengan normal atau meningkatnya GFR

2. 60-89 Kerusakan ginjal disertai penurunan GFR

3. 30-59 Penurunan GFR tahap sedang

4. 15-29 Penurunan GFR tahap parah

5. <15 Gagal ginjal

Catatan: untuk mengubah GFR dalam mL/min ke mL/s dikali 0.01667

2.4.3 Faktor Resiko GGK

Faktor resiko penyebab GGK adalah:9,34 1. Penyakit yang mendasari

- Hipertensi - Diabetes - Dislipidemia 2. Faktor gaya hidup

- Merokok

3. Sejarah keluarga, usia, gender, etnis, obesitas, status sosial ekonomi, 4. Faktor prenatal

- Maternal diabetes mellitus - Berat badan lahir rendah

2.4.4 Komplikasi GGK: Tulang/Mineral, Jantung, Anemia, Acidosis, Malnutrisi

- Tulang/ mineral

Peningkatan fosfor terjadi dengan penurunan Ccr sekitar 50 hingga 60 mL/ menit (0,83-1,00 mL / detik); sehingga memicu hal berikut:9

Produksi vitamin D berkurang

Hipokalsemia karena produksi vitamin D yang berkurang

Hiperparatiroidisme sekunder karena hipokalsemia, hipovitaminosis D, dan hiperfosfatemia

Penyakit tulang metabolik

Kalsifikasi vaskular, meskipun hubungan antara kejadian di atas dan kalsifikasi vaskular belum ditentukan secara pasti.

- Jantung

GGK dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, bahkan pada tahap awal GGK; banyak faktor risiko termasuk kalsifikasi vaskular, hiperhomosisteinemia, anemia, stres oksidan, dislipidemia, peningkatan kadar dimetilarginin asimetris, dan peradangan, serta faktor risiko tradisional, seperti hipertensi dan intoleransi glukosa, tampaknya berkontribusi terhadap risiko.9

Patofisiologi:9,34

Hipertensi terjadi pada 50% hingga 75% pasien dengan CKD;

mekanismenya termasuk overload volume kronis, stimulasi kronis renin-angiotensin- aldosteron dan sistem saraf simpatetik, disfungsi endotel karena stres oksidatif dan peradangan, dan kalsifikasi vaskular.

Kalsifikasi vaskular berhubungan dengan percepatan risiko stroke, amputasi, dan infark miokard melalui hilangnya kesesuaian pembuluh darah dan berkontribusi terhadap hipertrofi ventrikel kiri, perfusi arteri koroner yang buruk, peningkatan kecepatan gelombang pulsasi, dan peningkatan tekanan nadi; faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan kalsifikasi vaskular termasuk gangguan metabolisme tulang dan mineral, penurunan tingkat inhibitor kalsifikasi seperti fetuin A, stimulasi jalur osteogenik pada sel endotel oleh uremik "racun," dan gangguan mekanisme perbaikan endotel.

Anemia dikaitkan dengan perkembangan hipertrofi ventrikel kiri;

frekuensi hipertrofi jantung berbanding terbalik dengan derajat anemia pada pasien PGK

Peningkatan kadar homocysteine, produk akhir glikasi lanjut, dan protein C-reaktif dikaitkan dengan mortalitas yang lebih tinggi

Disfungsi endotel berkontribusi pada peningkatan mortalitas kardiovaskular pada pasien dengan CKD

- Anemia

Anemia penyakit ginjal bersifat multifaktorial.9 Mekanisme anemia:34

Kekurangan EPO

Kehilangan darah melalui seringnya penarikan darah dan peningkatan kecenderungan terhadap perdarahan gastrointestinal karena fungsi platelet berkurang

Penurunan umur sel darah merah Komplikasi anemia meliputi:

Hipertrofi dan kegagalan ventrikel kiri

Kualitas hidup yang buruk

Gangguan fungsi intelektual

- Asidosis Karakteristik:9

Kesenjangan anion (ion negative) yang normal atau tinggi

Plasma bikarbonat 12 hingga 22 mEq/ L (mmol/ L)

Ketidakmampuan untuk meningkatkan generasi bikarbonat dengan muatan asam

Mekanisme termasuk:

Gangguan proses pengasaman ginjal, termasuk asidosis tubulus ginjal

Ammoniagenesis terganggu karena menurunnya massa ginjal serta hiperkalemia

Gangguan ekskresi asam titratable, terutama pada pasien dengan asupan fosfat diet yang buruk

Hilangnya massa nefron Komplikasi termasuk:9

Keropos tulang kronis karena penekanan 1αhydroxylase

Otot yang hilang karena kerusakan otot yang dipercepat

Anorexia dan penurunan berat badan

Hipoalbuminemia

Akselerasi deteriorasi fungsi ginjal

Gangguan fungsi jantung

- Malnutrisi

Mekanisme potensial meliputi:9

Anorexia

Pembatasan diet yang dikenakan

Katabolisme protein yang dipercepat

Peradangan kronis Komplikasi termasuk:

Hipoalbuminemia, hipokolesterolemia

EPO hyporesponsiveness

Retardasi pertumbuhan (anak-anak)

Kelemahan otot progresif, toleransi latihan yang buruk, dan kelemahan

Meningkatnya angka kematian

2.5 Hubungan GGK dengan Periodontitis

Periodontitis adalah peradangan atau infeksi pada jaringan periodontium.

Periodontium adalah jaringan di sekitar perlekatan gigi yang mempunyai fungsi untuk mempertahankan dan menyokong gigi.2 Jaringan ini terdiri dari dentoginggival junction, cementum, ligamen periodontal, dan alveolar bone.2,7 Suatu keadaan dapat

disebut periodontitis bila perlekatan antara jaringan periodontal dengan gigi mengalami kerusakan.7 Periodontitis dapat berkembang dari gingivitis (peradangan atau infeksi pada gusi) yang tidak dirawat. Infeksi akan meluas dari gusi ke arah tulang di bawah gigi sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih luas pada jaringan periodontal.6

Gagal ginjal kronik serta hemodialisis dapat mempengaruhi kondisi rongga mulut. Diperkirakan sekitar 90% pasien gagal ginjal kronik mengalami perubahan pada jaringan lunak mulut serta tulang rahang. Salah satu manifestasi oral yang dapat timbul adalah periodontitis.3 Periodontitis pada penderita gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisis dapat disebabkan oleh produksi vitamin D yang tidak adekuat pada ginjal sehingga terjadi resorbsi tulang, keadaan xerostomia, dan buruknya kebersihan mulut.3,7 Pasien cenderung lebih fokus terhadap penyakitnya dan terapi hemodialisis yang sangat menyita waktu menjadi alasan kurangnya menjaga kesehatan mulut.3

Beberapa gangguan hematologi dan genetik dikaitkan dengan perkembangan periodontitis dan perkembangan penyakit.32 Penelitian tentang patogenesis penyakit periodontal telah menunjukkan adanya bakteri periodontopatogenik oleh komponen bakteri seperti lipopolisakarida dan endotoksin yang dapat memicu respon inflamasi imun yang ditandai dengan pelepasan mediator inflamasi yang merupakan faktor utama terkait penghancuran jaringan periodontal. Penyakit periodontal dievaluasi sebagai salah satu faktor risiko potensial terhadap mortalitas pasien yang menjalani hemodialisis. Mikroorganisme gram negatif yang berasal dari infeksi periodontal seperti Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Actinomyces actinocetomicomitans dan Prevotella intermedia dijumpai dalam aliran darah dan hal ini dapat disimpulkan bahwa periodontitis dapat berkontribusi secara signifikan dalam evolusi penyakit sistemik.7

Mekanisme yang dimaksud untuk efek periodontitis pada perkembangan penyakit ginjal adalah peradangan sistemik.6 Berdasarkan Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN), menunjukkan keparahan periodontitis yang tinggi dibandingkan dengan populasi yang sehat. Menggunakan kehilangan perlekatan

sebagai indikator periodontitis, Thorman dkk melaporkan bahwa pasien yang menjalani hemodialisis secara signifikan mengalami lebih banyak kehilangan perlekatan dibandingkan dengan individu yang sehat. Penelitian yang berfokus pada kesehatan periodontal pasien End Stage Renal disease (ESRD) pada terapi hemodialisis telah melaporkan adanya kebersihan mulut yang buruk dan peradangan gingiva pada subjek penelitian.4

Patogen periodontal telah terbukti memiliki kemampuan untuk melekat, menyerang, dan berproliferasi di sel-sel endotel koroner yang mengarah ke pembentukan ateroma dan gangguan relaksasi pembuluh darah.4,12 Penyakit kardiovaskular dan GGK berbagi banyak faktor risiko, sehingga dapat diasumsikan bahwa penyakit periodontal memberikan efek yang sama dalam pembuluh darah ginjal.4 Kedua periodontitis dan penyakit ginjal berhubungan dengan penanda inflamasi seperti protein C-reaktif. Periodontitis dapat menyebabkan disfungsi endotel yang berperan dalam patogenesis penyakit ginjal.32 Efek merusak dari peradangan sistemik pada fungsi ginjal dapat terjadi selama periode infeksi periodontal aktif dan terakumulasi selama masa hidup individu. Peradangan adalah prediktor penting dari tingkat serum albumin rendah di antara pasien hemodialisis.4

2.6 Kerangka Teori

Pasien Gagal Ginjal Kronik

Kadar kalsium saliva yang

tinggi

Kalkulus meningkat

Periodontitis Hemodialisis

Mineralisasi plak meningkat

2.7 Kerangka Konsep

Variabel Bebas:

Pasien gagal ginjal kronik

Variabel Tak Terkendali:

1. Alat ukur kadar kalsium saliva (SSA) 2. Kemampuan operator 3. Diet

4. Status sosial ekonomi 5. Suku

6. Ras 7. Pekerjaan Variable Terkendali:

1. Lama menjalani hemodialisis

2. Usia

Variabel Tergantung:

1. Kadar kalsium saliva 2. Indeks kalkulus

modifikasi Ramfjord

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian analitik observasional dengan rancangan penelitian cross sectional.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1 Lokasi Penelitian

- Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan

- Laboratorium Penelitian Fakultas Farmasi USU 3.2.2 Waktu Penelitian

- Bulan Mei sampai Juni 2019

3.3 Populasi dan Sampel 3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi penelitian adalah pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis yang datang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian diperoleh dari populasi saliva pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUP H. Adam Malik. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti agar maksud dantujuan penelitian ini dapat tercapai.

Meningkat

Menurun

3.3.3 Besar Sampel

Perhitungan besar sampel pada penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

n = {Zα √Po (1-Po) + Zβ √Pα (1-Pα)}2 (Pα-Po)2

n= {1,64 √0.5 (1-0.5) + 0.842 √0.75 (1-0.75)}2 (0.25)2

n= 22,2

Keterangan :

n= Jumlah sampel minimal

α= level of significant, penelitian ini menggunakan α= 10%, sehingga Zα = 1,64 β= power of test, penelitian ini menggunakan β= 20%, sehingga Zβ= 0,842 Po= proporsi awal penelitian, pada penelitian ini diggunakan Po= 50%

Pα= proporsi yang diinginkan dari penelitian, pada penelitian ini digunakan Pα= 75%

Pα- Po =25%

Dari hasil perhitungan berdasarkan rumus sampel, maka besar sampel pada penelitian ini adalah sebesar 30 orang pasien di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan

3.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 3.4.1 Kriteria Inklusi

- Subjek yang terkena penyakit gagal ginjal kronik

- Subjek yang menjalani terapi hemodialisis lebih dari 1 tahun - Berusia > 29 tahun

- Bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian 3.4.2 Kriteria Eksklusi

- Pasien dengan kondisi yang sangat lemah sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan

- Pasien edentulous penuh

- Pasien yang menjalani terapi periodontal 6 bulan terakhir - Riwayat menerima terapi antibiotik dalam kurun 6 bulan - Pasien tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian

3.5 Variabel Penelitian 3.5.1 Variabel Bebas

- Pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis 3.5.2 Variabel Tergantung

- Kadar kalsium saliva

- Indeks kalkulus Modifikasi Ramfjord 3.5.3 Variabel Terkendali

- Lama menjalani hemodialisis - Usia

3.5.4 Variabel Tak Terkendali

- Alat ukur kadar kalsium saliva (SSA) - Kemampuan operator

- Diet

- Status sosial ekonomi - Suku

- Ras - Pekerjaan

3.6 Definisi Operasional No. Variabel

Penelitian Definisi Operasional Pengukuran Skala 1. Pasien penyakit

GGK

Pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal dibawah batas normal, dimana ginjal tidak dapat menyaring kotoran, mengontrol jumlah air dalam tubuh serta kadar garam dan kalsium dalam darah

Hasil tes darah untuk kreatinin diambil dari data pasien yang disediakan di RSUP H.

Adam Malik Medan

Ordinal

2. Kadar kalsium saliva

Jumlah kadar ion kalsium yang terdapat

pada saliva.

Dikategorikan kepada saliva normal (1-1.4 mmol/L), hiperkalsemia ringan (1.43-2 mmol/L), hiperkalsemia sedang (2-3.5 mmol/L), hiperkalsemia tinggi (>3.5 mmol/L) berdasarkan kadar ion kalsium dalam saliva.

Alat

spektofotometer

Ratio

3. Indeks kalkulus Modifikasi Ramfjord

Indeks yang digunakan

untuk mengukur

ketebalan karang gigi pada permukaan gigi Kriteria skor akhir:

0 = sangat baik 0.1 – 0.6 = baik 0.7 – 1.8 = sedang 1.9 – 3 = buruk

Pemeriksaan fisik gigi menggunakan Calculus Index Modified Ramfjord

Interval

3.7 Alat dan Bahan Penelitian 3.7.1 Alat-alat :

1. Spektofotometer Serapan Atom (SSA) 2. Pot saliva

3. Pipet saliva 4. Kaca mulut 5. Probe UNC 15 6. Sarung tangan 7. Masker

8. Kertas saring whatman 9. Botol plastik 25/50ml 3.7.2 Bahan Penelitian:

1. Sampel saliva pasien GGK

2.

Larutan Aqua DM sebagai pelarut3.8 Proses Pengambilan dan Pengumpulan Data 3.8.1 Ethical Clearance

Mendapatkan izin dari komisi etik untuk memulai penelitian.

3.8.2 Pengisian Kuesioner

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan wawancara langsung mengenai identitas subjek dan riwayat penyakit gagal ginjal kronik dengan terapi hemodialisis serta dengan bantuan kuesioner terhadap para pengunjung di RSUP H. Adam Malik Medan. Subjek yang terpilih diberi penjelasan terlebih dahulu mengenai tujuan, manfaat dan prosedur penelitian yang akan dilakukan dan apabila subjek bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian, maka subjek diminta menandatangani lembar informed consent.

3.8.3 Proses Pengumpulan Saliva

Saliva dikumpulkan ke dalam wadah tanpa distimulasi. Saliva dikumpulkan dari masing-masing subjek selama 3 menit.

Gambar 4. Subjek penelitian sedang mengumpulkan saliva ke dalam pot yang telah disediakan

3.8.4 Pemeriksaan Kalkulus

Kalkulus diperiksa menggunakan indeks kalkulus modifikasi Ramfjord.

Pengukuran dilakukan pada 6 gigi yaitu 16, 21, 24, 36, 41, dan 44. Area disekitar gigi dikeringkan kemudian dilakukan pemeriksaan kalkulus gigi pada bagian permukaan bukal dan lingual atau palatal gigi indeks. Pemeriksaan dilakukan secara visual dengan bantuan cahaya yang cukup, kaca mulut, dan periodontal probe atau eksplorer.

Skor dan kriteria:

0 = tidak ada kalkulus

1 = kalkulus supragingiva yang meluas pada daerah servikal gigi (1mm) 2 = adanya kalkulus supragingiva atau subgingiva dalam jumlah sedang 3 = adanya kalkulus supragingiva dan subgingiva dalam jumlah banyak

Kriteria skor akhir:

0 = sangat baik 0.1 – 0.6 = baik 0.7 – 1.8 = sedang 1.9 – 3 = buruk

Gambar 5. Peneliti sedang memeriksa kalkulus pasien

3.8.6 Pengukuran Kadar Ion Kalsium Saliva dengan Alat Spektofotometer Serapan Atom

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) adalah metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Prinsip kerja SSA adalah penyerapan sinar dari sumbernya oleh atom-atom yang di bebaskan oleh nyala dengan panjang gelombang tertentu. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya.

Sampel cairan biasanya akan berubah menjadi gas atom melalui tiga cara yaitu:

Desolvation (pengeringan): larutan pelarut menguap dan sampel kering.

Penguapan: sampel padat berubah menjadi gas.

Atomisasi: senyawa dalam bentuk gas berubah menjadi atom bebas.

Gambar 6. Spektofotometer Serapan Atom (SSA)

Sampel analisis berupa liquid dihembuskan ke dalam nyala api burner dengan bantuan gas bakar yang digabungkan bersama oksidan (bertujuan untuk menaikkan temperatur) sehingga dihasilkan kabut halus. Atom-atom keadaan dasar yang berbentuk dalam kabut dilewatkan pada sinar dan panjang gelombang yang khas.

Sinar sebagian diserap, yang disebut absorbansi dan sinar yang diteruskan emisi.

SSA memiliki cara kerja yang didasarkan pada penguapan larutan sampel, kemudian logam yang terkandung didalamnya akan diubah menjadi atom bebas.

Atom tersebut mengabsorbsiradiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda yang mengandungunsur yang akan ditentukan. Banyaknya penyerapan radiasi kemudian diukur padapanjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya.

Untuk keperluan analisis kuantitatif dengan SSA, maka sampel harus dalam bentuk larutan. Larutan sampel yang akan dianalisis haruslah sangat encer, jernih, stabil dan tidak menggangguzat-zat yang akan dianalisis.

Ethical Clearance

Pengisian kuesioner

Pengukuran kadar kalsium mengunakan SSA Pemeriksaan kalkulus 3.9 Skema Alur Penelitian

Pengumpulan saliva

3.10 Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan uji statistik pearson untuk melihat pengaruh kadar kalsium saliva terhadap terbentuknya kalkulus pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemdialisis di RSUP H. Adam Malik Medan.

BAB 4

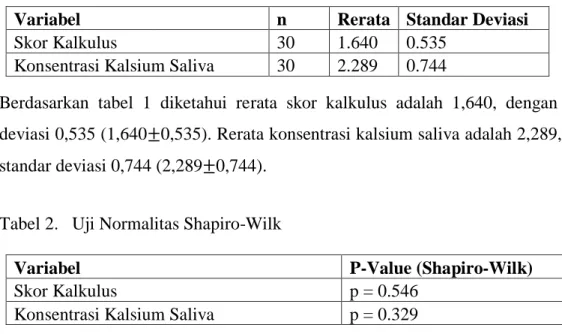

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2019 di Instalasi Hemodialisis RSUP H. Adam Malik Medan. Pengumpulan data diperoleh dari kuesioner dan pemeriksaanklinis terhadap subjek penelitian di Instalasi Hemodialisis RSUP H. Adam Malik.

4.1 Data Demografi Subjek Penelitian

Data demografi subjek penelitian ini terdiri dari jenis kelamin dan usia dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Data Demografis pasien di Instalasi HemodialisisRSUP H. Adam Malik Medan.

Variabel n %

Jenis Kelamin

Laki-laki 22 73,33

Perempuan 8 26,67

Kelompok Usia

31 – 40 tahun 6 20

41 – 50 tahun 11 36,67

51 – 60 tahun 9 30

61 – 70 tahun 4 13,33

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa subjek penelitian laki-laki sebanyak 22 orang (73,33%) lebih besar dibandingkan dengan subjek perempuan yaitu 8 orang (26,67%). Berdasarkan kelompok usia, yang terbanyak adalah pada kelompok usia 41-50 tahun (11 orang) dan yang terkecil pada kelompok usia 61 – 70 Tahun (4 orang).

4.2 Data kebiasaan Oral Hygiene

Data kebiasaan oral higiene terdiri dari frekuensi sikat gigi, penggunaan obat kumur, pemeriksaan ke dokter gigi, kunjungan terakhir ke dokter gigi, dan perawatan yang dilakukan saat berkunjung ke dokter gigi dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Distribusi data kebiasaan oral higiene pasien di Instalasi HemodialisisRSUP H. Adam Malik Medan.

Variabel n %

Frekuensi sikat gigi 1 kali 2 kali

> 2 kali

6 21

3

20 70 10 Penggunaan obat kumur

Ya Tidak

4 26

13,33 86,67 Pemeriksaan ke dokter gigi

Ya Tidak

Hanya datang saat sakit saja

0 26

4

0 86,67 13,33 Kunjungan terakhir ke dokter gigi

> 6 bulan yang lalu 3-6 bulan yang lalu

< 3 bulan yang lalu Tidak pernah

14 0 0 16

46,67 0 0 53,33 Perawatan yang dilakukan saat

berkunjung ke dokter gigi

Pencabutan gigi Skeling

Penambalan Tidak ada

11 1 1 17

36,67 3,33 3,33 56,67

Pada tabel 6 terlihat bahwa 21 subjek (70%) subjek melakukan penyikatan gigi setiap harinya sebanyak dua kali. Jumlah subjek yang tidak menggunakan obat kumur lebih banyak yaitu 26 subjek (86,67%), dan jumlah subjek yang tidak memeriksakan gigi ke dokter gigi secara teratur lebih banyak yaitu 26 subjek (86,67%). Sebanyak 16 subjek (53,33%) tidak pernah berkunjung ke dokter gigi.

Selain itu sebanyak 17 (56,67%) subjek tidak pernah melakukan perawatan ke dokter gigi.

4.3 Lama Menjalani Hemodialisis

Data mengeai lama menjalani hemodialisis keseluruhan subjek gagal ginjal kronik yang menerima hemodialisis di RSUP H. Adam Malik yang dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Data mengenai lama menjalani hemodialisis

Lama menjalani hemodialisis n %

1-5 6-10 11-15 16-20

24 4 1 1

80 13,33

3,33 3,33

Berdasarkan kelompok lama menjalani hemodialisis, yang terbanyak adalah pada kelompok lama menjalani hemodialisis 1-5 tahun yaitu 24 orang (80%) dan yang terkecil pada kelompok lama menjalani hemodialisis 11-15 tahun dan 16-20 tahun yaitu 1 orang (3,33%).

4.4 Terbentuknya Kalkulus berdasarkan Indeks Kalkulus Modifikasi Ramfjord

Terbentuknya kalkulus diukur menggunakan Indeks Kalkulus Modifikasi Ramfjord. Tabel 8 menunjukkan data penumpukan kalkulus yang dinilai melalui skor Indeks Kalkulus Modifikasi Ramfjord dari keseluruhan subjek penelitian.

Tabel 8. Skor Indeks Kalkulus Modifikasi Ramfjord pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUP H. Adam Malik Medan

Variabel n %

Indeks Ramfjord Baik Sedang Buruk

1 22

7

.3,33 73,34 23,33

Pada tabel 8 terlihat bahwa 22 subjek (73,34%) merupakan subjek dengan pembentukankalkulus sedang.