167 BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsepsi keadilan mengenai penguasaan dan penggunaan kekayaan

alam yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945 adalah keadilan sosial.

Landasan konstitusional konsepsi keadilan sosial dalam

pengelolaan pertambangan adalah Pasal 33 UUD 1945. Secara

historis, pembahasan mengenai Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat

dilepaskan dari pemikiran Mohammad Hatta. Menurut Bung Hatta

(dalam kerangka keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia)

terhadap peranan modal bahwa perekonomian Indonesia di masa

datang seharusnya diusahakan dengan jenjang prioritas berikut:

Pertama, mendayagunakan rakyat sebagai pelaku pembangunan

ekonomi dengan jalan koperasi; kedua, yaitu golongan swasta dan

modal nasional; ketiga, bila tenaga dan modal nasional tidak

mencukupi, maka kegiatan produksi dilakukan dengan meminjam

tenaga dan modal asing; keempat, bila bangsa asing tidak bersedia

168 untuk menanam modal di Indonesia dengan syarat-syarat oleh

pemerintah agar kekayaan alam Indonesia tetap terjaga.

Pada Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsepsi ‘dikuasai negara’ merupakan kata kunci Pasal 33 UUD 1945 dalam

mengintreprestasikan akses mengusahakan pertambangan di

Indonesia. Bung Hatta menginterprestasikan mengenai penguasaan

negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut:

Dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “pengisapan” orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal.

Selain itu, dalam Pasal 33 UUD 1945 konsepsi “dikuasai oleh Negara” ini, merupakan kreasi dan kecerdikan intelektual dari para

pendiri Negara kita tersebut, karena bila dirumuskan dengan kata “dikuasai oleh Pemerintah”, maka rumusan tersebut akan bermakna

dapat dikuasai baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah

Daerah. Sesuai konsep Hukum Administrasi Negara, bahwa

169 Daerah. Jadi bila dirumuskan dengan kata dikuasai oleh Pemerintah,

maka amanat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat menjadi

hanya sebatas kemakmuran rakyat setempat tempat terdapatnya

bahan galian dimaksud.

Selanjutnya dalam Pasal 33 UUD 1945, dirumuskan oleh

founding father bahwa: ...”dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”. Pemanfaatan bahan galian, tujuannya hanya

satu yaitu: untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seluruh

Indonesia. Bila yang dimaksudkan tujuannya untuk lebih

menekankan pada rakyat setempat (tempat terdapatnya bahan galian

tersebut ), maka tentunya akan dirumuskan dengan kata ‘kemakmuran masyarakat’ dan bukan ‘kemakmuran rakyat’. Dari hal

tersebut, jelas bahwa founding father Negara Indonesia menghendaki

bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia—bukan hanya

masyarakat setempat.

2. Hanya ketentuan dalam Perpu 37 Tahun 1960 yang mendekati prinsip

keadilan sosial dalam penguasaan dan penggunaan pertambangan

170 Tahun 1967 hanya menekankan kepada keadilan distributif.

Sedangkan UU No 4 Tahun 2009 dan UU No. 21 Tahun 2001 lebih

menekankan kepada keadilan distributif dan komunitatif.

a. Pada tataran konsepsi, pengertian ”dikuasai negara” dalam UU

pertambangan ternyata telah ditafsirkan berbeda-beda dari waktu ke

waktu.

Pertama, pada masa Orde Lama, masa Perpu No. 37 Tahun

1960, pengertian ”dikuasai negara” diartikan sebagai negara memiliki

wewenang untuk menguasai dan mengusahakan langsung semua

sumber daya alam melalui perusahaan-perusahaan milik negara.

Dalam hal ini hubungan dengan pemilik modal lebih merupakan

ProductionSharing (bagi hasil).

Kedua, pada masa Orde Baru, yaitu masa UU No 11 Tahun

1967, pengertian ”dikuasai negara” telah bergeser dari ”pemilikan dan penguasaan secara langsung” menjadi ”penguasaan secara tidak

langsung”. Hal ini terjadi karena pemerintah menyadari sepenuhnya

bahwa mengelola sumber daya alam secara langsung memerlukan

sumber daya manusia yang terampil (skill), modal yang sangat besar

(high capital), teknologi tinggi (high technology), dan berisiko tinggi

(high risk). Hubungan dengan pemilik modal bersifat kontrak karya.

171 dalam sengketa dengan pihak swasta (asing) berkaitan dengan

sumberdaya alam yang dikuasainya. Hal ini tidak lain karena

Pemerintah dapat melakukan perjanjian atau kontrak dengan pihak

swasta dalam ekonomi sumberdaya alam. Keadaan ini menurunkan derajat negara sebagai representasi “Yang Publik.” Degradasi ini

terjadi secara sistematis lewat deregulasi yang dilakukan dengan

mengadopsi hubungan perjanjian atau kontrak antara Pemerintah dengan Swasta dalam “pengalihan” suatu hak atas sumberdaya alam

pertambangan. Hubungan keperdataan antara Pemerintah dengan

Investor ini dapat menggeser urusan publik ke dalam ruang bisnis dan

berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pada hal-hal tertentu

pemerintahan yang demikian dapat dikategorikan sebagai

Corporatocracy. Corporatocracy tidak saja dimaknai bahwa

orang-orang di dalam pemerintahan didominasi oleh orang-orang berlatarbelakang

saudagar dengan motif ekonomi yang diraih dari kekuasaan politik,

tetapi juga ditelaah dari konsep hubungan hukum yang dibangun

dengan pihak investor.

Ketiga, pada masa Reformasi, yaitu masa UU No 4 Tahun

2009, pengertian ”dikuasai negara” bergeser ke arah yang lebih

praktis dan terbuka. Pemerintah memberikan peluang

172 dalam pengusahaan sumber daya alam melalui pemberian izin

langsung (license). Dalam hal ini hubungan dengan pemilik modal

bersifat perizinan. Meski dalam UU Minerba telah merubah kontrak

(pada UU UU Nomor 11 Tahun 1967) menjadi izin, tetap harus

diperhatikan bahwa penguasaan negara mempunyai relasi dengan

hak-hak individu masyarakat serta hak masyarakat adat atas

sumberdaya alam. Selama ini dalam praktiknya formalisasi hak oleh

negara malah menjauhkan masyarakat untuk memanfaatkan dan

menikmati sumberdaya alam. Bahkan mengusir masyarakat dari

wilayah yang mereka tempati karena izin sudah diberikan kepada

pihak swasta.

Jika kita cermati dalam peraturan pelaksanaan pertambangan,

yaitu UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua, akses mengusahakan adalah semua kelompok

kegiatan, yaitu negara, daerah, pengusaha dan rakyat setempat, di

mana hubungan dengan pemilik modal dalam adalah melalui

perjanjian kontrak. Wajar saja jika UU No. 21 Tahun 2001 masih

menganut sistem kontrak sama seperti di dalam UU No 11 Tahun

1967, karena UU No. 21 Tahun 2001 ini keluar di saat UU No 4

173 b. Pada tataran konsepsi, pengertian ’dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’ dalam UU pertambangan ternyata telah

ditafsirkan berbeda-beda dari waktu ke waktu.

Pertama, pada masa Orde Lama, masa Perpu No. 37 Tahun

1960, pengertian ’dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat’ dalam konsideran Perpu No. 37 Tahun 1960 diartikan

menjadi dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik

secara gotong-royong maupun secara perseorangan. Dalam hal inilah

maka keberpihakan Perpu No. 37 Tahun 1960 lebih pro-rakyat.

Kedua, pada masa Orde Baru, yaitu masa UU No 11 Tahun

1967, pengertian ’dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’ ternyata melenceng jauh, sejak dari konsiderans sudah terlihat

bahwa UU Nomor 11 Tahun 1967 beorientasi kepada eksploitasi.

Eksploitasi tambang yang diusung oleh UU Nomor 11 Tahun 1967

memang sejalan dengan politik pembangunan ekonomi yang

digerakkan oleh rezim yang berkuasa saat itu. Dalam hal inilah maka

keberpihakan UU Nomor 11 Tahun 1967 lebih pro-korporasi.

Ketiga, pada masa Reformasi, yaitu masa UU No 4 Tahun

2009, pengertian ’dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’, diintreprestasikan menjadi memberikan perhatian terhadap

174 mineral dan batubara (minerba) pada lingkungannya. Dalam hal

inilah maka keberpihakan dalam UU No 4 Tahun 2009 masih sama

seperti UU Nomor 11 Tahun 1967 yaitu pro-korporasi. Namun, jika

kita cermati dalam peraturan pelaksanaan pertambangan, yaitu UU

No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,

pengertian ’dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’

pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi

Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri

di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup

kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah

provinsi Papua, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua.

Jadi keberpihakan dalam UU No. 21 Tahun 2001 adalah masyarakat

setempat, dalam hal ini yaitu masyarakat Papua. Untuk lebih jelasnya

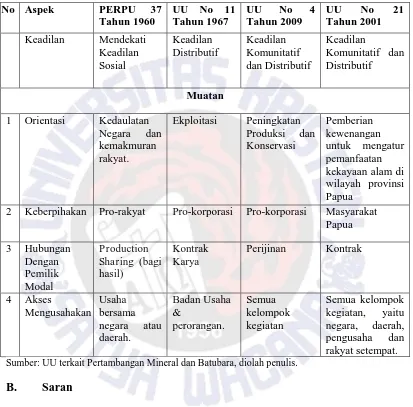

175 Tabel 2.

Pemaknaan Keadilan Dalam UU Terkait Pertambangan Mineral dan Batubara

No Aspek PERPU 37

Tahun 1960

UU No 11 Tahun 1967

UU No 4

Tahun 2009

UU No 21

Tahun 2001

Keadilan Mendekati

Keadilan Sosial Keadilan Distributif Keadilan Komunitatif dan Distributif Keadilan

Komunitatif dan Distributif

Muatan

1 Orientasi Kedaulatan

Negara dan

kemakmuran rakyat.

Ekploitasi Peningkatan

Produksi dan Konservasi

Pemberian kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah provinsi Papua

2 Keberpihakan Pro-rakyat Pro-korporasi Pro-korporasi Masyarakat

Papua

3 Hubungan

Dengan Pemilik Modal

Production Sharing (bagi hasil)

Kontrak Karya

Perijinan Kontrak

4 Akses

Mengusahakan

Usaha bersama negara atau daerah. Badan Usaha & perorangan. Semua kelompok kegiatan

Semua kelompok kegiatan, yaitu negara, daerah,

pengusaha dan

rakyat setempat. Sumber: UU terkait Pertambangan Mineral dan Batubara, diolah penulis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis

menyarankan dua hal berkenaan dengan keadilan dalam pengaturan

176 1. Masalah keadilan tidak hanya kompleks dalam tatanan operasional di

masyarakat tetapi juga dalam tatanan konsep. Secara praktis

permasalahan keadilan makin kompleks karena sangat mungkin

konsep keadilan dalam tatanan nilai-nilai masyarakat menjadi

berbeda dalam penilaian tiap-tiap rezim. Pada sisi lain implementasi

konsep-konsep keadilan sering tidak didasarkan pada keadilan sosial

dalam UUD 1945 sehingga justru sering menimbulkan konflik sosial.

Untuk itu diharapkan pada masa mendatang berbagai kebijakan

didasarkan pada pengaturan pengelolaan pertambangan yang sesuai

dengan keadilan sosial dalam UUD 1945.

2. Prinsip keadilan sosial menjadi salah satu cita hukum yang dalam hal

ini secara eksplisit termuat dalam UUD 1945. Prinsip tersebut

hendaknya menjadi pedoman di dalam melakukan penafsiran dan

menjadi penguji kebenaran hukum positif serta menjadi arah hukum

untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif guna

memperoleh keadilan sosial dalam pengaturan pengelolaan

pertambangan di Indonesia. Terkait dengan hal itu, maka penulis

menyarankan supaya pengaturan pengelolaan pertambangan

mengandung norma-norma sebagai berikut:

a. Bercirikan keadilan sosial

177 c. Keberpihakan: Pro rakyat.

d. Hubungan dengan pemilik modal lebih ke ProductionSharing

(bagi hasil).