BAB II TINJAUAN TEORI

A. Kehamilan 1. Pengertian

Kehamilan merupakan rangkaian bagian rantai yang saling

berhubungan dari spermatozoa, ovum, pembuahan ovum (konsepsi), dan

nidasi (implantasi) pada uterus, dan proses pembentukan struktur dan jenis

plasenta sampai masa aterm (Prawirohardjo, 2010. hal;139).

Kehamilan adalah periode yang dihitung dari hari pertama haid terakhir

(HPHT) hingga dimulainya persalinan sejati, ini yang menandai awal

periode antepartum. Peroide antepartum dibagi menjadi tiga trimester yang

masing-masing terdiri dari 13 minggu atau tiga bulan menurut hitungan

kalender. Pembagian waktu ini diambil dari ketentuan yang

mempertimbangkan bahwa lama kehamilan diperkirakan kurang lebih 280

hari, 40 minggu, 10 bulan, atau 9 bulan sejak hari pertama haid terakhir

(Varney, 2006. hal;492).

Jadi, kehamilan merupakan periode bertemunya spermatozoa, ovum,

pembuahan ovum dan nidasi di tuba falopi sampai perkiraan lahir atau

aterm.

a. Etiologi

Peristiwa kehamilan ini tidak lepas dari kejadian yang meliputi :

pembuahan gamet (sperma dan ovum), fertilisasi (pembuahan), nidasi,

dan pembentukan plasentasi.

1) Pembuahan gamet

a) Sperma

Sperma dibentuk ditubulus seminiferus dengan jumlah 100

juta/ml setiap ejakulasi. Pematangan sperma berlangsung di

epidimis bagian kepala, badan dan ekor. Sperma yang sudah

b) Ovum

Ovulasi atau pelepasan sel telur merupakan bagian dari siklus

menstruasi normal, yang terjadi sekitar 14 hari sebelum

menstruasi yang akan datang, ovum keluar dari robekan folikel de

Graaf menuju tuba.

2) Fertilisasi ( pembuahan)

Fertilisasi adalah penyatuan ovum (oosit sekunder) dan spermatozoa

yang biasanya berlangsung di ampula tuba.

3) Nidasi

Nidasi (implantasi) merupakan penanaman sel telur yang sudah

dibuahi ke dalam dinding uterus pada awal kehamilan.

4) Plasentasi

Plasentasi adalah proses pembentukan struktur dan jenis plasenta.

Setelah nidasi embrio ke dalam endometrium, plasentasi dimulai.

Pada manusia plasentasi berlangsung sampai 12-18 minggu setelah

fertilisasi (Prawirohardjo, 2009. hal;139).

b. Diagnosa kehamilan

1). Tanda tidak pasti

Tanda tidak pasti adalah perubahan-perubahan fisiologis yang dapat

dikenali dari pengakuan atau yang dirasakan oleh wanita hamil.

a). Amenorea (tidak dapat haid)

konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan

folikel de Graaf dan ovulasi sehingga menstruasi tidak terjadi.

Lamanya amerorea dapar dikonfirmasi dengan memastikan hari

pertama haid terakhir (HPHT), dan digunakan untuk

memperkirakan usia kehamilan dan taksiran persalinan.

b). Mual dan muntah

Pengaruh hormon estrogen dan progesteron terjadi pengeluaran

asam lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual muntah

yang terjadi terutama pada pagi hari yang disebut morning

sickness.

c). Ngidam

Ngidam sering terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan dan

d). Kelelahan

Sering terjadi pada trimester pertama, akibat dari penurunan

kecepatan basal metabolisme pada masa kehamilan.

e). Payudara tegang

Hormon esterogen meningkatkan perkembangan sistem duktus

pada payudara, sedangkan hormon progesterone menstimulasi

perkembangan sistem alveolar payudara.

f). Sering kencing

Desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat

terasa penuh sehingga sering kencing.

g). Konstipasi atau obstipasi

Pengaruh hormon progesteron dapat menghambat peristaltik

usus sehingga kesulitan untuk BAB.

h). Pigmentasi kulit

Pigmentasi terjadi pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu.

Terjadi akibat pengaruh hormon kortikosteroid plasenta yang

merangsang melanofor dan kulit.

i). Varices

Pengaruh hormon esterogen dan progesteron menyebabkan

pelebaran pembuluh darah terutama bagi wanita yang

mempunyai bakat.

2. Tanda-tanda kehamilan

Tanda kemungkinan merupakan:

a. Perut membesar

b. Uterus membesar

c. Tanda Hegar

d. Tanda Chadwick

e. Tanda piscaseck

f. Kontraksi-kontraksi kecil uterus bila dirangsang (Braxton hicks)

g. Teraba Ballotement

h. Reaksi kehamilan positif

Tanda pasti (tanda positif):

a. Gerakan janin yang dapat dilihat atau dirasa atau diraba, juga

b. Denyut jantung janin

1) Didengar dengan stetoskop

2) Dicatat dan didengar dengan alat Doppler

3) Dilihat pada ultrasonografi

( Hani, 2011. hal;72).

3. Tanda-tanda bahaya kehamilan

Pada setiap kunjungan antenatal bidan harus mengajarkan pada ibu

bagaimana mengenal tanda-tanda bahaya, dan menganjurkan untuk

datang ke klinik dengan segera jika ia mengalami tanda-tanda bahaya

tersebut dari beberapa pengalaman akan lebih baik memberikan

pendidikan pada ibu dan anggota keluarganya, khususnya pembuatan

keputusan utama, sehingga si ibu akan didampingi untuk mendapatkan

asuhan.

Enam tanda-tanda bahaya selama periode antenatal adalah :

a. Pendarahan Vagina

Perdarahan vagina adalah normal, pada masa awal kehamilan

mungkin ibu akan mengalami perdarahan yang sedikit disekitar waktu

pertama haidnya terlambat. Pendarahan ini adalah pendarahan

implantasi dan pendarahan normal. Pada waktu yang lain dalam

kehamilan, pendarahan kecil mungkin pertanda dari variable cerviks.

Pendarahan semacam ini mungkin normal atau mungkin pertanda

adanya suatu infeksi. Pada awal kehamilan, perdarahan yang tidak

normal adalah merah, perdarahan banyak, atau perdaraha dengan nyeri

(abortus, kehamilan ektopik, molahetidosa).

b. Sakit kepala yang hebat

Sakit kepala selama kehamilan adalah umum, dan sering kali

ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang

menunjukan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala hebat, yang

menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Kadang-kadang dengan

sakit kepala yang hebat tersebut, ibu mungkin menemukan bahwa

penglihatanya menjadi kabur atau berbayang. Sakit kepala yang hebat

c. Perubahan visual secara tiba-tiba (pandangan kabur, rabun senja)

Karena pengaruh hormonal dalam kehamilan, ketajaman visual ibu

dapat berubah. Perubahan yang kecil adalah normal. Masalah visual

yang mengindikasikan keadaan yang mengancam jiwa adalah

perubahan visual mendadak, misalnya pandanagan kabur atau

berbayang.

d. Nyeri abdomen yang hebat

Nyeri abdomen yang tidak berhubungan dengan persalinan normal

adalah tidak normal. Nyeri abdomen yang mungkin menunjukan

masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah nyeri yang hebat,

menetap, dan tidak hilang setelah beristirahat. Hal ini bisa terjadi

appendicitis, kehamilan ektopik, aborsi, penyakit radang panggul,

persalinan preterm, gastritis, penyakit kantong empedu, abrupsi

plasenta, infeksi saluran kemih, atau infeksi lain.

e. Bengkak pada muka atau tangan

Hampir seluruh dari ibu-ibu akan mengalami bengkak yang normal

pada kaki yang biasa muncul pada sore hari dan biasanya hilang

setelah beristirahat atau meletakanya lebih tinggi. Bengkak bisa

menunjukan adanya masalah serius jika muncul pada muka dan tangan,

tidak hilang setelah beristirahat, dan diseratai dengan keluhan fisik yang

lain. Hal ini dapat merupakan pertanda, anemia, gagal jantung atau

preeklamsi.

f. Bayi kurang bergerak seperti biasa

Ibu mulai merasa gerakan bayinya pada bulan ke 5 atau ke 6,

beberapa ibu dapat merasakan bayinya lebih awal. Jika bayi tidur

gerakanya akan melemah. Bayi harus bergerak sedikitnya tiga kali

dalam periode 3 jam. Gerakan bayi akan lebih mudah terasa jika ibu

berbaring atau beristirahat dan jika makan dan minum dengan baik.

Tanda bahya masa kehamilan muda, masa kehamilan berlanjut dan

penatalaksanaanya meliputi:

1) Perdarahan pervaginam masa kehamilan muda

Perdarahan pervaginam masa kehamilan muda bisa disebabkan oleh

a) Abortus

(1) Abortus imminens

Terjadi perdarahan bercak yang menunjukkan ancaman

terhadap kelangsungan suatu kehamilan. Dalam kehamilan

seperti ini, kehamilan masih mungkin berlanjut atau

dipertahankan.

Penanganan spesifik:

Tidak diperlukan pengobatan medik yang khusus atau tirah

baring secara total. Anjurkan ibu untuk tidak melakukan

aktifitas fisik secara berlebihan atau melakukan hubungan

seksual. Bila perdarahan, berhenti lakukan asuhan antenatal

terjadual dan penilaian ulang bila terjadi perdarahan lagi, atau

terus berlangsung nilai kondisi janin (uji kehamilan/USG)

lakukan konfirmasi kemungkinan adanya penyebab lain (hamil

ektopik atau mola).

(2) Abortus insipiens

Perdarahan ringan hingga sedang pada kehamilan muda

dimana hasil konsepsi masih berada dalam kavum uteri.

Kondisi ini menunjukkan proses abortus sedang berlangsung

dan akan berlanjut menjadi abortus inkomplit atau komplit.

Penanganan spesifik:

Lakukan prosedur evakuasi hasil konsepsi, bila usia gestasi ≤

16 minggu evakuasi dilakukan dengan peralatan Aspirasi

Vakum Manual (AVM) setelah bagian-bagian janin dikeluarkan

atau bila usia gestasi ≥ 16 minggu evakuasi dilakukan dengan

prosedur Dilatasi dan Kuretase.

Bila prosedur evakuasi tidak tidak dapat segera dilaksanakan

atau usia gestasi lebih besar dari 16 minggu, lakukan tindakan

pendahuluan dengan: infus oksitosin 20 unit dalam 500 ml NS

atau RL mulai dengan 8 tpm yang dapat dinaikkan hingga 40

tpm sesuai dengan kondisi kontraksi uterus hingga terjadi

pengeluaran hingga konsepsi. Ergometrin 0,2 mg IM yang

apabila masih diperlukan, dapat diulangi dengan dosis yang

sama setelah 4 jam dari dosis awal.

Hasil konsepsi yang tersisa dalam kavum uteri dapat

dikeluarkan dengan Aspirasi Vakum Manual atau Dilatasi dan

Kuretase.

(3) Abortus inkomplit

Perdarahan pada kehamilan muda dimana sebagian dari hasil

konsepsi telah keluar dari vakum uteri melalui kanalis

servikalis.

Penanganan spesifik:

Tentukan besar uterus (taksir usia gestasi). Kenali dan atasi

setiap komplikasi (perdarahan hebat, syok, infeksi/sepsis).

Hasil konsepsi yang terperangkap pada serviks yang disertai

perdarahan hingga ukuran sedang, dapat dikeluarkan secara

digital atau cunam ovum. Setelah itu evaluasi perdarahan: Bila

perdarahan berhenti, beri ergometrin 0,2 mg IM atau

misoprostol 400 mg per oral. Atau bila perdarahan terus

berlangsung, evakuasi sisa hasil konsepsi dengan AVM atau

D&K (pilih tergantung dari usia gestasi, pembukaan serviks

dan keberadaan bagian-bagian janin).

Bila tidak ada tanda-tanda infeksi, beri antibiotika profilaksis

(ampisilin 500 mg oral atau doksisiklin 100 mg). Bila terjadi

infeksi, beri ampisilin 1 gram dan metronidazol 500 mg setiap

8 jam.

Bila terjadi perdarahan hebat dan usia gestasi dibawah 16

minggu, segera lakukan evakuasi dengan AVM. Bila pasien

tampak anemik, berikan sulvas ferosus 600 mg per hari

selama 2 minggu (anemia sedang) atau transfusi darah

(anemia berat).

(4) Abortus komplit

Perdarahan pada kehamilan muda dimana seluruh hasil

Penanganan spesifik:

Apabila kondisi pasien baik, cukup diberi tablet Ergometrin

3x1 tablet/hari untuk 3 hari.

Apabila pasien mengalami anemia sedang, berikan tablet

Sulfas Ferosus 600 mg/hari selama 2 minggu disertai dengan

anjuran mengkonsumsi makanan bergizi (susu, sayuran

segar, ikan, daging, telur), untuk anemia berat, berikan

transfusi darah.

Apabila tidak terdapat tanda-tanda infeksi tidak perlu diberi

antibiotika, atau apabila khawatir akan infeksi dapat diberi

antibiotika profilaksis.

b). Kehamilan ektopik terganggu

Kehamilan ektopik merupakan kehamilan dimana setelah

fertilisasi, implantasi terjadi diluar endometrium kavum uteri.

Kehamilan ektopik dapat mengalami abortus atau ruptura apabila

massa kehamilan berkembang melebihi kapasitas ruang

implantasi (misalnya: tuba) dan peristiwa ini disebut sebagai

kehamilan ektopik terganggu.

Penilaian Klinik:

1). Kehamilan ektopik yang belum terganggu

Pada keadaan ini, juga ditemui gejala-gejala kehamilan

muda atau abortus imminens (terlambat haid, mual dan

muntah, pembesaran payudara, hiperpigmentasi areola dan

garis tengah perut, peningkatan rasa ingin berkemih, portio

livide, pelunakan serviks, perdarahan bercak berulang).

Tanda-tanda umum dari hasil pemeriksaan bimanual

pada tahapan ini adalah: Adanya massa lunak di adneksa

(hati-hati saat melakukan pemeriksaaan karena dapat terjadi

ruptur atau salah duga dengan ovarium atau kista kecil) dan

adanya nyeri goyang portio.

2). Kehamilan ektopik yang terganggu

Pada tahapan ini, selain gejala kehamilan muda dan

abortus imminens, pada umumnya juga ditemui kondisi gawat

menurun dan lemah, syok (hipovolemik) sehingga isi dan

tekanan denyut nadi berkurang serta meningkatnya frekuensi

nadi (diatas 112x/menit), perut kembung (adanya cairan

bebas intra abdomen) dan nyeri tekan, nyeri perut bawah

yang makin hebat apabila tubuh digerakkan, dan nyeri goyang

portio.

Penanganan:

a) Setelah diagnosis ditegakkan, segera lakukan persiapan

untuk tindakan operatif gawat darurat.

b) Ketersediaan darah pengganti bukan menjadi syarat

untuk melakukan tindakan operatif karena sumber

perdarahan harus segera dihentikan.

c) Upaya stabilisasi dilakukan dengan segera mengestorasi

cairan tubuh dengan larutan kristaloid NS atau RL (500

mL dalam 15 menit pertama) atau 2 L dalam 2 jam

pertama (termasuk selama tindakan berlangsung).

d) Bila darah pengganti belum tersedia, berikan

autotransfusion berikut ini:

Pastikan darah yang dihisap dari rongga abdomen telah

melalui alat pengisap dan wadah penampung yang steril.

Saring darah yang tertampung dengan kain steril dan

masukkan kedalam kantung darah. Apabila kantung

darah tidak tersedia, masukkan dalam botol bekas cairan

infus dengan diberikan larutan sodium sitrat 10 ml untuk

setiap 90 ml darah.

Transfusikan darah melalui selang transfusi yang

mempunyai saringan pada bagian tabung tetesan.

e) Tindakan pada tuba dapat berupa:

Parsial salpingektomi yaitu melakukan eksisi bagian tuba

yang mengandung hasil konsepsi.

Salpingostomi (hanya dilakukan sebagai upaya

konservasi dimana tuba tersebut merupakan salah satu

yang masih ada) yaitu mengeluarkan hasil konsepsi pada

bagian tersebut. Risiko tindakan ini adalah kontrol

perdarahan yang kurang sempurna atau frekuensi (hamil

ektopik ulangan).

(f) Mengingat kehamilan ektopik berkaitan dengan gangguan

fungsi transportasi tuba yang disebabkan oleh proses

infeksi maka sebaiknya pasien diberi antibiotika

kombinasi atau tunggal dengan spektrum yang luas.

(g) Untuk kendali nyeri pascatindakan dapat diberikan:

Ketoprofen 100 mg supositoria, Tramadol 200 mg IV, dan

Pethidin 50 mg IV.

(h) Atasi anemia dengan tablet besi 600 mg per hari.

(i) Konseling pascatindakan:

Kelanjutan fungsi reproduksi, resiko hamil ektopik

ulangan, kontrasepsi yang sesuai, asuhan mandiri selama

dirumah, dan jadual kunjungan ulang.

c) Mola hidatidosa

Hamil mola merupakan suatu kehamilan dimana setelah

fertilisasi hasil konsepsi tidak berkembang menjadi emberio

tetapi tidak terjadi proliferasi dari vili koriales disertai dengan

degenerasi hidropik. Uterus melunak dari berkembang lebih

cepat dari usia gestasi yang normal, tidak dijumpai adanya

janin, kavum uteri hanya terisi oleh jaringan seperti rangkaian

buah anggur.

Penanganan umum:

(1) Diagnosis dini akan menguntungkan prognosis

(2) Pemeriksaan ultrasonografi sangat membantu diagnosis.

Pada fasilitas kesehatan dimana sumber daya sangat

terbatas dapat dilakukan: Evaluasi klinik dengan fokus

pada (riwayat haid terakhir dan kehamilan, perdarahan

tidak teratur atau spotting, pembesaran abnormal uterus,

pelunakan serviks dan korpus uteri), kajian uji kehamilan

dengan pengenceran urine, dan pastikan tidak ada janin

(ballotement) atau denyut jantung janin sebelum upaya

(3) Lakukan pengosongan jaringan mola dengan segera.

(4) Antisipasi komplikasi (krisis tiroid, perdarahan hebat atau

perforasi uterus).

(5) Lakukan pengamatan lanjut hingga minimal 1 tahun

pasca evakuasi

(Prawirohardjo, 2006. hal;147-171).

2) Perdarahan kehamilan lanjut

Perdarahan antepartun pada umumnya disebabkan oleh kelainan

implantasi plasenta (letak rendah dan previa), kelainan inersia tali

pusat atau pembuluh darah pada selaput amnion (vasa previa) dan

separasi plasenta sebelum bayi lahir.

a) Plasenta previa

Plasenta previa merupakan plasenta yang berimplantasi pada

segmen bawah rahim dan menutupi sebagian atau seluruh

ostium uteri internum. Gejala perdarahan awal plasenta previa,

pada umumnya hanya berupa perdarahan bercak atau ringan

(Prawirohardjo, 2006. hal;162).

Terapi spesifik:

(1) Terapi ekspektatif

(a) Tujuan terapi ekspektatif ialah supaya janin tidak terlahir

prematur, penderita dirawat tanpa melakukan

pemeriksaan dalam melalui kanalis servisis. Upaya

diagnosis dilakukan secara non-invasif. Pemantauan

klinis dilaksanakan secara ketat dan baik.

Syarat-syarat terapi ekspektatif: kehamilan preterm

dengan perdarahan sedikit yang kemudian berhenti,

belum ada tanda-tanda in partu, keadaan umum ibu

cukup baik (kadar hemoglobin dalam batas normal),

janin masih hidup.

(b) Rawat inap, tirah baring dan berikan antibiotik

profilaksis.

(c) Lakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui

implantasi plasenta, usia kehamilan, profil biofisik, letak

(d) Berikan tokolitik bila ada kontraksi:

MgSO4 4g IV dosis awal dilanjutkan 4g setiap 6 jam,

Nifedipin 3x20 mg/hari, Betamethason 24 mg IV dosis

tunggal untuk pematangan paru janin

(e) Uji pematangan paru janin dengan Tes Kocok dari hasil

amniosentesis.

(f) Bila setelah usia kehamilan diatas 34 minggu, plasenta

masih berada disekitar ostium uteri internum, maka

dugaan plasenta previa menjadi jelas, sehingga perlu

dilakukan observasi dan konseling untuk menghadapi

kemungkinan keadaan gawat darurat.

(g) Bila perdarahan berhenti dan waktu untuk mencapai 37

minggu masih lama, pasien dapat dipulangkan untuk

rawat jalan dengan pesan untuk segera kembali

kerumah sakit apabila terjadi perdarahan ulang.

Cara persalinan dengan diagnosa plasenta previa

seperti: Seksio cesaria maupun melahirkan secara

pervaginam.

b) Solusio plasenta

Solusio plasenta merupakan terlepasnya plasenta dari tempat

implantasinya yang normal pada uterus, sebelum janin

dilahirkan. Definisi ini berlaku pada kehamilan dengan masa

gestasi diatas 22 minggu (Prawirohardjo, 2006. hal;166).

Tindakan obstetrik

Persalinan diharapkan dapat terjadi dalam 3 jam, umumnya

dapat pervaginam.

(1) Seksio cesaria, dilakukan apabila:

(a) Janin hidup dan pembukaan belum lengkap

(b) Janin hidup, gawat janin tetapi persalinan pervaginam

tidak dapat dilaksanakan dengan segera

(c) Janin mati tetapi kondisi serviks tidak memungkinkan

persalinan pervaginam dapat berlangsung dalam waktu

(2) Partus pervaginam

(a) Partus pervaginam dilakukan apabila: janin hidup, gawat

janin, pembukaan lengkap dan bagian terendah didasar

panggul. Janin telah meninggal dan pembukaan serviks

> 2cm

(b) Pada kasus pertama, amniotomi (bila ketuban belum

pecah) kemudian percepat kala II dengan ekstrasi

forseps (vakum)

(c) Untuk kasus kedua, lakukan amniotomi (bila ketuban

belum pecah) kemudian akselerasi dengan 5 unit

oksitosin dalam dekstrose 5% atau RL, tetesan diatur

sesuai dengan kondisi kontraksi uterus

(d) Setelah persalinan, gangguan pembekuandarah akan

membaik dalam waktu 24 jam, kecuali bila jumlah

trombosit sangat rendah (perbaikan baru terjadi dalam

2-4 hari kemudian).

c) Ruptura uteri

Ruptura uteri adalah robekan atau diskontinuitas dinding rahim

akibat dilampauinya daya regang miometrium. Penyebab ruptura

uteri adalah disproporsi janin dan panggul, partus macet atau

traumatik (Prawirohardjo, 2006. hal;169).

Penanganan :

(1) Fasilitas polindes

Infus dan antibiotik, rujuk terencana

(2) Puskesmas

Stabilisasi penderita, tentukan derajat solusio, tentukan

kondisi janin, amniotomi dan akselerasi persalinan, dan

rujuk.

(3) Rumah sakit

Terapi aktif bila janin hidup (seksio cesaria)

Terapi konservatif bila janin meninggal (amniotomi, infus

3). Hipertensi dalam kehamilan, preeklampsia, dan eklampsia.

Hipertensi adalah tekanan darah sekurang-kurangnya 14 mmHg

sistolik atau 90 mmHg diastolik pada dua kali pemeriksaan berjarak

4-6 jam pada wanita yang sebelumnya normotensi.

Bila ditemukan tekanan darah tinggi (≥140/90 mmHg) pada ibu

hamil, lakukan pemeriksaan kadar protein urine dengan tes celup

urine atau protein urine 24 jam dan tentukan diagnosis.

a) Hipertensi kronik

Hipertensi tanpa proteinuria yang timbul dari sebelum kehamilan

dan menetap setelah persalinan

Diagnosis:

(1) Tekanan darah ≥ 140/90 mmHg

(2) Sudah ada riwayat hipertensisebelum hamil, atau diketahui

adanya hipertensi pada usia kehamilan < 20 minggu

(3) Tidak ada proteinuria

(4) Dapat disertai keterlibatan organ lain, seperti mata, jantung

dan ginjal.

b) Hipertensi gestasional

Hipertensi tanpa proteinuria yang timbul setelah kehamilan 20

minggu dan menghilang setelah persalinan.

Diagnosis:

(1) Tekanan darah ≥140/90 mmHg

(2) Tidak riwayat hipertensi sebelum hamil, tekanan darah normal

diusia kehamilan < 12 minggu

(3) Tidak ada proteinuria

(4) Dapat disertai tanda dan gejala preeklampsia, seperti nyeri ulu

hati dan trombositopenia

(5) Diagnosis pasti ditegakkan pascapersalinanan.

c) Preeklampsia dan Eklampsia

Diagnosis:

(1). Preeklampsia ringan

(a) Tekanan darah ≥140/mmHg pada usia kehamilan >20

(b) Tes celup urine menunjukan proteinuria 1+ atau

pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil >300

mg/24 jam.

(2). Preeklampsia berat

(a) Tekanan darah >160/110 mmHg pada usia kehamilan

>20 minggu

(b) Tes celup urin menunjukkan proteinuria ≥2+ atau

pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil >5

g/24 jam

(c) Atau disertai keterlibatan organ lain:

Trombositopenia (<100.000 sel/uL), hemolisis

mikroangiopati, Peningkatan SGOT/SGPT, nyeri

abdomen kuadran kanan atas, sakit kepala, skotoma

penglihatan, pertumbuhan janin terhambat,

oligohidramnion.

(d) Superimposed preeklampsia pada hipertensi kronik:

Ibu dengan riwayat hipertensi kronik (sudah ada

sebelum usia kehamilan 20 minggu). Tes celup urin

menunjukkan proteinuria >+1 atau trombosit <100.000

sel/uL pada usi kehamilan >20 minggu.

d). Eklampsia

(1) Kejang umum/dan koma

(2) Ada tanda dan gejala preeklampsia

(3) Tidak ada kemungkinan penyebab lain (misal epilepsi,

perdarahan subarakhnoid, dan meningitis).

4. Ketidaknyamanan yang lazim terjadi dalam kehamilan:

a. Pada kehamilan trimester pertama

Dengan adanya peningkatan hormon esterogen dan progesteron

dalam tubuh, maka akan muncul berbagai macam ketidaknyamanan

secara fisiologis pada ibu hamil seperti:

1) Mual dan muntah

Dasar anatomis dan fisiologis:

Penyebab yang pasti tidak diketahui, mungkin disebabkan oleh:

b) Relaksasi dan otot-otot halus

c) Metabolik: perubahan dalam metabolisme karbohidrat

berlebihan

d) Mekanisme kongesti, inflamas, distensi pergeseran, keracunan

histamin.

Cara meringankan atau mencegah:

a) Hindari bau atau faktor penyebab

b) Makan biskuit atau roti bakar sebelum bangun dari tempattidur

dipagi hari

c) Makan sedikit tapi sering

d) Duduk tegak setiap kali selesai makan

e) Hindari makanan yang berminyak dan bumbu merangsang

f) Makan makanan kering dan minum diantara waktu makan

g) Minum-minuman yang berkarbonat

h) Bangun tidur secara perlahan dan hindari melakukan gerakan

secara tiba-tiba

i) Menghindari gosok gigi segera setelah makan

j) Minum teh herbal

k) Istirahat sesuai kebutuhan dengan mengangkat kaki dan kepala

agak ditinggikan

l) Hirup udara segar, jalan-jalan, tidur dengan jendela terbuka,

pastikan cukup udara didalam rumah

2). Diare

Diare dapat dikurangi atau dicegah dengan cairan pengganti,

hindari makan makanan berserat tinggi, makan sedikit tapi sering.

3). Nocturia

Nocturia dapat dicegah dengan penjelasan tentang

sebab-sebabnya, kosongkan saat dorongan untuk BAK, perbanyak minum

pada siang hari, jangan kurangi minum malam hari kecuali sangat

mengganggu.

4). Garis-garis diperut

Garis-garis diperut dapat dicegah dengan menggunakan

emollien atau indikasi, gunakan pakaian yang menompang

5). Gatal-gatal

Gatal-gatal dapat dicegah dengan gunakan kompres, mandi

siram air jeruk.

6). Mengidam

Mengidam dapat dicegah dengan mendidik tentang bahaya

makan-makanan yang tidak baik, bahaslah rencana makanan yang

baik.

7). Kelelahan

Dapat dicegah dengan hindari makana yang mengandung

gas, mengunyah makanan secara sempurna, senam harian secara

teratur, pertahankan saat kebiasaan saat buang air.

8). Keputihan

Dapat dicegah dengan cara tingkatkan kebersihan, pakaian

dalam terbuat dari katun.

9). Keringat bertambah

Dapat dikurangi atau dicegah dengan menggunakan pakaian

yang tipis dan longgar, banyak minum, mandi secara teratur.

10). Sakit kepala

Dapat dicegah dengan biofeedback, teknik relaksasi,

memassase leher dan otot bahu, penggunaan bungkusan panas

atau es ke leher, istirahat, mandi air hangat.

11). Spider nevi (Pembuluh sarang laba-laba)

Dapat dicegah dengan meyakinkan ibu bahwa itu akan hilang

setelah selesai kehamilan.

b. Pada kehamilan trimester kedua

Trimester kedua sering disebut sebagai periode pancaran

kesehatan, pada trimester kedua biasanya ibu merasakan sehat dan

sudah terbiasa dengan kadar hormon yang tinggi, serta rasa nyaman

akibat kehamilan sudah mulai berkurang, ibu pun belum terlalu besar

sehingga belum dirasakan ibu sebagai beban. Ibu sudah menerima

kehamilannya dan dapat mulai menggunakan energi dan pikiranya

secara lebih konstruktif, pada trimester ini pula ibu dapat merasakan

seseorang diluar dirinya dan banyak ibu yang merasa terlepas rasa

kecemasan dan rasa tidak nyaman seperti:

1). Cloasma

Dapat dicegah dengan hindari sinar matahari yang berlebihan.

2). Edema dependen

Dapat dicegah dengan cara hindariposisi berbaring, hindari

posisi tegak untuk waktu lama, masa istirahat dalam posisi terlentang

samping kiri dengan kaki agak diangkat, angkat kaki ketika duduk

atau istirahat, latihan kaki ditekuk, hindari kaos kaki ketat.

3). Gusi berdarah

Dapat dicegah dengan cara berkumur dengan air hangat,

memeriksakan gusi secara teratur, menjaga kesehatan gigi.

4). Sulit tidur

Dapat dicegah dengan cara gunakan teknik relaksasi progresif,

mandi air hangat, minum-minuman hangat, hindari kegiatan yang

merangsang sebelum tidur.

5). Gatal-gatal

Gatal-gatal dapat dicegah dengan gunakan kompres, mandi

siram air jeruk.

6). Keputihan

Dapat dicegah dengan cara tingkatkan kebersihan, pakaian

dalam terbuat dari katun.

7). Keringat bertambah

Dapat dikurangi atau dicegah dengan menggunakan pakaian

yang tipis dan longgar, banyak minum, mandi secara teratur.

8). Kontisipasi

Dapat dicegah dengan cara tingkatkan intake cairan dengan

serat didalam diet, minum cairan dingin, istirahat cukup, senam,

buang air teratur, BAB setelah ada dorongan.

9). Kram pada kaki

Dapat dicegah dengan cara kurangi konsumsi susu, panaskan

10). Mati rasa dan rasa geli pada jari tangan dan kaki

Dapat cegah dengan jelaskan kemungkinan penyebab,

perhatikan postur tubuh yang benar, rebahkan diri.

11). Hiperventilasi (sesak napas)

Dapat dikurangi dengan cara menjelaskan penyebabnya, atur

pernafasan sehingga tetap dalam keadaan normal, berdiri dengan

tangan direntangkan diatas kepala kemudian ambil napas panjang,

berusaha napas diantara rusuk.

12). Panas dalam

Dapat dicegah dengan cara makan sedikit tapi sering, hindari

makanan berlemak, kunyah permen karet.

13). Perut kembung

Dapat dicegah dengan cara menghindari makanan yang

mengandung gas, mengunyah secara sempurna, senam secara

teratur, pertahankan kebiasaan BAB.

14). Sakit punggung atas bawah

Dapat dicegah dengan menggunakan mekanisme tubuh yang

baik untuk mengangkat benda, gunakan BH yang pas dan

menompang, berlatih dengan mengangkat panggul, hindari

menggunakan sepatu yang berhak tinggi, gunakan kasur keras untuk

tidur, gunakan bantal untuk meluruskan punggung.

15). Varicositas pada kaki/vulva

Dapat dicegah dengan meninggikan kaki, berbaring dengan

posisi tegak lurus, kaki tidak bersilang, hindari duduk atau berdiri

terlalu lama, istirahat dalam posisi berbaring miring kekiri, serta

hindari pakaian ketat ( Hani, 2011. hal;82).

c. Pada kehamilan trimester ketiga

Trimester ketiga biasanya disebut periode menunggu dan

waspada sebab pada saat itu ibu tidak sabar menunggu kehadiran

bayinya. Gerakan bayi dan membesarnya perut merupakan dua hal

yang mengingatkan ibu akan bayinya. Kadang-kadang ibu merasakan

khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Ini menyebabkan ibu

terjadinya persalinan pada ibu. Sering kali ibu merasakan khawatir dan

takut kalau bayi yang akan dilahirkannya tidak normal. Kebanyakan ibu

juga akan bersikap melindungi bayinya dan akan menghindari orang

atau benda apa saja yang dianggap membahayakan bayinya. Seorang

ibu mungkin mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang

timbul pada waktu melahirkan.

Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali dan banyak

ibu yang merasa dirinya aneh dan jelek. Selain itu, ibu juga merasa

sedih karena akan berpisah dengan bayinya dan akan kehilangan

perhatian khusus yang diterima selama hamil.

Suami, keluarga dan tenaga kesehatan dapat memberikan

dukungan dengan memberikan keterangan tentang persalinan yang

akan ibu lalui dan itu hanyalah masalah waktu saja (Varney, 2006.

hal;132).

5. Perubahan Fisiologis pada Kehamilan

Perubahan fisiologi sebagian sudah terjadi segera setelah fertilisasi dan

terus berlanjut selama kehamilan (Sulin,2008.hal;.174). Secara fisiologis

perubahan-perubahan yang dapat terjadi selama kehamilan antara lain:

a. Uterus

b. Serviks

c. Ovarium

d. Vagina dan Perineum

e. Kulit

f. Payudara

g. Sistem Metabolik

h. Sistem Kardiovaskuler

i. Traktus Digestivus

j. Traktus Urinarius

k. Sistem Endokrin

l. Sistem Muskuloskeletal.

6. Tujuan ANC

Tujuan asuhan antenatal meliputi:

a. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan

b. Meningkatkan dan mempertimbangkan kesehatan fisik, mental, dan

sosial ibu dan janin

c. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang

mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum,

kebidanan dan pembedahan

d. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat,

ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin

e. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI

eksklusif

f. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi

agar dapat tumbuh kembang secara normal (Prawirohardjo, 2009.

hal;90).

7. Jadwal kunjungan ulang ANC

Jadwal kunjungan ulang ANC meliputi :

a. Satu kali pada trimester I

b. Satu kali pada trimester II

c. Dua kali pada trimester III

(Prawirohardjo, 2006. hal;90).

8. Pelayanan/asuhan standar minimal termasuk “10T”

a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan

b. Ukur tekanan darah

c. Nilai status Gizi (ukur LILA)

d. Ukur Tinggi fundus uteri

e. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)

f. Skrining Status Imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi Tetanus

Toksoid (TT) bila diperlukan

g. Beri tablet tambah darah (tablet besi)

h. Periksa laboratorium (rutin dan khusus)

i. Tatalaksana /penanganan khusus

j. Temu wicara (konseling)

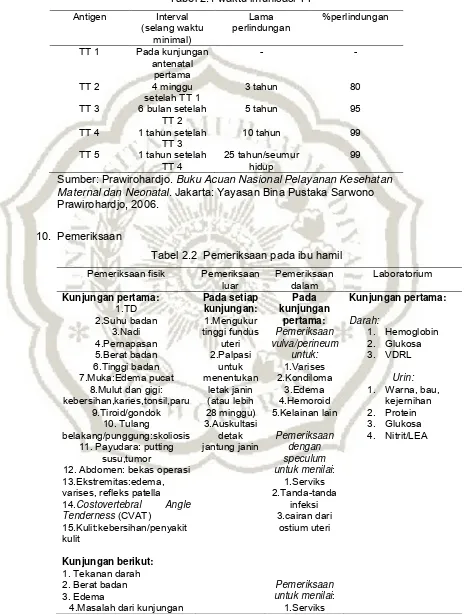

9. Imunisasi TT

Tabel 2.1 waktu imunisasi TT

Antigen Interval

Sumber: Prawirohardjo. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina PustakaSarwono Prawirohardjo, 2006.

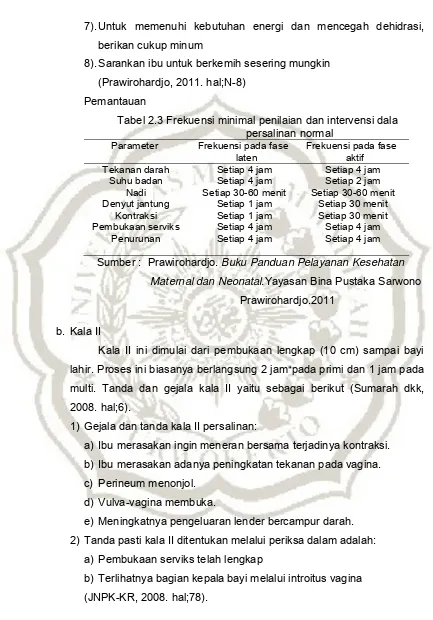

10. Pemeriksaan

Tabel 2.2 Pemeriksaan pada ibu hamil

Pemeriksaan fisik Pemeriksaan luar

pertama 2.Uterus 3.Adneksa 4.Bartholin 5.Skene 6.Uretra

Bila usia kehamilan <12

minggu

Sumber : Prawirohardjo. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006.

B. Persalinan 1. Pengertian

Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologis yang normal.

Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang

terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan

presenteasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa

komplikasi pada ibu maupun pada janin (Prawirohardjo, 2009. hal;109).

Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan

pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu (Varney, 2008. hal; 672).

Persalinan adalah proses dimana janin dan ketuban didorong keluar

melalui jalan lahir (Sumarah dkk, 2008. hal; 1).

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban

keluar dari uterus ibu (JNPK-KR, 2008. hal;39).

Jadi, persalinan adalah masa pengeluaran hasil konsepsi dimulai dari

kala I sampai kala IV.

2. Sebab-sebab mulainya persalinan

Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti,

sehingga menimbulkan beberapa teori yang berkaiatan dengan mulainya

kekuatan his. Dengan demikian dapat dikemukakan beberapa teori sebab

mulainya persalianan antara lain (Sumarah dkk, 2008. hal;3).

a. Teori keregangan

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu.

Setelah melewati batas waktu tersebut terjadi kontraksi sehingga

b. Teori penurunan progesteron

Proses penuaan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28 minggu,

dimana terjadi penimbunan jaringan ikat, pembuluh darah mengalami

penyempitan dan buntu. Produksi progesteron mengalami penurunan,

sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin, akibat otot rahim

mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesteron

tertentu.

c. Teori oksitosin internal

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofise parst posterior, perubahan

keseimbangan esterogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas

otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi Braxton hiks. Menurunnya

konsentrasi progesteron akibat tuanya kehamilan maka oksitosin dapat

meningkatkan aktivitas, sehingga persalinan dimulai.

d. Teori prostaglandin

Konsentrasi prostaglandin meningakat sejak umur kehamilan 15

minggu, yang dikeluarkan oleh desidua. Pemberian prostaglandin pada

saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga terjadi

persalinan.

e. Teori hipotalamus-pituitari dan galandula suprarenalis

Teori ini merupaka pada kehamilan dengan anensefolus sering terjadi

keterlambatan persalinan karena tidak terbentuk hipotalamus.

f. Teori berkurangnya nutrisi

Berkurangnya nutrisi pada janin dikemukakan oleh hippokrates untuk

pertama kalinya. Bila nutrisi pada janin berkurang maka hasil konsepsi

akan segera dikeluarkan.

g. Faktor lain

Tekanan pada ganglion servikal dari pleksus framkenhauser yang

terletak dibelakang serviks. Bila ganglion ini tertekan, maka kontraksi

uterus dapat dibangkitkan.

3. Tanda dan gejala persalinan

Tanda dan gejala persalinan yaitu sebagai berikut:

a. Penipisan dan pembukaan serviks

c. Keluar cairan lendir bercampur darah melalui jalan lahir (JNPK- KR,

2008. hal; 39).

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan sebagai berikut:

a. Passage (jalan lahir)

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang padat, dasar

panggul, vagina, dan introitus (lubang luar vagina).

b. Passenger (janin dan plasenta)

Janin bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi

beberapa faktor, yakni ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap dan

posisi janin.karena plasenta juga melewati jalan lahir, maka dianggap

juga sebagai bagian dari passenger yang menyertai janin.

c. Power (kekuatan)

Kekuatan terdiri dari kekuatan ibu melakukan kontraksi involunter,

secara bersama untuk mengeluarkan kekuatan primer, menandai

dimulainya persalinan (Sumarah dkk, 2008. hal;23).

5. Tahapan Persalinan

Tahapan persalinan dibagi menjadi 4 tahap yaitu:

a. Kala I

Kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol

sampai lengkap (10 cm). Proses ini berlangsung kurang lebih 18-24 jam,

yang terbagi menjadi 2 fase (Sumarah dkk, 2008. hal;4).

1). Fase laten

Fase laten (8 jam) dari pembukaan 0 sampai pembukaan 3 cm

2). Fase aktif

Fase aktif ini masih dibagi menjadi 3 fase yaitu:

a) Fase akselerasi, dimana dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm

menjadi 4 cm

b) Fase dilatasi maksimal, yakni dalam waktu 2 jam pembukaan

berlangsung sangat cepat, dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm

c) Fase deselerasi, dimana pembukaan menjadi lambat kembali,

Penanganan/asuhan

1).Bantulah ibu dalam persalinan jika ia tampak gelisah, ketakukan,

dan kesakitan :

a) Berilah dukungan dan yakinkan dirinya

b) Berikan informasi mengenai proses dan kemajuan persalinan

c) Dengarkan keluhan ibu dan cobalah untuk lebih sensitif

terhadap perasaannya

2). Jika ibu tersebut tampak kesakitan, dukungan/asuhan yang dapat

diberikan :

a) Lakukan perubahan posisi

b) Lakukan sesuai dengan keinginan ibu, tetapi jika ibu ingin

ditempat tidur sebaiknya dianjurkan miring ke kiri

c) Sarankan ibu untuk berjalan

d) Ajaklah orang yang menemaninya (keluarga) untuk memijat

atau menggosok punggungnya, membasuh mukanya diantara

kontraksi

e) Ibu diperbolehkan melakukan aktivitas sesuai dengan

kesanggupannya

f) Ajarkan kepadanya teknik bernapas, ibu diminta untuk menarik

napas panjang, menahan napasnya sebentar kemudian

dilepaskan dengan cara meniup udara keluar sewaktu terasa

kontraksi

3). Penolong tetap menjaga hak privasi ibu dalam persalinan, antara

lain menggunakan penutup atau tirai, tidak menghadirkan orang

lain tanpa sepengetahuan dan seizin pasien

4). Menjelaskan kemajuan persalinan dan perubahan yang terjadi

serta prosedur yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil

pemeriksaan

5). Membolehkan ibu untuk mandi dan membasuh sekitar

kemaluannya setelah BAK/BAB

6). Ibu bersalin biasanya merasa panas dan banyak keringat, atasi

dengan cara: gunakan kipas angin atau AC dalam kamar, gunakan

7). Untuk memenuhi kebutuhan energi dan mencegah dehidrasi,

berikan cukup minum

8). Sarankan ibu untuk berkemih sesering mungkin

(Prawirohardjo, 2011. hal;N-8)

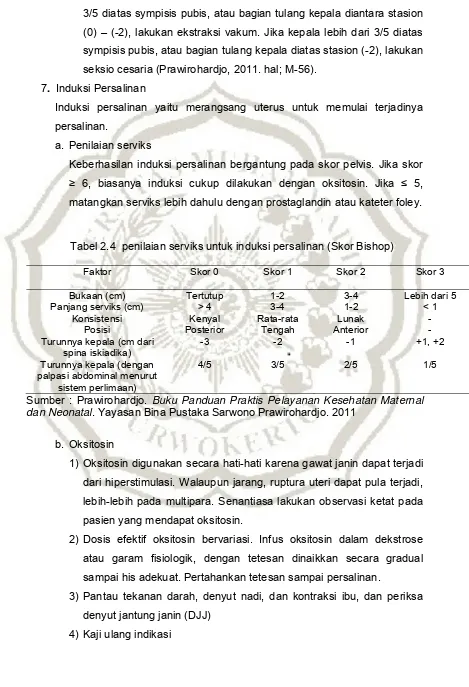

Pemantauan

Tabel 2.3 Frekuensi minimal penilaian dan intervensi dala persalinan normal

Parameter Frekuensi pada fase laten Setiap 30-60 menit

Setiap 1 jam Setiap 30-60 menit

Setiap 30 menit Setiap 30 menit Setiap 4 jam Setiap 4 jam

Sumber : Prawirohardjo. Buku Panduan Pelayanan Kesehatan

Maternal dan Neonatal.Yayasan Bina Pustaka Sarwono

Prawirohardjo.2011

b. Kala II

Kala II ini dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi

lahir. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada

multi. Tanda dan gejala kala II yaitu sebagai berikut (Sumarah dkk,

2008. hal;6).

1) Gejala dan tanda kala II persalinan:

a) Ibu merasakan ingin meneran bersama terjadinya kontraksi.

b) Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada vagina.

c) Perineum menonjol.

d) Vulva-vagina membuka.

e) Meningkatnya pengeluaran lender bercampur darah.

2) Tanda pasti kala II ditentukan melalui periksa dalam adalah:

a) Pembukaan serviks telah lengkap

b) Terlihatnya bagian kepala bayi melalui introitus vagina

Penanganan/asuhan

1) Memberikan dukungan terus menerus kepada ibu dengan:

mendampingi ibu agar merasa nyaman dan menawarkan minum,

mengipasi, serta memijati ibu.

2) Menjaga kebersihan diri : ibu tetap dijaga kebersihannya agar

terhindar dari infeksi, dan jika ada darah lendir atau cairan ketuban

segera dibersihkan.

3) Mengipasi dan masase untuk manambah kenyamanan bagi ibu.

4) Memberikan dukungan mental untuk mengurangi kecemasan atau

ketakutan ibu dengan cara: menjaga privasi ibu, penjelasan

tentang proses dan kemajuan persalinan, dan penjelasan tentang

prosedur yang akan dilakukan dan keterlibatan ibu.

5) Mengatur posisi ibu dalam mengedan dapat dengan posisi

sebagai berikut: jongkok, menungging, tidur miring, dan setengah

duduk.

6) Menjaga kandung kemih tetap kosong, ibu dianjurkan berkemih

sesering mungkin

7) Memberikan cukup minum : memberi tenaga dan mencegah

dehidrasi.

3) Kelahiran kepala bayi

a) Mintalah ibu mengedan atau memberikan sedikit dorongan saat

kepala bayi lahir

b) Letakkan satu tangan ke kepala bayi agar defleksi tidak terlalu

cepat

c) Menahan perineum dengan satu tangan lainnya jika diperlukan

d) Mengusap muka bayi untuk membersihkannya dari kotoran

lendir/darah

e) Periksa tali pusat :

(1) Jika tali pusat mengelilingi leher bayi dan terlihat longgar,

selipkan tali pusat melalui kepala bayi

(2) Jika lilitan tali pusat terlalu ketat, tali pusat diklem pada dua

tempat kemudian digunting diantara klem tersebut, sambil

4) Kelahiran Bahu dan Anggota Seluruhnya

a) Biarkan kepala bayi berputar dengan sendirinya

b) Tempatkan kedua tangan pada sisi kepala dan leher bayi

c) Lakukan tarikan lembut kebawah untuk melahirkan bahu depan

d) Lakukan tarikan lembut kebawah untuk melahirkan bahu

belakang

e) Selipkan satu tangan ke bahu dan lengan bagian belakang bayi

sambil menyangga kepala dan selipkan satu tangan lainnya ke

punggung bayi untuk mengeluarkan tubuh bayi seluruhnya

f) Letakkan bayi tersebut diatas perut ibu

g) Secara menyeluruh keringkan bayi, bersihkan matanya, dan nilai

pernapasan bayi :

(1) Jika bayi menangis atau bernapas (dada bayi terlihat naik

turun paling sedikit 30x/menit) tinggalkan bayi tersebut

bersama ibunya

(2) Jika bayi tidak bernapas dalam waktu 30 detik, mintalah

bantuan, dan segera mulai resusitasi bayi

h) Klem dan potong tali pusat

i) Pastikan bahwa bayi tetap hangat dan memiliki kontak kulit

dengan dada si ibu. Bungkus bayi dengan kain yang halus dan

kering, tutup dengan selimut, dan pastikan kepala bayi terlindung

dengan baik untukmenghindari hilangnya panas tubuh

(Prawirohardjo, 2011. hal;N-15 dan N-17).

c. Kala III

Kala II ini dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya

plasenta, yang berlangsung tidak lebih dri 30 menit (Sumarah dkk, 2008.

hal;7).

1) Manajemen aktif kala III

Penatalaksanaan aktif pada kala III membantu menghindarkan

terjadinya perdarahan pascapersalinan.

Penatalaksanaan aktif kala III meliputi :

a) Pemberian oksitosin dengan segera

c) Massase uterus segera setelah plasenta lahir.

Penanganan:

a) Memberikan oksitosin untuk merangsang uterus berkontraksi yang

juga mempercepat pelepasan plasenta: oksitosin dapat diberikan

dalam 2 menit setelah kelahiran bayi secara IM

b) Lakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT) dengan cara:

(1) Satu tangan diketakkan pada korpus uteri tepat diatas simfisis

pubis. Selama kontraksi tangan mendorong korpus uteri

dengan gerakan dorso cranial kearah belakang dan ke arah

kepala ibu

(2) Tangan yang satu memegang tali pusat dengan klem 5-6 cm

didepan vulva

(3) Jaga tahanan ringan pada tali pusat dan tunggu adanya

kontraksi kuat (2-3 menit)

(4) Selama kontraksi, lakukan tarikan terkendali pada tali pusat

yang terus menerus, dalam tegangan yang sama dengan

tangan ke uterus.

c) PTT dilakukan hanya selama uterus berkontraksi. Tangan pada

uterus merasakan kontraksi, ibu dapat juga memberi tahu petugas

ketika ibu merasakan kontraksi. Ketika uterus tidak sedang

berkontraksi, tangan petugas dapat tepat berada pada uterus,

tetapi bukan melakukan PTT. Ulangi langkah-langkah PTT pada

setiap kontraksi sampai plasenta terlepas.

(1) Begitu plasenta terasa lepas, keluarkan dengan

menggerakkan tangan atau klem pada tali pusat mendekati

plasenta, keluarkan plasenta dengan gerakan kebawah dan

keatas sesuai dengan jalan lahir. Kedua tangan dapat

memegang plasenta dan perlahan memutar plasenta searah

jarum jam untuk mengeluarkan selaput ketuban.

(2) Segera setelah plasenta dan selaputnya dikeluarkan,

massase fundus agar menimbulkan kontraksi. Hal ini dapat

mengurangi pengeluaran darah dan mencegah perdarahan

postpartum. Jika uterus tidak berkontraksi kuat selama 10-15

kompresi bimanual dalam. Jika atonia uteri tidak teratasi

dalam waktu 1-2 menit , ikuti prosedur untuk perdarahan

postpartum.

d) Jika mengguankan manajemen aktif dan plasenta belum juga

lahir dalam waktu 15 menit, berikan oksitosin 10 unit IM, dosis

kedua dalam jarak waktu 15 menit dari pemberian oksitosin

dosis pertama.

e) Jika menggunakan manajemen aktif dan plasenta belum juga

lahir dalam waktu 30 menit:

(1) Periksa kandung kemih dan lakukan kateterisasi jika

kandung kemih penuh

(2) Periksa adanya tanda-tanda pelepasan plasenta

(3) Berikan oksitosin 10 IU dosis ketiga, dalam jarak waktu

15 menit dari pemberian oksitosin dosis pertama

(4) Siapkan rujukan jika tidak ada tanda-tanda pelepasan

plasenta

f) Periksa wanita tersebut secara seksama dan jahit semua

robekan pada serviks atau vagina atau perbaiki episiotomi

(Prawirohardjo, 2011. hal;N-19 – N-20).

d. Kala IV

Pada kala IV ini dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam

pertama postpartum (Sumarah dkk,2008.hal;8).

Penanganan :

1) Periksa fundus setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap

20-30 menit selama jam kedua. Jika kontraksi tidak kuat, massase

uterus sampai menjadi keras.

2) Periksa tekanan darah, nadi, kandung kemih, dan perdarahan

setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam

kedua.

3) Anjurkan ibu makan, minum untuk mencegah dehidrasi.

4) Bersihkan perineum dan kenakan pakaian ibu yang bersih dan

5) Biarkan ibu beristirahat, ia telah bekerja keras melahirkan

bayinya. Bantu ibu pada posisi nyaman.

6) Biarkan bayi berada pada ibu untuk meningkatkan hubungan ibu

dangan bayi, sebagai permulaan menyusui bayinya

7) Bayi sangat siap segera setelah kelahiran. Hal ini sangat tepat

untuk memulai memberikan ASI, menyusui juga membantu

uterus berkontraksi.

8) Jika ibu ingin ke kamar mandi, ibu boleh bangun, pastikan ibu

dibantu karena masih dalam keadaan lemah dan pusing setelah

persalinan. Pastikan ibu sudah BAK dalam 3 jam postpartum

9) Ajari ibu atau keluarga tentang: bagaimana memeriksa fundus

dan menimbulkan kontraksi, dan tanda-tanda bahaya bagi ibu

dan bayi (Prawirohardjo, 2011. hal;N-21).

6. Kelainan pada Persalinan

Persalinan lama disebut juga “ distosia “, didefinisikan sebagai persalinan yang abnormal/sulit. Sebab-sebabnya dapat dibagi dalam 3

golongan berikut ini.

a. Kelainan tenaga (kelainan his)

His yang tidak normal dalam kekuatan atau sifatnya menyebabkan

kerintangan pada jalan lahir yang lazim terdapat pada setiap persalinan,

tidak dapat diatasi sehingga persalinan mengalami hambatan atau

kemacetan.

Jenis - jenis kelainan His

1). Inersia uteri

Disini his bersifat biasa dalam arti bahwa fundus berkontraksi

lebih kuat dan lebih dahulu dari pada bagian-bagian lain, peranan

fundus tetap menonjol. Kelainannya terletak dalam hal kontraksi

uterus lebih aman, singkat, dan jarang dari pada biasa. Keadaan

umum pada penderita biasanya baik dan rasa nyeri tidak seberapa.

Selama ketuban masih utuh umumnya tidak berbahaya, baik bagi ibu

maupun janin, kecuali persalinan berlangsung terlalu lama, dalam hal

terakhir ini morbiditas ibu dan mortalitas janin baik. Keadaan ini

kuat untuk waktu yang lama, dan hal itu dinamakan inersia uteri

sekunder.

Diagnosis inersia uteri paling sulit ditegakkan pada masa laten.

Kontraksi uterus yang disertai dengan rasa nyeri, tidak cukup untuk

menjadi dasar utama diagnosis bahwa persalinan sudah dimulai.

Untuk sampai pada kesimpulan ini diperlukan kenyataan bahwa

sebagai akibat kontraksi itu terjadi perubahan pada serviks yakni

pendataran dan atau pembukaan. Kesalahan yang sering dibuat ialah

mengobati seorang penderita untuk inersia uteri padahal persalinan

belum mulai (fase labour).

2). His terlampau kuat

His terlampau kuat atau disebut juga hypertonic uterine

contraction. Walaupun golongan coordinated hypertonic uterine

contraction bukan merupakan penyebab distosia. His yang terlalu

kuat dan terlalu efisien menyebabkan persalinan selesai dalam waktu

yang sangat singkat. Partus yang sudah selesai kurang dari 3 jam

dinamakan partus presipitatus yang ditandai oleh sifat his yang

normal, tonus otot diluar his juga biasa, kelainannya terletak pada

kekuatan his, khususnya vagina dan perineum. Bayi bisa mengalami

perdarahan dalam tengkorak karena bagian tersebut mengalami

tekanan kuat dalam waktu yang singkat.

3). Incoordinate uterine action

Disini sifat his berubah, tonus otot uterus meningkat, juga diluar

his, dan kontraksinya tidak berlangsung seperti biasa karena tidak

ada sinkronisasi kontraksi bagian-bagiannya. Tidak adanya

koordinasi antara kontraksi bagian atas, tengah, dan bawah

menyebabkan his tidak efisien dalam mengadakan pembukaan.

b. Kelainan janin

Persalinan dapar mengalami gangguan atau kemacetan karena

c. Kelainan jalan lahir

Kelainan dalam ukuran atau bentuk jalan lahir bisa menghalangi

kemajuan persalinan atau menyebabkan kemacetan.

Sebelum membicarakan kelainan his, ada baiknya diperhatikan

kontraksi uterus pada persalinan biasa. Secara singkat dapat

dikemukakan bahwa his yang normal mulai dari salah satu sudut di

fundus uteri yang kemudian menjalar merata simetris keseluruh korpus

uteri dengan adanya dominasi kekuatan pada fundus uteri dimana

lapisan otot uterus paling dominan, kemudian mengadakan relaksasi

secara merata dan menyeluruh hingga tekanan dalam ruang amnion

balik ke asalnya ± 10 mmHg.

d. Kelainan kala I

1). Fase laten memanjang

Friedman dan Sachtleben mendefinisikan fase laten

berkepanjangan apabila lama fase ini lebih dari 20 jam pada nulipara

dan 14 jam pada ibu multipara. Durasi rata-ratanya adalah 8,6 jam

(+2 SD 20,6 jam) rentangnya dari 1 sampai 44 jam. Dengan

demikian, lama fase laten sebesar 20 jam pada ibu nulipara

mencerminkan nilai maksimum secara statistik.

2). Fase aktif memanjang

Kemajuan persalinan pada ibu nulipara memiliki makna khusus

karena kurva-kurva memperlihatkan perubahan cepat dalam

kecuraman pembukaan serviks antara 3-4 cm. Dalam hal ini, fase

aktif persalinan dari segi kecepatan pembukaan serviks tertinggi,

secara konsistensi berawal saat serviks mengalami pembukaan 3-4

cm. Dengan demikian, pembukaan serviks 3-4 cm atau lebih, disertai

adanya kontraksi uterus dapat secara meyakinkan digunakan

sebagai batas awal persalinan aktif.

Secara spesifik ibu nulipara yang masuk ke fase aktif dengan

pembukaan 3-4 cm dapat diharapkan mencapai pembukaan 8

sampai 10 cm dalam 3 sampai 4 jam. Pengamatan ini mungkin

bermanfaat. Sebagai contoh, apabila pembukaan serviks mencapai 4

dalam 4 jam apabila persalinan spontan berlangsung normal. Namun,

kelainan persalinan fase aktif sering dijumpai.

Keterkaitan atau faktor lain yang berperan dalam persalinan yang

berkepanjangan dan macet adalah sedasi berlebihan, anestesia

regional dan malposisi janin, misalnya oksiput posterior persisten.

Pada persalinan berkepanjangan dan macet, Friedman

menganjurkan pemeriksaan fetopelvik untuk mendiagnosis

disproporsi sefalopelvik. Terapi yang dianjurkan untuk persalinan

yang berkepanjangan adalah penatalaksanaan menunggu,

sedangkan oksitosin dianjurkan untuk persalinan yang macet tanpa

disproporsi sefalopelvik.

Hauth dkk, melaporkan bahwa agar induksi atau akselerasi

persalinan dengan oksitosin efektif, 90 persen ibu mencapai 200

sampai 250 satuan Montevideo, dan 40 persen mencapai paling

sedikit 300 satuan Montevideo. Hasil- hasil ini mengisyaratkan bahwa

terdapat batas-batas minimal tertentu pada aktivitas uterus yang

harus dicapai sebelum dilakukan seksio cesaria atas indikasi distosia.

Oleh karena itu, American College of Obstetricians and

Gynecologists menyarankan bahwa sebelum ditegakkan diagnosis

kemacetan pada persalinan kala I, kedua kriteria ini harus terpenuhi.

a) Fase laten telah selesai, dengan serviks membuka 4 cm atau lebih

b) Sudah terjadi pola kontraksi uterus sebesar 200 satuan

Montevideo atau lebih dalam periode 10 menit selama 2 jam tanpa

perubahan pada serviks (Prawirohardjo, 2009. Hal;562-574).

e. Kala II memanjang

Upaya mengedan ibu menambah risiko pada bayi karena

mengurangi jumlah oksigen ke plasenta. Dianjurkan mengedan secara

spontan (mengedan dan menahan nafas terlalu lama tidak dianjurkan).

1) Jika malpresentasi dan tanda-tanda obstruksi bisa disingkirkan,

berikan infus oksitosin

2) Jika tidak ada kemajuan penurunan kepala: jika kepala tidak lebih

dari 1/5 diatas sympisis pubis, atau bagian tulang kepala di stasion

1/5-3/5 diatas sympisis pubis, atau bagian tulang kepala diantara stasion

(0) – (-2), lakukan ekstraksi vakum. Jika kepala lebih dari 3/5 diatas

sympisis pubis, atau bagian tulang kepala diatas stasion (-2), lakukan

seksio cesaria (Prawirohardjo, 2011. hal; M-56).

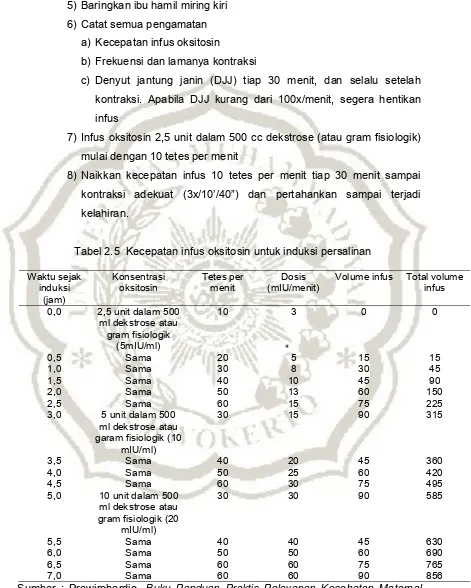

7. Induksi Persalinan

Induksi persalinan yaitu merangsang uterus untuk memulai terjadinya

persalinan.

a. Penilaian serviks

Keberhasilan induksi persalinan bergantung pada skor pelvis. Jika skor

≥ 6, biasanya induksi cukup dilakukan dengan oksitosin. Jika ≤ 5,

matangkan serviks lebih dahulu dengan prostaglandin atau kateter foley.

Tabel 2.4 penilaian serviks untuk induksi persalinan (Skor Bishop)

Faktor Skor 0 Skor 1 Skor 2 Skor 3

Bukaan (cm) Tertutup 1-2 3-4 Lebih dari 5

Panjang serviks (cm) > 4 3-4 1-2 < 1

Konsistensi Kenyal Rata-rata Lunak -

Posisi Posterior Tengah Anterior -

Turunnya kepala (cm dari spina iskiadika)

-3 -2 -1 +1, +2

Turunnya kepala (dengan palpasi abdominal menurut

sistem perlimaan)

4/5 3/5 2/5 1/5

Sumber : Prawirohardjo. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2011

b. Oksitosin

1) Oksitosin digunakan secara hati-hati karena gawat janin dapat terjadi

dari hiperstimulasi. Walaupun jarang, ruptura uteri dapat pula terjadi,

lebih-lebih pada multipara. Senantiasa lakukan observasi ketat pada

pasien yang mendapat oksitosin.

2) Dosis efektif oksitosin bervariasi. Infus oksitosin dalam dekstrose

atau garam fisiologik, dengan tetesan dinaikkan secara gradual

sampai his adekuat. Pertahankan tetesan sampai persalinan.

3) Pantau tekanan darah, denyut nadi, dan kontraksi ibu, dan periksa

denyut jantung janin (DJJ)

5) Baringkan ibu hamil miring kiri

6) Catat semua pengamatan

a) Kecepatan infus oksitosin

b) Frekuensi dan lamanya kontraksi

c) Denyut jantung janin (DJJ) tiap 30 menit, dan selalu setelah

kontraksi. Apabila DJJ kurang dari 100x/menit, segera hentikan

infus

7) Infus oksitosin 2,5 unit dalam 500 cc dekstrose (atau gram fisiologik)

mulai dengan 10 tetes per menit

8) Naikkan kecepatan infus 10 tetes per menit tiap 30 menit sampai

kontraksi adekuat (3x/10’/40”) dan pertahankan sampai terjadi

kelahiran.

Tabel 2.5 Kecepatan infus oksitosin untuk induksi persalinan

Waktu sejak

Volume infus Total volume infus

9) Jika tidak terjadi hiperstimulasi (lama kontraksi lebih dari 60 detik)

atau lebih dari 4 kali kontraksi dalam 10 menit, hentikan infus dan

kurangi hiperstimulasi dengan:

a) Terbutalin 250 mcg IV pelan-pelan selama 5 menit, ATAU

b) Salbutamol 5 mg dalam 500 ml cairan (garam fisiologik atau

Ringer Laktat) 10 tetes per menit.

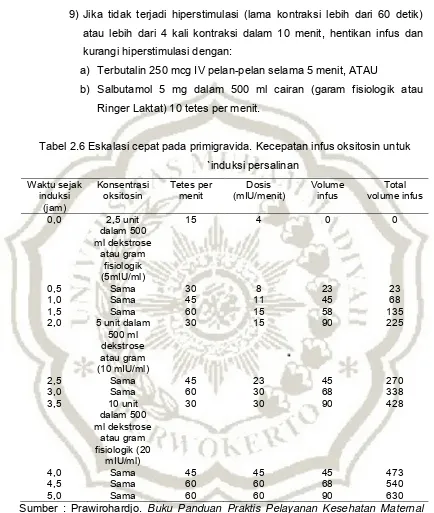

Tabel 2.6 Eskalasi cepat pada primigravida. Kecepatan infus oksitosin untuk

`induksi persalinan

Sumber : Prawirohardjo. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2011.

10) Jika tidak tercapai kontraksi yang adekuat (3 kali tiap 10 menit

dengan lama lebih dari 40 detik) setelah infus oksitosin mencapai

60 tetes per menit:

a) Naikkan konsentrasi oksitosin menjadi 5 unit dalam 500 ml

dekstrose (atau garam fisiologik) dan sesuaikan kecepatan infus

b) Naikkan kecepatan infus 10 tetes per menit tiap 30 menit sampai

kontraksi adekuat (3 kali tiap 10 menit dengan lama lebih dari 40

detik) atau setelah infus oksitosin mencapai 60 tetes per menit.

10) Jika masih tidak tercapai kontraksi yang adekuat dengan kontraksi

yang lebih tinggi:

a) Pada multigravida, induksi dianggap gagal, lakukan seksio

cesaria

b) Pada primigravida, infus oksitosin bisa dinaikkan konsentrasinya

yaitu : 10 unit dalam 500 ml dekstrose (atau garam fisiologik) 30

tetes per menit. Naikkan 10 tetes tiap 30 menit sampai kontraksi

adekuat. Jika kontraksi tetap tidak adekuat setelah 60 tetes per

menit (60 mIU per menit), lakukan seksio cesaria (Prawirohardjo,

2011. hal;P-10 sampai P-14).

C. Bayi Baru Lahir 1. Pengertian

Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28

hari) sesudah kelahiran (Prawirohardjo, 2009. hal;237).

Neonatus dini adalah bayi berusia 0-7 hari. Neonatus lanjut adalah bayi

berusia 7-28 hari (Muslihatun, 2010. hal;2).

Jadi, masa neonatus adalah bayi berumur 0 (baru lahir) sampai dengan

usia 1 bulan sesudah lahir.

2. Penilaian pertama bayi baru lahir

a. Bayi cukup bulan

b. Air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium

c. Bayi menangis atau bernapas

d. Tonus otot bayi baik

3. Asuhan bayi baru lahir

a. Jaga kehangatan

b. Bersihkan jalan napas

c. Keringkan dan tetap jaga kehangatan

d. Potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun, kira-kira 2 menit

e. Lakukan Inisiasi Menyusui Dini dengan cara kontak kulit bayi dengan

kulit ibu

f. Beri salep mata antibiotika tetrasiklin 1% pada kedua mata

g. Beri suntikan vitamin K1 1 mg IM, di paha kiri anterolateral setelah

Inisiasi Menyusui Dini

h. Beri imunisasi HB0 0,5 mL IM, dipaha kanan anterolateral, diberikan

kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1

(JNPK-KR, 2008. hal;126).

4. Aspek-aspek penting dari asuhan segera bayi yang baru lahir

a. Jagalah bayi agar tetap hangat

1) Pastikan bayi tersebut tetap hangat dan terjadi kontak antara kulit

bayi dengan kulit ibu

2) Gantilah handuk/kain yang basah, dan bungkus bayi tersebut dengan

selimut dan jangan lupa memastikan bahwa kepala telah terlindung

dengan baik untuk mencegah keluarnya panas tubuh

3) Pastikan bayi tetap hangat dengan memeriksa telapak bayi setiap 15

menit.

b. Kontak dini dengan ibu

1) Berikan bayi kepada ibunya secepat mungkin. Kontak dini antara ibu

dan bayi penting untuk: kehangatan, mempertahankan panas yang

benar pada bayi baru lahir, ikatan batin dan pemberian ASI.

2) Doronglah ibu untuk menyusui bayinya apabila bayi telah siap

(dengan menunjukan refleks rooting). Jangan paksakan bayi untuk

menyusu.

c. Pernapasan

Sebagian besar bayi akan bernapas secara spontan. Pernapasan bayi

sebaiknya diperiksa secara teratur untuk mengetahui adanya masalah.

1) Periksa pernapasan dan warna kulit bayi setiap 5 menit

2) Jika bayi tidak segera bernapas, lakukan hal-hal berikut:

a) Keringkan bayi dengan selimut atau handuk yang hangat

b) Gosokan punggung bayi dengan lembut

3) Jika bayi masih belum mulai bernapas setelah 60 detik mulai

4) Apabila bayi sianosis atau sukar bernapas berilah oksigen kepada

bayi dengan kateter nasal atau nasal prongs.

d. Perawatan mata

Obat mata eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 1 % dianjurkan untuk

pencegahan penyakit mata karena klamidia (penyakit menular seksual).

Obat mata perlu diberikan pada jam pertama setelah persalinan, yang

lazim dipakai adalah larutan perak nitrat atau Neosporin dan langsung

diteteskan pada mata bayi segera setelah bayi lahir (Prawirohardjo,

2011. hal;N-31-N-32).

5. Tanda-tanda bayi baru lahir normal

Semua bayi baru lahir harus dinilai adanya tanda-tanda kegawatan atau

kelainan menunjukan suatu penyakit.

Tanda-tanda bayi baru lahir normal :

a. Berat badan : 2500-4000 gram

b. Panjang badan : 48-52 cm

c. Lingkar kepala : 33-35 cm

d. Llingkar dada : 30-38 cm

e. Denyut Jantung : 120-160 x/menit

f. Pernapasan : 40-60 x/menit

g. Kulit kemerahan dan licin karena jaringan dan adanya verniks kaseosa

h. Rambut lanugo terlihat, rambut kepala biasanya sudah sempurna

i. Kuku agak panjang dan lepas

j. Genetalia : jika perempuan labia mayora telah menutupi labia minora,

jika laki-laki testis sudah turun.

6. Kunjungan ulang

Menurut JNPK-KR, 2008. hal;137, mengatakan terdapat minimal tiga kali

kunjungan ulang bayi baru lahir:

a. Kunjungan I : pada usia 6-48 jam

b. Kunjungan II : pada usia 3-7 hari

c. Kunjungan III : pada usia 8-28 hari

7. Refleks Pada Bayi

a. Refleks menghisap ( sucking refleks )

Bayi akan melakukan gerakan menghisap ketika anda