KARBON DALAM TANAH DI HUTAN ALAM

TROPIKA (Studi Kasus di Areal IUPHHK

PT. Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah)

AAH AHMAD ALMULQU

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Dampak Pemanenan Kayu dan Perlakuan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) Terhadap Potensi Kandungan Karbon dalam Tanah di Hutan Alam Tropika (Studi Kasus di Areal

IUPHHK PT. Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah)adalah karya saya dengan

arahan dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Oktober 2008

Aah Ahmad Almulqu

Timber harvesting and TPTJ silvicultural treatment had significant impact on carbon stocks in tropical natural forests. The objectives of this research were studying the impact of timber harvesting and TPTJ silvicultural system on carbon stock potency in the soil of tropical natural forests, and examining the characteristics of soil physical, chemical and biological properties in tropical natural forest and TPTJ logged over areas. This research was conducted in the IUPHHK of PT. Sari Bumi Kusuma, Unit of Seruyan, Central Kalimantan province. Carbon stocks potency in the soil were measured in litter biomass, root biomass, and soil organic carbon, by using Brown equation (1997), where it was assumed that 50 % of the biomass was carbon. Research results showed that wood harvesting and TPTJ treatment possessed significant respond. Carbon stocks in TPTJ areas ranged between 93.3583 tons of Carbon/ha – 135.9631 tons of Carbon/ha, whereas carbon stock in primery forest was 122.7342 tons of Carbon/ha. Wood harvesting and TPTJ treatment showed a tendency of not having significant effect on soil physical, chemical and biological properties.

RINGKASAN

AAH AHMAD ALMULQU. Dampak Pemanenan Kayu dan Perlakuan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) terhadap Potensi Kandungan Karbon dalam Tanah di Hutan Alam Tropika (Studi Kasus di Areal IUPHHK PT Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah). Dibimbing oleh ELIAS sebagai ketua dan PRIJANTO PAMOENGKAS sebagai anggota.

Sistem silvikulutur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) merupakan sistem silvikultur hutan alam yang mengharuskan adanya penanaman pada areal pasca penebangan, yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas hutan alam bekas tebangan. Kajian mengenai dampak pemanenan kayu dan perlakuan silvikultur TPTJ terhadap potensi cadangan karbon dalam tanah di hutan alam tropika belum dilakukan, terutama pengkajian terhadap serasah dan akar yang merupakan sumber bahan organik serta cadangan karbon dalam tanah pada kedalaman 0 – 40 cm.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengkaji dampak pemanenan kayu dan perlakuan silvikultur TPTJ terhadap potensi kandungan karbon dalam tanah di hutan alam tropika.; (2) mengkaji karakteristik sifat fisik, kimia dan biologi tanah hutan alam tropika pada hutan primer dan areal bekas tebangan TPTJ.

Penelitian ini dilakukan di areal IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) PT. Sari Bumi Kusuma, Unit Seruyan Kalimantan Tengah pada areal bekas tebangan TPTJ umur 0, 2, 3, 4 tahun dan hutan primer. Potensi cadangan karbon serasah segar, serasah hancur dan akar di duga dari besarnya biomassa serasah segar, serasah hancur dan akar, dimana di asumsikan 50% dari biomassa adalah karbon (Brown 1997). Cadangan karbon dalam tanah di duga dari

persentasi Corganik dalam tanah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa cadangan karbon dalam tanah di areal bekas tebangan TPTJ memiliki potensi untuk kembali ketingkat cadangan karbon pada hutan primer, bahkan melebihi cadangan karbon di hutan primer. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa kegiatan pemanenan kayu dan perlakuan sistem silvikultur TPTJ memberikan pengaruh yang nyata terhadap cadangan karbon dalam serasah segar dengan kisaran cadangan karbon di hutan primer dan

areal bekas tebangan TPTJ sebesar 2.4124 ton C/ha - 6.1035 ton C/ha. Demikian

pula halnya dengan cadangan karbon dalam serasah hancur yang memiliki perbedaan yang nyata dengan kisaran antara 0.7178 ton C/ha - 2.2912 ton C/ha. Kegiatan pemanenan kayu dan perlakuan silvikultur TPTJ tidak memberikan pengaruh nyata terhadap potensi cadangan karbon dalam akar dan tanah pada kedalaman 0 – 2- cm dan cadangan karbon tanah pada kedalaman 20 cm – 40 cm.

Potensi cadangan karbon dalam akar berkisar antara

5.8523 ton C/ha - 11.3025 ton C/ha, 44.8400 ton C/ha - 79.7548 ton C/ha untuk

cadangan karbon tanah pada kedalaman 0 – 20 cm dan

34.4675 ton C/ha - 46.0485 ton C/ha untuk cadangan karbon tanah pada

kedalaman 20 cm – 40 cm.

bekas tebangan TPTJ.

Bobot isi tanah berbeda nyata pada seluruh plot penelitian, dimana bobot isi

tanah pada jalur tanam di areal bekas tebangan 0 tahun untuk kedalaman 0 – 20 cm dan 20 cm – 40 cm.

Perubahan porositas tanah di areal bekas tebangan TPTJ pada kedalaman 0 – 20 cm adalah berbeda nyata jika dibanding dengan hutan primer, terutama pada areal bekas tebangan 0 tahun untuk jalur tanam yaitu sebesar 47,03 %, areal bekas tebangan 2 tahun sebesar 52,88 %, areal bekas tebangan 3 tahun sebesar 53,05 %, sedangkan porositas tanah pada areal bekas tebangan 4 tahun tidak berbeda nyata perubahannya demikian pula halnya porositas tanah pada kedalaman 20 cm – 40 cm. Porositas tanah di jalur antara pada kedalaman 0 – 20 cm adalah berbeda nyata untuk areal bekas tebangan 0 tahun yaitu sebesar 47,72 %, sedangkan untuk areal bekas tebangan 2 tahun (56,635 %), areal bekas tebangan 3 tahun (59,005 %) dan areal bekas tebangan 4 tahun (57,48 %) adalah tidak berbeda nyata jika dibanding dengan porositas di hutan primer. Pada kedalaman 20 cm – 40 cm, porositas tanah tidak berbeda nyata pada areal bekas tebangan 2 tahun (56,765 %). Perbedaan yang nyata terjadi pada areal bekas tebangan 0 tahun (42,99 %), areal bekas tebangan 3 tahun (57,895 %) dan areal bekas tebangan 4 tahun (59,465 %). Porositas tanah di hutan primer pada

kedalaman 0 – 20 cm adalah 57,61 % dan pada kedalaman 20 cm – 40 cm adalah

52,39 %.

Sifat kimia, yaitu pHH2O tanah di areal bekas tebangan TPTJ menunjukkan

perbedaan yang nyata dibanding dengan hutan primer. Kandungan Aldd pada

jalur tanam di kedalaman 0 – 20 cm di areal bekas tebangan 0 tahun (1,05 me/100 g), areal bekas tebangan 2 tahun (4,665 me/100 g) berbeda nyata

dibanding dengan hutan primer. Sebaliknya perbedaan tidak nyata terjadi pada

areal bekas tebangan 3 tahun (2,875 me/100 g) dan areal bekas tebangan 4 tahun (3,585 me/100 g).

Kandungan C-organik di areal bekas tebangan TPTJ menunjukkan perbedaan

yang tidak nyata dibanding hutan primer. Kandungan N-total di areal bekas

tebangan TPTJ menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dibanding hutan primer. Kandungan kalsium (Ca) di kedalaman 0 – 20 cm dan 20 cm – 40 pada areal bekas tebangan TPTJ tidak berbeda nyata cm di banding hutan primer.

Pada jalur tanam kandungan Magnesium (Mg) di kedalaman 0 – 20 cm dan 20 cm – 40 cm. Kandungan Kalium (K) pada jalur tanam di kedalaman 0 – 20 cm dan 20 cm – 40 cm adalah tidak berbeda nyata. Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah di kedalaman 0 – 20 cm dan 20 cm – 40 cm pada jalur tanam menunjukkan perbedaan yang nyata.

Sifat biologi tanah yang di kaji dalam penelitian ini adalah karbon

mikroorganisme (Cmic), rasio C/N, rasio Cmic/ Corg . Pada jalur tanam, kandungan

Cmic di kedalaman 0 – 20 cm menunjukkan perubahan yang tidak nyata jka

dibanding dengan hutan primer dan pada kedalaman 20 cm – 40 cm menunjukkan

perbedaan yang nyata. Sedangkan pada jalur antara perubahan Cmic di areal bekas

tebangan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dibanding dengan hutan

primer. Pada kedalaman 20 cm – 40 cm kandungan Cmic adalah berbeda nyata

Rasio C/N pada jalur tanam menunjukkan perubahan yang tidak nyata dibanding dengan rasio C/N di hutan primer. Di jalur antara rasio C/N pada kedalaman 0 – 20 cm dan 20 cm – 40 cm menunjukkan perubahan yang tidak nyata dibanding dengan hutan primer.

Rasio Cmic / Corganik pada jalur tanam dengan kedalaman 0 – 20 cm

menunjukkan perubahan yang tidak nyata dibanding dengan rasio C/N di hutan

primer. Pada kedalaman 20 cm – 40 cm, rasio Cmic / Corganik di areal bekas

tebangan menunjukkan perubahan yang tidak nyata dibanding dengan rasio Cmic / Corganik di hutan primer, perubahan yang nyata terjadi pada areal bekas

tebangan 2 tahun. Pada jalur antara di kedalaman 0 – 20 cm, rasio Cmic / Corganik

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dibanding dengan rasio Cmic / Corganik

pada hutan primer. Sebaliknya pada kedalaman 20 cm – 40 cm perubahan rasio Cmic / Corganik di areal bekas tebangan adalah berbeda nyata, kecuali pada areal bekas tebangan 3 tahun menunjukkan perubahan yang tidak berbeda nyata.

@ Hak cipta milik IPB, tahun 2008

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau

TERHADAP POTENSI KANDUNGAN KARBON DALAM

TANAH DI HUTAN ALAM TROPIKA (Studi Kasus di Areal

IUPHHK PT. Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah)

AAH AHMAD ALMULQU

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama : Aah Ahmad Almulqu

NIM : E 051050231

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Elias Dr. Ir. Prijanto Pamoengkas, M.Sc

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu Pengetahuan Kehutanan

Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenaan-Nya sajalah sehingga penulis dapat menyelesaikan segala tugas dan kewajiban selama kuliah serta dapat menyelesaikan tulisan ini. Judul tesis ini adalah “Dampak Pemanenan Kayu dan Perlakuan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) Terhadap Potensi Kandungan Karbon dalam Tanah di Hutan Alam Tropika (Studi Kasus di Areal IUPHHK PT. Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah)”. Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya hutan secara berkesinambungan.

Rampungnya tulisan ini berkat adanya bimbingan, masukan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal termaksud maka penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Elias dan Dr. Ir. Prijanto Pamoengkas, M.Sc selaku komisi

pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan masukan untuk penyelesaian tesis ini.

2. Dekan Sekolah Pascasarjana dan Ketua Program Studi Ilmu Pengetahuan

Kehutanan IPB beserta staf pengajar dan staf pegawai yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi penulis dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana IPB.

3. Dr. Ir. Basuki Wasis, MS, selaku penguji luar komisi.

4. Mr. Stephan Zueger atas bantuan dana untuk studi dan penelitian secara

penuh.

5. Ir. Gusti Hardiansyah, M.Sc selaku Koordinator Litbang PT. Sari Bumi

Kusuma beserta staf pegawai yang telah memberikan bantuan bagi penulis dalam penyelesaian penelitian.

6. Segenap teman-teman mahasiswa Sekolah Pacasarna IPB khususnya

mahasiswa Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan

7. Ayahanda Endang Sape’i dan ibunda Rd. Hj. Tuti Mariam, sudaraku tercinta :

keperluan yang sifatnya membangun dan penulis mohon maaf atas segala kekurangannya. Apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini mungkin tidaklah berarti apa-apa dan hanya seperti sebuah benih pohon di tengah rimba raya. Namun setidaknya benih itu dapat tumbuh menjadi sebatang pohon yang akan turut menciptakan tegakan hutan dan kemudian tegakan ini akan turut membentuk hutan yang merupakan paru-paru bagi dunia.

Bogor, Oktober 2008

Aah Ahmad Almulqu

Penulis dilahirkan di Cianjur pada tanggal 30 Agustus 1981 dari ayah Endang Sape’i dan ibu Rd. Hj. Tuti Mariam. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara.

Tahun 1998, penulis lulus seleksi masuk Universitas Tanjungpura melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Penulis memilih Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura dan lulus pada Tahun 2004.

DAFTAR TABEL... vii

2.2. Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur ... 6

2.3. Dampak Pemanenan Kayu Terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Biologi Tanah di Hutan Alam Tropika ... 7

2.4. Bahan Organik Tanah ... 9

2.5. Kandungan Karbon Dalam Tanah di Hutan Alam Tropika ... 12

2.6. Dampak Pemanenan Kayu dan Perlakuan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur Terhadap Potensi Kandungan Karbon dalam Tanah... 16

III. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 3.1. Letak dan Luas ... 17

3.2. Pengelolaan Hutan ... 19

3.3. Ketinggian Tempat dan Topografi ... 20

3.4. Iklim ... 22

3.5. Geologi dan Jenis Tanah ... 23

IV. METODOLOGI PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu ... 25

4.2. Bahan dan Alat... 25

4.3. Pengambilan dan Pengukuran Contoh ... 25

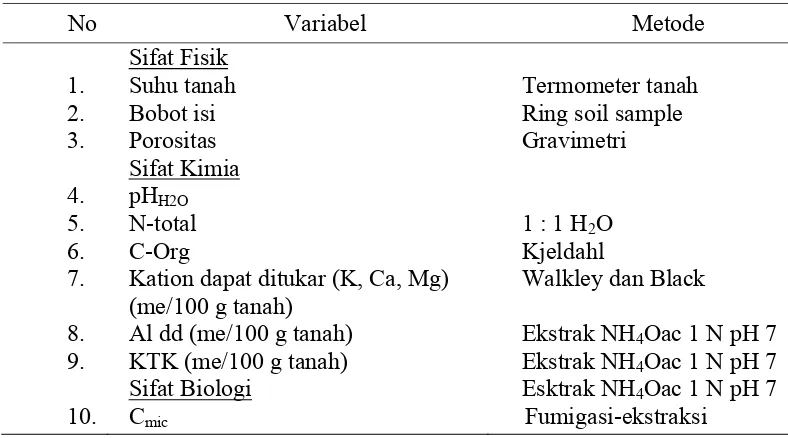

4.4. Batasan Variabel yang Diamati... 34

4.5. Variabel yang Diamati ... 34

4.6. Penentuan Biomassa... 38

4.7. Penentuan Karbon Serasah dan Akar Pohon... 38

4.8. Analisis Data ... 39

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Hasil ... 40

5.1.1. Biomassa Hutan Primer dan Areal TPTJ ... 40

5.1.2. Cadangan Karbon Hutan Primer dan Areal TPTJ... 52

5.1.3. Sifat Fisik Tanah pada Hutan Primer dan Areal TPTJ... 66

5.1.3.1. Suhu Tanah ... 66

5.1.3.3. Porositas ... 67

5.1.4. Sifat Kimia Tanah pada Hutan Primer dan Areal TPTJ... 68

5.1.4.1. Reaksi Tanah dan Aluminium dapat Dipertukarkan (Aldd) ... 68

5.1.4.2. Bahan Organik ... 70

5.1.4.3. Kation Basa dan KTK ... 71

5.1.5. Sifat Biologi Tanah pada Hutan Primer dan Areal TPTJ... 72

5.1.5.1. Biomassa Karbon Mikroorganisme (Cmic) ... 72

5.1.8.13. Porositas Tanah pada Kedalaman 20 cm – 40 cm... 92

5.1.8.14. pH Tanah pada Kedalaman 0 – 20 cm ... 92

5.1.8.24. Kapasitas Tukar Kation (KTK) pada Kedalaman 0 – 20 cm ... 102

5.1.8.25. Karbon Mikroorganisme (Cmic) pada Kedalaman 0 – 20 cm ... 103

5.1.8.26. Karbon Mikroorganisme (Cmic) pada Kedalaman 20 cm – 40 cm 103 5.1.9. Uji Korelasi Pada Jalur Antara... 104

5.1.9.1. Biomassa Serasah Segar... 104

5.1.9.2. Biomassa Serasah Hancur ... 107

5.1.9.3. Cadangan Karbon dalam Serasah Segar ... 108

5.1.9.4. Cadangan Karbon dalam Serasah Hancur... 110

5.1.9.12. Porositas Tanah pada Kedalaman 20 cm – 40 cm... 119

5.1.9.13. pH Tanah pada Kedalaman 0 – 20 cm ... 120

5.1.9.14. COrganik (COrg) pada Kedalaman 0 – 20 cm... 122

5.1.9.15. COrganik (COrg) pada Kedalaman 20 cm – 40 cm... 123

5.1.9.16. Ntotal pada Kedalaman 0 – 20 cm ... 123

5.1.9.17. Kalsium (Ca) pada Kedalaman 0 – 20 cm ... 125

5.1.9.18. Magnesium (Mg) pada Kedalaman 0 – 20 cm ... 125

5.1.9.19. Magnesium (Mg) pada Kedalaman 20 cm – 40 cm ... 126

5.1.9.20. Kapasitas Tukar Kation (KTK) pada Kedalaman 0 – 20 cm ... 126

5.1.9.21. Kapasitas Tukar Kation (KTK) pada Kedalaman 20 cm – 40 cm . 128 5.1.9.22. Aluminium Dapat di pertukarkan (Aldd) pada Kedalaman 0 – 20 cm ... 129

5.1.9.23. Aluminium Dapat di pertukarkan (Aldd) pada Kedalaman 20 cm – 40 cm ... 129

5.1.9.24. Karbon Mikroorganisme (Cmic) pada Kedalaman 0 – 20 cm ... 130

5.1.9.25. Karbon Mikroorganisme (Cmic) pada Kedalaman 20 cm – 40 cm 131 5.2. Pembahasan... 131

5.2.1. Biomassa Hutan Primer dan Areal TPTJ ... 131

5.2.2. Cadangan Karbon Hutan Primer dan Areal TPTJ... 135

5.2.3. Sifat Fisik Tanah pada Hutan Primer dan Areal TPTJ... 138

5.2.4. Sifat Kimia Tanah pada Hutan Primer dan Areal TPTJ... 141

5.2.5. Sifat Biologi Tanah pada Hutan Primer dan Areal TPTJ... 145

5.2.5.1. Biomassa Karbon Mikroorganisme (Cmic) ... 145

5.2.6. Perbandingan Cadangan Karbon Hutan Primer dan Areal TPTJ... 146

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan ... 149

6.2. Saran... 150

DAFTAR PUSTAKA... 151

LAMPIRAN... 155

DAFTAR TABEL

No Teks Halaman

1. Rata-rata kadar karbon pada kawasan hutan alam Gunung Halimun ... 14

2. Kandungan COrganik tanah dan rasio C/N di daratan rendah

(< 200 m dpl ... 15 3. Jumlah karbon yang melintasi siklus karbon ... 15

4. Tahapan pelaksanaan dan tata waktu kegiatan dalam sistem TPTJ ... 20

5. Gambaran kemiringan lapangan areal konsesi hutan

PT. Sari Bumi Kusuma ... 21 6. Rata-rata curah hujan selama periode 15 tahun di areal

PT. Sari Bumi Kusuma. ... 22 7. Variabel yang di ukur dan metode yang digunakan dalam analisis

tanah ... 38

8. Biomassa serasah dan akar pada setiap plot penelitian... 41

9. Perbedaan biomassa hutan primer dengan jalur tanam dan jalur

antara pada areal bekas tebangan TPTJ. ... 42

10. Perbedaan kandungan biomassa hutan primer dengan areal bekas

tebangan TPTJ... 43

11. Cadangan karbon pada setiap plot penelitian... 54

12. Perbedaan cadangan karbon di hutan primer dengan jalur tanam

dan jalur antara pada areal bekas tebangan TPTJ. ... 55

13. Perbedaan cadangan karbon di hutan primer dengan areal bekas

tebangan TPTJ... 56 14. Sifat fisik pada hutan primer dan areal TPTJ... 67 15. Reaksi tanah dan aluminium dapat dipertukarkan (Aldd) pada

hutan primer dan areal TPTJ. ... 69

16. Bahan organik tanah pada hutan primer dan areal TPTJ. ... 70

17. Kation basa dan kapasitas tukar kation (KTK)

pada hutan primer dan areal TPTJ. ... 71

18. Sifat biologi pada hutan primer dan areal TPTJ... 73

No Teks Halaman

5. Grafik curah huan bulanan di lokasi penelitian selama periode 15 tahun di areal PT. Sari Bumi Kusuma... 23

10. Jalur antara (a) dan jalur tanam (b) untuk areal bekas tebangan 4 tahun... 28

11. Desain petak contoh penelitian (PCP), plot pengamatan di lapangan pada hutan primer... 29

12. Desain plot pengamatan contoh tanah untuk analisis sifat fisik, kimia, biologi tanah, serasah dan akar pada setiap plot pengamatan di hutan primer ... 29

13. Desain petak contoh penelitian (PCP), plot pengamatan di lapangan pada lokasi bekas tebangan 0 tahun ... 30

14. Desain petak contoh penelitian (PCP), plot pengamatan di lapangan pada lokasi bekas tebangan 2 tahun ... 31

15. Desain petak contoh penelitian (PCP), plot pengamatan di lapangan pada lokasi bekas tebangan 3 tahun ... 32

16. Desain petak contoh penelitian (PCP), plot pengamatan di lapangan pada lokasi bekas tebangan 4 tahun ... 33

17. Desain plot pengamatan contoh tanah untuk analisis sifat fisik, kimia, biologi tanah, serasah dan akar pada setiap plot pengamatan pada areal bekas tebangan 0, 2, 3, 4 tahun ... 33

18. Kondisi serasah dalam petak contoh penelitian (a), kondisi permukaan tanah setelah dilakukan pengambilan serasah (b) ... 35

19. Penimbangan sampel serasah di lapangan ... 35

20. Kegiatan penggalian tanah untuk mendapatkan sampel akar (a), pengambilan sampel akar (b) ... 36

21. Kondisi tanah setelah dilakukan kegiatan penggalian tanah (a), profil tanah sampai kedalaman 50 cm (b) ... 37

22. Penimbangan contoh akar di lapangan... 37

23. Biomassa akar berdasarkan kelas diameter akar... 45

24. Persentase biomassa akar pohon tiap jenis pada hutan primer ... 46

25. Persentase biomassa akar pohon tiap jenis pada areal bekas tebangan 0 tahun untuk jalur tanam... 47

26. Persentase biomassa akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 0 tahun untuk jalur antara... 47

27. Persentase biomassa akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 2 tahun untuk jalur tanam... 48

28. Persentase biomassa akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 2 tahun untuk jalur antara... 49

29. Persentase biomassa akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 3 tahun untuk jalur tanam... 50

30. Persentase biomassa akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 3 tahun untuk jalur antara... 50

31. Persentase biomassa akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 4 tahun untuk jalur tanam... 51

32. Persentase biomassa akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 4 tahun untuk jalur antara... 52

33. Cadangan karbon dalam setiap kelas diameter akar ... 59

34. Persentase cadangan karbon dalam akar pohon tiap jenis

pada hutan primer... 60 35. Persentase cadangan karbon dalam akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 0 tahun untuk jalur tanam... 61

36. Persentase cadangan karbon dalam akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 0 tahun untuk jalur antara... 61

37. Persentase cadangan karbon dalam akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 2 tahun untuk jalur tanam... 62

38. Persentase cadangan karbon dalam akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 2 tahun untuk jalur antara... 63

39. Persentase cadangan karbon dalam akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 3 tahun untuk jalur tanam... 64

40. Persentase cadangan karbon dalam akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 3 tahun untuk jalur antara... 64

41. Persentase cadangan karbon dalam akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 4 tahun untuk jalur tanam... 65

42. Persentase cadangan karbon dalam akar pohon tiap jenis

pada areal bekas tebangan 4 tahun untuk jalur antara... 66

43. Grafik korelasi antara biomassa serasah segar dengan biomassa,

cadangan karbon, sifat fisik, kimia dan biologi tanah... 76

44. Grafik korelasi antara biomassa serasah hancur dengan biomassa

sifat fisik dan kimia tanah ... 78 45. Grafik korelasi antara biomassa akar dengan biomassa, sifat fisik

dan kimia tanah ... 80

46. Grafik korelasi antara cadangan karbon dalam serasah segar

dengan biomassa, sifat fisik dan kimia tanah... 81

47. Grafik korelasi antara cadangan karbon dalam serasah hancur dengan

sifat fisik dan kimia tanah ... 83

48. Grafik korelasi antara cadangan karbon dalam akar dengan sifat kimia,

dan biologi tanah ... 84

49. Grafik korelasi antara cadangan karbon tanah pada kedalaman 0 – 20 cm

dengan sifat kimia dan fisik tanah... 85

50. Grafik korelasi antara cadangan karbon tanah pada kedalaman

51. Grafik korelasi antara suhu tanah pada kedalaman 0 – 20 cm dengan

sifat fisik dan kimia tanah ... 87

52. Grafik korelasi bobot isi tanah pada kedalaman 0 – 20 cm dengan

sifat fisik dan kimia tanah ... 89

53. Grafik korelasi bobot isi tanah pada kedalaman 20 cm – 40 cm

dengan sifat fisik dan kimia tanah... 90

54. Grafik korelasi porositas tanah pada kedalaman 0 – 20 cm dengan

sifat fisik dan kimia tanah ... 91

55. Grafik korelasi porositas tanah pada kedalaman 20 cm – 40 cm dengan

sifat fisik dan kimia tanah ... 92

56. Grafik korelasi antara pH tanah pada kedalaman 0 – 20 cm dengan

sifat fisik, kimia dan biologi tanah... 93

57. Grafik korelasi antara COrg pada Kedalaman 0 – 20 cm dengan

sifat kimia tanah ... 94

58. Grafik korelasi antara COrg pada kedalaman 20 cm – 40 cm dengan

sifat kimia tanah ... 95

59. Grafik korelasi antara Ntotal pada Kedalaman 0 – 20 cm

dengan sifat kimia tanah ... 96

60. Grafik korelasi Kalsium (Ca) pada kedalaman 0 – 20 cm

dengan sifat biologi tanah ... 96

61. Grafik korelasi Kalsium (Ca) pada kedalaman 20 cm – 40 cm

dengan sifat kimia tanah ... 97

62. Grafik korelasi Mg pada kedalaman 0 – 20 cm

dengan sifat kimia tanah ... 98

63. Grafik korelasi Mg pada kedalaman 20 cm – 40 cm

dengan sifat biologi tanah ... 99

64. Grafik korelasi Kalium pada kedalaman 0 – 20 cm dengan sifat kimia,

dan biologi tanah ... 100

65. Grafik korelasi Kalium pada kedalaman 20 cm – 40 cm dengan sifat

kimia tanah ... 101 66. Grafik korelasi KTK pada kedalaman 0 – 20 cm dengan sifat

kimia dan biologi tanah... 102 67. Grafik korelasi Cmic pada kedalaman 0 – 20 cm dengan sifat

biologi tanah... 103 68. Grafik korelasi Cmic pada kedalaman 20 cm – 40 cm dengan sifat

biologi tanah... 104 69. Grafik korelasi antara biomassa serasah segar dengan sifat fisik,

kimia dan biologi tanah... 106

70. Grafik korelasi antara biomassa serasah hancur dengan sifat kimia

tanah ... 107

71. Grafik korelasi antara cadangan karbon dalam serasah segar dengan

biomassa serasah segar, sifat fisik, kimia dan biologi tanah... 110

72. Grafik korelasi antara cadangan karbon dalam serasah hancur dengan

biomassa serasah hancur dan sifat kimia tanah... 111

73. Grafik korelasi antara cadangan karbon dalam akar dengan

biomassa akar ... 112

74. Grafik korelasi antara cadangan karbon tanah pada kedalaman

20 cm – 40 cm dengan sifat fisik dan kimia... 113

75. Grafik korelasi antara suhu tanah pada kedalaman 0 – 20 cm dengan

sifat fisik, kimia dan biologi tanah... 115

76. Grafik korelasi antara suhu tanah pada kedalaman 20 cm – 40 cm dengan

sifat fisik dan biologi tanah ... 116

77. Grafik korelasi antara bobot isi tanah pada kedalaman 0 – 20 cm

dengan sifat fisik dan kimia tanah... 117

78. Grafik korelasi antara bobot isi tanah pada kedalaman 20 cm – 40 cm

dengan sifat fisik, kimia dan biologi tanah ... 118

79. Grafik korelasi antara porositas tanah pada kedalaman 0 – 20 cm

dengan sifat kimia tanah ... 119

80. Grafik korelasi antara porositas tanah pada kedalaman 20 cm – 40 cm

dengan sifat kimia dan biologi tanah ... 119

81. Grafik korelasi antara pH pada kedalaman 0 – 20 cm dengan sifat

kimia dan biologi tanah... 121

82. Grafik korelasi antara COrg pada kedalaman 0 – 20 cm dengan

sifat kimia tanah ... 122

83. Grafik korelasi antara COrg pada kedalaman 20 cm – 40 cm dengan

sifat kimia dan biologi tanah ... 123

84. Grafik korelasi antara Ntotal pada Kedalaman 0 – 20 cm dengan

kimia dan biologi tanah... 124

85. Grafik korelasi antara Kalsium (Ca) pada kedalaman 0 – 20 cm

dengan sifat biologi tanah ... 125

86. Grafik korelasi antara Magnesium (Mg) pada kedalaman 0 – 20 cm

dengan sifat kimia tanah ... 126

87. Grafik korelasi antara Magnesium (Mg) pada kedalaman 20 cm – 40 cm

dengan sifat biologi tanah ... 126

88. Grafik korelasi antara KTK pada kedalaman 0 – 20 cm dengan

sifat kimia dan biologi tanah ... 127

89. Grafik korelasi antara KTK pada kedalaman 20 cm – 40 cm dengan

sifat kimia dan biologi tanah ... 128

90. Grafik korelasi antara Aldd pada Kedalaman 0 – 20 cm dengan

sifat kimia dan biologi tanah ... 129

91. Grafik korelasi antara Aldd pada Kedalaman 20 cm – 40 cm dengan

sifat biologi tanah... 130

92. Grafik korelasi antara Cmic pada kedalaman 0 – 20 cm dengan

sifat biologi tanah... 130

93. Grafik korelasi antara Cmic pada kedalaman 20 cm – 40 cm dengan

sifat biologi tanah... 131

94. Perbandingan cadangan karbon dalam tanah di seluruh plot

penelitian ... 148

1. Uji Duncan terhadap cadangan karbon 10. Uji Duncan terhadap perbedaan cadangan karbon tanah

pada kedalaman 20 cm – 40 cm ... 159 11. Uji Duncan terhadap perbedaan cadangan karbon dalam

serasah segar... 160 12. Uji Duncan terhadap perbedaan cadangan karbon dalam

serasah hancur ... 160 13. Uji Duncan terhadap perbedaan cadangan karbon dalam

akar... 161 14. Uji Duncan perbedaan cadangan karbon tanah pada kedalaman

0 – 20 cm ... 161 15. Uji Duncan perbedaan cadangan karbon tanah pada kedalaman

pada kedalaman 0 – 20 cm ... 166 45. Biomassa akar berdasarkan jenis pohon dan kelas diameter akar

di hutan primer ... 177 46. Biomassa akar berdasarkan jenis pohon dan kelas diameter akar

di areal bekas tebangan 0 tahun ... 178 47. Biomassa akar berdasarkan jenis pohon dan kelas diameter akar

di areal bekas tebangan 2 tahun ... 179 48. Biomassa akar berdasarkan jenis pohon dan kelas diameter akar

di areal bekas tebangan 3 tahun ... 180 49. Biomassa akar berdasarkan jenis pohon dan kelas diameter akar

di areal bekas tebangan 4 tahun ... 181

diameter akar di hutan primer ... 182 51. Kandungan karbon dalam akar berdasarkan jenis pohon dan kelas

diameter akar di areal bekas tebangan 0 tahun... 183 52. Kandungan karbon dalam akar berdasarkan jenis pohon dan kelas

diameter akar di areal bekas tebangan 2 tahun... 184 53. Kandungan karbon dalam akar berdasarkan jenis pohon dan kelas

diameter akar di areal bekas tebangan 3 tahun... 185 54. Kandungan karbon dalam akar berdasarkan jenis pohon dan kelas

diameter akar di areal bekas tebangan 4 tahun... 186 55. Kriteria penilaian sifat-sifat kimia tanah... 187

Peranan hutan tropika telah diakui sebagai faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan ekonomi maupun sosial. Peranan tersebut yang sangat penting adalah sebagai penyangga kestabilan lingkungan hidup di bumi.

Pembangunan pada umumnya menyangkut pendayagunaan aneka macam sumberdaya alam, sedangkan pendayagunaan sumberdaya alam oleh manusia dilakukan melalui kegiatan pemanenan dan pemanfaatan (Soerianegara 1977 di acu dalam Thaib 1984). Dimana kegiatan pemanenan hasil hutan merupakan kunci yang memegang peranan penting dalam mata rantai kegiatan pendayagunaan sumberdaya hutan (Letourneau 1979 di acu dalam Suhartana 1993).

Pemanenan kayu merupakan intervensi manusia yang utama terhadap hutan dan oleh karena itu harus direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat (Salleh 1997 di acu dalam Elias 2002). Lebih lanjut menurut Elias (2002), kegiatan pemanenan kayu merupakan kegiatan yang paling dominan dalam kegiatan silvikultur, yang bila tidak dilaksanakan dengan terencana dan hati-hati dapat

menyebabkan kerusakan pada lingkungan insitu (pemadatan tanah, erosi

dan kerusakan tegakan tinggal) dan exsitu (perubahan hidrologi, sedimentasi,

penurunan kualitas air sungai dan gangguan terhadap habitat perairan dan lain-lain).

Diperkirakan kegiatan pemanenan kayu dan konversi hutan dapat merubah kondisi lingkungan, khususnya cadangan karbon di hutan yang dapat berubah

secara drastis dan signifikan (Schimel et al 1996 di acu dalam Kirschbaum 2001).

Menurut IPCC (2000) sebesar 20 % emisi CO2 tahunan dunia disumbangkan oleh

kegiatan deforestasi di hutan-hutan tropis.

meningkat. Sejak tahun 1850 hingga 1998, kurang lebih 270 Gt karbon telah dilepaskan ke atmosfer. Sekitar 40 % diantaranya berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, industri dan pembukaan hutan atau konservasi lahan. Sedangkan sisanya 60 % berasal dari proses alami yang kemudian diserap kembali oleh laut dan ekosistem alam. Apabila tidak ada upaya untuk menekan gas rumah kaca ini, diperkirakan pada tahun 2100 konsentrasi gas

rumah kaca khususnya karbondioksida (CO2) akan mencapai dua kali lipat dari

konsentrasi saat ini. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan suhu global antara

1 – 4,5 0C dan tinggi muka air laut sebesar 60 cm (Boer 2001a).

Kajian tentang karbon akhir-akhir ini semakin intensif dilakukan. Hal ini

dapat dipahami karena CO2 sebagai sumber utama karbon yang merupakan gas

utama dalam kelompok gas-gas rumah kaca.

Pemanasan global juga akan meningkatkan suhu tanah daratan. Apabila dampak pemanasan global dapat mempercepat penguraian karbon dalam tanah,

maka akan lebih banyak lagi CO2 di lepas ke atmosfer dan akan berakibat pada

meningkatnya kecenderungan pemanasan global (Jenkinson 2001 di acu dalam Siringoringo dan Siregar 2006).

Menurut Post et al (1982) di acu dalam Landsberg dan Gower (1997), tanah

merupakan penyimpan karbon terbesar dalam ekosistem daratan dan memegang

peranan penting dalam siklus karbon global. Tanah menyimpan sekitar

1400 x 1015 g C dan sekitar 34 % nya berada dalam tanah hutan. Penyerapan

karbon oleh tanah merupakan salah satu cara yang diperlukan untuk mengurangi akumulasi karbon di atmosfer, sehingga mengurangi resiko perubahan iklim (climatic change). Schlamadinger dan Marland (1998) di acu dalam Hilmi (2003) mengemukakan bahwa vegetasi dapat memberikan potensi serasah batang, serasah cabang, akar kasar dan halus. Proses humifikasi ke tanah dari potensi tersebut dapat mengeluarkan karbon ke udara, selain pengeluaran langsung ke udara melalui penggunaan bahan bakar kayu.

Indonesia memiliki hutan alam tropika dengan kondisi geografis dan faktor-faktor fisik lainnya yang khas, serta memiliki keanekaragaman hayati

kondisi tanah yang kurang subur, karena sebagian besar hara terdapat pada bagian tumbuhan. Diantaranya pada bagian akar dan serasah, yang juga merupakan sumber primer dari bahan organik tanah. Sehingga dalam pengusahaan hutan perlu sekali untuk memperhatikan distribusi hara dari bagian pohon ke dalam tanah dan sebaliknya, karena hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya alam hutan serta produktivitas hutan itu sendiri.

Pemanenan hutan atau konversi bentuk lahan hutan ke non-hutan dapat mempengaruhi laju penambahan dan kehilangan residu organik (Handayani 1999). Pada umumnya kegiatan pemanenan hutan dapat menurunkan bahan

organik (Matson et al 1987 di acu dalam Buchari 2002). Penurunan kandungan

bahan organik tanah akan membawa dampak pada kelestarian jangka panjang, karena bahan organik memainkan peranan penting bagi pertumbuhan pohon melalui pengaruhnya terhadap sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Pamoengkas 2006).

Kegiatan pemanenan yang diikuti dengan adanya penanaman serta persiapan lahan yang intensif telah menurunkan karbon organik tanah sebesar 6 % – 13 %

(Guo & Gifford 2002 ; Johnson & Curtis 2001 di acu dalam Czimczik et al 2005),

sebaliknya kegiatan pemanenan yang tidak diikuti dengan adanya persiapan lahan secara intensif memiliki dampak yang kecil bahkan tidak berpengaruh terhadap

keberadaan karbon organik tanah (Preston et al 2002 ; Trofymow & Blackwell

1998 di acu dalam Czimczik et al 2005).

Secara global tanah dapat berfungsi sebagai sumber emisi maupun

penyimpan karbon (source and sink), namun kemampuan tanah dalam berperan

sebagai carbon sink tergantung pada praktek pengelolaan yang diterapkan. Sistem

silvikulutur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) merupakan sistem silvikultur hutan alam yang mengharuskan adanya penanaman pada areal pasca penebangan, yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas hutan alam bekas tebangan.

dalam rangka mendukung pengembangan strategi manajemen hutan yang berwawasan lingkungan.

1.2. Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan potensi kandungan karbon dalam tanah di hutan alam tropika. Tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengkaji dampak pemanenan kayu dan perlakuan silvikultur TPTJ terhadap

potensi kandungan karbon dalam tanah di hutan alam tropika.

2. Mengkaji karakteristik sifat fisik, kimia dan biologi tanah hutan alam tropika

pada hutan primer dan areal bekas tebangan TPTJ.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam rangka pengembangan strategi manajemen hutan yang berwawasan lingkungan. Dengan diketahuinya dampak pemanenan kayu dan perlakuan silvikultur TPTJ terhadap potensi kandungan karbon dalam tanah di hutan alam tropika, maka kerusakan terhadap tanah hutan akibat pemanenan kayu dan perlakuan silvikultur TPTJ dapat ditekan seminimal mungkin serta penyebab-penyebabnya dapat dikurangi. Sehingga secara ekologis dapat meningkatkan daya simpan terhadap karbon dalam tanah di hutan alam tropika.

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadinya perubahan potensi kandungan karbon dalam tanah di hutan alam

tropika akibat kegiatan pemanenan kayu dan perlakuan silvikultur TPTJ.

2. Terjadi perubahan karakteristik sifat fisik, kimia dan biologi tanah hutan alam

Menurut Suparto (1999), pemanenan kayu merupakan serangkaian kegiatan kehutanan yang mengubah pohon dan biomassa lainnya menjadi bentuk yang dapat dipindahkan ke lokasi lainnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan ekonomi dan kebudayaan masyarakat.

Ilmu dan teknologi dibidang pemanenan kayu hingga saat ini telah mengalami berbagai perkembangan, hal ini sebagai konsekuensi perubahan pendekatan manajemen hutan dari prinsip kelestarian hasil kepada prinsip pembangunan hutan lestari. Menurut Elias (2002), arah perkembangan pemanenan kayu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengertian pemanenan kayu mengalami perluasan yang lebih menekankan

pada perencanaan sebelum pemanenan, supervisi teknik dan pencegahan kerusakan lebih lanjut.

2. Usaha memperpendek rantai tahapan pemanenan kayu.

3. Menerapkan sistem pemanenan kayu sesuai dengan klasifikasi fungsional

lapangan dibidang kehutanan (pengembangan expert system).

4. Mengintegrasikan pengolahan kayu primer kedalam tahapan pemanenan kayu.

5. Penciptaan peralatan pemanenan kayu dengan perhatian ditekankan pada

keunggulan produktivitas tinggi, keunggulan biaya, menekan kerusakan lingkungan dan keselamatan kerja.

Menurut Budiaman (2003), komponen utama pemanenan kayu pada umumnya terdiri dari 5 kegiatan, yaitu penebangan pohon, pembagian batang, penyaradan, pemuatan dan pengangkutan. Selain itu pada tahapan tertentu, misalnya penebangan terdapat kegiatan tambahan yaitu pemotongan ujung dan pangkal kayu serta pemotongan cabang.

Dalam melaksanakan kegiatan penebangan PT. Sari Bumi Kusuma telah

menerapkan metode Reduced Impact Logging (RIL) dalam skala operasionalnya,

dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kerusakan tanah dan tegakan tinggal akibat penebangan dan penyaradan.

RIL sering juga disebut RITH (Reduced Impact Timber Harvesting) adalah

tepat serta diawasi secara intensif untuk meminimalkan kerusakan terhadap tegakan tinggal dan tanah (Elias 2002).

Menurut Klasen (1998) di acu dalam Tinambunan (1999), pengertian pemanenan hutan berwawasan lingkungan atau RIL secara luas mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meminimalkan dampak negatif dari pengelolaan hutan dan pengeluaran hasil hutan. Dengan pengertian tersebut maka

RIL meliputi perbaikan perencanaan jalan, konstruksi jalan, perencanaan

pemanenan dan semua kegiatan dalam rangka pengeluaran kayu dari hutan.

Tujuan implementasi RIL adalah untuk meminimalkan pengaruh negatif terhadap lingkungan (erosi, sedimentasi dan pengeruhan air sungai), meningkatkan efisiensi pemanenan (penekanan terhadap volume limbah pemanenan, biaya pemanenan dan peningkatan kualitas produksi kayu), menciptakan ruang tumbuh yang optimal dalam tegakan (memaksimalkan pertumbuhan pohon dan hasil hutan non kayu), meningkatkan pendapatan, kesehatan dan keselamatan kerja pekerja dan masyarakat dan menciptakan prasyarat/kondisi pengelolaan hutan alam lestari (Elias 2002).

2.2. Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur

Sistem silvikultur TPTJ merupakan salah satu sistem penebangan yang digunakan oleh HPH dalam mengolah dan memanfaatkan hutan. Salah satu HPH yang menerapkan sisten silvikultur TPTJ adalah PT. Sari Bumi Kusuma. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 201/Kpts-II/1998 tanggal 27 Febuari 1998, PT. Sari Bumi Kusuma memperoleh perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan atas kawasan hutan produksi seluas 208.300 ha untuk jangka waktu pengusahaan selama 70 tahun dengan menggunakan sistem silvikultur TPTJ.

buah-buahan, komersial dan pohon yang dilindungi. Seiring dengan pertambahan umur pohon yang ditanam pada sistem silvikultur TPTJ dilakukan pelebaran jalur tanam. Pada tahun pertama jalur tanam dilebarkan menjadi 4 m, tahun kedua menjadi 6 m dan tahun ketiga menjadi 10 m.

2.3. Dampak Pemanenan Kayu Terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Biologi Tanah di Hutan Alam Tropika

Tanah merupakan suatu sistem yang dinamis, yang tersusun dari empat bahan utama yaitu bahan mineral, bahan organik, air dan udara. Bahan-bahan penyusun tanah tersebut masing-masing berbeda komposisinya untuk setiap jenis tanah, kadar air dan perlakuan terhadap tanah (Yunus 2004 di acu dalam Iqbal 2006). Froehlich (1982) di acu dalam Matangaran (1992) mengemukakan secara umum pengaruh kegiatan pemanenan kayu terhadap kondisi fisik tanah hutan adalah :

1. Meningkatkan kerapatan limbak tanah.

2. Berkurangnya total ruang pori.

3. Berkurangnya pori non kapiler

4. Terjadinya peningkatan pori kapiler pada tingkat pemadatan tanah yang

rendah.

5. Berkurangnya pori kapiler jika terjadi tingkat pemadatan tanah yang tinggi.

6. Berkurangnya laju infiltrasi air pada tanah.

7. Berkurangnya permeabilitas tanah.

8. Berkurangnya diameter pori efektif.

9. Berkurangnya kemampuan kapasitas daya tampung air.

10.Meningkatkan kekuatan tanah tergantung dari kadar air tanah.

11.Terjadinya perubahan struktur butir tanah ke bentuk pipih jika terjadi

peningkatan kekuatan tanah.

Hamzah (1978), Howard dan Singer (1981) di acu dalam Sukanda (2002) mengemukakan bahwa untuk menduga derajat kepadatan tanah hutan akibat pemanenan kayu, dapat dilakukan dengan cara mengukur kerapatan massa tanahnya. Menurut Hamzah (1983) di acu dalam Sukanda (2002), kerapatan massa tanah ada kaitannya dengan kepadatan tanah dalam kedudukan alamiah,

ke dalam beberapa kelas, yaitu :

1. Tanah longgar (loose soils) dengan kerapatan massa tanah 0,9 – 1,3 g/cm3.

2. Tanah normal (normal soils) dengan kerapatan massa tanah 1,3 – 1,5 g/cm3.

3. Tanah padat (compact soils) dengan kerapatan massa tanah 1,5 – 1,8 g/cm3.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soedomo (1993), menunjukkan adanya penurunan porositas tanah sebesar 5,9 % akibat dari kegiatan penebangan kayu, 12,4 % akibat kegiatan pembuatan jalan dan 14,7 % akibat kegiatan penimbunan kayu. Bobot isi tanah mengalami peningkatan sebesar 27,72 % karena kegiatan penebangan kayu, 25, 0 % karena pembuatan jalan dan 21,83 % ditempat penimbunan kayu.

Pada umumnya perubahan penggunaan lahan (landuse), perbedaan pola

tanam dan konversi hutan menjadi lahan pertanian dapat mempengaruhi kadar bahan organik tanah (Anas, I., D.A, Santosa., R. Widyastuti, 1995). Demikian pula halnya dalam kegiatan pemanenan hutan dapat menurunkan bahan organik, khususnya C dan N secara drastis akibat perubahan suhu, lengas tanah dan aerasi

(Matson et al 1987 di acu dalam Buchari 2002). Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Pamoengkas (1997) terhadap sifat kimia lain seperti kapasitas tukar kation (KTK) dan kation yang dapat ditukar seperti kalium (K), natrium (Na), kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) pada hutan yang belum terganggu dengan rumpang

(gap) kecil yang berukuran 60 m2, rumpang (gap) besar berukuran 120 m2

dan 2 jalan sarad yang masing-masing telah mendapat perlakuan 4 kali dan 15 kali di lalui traktor. Diperoleh adanya penurunan nilai KTK pada hutan dengan

rumpang (gap) kecil yang relatif sama jika dibandingkan dengan dengan hutan

primer, namun untuk hutan dengan rumpang (gap) besar terjadi penurunan nilai

KTK yang reatif lebih tinggi. Sedangkan untuk nilai kation yang dapat ditukar seperti kalium (K), natrium (Na), kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) pada setiap lokasi adalah relatif sama.

Dampak pemanenan kayu terhadap sifat biologi tanah dapat diketahui

dengan mengamati perubahan biomassa mikroorganisme (Cmic) dalam tanah.

Menurut Pamoengkas (2006), tolok ukur Cmic lebih peka untuk menilai perubahan

dan areal TPTJ berkisar antara 198,00 mg/kg – 695,03 mg/kg. Respon Cmic pada areal TPTJ meningkat mulai dari areal bekas tebangan 1 tahun sampai areal bekas tebangan 4 tahun, namun menurun pada bekas tebangan 5 tahun.

2.4. Bahan Organik Tanah

Bahan organik tanah adalah semua fraksi bukan mineral yang ditemukan sebagai komponen penyusun tanah. Bahan organik ini biasanya merupakan timbunan dari setiap sisa tumbuhan, binatang dan jasad mikro baik sebagian atau seluruhnya mengalami perombakan.

Menurut Soepardi (1983), sumber asli bahan organik ialah jaringan tumbuhan. Di alam daun, ranting, cabang, batang dan akar tumbuhan menyediakan sejumlah bahan organik tiap tahunnya. Bahan tersebut akan mengalami pelapukan dan terangkut ke lapisan lebih dalam dan selanjutnya menjadi satu dengan tanah.

Bahan organik umumnya ditemukan dipermukaan tanah. Jumlahnya tidak besar, hanya sekitar 3 - 5 % akan tetapi pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah besar sekali, yaitu dalam memperbaiki struktur tanah, sumber unsur hara, dan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme (Hardjowigeno 2003). Bahan organik

tersebut sebagian besar berasal dari jaringan tumbuhan atau serasah dan necromass yang merupakan penyumbang rosot karbon melalui proses

dekomposisi oleh aktivitas mikroorganisme.

Bahan organik tanah merupakan pool biosfer dan sebagai tempat pertukaran

karbon yang ada di dalam tanah dengan karbondioksida (CO2) di atmosfer secara

langsung. Sementara itu, dekomposer bahan organik tanah cenderung akan mempengaruhi dinamika unsur hara, fisika, dan kimia tanah.

CO2 umumnya dihasilkan dari perombakan bahan organik (Noor 2004). CO2

yang dihasilkan dari proses dekomposisi bahan organik tersebut kemudian

tercampur dengan CO2 yang dikeluarkan akar tumbuhan dan yang terbawa oleh

air hujan. CO2 yang dihasilkan tersebut akhirnya akan dibebaskan ke udara yang

mekanisme yang penting dalam mendukung daur balik (turnover) karbon dan unsur hara dari vegetasi dan hewan yang mati.

Dalam proses dekomposisi terjadi hubungan timbal balik antara mikroorganisme dan bahan organik karena bahan organik dapat : (1) menyediakan energi bagi mikroorganisme, (2) memberikan karbon sebagai penyusun sel dengan

hasil samping seperti CO2, CH4, asam-asam organik dan alkohol.

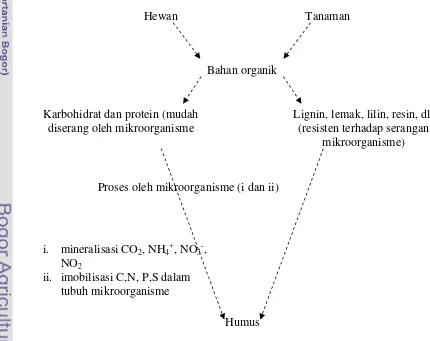

Kecepatan dekomposisi dipengaruhi oleh sifat bahan organik dan sifat tanah. Sifat bahan organik yang mempengaruhi dekomposisi adalah rasio C/N dan komposisi kimianya, sedangkan sifat tanah atau lingkungan yang mempengaruhi dekomposisi adalah suhu, oksigen, kelembaban, pH ketersediaan hara dan adanya zat penghambat. Proses dekomposisi bahan organik digambarkan seperti dalam Gambar 1 (Rao 1977).

Hewan Tanaman

Bahan organik

Karbohidrat dan protein (mudah diserang oleh mikroorganisme

Lignin, lemak, lilin, resin, dll (resisten terhadap serangan

mikroorganisme)

Proses oleh mikroorganisme (i dan ii)

i. mineralisasi CO2, NH4+, NO3-,

NO2

ii. imobilisasi C,N, P,S dalam

tubuh mikroorganisme

Humus

Keberadaan bahan organik tanah memegang peranan penting, sehingga dapat dipahami bahwa penurunan kadar bahan organik tanah perlu mendapat perhatian sedini mungkin. Karena akan berdampak langsung terhadap penurunan sifat tanah yang lainnya. Soepardi (1983) menyatakan bahwa pengaruh bahan organik tanah terhadap ciri tanah, adalah:

1. Pengaruh terhadap warna tanah – coklat sampai hitam.

2. Pengaruh terhadap ciri fisik :

a. Memperbaiki struktur tanah.

b. Menurunkan plastisitas, kohesi dan lain-lain. c. Meningkatkan kemampuan menahan air.

3. Kapasitas tukar kation yang tinggi :

a. Dua sampai tiga puluh kali lebih besar dari koloid mineral.

b. Meliputi 30 sampai 90 persen dari tenaga jerap suatu tanah mineral.

4. Suplai dan ketersediaan hara :

a. Adanya kation yang mudah dipertukarkan.

b. Nitrogen, fosfor dan belerang diikat dalam bentuk organik.

c. Ekstraksi unsur dari mineral-mineral oleh asam humus.

Bahkan menurut Detwiller (1986) keberadaan bahan organik merupakan faktor yang perlu di pertimbangkan dalam pengolahan lahan di daerah tropis, karena ia akan sangat berpengaruh terhadap struktur tanah, infiltrasi air dan aerasi serta penetrasi akar dalam tanah.

Kesuburan tanah secara alami sangat tergantung dengan bahan organik, terutama di lapisan atas tanah. Pengolahan tanah secara intensif dan berkelanjutan tanpa adanya input bahan organik dapat menurunkan secara drastis konsentrasi unsur hara dalam tanah kemudian akan menurunkan porositas mikro tanah, kecepatan infiltrasi, menurunkan kelembaban tanah dan aerasi tanah (Mambani, 1986 di acu dalam Zaini dan Suhartatik 1997). Menurut Suparto (1999) setiap operasi pemanenan hutan (walau kecil sekalipun), dapat menyebabkan gangguan terhadap keutuhan hutan.

Aktivitas manusia seperti konversi lahan sangat berpengaruh terhadap

peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca, seperti karbondioksida (CO2),

global yang dapat meningkatkan suhu tanah daratan. Menurut Barchia (2006) perubahan suhu akan menentukan komposisi spesies dan aktivitas flora fauna dan pada waktu bersamaan juga secara langsung mempengaruhi setiap organisme dalam komunitasnya. Metabolisme mikrobia dan proses mineralisasi dari senyawa karbon lebih lambat pada suhu rendah, pada saat terjadi peningkatan suhu akan

terjadi proses metabolisme dan respirasi yang akan melepaskan gas CO2.

2.5. Kandungan Karbon dalam Tanah di Hutan Alam Tropika

Jumlah hara pada hutan tropika sebagian besar terdapat pada biomassa tegakan (Medina & Cuevas 1989 di acu dalam Sulistiyanto 2005). Dimana 50 % dari biomassa adalah karbon (Brown 1997). Perpindahan hara dan transfer energi banyak di pengaruhi oleh keberadaan biomassa serasah dan proses daur balik (turnover) akar dalam tanah (Gower 2003). Hal ini sangat penting untuk ”budget” hara dari ekosistem hutan terutama pada tanah yang miskin hara, dimana

tumbuhan sangat tergantung pada ”recycling” hara pada serasah tersebut.

Menurut hasil penelitian Hairiah et al (2004), biomassa serasah hutan

di Sumberjaya Lampung sekitar 2,1 ton/ha, kebun kopi multistrata (umur >10 tahun) menghasilkan biomassa serasah sekitar 1,8 ton/ha, pada kebun

kopi naungan sekitar 1,2 ton/ha, dan pada kebun kopi monokultur sekitar

1,2 ton/ha.ahan kopi mono

Menurut Lasco et al (2000), Wingum dan Schroeder (1998) di acu dalam

Hilmi (2003), kepadatan biomassa hutan tua berkisar 1,655 mega gram/ha. Dimana dari 94 % biomassa terdiri dari 55 % di akar, sedangkan untuk hutan sekunder 80 % berada di atas permukaan tanah dan 20 % di bawah permukaan tanah.

Sejak tahun 1973, kajian dampak suhu tanah terhadap berat kering (biomassa) akar telah banyak di lakukan. Seperti kajian dampak suhu tanah

terhadap berat kering jenis blue grama (Bouteloua gracilis Willd. Ex H. B. K)

oleh Wilson (1981), jenis soybean (Glycine max. L) oleh Mattews dan Hayes

(1982) perennial ryegrass (Lolium perenne. L) oleh Clarkson et al (1986)

(biomassa) akar di pengaruhi oleh kondisi suhu dengan pertumbuhan optimum

pada suhu 250C (Kaspar & Bland 1992).

Biomassa akar (root biomass) biasanya lebih rendah dibanding biomassa

tegakan. Rasio biomassa akar/biomassa tegakan (root weight/shoot weight) untuk

spesies kayu kayuan di hutan tropika berkisar 0,03 sampai 0,81 (Dean et al 1996

di acu dalam Sulistiyanto 2005). Biomassa akar berkisar antara 13,9 – 20,2 ton/ha pada hutan Kartanaka, India. Angka yang relatif rendah, karena tidak memasukkan akar halus. Dimana pada hutan tersebut tidak ditemukan akar halus dengan diameter dibawah 5 cm (Rai dan Proctor 1986 di acu dalam Sulistiyanto 2005). Padahal menurut Klinge (1978) di acu dalam Sulistiyanto (2005), akar-akar halus ini mempunyai proporsi yang besar untuk jumlah kuota akar khususnya di hutan tropika.

Contoh ekstrim yang ditunjukkan oleh Klinge (1978) di acu dalam Sulistiyanto (2005), untuk hutan amazon hampir 80 % akar mempunyai diameter

kurang dari 1 cm. Lebih lanjut dalam hal yang sama, Schulze et al (1996)

melaporkan 90 % dari total biomassa akar berada pada kedalaman antara 0 – 0,60

m untuk Nothofagu pumilio, Jackson et al (1996) melaporkan 52 % dari biomassa

akar untuk hutan coniferous biasanya berada pada kedalaman 0 – 30 cm, dan Laclau (2003), mendapatkan 75 % dari biomassa akar dari ponderosa pine (Pinus ponderosa) pada kedalaman antara 0 – 50 cm.

Evolusi CO2 dari tanah dikenal dengan istilah respirasi. Menurut Hanson

et al (2000) di acu dalam Chen et al (2005) kontribusi akar terhadap total respirasi tanah berkisar antara 10 % sampai lebih dari 90 %.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siringoringo dan Siregar (2006), kandungan karbon dalam tanah pada kedalaman 0 – 30 cm di bawah tegakan

Paraserianthes falcataria (L) Nielsen dan vegetasi hutan sekunder adalah relatif sama, yaitu masing-masing berkisar antara 1,52 – 3,16 % dan 1,24 – 3,21 %, dimana kandungan karbon dalam tanah pada lapisan atas lebih tinggi dari pada lapisan yang lebih bawah. Secara analisis statistik, tegakan hutan tanaman rakyat

jenis Paraserianthes falcataria (L) Nielsen belum memberikan pengaruh yang

masing-masing sebesar 59,43 ton/ha dan 51,16 ton/ha.

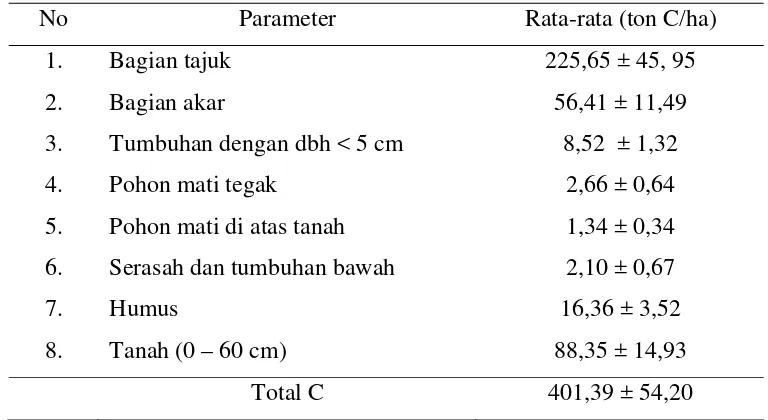

Hariyadi (2005) mengemukakan, bahwa pada sistem pertanaman teh umur 5 tahun yang dibudidayakan secara intensif memiliki cadangan karbon sebesar 27,02 % jika dibandingkan dengan hutan alam di Taman Nasional Gunung Halimun. Nilai cadangan karbon ini meningkat sejalan dengan peningkatan umur tanaman dan pada tanaman teh umur 20 tahun, pertanaman teh tersebut memiliki cadangan karbon sebesar 29,66 % jika dibandingkan dengan hutan alam. Cadangan karbon pada lahan bera umur 4 tahun sampai 7 tahun memiliki cadangan karbon dalam tanah 10,71 – 13,88 % jika dibandingkan dengan hutan alam. Hutan pinus (umur 30 tahun) dan kebun campuran (30 tahun) memiliki cadangan karbon masing-masing 66,27 % dan 77,68 % jika dibandingkan dengan hutan alam. Cadangan karbon di hutan alam Gunung Halimun secara lengkap disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata kadar karbon pada kawasan hutan alam Gunung Halimun

No Parameter Rata-rata (ton C/ha)

Tumbuhan dengan dbh < 5 cm Pohon mati tegak

Pohon mati di atas tanah Serasah dan tumbuhan bawah Humus

Pada umunya kandungan karbon dalam tanah di bagian atas (top soil) lebih

tinggi dibanding bagian bawah (sub soil). Penelitian tentang kandungan karbon

dalam tanah pada berbagai kondisi lahan di dataran rendah Sumatera di laporkan

van Noordwijk et al. (1997) di acu dalam Hariyadi (2005) seperti disajikan pada

Tabel 2. Kandungan Corganik tanah dan rasio C/N di dataran rendah

Sumber : Noordwijk et al (1997) di acu dalam Hariyadi (2005)

Loomis (1949) di acu dalam Imas dan Setiadi (1988) telah membuat suatu perhitungan terhadap jumlah karbon yang melalui berbagai fase dari siklus dan hasilnya beserta dengan beberapa penambahan tercantum pada Tabel 3. Dari data yang tercantun di dalam Tabel 3 tersebut, terlihat bahwa tumbuhan laut akan mengikat karbon lebih banyak lagi, karena terdapat kadar karbon dioksida terlarut yang tinggi pada lapisan permukaan laut atau karena luas daerah yang cukup besar di atas lautan.

Tabel 3. Jumlah karbon yang melintasi siklus karbon

Jumlah Karbon dalam Kg C terfiksasi dalam lautan

C terfiksasi daratan

C dilepaskan tanah oleh aktivitas mikrobe C dilepaskan oleh respirasi hewan

C dilepaskan oleh respirasi tumbuhan C dalam atmosfer

keperluan tumbuhan, karena karbon meliputi 0,007 persen dari unsur-unsur di dalam atmosfer (0,03 persen dalam bentuk karbon dioksida) dan 40-50 persen dari unsur-unsur di dalam jaringan tumbuhan. Dengan demikian pelepasan karbon dari jaringan tumbuhan amat penting guna mempertahankan suplai di dalam atmosfer yang dapat ditempuh dengan berbagai cara (Imas dan setiadi 1988).

Loomis (1949) di acu dalam Imas dan Setiadi (1988) menduga bahwa 15 persen dari karbon yang difiksasi tumbuhan hilang karena respirasi tumbuhan, 5 persen melalui respirasi hewan dan sisanya melalui respirasi mikroba (1,34 x 10¹³ kg/tahun). Sebagian besar respirasi mikroba berlangsung di dalam tanah, sehingga bila diasumsikan masukan dan keluaran karbon berimbang berarti tidak kurang dari 1,34 x 10¹³ ton karbon (900 kg/ha) telah ditambahkan kedalam tanah tiap tahun.

2.6. Dampak Pemanenan Kayu dan Perlakuan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur Terhadap Potensi Kandungan Karbon dalam Tanah

Cadangan karbon dalam tanah ditunjukkan oleh nilai Corganik tanah yang

merupakan penyusun utama bahan organik. Besar kecilnya kandungan Corganik

di dalam tanah akan mempengaruhi populasi mikroorganisme, kemudian akan

berpengaruh pula pada biomassa mikroorganisme. Karena Corganik merupakan

salah satu sumber energi dan juga bahan makanan bagi mikroorganisme.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamoengkas (2006) di areal TPTJ umur 1 tahun sampai 5 tahun dan hutan primer sebagai pembanding, diperoleh

secara keseluruhan kandungan Corganik pada seluruh plot penelitian termasuk

kedalam kategori rendah sampai sedang. Yaitu berkisar antara 1,08 % sampai 2,25 % (10,87 g/kg – 22,50 g/kg). Dari kisaran tersebut, ternyata kandungan Corganik di seluruh areal bekas penebangan TPTJ pada kedalaman 0 – 10 cm dan 10 cm - 20 cm adalah lebih besar jika dibandingkan dengan hutan primer,

dengan kandungan Corganik terbesar pada areal bekas tebangan 3 tahun.

Perbedaan nyata kandungan Corganik dalam tanah hanya terlihat antara hutan

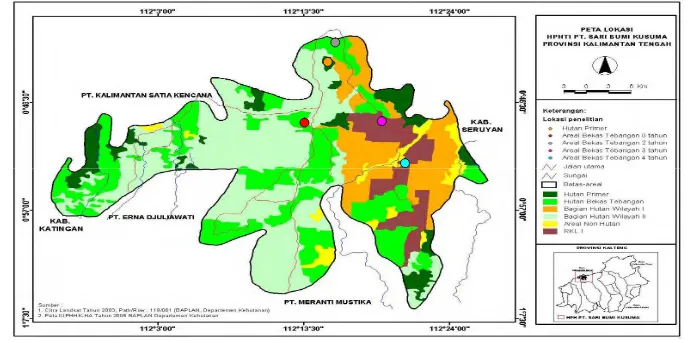

Lokasi penelitian terletak di dalam areal IUPHHK PT. Sari Bumi Kusuma

Unit Seruyan (Kelompok Hutan Sungai Seruyan Hulu) yang berada pada

koordinat 111039’00’’-112025’00’’ BT dan 00036’00’’-01010’00’’ LS. Batas

areal IUPHHK PT. Sari Bumi Kusuma Unit Seruyan adalah sebagai berikut :

• Sebelah Utara : Hutan Lindung

• Sebelah Timur : Taman Nasional Bukit Baka

• Sebelah Selatan : IUPHHK PT. Erna Djuliawati

•

• Sebelah Barat : IUPHHK PT. Erna Djuliawati

3.2. Pengelolaan Hutan

PT. Sari Bumi Kusuma telah memiliki SK Izin Pengusahaan Hutan yang

terdiri dari Tahap I dan Tahap II sebagai berikut :

1. SK Menteri Kehutanan No. 666/Um/10/1979 tentang Pemberian HPH dengan

Sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) atas areal seluas + 270.000 Ha

kepada PT. Sari Bumi Kusuma di Propinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 16

Oktober 1979.

2

2.. SK Menteri Kehutanan No. 201/Kpts-II/1998 tentang pemberian Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dengan Sistem Tebang Pilih

dan Tanam Jalur (TPTJ) atas areal seluas + 208 300 Ha kepada PT. Sari Bumi

Kusuma, di Propinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 27 Februari 1998.

Dalam periode pengusahaan hutan pertama yaitu mulai 1978-1998, PT. Sari

Bumi Kusuma telah melakukan pengelolaan hutan alam dengan menggunakan

sistem silvikultur Tebang Pilih Indonesia (TPI) yang kemudian disempurnakan

menjadi Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Selanjutnya untuk periode

pengusahaan hutan kedua yaitu mulai 1998-2008, PT. Sari Bumi Kusuma

menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) sesuai dengan

ketetapan pemerintah melalui SK Menhut No. 201/Kpts-II/1998 tanggal

27 Februari 1998.

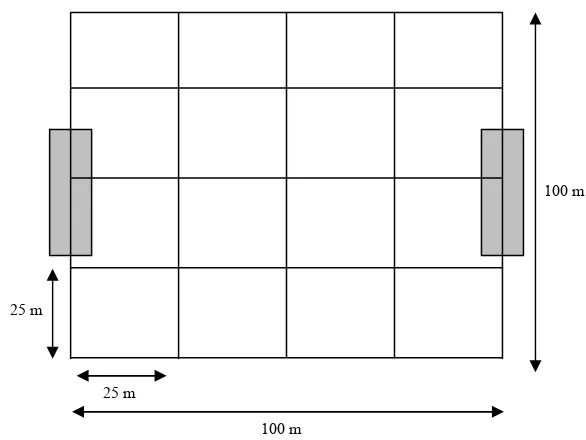

Sistem silvikultur TPTJ merupakan sistem silvikultur hutan alam yang

mengharuskan adanya penanaman secara jalur pada areal bekas penebangan

dengan jarak tanam 5 meter dalam jalur tanaman dan 25 meter jarak antar jalur.

Sebanyak 80 bibit meranti ditanam per ha tanpa memperhatikan cukup atau

tidaknya bibit alam yang tersedia pada areal bekas tebangan tersebut. Lebar jalur

tanam secara bertahap akan diperlebar sesuai dengan perkembangan tanaman

mulai dari Tahun I sampai dengan Tahun V dengan maksimal lebar jalur tanam

adalah 10 meter. Pola jalur tanam dalam sistem silvikultur TPTJ dapat dilihat

dalam Gambar 3, sedangkan tahapan pelaksanaan dan tata waktu kegiatan sistem

No Tahapan kegiatan Waktu pelaksanaan

Rancangan Penataan Areal Kerja dan Risalah

Pembukaan Wilayah Hutan

Pengadaan bibit

Penebangan dan pembuatan jalur bebas naungan

Penyiapan jalur bersih

Gambar 3. Pola jalur dan jarak tanam dalam sistem TPTJ di HPH PT. Sari Bumi Kusuma

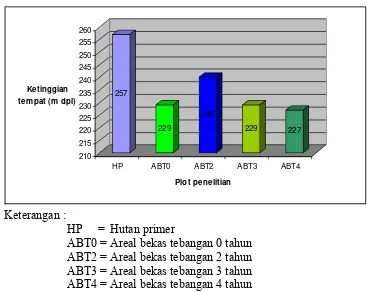

3.3. Ketinggian Tempat dan Topografi

Dalam penelitian ini dipilih 5 plot yang lokasinya berada pada ketinggian

antara 227 sampai 257 meter dari permukaan laut sebagaimana dapat dilihat pada

257

HP ABT0 ABT2 ABT3 ABT4

Plot penelitian

Keterangan :

HP = Hutan primer

ABT0 = Areal bekas tebangan 0 tahun ABT2 = Areal bekas tebangan 2 tahun ABT3 = Areal bekas tebangan 3 tahun ABT4 = Areal bekas tebangan 4 tahun

Gambar 4. Grafik posisi plot penelitian menurut ketinggian

Seluruh areal konsesi hutan PT. Sari Bumi Kusuma berupa tanah dataran

kering dengan bentuk lapangan bervariasi dari landai sampai curam dengan

ketinggian antara 100 – 1550 m dpl. Sebagian besar arealnya (47 %) berada pada

daerah dengan kemiringan agak curam (15 – 25 %). Gambaran kemiringan

lapangan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Gambaran kemiringan lapangan areal konsesi hutan PT. SBK

Kondisi

Lapangan

Persen lereng

(%) Luas (Ha) Persentase (%)

lapangan bergelombang berat, terutama penyebarannya berada di bagian Utara

yang juga berfungsi sebagai Hutan Lindung dan berbatasan dengan wilayah

Propinsi Kalimantan Barat.

dan kelembaban udara dalam plot penelitian yang diukur selama pengambilan

data serasah, akar dan tanah adalah sebagai berikut, suhu udara rata-rata berkisar

antara 250 – 280 C dan kelembaban rata-rata antara 92 – 96%.

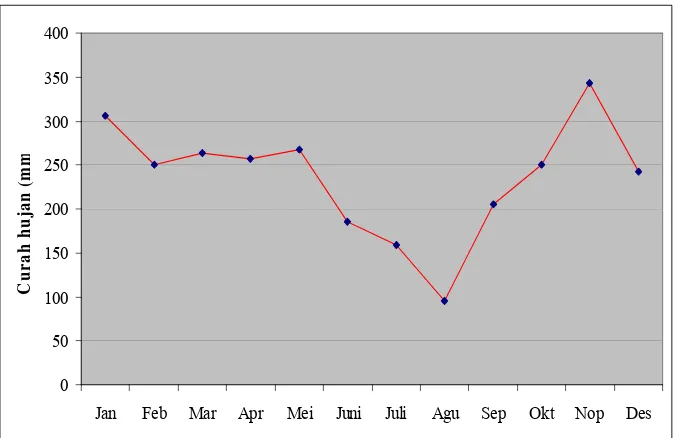

Data curah hujan yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemantauan Cuaca

PT. Sari Bumi Kusuma menunjukkan rata-rata curah hujan selama periode

15 tahun terakhir disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Rata-rata curah hujan selama periode 15 tahun di areal PT. Sari Bumi Kusuma

No Bulan Curah Hujan

Rata-rata tiap bulan 235,1

Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson (1951), curah hujan di daerah

tersebut termasuk tipe A dengan nilai Q kurang dari 14,3 %. Nilai Q adalah

perbandingan jumlah bulan kering dibagi dengan bulan basah lalu dikalikan 100

%. Nilai P berkisar antara 3,36 % - 12,13 %. Nilai P = 3,36 % menunjukkan

perubahan musim kering yang berubah-ubah.

Berdasarkan data curah hujan tersebut, dapat diketahui bahwa curah hujan

tahunan rata-rata di PT. Sari Bumi Kusuma unit Seruyan adalah 2823,77 mm

dengan curah hujan bulanan rata-rata adalah 235,1 mm. Curah hujan tertinggi

terjadi pada bulan Nopember dan terendah pada bulan Agustus. Grafik curah

hujan bulanan disajikan pada Gambar 5.

0

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agu Sep Okt Nop Des

C

Sumber : Laporan Hasil Pemantauan Cuaca PT. Sari Bumi Kusuma

Gambar 5. Grafik curah hujan bulanan di lokasi penelitian selama periode 15 tahun di areal PT. Sari Bumi Kusuma

3.5. Geologi dan Jenis Tanah

Berdasarkan peta Geologi Kalimantan Tengah skala 1:1.000.000, formasi

geologi yang mendominasi areal IUPHHK PT. Sari Bumi Kusuma adalah lonalit,

granodiorit, granit, sedikit diorit kuarsa, diorit dan garbo. Jenis tanah pada areal

HPH berdasarkan peta Tanah Kalimantan Tengah skala 1:1.000.000 dari Pusat

No. 837/1980 seluruhnya adalah Podsolik (Anonimous 2004a di acu dalam

Penelitian lapangan dilaksanakan di areal IUPHHK PT. Sari Bumi Kusuma

Propinsi Kalimantan Tengah. Areal penelitian merupakan areal hutan yang

dikelola dengan sistem silvikultur TPTJ dari berbagai areal bekas tebangan

dan hutan primer sebagai pembanding. Pengambilan contoh serasah dan akar serta

contoh tanah dilaksanakan pada bulan Febuari 2007. Analisis biomassa serasah,

akar dan tanah dilakukan pada bulan Febuari sampai Maret 2007 di Laboratorium

Ekologi Hutan Fakultas Kehutanan, sedangkan analisis tanah dilakukan

di Laboratorium Tanah, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor.

4.2. Bahan dan Alat

Bahan penelitian sebagai obyek penelitian adalah contoh tanah dari berbagai

kedalaman tanah (0 - 20 cm dan 20 – 40 cm), serasah dan akar pohon pada hutan

alam tropika yang berada di areal bekas tebangan 0 (2 bulan), 2, 3, 4 tahun dengan

sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur dan hutan primer sebagai

pembanding.

Alat penelitian yang digunakan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu alat

pengambilan data di lapangan dan alat analisis kandungan hara di laboratorium.

Alat pengambilan data di lapangan terdiri dari : kompas, tali tambang, timbangan,

golok, chainsaw, pita meter, kantong plastik, kertas label dan alat tulis. Sedangkan

alat yang digunakan untuk pengambilan contoh tanah adalah : skop, tabung

kuningan atau besi, kantong plastik, kertas label, pita meter, spidol berwarna

permanen dan karung.

Bahan dan alat yang diperlukan dalam analisis di laboratorium adalah

K2Cr2O7 1 N, H2SO4 pekat, aquades dan alat yang digunakan adalah timbangan,

labu ukur, pipet, spektrofotometer dan pH meter.

4.3. Pengambilan dan Pengukuran Contoh

Dalam menganalisis kandungan karbon di dalam tanah di hutan primer

dan areal bekas tebangan (0, 2, 3, 4 tahun) TPTJ, masing-masing dibuat plot

contoh dalam areal bekas tebangan 0, 2, 3, 4 tahun. Pengambilan contoh tanah

dilakukan pada setiap plot pengamatan dengan kedalaman 0 – 20 cm

dan 20 – 40 cm dari permukaan tanah. Contoh tanah yang diambil adalah contoh

tanah untuk analisis sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Contoh tanah untuk

analisis sifat fisik diambil sebanyak dua titik pada setiap plot pengamatan

sehingga jumlah keseluruhan adalah 2 titik x 2 ulangan x 2 jalur x 2 kedalaman x

5 petak contoh pengamatan = 80 contoh tanah, sedangkan contoh tanah untuk

analisis sifat kimia dan biologi tanah pada setiap plot pengamatan sebanyak 5 titik

per jalur yang merupakan gabungan dari beberapa titik pengambilan. Dengan

demikian jumlah contoh tanah komposit adalah 2 jalur x 2 ulangan x 2 kedalaman

x 5 petak contoh pengamatan = 40 contoh tanah. Sehingga jumlah keseluruhan

contoh tanah untuk analisis sifat fisik, kimia dan biologi tanah untuk seluruh petak

contoh pengamatan (PCP) adalah 80 + 40 = 120 contoh tanah.

Gambar 6 – 10 memperlihatkan kondisi tegakan lokasi PCP, sedangkan

desain PCP pada tiap perlakuan dapat dilihat pada Gambar 11 – 17.

(a) (b)

Gambar 7. Jalur antara (a) dan jalur tanam (b) untuk areal bekas tebangan 0 tahun

(a) (b)

(a) (b)

Gambar 9. Jalur antara (a) dan jalur tanam (b) untuk areal bekas tebangan 3 tahun

(a) (b)

100 m

25 m

25 m

100 m

Keterangan :

= Plot pengamatan untuk pengambilan contoh tanah, serasah dan akar (5m x 40m)

Gambar 11. Desain petak contoh penelitian (PCP), plot pengamatan

di lapangan pada hutan primer.

Keterangan :

40 m

5 m

= Titik pengambilan contoh tanah untuk analisis sifat kimia, biologi tanah, serasah dan akar

= Titik pengambilan contoh tanah untuk analisis sifat fisik tanah

Gambar 12. Desain plot pengamatan contoh tanah untuk analisis sifat fisik, kimia, biologi tanah, serasah dan akar pada setiap plot pengamatan di hutan primer.

Keterangan :

= Plot pengamatan untuk pengambilan contoh tanah, serasah dan akar (5m x 40m)

22 m

100 m 25 m

3 m ( lebar jalur bersih atau jalur tanam)

100 m

3 m = Jalur tanam dalam TPTJ

22 m = Jalur antara dalam TPTJ