BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Ketahanan Pangan

Pengertian pangan sendiri memiliki dimensi yang luas. Mulai dari pangan yang esensial bagi kehidupan manusia yang sehat dan produktif (keseimbangan kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, dan zat esensial lain); serta pangan yang dikonsumsi atas kepentingan sosial dan budaya, seperti untuk kesenangan, kebugaran, kecantikan dan sebagainya. Dengan demikian, pangan tidak hanya berarti pangan pokok, dan jelas tidak hanya berarti beras, tetapi pangan yang terkait dengan berbagai hal lain. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana tertuang dalam Deklarasi HAM Universal (Universal Declaration of Human Right) tahun 1948, serta UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

2.1.2 rogram Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan bersumber dari tanaman pangan, holtikultura serta produk-produk olahannya.

2. Mengembangkan kelembagaan produksi pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan dan distribusi, serta konsumsi pangan.

3. Mengembangkan kelembagaan produksi pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan dan distribusi, serta konsumsi pangan.

4. Menjamin ketersediaan pangan dan gizi yang baik bagi masyarakat. Sasaran program ini adalah :

1. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan, beras secara berkelanjutan serta mempertahankan swasembada pangan.

2. Meningkatnya keaneka ragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat perkapita dan menurunnya konsumsi beras.

3. Meningkatnya sektor mutu pola pangan harapan dan berkurangnya keluarga rawan pangan dan gizi.

4. Meningkatnya pemanfaatan tehnologi produksi pangan dan pengolahan bahan pangan.

5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pangan yang dipasarkan

2.1.3 Kebijakan Pertanian

Sistem otonomi daerah dan desentralisasi mendominasi serta populer dalam pelaksanaan tata kepemerintahan. Kewenangan tata kepemerintahan sebagian besar dilimpahkan kepada daerah. Sebuah pelimpahan kewenangan yang besar ini juga disertai tanggung jawab yang besar pula. Amanah UU No 22 tahun 1999 menegaskan pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam pemberian wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional melalui pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

dengan menindak tegas para pelaku penyimpangan agar program yang vital ini tidak gagal.

2.1.4 Ketersediaan Beras

2.1.4.1 Produksi Beras

Beras merupakan bahan makanan pokok hampir seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketersediaannya sangat diharapkan untuk mencapai ketersediaan beras yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut tercipta dari produksi padi yang siap untuk diproduksi menjadi beras. Menurut Suryana ( 2004:93)Terwujudnya ketahanan pangan menuntut agar seluruh rumah tangga dapat menjangkau kebutuhan pangannya dalan jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu.

2.1.4.2 Teori Produksi

Produksi merupakan proses pengolahan input menjadi output. Produksi pertanian merupakan kemampuan para petani dalam menghasilkan produk pertanian dengan menggunakan faktor produksi yang dimiliki . Dalam proses produksi yang bertujuan menghasilkan output harus menggunakan berbagai input. Menurut Kadariah ( 1994 : 99 )Dalam pengambilan keputusan produksi terbagi menjadi tiga jangka waktu yaitu :

3. Keputusan jangka sangat panjang merupakan keputusan tentang bagaimana memberanikan diri atau menyesuaikan diri dengan penemuan-penemuan baru.

Pada dasarnya faktor produksi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Fixel input yaitu faktor-faktor produksi yang tidak dapat diubah dengan segera untuk memenuhi perubahan produksi yang diminta oleh pasar. Namun dalam jangka panjang input ini dapat diubah.

2. Variabel input yaitu faktor-faktor produksi yang dapat diubah dengan segera sesuai dengan perubahan produksi yang diminta oleh pasar.

2.1.4.3 Fungsi Produksi

Fungsi produksi merupakan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dengan input yang digunakan. Suatu fungsi produksi akan menggambarkan tentang metode produksi yang efisien secara teknis, dalam arti dalam metode produksi tertentu kualitas input yang digunakan adalah minimal dan begitu juga barang modal yamg lain. Metode produksi yang minimal merupakan hal yang diharapkan oleh semua produsen. Petani sebagai produsen hasil pertanian mengharapkan hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan modal yang telah dikeluarkan.

Secara umum fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah hasil produksi tergantung pada jumlah dan kualitas faktor produksi yang digunakan. Fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut :

Q : Output

K : Kapital / modal L : Labour / Tenaga kerja R : Resources / sumber daya T : Teknologi

Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah sumberdaya alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi yang berbeda-beda pula. Disamping itu, untuk tingkat suatu produksi tertentu, dapat pula digunakan gabungan factor produksi yang berbeda. Untuk produksi sejumlah hasil pertanian tertentu perlu digunakan tanah yang lebih luas apabila bibit unggul dan pupuk tidak digunakan; tetapi luas lahan dapat dikurangi apabila pupuk dan bibit unggul dan teknik bercocok taman modern digunakan.

Fungsi produksi terbagi menjadi dua jangka waktu yaitu :

1. Fungsi produksi jangka pendek merupakan fungsi yang menunjukkan bahwa hanya variabel input yang dapat berubah untuk merubah output, sedangkan input tetap tidak dapat berubah. Dalam produksi jangka pendek dapat didefinisikan tiga konsep produksi yaitu :

TP = f ( L )

Average Product ( AP ) yaitu rata-rata output yang dihasilkan oleh produsen dengan menggunakan input tertentu. Secara matematis APL Dapat dituliskan :

APL= TP/L

Marginal Product ( MP ) yaitu pertambahan terhadap total produk sebagai akibat pertambahan satu unit input yang dipakai sedangkan input lain dianggap konstan. Secara matematis dapat diformulasikan menjadi :

MP= ∆TP/∆ L

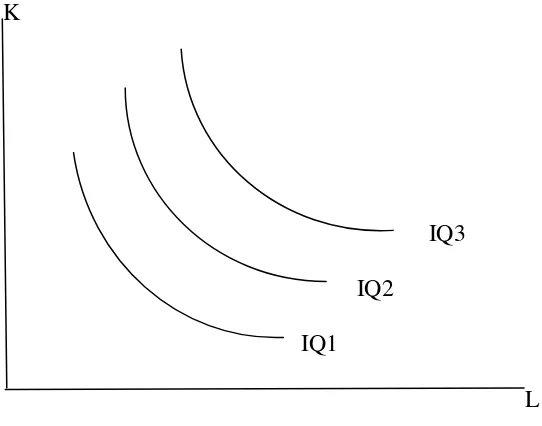

2. Fungsi produksi jangka panjang. Dalam fungsi produksi jangka panjang telah menggunakan dua input produksi, baik input variabel maupun input fixel keduanya dapat mengalami perubahan. Hal ini dapat dituliskan :

Q = f ( K, L ) K = Modal L = Tenaga kerja

K

IQ3

IQ2

IQ1

L Gambar 2.1 Kurva Isoquant

Pada gambar 2.1 ( yang dapat diukur dengan pengertian kardinal ) dapat dihasilkan dengan menggunakan input K sebesar K1 dan input L sebesar L1 atau menggunakan input K sebesar K2 dan input L sebesar L2. apabila dihubungkan dengan titik-titik kombinasi, antara K dan L atau ditarik suatu garis dari A ke B ini disebut kurva Isoquant (lq1). Jumlah produk yang paling besar ditunjukkan pada isoquant yang paling tinggi seperti lq2. Untuk menghasilkan lq2 digunakan input K sebear k’ dan L sebesar L’ atau input K sebesar K’’ dan L sebesar L’’. hal

ini akan menunjukkan output yang sama. Ciri-ciri dari kurva isoquant yaitu :

1. Mempunyai garis dari kiri atas kekanan bawah dengan kemiringan negatif. 2. Kurva cembung kearah titik origin.

Isoquant dari fungsi produksi akan menunjukkan jenis teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Pada kurva isoquant dapat digambarkan dengan menggunakan fungsi produksi “ Cobb-Douglas” dengan rumus sebagai berikut :

Q = F ( K,L ) = AKaLb A,a,b = bilangan konstan yang positif.

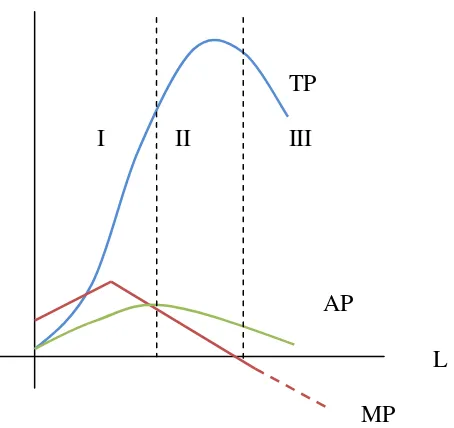

2.1.4.4 Tahap-Tahap produksi

Hukum penambahan hasil yang semakin berkurang dalam produksi jangka pendek dikatakan bahwa ada faktor produksi yang bersifat tetap ( fixel input) dan ada faktor produksi yang yang bersifat berubah ( variable input). Jika faktor produksi yang bersifat variabel tersebut terus menerus ditambah maka produksi total akan semakin meningkat hingga sampai pada suatu tingkat tertentu ( titik maksium), dan apabila sudah pada tingkat maksimum tersebut faktor produksinya terus ditambah produksi total akan semakin menurun. Ini berarti bahwa hukum tambahan hasil yang semakin berkurang ( The Low Of Diminishing Return ) mulai berlaku.

TP I II III

AP

L

MP

Gambar 2.2 Kurva Tahapan-Tahapan Produksi

2.1.4.5 Biaya Produksi

Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output baik biaya implisit maupun biaya eksplisit.

Biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Biaya produksi jangka pendek ( short run) yaitu suatu jangka waktu perencanaan yang cukup singkat sehingga produsen tidak mampu mengubah biaya-biaya produksi tetap ( fixel cost ) tetapi hanya dapat mengubah biaya variabel ( variable cost ). Analisis biaya jangka pendek terdiri dari dua konsep yaitu konsep total dan konsep sacara rata-rata dan marginal. Konsep total terdiri dari :

b. Total variable cost (TVC) atau biaya variabel total yaitu total biaya yang dikeluarkan produsen untuk membayar input produksi yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan output yang diproduksi.

c. Total cost (TC) atau biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap total dengan biaya variabel total.

TC = TFC + TVC

Untuk konsep rata-rata dan marginal terdiri dari :

Average fixel cost (AFC) atau biaya tetap rata-rata merupakan biaya tetap yang dibebankan pada setiap unit output yang dihasilkan. Untuk memperoleh nilai ini TFC dibagi dengan output yang dihasilkan.

AFC =

Average variable cost (AVC) atau biaya rata-rata merupakan total variabel cost yang yang dibagi dengan output yang dihasilkan atau semua biaya-biaya lain yang dibebankan pada setiap unit output yang dihasilkan.

AVC =

Average total cost (ATC) atau biaya total rata-rata merupakan biaya produksi dari setiap unit output yang dihasilakan.

ATC =

MC =

2. Biaya produksi jangka panjang (Long run) yaitu suatu jangka waktu perencanaan yang cukup panjang bagi produsen sehingga baik fixel cost maupun variable cost dapat dirubah.

2.1.5 Luas Panen

2.1.5.1 Pengertian Luas Panen

Luas areal panen padi adalah jumlah seluruh lahan yang dapat memproduksi padi. Areal panen yang memadai merupakan salah satu syarat untuk terjaminnya produksi beras yang mencukupi. Peningkatan luas areal panen padi secara tidak langsung akan meningkatkan produksi padi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang terjadi pada suatu musin tanam. Apabila kondisi alam bersahabat dalam artian tidak terjadi kekeringan maupun kabanjiran, maka dapat diharapkan terjadi peningkatan dalam luas areal panen padi, sehingga berpengaruh terhadap produksi beras.

2.1.5.2 Pengertian Lahan

Dalam praktek budidaya pertanian sendiri sering menimbulkan dampak pada degradasi lahan sehingga dapat mengurangi produksi pertanian. Dua faktor penting dalam usaha pertanian yang potensial menimbulkan dampak pada

sumberdaya lahan, yaitu tanaman dan manusia (sosio kultural) yang menjalankan pertanian. Diantara kedua faktor, faktor manusialah yang berpotensi berdampak positif atau negatif pada lahan, tergantung cara menjalankan pertaniannya. Apabila dalam menjalankan pertaniannya benar maka akan berdampak positif, namun apabila cara menjalankan pertaniannya salah maka akan berdampak negatif. Kegiatan menjalankan pertanian atau cara budidaya pertanian yang menimbulkan dampak antara lain meliputi kegiatan pengolahan tanah, penggunaan sarana produksi yang tidak ramah lingkungan (pupuk dan insektisida) serta sistem budidaya termasuk pola tanam yang digunakan oleh para petani.

2.1.6 Jenis-Jenis Lahan Pertanian

Jenis-jenis lahan pertanian terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Lahan sawah

Yang dimaksud dengan lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang ( galengan ), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status tanah tersebut. Termasuk di sini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru (transmigrasi dan sebagainya).

1. Lahan Sawah Berpengairan (Irigasi).

Yaitu lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi, baik yang bangunan penyadap dan jaringan-jaringannya diatur dan dikuasai dinas pengairan PU maupun dikelola sendiri oleh masyarakat.

Lahan sawah irigasi terdiri atas :

Lahan sawah irigasi teknis.

Lahan sawah irigasi setengah teknis.

Lahan sawah irigasi sederhana.

Lahan sawah irigasi non PU

2. Lahan Sawah Tak Berpengairan (Non Irigasi) Yaitu lahan sawah yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti : air hujan, pasang surutnya air sungai/laut dan air rembesan. Lahan sawah non irigasi meliputi :

Lahan sawah tadah hujan.

Lahan sawah pasang surut.

Lahan sawah lainnya (lebak, polder, rembesan, lahan rawa yang dapat ditanami padi dan lain-lain).

2. Lahan Bukan Sawah

2.1.7 Konversi Lahan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDB, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara telah menjadi negara industri.

Tabel 2.1

Peraturan/perundangan terkait dengan alih-guna lahan pertanian

No. Peraturan /Perundangan

Garis besar isi, khususnya yang terkait dengan alih guna lahan pertanian

1. UU no. 24/1992 Penyusunan RTRW harus mempertimbangkan budidaya pangan/ SIT

2. Kepres No. 53/1989

Pembangunan kawasan industry, tidak boleh konversi SIT/ tanah pertanian subur

3. Kepres No.33/1990 Pelarangan pemberian izin perubahan fungsi lahan basah dan pengairan beririgasi bagi kawasan pembangunan kawasan industry

4. SE MNA/KPPN 410-1851/1994

Pencegahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaannon pertanian melalui penyusunan RTR

5. SE MNA/KPPN 410-2261/1994

Izin lokasi tidak boleh mengkonversi sawah irigasi teknis (SIT)

6. SE/KBAPPENAS 5335/MK/9/1994

Pelarangn konversi lahan sawah irigasi teknis untuk non pertanian

7. SE MNA/KBPN 5335/MK/1994

Penyusunan RTRW Dati II melarang konversi lahan sawah irigasi teknis untuk non pertanian

8. SE MNA/KBPN 5417/MK/10/1994

Efisiensi pemanfaatan lahan bagi pembangunan perumahan

9. SE MENDAGRI 474/4263/SJ/1994

Mempertahankan sawah irigasi teknis untuk mendukung swasembada pangan

10. SE MNA/KBPN 460-1594/1996

Mencegah konversi dan irigasi teknis mnjadi tanah kering

Sumber : www.bappenas.go.id

Kondisi ini terus berjalan sampai dengan saat ini, di mana para pembuat kebijakan maupun perencana pembangunan cenderung lebih banyak mengadopsi teori-teori barat dengan berdasarkan pengalaman keberhasilan negara-negara Eropa dan Amerika. Hal ini berakibat sektor pertanian yang sebenarnya lebih cocok dengan iklim dan budaya masyarakat Indonesia (mayoritas tinggal di perdesaan) semakin terdesak, termasuk dalam penggunaan sumber daya lahannya. Kondisi ini dapat dilihat di dunia nyata bahwa makin pesatnya laju konversi lahan pertanian suburban dan produktif beralih fungsi ke penggunaan non pertanian seperti industri dan permukiman.

Proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Kustiwan (1997) dalam Lestari (2009) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu:

1. Faktor Eksternal. Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik maupun spasial), demografi maupun ekonomi. 2. Faktor Internal. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi

sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.

3. Faktor Kebijakan. Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

1. Kelangkaan sumberdaya lahan dan air 2. Dinamika pembangunan

3. Peningkatan jumlah penduduk

2.1.8 Harga Dasar Beras

Menurut Ratna Anindita (2008), harga produk dibidang pertanian berbeda dengan harga produk dibidang industri dimana harga produk dibidang industri relatif konstan atau lebih banyak ditentukan oleh perusahaan, sedangkan harga produk pertanian relatif berfluktuasi karena produk pertanian mempunyai beberapa sifat yaitu:

1. Keadaan biologi di lingkungan pertanian, seperti hama dan penyakit begitu juga iklim menyebabkan output pertanian bersifat musiman dan tidak kontinu.

2. Adanya time lags (waktu yang terlambat ketika keputusan dalam menggunakan input dan menjual output) dibidang industri waktu ini sangat dekat.

3. Keadaan pasar, khususnya struktur pasar dan berbagai anggapan tentang pasar pertanian yang menyebabkan semakin tidak menentunya harga dibidang pertanian.

2.1.9 Kebijakan Harga

Kebijakan harga dan non-harga untuk komoditas pangan telah lama dikenal dalam literatur ekonomi pertanian. Namun, kebijakan harga bagi kepentingan petani padi dan beras pertama sekali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1969. Sejak itu, kebijakan harga dan non-harga dilaksanakan secara bersamaan, sehingga Indonesia mampu meningkatkan produksi gabah yang tinggi. Kualitas gabah dan beras adalah salah satu kunci daya saing industri padi dan beras nasional. Oleh karena itu, kebijakan harga dan insentif pendukung lainnya perlu dirancang untuk saling memperkuat keterkaitan tersebut, sehingga mampu memperkuat industri primer (padi) dan industri sekunder (beras).

Pemerintah mendorong petani untuk meningkatkan produksi melalui program bimbingan massal (BIMAS) pada pertengahan 1960an.

gabah supaya tidak anjlok utamanya pada musim panen raya melalui intervensi peningkatan permintaan pembelian harga gabah.

Volume pembelian dan harga gabah pada kebijaka HPP telah ditentukan dengan kemampuan menajemen pemerintah (misalnya 2 juta ton beras dengan harga Rp 3550 per kg), sehingga diharapkan dengan jumlah pembelian sebesar itu, tekanan terhadap anjloknya harga gabah pada musim panen raya dapat dikurangi. Dengan demikian kebijakan HPP tidak menjamin bahwa harga gabah di pasar, utamanya pada panen raya, di atas HPP yang telah ditetapkan pemerintah.

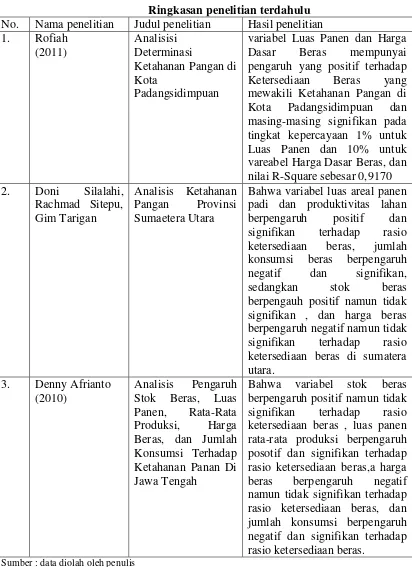

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Ringkasan penelitian terdahulu

No. Nama penelitian Judul penelitian Hasil penelitian 1. Rofiah Dasar Beras mempunyai pengaruh yang positif terhadap Ketersediaan Beras yang mewakili Ketahanan Pangan di Kota Padangsidimpuan dan masing-masing signifikan pada tingkat kepercayaan 1% untuk Luas Panen dan 10% untuk vareabel Harga Dasar Beras, dan nilai R-Square sebesar 0,9170

Bahwa variabel luas areal panen padi dan produktivitas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio ketersediaan beras, jumlah konsumsi beras berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan stok beras berpengauh positif namun tidak signifikan , dan harga beras berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio ketersediaan beras di sumatera utara. signifikan terhadap rasio ketersediaan beras , luas panen rata-rata produksi berpengaruh posotif dan signifikan terhadap rasio ketersediaan beras,a harga beras berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap rasio ketersediaan beras, dan jumlah konsumsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio ketersediaan beras.

2.2 Kerangka Konseptual

Beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, memegang peranan penting dalam menyokong terwujudnya ketahanan pangan nasional. Namun ketersediaan beras juga tergantung pada beberapa faktor, seperti luas areal panen padi, dan harga beras di tiap kabupaten/kota. Secara matematis kerangka pemikiran ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Y = f (LP , HDB ) Dimana :

Y = rasio ketersediaan beras LP = luas panen padi

HDB = harga dasar beras

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Ketersediaan beras ton Luas panen Ha

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, dimana tingkat kebenarannya masih perlu dibuktikan atau diuji secara empiris.

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat penulis adalah:

1. Luas panen berpengaruh positif terhadap persediaan pangan beras,ceteris paribus.