SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Ujian Sarjana Psikologi

OLEH :

ELFIRA DEVIYANTI NASUTION 131301041

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2018

PRESTASI BELAJAR SISWA TUNARUNGU DI TINJAU DARI POLA ASUH ORANG TUA

Elfira Deviyanti Nst dan Dra. Elvi Andirani Yusuf, M.Psi, Psikolog

ABSTRAK

Tunarungu ialah seseorang yang mengalami gangguan pada organ pendengarannya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Masalah yang sering dihadapi oleh anak tunarungu ialah penerimaan orang tua yang secara langsung dapat dilihat dari pola asuh yang diterapkan di rumah. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar siswa tunarungu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitaif yang bersifat komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan prestasi belajar ditinjau dari pola asuh orang tua. Subjek penelitian berjumlah 62 siswa tunarungu di dua SLB dikota Medan. Data penelitian dikumpulkan melalui skala Paretal Authority Questionnaire (PAQ).

Sedangkan prestasi belajar dilihat dari nilai raport terakhir siswa tunarungu.Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa tunarungu jika di tinjau dari pola asuh orang tua dengan p = 0,618.

Kata Kunci: Siswa Tunarungu, Pola asuh Orang Tua, Prestasi Belajar

LEARNING ACHIEVEMENT OF DEAF STUDENTS BASED ON PARENTING STYLE

Elfira Deviyanti Nst dan Dra. Elvi Andirani Yusuf, M.Psi, Psikolog

Abstract

The deafness is a condition that makes someone experience interferencing with hearing organ, both totally or partially that affects daily routines. Problem that is often encountered by deaf children is parent acceptance that can be seen directly by parenting style which applied in the house. So in the end, it affects learning achievement of deaf students. The approach used on this research was quantitative approach which was comparative. This research aim to see the differences in learning achievement based on parenting style. Subjects from this research consisted of 62 deaf students in two special schools in the city of Medan. The research data was collected through paretal authority questionnaire (paq). For learning achgievment can be seen by deaf students’s latest rapport. The result of the study showed that there was no difference in learning achievement of deaf students when viewed from parenting parents whit P= 0,618

Keywords : deaf students, parenting style, learning achievement

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat–Nya penulis diberikan kesehatan dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana psikologi (S1) di Universitas Sumatera Utara. penelitian ini berjudul “Prestasi Belajar Siswa Tunarungu Ditinjau Dari Pola Asuh Orang Tua”. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna baik untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi perkembangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan yang disebabkan kurangnya penulis akan memahami dan menyampaikan sesuatu dan keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti sepenuh hati memohon saran dan kritik yang membangun diri dari semua pihak.

Medan, 21 Agustus 2018 Penulis, Elfira Deviyanti Nst Nim: 131301041

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah ,berkat ridha, kasih, rahmat, dan cinta-nya penulis diberi kesehatan, ilmu pengetahuan dan mendapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini sebagai ungkapan rasa bahagia , penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Zulkarnain, psikolog, Ph.D, Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan kepada mahasiswa psikologi.

2. Ibu Dra.Elvi Andriani Yusuf, M.Psi, Psikolog selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan dukungan, nasehat, saran, dan arahan dengan penuh kesabaran membimbing penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dr, Wiwik Sulistyaningsih , M.Psi selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan serta saan dan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan.

4. Kedua orang tua penulis yaitu, mama Endang R. Ningsih dan Ayah Imran Nst yang telah memberikan kasih sayang, waktu, dukungan baik moril maupun materil, arahan dan doa yang tak henti – henti untuk penulis agar menyelesaikan skripsi dengan baik. Adik Iqbal Azhari Nst teman berantam setiap di rumah.

5. Sahabat-sahabat yang selalu ada saat penulis membutuhkan, Zia,Qudil,Rika, Yuspi, Baby, Indah, Pida, Nanda (Jenong), Tansa (Tansek),Junias (Bumil), Wulan ( Gembeng), Reni (Tompel), Vivid, Opi, Putri, Rizka 14 yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan curhatan penulis baik mengenai masalah pribadi maupun masalah skripsi, serta mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsi.

6. Teman – teman angkatan 2013 yang selalu saling menyemangati untuk menyiapkan skripsinya, semoga kita semua dapat menjadi orang – orang yang berguna bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain.

7. Seluruh staf pengajar dan siswa tunarungu yang terlibat. Yang telah bersedia membantu penulis dalam penelitian.

8. Seluruh dosen Fakultas Psikologi USU, yang senantiasa memberikan ilmu, dan mengajarkan kepada anak didiknya dalam meraih kesuksesan di masa mendatang.

9. Para staf dan pegawai Psikologi USU yang telah memberikan kemudahan untuk para mahasiswa.

10. Para staf dan pegawai Psikologi USU yang telah memberikan kemudahan untuk para mahasiswa.

11. Yang terakhir kepada teman,sahabat, sekaligus pacar Iqbal Ramadhan, yang selalu jadi tempat keluh kesah, tempat berbagi cerita dalam proses pembuatan skripsi, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

12. Dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih dengan tulus telah membantu baik langsung maupun tidak langsung pada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.Penulis sebagai orang yang masih belajar, menyadarai bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan yang bersifat membangun buat penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat.

Medan, 21 Agustus 2018

Elfira Deviyanti Nst

Daftar Isi

Abstrak ... i

Kata Pengantar... iii

Ucapan Terima Kasih ... iv

Daftar Isi ... vii

Bab I : Pendahuluan ... 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 14

1.3. Tujuan Penelitian ... 14

1.4. Manfaat Penelitian ... 15

1.5. Sistematika Penelitian ... 15

Bab II : Landasan Teori ... 2.1 Anak Tunarungu... 17

2.1.1. Defenisi Anak Tunarungu... 17

2.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Tunarungu ... 18

2.1.3. Klasifikasi Anak Tunarungu ... 19

2.1.4. Karakteristik Anak Tunarungu ... 20

2.1.5 Dampak Ketunarunguan ... 24

2.2 Sekolah Luar Biasa ... 25

2.3 Pola Asuh ... 27

2.3.1. Definisi Pola Asuh ... 27

2.3.2aspek-Aspek Pola Asuh ... 28

2.3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua ... 28

2.3.4. Tipe-Tipe Pola Asuh ... 29

2.3.5 Dampak Pola Asuh ... 32

2.3.6 Pengukuran Pola Asuh ... 34

2.4. Prestasi Belajar ... 34

2.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempngaruhi Prestasi Belajar ... 35

2.4.2 Pengukuran Prestasi Belajar ... 36

2.5. Prestasi Belajar Dan Pola Asuh ... 36

2.6 Prestasi Belajar Anak Tunarungu Ditinjau Dari Pola Asuh Orang Tua ... 38

2.7 Alur Teoritis ... 43

2.8 Hipotesis ... 44

Bab III : Metode Penelitian ... 3.1. Metode Penelitian... 45

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian ... 45

3.3. Definisi Operasional... 46

3.4. Populasi, Sampel, Dan Metode Pengambilan Sampel ... 47

3.4.1 Populasi Dan Sampel ... 47

3.4.2 Metode Pengambilan Data ... 47

3.5. Teknik Pengambilan Data ... 49

3.6. Uji Coba Alat Ukur ... 50

3.6.1 Uji Validitas ... 50

3.6.2. Reliabilitas Alat Ukur ... 51

3.7. Hasil Uji Coba Alat Ukur ... 51

3.8. Prosedur Pelaksanaan ... 52

3.8.1. Tahap Persiapan Penelitian ... 52

3.8.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian... 53

3.9. Metode Analisa ... 53

3.9.1 uji Normalitas... 53

3.9.2 uji Homogenitas ... 54

Bab IV : Analisa Dan Interpretasi Data ... 4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian ... 55

4.2 Hasil Penelitian ... 57

4.2.1 Uji Normalitas ... 57

4.2.2uji Homogenitas ... 58

4.3 Uji Hipotesa Penelitian ... 59

4.4 Gambaran Pola Asuh Orang Tua ... 60

4.5 kategorisasi variable ... 61

4.5.1 Kategorisasi Skor Pola Asuh ... 61

4.5.2 Kategorisasi Skor Nilai Raport ... 63

4.5 Pembahasan ... 64

Bab V : Kesimpulan Dan Saran ... 5.1 Kesimpulan ... 75

5.2 Saran ... 75

5.2.1 Saran Metodologis ... 75

5.2.2 Saran Praktis ... 76

Daftar Pustaka ... 77

Lampiran ... 84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Blue Print Pola Asuh Orang Tua ... 49

Tabel 2. Gambaran Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin ... 55

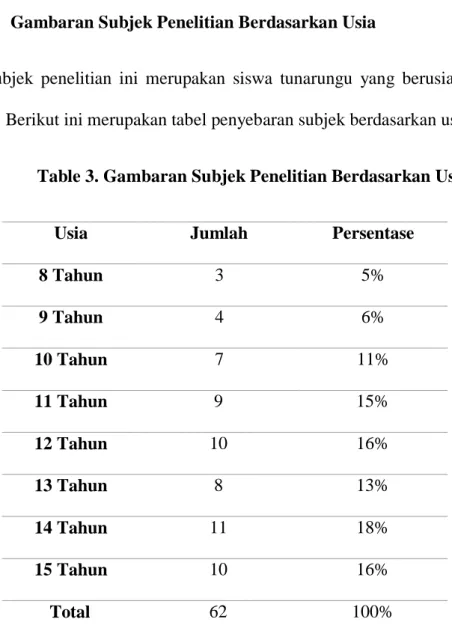

Tabel 3. Gambaran Subjek Penelitian Berdasarkan Usia ... 56

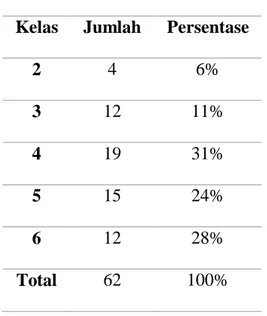

Tabel 4.Gambaran Subjek Penelitian Berdasarkan Kelas ... 57

Tabel 5. Uji Normalitas ... 58

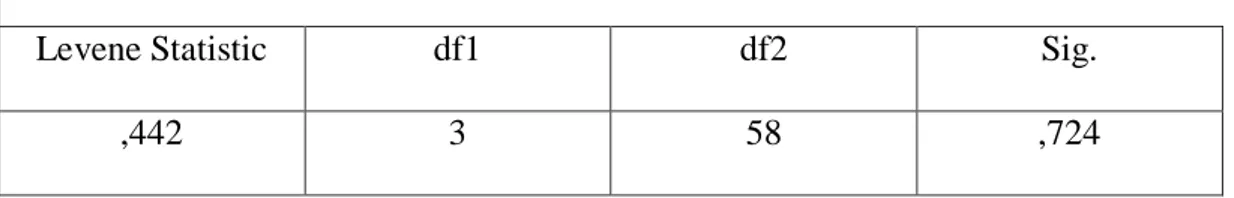

Tabel 6. Uji Homogenitas ... 59

Tabel 7. Hasil Analisa ... 59

Tabel 8. Hasil Analisa Perbedaan Skor Empirik dan Hipotetik pola asuh orang tua ... 61

Tabel 9. Kategorisasi Skor Pola Asuh ... 62

Tabel 10. Acuan pengkategorian skor nilai raport ... 63

Tabel 11. Kategori Skor Nilai Raport ... 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Teoritis ... 43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skala Pola Asuh ... 84

Lampiran 2. Data Mentah Skala Pola Asuh ... 98

Lampiran 3. Data Nilai Raport ... 102

Lampiran 4. Hasil Uji Kruskal Wallis ... 106 Lampiran 5. Skala Yang di Terjemahkan ...

Lampiran 6 . Surat Perizinan ...

Lampiran 7 . Surat Balasan Dari SLB ...

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk yang terus mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan ini dapat terjadi gangguan berupa kelainan fisik, psikologi, kognitif, dan sosial. Salah satu kelainan fisik yang dialami ialah tunarungu.

Dwidjosumarto dalam Somantri (1996) menyebutkan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Selanjutnya, Haenudin (2013), mengatakan bahwa tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan atau kurang mampu dalam mendengar, yang mempengaruhi keberfungsiannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli (deaf) dan kurang dengar (hard of hearing). Tuli adalah anak yang pendengarannya mengalami kerusakan parah sehingga tidak lagi dapat mendengar, sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, namun masih bisa mendengar, baik dengan menggunakan alat bantu ataupun tidak.

Daniel Ling (Sadjaah,2003) mengemukakan bahwa ketunarunguan memberikan dampak inti yang diderita oleh yang bersangkutan yaitu gangguan atau hambatan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa memerlukan

ketajaman dalam pendengaran, sebab dengan pendengarannya anak dapat menirukan suara-suara yang ada di sekitarnya. Hal ini juga berdampak pada pembendaharaan kata anak yang merupakan bagian penting dari bahasa. Sadjaah (2003) menyatakan bahwa kemampuan bahasa anak tunarungu mengalami kemiskinan dalam pembendaharaan kosatakata, sulit memahami kata-kata yang bersifat abstrak, dan sulit memahami kata-kata yang mengandung kiasan.

Penguasaan kosakata penting dikuasai, karena sebagai alat untuk berkomunikasi dalam menyatakan pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Penguasaan kosakata juga digunakan untuk menanggapi pertanyaan, menjawab pertanyaan dari gagasan orang lain (Keraf, 1988).

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Somad (1996) akibat dari ketunarunguan ialah hambatannya dalam berkomunikasi. Gangguan komunikasi tersebut mengakibatkan anak sulit mendengar yang dilanjutkan kesulitan dalam berbicara yang biasa disebut tunarungu-wicara. Kehilangan kemampuan mendengar mengakibatkan anak tidak pernah mengetahui apa itu suara atau bunyi sehingga anak tersebut juga mengalami kesulitan dalam memproduksi suara/bunyi. Kenyataanya, suara atau bunyi menjadi komponen utama dalam komunikasi. Hal itu juga mengakibatkan pemahaman anak tunarungu terhadap bahasa dan penggunaanya menjadi terhambat.

Hambatan tersebut tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan anak tunarungu wicara dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat dan saat proses belajar di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Somantri (2006) bahwa adanya gangguan pendengaran pada siswa tunarungu

menyebabkan mereka mengandalkan fungsi visualnya untuk memperoleh informasi yang ia butuhkan. Kesulitan dalam memahami bahasa mengakibatkan penyandang tunarungu cenderung mengartikan sesuatu secara negatif atau salah yang memberikan tekanan bagi emosinya. Tekanan pada emosinya ini dapat menghambat perkembangan pribadinya seperti menutup diri, agresif maupun ragu-ragu. Kesulitan berkomunikasi ini sering menjadi kendala utama bagi siswa tunarungu saat belajar di sekolah. Materi yang disampaikan oleh guru di kelas seringkali dipahami berbeda oleh siswa tunarungu.

Penelitian terkait dengan permasalahan perkembangan psikososial anak penyandang tunarungu pernah dilakukan Dammeyer (2009). Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan psikososial anak yang mengalami kehilangan pendengaran 3,7 kali lebih sulit dibandingkan dengan anak yang memiliki kemampuan pendengaran yang baik. Sementara itu, penelitian mengenai permasalahan kesehatan mental pernah dilakukan oleh Eldik, Treffers, Veerman, dan Verhulst (2004). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 41% anak penyandang tunarungu mengalami permasalahan emosi atau perilaku atau 2,6 kali dibandingkan dengan hearing children.

Mohammad Efendi (2009), seseorang yang terganggu pendengarannya seringkali tampak frustrasi, tidak aman, bimbang, dan ragu-ragu terhadap keberadaan dirinya. Keadaan tersebut dikarenakan sikap lingkungan mulai dari keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat sekitar yang memberi tekanan.

Tekanan tersebut dapat berupa cemoohan, ejekan, dan bentuk penolakan lain yang berdampak negatif. Sikap dari masyarakat tersebut dapat memberikan rasa tidak

aman, tidak dicintai, dan tidak diharapkan, sehingga anak tunarungu merasa tidak berharga. Akibatnya anak tunarungu sering menampakkan sikap-sikap asosial, bermusuhan, atau menarik diri dari lingkungan.

Meski demikian, jika ditinjau dari sisi perkembangan kognitif, pada umumnya intelegensi anak tunarungu secara potensial sama dengan anak pada umumnya, tetapi secara fungsional perkembangannya dipengaruhi oleh tingkat kemampuan bicara dan bahasa, keterbatasan informasi, dan daya abstraksi. (Sutjihati, 1996).

Sejalan dengan pendapat di atas Rahardja (2006) menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak tunarungu dipengaruhi oleh perkembangan bicara dan bahasa. Hambatan yang dimiliki oleh anak tunarungu dalam perkembangan kognitif lebih kepada fungsi perkembangan bahasanya, bicara, membaca, menulis.

Menurut Suparno (2007) sebenarnya siswa tunarungu memiliki kemampuan intelektual yang sama seperti siswa normal sehingga siswa tunarungu juga dapat berprestasi secara akademiknya, tetapi perkembangan intelektualnya ini menjadi lamban karena adanya keterbatasan dalam mendengar, berkomunikasi dan berbahasa. Fungsi intelektual anak tunarungu sulit diukur karena kebanyakan alat ukurnya berbentuk verbal, dimana sangat bergantung pada kemampuan bahasa seseorang. Sehingga meskipun banyak peneliian yang menunjukkan pengaruh ketunarunguan terhadap fungsi intelegensi, namun secara keseluruhan sebenarnya intelegensi itu sendiri tidak berpengaruh ( Mangunsong, 1998).

Oleh karena itu anak tunarungu dengan keterbatasannya juga berhak mendapatkan pendidikan seperti anak lainnya, anak-anak tersebut mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan layanan-layanan dari pemerintah

serta bantuan dari masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”

(Pemerintah RI, 2010). Pendidikan anak berkebutuhan khusus telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 32 (1), menyatakan bahwa: ”Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Salah satu layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus seperti tunarungu adalah sekolah luar biasa (SLB). Sekolah luar biasa (SLB) digunakan untuk membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan tingkat dan jenis luarbiasanya (Delpie, 2007). Mata pelajaran yang diajarkan di SLB sama seperti yang diajarkan disekolah umum lainnya.SLB di Indonesia dibedakan dalam beberapa kategori. Adapun kategori tersebut ialah SLB A untuk tunanetra, SLB B untuk tunarungu, SLB C untuk tunargrahita, SLB D untuk tunadaksa, SLB E untuk tunalaras, SLB F untuk autisme, dan SLB G untuk tunaganda. Dalam hal ini sekolah luar biasa bagi anak tunarungu ialah SLB B.

Pembagian SLB menurut jenis ketunaan anak dimaksudkan untuk menyederhanakan dan memudahkan penyelenggara program pendidikannya.

Selain itu, anak-anak yang menderita ketunaan yang sama, umumnya lebih mudah belajar dan berlatih bersama.

Dalam dunia pendidikan dibutuhkannya rencana pembelajaran yang mengatur tentang tujuan, isi, proses dan evaluasi. Standar kompetensi dan kompetensi dasar bagi tunarungu disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2013 Indonesia telah mengadopsi kurikulum 2013, namun di Sekolah luar biasa dalam pelaksanaanya masih menggunakan kurikulum KTSP. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan dimaksudkan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Standar nasional pendidikan terdiri atas: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Empat dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, dan Standar Penilaian merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk melakukan proses belajar.

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam jenjang pendidikan dimana berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa itu sendiri (Muhibbin, 1997).

Penilaian untuk menentukan apakah siswa tersebut berhasil atau gagal dan mengalami perubahan atau tidak, dilakukan dengan melaksanakan evaluasi prestasi belajar. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan yang dicapai oleh siswa, mengetahui kedudukan siswa di dalam kelas, untuk

mengetahui tingkat usaha siswa dalam belajar dan untuk mengetahui sejauh mana siswa menggunakan daya guna kognitifnya (Muhibbin, 1997). Tujuan dari evaluasi terbagi menjadi 5 (Muhibbin, 2003), yaitu 1) untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam kurun waktu tertentu. 2) untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya. 3) untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. 4) untuk mengetahui hingga sejauh mana siswa telah mendayagunakan kapasitas kognitifnya untuk keperluan belajar. 5) untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses belajar- mengajar.

Dalam evaluasi terdapat beberapa ragam evaluasi (Muhibbin, 1997) yaitu : a.

Pre test dan post test, Pre test adalah kegiatan yang dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru, bertujuan untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan.

Post test adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi, bertujuan untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan. b. Evaluasi prasyarat, Evaluasi ini sangat mirip dengan pre test.

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. c. Evaluasi diagnostik, Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian–bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. d. Evaluasi formatif, Evaluasi jenis ini dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran.

Tujuannya untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa. e. Evaluasi sumatif,

Penilaian sumatif dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Hasilnya dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akademik siswa dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat apakah siswa tersebut berprestasi atau tidak dan juga berkaitan dengan proses belajar yang dialami siswa itu sendiri. Dalam hal ini evaluasi yang dilakukan menunjukkan prestasi belajar siswa di sekolah. Dari berbagai macam ragam evaluasi di atas, pada penelitian ini menggunakan evaluasi sumatif dimana melihat nilai akhir pada hasil raport.

Prestasi belajar menurut Suryabrata (2006) adalah hasil belajar terakhir yang dicapai oleh siswa dalam jangka waktu tertentu, yang mana disekolah prestasi belajar siswa biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertentu.

Kemudian dengan angka atau simbol tersebut, orang lain atau siswa sendiri akan dapat mengetahui sejauhmana prestasi belajar yang telah dicapai. Dengan demikian, prestasi belajar disekolah merupakan b entuk lain dari besarnya penguasaan bahan pelajaran yang telah dicapai siswa, dan rapor bisa dijadikan hasil belajar terakhir dari penguasaan pelajaran tersebut. Seseorang tidak dapat memiliki prestasi belajar begitu saja tanpa ada hal yang mendorongnya untuk menunjukkan hasil belajar yang memuaskan.

Pembahasan mengenai prestasi belajar tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Purwanto (2013) mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal melipui faktor fisiologi yang terdiri dari panca indera serta faktor

psikologis yang terdiri dari bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan kemampuan kognitif. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan dan keluarga (pola asuh).

Keluarga sebagai pendidik pertama dan utama dalam proses belajar anak.

Dalyono (2008) mengatakan bahwa “lembaga pendidikan pertama bermakna bahwa sebelum anak menerima pendidikan dari lingkungan lain seperti sekolah atau masyarakat, terlebih dahulu anak akan menerima pendidikan di lingkungan keluarga”. Sedangkan sebagai lembaga pendidikan utama bermakna bahwa berhasilnya anak disekolah banyak berpengaruh dari pola asuh yang di terapkan orang tua.

Keluarga sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar memegang peranan penting. Peran orang tua tampak pada pola asuh yang di terapkan pada anak-anaknya. Menurut Baumrind yang dikutip oleh Muallifah (2009), pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control yaitu bagaimana orang tua mengontrol dan membimbing anak untuk melaksanakan tugas-tugasnya menuju proses pendewasaan. Pola asuh pada dasarnya diciptakan oleh adanya interaksi antara orangtua dan anak dalam hubungan sehari-hari sepanjang waktu,sehingga orangtua akan menghasilkan anak-anak sealiran, karena orangtua tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata melainkan dengan contoh juga. Tujuan pola asuh kepada anak menurut Shochib (2010) adalah untuk membentuk sikap kemandirian baik secara fisik,psikis,dan sosial.

Menurut Setiawan ( dalam Hurlock, 2010) “ orang tua harus dapat memberikan pola asuh yang tepat sesuai dengan perkembangan anaknya agar anak dapat menerima pola asuh yang diberikan kepadanya dengan baik yang dapat memotivasi belajarnya sehingga hasil belajarnya semakin meningkat”. Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya (Slameto, 2010). Orang tua yang memiliki anak tunarungu, tentunya memiliki pola asuh yang diberikan sedikit berbeda dengan anak-anaknya yang lain. Karena dengan adanya keterbatasan fungsi pendengaran itulah yang menjadikan orang tua lebih ekstra dalam membimbing dan mendidik anak tunarungu.

Pola asuh terhadap anak berkebutuhan khusus sangat penting. Orang tua harus melakukan kegiatan pengasuhan secara full time (setiap waktu) karena anak berkebutuhan khusus mempunyai masalah yang kompleks secara umum, yaitu masalah perkembangan sosial anak berkebutuhan khusus karena anak mengalami kesulitan dalam tingkah laku yang diperlukan untuk menjalin hubungan spesial di lingkungannya. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri sehingga perlu bantuan orang lain khususnya orang tua untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Bisono (2003) mengatakan bahwa orang tua yang mempunyai anak cacat fisik atau mental memerlukan kesabaran dalam membimbing anak penderita tunarungu, selain itu juga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai pribadi anak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farida Indriyani (2004) mengatakan bahwa pola asuh demokratis pada anak tunarungu ditunjukkan dengan sikap tegas yang diiringi dengan kehangatan dan penuh pengertian atas tindakan yang

dilakukan oleh anak tunarungu, orang tua akan memberikan hukuman ketika anak tunarungu melakukan kesalahan, dan memberikan pujian ketika anak melakukan pekerjaan dengan baik, tahap demi setahap melatih anak tunarungu untuk bertanggung jawab.

Menurut Hurlock (2010), pola asuh yang tepat yang diterapkan pada orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus adalah pola asuh demokratis karena demokratis dan keterbukaan dalam suasana kehidupan keluarga adalah syarat esensial terjadinya pengakuan orang tua oleh anak dan dunia anak oleh orang tua dan situasi kehidupan yang hayati bersama.

Pola asuh demokratis memang yang paling ideal untuk diterapkan baik pada semua anak maupun pada anak dengan berkebutuhan khusus. Tetapi mungkin adakalanya orang tua tidak menerapkan pola asuh ini dengan sepenuhnya, karena keterbatasan dari anak berkebutuhan khusus itu sendri akan melihat situasi dan kondisi. Adakalanya anak berkebutuhan khusus juga perlu diberikan pola asuh yang permisif dan otoriter.

Sedangkan pola asuh permisif pada anak tunarungu di lihat dengan memberikan kebebasan pada anak untuk menentukan tingkah laku dan kegiatannya, cenderung paasrah akan keadaan anak yang tuanrungu. Selain itu juga orang tua dengan pola asuh permisif lebih penyabar atau pemanja, segala sesuatu berpusat pada kepentingan anak, (Hurlock,2010).

Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter cenderung memperlakukan anaknya seperti boneka. Jadi segala kehidupannya diatur leh orang tuanya. Pola

asuh otoriter ini kurang efektif dalam mengasuh anak tunarungu, karena dengan keterbatasannya dalam mendengar, biasanya anak tunarungu rasa ingin tahunya lebih besar, karena secara mental mereka itu normal, sama dengan anak normal lainnya ( Puspitaningrum,2018)

Dalam keluarga yang ideal (lengkap) terdapat 2 individu yang sangat berperan penting yaitu ayah dan ibu. Meskipun peran dari ayah dan ibu berbeda, tetapi peran mereka pada dasarnya sama yaitu untuk menumbuhkan percaya diri, kemampuan dan kemandirian anak. Supriyapto ( 2001) bahwa orang tua dalam pola asuhnya harus dapat menciptakan relasi atau hubungan sehat dengan anak yang menyediakan kebutuhan fisik, serta keamanan bagi anak sehingga tercipta keluarga yang harmonis.

Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah anak tunarungu yang berusia 8 sampai 15 tahun dan berada di kelas 2 sampai kelas 6. Pada usia 8 sampai 15 tahun, menurut teori perkembangan Piaget, anak-anak berada dalam tahap operasional konkrit dan operasional formal. Pada tahap ini anak-anak masih sangat membutuhkan peran orang tua dalam merawat anak tunarungu. Di masa ini pola asuh pada anak tunarungu masih sangat melekat dan masih sangat mempengaruhi anak tunarungu. Karena seperti yang diketahui bahwa anak tunarungu memiliki keterbatasan dan dalam keterbatasannya itu anak tunarungu kerap merasa curiga kepada orang lain dan hanya percaya kepada orang tua dan gurunya. Tidak hanya itu saja, anak tunarungu juga membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, sebab anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam bahasa dan

komunikasinya. Perkembangan bahasa sangat berpengaruh pada perkembangan anak, karena perkembangan bahasa berkaitan erat dengan komunikasi anak.

Selain itu juga pada tahap ini, perkembangan kognitif anak sudah mampu berpikir abstrak dan peneliti melihat bahwa anak sudah mampu untuk menjawab semua kuisioner yang peneliti berikan dengan baik. Hal ini berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sebelum pengambilan data. Pernyataan ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Parasnis & Long (1979) yang menunjukkan bahwa anak tunarungu yang berhasil mencapai tahap kognitif operasional konkrit memiliki kemampuan tata bahasa dan kemampuan baca tulis yang lebih baik.

Terkait dengan pengaruh pola asuh terhadap prestasi belajar, beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk melihat pengaruh pola asuh terhadap prestasi belajar. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurwati (2009) bahwa ada hubungan tidak langsung yang positif dan signifikan pola asuh orang tua dengan prestasi belajar melalui motivasi belajar.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Yusniyah (2008) dalam penelitiannya bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar siswa sangat bergantung pada pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di rumah. Semakin demokratis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, maka akan semakin tinggi prestasi belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan angka indeks korelasi sebesar 0,60 yang berarti terdapat korelasi yang positif antara pola asuh orang tua dengan prestasi belajar siswa.

Penelitian lain mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh otoritatif dengan prestasi akademik pada siswa tunarungu kategori tuli kelas IV SD di Bali dengan koefisien korelasi sebesar 0,836 (Sanjiwani, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmawati (2010) tentang “Hubungan Gangguan Pendengaran Terhadap Prestasi Belajar (Studi Kasus Pada Siswa Kelas V SD Di Semarang)” menunjukkan hasil bahwa insidensi gangguan pendengaran pada siswa kelas V SD di kota Semarang sebesar 6,2%, dan terdapat hubungan antara gangguan pendengaran dan prestasi akademik, terutama prestasi belajar yang terkait kemampuan bahasa.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai prestasi belajar siswa tunarungu di tinjau dari pola asuh rang tua.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adakah perbedaan antara prestasi belajar siswa tunarungu bila ditinjau dari pola asuh orang tua?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat adakah perbedaan prestasi belajar siswa tunarungu bila ditinjau dari pola asuh orang tua?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan berguna bagi pengembangan ilmu dibidang psikologi khususnya pada bidang psikologi perkembangan mengenai perbedaan prestasi belajar anak tunarungu bila di tinjau dari pola asuh orang tua.

Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua untuk menerapkan pola asuh kepada anaknya yang menyandang tunarungu.

2. Selain itu penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan perbedaan pola asuh terkait dengan prestasi anak tunarungu.

3. Menggambarkan prestasi belajar anak tunarungu.

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN Bab I Pendahuluan

Di dalam bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan maslah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dalam penelitian, dimensi-dimensi pembentuk variabel penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, dinamika variabel penelitian. Serta hipotesis yang diajukan oleh peneliti.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, identifikasi terhadap variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, hasil uji coba alat ukur, uji validitas, dan reliabilitas, uji daya beda aitem,

Bab IV Analisa Data Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisa data yang memuat gambaran umum subjek penelitian dari berbagai aspek, hasil uji asumsi penelitian, hasil utama penelitian, nilai empirik dan hipotetik, kategorisasi data penelitian, dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, dan saran-saran baik saran-saran yang bersifat metodologis maupun saran-saran yang bersifat prakti

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anak Tunarungu

2.1.1 Defenisi Anak Tunarungu

Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai ransangan, terutama melalui indera pendengarannya. Andreas Dwidjosumarto (1990, dalam Soemantri 2006) mengemukakan bahwa seseorang yang tidak tahu atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dibedakan menjadi dua kategori yaitu tuli (deaf) dan kurang dengar ( low of hearing ). Tuli adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengaran tidak berfungsi lagi. Kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan/maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (hearing aids).

Pendapat yang serupa juga dipaparkan Murni Winarsih (2007) tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian maupun seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak berfungsiannya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari, yang berdampak

terhadap kehidupannya secara kompleks terutama pada kemampuan bahasa sebagai alat komunikasi yang sangat penting.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang dikatakan tunarungu ialah seseorang yang mengalami gangguan pada organ pendengarannya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Tunarungu

Menurut Somantri (2006), penyebab ketunarunguan ada beberapa faktor, yaitu:

a. Pada saat sebelum dilahirkan

1) Salah satu atau kedua orang tua anak menderita tunarungu atau mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya dominant genes, recesive gen, dan lain- lain.

2) Karena penyakit; sewaktu ibu mengandung terserang suatu penyakit, terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat kehamilan tri semester pertama yaitu pada saat pembentukan ruang telinga. Penyakit itu ialah rubella, moribili, dan lain-lain.

3) Karena keracunan obat-obatan; pada suatu kehamilan, ibu meminum obat- obatan terlalu banyak, ibu seorang pecandu alkohol, atau ibu tidak menghendaki kehadiran anaknya sehingga ia meminum obat penggugur kandungan, hal ini akan dapat menyebabkan ketunarunguan pada anak yang dilahirkan.

1) Ibu mengalami kesulitan persalinan sehingga persalinan dibantu dengan vacuum.

2) Prematuritas, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya.

b. Pada saat kelahiran

c. Pada saat setelah kelahiran

1) Ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak (meningitis) atau infeksi umum seperti diferi, morbili, dan lain-lain.

2) Pemakaian obat-obatan ototoksi pada anak-anak.

3) Karena kecelakaan yang mengakibatkan kerisakan alat pendengaran bagian dalam, misalnya jatuh.

2.1.3 Klasifikasi Anak Tunarungu

Klasifikasi menurut the comitee on conservation of hearing dari American academiy of optamology and otolaryngology (1959, dalam buku Edja Sadjaah 2005) sebagai berikut:

A.Non significant

Berada pada derajat 0 dB-25 dB. Kehilangan pendengaran ini tidak berarti.

Pada derajat ini termasuk anak normal. Dalam percakapan sehari-hari hampir tanpa kendala.

B.Slight handicap

Pada derajat 25 dB-40 dB. Pada tahap ini anak mengalami kesulitan dalam berbicara.

C.Mild handicap

Pada derajat 40 dB-55 dB. Anak memahami percakapan pada jarak 90-150 cm dari dirinya. Anak mengalami kesulitan mendengar dalam pembelajaran di kelas. Anak sudah membutuhkan alat bantu dengar.

D.Mark handicap

Antara 55-70 dB. Pada tahap ini mengalami lemah dalam berbicara, artikulasi tidak sempurna karena terbatasnya perbendaharaan kata. Agar dimengerti anak komunikasi harus keras dan berhadapan.

E.Severe handicap

Antara 70-90 dB. Kemampuannya yaitu dapat mendengarkan suara yang diperkeras pada jarak 1 kaki (30 cm). Kemampuan berbicara lemah sehingga membutuhkan teknik khusus.

F.Extreme handicap

Pada jarak 90 dB atau lebih. Tahap ini sering disebut tuli (the deaf).

Kemampuan yang dimiliki yaitu bunyi keras yang didengar hanya getaran, pola suara kurang jelas sebagai alat skomunikasi.

2.1.4 Karakteristik Anak Tunarungu

Karakteristik anak tunarungu dari segi fisik tidak memiliki karakteristik yang khas, karena secara fisik anak tunarungu tidak mengalami gangguan yang terlihat. Sebagai dampak ketunarunguannya, anak tunarungu memiliki

karakteristik yang khas dari segi yang berbeda. Permanarian Somad dan Tati Hernawati (1995) mendeskripsikan karakteristik ketunarunguan dilihat dari segi:intelegensi,bahasa dan bicara, emosi, dan sosial.

A.Karakteristik dari segi intelegensi

Intelegensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal yaitu tinggi, rata-rata dan rendah. Pada umumnya anak tunarungu memiliki intelegensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal.

Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelegensinya rendah namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelegensi yang dimiliki. Aspek intelegensi yang bersumber pada verbal seringkali rendah, namun aspek intelegensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang dengan cepat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meadow (dalam Mangunsong, 2009) Secara umum kemampuan penguasaan konsep pada anak tunarungu lebih terlambat dibandingkan dengan anak normal, sehingga anak tunarungu cenderung memiliki prestasi yang rendah pada semua mata pelajaran di bandingkan anak normal seusianya.

B.Karakteristik dari segi bahasa dan bicara

Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya karena kemampuan tersebut sangat erat

kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Bahasa merupakan alat dan sarana utama seseorang dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dan membaca, menulis dan berbicara, sehingga anak tunarungu akan tertinggal dalam tiga aspek penting ini. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa intensif yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbicara anak tunarungu juga dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh anak tunarungu. Kemampuan berbicara pada anak tunarungu akan berkembang dengan sendirinya namun memerlukan upaya terus menerus serta latihan dan bimbingan secara profesional. Dengan cara yang demikianpun banyak dari mereka yang belum bisa berbicara seperti anak normal baik suara, irama dan tekanan suara terdengar monoton berbeda dengan anak normal.

C.Karakteristik dari segi emosi dan sosial

Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan.

Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti:

egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap orang lain, perhatian mereka lebih sukar dialihkan, umumnya memiliki sifat yang polos dan tanpa banyak masalah, dan lebih mudah marah dan cepat tersinggung.

1) Egosentrisme yang melebihi anak normal

Sifat ini disebabkan oleh anak tunarungu memiliki dunia yang kecil akibat interaksi dengan lingkungan sekitar yang sempit. Karena mengalami gangguan

dalam pendengaran, anak tunarungu hanya melihat dunia sekitar dengan penglihatan. Penglihatan hanya melihat apa yang di depannya saja, sedangkan pendengaran dapat mendengar sekeliling lingkungan. Karena anak tunarungu mempelajari sekitarnya dengan menggunakan penglihatannya, maka aka timbul sifat ingin tahu yang besar, seolah-olah mereka haus untuk melihat, dan hal itu semakin membesarkan egosentrismenya.

2) Mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas

Perasaan takut yang menghinggapi anak tunarungu seringkali disebabkan oleh kurangnya penguasaan terhadap lingkungan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasanya yang rendah. Keadaan menjadi tidak jelas karena anak tunarungu tidak mampu menyatukan dan menguasai situasi yang baik.

3) Ketergantungan terhadap orang lain

Sikap ketergantungan terhadap orang lain atau terhadap apa yang sudah dikenalnya dengan baik, merupakan gambaran bahwa mereka sudah putus asa dan selalu mencari bantuan serta bersandar pada orang lain.

4) Perhatian mereka lebih sukar dialihkan

Sempitnya kemampuan berbahasa pada anak tunarungu menyebabkan sempitnya alam fikirannya. Alam fikirannya selamanya terpaku pada hal-hal yang konkret. Jika sudah berkonsentrasi kepada suatu hal, maka anak tunarungu akan sulit dialihkan perhatiannya ke hal-hal lain yang belum dimengerti atau belum dialaminya. Anak tunarungu lebih miskin akan fantasi.

5) Umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana dan tanpa banyak masalah Anak tunarungu tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik.

Anak tunarungu akan jujur dan apa adanya dalam mengungkapkan perasaannya. Perasaan anak tunarungu biasanya dalam keadaan ekstrim tanpa banyak nuansa.

6) Lebih mudah marah dan cepat tersinggung

Karena banyak merasakan kekecewaan akibat tidak bisa dengan mudah mengekspresikan perasaannya, anak tunarungu akan mengungkapkannya dengan kemarahan. Semakin luas bahasa yang mereka miliki semakin mudah mereka mengerti perkataan orang lain, namun semakin sempit bahasa yang mereka miliki akan semakin sulit untuk mengerti perkataan orang lain sehingga anak tunarungu mengungkapkannya dengan kejengkelan dan kemarahan.

2.1.5 Dampak Ketunarunguan

Ketunarunguan tersebut membawa dampak bagi penyandang tunarungu itu sendiri, menurut pendapat Murni Winarsih (2007) dampak ketunarunguan tersebut sebagai berikut:

A. Perkembangan motorik. Anak tunarungu mengalami gangguan dalam keseimbangan dan koordinasi umum.

B. Perkembangan kognitif. Anak tunarungu mengalami keterlambatan kognitif yang disebabkan keterlambatan kemampuan bahasa mereka.

C. Perkembangan emosional dan sosial. Anak tunarungu tidak dapat mendengar bunyi latar yang terjadi di sekitarnya. Mereka sering menghadapi suatu yang disadari secara tiba-tiba.

Kondisi ini berdampak pada perkembangan emosi dan sosial sebagai berikut:

1) Anak tunarungu memiliki sifat egosentris.

Anak tunarungu sering mengalami perasaan dan pikiran yang berlebihan sehingga mereka sulit melakukan adaptasi dengan lingkungan sosial.

2) Memiliki sifat impulsif.

Anak tunarungu melakukan tindakan yang diinginkan tanpa mengantisipasi akibat dari perbuatannya.

3) Sifat kaku.

Sifat yang dimiliki anak tunarungu menunjukkan sifat yang kurang luwes dalam memandang dunia dan tugas-tugas kesehariannya.

4) Sifat lekas marah dan mudah tersinggung.

Dalam percakapan sehari-hari anak tunarungu berprasangka orang lain sedang membicarakannya, sehingga anak tunarungu mudah tersinggung.

5) Perasaan ragu-ragu dan khawatir.

2.2 Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah luar biasa (SLB) merupakan bentuk lembaga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Sekolah luar biasa terdiri dari Taman Kanak- kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah pertama (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMALB). Hal tersebut tertulis dalam peraturan pemerintah no 72 tahun 1991 pasal 4 yaitu satuan pendidikan luar biasa yan terdiri dari TKLB,SDLB, SMPLB, dan SMALB.

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa pasal 2 disebutkan bahwa “ pendidikan luar biasa bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau gangguan mental agar

mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan”

Di Indonesia SLB di kategorisasikan menjadi beberapa jenis. Adapun kategorisasi SLB berdasarkan kekhususannya menurut UU Sisdiknas No 20/2003 Pasal 32 ayat 1 yaitu :

a. SLB bagian A untuk tunanetra b. SLB bagian B untuk tunarungu

Sc. SLB bagian C untuk tunagrahita (C untuk tunagrahita ringan dan C1 untuk tunagrahita sedang)

d. SLB bagian D untuk tunadaksa (D untuk tunadaksa ringan dan D1 untuk tunadaksa sedang)

e. SLB bagian E untuk tunalaras

f. SLB bagian F untuk autisme g. SLB bagian G untuk tunaganda

2.3 Pola Asuh

2.3.1 Defenisi Pola Asuh

Gunarsa (2002) menyatakan pola asuh orang tua merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya) dan kebutuhan psikologis (afeksi atau perasaan) tetapi juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan.

Pola asuh orang tua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak yang merupakan pola pengasuhan tertentu dalam keluarga yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak (Baumrind dalam Irmawati, 2002). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Papalian, Olds & Feldman ( 2008) Pola asuh orang tua dapat berupa suatu tata cara atau perbuatan (ibu/bapak atau wali), dalam menjaga, mendidik serta merawat anaknya, dalam lingkungan sosial yang dimiliki dimana pola asuh orang tua akan turut menentukan terbentuknya sikap dan watak pada anak dalam menjalani hidupnya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh adalah pola interaksi antara anak dengan orang tua sebagai pemenuhan fisik dan psikologis guna terbentuknya sikap dan watak pada anak dalam menjalani hidupnya.

2.3.2 Aspek-Aspek Pola Asuh Orang Tua

Baumrind (dalam Damon & Learner,2006) mengatakan bahwa terdapat tiga aspek pola asuh orang tua yaitu warmth (kehangatan), control (pengaturan), dan communication (komunikasi). Berikut penjelasannya:

a. Warmth (kehangatan): ditandai dengan adanya kasih sayang dan keterlibatan emosi antara orang tua dan anak.

b. Control (pengaturan): ditandai dengan orang tua menerapkan cara disiplin kepada anak yang dilakukan secara konsisten.

c. Communication (komunikasi): ditandai dengan orang tua memberikan penjelasan kepada anak mengenai standar atau aturan serta reward atau punish yang dilakukan kepada anak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dari pola asuh orang tua meliputi: warmth, control, dan communication.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua

Adapun faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Edwards (2006):

a. Pendidikan orang tua

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka dalam menjalankan pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan antara lain: terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati

segala sesuatu yang berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya menyediakan waktu untuk anak-anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan anak.

b. Lingkungan

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anaka, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya.

c. Budaya

Sering kali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat disekitarnya dalam mengasuh anak. Karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak kearah kematangan. Orang tua mengharapkan anaknya kelak diterima oleh masyarakat dengan baik, oleh karena itu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga mempengaruhi setia orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap anaknya (Anwar,2000).

2.3.4 Tipe –Tipe Pola Asuh

Baumrind (dalam Santrock, 2007) menyebutkan tiga jenis pola pengasuhan anak yang biasa diterapkan oleh orang tua :

A. Pola Asuh Otoriter (Authoritarian)

Merupakan pola asuh yang bersifat menghukum, memiliki kendali yang kuat dan memberikan batasan yang jelas. Orang tua yang otoriter cenderung bersikap memaksakan kehendak atau keinginan terhadap anak mereka. Remaja dengan penerapan pola asuh ini biasanya memiliki permasalahan dalam perilaku sosial, kemampuan komunikasi yang rendah dan mengalami kesulitan dalam memulai suatu ,hal ini dikarenakan anak tidak terbiasa melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya sendiri (Santrock, 2007).

Menurut Baumrind (1972., dalam Santrock, 2007) terdapat ciri-ciri sikap yang di terapkan pola asuh orang tua otoriter, yaitu:

a) Orang tua memberikan hukuman secara fisik.

b) Orang tua cenderung bersikap memaksakan kehendak atau mengharuskan remaja menuruti perintahnya tanpa diskusi terlebih dahulu

c) Bersikap kaku.

B. Pola Asuh Demokratis (Authoritative)

Orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya namun tetap memberikan batasan agar anak dapat mengontrol perilakunya sendiri. Orang tua membangun komunikasi aktif serta hubungan timbal balik yang sesuai dengan anak,serta memperlihatkan kehangatan dan kasih saying kepada anaknya. Remaja yang diasuh dengan tipe pengasuhan ini cenderung kompeten, bertanggung jawab, memiliki kepercayaan diri yang baik dan memiliki kesadaran diri yang tinggi dalam menunjukan perilakunya (Santrock, 2007).

Menurut Baumrind (1972., dalam Santrock, 2007) terdapat ciri-ciri sikap yang di terapkan pola asuh orang tua demokratis, yaitu:

a) Orang tua memandang anak sebagai suatu yang realists dan tidak menuntut hal yang berlebihan sesuai dengan kemampuan anak.

b) Orang tua memberikan kebebasan pada remaja untuk melakukan tindakan yang disukai

c) Menunjukkan respon terhadap bakat yang dimiliki remaja.

d) Mendorong remaja untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan. e) Memberikan pengertian mengenai hal baik dan hal buruk.

f) Menghargai keberhasilan yang telah diraih remaja C. Pola Asuh Permisif

Adalah suatu gaya pengasuhan yang mana orangtua tidak membuat aturan dan batasan yang jelas. Tuntunan terhadap anak rendah. Orangtua tidak memonitor aktivitas anak. Dan anak bebas untuk mengekspresikan emosi dan dorongan yang ada dari dalam diri sesuka hatinya. Jika peraturan dibuat, peraturan tersebut hanyalah formalitas. Anak tidak memiliki kewajiban untuk menaati peraturan tersebut.

Menurut Baumrind (1972., dalam Santrock, 2007) ciri-ciri sikap yang di terapkan pola asuh orang tua permisif, yaitu:

a) Orang tua tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka.

b) Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya.

c) Orang tua tidak pernah menegur atau tidak berani menegur perilaku anak, meskipun perilaku tersebut sudah keterlaluan atau diluar batas kewajaran.

2.3.5 Dampak Pola Asuh

Menurut Baumrind (1972., dalam Santrock, 2007) masing-masing pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak akan memberikan dampak yang berbeda pula terhadap anak dalam bertingkah laku. Karakterisik anak sesuai dengan masing-masing pola asuh orang tua adalah sebagai berikut:

a) Pola Asuh Demokratis

Anak yang diasuh dengan pola asuh demokratis ini akan menghasilkan anak yang memiliki rasa harga diri yang tinggi, keingintahuan yang besar, merasa puas dengan apa yang telah dia dapatkan atau lakukan, memiliki kreatifitas yang baik, cerdas, memiliki kepercayaan pada orang tua sehingga akan lebih terbuka kepada orang tua serta menghormati maupun menghargai orang tua, tidak dapat stress dan depresi dengan mudah, memiliki prestasi dan teman yang banyak di lingkungannya (Baumrind 1972., dalam Santrock, 2007). Dariyo (2004) bahwa pola asuh demokratis ini, juga memiliki sisi yang negative terhadap anak, yaitu anak cenderung selalu berpatokan pada orang tua karena semua hal yang

dilakukan harus dipertimbangkan dengan orang tua. Di samping memiliki sisi positif dari anak, terdapat juga sisi negatifnya, di mana anak cenderung merongrong kewibawaan otoritas orang tua, karena segala sesuatu itu harus dipertimbangkan oleh anak kepada orang tua.

b) Pola Asuh Otoriter

Anak yang mendapatkan pola pengasuhan otoriter akan memiliki kepribadian yang sangat sensitive, penakut, sangat mudah untuk merasakan sedih dan tertekan, lebih suka menghabiskan waktu diluar rumah, membenci orang tua dan sering merasakan ketakutan. Dariyo (2004) menyebutkan bahwa remaja yang dididik dalam pola asuh otoriter, cenderung memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang semu.

c) Pola Asuh Permisif

Anak yang mendapatkan pola asuh seperti ini akan berkembang menjadi anak yang kurang perhatian, anak tidak disiplin, tidak hormat, tidak sensitif, agresif dan umumnya anak menentang kemauan orang tua, merasa tidak berarti, rendah diri, nakal, memiliki kemampuan sosialisasi yang buruk, control diri buruk, dan kurang menghargai orang lain (Baumrind, 1972., dalam Santrock, 2007). Dariyo (2004) juga menambahkan bahwa pola asuh permisif yang diterapkan orang tua, dapat menjadikan anak kurang disiplin dengan aturan-aturan sosial yang berlaku.

Namun bila anak mampu menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab, maka dapat menjadi seorang yang mandiri, kreatif, dan mampu mewujudkan aktualitasnya.

2.3.6 Pengukuran Pola Asuh

Pengukuran pola asuh yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi Parental Authority Questionnaire (PAQ) yang dikembangkan oleh Buri (1991).

PAQ di desain berdasarkan pengukuran tiga pola asuh Baumrind yaitu pola asuh demokratis,otoriter,dan permisif (1991). PAQ terdiri atas 30 aitem yang masing- masing subskala memiliki 10 aitem yang mengukur pola asuh ayah dan ibu. Yang terdiri dari pola asuh demokratis memiliki 10 aitem, pola asuh otoriter memiliki 10 aitem dan pola asuh permisif memiliki 10 aitem. PAQ yang diadaptasi peneliti memiliki 4 alternatif jawaban (SS= Sangat Setuju, S-= Setuju, N= Netral, TS=

Tidak Setuju, dan STS= Sangat Tidak Setuju).

2.4 Prestasi Belajar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru. Menurut Oemar Hamalik (2001) prestasi belajar dapat diartikan sebagai hal- hal yang telah dicapai seseorang. Untuk mengetahui apa yang telah dicapai tersebut dilakukan suatu tes,dimana jenis tes yang digunakan untuk memperoleh keterangan tentang hal tersebut adalah prestasi belajar.

Menurut Sumadi (2002), prestasi belajar sebagai nilai yang merupakan bentuk perumusan akhir yang diberikan oleh guru terkait dengan kemajuan atau

prestasi belajar siswa selama waktu tertentu, merupakan bukti keberhasilan dari seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar dalam waktu tertentu. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Ilyas (2008), prestasi belajar adalah hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar yang diberikan berdasarkan atas pengukuran tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar ialah hasil yang diperoleh dari proses belajar selama beberapa waktu tertentu, sebagai evaluasi seberapa jauh proses pembelajaran telah berlangsung.

2.4.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Prestasi belajar siswa yang kurang baik tidak selalu dikarenakan siswa itu bodoh atau mempunyai IQ yang rendah. Prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Guru dan orangtua merupakan pendidik disekolah maupun dirumah harus dapat mengetahui dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi siswa. Menurut Slameto (2010), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yang digolongkan menjadi dua golongan, yaitu:

1) Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, antara lain: faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan), dan faktor kelelahan.

2) Faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar individu, antara lain:

faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang

tua, latar belakang kebudayaan), faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, Disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah), dan faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat).

2.4.2 Pengukuran Prestasi Belajar

Dalam kegiatan pembelajaran, siswa dikatakan berhasil atau tidak, salah satu caranya dengan melihat nilai-nilai hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini prestasi belajar diukur dengan melihat hasil belajar siswa tunarungu selama setahun di sekolah yang dilihat dari hasil akhir siswa tunarungu di sekolah. Hasil akhir siswa tunarungu dilihat dari keseluruhan mata pelajaran yang di pelajari disekolah. Dari hasil akhir yang di dapat kemudian di rata-ratakan untuk menentukan peringkatnya.

2.5 Prestasi Belajar dan Pola Asuh

Pendidikan adalah sebuah proses panjang yang dialami oleh setiap individu.

Pendidikan berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Keberhasilan dari suatu proses pembelajaran dapat dilihat dari prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan (Slamento,2010). Sedangkan menurut Azwar (2012) prestasi belajar merupakan hasil yang telah di capai siswa dalam belajar.

Berbicara mengenai prestasi belajar tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seseorang. Menurut c) faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dibedakan menjadi 2, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kesehatan jasmani, intelegensi, bakat, minat, motivasi, dan gaya belajar. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam hal ini faktor keluarga dapat dilihat dari pola asuh yang diterapkan orang tua dirumah.

Proses pendidikan tidak mutlak harus dibebankan kepada guru. Orang tua mempunyai tanggungjawab penuh atas anak-anaknya. Peran orang tua menyediakan materi dan membantu anaknya saat-saat mengalami kesulitan dalam proses belajar. Peranan orang tua dalam lingkungan keluarga siswa adalah sebagai pendorong yang memberi semangat, penasehat serta teman, menjadi contoh bagi anaknya selain sebagai orang yang mencintai, yang memberi kasih sayang, dan tempat bertanya anaknya. Orang tua tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan hidup yang berupa material, tetapi juga harus memberikan pendidikan.

Keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak.

Keluarga merupakan proses penentu dalam keberhasilan belajar. Orang tua sebagai pendidik pertama karena orang tualah yang mendidik anaknya sejak dini dan sebagai pendidik utama karena pendidikan yang diberikan orang tua merupakan dasar dan sangat menentukan perkembangan anak selanjutnya.

Pendidikan dasar yang baik harus diberikan kepada anggota keluarga sendini mungkin dalam upaya memerankan fungsi pendidikan dalam keluarga, yaitu

menumbuhkembangkan potensi laten anak, sebagai wahana untuk mentransfer nilai-nilai dan sebagai agen transformasi kebudayaan ( Djamarah, 2004).

Orang tua memiliki peran penting dalam mempengaruhi belajar seorang anak.

Bagaimanapun orang tua dalam mendidik anaknya dapat mempengaruhi keberhasilan anak dalam belajarnya. Sikap atau respon orang tua dan lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk mengetahui. Pola asuh mengarah pada kedisiplinan dan kemandirian anak sehingga anak dapat melatih dirinya untuk melakukan suatu hal secara sendiri. Kedisiplinan sangat perlu di terapkan agar pada akhirnya anak dapat mandiri dalam melakukan sesuatu, dalam hal belajar pun berasal dari kemampuan senidri untuk sukses dan berprestasi.

Menurut Clark (dalam Sujana, 2000) bahwa berhasilnya siswa disekolah 70%

diengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan.

2.6 Prestasi Belajar Anak Tunarungu ditinjau dari Pola Asuh Orangtua.

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang karena mempunyai peranan penting dalam menentukan arah hidup dan keberhasilan seseorang. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga perlu di terapkan oleh model pendidikan kepada anak sedini mungkin. Terlebih pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di usia dini yang memegang peranan penting dalam memacu kemampuan pada saat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.

Anak dengan gangguan pendengaran (tunarungu) seringkali menimbulkan masalah tersendiri, terutama masalah komunikasi. Ketidakmampuannya untuk berkomunikasi berdampak luas bagi keterampilan bahasa, membaca, menulis

maupun penyesuaian sosial. Kendala komunikasi ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi prestasi belajar siswa tunarungu di kelas. Siswa tunarungu yang sering salah menangkap maksud penjelasan guru di kelas sangat besar kemungkinannya untuk gagal saat ulangan, dan jika kegagalan ini terjadi berulang-ulang maka akan berpengaruh terhadap prestasi belajamya. Bisa jadi siswa tunarungu ini pandai, tapi karena salah menangkap penjelasan guru di kelas berakibat pada prestasi belajarnya yang menjadi kurang baik. Menurut kajian, mendengar dapat menyerap 20% informasi, lebih besar dibandingkan membaca yang hanya menyerap 10% informasi.

Perkembangan bahasa sangat berkaitan erat dengan ketajaman pendengaran, akibat terbatasnya ketajaman pendengaran, anak tunarungu tidak mampu mendengar dengan baik. Dengan demikian pada anak tunarungu tidak terjadi proses peniruan suara, proses peniruannya hanya terbatas pada peniruan visual. Anak tunarungu akan mempunyai prestasi lebih rendah jika dibandingkan dengan anak normal untuk materi pelajaran yang diverbalkan (Permanarian,1995).

Mengenai kondisi diatas, menurut Hadis (1998) bahwa kesulitan siswa tunarungu lebih tinggi dibandingkan dengan siswa normal sebagai akibat dari ketunarunguan yang dimilikinya. Gentile (dalam Efendi, 2008 ) mengungkapkan anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam hal akademik dimana, siswa tunarungu berusia 17 tahun memiliki kemampuan setingkat dengan anak kelas IV dalam hal membaca dan berhitung. Sama dengan Gentile, Jensema (dalam Efendi, 2008 ) mengungkapkan bahwa kemampuan membaca anak tunarungu usia 14 tahun setingkat dengan anak kelas III. Seorang anak yang memiliki hambatan