7

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan

yang tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan

anak kerena keterbatasan fisik maupun mental (Ilahi, 2013: 23). Menurut Kustawan (2012: 7) pendidikan inklusi

adalah sistem pendidikan yang terbuka bagi semua

individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Konsep inklusi

memberikan pemahaman mengenai pentingnya

penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam

kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah (Smith, 2006: 45).

Mengutip dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009

pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti

pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik

pada umumnya. Pendidikan inklusi merupakan suatu

pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak

berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat.

8

dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan

persamaan hak dan kesempatan, keadilan dan perluasan

akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib

belajar 9 tahun, serta upaya mengubah sikap masyarakat

terhadap anak berkebutuhan khusus (Ilahi, 2013: 25). Pendidikan inklusi dinilai dapat menjadi jembatan

untuk mewujudkan pendidikan untuk semua (education

for all), tanpa ada seorangpun yang tertinggal dari layanan

pendidikan (Kemendikbud, 2012: 70). Tujuan dari pendidikan inklusi adalah agar semua anak memperoleh

pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuanya serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan

diskriminatif bagi semua anak (Kustawan, 2012: 9).

Pendidikan inklusi merupakan suatu sistem pendidikan yang terbuka yang tidak membeda-bedakan

latar belakang kehidupan anak sesuai dengan kondisi

individu. Sistem pendidikan inklusi memberikan

pemahaman tentang pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun metal. Konsep

pendidikan inklusi memberi kesempatan kepada peserta

didik tanpa diskriminasi untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Dari uraian diatas pendidikan inklusi merujuk pada

9

kepada semua anak tanpa membeda-bedakan latar belakang anak karena keterbatasan fisik ataupun mental

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam

lingkungan pendidikan pada umumnya. Jadi, pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang mengakomodasi

semua anak berkebutuhan khusus untuk belajar di

sekolah-sekolah umum agar dapat belajar bersama teman seusianya. Anak berkebutuhan khusus yang dimaksud

dalam penelitian ini yaitu anak-anak yang mengalami

kekurangan atau ketunaan dalam fisik ataupun mental

pada kategori ringan, bukan anak yang berkebutuhan khusus yang cerdas istimewa.

Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh mutu

proses belajar mengajar, sementara itu mutu proses belajar mengajar sangatlah ditentukan oleh berbagai faktor

(komponen) yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

a. Kurikulum (Bahan Ajar)

Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena kurikulum disusun untuk mewujudkan

tujuan pendidikan. Kurikulum yang digunakan dalam

penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum standar nasional yang berlaku

di sekolah umum (kemendikbud, 2013: 42). Kurikulum

pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah regular (Kurikulum Nasional) yang dimodifikasi

(diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak

10

karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya (Ilahi, 2013; 171).

Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan

kebutuhan anak, yang selama ini anak dipaksakan mengikuti kurikulum. Oleh sebab itu hendaknya

memberikan kesempatan untuk menyesuaikan

kurikulum dengan anak. Menurut Tarmansyah (2007: 154) untuk modifikasi kurikulum merupakan model

kurikulum dalam sekolah inklusi. Modifikasi pertama

adalah mengenai pemahaman bahwa teori model itu

selalu merupakan representasi yang disederhanakan dari realitas yang kompleks. Modifikasi kedua adalah

mengenai aspek kurikulum yang secara khusus

difokuskan dalam pembelajaran yang akan dibahas lebih banyak dalam praktek pembelajaran.

Modifikasi kurikulum dilakukan oleh tim

pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari; kepala sekolah, guru

kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus,

konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait

(Kemendikbud, 2013: 42). Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusi adalah kurikulum anak normal (regular)

yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan

kemampuan awal dan karakteristik siswa. b. Tenaga Pendidik (Guru)

Setiap sekolah penyelengara pendidikan inklusi

11

yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang diisyaratkan (Kustawan, 2012: 73).

Menurut kemendikbud (2012: 43) Secara umum tenaga

pendidik (guru) di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif meliputi guru kelas, guru mata

pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani

dan Kesehatan), dan Guru Pendidikan Khusus (GPK). 1) Guru Kelas

Guru kelas adalah pendidik atau pengajar pada

suatu kelas tertentu di sekolah dasar yang sesuai

dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, bertanggung jawab atas pengelolaan pembelajaran dan administrasi

kelasnya. Guru kelas berkedudukan disekolah dasar

yang ditetapkan berdasarkan kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah

(Kemendikbud, 2012: 45).

2) Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran atau bidang studi adalah

Guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai

kualifikasi yang dipersyaratkan di sekolah

(Kemendikbud, 2012: 45). Di sekolah dasar biasanya untuk mata pelajaran Pendidikan Agama serta mata

pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan diajarkan

12 3) Guru Pembimbing Khusus

Guru pembimbing khusus adalah guru yang

mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa atau

yang pernah mendapat pelatihan khusus tentang pendidikan luar biasa. Tugas guru pembimbing khusus

antara lain:

a) Menyusun instrumen assessment pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata

pelajaran.

b) Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak

sekolah dengan orang tua siswa.

c) Memberikan bimbingan kepada anak berkelainan,

sehingga anak mampu mengatasi

hambatan/kesulitannya dalam belajar.

d) Memberi bantuan kepada guru kelas dan guru

mata pelajaran agar dapat memberikan pelayanan

pendidikan khusus kepada anak luar biasa yang membutuhkan.

c. Peserta Didik

Sasaran pendidikan inklusi secara umum adalah

semua peserta didik yang ada di sekolah regular. Secara khusus sasaran pendidikan inklusi adalah setiap peserta

didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,

social, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (Kemendikbud, 2012: 40). Maka tentulah

13

berkelainan atau anak berkebutuhan khusus yang mana anak berkebutuhan khusus tersebut meliputi:

1) Anak tunanetra 2) Anak tunarungu 3) Anak tunagrahita 4) Anak tunadaksa 5) Anak tunalaras

6) Anak berkesulitan belajar 7) Anak lamban belajar 8) Anak autis

9) Anak yang memiliki gangguan motorik

10) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya

11) Anak tunaganda

12) Anak yang memiliki kelainan lainnya (Kustawan, 2012: 31).

d. Sarana-Prasarana

Sekolah inklusi menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin

kelancaran program pendidikan. Sarana dan prasarana

di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi harus aksesibel bagi semua peserta didik khususnya peserta

didik berkebutuhan khusus (Kustawan, 2012: 80).

e. Keuangan/Dana

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya

kegiatan belajar mengajar bersama

komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dalam rangka

penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu dialokasikan

14

1) Kegiatan identifikasi input siswa. 2) Modifikasi kurikulum.

3) Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat. 4) Pengadaan sarana-prasarana.

5) Pemberdayaan peran serta masyarakat. 6) Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

f. Lingkungan (Hubungan Sekolah dengan Masyarakat)

Penyelenggaraan pendidikan inklusi memerlukan

partisipasi anggota masyarakat dan pihak ketiga yang tidak mengikat. Masyarakat selaku mitra sekolah

penyelenggara pendidikan inklusi memiliki peran yang

strategis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dan

pembangunan pendidikan, baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas,

maupun tenaga kependidikan (Kustawan, 2012: 100).

Oleh karena itu, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan sekolah. Sehingga

bukan hanya Kepala Sekolah dan Dewan Guru tetapi

masyarakat setempat terlibat pula.

Pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan

yang tidak membeda-bedakan dan memberikan

kesempatan kepada anak yang memiliki kelainan untuk mengikuti pembelajaran pada umumnya. Pendidikan

inklusi menempatkan siswa berkelainan kedalam kelas

regular untuk belajar dalam lingkungan belajar siswa

normal. Konsep pendidikan ini untuk menjangkau semua individu agar dapat belajar tanpa kecuali.

Pendidikan inklusi diharapkan dapat menjadi

15

bersekolah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan inklusi diharapkan

dapat menjawab kesenjangan yang terjadi di masyarakat

berkaitan dengan pemenuhan hak warga negara dalam bidang pendidikan. Semua anak mendapat kesempatan

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

sesuai dengan kebutuhanya sehingga dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Dalam sekolah inklusi terdapat banyak komponen

yang perlu dimodifikasi untuk mengimplementasikan

pendidikan inklusi. Kurikulum pada pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum standar

nasional yang berlaku disekolah umum. Namun karena

keragaman peserta didik maka dilakukan modifikasi terhadap kurikulum tersebut. Modifikasi dilakukan

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan

peserta didik.

Pada sekolah yang melaksanakan pendidkan

inklusi harus memiliki tenaga pendidik yang

berkompetensi dalam melaksanakan pembelajaran bagi

peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. Penerimaan peserta didik pada sekolah inklusi harus

mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.

Dimana peserta didik yang diterima harus disesuaikan dengan guru yang mempunyai kompetensi khusus.

Sekolah inklusi harus menyediakan sarana dan

16

program sekolah inklusi. Sarana dan prasarana di sekolah inklusi harus aksesibel bagi semua peserta didik

terutama yang berkebutuhan khusus. Dalam hal

pendanaan sekolah inklusi memerlukan biaya yang dialokasikan untuk kegiatan khusus demi kelancaran

penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi menjadi tangung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Pelaksana pendidikan inklusi diharapkan mampu

memberdayakan masyarakat dalam penyelengaraan

pendidikan inklusi agar berjalan secara optimal. Masyarakat selaku mitra sekolah memiliki peran yang

strategis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

B. Evaluasi Program

a.Pengertian evaluasi program

Pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang

sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas

(nilai dan arti) dari sesuatau, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan

(Arifin, 2012: 2). Sukardi (2008: 1) menambahkan

evaluasi merupakan proses memahami, member arti, mendapatkan, dan mengomunikasikan suatu informasi

bagi keperluan pengambilan keputusan.

Menurut Arikunto (2010: 2) Evaluasi adalah

17

digunakan untuk menentukan alternatif yang tetap dalam mengambil sebuah keputusan.

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan

berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajkan informasi tentang

suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar

membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2014: 6).

Menurut Stufflebeam (2007: 326), evaluasi merupakan

proses untuk menggambarkan, mendapatkan,

melaporkan dan menerapkan informasi deskriptif dan pertimbangan mengenai nilai/manfaat beberapa obyek,

nilai, sifat penting dan kejujuran beberapa obyek guna

memandu proses pengambilan keputusan, mendukung akuntabilitas, menyebarluaskan praktek-praktek yang

efektif, dan meningkatkan pemahaman mengenai

fenomena yang ada. Informasi dari program yang dievaluasi haruslah jelas dan berdasarkan kondisi

sebenarnya sehingga evaluasi dapat berjalan sesuai

tujuan dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Evaluasi merupakan proses sistemtis yang bekelanjutan untuk mengumpulkan informasi yang

digunakan dalam menentukan alternatif untuk

mengambil keputusan. Evaluasi dilakukan untuk menggambarkan serta menerapkan informasi deskriptif

18

evaluasi harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan cara sistematis dan berkelanjutan.

Dari uraian diatas bahwa evaluasi merujuk pada

suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk

mengambil keputusan, menyusun kebijakan program

selanjutnya. Kegiatan evaluasi harus dilakukan berdasarkan kondisi sebenarnya sehingga evaluasi dapat

berjalan sesuai tujuan dan mendapatkan hasil yang

maksimal.

Widoyoko (2014:8) program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama

dan dalam pelaksanaanya berlangsung dalam proses yang

berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan bnyak orang. Arikunto (2010: 4) program

adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program

merupakan suatu sistem yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi

berkesinambungan. Wirawan (2012: 17) program adalah

kegiatan atau aktifitas yang dirancang untuk

melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas.

Program merupakan suatu kegiatan atau aktifitas

yang direncanakan dan pelaksanaanya berlangsung secara berkesinambungan. Kegiatan ini bukan hanya satu

kali namun dilakukan untuk waktu yang tidak terbatas.

19

pelaksanaannya terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.

Menurut Widoyoko (2014: 10) evaluasi program

merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat

keterlaksanaan atau keberhasilan suatu program dengan

cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya, baik terhadap program yang sedang berjalan maupun

program yang telah berlalu. Selanjutnya Suharsimi

Arikunto (2004: 14) menambahkan evaluasi program

adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan

kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijaksanaan secara

cermat dengan cara mengetahui efektivitas

masing-masing komponennya (Arikunto, 2010: 18). Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh

tujuan yang sudah tercapai, dan bagian mana yang belum

tercapai serta apa penyebabnya.

Menurut Wirawan (2012: 15), mengungkapkan evaluasi program adalah evaluasi dengan objeknya

program pendidikan, yaitu aktivitas yang dilaksanakan

untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi berbagai aspek pendidikan misalnya,

kurikulum, proses dan metode pembelajaran mata

20

sebagainya. Tayibnapis (2008) menjelaskan suatu evaluasi program harus mengumpulkan informasi yang valid,

informasi yang dapat dipercaya, informasi yang berguna

untuk program yang dievaluasi. Informasi dari program yang ingin dievaluasi haruslah jelas dan berdasarkan

kondisi nyata sehingga evaluasi dapat berjalan sesuai

dengan tujuan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Evaluasi program adalah proses penetapan secara

sistematis tentang nilai, tujuan, yang dilakukan secara

sengaja dan cermat untuk mengetahui tingkat

keberhasilan suatu program. Proses evaluasi dilakukan dengan mencari informasi yang valid sesuai fakta

dilapangan. Evaluasi program berguna untuk meneliti,

menilai, dan menentukan apakah program telah berjalan sesuai dengan tujuan.

Dari uraian diatas bahwa evaluasi program merujuk

pada suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi terhadap jalannya suatu

program guna mengetahui efektivitas masing-masing

komponennya. Evaluasi program berguna untuk

mengetahui tujuan yang sudah tercapai, dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya. Dari

hasil evaluasi dapat sebagi bahan pertimbangan untuk

21 b. Tujuan evaluasi program

Arikunto (2010: 18) menjelaskan bahwa tujuan

diadakannya evaluasi adalah untuk mengetahui

keterlaksanaan kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen

dan subkomponen program yang belum terlaksana dan

apa sebabnya. Secara umum penelitian evaluasi diperlukan untuk merancang, menyempurnakan, dan

menguji pelaksanaan suatu praktik pendidikan

(Sukmadinata, 2010: 121). Secara lebih rinci tujuan

evaluasi program adalah:

1) Membantu perencanaan untuk melaksanakan program.

2) Membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program.

3) Membantu dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau penghentian program.

4) Menemukan fakta-fakta dukungan dan penolakan terhadap program.

5) Memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, sosial, politik, dalam pelaksanaan program serta faktor yang mempengaruhi program.

Sudjana (2006: 48), tujuan khusus Evaluasi Program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk:

1) Memberikan masukan bagi perencanaan program.

2) Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program.

22

4) Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program. 5) Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan

pembinaan (pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program.

6) Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

Menurut Endang Mulyatiningsih (2011: 114-115),

evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk: 1) Menunjukkan sumbangan program terhadap

pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain.

2) Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan

Evaluasi program mempunyai tujuan membantu

memberikan masukan bagi perencanan dan pelaksanaan

suatu program. Evaluasi program dilakukan untuk penyempurnaan suatu program, perubahan program atau

penghentian program. Selain itu evaluasi program juga

memberikan masukan untuk memodifikasi perbaikan program, menemukan pendukung dan penghambat

program. Evaluasi program juga dapat memberikan

masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan bagi

penyelengara dan pelaksana program.

Dari uraian di atas dapat didefinisikan bahwa tujuan

evaluasi program adalah untuk membantu menemukan

23

Maka dari itu evaluasi program sangat penting dilakukan dalam rangka menilai keterlaksanaan program.

c. Faktor pendukung dan penghambat evaluasi program Evaluasi program memerlukan pemahaman bagaimana sebuah program dijalankan, serta apa saja

yang menjadi faktor pendukung dan penghambat program

tersebut. Menurut Muh. Mujab (2005: 40) beberapa faktor pendukung dan penghambat evaluasi program yaitu

1) faktor pendukung

a) Adanya dukungan dana dari pemerintah b) Adanya dukungan manajemen umum

c) Adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

d) Adanya dukungan dari masyarakat 2) faktor penghambat

a) Pemahaman program masih kurang

b) Kurangnya sumberdaya manusia yang betul-betul mengetahui program

c) Adanya dominasi pemerintah dalam penentuan lokasi dan alokasi penerima program

d) Petunjuk teksnis dan petunjuk pelaksana kadang kurang sesuai dengan kondisi realita

e) Masih besarnya dominasi aparat untuk memutuskan kebijakan

Donald P.Warwieck, (1988;17) mengatakan bahwa dalam tahap implemetasi program terdapat dua faktor

yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek yaitu :

Faktor pendorong (Facilitating conditions), dan Faktor penghambat (Impeding conditions). Adapun faktor-faktor

pendorong adalah:

1) Faktor pendorong (Facilitating conditions) a. Komitmen pimpinan politik

24

c. Komitmen para pelaksana (Implementer) d. Dukungan dari kelompok kepentingan 2) Faktor penghambat (Impeding conditions)

a. Banyaknya pemain (actor) yang terlibat b. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda c. Kerumitan yang melekat pada program itu

sendiri

d. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak

e. Faktor lain: Waktu dan perubahan kepemimpinan

Dari uraian diatas dapat didefinisikan bahwa dalam

pelaksanaan suatu program pasti ada faktor pendukung dan

faktor penghambat. Untuk itu dalam melaksanakan suatu

program tentu harus dapat mengelola sumber daya yang ada

secara maksimal. Selain itu juga harus dapat meminimalisir

faktor penghambat yang ada.

d. Manfaat evaluasi program

Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat

terutama bagi pengambil keputusan. Alasannya adalah dengan masukan hasil evaluasi program itulah para

pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut

dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Arifin (2009: 4) menguraikan manfaat evaluasi program yaitu

dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif

bagi pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan.

Keputusan yang diambil yaitu: 1) menghentikan program, 2) merevisi program, 3) melanjutkan program, 4)

menyebarluaskan program. Pendapat senada juga

25

kegiatan evaluasi program dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari

program yang telah dilaksanakan. Manfaat dari evaluasi

program dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan

program.

Evaluasi program sangat bermanfaat untuk memberikan berbagai informasi tetang keterlaksanaan

suatu program. Hasil evaluasi program dapat

dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam

mengambil keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan

program, dan menyebarluaskan program.

Dari uraian diatas evaluasi program bermanfaat untuk memberikan informasi yang akurat dan obyektif

dalam mengambil sebuah keputusan. Hasil evaluasi

program dapat digunakan untuk penghentian, merevisi,

melanjutkan, dan menyebarluaskan program.

Ada beberapa model evaluasi yang dikenal dan

digunakan untuk mengevaluasi di bidang pendidikan.

Model evaluasi muncul karena adanya usaha eksplanasi secara kontinu yang diturunkan dari perkembangan

pengukuran dan keinginan manusia untuk berusaha

menerapkan prinsip-prinsip evaluasi pada cakupan yang lebih abstrak pada bidang ilmu pendidikan, perilaku dan

seni (Sukardi, 2010). Model model evaluasi menurut

26

Oriented Model dikembangkan oleh Tyler, Goal Free Evaluation Model dikembangkan oleh Scriven, Formatif Sumatif Evaluation Model dikembangkan oleh Michael Schiven, Responsive Evaluation Model dikembangkan oleh Stake, CSE-UNCLA Evaluation Model, CIPP Evaluation Model dikembangkan Stufflebeam dan Discrepancy Evaluation Model dikembangkan oleh Prevus.

C. Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product)

Arikunto dan Cepi (2010) model CIPP adalah model

evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, jika tim elevator sudah

menentukan model CIPP sebagai model yang akan

digunakan untuk mengevaluasi program maka harus dianalisis terlebih dahulu berdasarkan

komponen-komponennya.

Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai

bidang, seperti pendidikan, manajemen, perusahaan, dan sebagainya serta dalam berbagai jenjang baik itu proyek,

program maupun institusi. Model CIPP yang dikenalkan

oleh Stufflebeam ini meliputi hal-hal sebagai berikut: a) Evaluasi Konteks (Context Evaluation),

27

kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.

b) Evaluasi Masukan (Input Evaluation), membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Informasi yang terkumpul selama tahap penilaian hendaknya digunakan untuk menentukan sumber dan strategi di dalam keterbatasan dan hambatan yang ada.

c) Evaluasi Proses (Process Evaluation) digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki.

d) Evaluasi Produk/Hasil (Product Evaluation), merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi proses diharapkan dapat membantu untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir maupun modifikasi program, karena data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi, atau dihentikan (Widoyoko, 2011: 181-183).

Arikunto (2008: 47) menjelaskan secara rinci terkait

evaluasi model CIPP, evaluasi context adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani,

28

menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi

process menunjuk pada apa kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program, kapan kegiatan akan selesai

dilksanakan. Evaluasi product merupakan kumpulan deskripsi dan “jugement outcomes” dalam hubungannya dengan context, input, dan process, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan program

sekolah inklusi.

Berikut ini akan dibahas komponen atau dimensi model CIPP yang meliputi, context, input, process, product. Berikut adalah indikator yang akan dievaluasi dalam

penelitian ini: a. Context

Evaluasi conteks pada penelitian ini menyajikan keadaaan lingkungan pembelajaran yang dilihat dari

karakteristik peserta didik yang dilayani di SD Negeri Klero 02.

b. Input

Evaluasi input berfokus pada pengumpulan informasi tentang kebijakan program sekolah inklusi terkait

sarana prasarana dan sumber daya manusia di SD

29

Evaluasi process terkait dengan ketrampilan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi di SD

Negeri Klero 02.

d. Product

Evaluasi product yakni evaluasi keluaran (output). Evaluasi keluaran terarah pada prestasi akademik dan

non akademik peserta didik dari pelaksanaan program

sekolah inklusi di SD Negeri Klero 02.

Penelitian ini merupakan studi evaluatif dengan

menggunakan model CIPP (Conteks, Input, Process dan

Product). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekolah inklusi di

SDN Klero 02. Dengan demikian evaluasi mencakup

evaluasi konteks dan evaluasi input pada tahap perencanaan program, evaluasi proses pada tahap

implementasi program, evaluasi produk yang mencakup

evaluasi keluaran pada tahap akhir pelaksanaan program.

Pada akhirnya hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi suatu alternative keputusan kegiatan selanjutnya.

D. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan

Berikut ini merupakan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian evaluasi program

pelaksanaan sekolah inklusi, antara lain:

1. Penelitian Sunardi (2011) dengan judul “The

30

mayoritas sekolah-sekolah ini telah mengembangkan rencana strategis (untuk program inklusif), secara

sah mengangkat para koordinator, melibatkan

beberapa kelompok terkait, dan menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi rutin. Namun, masih

banyak sekolah yang belum merestrukturisasi

organisasi mereka.

2. Hartanti Sulihandari (2013), penelitiannya yang berjudul “Pendidikan Agama Islam Berbasis Inklusi Bagi Siswa Tunanetra Di SMA Negeri 1 sewon Bantul“ menghasilkan (1)Sekolah yang ditunjuk mengadakan layanan pendidikan inklusi berhak melakukan

berbagai modifikasi atau penyesuaian, baik alam hal

kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan, sistem pembelajaran serta sistem

penilaiannya. Pelaksanaan pendidikan agama Islam

berbasis inklusi tidak terlepas dari komponen-komponen pembelajaran, yaitu kurikulum, pendidik,

anak didik, materi, metode, media dan evaluasi.

Kurikulum yang dipakai di SMA Negeri 1 Sewon

adalah KTSP dengan modifikasi. (2) Kendala guru PAI alam menerapkan PAI berbasis inklusi bagi siswa

tunanetra yaitu kurangnya ketrampilan guru dalam

mengajar kelas inklusi, perhatian guru yang terbagi menjadi dua, keterbatasan waktu, dan keterbatasan

hati-31

hati dalam menyampaikan materi pelajaran untuk menjaga perasaan tunanetra.

3. Winda (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh”. Penelitiannya

menyimpulkan pelaksanaan inklusi di SD Negeri 14

Pakan Sinayan Payakumbuh tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam mengidentifikasi, asesmen,

RPP, PPI, tanggung jawab dan peranan guru, sarana

dan prasarana. Padahal hal itu tersebut penting

dilakukan serta menjadi penentu keberhasilan program inklusi di SD Negeri 14 pakan Sinayan

Payakumbuh.

4. Mohammed (2014) dalam penelitiannya yang berjudul

“Implementation of Inclusive Education in Ghanaian

Primary Schools: A Look at Teachers’ Attitudes”, menemukan bahwa guru bersikap positif terhadap inklusi tetapi memiliki sedikit pengetahuan tentang

praktek inklusi. Hal ini terbukti dalam pengunaan

adaptasi pembelajaran yang terbatas untuk

memenuhi kebutuhan individu. Oleh karena itu SD di Ghana yang mengimplementasikan program inklusi

menitikberatkan pada perilaku/sikap guru yang

berbeda dalam memperlakukan ABK.

5. Mitiku et all. (2014) dengan judul “Challenges and

Opportunities to Implement Inclusive Education”,

32

mendukung penddidikan inklusif tidak dapat diambil sebagai jaminan karena kurangnya kesadaran,

komitmen, dan kolaborasi serta ada tantangan nyata

yang menghambat implementasi penuh dari pendidikan inklusi. Secara umum dapat disimpulkan

bahwa tantangan lebih besar daripada kesempatan

pada implementasi penuh dari pendidikan inklusi dan harus ada kerjasama yang kuat diantara pemangku

kepentingan, LSM, dan badan-badan yang

bersangkutan dalam rangka mewujudkan perjalanan

menuju pendidikan inklusi.

Berdasarkan penelitian Sunardi (2011)

menunjukkan dalam hal manajemen institusi, mayoritas

sekolah-sekolah ini telah mengembangkan rencana strategis (untuk program inklusif), secara sah mengangkat

para koordinator, melibatkan beberapa kelompok terkait,

dan menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi

rutin. Sulihandari (2013), penelitian ini menghasilkan Sekolah yang ditunjuk mengadakan layanan pendidikan

inklusi berhak melakukan berbagai modifikasi atau

penyesuaian, baik dalam hal kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan, sistem pembelajaran serta

sistem penilaiannya. Kemudian Winda (2012), dalam

penelitiannya menyimpulkan pelaksanaan inklusi di SD Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh tidak berjalan

33

Mohammed (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa guru bersikap positif terhadap inklusi

tetapi memiliki sedikit pengetahuan tentang praktek

inklusi. Mitiku et all. (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ada beberapa peluang yang

mendukung penddidikan inklusif tidak dapat diambil

sebagai jaminan karena kurangnya kesadaran, komitmen, dan kolaborasi serta ada tantangan nyata yang

menghambat implementasi penuh dari pendidikan inklusi

Penelitian diatas menyatakan bahwa sekolah yang

menyelenggaraan pendidikan inklusi telah mengembangkan rencana strategis untuk program inklusi

dengan memodifikasi berbagai komponen seperti

kurikulum dan pembelajaran. Namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala. Sekolah

tidak mampu menyediakan tenaga pendidik yang trampil

sesuai dengan kebutuhan. Sarana dan prasarana sekolah tidak dapat menyediakan pelayanan kepada semua siswa

yang memiliki kebutuhan khusus.

Dari penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk

meneliti tentang pendidikan inklusi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan

penelitian yang terdapat di atas. Penelitian yang

dilakukan oleh peneliti menggunakan model evaluasi. Dimana penelitian ini menggunakan menggunakan suatu

34

Model CIPP memiliki kelebihan lebih komprehensif karena mencakup konteks, input, proses dan produk.

Model CIPP memiliki langkah-langkah yang jelas dalam

mengungkapkan setiap urutan program. Selain itu model ini telah dikenal dan diterapkan oleh para evaluator.

Akhir dari evaluasi ini bermanfaat untuk memberikan

rekomendasi terhadap keberadaan program. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri

Klero 02 dievaluasi dengan menggunakan model CIPP.

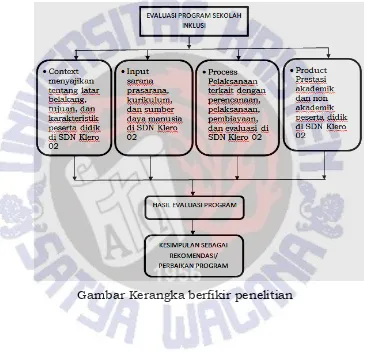

E. Kerangka berfikir

Evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Negeri Klero 02, bertujuan untuk

mengevaluasi program tersebut. Model evaluasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi CIPP (context, input, process dan product).

Kegiatan evaluasi terhadap komponen konteks dalam

pelaksanaan program sekolah inklusi terkait karakteristik peserta didik yang ada. komponen input meliputi sarana

dan prasarana dan sumberdaya manusia. Komponen

proses meliputi pelaksanaan kegiatan pembelajaran

dalam pelaksanaan program ini. Komponen produk adalah prestasi akademik dan non akademik peserta didik

dari pelaksanaan program sekolah inklusi.

Berdasarkan tujuan penelitian ini, bahwa kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah inklusi

berupaya untuk menganalisis program layanan tersebut

35

analisis keempat komponen tersebut, nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Negeri Klero

02. Pada akhirnya kesimpulan tersebut dapat dijadikan rekomendasi untuk keberlanjutan program.