PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERKELANJUTAN

MELALUI PENGUATAN LEMBAGA ADAT PAWANG UTEUN

DI KEMUKIMAN KEUH, LHOKNGA DAN LEUPUNG

ACEH BESAR

LAPORAN AKHIR KAMPANYE “PRIDE”

Dokumen laporan akhir ini disusun oleh:

Zakiah/Manajer Kampanye

Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh

PeNA

Small Grant Agreement No. G-5300-200-24

Banda Aceh

Februari 2008

Gambar Sampul: Menyanyi bersama (Lagu konservasi sekolah) dalam acara Lomba Lukis Lingkungan (Foto oleh Djuna Ivereigh/Rare)

Lomba lukis lingkungan merupkan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penjangkauan sekolah yang dilaksanakan dlam kampanye Bangga Melestarikan Alam. Dalam kampanye ini, anak-anak adalah secondary target yang mampu mempengaruhi orang tua dan keluarga di rumah sehingga kegiatan ini cukup efektif dalam menyebarluaskan pesa-pesan konservasi. Dalam kunjungan sekolah, anak-anak dapat belajar sambil bermain seperti bertemu dengan kostum “Si Kuneng” (sebutan untuk Cempala Kuneng yang menjadi maskot Kampanye Bangga), Tidak hanya anak-anak yang semangat tetapi kita juga dapat melihat semangat yang ditunjukan oleh para guru yang telah berkontribusi dan terlibat

LAPORAN AKHIR

KAMPANYE “PRIDE”

Judul Laporan:

KAMPANYE PRIDE: PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN

BERKELANJUTAN MELALUI PENGUATAN LEMBAGA ADAT PAWANG UTEUN DI KEMUKIMAN KEUH, LHOKNGA DAN LEUPUNG

ACEH BESAR

Nomor Perjanjian Hibah Kecil: G-5300-200-24

Sponsor:

USAID melalui Program Pelayanan Jasa Lingkungan (ESP) Lembaga Pelaksana:

Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA) Tanggal Publikasi:

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ...6

1 LATAR BELAKANG KAWASAN...8

1.1 Pendahuluan...8

1.2 Karakteristik Fisik Kawasan ...8

1.3 Ekosistem Kemukiman Kueh, Lhonga, dan Leupung... 11

1.4 Deskripsi Masyarakat... 14

1.5 Konservasi Alam dan Kawasan Target... 18

2 PENILAIAN KAWASAN... 20

2.1 Matriks Stakeholder... 20

2.2 FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) ... 23

Konsensus ... 25 Perbedaan Pendapat ... 27 Perbedaan Pengalaman... 27 Ide-ide Lain... 28 2.3 SURVEI MASYARAKAT ... 29 2.4 MODEL KONSEP ... 31

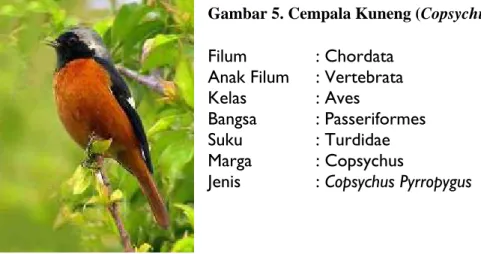

3 FLAGSHIP SPECIES: CEMPALA KUNENG... 34

3.1 Klasifikasi Taksonomi ... 34 3.2 Karakteristik Morfologis... 35 3.3 Distribusi ... 35 3.4 Perilaku ... 35 3.5 Reproduksi... 35 3.6 Makanan... 36 3.7 Status Konservasi ... 36

4 MATERI KOMUNIKASI & KEGIATAN KAMPANYE... 37

4.1 Materi Kampanye ... 37

4.2 Kegiatan Kampanye... 45

5 HASIL KAMPANYE PRIDE... 57

5.1 Peningkatan Pengetahuan dan Perubahan Sikap... 57

5.2 Perubahan Perilaku... 61

6 Tinjauan Kritis Kegiatan Kampanye Bangga ... 67

6.1 Program Kampanye dengan Pendekatan Sosial Marketing ... 68

7 REKOMENDASI... 71

DAFTAR PUSTAKA... 72

UCAPAN TERIMA KASIH... 73

LAMPIRAN 1: LEMBAR KUESIONER SURVEY... 74

LAMPIRAN 2: SKENARIO PANGGUNG BONEKA... 88

LAMPIRAN 3: LEMBAR EVALUASI KUNJUNGAN SEKOLAH ... 92

DAFTAR GAMBAR & PETA

Gambar 1. Kecamatan Lhoknga Sebelum Dan Sesudah Tsunami 26 Desember 2004 ... 12

Gambar 2. Proses Pelatihan Enumerator Survei (kiri) dan Pelaksanaan Interview (kanan)... 29

Gambar 3: Survei Pasca kampanye... 31

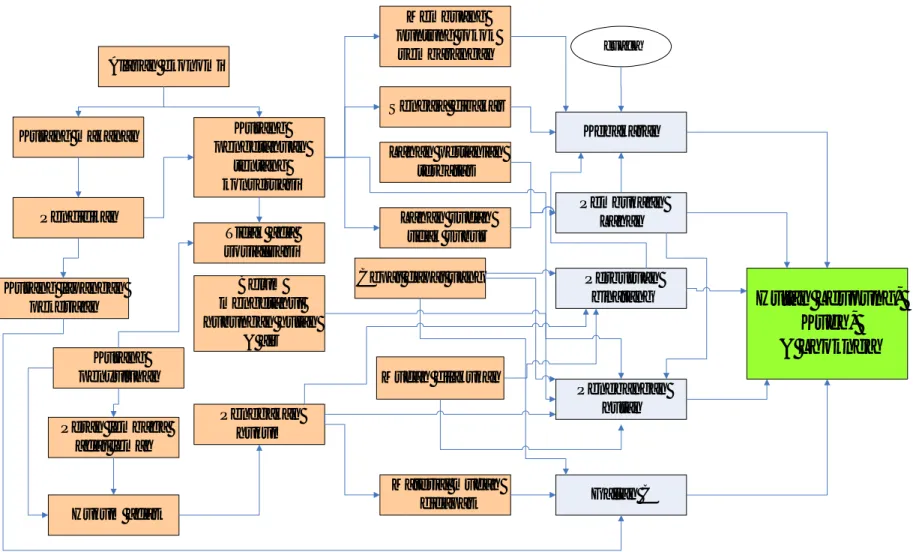

Gambar 4. Model konsep Ekosistem Hutan Kueh, Lhoknga dan Leupung... 32

Gambar 5. Cempala Kuneng (Copsychus Pyrropygus)... 34

Gambar 6. Poster Uteun Tajag Rakyat Seujahtra ... 38

Gambar 7. Anak sekolah Dasar sedang memakai Pin KMBA pada sebuah acara pameran ... 39

Gambar 8: factsheet yang selalu digunakan dalam setiap diskusi masyarakat ... 40

Gambar 9 : Lembar Dakwah... 40

Gambar 10: Stiker KBMA... 41

Gambar 11 : Buku Tulis KBMA... 41

Gambar 12 : Meja Belajar KBMA... 42

Gambar 13: Maskot “ Si Kuneng”... 43

Gambar 14 : Diskusi Kelompok Tani Mukim Kueh... 50

Gambar 15 : Sedang Membuat Draff Kunjungan Sekolah (Workshop Guru)... 50

Gambar 16: Seorang Pelajar Sedang Membaca Cara Menjaga Hutan Bersama Si Kuneng ... 51

Gambar 17: Kegiatan Sahabat Alam... 53

Peta 1. Peta DAS dan Wilayah Target Kampanye Bangga ...9

Peta 2. Informasi Spasial Daerah Potensi Banjir dan Curah Hujan... 11

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

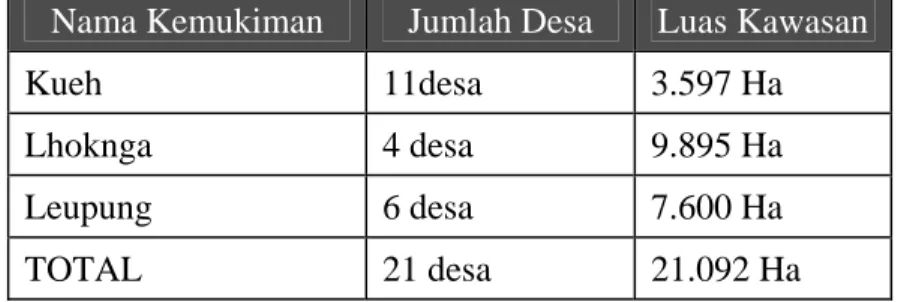

Tabel 1. Jumlah Desa dan Luas Kawasan Yang Menjadi Fokus Program... 10

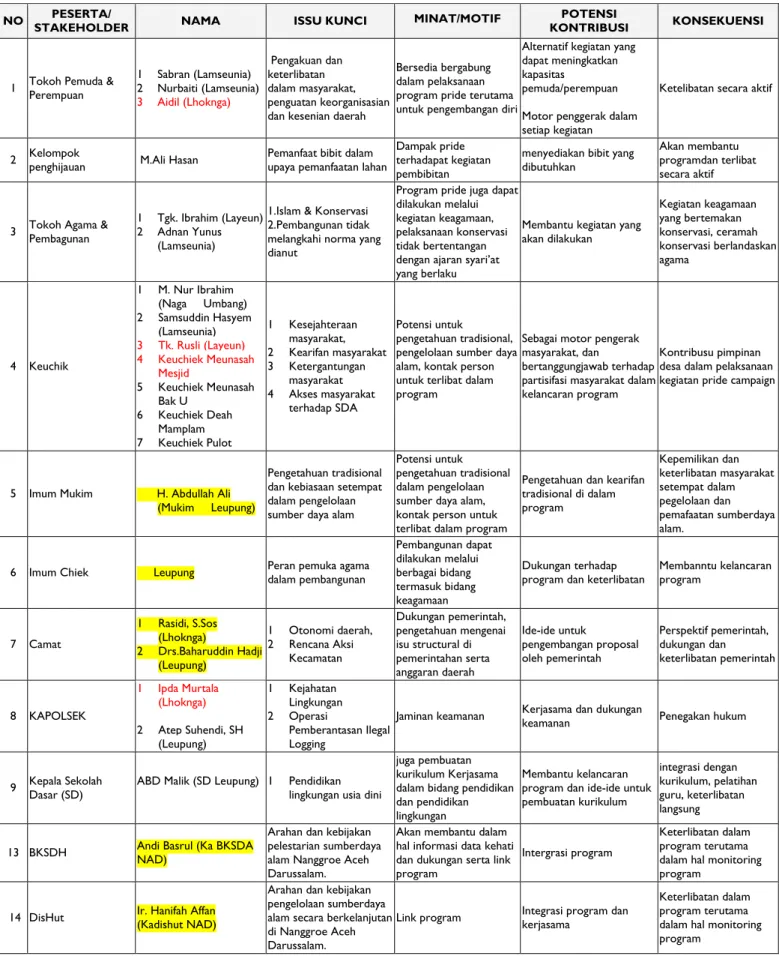

Tabel 2. Analisa Pemangku Kepentingan (Pertemuan Pertama dan Kedua)... 21

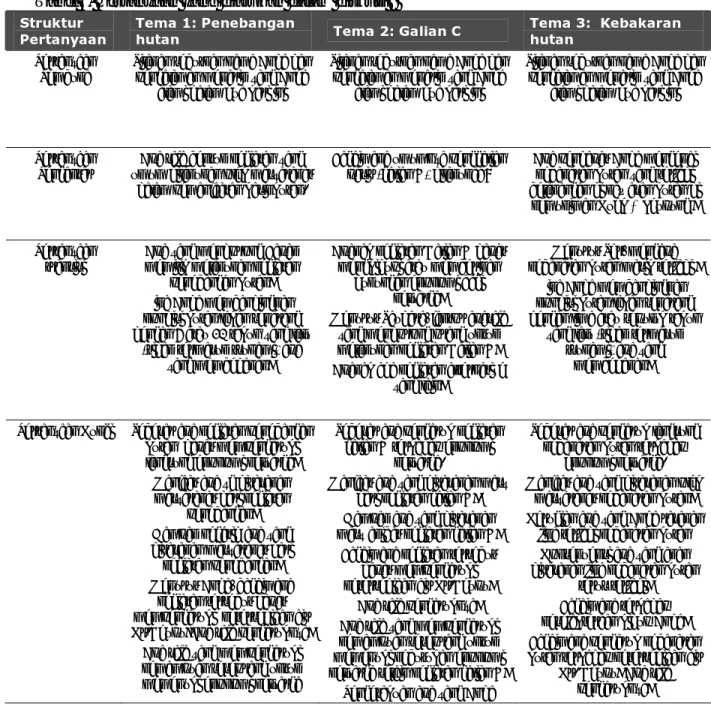

Tabel 3. Pertanyaan yang diajukan dalam diskusi :... 24

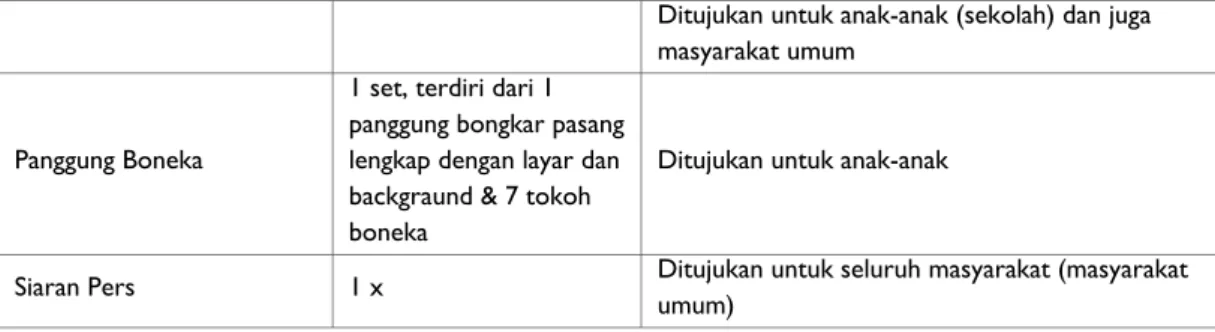

Tabel 4 Ringkasan Materi Kampanye yang telah diproduksi ... 37

Tabel 5: Ringkasan Kegiatan Kampanye yang telah dilakukan... 45

Tabel 6: Kegiatan Kunjungan Sekolah Kemukiman Kueh, LhokNga dan Leupung... 51

Grafik 1: Responden (kelompok target) yang merasa tahu arti kata “Konservasi” ... 57

Grafik 2: Responden (kelompok kontrol) yang merasa tahu arti kata “Konservasi”... 58

Grafik 3 : Pemahaman Masyarakat mengenai arti konservasi (Kelompok Target) ... 58

Grafik 4 : Pemahaman Masyarakat mengenai arti konservasi (Kelompok Kontrol)... 59

Grafik 5 : Kegiatan Penebangan Berdamapak Pada Ketersediaan air... 60

Grafik 6: Pelibatan Masyarakat secara langsung sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang baik- Kelompok Target (N=442)... 63

Grafik 7: Pelibatan Masyarakat secara langsung sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang baik- Kelompok Kontrol (N=100)... 64

Grafik 8 : Pembukaan lahan berpengaruh pada penerunan debit air sungai- kelompok target (N=442)... 65

Grafik 9: Pembukaan lahan berpengaruh pada penerunan debit air sungai- kelompok kontrol (N=100)... 65

RINGKASAN EKSEKUTIF

Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh melalui dukungan dana Program Hibah Kecil (Nomor Kontrak G-5300-200-24) dari USAID/ESP telah melaksanakan sebuah program konservasi – Kampanye Pride di Kawasan Kemukiman Kueh, Lhoknga, dan Leupung, Kabupaten Aceh Besar selama periode 28 September 2006 – 28 Februari 2008.

Program ini terdiri atas 3 tahapan yaitu 1). Tahapan Perencanaan yang meliputi proses pengumpulan informasi melalui studi literatur, pertemuan dengan pemangku kepentingan, diskusi kelompok terfokus dan survei pra kampanye, 2). Tahapan Pelaksanaan selama 1 tahun dengan melaksanakan berbagai kegiatan penjangkauan dan menggunakan beberapa media komunikasi melalui saluran komunikasi terpercaya, 3). Tahapan Evaluasi dan Monitoring utuk menilai pelaksanaan program.

Program ini menggunakan metodologi kerja yang dikembangkan oleh RARE yang dikenal dengan Kampanye Bangga Melestarikan Alam (Kampanye Bangga atau Kampanye Pride) yang mengangkat isu-isu sosial seperti isu konservasi disampaikan dengan mengadopsi teknik pemasaran sosial (social marketing). Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan hutan Kemukiman Kueh, Lhoknga dan Leupung melalui perbaikan pengetahuan, sikap dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kampanye difokuskan di tiga kemukiman yang terdapat di dua kecamatan terpisah yaitu kecamatan Lhoknga dan Leupung di ujung Barat Kabupaten Aceh Besar dengan total populasi 23 jiwa yang tersebar di 22 gampong.

Hutan sekitar DAS Kr. Aceh memiliki peran penting dalam sistem hidrologi dua sungai besar Kr. Raba dan Kr. Geupu dan dalam menjaga keberlanjutan sistem kehidupan masyarakat dan keseimbangan ekosistem. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sangat bergantung kepada keutuhan hutan tersebut. Di sisi lain mereka juga sangat rentan terhadap segala perubahan yang terjadi terhadap hutan; kekurangan sumber air, yang sekitar lima tahun lalu belum terjadi, saat ini sering dialami oleh masyarakat di sana.

Hasil temuan di lapangan yang dilakukan melalui stakeholder workshop, FGD, dan survey masyarakat di tiga kemukiman (Kemukiman Kueh, Lhoknga, Leupung) menunjukkan tiga ancaman terbesar dari perspektif masyarakat terhadap hutan di mukim tersebut. Ancaman tersebut adalah penebangan (liar), pembukaan lahan, dan kebakaran hutan. Ancaman utama ini didorong antara lain oleh faktor ekonomi dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, masyarakat juga kurang mendapat pendidikan dan kurang pengetahuan mengenai arti penting hutan dan perlunya konservasi hutan.

Penelitian formatif juga menemukan bahwa masyarakat telah kehilangan fungsi lembaga adat lokal dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan peran lembaga adat, sebelum masa Orde Baru, lembaga adat lokal memiliki peran penting dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan. UU No 5 tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa, ternyata memberi kontribusi terhadap melemahnya peran lembaga Adat dalam mengatur dan mengelola sumberdaya alam secara mandiri.

Para pemangku kepentingan dalam setiap pertemuan maupun survey menyatakan keinginan kuat untuk mengaktifkan kembali fungsi dan peranan lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Revitalisasi lembaga adat ini merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan jasa-jasa lingkungan bagi kawasan Kr. Raba dan Kr. Geupu

Memperhatikan fakta dari kajian tersebut, maka pada periode akhir 2006 –awal 2008 telah dilakukan kampanye Pride untuk mendukung konservasi hutan ulayat melalui penguatan lembaga adat di Kemukiman Kueh, Lhoknga, dan Leupung. Metodologi Kampanye Pride (Kampanye Bangga Melestarikan Alam—untuk selanjutnya akan disebut Kampanye Bangga) sebagai cara untuk meningkatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat di dalam pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan serta berkeadilan. Kampanye Bangga ini ditargetkan bagi setidaknya 22,000 jiwa di Kemukiman Kueh, Lhoknga dan Leupung. Dengan berbagai pendekatan yang dilakukan pada masyarakat target, Kampanye Bangga dengan metode sosial marketing telah berhasil mendorong perubahan prilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Capaian yang diperoleh selama dari program Kampanye Bangga adalah:

1. 16 orang Kader Pemuda Konservasi Alam (Tinggal 15 orang, 1 Orang meninggal dunia saat Diksar MAPALA Leuser)

2. 90 orang anggota kelompok Tani Hutan di gampong Nusa dan Kueh kemukiman Kueh.

3. 24 Tokoh masyarakat (20 Pria, 4 Wanita) dari 6 Gampong/Desa dalam kemukiman Leupung sepakat untuk mengaktifkan kembali lembaga adat pawang uteun dan adanya rencana pertemuan lanjutan ditingkat gampong untuk penggalian aturan adat lokal

4. 16 orang guru (14 Wanita, 2 Pria) yang berasal dari 12 sekolah dalam kawasan target berkontribusi dalam kegiatan kampanye baik itu dalam pembuatan lagu sekolah, skenario panggung boneka dan beberapa materi lainnya.

5. 1150 siswa dari 12 Sekolah Dasar dalam kawasan target terlibat dalam kegiatan kunjungan sekolah

6. 27 siswa yang mewakili 9 tim mengikuti Cerdas Cermat Konservasi yang dilaksanakan di kawasan target

7. 12 sukarelawan yang berasal dari 4 kelompok Pecinta Alam yang telah membantu serta melakukan kegiatan besama PeNA dalam menjalankan Kampanye Bangga Melestarikan Alam (MAPALA STI Kehutanan, GAINPALA IAIN, PANDAYANA UNAYA dan MAPALA UNMUHA Banda Aceh)

8. 100 Ha kebun masyarakat di kemukiman Kueh dalam pelaksanaan kegiatan Peu Udeep Lampoh telah memperhatikan aspek ekonomi dan ekologi dalam

pengelolaannya, sehingga menekan laju pembukaan lahan untuk perkebunan. 9. 3000 Ha Hutan Ulayat dikelola oleh Lembaga Adat (Pawang Uteun)

1

LATAR BELAKANG KAWASAN

1.1Pendahuluan

Kerusakan DAS Kr. Aceh merupakan akibat kerusakan lingkungan khususnya hutan menyusul maraknya kegiatan eksploitasi kawasan hutan yang tidak terkendali, baik oleh perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) dan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu (IPHHK) maupun tebangan liar. Konversi hutan untuk perkebunan, transmigrasi dan pertambangan turut berkontribusi dalam memperparah kerusakan lingkungan. Padahal DAS Kr. Aceh memegang peranan penting dalam penyediaan air bersih bagi kebutuhan hidup masyarakat Aceh Besar dan kota Banda Aceh, termasuk masyarakat yang menetap di kawasan pesisir Kecamatan Leupung dan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Kerusakan lingkungan yang telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun ini, selain dipicu oleh penebangan liar dan eksploitasi hasil hutan, juga merupakan dampak pembakaran hutan serta kerusakan ekosistem yang terjadi akibat bencana tsunami. Pasca tsunami, kerusakan sumberdaya alam khususnya hutan di Aceh mengalami peningkatan. Kegiatan penebangan liar semakin marak terjadi, hal ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya permintaan kayu untuk kebutuhan pembangunan kembali wilayah Aceh yang mengalami kerusakan akibat hantaman gelombang tsunami.

1.2

Karakteristik Fisik Kawasan

1.2.1

Batasan Lokasi

Kampanye Bangga di kawasan Satuan Wilayah Sungai (SWS) Kr. Aceh akan difokuskan pada kemukiman Kueh, Lhoknga, dan Leupung, Kabupaten Aceh Besar.

Kemukiman Kueh & Lhoknga Kec Lhoknga dan Kemukiman Leupung - Kecamatan Leupung berada dalam Satuan Wilayah Sungai (SWS) Kr. Aceh. Jika dilihat secara administratif pemerintahan, Satuan Wilayah Sungai (SWS) Kr. Aceh berada di dalam wilayah kota Banda Aceh & Kabupaten Aceh Besar. Sementara secara geografis daerah ini terletak pada posisi N 05º 23' dan E 095 º 17'.

Satuan Wilayah Sungai (SWS) Kr. Aceh pada bagian utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, bagian selatan dengan SWS Kr. Teunom-Lambeuso (Aceh Jaya), bagian baratnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan bagian timurnya berbatasan dengan SWS Kr. Meureudu – Baro (Pidie).

Peta 1. Peta DAS dan Wilayah Target Kampanye Bangga

Kemukiman Lhoknga

Dalam wilayah kemukiman Kueh dan Lhoknga terdapat sebuah sungai yaitu Kr. Raba yang memiliki panjang 9.80 Km dengan luas daerah pengaliran sungai / daerah aliran sungai yang mencapai 73,3 Km2 serta memiliki potensi air sebesar 98.392.320 M3/tahun.

Sementara itu, di kemukiman Leupung terdapat Sungai (Krueng) Geupu dengan panjang aliran sungai 53 Km, dengan luas DAS 91 Km2 dan potensi air pertahun sebesar

121.728.960 M3. Kedua sungai tersebut termasuk ke dalam SWS Kr. Aceh.

SWS Kr. Aceh memiliki 57 buah sungai dengan luas Daerah Pengaliran Sungai/Daerah Aliran Sungai (DPS/DAS) yang mencapai 3.632.73 Km2 dan panjang sungai

759.19 Km serta memiliki potensi air sebesar 3,357,953,280 M3/tahun. (Data Sungai,

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Prov NAD, 2006)

Cakupan jumlah desa dan luas kemukiman yang menjadi target program ini dapat dilihat lebih detil dalam Tabel 2.

Tabel 1. Jumlah Desa dan Luas Kawasan Yang Menjadi Fokus Program Nama Kemukiman Jumlah Desa Luas Kawasan

Kueh 11desa 3.597 Ha

Lhoknga 4 desa 9.895 Ha

Leupung 6 desa 7.600 Ha

TOTAL 21 desa 21.092 Ha

Sumber : Aceh Besar Dalam Angka, BPS 2004

1.2.2

Gambaran Topografi

Secara umum kawasan target ini terletak pada ketinggian 0–1.900 m dpl dengan topografi datar hingga bergunung, yang berkisar pada kemiringan antara 0–40%, pada daerah garis pantai kemiringan 9–25%.

Kawasan kemukiman Kueh secara umum memiliki topografi yang datar dan bukan kawasan yang berdekatan dengan pantai. Sementara itu, sebagian besar kawasan kecamatan Lhoknga merupakan dataran yang berdekatan dengan pantai, khususnya kemukiman Lhoknga dan Lampu’uk.

Kecamatan Leupung pada umumnya memiliki topografi yang datar. Di dalam wilayah kecamatan ini, Desa Layeun dan Pulot merupakan kawasan pantai, sedangkan wilayah Desa Lamseunia, Meunasah Bak U dan Deah Mamplam merupakan kawasan dataran bukan pantai. (http://www.bps.go.id/news/tsunami/nad/tabel/1108umum.pdf).

1.2.3

Iklim dan Cuaca

Berdasarkan tipe iklim menurut Schmidt dan Fergusson (Sukocho, 1997), kawasan ini dapat dikategorikan sebagai tipe iklim A dengan nilai Q antara 0,8 – 5,7%, dengan curah hujan rata-rata 1.000 – 2000 mm pertahun. Suhu maksimum dapat mencapai 32°C dan suhu minimum dapat mencapai 15°C. Suhu udara rata-rata 26°C dan jumlah hujan yang turun sekitar 13 hari perbulan. Namun berdasarkan data terbaru, curah hujan pada kawasan target saat ini diperkirakan berkisar antara 125 s/d 175 mm/hari. Gambar 2 berikut menggambarkan curah hujan dan daerah potensi banjir di Pulau Sumatra, termasuk Propinsi NAD.

Peta 2. Informasi Spasial Daerah Potensi Banjir dan Curah Hujan

Sumber : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2006.

1.3

Ekosistem Kemukiman Kueh, Lhonga, dan Leupung

Kemukiman Kueh, Lhoknga dan Leupung memiliki 5 tipe ekosistem yaitu :1. Ekosistem hutan hujan tropis. Masyarakat setempat seringkali menyebut ekosistem ini sebagai ’kawasan hutan’. Hutan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat karena masyarakat menggantungkan ekonomi keluarganya pada sumberdaya hutan seperti mencari madu, berburu, kulit kayu (kulit tenga), rotan, bahan obat-obatan dan sebagainya.

2. Ekosistem kebun. Masyarakat menamakan ekosistem ini sebagai Seunebok.

3. Ekosistem persawahan, yaitu ekosistem yang digunakan masyarakat untuk memproduksi hasil pertanian sawah yakni padi. Kawasan persawahan ini terdapat di luar pemukiman masyarakat tepatnya sebelum kita memasuki perkampungan. Pengusahaan padi dilakukan satu tahun sekali, karena sawah di sana masih merupakan sawah tadah hujan walaupun pada kenyataannya pada kedua wilayah kemukiman ini terdapat sungai yang mengalir sepanjang tahun, Kr. Geupu untuk kemukiman Leupung serta Kr. Raba untuk kemukiman Kueh dan Lhoknga. Namun setelah bencana alam tsunami hampir 90% sawah di lokasi target tidak dapat digunakan lagi.

4. Ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove yang terdapat di wilayah kemukiman Leupung didominasi oleh tanaman bakau minyak dan nipah. Sebelum tsunami, ekosistem ini merupakan salah satu tempat mencari ikan, udang, tiram, kepiting dan kerang bagi masyarakat setempat. Setelah tsunami ekosistem mangrove yang ada telah mengalami kerusakan total.

5. Ekosistem pantai. Tanaman yang mendominasi ekosistem ini adalah cemara, ketapang, waru serta jenis tanaman ekosistem pantai pada umumnya. Ekosistem ini sebelum tsunami biasanya digunakan untuk berekreasi juga sebagian orang memanfaatkannya sebagai tempat untuk mencari ikan (menjala, tare’ek pukat dan memancing). Setelah tsunami aktifitas masyarakat yang memanfaatkan kawasan ini menjadi berkurang, namun untuk saat ini, kawasan pantai yang terdapat di kawasan Lhoknga sudah mulai dikunjungi lagi oleh masyarakat perkotaan dan juga para pekerja di berbagai organisasi yang terdapat di Aceh sebagai daerah tujuan rekreasi pada saat saat libur kerja.

Gambar 1. Kecamatan Lhoknga Sebelum Dan Sesudah Tsunami 26 Desember 2004

Gambar 3 di atas memperlihatkan kondisi Lhoknga dan Kueh, sebelum dan sesudah terjadinya tsunami. Gambar bagian atas menunjukkan kondisi sebelum tsunami. Gambar bagian bawah memperlihatkan kerusakan terhadap semua tipe ekosistem pasca bencana tsunami.

1.3.1

Keanekaragaman Hayati

Hutan hujan tropis di kawasan ini tidak saja memiliki vegetasi yang dimanfaatkan kayunya seperti meranti, tetapi juga memiliki beraneka tumbuhan obat. Aneka tumbuhan obat ini antara lain adalah sirih (Piper battle), Sisik naga (Drymoglossum piloselloisfera), dan sambung (Blumea balsamifera). Pada umumnya pemanfaatan kehati oleh masyarakat adalah hasil kayunya yang digunakan untuk bahan bangunan dan selebihnya adalah untuk kayu bakar. Ada beberapa jenis lainnya yang tidak dimanfaatkan kayunya seperti :

1. Ceradih (Sloetia elongate), yang dimanfaatkan buahnya

2. Aren (arenga pinnata), yang dimanfaatkan daun, buah dan juga batangnya. 3. Nawah (jarak), yang dimanfaatkan daun

4. Kayu tenga, yang dimanfaatkan kulitnya

Keanekaragaman satwa juga kita temukan di kawasan hutan tropis, antara lain kambing hutan sumatera (capricornis sumatraensis), harimau sumatera (panthera tigris), beo (Gracula religiosa), dan cempala kuneng (copsychus pirropygus). Cempala kuneng bahkan merupakan satwa jati diri Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada ekosistem kebun, biasanya terdapat keanekaragaman jenis tumbuhan yang sengaja dibudidayakan oleh masyarakat. Ekosistem kebun ini dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menanam berbagai macam jenis tanaman perkebunan, seperti buah-buahan (mangga, kelapa, pepaya, pisang, durian, langsat, manggis, kuini, cengkeh serta pinang) dan aneka tanaman palawija seperti cabe dan kacang hijau.

Untuk ekosistem persawahan pemanfaatannya terbatas hanya ditanami dengan satu jenis komoditi yaitu padi. Pengusahaan padi dilakukan satu tahun sekali, karena sawah di sana masih merupakan sawah tadah hujan. Kawasan target kampanye PeNA juga memiliki kekayaan keanekaragaman ekositem mangrove yang bervariasi. Ekosistem mangrove yang terdapat di wilayah kemukiman Keuh, Lhoknga dan Leupung didominasi oleh tanaman bakau minyak dan nipah. Nipah biasa digunakan masyarakat untuk bahan baku rokok (daun nipah). Selain keanekaragaman tumbuhan yang dimiliki pada ekosistem mangrove ini juga terdapat keanekaragaman jenis satwanya seperti ikan, udang, tiram, kepiting dan kerang.

Selain berbagai keanekaragaman hayati yang terdapat pada berbagai ekosistem di atas, di kawasan target kampanye juga terdapat keanekaragaman hayati yang ada pada ekosistem pantai. Tumbuhan yang mendominasi ekosistem ini adalah cemara, ketapang, waru serta jenis tanaman ekosistem pantai pada umumnya.

Pasca tsunami, keanekaragaman hayati hanya dapat ditemui di ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem terumbu karang dan padang lamun diduga telah rusak total (Wetland International – Indonesia Program, 2005). Selain itu, satwa yang ada di kawasan

Pasca bencana tsunami dan penandatangan MoU Helsinky, konflik satwa dan manusia sudah mulai terjadi. Gangguan satwa mulai dialami oleh masyarakat yang menetap di kemukiman Kueh dan juga Leupung. Harimau Sumatera (panthera tigris) sudah mulai turun ke perkampungan memangsa ternak masyarakat.

Suasana damai serta peningkatan permintaan kayu pasca tsunami untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh mendorong terjadinya peningkatan kegiatan manusia di dalam kawasan hutan, terutama kegiatan penebangan. Kegiatan penebangan serta pembukaan lahan/hutan untuk berkebun dapat dipastikan akan berdampak pada timbulnya kerusakan habitat berbagai satwa liar. Gangguan yang terjadi dapat dilihat dari peningkatan jumlah ternak (kambing dan sapi) yang dimangsa serta jejak yang ditinggalkan oleh harimau di sekitar perkampungan.

1.4

Deskripsi Masyarakat

1.4.1

Demografi & Populasi

Kemukiman Kueh didiami oleh 7.203 jiwa, serta kemukiman Lhoknga memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.865 jiwa. Sementara itu, penduduk di kemukiman Leupung sekitar 8.079 jiwa penduduk.

Penduduk Leupung berasal dari “gampong pande” yang terletak di kawasan pedalaman di bagian hulu sungai (krueng) Geupu. Oleh karena sering mengalami gangguan binatang buas, penduduk desa pande kemudian hijrah secara bertahap ke kawasan hilir Kr. Geupu yang berdekatan dengan kawasan pantai. Mereka membentuk perkampungan baru yang diberi nama Lamseunia. Dari desa Lamseunia inilah penduduk kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai tempat lain di wilayah kemukiman Leupung dan pada saat ini telah terbentuk 6 desa dalam wilayah kemukiman ini. Setelah bencana tsunami melanda wilayah ini sebagian masyarakat yang tinggal di dekat pantai kembali pindah ke kawasan yang berdekatan dengan hutan. Hal ini dilakukan terutama oleh masyarakat yang berasal dari desa Meunasah Ba U dan Lamseunia. Perpindahan tempat tinggal ini dikarenakan areal pemukiman lama telah mengalami abrasi pantai dan penurunan permukaan tanah akibat gempa bumi dan bencana tsunami.

Penduduk yang berada di Kemukiman Kueh dan Lhoknga adalah penduduk asli daerah tersebut. Walaupun demikian, ada juga masyarakat yang merupakan pendatang dari daerah lain seperti dari Lhoong, Pantai Selatan dan Sigli. Para penduduk pendatang ini telah menetap dan berbaur dengan penduduk asli sejak puluhan tahun yang lalu.

1.4.2

Ekonomi

Sebelum terjadi bencana tsunami, masyarakat bekerja sebagai pedagang, buruh bangunan, petani, dan nelayan serta sebahagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri. Pasca bencana tsunami, sebagian besar dari mereka kehilangan mata pencaharian. Mereka melakukan apa saja untuk menopang kehidupan mereka, seperti misalnya mengumpulkan besi tua untuk dijual kembali. Hanya para pedagang, tukang (buruh bangunan) serta nelayan yang sudah mulai melakukan aktifitas usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni. Sementara yang berprofesi sebagai petani belum bisa berusaha untuk menanam padi di areal persawahan mereka karena hampir semua lahan tertimbun oleh pasir pantai dan

sampah tsunami. Kegiatan bertani yang berlangsung saat ini adalah pengadaan berbagai jenis komoditi pertanian non-padi seperti cabe, jagung, jahe, semangka.

1.4.3

Budaya

Mayoritas penduduk di ketiga kemukiman yang menjadi wilayah kampanye Bangga berasal dari suku Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengunakan bahasa Aceh dalam berkomunikasi. Agama yang dianut oleh masyarakat adalah mayoritas Islam.

Kehidupan sosial budaya di kemukiman Kueh, Lhoknga dan Leupung masih dapat kita lihat dengan jelas. Antara satu individu dengan individu lainnya saling membutuhkan, saling menolong dan membantu. Kerja sama masyarakat dapat kita lihat bila di gampong ada yang meninggal. Pada suasana duka ini, semua masyarakat berkunjung ke rumah yang mendapat musibah untuk saling membantu. Para perempuan membantu dengan persiapan dan pekerjaan di rumah sedangkan bagi para laki-laki ada yang di rumah ada juga yang menggali kuburan. Begitu juga pada saat kenduri udeep1 mereka selalu bekerja

bersama sama.

Pasca tsunami, sifat individualistis mulai bermunculan pada sebahagian kecil masyarakat terutama dalam upaya mencari serta mendapatkan bantuan pemulihan. Namun demikian, untuk kegiatan adat mereka masih mau untuk melakukan secara bersama-sama. Budaya-budaya (adat) yang ada di kemukiman Kueh, Lhoknga dan Leupung yang menunjukkan bahwa mereka saling bekerja sama atau bergotong royong seperti:

• Budaya Meurusa

Budaya Meurusa ini dimiliki hampir semua masyarakat yang ada di kawasan pinggiran hutan Aceh Besar. Budaya Meurusa adalah sebuah budaya yang dimiliki masyarakat dalam mencari atau berburu rusa. Dalam meurusa mereka mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi mulai dari waktu berburu, berapa orang yang diperbolehkan ikut, dimana perburuan akan dilakukan sampai kepada berapa ekor rusa yang boleh diambil dalam setiap perburuan. Pada saat berburu dilakukan biasanya diketuai oleh seorang pawang (ketua).

• Keunduri Blang

Kenduri Blang adalah sebuah kenduri atau pesta rakyat yang dilakukan pada saat baru akan mulai turun ke sawah sampai panen selesai. Kenduri blang ini biasaya di pimpin oleh seorang ketua yang disebut dengan nama Keujrun Blang atau Ketua Sawah. Rangkai kenduri blang ini dimulai penentuan waktu tanam bibit sampai selesai panen yaitu pembukaan kembali pagar yang membatasi antara sawah dan kebun yang menjadi pintu keluar dan masuknya ternak keareal persawahan (pembukaan pagee rentang).

• Kenduri Laot

Kenduri laot sama juga halnya dengan kenduri blang, kenduri ini dilakukan untuk mensyukuri rahmat yang telah diberikan Allah S.W.T dan juga pada kenduri tersebut dibicarkan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga adat Panglima Laot itu sendiri. Kenduri ini dipimpin oleh Panglima Laot beserta staf yang ada di lembaga tersebut. Pada acara

kenduri laot ini untuk makan-makannya mereka memotong atau menyembelih kerbau. Selanjutnya, kepala kerbau yang sudah disembelih ini akan dibuang ke laut sebagai supaya mendapatkan rezeki yang lebih banyak nantinya ketika mereka kembali lagi melaut.

• Kenduri Seunebouk

Kenduri Seunebok adalah kenduri yang dilakukan di kebun, biasanya dilakukan pada saat panen raya dan juga sewaktu akan melakukan penanaman perdana, misalnya pada saat mau tanam cabe.

• Gotong Royong Uro Jum’at

Gatong royong uro jum’at (gotong royong hari Jum’at). Kegiatan ini dilakukan hampir di semua gampong di Aceh Besar jika hari Jum’at karena biasanya pada hari tersebut masyarakat tidak ke hutan, ke sawah maupun ke laut dan pada hari Jum’at itulah mereka berkumpul.

1.4.4

Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam

Secara historis, di dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh juga terdapat kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara lestari. Keberadaan pawang uteun, panglima laot, petua seunebok, keujruen blang serta haria peukan dalam kehidupan masyarakat Aceh merupakan bukti nyata akan adanya kearifan lokal dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh dalam pengelolaan sumberdaya alam (Sanusi MS, 2002).

1. Pawang Uteun merupakan Ketua Hutan yang sangat dihormati dan dihargai, serta selalu didengar. Pawang Uteun menjalankan serta mengawasi segala aturan yang mengatur tentang mekanisme pemanfaatan serta perlindungan hutan yang berada dalam wilayah hak kelolanya (biasanya dalam batasan wilayah kemukiman).

Prinsip prinsip pengelolaan yang dijalankan tetap memperhatikan aspek kelestarian hasil dan juga manfaat dari hutan itu sendiri, baik itu hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan non kayu. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian dan pengawetan serta pemanfaatan secara berkelanjutan yang merupakan 3 prinsip dasar konservasi telah diterapkan oleh masyarakat dengan segala kearifan yang mereka miliki walaupun mereka tidak mengenal istilah konservasi.

Pawang Uteun memiliki tugas dan wewenang yang antara lainnya adalah melakukan perlindungan terhadap sumberdaya hutan, mengatur waktu perburuan binatang, menjaga kelestarian padang meurabee (wilayah pengembalaan ternak), melindungi pohon yang menjadi tempat sarang lebah madu, menjaga pohon – pohon di sepanjang sungai, dan di samping itu pawang uteun juga berhak melarang penebangan di wilayah kelolanya.

2. Panglima Laot merupakan representasi kekuatan kepemimpinan adat di laut. Sampai saat ini, lembaga adat Laot masih mempunyai kekuatan dan pengakuan dari semua pihak. Lembaga Adat Laot mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan peraturan adat melaut seperti penentuan wilayah adat, waktu melaut, mekanisme penyelesaian sengketa, pengaturan tata cara penangkapan ikan, larangan-larangan penggunaan alat dan beberapa aturan lainnya yang berkaitan dengan aturan kegiatan melaut.

3. Petua seunebok merupakan ketua kebun. Tugas ketua kebun antara lain adalah mengatur, mengawasi pembuatan kebun, melakukan perencanaan dalam upaya pengembangan serta pemanfaatan kebun, juga menyelesaikan persengketaan yang terjadi di tingkat Seunebok.

4. Kejruen Blang merupakan ketua Sawah. Kejruen blang memiliki tugas serta wewenang untuk menentukan waktu dan mengkoordinir pelaksanaan turun sawah, mengkoordinir pelaksanaan gotong royong yang berkaitan dengan kegiatan persawahan seperti pembersihan parit dan juga saluran irigasi, membagi air di lokasi persawahan serta menegakkan aturan/adat yang telah disepakati dan ditetapkan bersama masyarakat.

Lahirnya UU no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah menghilangkan beberapa fungsi dan peranan lembaga masyarakat yang ada (Sanusi MS, 2002). Penerapan undang-undang ini telah menyeragamkan sistem dan nama pemerintahan masyarakat lapisan bawah yang ada di setiap daerah (misalnya di Aceh terkenal dengan nama Gampong yang kemudian berubah menjadi Desa). Imum Mukim (Kepala Kemukiman) merupakan suatu contoh nyata akan penerapan UU tersebut, peranan dan otoritas Imum Mukim beserta struktural turunannya menjadi berkurang. Selanjutnya, peran ini dilaksanakan oleh Camat yang notabene merupakan pimpinan wilayah yang ditunjuk oleh Kepala Daearah/Bupati. Adanya penyeragaman ini memberikan kontribusi pada hilangnya keunikan daerah termasuk hilangnya budaya-budaya dan kearifan lokal.

Sebelum adanya UU no. 5 ini lembaga adat lokal yang ada di Aceh dapat mengatur pengelolaan sumberdaya alam dengan nilai-nilai yang ada seperti pengelolaan sumberdaya laut dengan lembaga adat panglima laot, begitu juga dengan lembaga adat Uteun dengan Pawang uteun nya. Prinsip-prinsip pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan sudah dikenal pada lembaga-lembaga adat tersebut namun dengan adanya penyeragaman ini semua kearifan lokal menjadi lumpuh bahkan hilang dan tidak berfungsi sama sekali dan semua peraturan berada di pemerintahan pusat.

Melemahnya kelembagaan adat pada masyarakat Aceh memberikan pengaruh besar pada kekuatan peran dan fungsi masyarakat dalam melakukan pengelolaan serta pengawasan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan. Sampai dengan tahun 1997 (runtuhnya rejim Orde Baru) kearifan lokal serta kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam semakin luntur. Sayangnya pemerintahan berikutnya masih belum berhasil mengantisipasi kenyataan ini sehingga hilangnya kearifan tradisional terus berlangsung hingga saat ini.

Oleh karenanya, revitalisasi serta penerapan kembali Hukum Adat dipandang sebagai sebuah kebutuhan dalam penyelesaian masalah-masalah pelestarian alam di Nanggroe Aceh Darussalam. Kekuatan masyarakat dalam menjaga kearifan tradisional ini perlu dihidupkan kembali di masing-masing wilayah.

1.4.5

Situasi Politik

Situasi politik pada kawasan yang menjadi target kampanye pada umumnya tidak berbeda dengan situasi pada daerah lainnya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada masa konflik bersenjata, daerah ini juga merupakan daerah yang dilanda konflik yang

oleh pasukan GAM sering terjadi. Masyarakat yang berkebun tidak bisa melakukan aktifitas kekebunnya, sehingga kebun yang mereka kerjakan ditinggalkan begitu saja dan tidak terurus. Banyak tanaman yang ditanam oleh masyarakat pada areal perkebunan mereka seperti cengkeh, durian, mangga serta buah buahan lainnya menjadi mati karena tidak terurus. Aktifitas masyarakat hanya dilakukan pada kawasan sekitar pemukiman penduduk. Masyarakat pun tidak berani untuk memasuki hutan terlalu dalam karena kuatir bertemu dengan pasukan bersenjata, baik dari TNI/POLRI mau pun GAM.

Pasca tsunami serta ditandatanganinya MoU antara pihak pemerintahan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, secara perlahan kondisi keamanan semakin pulih. Masyarakat sudah kembali mengusahakan dan mengelola kawasan perkebunan yang mereka miliki guna mendapatkan penghasilan bagi pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Di sisi lain, perasaan aman dan damai, juga mendorong masyarakat untuk melirik hutan sebagai lahan yang potensi untuk dikelola sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Inilah kenyataannya, hanya nilai ekonomi kayu saja yang dilihat dan dijadikan alasan dalam pengelolaan dan pemandaatan hutan. Hal ini dapat merupakan ancaman terhadap kelestarian hutan di Aceh.

Suksesnya pelaksanaan PILKADA secara damai juga menimbulkan harapan baru bagi masyarakat Aceh. Masyarakat sangat mendambakan terciptanya perdamaian yang berkepanjangan di Bumi Serambi Mekkah. Perjanjian damai yang telah disepakati pada 15 Agustus 2005 di Helsinky menjadi tonggak bersejarah bagi masyarakat Aceh guna menuju kehidupan yang lebih bahagia, sejahtera dan bermatabat.

1.5

Konservasi Alam dan Kawasan Target

1.5.1

Sejarah dan Status Kawasan

Kawasan hutan yang terdapat di wilayah kemukiman yang menjadi lokasi target pelaksanaan program Kampanye Bangga (Kueh, Lhoknga dan Leupung) merupakan kawasan hutan lindung (SK Gubernur No 19 tahun 1999 tentang Arahan dan Fungsi Lahan Provinsi NAD). Hanya pada desa Lamseunia yang memiliki status kawasan hutan yang khusus serta diakui oleh masyarakat sebagai kawasan hutan ulayat (hutan adat).

1.5.2

Ancaman terhadap Kawasan

SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 284/Kpts-II/1999, menyatakan bahwa DAS Kr. Aceh dikelompokkan dalam prioritas DAS I sedangkan Kr. Geupu dan Kr. Raba termasuk ke dalam DAS Sabee-Geupu dan dikelompokkan kedalam prioritas DAS III yang membutuhkan penanganan segera dalam mengatasi ekstensifikasi lahan yang kritis dan tingginya erosi serta sendimentasi.

Namun demikian, kerusakan sumberdaya alam khususnya hutan yang disebabkan oleh kegiatan penebangan hutan, pembakaran hutan serta adanya pengambilan pasir sungai untuk tujuan komersial (Galian C) telah mengancam kelangsungan fungsi dari sungai ini. Bencana tsunami semakin memperparah kondisi hutan dan juga daerah aliran sungai ini. Secara umum, hampir semua badan air dan sumber air di Aceh mengalami kerusakan akibat materi dan polusi yang terjadi karena tsunami (Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Pulau Nias, 2005).

Untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami membutuhkan kayu gergajian 1.459.252 m3 atau equivalent dengan total kebutuhan kayu

bulat 2.918.504 m3 (Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Aceh & Nias,

Buku II : Rencana Bidang SDA & LH). Peningkatan kebutuhan kayu telah berdampak pada semakin maraknya aktifitas illegal logging di Aceh. Walaupun secara legalitas saat ini tidak terdapat izin usaha sektor kehutanan yang beroperasi di Aceh, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada saat ini usaha pengergajian kayu marak tumbuh di seluruh wilayah Aceh. Rendahnya upaya penegakan hukum telah berkontribusi secara nyata pada semakin maraknya usaha dan kegiatan penebangan kayu secara illegal di Aceh.

Dari sisi kearifan tradisional, Pawang Uteun (ketua hutan) yang dulunya sangat dihormati dan dihargai, serta selalu didengar, saat ini tidak lagi memiliki peran sebagai pengambil keputusan. Ironisnya lagi pada saat ini sebagian besar masyarakat setempat tidak mengetahui kalau di wilayah tersebut ada yang namanya Pawang Uteun. Sementara itu, Panglima Laot sebagai lembaga adat laut walaupun masih dihargai dan dihormati, namun sebagai pengambil keputusan tidaklah memiliki kekuatan seperti saat dulu. Pasca tsunami, lembaga pawang laot mendapat perhatian khusus sehingga saat ini telah mengalami peningkatan fungsi serta peranannya dalam melakukan upaya pengelolaan sumberdaya laut sesuai dengan nilai-nilai serta kearifan lokal yang dimiliki para nelayan Aceh.

1.5.3

Program Konservasi Lain & Lembaga yang Terlibat

Program konservasi yang terdapat di wilayah ini, pada umumnya melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan, khususnya kawasan hutan akan tetapi lebih berpusat di kawasan hilir atau daerah pesisir. Adapun program yang dilakukan di wilayah ini antara lain adalah:

Green Coastal. Program rehabilitasi kawasan pantai yang melibatkan masyarakat melaluli lembaga lokal yang telah ada, termasuk keterlibatan lembaga panglima laot, LSM lokal, pemda, BAPEDALDA dll. Program ini kerjasama WI-IP, WWF Aceh Program, Oxfam.

Aceh Forest and Environment Program. Program pemulihan serta pelestarian ekosistem Leuser & ekosistem Ulu Masen. Program ini merupakan kerjasama antara Fauna Flora International serta Leuser International Foundation.

ESP USAID Aceh. Terkait dengan program ESP USAID Aceh, selain dukungan di dalam Kampanye Bangga, ESP USAID Aceh juga melakukan berbagai inisiatif, diantaranya adalah pembentukan forum DAS Kr. Aceh, penanaman di sekitar DAS Kr. Aceh dan DAS Kr. Geupu

Sedangkan PeNA sendiri, untuk wilayah ini lebih banyak melakukan kegiatan studi potensi pengembangan wisata alam serta persiapan intervensi konservasi pada kawasan hutan yang terdapat di Utara Barat Daya provinsi NAD dalam bentuk program pengembangan Zona Penyangga Produktif (Productive Buffer Zone) serta kegiatan investigasi dan monitoring kerusakan hutan terutama pasca tsunami bersama mitra jaringan Kelompok Kerja Advokasi Hutan Aceh. PeNA juga bekerjasama dengan bagian Service Delivery ESP dalam melakukan survei kepuasan pelanggan PDAM Tirta Daroy

sumber pasokan utama kebutuhan air bagi masyarakat di kota Banda Aceh maupun kabupaten Aceh Besar.

2

PENILAIAN KAWASAN

2.1

Matriks Stakeholder

Keterlibatan tokoh formal maupun nonformal sebagai bagian dari para pemangku kepentingan yang dalam hal ini mewakili masyarakat target kegiatan Kampanye Bangga sangatlah diperlukan. Mereka dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan kegiatan guna membangkitkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program yang akan dilaksanakan. Masukan dan saran serta informasi dari para pemangku kepentingan mengenai kawasan yang menjadi target sangat membantu dalam penentukan kebijakan serta tindakan yang akan diambil serta diterapkan nantinya, peran aktif dari seluruh komponen masyarakat sangatlah penting demi kelancaran program.

Keterwakilan adalah satu faktor yang paling penting untuk dapat membawa kepentingan dan menampilkan gambaran kebutuhan kelompok masyarakat. Oleh karenanya mencari anggota masyarakat yang dapat mewakili kepentingan masyarakat serta memahami secara lengkap kondisi kawasan yang menjadi target Kampanye Bangga menjadi satu syarat mutlak. Maka dari itu diperlukan suatu analisa pemangku kepentingan yang dapat dipakai untuk memutuskan serta menetapkan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang (anggota/tokoh masyarakat, pejabat pemerintah/non pemerintah) dalam lokakarya pemangku kepentingan.

Analisa didasarkan kepada beberapa faktor seperti: kepentingan apa yang dibawa orang tersebut, kontribusi atau sumbangsih apa yang kemungkinan dapat diperoleh terutama ketika program sudah berjalan, dan kendala apa yang kemungkinan timbul bagi program jika keikutsertaannya dibatasi. Analisa dilakukan di internal lembaga dengan memperhatikan masukan serta saran yang diperoleh dari diskusi awal yang telah dilakukan dengan berbagai pihak terutama para tokoh masyarakat sekitar kawasan target kampanye bangga melestarikan alam.

Berikut ini adalah daftar para peserta dalam pertemuan pemangku kepentingan yang pertama, serta gambaran issu yang dibawa, motif, potensi kontribusi,dan konsekuensi dari kehadiran pemangku kepentingan tersebut di dalam perencanaan program. Warna biru menandakan peserta yang tidak hadir.

Tabel 2. Analisa Pemangku Kepentingan (Pertemuan Pertama dan Kedua)

NO STAKEHOLDER PESERTA/ NAMA ISSU KUNCI MINAT/MOTIF POTENSI

KONTRIBUSI KONSEKUENSI

1 Tokoh Pemuda & Perempuan 12 Sabran (Lamseunia) Nurbaiti (Lamseunia)

3 Aidil (Lhoknga)

Pengakuan dan keterlibatan dalam masyarakat, penguatan keorganisasian dan kesenian daerah

Bersedia bergabung dalam pelaksanaan program pride terutama untuk pengembangan diri

Alternatif kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas

pemuda/perempuan Motor penggerak dalam setiap kegiatan

Ketelibatan secara aktif

2 Kelompok penghijauan M.Ali Hasan Pemanfaat bibit dalam upaya pemanfaatan lahan Dampak pride terhadapat kegiatan pembibitan

menyediakan bibit yang dibutuhkan

Akan membantu programdan terlibat secara aktif

3 Tokoh Agama & Pembagunan 12 Tgk. Ibrahim (Layeun) Adnan Yunus (Lamseunia)

1.Islam & Konservasi 2.Pembangunan tidak melangkahi norma yang dianut

Program pride juga dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pelaksanaan konservasi tidak bertentangan dengan ajaran syari’at yang berlaku

Membantu kegiatan yang akan dilakukan Kegiatan keagamaan yang bertemakan konservasi, ceramah konservasi berlandaskan agama 4 Keuchik 1 M. Nur Ibrahim (Naga Umbang) 2 Samsuddin Hasyem (Lamseunia) 3 Tk. Rusli (Layeun) 4 Keuchiek Meunasah Mesjid 5 Keuchiek Meunasah Bak U 6 Keuchiek Deah Mamplam 7 Keuchiek Pulot 1 Kesejahteraan masyarakat, 2 Kearifan masyarakat 3 Ketergantungan masyarakat 4 Akses masyarakat terhadap SDA Potensi untuk pengetahuan tradisional, pengelolaan sumber daya alam, kontak person untuk terlibat dalam program

Sebagai motor pengerak masyarakat, dan

bertanggungjawab terhadap partisifasi masyarakat dalam kelancaran program

Kontribusu pimpinan desa dalam pelaksanaan kegiatan pride campaign

5 Imum Mukim H. Abdullah Ali (Mukim Leupung)

Pengetahuan tradisional dan kebiasaan setempat dalam pengelolaan sumber daya alam

Potensi untuk pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, kontak person untuk terlibat dalam program

Pengetahuan dan kearifan tradisional di dalam program Kepemilikan dan keterlibatan masyarakat setempat dalam pegelolaan dan pemafaatan sumberdaya alam.

6 Imum Chiek Leupung Peran pemuka agama dalam pembangunan

Pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai bidang termasuk bidang keagamaan Dukungan terhadap

program dan keterlibatan Membanntu kelancaran program

7 Camat 1 Rasidi, S.Sos (Lhoknga) 2 Drs.Baharuddin Hadji (Leupung) 1 Otonomi daerah, 2 Rencana Aksi Kecamatan Dukungan pemerintah, pengetahuan mengenai isu structural di pemerintahan serta anggaran daerah Ide-ide untuk pengembangan proposal oleh pemerintah Perspektif pemerintah, dukungan dan keterlibatan pemerintah 8 KAPOLSEK 1 Ipda Murtala (Lhoknga) 2 Atep Suhendi, SH (Leupung) 1 Kejahatan Lingkungan 2 Operasi Pemberantasan Ilegal Logging

Jaminan keamanan Kerjasama dan dukungan keamanan Penegakan hukum

9 Kepala Sekolah Dasar (SD) ABD Malik (SD Leupung) 1 Pendidikan lingkungan usia dini

juga pembuatan kurikulum Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendidikan lingkungan

Membantu kelancaran program dan ide-ide untuk pembuatan kurikulum

integrasi dengan kurikulum, pelatihan guru, keterlibatan langsung 13 BKSDH Andi Basrul (Ka BKSDA NAD)

Arahan dan kebijakan pelestarian sumberdaya alam Nanggroe Aceh Darussalam.

Akan membantu dalam hal informasi data kehati dan dukungan serta link program

Intergrasi program

Keterlibatan dalam program terutama dalam hal monitoring program

14 DisHut Ir. Hanifah Affan (Kadishut NAD)

Arahan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di Nanggroe Aceh Darussalam.

Link program Integrasi program dan kerjasama

Keterlibatan dalam program terutama dalam hal monitoring program

PESERTA/ MINAT/MOTIF POTENSI

NO STAKEHOLDER NAMA ISSU KUNCI KONTRIBUSI KONSEKUENSI

15 BPDAS Kr. Aceh Ir. Muswir Aiyub (Ka BPDAS)

Arahan dan kebijakan pengelolaan DAS di Nanggroe Aceh Darussalam.

Link program Data Rehabilitasi DAS

berkontribusi dalam program, baik dalam bentuk data maupun pendampingan 16 DPRD Ir. Hamdani Hamid (Komisi B DPRD NAD) 1 Peraturan Daerah (Qanun)

2 Anggaran Daerah

Pengelolaan kawasan yang lebih baik

Akan memberikan masukan untuk pembuatan peraturan (Qanun) Deragulasi kebijakan pengelolaan SDA di NAD 17 ESP 1 Sari Tobing (Comunication) 2 T Abdulmusaddaq (Field Staff WSM) Pengelolaan DAS, Kesehatan Lingkungan, Ketersediaan Air Bersih

Link program Integrasi kegiatan dan dana Ikut terlibat dan bekerja sama, terutama program kampanye

18 PeNA

1 Juli Ermiansyah Putra 2 Edison 3 Zakiah 4 Yusuf Iswantoro 5 Efendi 6 Sri Yulidar 1 Perlindungan Hutan 2 Pelestarian Hutan 3 Pemanfaatan Hutan 4 Pemberdayaan Masyarakat 5 Pendidikan Lingkungan

Sosialisasi program Dukungan Staff Mendukung program Pride Campaign

19 IRD Pemberdayaan ekonomi masyarakat Kesejahteraan masyarakat kerjasama

Mendukung kegiatan yang berhubungna dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat

20 UN HABITAT Pembangunan rumah Kenyamanan dan kesejahteraan kerjasama

Mendukung kegiatan sesuai dengan kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan

21 FFI Rully Prayoga

6 Perlindungan Hutan 7 Pelestarian Hutan 8 Pemanfaatan Hutan 9 Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Lingkungan Sosialisasi Program,

Fasilitasi Kerjasama Mendukung program Pride Campaign

Keterangan :

• Yang hadir pada pertemuan stakeholder workshop pertama

• Yang hadir pada pertemuan stakeholder workshop kedua

2.2

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

2.2.1

Proses FGD

Diskusi kelompok terfokus yang dilaksanakan oleh Tim PeNA merupakan salah satu rangkaian kegiatan pra Kampanye Bangga untuk kawasan DAS Kr. Aceh serta DAS Kr. Geupu. Pelaksanaan FGD dilaksanakan dengan tujuan untuk menghimpun data serta mempertajam Informasi awal yang telah dihasilkan pada saat pelaksanaan Stakeholder Workshop yang telah dilaksanakan sebelumnya. Factor langsung yang menjadi ancaman kelestarian hutan di kawasan DAS Kr. Aceh dan DAS Kr. Geupu yang telah teridentifikasi saat pelaksanaan Stekaholder Workshop ádalah Penebangan Liar, Kebakaran Hutan serta Galian C.

Pelaksanaan diskusi ini diawali dengan pembentukan tim pelaksana diskusi kelompok terfokus. Setelah tim terbentuk, selanjutnya Manajer Kampanye bersama anggota tim lain mendiskusikan kerangka pelaksanaan FGD termasuk penentuan kriteria peserta, jumlah peserta, jumlah diskusi serta merancang pertanyaan panduan yang digunakan untuk menjawab beberapa hal yang menjadi tujuan pelaksanaan diskusi/penelitian. Rumusan yang dihasilkan oleh tim serta Manejer Kampanye dari PeNA selanjutnya dikonsultasikan kepada pihak Rare sehingga menghasilkan kerangka perencanaan diskusi kelompok terfokus yang akan dijalankan.

Tim pelaksana FGD selanjutnya melakukan koordinasi dengan para pihak, baik itu di tingkat kecamatan maupun aparatur desa. Selanjutnya personil tim yang menjadi penghubung melakukan koordinasi dengan para peserta sesuai dengan kriteria serta jumlah peserta yang telah di tetapkan sebelumnya. Peran serta dukungan di tingkat desa sangat membantu menemukan peserta sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan.

Melihat isu yang akan dibicarakan dalam FGD, masyarakat yang kita undang untuk menghadiri diskusi merasa kawatir akan resiko yang akan diterima, terutama para pelaku penebangan liar. Mereka khawatir bahwa tim pelaksana FGD merupakan bagian dari orang yang disusupkan untuk menjadi informan yang mengawasi kegiatan penebangan yang mereka lakukan. Tim mencoba memberikan penjelasan dan gambaran tentang apa sebenarnya yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan diskusi ini sehingga mereka bisa menerima mengerti.

Tim pelaksana juga melakukan simulasi diskusi di kantor PeNA untuk mencoba melihat bagaimana proses memfasilitasi FGD oleh masing masing anggota tim yang bertugas sebagai fasilitator/moderator diskusi dan juga peranan dari komponen lain yang terlibat dalam pelaksanaan FGD nantinya.

Dalam pelaksanaannya, walaupun topik pembicaraan dalam diskusi tentang faktor langsung yang menjadi ancaman kerusakan hutan, namun dari peserta muncul keinginan serta pernyataan untuk melakukan kegiatan rehabilitasi lahan/hutan yang telah rusak. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu perserta FGD, “... kita tidak akan mampu menghentikan kegiatan pengrusakan terhadap hutan kita, mari kita tanami hutan yang telah rusak dengan berbagai tanaman yang bermanfaat, minimal kita telah memperkecil luasan kerusakan hutan kita”

2.2.2

Hasil FGD

Di dalam kerangka perencanaan sudah ditetapkan bahwasanya tujuan utama pelaksanaan FGD adalah untuk memahami strategi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan yang lestari (10 tahun kedepan).

Adapun pertanyaan intinya adalah apa saja yang dilakukan masyarakat untuk menunjang ekonomi keluarganya dan dampak apa yang ditanggung oleh mereka terhadap kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang telah mereka lakukan. Berikut ini rincian pertanyaan FGD yang diajukan kepada para peserta

Tabel 3. Pertanyaan yang diajukan dalam diskusi :

Struktur Pertanyaan

Tema 1: Penebangan

hutan Tema 2: Galian C

Tema 3: Kebakaran hutan

Pertanyaan

Pembuka Silakan sebutkan nama Anda dan pengalaman menarik yang Anda alami dalam dua hari ini

Silakan sebutkan nama Anda dan pengalaman menarik yang Anda

alami dalam dua hari ini

Silakan sebutkan nama Anda dan pengalaman menarik yang Anda

alami dalam dua hari ini

Pertanyaan

Pengantar umum dilakukan oleh masyarakat Apa saja bentuk kegiatan yang dalam pemanfaatan hasil hutan.

Bagaimana umumnya penggalian

pasir (galian C) dilakukan? Apa pendapat Anda mengenai kebakaran hutan yang terjadi belakangan di kawasan hutan di

kemukiman Kueh & Leupung ?

Pertanyaan

transisi Apa yang mendorong Bapak memilih melakukan kegiatan penebangan hutan? Jika Anda membandingkan kondisi hutan/lahan sekarang dengan 5 atau 10 tahun yang lalu

(tidak termasuk tsunami) apa yang membedakan?

Apakah kegiatan Galian C dapat menghidupi atau memberikan

dukungan ekonomi bagi keluarga?

Menurut Saudara, faktor apasaja yang mendorong orang untuk melakukan kegiatan Galian C? Apakah ada kegiatan alternative

yang lain?

Menurut Sdr, mengapa kebakaran hutan masih terjadi ?

Jika Anda membandingkan kondisi hutan/lahan sekarang dengan lima atau sepuluh tahun

yang lalu (tidak termasuk tsunami) apa yang

membedakan?

Pertanyaan Kunci Sebesar apa kegiatan penebangan hutan dapat mempengaruhi langsung ekonomi keluarga? Manfaat apa yg dirasakan masyarakat dari kegiatan

penebangan? Dampak negatif apa yang dirasakan masyarakat dari

kegiatan penebangan? Menurut Anda, bagaimana

kegiatan tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan air Kr.Geupu?Apa saja pengaruhnya? Apa saja yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi ekonomi keluarga

Sebesar apa pengaruh kegiatan galian C terhadap ekonomi

keluarga.

Manfaat apa yang dirasakan masy dari kegiatan galian C?. Dampak apa yang dirasakan masy akibat kegiatan galian C?

Bagaimana kegiatan tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan air Kr.Geupu?

Apa saja pengaruhnya? Apa saja yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selain kegiatan galian C?

Pengetahuan apa yang Anda

Sebesar apa pengaruh langsung kebakaran hutan terhadap

ekonomi keluarga. Manfaat apa yang dirasakan oleh

masyarakat kebakaran hutan? Kerugian apa yang Anda rasakan

jika terjadi kebakaran hutan Konsekuensi apa yang akan dirasakan jika kebakaran hutan

terus terjadi? Bagaimana terhadap kesejahteraan hidup Anda? Bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap ketersediaan air

Kr. Geupu? Apa saja pengaruhnya?

selain dari penebangan kayu? Pengetahuan apa yang Anda perlukan untuk menjamin ketersediaan air bersih dari Kr.

Geupu?

perlukan untuk ketersediaan air

bersih dari Kr. Geupu? perlukan untuk ketersediaan air Pengetahuan apa yang Anda bersih dari Kr. Geupu?

Pertanyaan

Penutup yang kira-kira 10 tahun yang lalu Menurut Saudara, hewan apa masih banyak dijumpai dan sekarang sudah sulit ditemui?

mengapa hal itu bisa terjadi? Sebutkan hewan yang unik dan

endemik yang dapat mewakili sumber dayaalam & masyarakat

di sini.

Menurut Anda, cara tepat yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hutan kita sehingga

dapat dimanfaatkan sampai ke anak cucu kita nantinya (minimal

10 ke depan)

Menurut saudara, hewan apa yang kira-kira 10 tahun yang lalu

masih banyak dijumpai dan sekarang sudah sulit ditemui?

mengapa hal itu bisa terjadi? Sebutkan hewan yang unik & endemik yang dapat mewakili sumber dayaalam & masyarakat

di sini.

Menurut Anda, adakah cara yang tepat & dapat kita lakukan

untuk melestarikan hutan kita sehingga dapat dimanfaatkan

sampai ke anak cucu kita nantinya (minimal 10 ke depan)

Menurut saudara, hewan apa yang kira-kira 10 tahun yang lalu

masih banyak dijumpai dan sekarang sudah sulit ditemui?

mengapa hal itu bisa terjadi? Sebutkan hewan yang unik & endemik yang dapat mewakili sumber dayaalam & masyarakat

di sini.

Menurut Anda, adakah cara yang tepat & dapat kita lakukan

untuk melestarikan hutan kita sehingga dapat dimanfaatkan

sampai ke anak cucu kita nantinya (minimal 10 ke depan)

Konsensus

Dari hasil pelaksanaan seluruh FGD, ada beberapa kesamaan pandangan dari para peserta akan beberapa hal yang berkaitan dengan ancaman bagi kelestarian hutan yang terdapat dikawasan kemukiman Kueh dan Leupung, yaitu :

1. Kegiatan penebangan merupakan ancaman terbesar bagi kelestarian hutan serta masyarakat yang terdapat di kemukiman Kueh & Leupung. Kegiatan penebangan kayu di hutan yang dilakukan oleh beberapa orang telah menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat yang lebih banyak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Drs.H. Adi YS dalam diskusi terfokus yang dilaksanakan di Meunasah Pulot, “... saya lahir di desa Lamseunia dan sekarang tinggal di Desa Menasah Bak’u, kami sebagai masyarakat sangat merasakan dampak dari penebangan liar, dahulu Lamseunia tidak pernah banjir, sekarang banjir sudah menjadi ancaman bagi masyarakat Lamseunia”. Demikian juga halnya yang disampaikan M Yusuf dalam diskusi terfokus di Meunasah Tanjong Pak Yusuf, “... penebangan ini dilakukan hanya oleh beberapa orang, manfaat kegiatan penebangan yang bakalan diterima masyarakat banyak hanya bencana yang ditimbulkan dikemudian hari”.

2. Terjadinya kebakaran hutan dipicu oleh adanya kegiatan pembukaan lahan/hutan. Pembersihan area lahan/hutan yang ditebang/dibuka biasanya dilakukan dengan cara membakar. Walaupun sebahagian sudah membuat sekat bakar namun api yang membesar tetap sulit untuk di kendalikan. Menurut pendapat M Juned BTM peserta FGD di Meunasah Bak U, “... mereka yang membuat ladang-ladang di hutan, menebang kayu dan kemudian dibakar dan pada akhirnya api tidak bisa terkendali maka terjadilah kebakaran”. Selanjutnya Syamsuddin dari Lamseunia menambahkan bahwa “... biasanya disaat membuka lahan kami sudah membuat skat bakar, ya tapi kadang-kadang kebakaran itu sendiri juga tidak dapat terelakkan dengan kata lain tetap terjadi”.

3. Galian C yang dilakukan oleh masyarakat setempat masih dalam skala kecil, seperti yang diakui oleh Dedi Alfian peserta dari Naga Umbang yang bekerja sebagai pengambil batu gunung, “... ya kalau yang dilakukan disini masih secara alam, khususnya dimukim Kueh ini, misalnya pengambilan batu yang saya lakukan masih menggunakan linggis, ya kalau kami katakan masih secara tradisioanal”. Walaupun pada kenyataannya itu juga ada yang melakukan pengambilan batu secara besar besaran terutama pasca tsunami.

4. Masyarakat memahami bahwa kegiatan penebangan, kebakaran hutan, galian C serta pembukaan lahan menimbulkan kerugian, kerusakan lingkungan sekitarnya serta terutama masalah ketersediaan air. Anwar peserta dari desa Kueh berpendapat bahwa “... menurut saya penebangan liar harus bisa kita atasi bersama karena walaupun penebangan itu dilakukan secara kecil-kecilan tetapi lama-kelamaan akan berakibat buruk bagi alam dan juga manusia”. Selanjutnya, Bpk Suwandi, peserta lainya yang berasal dari desa Lamseunia menyatakan bahwa “... selama ini kami sangat susah air, dan air tidak bisa lagi dipergunakan melalui jaringan irigasi untuk persawahan, sehingga masyarakat menunggu hujan untuk menanam padi agar kebutuhan air tercukupi”, dan Ibu Sulasmi dari Lamseunia berpendapat bahwa “... galian C dapat merusak lingkungan”. Usman dari desa Naga Umbang menyatakan ”... menurut analisa saya, yang sudah terjadi dari kegiatan Galian C tersebut adalah, pertama rusaknya jalan dan yang kedua banjir seperti yang terjadi didaerah Lhoknga,disaat hujan kemarin itu penuh air”.

5. Kegiatan yang mengancam kelestarian hutan terutama penebangan dan galian C dilakukan karena tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Disamping itu, kegiatan ini juga sangat mudah untuk mendapatkan uang, mengingat terjadinya peningkatan permintaan, terutama pasca tsunami, sebagaimana yang disampaikan oleh Bpk Anwar “... jadi seperti ini, memang masyarakat ada yang melakukannya karena alasan ekonomi, tetapi menurut saya, menebang bagi mereka merupakan pekerjaan yang mudah untuk mereka lakukan dan juga akan mendapatkan uang dengan cepat. Sementara jika bertani atau berkebun mereka harus menunggu panen, kalau menebang mereka bisa panen terus…. Sementara kita, yang tidak ikut menebang juga akan panen, panen bencana maksud saya”. Hal ini juga di perkuat dengan pernyataan Bpk Zainuddin dari Deah Mamplam yang menyikapi maraknya aktifitas galian C, “... kalau menurut saya kita melakukan kegiatan galian C menurut situasi yang terjadi, mungkin untuk saat ini khususnya di Aceh masih pada tahapan rekontruksi, dan pada galian c itu merupakan bahan baku untuk rekontruksi itu sendiri, jadi wajar saja kalau aktivitas galian c lagi maraknya untuk di lakukan. Ya karena itu merupakan realita yang terjadi sekarang ini”.

6. Terjadinya perubahan kondisi lingkungan/hutan yang terdapat di kawasan Kueh & Leupung. Menurut bapak M Juned BTM “yang jelas sangat berbeda jika dibandingkan dengan sekitar tahun 56 dulu, sekarang hutan sudah mulai tandus, tanah tidak subur lagi dan yang parah lagi jika terjadi hujan pasti akan banjir paling tidak air sungai pasti keruh”. “Ya, rotan juga sudah tidak banyak lagi seperti dulu, karena kami disini juga mencari rotan, namun sekarang sudah agak susah dibandingkan beberapa tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu” Syamsuddin dari Lamseunia menambahkan.

7. Adanya keinginan serta harapan dari masyarakat untuk melakukan perbaikan kedepan, dan juga perlunya dilakukan rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak, sebagaimana yang disampaikan oleh Bpk Abdurrahman, “... saya mengharapkan hutan kita ini tetap terjaga, perlu adanya reboisasi kembali terhadap lahan-lahan yang sudah rusak dengan tanaman produktif yang memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat”. Selanjutnya Hasbi menyatakan bahwa “.. sebahagian besar harapan saya sama dengan kawan yang lain, apa yang kita nikmati saat ini harus dapat juga dirasakan oleh anak cucu kita, jangan mewariskan bencana bagi mereka. Saya ingin mereka juga dapat menikmati kekayaan alam ini. Sementara itu Adi, salah seorang peserta diskusi yang lain menyatakan pengharapannya, “... kami sangat mengharapkan HPH tidak lagi diberikan izin di daerah ini sehingga nantinya hutan bisa dikelola bersama oleh masyarakat sendiri dan terbentuk sebuah undang-undang atau peraturan tentang permanfaatan hasil hutan yang baik serta manfaatnya dirasakan oleh orang banyak”.

Perbedaan Pendapat

Ada di antara masyarakat yang menyatakan bahwa hutan yang ada di Lhoknga dan Leupung memang ada perbedaan antara sekarang dan dengan 10 tahun yang lalu. Sekarang sudah semakin buruk dibandingkan 10 tahun yang lalu, ini dikarenakan 10 tahun yang lalu kita dalam keadaan konflik jadi orang-orang tidak berani sembarangan ke hutan. Namun demikian ada juga yang mengatakan hutan kita biasa saja tetap saja masih bagus dan kayu-kayunya pun masih banyak. Tapi yang jelas Pak Abdullah dari Pulot Leupung tetap bersikeras dan mengatakan bahwa “... hutan kita sekarang sudah sangat rusak, ini dapat kita lihat di Kr. Sarah/Geupu jika terjadi hujan pasti akan langsung banjirn begitu juga dengan jalan-jalan yang ada di Leupung ini”. Selanjutnya Syamsuddin dari desa Lamseunia mencoba memberi solusi dan menyatakan bahwa ”... penebangan harus diperkecil atau kalau bisa dihentikan dan kemudian memberikan kepada mereka pekerjaan lain yang bisa membuat mereka mampu menghidupi keluargannya, kemudian galian C kalau bisa kita suruh tutup saja jadi sungai kita tidak rusak terus, karena galian C ini sangat berpengaruh kepada air, dulu sungai tidak luas dan air pun banyak, sekarang setelah seringnya dilakukan pengambilan pasir dan batu itu dilakukan maka sungai semakin luas dan air pun menjadi sedikit”.

Terhadap terjadinya kelangkaan dari beberapa jenis satwa maupun tumbuhan juga terdapat perbedaan pendapat, Bpk Yusri Budiman menyatakan bahwa “... punahnya burung dan tumbuhan bukan disebabkan oleh pelaku penebangan akan tetapi merupakan ulah para oknum yang menangkap secara besar-besaran. Dan pada umumnya yang melakukan adalah orang luar yang masuk ke wilayah kita”. Namun sdr Anwar berpendapat lain dan menyatakan bahwa “... banyaknya pohon yang ditebang telah berakibat pada semakin sedikitnya makanan dan juga tempat bersarang burung dan juga binatang yang lain”

Perbedaan Pengalaman

Dampak kerusakan alam berupa bencana banjir hanya di alami oleh masyarakat yang berada di sekitar DAS sementara yang berada di pinggiran hutan serta gunung lebih sering mengalami bencana berupa tanah longsor serta gangguan binatang buas.

Ide-ide Lain

Ada beberapa gagasan serta saran menarik untuk ditindaklanjuti yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada tim pelaksana FGD, antara lain adalah:

1. Perlunya dilakukan kegiatan penanaman berbagai jenis tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat pada pekarangan rumah serta kawasan hutan yang telah rusak, dengan harapan lahan yang telah dibuka serta ditelantarkan dapat kembali produktif dan pada akhirnya ketergantungan masyarakat pada kegiatan yang mengancam kelestarian alam/hutan yang selama ini mereka lakukan dapat ditinggalkan.

2. Penyuluhan tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penebangan, pembukaan lahan, kebakaran hutan serta galian C.

3. Menghidupkan kembali aturan serta kearifan lokal yang dulunya pernah berlaku dengan efektif di kalangan masyarakat Kueh dan Leupung.

4. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.

5. Izin pemanfaatan hasil hutan berupa kayu jangan diberikan lagi untuk kawasan hutan Keuh serta Leupung.

2.3

SURVEI MASYARAKAT

2.3.1

Proses Survei Pra Kampanye

Sebelum dimulainya pelaksanaan survei, Manajer Kampanye bersama dengan staf PeNA mencoba menyusun kerangka perencanaan survei, termasuk didalamnya penyusunan pertanyaan, penentuan jumlah responden baik itu untuk kelompok target maupun masyarakat kelompok kontrol. Hasil perencanaan awal ini dikonsultasikan kepada pihak Rare Indonesia untuk mendapatkan masukan serta saran guna perbaikan kerangka perencanaan survey yang telah kami susun. Setelah daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden survei ini selesai disusun dan mendapat persetujuan dari pihak Rare Indonesia. Selanjutnya dilakukan simulasi survei bersama anggota tim survei. Survei Pra Kampanye Bangga Melestarikan Alam dilaksanakan mulai pada tanggal 26 Nov s/d 2 Des 2006.

Dalam pelaksanaan, berdasarkan penghitungan statistik, dengan jumlah populasi sebesar 23.147 jiwa maka jumlah sampel responden untuk tingkat kepercayaan (LOC) 95% dan interval (CI) + 5 poin adalah sebanyak 378 responden. Namun untuk mengantisipasi jumlah kuisioner yang tidak valid (sah) untuk dianalisa nantinya maka jumlah sampel yang diambil adalah 442 responden. Responden kelompok target ini berasal dan menetap di kemukiman Kueh, Lhoknga serta Leupung. Kemukiman Kueh terdiri dari desa Naga Umbang, Lambaro Kueh, Kueh, Lam Ateuk, Aneuk Paya, Lamgaboh, Tanjong, Seubun Keutapang, Seubun Ayon, Lambaro Seubun, serta Nusa, dan Kemukiman Lhoknga terdiri dari desa Mon Ikeun, Weuraya, Lam Kruet dan Lampaya.

Kemukiman Leupung terdiri dari desa Layeun, Pulot, Lamseunia, Meunasah Mesjid, Meunasah Bak U serta Deah Mamplam.

Sementara itu, 100 orang yang berasal dan menetap di Kemukiman, Blang Me, Glee Bruek, Lhoong Kecamatan Lhoong Aceh Besar menjadi responden yang mewakili kelompok kontrol bagi survei program Kampanye Bangga Melestarikan Alam.

Secara keseluruhan, responden yang diwawancarai dalam survei ini berjumlah 547 orang (total jumlah responden kelompok target dan kelompok kontrol). Sebanyak 5 orang responden tidak bersedia untuk menyelesaikan proses wawancara yang dilakukan oleh enumerator. Tetapi target responden tetap terpenuhi, yaitu sebanyak 542 orang responden.

Dalam pelaksanaan survei, ternyata banyak hal yang terjadi di luar rencana. Misalnya yang dialami oleh enumerator yang bertugas di desa Lamgaboh Kemukiman Kueh, Enumerator tidak di izinkan untuk melakukan wawancara oleh pihak Mantan GAM/KPA. Namun setelah enumerator di dampingi suvervisor menjelaskan kepada “oknum” tersebut bahwa kita telah melakukan koordinasi dengan pejabat pemerintah setempat, baik itu di tingkat desa maupun kecamatan, enumerator kembali dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang direncanakan.

Larangan untuk melakukan survei juga dialami oleh enumerator yang melakukan survei di desa Mon Ikeun, dengan alasan mereka bosan dengan pihak NGO yang datang hanya untuk mengambil data saja tanpa menyalurkan bantuan. Tetapi setelah diberikan penjelasan bahwa survei ini bukan untuk mendata kebutuhan bagi penyaluran bantuan, tetapi lebih pada upaya bersama yang perlu untuk kita lakukan ke depan guna perbaikan serta pemanfaatan sumberdaya alam yang kita miliki, lagi-lagi mereka kembali bersedia untuk diwawancarai.

Hambatan atau larangan bagi enumerator untuk melakukan wawancara tidak hanya terjadi di wilayah desa target. Di desa Lamsuejen yang merupakan wilayah kelompok kontrol, enumerator juga mengalami hal yang sama. Upaya diplomasi kembali dilakukan, negosiator (rekan Fadlan dari lembaga Green Camp) menjalankan fungsinya. Wawancara kembali dapat dilaksanakan sesuai dengan target responden yang diinginkan.

Dari berbagai kejadian diatas, kita dapat mengambil suatu pembelajaran, bahwa apa yang telah direncanakan tidak selamanya berjalan sesuai rencana, dan koordinasi antar berbagai pihak sangat diperlukan.

2.3.2

Proses Survei Pasca Kampanye

Ada kekeliruan yang dilakukan pada awal survei pascca kampanye yaitu tidak sama nya proses survei pra-kampanye dengan pasca-kampanye. Pada survei pasca-kampanye, distribusi kuesioner lebih banyak diberikan di kemukiman Kueh sehingga membingungkan pada saat analisa data. Untuk memperbaiki hal ini, tim survei kemudian mengulangi proses survei pada lokasi yang belum disurvei yaitu pada mukim Lhoknga dan Leupung, sehingga pada akhirnya pendistribusian dan metode yang dilakukan sama seperti pada saat survei pra kampanye. Enumerator yang menjalankan survei sebagian mereupakan enumerator yang melakukan survei pra kampnye sehingga kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melatih enumurato yang baru karena mereka bisa saling membantu (latihan hanya dilakukan satu hari)

Jadi total kuesioner yang didistribusikan pada akhirnya sama yaitu 442 di lokasi target dan 100 di lokasi kontrol dengan gampong dan kemukiman yang sama pula.

2.4

MODEL KONSEP

Berdasarkan hasil pertemuan stakeholder, focus group discussion dan survey masyarakat, maka diperoleh sebuah model konsep mengenai kawasan kerja kampanye Pride. Model konsep ini merupakan suatu peta konseptual mengenai keterkaitan berbagai faktor langsung dan faktor tidak langsung yang mempengaruhi keutuhan hutan kemukiman Kueh, Lhoknga dan Leupung.

Hutan Leupung,

Kueh,

& Lhoknga

Kebakaran Penebangan hutan Galian C Pembukaan Lahan Perburuan binatang Cepat dapat uangMudah dilakukan Alasan ekonomi Lahan sudah tidak subur Membuang puntung rokok sembarangan Kurang pengetahuan tentang konservasi Tidak ada sosialisasi Penegakan hukum Kurang makanan Pendidikan Kurang lapangan pekerjaan Kurang penyuluhan Peran lembaga adat lemah Hukum adat Sengaja dibakar cuaca Lahan pertanian terbatas Material mudah didapat Belum mengetahui hubungan hutan & air