BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengetahuan

2.1.1. Defenisi

Pengetahuan adalah hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali

suatu kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak disengaja

dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu

objek tertentu (Mubarak, 2009).

Pengetahuan adalah hasil tahu dari manusia, yang sekedar menjawab

pertanyaan “what”, misalnya apa air, apa manusia, apa alam dan sebagainya (Notoatmodjo, 2010).

Pengetahuan adalah hasil dari proses pembelajaran dengan melibatkan indra

penglihatan, pendengaran, penciuman dan pengecap. Pengetahuan akan

memberikan penguatan terhadap individu dalam setiap mengambil keputusan dan

dalam berperilaku (Setiawati, 2008).

2.1.2. Tingkat Pengetahuan

Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan yaitu:

A.Tahu (know)

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Misalnya: tahu bahwa buah

tomat banyak mengandung vitamin C, jamban adalah tempat membuang

Aedes Agepti, dan sebagainya. Untuk mengetahui atau mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan, misalnya:

apa tanda-tanda anak yang kurang gizi, apa penyebab penyakit TBC,

bagaimana cara melakukan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk), dan

sebagainya.

B.Memahami (comprehension)

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak

sekedar menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat

menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.

Misalnya, orang yang memahami cara pemberantasan penyakit demam

berdarah, bukan hanya sekedar menyebutkan 3M (mengubur, menutup,

dan menguras), tetapi harus dapat menjelaskan mengapa harus menutup,

menguras, dan sebagainya tempat-tempat penampungan air tersebut.

C.Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan apabila orang yang yang telah memahami objek yang

dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang

diketahui tersebut pada situasi yang lain. Misalnya, seseorang yang telah

paham tentang proses perencanaan, ia harus dapat membuat perencanaan

program kesehatan di tempat ia bekerja atau dimana saja. Orang yang

telah paham metodologi penelitian, ia akan mudah membuat proposal

D.Analisis (analysis)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan/atau

memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen

yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi

bahwa pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat analisis

adalah apabila orang tersebut telah dapat membedakan, atau

memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram (bagan) terhadap

pengetahuan atas objek tersebut. Misalnya, dapat membedakan antara

nyamuk Aedes Agepty dengan nyamuk biasa, dapat membuat diagram

(flow chart) siklus hidup cacing kremi, dan sebagainya. E. Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum

atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari

komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain, sintesis adalah

suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari

formulasi-formulasi yang telah ada. Misalnya, dapat membuat atau meringkas

dengan kata-kata atau kalimat sendiri tentang hal-hal yang telah dibaca

atau didengar, dapat membuat kesimpulan tentang artikel yang telah

dibaca.

F. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan

justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini

atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, seorang ibu

dapat menilai atau menentukan seorang anak menderita malnutrisi atau

tidak, seseorang dapat menilai manfaat ikut keluarga berencana, dan

sebagainya (Notoadmodjo, 2005).

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan:

A.Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang

lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat

dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin

mudah pula mereka menerima informasi. Pada akhirnya, makin banyak

pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika seseorang memiliki

tingkat pendidikan yang rendah, maka akan menghambat perkembangan

sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi, dan nilai-nilai yang

baru diperkenalkan.

B.Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh

pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak

langsung.

C.Usia

Dengan bertambahnya usia seseorang maka akan terjadi perubahan pada

aspek fisik dan psikologis (mental). Petumbuhan fisik secara garis besar

proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, dan timbulnya ciri-ciri baru. Hal ini

terjadi akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis atau

mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.

D.Minat

Minat adalah suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap

sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni

suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih

mendalam.

E. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam

berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman

yang kurang baik akan berusaha untuk dilupakan oleh seseorang. Namun,

jika pengalaman terhadap objek tersebut menyenangkan, maka secara

psikologis akan timbul kesan yang sangat mendalam dan membekas

dalam emosi kejiwaannya, dan akhirnya dapat pula membentuk sikap

positif dalam kehidupannya.

F. Kebudayaan dan Lingkungan Sekitar

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh

besar terhadap pembentukan sikap kita. Apabila dalam suatu wilayah

mempunyai budaya untuk menjaga kebersihan lingkungan, maka sangat

mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai sikap untuk selalu menjaga

kebersihan lingkungan karena lingkungan sangat berpengaruh dalam

G.Informasi

Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu

mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan (Mubarak,

2009).

2.1.4. Cara Memperoleh Pengetahuan

Menurut Notoatmojo (2005) dari berbagai cara yang telah digunakan untuk

memperoleh pengetahuan sepanjang sejarah, dapat dikelompokkan menjadi dua

yaitu:

1. Cara Tradisional untuk Memperoleh Pengetahuan

Cara kuno atau tradisional dipakai orang untuk memperoleh kebenaran

pengetahuan antara lain:

A. Cara Coba Salah (Trial and Error)

Cara coba salah ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam

mencegah masalah dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil dicoba

kemungkinan yang lain.

B. Cara Kekuasaan (Otoriter)

Sumber pengetahuan dapat berupa pemimpin masyarakat baik formal

maupun informal, ahli agama, pemegang pemerintah, dan sebagainya.

C. Berdasarkan Pengalaman Pribadi

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh

pengetahuan.

Hasil ini dilakukan dengan cara mengulangi kembali pengalaman yang

D. Melalui Jalan Pikiran

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara berpikir

manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah mampu

menggunakan penalaran dalam memperoleh pengetahuannya. Dengan kata

lain dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia telah

menggunakan jalan pemikirannya.

2. Cara Modern dalam Memperoleh Pengetahuan

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa ini lebih

sintesis, logis dan alamiah. Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih

popular disebut metode penelitian.

2.2. Keluarga

2.2.1. Definisi

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala

keluarga dan beberapa orang yang terkumpul serta tinggal di suatu tempat di

bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Dep.Kes RI, 1988 dalam

Mubarak, 2011).

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup

bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu

ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama

dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dalam

Keluarga selaku unit dasar memiliki pengaruh yang begitu kuat tehadap

perkembangan seorang individu yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya

kehidupan individu tersebut. Keluarga memiliki pengaruh yang penting sekali

terhadap pembentukan identitas seorang individu dan perasaan harga diri.

Prioritas tertinggi keluarga biasanya adalah kesejahteraan anggota keluarganya

(Tamher & Ekasari, 2009).

2.2.2. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga menurut Friedman (1986) adalah:

1. Fungsi Afektif

Fungsi afektif adalah fungsi internal keluarga sebagai dasar kekuatan

keluarga. Didalamnya terkait dengan saling mengasihi, saling mendukung

dan saling menghargai antar anggota keluarga.

2. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah fungsi yang mengembangkan proses interaksi

dalam keluarga. Sosialisasi dimulai sejak lahir dan keluarga merupakan

tempat individu untuk belajar bersosialisasi.

3. Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi adalah fungsi keluarga untuk meneruskan kelangsungan

keturunan dan menambah sumber daya manusia.

4. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi adalah fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh

5. Fungsi Perawatan Kesehatan

Fungsi perawatan kesehatan adalah fungsi keluarga untuk mencegah

terjadinya masalah kesehatan dan merawat anggota keluarga yang

mengalami masalah kesehatan (setiawati & Dermawan, 2008).

Perawatan dapat dilakukan apabila keluarga memiliki kemampuan yang

berkaitan dengan 5 tugas kesehatan keluarga yaitu; mengenal masalah

kesehatan, mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah

kesehatan, merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan,

memodifikasi lingkungan dan mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan

kesehatan secara tepat (Rasmun, 2009).

2.2.3. Interaksi Keluarga dalam Rentang Sehat Sakit

Interaksi antar anggota keluarga dalam kondisi sehat dan sakit juga

mempengaruhi tingkat berfungsinya keluarga. Penyakit yang diderita salah satu

anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga yang lainnya.

Friedmen dengan mengadaptasi Doherti dan Sussman (1998) memberikan

gambaran bahwa terdapat interaksi keluarga dengan rentang sehat sakit dalam

bentuk upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya keluarga dalam peningkatan (promosi) kesehatan

Kegiatan peningkatan kesehatan atau lebih dikenal dengan promosi

kesehatan bisa dimulai dalam keluarga, seperti halnya seorang ayah yang

memberikan contoh dengan tidak merokok, minum-minuman keras tentunya

gaya hidup tersebut akan diikuti oleh anak-anaknya, tetapi jika kondisi

2. Penaksiran keluarga terhadap gejala-gejala sakit

Tahapan ini dimulai saat anggota keluarga mengeluhkan gejala-gejala

penurunan kesadaran yang dialami, mencari tahu penyebabnya, dan ada

tidaknya pengaruh bagi anggota keluarga yang lain.

Sosial ekonomi juga sangat berpengaruh pada penaksiran gejala-gejala yang

muncul. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah akan merespon

lambat mengingat kemampuan ekonominya.

3. Pencarian perawatan

Tahapan ini dimulai pada saat anggota keluarga merasakan sakit dan

anggota keluarga lainnya mengetahui, maka dimulailah upaya mencari tahu

kemana akan dirawat. Upaya ini dilakukan dengan mencari informasi

kepada orang terdekat. Pada tahapan ini juga keluarga dituntut untuk

mengambil keputusan dengan cepat kemana akan merawat anggota keluarga

yang sakit. Kecepatan pengambilan keputusan ini ditentukan oleh respon

keluarga terhadap kondisi sakit.

4. Perolehan perawatan dan rujukan ke pelayanan kesehatan

Tahapan ini dimulai saat kontak pertama anggota keluarga dengan

pelayanan kesehatan atau pengobatan alternatif. Penentuan jenis pelayanan

yang didatangi dipengaruhi oleh pengetahuan keluarga, pengalaman masa

lalu dan sering kali ibu memberikan kontribusi yang banyak terhadap

5. Respon akut terhadap penyakit oleh klien dan keluarga

Tahapan ini ditandai dengan terjadinya perubahan peran pada anggota

keluarga yang sakit, misalnya saja peran ibu yang sedang sakit akan

digantikan oleh ayah terutama saat anak-anaknya masih kecil. Contoh lain

jika ayah sakit maka dengan langsung ibu mengambil alih peran dan

tanggung jawabnya.

6. Adaptasi terhadap penyakit dan penyembuhan

Tahap adaptasi adalah tahapan dimana keluarga memerlukan bantuan dari

tenaga kesehatan dalam menentukan koping keluarga terhadap sakitnya

(Setiawati & Dermawan, 2008).

2.2.4. Keterlibatan Keluarga dalam Mencegah Klien Kambuh

Keluarga merupakan unit yang paling dekat dengan klien dan merupakan

“perawat utama” bagi klien. Keluarga berperan dalam menentukan cara atau

asuhan yang diperlukan klien di rumah. Keberhasilan perawat dirumah sakit dapat

sia-sia jika tidak diteruskan di rumah karena dapat mengakibatkan klien harus

dirawat kembali (kambuh). Peran serta keluarga sejak awal asuhan di RS akan

meningkatkan kemampuan keluarga merawat klien di rumah sehingga

kemungkinan dapat dicegah.

Pentingnya peran serta keluarga dalam klien gangguan jiwa dapat dipandang

dari berbagai segi. Pertama, keluarga merupakan tempat dimana individu memulai

hubungan interpersonal dengan lingkungannya. Keluarga merupakan “institusi”

pendidikan utama bagi individu untuk belajar dan mengembangkan nilai,

keluarga, dan umpan balik keluarga memengaruhi individu dalam mengadopsi

perilaku tertentu. Semua ini merupakan persiapan individu untuk berperan di

masyarakat. Jika keluarga dipandang sebagai suatu sistem, maka gangguan yang

terjadi pada salah satu anggota dapat memengaruhi seluruh sistem, sebaliknya

disfungsi keluarga merupakan salah satu penyebab gangguan pada anggota.

Pelayanan kesehatan jiwa yang ada merupakan fasilitas yang membantu klien dan

keluarga dalam mengembangkan kemampuan mencegah terjadinya masalah,

menanggulangi berbagai masalah, dan mempertahankan keadaan adaptif. Salah

satu faktor penyebab kambuh gangguan jiwa adalah keluarga yang tidak tahu cara

menangani perilaku klien di rumah. Menurut Sullinger (1988), klien dengan

diagnosis skizofrenia diperkirakan akan kambuh 50% pada tahun pertama, 70%

pada tahun kedua, dan 100% pada tahun kelima setelah pulang dari rumah sakit

karena perlakuan yang salah selama di rumah atau di masyarakat (Nasir &

Muhith, 2011).

2.2.5. Manfaat Peran Keluarga

1. Bagi klien:

a. Mempercepat proses penyembuhan melalui dinamika kelompok

b. Memperbaiki hubungan interpersonal klien dengan setiap anggota

keluarga

c. Menurunkan angka kekambuhan

2. Bagi keluarga

b. Keluarga mampu meningkatkan pengertian terhadap klien sehingga

keluarga lebih dapat menerima, toleran, dan menghargai klien sebagai

manusia

c. Keluarga dapat meningkatkan kemampuan dalam membantu klien dalam

proses rehabilitasi (Shalehuddin, 2013).

2.3. Halusinasi

2.3.1. Defenisi

Halusinasi adalah hilangnya kemampuan manusia dalam membedakan

rangsangan internal (pikiran) dan rangsangan eksternal (dunia luar). Klien

memberi persepsi atau pendapat tentang lingkungan tanpa ada objek atau

rangsangan yang nyata. Sebagai contoh klien mengatakan mendengar suara

padahal tidak ada orang yang berbicara (Kusumawati & Hartono, 2010).

Halusinasi adalah persepsi yang salah atau palsu tetapi tidak ada rangsang

yang menimbulkannya (tidak ada objeknya). Misalnya, merasa melihat ada orang

yang akan memukul, padahal tidak ada seorang pun disekitarnya. Sekalipun tidak

nyata, tetapi bagi penderita gangguan jiwa, halusinasi dirasakan sebagai sesuatu

yang sungguh-sungguh (Baihaqi, Sunardi, Akhlan, Heryati, 2007).

Halusinasi merupakan persepsi sensori yang salah atau pengalaman

persepsi yang tidak terjadi dalam realitas (Videbeck, 2008).

Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa pada individu yang

suara, penglihatan, pengecapan perabaan atau penghiduan. Pasien merasakan

stimulus yang sebenarnya tidak ada (Keliat & Akemat, 2009).

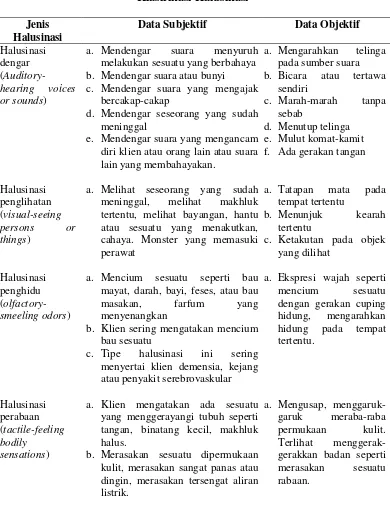

2.3.2. Klasifikasi Halusinasi

Tabel 2.1 Klasifikasi Halusinasi Jenis

Halusinasi

Data Subjektif Data Objektif

Halusinasi dengar

(Auditory-hearing voices or sounds)

a. Mendengar suara menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya b. Mendengar suara atau bunyi c. Mendengar suara yang mengajak

bercakap-cakap

d. Mendengar seseorang yang sudah meninggal

e. Mendengar suara yang mengancam diri klien atau orang lain atau suara lain yang membahayakan.

a. Mengarahkan telinga pada sumber suara

b. Bicara atau tertawa sendiri

c. Marah-marah tanpa sebab

d. Menutup telinga e. Mulut komat-kamit f. Ada gerakan tangan

a. Melihat seseorang yang sudah meninggal, melihat makhluk tertentu, melihat bayangan, hantu atau sesuatu yang menakutkan, cahaya. Monster yang memasuki perawat

a. Tatapan mata pada tempat tertentu

b. Menunjuk kearah tertentu

c. Ketakutan pada objek yang dilihat

Halusinasi penghidu (olfactory-smeeling odors)

a. Mencium sesuatu seperti bau mayat, darah, bayi, feses, atau bau masakan, farfum yang menyenangkan

b. Klien sering mengatakan mencium bau sesuatu

c. Tipe halusinasi ini sering menyertai klien demensia, kejang atau penyakit serebrovaskular

a. Ekspresi wajah seperti mencium sesuatu dengan gerakan cuping hidung, mengarahkan hidung pada tempat tertentu.

a. Klien mengatakan ada sesuatu yang menggerayangi tubuh seperti tangan, binatang kecil, makhluk halus.

b. Merasakan sesuatu dipermukaan kulit, merasakan sangat panas atau dingin, merasakan tersengat aliran listrik.

a. Mengusap, menggaruk-garuk meraba-raba permukaan kulit. Terlihat

Jenis Halusinasi

Data Subjektif Data Objektif

Halusinasi

a. Klien seperti sedang merasakan makanan tertentu, rasa tertentu atau mengunyah sesuatu.

a. Klien dapat melaporkan bahwa fungsi tubuhnya tidak dapat terdeteksi misalnya tidak adanya denyutan di otak, atau sensasi pembentukan urine dalam tubuhnya, perasaan tubuhnya melayang di atas bumi.

a. Seperti mengecap

sesuatu. Gerakan menguyah, meludah atau muntah

a. Klien terlihat menatap tubuhnya sendiri dan terlihat merasakan sesuatu yang aneh tentang tubuhnya.

(Yosep, 2011).

2.3.3.Proses Terjadinya Halusinasi

Bentuk gangguan persepsi sensori yang paling sering terjadi pada klien

dengan gangguan jiwa adalah halusinasi pendengaran dan penglihatan. Bentuk

halusinasi ini dapat berupa suara-suara dan gambaran-gambaran. Tetapi paling

sering berupa kata-kata yang tersusun dalam bentuk kalimat yang mempengaruhi

tingkah laku klien, sehingga klien menghasilkan respons tertentu seperti: bicara

sendiri, bertengkar atau respons lain yang membahayakan. Bisa juga klien

bersikap mendengarkan suara halusinasi tersebut dengan mendengarkan penuh

perhatian pada orang lain yang tidak bicara atau pada benda mati.

Halusinasi pendengaran dan penglihatan merupakan suatu tanda mayor dari

gangguan schizoprenia dan satu syarat diagnostik minor untuk metankolia involusi, psikosa mania depresif dan syndroma otak organik (Purba, Wahyuni,

2.3.4.Faktor Penyebab Halusinasi

a. Faktor Predisposisi

1. Faktor Perkembangan

Tugas perkembangan klien yang terganggu misalnya rendahnya

kontrol dan kehangatan keluarga menyebabkan klien tidak mampu

mandiri sejak kecil, mudah frustasi, hilang percaya diri dan lebih

rentan terhadap stress.

2. Faktor Sosiokultural

Seseorang yang merasa tidak diterima lingkungannya sejak bayi

(unwanted child) akan merasa disingkirkan, kesepian, dan tidak percaya pada lingkungannya.

3. Faktor Biokimia

Mempunyai pengaruh terhadap terjadinya gangguan jiwa. Adanya

stress yang berlebihan dialami seseorang maka didalam tubuh akan

dihasilkan suatu zat yang dapat bersifat halusinogenik neurokimia

seperti Buffofenon dan Dimetytranferase (DMP). Akibat stress berkepanjangan menyebabkan teraktivasinya neurotransmitter otak.

Misalnya terjadi ketidakseimbangan acetylcholine dan dopamine.

4. Faktor Psikologis

Tipe kepribadian lemah dan tidak bertanggung jawab mudah

terjerumus pada penyalahgunaan zat adiktif. Hal ini berpengaruh pada

masa depannya. Klien lebih memilih kesenangan sesaat dan lari dari

alam nyata menuju alam hayal.

5. Faktor Genetik dan Pola Asuh

Penelitian menunjukkan bahwa anak sehat yang diasuh oleh orangtua

skizofrenia cenderung mengalami skizofrenia. Hasil studi

menunjukkan bahwa faktor keluarga menunjukkan hubungan yang

sangat berpengaruh pada penyakit ini (Yosep, 2011).

Kebanyakan penelitian genetika berfokus pada keluarga terdekat,

seperti orang tua, saudara kandung, dan anak cucu untuk melihat

apakah skizofrenia diwariskan atau diturunkan secara genetik. Hanya

sedikit penelitian yang memfokuskan pada kerabat yang lebih jauh.

Penelitian yang paling penting memusatkan pada penelitian anak

kembar yang menunjukkan bahwa kembar identik berisiko mengalami

gangguan ini sebesar 50%, sedangkan kembar praternal berisiko

hanya 15%. Penelitian penting lain menunjukkan bahwa anak-anak

yang memiliki satu orang tua biologis penderita skizofrenia memiliki

risiko 15% dan angka ini meningkat sampai 35% jika kedua orang tua

biologis menderita skizofrenia. Anak-anak yang memiliki orang tua

biologis dengan riwayat skizofrenia tetapi diadopsi pada saat lahir

oleh keluarga tanpa riwayat skizofrenia masih memiliki risiko genetik

dari orang tua biologis mereka. Semua penelitian ini menunjukkan

bahwa ada risiko genetik atau kecenderungan skizofrenia, tetapi ini

walaupun gen mereka identik 100% (Cancro & Lehman, 2000 dalam

Videbeck, 2008).

6. Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Menurut penelitian Erlina, Soewadi, Pramono (2010), status

ekonomi rendah mempunyai risiko 6,00 kali untuk mengalami

gangguan jiwa skizofrenia dibandingkan status ekonomi tinggi. Pada

analisis multivariabel, status ekonomi rendah berisiko 7,4 kali untuk

menderita ganguan jiwa skizofrenia dibanding dengan status ekonomi

tinggi dengan OR=7,482 (95%IK;2,852-19,657) dengan p=0,000.

Artinya kelompok ekonomi rendah kemungkinan mempunyai risiko

7,48 kali lebih besar mengalami kejadian skizofrenia dibandingkan

kelompok ekonomi tinggi. Menurut Werner et al. dalam Erlina,

Soewadi, Pramono (2010), yang melakukan penelitian di Israel

mengatakan orang yang dilahirkan mempunyai orangtua yang

berstatus sosio ekonomi dan didaerah miskin berhubungan dengan

dengan peningkatan risiko skizofrenia (OR1.39 (95%CI;1.10–

1.78),p<0,00.

Status ekonomi rendah sangat mempengaruhi kehidupan

seseorang. Beberapa ahli tidak mempertimbangkan kemiskinan (status

ekonomi rendah) sebagai faktor risiko, tetapi faktor yang

menyertainya bertanggung jawab atas timbulnya gangguan kesehatan.

Menurut Graham dalam Erlina, Soewadi, Pramono (2010), keluarga

keluarga dipengaruhi oleh penyebab lingkungan (rumah yang kecil,

tidak adanya waktu dan rasa aman) maka hal ini merupakan beban

bagi orangtua yang akibatnya akan mempengaruhi kesehatan anak.

Kemiskinan ditandai dengan oleh sedikitnya dukungan, sedikitnya

keselamatan, tidak adanya ruang sehingga terlalu sesak, tidak adanya

kebebasan pribadi, ketidakpastian dalam masalah ekonomi yang

akhirnya mungkin menimbulkan risiko kesehatan bagi keluarga.

Sementara dari segi pendidikan menurut penelitian Fakhari et al

dalam Erlina, Soewadi, Pramono (2010),dengan hasil yang ditemukan

ada hubungan yang bermakna antara tidak punya pendidikan atau

tidak tamat SD dengan timbulnya gangguan jiwa (p<0,001).

b. Faktor Presipitasi

1. Biologis

Stressor biologis yang berhubungan dengan respons neurobiologik

yang maladaptif termasuk gangguan dalam putaran umpan balik otak

yang mengatur proses informasi dan adanya abnormalitas pada

mekanisme pintu masuk dalam otak yang mengakibatkan

ketidakmampuan untuk secara selektif menanggapi rangsangan.

2. Pemicu Gejala

Pemicu atau stimulus yang sering menimbulkan episode baru suatu

penyakit yang biasanya terdapat pada respons neurobiologis yang

maladaptif berhubungan dengan kesehatan, lingkungan, sikap dan

a. Kesehatan, seperti gizi buruk, kurang tidur, keletihan, infeksi, obat

Sistem Saraf Pusat, gangguan proses informasi, kurang olahraga,

alam perasaan abnormal dan cemas.

b. Lingkungan, seperti lingkungan penuh kritik, gangguan dalam

hubungan interpersonal, masalah perumahan, stress, kemiskinan,

tekanan terhadap penampilan, perubahan dalam kehidupan dan

pola aktivitas sehari-hari, kesepian (kurang dukungan) dan tekanan

pekerjaan (Trimeilia, 2011)

3. Perilaku

Respons klien terhadap halusinasi dapat berupa curiga, ketakutan,

perasaan tidak aman, gelisah, dan bingung, perilaku merusak diri,

kurang perhatian, tidak mampu mengambil keputusan serta tidak

dapat membedakan keadaan nyata dan tidak nyata. Menurut Rawlins

dan Heacock (1993) memecahkan masalah halusinasi berlandaskan

atas hakikat keberadaan seorang individu sebagai makhluk yang

dibangun atas dasar unsur-unsur bio-psiko-sosio-spiritual sehingga

halusinasi dalam dilihat dari lima dimensi yaitu:

a) Dimensi Fisik

Halusinasi dapat ditimbulkan oleh beberapa kondisi fisik seperti

kelelahan yang luar biasa, penggunaan obat-obatan, demam

hingga delirium, intoksikasi alkohol dan kesulitan untuk tidur

b) Dimensi Emosional

Perasaan cemas yang berlebihan atas dasar problem yang tidak

dapat diatasi merupakan penyebab halusinasi itu terjadi. Isi dari

halusinasi dapat berupa perintah memaksa dan menakutkan. Klien

tidak sanggup lagi menentang perintah tersebut hingga dengan

kondisi tersebut klien berbuat sesuatu terhadap ketakutan tersebut.

c) Dimensi Intelektual

Dalam dimensi intelektual ini menerangkan bahwa individu

dengan halusinasi akan memperlihatkan adanya penurunan fungsi

ego. Pada awalnya halusinasi merupakan usaha dari ego sendiri

untuk melawan impuls yang menekan, namun merupakan suatu

hal yang menimbulkan kewaspadaan yang dapat mengambil

seluruh perhatian klien dan tak jarang akan mengontrol semua

perilaku klien.

d) Dimensi Sosial

Klien mengalami gangguan interaksi sosial dalam fase awal dan

comforting, klien menganggap bahwa hidup bersosialisasi di

dunia nyata sangat membahayakan. Klien asyik dengan

halusinasinya, seolah-olah ia merupakan tempat untuk memenuhi

akan interaksi sosial, kontrol diri dan haga diri yang tidak

didapatkan dalam dunia nyata. Isi halusinasi dijadikan sistem

kontrol oleh individu tersebut, sehingga jika perintah halusinasi

itu. Oleh karena itu, aspek penting dalam melaksanakan intervensi

keperawatan klien dengan mengupayakan suatu proses interaksi

yang menimbulkan pengalaman interpersonal yang memuaskan,

serta mengusahakan klien tidak menyendiri sehingga klien selalu

berinteraksi dengan lingkungannya dan halusinasi tidak

berlangsung.

e) Dimensi Spiritual

Secara spiritual klien halusinasi mulai dengan kehampaan hidup,

rutinitas tidak bemakna, hilangnya aktivitas ibadah dan jarang

berupaya secara spiritual untuk menyucikan diri. Irama

sirkardiannya terganggu, karena ia sering tidur larut malam dan

bangun sangat siang. Saat terbangun merasa hampa dan tidak

jelas tujuan hidupnya. Ia sering memaki takdir tetapi lemah dalam

upaya menjemput rejeki, menyalahkan lingkungan dan orang lain

yang menyebabkan takdirnya memburuk (Yosep, 2011).

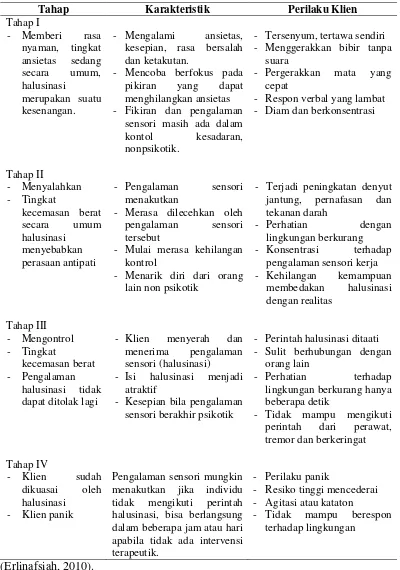

2.3.5. Tahapan Halusinasi

Gangguan persepsi yang utama pada pasien skizoprenia adalah halusinasi,

sehingga halusinasi menjadi bagian hidup klien. Biasanya dirangsang oleh

kecemasan, gangguan harga diri, kritis diri, atau mengingkari rangsangan terhadap

kenyataan. Halusinasi pendengaran adalah paling utama pada pasien skizoprenia,

Ada empat tahapan halusinasi, karakteristik dan perilaku yang ditampilkan.

Tabel 2.2

Tahapan, Karakteristik dan Perilaku Klien

Tahap Karakteristik Perilaku Klien

Tahap I

- Memberi rasa

nyaman, tingkat ansietas sedang secara umum, halusinasi

merupakan suatu kesenangan.

- Mengalami ansietas, kesepian, rasa bersalah dan ketakutan.

- Mencoba berfokus pada pikiran yang dapat menghilangkan ansietas - Fikiran dan pengalaman

sensori masih ada dalam

kontol kesadaran, nonpsikotik.

- Tersenyum, tertawa sendiri - Menggerakkan bibir tanpa

suara

- Pergerakkan mata yang cepat

- Respon verbal yang lambat - Diam dan berkonsentrasi

Tahap II perasaan antipati

- Pengalaman sensori

menakutkan

- Merasa dilecehkan oleh pengalaman sensori tersebut

- Mulai merasa kehilangan kontrol

- Menarik diri dari orang lain non psikotik

- Terjadi peningkatan denyut jantung, pernafasan dan tekanan darah

- Perhatian dengan

lingkungan berkurang

- Konsentrasi terhadap pengalaman sensori kerja

- Kehilangan kemampuan membedakan halusinasi dengan realitas

Tahap III - Mengontrol - Tingkat

kecemasan berat - Pengalaman

halusinasi tidak dapat ditolak lagi

- Klien menyerah dan menerima pengalaman sensori (halusinasi)

- Isi halusinasi menjadi atraktif

- Kesepian bila pengalaman sensori berakhir psikotik

- Perintah halusinasi ditaati - Sulit berhubungan dengan

orang lain

- Perhatian terhadap

lingkungan berkurang hanya beberapa detik

- Tidak mampu mengikuti perintah dari perawat, tremor dan berkeringat

Tahap IV

- Klien sudah

dikuasai oleh halusinasi

- Klien panik

Pengalaman sensori mungkin menakutkan jika individu tidak mengikuti perintah halusinasi, bisa berlangsung dalam beberapa jam atau hari apabila tidak ada intervensi terapeutik.

- Perilaku panik

- Resiko tinggi mencederai - Agitasi atau kataton

2.3.6. Penatalaksanaan Medis pada Halusinasi

Penatalaksanaan klien skizoprenia adalah dengan pemberian obat-obatan

dan tindakan lain, yaitu :

a. Psikofarmakologis

Gejala halusinasi sebagai salah satu gejala psikotik/skizofrenia biasanya

diatasi dengan menggunakan obat-obatan anti psikotik antara lain golongan

butirofenon: Haloperidol, Haldol, Serenace, Ludomer.

Pada kondisi akut biasanya diberikan dalam bentuk injeksi 3 x 5 mg via im.

Pemberian injeksi biasanya cukup 3 x 24 jam. Setelahnya klien biasanya

diberikan obat per oral 3 x 1,5 mg atau 3 x 5 mg. Golongan fenotiazine: Chlorpromazine/Largactile/Promactile. Biasanya diberikan per oral. Kondisi akut biasanya diberikan 3 x 100 mg. Apabila kondisi sudah stabil

dosis dapat dikurangi 1 x 100 mg pada malam hari saja (Yosep, 2011).

b. Terapi kejang listrik/electro compulsive therapy (ECT)

Menurut Riyadi & Purwanto (2009), ECT adalah suatu tindakan terapi

dengan menggunakan aliran listrik dan menimbulkan kejang pada penderita

baik tonik maupun klonik. Tindakan ini adalah bentuk terapi pada klien

dengan mengalirkan alur listrik melalui elektroda yang ditempelkan pada

pelipis klien untuk membangkitkan kejang grandmall. Indikasi terapi kejang

listrik adalah klien depresi pada psikosa manik depresi, klien skizofrenia

super katatonik dan gaduh gelisah katatonik. ECT lebih efektif dari

antidepresan untuk klien depresi dengan gejala psikotik (waham, paranoid

selama 4 minggu) namun jika tidak ada perbaikan perlu dipertimbangkan

tindakan ECT. Mania (gangguan bipolar manik) juga dapat dilakukan ECT,

terutama jika litium karbonat tidak berhasil. Pada klien depresi memerlukan

waktu 6-12 kali terapi untuk mencapai perbaikan, sedangkan pada mania

dan katatonik membutuhkan waktu lebih lama yaitu antara 10-20 kali terapi

secara rutin. Terapi ini dilakukan dengan frekuensi 2-3 hari sekali. Jika

efektif, perubahan perilaku mulai kelihatan setelah 2-6 terapi.

2.3.7. Penatalaksanaan Keperawatan pada Halusinasi

1. Terapi Generalis pada Klien Halusinasi

Menurut Keliat & Akemat (2009), tindakan keperawatan pada klien

halusinasi adalah sebagai berikut:

1) Mengkaji isi, waktu, frekuensi, situasi pencetus, dan respons klien

terhadap halusinasi (mengenal halusinasi)

Mengkaji halusinasi dapat dilakukan dengan mengobservasi perilaku

klien dan menanyakan secara verbal apa yang sedang dialami oleh

klien. Kemudian perawat juga perlu mengkaji waktu, frekuensi, dan

situasi munculnya halusinasi yang dialami oleh klien. Hal ini dilakukan

untuk menentukan intervensi khusus pada waktu terjadinya halusinasi,

menghindari situasi yang menyebabkan munculnya halusinasinya.

Dengan mengetahui frekuensi terjadinya halusinasi dapat direncanakan

frekuensi tindakan untuk pencegahan terjadinya halusinasi. Kemudian

ketika halusinasi itu muncul perawat dapat menanyakan pada pasien hal

yang dirasakan atau dilakukan saat halusinasi timbul.

2) Melatih klien mengontrol halusinasi

Untuk membantu klien agar mampu mengontrol halusinasi, perawat

dapat mendiskusikan empat cara mengontrol halusinasi pada klien.

Keempat cara tersebut meliputi:

a. Menghardik halusinasi

Menghardik halusinasi adalah upaya mengendalikan diri terhadap

halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang muncul. klien dilatih

untuk mengatakan tidak terhadap halusinasi yang muncul atau tidak

memedulikan halusinasinya. Kalau ini bisa dilakukan, klien akan

mampu mengendalikan diri dan tidak mengikuti halusinasi yang

muncul. Mungkin halusinasi tetap ada namun dengan kemampuan

ini klien tidak akan larut untuk menuruti apa yang ada dalam

halusinasinya. Tahapan tindakan meliputi:

1) Menjelaskan cara menghardik halusinasi.

2) Memperagakan cara menghardik.

3) Meminta klien memperagakan ulang.

4) Memantau penerapan cara, menguatkan perilaku klien.

b. Melatih bercakap-cakap dengan orang lain

Untuk mengontrol halusinasi dapat juga dengan bercakap-cakap

dengan orang lain. Bercakap-cakap dengan orang lain dapat

dengan orang lain maka terjadi distraksi; fokus perhatian klien akan

beralih dari halusinasi ke percakapan yang dilakukan dengan orang

lain tersebut. Sehingga salah satu cara yang efektif untuk mengontrol

halusinasi adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain.

c. Melatih klien beraktivitas secara terjadwal

Libatkan klien dengan terapi modalitas. Untuk mengurangi risiko

halusinasi muncul lagi adalah dengan menyibukkan diri melakukan

aktivitas yang teratur. Dengan beraktivitas secara terjadwal, klien

tidak akan mengalami banyak waktu luang yang sering kali

mencetuskan halusinasi. Oleh karena itu halusinasi dapat dikontrol

dengan cara beraktivitas secara teratur dari bangun pagi sampai tidur

malam. Tahapan intervensi sebagai berikut:

1) Menjelaskan pentingnya aktivitas yang teratur untuk mengatasi

halusinasi

2) Mendiskusikan aktivitas yang biasa dilakukan oleh klien

3) Melatih klien melakukan aktivitas

4) Menyusun jadwal aktivitas sehari-hari sesuai dengan aktivitas

yang telah dilatih. Upayakan klien mempunyai aktivitas dari

bangun pagi sampai tidur malam, tujuh hari dalam seminggu.

5) Memantau pelaksanaan jadwal kegiatan, memberi penguatan

d. Melatih klien menggunakan obat secara teratur

Agar klien mampu mengontrol halusinasi maka perlu dilatih untuk

menggunakan obat secara teratur sesuai dengan program. Klien

gangguan jiwa yang dirawat di rumah sering mengalami putus obat

sehingga akibatnya klien mengalami kekambuhan. Jika kekambuhan

terjadi, untuk mencapai kondisi seperti semula akan lebih sulit. Oleh

karena itu klien dilatih minum obat sesuai program dan

berkelanjutan.

Berikut ini tindakan yang perlu dilakukan perawat agar klien patuh

menggunakan obat:

1) Jelaskan pentingnya penggunaan obat pada gangguan jiwa

2) Jelaskan akibat bila obat tidak digunakan sesuai program

3) Jelaskan akibat bila putus obat

4) Jelaskan cara menggunakan obat dengan prinsip 5 benar (benar

obat, benar pasien, benar cara, benar waktu, dan benar dosis).

3) Memantau efek samping obat

Menurut Yosep (2011), perawat perlu memahami efek samping yang

sering ditimbulkan oleh obat-obat psikotik seperti: mengantuk, tremor,

mata melihat ke atas, kaku-kaku otot, otot bahu tertarik sebelah,

hipersaliva, pergerakan otot tak terkendali. Untuk mengatasi ini

biasanya dokter memberikan obat anti parkinsonisme yaitu

oleh klien tidak berkurang maka perlu diteliti apakah obat betul-betul

diminum atau tidak.

2. Terapi Generalis pada Keluarga

Menurut Kelliat, Helena, Farida (2011), cara keluarga dalam merawat klien

halusinasi yaitu:

a. Mengatakan, “saya percaya kamu mendengar suara itu, tapi saya sendiri

tidak mendengarnya”.

b. Tidak membantah halusinasi klien.

Sementara menurut Purba, Wahyuni, Daulay, Nasution (2012) tindakan

perawatan pasien halusinasi yang harus diketahui oleh keluarga yaitu:

1) Mengetahui pengertian, tanda dan gejala halusinasi, dan jenis halusinasi

yang dialami klien beserta proses terjadinya.

Halusinasi adalah persepsi yang salah atau palsu tetapi tidak ada

rangsang yang menimbulkannya (tidak ada objeknya). Misalnya,

merasa melihat ada orang yang akan memukul, padahal tidak ada

seorang pun disekitarnya. Sekalipun tidak nyata, tetapi bagi penderita

gangguan jiwa, halusinasi dirasakan sebagai sesuatu yang

sungguh-sungguh (Baihaqi, Sunardi, Akhlan, Heryati, 2007).

Adapun jenis halusinasi beserta tanda dan gejalanya halusinasi yang

harus diketahui oleh keluarga yaitu sebagai berikut:

a. Halusinasi dengar (Auditory-hearing voices or sounds)

Tanda dan gejala yang dapat dilihat keluarga yaitu mengarahkan

tanpa sebab, menutup telinga, mulut komat-kamit serta ada gerakan

tangan yang tidak wajar.

b. Halusinasi penglihatan (visual-seeing persons or things)

Tanda dan gejala yang dapat dilihat keluarga yaitu tatapan mata pada

tempat tertentu, menunjuk kearah tertentu, ketakutan pada objek

yang dilihatnya sendiri.

c. Halusinasi penghidu (olfactory-smeeling odors)

Tanda dan gejala yang dapat dilihat keluarga yaitu ekspresi wajah

seperti mencium sesuatu dengan gerakan cuping hidung,

mengarahkan hidung pada tempat tertentu.

d. Halusinasi perabaan (tactile-feeling bodily sensations)

Tanda dan gejala yang dapat dilihat keluarga yaitu mengusap,

menggaruk-garuk meraba-raba permukaan kulit. Terlihat

menggerak-gerakkan badan seperti merasakan sesuatu rabaan.

e. Halusinasi pengecapan (gustatory-experiencing tastes)

Tanda dan gejala yang dapat dilihat keluarga yaitu seperti mengecap

sesuatu. Gerakan mengunyah, meludah atau muntah.

f. Cenesthetic & Kinestetic hallucinations

Tanda dan gejala yang dapat dilihat keluarga yaitu klien terlihat

menatap tubuhnya sendiri dan terlihat merasakan sesuatu yang aneh

2) Merawat klien halusinasi

Menurut Yosep (2011), ada beberapa tindakan perawatan pasien

halusinasi yang harus diketahui yaitu:

1. Membina hubungan saling percaya dengan klien

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membina hubungan

saling percaya dengan klien. Tunjukkan sikap empati dengan:

mendengarkan keluhan klien dengan penuh perhatian; tidak

membantah dan tidak menyokong halusinasi klien; segera

menolong klien jika pasien membutuhkan perawatan.

Menurut Nasir & Muhith (2011), ada beberapa sikap untuk

menunjukkan cara mendengarkan penuh perhatian, antara lain

sebagai berikut.

a. Berusaha mendengarkan klien menyampaikan pesan nonverbal

bahwa keluarga perhatian terhadap kebutuhan dan masalah

klien.

b. Mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan upaya

untuk mengerti seluruh pesan verbal dan nonverbal yang

sedang dikomunikasikan.

c. Keterampilan mendengarkan penuh perhatian adalah dengan

memandang klien ketika sedang bicara.

d. Pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk

e. Sikap tubuh yang menunjukkan perhatian dengan tidak

menyilangkan kaki atau tangan.

f. Hindarkan gerakan yang tidak perlu.

g. Anggukkan kepala jika klien membicarakan hal penting atau

memerlukan umpan balik.

h. Condongkan tubuh kearah lawan bicara, bila perlu duduk atau

minimal sejajar dengan klien.

i. Meninggalkan emosi dan perasaan kita dengan cara

menyisihkan perhatian, ketakutan atau masalah yang sedang

kita hadapi.

j. Mendengarkan dan memperhatikan intonasi kata yang

diucapkan yang menggambarkan sesuatu yang berlebihan.

k. Memperhatikan dan mendengarkan apa-apa yang tidak terucap

oleh klien yang menggambarkan sesuatu yang sulit dan

menyakitkan klien.

2. Mengkaji isi, waktu, frekuensi, situasi pencetus, dan respons klien

terhadap halusinasi (mengenal halusinasi)

Sama seperti tindakan perawat yang sudah diuraikan diatas,

mengkaji halusinasi dapat dilakukan dengan mengobservasi

perilaku klien dan menanyakan secara verbal apa yang sedang

dialami oleh klien. Kemudian keluarga juga perlu mengkaji waktu,

frekuensi, dan situasi munculnya halusinasi yang dialami oleh

waktu terjadinya halusinasi, menghindari situasi yang

menyebabkan munculnya halusinasinya. Dengan mengetahui

frekuensi terjadinya halusinasi dapat direncanakan frekuensi

tindakan untuk pencegahan terjadinya halusinasi. Kemudian untuk

mengetahui dampak halusinasi pada klien dan apa respons klien

ketika halusinasi itu muncul keluarga dapat menanyakan pada

pasien hal yang dirasakan atau dilakukan saat halusinasi timbul.

3. Melatih klien mengontrol halusinasi

Untuk membantu klien agar mampu mengontrol halusinasi,

keluarga dapat mendiskusikan empat cara mengontrol halusinasi

pada klien. Keempat cara tersebut meliputi:

a. Menghardik halusinasi

Menghardik halusinasi adalah upaya mengendalikan diri

terhadap halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang

muncul. klien dilatih untuk mengatakan tidak terhadap

halusinasi yang muncul atau tidak memedulikan halusinasinya.

Kalau ini bisa dilakukan, klien akan mampu mengendalikan

diri dan tidak mengikuti halusinasi yang muncul. Mungkin

halusinasi tetap ada namun dengan kemampuan ini klien tidak

akan larut untuk menuruti apa yang ada dalam halusinasinya.

Tahapan tindakan meliputi:

a) Menjelaskan cara menghardik halusinasi.

c) Meminta klien memperagakan ulang.

d) Memantau penerapan cara, menguatkan perilaku klien.

b. Melatih bercakap-cakap dengan orang lain

Untuk mengontrol halusinasi dapat juga dengan

bercakap-cakap dengan orang lain. Berbercakap-cakap-bercakap-cakap dengan orang lain

dapat membantu mengontrol halusinasi. Ketika klien

bercakap-cakap dengan orang lain maka terjadi distraksi; fokus perhatian

klien akan beralih dari halusinasi ke percakapan yang

dilakukan dengan orang lain tersebut. Sehingga salah satu cara

yang efektif untuk mengontrol halusinasi adalah dengan

bercakap-cakap dengan orang lain.

c. Melatih klien beraktivitas secara terjadwal

Libatkan klien dengan terapi modalitas. Untuk mengurangi

risiko halusinasi muncul lagi adalah dengan menyibukkan diri

melakukan aktivitas yang teratur. Dengan beraktivitas secara

terjadwal, klien tidak akan mengalami banyak waktu luang

yang sering kali mencetuskan halusinasi. Oleh karena itu

halusinasi dapat dikontrol dengan cara beraktivitas secara

teratur dari bangun pagi sampai tidur malam. Tahapan

intervensi sebagai berikut:

a) Menjelaskan pentingnya aktivitas yang teratur untuk

mengatasi halusinasi

c) Melatih klien melakukan aktivitas

d) Menyusun jadwal aktivitas sehari-hari sesuai dengan

aktivitas yang telah dilatih. Upayakan klien mempunyai

aktivitas dari bangun pagi sampai tidur malam, tujuh hari

dalam seminggu.

e) Memantau pelaksanaan jadwal kegiatan, memberi

penguatan terhadap perilaku klien yang positif

d. Melatih klien menggunakan obat secara teratur

Agar klien mampu mengontrol halusinasi maka perlu dilatih

untuk menggunakan obat secara teratur sesuai dengan

program. Klien gangguan jiwa yang dirawat di rumah sering

mengalami putus obat sehingga akibatnya klien mengalami

kekambuhan. Jika kekambuhan terjadi, untuk mencapai

kondisi seperti semula akan lebih sulit. Oleh karena itu klien

dilatih minum obat sesuai program dan berkelanjutan.

Berikut ini tindakan yang perlu dilakukan keluarga agar klien

patuh menggunakan obat:

a) Jelaskan pentingnya penggunaan obat pada gangguan jiwa

b) Jelaskan akibat bila obat tidak digunakan sesuai program

c) Jelaskan akibat bila putus obat

d) Jelaskan cara menggunakan obat dengan prinsip 5 benar

(benar obat, benar pasien, benar cara, benar waktu, dan

4. Memantau efek samping obat

Keluarga perlu memahami efek samping yang sering ditimbulkan

oleh obat-obat psikotik seperti: mengantuk, tremor, mata melihat ke

atas, kaku-kaku otot, otot bahu tertarik sebelah, hipersaliva,

pergerakan otot tak terkendali. Untuk mengatasi ini biasanya dokter

memberikan obat anti parkinsonisme yaitu Trihexyphenidile 3 x 2 mg. Apabila terjadi gejala-gejala yang dialami oleh klien tidak

berkurang maka perlu diteliti apakah obat betul-betul diminum atau

tidak.

3) Mengetahui follow up dan rujukan untuk klien halusinasi

Peran keluarga dibutuhkan dalam mengawasi klien dirumah. Penting

bagi keluarga untuk mengetahui tanda dan gejala yang menunjukkan

klien kambuh atau tidak. Keluarga diharapkan mengetahui kondisi klien

24 jam agar tingkat kesembuhan klien dapat terkontrol. Keluarga harus

rutin secara berkala membawa klien ke rumah sakit jiwa atau fasilitas

kesehatan lain yang mendukung untuk kontrol ulang dan mendapat

pengobatan serta mengetahui perkembangan kesehatan klien. Jika

perilaku klien tidak terkendali seperti mengamuk, tidak mau minum

obat, maka segera bawa ke rumah sakit jiwa atau fasilitas kesehatan lain

yang mendukung agar mendapat penanganan yang terbaik.

3. Terapi Generalis Kelompok

Menurut Yosep (2011), Terapi kelompok merupakan suatu psikoterapi yang

sama lain yang dipimpin atau diarahkan oleh seorang therapist atau petugas kesehatan jiwa yang telah terlatih.

Adapun tujuan dari aktivitas kelompok menurut Riyadi & Purwanto

(2009) adalah untuk memfasilitasi psikoterapis terhadap sejumlah klien

pada waktu yang sama untuk memantau dan meningkatkan hubungan

interpersonal antar anggota.

Jumlah anggota kelompok dan komposisi dalam terapi kelompok harus

ditentukan terlebih dahulu. Menurut wartono, 1976 dalam Yosep, 2011,

kelompok dengan cara verbalisasi biasanya 7-8 anggota merupakan jumlah

yang ideal, sedangkan jumlah minimum 4 dan maksimum 10. Menurut

Caplan, 1971 dalam Yosep, 2011, besarnya anggota kelompok terdiri dari

7-9 anggota (pria dan wanita) memungkinkan anggota berada dalam rasa tau

suku, latar belakang sosial dan pendidikan sehingga mirip dengan

kehidupan nyata. Sementara menurut Johnson, 1963 dalam Yosep, 2011,

terapi kelompok sebaiknya tidak lebih dari 8 anggota karena interaksi dan

reaksi interpersonal yang terbaik terjadi pada kelompok dengan jumah

sebanyak itu. Apabila keanggotaan lebih dari 10, maka komunikasi sulit

untuk difokuskan, sedangkan jika anggota kurang dari 4, maka akan terlalu

banyak tekanan yang dirasakan oleh anggota sehingga anggota merasa lebih

terekspos, lebih cemas, dan seringkali bertingkah laku irasional.

Menurut Dalami (2010), terapi aktivitas kelompok untuk klien

a. Terapi aktivitas kelompok: stimulasi persepsi

Terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi persepsi adalah terapi yang

menggunakan aktivitas sebagai stimulus dan terkait dengan pengalaman

dan/atau kehidupan untuk didiskusikan dalam kelompok. Hasil diskusi

kelompok dapat berupa kesepakatan persepsi atau alternatif penyelesaian

masalah. Tujuan umum TAK stimulasi persepsi adalah klien mempunyai

kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh

paparan stimulus kepadanya.

Aktivitas berupa stimulus dan persepsi. Stimulus yang disediakan yaitu

baca artikel/majalah/buku/puisi, menonton acara TV (ini merupakan

stimulus yang disediakan), stimulus dari pengalaman masa lalu yang

menghasilkan proses persepsi klien yang maladaptif atau destruktif

misalnya kemarahan, kebencian, putus hubungan, pandangan negatif

pada orang lain, dan halusinasi. Kemudian dilatih persepsi klien terhadap

stimulus.

b. Terapi aktivitas kelompok: stimulasi sensosi

Terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi sensosi adalah upaya

menstimulasi semua panca indera (sensori) agar memberi respons yang

adekuat. Tujuan umum TAK stimulasi sensori agar klien dapat berespons

terhadap stimulus panca indera yang diberikan yaitu terhadap suara,

gambar dan mampu mengekspresikan perasaan melalui gambar.

Aktivitas yang digunakan sebagai stimulus adalah musik, seni, menyanyi,

stimulus, misalnya lagu kesukaan klien dapat digunakan sebagai