SKRIPSI

ANALISIS INTELLECTUAL CAPITAL

STATEMENT PADA PERGURUAN TINGGI

NEGERI DI SURABAYA

(Studi pada mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya)

Yang diajukan

Indra Wirawan 0812010189 / FE /EM

Dsetujui untuk ujian skripsi oleh :

Pembimbing Utama

Drs.Ec.Gendut Sukarno,Ms Tanggal : ………..

NIP. 195907011987031001

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Jawa Timur

Drs. Rahman Amrullah Suwaidi, Ms

ANALISIS INTELLECTUAL CAPITAL

STATEMENT PADA PERGURUAN TINGGI

NEGERI DI SURABAYA

(Studi pada mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Jurusan Manajemen

Oleh: Indra Wirawan 0812010189 / FE / EM

FAKULTAS EKONOMI

Kata Pengantar

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan Rahmat serta HidayahNya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul “Analisis Intellectual capital Statement Pada Perguruan Tinggi Negeri Di

Surabaya”.

Menyadari bahwa sepenuhnya penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan

bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk Prof.Dr.Ir. Teguh Soedarto, MP., selaku Rektor Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bpk Dr. Dhani Ichsanuddin N, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UPN

“Veteran”Jatim

3. Bpk Dr.Muhadjir Anwar,MM selaku ketua program jurusan Manajemen Fakultas

Ekonomi UPN “Veteran” Jatim.

4. Bpk Drs.Ec. Gendut Sukarno,Ms selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan

dan meluangkan waktu guna membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi UPN “Veteran “ Jatim yang telah memberikan

ilmunya.

6. Bapak, ibu, dan keluarga serta teman-teman yang telah ikhlas memberikan doa dan

restunya kepada penulis.

7. Seluruh keluarga besar kosagrah setiawan yang selalu memberi dukungan dan

semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempuna , oleh karena itu kritik

dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan

skripsi ini.

Surabaya,20 maret 2012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

ABSTRAKSI ... viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 15

1.3 Tujuan Penelitian ... 16

1.4 Manfaat Penelitian ... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu ... 17

2.2 Landasan Teori... 20

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumberdaya manusia ... 20

2.2.6 Intellectual Capital ... ... 28

2.2.7 Human Capital ... 31

2.2.7.1. Knowledge ... 34

2.2.7.2. Slill ... 35

2..2.7.3 Motivasi ... 37

2.2.8 Structural Capital ... 39

2.2.8.1. kebebasan akademik ... 40

2.2.8.2 Sistim Pengajaran... 44

2.3 Hubungan Antar Variabel ... 50

2.3.1. Human Capitala sebagai pembentuk ICS... 50

2.3.2. Structural Capital sebagai pembentuk ICS ... 51

2.3.3 Relational Capital sebagai pembentuk ICS... 52

2.4. Kerangka Konseptual ... 53

2.5. Hipotesis... 55

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 56

3.1.2. Pengukuran Variabel... 59

3.2 Populasi dan Sampel ... 60

3.5.8. Uji Multicolliniery dan Singularity ... 66

3.5.9. Pengujian Model denagan Two Step Approach ... 66

3.5.10. Evaluasi Model ... 67

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskriptif Objek Penelitian ... 72

4.1.1 Profil Universitas Negeri Surabaya ... 72

4.1.2 Profil Universitas Airlangga ... 74

4.1.3 Profil IAIN Sunan Ampel... 76

4.2. Analisis Karakteristik Responden ... 79

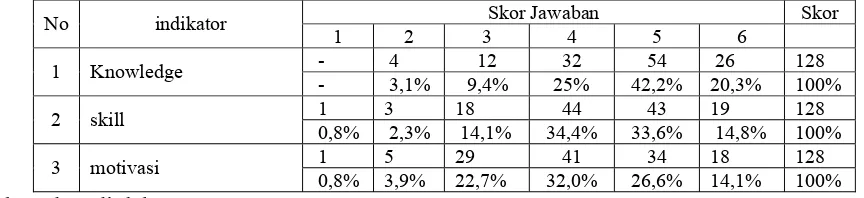

4.2.2 Deskripsi Human Capital... 81

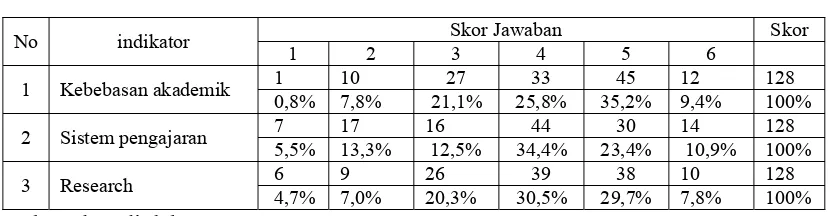

4.2.3 Deskripsi Structural Capital... 83

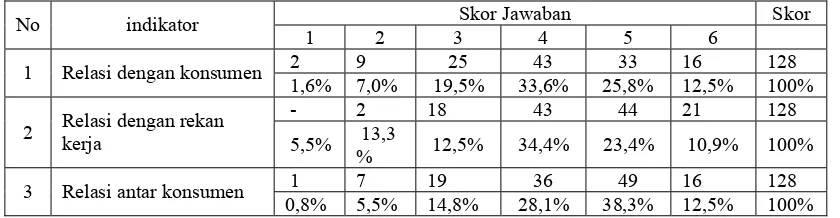

4.2.4 Deskripsi Relational Capital ... ... 84

4.3 Analisis Data ... 85

4.3.1 Evaluasi Outlier ... 85

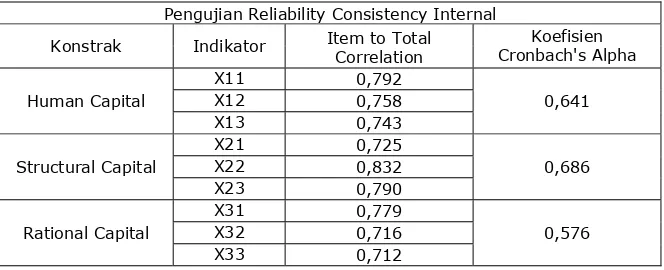

4.3.2 Evaluasi Reliabilitas ... 87

4.3.3 Evaluasi Validitas ... 88

4.3.4 Evaluasi Construct Reliability Dan Variance Extracted ... 89

4.3.5 Evaluasi Normalitas ... 90

4.3.6 Analisis Model SEM ... 91

4.4 Pembahasan... 95

4.4.1 Evaluasi Human Capital, Structural Capital, Relational Capital terhadap Intellectual Capital Statement ... 95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ... 102

5.2 Saran ... 102

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Jumlah Staff Pengajar Berdasar Pendidikan ... 13

Tabel 1.2 Data Jumlah Penelitian Dosen ... 14

Tabel 1.3 Top Brand Index PT.sari Ayu Martha Tilaar Tahun 2011 ... 6

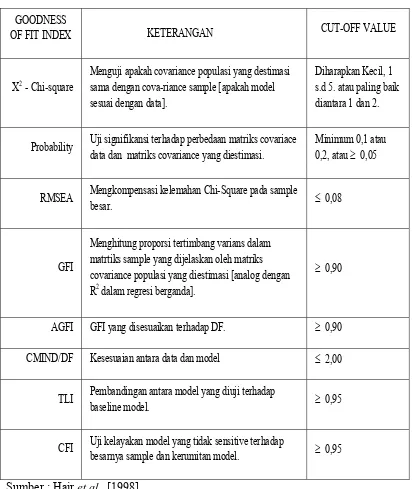

Tabel 3.1 Goodness of Fit Indices ... 68

Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan Perguruan Tinggi ... 80

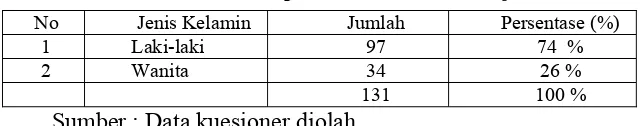

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin ... 80

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan usia ... 81

Tabel 4.4 Frekuensi Hasil Jawaban Responden Mengenai Human Capital ... 81

Tabel 4.5 Frekuensi Hasil Jawaban Responden Mengenai Structural Capital ... 83

Tabel 4.6 Frekuensi Hasil Jawaban Responden Mengenai Relational capital ... 84

Tabel 4.7 Outlier Data ... 86

Tabel 4.8 Reliabilitas Data ... 87

Tabel 4.9 Validitas Data ... 88

Tabel 4.10 Construct Reliability dan Variance Extracted ... 89

Tabel 4.11 Normalitas Data ... 90

Tabel 4.12 Evaluasi Kriteria Goodness Of Fit Indices Model One-Step Approach - Base Model ... 92

Tabel 4.13 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit Indices Model One- Step Approach – Modifikasi ... 93

Tabel 4.14 Frekuensi dan faktor loading Human Capital ... 95

Tabel 4.15 Frekuensi dan faktor loading structural capital ... 96

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Structural modal ICS... 8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner

Lampiran 2 : Tabulasi Jawaban Responden

Lampiran 3 : Hasil Uji Outlier

Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas, Reliabilitas dan Normalitas

ANALISIS INTELLECTUAL CAPITAL

STATEMENT PADA PERGURUAN TINGGI

NEGERI DI SURABAYA

(Studi pada mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya)

Oleh : Indra WirawanABSTRAKSI

Persaingan global tidak saja terjadi di dunia industri dan perdagangan, tapi juga berlaku bagi dunia pendidikan. Tantangan bagi Perguruan Tinggi di Indonesia adalah tingkat persaingan yang makin tinggi baik antar Perguruan Tinggi lokal maupun Perguruan Tinggi Asing. Para penyelenggara Pendidikan dan pemakai lulusan yang tidak hanya menuntut lulusan berpengetahuan tetapi juga berketrampilan berkompetensi. Sebuah perguruan tinggi tidak lepas dari pemberlakuan dan penyempurnaan parangkat-perangkat intern.

Perguruan tinggi adalah tempat yang diharapkan dapat mencetak kader-kader pemimpin bangsa di masa mendatang sehingga dianggap dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan negara itu sendiri. Alumni perguruan tinggi yang baik diharapkan tanggap akan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau lingkungannya dan diharapkan dapat berani tampil untuk memberi solusinya.

Surabaya memiliki Lebih dari 80 perguruan tinggi, Dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada di Surabaya hanya terdapat empat perguruan tinggi yeng berstatus negeri, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Keempat perguruan Tinggi negeri tersebet mempunyai spesifikasi dan kelebihan tersendiri, seperti Universitas Negeri Surabaya, Perguruan Tinggi ini ini merupakan Perguruan Tinggi yang mengutamakan program kependidikan, meskipun ada program lain non kependidikan. IAIN Sunan Ampel mempunyai karakteristik yang di dalam program pendidikannya mengutamakan program Islamic Studies,dan kriteria-kriteria lain pada perguruan tinggi negeri disurabaya.

Tujuan dari dari analisis Intellectual Capital Statement (ICS) adalah untuk mengetahui kekayaan intellectual sebuah organisasi, dalam hal ini adalah universitas. Hal ini dilakukan agar universitas tetap dapat mempertahankan eksistensinya. Pada penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui variabel kritis ICS Universitas, yaitu Human Capital¸Streuctural Capital dan Relational Capital dapat mengevaluasi Intellectual Capital Statement pada perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya.

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan konsep nonprobability sampling yaitu dengan purposive sampling. Pada konsep ini penulis menentukan kriteria responden yaitu anggota Himpunan mahasiswa, BEM atau organisasi mahasiswa yang ada di dalam setiap perguruan tinggi negeri di Surabaya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses Globalisasi yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, menuntut

dihormatinya norma dan nilai yang secara universal diterima oleh masyarakat dunia.

Hanya dengan menerima dan menghormati nilai dan norma universal tersebut kita

akan menjadi masyarakat madani dan dapat diterima sebagai anggaran masyarakat

global.

Persaingan global tidak saja terjadi di dunia industri dan perdagangan, tapi

juga berlaku bagi dunia pendidikan. Tantangan bagi Perguruan Tinggi di Indonesia

adalah tingkat persaingan yang makin tinggi baik antar Perguruan Tinggi lokal

maupun Perguruan Tinggi Asing. Para penyelenggara Pendidikan dan pemakai

lulusan yang tidak hanya menuntut lulusan berpengetahuan tetapi juga berketrampilan

berkompetensi. Sebuah perguruan tinggi tidak lepas dari pemberlakuan dan

penyempurnaan parangkat-perangkat intern.

Sistem manajemen perguruan tinggi yang diperlukan juga harus

memperhatikan perkembangan globalisasi di atas, sehingga tuntutan akan standar

mutu proses yang bersifat internasional harus menjadi perhatian pimpinan perguruan

tinggi.

Kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan perguruan tinggi sudah

dirasakan perlu menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang modern dan

pendidikan dan sekaligus sebagai antisipasi perkembangan lembaga. yang semakin

besar, antisipasi perkembangan globalisasi, dan menyiapkan diri ke gerbang

persaingan internasional. Dengan demikian keunggulan untuk mendapatkan sebuah

pengakuan internasional terhadap mutu proses sebuah perguruan tinggi menjadi

penting. Untuk menghadapi pembaharuan dan transforrnasi global, semua pihak yang

terkait dalam pendidikan harus berubah menuju "Learning organization" melalui

dukungan dua faktor mendasar yaitu (1) pimpinan pendidikan (Educational Leaders)

sebagai pemegang komando dan pengendali, perannya berubah dari macho menjadi

maestro dan dari autorruts menjadi coaches dan (2) kemampuan melaksanakan "Self

Adjusting Participa-tion" yang harus dikuasai oleh semua anggota organisasi. Masih

Banyak anggota sebuah organisasi perguruan tinggi yang belum menyadari fungí

keberadaan masing-masing.

Dosen merupakan aset utama suatu institusi pendidikan tinggi, oleh karena

itu pentingnya pemahaman modal intelektual: kompetensi, komitmen dan

pengendalian pekerjaan bagi para dosen sehingga terbentuk kesiner-gisan, yang pada

akhirnya dapat menciptakan kualitas lulusan yang mampu bersaing di pasar tenaga

kerja sesuai harapan user.

Menyadari akan kelemahan di bidang mutu pendidikan, pemerintah

melakukan berbagai upaya, antara lain menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ditetapkannya Peraturan

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat.

Untuk menjamin mutu tersebut, ditetapkan lingkup Standar Nasional

Pendidikan yang meliputi: (1) Standar isi yang dituangkan dalam kriteria tentang

kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kom-petensi mata pelajaran, dan

silabus pem-belajaran yang harus dipenuhi oleh pe-serta didik pada jenjang dan jenis

pendidi-kan tertentu. (2) standar proses terkait dengan pelaksanaan pembelajaran

pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam

netapkan standar ini perlu diperhatikan iklim kelas, kondisi peserta didik dan

me-todologi yang tepat. (3) Standar kompe-tensi lulusan yang berkualitas serta mampu

menghadapi tuntutan perubahan dan tantangan masa depan. Kompetensi lulusan ini

disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional (4) Standar pendidik dan tenaga

kependidikan, terkait dengan kriteria pendidikan prajabatan dan kelaya-kan fisik

maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Dalam standar ini diper-hatikan pula

kualitas dan kualifikasi tenaga. (5) Standar sarana dan prasarana yang terkait dengan

kriteria minimal ten-tang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah,

perpustakaan, labora-torium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan

berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran, terma-suk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (6)

Standar pengelolaan, ter-kait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabu-paten/kota, provinsi, atau

Standar pem-biayaan pendidikan yang mengatur kom-ponen dan besarnya biaya

opersi satuan pendidikan yang berlaku selama satu ta-hun. (8) Standar penilaian

pendidikan yang terkait dengan standar mekanisme, prosedur dan instrument

penilaian hasil belajar peserta didik.

Perguruan tinggi adalah tempat yang diharapkan dapat mencetak kader-kader

pemimpin bangsa di masa mendatang sehingga dianggap dapat mempengaruhi

perkembangan dan kemajuan negara itu sendiri. Alumni perguruan tinggi yang baik

diharapkan tanggap akan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau

lingkungannya dan diharapkan dapat berani tampil untuk memberi solusinya.

Adanya suatu perguruan tinggi yang baik di suatu tempat (negara / daerah)

bahkan kadang-kadang dapat dijadikan indikasi bahwa masyarakat di daerah tersebut

juga baik adanya. Lihat saja kota-kota di Indonesia yang mempunyai perguruan tinggi

yang terkenal maka masyarakat disekitarnya juga relatif akan dipengaruhi. Lihat saja

kota-kota berikut Depok (Universitas Indonesia), Bandung (Institut Teknologi

Bandung atau Unpad), Yogyakarta (Universitas Gadjahmada), Surabaya (ITS, Unair)

dan lain sebagainya.

Tetapi berbicara tentang perguruan tinggi, maka keberadaannya tidak bisa

dilepaskan dari keberadaan dan peran dosen-dosen di dalamnya. Karena

bagaimanapun juga kepada merekalah maka kinerja perguruan tinggi dapat

Berbeda dengan sekolah dasar dan menengah yang lebih banyak difokuskan

kepada proses belajar dan mengajar, dan mempersiapkan murid untuk bisa naik ke

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka di perguruan tinggi karena dianggap

sebagai jenjang tertinggi suatu proses pendidikan, maka selain diutamakan pada

proses belajar – mengajar dan menyemaikan ilmu, tetapi juga kepada pencarian dan

pengembangan ilmu sendiri, yang mana dengan bekal ilmu dan pengetahuan tersebut

diharapkan dapat dijadikan alat untuk mendapatkan solusi permasalahan bagi

masyarakat.

Dalam proses pencarian dan pengembangan ilmu sendiri, maka dosen juga

dituntut untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya,

kecuali itu juga mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan kompetensi yang

dimilikinya. Itulah esensi tri dharma perguruan tinggi.

Pemahaman seperti yang diuraikan di atas, saat ini juga telah disepakati oleh

pemerintah, yaitu memandang penting profesi dosen sehingga bahkan diberikan suatu

pengakuan khusus dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomer 37 Tahun

2009 tentang Dosen. Lihat pasal 1 ayat 1:Dosen adalah pendidik profesional dan

ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,

Sebagaimana profesi lain yang diakui keberadaannya, misalnya profesi

dokter, maka agar dapat disebut pendidik profesional maka diperlukan proses

sertifikasi. Ini bahkan telah menjadi persyaratan utama yang diminta pemerintah

sebagaimana tercantum pada pasal 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik,

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi

lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi di jaman sekarang

ini, memiliki gelar akademik saja tidak mencukupi agar dapat disebut dosen

profesional.

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Selain

itu Surabaya juga merupakan kota yang dipenuhi oleh mahasiswa, yang artinya di

Kota Surabaya ini memiliki banyak sekali perguruan Tinggi. Perguruan tinggi

tersebut ada yang berstatus negeri dan ada pula yang berstatus Swasta. Ada beberapa

perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri di Surabaya yang menempati peringkat

10 besar Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia,seperti Universitas Airlangga, UK

Petra, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Ketiga perguruan Tinggi tersebut merupuakan Perguruan Tinggi unggulan,

tidak hanya di tingkat nasional tapi juga ditingkat Internasional. Meskipun demikian,

bukan berarti perguruan tinggi lain yang ada di Surabaya tidak baik, banyak

Perguruan Tinggi yang ada di Surabaya yang memiliki kualiatas yang tidak kalah

Seperti contoh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,

Perguruan Tinggi yang satu ini tidak kalah dengan Perguruan Tinggi lain yang

menjadi Perguruan Tinggi unggulan karena UPN “Veteran “ Jawa timur mempunyai

banyak fasilitas yang sangat memadai dan baru-baru ini mendapat penghargaan

sebagai 5 besar Perguruan Tinggi Swasta terbaik Jawa Timur.

Surabaya memiliki Lebih dari 80 perguruan tinggi, Dari sekian banyak

perguruan tinggi yang ada di Surabaya hanya terdapat empat perguruan tinggi yeng

berstatus negeri, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Institut

Teknologi Sepuluh Nopember, dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

Keempat perguruan Tinggi negeri tersebet mempunyai spesifikasi dan kelebihan

tersendiri, seperti Universitas Negeri Surabaya, Perguruan Tinggi ini ini merupakan

Perguruan Tinggi yang mengutamakan program kependidikan, meskipun ada

program lain non kependidikan. IAIN Sunan Ampel mempunyai karakteristik yang di

dalam program pendidikannya mengutamakan program Islamic Studies,dan

kriteria-kriteria lain pada perguruan tinggi negeri disurabaya.

Dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Surabaya, empat perguruan tinggi

negeri itu yang akan menjadi obyek penelitian dengan mengangkat tema “Analisis

Intellectual Capital Statement Terhadap perguruan Tinggi Negeri di Surabaya”.

Pada InCas (2008), diketahui bahwa ICS merupakan strategi manajemen yang

digunakan untuk menilai dan mengembangkan Intelectual capital (IC) yang ada

dari rangkaian bisnis prosesyang ada di universitas guna mencapai tujuan dari

universitas.

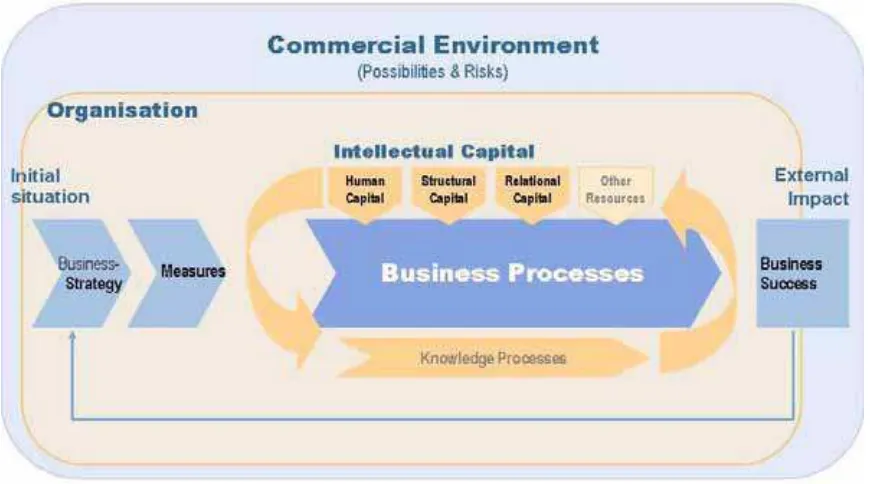

Gambar 1 Structural modal ICS

Sumber : InCas (2008) Intellectual Capital Statement made in Europe.

Pada gambar 1 terlihat bahwa Bisnis Proses (BP) merupakan rantai kegiatan

dalam organisasi . BP menggambarkan interaksi dari Human Capital, Structural

capital, Relational Capital. Sedangkan Business Succes (BS) merupakan hasil atau

ICS terdiri dari 3 elemen utama yaitu Human Capital (HC) , Structural Capital

(SC), Relational Capital (RC) (dalam Tjiptohadi,2003).

Human Capital merupakan kemampuan seseorang (dalam hal ini adalah

dosen) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta mampu

menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam pekerjaan.

Structural Capital merupakan kemampuan universitas dalam memenuhi

proses yang ada di dalamnya dan struktur yang mendukung dalam

menghasilkan kinerja Intellectual yang optimal.

Relational capital merupakan asset intangible yang membangun dan mengatur

hubungan baik dengan customer,karyawan, pemerintah, stakeholder, dan

competitor lainnya serta dengan mitra kerja yang dapat muncul dari bagian di

luar universitas untuk mendukung universitas.

Intellectual Capital merupakan aset maya suatu organisasi yang dapat digunakan

untuk menciptakan nilai bagi organisasi melalui kombinasi antara human capital,

structural capital, dan relational capital. Konsep Intellectual capital dari Ulrich,

Tjakraatmadja, dan Stewart hanya berfokus pada dimensi human capital dan belum

memasukkan dimensi structural capital. Kompetensi dan komitmen pada konsep

intellectual capital dari Ulriach dan Burr & Girardi masuk dalam human capital

karena kompetensi dan komitmen itu ada dan melekat pada dosen itu sendiri.

Menurut konsep intellectual capital dari Burr and Girardi (2002: 77) karena

organisasi apabila didukung dengan pemberian pengendalian pekerjaan atau otonomi

kerja yang memadai kepada pegawai.

Tujuan dari dari analisis Intellectual Capital Statement (ICS) adalah untuk

mengetahui kekayaan intellectual sebuah organisasi, dalam hal ini adalah universitas.

Hal ini dilakukan agar universitas tetap dapat mempertahankan eksistensinya. Pada

penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui variabel kritis ICS Universitas,

yaitu Human Capital¸Streuctural Capital dan Relational Capital dapat mengevaluasi

Intellectual Capital Statement pada perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya.

Namun pada penelitian ini ada beberapa batasan penelitian yang digunakan yaitu

penelitian hanya dilakukan pada ruang lingkup perguruan tinggi negeri yang ada di

Surabaya, dan pengukurannya hanya berdasarkan indikator dari ICS universitas.

Perguruan tinggi adalah tempat yang diharapkan dapat mencetak kader-kader

pemimpin bangsa di masa mendatang sehingga dianggap dapat mempengaruhi

perkembangan dan kemajuan negara itu sendiri. Alumni perguruan tinggi yang baik

diharapkan tanggap akan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau

lingkungannya dan diharapkan dapat berani tampil untuk memberi solusinya.

Tetapi berbicara tentang perguruan tinggi, maka keberadaannya tidak bisa

dilepaskan dari keberadaan dan peran dosen-dosen di dalamnya. Karena

bagaimanapun juga kepada merekalah maka kinerja perguruan tinggi dapat

seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta mampu menerapkan

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam pekerjaan

Berbeda dengan sekolah dasar dan menengah yang lebih banyak difokuskan

kepada proses belajar dan mengajar, dan mempersiapkan murid untuk bisa naik ke

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka di perguruan tinggi karena dianggap

sebagai jenjang tertinggi suatu proses pendidikan, maka selain diutamakan pada

proses belajar – mengajar dan menyemaikan ilmu, tetapi juga kepada pencarian dan

pengembangan ilmu sendiri, yang mana dengan bekal ilmu dan pengetahuan tersebut

diharapkan dapat dijadikan alat untuk mendapatkan solusi permasalahan bagi

masyarakat.

Structural Capital merupakan kemampuan universitas dalam memenuhi proses

yang ada di dalamnya dan struktur yang mendukung dalam menghasilkan kinerja

Intellectual yang optimal. Struktural capital dipengaruhi oleh budaya akademik,

system pengajaran, dan penelitian (Andrew kok,2007), dan penelitian (Marr, Schiuma

dan Neely , 2004 ).

Sudah menjadi sesuatu yang sifatnya taken for granted bahwa struktur manajemen

lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta) ditata

dengan pola seorang rektor, ketua, atau direktur, dibantu (pada lapis berikutnya) oleh

(umumnya) tiga orang dengan sebutan pembantu rektor, direktur atau ketua, yang

administrasi umum, serta kemahasiswaan.Entah kebetulan atau tidak, hampir tidak

pemah terdengar evaluasi kritis tentang pola manajemen seperti ini. Sebaliknya

desain ini justru dikembangkan terus ke bawah. Baik dalam konteks sebuah fakultas

(Dekan, Pembantu Dekan I,II, dan III), bahkan konon di tingkat pendidikan yang

lebih rendah, seperti Sekolah Menengah umum (SMU).

Selama ini dikenal apa yang disebut dengan Tri Dharma Pergaruan Tinggi, yang

meliputi pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tri

Dharma ini lazim dipahami sebagai fungsi utama Perguruan Tinggi. Atas dasar ini,

mestinya secara organisatoris, manajemen Perguruan Tinggi dipola atas dasar dharma

tersebut. Sehingga kalau seseorang diangkat sebagai rektor, yang bersangkutan patut

dibantu oleh beberapa orang yang basis orientasi fungsinya pencapaian ketiga dharma

itu. Kongkritnya, para pembantu rektor, direktur atau ketua, seharusnya berfungsi

untuk pendidikan dan pengajaran(bidang 1), penelitian(bidang 2), dan pengabdian

pada masyarakat (bidang 3).

Relational capital merupakan asset intangible yang membangun dan mengatur

hubungan baik dengan customer, karyawan, pemerintah, stakeholder, dan competitor

lainnya serta dengan mitra kerja yang dapat muncul dari bagian di luar universitas

untuk mendukung universitas. Relational Capital dipengaruhi oleh beberapa faktor

Relational capital sangat erat hubungannya dengan kompetensi sosial, dimana

dijelaskan bahwa kompetensi sosial adalah karakter sikap dan perilaku atau kemauan

dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja sama dengan orang lain

yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja yang

terbentuk melalui sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas

pengeta-huan sosial (Spencer & Spencer, 2003).

Pada pembahasan ini mencoba menganalisis Intellectual capital Statement

pada Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya diukur dengan berbagai indikator yang

ada. Berikut ini merupakan data jumlah Staff Pengajar dan data jumlah penelitian

dosen di setiap Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya yang merupakan cerminan dari

tinggi rendah Intellectual Capital Statement (ICS).

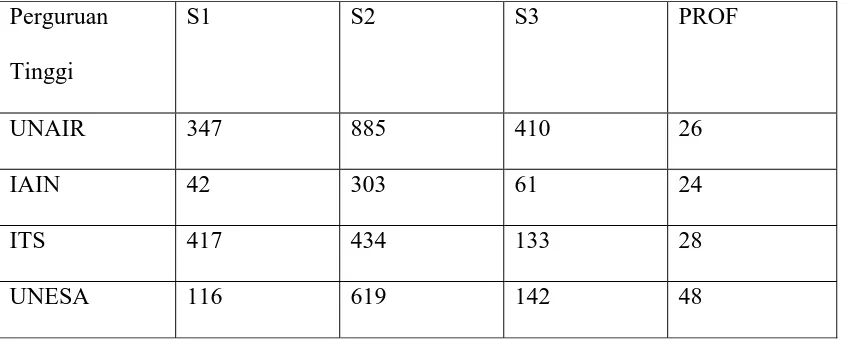

Tabel 1. Data jumlah staff pengajar berdasar pendidikan

Perguruan

Tinggi

S1 S2 S3 PROF

UNAIR 347 885 410 26

IAIN 42 303 61 24

ITS 417 434 133 28

UNESA 116 619 142 48

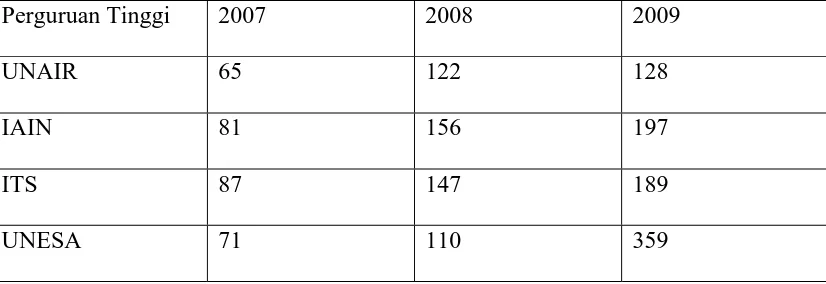

Tabel 2. Data jumlah penelitian dosen

Perguruan Tinggi 2007 2008 2009

UNAIR 65 122 128

IAIN 81 156 197

ITS 87 147 189

UNESA 71 110 359

Sumber : data perguruan tinggi negeri di Surabaya 2011

Dari data diatas dapat dijelaskan, pada tabel 1 jumlah staff pengajar yang

merupakan bagian dari human capital, didominasi oleh pengajar atau dosen yang

berpendidikan S2. Dari keempat perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya

hampir 50 % staff pengajar masih berpendidikan S2,sedangkan jumlah staff pengajar

yang berpendidikan S3 atau doktor dan juga guru besar atau profesor jauh berada

dibawahnya. Hal lain yang dapat kita lihat,bahwa disini kita masih menemui beberapa

staff pengajar yang masih berpendidikan S1 atau sarjana, padahal menurut aturan dari

Dikti seorang staff pengajar minimal harus berpendidikan S2.

Pada tabel yang 2 adalah gambaran bagian dari structural capital, kita bisa

lihat jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dari setiap Perguruan Tinggi yang

ada di Surabaya. Data disini mulai tahun 2007-2009,dari data diatas dapat kita lihat

setiap tahun jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen mengalami peningkatan,

peningkatannya, karena hampir semua perguruan tinggi pada tahun 2008-2009

peningkatan jumlah penelitiannya menurun dari pada tahun 2007-2008.

Dari sedikit penjelasan tentang dimensi-dimensi yang berhubungan dengan

Intellectual Capital Statement yakni Human Capital, Structural Capital, dan

Relational Capital dapat diharapkan bila Human Capital, Structural Capital, dan

Relational Capital dapat mengevaluasi Intellectual Capital Statement pada

perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya.

Bertolak dari pemikiran bahwa Intellectual Capital Statement mutlak harus

diupayakan agar tetap tinggi maka diperlukan upaya-upaya untuk membangkitkan

potensi dari Human Capital serta membangun Structural Capital dan juga Relational

Capital. Keadaan di ataslah yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan

penelitian. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “ANALISIS

INTELLECTUAL CAPITAL STATEMENT PADA PERGURUAN TINGGI

NEGERI DI SURABAYA.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah

penelitian ini selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah Human Capital (HC), Structural Capital (SC), dan Relational Capital

(RC) dapat mengevaluasi Intellectual Capital Statement (ICS) pada Perguruan Tinggi

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Intellectual Capital Statement

pada Perguruan Tinggi negeri yang ada di Surabaya dari aspek Human Capital (HC),

Structural Capital (SC), dan Relational Capital (RC).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik secara empiris, praktis (policy), maupun

teoritis. Secara empiris, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literature

manajemen mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan peranan Human

Capital, Structural Capital, dan relational Capital dalam mengevaluasi Intellectual

Capital Statement. Secara praktis (policy), penelitian ini menyediakan informasi bagi

penelitian selanjutnya yaitu mengenai informasi apakah Human Capital, Structural

Capital, dan relational Capitaldapat mengevaluasi Intellectual Capital Statement

dalam ruang lingkup perguruan tinggi. Secara teoritis, penelitian ini menjelaskan

peran Intellectual Capital Statement dalam sebuah organisasi yaitu Universitas

Negeri yang ada di Surabaya. Hal ini dilakukan agar universitas dapat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa

hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca

diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Narimawati tahun 2006 dengan judul

Peranan Modal Intelektual Dosen Dalam Menciptakan Kualitas Lulusan

Menurutnya adalah Kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan

perguruan tinggi sudah dirasakan perlu menggunakan prinsip-prinsip manajemen

yang modern dan berorientasi pada mutu untuk memperbaiki dan menyempurnakan

kegiatan pendidikan dan sekaligus sebagai antisipasi perkembangan lembaga. yang

semakin besar, antisipasi perkembangan globalisasi, dan menyiapkan diri ke gerbang

persaingan internasional. Dengan demikian keunggulan untuk mendapatkan sebuah

pengakuan internasional terhadap mutu proses sebuah pergu-ruan tinggi menjadi

penting. Untuk menghadapi pembaharuan dan transforrnasi global, semua pihak yang

terkait dalam pendidikan harus berubah menuju "Learning organization" melalui

dukungan dua faktor mendasar yaitu (1) pimpinan pendidikan (Educational Leaders)

sebagai pemegang komando dan pengendali, perannya berubah dari macho menjadi

maestro dan dari autorruts menjadi coaches dan (2) kemampuan melaksanakan "Self

Masih Banyak anggota sebuah organisasi perguruan tinggi yang belum

menyadari fungí keberadaan masing-masing. Dosen merupakan aset utama suatu

institusi pendidikan tinggi, oleh karena itu pentingnya pemahaman modal intelektual:

kompetensi, komitmen dan pengendalian pekerjaan bagi para dosen sehingga

terbentuk kesiner-gisan, yang pada akhirnya dapat menciptakan kualitas lulusan yang

mampu bersaing di pasar tenaga kerja, sesuai harapan user.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Engkos Achmad Kuncoro tahun 2007 dengan

judul Analisis Pengaruh Lingkungan Terhadap Modal Intelektual Organisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis seberapa

jauh pengaruh lingkungan (eksternal dan iklim organisasi) sebagai variabel

independen pada proses transformasi, kompetensi intelektual individu menjadi modal

intektual organisasi sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif . Penelitian

ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dimensi lingkungan eksternal organisasi

Perguruan Tinggi swasta, khususnya uninersitas Bina Nusantara; Untuk mengetahui

seberapa signifikan pengaruh kompetensi intelektual individu dosen terhadap modal

intelektual organisasi; untuk menguji secara empirik seberapa signifikan pengaruh

lingkungan eksternal persaingan terhadap kompetensi intelektual individu menjadi

modal intelektual organisasi; untuk mengetahui adakah perbedaan pengaruh jabatan

akademik dosen,tingkat pendidikan dosen,dan pengalaman kerja dosen terhadap

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel eksogen Lingkungan

Eksternal (LE) memiliki pengaruh sebesar 56,5 % terhadap variabel intervening

Kompetensi Intelektual (KII), variabel eksogen Iklim Organisasi (IKO) sebesar

66,1% terhadap variabel intervening (KII), dan variabel intervening (KII) memiliki

pengaruh sebesar 60,9 % terhadap variabel endogen Modal intelektual Idividu.dari

hasil penelitian didapat simpulan yang dapat dijadikan referensi dari penelitian ini

sebagai berikut. Pertama model yang diajukan tidak FIT namun kemudian dikoreksi

menuju model yang paling FIT (>0,8).Kedua terdapat 2 modifikasi untuk

memperoleh model yang paling fit . Ketiga hipotesis diterima namun terdapat

hubungan kualitas (pengaruh dan positip), signifikan reliabel antara lingkungan

eksternal dan iklim organisasi terhadap intelektual individu dan modal intelektual

organisasi. Keempat terbentuknya beberapa hubungan korelasi positip[ terhadap

beberapa indikator sebagai nilai yang tersembunyi untuk menjaelaskan tercapainya

modem yang FIT.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Henny kusuma dewi, Fitria Meicelin Soplanot

tahun 2009 dengan judul Analisis Intellectual Capital Statement Dari Perguruan

Tinggi.

Tujuan dari Analisis Intellectual Capital Statement (ICS) adalah untuk

mengetahui kekayaan intelektual sebuah organisasi dalam hal ini yaitu universitas.

Hal ini dilakukan agar universitas dapat tetap mempertahankan eksistensinya. Pada

penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui variabel kritis ICS universitas

Human Capital terdiri dari kompetensi, skill dan motivasi. Structural capital

terdiri dari kebebasan akademik, sistem pengajaran, dan research. Relational Capital

terdiri dari Relasi dengan konsumen, relasi dengan rekan kerja, dan relasi dengan

media.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis SEM terhadap data

sampel yang ada maka dapat diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan tidak

semua indikator yang ada memberi pengaruh signifikan terhadap variabel ICS

universitas pada batas λ = 0,5 variabel yang paling kritis adalah kemampuan dosen

dalam bekerja sama dengan dosen di jurusan berbeda sedangkan pada batas λ = 0,4

variabel yang paling kritis adalah jumlah pelatihan yang diikuti dosen.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen,

yang berarti merupakan suatu usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya

manusia di dalam suatu organisasi agar mampu berfikir dan bertindak sebagaimana

yang diharapkan organisasi. Organisasi yang maju tentu dihasilkan oleh

personil/pegawai yang dapat mengelola organisasi tersebut ke arah kemajuan yang

diinginkan organisasi, sebaliknya tidak sedikit organisasi yang hancur dan gagal

Menurut Hasibuan (2001 :10) manajemen sumber daya manusia adalah “ Ilmu

dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien,

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat “. Sedangkan

menurut Simamora (2004 : 4) manajemen sumber daya manusia adalah ,”

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan

individu anggota organisasi atau kelompok karyawan, juga menyangkut desain dan

implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan,

pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan

ketenagakerjaan yang baik.

Menurut Henry Simamora (1997 : 3), Manajemen Sumber Daya Manusia

adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan

pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen sumber

daya manusia juga mencakup desain dan implementasi system perencanaan,

penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi

kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan perburuhan yang mulus.

2.2.2 Teori Motivasi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

Salah satu aspek memanfaatkan pegawai ialah pemberian motivasi (daya

perangsang) kepada pegawai, dengan istilah populer sekarang pemberian kegairahan

bekerja kepada pegawai. Telah dibatasi bahwa memanfaatkan pegawai yang memberi

kemungkinan bermanfaat ke dalam perusahaan, diusahakan oleh pimimpin agar

kemungkinan itu menjadi kenyataan. Usaha untuk merealisasi kemungkinan tersebut

ialah dengan jalan memberikan motivasi. Motivasi ini dimaksudkan untuk

memberikan daya perangsang kepada pegawai yang bersangkutan agar pegawai

tersebut bekerja dengan segala daya dan upayanya (Manulang , 2002).

Menurut The Liang Gie Cs. (Matutina dkk ,1993) bahwa pekerjaan yang

dialakukan oleh seseorang manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, dan

dorongan kepada orang lain (pegawai) untuk mengambil tindakan-tindakan.

Pemberian dorongan ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang-orang atau pegawai

agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil sebagaimana dikehendaki dari

orang tersebut. Oleh karena itu seorang manajer dituntut pengenalan atau pemahaman

akan sifat dan karateristik pegawainya, suatu kebutuhan yang dilandasi oleh motiv

dengan penguasaan manajer terhadap perilaku dan tindakan yang dibatasi oleh motiv,

maka manajer dapat mempengaruhi bawahannya untuk bertindak sesuai dengan

keinginan organisasi.

Menurut Martoyo (2000) motivasi pada dasarnya adalah proses untuk

mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan yang kita inginkan. Dengan kata

lain adalah dorongan dari luar terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu.

Dengan dorongan (driving force) disini dimaksudkan desakan yang alami untuk

hidup. Kunci yang terpenting untuk itu tak lain adalah pengertian yang mendalam

tentang manusia.

Motivasi berasal dari motive atau dengan prakata bahasa latinnya, yaitu

movere, yang berarti “mengerahkan”. Seperti yang dikatakan Liang Gie dalam

bukunya Martoyo (2000) motive atau dorongan adalah suatu dorongan yang menjadi

pangkal seseorang melakukan sesuatu atau bekerja. Seseorang yang sangat

termotivasi, yaitu orang yang melaksanakan upaya substansial, guna menunjang

tujuan-tujuan produksi kesatuan kerjanya, dan organisasi dimana ia bekerja.

Seseorang yang tidak termotivasi, hanya memberikan upaya minimum dalam hal

bekerja.

Konsep motivasi, merupakan sebuah konsep penting studi tentang kinerja

individual. Dengan demikian motivasi atau motivation berarti pemberian motiv,

penimbulan motiv atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang

menimbulkan dorongan. Dapat juga dikatakan bahwa motivation adalah faktor yang

mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu (Martoyo , 2000).

Manusia dalam aktivitas kebiasaannya memiliki semangat untuk mengerjakan

sesuatu asalkan dapat menghasilkan sesuatu yang dianggap oleh dirinya memiliki

suatu nilai yang sangat berharga, yang tujuannya jelas pasti untuk melangsungkan

Menurut Martoyo (2000) motivasi kinerja adalah sesuatu yang menimbulkan

dorongan atau semangat kerja. Menurut Gitosudarmo dan Mulyono (1999) motivasi

adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau

kegiatan tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor

pendorong perilaku seseorang. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia

pasti memiliki sesuatu faktor yang mendorong perbuatan tersebut. Motivasi atau

dorongan untuk bekerja ini sangat penting bagi tinggi rendahnya produktivitas

perusahaan. Tanpa adanya motivasi dari para karyawan atau pekerja untuk bekerja

sama bagi kepentingan perusahaan maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan

tercapai. Sebaliknya apabila terdapat motivasi yang besar dari para karyawan maka

hal tersebut merupakan suatu jaminan atas keberhasilan perusahaan dalam mencapai

tujuannya.

2.2.3 Knowledge Based View (KBV)

Pandangan berbasis pengetahuan perusahaan/Knowledge Based View (KBV)

adalah ekstensi baru dari pandangan berbasis sumber daya perusahaan /Resource-Based View (RBV) dari perusahaan dan memberikan teoritis yang kuat dalam

mendukung modal intelektual. KBV berasal dari RBV dan menunjukkan bahwa

pengetahuan dalam berbagai bentuknya adalah kepentingan sumber daya (Grant,

Asumsi dasar teori berbasis pengetahuan perusahaan atau organisasi berasal dari

pandangan berbasis sumber daya perusahaan. Namun, pandangan berbasis sumber

daya perusahaan tidak memberikan pengakuan akan pengetahuan yang memadai.

Teori berbasis pengetahuan perusahaan atau organisasi menguraikan karakteristik

khas sebagai berikut:

Pengetahuan memegang makna yang paling strategis di organisasi.

Kegiatan dan proses produksi di perusahaan atau organisasi melibatkan

penerapan pengetahuan.

Individu-individu dalam organisasi tersebut yang bertanggung jawab

untukmembuat, memegang, dan berbagi pengetahuan

Pendekatan KBV membentuk dasar untuk membangun keterlibatan modal

manusia dalam kegiatan rutin perusahaan. Hal ini dicapai melalui peningkatan

keterlibatan karyawan dalam perumusan tujuan operasional dan jangka panjang

perusahaan atau organisasi. Dalam pandangan berbasis pengetahuan, perusahaan atau

organisasi mengembangkan pengetahuan baru yang penting untuk keuntungan

kompetitif dari kombinasi unik yang ada pada pengetahuan (Fleming 2001, Nelson

dan Winter 1982). Dalam era persaingan yang ada saat ini, perusahaan atau organisasi

sering bersaing dengan mengembangkan pengetahuan baru yang lebih cepat daripada

2.2.4 Knowledge-Based Theory

Mengidentifikasi dalam pengetahuan yang ditandai oleh kelangkaan dan sulit

untuk mentransfer dan mereplikasi, merupakan sebuah sumber daya penting untuk

mencapai keunggulan kompetitif (Nonaka I.,1995; I. Nonaka dan Takeuchi H., 1995).

Kapasitas dan keefektifan perusahaan dalam menghasilkan, berbagi dan

menyampaikan pengetahuan dan informasi menentukan nilai yang dihasilkan

perusahaan sebagai dasar keunggulan kompetitif perusahaan berkelanjutan dalam

jangka panjang. (Nonaka dan Takeuchi, 1995; Edvinsson dan Malone, 1997; Bontis,

2002; Choo dan Bontis, 2002).

2.2.5 Resources Based Theory / Resources Based View (RBV)

Belakangan ini muncul aliran baru dalam analisis keunggulan bersaing yang

dikenal dengan pendekatan berbasis sumber daya (resource-based view of the

firm/RBV). Ini dicirikan oleh keunggulan pengetahuan (knowledge/learningeconomy)

atau perekonomian yang mengandalkan aset-aset tak berwujud (intangible assets).

Resources Based Theory dipelopori oleh Penrose (1959) yang mengemukakan bahwa

sumber daya organisasi / perusahaan adalah heterogen, tidak homogen, jasa produktif

yang tersedia berasal dari sumber daya organisasi yang memberikan karakter unik

bagi tiap-tiap organisasi/ perusahaan. Teori RBV memandang organisasi sebagai

kumpulan sumber daya dan kemampuan (Penrose 1959; Wernerfelt, 1984).

Perbedaan sumber daya dan kemampuan organisasi dengan perusahaan atau

keuntungan kompetitif (Peteraf, 1993). Asumsi RBV yaitu bagaimana organisasi

dapat bersaing dengan organisasi lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif

dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan

organisasi. Sumber daya perusahaan atau organisasi dapat dibagi menjadi tiga macam

yaitu berwujud, tidak berwujud dan sumber daya manusia (Grant, 2002).

Kemampuan menunjukkan apa yang dapat dilakukan organisasi dengan sumber

dayanya (Amit dan Schoemaker, 1993).

Pendekatan RBV menyatakan bahwa organisasi dapat mencapai keunggulan

bersaing yang berkesinambungan dan memperoleh keuntungan superior dengan

memiliki atau mengendalikan aset-aset strategis baik yang berwujud maupun yang

tidak berwujud. Empat kriteria sumber daya sebuah organisasi mencapai keunggulan

kompetitif yang berkelanjutan, yaitu: (a) sumber daya harus menambah nilai positif

bagi organisasi, (b) sumber daya harus bersifat unik atau langka diantara calon

pesaing dan pesaing yang ada sekarang ini, (c) sumber daya harus sukar ditiru, dan

(d) sumber daya tidak dapat digantikan dengan sumber lainnya oleh perusahaan atau

organisasi pesaing (Barney 1991, 2001, 2007; Lewin and Phelan 1999; Wright,

McMahan, dan McWilliams 1992). Barney (1991) menyatakan bahwa dalam RBV,

organisasi tidak dapat berharap untuk membeli atau mengambil keunggulan

kompetitif berkelanjutan yang dimiliki oleh suatu organisasi lain, karena keunggulan

2.2.6 Pengertian Intellectual Capital

Ada banyak definisi berbeda mengenai Intellectual Capital. Intellectual Capital

adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk

menciptakan nilai (Williams, 2001 dalam Purnomosidhi, 2006). Intellectual Capital

dapat dipandang sebagai pengetahuan, dalam pembentukan, kekayaan intelektual dan

pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 1997).

Intellectual Capital mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi dan

kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menyebabkan keunggulan

kompetitif berkelanjutan. Intellectual Capital telah diidentifikasi sebagai seperangkat

tak berwujud (sumber daya, kemampuan dan kompetensi) yang menggerakkan

kinerja organisasi dan penciptaan nilai (Bontis, 1998).

Pengertian lain Intellectual Capital atau modal intelektual adalah perangkat yang

diperlukan untuk menemukaan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan.

Banyak pakar yang mengatakan bahwa modal intelektual sangat besar peranannya di

dalam menambah nilai suatu kegiatan. Berbagai perusahaan yang unggul dan meraih

banyak keuntungan adalah perusahaan yang terus menerus mengembangkan

sumberdaya manusianya (Ross, dkk, 1997). Manusia harus memiliki sifat proaktif

dan inovatif untuk mengelola perubahan lingkungan kehidupan (ekonomi, sosial,

politik, teknologi, hukum dll) yang sangat tinggi kecepatannya.

Mereka yang tidak beradaptasi pada perubahan yang super cepat ini akan dilanda

dengan tepat. Kini sungai yang dilayari adalah sebuah arung jeram yang

ketidakpastian jalannya perahu semakin tidak bisa diprediksi karena begitu

banyaknya rintangan yang tidak terduga. Dalam kondisi yang ditandai oleh perubahan

yang super cepat manusia harus terus memperluas dan mempertajam

pengetahuannya. dan mengembangkaan kretifitasnya untuk berinovasi.

Pada awal tahun 1920 psikolog banyak membicarakan konsep IQ (intelligence

Quotient) dengan asumsi bahwa mereka yang memiliki IQ yang tinggi akan memiliki

kemampuan untuk memecahkan permasalahan kehidupan. Orang yang memiliki IQ

yang tingi diduga akan cepat menguasai pengetahuan karena kecepatan daya pikir

yang dimilikinya. Namun selain memiliki angka kecerdasan yang tinggi, seseorang

baru akan memiliki pengetahuan yang luas apabila dia memiliki kebiasaan untuk

merenung tentang kejadian alam semesta ini dan mencari makna dari setiap fenomena

yang terjadi tersebut. Kebiasaan merenung dan merefleksikan sebuah fenomena inilah

yang membuat orang menjadi cerdas.

Intellectual Capital merupakan aset maya suatu organisasi yang dapat digunakan

untuk menciptakan nilai bagi organisasi melalui kombinasi antara human capital,

structural capital, dan relational capital. Konsep Intellectual capital dari Ulrich,

Tjakraatmadja, dan Stewart hanya berfokus pada dimensi human capital dan belum

memasukkan dimensi structural capital. Kompetensi dan komitmen pada konsep

intellectual capital dari Ulriach dan Burr & Girardi masuk dalam human capital

Menurut konsep intellectual capital dari Burr and Girardi (2002: 77) karena

kompetensi dan komitmen yang ada pada dosen akan mampu menciptakan nilai bagi

organisasi apabila didukung dengan pemberian pengendalian pekerjaan atau otonomi

kerja yang memadai kepada pegawai.

Pada InCas (2008), diketahui bahwa ICS merupakan strategi manajemen yang

digunakan untuk menilai dan mengembangkan Intelectual capital (IC) yang ada

dalam sebuah organisasi ,di dalam hal ini adalah universitas. ICS merupakan bagian

dari rangkaian bisnis proses yang ada di universitas guna mencapai tujuan dari

universitas.

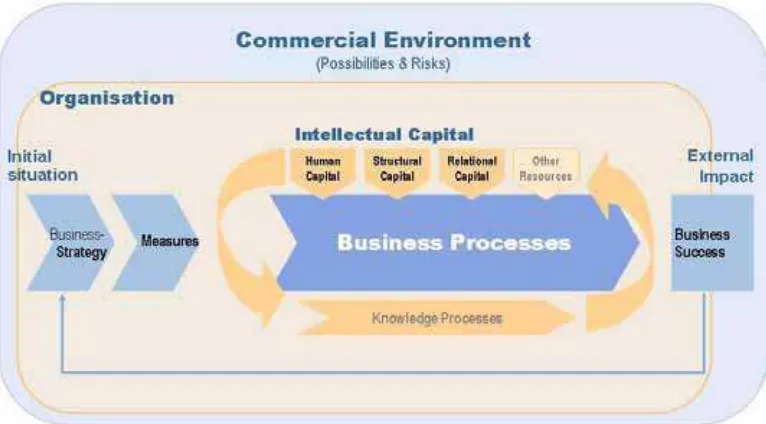

Gambar 2 Structural modal ICS

Pada gambar 2 terlihat bahwa Bisnis Proses (BP) merupakan rantai kegiatan

dalam organisasi . BP menggambarkan interaksi dari Human Capital, Structural

capital, Relational Capital. Sedangkan Business Succes (BS) merupakan hasil atau

goal yang dicapai universitas (dalam InCas, 2008).

ICS terdiri dari 3 elemen utama yaitu Human Capital (HC) , Structural Capital

(SC), Relational Capital (RC) (dalam Tjiptohadi,2003). Adapun definisi dari 3

elemen utama tersebut adalah sebagai berikut :

Human Capital merupakan kemampuan seseorang (dalam hal ini adalah

dosen) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta mampu

menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam pekerjaan.

Structural Capital merupakan kemampuan universitas dalam memenuhi

proses yang ada di dalamnya dan struktur yang mendukung dalam

menghasilkan kinerja Intellectual yang optimal.

Relational capital merupakan asset intangible yang membangun dan mengatur

hubungan baik dengan customer,karyawan, pemerintah, stakeholder, dan

competitor lainnya serta dengan mitra kerja yang dapat muncul dari bagian di

luar universitas untuk mendukung universitas.

2.2.7 Pengertian Human Capital

Human Capital adalah kemampuan seseorang (dalam hal ini adalah dosen)

yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta mampu menerapkan pengetahuan

Manusia merupakan komponen yang sangat penting di dalam proses inovasi.

Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan

menghasilkan kinerja yang luar biasa. Banyak pakar yang membicarakan masalah

inovasi. Pada umumnya para pakar sependapat bahwa proses inovasi itu memerlukan

adanya akumulasi pengetahuan.

Dalam konteks sebuah organisasi baru yang berbasis pada pengetahuan, ada

tiga komponen modal yang sangat menentukan kinerja organisasi. Modal ini adalah

sesuatu yang akhirnya memunculkan berbagai inovasi yang mendukung kinerja

organisasi.

Human Capital Theory dikembangkan oleh Becker (1964) yang

mengemukakan bahwa investasi dalam pelatihan dan untuk meningkatkan human

capital adalah penting sebagai suatu investasi dari bentuk-bentuk modal lainnya.

Tindakan strategis membutuhkan seperangkat sumber daya fisik, keuangan, human

atau organisasional khusus, sehingga keunggulan kompetitif ditentukan oleh

kemampuannya untuk memperoleh dan mempertahankan sumber daya (Wernerfelt,

1984).

Human Capital disini yang dimaksud adalah dosen, jika berbicara tentang

perguruan tinggi, maka keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan

peran dosen-dosen di dalamnya. Karena bagaimanapun juga kepada merekalah maka

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat. Berbeda dengan sekolah dasar dan menengah yang lebih banyak

difokuskan kepada proses belajar dan mengajar, dan mempersiapkan murid untuk

bisa naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka di perguruan tinggi karena

dianggap sebagai jenjang tertinggi suatu proses pendidikan, maka selain diutamakan

pada proses belajar – mengajar dan menyemaikan ilmu, tetapi juga kepada pencarian

dan pengembangan ilmu sendiri, yang mana dengan bekal ilmu dan pengetahuan

tersebut diharapkan dapat dijadikan alat untuk mendapatkan solusi permasalahan bagi

masyarakat.

Sebagaimana profesi lain yang diakui keberadaannya, misalnya profesi

dokter, maka agar dapat disebut pendidik profesional maka diperlukan proses

sertifikasi. Ini bahkan telah menjadi persyaratan utama yang diminta pemerintah

sebagaimana tercantum pada pasal 2. Dalam proses pencarian dan pengembangan

ilmu sendiri, maka dosen juga dituntut untuk melakukan penelitian dan

mempublikasikan hasil penelitiannya, kecuali itu juga mampu berinteraksi dengan

masyarakat dengan kompetensi yang dimilikinya. Itulah esensi tri dharma perguruan

2.2.7.1 Knowledge

Knowledge bisa diartikan sebagai pengetahuan yang kita peroleh karena

masuknya informasi ke otak kita. Pengetahuan dapat disimpan sebagai memori.

Knowledge merupakan apa saja yang kita ketahui. Secara garis besar ada dua macam

kenowledge atau pengetahuan yaitu menurut Leksana TH (2003) 1.pengetauan fakta

merupakan pengetahuan berupa informasi yang kita terima sebagai kenyataan dan

2.pengetahuan eksperensial pemahaman yang kita peroleh berasal dari pengalaman

kita. Pengetahuan faktual bagi seorang akuntan misalnya berkaitan dengan double

entri pada book keeping. Pengetahuan eksperensial karakternya berbeda, lebih sulit

diajarkan karena sumbernya berasal dari pengalaman dan praktek. Contoh

pengetahuan eksperensial dari seorang akuntan adalah melewati masa kerja selama

puluhan tahun adalah pengetahuan untuk melindungi perusahaan agar bisa

memperoleh keringanan membayar pajak secara legal.

Dalam perguruan tinggi knowledge atau pengetahuan sangat mutlak

dibutuhkan, knowledge tidak hanya disalurkan tetapi juga dikembangkan melalui

adanya research atau penelitian yang terus dilakukan oleh civitas akademika. karena

dengan adanya knwledge seorang dosen mampu mengembangkan dan menyalurkan

ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat. Kita sering mendengar istilah knowledge

is power, sebenarnya hal itu kurang tepat karena mereka yang memiliki knowledge

belum tentu memiliki power jika saja tidak ada action atau tindakan yang merupakan

2.2.7.2 Skill

Skill bisa diartikan sebagai keterampilan (how to) atau cara untuk melakukan

sesuatu. Landasan dari skill adalah pengalaman dan pembelajaran secara praktek

lapangan. Contoh seorang tukang las memiliki pengetahuan teknik mengelas (teori

mengelas) belum tentu menjadi tukang las yang jago.Skill memiliki karakter bisa

ditransfer dari individu ke individu lain dengan melalui proses pembelajaran yang

bertahap. Bagi seorang sekretaris misalnya penguasaanterhadap program aplikasi

word dan excel juga merupakan skill. Cara yang paling efektif untuk mentransfer skill

adalah dengan mengikut sertakan si pembelajar melakukan tahapan pekerjaan dan

membuatnya mempraktekkan tahapan pekerjaan tersebut dalam konteks pelatihan

lapangan dan melakukan pengulangan. Praktek dan pengulangan merupakan dua

kunci utama bagi seseorang untuk mengakuisisi skill yang baru.

Disamping skill juga ada beberapa istilah yang terdapat di dalam diri

seseorang yang masih dapat dibina atau ditingkatkan kemampuannya yaitu:

Habit biasa diterjemahkan sebagai kebiasaan, Habit juga sering dinyatakan

sebagai pembawaan asal diri kita. Ada ungkapan bahwa kita bisa mengubah habit

lama dan habit baru,anggapan ini mungkin memiliki maksud yang baik tetapi

sebenarnya kurang tepat. Sebagian besar habit kita muncul berasal dari kondisi

alamiah pembawaan kita. Sebagian besar habit bisa dikatakan sebagai talenta.Jika

anda memiliki habit seorang yang gigih atau mudah berempati atau kompetitif,maka

Habit mengendap dalam diri kita dan menjadi jati diri kita, habit itulah ynag

menjadikan diri kita apa adanya seperti sekarang ini. Habit muncul karena tempaan

pengalaman hidup,lingkungan dan karakter asal. Habit ini bisa diartikan sebagai pola

kecenderungan untuk berfikir, berperasaan dan bersikap.

Pengertian habit dengan behaviour (perilaku) sering diartikan sama padahal

dua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Behaviour muncul dari perwujudan

habit, Behaviour kita dilihat oleh orang lain sebagai ucapan dan perilaku kita.

Behaviour lebih merupakan tindak tanduk yang nampak di permukaaan. Secara

umum lebih susah merubah habit daripada behaviour, mengubah habit hanya bisa

dilakukan dengan dorongan diri dalam diri yangsangat kuat, dan atau karena adanya

suatu peristiwa atau kejadian penting dalam hidupnya sehingga membuat seseorang

ingin merubah nilai-nilai dirinya.

Attitude,Banyak manajer yang mempertimbangkan attitude untuk merekrut

karyawan baru. Attitude memiliki arti kecenderungan sikap. Attitude seseorang akan

sangat mempengaruhi cocok atau tidak peran seseorang dalam suatu pekerjaan.

Dalam suatu kepemimpinan, attitude para pemimpin memberi pengaruh yang

signifikan dalam mewujudkan atmosfir kerja yang kondusif. Attitud yang positif

memiliki kekuatan radiasi seperti medan magnet yang mampu mempengaruhi

lingkungan sekitarnya untuk berubah. Attitude dapat dibentuk dari proses pembinaan

yang kontinu atau terus menerus, pembinaan attitude akan lebih efektif jika dilakukan

2.2.7.3 Motivasi

Winardi (2002:1) menjelaskan istilah motivasi (motivation) berasal dari

perkataan bahasa Latin, yakni movere yang berarti menggerakkan (to move).

Diserap dalam bahasa Inggris menjadi motivation berarti pemberian motif,

penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang

menimbulkan dorongan. Selanjutnya Winardi (2002:33) mengemukakan, motivasi

seseorang tergantung kepada kekuatan motifnya. Berdasarkan hal tersebut diskusi

mengenai motivasi tidak bisa lepas dari konsep motif. Pada intinya dapat dikatakan

bahwa motif merupakan penyebab terjadinya tindakan. Steiner sebagaimana dikutip

Hasibuan (2003:95) mengemukakan motif adalah “suatu pendorong dari dalam untuk

beraktivitas atau bergerak dan secara langsung atau mengarah kepada sasaran akhir”.

Ali sebagaimana dikutip Arep dan Tanjung 2004:12) mendefinisikan motif sebagai

“sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang”.

Winardi (2002:33) menjelaskan, motif kadang-kadang dinyatakan orang

sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan yang muncul dalam diri seseorang. Motif

diarahkan ke arah tujuan-tujuan yang dapat muncul dalam kondisi sadar atau dalam

kondisi di bawah sadar. Motif-motif merupakan “mengapa” dari perilaku. Mereka

muncul dan mempertahankan aktivitas, dan mendeterminasi arah umum perilaku

seorang individu.

Motivasi telah dirumuskan dalam sejumlah definisi yang berlainan. Walaupun

begitu, tentang substansinya tidak banyak berbeda. Istilah motivasi, menurut

melibatkan tiga komponen utama, yaitu (1) pemberi daya pada perilaku manusia

(energizing); (2) pemberi arah pada perilaku manusia (directing); (3) bagaimana

perilaku itu dipertahankan (sustaining). Campbell dalam Winardi (2002:4)

menyatakan bahwa motivasi berhubungan dengan (1) pengarahan perilaku, (2)

kekuatan reaksi setelah seseorang karyawan telah memutuskan arah

tindakan-tindakan tertentu, dan (3) persistensi perilaku, atau berapa lama orang yang

bersangkutan melanjutkan pelaksanaan perilaku dengan cara tertentu.

Menurut Mc. Donald, yang dikutip Oemar Hamalik (2003:158) motivasi

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan pengertian ini, dapat dikatakan

bahwa motivasi adalah sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan

terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan

bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk

kemudian bertindak atau melakukan sesuatu.

Menurut Siti Sumarni (2005), Thomas L. Good dan Jere B. Braphy (1986)

mendefinisikan motivasi sebagai suatu energi penggerak dan pengarah, yang dapat

memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Ini berarti perbuatan

Motivasi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Masih

dalam artikel Siti Sumarni (2005), motivasi secara harafiah yaitu sebagai dorongan

yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu

tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan secara psikologi, berarti usaha yang

dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu

karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya, atau mendapat kepuasan dengan

perbuatannya. (KBBI, 2001:756).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian

motivasi adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar

dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu

yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan

yang dikehendaki oleh subjek itu dapat tercapai.

2.2.8 Pengertian Structural Capital

Structural Capital merupakan kemampuan universitas dalam memenuhi proses

yang ada di dalamnya dan struktur yang mendukung dalam menghasilkan kinerja

Intellectual yang optimal.Struktural capital dipengaruhi oleh budaya akademik,system

pengajaran,dan penelitian (Andrew kok,2007), dan penelitian (Marr, Schiuma dan

Neely , 2004 ). Structural Capital terdiri dari beberapa indikator yang di dalamnya

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari pada organisasi itu sendiri (dalam hal ini

2.2.8.1 Kebebasan Akademik

Menurut PP No. 60 Tahun 1999, kebebasan akadernik merupakan kebebasan

yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang

terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara

bertanggungjawab dan mandiri.Menurut Arthur Lovejoy yang dikutip oleh

Haryasetyaka (2004), kebebasan akademik adalah kebebasan seseorang atau seorang

peneliti di lembaga 11mu. pengetahuan untuk mengkaji persoalan serta mengutarakan

kesimpulannya baik melalui penerbitan atau perkuliahan tanpa campur tangan dari

penguasa politik atau keagamaan atau dan lembaga yang memperkerjakannya kecuali

apabila metode yang digunakannya tidak memadai atau bertentangan dengan etika

professional atau lembaga yang berwenang dalam bidang keilmuannya.

Menurut Nymeyer (1956) kebebasan akademik adalah kebebasan anggota

fakultas untuk mengajar pada suatu sekolah dengan pikirannya sendiri dan

mempromosikan spekulasi dan kesimpulan yang dibuat secara independen atau.

bebas dari apa yang mungkin institusi kehendaki. Dari definisi tersebut dapat dibaca

bahwa kebebasan akademik dilaksanakan olch lembaga ilmu pengetahuan. Jika kedua

definisi tersebut digabung maka lembaga pelaksana kebebasan akademik adalah

Perguruan Tinggi. Kebebasan akademik yang dilaksanakan oleh sivitas akademik

tidak bersifat mutlak atau absolut. Kebebasan tersebut harus memperhatikan etika

Jika kita mengacu kepada UU No. 39 Talum 1999 tentang HAM, maka

kebebasan akademik tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai nilai agama,

kesusilaan, keterbitan, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Pelaksanaan

kebebasan akademik dapat dilakukan melalui berbagai media seperti melalui media

cetak, media elektronik, tatap muka atau bentuk media lainnya. Kebebasan akdemik

harus dipahami sebagai seperangkat hak dan kewajiban dengan tetap bertanggung

jawab dan akuntabel penuh kepada masyarakat. Mandiri, dapat diartikan marnpu

berbicara dengan bebas tentang masalah masalah etika, budaya, social, ekonomi dan

lain-lain secara mandiri.

Ada tiga konsep dasar bagi kebebasan akademik. Pertama, sebagai peneliti,

dosen harus bebas. Bagaimana mungkin penelitian dapat dilakukan tanpa kebebasan.

Kedua, sebagai pemikir asli, dosen harus bebas. Bagaimana mungkin seseorang dapat

menjadi pemikir asli, jika ia harus mematuhi hal hal yang telah berlaku di masa yang

lalu. Ketiga, sebagai penyebar gagasan kedua, dosen dalam beberapa hal mungkin

bebas, dan dalam beberapa hal mungkin tidak bebas. Oleh karena itu, dosen sebagai

guru/pengajar dijamin bebas dalam kelas jika mereka membahas tentang kajian ilmu

yang diajarkan dan menghindari materi materi yang tidak berkaitan dengan materi

pembelajaran.

Kebebasan akademik terdiri dari proteksi terhadap independensi intelektual

professor, peneliti dan mahasiswa dalam mencari atau menggali pengetahuan dan

mengekspresikan gagasan gagasan yang bebas darii turut campur legislator atau pihak

Ini berarti tidak ada kekolotan politik, ideology atau agama yang dibebankan

kepada professor, peneliti dan mahasiswa melalui bebagai cara. Juga pimpinan tidak

memasukkan kekolotan tersebut melalul pengontrolan budget universitas.

Dalam kondisi tertentu, kebebasan akademik bagi dosen sebagai pengajar

(untuk membedakan dosen sebagai peneliti dan pemikir asli) diperlukan tanpa

memperhatikan apa yang orangtua atau mahasiswa inginkan. Hal ini berlaku pada

sekolah negeri. Mahasiswa bebas belajar, mengambil, menyimpan data atau

pandangan yang diberikan dalam perkuliahan dan bebas menilai materi atau pendapat

tersebut. Mahasiswa mendapat perlakuan yang sama dalam pembelajaran serta tidak

boleh dipaksa dalam kelas maupun di lingkungan akademik untuk menerima

pendapat atau gagasan tentang filosofi, politik dan isu isu lain. Berikut ini adalah

beberapa aspek yang terkait dengan kebebasan akademik, antara lain adalah :

a. Budaya akademik

Budaya akademik berarti apa yang dipelajari oleh mahasiswa selama periode

waktu tertentu dari Universitas, Fakultas atau Jurusannya. Pengembangan budaya

akademik ini didasarkan atas dua tantangan yang selalu dihadapi oleh pendidikan

tinggi dalam penyelenggaraan pendidikannya yaitu tantangan yang bersifat internal

dan eksternal.

Budaya menulis dalam ruang lingkup budaya akademik perguruan tinggi berkaian

dengan aktivitas-akativitas seluruh stakeholder perguruan tinggi, yakni dosen sebagai