Penilaian Performa

Pengelolaan Perikanan

menggunakan Indikator EAFM

Kajian Pada Perikanan Ikan Karang dan Ikan Tuna

di Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara

Ir. Halili, M.Sc.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas Haluoleo Kendari

Daftar Isi

1 Pendahuluan ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan dan Output Studi ... 4

2 Sekilas Kondisi Perikanan Wakatobi ... ... 5

2.1 Perikanan Berbasis Ikan Karang ... 7

2.2 Perikanan Berbasis Ikan Tuna ... 11

2.3 Kawasan Taman Nasional Wakatobi... 14

3 Metode Penilaian Performa Indikator EAFM ... 17

3.1 Pengumpulan data... 17

3.2 Analisa Komposit ... 23

4 Analisis Tematik Pengelolaan Perikanan ... 27

4.1 Hasil Penilaian Tematik Pengelolaan Perikanan Berbasis Ikan Karang ... 27

4.1.1 Domain Sumberdaya Ikan ... 27

4.1.2 Domain Habitat dan Ekosistem ... 31

4.1.3 Domain Teknis Penangkapan Ikan ... 39

4.1.4 Domain Sosial ... 43

4.1.5 Domain Ekonomi... 46

4.1.6 Domain Kelembagaan ... 48

4.2 Hasil Penilaian Per Indikator Pada Domain Sumberdaya Ikan Kabupaten Lembata ... 53

4.2.1 Domain Sumberdaya Ikan ... 53

4.2.2 Domain Habitat dan Ekosistem ... 58

4.2.3 Domain Teknis Penangkapan Ikan ... 66

4.2.4 Domain Sosial ... 69

4.2.5 Domain Ekonomi... 72

4.2.6 Domail Kelembagaan ... 74

5 Analisis Komposit Pengelolaan Perikanan ... 80

5.1 Analisis Menggunakan Teknik Bendera...80

5.1.1 Perikanan Berbasis Ikan Karang...80

5.1.2 Perikanan Berbasis Ikan Tuna...86

6 Pembahasan...92

6.1 Metode dan Analisis EAFM...92

6.1.2 Analisa Indikator EAFM...93

6.2 Performa Staus Perikanan Yang Diaji...100

6.2.1 Perikanan Berbasis Ikan Karang...100

6.2.2 Perikanan Berbasis Ikan Tuna...106

7. Kesimpulan dan Rekomendasi ... 113

7 Referensi ... 115

1

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 31/2004 yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang tersebut yaitu pada Undang-Undang No 45/2009. Dalam konteks adopsi hukum tersebut, pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Secara alamiah, pengelolaan sistem perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu (1) dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri (Charles, 2001). Terkait dengan tiga dimensi tersebut, pengelolaan perikanan saat ini masih belum mempertimbangkan keseimbangan ketiga dimensi tersebut, di mana kepentingan pemanfaatan untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dirasakan lebih besar dibanding dengan misalnya kesehatan ekosistemnya. Dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan masih parsial belum terintegrasi dalam kerangka dinamika ekosistem yang menjadi wadah dari sumberdaya ikan sebagai target pengelolaan. Dalam konteks ini lah, pendekatan terintegrasi melalui pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan (ecosystem approach to fisheries management, selanjutnya disingkat EAFM) menjadi sangat penting.

FAO (2003) mendefinisikan Ecosystem Approach to Fisheries (EAF) sebagai : “an ecosystem approach to fisheries strives to balance diverse societal objectives, by taking account of the knowledge and uncertainties about biotic, abiotic and human components of ecosystems and their interactions and applying an integrated approach to fisheries within ecologically meaningful boundaries”. Mengacu pada definisi tersebut, secara sederhana EAF dapat dipahami sebagai sebuah konsep bagaimana menyeimbangkan antara tujuan

sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumberdaya ikan, dll) dengan tetap mempertimbangkan pengetahuan, informasi dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik dan interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan (EAF) antara lain adalah : (1) perikanan harus dikelola pada batas yang memberikan dampak yang dapat ditoleransi oleh ekosistem; (2) interaksi ekologis antar sumberdaya ikan dan ekosistemnya harus dijaga; (3 perangkat pengelolaan sebaiknya compatible untuk semua distribusi sumberdaya ikan; (4) prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan perikanan; (5) tata kelola perikanan mencakup kepentingan sistem ekologi dan sistem manusia (FAO, 2003).

Wakaobi sebagai wilayah kepulauan di Sulawesi Tenggara dikaruniai dengan ekosistem perairan tropis memiliki karakterstik dinamika sumberdaya perairan, termasuk di dalamnya sumberdaya ikan, yang tinggi. Tingginya dinamika sumberdaya ikan ini tidak terlepas dari kompleksitas ekosistem tropis (tropical ecosystem complexities) yang telah menjadi salah satu ciri dari ekosistem tropis. Dalam konteks ini, pengelolaan perikanan yang tujuan ultimatnya adalah memberikan manfaat sosial ekonomi yang optimal bagi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekosistem yang menjadi media hidup bagi sumberdaya ikan itu sendiri. Gracia and Cochrane (2005) memberikan gambaran model sederhana dari kompleksitas sumberdaya ikan sehingga membuat pendekatan terpadu berbasis ekosistem menjadi sangat penting.

Kabupaten Wakatobi merupakan kawasan konservasi Taman Nasional terletak pada posisi geografis antara 50° 12´– 6° 10´ Lintang Selatan dan 123° 20´ - 124° 39´ Bujur Timur. Wilayah timur berbatasan dengan Laut Banda, barat berbatasan dengan Pulau Buton dan Laut Flores, utara berbatasan dengan laut Banda dan selatan berbatasan dengan laut Flores. Secara keseluruhan Kabupaten Wakatobi memiliki luas daratan 823 km², dengan panjang garis pantai kurang lebih 315 km dan memiliki 30 pulau terdiri 10 pulau terhuni dan 20 pulau tidak terhuni. Secara administrasi Kabupaten Wakatobi memiliki 5 Kecamatan dan 52 desa pantai dengan luas perairan diperkirakan 55.131 km².

TNW memiliki keistimewaan yang terletak pada keindahan bawah laut, keanekaragaman biota laut dan terumbu karangnya, karena kawasan ini terletak di tengah

kawasan segitiga karang dunia. Tercatat sebanyak 396 jenis karang keras berterumbu (scleractanian hermatripic), 10 spesies karang keras tak-berterumbu (scleractanian ahermatripic), 28 genera karang lunak, dan 31 spesies karang fungi di TNW. Sebanyak 590 spesies ikan ditemukan di Wakatobi, bahkan hasil ekstrapolasi menggunakan Coral Fish Diversity Index, diperkirakan ikan karang di Wakatobi mencapai 942 spesies (WWF-TNC, 2003). Keanekaragaman jenis lamun juga termasuk tinggi dengan ditemukan 11 spesies lamun di perairan Wakatobi dari 12 spesies yang ada di Indonesia (Sahri dan Subhan, in prep). Dengan demikian, tidak mengherankan jika dilihat dari keragaman hayati lautnya, ukuran atau skala, serta kondisi terumbu karangnya, TNW termasuk dalam prioritas tertinggi dalam pelestarian laut di Indonesia.

Sekitar 111.000 penduduk tinggal di Wakatobi (BPS Wakatobi, 2010), menjadikan Wakatobi sebagai salah satu dari beberapa Taman Nasional di Indonesai dengan populasi penduduk yang padat. Ketergantungan penduduk terhadap sumberdaya laut sangat tinggi, mengingat sebagian besar penduduknya adalah nelayan, baik sebagai mata pencaharian utama maupun sampingan.

Kabupaten Wakatobi memiliki potensi sumberdaya perikanan baik ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk ikan karang didalamnya. Besarnya potensi tersebut telah dimanfaatkan begitu lama dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di daerah ini hingga saat ini belum terkelola dengan baik kondisi ini dibuktikan sangat minimnya dokumen-dokumen pengelolaan sumberdaya perikanan yang tersedia untuk diakses oleh publik. Disi lain adanya permintaan pasar yang begitu tinggi mendorong nelayan melakukan ekploitasi secara tak terkendali sehingga pada akhirnya semakin menambah deretan permasalahan dalam pengelolaan sumbedaya tersebut.

Informasi yang berkaitan dengan status pengelolaan perikanan tangkap khususnya ikan pelagis besar (tuna) dan ikan karang di Kabupaten Wakatobi hingga saat ini masih belum banyak terungkap hal ini disebabkan sinergitas antar pemangku kepentingan belum berjalan dengan baik dan fokus kajian terhadap sumberdaya tersebut umumnya hanya terfokus pada domain sumberdaya dan teknik penankapannya sedangkan domain yang lain masih berjalan secara parsial. Oleh karena itu berdasarkan infromasi tersebut maka pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Tangkap Direktort Sumerdaya Ikan bekerjasam denagn WWF Indonesia meginisiasi pengelolaan perikanan melalui pendekatan ekosistem (EAFM) Sebagai implemtasi untuk mewujudkan

hal tersebut maka dilakukan pilot test pengelolaan sumberdaya perikana karang dan perikanan tuna dengan metode EAFM dengan salah satu wilayah implementasinya di Kabupaten Wakatobi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan kajian dan analisis pengelolaan perikanan ikan karang dan ikan tuna melalui indikator-indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan metode EAFM.

1.3 Output

Output dari studi ini memberikan gambaran awal pilot test mengenai penilaian indikator EAFM pada pengelolaan perikanan ikan karang dan ikan tuna dan ekomendasi pengeloaan perikanan di Kabupaten Wakatobi serta adanya rekomendasi perbaikan metode dan analisa indikator EAFM .

2

SEKILAS KONDISI PERIKANAN WAKATOBI

Kegiatan perikanan di kabupaten Wakatobi merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat pesisir. Kegiatan perikanan tangkap merupakan bidang perikanan yang utama, sedangkan kegiatan budidaya laut yang menonjol hanyalah budidaya rumput laut. Sumberdaya perikanan yang dimanfaatkan adalah ikan-ikan pelagis kecil seperti layang, kembung, selar, tongkol, kuweh, terbang, dan julung-julung, dan pelagis besar seperti cakalang dan tuna, serta ikan demersal utamanya ikan-ikan karang. Beberapa jenis hewan lunak seperti gurita dan teripang juga memberi kontribusi yang cukup signifikan pada produksi perikanan. Produksi ikan laut di Kabupaten Wakatobi diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi bulanan perikanan laut Kabupaten Wakatobi Tahun 2010.

Bulan

Jenis Hasil Laut (Ton)

Jumlah Ikan

Pelagis Ikan Dasar Teripang

Ikan Sunu Gurita (1) (2) (3) (4) (5) (6) Januari 200,3 130,5 0,24 6,5 0,6 Februari 210,5 99 0,38 4,5 0,5 Maret 327,2 167,5 0,37 9 1,8 April 386,7 308,9 0,5 8,3 2,1 Mei 354,1 195,8 0,58 8,6 1,2 Juni 279,4 154,8 0,65 6,1 1,8 Juli 252,9 142,5 0,46 5,5 0,8 Agustus 257 123,3 0,38 3,4 0,9 September 296,9 191,7 0,4 6,6 1,4 Oktober 364,3 200,1 0,43 9,8 0,7 November 333,7 284,7 0,5 9 2 Desember 382,2 203,1 0,41 7,5 1,5 Jumlah 3645,2 2201,9 5,3 84,8 15,3 5952,5

Tabel di atas memperlihatkan bahwa produksi ikan pelagis kecil memberi porsi yang terbesar dalam produksi perikanan di wilayah ini. Penyumbang produksi terbesar kedua adalah ikan demersal (ikan karang). Dua spesies biota ekosistem pesisir dan terumbu karang yang memberi kontribusi yang signifikan yaitu Ikan sunu dan Gurita, sedangkan komoditi ikan pelagis besar yang cukup signifikan adalah tuna. Ketiga spesies tersebut di tangkap secara khusus oleh nelayan dan juga dipasarkan dengan alur pemasaran yang khusus dengan target pasar antar pulau/antar wilayah bahkan ekspor.

Jumlah alat tangkap di Kabupaten Wakatobi tahun 2009 selengkapnya disajikan pada Tabel 2 Alat tangkap pancing, jaring insang dan bubu merupakan jenis alat tangkap yang dominan hampir di semua kecamatan. Ketiga jenis alat tangkap ini digunakan terutama untuk menangkap ikan-ikan pelagis kecil yang bergerombol di perairan pantai dan ikan-ikan karang. Termasuk dalam kategori pancing adalah pancing tonda untuk penangkapan ikan tuna di perairan lepas pantai.

Tabel 2. Jumlah unit alat tangkap untuk penangkapan ikan karang di Kabupaten Wakatobi tahun 2009.

Sumber: CRITC DKP Kab. Wakatobi (2011)

Struktur armada penangkapan ikan di Kabupaten Wakatobi masih didominasi oleh jukung dan bodi batang. Kedua jenis perahu inilah yang digunakan untuk mengoperasikan pancing, jaring insang dan bubu untuk penangkapan ikan di perairan pantai dan terumbu karang. Kapal-kapal berkapasitas >5GT sangat sedikit yang digunakan untuk penangkapan ikan, sebagian besar digunakan untuk transportasi. Jumlah armada penangkapan selengkapnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah armada penangkapan ikan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Wakatobi Tahun 2009

JENIS KECAMATAN Jumlah Wangi2 Wangsel Kaledupa Kalsel Tomia Tomtim Bnk Tg. Bnk

JUKUNG 108 159 113 75 74 47 39 29 644 PRH PAPAN 2 25 8 3 2 2 1 43 MOTOR TMPL 3 73 52 244 26 13 2 410 BODY BATANG 67 176 183 89 96 13 17 7 648 KAPAL < 5 GT 11 3 2 9 2 7 3 37 KAPAL 5-10 GT 32

2.1 Perikanan Berbasis Ikan Karang

Ikan karang merupakan komponen sumberdaya ikan yang sagat penting di Kabupaten Wakatobi. Perikanan berbasis ikan karang di wilayah ini telah menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat nelayan dari generasi ke generasi. Secara artisanal penangkapan ikan karang dilakukan masyarakat pada area terumbu karang yang relatif dekat dengan area-area pemukiman di pesisir pantai. Adapun perikanan komersial selain memanfaatkan area terumbu karang yang dekat dengan area pemukiman/perkampungan nelayan di sekeliling pulau-pulau utama (main island) juga secara intensif memanfaatkan terumbu karang penghalang dan atol yang luas di sebelah Selatan (southern attols) serta beberapa gosong karang dan atol luar di sebelah Timur (outer reef). Beberapa area penangkapan ikan karang utama antara lain Karang Kapota, Karang Kaledupa, Karang Tomia, Karang Koko dan Karang Koromaha.

Sejumlah 15 famili ikan ditemukan selama pemantauan kesehatan karang tahun 2011. Ikan kakak tua (famili Scaridae), ikan kakap (famili Lutjanidae) dan ikan kulit pasir (famili Acanthuridae) merupakan 3 famili ikan yang mendominasi nilai biomassa keseluruhan ikan, dengan persentase biomassa berturut-turut sebesar 24%, 21% dan 19%. Berdasarkan kelompok fungsional ikan, famili Scaridae mendominasi 54% biomassa ikan herbivora, sedangkan famili Lutjanidae mendominasi 45% biomassa ikan karnivora.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total Herbivora Karnivora

Bi om as sa ( kg .h a -1) Sphyraenidae Siganidae Serranidae Scombridae Scaridae Myliobatidae Lutjanidae Lethrinidae Labridae Kyphosidae Haemulidae Ephippidae Carangidae Caesionidae Acanthuridae

Gambar 1. Persentase biomassa rata-rata (kg.ha-1) ikan total semua famili, ikan herbivora dan ikan karnivora hasil pemantauan tahun 2011 (Sumber: WWF 2011)

Biomassa rata-rata ikan total (semua famili) tertinggi ditemukan di zona larang ambil-atol selatan sebesar 443.5 kg/ha dengan densitas sebesar 4331.7 ind/ha. Biomassa

dan densitas rata-rata ikan karang hasil pemantauan Tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 2. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pada ketiga kelompok terumbu karang yang di pantau, atol selatan atau terumbu karang penghalang memiliki biomassa dan densitas ikan yang relatif lebih tinggi dibanding dua kelompok lainnya. Berdasarkan kategori zonasinya, biomasa ikan total pada semua kelompok terumbu karang lebih tinggi pada zona larang ambil dibandingkan dengan zona pemanfaatan. Demikian juga dengan densitas ikan total menunjukkan nilai yang lebih tinggi di zona larang ambil dibandingkan dengan zona pemanfaatan, kecuali pada tipe habitat karang luar, dimana densitas ikan total lebih tinggi di zona pemanfaatan daripada di zona larang ambil

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

No Take Use No Take Use No Take Use Main Island Outer reef Sth Attols

Bi om as sa (k g. ha -1) a 0 1000 2000 3000 4000 5000

No Take Use No Take Use No Take Use Main Island Outer reef Sth Attols

De ns ita s ( in d. ha -1) b

Gambar 2. Biomassa rata-rata (kg.ha-1±SE) dan densitas rata-rata (ind.ha-1±SE) ikan

karang di TNW hasil pemantauan tahun 2011 (Sumber: Taman Nasional Wakatobi)

Perikanan karang di Kabupaten Wakatobi merupakan perikanan tertua dan sangat familiar bagi nelayan setempat, namun teknologi penangkapan yang digunakan dari masa ke masa hampir tidak berkembang. Alat tangkap seperti pancing, jaring insang, bubu, dan panah masih mendominasi. Upaya modifikasi alat tangkap hanya dalam hal ukuran. Modifikasi konstruksi dan metode operasi yang pernah tercatat adalah pada alat tangkap pancing yang dikenal dengan “pancing kedo-kedo” untu menangkap ikan dan pancing gurita namun penggunaannya masih terbatas pada komunitas nelayan tertentu.

Alat tangkap yang terlihat mengalami penurunan jumlah yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir adalah sero. Penurunan ini sekaligus menggambarkan adanya penurunan kelimpahan populasi ikan pada ekosistem pantai yang dangkal khususnya pada area yang relatif dekat dengan kawasan perkampungan penduduk dimana sero biasanya

dipasang. Penurunan jumlah unit tersebut tentunya disebabkan oleh penurunan produksi dari waktu ke waktu.

Alat tangkap yang sangat sederhana namun memiliki jumlah yang cukup besar adalah panah. Penggunaan panah untuk menangkap ikan biasanya digunakan oleh nelayan-nelayan artisanal yang menangkap ikan untuk konsumsi keluarga sendiri. Banyak pula nelayan komersil yang mengoperasikan alat tangkap pancing, jaring maupun bubu yang juga memiliki panah sebagai alat tangkap sampingan. Penggunaan panah sebagai alat tangkap untuk perikanan komersil terutama pada penangkapan gurita. Pada penangkapan gurita modifikasi terhadap pengoperasian alat tangkap panah dilakukan dengan menggunakan atraktor berupa boneka berbentuk gurita berwarna hitam atau merah sebagai alat bantu untuk memikat gurita agar keluar dari sarangnya.

Aktivitas penangkapan ikan karang di Perairan Kabupaten Wakatobi sesungguhnya berlangsung sepanjang tahun. Musim penangkapan terutama dipengaruhi oleh musim angin dan gelombang serta arus. Musim angin dan kondisi gelombang di Perairan Wakatobi diuraikan pada Tabel 4. Dalam mengatasi pengaruh musim angin terhadap aktivitas penangkapan ikan, nelayan melakukan perpindahan/pergiliran daerah penangkapan atau bahkan pergiliran metode penangkapan. Oleh karena itu musim penangkapan ikan biasanya bervariasi menurut jenis alat tangkap. Sebagai contoh misalnya, penangkapan ikan kerapu sunu dengan alat tangkap pancing ulur di Karang Kapota berlangsung dari bulan Nopember hingga April, faktor pembatasnya adalah gelombang dan arus yang menyebabkan visibility menurun sehingga menyulitkan pengoperasian pancing ulur yang saat pemancingan nelayan perlu melihat secara langsung keberadaan ikan di dasar perairan.

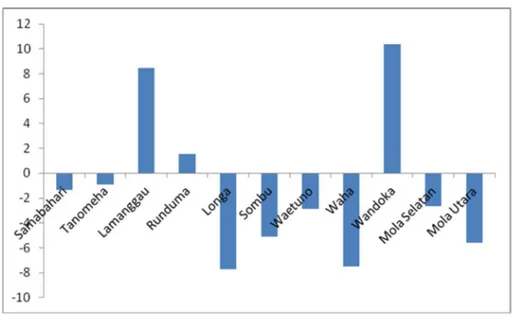

Rata-rata jumlah hasil tangkapan nelayan per hari dari masing-masing desa pesisir yang mengelola perikanan karang bervariasi dengan kisaran 2-27 kg/hari. Sekitar 63% desa-desa pesisir yang diobsevasi memiliki jumlah rata-rata tangkapan nelayan <5 kg/hari dan hanya sekitar 11% yang mencapai 15 kg/hari. Variasi jumlah rata-rata tangkapan nelayan dari masing-masing desa disajikan pada Gambar 3. Variasi ini berkaitan dengan kelimphan sumberdaya ikan pada daerah penangkapan yang dapat diakses oleh masyarakat nelayan di masing-masing desa. Dua desa di Kecamatan Tomia yakni Desa Lamanggau dan Desa Runduma serta tiga desa di Kecamatan Wangi-wangi yakni Desa Longa, Desa Wandoka dan Desa Wandoka Utara memiliki nilai rata-rata hasil tangkapan nelayan yang relatif lebih tinggi. Nelayan Desa Lamanggau yang dihuni orang bajo mengakses karang Tomia dan beberapa gosong karang di Sebelah Timur, nelayan Runduma mengakses karang sekitar Pulau Runduma dan beberapa gosong karang disekitarnya, nelayan Desa Longan dan Wandoka mengakses terumbu karang tepi di sebelah Utara Pulau Wangi-wangi.

Gambar 3. Rata-Rata Jumlah Hasil Tangkapan Nelayan Ikan Karang dari Setiap Desa Pesisir di Kabupaten Wakatobi.

2.2 Perikanan Berbasis Ikan Tuna

Kepulauan Wakatobi merupakan sebuah kepulauan yang menjorok ke Laut Banda sehingga daerah operasi nelayan untuk perikanan lepas pantai adalah perairan Laut Banda. Perairan Laut Banda merupakan perairan yang subur yang disebabkan oleh adanya penambahan makanan/zat hara (nutrient) dari darat ke laut dan terjadinya proses upwelling di beberapa tempat. Kondisi seperti ini diduga merupakan daerah asuhan untuk jenis-jenis ikan tuna dan cakalang dan juga mungkin memegang peranan penting sebagai basis penambahan stok baru (rekruitment) ke perairan sekitarnya. Dengan kondisi perairan seperti tersebut di atas maka, pemanfaatan sumber daya ikan tuna dan cakalang di perairan laut Banda merupakan lapangan usaha yang potensial dalam mendukung perekonomian daerah maupun devisa negara yang meliputi usaha penangkapan ikan tuna dan cakalang.

Dalam konteks Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI maka perairan Wakatobi termasuk dalam WPP RI 714 yang meliputi Laut Banda dan teluk Tolo. Karena itu untuk menggambarkan potensi perikanan tuna bagi nelayan Wakatobo dapat dilihat dari potensi perikanan tuna di WPP RI 714. Secara terperinci dari 3 jenis tuna yang sering tertangkap di Perairan Laut Banda, Uktolseja dkk dalam Widodo, dkk. (1998) melaporkan bahwa TML untuk ikan madidihang (Thunnus alabacares), tuna mata besar (Thunnus obesus) dan albakor (Thunnus allalunga), berturut-turut adalah 13.720 ton, 7.290 ton dan 150 ton. Potensi ikan pelagis kecil sebesar 132.000 ton dengan kepadatan rata-rata 1,2 ton/km2 (Merta, dkk dalam Widodo dkk, 1998)

Tabel 5.Kepadatan ikan (ind.1.000 m-3) pada berbagai strata kedalaman perairan di

Laut Banda, bulan Oktober sampai dengn Nopember 2003

Sumber : Nurhakim, 2007.

Dari Tabel 5. ini terlihat bahwa sebaran vertikal biomassa tertinggi terdapat pada kedalaman antara 25 sampai dengan 50 m. Pada kedalaman lebih dari 50 m, biomassa semakin mengecil dengan bertambahnya kedalaman. Sebaran vertikal ikan tuna mata besar umumnya berada pada lapisan massa air di sekitar termoklin (200 m sampai dengan 250 m), sedangkan ikan madidihang berada pada lapisan massa air yang lebih dangkal. Secara

horisontal, densitas ikan pada permukaan perairan membentuk 3 pemusatan isodepth yaitu di bagian timur (130°–131° BT) dengan kelimpahan rata-rata 10 ind.1.000 m-3, bagian tengah (129°–130° BT), dengan kelimpahan rata-rata 8 ind.1.000 m-3 dan bagian barat (128°–129° BT) dengan kelimpahan rata-rata 11 ind.1.000 m-3 (Nurhakim, 2007)

Usaha penangkapan tuna di Wakatobi saat ini cukup berkembang dan bersifat perikanan rakyat. Alat tangkap yang digunakan adalah pancing tonda dan pancing ulur yang dioperasikan oleh 1-3 orang nelayan per unit perahu. Dalam perkembangannya, teknologi pancing tonda yang beroperasi di perairan Wakatobi telah terdiferensiasi menjadi lima jenis sebagai bentuk inovasi nelayan dalam upaya memanfaatkan tingkah laku ikan, menjangkau berrbagai swimming layer ikan dan spesies target yang lebih bervariasi. Hanya satu diantara lima jenis tersebut yang dioperasikan dengan kapal dalam keadaan bergerak. Kelima jenis pancing tonda tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Tipe Statis (dioperasikan dengan kapal dalam keadaan diam):

a. Pancing diberi umpan hidup seperti ikan terbang, cumi-cumi dan sebagainya. b. Pancing diikatkan pada sendok yang terlipat sehingga memberikan gaya tenggelam

dan efek meliuk-liuk di dalam air

c. Pancing diberi umpan segar dan menggunakan batu sebagai alat bantu untuk menurunkan pancing hingga kedalaman yang diinginkan dan selanjutnya batu akan terlepas ketika dihentakkan.

d. Pancing diberi pemberat timah dan diberi plastik lentur sehingga menyerupai ekor ikan.

2. Tipe Bergerak (dioperasikan dengan kapal dalam keadaan bergerak).

Pancing dipasangi umpan buatan yang umumnya menyerupai ikan terbang dan digunakan layang layang untuk memberi efek seolah-olah umpan tersebut terbang dan melompat-lompat di permukaan air.

Seorang nelayan biasanya menggunakan satu atau lebih dari metode-metode tersebut tergantung pada kondisi ikan di daerah penangkapan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya redesain kapal pancing tonda agar lebih sesuai dengan peruntukannya untuk mengoperasikan kelima metode tersebut di atas.

Produksi tuna dari nelayan wakatobi dalam empat tahun terakhir memperlihatkan trend peningkatan mskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2010. Produksi tuna Kabupaten Wakatobi tahun 2008-2011 diperlihatkan pada Gambar 4. Peningkatan produksi

tersebut didorong oleh peningkatan kapasitas tangkap akibat perbaikan metode penangkapan dan peningkatan ukuran kapal khususnya pada nelayan di Pulau Wangi-wangi. Modifikasi metode penangkapan sebagaimana diuraikan di atas mampu meningkatkan laju tangkap sehingga ukuran kapal dapat diperbesar sehingga dapat dioperasikan oleh 3 orang nelayan.

Gambar 4. Produksi Tuna Kabupaten Wakatobi Tahun 2008-2011.

Dari data produksi bulanan dapat dilihat kecenderungan musim penangkapan. Musim penangkapan ikan tuna di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh musim angin Barat dan angin Timur serta pergeseran dalam pola ruaya tuna. Berdasarkan Gambar 5. terlihat adanya kecenderungan puncak produksi pada bulan September hingga Desember khususnya dalam 2 tahun terakhir. Pada periode inilah diduga menjadi periode musim puncak penangkapan setiap tahunnya. Periode ini merupakan peralihan dari musim angin Timur ke musim angin Barat.

Daerah penangkapan adalah perairan sekitar Kepulauan Wakatobi, nelayan melakukan pergiliran darah penangkapan berdasarkan kondisi perairan. Daerah penangkapan tuna oleh nelayan Wakatobi meliputi : Perairan Utara Pulau Wangi-wangi hingga Selatan Pulau Boton, Perairan Barat Kepulauan Wakatobi hingga Pulau Batu Atas, Perairan Timur Kepulauan Wakatobi hingga Pulau Runduma, dan Perairan Selatan Kepulauan Wakatobi sekitar Pulau Binongko.

Hasil tangkapan dari para nelayan berupa cakalang dan tuna berukuran kecil umumnya dipasarkan dalam bentuk utuh ke pasar-pasar lokal, sedangkan tuna berukuran besar dipasarkan dalam bentuk loin kepada para pengumpul lokal. Selanjutnya pengumpul lokal mengirim loin tuna kepada pengumpul di Kota Kendari untuk selanjutnya diteruskan ke Kota Makassar. Harga di tingkat lokal saat ini berkisar Rp. 38.000-40.000 per kg. Dalam meningkatkan jaminan pasar, pengumpul lokal biasanya membina beberapa nelayan penangkap dalam bentuk bantuan modal, teknologi dan jaminan harga.

Rantai distribusi yang panjang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas loin tuna. Untuk mengatasi hal itu nelayan berupaya memulai rantai dingin lebih awal, yaitu setelah ikan tertangkap nelayan langsung membelah dan membuat loin tuna dan diawetkan dengan es sejak di atas perahu. Solusi lain yang dapat diupayakan adalah mendekatkan PPI dengan daerah penangkapan, dalam hal ini dengan mendirikan PPI sesuai standar selain sebagai tempat pemasaran juga sebagai penyediaan sarana produksi dan bahan pengawet khususnya es, lokasi pembinaan dan pendataan produksi.

2.3 Kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi

Sejak tahun 1996, wilayah Kepulauan Wakatobi seluas 1.390.000 Ha ditetapkan sebagai Taman Nasional oleh Kementrian Kehutanan untuk melindungi ekosistem laut dan pesisirnya dengan tujuan dapat terus menyediakan kebutuhan bagi kepentingan perikanan, ekowisata dan perlindungan pesisir khususnya terumbu karang. Kawasan Kepulauan Wakatobi terdiri dari 39 pulau, 3 gosong dan 5 atol serta perairan di sekitarnya. Tercatat sebanyak 396 jenis karang keras berterumbu (scleractanian hermatripic), 10 spesies karang keras tak-berterumbu (scleractanian ahermatripic), 28 genera karang lunak, dan 31 spesies karang fungi di TNW. Sebanyak 590 spesies ikan ditemukan di Wakatobi, bahkan hasil ekstrapolasi menggunakan Coral Fish Diversity Index, diperkirakan ikan karang di Wakatobi mencapai 942 spesies (WWF-TNC, 2003). Sejak tahun 2003 kawasan Wakatobi

secara administrasi menjadi Kabupaten Wakatobi dengan luasan yang sama dengan luas kawasan TNW.

Sekitar 111.000 penduduk tinggal di Wakatobi (BPS Wakatobi, 2010), menjadikan Wakatobi sebagai salah satu dari beberapa Taman Nasional di Indonesai dengan populasi penduduk yang padat. Ketergantungan penduduk terhadap sumberdaya laut sangat tinggi, mengingat sebagian besar penduduknya adalah nelayan, baik sebagai mata pencaharian utama maupun sampingan.

Pada masa lalu, terumbu karang di TNW mengalami pengrusakan yang luas akibat praktek perikanan yang merusak. Ancaman terkini bagi kesehatan terumbu karang dan perikanan berkelanjutan di TNW adalah perikanan illegal dan penangkapan berlebih, serta penambangan karang dan pasir oleh masyarakat lokal untuk bahan bangunan. Ledakan populasi biota mahkota berduri (COTs) yang merupakan predator karang tercatat di TNW pada tahun 2007 (Purwanto et al, 2009). Terumbu karang juga mengalami ancaman akibat penyakit karang dan oleh meningkatnya suhu permukaan laut sebagai akibat dari perubahan iklim.

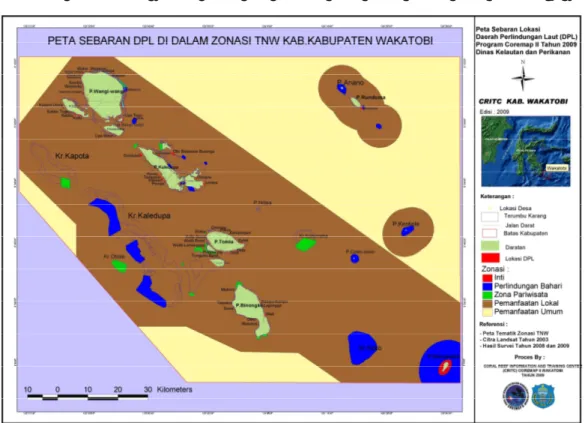

Rencana pengelolaan dan zonasi TNW telah direvisi tahun 2008 dan telah diimplemantasikan oleh Balai TNW dengan dukungan dari TNC dan WWF. Zonasi baru ini memungkinkan penggunaan kawasan untuk berbagai peruntukan seperti perikanan, budidaya dan ekowisata. Zonasi yang baru terdiri dari 6 zona dengan 3 zona larang ambil (Zona Inti, Zona Perlindungan Laut dan Zona Pariwisata), 2 zona pemanfaatan (lokal dan umum), serta 1 zona khusus daratan yang diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur untuk masyarakat dan pemerintah. Zona Inti merupakan kawasan yang sepenuhnya dilindungi. Zona Perlindungan Bahari dan Pariwisata terlarang bagi kegiatan perikanan, tetapi memungkinkan bagi pemanfaatan yang tidak merusak, seperti rekreasi penyelaman, keduanya diperuntukkan untuk melindungi sumberdaya yang penting dan berfungsi sebagai bank ikan. Zona Pemanfaatan Lokal yang sangat luas khusus diperuntukkan bagi masyarakat lokal Wakatobi. Zona Pemanfatan Umum diperuntukkan bagi perikanan pelagis laut dalam. Secara keseluruhan, zona larang ambil di Wakatobi hanya mencakup 3.7% dari total luas wilayah Wakatobi, namun demikian telah mencakup 37% dari habitat penting seperti terumbu karang, mangrove dan lamun.

Zonasi TNW tersebut dibuat melalui serangkaian tahapan termasuk didalamnya konsultasi public, namun zona inti yang merupakan zona dimana penangkapan dilarang

sepenuhnya masih dipandang terlalu kecil dibanding luas TNW secara keseluruhan. Melalui Program COREMAP II telah difasilitasi pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di semua desa pesisir. DPL ini merupakan upaya perluasan zona larangan ambil (no take zone), upaya meningkatkan kapasitas dukungan lingkungan terhadap rekruitmen sumberdaya ikan di kawasan ini serta upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan. Zonasi TNW dan sebaran DPL dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Peta Zonasi dan Sebaran Daerah Perlindungan Laut di Taman Nasional Laut Wakatobi (Sumber: Coremap II)

3

METODE PENILAIAN PERFORMA INDIKATOR EAFM

3.1 Pengumpulan data

Lokasi pelaksanaan pilot test EAFM di laksanakan di Kabupaten Wakatobi dan untuk pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 20 April – 21 Mei 2012. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei dan pengamatan langsung serta wawancara di lapangan pada sejumlah responden yang berkaitan dengan aktivitas perikanan ikan karang dan ikan tuna. Pengumpulan data sekunder perikanan yanng dimaksud lebih diprioritaskan di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakaobi, Balai Taman Nasional Wakatobi, WWF-TNC Wakatobi, Konsorsium Mitra Bahari, Universitas Haluoleo. Data sekunder yang dikumpulkan berupa Laporan Tahunan dan Statistik Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2007 – 2010. Sedangkan data-data lain yang tidak dapat diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya yang terkait dengan ketujuh domain EAFM berupa laporan hasil-hasil penelitian yang telah di publish oleh WWF Wakatobi, KMB Sultra, Universitas Haluoleo sejak tahn 2005 – 2011.

Pengumpulan data yang berkaitan dengan Domain Habitat dan Ekosistem bersumber dari hasil-hasil penelitian baik telah terpublikasi dalam bentuk jurnal maupun laporan-laporan penelitian dan dokumen yang relevan khusunya yang mengkaji mengenai sumberdaya perikaan dan perairan pesisir dan laut Kabupaten Wakatobi.

Selain melakukan pengumpulan data sekunder tersebut, dilakukan pula pengumpulan informasi melalui wawancara. Wawancara ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kelembagaan dan sebagai respondennya adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kepala Bidang Pengawsan, Coremap II Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi, Camat dan Kepala Desa di lingkungan lokasi target survei di Kabupaten Wakatobi.

Kelompok kedua yang menjadi responden adalah nelayan sebagai sumber informasi dilapangan pada setiap desa nelayan atau penduduknya mayoritas sebagai nelayan, dimana responden nelayan ini mewakili tiga kelompok nelayan yaitu nelayan ikan tuna, nelayan ikan karang dan nelayan umum atau lainnya. Setiap kelompok nelayan di

tentukan respoden sejumlah 5 orang dan apabila dalam satu desa hanya ada satu kelompok nelayan maka jumlah responden hanya 5 orang namun apabila ketiga kelompok nelayan tersebut ada di desa target maka jumlah responden 15 orang. Jumlah nelayan tersebut tersebar pada 8 Kecamatan 54 desa di Kabupaten Wakatobi. Pelaksanaan wawancara tersebut didukung dan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari WWF Kabupaten Wakatobi yang dilaksanakan sejak tanggal 20 April – 21 Mei 2012. Adapun sebaran jumlah responden pada setiap desa pesisir target tertera pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Jumlah Responden Berdasarkan Desa Nelayan Target Setiap Kecamatan

Kecamatan Desa RTP Nelayan Jumlah Responden

Wangi-Wangi

1. Mola Bahari

219

15

2. Mola Nelayan Bakti 15

3. Mola Samaturu 15 4. Mola Selatan 15 5. Mola Utara 15 6. Kapota/Kollo 10 Wangi-Wangi Selatan 7. Wapia-pia 309 10 8. Waha 10 9. Koroe 10 10. Waelumu 10 11. Patuno 10 12. Sombu/Wandoka 10 13. Longa 10 14. Sousu 10 15. Matahora 10 Kaledupa dan Kaledupa Selatan 16. Sama Bahari 705 15 17. Mantigola 15 18. Tanomeha 10 19. Balasuna 10 20. Darawa 10 21. langge 10 22. Lentea 10 23. Lewuto 10 24. Peropa 10 25. Sombano 10

Tomia dan Tomia Timur 26. Lamanggau 326 15 27. Kolosoha 10 28. Onemay 10 29. Waha 10 30. Tongano Barat 10 31. Waitii 10 32. Waitii Barat 10 33. Kulati 10 34. Patipelong 10 35. Timu 10 36. Teemoane 10

Tomia dan Tomia Timur 37. Runduma 10 38. Patua 1/2 5 39. Tongano Timur 5 40. Kahianga 5 41. Wawo Timu 5 42. Dete 5 Binongko dan Togo Binongko 43. Lagongga 102 15 44. Kampo-Kampo 10 45. Jaya Makmur 10 46. Wali 10 47. Rukua 10 48. Palahidu 10 49. Makoro/Taipabu 10 50. Waloindi 10 51. Oihu 10 52. Sowa/Popalia 11 53. Palahidu Barat 5 54. Haka 5 Jumlah 1830 551

Adapun pengumpulan data untuk penilaian status indikator setiap domain yang menjadi fokus penilaian ini, sebagai berikut :

a. Indikator Domain Sumberdaya Ikan

Indikator Sumber data Kriteria

CPUE Baku (Standarize CPUE)

Kondisi Perikanan Di Wilaya Coremap II Kab. Wakatobi Tahun 2011 dan Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = CPUE baku menurun tajam 2 = CPUE baku menurun sedikit 3 = CPUE baku stabil atau meningkat Ukuran Ikan Wawancara (DKP Kab. Wakatobi

dan Nelayan)

1 = trend ukuran rata-rata ikan yang ditangkap semakin kecil 2 = trend ukuran relatif tetap 3 = trend ukuran semakin besar Proporsi Ikan Yuwana

(Juvenile) yang ditangkap

Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = banyak sekali (> 60 %) 2 = banyak (30 – 60 %) 3 = sedikit (<30 %) Komposisi Spesies Wawancara (DKP Kab. Wakatobi

dan Nelayan)

1 = proporsi target lebih sedikit 2 = proporsi target sama dengan

non-target

3 = proporsi target lebih banyak "Range Collapse"

sumberdaya Ikan

DKP Kab. Wakatobi 2010 dan Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = semakin Sulit 2 = relatif tetap 3 = makin mudah

1 = fishing ground menjadi sangat jauh 2 = fishing ground jauh

3 = fishing ground relatif tetap jaraknya.

Spesies ETP Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = banyak tangkapan spesies ETP 2 = sedikit tangkapan spesies ETP 3 = tidak ada spesies ETP yang

b. Indikator Domain Habitat dan Ekosistem

Indikator Sumber data Kriteria

Kualitas perairan

Data skunder : Hasil penelitian baik telah dipublikasikan maupun tidak terpublikasi, laporan dan dokumen yang relevan.

Limbah yang reidentivikasi secara klinis, audio/visual 1 = tercemar 2 = tercemar sedang 3 = tidak tercemar Tingkat kekeruhan 1 = > 20 mg/m3 konsentrasi tinggi 2 = 10 – 20 mg/m3 konsentrasi sedang 3 = < 10 mg/m3 konsentrasi rendah Eutrofikasi

1 = konsentrasi klorofil a > 10 mg/m3 terjadi

eutrofikasi.

2 = konsentrasi klorofil a 1 - 10 mg/m3 potensi

terjadi eutrofikasi.

3 = konsentrasi klorofil a < 1 mg/m3tidak terjadi

eutrofikasi

Status lamun

Data skunder : Hasil penelitian baik telah dipublikasikan maupun tidak terpublikasi, laporan dan dokumen yang relevan.

1 = tutupan rendah, 29,9 % 2 = tutupan sedang, 30–49,9 %. 3 = tutupan tinggi 50 %

1 = keanekaragaman rendah (H' < 3,2 atau H' < 1) 2 = kanekaragaman sedang (3,20<H’<9,97 atau

1<H’<3);

3 = keanekaragaman tinggi (H’>9,97 atau H’>3)

Status Mangrove

Data skunder : Hasil penelitian baik telah dipublikasikan maupun tidak terpublikasi, laporan dan dokumen yang relevan.

1 = kerapatan rendah, <1000 pohon/ha, tutupan <50%;

2 = kerapatan sedang 1000-1500 pohon/ha, tutupan 50-75%;

3 = kerapatan tinggi, >1500 pohon/ha, tutupan >75%

1 = keanekaragaman rendah (H' < 3,2 atau H' < 1) 2 = kanekaragaman sedang (3,20<H’<9,97 atau

1<H’<3);

3 = keanekaragaman tinggi (H’>9,97 atau H’>3) Kriteria Luasan :

1= luasan mangrove berkurang dari data awal; 2= luasan mangrove tetap dari data awal; 3= luasan mangrove bertambah dari data awal 1 = INP rendah;

2 = INP sedang; 3 = INP tinggi; Status Terumbu

Karang

Data skunder : Hasil penelitian baik telah dipublikasikan maupun tidak terpublikasi, laporan dan dokumen yang relevan.

1 = tutupan rendah, < 25 % 2 = tutupan sedang, 25 – 49,9 %. 3 = tutupan tinggi > 50 %

1 = keanekaragaman rendah (H' < 3,2 atau H' < 1) 2 = kanekaragaman sedang (3,20<H’<9,97 atau

1<H’<3);

3 = keanekaragaman tinggi (H’>9,97 atau H’>3) Habitat unik/khusus

(spawning ground,

nursery ground,

feeding ground, upwelling).

Data skunder : Hasil penelitian baik telah dipublikasikan maupun tidak terpublikasi, laporan dan dokumen yang relevan.

1 = tidak diketahui adanya habitat unik/khusus; 2=diketahui adanya habitat unik/khusus tapi tidak

dikelola dengan baik;

3 = diketahui adanya habitat unik/khusus dan dikelola dengan baik

Domain Habitat dan Ekosistem (lanjutan) ...

Indikator Sumber data Kriteria

Status dan

produktivitas Estuari dan perairan sekitarnya

Data skunder : Hasil penelitian baik telah dipublikasikan maupun tidak terpublikasi, laporan dan dokumen yang relevan.

1 = produktivitas rendah; 2 = produktivitas sedang; 3 = produktivitas tinggi

Perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat

1= belum adanya kajian tentang dampak perubahan iklim;

2= diketahui adanya dampak perubahan iklim tapi tidak diikuti dengan strategi adaptasi dan mitigasi;

3 = diketahui adanya dampak perubahan iklim dan diikuti dengan strategi adaptasi dan mitigasi

c. Indikator Domain Teknik Penangkapan Ikan

Indikator Sumber data Kriteria

Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal

Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan) dan Laporan hasil pengawas perikanan

1 = frekuensi pelanggaran > 10 kasus per tahun

2 = frekuensi pelanggaran 5-10 kasus per tahun

3 = frekuensi pelanggaran <5 kasus per tahun Modifikasi alat

penangkapan ikan dan alat bantu

penangkapan.

Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = lebih dari 50% ukuran target spesies < Lm 2 = 25-50% ukuran target spesies < Lm 3 = <25% ukuran target spesies < Lm Fishing capacity dan

Effort

Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = R kecil dari 1; 2 = R sama dengan 1; 3 = R besar dari 1 Selektivitas

penangkapan

Statistika Perikanan Kab. Wakatobi 2010 dan Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = rendah (> 75%) ; 2 = sedang (50-75%) ;

3 = tinggi (kurang dari 50%) penggunaan alat tangkap yang tidak selektif)

Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal

penangkapan ikan dengan dokumen legal

Laporan tahunan DKP Kab. Wakatobi dan Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = kesesuaiannya rendah (lebih dari 50% sampel tidak sesuai dengan dokumen legal); 2 = kesesuaiannya sedang (30-50% sampel tdk

sesuai dgn dokumen legal);

3 = kesesuaiannya tinggi (kurang dari 30%) sampel tidak sesuai dgn dokumen legal Sertifikasi awak kapal

perikanan sesuai dengan peraturan.

Laporan tahunan DKP Kab. Wakatobi dan Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1= Kepemilikan sertifikat <50%; 2= Kepemilikan sertifikat 50-75%; 3 = Kepemilikan sertifikat >75%

d. Indikator Domain Ekonomi

Indikator Sumber data Kriteria

Kepemilikan aset Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = nilai aset berkurang (lebih dari 50%) ; 2 = nilai aset tetap (kurang dari 50%); 3 = nilai aset bertambah (di atas 50%) Nilai Tukar Nelayan

(NTN)

Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = kurang dari 100, 2 = 100,

3 = lebih dari 100 Pendapatan rumah tangga

(RTP)

Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = kurang dari rata-rata UMR, 2 = sama dengan rata-rata UMR, 3 = > rata-rata UMR

Domain Ekonomi (lanjutan) ...

Indikator Sumber data Kriteria

Saving rate Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = kurang dari bunga kredit pinjaman; 2 = sama dengan bungan kredit pinjaman; 3 = lebih dari bunga kredit pinjaman

e. Domain Sosial

Indikator Sumber data Kriteria Partisipasi pemangku

kepentingan

Data skunder : Hasil penelitian baik telah dipublikasikan maupun tidak

terpublikasi, laporan dan dokumen yang relevan.

Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = kurang dari 50%; 2 = 50-100%; 3 = 100 %

Konflik perikanan

Data skunder : Hasil penelitian baik telah dipublikasikan maupun tidak

terpublikasi, laporan dan dokumen yang relevan.

Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1= lebih dari 5 kali/tahun; 2 = 2-5 kali/tahun; 3 = kurang dari 2 kali/tahun

Pemanfaatan

pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan (termasuk di dalamnya TEK, traditional ecological knowledge)

Data skunder : Hasil penelitian baik telah dipublikasikan maupun tidak

terpublikasi, laporan dan dokumen yang relevan.

Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = tidak ada;

2 = ada tapi tidak efektif; 3 = ada dan efektif digunakan

f. Domain Kelembagaan

Indikator Sumber data Kriteria

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal (Alat) Laporan tahunan DKP Kab. Wakatobi, Statistika Perikanan Kab. Wakatobi 2010, Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan)

1 = lebih dari 5 kali terjadi pelanggaran hukum dalam pengelolaan perikanan;

2 = 2-4 kali terjadi pelanggaran hukum; 3 = kurang dari 2 kali pelanggaran hukum Non formal

1 = lebih dari 5 informasi pelanggaran, 2 = lebih dari 3 informasi pelanggaran, 3 = tidak ada informasi pelanggaran Kelengkapan aturan main

dalam pengelolaan perikanan Wawancara (DKP Kab., TNL Wakatobi dan Nelayan) 1 = tidak ada;

2 = ada tapi tidak lengkap; 3 = ada dan lengkap Elaborasi untuk poin 2

1 = ada tapi jumlahnya berkurang; 2 = ada tapi jumlahnya tetap; 3 = ada dan jumlahnya bertambah Mekanisme Kelembagaan Laporan tahunan DKP Kab. Wakatobi, Statistika Perikanan Kab. Wakatobi 2010, Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan),

1 = tidak ada penegakan aturan main;

2 = ada penegakan aturan main namun tidak efektif; 3 = ada penegakan aturan main dan efektif

1 = tidak ada alat dan orang;

2 = ada alat dan orang tapi tidak ada tindakan; 3 = ada alat dan orang serta ada tindakan 1 = tidak ada teguran maupun hukuman; 2 = ada teguran atau hukuman;

Domain Kelembagaan (lanjutan) ...

Indikator Sumber data Kriteria Mekanisme

Kelembagaan

Laporan tahunan DKP Kab. Wakatobi, Statistika Perikanan Kab. Wakatobi 2010,

Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan), dan

1 = tidak ada mekanisme kelembagaan; 2= ada mekanisme tapi tidak berjalan efektif; 3 = ada mekanisme kelembagaan dan berjalan

efektif

1 = ada keputusan tapi tidak dijalankan; 2 = ada keputusan tidak sepenuhnya dijalankan; 3 = ada keputusan dijalankan sepenuhnya Rencana

pengelolaan perikanan

Laporan tahunan DKP Kab. Wakatobi, Statistika Perikanan Kab. Wakatobi 2010,

Wawancara (DKP Kab. Wakatobi dan Nelayan).

1 = belum ada RPP;

2 = ada RPP namun belum sepenuhnya dijalankan;

3 = ada RPP dan telah dijalankan sepenuhnya Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan

Laporan tahunan DKP Kab. Wakatobi, Statistika Perikanan Kab. Wakatobi 2010,

Wawancara (DKP, TNL Kab. Wakatobi dan Nelayan

1 = konflik antar lembaga (kebijakan antar lembaga berbeda kepentingan); 2 = komunikasi antar lembaga tidak efektif; 3 = sinergi antar lembaga berjalan baik

1 = terdapat kebijakan yang saling bertentangan; 2 = kebijakan tidak saling mendukung;

3 = kebijakan saling mendukung Kapasitas

pemangku kepentingan

Laporan tahunan DKP Kab. Wakatobi, Statistika Perikanan Kab. Wakatobi 2010,

Wawancara (DKP, TNL Kab. Wakatobi dan Nelayan

1 = tidak ada peningkatan; 2 = ada tapi tidak difungsikan; 3 = ada dan difungsikan

3.2 Analisa Komposit

Penilaian indikator EAFM merupakan sebuah sistem multikriteria yang berujung pada indeks komposit terkait dengan tingkat pencapaian sebuah pengelolaan perikanan sesuai dengan prinsip EAFM. Dalam Pilot Test ini disajikan dua jenis “tools” yang digunakan untuk mengubah indikator parsial menjadi indikator komposit yaitu (1). Teknik Flag Modeling; dan (2) Teknik Rapfish (Direktorat SDI-KKP, WWF Indonesia dan PKSPL-IPB, 2012).

3.2.1. Teknis Flag Modeling

Teknis Flag Modeling dilakukan dengan menggunakan pendekatan multi-criteria analysis (MCA) di mana sebuah set kriteria dibangun sebagai basis bagi analisis keragaan wilayah pengelolaan perikanan dilihat dari pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan (EAFM) melalui pengembangan indeks komposit dengan tahapan sebagai berikut (Adrianto, Matsuda, and Sakuma, 2005) :

Tentukan kriteria untuk setiap indikator masing-masing aspek EAFM (habitat, sumberdaya ikan, teknis penangkapan ikan, sosial, ekonomi dan kelembagaan)

Kaji keragaan masing-masing WPP untuk setiap indikator yang diuji

Berikan skor untuk setiap keragaan indikator pada masing-masing WPP (skor Likert berbasis ordinal 1,2,3)

Tentukan bobot untuk setiap indikator

Kembangkan indeks komposit masing-masing aspek untuk setiap WPP dengan model fungsi :

CAi = f (CAni….n=1,2,3…..m)

Kembangkan indeks komposit untuk seluruh keragaan EAFM pada masing-masing WPP dengan model fungsi sebagai berikut :

C-WPPi = f (CAiy……y = 1,2,3……z; z = 11)

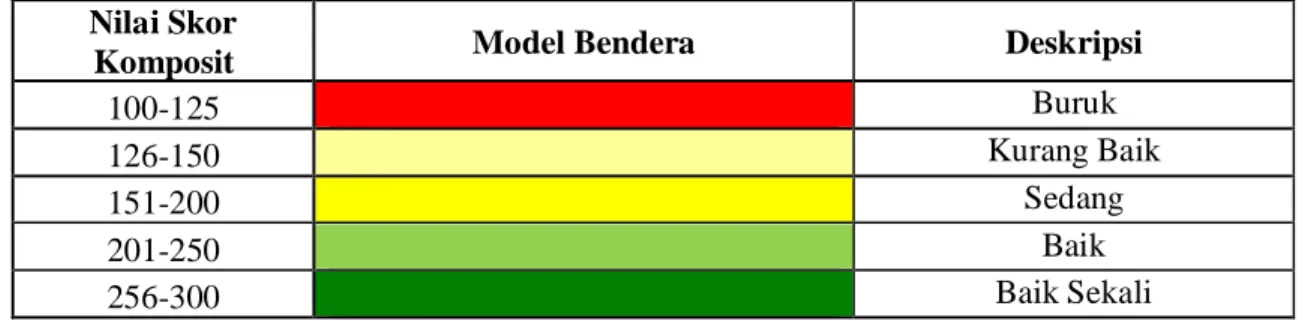

Dari tiap indikator yang dinilai, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis komposit sederhana berbasis rataan aritmetik yang kemudian ditampilkan dalam bentuk model bendera (flag model) dengan kriteria seperti yang dapat dilihat pada Tabel3berikut ini.

Tabel 7. Visualisasi Model Bendera untuk Indikator EAFM Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia

Nilai Skor

Komposit Model Bendera Deskripsi

100-125 Buruk

126-150 Kurang Baik

151-200 Sedang

201-250 Baik

256-300 Baik Sekali

Template Flag Modeling ini diperoleh di Learning Center EAFM PKSPL-IPB dan WWF Indonesia dalam bentuk file MS Excel.

3.2.2. Teknik Rapfish

RAPFISH menggunakan scoring yang sederhana dan mudah untuk atribut yang luas dari berbagai disiplin ilmu, sehingga dapat menghasilkan penilaian secara cepat dan menggunakan biaya yang efektif pada bidang kelestarian sumberdaya perikanan serta sesuai dengan Code of Conduct for Responsible Fisheries (Alder et al., 2000). Dalam analisis RAPFISH, MDS digunakan untuk membangun peta yang menggambarkan

hubungan antar sejumlah objek berdasarkan tabel jarak antar beberapa objek (Manly, 1994

dalam Alder et al., 2000). Peta tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih dimensi, hanya saja bila dimensi tersebut lebih dari tiga, maka akan kesulitan untuk menggambarkan dan menginterpretasikannya.

MDS dalam RAPFISH didasarkan pada meta distantance, dalam aplikasi MDS digunakan kuadrat jarak Euclidean (Gambar 7). Normalisasi nilai hasil skoring akan digunakan terhadap Kuadrat Jarak Euclidean. Dalam analisis MDS, analisis tersebut digunakan formula sebagai berikut :

Z = (x- )/

Keterangan : = adalah rata-rata (mean) = standar deviasi

Gambar 7. Tahapan Analisis Aplikasi MDS Dalam Teknik RAPFISH (Diadaptasi dari Alder et al., 2000 dalam Taryono, 2002).

Sedangkan untuk melakukan analisis dalam masing-masing dimensi analisis multivariat ke dalam peta layang-layang, dapat diilustrasikan dalam Gambar 8.

Start Review Atribut

Dalam Beberapa Kriteria dan Kategori

Penyusunan Nilai Skor dan Penentuan Titik Referensi Nilai Tengah, Bad dan Good

Simulasi Monte Carlo Untuk Mengecek

Ketidakpastian dari Analisis

Analisis Leverage Untuk Mengidentifikasi Anomali Atribut yang Dianalisis

Penilaian Kelestarian

Identifikasi Data dan Penentuan Jenis Perikanan

Berdasar Kriteria yang Ditentukan

Ordinasi MDS untuk Tiap Set Atribut, Rotasi Plot Ordinasi

E tik a E k o lo g is E k o n o m is T ek n is S o s ial P erik an a n A P erik an a n B B a d G o o d G o o d

Gambar 8. Analisis Multivariate dalam Teknik RAPFISH (Alder et al., 2000 dalam Taryono, 2002).

Keseluruhan kelompok atribut tersebut merupakan satu indikator untuk setiap dimensi tertentu yang direpresentasikannya. Dengan teknik ordinasi horizontal, maka keseluruhan nilai masing-masing atribut akan diekstrak menjadi satu vektor skalar, yang merupakan titik dalam skala 0-100% pada aksis horizontal.

4 ANALISIS TEMATIK PENGELOLAAN PERIKANAN

4.1 Analisis Tematik Pengelolaan Perikanan Berbasis Ikan Karang 4.1.1 Domain Sumberdaya Ikan

Penilaian Domain Sumberdaya Ikan terbagi dalam 7 indikator penilaian yaitu CPUE Baku, Ukuran ikan, Proporsi ikan yuwana (juvenile) yang ditangkap, Komposisi spesies, Spesies ETP, "Range Collapse" sumberdaya ikan, dan Densitas/Biomassa untuk ikan karang. Berdasarkan hasil analisis pemberian skor kriteria indikator-indikator domain sumberdaya ikan dapat dilihat pada Tabel 9.

Penangkapan ikan karang di Kabupaten Wakatobi umumnya menggunakan berbagai macam alat tangkap sehingga perhitungan CPUE dilakukan untuk setiap jenis alat tangkap tersebut. Berdasarkan perhitungan CPUE ikan karang di Kabupaten Wakatobi selama 3 tahun (2009 – 2011) secara umum menujunkan adanya penurunan CPUE untuk setiap jenis alat tangkap namun untuk alat tangkap jaring isang CPUE pada tahun 2011 menunjukan adanya peningkatan (Gambar 9). Nilai CPUE yang tertinggi di tahun 2009 yaitu alat speargun (panah), pancing tangan dan jaring dan yang memiliki nilai rendah adalah bubu dan tombak.

Gamabr 9. CPUE Ikan Karang Tahun 2009-2011di Kabupaten Wakatobi Kondisi ini dapat dilihat berdasarkan produksi perkanan ikan karang sejak tahun 2009 hngga 2011 menujunjukan adanya trend penurunan walaupun ada sebagian lokasi mengalami peningkatan produksi seperti ditunjukan pada Gambar 10.

CPUE Tahun 2010

CPUE Tahun 2010 CPUE Tahun 2009

Tabel 9. Hasil Analisis Komposit Indikator Domain Sumberdaya Ikan

INDIKATOR DEFINISI/ PENJELASAN MONITORING/

PENGUMPULAN KRITERIA SKOR

BOBOT

(%) RANKING NILAI

1. CPUE Baku CPUE adalah hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan. Upaya penangkapan harus distandarisasi sehingga bisa menangkap tren perubahan upaya penangkapan. Logbook, Enumerator, Observer 1 = menurun tajam 2 = menurun sedikit 3 = stabil atau meningkat

2 40 1 (Killer Indicator)

80

2. Ukuran ikan - Panjang total - Panjang standar - Panjang karapas / sirip (minimum dan maximum size, modus)

Interview, Sampling program secara reguler untuk LFA (Length Frequency Analysis)

1 = trend ukuran rata-rata ikan yang ditangkap semakin kecil;

2 = trend ukuran relatif tetap; 3 = trend ukuran semakin besar

1 20 2 20

3. Proporsi ikan yuwana (juvenile) yang ditangkap

Persentase ikan yang ditangkap sebelum mencapai umur dewasa (maturity).

Interview, Sampling program secara reguler 1 = banyak sekali (> 60%) 2 = banyak (30 - 60%) 3 = sedikit (<30%) 2 15 3 30 4. Komposisi spesies

Jenis target dan non-target (discard dan by catch)

Logbook, observasi, interview 1 = proporsi target lebih sedikit 2 = proporsi target sama dgn non-target 3 = proporsi target lebih banyak

2 10 4 20

5. Spesies ETP Populasi spesies ETP

(Endangered species, Threatened species, and Protected species) sesuai dengan kriteria CITES

Survey dan monitoring, logbook, observasi, interview

1= banyak tangkapan spesies ETP; 2= sedikit tangkapan spesies ETP; 3 = tidak ada spesies ETP yang tertangkap

2 5 6 10

6. "Range Collapse" sumberdaya ikan

SDI yang mengalami tekanan penangkapan akan "menyusut" biomassa-nya secara spasial sehingga semakin sulit / jauh untuk ditemukan/dicari.

Survey dan monitoring, logbook, observasi, interview

1 = semakin sulit; 2 = relatif tetap; 3 = semakin mudah

2 10 5 20

1 = fishing ground menjadi sangat jauh 2= fishing ground jauh

3= fishing ground relatif tetap jaraknya

2

Gambar 10. Trend Selisih Produksi Perikanan Karang Beberapa Lokasi Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 – 2011

Berdasarkan informasi dan Gambar di atas maka Indikator CPUE Baku diberikan skor 2 denga nilai 80 status kategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Coremap II Kabupaten Wakatobi (Creel, 20011) menunjukan adanya kecenderungan penurunan CPUE untuk setiap alat tangkap selama tahun 2009 – 2011, namun ada alat yang menunjukan CPUE yang fluktuaif (jaring insang dan pancing). Hal ini tergambar juga adanya kecenderungan penurunan produksi di beberapa lokasi di Kabupaten Wakatobi. Kondisi ini di sebabkan adanya upaya masyarakat mengejar target meningkatkan produksi dengan menambah unit alat tangkap serta jumlah dan lamanya trip penangkapan.

Indikator ukuran ikan diberikan skor 2 pada kriterian status sedang dengan nilai 20. Hasil analisis menunjukkan bahwa 52 % responden mengatakan bahwa ukuran hasil tangkapan semakin menurun namun sebagain ada juga yang mengatakan semakin meningkat (17 %) dan 30 % responden mengatakan bahwa ukuran hasil tangkapan relatif sama selama 5 tahun terakhir.

Data yang yang berkaitan proporsi ikan yuwana yang tertangkap khususnya indikator proporsi ikan yuwana tidak tersedia termasuk hasil wawancara, namun secara kualitatif berdasarkan informasi hasil wawancara untuk indikator ukuran ikan karang maka peluang tertangkapnya ikan yuwana semakin besar, hal ini berkaitan dengan adanya kecenderungan penurunan ukuran ikan yang tertangkap maka maka akan memberikan peluang yang lebih besar tertangkapnya juvenil oleh karena itu dapat diberikan skor 2.

Komposisi spesies ikan karang yang tertangkap selama tahun 2009 hingga tahun 2011 menggambarkan kecenderungan komposisi tangkapan hasil tangkapan ikan target dan non target relatif sama, hal berkaitan dengan adanya berbagai macam alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan karang. Kondisi ini dapat memberikan gambaran indikator komposisi spesies tangkapan di berikan skor 2 dengan nila 20

Berdasarkan hasil penelitian yang di laukan oleh Coremap II Wakatobi Tahun 2009 dan laporan tahunan DKP Kabupaten Wakatobi menunjukan tidak ada ikan hasil tangkapan yang termasuk dalam kelompok ikan ETP. Naumn berdasarkan hasil wawancara secara mendalam maka di peroleh infromasi bahwa masih ada sebagian kecil nelayan atau masyarakat yang menangkap ikan napoleon kemudian di lakukan pembesaran untuk selanjutnya menunggu pembeli. Maka berdasarkan kriteria pada ini kator spesies ETP dapat diberi skor 2 dengan nilai 20 yaitu sedikit tangkapan spesies ETP;

Berdasarkan hasil wawancara kepada 307 nelayan ikan karang mengatakan bahwa 47 % kondsi mencari ikan 5 – 10 tahun terakhir relatif sama saja, 21 % mengatakan semakin jauh, 18 % mengatakan semakin baik dan 18 % mengatakan tidak tahu. Berdasarkan hal tersebut maka kondisi sumbedaya ikan dapat di berikan skor kriteria 2. Sedankan lokasi fishing ground dari jumlah respoden ikan karang sebagaian besar mengatakan bahwa lokasi penangkapan tidak berubah karena penangkpan ikan karang di lakukan di area terumbu karang. Namun demikian sebagian kecil mengatakan bahwa lokasi semakin jauh karena kebiasaan menangkap ikan yang sebelumnya dilakukan di sekitar karang tepi pantai yang dekat daratan sudah berubah ke lokasi yang lebih jauh seiring dengan tingginya keinginan untuk meningkatkan produksi, sehingga kondisi ini dapat di berikan nilai kriteria 2.

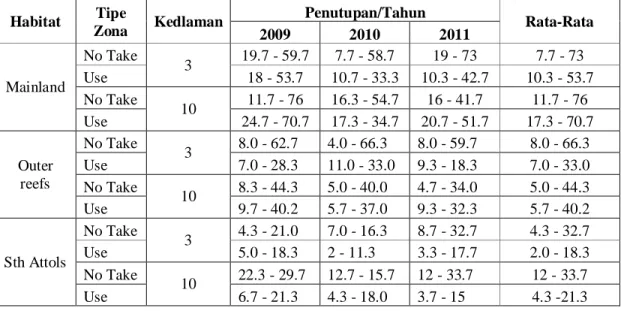

Berdasarkan infomasi tersebut di atas maka indikator range of collapse sumberdaya ikan dapat diberi skor 2 dengan nilai 20 atau status sedang. Senada dengan hal tersebut TNC telah melakukan kajian selama tiga tahun (2009 – 2011) terhadap biomassa ikan karang baik pada daerah pantai, atoll maupun lokasi konservasi (no take zone) menunjukan adanya biamassa ikan karang yang berfluktuasi dan ada kecenderungan menurun antara tahun 2010 dan 2011 pada ketiga kawasan tersebut. Kondisi biomassa ikan karang tersebut dapat dilihat pada Gambar 11 berikut:

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 20 09 20 10 20 11 20 09 20 10 20 11 20 09 20 10 20 11 20 09 20 10 20 11 20 09 20 10 20 11 20 09 20 10 20 11

No Take Use No Take Use No Take Use

Main Island Outer reef Sth Attols

De ns ity /h a Sphyraenidae Serranidae Scombridae Scarini Myliobatidae Lutjanidae Lethrinidae Labridae Haemulidae Ephippidae Dasyatidae Carangidae Caesionidae Acanthuridae

Gambar 11. Biomassa rata-rata (kg.ha-1±SE) dari 17 famili ikan di

TNW hasil pemantauan tahun 2009-2011

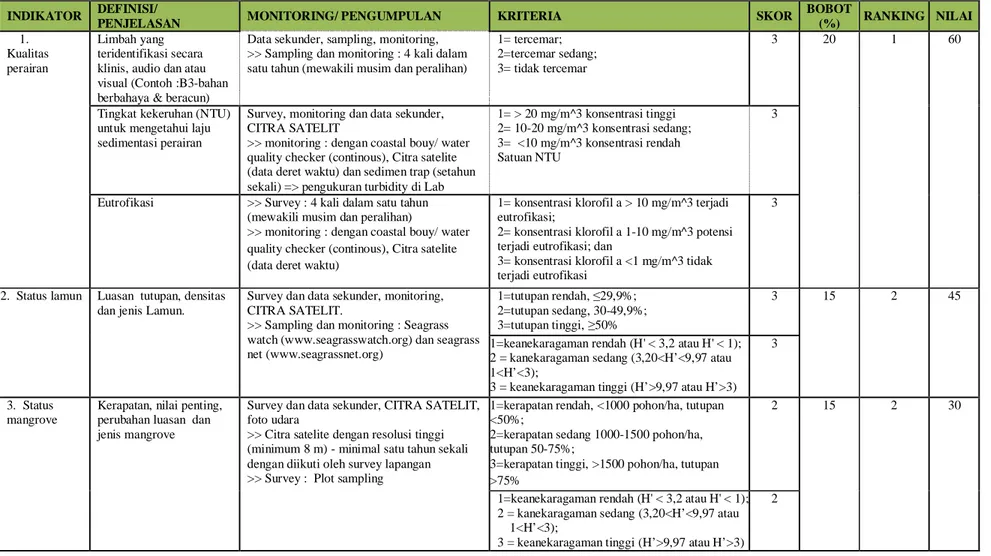

4.1.2 Domain Habitat

Gambaran mengenai indikator-indikator yang termasuk dalam domain habitat dan ekosistem yang meliputi Kualitas perairan, status lamun , status mangrove, status terumbu karang, habitat unik/khusus (spawning ground, nursery ground, feeding ground, upwelling), status dan produktivitas estuari dan perairan sekitarnya, perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat. Berdasarkan hasil analisis setiap indikator EAFM pada domain habitat dan ekosistem ditampilkan dalam Tabel 10.

Kabupaten Wakatobi merupakan daerah kepulauan dengan luas daratan sekitar 3 % dari luas perairannya sekitar 97%. Selain itu letak Kabupaten Wakatobi yang berada di bagian Tenggara jazirah Sulawesi dan diapit Laut Banda dan Laut Flores. Kodisi ini meggambarkan bahwa pengaruh aktivitas pembangunan di daratan hanya berasal dari daratan Kabupaten Wakatobi (sekitar 3%) luasnya, selain itu aktivitas pembangunan khususnya industri yang dapat mempengaruhi kualatas perairan masih sangat kecil hal ini didukung juga di daerah ini tidak terdapat sungai sehingga kualitas perairannya hingga saat ini masih relatif baik. Selain itu keberadaan Kabupaten Wakatobi yang demikian maka pergantian massa air sangat fluaktuatif karena adanya arus yang melewati daerah ini sehingga proses sedimentasi sangat kecil. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa parameter kualitas perairan seperti konsentrasi salinitas 32 – 34 ppm , DO 4 – 8,4 ppm, suhu 27 - ,5 oC, TSS 1.12 mg/L, kecerahan hingga kedalaman 20 meter serta konsenrasi plankton berkisar 8107 – 14186 ind/l (Bppeda Sultra, 2003: KMB Sultra 2009 dan 2011).

Tabel 10. Hasil Analisis Komposit Indikator Domain Habitat dan Ekosistem.

INDIKATOR DEFINISI/

PENJELASAN MONITORING/ PENGUMPULAN KRITERIA SKOR

BOBOT (%) RANKING NILAI 1. Kualitas perairan Limbah yang teridentifikasi secara klinis, audio dan atau visual (Contoh :B3-bahan berbahaya & beracun)

Data sekunder, sampling, monitoring, >> Sampling dan monitoring : 4 kali dalam satu tahun (mewakili musim dan peralihan)

1= tercemar; 2=tercemar sedang; 3= tidak tercemar

3 20 1 60

Tingkat kekeruhan (NTU) untuk mengetahui laju sedimentasi perairan

Survey, monitoring dan data sekunder, CITRA SATELIT

>> monitoring : dengan coastal bouy/ water quality checker (continous), Citra satelite (data deret waktu) dan sedimen trap (setahun sekali) => pengukuran turbidity di Lab

1= > 20 mg/m^3 konsentrasi tinggi 2= 10-20 mg/m^3 konsentrasi sedang; 3= <10 mg/m^3 konsentrasi rendah Satuan NTU

3

Eutrofikasi >> Survey : 4 kali dalam satu tahun (mewakili musim dan peralihan)

>> monitoring : dengan coastal bouy/ water quality checker (continous), Citra satelite (data deret waktu)

1= konsentrasi klorofil a > 10 mg/m^3 terjadi eutrofikasi;

2= konsentrasi klorofil a 1-10 mg/m^3 potensi terjadi eutrofikasi; dan

3= konsentrasi klorofil a <1 mg/m^3 tidak terjadi eutrofikasi

3

2. Status lamun Luasan tutupan, densitas dan jenis Lamun.

Survey dan data sekunder, monitoring, CITRA SATELIT.

>> Sampling dan monitoring : Seagrass watch (www.seagrasswatch.org) dan seagrass net (www.seagrassnet.org) 1=tutupan rendah, 29,9%; 2=tutupan sedang, 30-49,9%; 3=tutupan tinggi, 50% 3 15 2 45

1=keanekaragaman rendah (H' < 3,2 atau H' < 1); 2 = kanekaragaman sedang (3,20<H’<9,97 atau 1<H’<3);

3 = keanekaragaman tinggi (H’>9,97 atau H’>3) 3

3. Status mangrove

Kerapatan, nilai penting, perubahan luasan dan jenis mangrove

Survey dan data sekunder, CITRA SATELIT, foto udara

>> Citra satelite dengan resolusi tinggi (minimum 8 m) - minimal satu tahun sekali dengan diikuti oleh survey lapangan >> Survey : Plot sampling

1=kerapatan rendah, <1000 pohon/ha, tutupan <50%;

2=kerapatan sedang 1000-1500 pohon/ha, tutupan 50-75%;

3=kerapatan tinggi, >1500 pohon/ha, tutupan >75%

2 15 2 30

1=keanekaragaman rendah (H' < 3,2 atau H' < 1); 2 = kanekaragaman sedang (3,20<H’<9,97 atau

1<H’<3);

3 = keanekaragaman tinggi (H’>9,97 atau H’>3) 2

Lanjutan Domain Habitat dan Ekosistem

INDIKATOR DEFINISI/

PENJELASAN MONITORING/ PENGUMPULAN KRITERIA SKOR

BOBOT

(%) RANKING NILAI

1= luasan mangrove berkurang dari data awal; 2= luasan mangrove tetap dari data awal; 3= luasan mangrove bertambah dari data awal

1

1 = INP rendah; 2 = INP sedang; 3 = INP tinggi 3 4. Status

terumbu karang

> Persentase tutupan karang keras hidup (live hard coral cover).

Survey dan data sekunder, CITRA SATELIT, foto udara

Survey : Transek (2 kali dalam setahun)

Citra satelite dengan hiper spektral - minimal tiga tahun sekali dengan diikuti oleh survey lapangan

1=tutupan rendah, <25%; 2=tutupan sedang, 25-49,9%; 3=tutupan tinggi, >50%

2 15 2 37.5

1=keanekaragaman rendah (H' < 3,2 atau H' < 1); 2 = kanekaragaman sedang (3,20<H’<9,97 atau 1<H’<3);

3 = keanekaragaman tinggi (H’>9,97 atau H’>3)

3 5. Habitat unik/khusus (spawning ground, , upwelling). Luasan, waktu, siklus, distribusi, larva drift, spill over, dan kesuburan perairan

Fish Eggs and Larva survey, GIS dgn informasi Citra Satelit, Informasi Nelayan, SPAGs (Kerapu dan kakap), ekspedisi oseanografi

1=tidak diketahui adanya habitat unik/khusus; 2=diketahui adanya habitat unik/khusus tapi tidak dikelola dengan baik; 3 = diketahui adanya habitat unik/khusus dan dikelola dengan baik

2 15 3 30

6. Status dan produktivitas Estuari dan perairan sekitarnya

Tingkat produktivitas perairan estuari

Survey dan data sekunder, CITRA SATELIT, foto udara

Survey : 2 kali dalam setahun Citra satelite dengan resolusi tinggi - minimal dilakukan 2 kali setahun dengan diikuti oleh survey lapangan

1=produktivitas rendah; 2=produktivitas sedang; 3=produktivitas tinggi

3 10 4 30

Lanjutan domain habitat dan ekosistem

7. Perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat

Untuk mengetahui dampak perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat

Survey dan data sekunder, CITRA SATELIT, data deret waktu, monitoring

> State of knowledge level :

1= belum adanya kajian tentang dampak perubahan iklim;

2= diketahui adanya dampak perubahan iklim tapi tidak diikuti dengan strategi adaptasi dan mitigasi;

3 = diketahui adanya dampak perubahan iklim dan diikuti dengan strategi adaptasi dan mitigasi

2 10 5 25

> state of impact (key indicator menggunakan terumbu karang): 1= habitat terkena dampak perubahan iklim (e.g coral bleaching >25%); 2= habitat terkena dampak perubahan iklim (e.g coral bleaching 5-25%); 3= habitat terkena dampak perubahan iklim (e.g coral bleaching <5%)

3

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian TNC/WWF Indonesia Tahun 2003 melaporkan bahwa dissolved oxygen 5.28 – 7.59 ppm, nitrate <1.00 – 22.46 ppt, nitrite <1.00 – 4.20 ppt, pPhosphates 1.57 – 12.11 ppb, total suspended Solids 2.76 – 5.02 ppm, Salinity 34.5 – 35.0 %o, pH 8.01 – 8.50, water temperature 26 - 29°C dan turbidity <1 NTU.

Berdasarkan informasi tersebut dan maka indikator penilaian untuk kualitas air yang terdiri dari komponen limbah yang teridentifikasi secara klinis, audio dan atau visual (Contoh :B3-bahan berbahaya & beracun), kemudian kekeruhan dan eutrofikasi, maka perairan Kabupaten Wakatobi berada dibawah batas ambang baku mutu perairan dalam KEPMEN No. 51/2004 tentang Baku Mutu Perairan sehigga secara umum perairan Kabupaten Wakatobi dapat di katakan tidak tercemar, kecerahan sangat inggi maka kekeruhan rendah dan tidak berpotensi terjadi eutrofikasi karena tidak terdapat sungai sehingga indikator kualitas perairan di berikan skor 3 dengan nilai 60.

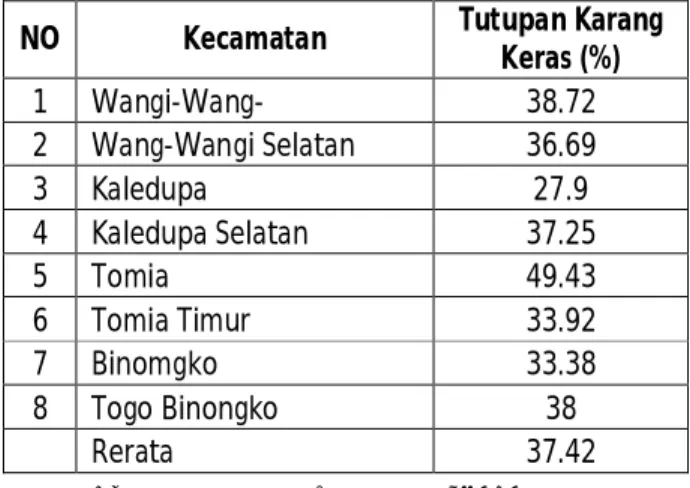

Ekosistem padang lamun dapat di temukan di semua wilayah pesisir KabupatenWakatobi. Berdasarkan hasil analisa citra satelit tahun 2004 Kabupaten Wakatobi memiliki luas padang lamun sebesar 7.067,25 ha (Hardin, 2007). Hasil survei yang dilakukan oleh Konsorsium Mitra Bahari Sulawesi Tenggara tahun 2006 dilaporkan bahwa jenis lamun yang telah berhasil diidentifikasi di perairan Pulau Kapota ada delapan jenis, yaitu Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Halodule pinifolia, H. uninervis, Cymodocea rotundata, Thallasodendrum ciliatum, Halophila ovalis, dan H. minor. T. hemprichii dan E. acoroides merupakan jenis lamun yang hampir ditemukan pada setiap lokasi pengamatan.

Tingkat kesehatan padang lamun yang ditemukan di perairan Pulau Kapota tergolong sangat baik, sebagaimana ditunjukan oleh nilai penutupan dan kepadatannya. Nilai tingkat penutupan padang lamun di Pulau Kapota pada enam stasiun pengamatan berkisar 60 – 100% (umumnya 75% dan 80%). Kepadatan padang lamun yang ditemukan pada setiap sub stasiun pengamatan di pulau ini berkisar 196 tunas/m2 - 768 tunas/m2. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004, padang lamun dengan nilai penutupan > 60% dikategori sebagai padang lamun sehat/kaya. Selanjutnya KMB Sultra, 2011 melaporkan bahwa padang lamun di sekitar Daerah Perlindungan Laut (DPL) Pulau Tomia yang tersebar di daerah intertidal di bagian belakang (backward) terumbu karang juga terdiri dari delapan jenis, yaitu Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, H.