PENETAPAN KANDUNGAN FENOLIK TOTAL FRAKSI AIR EKSTRAK ETANOLIK BERAS HITAM (Oryza sativa L. subsp. indica) DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DENGAN MENGGUNAKAN RADIKAL

1,1-DIFENIL-2-PIKRILHIDRAZIL (DPPH)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm)

Program Studi Farmasi

Oleh:

Fendy

Nim: 098114133

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

i

PENETAPAN KANDUNGAN FENOLIK TOTAL FRAKSI AIR EKSTRAK ETANOLIK BERAS HITAM (Oryza sativa L. subsp. indica) DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DENGAN MENGGUNAKAN RADIKAL

1,1-DIFENIL-2-PIKRILHIDRAZIL (DPPH)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm)

Program Studi Farmasi

Oleh:

Fendy

Nim: 098114133

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Tuhan Yang Maha Esa yang telah membukakan jalan kesempatan serta memberikan kekuatan, sehingga aku dikuatkan untuk menyelesaikan semua

masalah-masalah yang ku hadapi. DENGAN APAPUN . Doa ku akan selalu menyertai kalian berdua.

Abang ipar dan Kakak yang telah mempercayakan pada diri ku dan memberikan dorongan yang kuat baik dalam segi material maupun non material sehingga saya dapat berkuliah di Fakultas Farmasi yang ku cintai.

vii

PRAKATA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas cinta kasih, berkat,

izin dan peryertaan-Nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “PENETAPAN KANDUNGAN FENOLIK TOTAL

FRAKSI AIR EKSTRAK ETANOLIK BERAS HITAM (Oryza sativa L.

subsp. indica) DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DENGAN

MENGGUNAKAN RADIKAL 1,1-DIFENIL-2-PIKRILHIDRAZIL

(DPPH) ” sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi demi memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.) di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat

terselesaikan karena adanya masukan, kritikan, diskusi, arahan, saran, dan

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ipang Djurnarko, M.Sc., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas

Sanata Dharma Yogyakarta atas teladan seorang pemimpin yang diberikan.

2. Prof. Dr. C. J. Soegihardjo, Apt. selaku Dosen Pembimbing yang dengan

sabar memberikan bimbingan, memberikan banyak bantuan berupa saran,

pengarahan, dan hal-hal yang berkenaan dengan skripsi ini.

3. Yohanes Dwiatmaka, M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah banyak

memberikan kritik dan saran yang membangun serta kesediaannya untuk

viii

4. Enade Perdana Istyastono, Ph. D., Apt. selaku Dosen Penguji yang telah

memberikan kritikan dan saran yang sangat bermanfaat bagi skripsi ini.

5. C.M.Ratna Rini Nastiti, M.Pharm., Apt. sebagai Kaprodi Fakultas Farmasi

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta atas teladan kepemimpinan, memberi

masukan, dan saran yang baik selama penulis berkuliah.

6. Rini Dwi Astuti, M.Sc., Apt. sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Farmasi

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

7. Segenap laboran Laboratorium Farmakognosi_Fitokimia (Mas Wagiran),

Laboratorium Farmasi Fisika (Mas Agung), Laboratorium Kimia Analisis

Instrumental (Mas Bimo) dan Laboratorium Kimia Organik (Pak Parlan) atas

segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua dosen dan karyawan Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma atas

pengalaman, masukan, keceriaan, semangat, dan persahabatan yang telah

diberikan.

9. Teman seperjuanganku Ignasius Andrenaldo terima kasih atas kerjasamanya,

kepercayaan, kesabaran, canda, saling memberikan semangat serta suka

maupun duka yang telah kita lewati bersama. Tanpa adanya hal-hal tersebut

skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik.

10. Teman-temanku Demas Ismanto, Eric Antonius, dan Is Sumitro atas

kebersamaan dan keakraban kita selama ini, serta sudah memberikan motivasi,

ix

11. Teman-temanku satu kos, Is Sumitro, Johanes Dharma dan Anthony Felix

yang sudah menjadi teman-teman ngobrol yang baik dan selalu berbagi cerita,

canda dan tawa bersama.

12. Rekan-rekan KKN alternatif 1 di Plosokuning II dan III terima kasih untuk

kebersamanan, serta kerjasama yang baik walapun hanya berlangsung dalam

waktu yang singkat.

13. Teman-taman angkatan 2009 yang bersama-sama berjuang dan mengisi

sebagian cerita hidupku, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bantuan,

semangat dan doa yang menyertai penulis dari awal penelitian hingga

diselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak

kekurangan dan jauh dari sempurna, karena keterbatasan wawasan dan

kemampuan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati membuka diri menerima

kritik dan saran dari semua pihak, dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan skripsi ini memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca.

Akhir kata, semoga skripsi ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta

dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang farmasi.

Yogyakarta, 02 Juli 2013

Penulis

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBIKASI KARYA... vi

PRAKATA... vii

DAFTAR ISI... x

DAFTAR TABEL... xv

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xix

INTISARI... xxi

ABSTRACT... xxii

BAB 1 PENGANTAR ... 1

A. Latar Belakang ... 1

xi

2. Keaslian penelitian ... 4

3. Manfaat penelitian ... 5

4. Tujuan umum dan khusus... 6

BAB II PENELAAHAN PUSTAKA... 7

A. Beras Hitam... 7

1. Sistematika beras hitam... 7

2. Gambaran umum beras hitam ... 8

3. Kandungan kimia beras hitam... 8

B. Senyawa Fenolik ... 9

C. Metode Folin-Ciocalteu ... 10

D. Radikal Bebas... 11

E. Antioksidan ... 13

F. Metode DPPH ... 15

G. Ekstraksi... 16

H. Spektrofotometri ... 17

I. Validasi Metode Analisis ... 19

J. Landasan Teori... 21

K. Hipotesis... 23

BAB III METODE PENELITIAN... 24

A. Jenis dan Rancangan Penelitian ... 24

B. Variabel Penelitian ... 24

xii

2. Variabel tergantung... 24

3. Variabel pengacau terkendali ... 24

4. Variabel pengacau tak terkendali ... 24

C. Definisi Operasional... 24

D. Bahan dan Alat Penelitian... 25

1. Bahan penelitian... 25

2. Alat penelitian ... 25

E. Tata Cara Penelitian ... 26

1. Determinasi beras hitam... 26

2. Pengumpulan bahan ... 26

3. Preparasi sampel... 26

4. Pembuatan fraksi air... 26

5. Pembuatan larutan DPPH, pembanding, dan uji ... 27

6. Uji pendahuluan ... 28

7. Optimasi metode penentuan kandungan fenolik total ... 29

8. Penetapan kandungan fenolik total ... 29

9. Optimasi metode uji aktivitas antioksidan ... 30

10. Pengujian aktivitas antioksidan... 31

F. Analisis Hasil ... 32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 35

A. Hasil Determinasi Beras Hitam... 35

B. Hasil Pengumpulan Bahan ... 35

xiii

1. Hasil ekstraksi sampel... 36

2. Hasil fraksinasi ekstrak ... 39

D. Hasil Uji Pendahuluan... 41

1. Uji pendahuluan senyawa fenolik ... 41

2. Uji pendahuluan aktivitas antioksidan ... 43

E. Hasil Optimasi Metode Penetapan Kandungan Fenolik Total .... 44

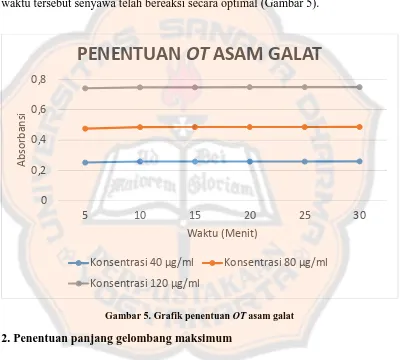

1. Penentuan operating time (OT)... 44

2. Penentuan panjang gelombang maksimum ... 45

F. Hasil Validasi Metode Penetapan Kandungan Fenolik Total .... 47

1. Presisi metode penetapan kandungan fenolik total ... 48

2. Linearitas metode penetapan kandungan fenolik total... 49

3. Spesifisitas metode penetapan kandungan fenolik total ... 50

G. Hasil Penetapan Kandungan Fenolik Total... 51

H. Hasil Optimasi Metode Uji Aktivitas Antioksidan ... 54

1. Penentuan panjang gelombang maksimum (λ max)... 54

2. Penentuan operating time (OT)... 56

I. Hasil Validasi Metode Uji Aktivitas Antioksidan ... 58

1. Presisi metode uji antioksidan... 58

2. Linearitas metode uji antioksidan ... 61

3. Spesifisitas metode uji antioksidan ... 63

J. Hasil Estimasi Aktivitas Antioksidan dengan Radikal DPPH .... 63

K. Hasil Analisis Statistik ... 71

xiv

A. Kesimpulan ... 73

B. Saran ... 73

DAFTAR PUSTAKA ... 74

LAMPIRAN ... 77

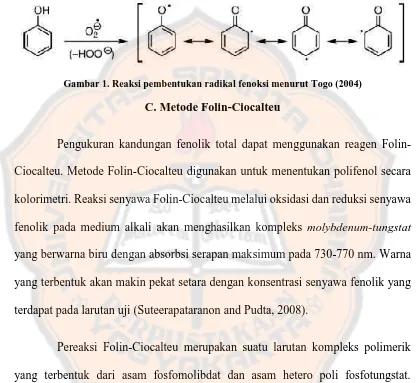

xv

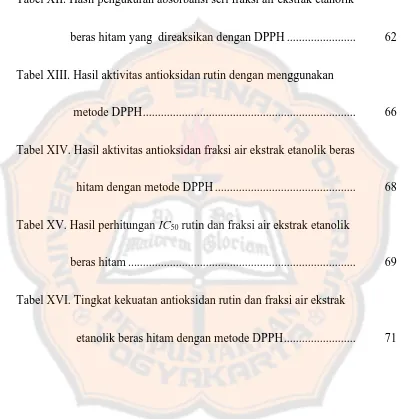

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I. Nilai presisi yang dapat diterima menurut APVMA (2004)... 20

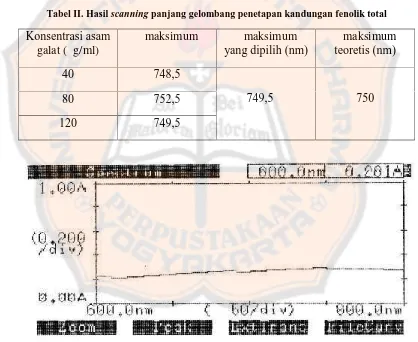

Tabel II. Hasil scanning panjang gelombang penetapan kandungan fenolik total ... 46

Tabel III. Hasil pengukuran absorbansi asam galat ... 48

Tabel IV. Nilai RSD penetapan kandungan fenolik total (Replikasi 2).. 49

Tabel V. Nilai r penetapan kandungan fenolik total ... 50

Tabel VI. Kadar asam galat dengan absorbansinya setelah direaksikan dengan pereaksi Folin-Ciocalteu yang diukur pada panjang gelombang 749,5 nm... 52

Tabel VII. Hasil perhitungan kandungan fenolik total... 54

Tabel VIII. Scanning panjang gelombang maksimum DPPH ... 55

Tabel IX. Nilai RSD uji aktivitas antioksidan rutin ... 59

xvi

Tabel XI. Hasil pengukuran absorbansi seri rutin yang direaksikan dengan

DPPH ... 62

Tabel XII. Hasil pengukuran absorbansi seri fraksi air ekstrak etanolik

beras hitam yang direaksikan dengan DPPH ... 62

Tabel XIII. Hasil aktivitas antioksidan rutin dengan menggunakan

metode DPPH... 66

Tabel XIV. Hasil aktivitas antioksidan fraksi air ekstrak etanolik beras

hitam dengan metode DPPH ... 68

Tabel XV. Hasil perhitungan IC50rutin dan fraksi air ekstrak etanolik

beras hitam ... 69

Tabel XVI. Tingkat kekuatan antioksidan rutin dan fraksi air ekstrak

xvii

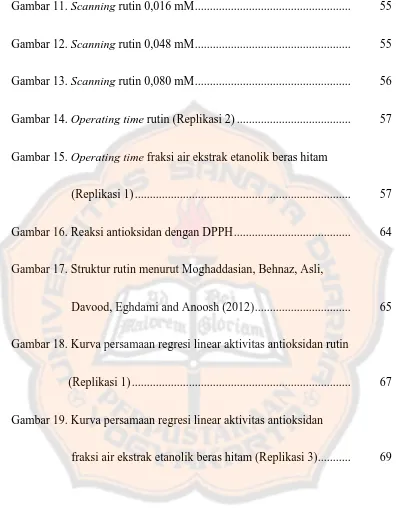

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Reaksi pembentukan radikal fenoksi menurut Togo (2004) . 10

Gambar 2. Skema jalannya penelitian... 34

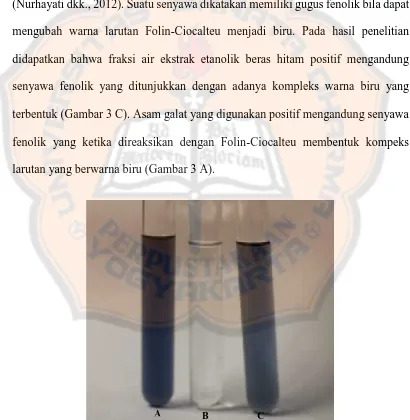

Gambar 3. A = Kontrol positif (asam galat + Folin-Ciocalteu), B = Kontrol negatif (metanol:air 1:1 + Folin-Ciocalteu), C = Fraksi air ekstrak etanolik beras hitam + Folin-Ciocalteu... 42

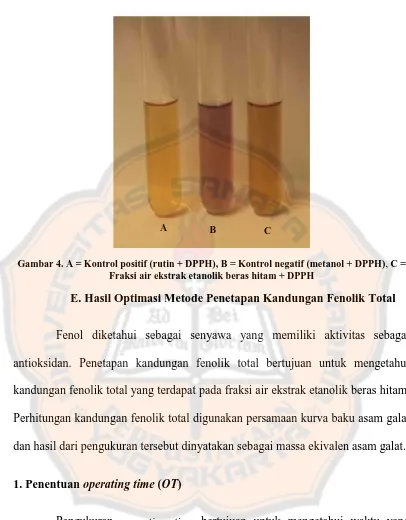

Gambar 4. A = Kontrol positif (rutin + DPPH), B = Kontrol negatif (metanol + DPPH), C = Fraksi air ekstrak etanolik beras hitam + DPPH... 44

Gambar 5. Grafik penentuan OT asam galat ... 45

Gambar 6. Scanningasam galat 40 μ g/ml... 46

Gambar 7. Scanningasam galat 80 μ g/ml... 47

Gambar 8. Scanningasam galat 120 μ g/ml... 47

xviii

Gambar 11. Scanning rutin 0,016 mM... 55

Gambar 12. Scanning rutin 0,048 mM... 55

Gambar 13. Scanning rutin 0,080 mM... 56

Gambar 14. Operating time rutin (Replikasi 2) ... 57

Gambar 15. Operating time fraksi air ekstrak etanolik beras hitam (Replikasi 1) ... 57

Gambar 16. Reaksi antioksidan dengan DPPH... 64

Gambar 17. Struktur rutin menurut Moghaddasian, Behnaz, Asli, Davood, Eghdami and Anoosh (2012)... 65

Gambar 18. Kurva persamaan regresi linear aktivitas antioksidan rutin (Replikasi 1) ... 67

xix

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Surat determinasi ... 77

Lampiran 2. Gambar beras hitam... 78

Lampiran 3. Perhitungan rendemen ... 79

Lampiran 4. Penimbangan uji kandungan fenolik total ... 81

Lampiran 5. Scanning kontrol asam galat... 82

Lampiran 6. Optimasi penentuan kandungan fenolik total ... 83

Lampiran 7. Penentuan kandungan fenolik total... 87

Lampiran 8. Data penimbangan untuk pengujian aktivitas antioksidan (DPPH) ... 93

Lampiran 9. Data konsentrasi bahan untuk pengujian aktivitas antioksidan ... 95

Lampiran 10. Scanning larutan ... 102

Lampiran 11. Penentuanλ maksimumoperating time (OT)... 106

Lampiran 12. Uji aktivitas antioksidan menggunakan radikal DPPH .... 114

xx

beras hitam ... 118

xxi

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan fenolik total dan aktivitas antioksidan fraksi air ekstrak etanolik beras hitam (Oryza sativa L. subsp. indica). Kandungan fenolik total ditentukan dengan menggunakan reagen Folin-Ciocalteu dengan standar asam galat. Prinsip dari metode ini adalah terjadinya oksidasi senyawa fenolik dan reduksi pereaksi Folin-Ciocalteu yang akan menghasilkan larutan yang berwarna biru yang dapat diukur dengan spektrofotometer visibel pada panjang gelombang 749,5 nm. Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan radikal 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). Prinsip dari metode DPPH adalah adanya penurunan intensitas warna DPPH yang sebanding dengan konsentrasi senyawa antioksidan yang kemudian dinyatakan sebagai Inhibition Concentration 50 (IC50). IC50merupakan konsentrasi senyawa antioksidan yang digunakan untuk

menghambat 50 % radikal bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan fenolik total fraksi air ekstrak etanolik beras hitam adalah 5,1 ± 0,12 mg ekivalen asam galat per gram fraksi air ekstrak etanolik beras hitam. Fraksi air ekstrak etanolik beras hitam memiliki aktivitas antioksidan yang lemah dengan nilai IC50

187,0 ± 1,25μ g/ml.

Kata kunci: Antioksidan, Oryza sativa L. subsp. indica, fraksi air ekstak etanolik

xxii

ABSTRACT

The goal of the research was to determine total phenolic and antioxidant activity which is contained in the water fraction from ethanolic extracts of black rice (Oryza sativa L. subsp. Indica). Determination of total phenolic was using Folin-Ciocalteu reagent with the standard was gallic acid. The principle of the method is the oxidation of phenolic compounds, the reduction of reagent Folin-Ciocalteu, then the solution will become blue which can be measured by visible spectrophotometer at a wavelength 749.5 nm. The test of antioxidant activity was did qualitatively and quantitatively using radical 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). The principle of the method is decreasing intensity of DPPH color which is comparable with the increasing the concentration of antioxidant compound and it is calculated as Inhibition Concentration 50 (IC50). IC50 is concentration of an

antioxidant compound to inhibit 50 % of free radicals. The result showed that total phenolic which is contained in the water fraction from ethanolic extracts of black rice was 5.1 ± 0.12 mg gallic acid equivalents per gram water fraction from ethanolic extract of black rice. The water fraction from ethanolic extracts of black rice showed weak antioxidant activity with the value of IC50 was 187.0 ± 1.25 μ g/ml.

Keyword: Antioxidant, Oryza sativa L. subsp. indica, water fraction from

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Setiap hari tubuh kita terpapar oleh sejumlah bahan kimia asing yang

dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan, senyawa tersebut antara lain berupa

radikal bebas seperti asap rokok dan polusi (Olajire and Azeez, 2011). Radikal

bebas adalah molekul yang sangat reaktif karena memiliki elektron yang tidak

berpasangan pada orbital luarnya, sehingga dapat bereaksi dengan cara mengikat

elektron molekul sel tubuh (Kuntorini dan Astuti, 2010). Radikal bebas selain

berasal dari luar tubuh juga dapat diproduksi oleh tubuh secara normal sebagai hasil

dari metabolisme sel, akan tetapi sering kali terjadi ketidak seimbangan antara

radikal yang terbentuk dengan asupan antioksidan di dalam tubuh. Karena terjadi

ketidak seimbangan tersebut, sehingga menyebabkan radikal yang berasal dari

dalam atau luar tubuh dapat menyerang molekul sel yang ada di dalam tubuh seperti

protein, lemak, dan DNA dan apabila hal tersebut terus berlanjut dapat

menyebabkan berbagai penyakit degeneratif (Pollack and Leeuwenburgh, 1999).

Karena alasan tersebut maka dibutuhkan senyawa yang dapat menghambat efek

negatif dari radikal bebas. Senyawa tersebut kini kita kenal dengan antioksidan

(Olajire and Azeez, 2011). Senyawa antioksidan memiliki peranan yang penting

dalam kesehatan karena karakteristik utama dari senyawa ini adalah

Sumber antioksidan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu

antioksidan alami dan antioksidan buatan atau sintetik. Sebagai contoh antioksidan

sintetik adalah butylated hydroxyanisol (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT),

tertiary butylhydroquinone (TBHQ) dan ester dari asam galat contohnya propil

gallate (PG). Antioksidan alami biasanya ditemukan pada tanaman dan utamanya

merupakan senyawa fenolik. Sebagai contoh senyawa antioksidan alami adalah

tokoferol, flavonoid, dan asam fenolik (Pokorny, Yanishlieva and Gordon, 2001).

Karena antioksidan sintetik dapat berperan sebagai promotor penyakit kanker maka

antioksidan sintetik sudah mulai ditinggalkan (Olajire and Azeez, 2011).

Beras dikonsumsi secara luas dengan lebih dari setengah populasi yang

ada di dunia. Beras sendiri dibagi menjadi beberapa jenis antara lain beras putih dan

beras yang berwarna. Beras hitam digunakan sebagai supleman karena

mengandung antosianin dengan intensitas tinggi yang ada pada lapisan aleuron dan

dikarakterisasikan dengan warna ungu gelap (Chiang, Wu, Yeh, Chu, Lin and Lee,

2006). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak dari beras hitam dapat

digunakan sebagai antioksidan dan sebagai antiinflamasi (Hu, Zawistowski, Ling

and Kitts, 2003).

Ekstraksi beras hitam digunakan etanol karena etanol tidak beracun, dapat

terabsorbsi dengan baik, sehingga ekstraksi dapat berjalan dengan lebih baik,

kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol diatas 20 %. Pemilihan fraksi air

didasarkan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa beras hitam

Senyawa fenolik dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan

suatu tumbuhan. Kesimpulannya bahwa adanya hubungan antara kemampuan

antioksidan suatu tumbuhan dengan kandungan fenolik totalnya (Donovan, Meyer

and Waterhouse, 1998). Maka pada penelitian ini dilakukan penentuan kandungan

fenolik total dan pengujian aktivitas antioksidan fraksi air ekstrak etanolik beras

hitam yang diduga mengandung senyawa fenolik yang cukup tinggi.

Penentuan kandungan fenolik total dapat menggunakan metode

Folin-Ciocalteu yang akan membentuk kompleks berwarna biru bila bereaksi dengan

senyawa fenolik. Penentuan kandungan fenolik total digunakan standar asam galat

karena asam galat lebih stabil, selain itu asam galat juga merupakan senyawa

fenolik yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Hasil pengukuran senyawa

fenolik dinyatakan sebagai massa ekivalen asam galat (Nurhayati, Siadi dan

Herjono, 2012).

Salah satu metode yang cukup populer untuk menentukan aktivitas

antioksidan suatu senyawa adalah dengan menggunakan radikal

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). Melalui metode ini maka dapat mengetahui Inhibition

Concentration (IC50) suatu senyawa. IC50merupakan konsentrasi yang dibutuhkan

oleh substrat untuk menghambat 50 % radikal DPPH. DPPH merupakan metode

kolorimetri dan akan memberikan absorbansi maksimum pada waktu 30 menit dan

memiliki panjang gelombang maksimum 517 nm (Molyneux, 2004).

1. Permasalahan

a. Berapakah kadar fenolik total fraksi air ekstrak etanolik beras hitam yang

b. Berapakah nilai aktivitas antioksidan dari fraksi air ekstrak etanolik beras

hitam dengan menggunakan radikal DPPH yang dinyatakan dengan IC50?

2. Keaslian penelitian

Penelitian Chiang et al., (2006) yang berjudul “Antioxidant Effects of

Black Rice Extract through the Induction of Superoxide Dismutase and Catalase

Activities”. Menyatakan ekstrak beras hitam secara signifikan dapat menghambat

oksidasi LDL bila dibandingkan dengan ekstrak beras putih, menggunakan serbuk

beras hitam dan direflux dengan air destilasi selama lima hari pada suhu 80oC.

Penelitian Hu, Zawistowski, Ling and David (2003)yang berjudul “Black

Rice (Oryza sativa L. indica) Pigmented Fraction Suppresses both Reactive Oxygen

Species and Nitric Oxide in Chemical and Biological Model Systems”. Menyatakan

ekstraksi beras hitam dengan metanol dalam asam klorida 1 % kemudian

didapatkan ekstrak beras hitam. Kemampuan ekstrak tersebut di tunjukkan karena

kemampuannya mencegah human LDL oxidation in vitro, Effect of BRE (Black Rice

Extract) on Preventing Nitric Oxide Production in Lipopolysaccharida

(LPS)-Stimulated Macrophage Cells.

Penelitian Kaneda, Kobo and Sakurai (2006) yang berjudul“Antioxidative

Compounds in the Extracts of Black Rice Brans” beras hitam diekstrak dengan

menggunakan etanol 50 % kemudian pelarut diuapkan dengan evaporasi pada suhu

40-45oC. Pengukuran kandungan fenolik total dilakukan dengan metode

Reversed Phase Thin Layer Chromato-Graphy (TLC)-Scanning Densitometric

Method dan dilanjutkan dengan analisis menggunakan HPLC.

Penelitian Park, Sam, Kim and Chang (2008) yang berjudul“Isolation of

Anthocyanin from Black Rice and Screening of its Antioxidant Activities”. Sebanyak

0,5 g beras hitam direndam dengan 50 ml etanol yang mengandung 1 %

trifloroasetat kemudian ekstrak disaring dan divakum dengan rotary evaporator

pada suhu 30oC. Kemudian dilakukan pemurnian dengan menggunakan

kromatografi kolom.

Beda penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu, pada penelitian ini

pelarut yang digunakan adalah etanol, kemudian dilakukan fraksinasi lebih lanjut

dengan menggunakan wasbensin dan etil asetat. Fraksi air yang didapatkan dari

hasil fraksinasi etil asetat kemudian dilakukan pengukuran kandungan fenolik total

dengan metode Folin-Ciocalteu dan pengujian aktivitas antioksidan dengan metode

DPPH dan diukur menggunakan spektrofotometer UV-VIS.

3. Manfaat penelitian

a. Manfaat metodologis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai metode penentuan kandungan

fenolik total dan uji aktivitas antioksidan menggunakan radikal DPPH suatu

tumbuhan.

b. Manfaat teoretis

Mendapatkan kadar fenolik total serta nilai IC50 dari fraksi air ekstrak

c. Manfaat praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai potensi dari

aktivitas antioksidan beras hitam, sehingga dapat digunakan sebagai

pertimbangan untuk pemeliharaan kesehatan manusia.

4. Tujuan umum dan khusus

a. Tujuan umum Mengetahui kandungan fenolik total dan pengujian aktivitas

antioksidan fraksi air ekstrak etanolik beras hitam.

b. Tujuan khusus

1) Mengetahui kadar fenolik total fraksi air ekstrak etanolik beras

hitam berdasarkan nilai ekivalen asam galat.

2) Mengetahui aktivitas antioksidan dari fraksi air ekstrak etanolik

beras hitam dengan menggunakan radikal DPPH yang dinyatakan

BAB II

PENELAAHAN PUSTAKA

A. Beras Hitam

1. Sistematika beras hitam

Berikut sistematika beras hitam menurut UniProt (2013).

Kingdom : Plantae

Subkingdom : Tracheobionta

Superdivision : Spermatophyta

Division : Magnoliophyta

Class : Liliopsida

Subclass : Commelinidae

Order : Poales

Family : Poaceae

Genus : Oryza

2. Gambaran umum beras hitam

Beras hitam tergolong langka karena hanya terdapat di Asia. Beras ini

dikenal sebagai beras terlarang (forbidden rice) karena hanya dikonsumsi oleh

kalangan istana. Beras ini berwarna ungu mendekati hitam dikarenakan kulit ari dan

endosperm yang memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi yang merupakan

senyawa dari flavonoid yang larut dalam air. Makin gelap warna beras

menunjukkan kandungan antioksidan juga makin tinggi (Ide, 2010).

Kandungan senyawa flavonoid pada beras hitam lima kali lipat bila

dibandingkan dengan senyawa flavonoid yang ada pada beras putih. Hasil

penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of Nutrition tahun 2008 menyebutkan

ekstrak dari beras hitam dapat digunakan untuk mencegah aterosklerosis

(penyumbatan pembuluh darah jantung), menurunkan kadar trigliserida (lemak

darah) (Ide, 2010). Penelitian sebelumnya menunjukkan fraksi pigmen dari beras

hitam dapat menurunkan stres oksidatif, mencegah penyakit kardiovaskular, dan

dapat digunakan sebagai antiinflamasi (Wang, Han, Zhang, Xia, Zhu, Ma et al.,

2007).

3. Kandungan kimia beras hitam

Beras hitam merupakan makanan kesehatan yang mengandung antosianin

pada lapisan aleuron yang merupakan senyawa fenolik yang memiliki efek

antioksidan. Beras hitam memiliki kandungan antosianin yang lebih tinggi bila

dibandingkan dengan beras putih (Wang et al., 2007). Selain antosianin beras hitam

dibanding beras putih. Kandungan mineral yang terdapat pada beras hitam seperti

seperti Fe, Zn, Mn dan P (Kristamtini, Taryono, Basunanda, Murti, Supriyanta,

Widyayanti et al., 2012).

B. Senyawa Fenolik

Definisi umum mengenai senyawa fenolik adalah setiap komponen yang

mengandung cincin benzen dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Contoh senyawa

fenolik adalah asam fenolik, flavonoid, tanin terkondensasi, kumarin, dan alkil

resorsinol (Dykes and Rooney, 2007). Selama dua dekade terjadi peningkatan

penelitian yang menunjukkan efek perlindungan oleh senyawa polifenol yang ada

pada tanaman. Efek tersebut antara lain antioksidan, antiinflamasi, antiproliferative,

antimutagenik, antimikrobial, antikarsinogenik, dan pencegahan terhadap penyakit

jantung (Ghosh and Konishi, 2007). Senyawa fenolik yang terdapat pada sayuran,

buah-buahan, rempah, dan obat herbal dapat digunakan untuk pencegahan terhadap

terjadinya penyakit kanker. Polifenol pada teh dan beberapa komponen yang

terdapat pada tanin menunjukkan efek sebagai antikarsinogenik (Chaisawvong and

Sangsrichan, 2009).

Senyawa antioksidan merupakan derivat dari senyawa fenol. Fenol

merupakan pendonor hidrogen yang baik yang dapat menjebak senyawa radikal

contohnya adalah superoxide anion yang berasal dari metabolisme sel atau dari asap

rokok, karena adanya penghambatan tersebut menyebabkan reaksi berantai dari

senyawa radikal tersebut dapat dihentikan. Radikal fenoksi yang terbentuk sebagai

efek resonansi. Karena alasan ini maka derivat dari fenol atau polifenol merupakan

donor hidrogen yang baik yang dapat menghambat reaksi yang terjadi oleh senyawa

radikal. Senyawa fenol juga disebut sebagai inhibitor radikal (Togo, 2004).

Gambar 1. Reaksi pembentukan radikal fenoksi menurut Togo (2004)

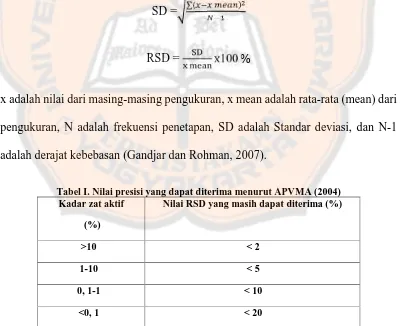

C. Metode Folin-Ciocalteu

Pengukuran kandungan fenolik total dapat menggunakan reagen

Folin-Ciocalteu. Metode Folin-Ciocalteu digunakan untuk menentukan polifenol secara

kolorimetri. Reaksi senyawa Folin-Ciocalteu melalui oksidasi dan reduksi senyawa

fenolik pada medium alkali akan menghasilkan kompleks molybdenum-tungstat

yang berwarna biru dengan absorbsi serapan maksimum pada 730-770 nm. Warna

yang terbentuk akan makin pekat setara dengan konsentrasi senyawa fenolik yang

terdapat pada larutan uji (Suteerapataranon and Pudta, 2008).

Pereaksi Folin-Ciocalteu merupakan suatu larutan kompleks polimerik

yang terbentuk dari asam fosfomolibdat dan asam hetero poli fosfotungstat.

Pereaksi ini terbuat dari air, natrium tungstat, natrium molibdat, asam fosfat, asam

klorida, litium sulfat, dan bromin. Penentuan kadar fenolik total dapat

menggunakan standar asam galat, karena asam galat lebih stabil apabila digunakan

sebagai standar. Asam galat juga merupakan senyawa fenol yang memiliki aktivitas

Prinsip dari metode Folin-Ciocalteu adalah kemampuan reduksi dari gugus

fungsional senyawa fenol. Oksidasi dan reduksi ion fenolat terjadi pada suasana

basa. Terjadinya reduksi kompleks fosfotungstat-fosfomolibdenum (reagen

Folin-Ciocalteu) akan merubah pereaksi tersebut menjadi berwarna biru. Warna yang

terbentuk akan makin pekat setara dengan meningkatnya kadar fenolik dalam

sampel. Penentuan kandungan fenolik total dapat ditentukan menggunakan reagen

Folin-Ciocalteu dengan standar asam galat dan hasil pengukuran dinyatakan

sebagai massa ekivalen asam galat (Arbianti, Utami, Kurmana and Sinaga, 2007).

D. Radikal Bebas

Radikal bebas didefinisikan sebagai suatu molekul atau fragmen molekul

yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di dalam atom

atau orbital molekul. Elektron yang tidak berpasangan ini akan menyebabkan

radikal bebas ini bersifat reaktif (Valko, Leibfritz, Mocol, Cronin, Mazur and Telser,

2006). Karena sifat reaktif dari suatu senyawa radikal bebas, sehingga senyawa ini

dapat bereaksi dengan, protein, lipid, karbohidrat dan DNA. Radikal bebas akan

menyerang molekul stabil yang ada paling dekat di sekitarnya kemudian

mengambil elektron dari molekul tersebut. Karena molekul yang diserang radikal

bebas mengalami kehilangan elektronnya sendiri maka molekul itu dapat menjadi

radikal dan menyerang molekul stabil lainnya. Karena alasan inilah maka radikal

bebas dapat menyebabkan terjadinya reaksi yang berantai (Badarinath,

Mallikarjuna, Chetty, Ramkanth, Rajan and Gnanaprakash, 2010). Senyawa

fosfolipid terdapat pada semua membran biologis yang merupakan substrat yang

dengan reaksi autooksidasi. Mekanisme dari reaksi autooksidasi terdiri dari 3 tahap,

yaitu insiasi, propagasi dan terminasi (Pokorny et al., 2001).

Secara normal tubuh akan memproduksi radikal sebagai hasil dari

metabolisme sel. Radikal yang terbentuk dapat menjadi berbahaya karena tidak

adanya keseimbangan antara antioksidan dalam tubuh. Radikal yang terbentuk

dapat berupa derivat oksigen atau yang biasanya disebut dengan Reactive Oxygen

Species (ROS) dan derivat dari nitrogen yang disebut dengan Reactive Nitrogen

Species (RNS). Molekul dari derivat oksigen yang bersifat sebagai radikal reaktif,

yaitu superoxide anion radical, radical hydroxyl, peroxyl, dan alkoxyl, sedangkan

derivat oksigen yang tidak bersifat reaktif, yaitu hydrogen peroxide. Radikal bebas

yang berasal dari derivat nitrogen, yaitu nitric oxide dan peroxynitrite anion. Bila

ROS menyerang bagian sel dalam tubuh disebut dengan stres oksidatif (oxidative

strees), sedangkan bila RNS menyerang bagian sel dalam tubuh manusia disebut

stres nitrosatif (nitrosative strees) (Badarinath et al., 2010).

Stres oksidatif disebabkan karena sel tubuh memerlukan oksigen untuk

melakukan metabolisme di mitokondria. Hasil metabolisme tersebut selain

menghasilkan energi dalam bentuk adenosin triphosphate (ATP) juga

menghasilkan senyawa radikal ROS. Kelebihan ROS yang terbentuk dapat

menyebabkan terjadinya efek yang berbahaya, karena senyawa-senyawa tersebut

dapat merusak lipid seluler, protein dan DNA, kemudian akan mengubah fungsi

Stres nitrosatif disebabkan oleh nitric oxide yang merupakan radikal yang

dihasilkan dalam tubuh. Stres nitrosatif kemudian dapat mengubah struktur protein

dan menghambat fungsi normal protein tersebut. Ketika terjadinya proses inflamasi,

sel imun akan memproduksi superoxide anion radical dan nitric oxide. Pada

keadaan ini superoxide anion radical dan nitric oxide akan bereaksi membentuk

suatu produk dengan jumlah yang signifikan yang disebut dengan peroxynitrite

anion. Senyawa peroxynitrite anion merupakan agen oksidasi yang poten yang

dapat menyebabkan fragmentasi DNA dan oksidasi lipid (Valko et al., 2006).

E. Antioksidan

Antioksidan dalam dunia kesehatan memiliki peran yang sangat penting

karena senyawa tersebut secara klinis terbukti dapat mengurangi resiko terhadap

beberapa penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes. Karakteristik utama

dari senyawa antioksidan dalam pencegahan beberapa penyakit ini dikarenakan

kemampuan antioksidan dalam menangkap radikal bebas. Karena sifat reaktif dari

radikal bebas tersebut, sehingga dapat mengangguan fungsi normal sel dan dapat

menyebabkan terjadinya beberapa penyakit degeneratif. Karena adanya masalah

tersebut oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat mencegah terhadap

pengaruh buruk dari senyawa radikal bebas (Kuntorini dan Astuti, 2010).

Metode untuk mencegah terhadap pengaruh adanya radikal adalah dengan

menggunakan bahan spesifik yang dapat mencegah terjadinya radikal bebas atau

saat ini lebih dikenal dengan senyawa antioksidan. Antioksidan pertama kali

2001). Antioksidan sendiri merupakan senyawa kimia yang dapat menyumbangkan

satu atau lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut

menjadi tidak reaktif dan reaksi berantai dapat dihentikan. Tubuh manusia

mempunyai cadangan antioksidan seperti glutation yang dapat melawan efek

negatif dari radikal bebas akan tetapi hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Oleh

karena itu, diperlukan antioksidan eksogen yang dapat digunakan untuk mencegah

efek negatif dari radikal bebas. Penggunaan antioksidan saat ini makin meluas

dikarenakan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai peran dari

antioksidan dalam mencegah berbagai penyakit seperti penyakit jantung,

aterosklerosis, kanker serta gejala penuaan yang ditimbulkan oleh senyawa radikal

bebas (Kuncahyo dan Sunardi, 2007).

Berdasarkan sumbernya antioksidan digolongkan menjadi dua tipe, yaitu

antioksidan sintetik dan antioksidan alami. Antioksidan sintetik yang cukup populer

dan merupakan senyawa fenolik adalah BHA, BHT, TBHQ dan ester dari asam galat

contohnya PG (Pokorny et al., 2001). Penggunaan antioksidan sintetik mulai

diwaspadai karena efek toksik yang mungkin ditimbulkan bila digunakan dalam

jangka waktu lama. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain dalam melawan

senyawa radikal bebas, yaitu dengan menggunakan antioksidan alami yang dinilai

lebih aman (Olajire and Azeez, 2011). Antioksidan alami sudah digunakan dalam

waktu yang lama. Antioksidan alami biasanya ditemukan pada tanaman dan

utamanya merupakan senyawa fenolik. Sebagai contoh senyawa antioksidan alami

adalah tokoferol, flavonoid, dan asam fenolik. Tokoferol dapat diklasifikasikan

yaitu α , β , ƴ , δ . Flavonoid merupakan senyawa fenolik yang terdapat pada tanaman

yang memiliki struktur dasar C6-C3-C6 dengan terikat pada dua cincin aromatis.

Contoh senyawa flavonoid adalah epigenin, antosianin, quersetin dan lain-lain

(Pokorny et al., 2001).

Beradasarkan mekanisme kerjanya antioksidan dibagi menjadi dua, yaitu

antioksidan enzimatik dan antioksidan non enzimatik. Antioksidan enzimatik

terdiri dari superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), catalase

(CAT), sedangkan antioksidan non enzimatik antara lain adalah ascorbic acid

(vitamin C),α -tocopherol (vitamin E), gluthathione (GSH), carotenoid, flavonoids,

dan antioksidan lainnya. Baik antioksidan enzimatik maupun antioksidan

non-enzimatik keduanya sama-sama berfungsi untuk mencegah terhadap pengaruh

buruk radikal bebas (Valko et al., 2006).

F. Metode DPPH

Pengujian aktivitas antioksidan suatu senyawa dapat menggunakan

metode DPPH. DPPH merupakan suatu radikal bebas yang stabil, kestabilan dari

radikal DPPH disebabkan oleh adanya delokalisasi pasangan elektron secara

menyeluruh. Biasanya senyawa antioksidan adalah senyawa fenol yang mempunyai

gugus hidroksi (-OH) yang dapat mendonorkan atom hidrogen kepada radikal

DPPH (Sulistiyowati, Cahyono dan Swastawati, 2013). Metode DPPH memberikan

serapan kuat pada panjang gelombang 517 nm yang menghasilkan warna violet

gelap. Prinsip dari metode DPPH adalah melalui donor elektron oleh senyawa

antioksidan menyebabkan elektron pada radikal DPPH menjadi berpasangan

kemudian akan terjadi pemudaran warna larutan DPPH yang sebanding dengan

jumlah elektron yang diambil. Makin kuat kemampuan senyawa antioksidan dalam

menangkal radikal DPPH maka warna yang dihasilkan juga akan makin memudar

(Kuncahyo dan Sunardi, 2007).

Pengujian senyawa antioksidan secara kuantitatif dapat menggunakan

metode DPPH karena uji senyawa antioksidan dengan metode tersebut cukup

sederhana, mudah, cepat, peka dan memerlukan sedikit sampel. Uji aktivitas

penangkapan radikal DPPH dapat dinyatakan dalam nilai IC50. Nilai IC50

menunjukkan konsentrasi senyawa antioksidan yang dibutuhkan untuk

menghambat 50 % radikal DPPH (Kuntorini dan Astuti, 2010). Makin kecil nilai

IC50 menunjukkan makin besarnya kemampuan antioksidan suatu senyawa yang

digunakan (Kristiana, Ariviani dan Khasanah, 2012).

G. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan peristiwa perpindahan masa suatu zat aktif yang

semula berada di dalam sel kemudian akan ditarik oleh cairan penyari, sehingga zat

aktif dalam sampel tersebut dapat larut dalam cairan penyari. Penyarian simplisia

akan makin efektif bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan

cairan penyari makin luas, sehingga dengan demikian makin luas permukaan serbuk

simplisia maka proses penyarian juga akan makin baik. Cairan penyari yang

terus-menerus mendesak zat yang terkandung dalam simplisia tersebut (Depkes RI,

1986).

Maserasi berasal dari kata macerase yang berarti mengairi, melunakkan.

Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana, yaitu dengan

menghaluskan simplisia dengan dipotong-potong hingga berbentuk serbuk

kemudian disatukan dengan bahan pengekstraksi. Hasil rendaman tersebut

kemudian disimpan di tempat yang terlindung cahaya langsung dan dikocok

kembali. Lama waktu untuk melakukan maserasi berbeda-beda. Farmakope

Indonesia mencantumkan waktu maserasi dapat dilakukan antara 4-10 hari.

Berdasarkan pengalaman waktu maserasi yang paling memadai adalah lima hari.

Pada saat melakukan maserasi, sampel yang direndam dalam cairan penyari harus

dilakukan penggojokan berulang kira-kira dua sampai tiga kali sehari (Voigt, 1995).

Maserasi digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung zat aktif

yang mudah larut dalam cairan penyari yang digunakan. Simplisia yang digunakan

juga tidak boleh mudah mengembang dalam cairan penyari. Cairan penyari yang

dapat digunakan dengan metode maserasi dapat berupa air, etanol, air-etanol atau

pelarut lain (Depkes RI, 1986).

H. Spektrofotometri

Spektrofotometer adalah suatu instrumen yang digunakan untuk

mengetahui serapan atau emisi radiasi elektromagnetik sebagai fungsi dari panjang

gelombang. Satuan yang digunakan untuk menyatakan panjang gelombang adalah

gelombang adalah lamda (λ ). Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang

antara 200-400 nm, sedangkan visible mempunyai panjang gelombang antara

400-750 nm (Gandjar dan Rohman, 2007).

Absorbsi cahaya ultraviolet atau cahaya tampak akan mengakibatkan

terjadiya transisi elektron. Transisi elektron didefinisikan sebagai promosi elektron

dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi yang

berenergi lebih tinggi. Panjang gelombang cahaya ultraviolet dan cahaya tampak

akan berbeda-beda untuk tiap senyawa tergantung pada mudahnya promosi elektron.

Makin besar energi yang dibutuhkan oleh molekul untuk mempromosikan elektron,

maka panjang gelombang yang diserap akan makin pendek. Sebaliknya makin kecil

energi yang dibutuhkan untuk promosi elektron maka panjang gelombang yang

diserap juga akan makin besar. Senyawa berwarna akan menyerap cahaya pada

daerah tampak dan memiliki elektron yang mudah untuk dipromosikan

dibandingkan senyawa yang tidak berwarna akan memiliki panjang gelombang

ultraviolet yang lebih pendek. Secara umum transisi elektron yang terlibat dalam

penyerapan radiasi ultraviolet dan visibel adalah elektron sigma, elektron phi, dan

elektron bukan ikatan atau non bonding electron (Fessenden dan Fessenden, 1995).

Pada analisis kuantitatif pengukuran dilakukan dengan menembakkan

berkas radiasi pada sampel yang digunakan. Radiasi yang diserap oleh cuplikan

kemudian dapat ditentukan dengan membandingkan antara sinar yang diteruskan

dengan sinar yang ditangkap. Penggunaan spektrofotometri visibel harus

1. Untuk senyawa yang tidak berwarna dapat dilakukan dengan mereaksikan

terlebih dahulu senyawa tersebut menjadi senyawa yang berwarna sehingga dapat

diukur.

2. Waktu operasional (operating time).

Tujuan menentukan operating time adalah untuk mengetahui waktu

pengukuran yang tepat hingga didapatkan absorbansi yang stabil.

3. Pemilihan panjang gelombang

Untuk analisis kuantitatif, panjang gelombang yang digunakan adalah

panjang gelombang yang memiliki absorbansi yang paling maksimal.

4. Pembuatan kurva baku

Kurva baku merupakan hubungan antara absorbansi (y) dan konsentrasi

(x). Kurva baku yang baik bila nilai koefisien korelasi (r) yang dihasilkan

mendekati +1 atau -1.

5. Pembacaan absorbansi sampel

Pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer disarankan adalah antara

0,2-0,8 nm (Gandjar dan Rohman, 2007).

I. Validasi Metode Analisis

Paramater dalam melakukan analisis suatu metode antara lain mencakup

1. Presisi

Presisi atau ketepatan dalam suatu metode analisis dapat tercapai apabila

dalam satu seri pengukuran mempunyai selisih yang sangat kecil antara yang satu

dengan yang lain. Nilai presisi dinyatakan dalam Standar Deviation Relative (RSD)

atau yang biasa dikenal dengan koefisien variasi (CV) yang merupakan ukuran

ketepatan relatif dan umumnya dinyatakan dalam persen. Makin kecil nilai RSD

dari hasil pengukuran maka dapat dikatakan metode yang digunakan memiliki

presisi yang makin tepat. Rumus perhitungan SD dan RSD dijabarkan sebagai

berikut:

SD = ( )

RSD = x100%

x adalah nilai dari masing-masing pengukuran, x mean adalah rata-rata (mean) dari

pengukuran, N adalah frekuensi penetapan, SD adalah Standar deviasi, dan N-1

adalah derajat kebebasan (Gandjar dan Rohman, 2007).

Tabel I. Nilai presisi yang dapat diterima menurut APVMA (2004) Kadar zat aktif

(%)

Nilai RSD yang masih dapat diterima (%)

>10 < 2

1-10 < 5

0, 1-1 < 10

2. Linearitas

Linearitas adalah kemampuan suatu metode analisis memberikan respon

yang secara langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik,

proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Linearitas dapat dinyatakan

dengan persamaam y = bx + a (Harmita, 2004). Menurut APVMA (2004) koefisien

korelasi yang baik bila r> 0,99.

3. Spesifisitas.

Adalah kemampuan suatu metode untuk mengukur analit yang digunakan

tanpa adanya intervensi dengan komponen lain yang ada di dalam campuran larutan

tersebut. Dengan adanya spesifisitas suatu metode, sehingga memungkinkan untuk

mencegah adanya senyawa lain yang bukan merupakan tujuan dari penelitian dapat

terdeteksi oleh instrumen yang digunakan (APVMA, 2004).

J. Landasan Teori

Radikal bebas adalah molekul atau fragmen molekul yang memiliki

elektron yang tidak berpasangan pada atom atau orbital molekul, sehingga senyawa

ini bersifat reaktif dan dapat menyerang molekul yang ada di dalam tubuh manusia

untuk mendapatkan pasangan elektron. Dalam tubuh radikal bebas dapat

menyerang protein, lipid, karbohidrat dan DNA, sehingga dapat menyebabkan

terjadinya beberapa penyakit seperti kanker, inflamasi, jantung, penuaan dini dan

penyakit degeneratif lainnya. Secara normal di dalam tubuh terbentuk radikal bebas

berbahaya bila tidak adanya keseimbangan antara radikal bebas yang terbentuk

dengan antioksidan dalam tubuh.

Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi menjadi dua, yaitu antioksidan

alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami diperoleh dari tanaman dan

biasanya merupakan senyawa fenolik, sedangkan antioksidan sintetik sebagai

contohnya adalah BHA, BHT, TBHQ, dan propil galat. Penggunaan antioksidan

sintetik sudah mulai ditinggalkan karena antioksidan sintetik bila digunakan dalam

jangka waktu lama dapat menjadi promotor terhadap penyakit tumor dan kanker.

Berdasarkan mekanisme kerjanya antioksidan dibedakan menjadi dua, yaitu

antioksidan enzimatik dan antioksidan non enzimatik.

Beras hitam mengandung antosianin, protein, vitamin, mineral dan

kandungan serat yang tinggi. Kemampuan aktivitas antioksidan dari beras hitam

disebabkan karena kandungan fenolik yang terdapat pada beras hitam. Senyawa

fenolik bekerja dengan cara mereduksi radikal bebas, sehingga reaksi berantai dapat

dihentikan.

Penentuan kandungan fenolik total dapat menggunakan metode

Folin-Ciocalteu. Prinsip dari metode ini adalah dengan adanya oksidasi senyawa fenolik

dan reduksi kompleks fosfotungstat-fosfomolibdenum (reagen Folin-Ciocalteu)

yang menghasilkan kompleks berwarna biru. Warna yang terbentuk akan makin

Penentuan aktivitas antioksidan dapat menggunakan metode DPPH.

Prinsip dari metode DPPH adalah adanya reduksi radikal DPPH oleh senyawa

antioksidan yang menyebabkan pemudaran warna DPPH. Biasanya senyawa

antioksidan adalah senyawa fenol yang dapat mendonorkan elektronnya kepada

radikal DPPH. Kemampuan aktivitas antioksidan suatu senyawa makin meningkat

sebanding dengan penurunan intensitas warna larutan DPPH.

K. Hipotesis

Fraksi air ekstrak etanolik beras hitam memiliki kandungan senyawa

fenolik yang dinyatakan sebagai massa ekivalen asam galat per gram fraksi air

ekstrak etanolik beras hitam dan memiliki aktivitas antioksidan yang lebih besar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk observasional dan eksperimental

dengan rancangan acak sederhana.

B. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas berupa konsentrasi fraksi air ekstrak etanolik beras hitam.

2. Variabel tergantung berupa aktivitas antioksidan fraksi air ekstrak etanolik beras

hitam untuk menangkap radikal DPPH (% IC).

3. Variabel pengacau terkendali berupa tempat tumbuh, waktu pemanenan, dan

cara panen beras hitam.

4. Variabel pengacau tidak terkendali berupa cahaya matahari, cuaca, komposisi

senyawa dalam ekstrak, dan curah hujan.

C. Definisi Operasional

1. Ekstrak etanolik beras hitam adalah sari hasil proses maserasi beras hitam

dengan penyari etanol 70 % yang kemudian diuapkan dengan vacuum rotary

evaporator.

2. Fraksi air adalah hasil dari ekstrak etanolik yang dilarutkan dengan air hangat,

kemudian difraksinasi dengan menggunakan wasbensin. Fraksi air yang

didapatkan kemudian difraksinasi lebih lanjut menggunakan etil asetat,

3. Persen inhibition concentration (% IC) adalah persen yang menyatakan

kemampuan fraksi air ekstrak etanolik beras hitam untuk menangkap radikal

DPPH.

4. Inhibition concentration 50 (IC50) adalah nilai konsentrasi dari fraksi air ekstrak

etanolik beras hitam yang dapat menghasilkan penangkapan sebesar 50 %

radikal DPPH.

D. Bahan dan Alat Penelitian 1. Bahan penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah beras hitam (Oryza sativa

L. subsp. indica) yang diperoleh di daerah Ledokwareng, Sardonoharjo, Ngaglik,

Sleman, Yogyakarta. akuades (Laboratorium Farmasi Fisika Fakultas Farmasi

Universitas Sanata Dharma); bahan kualitas pro analitik E. Merck meliputi:

metanol, bahan kualitas pro analitik Sigma Chem. Co., USA, yaitu: DPPH

(1,1-difenil-2 pikrilhidrazil), reagen Folin-Ciocalteu dan rutin, asam galat; bahan

kualitas teknis Brataco Chemica, yaitu wasbensin dan etil asetat; bahan kualitas

teknis CV. General Labora, yaitu aluminium foil.

2. Alat penelitian

Blender, neraca analitik (Scaltec SBC 22, BP 160P), vacuum rotary

evaporator (Janke & Kunkel), waterbath (labo-tech, Heraeus), vortex (Janke &

Kunkel), spektrofotometer UV-Vis (Perkin Elmer Lamda 20), corong Buchner,

oven, mikropipet 10-1000 µl; 1-10 ml (Acura 825, Socorex), tabung reaksi bertutup,

dan alat-alat gelas yang lazim digunakan di laboratorium analisis (Pyrex-Germany

E. Tata Cara Penelitian 1. Determinasi beras hitam

Determinasi beras hitam dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi,

Fakultas Farmasi USD menurut USDA (2012).

2. Pengumpulan bahan

Beras hitam diperoleh dari hasil pertanian di daerah Ledokwareng

Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. Pengambilan beras hitam dengan kriteria berwarna

hitam segar dan pada saat usia sekitar 4-5 bulan.

3. Preparasi sampel

Sebanyak 100 g beras hitam segar, dibersihkan, lalu dikeringkan anginkan

pada suhu ruangan. Kemudian beras dihaluskan dengan blender. Beras yang telah

dihaluskan dituang ke dalam bejana maserasi, ditambah cairan penyari etanol

sampai terendam sempurna, dan dicampur homogen.

Campuran dimaserasi selama lima hari pada suhu ruangan. Filtrat

diperoleh melalui penyaringan menggunakan kertas saring dengan bantuan corong

Buchner dan pompa vakum. Ampas penyaringan diremaserasi dengan etanol

secukupnya selama lima hari. Kemudian filtratnya dicampurkan dengan filtrat

terdahulu. Keseluruhan filtrat yang diperoleh diuapkan pelarutnya hingga diperoleh

ekstrak etanolik beras hitam.

4. Pembuatan fraksi air

Ekstrak etanolik beras hitam ditambah 300 ml air hangat dan dilakukan

wasbensin (1:1 v/v), kemudian didiamkan sampai terpisah sempurna. Fase air akan

berada pada bagian bawah, sedangkan fase wasbensin berada pada bagian atas.

Dari hasil ekstraksi cair-cair tersebut diperoleh dua fraksi, yaitu fraksi

wasbensin dan fraksi air. Selanjutnya, fraksi air diekstraksi lagi menggunakan etil

asetat dengan perbandingan larutan fraksi air : etil asetat (1:1 v/v), sehingga

didapatkan fraksi air dan etil asetat. Setelah dipisahkan fraksi air diuapkan dengan

vacuum rotary evaporator. Lalu fraksi yang telah kering digunakan untuk analisis

lebih lanjut.

5. Pembuatan larutan DPPH, pembanding, dan uji

a. Larutan uji untuk penentuan kandungan fenolik total

Sebanyak 9,5 mg fraksi air ditimbang, kemudian diencerkan dengan metanol

p.a sampai 10 ml, sehingga didapatkan konsentrasi sebesar 950 μ g/ml.

b. Pembuatan larutan asam galat

Sebanyak 25 mg asam galat ditimbang dan diencerkan dengan metanol p.a :

aquadest (1:1) sampai 50 ml sehinggga didapatkan konsentrasi 500 μ g/ml. Diambil

sebanyak 2; 3; 4; 5; 6 ml larutan tersebut kemudian diencerkan dengan metanol p.a :

aquadest (1:1) hingga 25 ml kemudian akan diperoleh larutan asam galat dengan

konsentrasi 40; 60; 80; 100; 120 μ g/ml.

c. Pembuatan larutan DPPH

Sejumlah DPPH dilarutkan ke dalam metanol p.a, sehingga diperoleh

larutan DPPH dengan konsentrasi 0,4 mM. Larutan tersebut ditutup dengan

d. Pembuatan larutan stok rutin

Sebanyak 2,5 mg stok rutin ditimbang dan ditambahkan metanol p.a

hingga 10 ml.

e. Pembuatan larutan seri

Diambil 0,5; 1,0; 1,5; 2, dan 2,5 larutan stok rutin dan diencerkan dengan

metanol p.a hingga 25 ml pada labu ukur, sehingga akan diperoleh larutan dengan

konsentrasi 5; 10; 15; 20; 25μ g/ml.

f. Pembuatan larutan uji aktivitas antioksidan dari ekstrak beras hitam

Sebanyak 25 mg ekstrak ditimbang dan dilarutkan dengan metanol p.a

sampai 25 ml dan didapatkan konsentrasi 1 mg /ml. Dari larutan tersebut diambil

sebanyak 0,5; 1; 1,5; 2 dan 2,5 ml lalu ditambahkan dengan metanol p.a hingga 10

ml, sehingga didapat konsentrasi 50; 100; 150; 200; 250μ g/ml.

6. Uji pendahuluan

a. Uji fenolik

Sejumlah 0,5 ml larutanuji 950 μ g/ml dan larutan pembandingasam galat

120 μ g/mldimasukkan masing-masing dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2,5

ml larutan reagen Folin-Ciocalteu yang diencerkan dengan aquadest (1/10 v/v).

Larutan tersebut kemudian ditambahkan dengan 7,5 ml natrium bikarbonat 1M.

Setelah 10 menit warna larutan diamati.

b. Uji pendahuluan aktvitas antioksidan

Sebanyak 1 ml larutan DPPH dimasukkan dalam masing-masing 3 tabung

reaksi. Pada masing-masing tabung reaksi kemudian ditambahakan dengan 1 ml

larutan uji konsentrasi 150 µg/ml. Selanjutnya, diencerkan dengan 3 ml metanol p.a.

Larutan tersebut divortex 30 detik. Setelah 30 menit diamati perubahan warna yang

terjadi.

7. Optimasi metode penentuan kandungan fenolik total

a. Penentuan operating time (OT)

Dibuat larutan baku asam galat konsentrasi 40; 80; dan 120 µg/ml dan

masing-masing larutan diambil 0,5 ml dan ditambahkan dengan 5 ml reagen

Folin-Ciocalteu yang diencerkan dengan aquadest (1:1). Kemudian larutan tersebut

ditambahakan dengan 4 ml larutan natrium bikarbonat 1 M. Absorbansinya diukur

pada panjang gelombang 750 nm selama 30 menit. Pengerjaan dilakukan tiga kali

replikasi. Operating time tercapai ketika absorbansi larutan telah stabil.

b. Penentuan panjang gelombang maksimum

Dibuat larutan baku asam galat dengan konsentrasi 40; 80; dan 120 µg/ml

dan masing-masing diambil sebanyak 0,5 ml dan ditambahkan dengan 5 ml reagen

Folin-Ciocalteu yang telah diencerkan dengan air (1:1) kemudian larutan

ditambahkan 4 ml larutan natrium karbonat 1M. Didiamkan selama OT kemudian

diukur absorbansinya pada panjang gelombang 600-800 nm.

8. Penetapan kandungan fenolik total

a. Pembuatan kurva baku asam galat

Sebanyak 0,5 mL larutan asam galat 40; 60; 80; 100; dan 120 µg/ml

(1:10 v/v). Larutan selanjutnya ditambah dengan 4,0 ml natrium bikarbonat 1M.

larutan didiamkan selama OT, absorbansinya diukur pada panjang gelombang

maksimum terhadap blanko yang terdiri atas akuades : metanol p.a. (1:1), reagen

Folin-Ciocalteu, dan larutan natrium bikarbonat 1M. Pengerjaan dilakukan 3 kali.

b. Validasi metode penetapan kandungan fenolik total

Hasil dari prosedur 10 a divalidasi berdasarkan parameter presisi (% RSD),

linearitas (nilai r) serta spesifisitas (spektra kontrol).

c. Estimasi kandungan fenolik total larutan uji

Diambil 0,5 ml larutan uji 950 µg/ml, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur

10 ml, dan dilanjutkan sebagaimana perlakuan pada pembuatan kurva baku asam

galat. Kandungan fenolik total dinyatakan sebagai massa ekivalen asam galat (mg

ekivalen asam galat per gram fraksi air). Dilakukan tiga kali replikasi.

9. Optimasi metode uji aktivitas antioksidan

a. Penentuan panjang gelombang maksimum

Pada tiga labu ukur 10 ml, dimasukkan masing- masing 0,4; 1,2; dan 2 ml

larutan DPPH 0,4 mM. Tiap labu ukur tersebut ditambahkan metanol p.a hingga

tanda batas, sehingga didapatkan konsentrasi DPPH sebesar 0,016; 0,048; dan

0,080 mM. Larutan tersebut divortex 30 detik. Larutan kemudian didiamkan selama

30 menit. Lalu dilakukan pengukuran absorbansinya dengan spektrofotometer

b. Penentuan operating time (OT)

Sejumlah larutan DPPH 0,4 mM dimasukkan ke dalam labu ukur sebanyak tiga

buah berukuran 5 ml. Kemudian masing-masing labu ukur ditambahkan dengan 1

ml larutan pembanding rutin 5; 15; dan 25 µg/ml kemudian ditambahkan metanol

p.a hingga tanda batas. Larutan tersebut divortex selama 30 detik. Setelah itu diukur

absorbansinya dengan spektrofotometri visible pada panjang gelombang hasil

pengukuran selama 1 jam. Perlakuan ini juga dilakukan untuk mencari OT dari

larutan uji fraksi air pada konsentrasi 50, 150, dan 250 µg/ml.

10. Pengujian aktivitas antioksidan

a. Pengukuran absorbansi larutan kontrol

Pada labu takar 5,0 ml, dimasukkan sebanyak 1,0 ml larutan DPPH 0,4

mM kemudian ditambahkan metanol p.a hingga tanda batas. Larutan tersebut

diukur absorbansinya pada saat OT dan panjang gelombang serapan maksimum.

Pengerjaan dilakukan sebanyak tiga kali. Larutan ini digunakan sebagai larutan

kontrol untuk menguji larutan pembanding dan larutan uji.

b. Pengukuran absorbansi larutan pembanding dan uji

Sebanyak 1,0 ml larutan DPPH 0,4 mM dimasukkan ke dalam

masing-masing labu ukur 5,0 ml kemudian ditambah dengan 1,0 ml larutan pembanding 5;

10; 15; 20; 25 μ g/ml dan larutan uji 50; 100; 150; 200; 250 μ g/ml. Selanjutnya,

tambahkan metanol p.a hingga tanda batas. Larutan tersebut kemudian divortex

spektrofotometer visibel pada panjang gelombang maksimum. Pengerjaan

dilakukan sebanyak tiga kali.

c. Validasi metode uji aktivitas antioksidan

Hasil dari prosedur 7 a dan b divalidasi berdasarkan parameter presisi (%

RSD), linearitas (nilai r) serta spesifisitas (spektra kontrol).

d. Prosedur 8 a dan b kemudian dihitung % IC dan IC50untuk rutin dan

fraksi air ekstrak etanolik beras hitam.

F. Analisis Hasil

Kandungan fenolik total dalam fraksi air ekstrak etanolik beras hitam

dihitung sebagai massa ekivalen asam galat per gram fraksi air ekstrak etanolik

beras hitam. Nilai absorbansi larutan uji dimasukkan ke dalam persamaan kurva

baku asam galat, sehingga diperoleh nilai ekivalensi larutan uji terhadap asam galat.

Kemudian dilakukan perhitungan lebih lanjut berdasarkan rumus di bawah.

Kandungan fenolik total

=

Aktivitas penangkapan radikal DPPH (% IC) dihitung dengan rumus :

% IC = 100 %

Data aktivitas dianalisis dan dihitung nilai IC50 melalui persamaan

regresi linear dengan sumbu x adalah konsentrasi larutan uji maupun larutan

bermakna antara IC50 antara larutan pembanding dan larutan uji kemudian

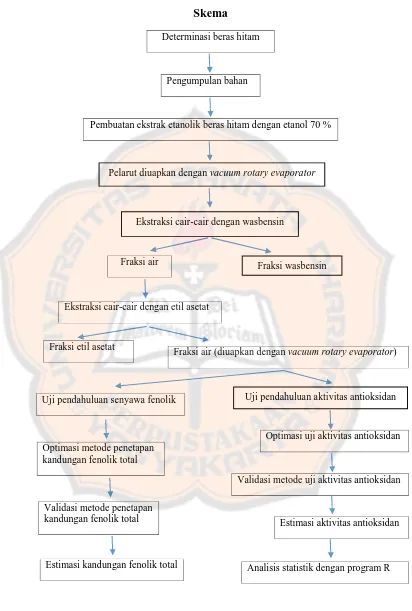

Skema Determinasi beras hitam

Pengumpulan bahan

Pembuatan ekstrak etanolik beras hitam dengan etanol 70 %

Gambar 2. Skema jalannya penelitian

Fraksi air

Ekstraksi cair-cair dengan etil asetat

Fraksi air (diuapkan dengan vacuum rotary evaporator) Fraksi etil asetat

Uji pendahuluan senyawa fenolik

Optimasi uji aktivitas antioksidan Optimasi metode penetapan

kandungan fenolik total

Validasi metode uji aktivitas antioksidan

Validasi metode penetapan

kandungan fenolik total Estimasi aktivitas antioksidan

Estimasi kandungan fenolik total Analisis statistik dengan program R Ekstraksi cair-cair dengan wasbensin

Pelarut diuapkan dengan vacuum rotary evaporator

Fraksi wasbensin

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Determinasi Beras Hitam

Langkah awal untuk melakukan suatu penelitian adalah dengan melakukan

determinasi. Determinasi bertujuan untuk memastikan kebenaran identitas beras

yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga dapat menghindari kemungkinan

kesalahan dalam pengambilan sampel beras hitam. Determinasi beras hitam

dilakukan di Laboratorium Farmakognosi Fitokimia, Fakultas Farmasi Universitas

Sanata Dharma pada tanggal 14 Mei 2013 berdasarkan acuan dari USDA (2012).

Hasil determinasi menunjukkan bahwa memang benar beras yang digunakan adalah

(Oryza sativa L.). Hasil determinasi juga dikuatkan dengan adanya surat

determinasi beras (1 lampiran) yang disetujui oleh Laboratorium Kebun Tanaman

Obat Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

B. Hasil Pengumpulan Bahan

Beras yang digunakan diperoleh langsung dari distributor beras hitam di

daerah Ledokwareng, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 26

Januari 2013. Beras hitam yang digunakan dalam penelitian ini merupakan beras

hitam budidaya yang ditanam melalui pertanian secara organik dan dikonsumsi oleh

masyarakat setempat. Beras hitam yang baik memiliki kriteria sebagai berikut yaitu,

bulan. Pemanenan dilakukan pada usia 4-5 bulan dikarenakan baik dari segi ukuran

dan warna beras hitam yang dihasilkan sudah cukup optimal. Makin pekat warna

beras hitam yang digunakan menunjukkan bahwa makin banyak pula metabolit

sekunder yang dihasilkan oleh beras hitam tersebut. Pemanenan dilakukan pada

musim kemarau dikarenakan beras merupakan makanan pokok bagi bangsa

Indonesia yang lazim digunakan masyarakat dalam bentuk beras kering. Beras yang

digunakan dalam bentuk kering untuk menghindari terhadap kelembaban, sehingga

dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyebabkan terjadinya

penguraian metabolit sekunder yang ada dalam beras hitam yang digunakan. Selain

itu pemanenan dilakukan pada musim kemarau dikarenakan pada musim kemarau

beras hitam akan menyerap sinar matahari lebih banyak, sehingga menyebabkan

terbentuknya biosintesis metabolit sekunder pada beras hitam.

Beras hitam yang digunakan berumur 4-5 bulan dikarenakan metabolit

sekunder yang terkandung dalam beras hitam sudah cukup maksimal. Beras hitam

yang digunakan dalam kondisi baik, tidak berjamu, bebas dari serangga, kering,

tidak busuk, tidak terdapat pewarna, dan tidak terdapat bekas ulat. Kondisi pada

saat pengambilan sampel beras hitam harus diperhatikan karena kondisi yang tidak

baik dapat menyebabkan terjadinya perubahan kandungan kimia pada beras hitam.

C. Hasil Preparasi Sampel

1. Hasil ekstraksi sampel

Beras hitam yang akan digunakan sebelumnya dilakukan sortasi basah

partikel-partikel halus yang melekat pada sampel. Setelah itu beras hitam

dikeringkan pada di ruangan terbuka dan diangin-anginkan dengan tujuan

mencegah terhadap paparan cahaya matahari langsung yang dapat menyebabkan

penurunan aktivitas senyawa antioksidan pada sampel karena radiasi dari sinar

matahari. Setelah itu sampel beras hitam diblender untuk mendapatkan ukuran

partikel beras hitam yang lebih kecil, sehingga dengan begitu akan meningkatkan

luas permukaan sampel. Karena ukuran partikel sampel yang kecil dan luas

permukaan sampel yang besar, sehingga ketika diekstraksi dengan cairan penyari

maka kontak antara cairan penyari dengan sampel lebih besar dan efektivitas

penyarian akan lebih baik (Depkes RI, 1986). Efisiensi ekstraksi ini dapat

disebabkan karena makin banyak kontak antara sampel dengan cairan penyari,

sehingga memudahkan cairan penyari untuk menembus membran sel beras hitam

dan memungkinkan cairan penyari akan menarik senyawa kimia yang terdapat pada

beras hitam tersebut.

Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen yang

akan diekstraksi pada suatu sampel (Kristiana dkk., 2012). Pada penelitian ini

pelarut yang digunakan sebagai penyari adalah etanol. Pemilihan etanol sebagai

pelarut dikarenakan etanol lebih aman jika digunakan, selain itu harga etanol juga

lebih murah jika dibandingkan dengan pelarut metanol. Etanol juga merupakan

penyari yang efektif dan dapat mengekstraksi hampir semua senyawa bahan alam

yang terdapat pada tumbuhan (Kuntorini dan Astuti, 2010). Selain itu etanol bersifat

netral, tidak beracun, absorbsinya baik, kapang dan kuman sulit tumbuh pada

untuk melakukan ekstraksi adalah dengan cara maserasi. Metode tersebut dipilih

karena dapat dilakukan dengan cukup sederhana, tidak memerlukan peralatan

khusus dan tidak melibatkan pemanasan (Kuntorini dan Astuti, 2010). Bila

dibandingkan dengan metode ekstraksi seperti infundasi dan sokletasi yang

melibatkan pemanasan maka metode maserasi lebih disarankan. Secara umum

senyawa aktif dalam beras hitam tidak tahan terhadap pengaruh pemanasan oleh

karena itu, dengan metode maserasi yang tidak melibatkan pemanasan dapat

mencegah kemungkinan rusaknya metabolit aktif beras hitam. Metode maserasi

juga menggunakan jumlah pelarut yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan

menggunaan metode perkolasi yang memerlukan banyak pelarut. Selain itu, dengan

menggunakan metode maserasi kontak antara cairan penyari juga lebih lama bila

dibandingkan dengan metode perkolasi, sehingga penyarian metabolit sekunder

dalam beras hitam juga akan lebih maksimal.

Maserasi dilakukan dengan merendam sejumlah serbuk ke dalam cairan

penyari selama lima hari kemudian dilakukan remaserasi ulang selama lima hari

lagi terhadap ampas hasil penyarian pertama. Remaserasi ini dimaksudkan untuk

memaksimalkan proses penyarian terhadap senyawa-senyawa dalam beras hitam

yang kemungkinan tidak ikut tersari karena sudah terjadi peristiwa kejenuhan dari

cairan penyari yang digunakan dalam proses ekstraksi. Waktu maserasi dilakukan

selama lima hari dikarenakan waktu tersebut merupakan waktu optimal dalam

melakukan maserasi. Selama proses maserasi berlangsung sampel tersebut dikocok

berulang-ulang kira-kira 2-3 kali sehari agar membantu dalam proses maserasi lebih