RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

2. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategis pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. 7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup

8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

11. RPPLH Nasional adalah dokumen RPPLH yang disusun oleh Menteri Bupati/Walikota dengan cakupan muatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

(2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi sumber daya alam (3) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b

dilakukan oleh Menteri sebelum menyusun RPPLH Nasional.

(4) Inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk menentukan :

(5) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk menentukan rencana tentang :

a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

Pasal 3

(3) RPPLH nasional menjadi dasar penyusunan RPPLH provinsi

(4) RPPLH provinsi menjadi dasar penyusunan RPPLH kabupaten/kota

(5) Dalam hal RPPLH provinsi belum tersusun, maka RPPLH nasional menjadi dasar penyusunan RPPLH kabupaten/kota

Pasal 4

(1) RPPLH Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (2) RPPLH provinsi ditetapkandengan Peraturan Daerah provinsi

(3) RPPLH kabupaten/kota ditetapkandengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

BAB II

TATA CARA INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP DAN PENETAPAN EKOREGION

Pasal 5

(1) Inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan dan tingkat wilayah ekoregion meliputi inventarisasi potensi, keberadaan, kondisi dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem

(2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan informasi tentang :

a. Sumber, bentuk dan besaran pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

b. Berjalan atau tidak berjalannya fungsi-fungsi dan jasa lingkungan hidup;

c. Pola sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;

d. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan; serta e. Dampak, kondisi, dan resiko perubahan iklim beserta proyeksinya.

(3) Hasil inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penetapan ekoregion dan menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta cadangan sumber daya alam

(4) Mekanisme dan tata cara inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dibidangnya.

(5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) belum tersedia, maka mekanisme dan tata cara inventarisasi lingkungan hidup mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Paragraf Kedua

Tatacara Penetapan Ekoregion Pasal 6

Wilayah ekoregion didasarkan pada pembentukan pulau dan kepulauan Indonesia, yaitu:

a. Sejarah pembentukan geologi; b. Pengaruh iklim; dan

Pasal 7

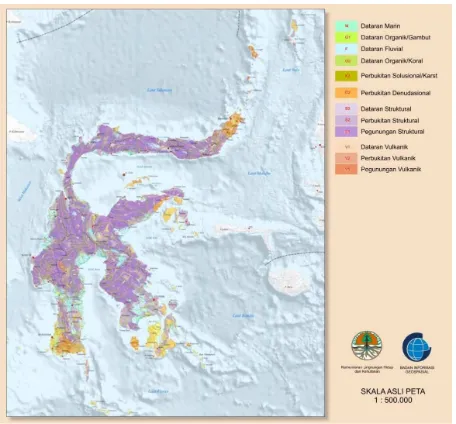

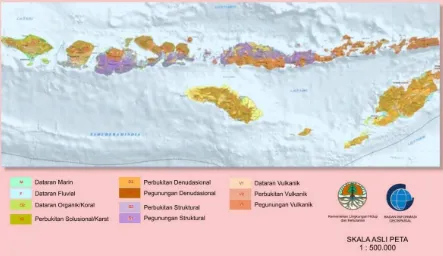

Wilayah Ekoregion tersebut pada Pasal 6 dimuat dalam Peta Ekoregion dengan skala informasi minimal 1:500.000, yang meliputi:

a. Pulau Sumatera dan pulau-pulau yang berada di sekitarnya; b. Pulau Jawa dan pulau-pulau yang berada di sekitarnya;

c. Pulau Kalimantan dan pulau-pulau yang berada di sekitarnya; d. Pulau Sulawesi dan pulau-pulau yang berada di sekitarnya; e. Pulau Papua dan pulau-pulau yang berada di sekitarnya; f. Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara;

g. Kepulauan Maluku, dan;

h. Wilayah Perairan Laut Indonesia.

Pasal 8 Batas satuan Ekoregion bersifat :

a. Umum dan indikatif;

b. Menggambarkan karakteristik bentang alam dominan;

b. Tidak mengintervensi penetapan batas ekosistem yang telah diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 9

Satuan ekoregion digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan : 1 Inventarisasi lingkungan hidup diwilayah ekoregionnya;

2 Pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

3 Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); dan

4 Pemetaan karakteristik ekoregion.

Pasal 10

(1) Tatacara inventarisasi lingkungan hidup diwilayah ekoregion diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RPPLH

Bagian Kesatu

Tahapan Penyusunan RPPLH

Pasal 11 Tahapan penyusunan RPPLH, meliputi :

a. Inventarisasi lingkungan hidup

b. Pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup c. Penentuan isu strategis lingkungan hidup

d. Penentuan target dan indikator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

e. Penyusunan muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 12

(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga, Dinas Daerah serta sumber-sumber lain.

(2) Pengelolaan data dan informasi inventarisasi lingkungan hidup dilakukan untuk memperoleh potensi, kondisi dan permasalahan lingkungan hidup.

(3) Penentuan isu strategis lingkungan hidup dilakukan dengan musyawarah dan diskusi kelompok terarah serta mengacu pada hasil data dan informasi sebagaimana ayat (2) dan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(5) Penyusunan muatan rencana dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk menyelesaikan isu strategis serta pencapaian target dan indikator.

(6) Tata cara penentuan indeks kualitas lingkungan hidup diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

(7) Tata cara penulisan RPPLH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri BAB IV

RPPLH NASIONAL Pasal 13 (1) RPPLH Nasional memuat rencana :

a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk kebijakan nasional yang meliputi:

a. kebijakan umum nasional;

b. kebijakan tingkat pulau/kepulauan;

(3) Muatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) tahun.

c. Strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional 2017 – 2047; dan

d. Skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional 2017 – 2047.

Pasal 15

(1) Tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi :

a. Mengharmonisasikan pembangunan nasional dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;

c. Menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup;

d. Meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim

(2) Sasaran dan dampak yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :

a. Terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;

b. Terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan dan energi bersih secara berkelanjutan;

c. Terjaminnya keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di perairan dan daratan;

d. Minimnya resiko dan dampak lingkungan hidup negatif yang ditanggung warga masyarakat; dan

e. Meratanya manfaat sumber daya alam bagi warga masyarakat

a. Strategi pengendalian dampak lingkungan hidup; b. Strategi pengelolaan kualitas lingkungan hidup; dan c. Strategi pengelolaan ekosistem;

(4) Skenario sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

a. Skenario penurunan laju penyusutan sumber daya alam dan laju penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada periode 10 tahun pertama;

b. Skenario pemulihan sumber daya alam dan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada periode 10 tahun kedua; dan c. Skenario perubahan pola produksi dan konsumsi serta penerapan

teknologi pada periode 10 tahun ketiga;

(5) Tujuan, sasaran dan dampak yang diinginkan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam indikator dan target capaian RPPLH Nasional

Paragraf Kesatu

Indikator dan Target Capaian RPPLH Nasional Pasal 16

Pasal 17 (1) Indikator RPPLH Nasional meliputi:

a. Indikator daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional; b. Indikator kualitas lingkungan hidup nasional;

c. Indikator keberlangsungan fungsi ekosistem; dan d. Indikator mitigasi perubahan iklim nasional (2) Target capaian RPPLH Nasional meliputi :

a. Target pencapaian sasaran (outcomes) diakhir masa perencanaan; dan b. Target pencapaian sasaran bagi setiap periode skenario

Paragraf Kedua Strategi RPPLH Nasional

Pasal 18

(1) Strategi pengendalian dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi :

a. Harmonisasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

b. Penerapan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan

c. Penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan dalam pengendalian pembangunan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(2) Strategi pengelolaan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi :

a. Pemeliharaan dan perlindungan wilayah-wilayah penyedia jasa lingkungan hidup; dan

b. Pemulihan dan peningkatan kualitas air, udara, dan tanah

a. Perlindungan dan pemantapan kawasan hutan;

b. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem penting dan esensial;

c. Perluasan kawasan hutan milik Negara yang berasal dari areal penggunan lain yang memiliki jasa lingkungan tinggi.

(4) Pelaksanaan muatan strategi pengendalian dampak lingkungan hidup, pengelolaan kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan ekosistem mengacu pada peraturan perundangan dibidangnya.

Paragraf Ketiga Skenario RPPLH Nasional

Pasal 19

(1) Skenario penurunan laju penyusutan sumber daya alam serta laju penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup periode 10 tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a meliputi :

a. Penerapan strategi RPPLH Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18; dan

b. Penyelesaian RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota, perencanaan kehutanan, perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem, perencanaan perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup serta perencanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

(2) Perencanaan kehutanan, perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem, perencanaan perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup serta perencanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada peraturan perundangan.

a. Penerapan strategi RPPLH Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18; dan

b. Penguatan dunia usaha dan kelembagaan masyarakat dalam mendorong perbaikan pola produksi dan konsumsi.

(4) Skenario perubahan pola produksi dan konsumsi serta penerapan teknologi pada periode 10 tahun ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c meliputi:

a. Penerapan strategi RPPLH Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18; dan

b. Perpindahan pola produksi dan konsumsi dunia usaha dan masyarakat sesuai kriteria penerapan ekonomi hijau dan teknologi hijau sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan

Bagian Kedua

Kebijakan Tingkat Pulau/Kepulauan Pasal 20

(1) Kebijakan tingkat pulau/kepulauan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi tujuan, sasaran, dan strategi untuk :

a. Pulau Sumatera; b. Pulau Jawa;

e. Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara f. Kepulauan Maluku

g. Pulau Papua

(2) Tujuan dan sasaran kebijakan tingkat pulau/kepulauan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran kebijakan umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)

(3) Strategi tingkat pulau/kepulauan memuat :

a. Penjabaran strategi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan memuat prioritas lokus; dan

b. Pengelompokkan pelaksanaan strategi berdasarkan skenario nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang prioritas dan jenis upayanya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pulau/kepulauan;

Bagian Ketiga

Dokumen RPPLH Nasional

Pasal 21

Dokumen RPPLH Nasional Tahun 2017 - 2047 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Pemerintah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

BAB V

(1) Isu strategis RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu pada Isu strategis RPPLH Nasional.

(2) Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menambah isu strategis sesuai dengan karakter dan permasalahan masing-masing daerah.

(3) Muatan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota mengacu pada kebijakan tingkat pulau/kepulauan dalam dokumen RPPLH Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

(4) Dalam hal Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota tidak dapat mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada :

a. Menteri, untuk RPPLH Provinsi; atau b. Gubernur, untuk RPPLH Kabupaten/Kota

(5) Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Pejabat yang ditunjuk.

(6) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada pejabat yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

Pasal 23

Dokumen hasil perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta dokumen hasil perencanaan perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup merupakan bagian dari RPPLH sesuai dengan lingkup kewenangannya

Pasal 24

BAB VI

PELAKSANAAN RPPLH Pasal 25

(1) Materi RPPLH Nasional yang menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPN dan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:

a. Isu pokok RPPLH Nasional tentang Penyelamatan Air dan Pangan; b. Muatan arahan RPPLH Nasional yang berupa skenario 10 Tahunan; c. Target dan indikator RPPLH Nasional.

(2) Menteri yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Nasional berkoordinasi dengan Menteri untuk mengintegrasikan muatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c.

(3) Apabila terdapat ketidaksesuaian muatan RPJM dengan RPPLH maka RPJM wajib di revisi paling lama 2 (dua) tahun sejak ditemukan adanya ketidaksesuaian.

Pasal 26

(1) Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pelaku usaha dimasukkan dalam perhitungan keberhasilan pencapaian indikator RPPLH.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berhasil meningkatkan pencapaian indikator RPPLH dimaksud ayat (1).

(3) Petunjuk teknis tata cara menghitung keberhasilan pencapaian indikator RPPLH diatur oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 27

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dilaksanakan oleh:

a. Menteri berkoordinasi dengan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan untuk RPPLH Nasional dan RPPLH Provinsi;

b. Gubernur untuk RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan c. Bupati/Walikota untuk RPPLH Kabupaten/Kota

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana ayat (2) adalah untuk mengetahui capaian target dan indikator RPPLH.

BAB VIII MASA BERLAKU

Pasal 28

RPPLH disusun untuk kurun waktu berlaku 30 (tiga puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH dibebankan kepada : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi RPPLH Nasional; dan

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota;

c. Sumber Anggaran Lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENUTUP

Pasal 30

(1) RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. TAHUN 2017

TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sesuai amanat Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai, RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Di dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut mengatur bahwa RPPLH terdiri atas RPPLH nasional, RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota.

RPPLH nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional, RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan inventarisasi tingkat ekoregion.

RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion.

Selanjutnya didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa RPPLH disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.Penyusunan RPPLH memperhatikan: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal;e. aspirasi masyarakat; danf. perubahan iklim.

RPPLH memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Disadari bahwa kawasan yang secara alami menjadi penyimpan karbon dan regulator air telah berubah menjadi kawasan hunian penduduk, eksploitasi hutan, ekspansi perkebunan dan areal tambang terbuka, perubahan lahan pertanian menjadi lahan terbangun menyebabkan lingkungan hidup menjadi rentan dan telah menempatkan keberlanjutan pembangunan nasional pada kondisi yang membahayakan.

Dengan pertimbangan tersebut, diperlukan strategi langkah-langkah perencanaan pembangunan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Ayat (1)

Yang dimaksud sumber sumber lain adalah, data informasi dari lembaga penilitian dari Perguruan Tinggi dan Organisasi Non-Pemerintah yang berbadan hukum, baik nasional maupun internasional.

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)

Diskusi kelompok terarah dilaksanakan dengan melibatkan sekurang-kurangnya unsur KL, Dinas Daerah, Akademisi dan Organisasi Non-Pemerintah.

Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas

Ayat (3)

Tenggang waktu 30 tahun merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk melihat dampak pembangunan terhadap perbaikan/kondisi lingkungan serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan lingkungan hidup.

Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4)

Skenario 10 (sepuluh) tahunan bukan merupakan urutan skenario yang dimuat dalam RPPLH.

Untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melaksanakan skenario periode 10 (sepuluh) tahun pertama, 10 ( sepuluh) tahun kedua dan 10 (sepuluh) tahun ketiga, secara serentak tergantung pada kondisi wilayah masing-masing, atau dimulai dari skenario 10 (sepuluh) tahun kedua dan/atau 10 (sepuluh) tahun ketiga. Pasal 16

Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23

(Perlu penjelasan oleh Ibu Direktur)

Pasal 30 Cukup Jelas

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. TAHUN….

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL 2017 - 2047

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami masa keemasan perekonomian antara tahun 70-an sampai dengan 80-an, antara lain didorong oleh suksesnya pemanfaatan sumber daya alam nasional dalam skala besar. Perkembangan ekonomi yang sangat cepat tersebut terus mendorong pemanfaatan sumberdaya yang semakin besar, yang pada akhirnya tidak dapat lagi diimbangi oleh kemampuan alam untuk memulihkan diri.

Pembangunan ekonomi yang berlandaskan sumber daya alam, memberikan keuntungan yang sangat besar namun dilain pihak juga akan memberikan dampak negative yang cukup siknifikan. Tidak dapat disangkal, bahwa dengan adanya suatu pembangunan telah memberikan peluang-peluang berbagai usaha yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. namun sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki keterbatasan daya dukung.

Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi dan penjabaran lebih lanjut ke dalam langkah-langkah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu yang lebih operasional dan dapat diimplementasikan secara konkrit di tingkat pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya. Strategi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan penjabarannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

B. Peran dan Posisi RPPLH

Peran RPPLH

1. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, RPPLH merupakan rencana yang bersifat umum dan lintas sektoral dari perencanaan sektor lainnya. 2. RPPLH terstruktur dari tingkat Nasional yang dijabarkan dalam tingkat

Provinsi serta Kabupaten/Kota.

3. RPPLH Nasional merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan nasional, yang materi muatannya, harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang & Menengah (RPJP/M) dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perencanaan K/L. dan pemerintah daerah dalam menyusun RPPLH Daerahnya.

4. RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, serta menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam lebih terkontrol.

5. RPPLH menjadi acuan bagi dokumen-dokumen perencanaan sumberdaya lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan gambut, karst, mangrove, termasuk perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil.

1. Rencana pengendalian pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, persoalan lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaanya dalam kurun waktu tertentu. 2. Penyusunan RPPLH merupakan mandat UU No 32/2009 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. RPPLH Nasional merupakan perencanaan yang berbasis ekoregion, yang diharapkan dapat mengatur upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup yang bervariasi pada setiap ekoregion (Seperti diketahui, daratan Indonesia dibagi kedalam 7 (tujuh) Ekoregion Pulau/Kepulauan. Ketujuh kawasan ekoregion tersebut adalah ekoregion pulau Jawa, ekoregion pulau Sumatera, ekorogion pulau Kalimantan, ekoregion pulau Sulawesi, ekoregion pulau Papua, ekoregion kepulauan Bali Nusa Tenggara dan ekoregion kepulauan Maluku).

4. RPPLH Nasional mengarahkan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup per pulau yang diharapkan dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan program-program pembangunan sektoral dan daerah yang ramah lingkungan.

Gambar 1.1 Keterkaitan RPPLH dengan RPJM

C. Tujuan dan Sasaran

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan tujuan antara lain untuk :

1 Mengharmonisasikan pembangunan nasional dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

2 Mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;

3 Mempertahankan dan/atau menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup;

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai melalui Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional 2017 – 2047 adalah :

a. Terjaminnya ketersediaan air untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;

b. Terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan dan energi bersih secara berkelanjutan;

c. Terjaminnya keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di perairan dan daratan;

d. Minimnya resiko dan dampak lingkungan hidup negatif yang ditanggung warga masyarakat; dan

e. Meratanya manfaat sumber daya alam bagi warga masyarakat

D. Landasan Hukum RPPLH

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

1. Pembangunan Berkelanjutan : Pembangunan Ekonomi dan Sosial tidak mengorbankan Lingkungan Hidup dan mengintegrasikan perlindungan lingkungan dari lingkungan paling kecil (lokal dan regional);

2. Pembangunan Rendah Karbon : pelaksanaan pembangunan pada Kabupaten/Kota yang rendah karbon dan hemat energy, serta menciptakan harmonisasi antara pembangunan ekonomi dengan perlindungan ekologi; 3. Partisipasi Publik : Melibatkan publik dalam seluruh proses, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Bab II

KONDISI DAN INDIKASI

DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, perairan tawar maupun laut, yang bersifat terbarukan dan tak terbarukan. Mineral merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam jumlah besar, di antaranya emas, tembaga, perak, nikel, batubara, bauksit, dan lainnya. Potensi sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen emas, tembaga dan batubara penting di dunia. Selain sumber daya alam tak terbarukan tersebut, Indonesa juga memiliki sumber daya hutan yang melimpah, dengan potensi produksi kayu yang besar, keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, disamping sebagai penyimpan karbon dan pengendali hidro-orologi.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia seharusnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, keterpaduan, dan demokratis, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi selanjutnya, serta memberikan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada masa sekarang, maupun pada masa mendatang. Dari sisi energi, pasokan energi Indonesia masa mendatang akan didominasi oleh batubara diikuti oleh minyak bumi dan gas bumi, walaupun pangsa Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga berkembang cukup pesat. Berdasarkan skenario yang diuraikan Energi Outlook 20131, bauran pasokan energi tahun 2030 menjadi:

batubara 51%, minyak bumi 22,2%, gas bumi 20,4% dan sisanya 6,1% EBT. Pada Skenario Mitigasi, bauran pasokan energi tahun 2030 adalah : batubara 29,5%, gas bumi 31,4%, minyak bumi 24,6%, dan sisanya 14,5% EBT; dengan jenis EBT yang menonjol adalah BB Nabati (5,8%), tenaga air (2,9%) panas bumi (3,5%) dan biomassa non rumah tangga (2,9%).

Berdasarkan dari hasil inventarisasi MenESDM (2013) distribusi sumberdaya dan cadangan batubara terbanyak di Sumatera dan terbanyak kedua di Kalimantan. Data MenESDM tersebut menunjukkan bahwa jumlah total sumberdaya batubara secara nasional sebesar 161 Milyar ton yang terdiri dari 120 Milyar Ton Open Pit, 41 Milyar Ton Tambang Dalam, sedangkan jumlah total cadangan batuba sebesar 28 Milyar ton. Adapun masalah ketimpangan

1

alokasi manfaat sumberdaya tambang ini dapat ditunjukkan adanya aspek legalitas yang belum dapat dipenuhi dalam proses perizinan eksplorasi maupun eksploitasi.

Kebutuhan akan lahan pertanian dapat digambarkan dengan tingkat produksi padi dan luas panen padi nasional. Berdasakan hasil Studi Pendahuluan RPJM 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian diketahui bahwa produksi padi dan luas panennya bertambah terus sejak tahun 2008 sampai tahun 2012. Produksi padi pada tahun 2008 sebesar 60.325.925 ton GKG atau setara dengan beras 38.005.333 ton. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 69.045.141 ton GKG atau setara dengan beras 43.498.439 ton. Sedangan luas panen tahun 2008 12.327.425 Ha meningkat menjadi 13.443.443 Ha.

Berdasarkan data Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011, total potensi perikanan laut Indonesia mencapai 6.520.200 ton/tahun. Angka tertinggi potensi perikanan laut terdapat pada ikan pelagis ikan kecil mencapai 3.645.600 ton/tahun dan terendah mencapai 4.800 ton/tahun. Potensi perikanan tangkap terbagi dalam 11 Wilayah Perikanan Penangkapan (WPP) dimana yang terbesar terdapat pada WPP 711 Laut Cina Selatan. Selain untuk tujuan budidaya ataupun konsumsi, potensi perikanan juga perlu dikonservasi pada sebagian wilayah Indonesia, dimana lokasi tersebut tumpang tindih dengan konsesi gas dan gas bumi.

Ketersediaan air di Indonesia mencapai 16.800 m3 per kapita per tahun. Jumlah ini jauh lebih besar dari ketersediaan air rata-rata di dunia, yang hanya 8.000 m3 per kapita per tahun (KLH, 2011). Namun informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pada saat ini, ketersediaan air tidak tersebar merata, baik secara kewilayahan maupun waktu sedangkan distribusi air di setiap pulau tidak sebanding dengan sebaran jumlah penduduknya. Kalimantan memiliki total potensi air terbesar, tetapi populasinya sedikit. Sebaliknya, Pulau Jawa dengan populasi yang besar memiliki total potensi air yang kecil. Dengan kondisi tersebut, Indonesia sering menghadapi masalah ketersediaan air (Kementerian Pekerjaan Umum, 2012).

Menurut laporan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam SLHI 2012, pada tahun 2000 ketersediaan air di Pulau Jawa hanya 1.750 m3 per kapita setiap tahun. Angka

itu akan terus menurun hingga 1.200 m3 per kapita setiap tahun pada 2020.

menggambarkan ketersediaan air padamusim hujan sangat banyak, terutama di PulauSumatra, Kalimantan dan Papua; masing-masingsebesar 384.744,40 m3, 389.689,30 m3 dan 381.763,90 m3. Sementara kebutuhan air di tiga pulau

itu hanya 9.485,80 m3 di Sumatera; 2.505,80 m3 di Kalimantan; dan di Papua

hanya 117,10 m3. Kebutuhan air terbanyak terdapat di Pulau Jawa, yaitu

31.487,10 m3 (KLH, 2011).

Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia sangat berlimpah dikaruniai berbagai tipe ekosistem yang sangat kaya. Indonesia menyimpan 17 persen dari total spesies di muka Bumi yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara terpenting di dunia. Tidak kurang dari 52 tipe vegetasi yang bisa ditemukan di Nusantara: mulai dari vegetasi salju di Puncak Jaya Wijaya, alpina, sub-alpina, hutan hujan pegunungan, dataran rendah, hutan pantai, savana, mangrove sampai rawa gambut (Kartawinata, 2006). Garis pantai Nusantara yang membentang hampir 81.000 km dilindungi ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Tipe-tipe vegetasi dihuni aneka spesies tumbuhan, hewan, dan jasad renik, yang membentuk ekosistem unik dan kompleks. Sedikitnya 35.000 - 40.000 spesies tumbuhan (11-15 persen); 707 spesies mamalia (12 persen); 350 spesies amfibia dan reptil (15 persen); 1.602 spesies burung (17 persen) dan 2.184 spesies ikan air tawar (37 persen) (LIPI, 2012). Sementara di perairan laut, tidak kurang dari 2.500 spesies molluska; 2.000 spesies krustasea; 6 spesies penyu laut; 30 mamalia laut; dan lebih 2.500 spesies ikan laut.

Keunggulan lainnya, Indonesia punya spesies endemik.Spesies endemik tersebut terdiri dari: 14.800 jenis tumbuhan (nomor 5 dunia), di antaranya 225 jenis palem endemik (no 1 dunia); 201 jenis mamalia (nomor 2 dunia); 150 jenis reptilia (nomor 4 dunia); 397 jenis burung (nomor 5 dunia); 100 jenis amfibia; 35 jenis primat; dan 121 jenis kupu-kupu. Endemisme sangat penting karena makhluk hidup itu tidak dapat ditemukan di belahan bumi lain (LIPI. 2012).

A. Kondisi Jasa Lingkungan

kondisi sumber daya alam yang makin berkurang, serta kondisi lingkungan hidup yang semakin menurun.

Salah satu indikasi semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah dengan semakin seringnya terjadi bencana, terutama bencana yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan menurunnya kualitas jasa ekosistem yang dihasilkan oleh lingkungan. Menurut data BNPB, sejak Tahun 1815 telah terjadi lebih dari 20.400 kejadian bencana di Indonesia. Dari sejumlah kejadian tersebut, 84% kejadian merupakan bencana alam sedangkan 79% diantaranya terkait langsung dengan kerusakan lingkungan hidup. Data tersebut semakin mengkhawatirkan mengingat trend bencana alam terus meningkat dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana.

Sejumlah bencana yang kerap terjadi, seperti Banjir, longsor, dan kekeringan, frekuensinya cenderung semakin meningkat. Perubahan pola iklim dunia akibat pemanasan global yang diantaranya menyebabkan terjadinya fenomena el nino dan la nina, berdampak cukup besar di wilayah Indonesia. Akan tetapi, menurunnya kualitas jasa lingkungan hidup saat ini diyakini merupakan faktor utama yang memicu meningkatnya kejadian tersebut dan mendorong perluasan dampak yang ditimbulkannya.

Jasa Lingkungan merupakan pendefinisian dari Jasa Ekosistem dalam terminologi Millennium Ecosystem Assessment (MEA). Jasa ekosistem adalah manfaat bagi manusia yang didapat dari ekosistem (MEA, 2005; SCBD 2004), meliputi jasa penyediaan seperti pangan dan air; jasa pengaturan seperti pengendalian banjir dan penyakit; jasa budaya seperti manfaat budaya, rekreasi dan spiritual; dan jasa pendukung seperti siklus nutrisi yang menjaga kondisi kehidupan di bumi. Konsep “barang dan jasa ekosistem” sinonim dengan jasa ekosistem. MEA melakukan klasifikasi jasa ekosistem menggunakan empat kategori jasa: Penyediaan (provisioning), pengaturan (regulating), budaya (cultural), dan pendukung (supporting)

Pulau Jawa dan Sumatera merupakan pulau yang kondisi lingkungan hidupnya mendapat tekanan paling besar. Pengembangan infrastruktur dan perkebunan yang makin meluas dan pertambahan penduduk yang sangat cepat telah menghilangkan sebagian besar daerah-daerah regulator air tinggi di kawasan pegunungan Jawa dan pegunungan sepanjang Bukit Barisan Sumatera serta daerah penyedia pangan di pulau Jawa.

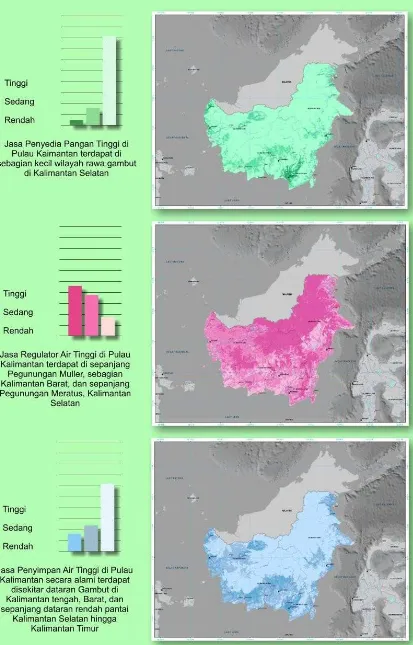

Kondisi yang hampir serupa juga terjadi di Kalimantan dan Sulawesi, meskipun belum mencapai tahap mengkhawatirkan seperti di Jawa dan Sumatera. Pulau Kalimantan dan Sulawesi yang secara luas dikenal sebagai wilayah yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati dan bahan tambang, mulai mempercepat pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur konektivitas antar daerah dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, terutama di sekitar perbatasan. Meningkatnya kejadian banjir di beberapa tempat di Kalimantan merupakan dampak nyata dari mulai menurunnya kualitas jasa regulator air akibat eksploitasi hutan, meningkatnya areal pertambangan, dan meluasnya perkebunan-perkebunan sawit selama beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya konektivitas wilayah, beberapa wilayah dengan Jasa Regulator dan Penyimpan Air Tinggi di sepanjang Pegunungan Muller Schwaner, Pegunungan Meratus, kawasan Gambut yang luas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dan kawasan ekosistem Karst diperkirakan akan menjadi kawasan paling beresiko untuk mengalami degradasi.

Selanjutnya, Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara dalam beberapa tahun telah mengembangkan diri dan memacu kegiatan ekonomi berbasis pariwisata. Bali dan Nusa Tenggara Barat merupakan kawasan penting secara nasional dari sisi suplai pangan karena merupakan salah satu Lumbung Pangan Nasional. Kondisi Jasa Pangan Tinggi, terutama pada daerah-daerah pertanian tradisional di Nusa Tenggara Barat mulai mendapat tekanan dari pesatnya perkembangan perkotaan sedangkan daerah Jasa Regulator Air Tinggi mendapat tekanan dari perluasan pemukiman di perdesaan dan tumbuhnya kawasan wisata baru.

di daerah lain, ikut membantu menjaga dan memelihara kualitas jasa dan fungsi lingkungan hidup dalam kondisi baik.

B. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Dari waktu ke waktu, pemakaian energi fosil di Indonesia menunjukan tren yang terus meningkat di semua sektor. Selama 1990 – 2000 meningkatnya konsumsi energi pada sektor domestik terus menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu besar dibandingkan sektor industri dan transportasi. Transportasi menjadi salah satu sektor yang paling banyak menggunakan bahan bakar fosil. Sektor ini terus menunjukkan tren naik di semua jenis transportasi : darat, udara dan air (SLHI 2010). Peningkatan terbesar terjadi pada transportasi darat, dengan kenaikan total kendaraan bermotor berkisar 10 persen (BPS, 2012). Sepeda motor merupakan merupakan moda transportasi darat yang mengalami peningkatan paling tinggi dan terjadi merata hampir di seluruh provinsi.

Dampak dari pemakaian energi fosil sangat besar pengaruhnya pada kualitas udara. Pencemar udara yang umum dihasilkan dari proses pembakaran, termasuk bahan bakar fosil, adalah Nitrogen oksida (NOx), Karbon monoksida (CO), Sulfur dioksida (SO2), debu diameter 10 mikron dan 2,5 mikron ke

bawah (PM10 dan PM2,5), dan hidrokarbon (HC). Proses-proses lain dapat

menghasilkan pencemar, seperti H2S dan NH3, logam berat, aerosol dan gas

sekunder, seperti ozon (O3).

Secara global, pencemaran air berasal dari limbah cair domestik dan industri yang tidak dikelola, sampah domestik, pemakaian air berlebihan, dan penataan fungsi lahan yang tidak baik. Hal tersebut kemudian diperparah dengan masih banyaknya masyarakat (30 persen) yang masih buang air besar sembarangan di badan air. Setiap hari sekitar 14.000 ton tinja manusia belum dikelola dengan benar sehingga berdampak pada menurunnya kualitas air. Selain hal tersebut, kondisi ketersediaan air juga terganggu. Alih fungsi lahan pada daerah-daerah resapan air meningkatkan aliran permukaan (run-off) di kawasan hilir, yang menyebabkan meningkatnya potensi banjir.

terutama di Maluku, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara. Kualitas air sungai sebagian besar provinsi memiliki nilai kandungan organik melebihi baku mutu (diwakili parameter COD), yaitu sebesar 25 mg/l (PP Nomor 82/2001). Nilai organik tertinggi terpantau di Jawa Barat yang diperkirakan berkaitan dengan tingkat sanitasi rendah. Khusus Pulau Jawa, terlihat ada tendensi menurunnya kualitas air dari perindustrian. Sumber pencemar dari pertanian belum bisa diidentifikasi karena monitoring rutin pencemar spesifik sektor ini belum dilakukan.

Selanjutnya, pemantauan kualitas air di 15 danau utama pada 2011 menunjukkan, sebagian besar masuk dalam kategori eutrof, kondisi terestrial daerah tangkapan air terancam, dan kondisi sempadan danau terancam (tabel 2.2.) Pada 2012, pemantauan di lima danau, terdapat dua danau yaitu Danau Batur dan Danau Singkarak yang menunjukkan sedikit perbaikan.

Eutrofikasi disebabkan peningkatan kadar unsur hara, terutama Nitrogen dan Fosfor pada air danau ataupun waduk. Kondisi Oligotrof adalah status trofik air danau atau waduk yang mengandung kadar unsur hara rendah. Status ini menunjukkan kualitas air masih bersifat alamiah, belum tercemar Nitrogen dan Fosfor.

masuk dalam baku mutu. Kandungan Minyak Lemak di laut lepas dekat perkampungan Bajo dan wisata Parigi terdeteksi melebihi baku mutu.

Hutan tropis merupakan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati, berperan dalam penyediaan jasa lingkungan dan tempat bergantung masyarakat di yang hidup di sekitar hutan. Selain itu, hutan tropis merupakan ekosistem yang menyimpan karbon terrestrial dalam jumlah yang sangat besar. Deforestasi dan degradasi hutan akan menyebabkan pelepasan emisi karbon dioksida ke atmosfer, sehingga mempengaruhi iklim secara global. Pada tahun 2008, emisi dunia dari proses deforestasi dan degradasi hutan mencapai 4,4 Giga ton CO atau 11% dari total emisi emisi anthropogenik (UNEP, 2012), karena itu perlindungan hutan tropis menjadi agenda internasional dalam rangka mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). REDD+ telah disepakati dalam Conference On Parties 16 (COP 16) di Cancun, tahun 2010. Indonesia dan Brasil berperan penting dalam upaya mitigasi REDD+ karena memiliki hutan yang sangat luas.

Dari penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM+, 2000 - 2011, luas tutupan hutan mengalami penurunan, dari 104.747.566 hektar pada 2000, menjadi 98.242.002 hektar pada 2011 (Gambar 2.33), atau terjadi deforestasi seluas 6,5 juta hektar selama 11 tahun.

Dinamika deforestasi terkait dengan berbagai faktor, baik secara langsung (agent) maupun tidak langsung (driving force) (Sunderlin, W.D. & Resosudarmo, 1996). Faktor penyebab ada dua: langsung dan tidak langsung. Faktor langsung berarti pelaku dan penyebab secara langsung mengubah tutupan hutan menjadi peruntukan lain, misalnya kebakaran hutan, ekspansi lahan pertanian, perumahan dan pertambangan. Faktor secara tidak langsung berupa kondisi sosial, ekonomi dan politik pada skala nasional, regional maupun global.

Mencermati perubahan tutupan hutan selama 2000 – 2011, sebenarnya sejak 2003 laju deforestasi semakin mengecil. Laju deforestasi per tahun pada periode 2000 – 2003: 344.657 hektar (0,33 persen); 2003 – 2006: 808.754 hektar (0,78 persen); 2006 – 2009: 747.754 hektar (0,74 persen); dan 2009 – 2011: 401.253 hektar (0,41 persen).

transisi (1999-2001), terjadi 205 kasus penyerobotan kawasan hutan; pada 2002-2003 kasus menurun menjadi 66 (Wulan, et al. 2004). Prasetyo (2008) juga menemukan kasus perambahan kawasan konservasi yang lebih luas pada masa transisi itu dibandingkan periode sebelum otonomi.

Analisis lebih rinci menunjukkan tutupan hutan pada 2000 seluas 102 juta hektar, 31,33 persen diantaranya telah berubah menjadi lahan tidak produktif; 10,34 persen dibuka untuk pertanian; dan 2,69 persen untuk perkebunan. Sedangkan hutan mangrove sebagian besar masih utuh, hanya sebagian kecil dieksploitasi.

Beban pencemaran dan kerusakan tutupan hutan pada akhirnya mengancam keragaman keanekaragaman hayati Indonesia. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dengan tidak memperhatikan kondisi lingkungan akan mendorong laju kepunahan dan tingkat keterancaman keanekaragaman hayati, karena itu perlindungan terhadap jenis flora dan fauna terancam menjadi prioritas pemerintah.

C. Ekoregion, Jasa Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Bentang alam merupakan suatu ekosistem yang didalamnya terdiri atas unsur biotik dan abiotik serta proses aliran materi dan energi. Berdasarkan Tansley (1935), sebuah ekosistem merupakan representasi dari hubungan yang bagi berbagai organisme ataupun populasi mahluk hidup, termasuk manusia, dengan kekhasan karakteristik wilayahnya. Kekhasan karakteristik wilayah akan menghasilkan struktur dan proses ekosistem yang berbeda untuk setiap wilayah. Kekhasan ini akan menimbulkan keragaman organisme dalam ekoregion yang menciptakan keanekaragaman hayati.

diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.

Klasifikasi fungsi dan jasa lingkungan hidup telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang kemudian diadopsi oleh dokumen Millenium Ecosystem Assessment (2003). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (provisioning), jasa pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural), dan jasa pendukung (supporting) (MA,2005). Berdasarkan empat kategori ini, dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa lingkungan hidup, yaitu (De Groots, 2002):

A. Jasa Penyediaan : (1) Bahan Makanan (2) Air Bersih (3) Serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4) Materi genetik (5) Bahan obat dan biokimia (6) Spesies hias.

B. Jasa Pengaturan : (7) Pengaturan kualitas udara (8) Pengaturan iklim (9) Pencegahan gangguan (10) Pengaturan Air (11) Pengolahan limbah (12) Perlindungan tanah (13) Penyerbukan (14) Pengaturan biologis (15) Pembentukan tanah.

C. Budaya : (16) Estetika (17) Rekreasi (18)Inspirasi (19) Warisan dan identitas budaya (20) Spiritual dan keagamaan (21) Pendidikan

D. Pendukung : (22) Habitat berkembang biak (23) Perlindungan Plasma Nuftah

Produk materi dan jasa lingkungan menjadi daya dukung dan daya tampung untuk kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Dapat diartikan bahwa daya dukung dan daya tampung merupakan kapasitas fungsi dan jasa lingkungan dalam mendukung perikehidupan manusia atau mahluk lainnya yang berada pada suatu lokasi tertentu (ekoregion). Fungsi regulasi akan dapat mendukung daya tampung, sedangkan ketiga fungsi lainnya akan mendukung daya dukung.

aliran energi dan materi antar-ekoregion dikarenakan adanya fungsi lingkungan yang berbeda pada setiap karakteristik ekoregion. Sedangkan aliran yang tidak alami lebih disebabkan adanya perbedaan produk dan populasi manusia dari setiap satuan wilayah ekoregion sehingga dibutuhkan pemindahan energi atau materi dari satu ekoregion ke ekoregion lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Kebutuhan akan jasa lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia menjadi hal yang penting dan menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Kesejahteraan menusia dapat menjadi indicator kesehatan lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pemetaan jasa lingkungan yang berbasiskan pada data spasial akan memberikan keuntungan karena dapat disintesiskan dengan peta ekoregion. Jasa lingkungan dapat diketahui distribusi dan besarannya pada setiap ekoregion.

Proses siklus materi dan energi dapat dibedakan menjadi siklus materi dan energi yang alami dan aliran materi dan energi karena manusia. Diluar proses siklus materi dan energi yang alami, keterbatasan dari ekoregion mendorong terjadinya aliran materi dan energi antar ekoregion oleh manusia. Sehingga menciptakan konektivitas antar ekoregion. Konektivitas antar ekoregion dapat bersifat alami berupa siklus materi dan bersifat tidak alami berupa aliran materi karena aktivitas manusia. Konektivitas ini menyebabkan adanya ketergantungan antar wilayah ekoregion dan keharusan integrasi antar wilayah wilayah administrasi. Ketergantungan antar wilayah menciptakan fungsi lingkungan antara penyedia jasa lingkungan dengan pemanfaat jasa lingkungan. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah setiap orang, Pemerintah dan pemerintah daerah yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup, sedangkan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah setiap orang, Pemerintah dan pemerintah daerah yang menggunakan jasa lingkungan hidup.

D. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Tiap Ekoregion D.1 Kawasan Ekoregion Pulau Jawa

buatan yang merupakan kawasan perkotaan yang padat pemukiman, kawasan industri dan kawasan budidaya pertanian/beras serta budidaya hutan tersebar di bagian utara Pulau Jawa.

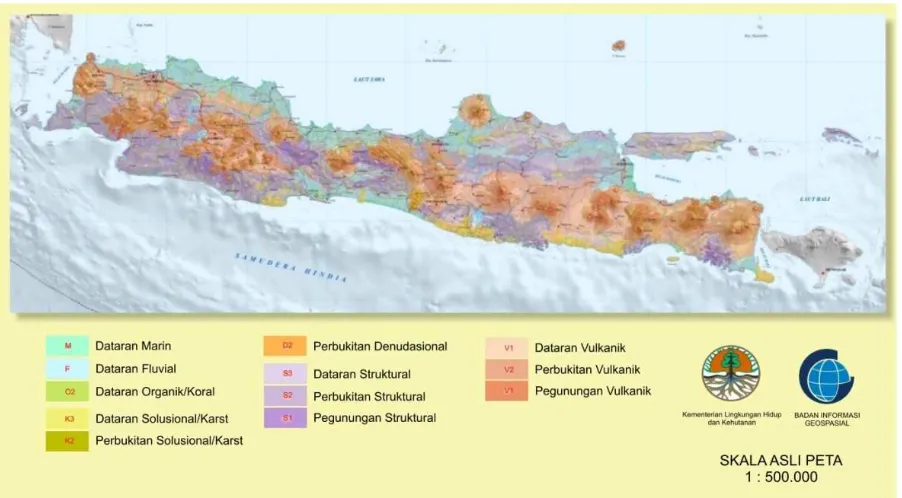

Sumber : KLH, Deskripsi Peta Ekoregion, 2013

Gambar 2.14 Peta Ekoregion Pulau Jawa

D.1.a Layanan Jasa Lingkungan Pulau Jawa

Ekoregion pulau Jawa memberikan jasa layanan ekosistem sebagai berikut:

• Jasa Penyimpan air,

• Jasa Pengaturan Tata Air dan Banjir

• Jasa Penyedia pangan

Gambar 2.15 Peta Indikasi Jasa Lingkungan Utama di Ekoregion Jawa

Sedangkan untuk Jasa Tata Air dan Banjir tinggi di Ekoregion Pulau Jawa tersebar di daerah pegunungan/perbukitan vulkanik di pulau Jawa yang saat ini masih berstatus sebagai kawasan hutan. Sebagai catchment area, wilayah-wilayah tersebut akan menahan air hujan dan menyalurkan air ke daerah hilir secara bertahap.

Pulau Jawa yang memiliki banyak gunung berapi aktif, menjadikan ekoregionnya didominasi oleh dataran vulkanik dan fluvial yang sangat subur untuk dijadikan lahan sawah dan tanaman semusim lainnya. Secara umum hampir seluruh Ekoregion Jawa memiliki jasa lingkungan penyedia bahan pangan, baik dari lahan kering maupun lahan basah. Ekoregion Jawa memiliki kawasan budidaya yang luas, untuk persawahan terhampar pada ekoregion dengan karakteristik dataran fluvial dan dataran vulkanik. Sedangkan kawasan budidaya lahan kering terhampar pada ekoregion dengan karakteristik perbukitan.

Ekoregion Jawa memiliki luas sawah 3,44 juta ha atau 42,35% dari luas sawah nasional, dengan produktifitas paling tinggi sebesar 57,4 ku/ha, dan dalam satu tahun menghasilkan padi sebanyak 37,49 juta ton atau 52,59 % dari produksi nasional (BPS, 2014). Kawasan persawahan mayoritas terletak pada dataran fluvial dan dataran pantai atau di Ekoregion Jawa bagian Utara, sedangkan persawahan yang terletak di daerah perbukitan luasannya relatif lebih kecil dan tersebar pada Ekoregion Jawa bagian Tengah. Namun demikian jasa lingkungan ini terancam keberadaannya, terutama untuk pertanian lahan basah di dataran fluvial, dataran vulkanik, dan dataran pantai karena alih fungsi lahan. Jasa lingkungan penyedia pangan Pulau Jawa hampir sama lokasinya dengan jasa lingkungan penyedia air, umumnya kawasan budidaya pertanian membutuhkan ketersediaan unsur hara tinggi dan air berlimpah. D.1.b Trend Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2000-2014

Luas ekoregion Jawa yang hanya berkisar 6,5% dari luas daratan di Indonesia tapi menampung hampir 57% dari total penduduk Indonesia. Pada umumnya penduduk bermukim di dataran fluvial dan dataran vulkanik yang memiliki tanah subur dan tersedia air yang melimpah, hal ini menjadikan ekoregion Jawa memiliki tekanan lingkungan yang tinggi karena populasi manusia-nya. Permasalahan alih fungsi lahan terjadi di daerah perbatasan antara hutan dengan kawasan budidaya dan kawasan budidaya dengan kawasan pemukiman. Lokasi yang memiliki potensi besar terjadinya alih fungsi lahan di Ekoregion Jawa memiliki ciri lokasi sebagai berikut :

terjadi pada ekoregion dengan karakteristik perbukitan vulkanik. Perbukitan vulkanik ini merupakan kawasan budidaya lahan kering (seperti kebun). Kawasan yang memiliki potensi besar alih fungsi lahan dari hutan menjadi kawasan budidaya diantaranya berada di :

o Banten di Kawasan Utara Cilegon-Serang-Pandeglang.

o Jawa Barat di Kawasan Bogor-Cianjur-Sukabumi, Kawasan Jawa Barat

Selatan.

o Jawa Tengah di Kawasan Utara Purwokerto – Purbalingga, Kawasan

Timur Wonosobo, Kawasan Magelang – Temanggung – Unggaran, Kawasan Utara Sleman, Kawasan Lereng Gn. Merapi dan Merbabu di Wonogiri – Magetan – Sragen- Karanganyar.

o Dataran vulkanik, dataran fluvial dan dataran pantai di Kawasan Pantai

Utara mulai dari Cilegon hingga Pekalongan

o Dataran fluvial dan dataran pantai di Kawasan Pantai Utara dari Kendal

– Semarang – Demak – Jepara – Kudus – Pati – Rembang - Purwodadi.

o Dataran Struktural, dataran fluvial, dan dataran pantai di Kawasan

Lamongan – Gresik –Surabaya- Sidoarjo.

o Dataran Vulkanik di Jawa Timur pada Kawasan Madiun – Ngawi

-Ponorogo, Nganjuk - Kediri – Tulungagung – Blitar - Jombang, Kepanjen – Malang – Purworejo – Probolinggo, Lumajang-Jembar, Bondowoso, dan Banyuwangi.

o Dataran Vulkanik di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada Kawasan Bantul

– Yogyakarta – Klaten – Surakarta –Sragen.

o Dataran fluvial di Jawa Tengah pada Kawasan Kebumen-Purworejo,

Purbalingga-Purworejo.

dan Tasikmalaya – Ciamis.

o Perbukitan vulkanik di Jawa Barat di Kawasan

Bogor-Cianjur-Sukabumi.

Trend perubahan tutupan lahan dari tahun 2000 ke 2014 menunjukan:

1. Wilayah permukiman bertambuh hampir sebesar 200 ribu hektar Perkembangan wilayah pemukiman ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan kawasan industri sekunder/tersier. Perkembangan wilayah pemukiman yang sangat signifikan terdapat di kawasan Jabodetabek, kota Yogayakarta dan Surabaya serta pesisir utara Tuban. Sementara perkembangan kota Bandung dan Semarang terlihat sedang. 2. Alih fungsi hutan primer menjadi hutan sekunder serta lahan pertanian

kering mencapai 274 ribu hektar. Alih fungsi hutan primer terbanyak terjadi Provinsi Jawa Timur di kawasan kota Malang dan sekitarnya. Adapun beberapa kawasan hutan seperti dikawasan Bogor-Puncak-Cianjur dan kawasan pegunungan di Jawa Tengah sudah mengalami kondisi mengkhawatirkan sejak tahun 2000.

3. Peningkatan luasan lahan pertanian kering yang berasal dari tanah terbuka dan juga kawasan hutan sebesar hampir 300 ribu hektar.

D.2 Kawasan Ekoregion Pulau Sumatera

Ekoregion pulau Sumatera dipengaruhi proses vulkanik (letusan gunung api), struktural (pengangkatan dan pelipatan), dan fluvial (aliran sungai), serta beriklim tropika basah dan banyak memiliki dataran organik (gambut).

Kawasan ekoregion Pulau Sumatera masih didominasi oleh ekosistem alami, ekosistem yang didominasi oleh hujan tropika di kawasan pegunungan Bukit Barisan dan lahan gambut di pesisir timur Sumatera. Pulau Sumatera memiliki daerah pegunungan bukit barisan yang memanjang dari Aceh hingga Lampung dengan ketinggian di atas 1000 m dpl yang sangat tinggi curah hujannya dibandingkan dengan evapotranspirasi potensialnya.

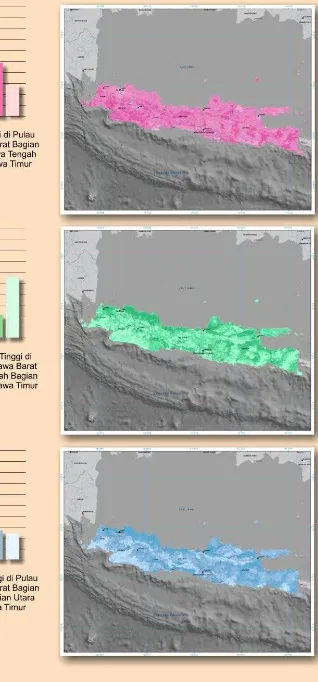

Sumber : KLHK, Deskripsi Peta Ekoregion Pulau Kepulauan, 2013 Gambar. 2.16 Peta Ekoregion Pulau Sumatera D.2.a. Layanan Jasa Lingkungan Ekoregion Pulau Sumatera

Ekoregion Pulau Sumatera memberikan jasa layanan ekosistem sebagai berikut:

• Penyimpan Air;

• Pendukung Sumberdaya Genetik; bagian tengah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera yang memiliki luasan hutan primer yang masih cukup signifikan, memiliki keragaman spesies flora dan fauna (biodiversity). Beberapa spesies sudah terancam punah sehingga patut dilindungi seperti Gajah dan Harimau. Kedua spesies ini memerlukan luasan habitat yang cukup besar berupa hutan primer untuk koridor migrasinya. Selain hutan primer, lahan gambut Sumatera juga merupakan tempat bernaungnya beragam habitat.

Kondisi karakteristik ekoregion Sumatera merupakan wilayah penghasil bahan pangan, material mentah hasil perkebunan, dan kayu. Jasa lingkungan penghasil bahan pangan di Ekoregion Sumatera disokong oleh pertanian lahan basah berupa sawah seluas 2,22 juta ha, dengan produktivitasnya 41,0 ku/ha, dan setiap tahunnya menghasilkan 167,7 ton padi (BPS,2014). Jasa lingkungan penyedia pangan yang tinggi mayoritas terdistribusi pada dataran di Ekoregion Sumatera bagian timur, walaupun beberapa bagian di pantai bagian barat juga tersedia jasa tersebut.

Wilayah penyedia pangan Pulau Sumatera berada di zona vulkanik serta fluvial. Zona fluvial merupakan hasil sedimentasi dari zona vulkanik sehingga memiliki unsur hara tinggi dan tersedimentasi di daerah hilir. Budidaya pertanian membutuhkan ketersediaan unsur hara tinggi selain air berlimpah. Berbeda halnya dengan lahan gambut yang juga merupakan pemberi jasa penyedia air namun tidak memberikan unsur hara yang cukup dan bersifat asam sehingga tidak sesuai untuk lahan pertanian pangan.

lahan gambut Sumatera yang cukup luas di pesisir timur merupakan media penampungan (reservoir) air yang sangat baik.

Gambar 2.17 Peta Indikasi Jasa Lingkungan Utama di Ekoregion Sumatera

D.2.b. Trend Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2000-2014

Trend perubahan tutupan lahan dari tahun 2000 ke 2014 menunjukan:

1. Perubahan alih fungsi hutan rawa primer menjadi lahan perkebunan sangat signifikan terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Dominasi perkebunan sawit dan karet yang memberikan manfaat ekonomi menjadi pendorong utama.

2. Alih fungsi hutan sekunder menjadi lahan pertanian kering terjadi cukup masif di beberapa kawasan di provinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Riau.

3. Alih fungsi kawasan hutan primer masih terbilang rendah. Namun karena sebagian besar hutan primer ini berada di kawasan pegunungan bukit barisan yang juga memiliki potensi bahan mineral tinggi, maka akan menarik kegiatan pertambangan.

4. Perkembangan wilayah pemukiman di beberapa kota besar di Sumatera seperti Medan, Palembang serta Tanjung Karang terjadi cukup pesat akibat pertumbuhan industri. Perkembangan wilayah pemukiman ini mengkonversi lahan persawahan sebagai penyedia pangan ataupun kawasan rawa-rawa sebagai reservoir air baku.

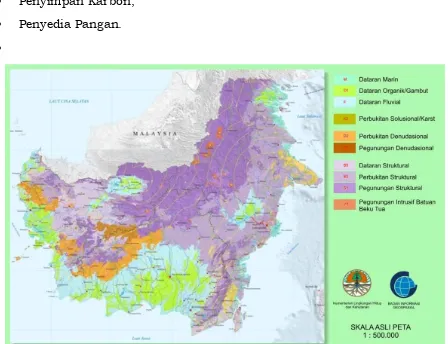

D.3 Kawasan Ekoregion Pulau Kalimantan

Ekoregion Pulau Kalimantan dipengaruhi proses denudasional, fluvial, gambut dan marin. Perbukitan dan pegunungan berasal dari proses vulkanik tua. Besarnya pengaruh pelapukan menyebabkan tanahnya relatif miskin hara dan tidak sesubur Sumatera dan Jawa, namun banyak mengandung deposit batubara. Pulau ini terlindungi dari zona subduksi lempeng benua.

Kawasan ekoregion Pulau Kalimantan masih didominasi oleh ekosistem alami yang didominasi oleh ekosistem hujan tropika di sebagian besar wilayah dan lahan gambut di belahan selatan. Ekosistem buatan didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan hutan sekunder. Wilayah pemukiman terkonsenterasi di beberapa kota besar di Ibukota Provinsi namun keberadaannya belum signifikan.

D.3.a. Layanan Jasa Lingkungan Ekoregion Pulau Kalimantan

Ekoregion pulau Kalimantan memberikan jasa layanan ekosistem sebagai berikut:

• Penyimpan Air;

• Pendukung Sumberdaya Genetik;

• Pengatur tata air;

• Penyimpan Karbon;

• Penyedia Pangan.

•

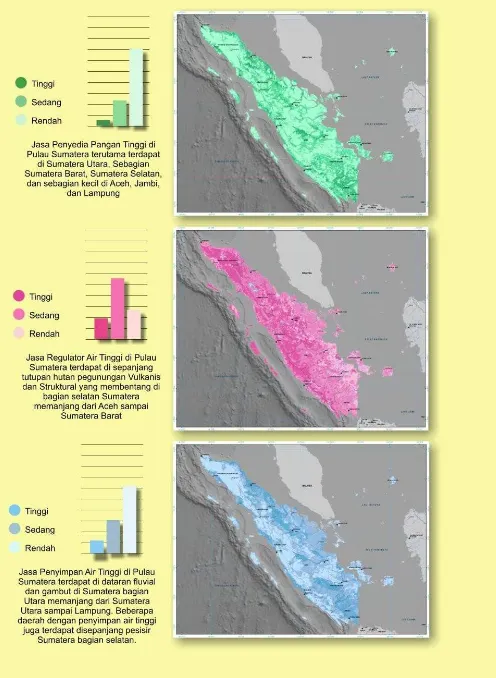

Sumber : KLH, Deskripsi Peta Ekoregion Pulau/Kepulauan Gambar 2.18 Peta ekoregion Pulau Kalimantan

Wilayah-wilayah di pulau Kalimantan yang memberikan jasa penyimpan Air bertumpu kepada lahan Gambut yang merupakan hilir dari DAS – DAS besar. Pulau Kalimantan yang memiliki kerapatan hutan hujan tropis yang tinggi sehingga berfungsi sebagai pemberi layanan jasa lingkungan penyerap & penyimpan karbon yang tinggi. Begitu pula lahan gambut pada hakikatnya merupakan tempat cadangan karbon yang sangat besar. Alih fungsi lahan terhadap kedua jenis lahan ini akan mengemisikan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.

dan flora (biodiversity) yang tinggi. Selain hutan hujan tropis, lahan gambut juga merupakan tempat penyedia habitat yang cukup tinggi.

Wilayah-wilayah yang menjadi pengatur tata air di Pulau Kalimantan adalah kawasan pegunungan dengan kerapatan vegetasi tinggi di bagian tengah dan lahan-lahan gambut di Kalimantan.

Gambar 2.19 Peta Indikasi Jasa Lingkungan Utama di Ekoregion Kalimantan

D.3.b. Trend Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2000-2014

Trend perubahan tutupan lahan dari tahun 2000 ke 2014 menunjukan:

1. Konversi lahan hutan primer menjadi hutan sekunder. Alih fungsi lahan ini tentunya menurunkan daya dukung habitat sehingga mengancam keragaman biodiversity di Kalimantan, selain itu juga berakibat menurunkan fungsi tata air yang menyebabkan sering terjadi banjir di daerah hilir dan tingginya laju sedimentasi.

2. Perkembangan wilayah pemukiman yang tinggi hanya terjadi di ibukota-ibukota provinsi dan kota Balikpapan. Mengingat penyebaran penduduk di Kalimantan sebagian besar masih berada di pedesaan (rural) maka perkembangan wilayah pemukiman belum terlalu mengkhawatirkan dalam 20 tahun ke depan.

3. Konversi lahan gambut menjadi lahan perkebunan sawit terjadi cukup masif di semua provinsi di Kalimantan. Di sisi lain, lahan gambut memiliki fungsi tinggi dalam menyimpan air dengan demikian fungsi penyedia air bagi kelima provinsi akan terganggu. Banjir di musim hujan dan kelangkaan air di musim kemarau.

4. Perkembangan wilayah pertambangan batubara sangat masif di Kalimantan Tengah, Selatan dan Timur. Kegiatan pertambangan tentunya akan merubah ekosistem alami tempat bernaungnya spesies habitat. Pembukaan kawasan hutan untuk pertambangan juga menyebabkan menurunnya fungsi tata air di Kalimantan.

5. Pembukaan wilayah-wilayah perbatasan dan terpencil di utara Pulau Kalimantan yang bersinggungan langsung dengan taman nasional dan kawasan hutan, otomatis mengurangi besarnya luas wilayah jasa pengatur air di Pulau Kalimantan. Selain itu, pembukaan wilayah kawasan hutan yang selama ini terisolir mengakibatkan mudahnya alih fungsi lahan terjadi di kawasan-kawasan lindung.

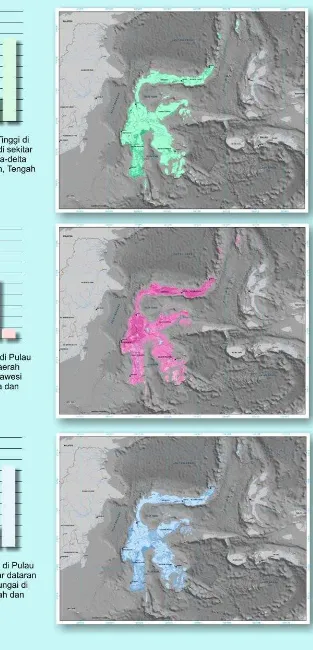

D.4 Kawasan Ekoregion Pulau Sulawesi

Ekoregion Pulau Sulawesi terdiri dari daerah perbukitan dan pegunungan vulkanik aktif dengan kelerengan curam yang mengandung banyak mineral di bagian utara, serta vulkanik tua dan perbukitan solusional/karst di selatan. Memiliki wilayah fluvial yang cukup subur walau lebih sempit dari pulau lainnya.