Kuberikan yang terbaik bagiMu

Kurelakan segalanya

Yang terbaik bagiMu

S’genap hatiku dan

s’gnap jiwaku

Karya kecil ini

kupersembahkan kepada:

Bapak, Mama, Nenek Karo serta keluarga besar

Gurusinga tercinta

ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI

DAN PEMASARAN KEMBANG KOL

(

Studi Kasus Kelompok Tani ”Suka Tani”,

Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

SKRIPSI

OSIN JODEN BR KARO H34076116

PROGRAM SARJANA PENYELENGGARAAN KHUSUS

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

RINGKASAN

OSIN JODEN BR KARO. Analisis Pendapatan Usahatani dan Pemasaran

Kembang Kol (Studi Kasus Kelompok Tani ”Suka Tani”, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)”. Skripsi. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. (Di bawah bimbingan YUSALINA).

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) maupun dalam hal penerapan tenaga kerja. Berdasarkan bidang usahanya, sektor pertanian terbagi atas sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Hortikultura adalah salah satu subsektor pertanian yang terdiri dari komoditas buah-buahan, sayuran dan tanaman hias. Sejauh ini kontribusi hortikultura pada PDB cenderung meningkat. Pada tahun 2007 PDB hortikultura sebesar Rp 76.79 trilliun, tahun 2008 diperkirakan menjadi Rp 80.29 trilliun. Prospek pengembangan budidaya kembang kol sebagai salah satu komoditas hortikultura sayuran di Indonesia sangat bagus, selain karena berdampak positif terhadap perbaikan gizi masyarakat, juga karena keadaan agroklimatologis wilayah nusantara yang cocok untuk kembang kol.

Salah satu daerah yang menjadi pusat penghasil sayuran kembang kol di propinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor khususnya Kecamatan Cisarua. Kelompok tani “Suka Tani” adalah salah satu kelompok tani yang memproduksi sayuran kembang kol. Namun, pada kegiatan pemasaran kembang kol petani sering merasa kurang respon terhadap harga yang diterimanya (terlalu rendah) sedangkan harga ditingkat konsumen akhir tinggi. Penurunan harga kembang kol akan berimplikasi pada pendapatan petani. Bagi petani pendapatan merupakan insentif untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga petani mau menanam suatu komoditi. Pendapatan yang dihasilkan juga ditentukan oleh produksi yang dihasilkan dan biaya produksi yang dikeluarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisisi tingkat pendapatan petani kembang kol, dan (2) Menganalisis sistem pemasaran, saluran pemasaran, struktur dan prilaku pasar dan sebaran margin pemasaran kembang kol dari produsen sampai konsumen akhir serta farmer’ share. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2009. Pengambilan responden untuk petani dilakukan secara sensus karena jumlah petani yang sangat terbatas sehingga seluruh petani yang berada di bawah naungan kelompok tani ”Suka Tani” akan di jadikan sebagai responden yaitu sebanyak 30 orang. Responden yang diambil untuk menganalisis pemasaran dengan mengikuti arus pemasaran kembang kol. Jumlah pedagang yang dijadikan responden terdiri dari dua orang pedagang pengumpul, dua orang pedagang besar dan empat orang pedagang pengecer.

Penerimaan petani yang diperoleh dalam melakukan usahatani kembang kol sebesar Rp13,500,000,- per luasan rata-rata lahan (0.4 ha)dan penerimaan petani pada luas lahan satu hektar sebesar Rp. 33,750.000,-. R/C rasio atas biaya total yang di peroleh petani dengan luasan lahan satu hektar adalah sebesar 2.6

yang berarti setiap pengeluaran petani sebesar Rp 100,- akan mendapatkan imbalan penerimaan sebesar Rp 260,-. Nilai R/C yang lebih dari satu ini menunjukkan bahwa usahatani kembang kol efisien diusahakan karena penerimaan yang dihasilkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, sedangkan R/C rasio atas biaya total yang diperoleh petani kembang kol dengan luasan lahan 0,4 ha adalah sebesar 2.5 yang berarti setiap pengeluaran petani sebesar Rp 100,- akan mendapatkan imbalan penerimaan sebesar Rp 250,- sehingga usahatani kembang kol pada luasan 0,4 ha juga efisien untuk diusahakan karena penerimaan yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh petani.

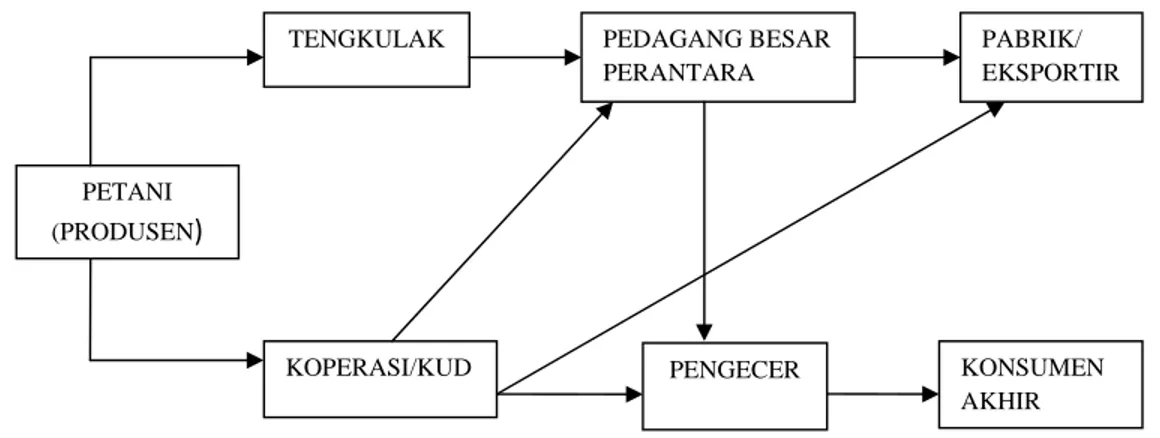

Saluran pemasaran pada kegiatan usahatani kembang kol di Desa Tugu Utara ada lima saluran yang terdiri dari pola I (Petani - pedagang pengumpul) - Pedagang Besar ( pedagang grosir Kramatjati - Pedagang Pengecer (pasar induk keramatjati) – Konsumen, Pola II (Petani- pedagang pengumpul-pedagang besar ( pedagang Grosir TU) - Pedagang pengecer ( pasar TU) – Konsumen, Pola III (Petani- Pedagang Kramatjati - Pengecer pasar Kramtjati) - Konsumen, Pola IV Petani - Pedagang Besar ( TU) - Pedagang Pengecer (pasar TU) – Konsumen dan pola saluran pemasaran V (Petani - Pedagang Pengecer (pasar Cisarua) – Konsumen.

Struktur pasar pelaku pemasaran kembang kol untuk pedagang pengumpul dan pengecer cendrung bersifat pasar bersaing sempurna. Sedangkan untuk pedagang grosir masing-maing pasar Induk Kramatjati, pasar Cisarua dan pasar TU cendrung mengarah pada struktur pasar oligopoli. Pada perilaku pasar yang dihadapi pemasaran kembang kol dalam praktek penjualan dan pembelian telah terjalin kerjasama antara sesama lembaga pemasaran sehingga tercipta stabilitas pasar. Penentuan harga antara petani dengan pedagang berdasarkan tawar-menawar, namun petani tetap sebagai penerima harga (price taker). Harga yang terjadi berdasarkan mekanisme pasar. Sistem pembayaran yang terjadi adalah sistem pembayaran tunai atau dibayarkan setelah barang terjual. Kerjasama antara petani dan lembaga pemasaran sudah berlangsung lama, sehingga sudah terjalin hubungan baik dan rasa saling percaya.

Berdasarkan marjin pemasaran kembang kol di Desa Tugu Utara pola pemasaran V merupakan saluran pemasaran yang paling efisien, karena saluran pemasaran ini memiliki marjin pemasaran terkecil yakni sebesar Rp 2,500,- per kilogram kembang kol. Adapun farmer’s share terbesar yang diperoleh petani kembang kol berada pada saluran pemasaran V yaitu sebesar 56,5 dengan demikian saluran pemasaran V merupakan saluran pemasaran paling menguntungkan bagi petani. Sedangkan menurut rasio keuntungan terhadap biaya terbesar secara total menunjukkan saluran V memiliki pengambilan keuntungan sebesar 3.63.

Untuk mengantisipasi ketidakstabilan harga Petani perlu mengatur kembali jadwal produksi dan panennya, sehingga dapat mengantisipasi kelangkaan serta melimpahnya produk di pasar yang dapat mengantisipasi fluktuasi harga kembang kol. Disarankan petani memilih saluran pemasaran IV dan V yang memiliki nilai Farmer’s share dan rasio keuntungan yang paling besar diantara saluran lainnya dan untuk meningkatkan daya tawar petani terhadap harga kembang kol, diharapkan kelompok Tani ”Suka Tani” melakukan pemasaran secara kolektif dengan memanfaatkan lembaga kelompok tani ”Suka

ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI DAN PEMASARAN

KEMBANG KOL

(Studi Kasus Kelompok Tani ”Suka Tani”,

Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

OSIN JODEN BR KARO H34076116

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh galar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Agribisnis

PROGRAM SARJANA PENYELENGGARAAN KHUSUS

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul : Analisis Pendapatan Usahatani dan Pemasaran Kembang Kol (Studi Kasus : Kelompok Tani ”Suka Tani”, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

Nama : Osin Joden Br Karo

NIM : H34076116

Disetujui, Pembimbing

Dra. Yusalina, Msi

NIP 19650115 199003 2 001

Diketahui

Ketua Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pendapatan Usahatani dan Pemasaran Kembang Kol (Studi Kasus Kelompok Tani ”Suka Tani”, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)”.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pendapatan usahatani dan sistem usahatni serta menganalisis sistem pemasaran kembang kol pada anggota kelompok tani “Suka Tani” Desa Tugu Utara, Cisarua.

Namun demikian, sangat disadari masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dan kendala yang dihadapi. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Februari 2010 Osin Joden Br Karo

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Berastagi pada tanggal 8 Februari 1986. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Bagus Karo-karo dan Ibu Rami Br Ginting.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Letjen Jamin Ginting Berastagi pada tahun 1998 dan pendidikan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2001 di SLTPN 1 Berastagi. Pendidikan lanjutan menengah atas di SMUN 1 Berastagi diselesaikan pada tahun 2004.

Penulis diterima di Program Diploma III Institut Pertanian Bogor pada Progaram Studi Manajemen Bisnis dan Koperasi (MBK) melalui Jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada tahun 2004. Kemudian tahun 2007 melanjutkan Strata I ekstensi Manajemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Dra.Yusalina, MSi selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, kesabaran dan pengorbanan waktu yang diberikan dalam proses penyusunan dan penyelesaian skipsi ini

2. Ir. Yuniar Atmakusuma, MS selaku dosen penguji Utama atas kritik dan saran yang telah diberikan dalam penyempurnaan skipsi ini

3. Ettriya, SP, MM selaku dosen penguji wakil komisi pendidikan atas koreksi dan saran yang telah diberikan.

4. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS selaku dosen Evaluator kolokium atas kritik dan sarannya dalam penyempurnaan skipsi ini

5. Bapak, Mama dan Nenek Karo terkasih untuk setiap dukungan, cinta kasih dan doa yang diberikan. Semoga ini bisa menjadi persembahan yang terbaik. 6. Seluruh dosen dan staf Program Sarjana Penyelenggaraan khusus

Departemen Agribisnis yang telah memberikan pelayanan serta bantuan kepada penulis dalam penyelasaian skripsi ini.

7. Bapak Ujang Yahya selaku ketua kelompok tani ”Suka Tani” dan petani-petani di Desa Tugu Utara yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas bantuannya serta informasi yang sangat berharga untuk penulisan skipsi ini.

8. Bapak Badri Ismaya (Alm) Selaku Ketua Gapoktan ”Kaliwung Kalimuncar” atas informasi kelompok tani Desa Tugu Utara. Semoga amal dan Ibadah beliau diterima disisi-Nya. Amin

9. Saudara tercinta Kakak Nurhayati dan Abang Ramlan, Kakak Helvianta dan Abang Mulai, Kakak Hanani dan Abang Bayak, Kakak Alu Sartika, Amd. dan Abang Haris Jhon, serta adik terkasih Andriyesta yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

10. Keponakan tercinta Rahma Wati, Medika, Angel, Lady, Elda, Louise, Jeryko, Yehezkiel, Alvin Feberyesta atas semangatnya.

11. Junita Purba dan Murni Purba yang telah bersedia membantu penulis dalam proses penyelesaian sekripsi ini.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas bantuannya.

Bogor, Februari 2010 Osin Joden Br Karo .

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv DAFTAR LAMPIRAN ... v I. PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Perumusan Masalah... 9 1.3 Tujuan Penelitian ... 11 1.4 Kegunaan Penelitian ... 11

II. TINJAUAN PUSTAKA ...12

2.1 Deskripsi Kembang Kol ... 12

2.2 Budidaya Kembang Kol ... 14

2.3 Karakteristik Sayuran ... 17

2.4 Penelitian Terdahulu ... 18

III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 22

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis ... 22

3.1.1 Konsep Usahatani ... 22

3.1.2 Analisis Pendapatan Usahatani ... 24

3.1.3 Konsep Pemasaran ... 26

3.1.4 Lembaga Pemasaran dan Saluran Pemasaran ... 28

3.1.5 Struktur Pasar ... 31

3.1.6 Perilaku Pasar ... 34

3.1.7 Keragaan Pasar ... 34

3.1.8. Marjin Pemasaran ... 34

3.1.9. Farmer’s Share ... 36

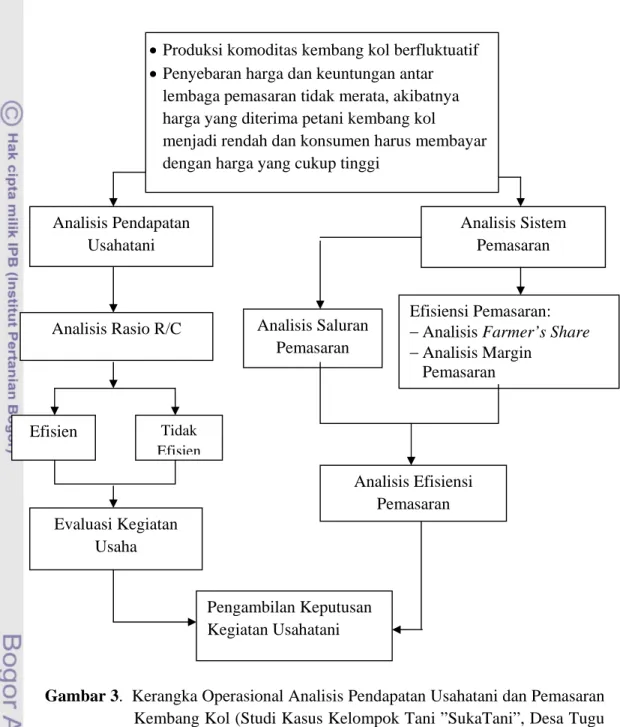

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional ... 37

IV. METODE PENELITIAN ... 39

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 39

4.2 Jenis dan Sumber Data ... 39

4.3 Metode Penentuan Sampel ... 40

4.4 Metode Pengumpulan Data ... 40

4.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 40

4.5.1 Analisis Pendapatan Usahatani ... 41

4.5.2 Analisis Lembaga Pemasaran dan Saluran Pemasaran ... 43

4.5.3 Analisis Struktur Pasar ... 44

4.5.4 Analisis Perilaku Pasar ... 44

4.5.5 Analisis Marjin Pemasaran... 44

V. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 49

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 49

5.2 Karakteristik Petani Responden ... 52

5.4.1 Usia Petani Responden ... 52

5.4.2 Pengalaman Petani Responden ... 53

5.2.3 Pendidikan Petani Responden ... 54

5.4.3Status Pengelolaan dan Luas Lahan ... 55

5.3 Karakteristik Lembaga Pemasaran ... 56

5.4 Keragaan Usahatani Kembang Kol... 57

5.4.1 Pengolahan Lahan ... 57

5.4.2 Pembibitan ... 58

5.4.3 Penanaman ... 58

5.4.4 Pemupukan dan Penyiangan ... 60

5.4.5 Perawatan... 60

5.4.6 Panen ... 61

VI. ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI ... 63

6.1 Sarana Usahatani Kembang Kol ... 63

6.1.1 Bibit ... 63

6.1.2 Lahan ... 64

6.1.3 Tenaga Kerja ... 65

6.1.4 Alat-alat Pertanian ... 68

6.2 Analisis Pendapatan Usahatani ... 71

VII. ANALISIS PEMASARAN KEMBANG KOL ... 78

7.1 Analisis Pemasaran Kembang Kol ... 78

7.1.1 Saluran Pemasaran ... 78

7.1.2 Peranan Lembaga Pemasaran ... 80

7.1.3 Sruktur Pasar ... 85

7.1.4 Perilaku Pasar ... 86

7.1.5 Keragaan Pasar ... 88

7.1.5 Marjin Pemasaran ... 89

VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 96

7.1 Kesimpulan ... 96

7.2 Saran ... 97

DAFTAR PUSTAKA ... 98

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Sebaran Struktur Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut

Lapangan Usaha 2006 ... 1 2. Tahun Nilai PDB Hortikultura Indonesia Tahun 2007-2008 ... 2 3. Perkembangan Produksi Komoditi Hortikultura Indonesia

Tahun 2004-2008 ... 3 4. Perkembangan Luas Panen Komoditas Hortikultura Indonesia

Tahun 2007-2008 ... 4 5. Konsumsi Komoditi Buah-Buahan dan Sayuran

Indonesia Tahun 2007-2008 ... 5 6. Produksi Tanaman Sayuran Indonesia Periode

2003-2007 ... 6 7. Perkembangan Kenaikan/Penurunan Luas Panen, Rata-rata

Hasil dan Produksi Tanaman Kembang Kol Indonesia

Tahun 2003-2007 ... 7 8. Luas Panen,Produksi dan Produktivitas Komoditas Kembang

Kol di Provinsi Jawa Barat Tahun ... 8 9. Metode Penghitungan Pendapatan Usahatani ... 43 10. Pemanfaatan Lahan Desa Tugu Utara Tahun 2006 ... 50 11. Karakteritik Jumlah Petani Responden Berdasarkan Usia Pada

Kelompok Tani “Suka Tani” ... 53 12. Karakteritik Petani Responden Berdasarkan Pengalaman

pada Kelompok Tani ”Suka Tani” ... 53 13. Karakteritik Petani Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Pada Kelompok Tani ”Suka Tani” ... 54 14. Karakteritik Petani Responden Berdasarkan Kepemilikan

Lahan Pada Kelompok Tani ”Suka Tani” ... 55 15. Karakteristik Petani Responden Berdasarkan Luas Lahan Pada

Kelompok Tani ”Suka Tani” ... 56 16. Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Usahatani Kembang kol

Per Hektar Per Musim Tanam ... 65 17. Pegunaan Tenaga Kerja Dalam Usahatani Kembang Kol

18. Penggunaan Peralatan Usahatani Kembang Kol Per Musim Tanam Per Rata-rata Luasan Lahan Pada Kelompok Tani

”Suka Tani” ... 68 19. Penggunaan Peralatan Usahatani Kembang Kol Per Musim

Tanam Per Hektar Pada Kelompok Tani ”Suka Tani” ... 69 20. Rata-rata Penggunaan Biaya Pemupukan Petani Responden

Per Hektar ... 69 21. Rata-rata Penggunaan Biaya Pemupukan Petani Responden Per

Rata-rata Luas Lahan (0.4 Ha) ... 70 22. Rata-rata Penggunaan Pestisida Petani Responden Per Hektar

dan Per Rata-rata Luas Lahan (0,4)... 70 23. Analisis Pendapatan Usahatani Kembang Kol Per Luasan/

Musim Tanam Petani Responden Pada Kelompok Tani ”Suka Tani” Desa Tugu Utara Saat Harga Lembang Kol

RP 3000,- ... 73 24. Analisis Pendapatan Usahatani Kembang Kol Per Luasan/

Musim Tanam Petani Responden Pada Kelompok Tani ”Suka Tani” Desa Tugu Utara Saat Harga Lembang Kol

RP 1000,- ... 75 25. Perhitungan Harga Pokok/Biaya Per Kg Kembang Kol ... 76 26. Pelaksanaan Fungsi Pemasaran Setiap Lemabaga Pemasaran

Kembang Kol Petani Kelompok ”Suka Tani” ... 80 27. Rincian Biaya Pemasaran Masing-masing Pola Pemasaran ... 91

28. Marjin Pemasaran Kembang Kol Saluran I-V Pada Lembaga

Pemasaran Kelompok Tani ”Suka Tani” ... 94 29. Persentase Farmer’s Share Pada Setiap Saluran Pemasaran ... 95

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Pola Umum Saluran Pemasaran Produk-Produk Pertanian di

Indonesia ... 29 2. Marjin Pemasaran ... 35 3. Kerangka Pemikiran Operasional ... 38 4. Pengolahan Lahan Petani Kelompok Tani ”Suka Tani” di Desa

Tugu Utara Masih Menggunakan Cangkul Tahun 2009 ... 57 5. Penanaman Kembang Kol Petani Kelompok ”SukaTani” Petani

di Desa Tugu Utara Tahun 2009 ... 59 6. Proses Penyemprotan Pestisida Pada Tanaman Kembang Kol

Petani Kelompok Tani ”Suka Tani” di Desa Tugu UtaraTahun

2009 ... 61 7. Kembang Kol yang Siap untuk Dipanen Petani Kelompok Tani

”Suka Tani” di Desa Tugu Utara Tahun 2009 ... 62 8. Kondisi Lokasi Usahatani Kembang Kol Petani Kelompok

”Suka Tani” Tahun 2009 ... 66 9. Pola Umum saluran Pemasaran Kembang Kol Petani

Kelompok Tani ”Suka Tani” Desa Tugu Utara ... 79 10. Penjualan Kembang Kol Tingkat Pengecer di Pasar Cisarua

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Kuesioner Petani ... 102

2. Kuesioner Pemasaran... 106

3. Petani Responden Berdasarkan Karakteristiknya ... 108

4. Petani Responden Berdasarkan Karakteristiknya ... 110

5. Karakteristik Pedagang Responden ... 111

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

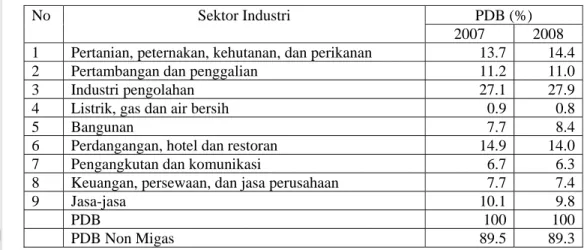

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia terutama dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto). Distribusi PDB menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Tiga sektor utama terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan. Dibandingkan dengan tahun 2007, pada tahun 2008 terjadi penurunan pada semua sektor kecuali sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDB sekitar 14.4 persen pada tahun 2008 menempati posisi kedua setelah sektor industri pengolahan. Sebaran struktur PDB Indonesia menurut lapangan usahanya tahun 2007-2008 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Struktur PDB Indonesia Menurut Lapangan Usahanya Tahun

2007-2008

No Sektor Industri PDB (%)

2007 2008 1 Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan 13.7 14.4 2 Pertambangan dan penggalian 11.2 11.0 3 Industri pengolahan 27.1 27.9 4 Listrik, gas dan air bersih 0.9 0.8

5 Bangunan 7.7 8.4

6 Perdangangan, hotel dan restoran 14.9 14.0 7 Pengangkutan dan komunikasi 6.7 6.3 8 Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 7.7 7.4

9 Jasa-jasa 10.1 9.8

PDB 100 100

PDB Non Migas 89.5 89.3

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2009

Berdasarkan bidang usahanya sektor pertanian terbagi atas subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor kehutanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Komoditas hortikultura merupakan salah satu sumber pertumbuhan sektor pertanian karena sifat permintaannya yang inelastis terhadap pendapatan. Seiring dengan laju

pertambahan jumlah penduduk, yang dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan berkembangnya pusat kota-industri-wisata, serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor potensial bagi peningkatan permintaan produk hortikultura.

Hortikultura adalah salah satu subsektor pertanian yang terdiri dari komoditas buah-buahan, sayuran dan tanaman hias. Menurut studi penawaran dan permintaan komoditas unggulan hortikultura, komoditas hortikultura paling sedikit mempunyai tiga peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sumber pendapatan masyarakat, sebagai bahan pangan masyarakat khususnya sumber vitamin (buah-buahan), mineral (sayuran) dan bumbu masak, dan sebagai salah satu sumber devisa Negara non-migas.1

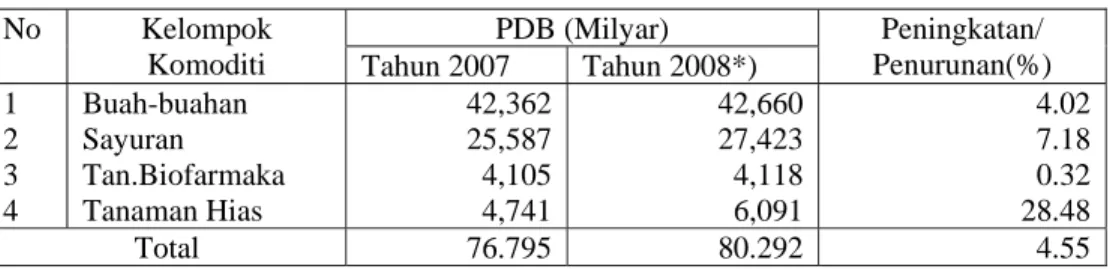

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk mengetahui peranan dan kontribusi hortikultura terhadap pendapatan nasional. Sejauh ini kontribusi hortikultura pada PDB cenderung meningkat. Pada tahun 2007 PDB hortikultura sebesar Rp 76.79 trilliun, tahun 2008 diperkirakan menjadi Rp 80.29 trilliun, dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 4.55 persen. Peningkatan PDB ini tercapai karena terjadinya peningkatan produksi di berbagai sentra dan kawasan, peningkatan luas areal produksi dan areal panen. Perkembangan nilai PDB hortikultura nasional sejak tahun 2007 sampai 2008 per kelompok komoditas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai PDB Hortikultura Indonesia Tahun 2007-2008

No Kelompok Komoditi PDB (Milyar) Peningkatan/ Penurunan(%) Tahun 2007 Tahun 2008*) 1 2 3 4 Buah-buahan Sayuran Tan.Biofarmaka Tanaman Hias 42,362 25,587 4,105 4,741 42,660 27,423 4,118 6,091 4.02 7.18 0.32 28.48 Total 76.795 80.292 4.55

Keterangan: *) Angka Ramalan PDB berdasarkan harga berlaku Sumber : Direktotar Jendral Hortikultura Departemen Pertanian ( 2008)

Dilihat dari ketersediaan lahan, komoditas hortikultura masih memungkinkan untuk dikembangkan pada skala yang lebih luas. Potensi lahan untuk pengembangan komoditas hortikultura mencakup lahan pekarangan seluas 5.33 juta ha, lahan tegalan/huma 11.61 juta ha, lahan sementara tidak diusahakan seluas 7.58 juta ha dan lahan untuk kayu-kayuan seluas 9.13 juta ha (BPS, 2003; Ditjen Bina Produksi Hortikultura, 2001). Potensi produksi yang besar ini juga belum mampu dikelola secara optimal, karena petani menghadapi kendala dalam pemasaran, yang terkait dengan ketidakpastian pasar dan rendahnya harga pada musim panen.

Kegiatan pengembangan produksi telah memberikan dampak positif pada penumbuhan ekonomi regional dan penyediaan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani/pelaku usaha. Secara keseluruhan produksi hortikultura menunjukkan peningkatan pada tahun 2007 sampai 2008 sebesar 7.43 persen. Perkembangan produksi komoditas hortikultura tertinggi terdapat pada kelompok sayuran yaitu meningkat sebesar 9.92 persen. Perkembangan produksi komoditas hortikultura terendah terdapat pada kelompok tanaman biofarmaka yaitu meningkat sebesar 3.11 persen. Secara keseluruhan perkembangan produksi hortikultura dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Produksi Komoditas Hortikultura Indonesia Tahun 2007-

2008

No Kelompok Komoditas Produksi Peningkatan Produksi (%) Tahun 2007 Tahun 2008*

1 Buah-buahan (Ton) 17,116,622 18,241,248 7.15 2 Sayuran (Ton) 9,455,464 10,393,407 9.92

3 Tanaman Hias: 9.55

Tan. Hias Potong( Tangkai) 9,189,962 11,037,463 1.89 Dracaena (Batang) 2,041,962 2,355,403 12.10 Melati (Kg) 15,775,751 16,597,668 9.00 Palem(Pohon) 1,171,768 1,304,178 15.20 4 Tanaman BioFarmak (Kg) 472,911,940 489,702,035 3.11

Rata-rata 7.43

Sumber : Direktotar Jendral Hortikultura Departemen Pertanian ( 2008)

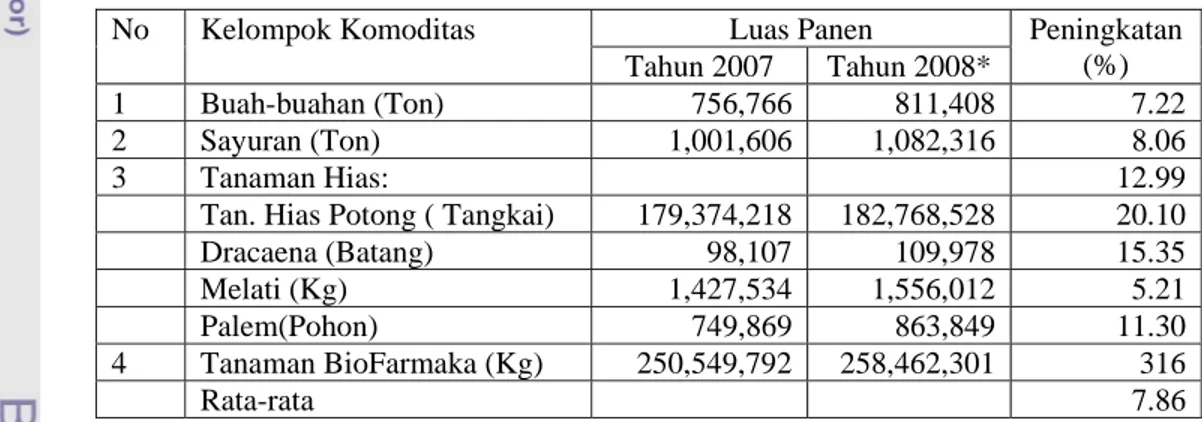

Perkembangan secara keseluruhan luas panen komoditas hortikultura tahun 2007-2008 mengalami peningkatan sebesar 7.86 persen. Luas panen kelompok komoditas tanaman hias mengalami peningkatan paling besar dibandingkan dengan komoditas hortikultura lainnya. Luas panen kelompok komoditas sayuran mengalami peningkatan sebesar 8.06 persen, sedangkan luas panen komoditas buah-buahan meningkat sebesar 7.22 persen dan luas panen tanaman biofarmaka meningkat sebesar 3.16 persen. Secara keseluruhan luas panen komoditas hortikultura tahun 2007-2008 mengalami peningkatan. Menurut Ditjen Hortikultura (2009), peningkatan produksi ini terjadi sebagai akibat pertambahan luas areal tanam maupun areal panen, berkembangnya penerapan teknologi produksi, semakin intensifnya bimbingan dan fasilitasi kepada petani dan pelaku usaha, semakin baiknya manajemen usaha, serta adanya penguatan modal dan kelembagaan agribisnis. Peningkatan masing-masing komoditas hortikultura dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembagan Luas Panen Komoditas Hortikultura Indonesia Tahun

2007-2008

No Kelompok Komoditas Luas Panen Peningkatan (%) Tahun 2007 Tahun 2008*

1 Buah-buahan (Ton) 756,766 811,408 7.22 2 Sayuran (Ton) 1,001,606 1,082,316 8.06

3 Tanaman Hias: 12.99

Tan. Hias Potong ( Tangkai) 179,374,218 182,768,528 20.10 Dracaena (Batang) 98,107 109,978 15.35 Melati (Kg) 1,427,534 1,556,012 5.21 Palem(Pohon) 749,869 863,849 11.30 4 Tanaman BioFarmaka (Kg) 250,549,792 258,462,301 316

Rata-rata 7.86

Sumber : Direktotar Jendral Hortikultura Departemen Pertanian ( 2008)

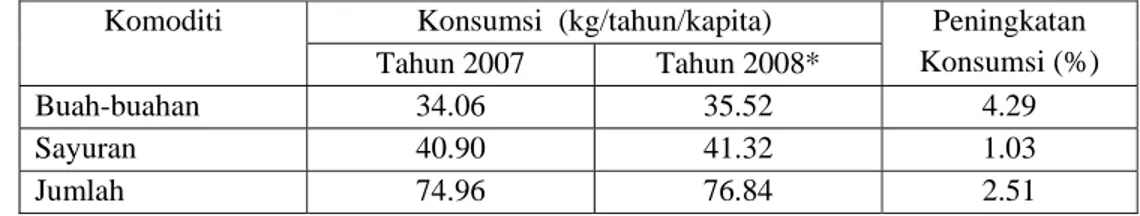

Konsumsi hortikultura menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional/ SUSENAS menunjukkan konsumsi kelompok sayuran dan buah tahun 2007 dibandingkan dengan konsumsi menurut angka ramalan tahun 2008 mengalami peningkatan dari 74.96 kg/kapita/tahun menjadi 76.84 kg/kapita/tahun atau mengalami peningkatan sebesar 2.51 persen. Peningkatan konsumsi tersebut

komoditas buah-buahan dan sayuran untuk meningkatkan produksinya. peningkatan produksi Secara rinci konsumsi buah-buahan dan sayuran dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Konsumsi Komoditi Buah-buahan dan Sayuran Indonesia Tahun

2007-2008

Komoditi Konsumsi (kg/tahun/kapita) Peningkatan Konsumsi (%)

Tahun 2007 Tahun 2008*

Buah-buahan 34.06 35.52 4.29 Sayuran 40.90 41.32 1.03

Jumlah 74.96 76.84 2.51

Keterangan : * Angka Ramalan

Sumber: Direktorat Jendral Hortikultura Departemen Peratanian (2009)

Komoditas sayuran merupakan jenis bahan makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan penyediaan vitamin dan mineral yang penting bagi pemenuhan gizi masyarakat. Kebutuhan konsumsi per kapita dipengaruhi oleh jumlah konsumen, perubahan preferensi konsumsi, tingkat harga, dan tingkat pendapatan masyarakat.

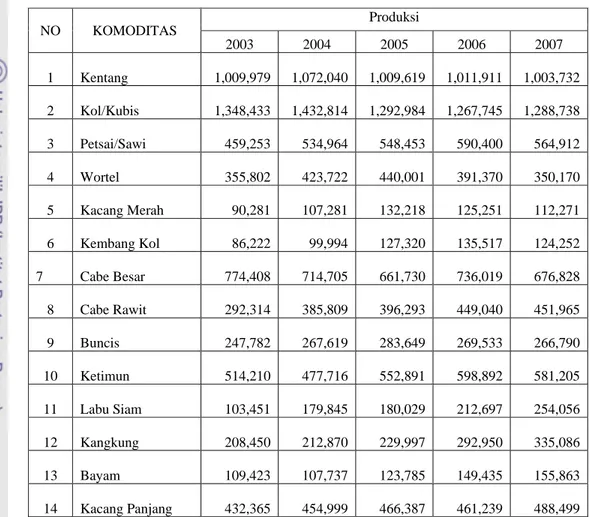

Prospek pengembangan budidaya kembang kol sebagai salah satu komoditas hortikultura sayuran di Indonesia sangat bagus, selain karena berdampak positif terhadap perbaikan gizi masyarakat, juga karena keadaan agroklimatologis wilayah nusantara yang cocok untuk kembang kol. Dampak lainnya adalah peningkatan pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja, dan pengembangan agribisnis. Kembang kol termasuk sayur mewah yang harga jualnya paling tinggi dibandingkan dengan jenis kubis-kubis yang lain. Kembang kol masih memberikan peluang usaha yang terbuka lebar seiring dengan derasnya permintaan di dalam negeri. Meningkatnya permintaan pasokan juga dikarenakan banyak restoran dan hotel yang menghidangkan aneka masakan luar negeri berbahan baku kembang kol. Kembang kol cara pembudidayaannya mudah dan pemasarannya juga tidak terlalu sulit. Pada Tabel 6, produksi kembang kol merupakan tanaman sayuran indonesia yang memiliki produksi terendah. Hal ini menunjukkan kembang kol memiliki peluang besar untuk diproduksi pada luasan

lahan yang lebih besar lagi agar dapat meningkatkan produktivitas kembang kol Indonesia.

Tabel 6. Produksi Tanaman Sayuran Indonesia Periode 2003-2007

NO KOMODITAS Produksi 2003 2004 2005 2006 2007 1 Kentang 1,009,979 1,072,040 1,009,619 1,011,911 1,003,732 2 Kol/Kubis 1,348,433 1,432,814 1,292,984 1,267,745 1,288,738 3 Petsai/Sawi 459,253 534,964 548,453 590,400 564,912 4 Wortel 355,802 423,722 440,001 391,370 350,170 5 Kacang Merah 90,281 107,281 132,218 125,251 112,271 6 Kembang Kol 86,222 99,994 127,320 135,517 124,252 7 Cabe Besar 774,408 714,705 661,730 736,019 676,828 8 Cabe Rawit 292,314 385,809 396,293 449,040 451,965 9 Buncis 247,782 267,619 283,649 269,533 266,790 10 Ketimun 514,210 477,716 552,891 598,892 581,205 11 Labu Siam 103,451 179,845 180,029 212,697 254,056 12 Kangkung 208,450 212,870 229,997 292,950 335,086 13 Bayam 109,423 107,737 123,785 149,435 155,863 14 Kacang Panjang 432,365 454,999 466,387 461,239 488,499

Sumber : Direktorat Jendral Hortikultura (2008)

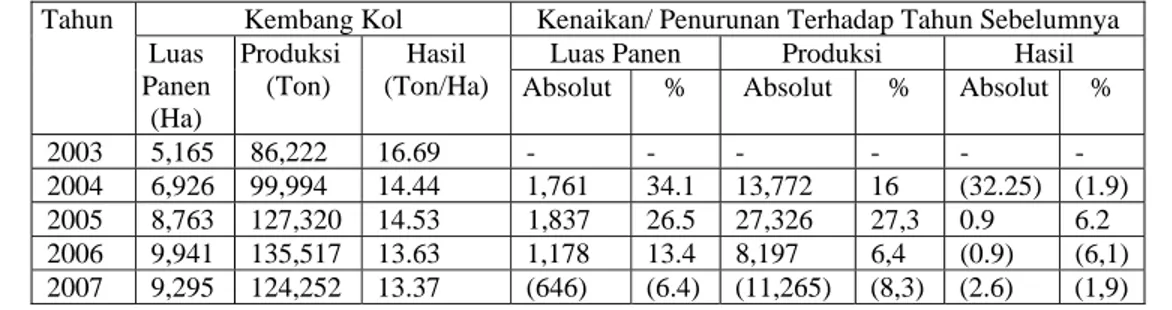

Menurut Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura (2008) luas panen, produksi dan hasil rata-rata kembang kol di Indonesia pada rentang tahun 2003-2007 sangat fluktuatif perkembangannya. Pada tahun 2003 luas panen kembang kol sebesar 5,165 hektar, tahun 2004 luas panen meningkat secara signifikan sebesar 1,761 hektar atau 34.1 persen. Pada tahun 2007 luas panen mengalami penurunan sebesar 646 hektar atau menurun 6,4 persen dari tahun sebelumnya sehingga luas panen menjadi 9,295 hektar. Perkembangan produksi kembang kol di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perkembangan dan Kenaikan/Penurunan Luas Panen Rata-rata, Hasil,

dan Produksi Tanaman Kembang Kol Indonesia Tahun 2003-2007

Tahun Kembang Kol Kenaikan/ Penurunan Terhadap Tahun Sebelumnya Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Hasil (Ton/Ha)

Luas Panen Produksi Hasil Absolut % Absolut % Absolut % 2003 5,165 86,222 16.69 - - - - 2004 6,926 99,994 14.44 1,761 34.1 13,772 16 (32.25) (1.9) 2005 8,763 127,320 14.53 1,837 26.5 27,326 27,3 0.9 6.2 2006 9,941 135,517 13.63 1,178 13.4 8,197 6,4 (0.9) (6,1) 2007 9,295 124,252 13.37 (646) (6.4) (11,265) (8,3) (2.6) (1,9)

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura (2008)

Tabel 7 menunjukkan nilai produksi kembang kol di Indonesia dari tahun 2003 sampai 2007 juga sangat fluktuatif. Pada tahun 2003 produksi kembang kol Indonesia sebesar 86,222 ton. Pada tahun 2005 produksi mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 27,326 ton atau 27.3 persen sehingga produksi menjadi 127,320 ton. Namun pada tahun 2007 terjadi penurunan sebesar 11,265 ton atau sebesar 8.3 persen sehingga produksi menjadi 124,252 ton. Hal ini cukup menghawatirkan karena hasil panen banyak dirintangi oleh gangguan atau hambatan sehingga hasil panen pada umumnya di bawah prediksi saat tanam. Salah satu diantaranya berkurangnya hasil sayuran di Indonesia akibat adanya serangan hama yang dapat mengakibatkan panen gagal mencapai 50 sampai 100 persen.2

Berdasarkan besar luas panen dan nilai produksi kembang kol di Indonesia diperoleh nilai hasil rata-rata atau produktivitas kembang kol mengalami penurunan pada tahun 2004 sebesar 32.25 ton/ha atau 1.9 persen. Pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 0.9 ton/ha atau 6.2 persen sehingga produktivitas menjadi 14,53 ton/ha. Tahun berikutnya yaitu tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 0.9 ton/ha atau 6.1 persen sehingga, produktivitas menurun menjadi 13.63 ton/ha. Pada tahun 2007 produktivitas kembang kol terus menurun sebesar 2.6 ton/ha atau 1.9 persen sehingga produktivitas kembang kol menjadi 13.37.

2

Si Nugrohati dan Kasumbogo Untung. 1986. Pestisida dalam Sayuran www. deptan.go.id. Tanggal akses 5 Oktober 2009

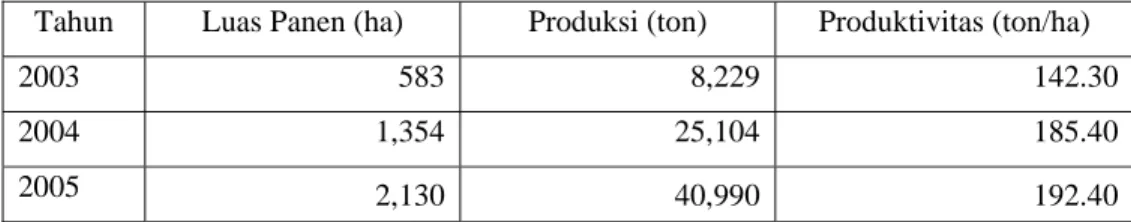

Tabel 8. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Kembang Kol di

Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2005

Tahun Luas Panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha)

2003 583 8,229 142.30

2004 1,354 25,104 185.40

2005 2,130 40,990 192.40

Sumber: Departemen Pertanian (2009)

Pada Tabel 8 menunjukkan luas panen, produksi dan produktivitas kembang kol di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pusat produksi tanaman kembang kol pada periode tahun 2003-2005 terus mengalami peningkatan. Produksi pada tahun 2003 mencapai 8,229 ton, dan sebesar 40,990 ton pada tahun 2005. Luas panen kembang kol di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2003 seluas 538 hektar, dan meningkat menjadi seluas 2,130 hektar pada tahun 2005. Produktivitas kembang kol juga setiap tahunnya mengalami kenaikan, dimana produktivitas kembang kol pada tahun 142.30 ton/ha. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 30.2 persen. Pada tahun 2005 produktivitas kembang kol mencapai 192.40 atau mengalami kenaikan sebesar 35.2 persen dari tahun 2003.

Salah satu daerah yang menjadi pusat penghasil sayuran kembang kol di Propinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor khususnya Kecamatan Cisarua. Kelompok tani “Suka Tani” adalah salah satu kelompok tani yang memproduksi sayuran kembang kol. Kelompok tani ”Suka Tani” merupakan kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapotan) “Kaliwung Kalimuncar”. Kelompok tani ini merupakan kelompok tani yang berada di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor. Desa Tugu Utara berada pada ketinggian 1,200 m dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata harian 260 Celcius. Kondisi ini menyebabkan lokasi ini cocok untuk mengembangkan tanaman sayuran terutama kembang kol.

1.2 Perumusan Masalah

Permintaan yang besar terhadap produk sayur-mayur memunculkan adanya jaringan perdagangan sayur-mayur mulai dari tingkat petani produsen, pedagang perantara, sampai pedagang keliling atau yang menjual sayur-mayur ke rumah-rumah. Kembang kol merupakan salah satu jenis sayuran yang sudah sangat dikenal dan dimanfaatkan menjadi berbagai macam bentuk sayuran seperti sayur sup dan tumis. Rasanya yang enak setelah diolah menjadi masakan menjadikan kembang kol sebagai makanan favorit yang banyak dijumpai diberbagai tempat.

Di Indonesia, kembang kol termasuk salah satu sayuran yang dikonsumsi oleh kalangan terbatas karena harganya yang relatif lebih tinggi daripada sayuran lainnya. Budidaya tanaman kembang kol dalam skala yang lebih besar agaknya cukup menjanjikan mengingat saat ini Indonesia sudah mengekspor kembang kol ke Hongkong, Jepang, Singapura dan Brunei. Kembang kol masih memberikan peluang usaha yang terbuka lebar seiring dengan derasnya permintaan di dalam negeri. Meningkatnya permintaan pasokan juga dikarenakan banyak restoran dan hotel yang menghidangkan aneka masakan luar negri berbahan baku kembang kol.

Kembang kol cara budidayanya mudah dan pemasarannya juga tidak terlalu sulit. Kembang kol termasuk sayur mewah yang harga jualnya paling tinggi dibandingkan dengan jenis kubis-kubis yang lain. Dalam luasan satu hektar bisa menghasilkan 7-10 ton kembang kol. Jika dibudidayakan sebagai usaha yang berwawasan agribisnis maka hasil panennya berpotensi menghasilkan pendapatan yang tinggi.

Masalah utama yang dihadapi oleh petani kelompok tani ”Suka Tani” dalam usahatani kembang kol adalah ketidakstabilan harga dan ketidakpastian pasar. Harga komoditas kembang kol sering tidak stabil dengan fluktuasi harga yang cukup besar. Pada kegiatan pemasaran kembang kol, petani sering merasa kurang respon terhadap harga yang diterimanya (terlalu rendah) sedangkan harga ditingkat konsumen akhir tinggi.

Harga yang diterima oleh petani di kebun adalah berkisar Rp 1,000,- − Rp 6,000,- per kilogram. Sementara harga jual pedagang pengecer di pasar tradisional sebesar Rp 4,000,- – Rp15,000,- per kilogram. Penurunan harga kembang kol akan berimplikasi pada pendapatan petani. Bagi petani pendapatan merupakan insentif untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga petani mau menanam suatu komoditi. Pendapatan yang dihasilkan juga ditentukan oleh produksi yang dihasilkan dan biaya produksi yang dikeluarkan.

Pemasaran kembang kol tidak terlepas dari peranan lembaga pemasaran dalam menyalurkan kembang kol dari produsen ke konsumen. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi antara produsen dan konsumen. Adanya perbedaan lokasi dan kegiatan lembaga pemasaran menyebabkan harga tiap lembaga pemasaran menjadi berbeda. Masalah yang timbul adalah penyebaran harga dan keuntungan antara lembaga pemasaran tidak merata, akibatnya harga diterima petani menjadi rendah sedangkan konsumen harus membayar dengan harga yang cukup mahal.

Perbedaan harga jual oleh petani dengan harga yang diberlakukan pedagang menunjukkan adanya marjin pemasaran antara petani dengan konsumen. Dalam kondisi ini, petani sebagai penerima harga (price taker). Marjin pemasaran yang semakin besar akan menyebabkan persentase bagian yang diterima petani akan semakin kecil. Penyebaran margin pemasaran tidak merata dan harga yang rendah ditingkat petani dapat mempengaruhi pendapatan petani.

Oleh karena itu, dengan menganalisis tingkat pendapatan dan pemasaran usahatani kembang kol dapat mengetahui tingkat biaya produksi yang dikeluarkan usahatani kembang kol serta mengetahui saluran pemasaran yang terbaik. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi petani masyarakat dalam proses pengembangan pertanian.

Permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Bagaimana tingkat pendapatan petani kembang kol pada kelompok tani ”Suka Tani”?

2. Bagaimana sistem pemasaran, saluran pemasaran, struktur dan perilaku pasar, sebaran margin pemasaran kembang kol dari produsen sampai konsumen akhir serta farmer’s share?

1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Menganalisisi tingkat pendapatan petani kembang kol.

2. Menganalisis sistem pemasaran, saluran pemasaran, struktur dan prilaku pasar dan sebaran margin pemasaran kembang kol dari produsen sampai konsumen akhir serta farmer’s share.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kepada pihak yang ingin mengetahui tentang biaya produksi dan pendapatan usahatani kembang kol serta pemasarannya.

2. Sebagai bahan masukan bagi penelitian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan tingkat pendapatan usahatani dan pemasaran kembang kol.

3. Sebagai informasi awal bagi masyarakat yang tertarik akan pertanian khususnya kembang kol.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Kembang Kol

Kol bunga atau sering disebut kembang kol merupakan salah satu anggota famili kubis dengan nama latin Brassica oleracea botrytis L. subvar. cauliflora DC berupa tumbuhan berbatang lunak. Masyarakat di Indonesia menyebut kembang kol sebagai kol kembang atau blumkol (berasal dari bahasa Belanda Bloemkool). Tanaman ini berasal dari Eropa subtropis di daerah Mediterania. Kembang kol yang berwarna putih dengan massa bunga yang kompak seperti yang ditemukaan saat ini dikembangkan tahun 1866 oleh Mc.Mohan ahli benih dari Amerika. Diduga kembang kol masuk ke Indonesia dari India pada abad ke XIX.

Walaupun tanaman ini adalah tanaman dataran tinggi tropika dan wilayah dengan lintang lebih tinggi, beberapa kultivar dapat membentuk bunga di dataran rendah sekitar khatulistiwa. Daerah dataran tinggi (pegunungan) adalah pusat budidaya kembang kol. Pusat produksi tanaman ini terletak di Jawa Barat yaitu di Lembang, Cisarua, Cibodas. Tetapi saat ini kembang kol mulai ditanam di sentra-sentra sayuran lainnya seperti Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Pangalengan, Maja dan Garut (Jawa Barat), Kopeng (Jawa Tengah) dan Bedugul (Bali). Klasifikasi botani tanaman kembang kol adalah sebagai berikut:

a) Divisi : Spermatophyta b) Sub divisi : Angiospermae c) Kelas : Dicotyledonae d) Keluarga : Cruciferae e) Genus : Brassica

f) Spesies : Brassica oleracea var. botrytis L. g) Sub var : cauliflora DC

Brassica oleracea varitas botrytis terdiri atas dua subvaritas yaitu cauliflora DC. yang kita kenal sebagai kembang kol putih dan cymosa Lamn. yang berbunga hijau dan terkenal sebagai brokoli. Manfaat tanaman, walaupun biasanya hanya bagian massa bunga yang dimanfaatkan sebagai sayuran yang

mengandung mineral cukup lengkap, daun tanaman ini juga bisa dimakan dan rasanya manis tanpa ada rasa pahit.

Kembang kol merupakan tanaman sayuran yang berasal dari daerah sub tropis. Di tempat itu kisaran temperatur untuk pertumbuhan kembang kol yaitu minimum 15.5-18oC dan maksimum 24oC. Kelembaban optimum bagi tanaman blumkol antara 80-90 persen. Dengan diciptakannya kultivar baru yang lebih tahan terhadap temperatur tinggi, budidaya tanaman kembang kol juga dapat dilakukan di dataran rendah (0-200 m dpl) dan menengah (200-700 m dpl). Di dataran rendah, temperatur malam yang terlalu rendah menyebabkan terjadinya sedikit penundaan dalam pembentukan bunga dan umur panen yang lebih panjang.

Tanah lempung berpasir lebih baik untuk budidaya kembang kol daripada tanah berliat. Tetapi tanaman ini toleran pada tanah berpasir atau liat berpasir. Kemasaman tanah yang baik antara 5.5-6.5 dengan pengairan dan drainase yang memadai. Tanah harus subur, gembur dan mengandung banyak bahan organik. Tanah tidak boleh kekurangan magnesium (Mg), molibdenum (Mo) dan Boron (Bo) kecuali jika ketiga unsur hara mikro tersebut ditambahkan dari pupuk. Di Indonesia, sebenarnya kembang kol hanya cocok dibudidayakan di daerah pegunungan berudara sejuk sampai dingin pada ketinggian 1.000-2.000 m dpl.3

Menurut Ashari (1995), Tanaman kembang kol atau kembang kol yang dikonsumsi adalah kelopak bunganya. Kandungan gizi yang terdapat pada tanaman kembang kol adalah air sebanyak 90 ml, protein 3g, lemak 0,2 g, karbohidrat 5 g, serat 1 g, kalsium 30 mg, besi 1mg, vitamin A 20 IU, tiamin 0,1 mg, riboflavin 0,1 mg, nikotinamide 0,7 mg, dan asam askorbat 80 mg.2

3 http://www.iptek.net.id/ind/teknologi_pangan/index.php?mnu=2&id=196

(Tanggal 3Agustus 2009)

2.2 Budidaya Kembang Kol a. Pengolahan Lahan

Tanah yang akan ditanami kembang kol diolah sedalam 10-20 cm karena perakarannya dangkal. Agar kesuburannya terjamin, tanah perlu dipupuk dengan pupuk kandang yang telah matang berdosis 5 kg/m2. Kemudian, tanah dibiarkan selama 7-10 hari agar cukup mendapatkan sinar matahari, lalu dicangkul untuk kedua kalinya. Selanjutnya dibuat bedengan berukuran lebar sekitar 120 cm dan panjang sekitar 300 cm. Di antara bedengan dibuat parit, selebar 30 cm, dan saluran drainase. Setelah itu, tanah siap ditanami.

b. Persemaian

Benih kembang kol perlu disemai sebelum ditanam. Caranya, benih ditabur dalam barisan yang teratur di bedeng persemaian. Jarak antar barisan sekitar 10 cm. Setelah ditabur, benih segera ditutup tipis dengan tanah. Pada hari ke-12 biji yang tumbuh baik segera disapih dengan jarak (10 x 10) cm. Tindakan ini bertujuan agar pertumbuhan bibit menjadi baik sekaligus merupakan seleksi karena benih yang jelek (tidak tumbuh) langsung dibersihkan (dibuang). Bibit berada dipersemaian hingga berumur sekitar enam minggu atau sudah berdaun 5-6 helai. Lahan diolah sedalam 30 cm, kemudian dibuat bedengan selebar 110-120 cm memanjang dari arah utara ke selatan.

Penyemaian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu disebar merata di atas bedengan atau disebar di dalam barisan sedalam 0,2–1,0 cm. Cara pertama memerlukan benih yang lebih sedikit daripada cara kedua. Sekitar 2 minggu setelah semai, bibit dipindahkan ke dalam bumbungan. Bumbunan dapat dibuat dari daun pisang atau kertas berplastik dengan ukuran diameter 4-5 cm dan tinggi 5 cm. Bumbungan diisi media campuran pupuk kandang matang dan tanah halus dengan perbandingan 1:2 atau 1:1. Keuntungan dari cara ini diantaranya adalah hemat waktu, permukaan petak semaian sempit dan jumlah benih persatuan luas banyak. Sedangkan kelemahannya adalah penggunaan benih banyak, penyiangan gulma sukar, memerlukan tenaga kerja terampil, terutama saat pemindahan bibit ke lahan.

Penyemaian di bumbung (koker atau polybag) dilakukan dengan cara satu per satu benih dimasukkan ke dalam bumbungan yang dibuat dengan cara seperti di atas. Bumbungan dapat terbuat dari daun pisang atau daun kelapa dengan ukuran

diameter dan tinggi 5 cm atau dengan polybag kecil yang berukuran 7-8 cm x 10 cm. Pemindahan dilakukan bila bibit telah mempunyai perakaran yang kuat. Bibit dari benih/biji siap ditanam setelah berumur enam minggu atau telah berdaun 5-6 helai, sedangkan bibit dari stek dapat dipindahkan setelah berumur 28 hari. Pemindahan bibit dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Sistem cabut, bibit dicabut dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Bila disemai pada polybag, pengambilan bibit dilakukan dengan cara membalikkan polybag dengan batang bibit dijepit antara telunjuk dan jari tengah, kemudian polybag ditepuk-tepuk perlahan hingga bibit keluar. Bila bibit disemai pada bumbung daun pisang atau daun kelapa, bibit dapat ditanam bersama bumbungnya. b) Sistem putaran, caranya tanah disiram dan bibit dengan diambil beserta tanahnya 2,5 - 3 cm dari batang dengan kedalaman 5 cm.

c. Penanaman

Kembang kol membutuhkan banyak air terutama pada masa pertumbuhannya. Oleh karena itu, penanaman sebaiknya dilakukan pada permulaan musim hujan. Penanaman pada musim kemarau dapat dilakukan asal penyiramannya intensif. Bibit yang telah disemai ditanam di bedeng penanaman dengan jarak dalam barisan antara 45-55 cm dan jarak antar-barisan kira-kira 60-70 cm. Waktu penanaman sebaiknya dipilih sore hari agar bibit yang baru ditanam tidak langsung terkena sinar matahari, terlebih sinar yang terik.

d. Pemeliharaan

Penyiraman pada bunga kol sangat penting guna mendapatkan hasil yang optimal. Sekurang-kurangnya dilakukan satu kali penyiraman setiap hari (kecuali turun hujan). Setelah berumur dua minggu, tanaman dibersihkan dari gulma dan rumput liar serta dilakukan pendangiran. Pendangiran tidak perlu terlalu dalam karena dapat merusak akarnya. Pekerjaan ini diulangi pada waktu tanaman berumur dua bulan. Pemeliharaan selanjutnya adalah pemberian pupuk terutama bagi tanah yang tidak terlalu subur. Bagi tanah yang subur, pemberian pupuk cukup pada saat pengolahan tanah. Pemupukan susulan dilakukan dua kali, yaitu saat tanaman berumur dua minggu dan ketika tanaman berumur dua bulan (saat pembentukan bunga), dilakukan bersamaan dengan penyiangan.

e. Hama dan Penyakit

Hama dan penyakit yang menyerang kembang kol sama seperti pada famili kubis lainnya. Gangguan fisiologis penting pada kembang kol seperti Ekor cambuk, gejala gangguannya adalah bentuk daun kembang kol menjadi tidak teratur dan akhirnya menjadi seperti ekor cambuk karena sebagian besar daunnya hanya terdiri dari daun tengah dengan sedikit helaian daun. Umumnya kepala bunga yang terbentuk tidak dapat dijual karena pertumbuhannya terganggu akibat dari perubahan titik tumbuh. Gejala ekor cambuk biasanya disebabkan oleh tanah yang terlalu asam. Gangguan Bercak Cokelat yang menimbulkan sebagian atau beberapa bagian kepala bunga terlihat seperti ada noda air. Terkadang noda tersebut mengering atau mengeras, namun jika keadaan lembap sering menjadi busuk. Sebelum kepala bunga muncul, bagian tepi daun tengah sering berubah menjadi muda dan akhirnya mati. Kepala bunga yang terserang lama-kelamaan berubah warna menjadi cokelat karat dan rasanya menjadi pahit.

f. Panen dan Pasca Panen

Umur panen tergantung varietasnya, namun rata-rata kembang kol dapat dipanen setelah 55-60 hari sejak tanam atau 2-3 hari sesudah penutupan bunga. Pada saat dipanen kepala bunga harus mencapai besar maksimal dan warnanya belum berubah. Pemanenan sebaiknya dilakukan pagi hari untuk menghasilkan kepala bunga yang segar karena masih terdapat sisa embun. Panen yang dilakukan sore hari akan menghasilkan kepala bunga yang kering akibat terkena sinar matahari. Cara panennya, kepala bunga dipotong beserta daunnya, terutama daun penutup bunga. Setelah dipanen, kepala bunga segera dibawa ke tempat yang teduh untuk menghindari sinar matahari langsung yang dapat mengakibatkan perubahan warna menjadi kuning pucat sampai cokelat kehitaman.

Kembang kol yang telah dipanen sebaiknya segera dipasarkan karena mudah rusak dan menurun kesegarannya. Apabila kembang kol akan disimpan, sebaiknya dimasukkan dalam ruang pendingin bersuhu 0° C. Dalam ruang pendingin ini kesegarannya dapat dipertahankan hingga 30 hari. Ruang pendingin bersuhu kurang dari 5° C hanya dapat mempertahankan kesegaran kurang dari 12 hari.

2.3 Karakteristik Sayuran

Ciri-ciri komoditas sayuran memiliki kesamaan pokok dengan hortikultura lainnya (Harjadi 1999). Ciri komoditas sayuran adalah sebagai berikut:

1. Dipanen dan dimanfaatkan dalam keadaan hidup atau segar sehingga mudah rusak (Perishable) karena masih ada proses-proses kehidupan yang berjalan.

2. Komponen utama mutu ditentukan oleh kandungan air, bukan oleh kandungan bahan kering.

3. Harga pasar komoditi ditentukan oleh mutu atau kualitasnya bukan oleh kuantitasnya saja.

4. Produk hortikultura bukan merupakan kebutuhan pokok yang tidak diperlukan dalam jumlah besar, namun diperlukan sedikit demi sedikit setiap harinya dan bila tidak mengkonsumsinya, maka tidak segera dirasakan akibatnya.

5. Produk digunakan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani melainkan juga kebutuhan rohani.

6. Dari segi gizi, produk hortikultura penting sebagai sumber vitamin dan mineral, bukan diutamakan untuk sumber kalori dan protein.

Sayuran memiliki karakteristik yang berbeda dibanding komoditas pertanian lainnya (Harjadi, 1999). Beberapa perbedaan sayuran terhadap komoditas pertanian lainnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak tergantung pada musim.

2. Mempunyai resiko tinggi. Biasanya produk sayuran mudah rusak sehingga umur tampilannya pendek. Seiring berlalunya waktu dan kekuranghatian dalam penanganan pasca panen, sayuran yang dijual semakin lama semakin turun nilainnya sampai tidak bernilai sama sekali.

3. Karena sifatnya mudah rusak dan berumur pendek, maka lokasi produksi dekat dengan konsumen.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik ini antara lain dilakukan oleh Sari (2006), yang menganalisis sistem pemasaran wortel dan bawang daun. Kondisi pemasaran wortel dan bawang daun yang terjadi di Desa Sukatani ada lima saluran, yaitu :

1. Petani – Tengkulak Kecil – Pedagang Pengecer ( Pasar Cipanas) – Konsumen 2. Petani – Pedagang Pengecer ( Pasar Cipanas) – Konsumen

3. Petani – Tengkulak Besar – Pedagang Grosir – Pedagang Pengecer – Konsumen

4. Petani – Tengkulak Kecil – Pedagang Grosir – Pedagang Pengecer – Konsumen

5. Petani – Tengkulak Kecil – Tengkulak Besar – Pedagang Grosir – Pedagang Pengecer – Konsumen

Sebagaian besar petani wortel dan bawang daun melakukan penjualan kepada tengkulak kecil pada saluran pemasaran IV, karena tengkulak kecil yang menyalurkan langsung ke Bogor dan Jakarta banyak tersebar di masing-masing dusun sehingga lebih mudah.

Berdasarkan perhitungan margin pemasaran dan farmer’s share, saluran pemasaran wortel dan bawang daun yang paling efisien adalah saluran I karena memiliki marjin pemasaran yang paling kecil masing-masing sebesar 1,450,- per kg (64.44 persen) dan Rp 1,400,- per kg (56 persen). Sedangkan farmer’s share untuk wortel dan bawang daun yang paling besar terdapat pada saluran pemasaran II yaitu masing-masing sebesar 44.44 persen dan 54 persen. Untuk wortel dan daun bawang, rasio keuntungan dan biaya yang tertinggi juga terdapat pada saluran II, masing-masing sebesar 5.99 dan 6.82. Berarti, setiap Rp 100,- per kg wortel biaya pemasaran yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 599,- per kg dan Rp 681,- per kg. Dengan demikian saluran pemasaran I merupakan saluran yang paling efisien, sedangkan saluran pemasaran II yang memberikan keuntungan yang besar kepada petani karena memiliki farmer’s share serta rasio keuntungan dan biaya terbesar.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharany (2007), menganalisis mengenai usahatani dan tataniaga jamur tiram putih, diketahui bahwa besarnya pendapatan atas biaya total adalah Rp 1,476,930.64,- dan pendapatan atas biaya tunai adalah Rp 1,697,633.53,-. Besarnya nilai R/C atas biaya tunai adalah 2.69 dan R/C atas biaya total adalah 2.20. Berdasarkan kedua perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa usahatani jamur tiram telah efisien.

Analisis tataniaga jamur tiram menunjukkan bahwa terdapat lima saluran tataniaga jamur tiram di wilayah Bandung. Diantaranya yaitu pertama saluran I melibatkan produsen jamur tiram, pengumpul, pedagang pengecer dan konsumen akhir, kedua saluran II melibatkan produsen jamur tiram, bandar pengumpul, pengumpul, pedagang menengah, pedagang pengecer dan pedagang akhir, ketiga saluran III melibatkan produsen jamur tiram, pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer dan konsumen akhir keempat saluran IV melibatkan produsen jamur tiram, pengumpul, pedagang menengngah, pedagang pengecer dan konsumen akhir dan kelima saluran V. Secara keseluruhan tidak ada saluran tataniaga yang efisien. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh petani hampir sama, bahkan lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh lembaga tataniaga.

Meryani (2008) melakukan penelitian mengenai analisis usahatani dan tataniaga kedelai di Kecamatan Ciranjang menunjukkan usahatani kedelai per hektar untuk kedelai yang dipanen polong muda, total penerimaannya mencapai Rp 1,871,269.84,- dan total penerimaan untuk kedelai polong tua mencapai Rp 4,243,974.73,- R/C rasio yang diperoleh petani yang panen polong tua adalah 1.35 dan petani yang panen polong muda adalah 1.27. Angka ini memberi arti bahwa dari setiap rupiah yang biaya yang dikeluarkan oleh petani kedelai akan memberikan penerimaan sebesar Rp 1.35,- untuk polong tua dan penerimaan sebesar Rp 1.27,- untuk polong muda.

Saluran tataniaga kedelai yang ada di kecamatan Ciranjang, kabupaten Cianjur, ada dua saluran tataniaga yaitu saluran tataniaga kedelai polong muda dan saluran tataniaga kedelai polong tua. Saluran tataniaga kedelai polong muda mempunyai tujuan yang sama, yaitu dari petani kedelai dibawa ke pedagang pengumpul, kemudian kedelai tersebut dibawa ke pedagang Pasar Induk Parung.

Di pedagang Pasar Induk, kedelai diserap oleh pedagang pengecer dan konsumen akhir. Untuk tataniaga kedelai polong tua terdapat delapan saluran tataniaga.

Riyanto (2005), menganalisis mengenai pendapatan cabang usahatani dan pemasaran padi kasus di Tujuh Desa, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis diketahui ternyata pendapatan atas biaya tunai yang diperoleh petani kelompok I, II, dan III bernilai positif dan lebih besar dari pada pendapatan atas biaya totalnya. Nilai R/C rasio yang diperoleh kelompok I lebih rendah dari petani yang ada pada kelompok II dan III. Adapun nilai R/C rasio yang diperoleh Kelompok I yaitu sebesar 1.81 atas biaya tunai dan 1.3 untuk R/C rasio atas biaya total. Nilai R/C rasio yang diperoleh Kelompok II yaitu sebesar 2.03 atas biaya tunai dan 1.54 untuk R/C rasio atas biaya total. Nilai R/C rasio yang diperoleh Kelompok III yaitu sebesar 2.13 atas biaya tunai dan 1.64 untuk R/C rasio atas biaya total. Pola pemasaran yang paling efisien adalah pola pemasaran I yaitu dari petani ke pedagang besar kemudian disalurkan kembali ke pedagang pengecer untuk disampaikan ke konsumen. Margin pemasaran Pola I adalah 23.30 persen dengan total keuntungan Rp 192.50,- per kg, margin pemasaran pola II adalah 18 persen dengan total keuntungan Rp 2,- per kg.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2008), mengenai analisis pendapatan usahatani dan saluran pemasaran pepaya California di Desa Cimande dan Lemahdulur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa petani responden memperoleh nilai R/C rasio atas biaya total sebesar rata-rata 3.59 dan R/C ratio atas biaya tunai sebesar rata-rata 4.05. Nilai dari kedua R/C tersebut lebih dari satu, maka usahatani pepaya California tersebut masih memberikan keuntungan bagi petani dan layak untuk dikembangkan. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani responden di Desa Cimande dan Desa Lemahduhur adalah: luas lahan, jumlah tanaman per hektar, jarak tanam, penggunaan bibit, penggunaan bibit, penggunaan pupuk kompos, penggunaan pupuk NPK dan penggunaan Tenaga Kerja Luar Keluarga (TKLK).

Pada saluran pemasaran pepaya California di Desa Cimande dan Lemahduhur, terdapat dua bentuk pola saluran. Pada pola saluran I, petani menjual pepaya tersebut kepada supplier, kemudian suplier menjual pepaya tersebut kepada pedagang pengecer dan pedagang pengecer menjualnya kepada konsumen akhir. Sedangkan untuk pola saluran II, petani menjual pepaya langsung kepada pabrik (konsumen akhir).

Berdasarkan penelitian terdahulu, menunjukkan pentingnya mengetahui pendapatan usahatani dan pemasaran suatu produk pertanian untuk mengetahui suatu usahatani menguntungkan/layak untuk diusahakan atau tidak dan juga untuk mendapatkan saluran pemasaran yang menguntungkan bagi petani. Penelitian yang telah dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah pada analisis usahataninya yaitu mengenai analisis pendapatan yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran (biaya tunai dan biaya diperhitungkan), dan R/C rasio. Perbedaannya adalah pada lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, perbedaan jenis komoditi dan waktu dilakukannya kegiatan penelitian. Dari hasil pengamatan penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian tentang kembang kol sebelumnya, serta analisis pemasaran yang akan ditinjau lebih lanjut di lokasi penelitian.

III KERANGKA PEMIKIRAN 3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

3.1.1 Konsep Usahatani

Ilmu Usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki (yang dikuasai) sebaik-baiknya; dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input) ( Soekartawi, 2006).

Tjakrawiralaksana (1983) menyebutkan suatu usahatani dapat digambarkan lebih rinci sebagai berikut:

1. Pada setiap usahatani kita akan selalu dapat menjumpai lahan dalam luasan dan bentuk yang tertentu, unsur ini dalam usahatani mempunyai fungsi sebagai tempat diselenggarakan usaha bercocok tanam, pemeliharaan hewan ternak, dan tempat keluarga tani bermukim.

2. Pada usahatani juga akan dijumpai, Bangunan-bangunan, seperti: rumah tempat tinggal keluarga tani, kandang ternak, gudang dan lumbung, sumur atau pompa air dan pagar. Alat-alat pertanian, seperti: bajak, cangkul, garpu, parang, sprayer, dan mungkin juga traktor. Sarana produksi (input), seperti; benih atau bibit tanaman, pupuk pabrik atau pupuk kandang, obat-obatan pemberantas hama penyakit tanaman serta hewan ternak dan makanan ternak. 3. Pada usahatani itu terdapat keluarga tani, yang terdiri dari petani, istri dan

anak-anak, serta mertua, adik, ipar, keponakan, menantu, dan pembantu. Semua merupakan sumber tenaga kerja usahatani bersangkutan.

4. Petani sendiri, selain sebagai tenaga kerja juga berfungsi sebagai pengelola atau manajer, yaitu orang yang berwenang memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan usahatani.

Menurut Soeharjo dan Patong (1973), usahatani adalah proses pengorganisasian faktor-faktor produksi yaitu alam, tenaga kerja, modal dan pengelolaan yang diusahakan oleh perorangan atau sekumpulan orang untuk

menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga atau pun orang lain disamping bermotif mencari keuntungan. Menurut Hernanto (1989) usahatani adalah sebagai organisasi alam, kerja, modal dan pengelolaan yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Organisasi itu ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seorang/sekumpulan orang, segolongan sosial, baik yang terikat secara geologis, politik maupun teritorial sebagai pengelolanya. Ilmu usahatani pada dasarnya memperhatikan cara-cara petani memperoleh dan memadukan sumberdaya (lahan, tenaga kerja, modal, waktu, dan pengelolaan) yang terbatas untuk mencapai tujuannya (Soekartawi, 1986).

Ada empat unsur pokok dalam usahatani yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi (Hernanto, 1989) yaitu :

1) Tanah

Tanah usahatani dapat berupa tanah pekarangan, tegalan dan sawah. Tanah tersebut dapat diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri, membeli, menyewa, bagi hasil (menyakap), pemberian negara, warisan atau wakaf. Penggunaan tanah dapat diusahakan secara monokultur maupun polikultur atau tumpangsari.

2) Tenaga Kerja

Jenis tenaga kerja dibedakan menjadi tenaga kerja pria, wanita dan anak-anak yang dipengaruhi oleh umur, pendidikan, keterampilan, pengalaman, tingkat kesehatan dan faktor alam seperti iklim dan kondisi lahan. Tenaga ini dapat berasal dari dalam dan luar keluarga (biasanya dengan cara upahan). Dalam teknis perhitungan, dapat dipakai konversi tenaga kerja dengan cara membandingkan tenaga pria sebagai ukuran baku, yaitu : 1 pria = 1 hari kerja pria (HKP) ; 1 wanita = 0,7 HKP ; 1 ternak = 2 HKP dan 1 anak = 0,5 HKP. 3) Modal

Modal dalam usahatani digunakan untuk membeli sarana produksi serta pengeluaran selama kegiatan usahatani berlangsung. Sumber modal diperoleh dari milik sendiri, pinjaman atau kredit (kredit bank, pelepas uang/famili/tetangga), hadiah, warisan, usaha lain ataupun kontrak sewa.

4) Pengelolaan atau manajemen

Pengelolaan usahatani adalah kemampuan petani untuk menentukan, mengorganisir dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi yang dikuasainya dengan sebaik-baiknya dan mampu memberikan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Pengenalan pemahaman terhadap prinsip teknik dan ekonomis perlu dilakukan untuk dapat menjadi pengelola yang berhasil. Prinsip teknis tersebut meliputi : (a)perilaku cabang usaha yang diputuskan; (b) perkembangan teknologi; (c) tingkat teknologi yang dikuasai dan (d) cara budidaya dan alternatif cara lain berdasar pengalaman orang lain. Prinsip ekonomis antara lain : (a) penentuan perkembangan harga; (b) kombinasi cabang usaha; (c) pemasaran hasil; (d) pembiayaan usahatani; (e) penggolongan modal dan pendapatan serta tercermin dari keputusan yang diambil agar resiko tidak menjadi tanggungan pengelola. Kesediaan menerima resiko sangat tergantung kepada : (a) perubahan sosial serta (b) pendidikan dan pengalaman petani.

3.1.2. Analisis Pendapatan Usahatani

Analisis pendapatan usahatani pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi kegiatan suatu usaha pertanian dalam satu tahun. Tujuannya adalah membantu perbaikan pengolahan usaha pertanian yang digunakan adalah harga berlaku, kemudian penyusutan diperhitungkan pada tahun tersebut untuk investasi modal yang umur penggunaanya cukup lama. Penggunaan barang yang bukan tunai seperti produksi yang dikonsumsi sendiri di rumah dan pengeluaran di luar usaha pertanian dikeluarkan oleh karena analisisi ini dimaksudkan untuk mengetahui hanya perkembangan usaha pertanian saja. Analisa tersebut memerlukan suatu perkiraan pengembalian modal investasi dan tenaga petani, dan kemudian dibandingkan dengan pengambilan pola pilihan tanaman lain atau pilihan diluar usaha pertanian (Gittinger, 1986).

Menurut Tjakrawiralaksana (1983), pendapatan adalah jumlah yang tersisa setelah biaya, yaitu semua nilai input untuk produksi, baik yang benar-benar di biayai maupun yang hanya diperhitungkan, telah dikurangkan penerimaan.

1. Imbalan jasa manajemen, “upah” atau honorarium petani sebagai pengelola 2. Sisanya atau laba, yaitu net profit, merupakan imbalan bagi risiko usaha.

Inilah yang sebenarnya merupakan keuntungan atau laba, dalam artian ekonomi perusahaan.

Pendapatan usahatani dapat didefinisikan sebagai sisa (beda) dari pada pengurangan nilai penerimaan-penerimaan usahatani dengan biaya-biaya yang dikeluarkannya. Dari jumlah pendapatan tersebut kemudian dapat dinyatakan besarnya balas-jasa atas peggunaan tenaga kerja petani dan keluarga, modal sendiri dan keahlian pengelolaan petani. Menurut Seokartawi (1986), banyak istilah yang digunakan untuk menyatakan ukuran pendapatan dan keuntungan usahatani oleh karena itu uraian berikut menjelaskan penggunaan beberapa istilah dan artinya.

1. Pendapatan Kotor usahatani adalah ukuran hasil perolehan total sumber daya yang digunakan dalam usahatani. Istilah lain untuk pendapatan kotor usahatani adalah nilai produksi atau penerimaan kotor usahatani. Nisbah seperti pendapatan kotor per hektar atau per unit kerja dapat dihitung untuk menunjukkan intensitas operasi usahatani.

2. Pendapatan kotor tunai didefenisikan sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk usahatani. Pendapatan Kotor tunai usahatani tidak mencakup pinjaman uang untuk keperluan usahatani yang berbentuk benda yang dikonsumsi.

3. Pendapatan kotor tidak tunai merupakan pendapatan bukan dalam bentuk uang, seperti hasil panen yang dikonsumsi, digunakan untuk bibit atau makanan ternak, digunakan untuk pembayaran, disimpan digudang, dan menerima pembayaran dalam bentuk benda.

4. Pengeluaran total usahatani didefenisikan sebagai nilai semua input yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Pengeluaran usahatani mencakup pengeluaran tunai dan tidak tunai.

5. Pengeluaran tunai adalah pengeluaran berdasarkan nilai uang. Jadi segala keluaran untuk keperluan usahatani yang dibayar dalam bentuk benda tidak termasuk dalam pengeluaran tunai.

6. Pengeluaran tidak tunai adalah nilai semua input yang digunakan namun tidak dalam bentuk uang. Contoh keluaran ini adalah nilai barang dan jasa untuk keperluan usahatani yang dibayar dengan benda atau berdasarkan kredit. 7. Pendapatan bersih usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor usahatani

dengan total pengeluaran usahatani. Pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani akibat dari penggunaan faktor – faktor produksi.

8. Untuk mengukur atau menilai penampilan usahatani kecil adalah dengan penghasilan bersih usahatani. Ukuran ini diperoleh dari hasil pengurangan antara pendapatan bersih dengan bunga yang dibayarkan kepada modal pinjaman, biaya yang diperhitungkan dan penyusutan.

Analisis pendapatan usahatani mempunyai kegunaan bagi petani maupun bagi pemilik faktor produksi. Ada dua tujuan utama dari analisis pendapatan, yaitu menggambarkan keadaan sekarang suatu keadaan usahatani dan menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan. Bagi seorang petani, analisa pendapatan membantu untuk mengukur apakah kegiatan usahanya pada saat ini berhasil atau tidak (Soeharjo dan Patong, 1973).

Pendapatan selain diukur dengan nilai mutlak dapat pula diukur nilai efisiennya. Salah satu alat untuk mengukur efisiensi pendapatan tersebut yaitu penerimaan untuk setiap biaya yang dikeluarkan atau imbangan penerimaan dan biaya atau Revenue and Cost Ratio (analisa R/C). Perbandingan ini menunjukkan penerimaan kotor untuk setiap rupiah yang dikeluarkan dalam usahatani. Semakin tinggi nilai R/C rasio menunjukkan semakin besar penerimaan yang diperoleh dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Sehingga dengan perolehan nilai R/C rasio yang semakin tinggi maka tingkat efisiensi pendapatan semakin tinggi.

3.1.3 Konsep Pemasaran

Menurut Sudiyono (2002), definisi pasar sebagai produsen adalah sebagai tempat untuk menjual barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan. Konsumen mendefinisikan pasar sebagai tempat membeli barang-barang dan jasa-jasa sehingga konsumen tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya.