1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program transmigrasi telah ada di Indonesia sejak jaman Kolonial Belanda yaitu pada awal abad ke-20 atau lebih tepatnya pada tahun 1905. Program transmigrasi dikenal dengan istilah kolonisasi. kolonisasi merupakan hasil dari adanya kebijakan politik etis yang berisi dengan tiga kebijakannya yaitu, educatie, irrigatie, dan emigrasi. Pada awal pelaksanaannya, program transmigrasi dilakukan Pemerintah Kolonial hanya bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa yang dianggap masih memiliki jumlah penduduk sedikit. Penduduk Pulau Jawa yang sangat padat dipandang sebagai penyebab meningkatnya petani tunawisma, pengangguran, fragmentasi tanah, deforestasi. Setelah masa kemerdekaan, program transmigrasi kolonial kembali dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Lama. Keadaan negara yang tidak stabil dari segi ekonomi dan politik membuat banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan berusaha untuk mencari daerah penghidupan baru sehingga timbul banyak transmigrasi spontan. Selain itu, banyak dari para pejuang yang tidak mempunyai tempat tinggal turut melakukan transmigrasi yang disebut Transmigrasi Corps Cadangan Nasional (CTN) dan juga Transmigrasi Biro rekontruksi Nasional

(BRN).1 Pada masa Orde Baru dicanangkan kebijakan transmigrasi yang berosientasi pada ketahanan dan keamanan negara atau yang lebih sering disebut Transmigrasi Ketahanan Nasional (Transtannas). Tujuan dari transmigrasi tersebut ialah memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, peningkatan taraf hidup dan untuk penguatan idiologi negara. Dengan lahirnya Orde Baru, maka terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam pola penyelenggaraan transmigrasi. orientasi transmigrasi lebih diperkuat dengan motivasi ekonomi, sehingga terjadi pendekatan dari segi-segi kesejahteraan (Prospority Approach), dan segi-segi keamanan (Security Approach).2

Perubahan dalam pola penyelenggaraan transmigrasi dipengaruhi oleh kondisi keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak stabil di akhir masa Orde Lama akibat hubungan antara Presiden, PKI, dan TNI AD yang saling bersinggungan, terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan diantara ke tiganya dalam menyelesaikan permasalahan politik, terutama usaha dari PKI untuk membentuk Angkatan ke-V di samping adanya AD, AL, AU, dan POLRI, dengan cara mempersenjatai kaum buruh dan tani. Selain itu, TNI-AD juga merasa tertantang untuk mengimbangi pergerakan dari PKI yang memiliki rencana untuk membentuk

1

Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun, Sepuluh Windu Transmigrasi Di Indonesia 1905-1985 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 7-8.

2

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Seminar Segi-segi Hukum Pembangunan dan Kependudukan. (Sumatera Barat: Bina Cipta, 1976), hlm. 21.

basis baru di Lampung dengan memberangkatkan transmigran yang telah dibina oleh PKI, kemudian diberangkatkan secara spontan maupun melalui saluran resmi.3

Masalah keamanan negara yang tidak stabil mencapai puncaknya di awal bulan Oktober tahun 1965, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau yang dikenal dengan istilah G30S. PKI melakukan melakukan operasi penculikan terhadap sejumlah jendral Angkatan Darat yang dianggap oleh PKI akan membentuk “Dewan Jenderal” untuk mengambil alih kekuasaan Soekarno. Para Jenderal yang diculik kemudian dibunuh dan disembunyikan di sebuah sumur yang kini dikenal dengan nama “Lubang Buaya”.4

Pada tanggal 1 Oktober 1965, Mayjen Soeharto mengambil tindakan cepat dengan mengambil alih Komando Angkatan Darat yang ditinggalkan oleh Ahmad Yani karena menjadi salah satu korban peristiwa G30S. Seoeharto mengutus Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo untuk melakukan operasi mencari, menangkap, dan mengeksekusi orang-orang yang terlibat dalam kudeta serta memusnahkan orang-orang-orang-orang yang menjadi anggota ataupun simpatisan PKI. Tidak pasti jumlah orang yang diksekusi kala itu, operasi dilakukan di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat di Indonesia.

3

Arsip Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Laporan Singkat Perkembangan dan Permasalahan Proyek Desa Transmigrasi Angkatan Darat Di Lampung”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979), hlm. 4.

4

Julius Pour, Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010), hlm. 129-134.

Pemerintahan Orde Lama berakhir, peralihan ini ditandai dengan pengangkatan Soeharto menjadi presiden pada tanggal 12 Maret 1967, pengukuhan kewenangan eksekutifnya dengan Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) yang ditandatangani oleh Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat tersebut berisikan tentang mandat presiden kepada Soeharto selaku Panglima Kopkamtib Angkatan Darat (sebelum menjadi presiden) untuk melakukan segala cara memulihkan keamanan dan ketertiban nasional. Soeharto menggunakan kuasa ini untuk memusnahkan PKI. Sejak saat itu segala hal yang berhubungan dengan Komunis dilarang atas nama Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Soekarno ataupun PKI sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan atau sekedar menahan infiltrasi politik yang dilakukan militer. sejak saat itu militer mendapatkan tempat dalam sistem pemerintahan tertinggi di Indonesia.5

Penyebaran partai PKI dan paham komunis yang sudah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung yang telah terdapat cabang Partai Komunis Indonesia (PKI) sejak tahun 1923.6 Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Orde baru untuk mencegah munculnya kembali paham Komunis di Indonesia, setelah menetralkan negara dari orang-orang yang berhubungan dengan PKI ataupun komunis, militer membentuk pertahanan dengan membuat permukiman para anggota Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan Bersenjata Republik

5

Ibid., Hlm. 134.

6

Tim Penulis Naskah Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Sejarah Daerah Lampung (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1981), hlm. 105.

Indonesia (TNI/ABRI) di tengah-tengah masyarakat untuk membangun citranya mulai lapisan bawah yaitu, masyarakat pedesaan.7

Keterlibatan militer dalam penyusunan agenda Orde Baru sekaligus persiapan untuk memimpin rezim ini berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan, terutama sektor keamanan, sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat sepanjang masa Orde Baru. Militer merambah jauh dalam dunia politik dan dilibatkan dalam setiap institusi yang dibangun. Sengaja dilibatkan oleh Presiden Soeharto sebagai penunjang menjalankan kekuasaannya.8 Pada masa Orde Baru Angkatan Darat seperti partai politik.

Militer saat pemerintahan Orde Baru sangat diberperankan dalam segala bidang pemerintahan, mulai dari tatanan birokrasi hingga tatanan sosial masyarakat, sehingga militer dapat dengan mudah membaur dengan kehidupan masyarakat sipil. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Orde Baru, militer memiliki pandangan bahwa hubungan sipil–militer yang harmonis merupakan hal penting bagi suatu bangsa karena dapat berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan sosial ekonomi masyarakat, bahkan menjadi prasyarat utama yang menentukan maju mundurnya suatu negara. Militer memerlukan dukungan pemerintah dalam hal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan angkatan perang

7

Arsip Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Laporan Singkat Perkembangan dan Permasalahan Proyek Desa Transmigrasi Angkatan Darat Di Lampung”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979), hlm. 4.

8

Eddy Budiarso, Menentang Tirani; Aksi Mahasiswa 77/78 (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 2-3.

dalam rangka mengatasi ancaman yang akan timbul.9 Sipil juga membutuhkan militer sebagai perlindungan terhadap keamanan.

Di dalam tubuh TNI/ABRI terdapat anggota yang telah memasuki masa pensiun yang perlu mendapatkan kesejahteraan, karena sebagian besar merupakan angkatan pejuang kemerdekaan tahun 1945. Oleh karena itu, mereka ditransmigrasikan ke tempat yang baru untuk mendapatkan kesejahteraan dan menjalani kehidupannya yang lebih baik. Sebuah upaya membangun permukiman untuk para purnawirawan TNI/ABRI oleh komando militer merupakan bentuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.10

Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat (AD) merupakan gagasan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima AD. Transmigrasi digagas sebagai bentuk perwujudan pondasi prajurit TNI Angkatan Darat (TNI-AD) dalam memasuki dunia poitik, membangun citra di masyarakat dengan menggunakan asas demokrasi yaitu, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan kembali ke rakyat, kemudian mengemasnya dalam perwujudan dari pola Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA).11 Gagasan tersebut memiliki tujuan lain untuk anggota

9

Budi Santoso, Ketahanan Nasional Indonesia; Penangkal Disintegrasi Bangsa dan negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000). Hlm.199.

10

Arsip Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Laporan Singkat Perkembangan dan Permasalahan Proyek Desa Transmigrasi Angkatan Darat Di Lampung”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979), Hlm. 4-5.

11

Arsip Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Laporan Singkat Perkembangan dan Permasalahan Proyek Desa Transmigrasi Angkatan Darat Di Lampung”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979), Hlm. 4.

TNI-AD sendiri yaitu, memberikan peluang kesejahteraan bagi anggota TNI-AD beserta keluarganya setelah memasuki Usia Bebas Tugas (UBT) dan pensiun, sebagai bentuk peremajaan di lingkungan TNI-AD yaitu memindahkan anggota yang telah berganti pangkat dan habis masa tinggalnya dalam asrama untuk kemudian diganti dengan anggota lain yang memiliki hak untuk asrama. Melalui segala kemampuan dana dan daya yang dimiliki Angkatan Darat, lahirlah Proyek Transmigrasi Angkatan Darat (Trans-AD).

Transmigrasi Angkatan Darat II (Trans-AD II) Hanura merupakan Proyek Transmigrasi Angkatan Darat yang ke-dua di Provinsi Lampung setelah Proyek Transmigrasi Angkatan Darat pertama di Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, tahun 1964. Proyek ini dibuka secara resmi oleh Mayor Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara selaku Assisten VII KASAD mewakili Pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 17 September 1966. Kemudian proyek ini diberi nama Hanura yang merupakan kepanjangan dari “Hati Nurani Rakyat”. Pemberian nama tersebut dimaksudkan agar Proyek tersebut menjadi pencerminan keinginan para transmigran (Pensiunan TNI Angkatan Darat) membangun kehidupan dengan masyarakat sipil.

Proyek Trans-AD II Hanura dibuka pada tanggal 17 September 1966, dengan pemberangkatan keluarga transmigran yang dituntaskan pada Bulan April 1967. Lokasi Proyek berada di titik antara Km 12 dan Km 14 Jalan Raya Teluk Betung– Padang Cermin. Luas Proyek 600 Ha dengan pembagian area pekarangan keluarga

transmigran seluas 117,75 Ha, Perladangan/Perkebunan 196,25 Ha, Area Publik, Kavling Guru dan Area Cadangan 286,00 Ha.12

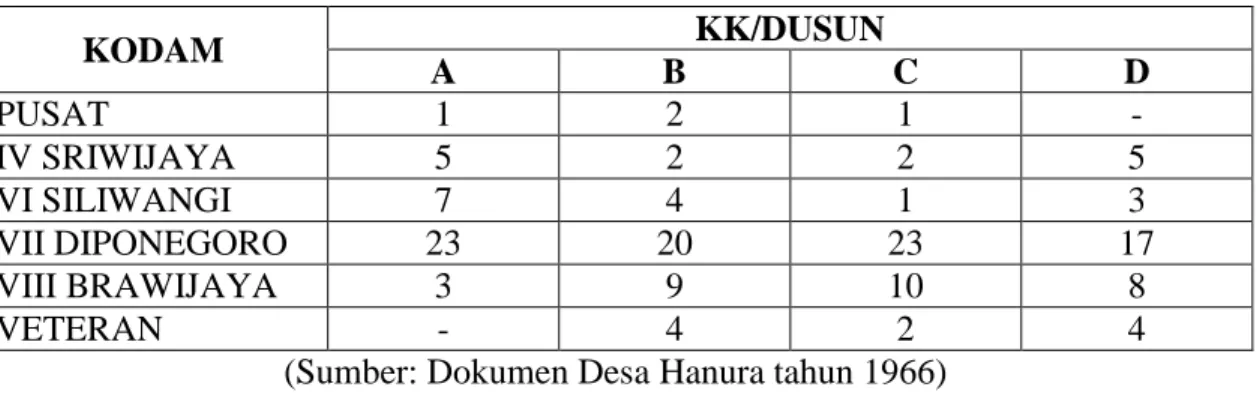

Anggota Trans-AD II Hanura berjumlah 157 kepala keluarga yang berasal dari enam Kodam berbeda yang terdiri atas Departemen Pertahanan Pusat empat kepala keluarga, Kodam Sriwijaya 12 kepala keluarga, Kodam Siliwangi 14 kepala keluarga, Kodam Diponegoro 86 kepala keluarga, Kodam Brawijaya 32 kepala keluarga, dan veteran sembilan kepala keluarga.13

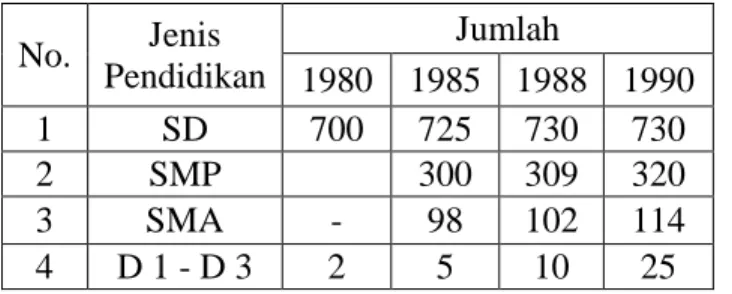

Fasilitas Proyek Trans-AD II Hanura menyediakan pendidikan tingkat SD, SMP dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yaitu, sekolah setingkat SMA di Desa Hanura yang kala itu telah berstatus negeri. Untuk lembaga Perekonomian yang disediakan, hanya Proyek Trans-AD I Poncowati dan Hanura yang telah memiliki Koperasi Unit Desa (KUD) yang berbadan Hukum. Pembinaan agama sebagai bentuk kebhinekaan pada Proyek Trans-AD II Hanura disediakan sarana dan prasarana tempat ibadah.

Proyek Transmigrasi Angkatan Darat II Hanura menjadi penting untuk diteliti, karena terdapat unsur yang berbeda dengan transmigrasi umum dalam latar belakang pelaksanaannya, yaitu adanya kepentingan politik dari Lembaga TNI-AD sebagai pelaksana yang diwujudkan melalui motivasi perbaikan sosial ekonomi untuk anggotanya. Keinginan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Proyek Trans-AD

12

http://hanura.desa.id/sejarah. diakses pada tanggal 25 Maret 2016 pukul 20:42 WIB, Surakarta.

13

http://hanura.desa.id/sejarah. diakses pada tanggal 25 Maret 2016 pukul 20:45 WIB, Surakarta.

hingga Proses adaptasi antara militer sebagai masyarakat pendatang dengan masyarakat asli serta mengetahui dampak yang ditimbulkan. Periodisasi dalam penelitian ini mengambil tahun 1966-1990. Tahun 1966 merupakan proses awal penempatan Trans-AD II Hanura dan untuk mendeskripsikan perubahan dan perkembangan yang terjadi, maka ditarik periodisasi sampai tahun 1990.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang dilaksanakannya Proyek Transmigrasi Angkatan Darat II (Trans-AD II) Desa Hanura, Provinsi Lampung?

2. Bagaimana proses pelaksanaan Proyek Transmigrasi Angkatan Darat II (Trans-AD II) Hanura Provinsi Lampung dan proses adaptasi masyarakat tahun 1966 sampai 1979?

3. Bagaimana pertumbuhan Desa Proyek Transmigrasi Angkatan Darat II (Trans-AD II) Hanura setelah tahun 1979 dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Padang Cermin, Provinsi Lampung sampai tahun 1990?

C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang dilaksanakannya Transmigrasi Angkatan Darat II (Trans-AD II) Desa Hanura, Provinsi Lampung.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Proyek Transmigrasi Angkatan Darat II (Trans-AD II) Hanura, Provinsi Lampung tahun 1966 sampai 1979.

3. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan Desa Proyek Transmigrasi Angkatan Darat II (Trans-AD II) Hanura setelah tahun 1979 terhadap kehidupan Sosial Ekonomi masyarakat Kecamatan Padang Cermin, Provinsi Lampung sampai tahun 1990.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah literatur, khususnya bagi para sejarawan yang berminat mempelajari dan melakukan studi-studi tentang militer dan sosial ekonomi politik di dalam transmigrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya program transmigrasi dan dampak yang terjadi di daerah tujuan Transmigrasi, khususnya Transmigrasi Angkatan Darat ke-II Hanura, Lampung. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan transmigrasi yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah perlu didukung dengan metode, karena peranan sebuah metode dalam suatu penelitian ilmiah sangat penting, karena berhasil atau tidaknya tujuan yang dicapai, tergantung dari metode yang digunakan. Didalam hal ini, suatu metode dipilih dengan mempertimbangkan objek yang diteliti.

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka metode yang digunakan adalah metode historis. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dari pengalaman masa lampau.14 Dalam metode historis terdiri atas empat tahap yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik

Heuristik adalah suatu proses pengumpulan bahan atau sumber-sumber sejarah. Proses pengumpulan bahan dilakukan dengan penelusuran dokumen dan melakukan wawancara terhadap narasumber yang merupakan pelaku atau saksi yang hidup sejaman dengan tema penelitian dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa yang diteliti. Pengumpulan dokumen diperoleh dari lembaga arsip, surat kabar dan majalah, perpustakaan, dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian, karena di tempat tersebut banyak terdapat sumber-sumber primer yang sangat membantu penulisan penelitian ini.

14

Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, edisi terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data atau sumber berupa studi dokumen, wawancara, dan studi pustaka.

a. Studi dokumen

Studi ini yang menjadi fokus penelitian adalah peristiwa yang sudah lampau, maka salah satu sumber yang digunakan adalah sumber dokumen. Dokumen yang diperoleh berasal dari instansi militer, pemerintah pusat dan daerah.

Arsip Laporan Komando Daerah Militer IV/Sriwijaya kepada Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam tentang Proyek Transmigrasi Angkatan Darat II Hanura, yang berisi tentang pelaksanaan Proyek Trans-AD II Hanura dan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun serta penggunaannya.

Penyerahan Proyek Trans-AD di Lampung dan perintah untuk mempersiapkan Acara Serah Terima Enam Proyek Trans-AD kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada tahun 1979 tertulis dalam Arsip Surat Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Surat Perintah No: SPRIN-560/V/1978, Arsip Surat Telegram dari KASAD Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dari KASAD kepada PANGDAM IV/Sriwijaya dan KA DISLURJA TNI AD dan Arsip Surat Perintah Nomer. SPRIN.2549/XII/1978. Kepada DANREM 043/ Garuda Hitam. Disampaikan dalam upacara penyerahan, tertuang dalam Arsip Komando Daerah Militer IV/Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, berisi tentang Laporan singkat perkembangan dan permasalahan Proyek Desa Transmigrasi Angkatan Darat di Lampung dan Arsip Komando Daerah Militer IV/Sriwijaya, serta

Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, berisi tentang Sejarah Singkat Proyek-proyek Transmigrasi Angkatan Darat (Trans-AD) di Daerah Lampung.

Proses musyawarah pengalihan tanah terdapat dalam Arsip Salinan Notulen Hasil Rapat Antara Kepala Kampung Hurun, Trans-AD dan Pejabat Kabupaten Lampung Seatan, Tanggal 26 Juli 1966.

Arsip Komando Pelaksana I Kementerian Angkatan Darat, yang berisi tentang salinan notulen musyawarah dengan Rakyat Hurun tanggal 1 Agustus 1966.

Arsip Dinas Transmigrasi Angkatan Darat Komando Pelaksana I, Notulen Sidang Segi Tiga antara Rakyat kampong Hurun, Pemerintah, Kabupaten Lampung Selatan dan Trans-AD tanggal 2 Agustus 1966.

Arsip Salinan Keputusan Rapat Segi Tiga Antara Wakil Rakyat Kampung Hurun dengan Pihak Pamong Praja dan Pihak Trans-AD sebagai sambungan Rapat Umum di Kampung Hurun tanggal 12 Agustus 1966.

Arsip Salinan Hasil/Kesimpulan musyawarah antara Trans-AD dengan Rakyat Kampung Hurun tentang penyelesaian ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang terkena Proyek Trans-AD Hanura, tanggal 1 September 1971.

Arsip Laporan pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh pada proyek II Trans-AD Hanura tanggal 15 November 1971 dan Arsip Berita acara pembayaran kekurangan ganti rugi tanah Proyek Trans-AD Hanura kepada Warga Hurun pada tanggal 4 November 1971.

Daftar nama-nama Anggota Transmigrasi Proyek Trans-AD Desa Hanura dan Arsip Daftar Kekuatan Transmigrasi Proyek Hanura.

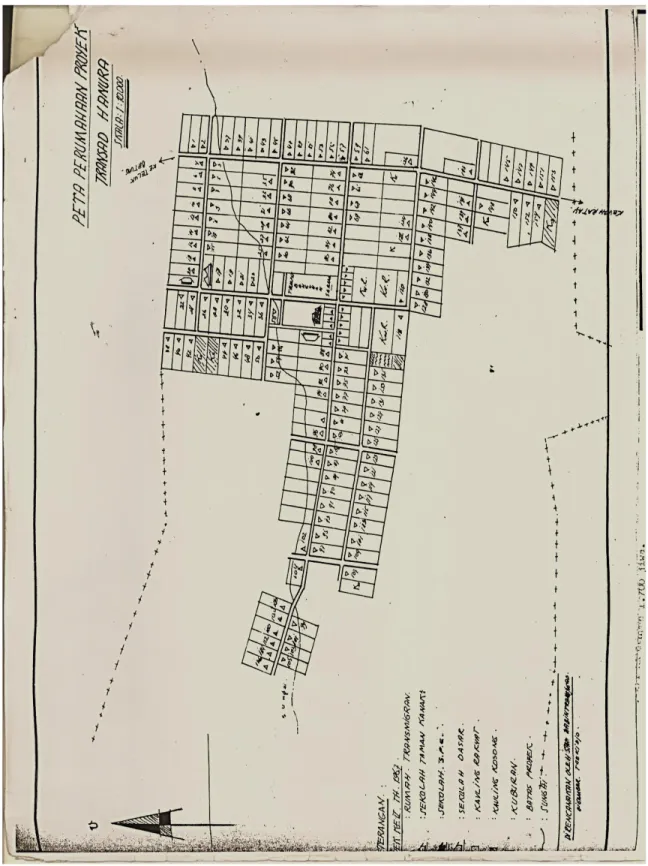

Peta Perumahan Proyek Transmigrasi Angkatan Darat II Hanura, skala 1:10.000, direncanakan oleh Staf BABINTRANSJAWA, digambar oleh Toekidjo.

Arsip tekstual Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran mengenai jumlah penduduk Kecamatan Padang Cermin tahun 1980, 1981, 1983, 1985, 1987 dan 1990.

Foto kepala Desa Hanura dan Foto-foto Infrastruktur Desa Hanura.

b. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan sebagai bahan pelengkap dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini sumber pustaka yang digunakan hanya yang berkaitan denga tema penelitian. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk menambah pemahaman teori dari konsep yang diperlukan dalam penelitian. Sumber pustaka yang digunakan antara lain: buku, skripsi, jurnal, majalah, surat kabar, artikel dan sumber lain yang memberikan informasi yang diperoleh dari perpustakaan-perpustakaan yaitu, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah UNS, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UNS, Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Daerah Provinsi Yogyakarta, Perpustakaan Badan Arsip Dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung, dan instansi yang ada di Desa Hanura yang menjadi daerah penelitian.

c. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang bertujuan mencari kebenaran atau mencocokkan antara data dengan peristiwa yang sebenarnya. Wawancara yaitu percakapan seseorang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan

keterangan lisan dari informan.15 Wawancara dilakukan secara mendalam tanpa terstruktur namun terfokus pada tema penelitian. Informan diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk memberikan keterangan yang lengkap dan mendalam. Proses dalam wawancara dilakukan dengan orang-orang yang sangat mengetahui tentang Proyek Transmigasi Angkatan Darat (TRANS-AD II) di Hanura tahun 1966 sampai 1990. Mereka yang menjadi narasumber merupakan pelaku ataupun saksi sejaman dengan tema penelitian. Adapun informan tersebut antara lain: (1) Sitompul (81 tahun, Staf Komando pelaksana (kolak) Trans-AD II Hanura), (2) Leonardo (62 tahun, Anak dari Kapten Purn. J.C. Gleling, kodam IV Sriwijaya), (3) Sukarsono (68 tahun, Kepala Dusun A, Anak dari Pelda. Purn. Sankardi), (4) Pudiardjo (70 tahun, anak dari Serka. Kariman, Kodam Diponegoro), (5) Chodri Cahyadi (40 tahun, Kepala Desa Hanura), (6) Agus Guntoro (43 tahun, Sekretaris Desa Hanura), (7) Sertu. Sunarto (79 tahun, Pensiunan TNI AD Kodam VIII/Brawijaya), (8) Suparno (46 tahun, Pemilik Toko Kelontongan di Pasar Hanura), (9) Zubaidah (45 tahun, Ketua KUD Harapan Jasa), (10) Ratno (39 tahun, Ketua Karang Taruna Swadiri), (11) Wiyono (51 tahun, Guru SMAN 1 Padang Cermin), (12) Samid Mustafa (55 tahun, Pemilik Warung Makan Padang Puti Minang Desa Hanura), dan (13) Suhardjo (50 tahun, Nelayan Tambak).

15

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gajah Mada Press, 1983), hlm. 16.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber yang bertujuan untuk mencari keaslian dari sumber penelitian, diperoleh melalui kritik intern dan kritik ekstern.16 Kritik Intern bertujuan untuk mencari keaslian isi sumber atau data sejarah apakah isi, fakta, dan cerita dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, sedangkan kritik ektern bertujuan untuk mencari keaslian sumber. Arsip yang digunakan dalam penelitian ini merupakan arsip asli. Arsip ini dimiliki atau disimpan oleh setiap instansi yang bersangkutan seperti: Pemerintah Desa Hanura, Korem 043/ Garuda Hitam, dan juga arsip daerah Provinsi Lampung.

Kritik interen merupakan pengujian terhadap aspek dalam yaitu isi sumber yang didapat berupa arsip dicocokkan dengan data wawancara. Isi dari arsip-arsip yang berhasil terkumpul merupakan karya asli yang ditulis oleh pihak-pihak terkait dengan peristiwa Transmigrasi Angkatan Darat Desa Hanura.

3. Interpretasi

Interpretasi yaitu penafsiran terhadap data-data yang diperoleh dan dari data yang sudah diseleksi. Arsip-arsip yang diperoleh dapat ditafsirkan sebagai berikut. Pertama merupakan kelompok arsip tahun 1966-1979 merupakan arsip yang berisikan tentang pelaksanaan dan tentang perkembangan Proyek Transmigrasi AD II Hanura oleh Dinas Trans-AD dan Staf Kolak KOREM 043/Garuda Hitam, serta arsip tentang penyelesaian ganti rugi tanah milik Desa Hurun. Arsip tahun 1979 tantang

16

Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 58.

penyerahan proyek transmigrasi angkatan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan status Desa Swadaya. Data tahun 1980-1990 tentang perkembangan Desa Hanura setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan dampaknya terhadap masyarakat di Kecamatan Padang Cermin.

4. Historiografi

Historiografi merupakan penulisan peristiwa sejarah. Historiografi menyajikan hasil penelitian berupa penyusunan fakta-fakta menjadi suatu cerita yang utuh, yaitu tulisan sejarah yang disusun dengan metode dan metodologi sejarah. Pemahaman dan interpretasi tentang Proyek Trans-AD II Hanura sejak pendirian tahun 1966 dan perkembangannya sampai tahun 1990 yang disajikan secara deskriptif.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini banyak menggunakan literatur dan refrensi untuk menunjang pokok permasalahan yang dikaji. Selain menggunakan sumber primer juga banyak menggunakan sumber sekunder sebagai sebagai studi pustaka sesuai dengan tema yang diangkat. Buku yang digunakan merupakan buku yang berisikan mengenai gambaran umum persoalan sengketa tanah yang ada di Indonesia tetapi buku-buku ini sangat membantu untuk menyusun skripsi ini. Adapun buku yang sangat membantu penulis diantaranya:

Buku karangan Syah Djohan Darwis, Strategi Permukiman ABRI di Dalam Transtannas dan Desa Sapta Marga Sebagai Dampak Positif Untuk Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengkaji mengenai bentuk transmigrasi pertahanan nasional dan desa Sapta Marga. Bahwa setelah jatuhnya rezim Orde Lama banyak gangguan keamanan dan stabilitas politik terganggu, faktor penyebabnya salah satunya adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan Peristiwa G30S. Kehadiran Orde Baru ditengah keadaan negara yang tidak menentu mengeluarkan kebijakan mengenai pertahanan negara dan penguatan ideologi Pancasila. Salah satunya penempatan anggota ABRI di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk menangkal ideologi komunis hadir kembali.

Buku karya Soebijono, dkk., terbit tahun 1992 yang berjudul Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. buku ini memaparkan perkembangan dari Dwifungsi ABRI yang menjalankan fungsinya dalam bidang Hankam negara maupun perannya dalam kehidupan politik. Buku ini juga menjelaskan posisi ABRI dalam pemerintahan Indonesia masa Orde Baru. keterkaitan buku ini dengan penelitian yang ditulis adalah untuk mendeskripsikan bagaimana militer menjalankan fungsinya selain sebagai pertahanan dan keamanan negara.

Buku karya Iswandi yang berjudul Bisnis Militer Orde Baru, Keterlibatan ABRI DalamBidang Ekonomi dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Rezim Otoriter, terbit pada tahun 1998. Buku ini menganalisis bagaimana keterlibatan militer dalam

bidang ekonomi pada masa Orde Baru dan memaparkan akibat yang timbul dari keterlibatannya dalam bidang politik dan ekonomi dalam skala besar kemudian memunculkan karakter ekonomi yang khas dalam satu masa di Indonesia. keterlibatan buku ini dalam penelitian yang ditulis adalah sebagai pemberi penjelasan deskriptif tentang ketrlibatan ABRI, khususnya Angkatan Darat dalam bidang ekonomi masa Orde Baru di Indonesia.

Buku karya Sri Edi swassono dan Masri Singarimbun yang berjudul Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 yang terbit pada tahun 1986. Buku ini memuat 25 karangan tentang transmigrasi. Secara umum, buku ini menceritakan perjalanan panjang transmigrasi yang telah berlangsung sekitar 80 tahun. Buku ini memiliki tiga bagian isi, bagian pertama berisikan karangan-karangan mengenai aspek historis dan mencakup priode lama maupun baru. Dijelaskan bahwa trasmigrasi telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak jaman prasejarah dan mulai dikembangkan di Nusantara sejak pendudukan Kolonial. Bagian kedua dari buku ini berisikan karangan-karangan yang bersifat studi kasus, yang menceritakan berbagai masalah transmigrasi dalam pedesasan-pedesaan di Indonesia, bahkan diulas pula bagaimana peranan transmigrasi dalam stabilitas sosial politik di daerah perbatasan seperti kasus Irian Jaya dan Kalimantan Timur, sedangkan bagian ketiga memuat karangan-karangan yang berorientasi pada kebijaksanaan. Di dalam buku ini yang berkaitan dengan tema skripsi ini ialah, bagaimana mengungkapkan transmigrasi pada masa Orde Baru dalam berbagai sisi. Mulai dari proses penempatan, perubahan yang terjadi, sampai kendala dan persoalan yang dihadapi mulai dari Repelita I

hingga Repelita IV dan bagaimana transmigrasi dalam Orde Baru dapat dikatakan sukses atau gagal.

Buku karya Joan Harjono, berjudul Transmigrasi Dari Kolonisasi Sampai Swakarsa, terbit pada tahun 1982. Buku ini berisi 12 laporan tentang penelitian atas masalah Transmigrasi di Indonesia. Buku ini berisi tentang sejarah perkembangan transmigrasi di Indonesia, penggunaan tanah di daerah permukiman baru, pengalaman-pengalaman di daerah transmigrasi dan masa depan program transmigrasi. Keterkaitan buku ini dengan tema skripsi yang ditulis adalah sebagai pemberi gambaran tentang transmigrasi, masalah, dan hubungan yang terjadi antara masyarakat asli dengan masyarakat transmigran.

Tulisan Entang Sastraatmadja, Dampak Sosial Pembangunan, yang terbit pada tahun 1987. Menjelaskan tentang dampak-dampak sosial yang terjadi dalam pembangunan di Indonesia. Masalah sosial yang ditimbulkan akibat pembangunan yang tidak merata dan meledaknya jumlah penduduk melahirkan masalah kemiskinan ditengah masyarakat. Buku ini juga membahas tentang dampak sosial yang terjadi akibat transmigrasi. Keterkaitan buku ini dengan tema yang ditulis adalah sebagai salah satu acuan untuk melihat dampak sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan akibat pembangunan, terutama oleh masyarakat transmigrasi.

Drajad Sujatmiko, Penguasaan Tanah Taman Nasional Baluran Oleh Transmigrasi Lokal (Translok) TNI Angkatan Darat di Desa Wonorejo, Kabupaten Situbondo (2012). Skripsi (koleksi Perpustakaan FIB UNS), membahas mengenai latar belakang dilaksanakannya translok dan dampak yang terjadi, serta dinamika

kehidupan masyarakat transmigrasi lokal angkatan darat yang berada di Taman Nasional Baluran yang mengalami sengketa tanah. Sengketa tanah antara pihak Taman Nasional Baluran dengan masyarakat Translok terkait masalah perizinan lahan tempat tinggal. Karya ini relevan dengan penulisan yang diteliti karena objek yang di teliti yaitu, masyarakat transmigrasi yang berasal dari Instansi TNI Angkatan Darat pada masa Orde Baru dan pembahasan tentang dampak transmigrasi terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat.

Yunar Kurniadi E.S., Migrasi Penduduk Desa Sambirejo Wonogiri Ke Jakarta dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Tahun 1980-2000 (Studi Sejarah Sosial Ekonomi) (2004). Skripsi (Koleksi Perpustakaan FIB UNS), membahas mengenai dinamika migrasi penduduk Desa Sambirejo ke Jakarta yang berfokus pada aspek sosial ekonomi. Penelitian tersebut memberikan informasi mengenai faktor-faktor terjadinya perpindahan penduduk dan dampak yang dimunculkan karena adanya migrasi masyarakat desa. Karya ini relevan dengan penelitian yang ditulis karena bercerita seputar perpindahan penduduk dan dampak yang dimunculkan pada aspek sosial ekonomi masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilandasi keinginan agar skripsi ini dapat menyajikan gambaran yang menunjukkan suatu kontinuitas perkembangan kejadian yang beruntun.

Skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yang kemudian terbagi lagi dalam sub-sub bab yaitu :

Bab I berupa pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik analisa data, dan sistematika skripsi.

Bab II berisi pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi dilaksanakanya Proyek Trans-AD II Hanura yang terdiri atas, uraian tentang faktor pendorong dan faktor penarik dilaksanakannya Proyek Trans-AD II Hanura.

Bab III membahasan mengenai kronologis pelaksanaan Proyek Trans-AD II Hanura, proses adaptasi masyarakat, dan perkembangannya, periode 1966 sampai diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 1979.

Bab IV berisi pembahasan tentang perkembangan Desa Hanura dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Padang Cerimin, setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 1979 sampai 1990.

BAB II

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PROYEK TRANSMIGRASI ANGKATAN DARAT II HANURA LAMPUNG

Militer yang sejatinya memiliki fungsi sebagai pelaksana pertahanan dan keamanan negara. Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia ikut berfungsi dalam bidang non-hankam (sosial, ekonomi, dan politik) sebagai implementasi dari konsep profesionalisme baru (new professionalism), konsep yang sudah berkembang sejak tahun 1960-an di negara-negara non-komunis. Menurut konsep ini, negara-negara di dunia, terutama negara berkembang, berada dalam keadaan perang-semesta (total war). Ancaman yang dimaksud dalam perang ini, bukan hanya ancaman yang datang dari luar negara tetapi juga ancaman yang ada di dalam.17

Kekuasaan tertinggi negara telah dipegang oleh Soeharto yang memiliki latar belakang militer, yaitu TNI-AD. Soeharto secara penuh mendukung TNI-AD untuk mulai membangun citranya di masyarakat sebagai pendukung dalam pelaksanaan fungsi non-hankam. Oleh karena itu masa Orde Baru pemerintahan di dominasi oleh pihak militer. Perhatian pemerintah tertuju pada pembangunan yang belum merata, pangan, ekonomi masyarakat desa, namun yang menjadi fokus utama untuk dibenahi adalah pembenahan keamanan nasional. Kondisi keamanan yang kondusif akan mendorong perbaikan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

17

Soebijono, dkk., Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan Perannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: UGM Press, 1992), hlm. vi-vii.

Pembangunan desa dan masyarakatnya yang banyak menjadi anggota PKI menjadi masalah penting yang harus diselesaikan pemerintah Orde Baru. Pemerintah mulai mengadakan usaha-usaha untuk mendirikan lembaga-lembaga sosial maupun lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi. Selain itu, Pengawasan keamanan dilaksanakan sampai ke wilayah desa, karena masyarakat desa dianggap mudah dipengaruhi oleh orang-orang dari Parpol yang memprovokasi dan mencari dukungan masa demi mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, TNI-AD oleh pemerintah ikut dilibatkan dalam kebijakan pembangunan desa.

TNI-AD mengambil langkah dengan meneruskan sebuah program yang pernah digagas dan dilaksanakan pada tahun 1964, oleh Jendral Ahmad Yani, yaitu transmigrasi yang disebut Proyek Transmigrasi Angkatan Darat (Trans-AD). Proyek ini dianggap mampu mendukung TNI-AD dalam menjalankan fungsi profesional dan efektif dalam mengambil hati masyarakat, karena memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota TNI-AD yang telah memasuki masa purna atau Usia Bebas Tugas (UBT) bersama keluarganya dengan membaur dengan masyarakat sipil. Berdasakan Surat Keputusan MEN/PANGAD Nomor: SKEP 670/6/1963 tanggal 17 Juni 1963 beserta perubahannya Nomor: KPTS-670 A/5/1964 tanggal 26 Mei 1964, menjadi sebuah keharusan bagi TNI-AD untuk peremajaan, mempertinggi ketangkasan anggota TNI-AD serta menjaga keamanan nasional. Angkatan Darat melaksanakan Proyek Trans-AD yang pertama dengan nama Poncowati pada tahun 1964. Transmigrasi ini merupakan pilot proyek yang dibuka dan diresmikan oleh Jenderal Ahmad Yani selaku MEN/PANGAD, pada tanggal 31 Oktober 1964.

Anggota transmigrasi proyek ini berasal dari 6 KODAM yaitu KODAM IV, KODAM V, KODAM VI, KODAM VII, dan KODAM VIII, serta dari Kesatuan Pusat. Peresmian ditandai dengan penanaman pohon beringin yang diletakan dihalaman SMEP Negeri Poncowati.18 Pembinaan Proyek berada dibawah Komandan Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam, Lampung. Pada tahun 1965 peristiwa G30S meletus, Khusunya di daerah Lampung Tengah. Para transmigran AD di proyek Poncowati dibawah Komando DANREM Garuda Hitam 043, berpartisipasi dalam operasi-operasi penumpasan orang-orang yang ikut menjadi anggota dan partisipan PKI. Beberapa orang anggota Trans-AD Poncowati sendiri ada yang diamankan karena terindikasi sebagai kader ataupun simpatisan Komunis. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, pada tahun 1965 tidak ada pelaksanaan Proyek Trans-AD.19

Proyek Trans-AD disetujui oleh presiden untuk dilanjutkan sebagai salah satu program pembangunan oleh TNI-AD, maka dilaksanakanlah Proyek Trans-AD yang ke-dua dengan nama “Hanura”. Hanura adalah singkatan dari “Hati Nurani Rakyat”, yang dimaksudkan agar proyek Trans-AD dapat mencerminkan keinginan AD membangun kesejahteraan untuk anggotanya dan masyarakat di wilayah tujuan.

18

Arsip Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Sejarah Singkat Proyek-Proyek Transmigrasi Angkatan Darat (Trans-AD) Di Daerah Lampung”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979), hlm. 14.

19

Arsip Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Laporan Singkat Perkembangan dan Permasalahan Proyek Desa Transmigrasi Angkatan Darat Di Lampung”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979), hlm. 5.

Proyek Transmigras Angkatan Darat II (Trans-AD II) Hanura dibuka pada tanggal 17 september 1966 oleh mayor jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara selaku ASISTEN VII/PANGAD. Lokasi Trans-AD II ditempatkan di Km 12 Jalan Raya Teluk Betung-Padang Cermin yang sebelumnya merupakan wilayah dari Desa Hurun. Proyek Trans-AD II Hanura dibangun diatas areal tanah yang telah direncanakan oleh Dinas Transmigrasi AD. Pembinaan Proyek berada dibawah Komandan Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam. Peserta Proyek Trans-AD II Hanura berjumlah 157 KK yang berasal dari lima Kodam yaitu, Pusat, Kodam IV Sriwijaya, Kodam VI Siliwangi, Kodam VII Diponegoro, Kodam VIII Brawijaya, dan Veteran.

A. Faktor Pendorong (Push Factor) Proyek Trans-AD II Hanura

Program transmigrasi sebagai bentuk kegiatan migrasi atau perpindahan penduduk, dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari fakor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor pendorong (Push Factor) dan faktor penarik (Pull Factor). Tanggapan lembaga atau masyarakat terhadap faktor-faktor tersebut yang kemudian mempengaruhi keputusan untuk melakukan migrasi.20 Faktor pendorong TNI AD untuk melaksanakan Proyek Trans-AD II Hanura di lampung berhubungan dengan beberapa kondisi, antara lain:

20

1. kondisi Sosial dan Politik

Proyek Trans-AD II terdiri atas beberapa anggota mantan pejuang tahun 1945 (kemerdekaan), 1948 (peristiwa pemberontakan PKI Madiun), dan 1965 (G30S), terutama anggota dari KODAM VII Diponegoro. Anggota TNI-AD ketika diberangkatkan mengikuti transmigrasi, ada sebagian yang sudah pensiun dan adapula yang masih bertugas atau dinas, usianya sekitar 40-50 tahun. Kehidupan mantan pejuang dan tentara yang masih bertugas sangatlah sederhana karena gaji-gaji para ABRI pada masa itu belum terorganisir dengan baik, karena tidak semua mantan-mantan pejuang terdata oleh pemerintah serta sarana prasarana yang kurang sehingga informasi dan komunikasi berjalan dengan lamban. Para anggota tersebut masih tinggal pada rumah dinas yang berada di dalam lingkungan KODAM. Kodam perlu melakukan perbaikan dan peremajaan fasilitas. Rumah dinas dihuni oleh anggota yang memiliki hak berdasarkan pangkat, telah diatur dalam undang-undang milik TNI-AD, jika anggota telah berganti pangkat, maka hak atas rumah tersebut harus berpindah kepada anggota yang memiliki pangkat dan hak untuk tinggal di rumah tersebut. Ditambah lagi dengan gaji yang sedikit berdampak pada anggota tidak tertarik untuk membeli rumah pribadi. Kehidupan anggota AD cukup memprihatinkan dengan istri dan beberapa anak yang mereka nafkahi, lebih banyak pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan, sehingga kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier tidak dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, keingin merubah

kehidupan lebih baik, sekaligus mendapat tugas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, memilih untuk ikut dalam Proyek Trans-AD.21

TNI-AD menyusun program transmigrasi untuk mengimbangi gerakan PKI, khususnya di daerah Lampung, dalam mempersiapkan daerah basis pengundurannya dari Pulau Jawa. TNI AD diperintahkan untuk terus melakukan pembersihan terhadap anggota PKI dan idiologi komunis di masyarakat diluar Jawa.

2. Kondisi Ekonomi

Membantu pemerintah dalam kebijaksanaan penyebaran penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa, khususnya ke daerah Lampung. Jumlah penduduk yang semakin bertambah dan tidak tertangani dengan baik mengakibatkan masalah-masalah sosial ekonomi yang perlu mendaatkan penanganan dengan segera. Masalah lain yaitu, kondisi sejak akhir masa Orde Lama memasuki masa Orde Baru diwarnai dengan demonstrasi besar-besaran diberbagai kota, khususnya Jakarta, dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut perbaikan dalam kondisi politik dan ekonomi Indonesia. mahasiswa mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) kepada pemerintah pada tanggal 10 januari 1966 yaitu: (1) Bubarkan PKI, (2) Turunkan harga/perbaiki ekonomi dan (3) Retool Kabinet Dwikora. Rakyat mulai tidak puas dengan kebijakan yang dilakukan Soekarno yang dianggap telah melenceng dari Pancasila dan UUD

21

Wawancara dengan Pudiardjo (70 tahun, Anak dari Serka. Kariman, Kodam Diponegoro), tanggal 18 April 2016.

1945. Tuntutan ini disikapi langsung oleh Soeharto sebagai presiden untuk melakukan reformasi birokratif untuk melancarkannya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan dan reformasi ekonomi.

TNI-AD berkeinginan membantu pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan peningkatan produksi pangan, yaitu dengan membantu masyarakat dalam memanfaatkan tanah-tanah yang masih non-produktif di luar Pulau Jawa, khususnya di Lampung, dengan ditanami tanaman pangan dan lain sebagainya. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah harga pangan dan memperbaiki keadaan ekonomi indonesia yang mengalami krisis moneter. Pengawasan terhadap penyelenggaraannya juga dilakukan oleh TNI-AD untuk menghindari adanya oknum-oknum yang memanfaatkan berjalannya kebijakan dengan memberikan bantuan seperti bibit, pupuk, ataupun lahan untuk mendapatkan masa dan melakukan pemberontakan-pemberontakan. Kondisi ini sejalan dengan keadaan Kecamatan Padang Cermin yang memiliki kondisi geografis yang produktif, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal karena kurangnya wawasan dan keahlian masyarakat desa dalam memanfaatkan lahan.

3. Kondisi Keamanan Nasional

Pada tahun 1964 terdapat adanya aksi-aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI) dengan dalih pelaksanaan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Bagi hasil. Aksi-aksi sepihak terjadi sejak bulan Mei 1964,

antara lain terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera, telah menimbulkan bentrokan-bentrokan fisik antara para petani yang didorong oleh BTI dan Pemuda Rakyat melawan golongan anti PKI dan ABRI. Hal tersebut mendorong TNI-AD untuk Membentuk titik-titik kuat atau stronghold di daerah-daerah yang diklasifikasikan rawan karena adanya kegiatan-kegiatan PKI dalam perebutan massa-rakyat. Pemilihan wilayah Padang Cermin sebagai tujuan dilaksanakannya Trans-AD II Hanura didasari oleh keadaan wilayah yang strategis, berada pada jalan yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dengan wilayah yang ada di pesisir barat, jaraknya sekitar 12 km. Proyek Trans-AD II Hanura difungsikan sebagai filter terhadap orang-orang yang keluar dari Ibu Kota menuju ke daerah-daerah lain yang ada di pesisir barat dan untuk mengawasi desa-desa lain yang ada di Kecamatan Padang Cermin.

Keinginan TNI-AD untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari pengertiannya sebagai militer. Militer adalah kelompok masyarakat terlatih yang dipersenjatai, memiliki kendali atas kekerasan (Manager of Violence) yang digunakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara. Pada masa Orde Baru, militer Indonesia menjadi Pretorian. Pretorian dirumuskan sebagai situasi dimana militer dalam suatu masyarakat tertentu melaksanakan kekuasaan politik yang otonom dalam masyarakat tersebut berkat

penggunaan kekuatan aktual atau ancaman penggunaan kekuataan.22 Situasi tersebut ditunjukan oleh keinginan TNI-AD untuk tidak hanya menjadi berfungsi sebagi pasukan pertahanan dan keamanan negara, namun juga dapat merealisasi adanya anggota yang mampu menjadi dinamisator dan stabilisator di daerah baru bagi masyarakat pendatang, khususnya dalam kegiatan pembangunan di daerah tujuan transmigrasi.23 Sebagai dinamisator dan karena TNI-AD telah terlatih dan memiliki kemampuan dalam untuk berkomunikasi dengan rakyat, merasakan dinamika, dan memahami serta merasakan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat. alasan yang memungkinkan TNI-AD untuk secara nyata membimbing menggugah dan mendorong masyarakat utuk lebih giat melakukan pertisipasi dalam pembangunan. Perannya sebagai dinamisator penting dalam rangka peningkatan disipin nasional untuk melancarkan program-program pembangunan. Selain itu, Peran TNI-AD sebagai stabilisator karena didukung oleh kemampuannya untuk menagkal pengaruh-pengaruh sosial negatif dari budaya ataupun nilai-nilai lain yang muncul. Menjadi pendorong masyarakat untuk menjaga secara mandiri sumber daya baik yang bersifat fisik dan non-fisik.24

22

Amos Perlmutter, Militer dan Politik, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 141.

23

Arsip Komando Daerah Militer IV Sriwijaya dan Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, “Laporan Singkat Perkembangan dan Permasalahan Proyek Desa Transmigrasi Angkatan Darat Di Lampung”, (Lampung: Komando Resor Militer 043 Garuda Hitam, 1979), hlm. 4-5.

24

Soebijono, dkk., Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan Perannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: UGM Press, 1992), hlm. 92-93.

Faktor-Faktor diatas menjadi mendorong anggota TNI-AD dan keluarganya untuk berpartisipasi dalam Proyek Trans-AD sebagai tugas dari negara dan keinginan untuk mewujudkan harapan untuk bergotong-royong dengan masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik.

B. Faktor Penarik (Pull Factor) Proyek Trans-AD II Hanura

Anggota TNI-AD memilih untuk ikut dalam Proyek Trans-AD dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan tempat tujuan yang menarik, kemungkinkan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan menjanjikan dalam jangka waktu yang panjang, baik untuk lembaga TNI-AD dan anggota beserta keluarga. Faktor penarik terlaksanakannya Trans-AD II Hanura, antara lain:

1. Kondisi Geografis Daerah Proyek Trans-AD II Hanura

Lampung sejak jaman kolonial telah direncanakan dan di klasifikasi sebagai tempat yang cocok untuk pelaksanaan transmigrasi. Lampung tanahnya terdiri dari jenis-jenis Latosol, yaitu jenis-jenis tanah yang memiliki tingkat kesuburan paling tinggi. Jenis tanah ini terletak di dataran-dataran tinggi dan lembah-lembah serta sekitar kaki-kaki Bukit Barisan, sehingga terbentuklah daerah-daerah transmigrasi

yang menjadi sentra produksi padi yang memudahkan masyarakat dalam mencari bahan makanan.25

Daerah Proyek transmigrasi Angkata Darat II Hanura terletak di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Hurun. Desa Hurun merupakan telah ada sejak jaman Kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan Eren yang berarti “Pemberhentian”, disebut demikian karena menjadi desa pemberhentian para pendatang dari luar Lampung melalui Pelabuhan Panjang.26 Diresmikan menjadi Desa Hurun pada tahun 1883. Sebagian besar wilayah Desa Hurun pada saat itu masih berupa hutan rimbun dan perkebunan pisang milik penduduk Hurun.27 Wilayah desa hurun dipilih menjadi daerah Proyek Trans-AD, karena jumlah penduduk yang masih sangat sedikit namun menempati wilayah yang luas, tepatnya Km 9-14 Jalan Teluk Betung-Padang Cermin. Desa Hurun memiliki daerah yang luas, mencakup sebagian besar wilayah pesisir barat Lampung, sehingga Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pemekaran wilayah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 1930, 1940, dan tahun 1966. Pada tahun 1930 dimekarkan menjadi 2 Desa, yaitu Hurun dan Sidodadi. Pada tahun 1940 Desa Hurun dimekarkan menjadi 3 Desa yaitu Hurun, Sidodadi, dan

25

Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun, Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 22.

26

www.hurun.desa.id/sejarah Desa Hurun. Diakses pada tanggal 15 Apri 2016 Pukul 11.00, Bandar Lampung.

27

Wawancara dengan Karsono (68 tahun, Kepala Dusun A, Anak dari Pelda. Purn. Sankardi), tanggal 12 Maret 2016

Sukajaya Lempasing. Kemudian di tahun 1966 dimekarkan kembali menjadi 4 Desa yaitu Hurun, Sidodadi, Sukajaya Lempasing dan Proyek Trans-AD II Hanura.28

Proyek Trans-AD II Hanura terletak pada ketinggian 0-350 meter diatas permukaan laut, memiliki suhu udara yang hangat berkisar rata-rata 30 derajat Celcius, merupakan daerah perbukitan hijau dan sebagian merupakan daerah pesisir, sehingga cukup ideal untuk dijadikan permukiman, perkebunan dan pemanfaatan hasil laut.

Keadaan geografis diatas berpengaruh pada pola mata pencarian yang dipilih. masyarakat berada di daerah pesisir memanfaatkan sumber daya sektor kelautan, dengan membuat tambak-tambak ikan dan udang, atau menjadi nelayan pencari ikan dan penduduk yang memiliki tempat tinggal di daerah perbukitan lebih memilih menjadi petani padi atau perkebunan, seperti kopi, lada, pisang, kakao, dan kelapa.

Proyek Trans-AD II Hanura berada pada Wilayah perbukitan Desa Hurun yang subur dan dilintasi oleh Sungai Way Cilimus. Aliran sungai Way Cilimus digunakan untuk mengairi sebagian lahan persawahan dan perkebunan milik warga. Batas-batas Desa Proyek Trans-AD II Hanura dengan wilayah lain adalah sebagai berikut:

1) Bagian Utara berbatasan dengan Desa Hurun.

2) Bagian Timur berbatasan dengan pesisir Padang Cermin. 3) Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Sidodadi, dan 4) Bagian Barat berbatasan dengan Desa Cilimus.

28

www.hurun.desa.id/sejarah Desa Hurun. Diakses pada tanggal 16 Apri 2016 Pukul 13.30, Bandar Lampung.

Desa Proyek Trans-AD II Hanura dilintasi oleh jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Akses jalan tersebut masih sangat buruk, masih berupa jalanan tanah dan batuan seadanya. Belum ada sarana transportasi yang memadai untuk menunjang aktivitas penduduk. Penduduk asli biasanya berjalan kaki sejauh kurang lebih 12,5 Km untuk sampai di Kota Tanjung Karang. Desa Hanura berjarak sekitar 1 Km dari Kecamatan Teluk Pandan, dan 45 Km dari Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan kondisi geografis Desa Proyek Trans-AD II Hanura yang berada pada dataran perbukitan dan pesisir, memiliki dua musim seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan jatuh antara bulan September-Januari dan musim kemarau antara Februari-Agustus. Proyek Trans-AD II Hanura berada pada daerah yang bersuhu udara sedang, suhu rata-rata berkisar 28-30 derajat Celsius dengan curah hujan sedang. Curah hujan di Desa Proyek Trans-AD II Hanura umumnya 2000-3000 Mm per-tahun, dengan jangka waktu musim hujan kurang lebih selama enam bulan. Berdasarkan keadaan geografis dan kontur tanah, daerah Proyek Trans-AD II Hanura cocok untuk ditanami tanaman perkebunan seperti, kelapa, kopi, kakao dan cengkeh.

Keberadaan hutan yang luas di perbukitan menjadi daerah penyangga dan daerah resapan air untuk Desa Proyek Trans-AD II Hanura. Meskipun berada di daerah dekat garis pantai, Desa Proyek Trans-AD II Hanura memiliki sumber air tawar yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air tawar

berasal dari sungai Way Cilimus yang berhulu di perbukitan dekat Desa Proyek Trans-AD II Hanura.

Kondisi geografis Proyek Trans-AD II Hanura yang potensial dan berada tidak tidak terlalu jauh dari Ibu Kota Provinsi meyakinkan para anggota Trans-AD II Hanura untuk hidup di tempat barunya, meskipun masih berupa hutan dan perkebunan pisang, anggota TNI-AD mendapatkan kesempatan untuk memiliki tanah dan rumah pribadi. Masing-masing anggota Trans-AD II Hanura mendapatkan tanah seluas 2 Ha secara gratis, Luas tanah dibagi kegunaannya menjadi 1¼ Ha untuk perkebunan dan ¾ Ha digunakan untuk tempat tinggal dan pekarangan.

2. Keadaan Penduduk di Daerah Tujuan

Desa Proyek Trans-AD II Desa Hanura berdiri diatas tanah milik Penduduk Desa Hurun yang diambil alih melalui jalur ganti rugi oleh Dinas Transmigrasi Angkatan Darat. Penduduk Desa Hurun sebagai warga asli, telah ada sejak abad ke-18. Mayoritas penduduk Hurun merupakan orang Lampung Pesisir (Saibatin) dan masih merupakan desa tradisional. Desa Hurun masih dipimpin oleh tokoh masyarakat atau tetua adat. Desa Hurun pertama kali dipimpin oleh tetua adat bernama Pangeran Mangku Negara pada tahun 1843-1883, tahun 1843-1883 dipimpin oleh Batin Semawa, tahun 1883-1919 dipimpin oleh Sulaiman, Gelar Dalom Kusuma Ratu, tahun 1919-1923 oleh Raden Tumanggung, tahun 1923-1926 oleh Ahmad Pangeran Negara, tahun 1926-1927 oleh Usman Batin Pandji, tahun 1927-1953 oleh Kasim Raden Saleh, dan pada tahun 1953-1967 dipimpin oleh Husin

Dalom Kesuma Ratu.29 Tahun 1950, Dewan Pemerintah Daerah memutuskan untuk menghapusmarga sebagai lembaga pemerintahanmarga sebagai lembaga adat dapat terus hidup, tetapi generasi penerusnya tidak lagi memegang teguh. Pemerintah marga dialihkan kepada aparat pemeritahan bentukan baru dengan mengambil pola dari jawa.30

Masyarakat Lampung pada umumnya memiliki dasar genealogis yang tegas dan menganggap faktor teritorial adalah sesuatu yang penting, menurut sifat dan sejarahnya. Golongan Adat Lampung berasal dari daerah Bukit Barisan disekitar Danau Ranau, Belalau (Skalaberak).31 Faktor tersebut mempengaruhi keadaan sosial masyarakat Desa Hurun. Masyarakat Desa Hurun sangat memperhitungkan masalah batas tanah dan memperhatikan segala bentuk perjanjian yang diajukan atas tanah tersebut. Pengalihan tanah, bangunan, dan tanaman oleh Dinas Transmigrasi Angkatan Darat dilakukan melalui proses musyawarah untuk menentukan nilai ganti rugi yang harus dibayar kepada Warga Hurun yang tanahnya digunakan sebagai Proyek Trans-AD II Hanura. Biaya dalam proses ganti rugi tanah tersebut menggunakan anggaran milik Angkatan Darat.

Proyek Trans-AD II Hanura sebelum pelaksanaannya telah dilakukan survey di wilayah Desa Hurun yang akan dijadikan tempat tujuan transmigrasi. Masyarakat asli

29

www.hurun.desa.id/sejarah Desa Hurun. Diakses pada tanggal 16 April 2016 Pukul 13.00, Bandar Lampung.

30

Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun, Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 19-20.

31

Joan Harjono, Transmigrasi dari kolonisasi sampai swakarsa, (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hlm. 16-17

diberikan penyuluhan dan musyawarah terbuka tentang tujuan transmigrasi dan penggunaan lahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek Tran-AD II Hanura. Masyarakat menanggapi Proyek Trans-AD II Hanura dengan terbuka, karena di dalamnya terdapat rencana pembangunan fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan bersama dan berdampak baik. Proses pengambil alihan tanah milik warga Desa Hurun dilakukan dengan proses ganti rugi dengan batas dan harga yang telah disepakati oleh pihak AD dengan masyarakat Desa Hurun. Anggota TNI-AD sangat menghindari adanya konflik karena proses pengalihan lahan yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Keterbukaan masyarakat Desa Hurun merupakan angin segar untuk anggota Trans-AD, kesempatan untuk bekerja sama dalam membangun kehidupan yang lebih baik tidak akan mengalami banyak hambatan.

3. Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Penunjang Lain

Fasilitas Pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan Peserta Trans-AD II Hanura untuk melakukan transmigrasi. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup, membentuk golongan masyarakat yang terdiri atas orang-orang terpelajar, dan membentuk tanaga kerja terlatih untuk menyelesaikan pekerjaan dalam rangkaian produksi terutama untuk anak-anak mereka sebagai generasi penerus.32

32

Louis Maasih, Dunia Pedesaan: Pendidikan dan Perkembangannya, (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hlm. 47.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan-kemampuan lain. Pendidikan membuat masyarakat bisa berpikir kreatif dan mampu mengikuti perubahan seperti penggunaan teknologi baru dan penerapan pola pikir yang berorientasi pada pembangunan. Pendidikan menjadi faktor penentu dalam upaya menciptakan manusia yang berkualitas. Suatu negara akan berhasil dalam pembangunan dan tumbuh menjadi negara maju apabila telah berhasil meningkatkan jumlah mutu pendidikan.

Peserta Trans-AD II Hanura memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan terutama untuk anak-anak mereka sebagai generasi penerus, maka dalam proyek Trans-AD II Hanura dibangun fasilitas pendidikan yang akan memenuhi kebutuhannya tersebut. Sarana pendidikan yang dipersiapkan saat Proyek Trans-AD pada tahun 1966 digunakan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Setelah mendapatkan pendidikan yang layak, anak-anak mereka diharapkan mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri di kemudian hari. Sarana sekolah yang disediakan antara lain, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah tingat SD sampai SPG telah berstatus Negeri. Guru-guru yang menjadi tenaga pengajar ikut didatangkan dari Pulau Jawa bersama dengan para anggota Trans-AD II Hanura.

Proyek Trans-AD telah mempersiapkan segala macam fasilitas yang dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan oleh anggotanya selain fasilitas pendidikan, salah satunya kebutuhan fasilitas kesehatan. Kegiatan posyandu dilakukan untuk

menunjang kesehatan anggota Trans-AD II Hanura. Kegiatan posyandu dilaksanakan oleh Ibu-ibu yang ergabung dalam organisasi PKK. PKK merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai komponen utamanya. PKK memiliki tujuan membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Anggota PKK berasal dari para istri dari anggota Trans-AD II Hanura. PKK menjadi gerakan untuk mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat. Selain itu, Proyek Trans-AD II Hanura membangun Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Sedangkan HKTI dibentuk sebagai wadah Anggota Tran-AD II Hanura yang bertani untuk bergotong royong dengan masyarakat lain mengelola lahan yang telah disediakan sebagai pemenuh kebutuhan pangan desa dan sebagai mata pencaharian setelah menjadi pensiunan TNI AD.

4. Kesempatan Memperbaikan Kondisi Ekonomi

Setiap kepala keluarga yang menjadi anggota Trans-AD II di Desa Hanura mendapatkan bagian tanah seluas 2 Ha. Luas tanah tersebut dibagi kegunaannya menjadi 1¼ Ha digunakan untuk perkebunan dan ¾ Ha digunakan untuk tempat tinggal dan pekarangan. Para anggota Trans-AD menggarap lahan perkebunan dengan menanam tanaman keras seperti kelapa dan cengkeh.

Wilayah Proyek Trans-AD II Hanura memiliki sumber daya alam yang cukup potensial. Komoditi sektor perkebunan Wilayah Proyek Trans-AD II Hanura yaitu tanaman kakao, pala, kelapa dan cengkeh yang akan memberikan pendapatan bagi petani dan masyarakat, kususnya untuk Desa Proyek Trans-AD II Hanura. Pemasaran hasil perkebunan diharapkan tidak mengalami kesulitan karena adanya pedagang dan pengepul maupun pasar di tingkat lokal, baik di Desa Proyek Trans-AD II Hanura maupun di Kota Tanjung Karang. Selain itu, sektor peternakan juga memiliki beberapa jenis populasi ternak yang dapat dikembangkan seperti, ayam, bebek, kambing dan lain-lainnya. Peternakan yang telah ada di sekitar Wilayah Proyek Trans-AD II Hanura dijalankan dengan skala rumahan, namun dapat berpotensi menjadi komoditi unggulan desa, mengingat kondisi lingkungan yang mendukung.

Kegiatan ekonomi masyarakat akan dipusatkan di Pasar Hanura yang dibangun sebagai salah satu fasilitas dalam Proyek Trans-AD II Hanura. Pasar Hanura dapat menjadi penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar Hanura tidak ada sistem hari pasaran, yaitu melakukan aktivitas perdagangan berdasarkan penanggalan Jawa, sehingga aktivitas perdagangan di Pasar Hanura dilakukan setiap hari. Sebagian penduduk Desa Hanura sebagian menjadi pedagang di pasar selain bekerja menjadi pegawai dan guru. Pasar Hanura menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat, mulai kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pasar Hanura dibangun di pinggir jalan utama Teluk Betung-Padang Cermin dan bersebelahan dengan Masjid Baithul Iqrar. Banyak masyarakat dari kota mengekses jalan ini untuk melakukan perjalanan menuju tempat-tempat wisata pantai yang ada di Pesisir Barat. Pasar Hanura

direncanakan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat asli dan persinggahan para wisatawan untuk membeli makanan ataupun barang-barang lain. Akses jalan yang dibangun diimbangi dengan keberadaan sarana transportasi angkutan umum yang akan semakin memadai dan menjadi faktor pendukung peningkatan aktivitas ekonomi di Pasar Hanura.33

Peserta Trans-AD II mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonominya dengan terbukanya banyak lapangan pekerjaan baru untuk mereka. Kesempatan untuk memiliki usaha sendiri terbuka lebar. Keberadaan fasilitas-fasilitas memungkinkan para peserta menjadi pengelola didalamnya, mendapatkan pendapatan tambahan selain gaji sebagai anggota TNI-AD.

33

Wawancara dengan Sitompul (81 tahun, Staf Komando pelaksana (kolak) Trans-AD II Hanura), tanggal 18 April 2016.

BAB III

PROYEK TRANSMIGRASI ANGKATAN DARAT II DESA HANURA DAN PERKEMBANGANNYA TAHUN 1966 SAMPAI 1979

A. Proses Pelaksanaan Proyek Transmigrasi Angkatan Darat II Hanura Tahun 1966

Gambar 1

Lambang Desa Hanura (sumber: Dokumen Desa Hanura)

Pelaksanaan Proyek Trans-AD II Hanura telah direncanakan secara matang. Diawali dengan survey yang dilakukan oleh TNI-AD lewat Dinas Transmigrasi Angkatan Darat bekerjasama dengan Departemen Penerangan dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia. survey dilakukan sejak bulan April, tahun 1966. Didalam kegiatan survey dilakukan pula mediasi dengan masyaraka Hurun sebagai penduduk asli tentang masalah perizinan pemanfaatan lahannya sebagai tempat pelaksanaan Proyek Trans-AD II Hanura. Masyarakat

mendapatkan sosialisasi tentang transmigrasi, alasan, dan dampak yang akan tibul setelah adanya transmigrasi. Pihak TNI-AD dibantu mengambil jalan ganti rugi untuk mengambil alih lahan milik warga Desa Hurun, agar tidak terjadi sengketa tanah di kemudian hari yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 1966, puku 09.00 WIB, setelah rapat pertama pada tanggal 26 Mei 1966 dilaksanakanlah rapat kedua. Rapat lanjutan antara Kepala Kampung Hurun, pihak Trans-AD Hanura dan Pejabat Kabupaten lampung Selatan. Rapat dilaksanakan di Kantor Kabupaten Lampug Selatan. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Kampung Hurun, Hasan Besri (Bupati Lampung Selatan), Ridwan (Wakil DPRGR Lamsel), Wedana Kantor Kabupaten Lamsel, Camat Teluk Betung, dan Peltu Jusuf, Dari Pihak Trans-AD dihadiri oleh Mayor Ardan, Mayor Sugito, Letda Ramadi, Letda Sutikno dan Sukatam. Rapat berjalan diawali pembukaan dari Bupati yang menyampaikan dan menanggapi tentang adanya pernyataan dari Warga Hurun yaitu; pertama, tanah yang dipakai untuk Proyek Trans-AD dan tanaman yang ada di atasnya diganti rugi seluruhnya. Kedua, tentang danya larangan terhadap warga Hurun yang ingin berladang namun dilarang oleh Kepala Negeri Teluk Betung. Tanggapan Bupati Lamsel bahwa, Trans-AD akan memanfaatkan tanah di Kampung Hurun yang belum digunakan atau masih tertutup dan Warga Hurun tetap berladang dan berintegrasi dengan anggota Trans-AD, kecuali yang bersedia menyerahkannya kepada pihak Trans-AD. Setelah itu, Kepala Kampung Hurun menyampaikan pernyataan bahwa pada prinsipnya Warga Hurun menyetujui tanah yang di gunakan

untuk Proyek Trans-AD, tetapi hanya tanah yang masih kosong. Warga Hurun tetap dapat berladang dan berkebun di tanahnya masig-masing walau di dalam batas milik Trans-AD, serta meminta kepada pihak Trans-AD untuk tidak mengganggu gugat tanah yang sudah ada hak milik Warga Hurun, jadi hanya tanah milik pemerintah saja yang digunakan. Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Wakil DPRGR yang menyatakan jika prinsip rakyat tetap seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Kampung, maka Trans-AD tidak akan mendapatkan lahan. Wakil DPRGR meminta tanah larangan, tanah yang tidak boleh dijadikan Proyek Trans-AD, dua macam yaitu, tanah berair dan tanah tidak berair. Terakhir pernyataan disampaikan oleh Mayor Ardan yang menyampaikan bahwa pendirian Proyek Trans-AD tetap akan dilaksanakan, tanah yang berada di Km 12-14 jalan Tanjung karang-Padang Cermin seluruhnya akan diganti rugi. Mayor Ardan mempertanyakan dasar jika masyarakat merasa keberatan dan mengapa Warga Hurun tidak mengajukan keberatannya sejak saat survey dilaksanakan, sejak bulan april sampai Juli, tahun 1966. Mayor Ardan juga menyampaikan bahwa keberadaan Trans-AD adalah demi kepentingan masyarakat dan demi kemajuan, serta mengajak rakyat untuk andil dalam Revolusi. Rapat berakhir pada pukul 12.00 WIB, rapat pada hari itu belum mendapatkan keputusan, rapat dilanjutkan dengan musyawarah yang dilaksanakan pada 1 Agustus 1966 di tempat Kepala Kampung Hurun.34

34

Arsip Komando Pelaksana Transmigrasi Angkatan Darat Korem 043 Garuda Hitam, “Salinan Notulen Hasil Rapat Antara Kepala Kampung Hurun, Trans-AD

Musyawarah sebagai kelanjutan rapat sebelumnya dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 1 Agustus 1966, pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Kepala kampung Hurun. musyawarah dihadiri oleh Moch. Isa (Kepala Negeri Teluk Betung), Mayor Ardan (Pihak Trans-AD), Camat Teluk Betung, Bupati Lamsel, dan Wakil DPRGR Lamsel. Musyawarah diawali dengan pembicaraan oleh Kepala Negeri yang menyampaikan bahwa telah melakukan tiga kali musyawarah dengan Warga Hurun. Pembukaan Trans-AD bukanlah kehendak Bupati, Mayor Ardan, Mayor Sugito, ataupun kemauan Camat, tetapi proyek Trans-AD merupakan kehendak Pemerintah atau Negara. Kepala Negeri juga menyampaikan, baik dirinya ataupun Kepala Kampung tidak mendapatkan keuntungan atau menerima uang dari perizinan Proyek Trans-AD. Pembicaraan dilanjutkan oleh Mayor Ardan yang menjelaskan tentang perjalanan perjuangan TNI sejak tahun 1945 sampai dengan penumpasan Gestapu PKI. Mayor Adnan juga menjelaskan tentang alasan dilaksanakannya Trans-Ad. Tujuan dilaksanakannya Trans-Ad antara lain, untuk menjaga keamanan baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, memanfaatkan hasil produksi untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan produksi, dan memajukan daerah-daerah yang masih tertinggal. Mayor Ardan juga berharap pengertian masyarakat tentang perjuangan dan pengorbanan jiwa raga TNI yang tidak sedikit. Pembicaraan dilanjutkan oleh Camat Teluk Betung, menyampaikan tentang usaha-usaha yang telah ditempuh oleh pihak Trans-AD antara lain, proses merintis, pendirian barak-barak, dan Pejabat Kabupaten Lampung Selatan, Tanggal 26 Juli 1966”, (Lampung: Korem 043 Garuda Hitam, 1966).