KEANEKARAGAMAN DAN DISTRIBUSI UDANG SERTA

KAITANNYA DENGAN FAKTOR FISIK KIMIA

DI PERAIRAN PANTAI LABU KABUPATEN

DELI SERDANG

T E S I S

Oleh

HERLINA SEMBIRING

067030010/BIO

SE K O L A H P A SCA S A R JANASEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

2 0 0 8

KEANEKARAGAMAN DAN DISTRIBUSI UDANG SERTA

KAITANNYA DENGAN FAKTOR FISIK KIMIA

DI PERAIRAN PANTAI LABU KABUPATEN

DELI SERDANG

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Biologi

pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

HERLINA SEMBIRING

067030010/BIO

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

2 0 0 8

Judul Tesis : KEANEKARAGAMAN DAN DISTRIBUSI UDANG SERTA KAITANNYA DENGAN FAKTOR FISIK KIMIA DI PERAIRAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG

Nama Mahasiswa : Herlina Sembiring Nomor Pokok : 067030010

Program Studi : Biologi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Ing. Ternala Alexander Barus, M.Sc) (Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS)

Ketua Anggota

Ketua Program Studi, Direktur,

(Dr. Dwi Suryanto, M.Sc) (Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc)

Telah diuji pada

Tanggal 17 September 2008

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ing. Ternala Alexander Barus, M.Sc Anggota : 1. Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS

2. Prof. Ir. Zulkifli Nasution, M.Sc, Ph.D 3. Dr.Dwi Suryanto, M.Sc

PERNYATAAN

T E S I S

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 17 September 2008

ABSTRAK

Penelitian tentang “Keanekaragaman Dan Distribusi Udang Serta Kaitannya Dengan Faktor Fisik Kimia Di Perairan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang” dilakukan pada bulan Januari-April 2008. Sampel udang diambil dari tiga stasiun pengamatan, dimana pada setiap stasiun pengamatan dilakukan tiga puluh kali ulangan pengambilan sampel. Penentuan titik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Random Sampling. Sampel udang diambil dengan menggunakan jala berdiameter 3 m, lalu diidentifikasi di

Laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSDAL), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Pengukuran parameter fisik kimia air dilakukan dengan metode dan alat ukur yang telah ditentukan. Untuk beberapa parameter fisik kimia, pengukuran

dilakukan langsung di lokasi pengambilan sampel dan untuk beberapa parameter fisik kimia lainnya, pengukuran dilakukan di laboratorium.

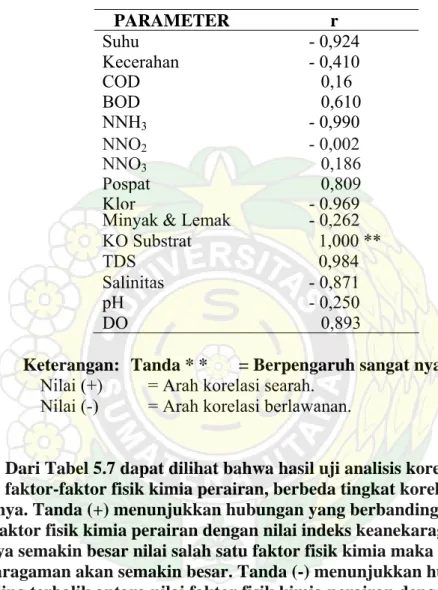

Dari hasil analisis didapatkan 6 species udang yang termasuk ke dalam kelas Crustacea, ordo Decapoda dan 2 famili yaitu Palaemonidae dan Penaeidae. Nilai kepadatan tertinggi didapatkan pada species Caridina graciliostris sebesar 0,58 individu/m2. Nilai Kepadatan terendah didapatkan pada species Penaeus monodon sebesar 0,04 individu/m2. Indeks Keanekaragaman udang berkisar antara 0,25 sampai 1,39 dan Indeks Keseragaman berkisar antara 0,36 sampai 0,86. Hasil perhitungan Indeks Distribusi Morista menunjukkan bahwa udang berdistribusi secara berkelompok. Analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa tingkat kandungan organik substrat berpengaruh sangat nyata dan berbanding searah dengan tingkat keanekaragaman udang.

Dengan mengacu kepada baku mutu air laut yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan No. 51 Tahun 2004, didapatkan bahwa hasil pengukuran parameter faktor fisik kimia air di perairan ini masih berada dalam ambang batas yang layak untuk kehidupan udang, namun keanekaragaman udang di perairan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang termasuk ke dalam kategori rendah.

ABSTRACT

The research of “The Diversity And Distribution of

Prawn Along With Connection With Physical And Chemical

Factors At Pantai Labu Waterway Deli Serdang Regency” was

established on January-April 2008 in the Pantai Labu

Waterways, Deli Serdang region. Prawn sample was taken from

three stations, and in each station performed thirty times sample

identification. The determination of sample location point

established by using Purposive Random Sampling. Prawn

samples were taken by net with 3 meters diameter, and then

identified in the Laboratory of Natural and Environmental

Resources Management, Mathematics and Nature Science

Faculty of North Sumatera University. The measurement of

water physical and chemical parameter was performed by

certain method and measurement. For some physical chemical

parameters, the measurement was held directly in the sample

location and for other physical chemical parameter, the

measurement done in the laboratory.

Based on the anaysis showed 6 prawn species which

include in crustacea, ordo decapods and 2 families such as

palaemonidae and penaeidae. The highest density grade result

by caridina graciliostris spesies for about 0,58 pieces/m2. The

lowest density grade result from penaceus monodon species for

about 0,04 pieces/m2. The Diversity index of prawn

approximately about 0,25 to 1,39 and Similarities index about

0,36 to 0,86. The calculation of Morista Distribution Index

showed that prawn distributed in group. Pearson correlation

analysis result examined that the substrate of Organic Contains

grade gave significant effect and similar with the diversity grade

of the prawn.

By referring to the sea water standard stated by the

Ministry of Life Environment with Decision Letter No.51 Year

2004, show that the measurement of physical chemical

parameter of water in waterway still in appropriate limitation

for the prawn environment, but the diversity category of prawn

in Pantai Labu waterway is low.

Key words : Diversity, prawn, physical - chemical factor,

coastal ecosystem.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, atas berkat dan kasih karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: Keanekaragaman dan Distribusi Udang serta Kaitannya dengan Faktor Fisik Kimia di Perairan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Biologi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ing. Ternala Barus, M.Sc. sebagai Dosen Pembimbing I dan Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis melaksanakan penelitian sampai selesainya penyusunan hasil penelitian ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Ir.Zulkifli Nasution, MSc, PhD., dan Dr.Dwi Suryanto, M.Sc., sebagai Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyempurnaan hasil penelitian ini.

2. Dr.Dwi Suryanto, M.Sc., sebagai Ketua Program Studi Magister Biologi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

3. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Sekolah Pascasarjana Jurusan Biologi Universitas Sumatera Utara Medan yang telah membekali penulis dengan berbagai disiplin ilmu.

4. Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Bappeda Sumatera Utara Medan yang telah memberikan beasiswa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 pada Sekolah Pascasarjana Biologi Universitas Sumatera Utara.

5. Suami Theo Harris, Ibunda R. Br Pinem dan ayahanda K. Sembiring serta anakku yang tersayang Dimpu Cicio yang telah memberikan doa dan dukungannya. 6. Abang, Kakak dan Adek beserta keluarga (Delna, Sukaria, Maplindo, Sutilawati)

kemenakan Denni, Mia beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya.

7. Keluarga Besar SMA Negeri 15 Medan yang telah memberi dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan S2.

8. Teman-teman dalam tim penelitian dan adik-adik mahasiswa S1 Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktunya menemani penulis sejak awal survey sampai saat menyelesaikan penelitian.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kasihNya dalam kita mengejar ilmu dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih.

Medan, Juli 2008 Penulis

Herlina Sembiring 067030010

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Juhar, Kabupaten Karo pada tanggal 29 Maret 1969. Adapun riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 3 Juhar Kabupaten Karo dari tahun 1977-1982. 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri No. 1 Juhar Kabupaten Karo dari

tahun 1982-1985.

3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Panca Budi Medan Jurusan Biologi dari tahun 1985-1988.

4. Tingkat Sarjana (S1) Jurusan Biologi FP-MIPA, IKIP MEDAN dari tahun 1988-1993 (Memperoleh gelar Dra).

5. Tahun 2006 mendapat kesempatan belajar pada Sekolah Pascasarjana USU Program Studi Biologi, dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Riwayat pekerjaan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1995 CPNS Guru SMA Negeri I Munthe Kabupaten Karo. 2. Tahun 1996 PNS Guru SMA Negeri I Munthe Kabupaten Karo. 3. Tahun 1997 sampai sekarang Guru SMA Negeri 15 Medan.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... i

ABSTRACT... ii

KATA PENGANTAR... iii

RIWAYAT HIDUP...

v

DAFTAR ISI ...

vi

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR...

ix

DAFTAR LAMPIRAN...

x

BAB I

:

PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Permasalahan ... 4 1.3 Tujuan ... 4 1.4 Manfaat ... 4BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1 Taksonomi Udang ... 6

2.2 Morfologi Udang... 7

2.3 Daur Hidup Udang ... 9

2.4 Habitat dan Penyebaran Udang... 10

2.5 Tingkah Laku Udang... 10

2.6 Ekologi Wilayah Pesisir... 11

2.7 Pencemaran Pesisir... 13

2.8 Faktor Fisik dan Kimia Lingkungan ... 14

BAB III : DESKRIPSI AREA... 22

3.1 Deskripsi Umum ... 22

3.2 Stasiun Pengamatan ... 22

BAB IV : BAHAN DAN METODE ... 24

4.2 Metode Penelitian ... 24 4.3 Pengukuran Faktor Fisik-Kimia Perairan... 25 4.4 Analisis Data ... 28

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN ... 32

5.1. Faktor Fisik Kimia Perairan... 32

5.2. Klasifikasi Udang... 45

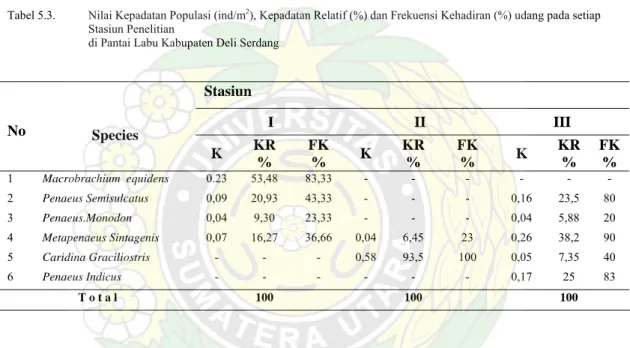

5.3. Nilai Kepadatan Populasi (ind/m2), Kepadatan Relatif (%) dan Frekuensi Kehadiran (%) Udang pada Setiap Stasiun Penelitian di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang ... 52

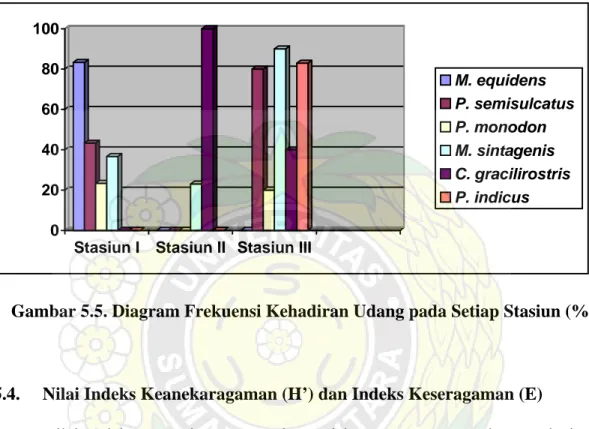

5.4 Nilai Indeks Keanekaragaman (H’) dan Indeks Keseragaman (E)... 57

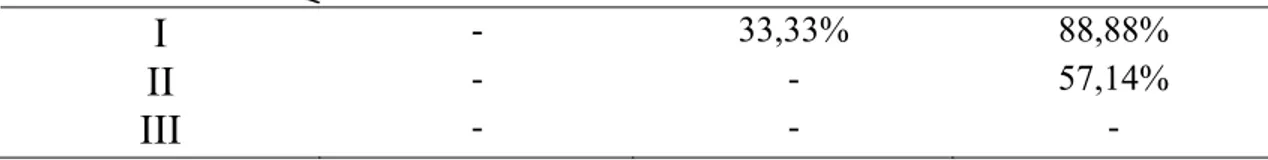

5.5 Nilai Indeks Similaritas (IS) ... 59

5.6 Nilai Indeks Distribusi Morista... 61

5.7 Nilai Analisis Korelasi Pearson dengan Metode Komputerisasi SPSS Versi 16.00... 62

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN ... 66

6.1 Kesimpulan ... 66

6.2 Saran ... 67

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

5.1 Nilai Faktor Fisik Kimia yang Diperoleh Pada Setiap Stasiun

Penelitian di Perairan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang... 32

5.2. Klasifikasi Udang yang Didapatkan Pada Setiap Lokasi Stasiun

Penelitian di Perairan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang... 45

5.3. Nilai Kepadatan Populasi (ind/m2), Kepadatan Relatif (%) dan

Frekuensi Kehadiran (%) Udang pada Setiap Stasiun Penelitian

di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang ... 52

5.4. Nilai Indeks Keanekaragaman (H’) dan Indeks Keseragaman Udang

pada Setiap Stasiun Penelitian ... 57

5.5. Nilai Indeks Similaritas (IS) Antar Stasiun Pengamatan... 60

5.6. Nilai Indeks Distribusi Morista pada Seluruh Stasiun... 61

5.7. Nilai Analisis Korelasi Pearson dengan Metode Komputerisasi

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

2.1. Morfologi dan Sistem Saluran Makanan Udang... 8

2.2. Daur Hidup Udang ... 9

5.1. Diagram Nilai Kepadatan Populasi Udang pada Setiap Stasiun (Individu/m2) ... 55

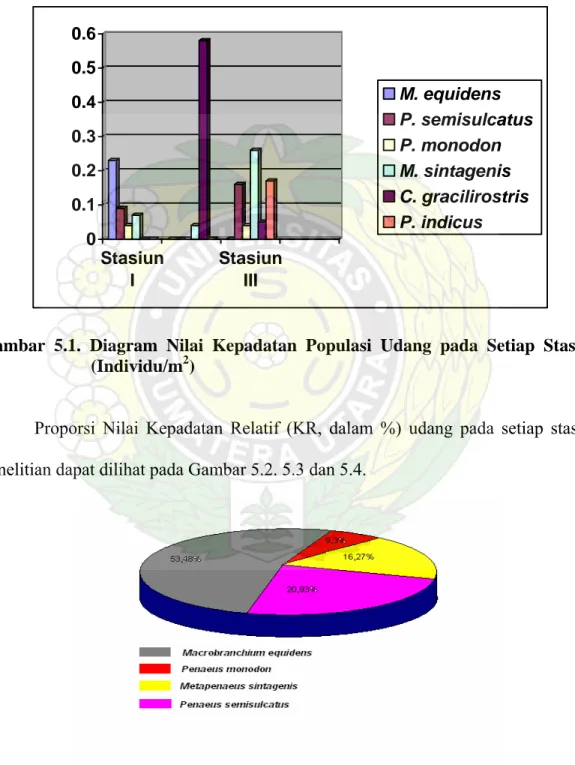

5.2. Proporsi Nilai Kepadatan Relatif Udang pada Stasiun I... 55

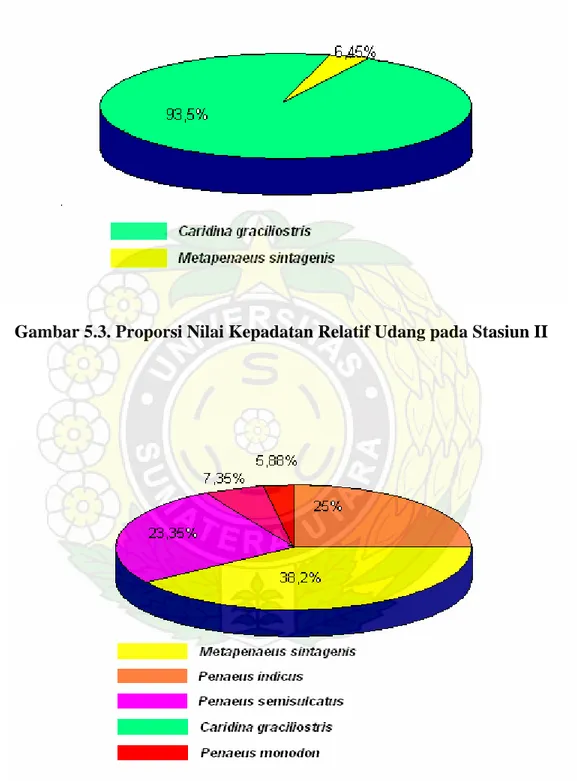

5.3. Proporsi Nilai Kepadatan Relatif Udang pada Stasiun II... 56

5.4. Proporsi Nilai Kepadatan Relatif Udang pada Stasiun III ... 56

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

A. Peta Lokasi Penelitian... 72

B. Bagan Kerja Metode Winkler untuk Pengukuran DO. ... 73

C. Bagan Kerja Metode Winkler untuk Pengukuran BOD... 74

D. Bagan Kerja Pengukuran Kandungan Organik Substrat... 75

E. Contoh Hasil Perhitungan Nilai K, KR, FK, H’ dan Id. ... 76

F. Hasil Perhitungan H’, E dan Is... 78

G. Nilai K, KR, FK Species pada Setiap Stasiun... 79

H. Data Pengambilan Udang pada Setiap Stasiun ... 80

I. Foto-foto Lokasi Penelitian... 81

J. Gambar Jala Penangkap Udang ... 82

K. Analisis Korelasi Pearson dengan Metode Komputerisasi SPSS 16,00 83 L. Hasil Analisis Laboratorium ... 85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Muara Pantai Labu secara administrasi terletak di Desa Gremuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan secara geografis berada pada 3°40’44,9”LU dan 98o54’30,7”BT. Daerah ini merupakan daerah estuari dengan zona transisi antara dua lingkungan perairan, yakni air asin dari Selat Malaka dan air tawar yang mengalir dari sungai. Estuari merupakan tempat penimbunan bahan organik berupa substrat yang terbawa oleh arus sungai ke laut dan banyak ditumbuhi oleh hutan mangrove yang merupakan habitat bagi berbagai biota perairan (Nybakken, 1992). Di samping itu pada daerah-daerah tertentu di muara Pantai Labu ini juga terdapat areal pertambakan, dan pemukiman penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2005).

Daerah pesisir Pantai Labu pada saat ini merupakan daerah yang telah mengalami penurunan keseimbangan ekosistem, ditandai dengan terjadinya penurunan tangkapan udang bagi nelayan di daerah ini. Hal ini disebabkan karena kawasan Pantai Labu telah mengalami perkembangan pemanfaatannya oleh berbagai aktifitas

manusia, seperti areal pemukiman, pertambakan, dan juga pemanfaatan potensi pariwisata pantai.

Dari tahun ke tahun kualitas ekosistem di daerah mangrove menurun karena banyak pohon mangrove ditebang untuk dijadikan tambak udang dan pemukiman sehingga mengurangi fungsi ekologis dan ekonomis (Dahuri, 1996). Pada ekosistem yang rusak, beberapa hewan laut asli di tempat itu berkurang bahkan punah seperti udang, ikan dan kepiting. Penyebab kerusakan lain adalah abrasi pantai. Penggunaan bahan kimia oleh masyarakat untuk keperluan pertanian, pertambakan dan peternakan juga menghasilkan limbah yang dibuang ke perairan. Berbagai aktivitas tersebut merupakan sumber pencemaran bagi perairan pantai sekitarnya. Kegiatan transportasi perairan menggunakan mesin-mesin yang menghasilkan ceceran minyak baik sengaja maupun tidak sengaja dapat menimbulkan penurunan kualitas air laut secara fisik, kimia dan biologis (Connel & Miller, 1995). Pencemaran juga dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan pembangunan seperti tambak dan pemukiman (Dahuri, et al, 2004). Akumulasi dari berbagai efek negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keberadaan biota laut di perairan tersebut termasuk udang.

Udang merupakan komoditi perikanan yang penting di Indonesia, memiliki gizi yang tinggi dengan cita rasa yang lezat. Udang banyak digemari masyarakat dari dalam maupun luar negeri. Pada beberapa tahun belakangan ini udang semakin ramai diperdagangkan sebagai komoditi ekspor karena harganya yang cukup tinggi.

Penyebaran udang di Indonesia hampir meliputi seluruh perairan Indonesia, mulai dari perairan barat Indonesia hingga ke perairan sebelah timur, terutama daerah pesisir pantai atau daerah intertidal. Naamin, et al (1981) menyatakan bahwa ditemukan 81 jenis udang penaeid di seluruh perairan Indonesia, 46 diantaranya

sering tertangkap oleh nelayan Indonesia. Ada sembilan jenis udang yang bernilai niaga tinggi, yaitu Penaeus merguiensis, P.indicus, P.chinensis, P.monodon, P.semisulcatus, P.latisulcatus, Metapeneus monoceros, M. ensis dan M. elegans.

Keanekaragaman udang dalam suatu perairan menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan perairan tersebut, apakah mendukung atau tidaknya bagi kelangsungan hidup suatu populasi jenis udang tersebut. Menurut Supriharyono (2000), sifat fisik-kimia perairan yang khas menunjukkan kondisi lingkungan yang bervariasi sehingga menyebabkan organisma yang hidup di perairan tersebut memiliki kekhasan pula. Naamin, et al (1981) mengatakan udang Penaeid paling banyak ditemukan di sepanjang pantai pada substrat dasar perairan yang berlumpur dan berpasir serta didukung oleh keberadaan hutan mangrove, terutama di daerah yang masih dipengaruhi oleh muara sungai sampai kedalaman 30-40 meter.

Di daerah Pantai Labu, udang merupakan pilihan utama penduduk nelayan untuk ditangkap dan diperdagangkan juga dipelihara di pertambakan-pertambakan. Penduduk juga memanfaatkan kawasan yang tadinya adalah areal hutan mangrove dengan merombaknya menjadi areal pertambakan udang dan pemukiman. Hal ini tentu mempengaruhi keberadaan udang di daerah tersebut. Sejauh ini belum diketahui keanekaragaman udang di Perairan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: Keanekaragaman dan Distribusi Udang serta Kaitannya dengan Faktor Fisik Kimia di Perairan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

1.2. Permasalahan

Permasalahan penelitian sebagai berikut:

2. Bagaimana pengaruh berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat terhadap faktor fisik-kimia di perairan Pantai Labu.

3. Bagaimana pengaruh sifat fisik-kimia perairan terhadap keanekaragaman dan distribusi udang di Pantai Labu.

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui keanekaragaman dan distribusi udang di perairan Pantai Labu. 2. Untuk mengetahui hubungan faktor fisik-kimia di perairan terhadap

keanekaragaman udang.

1.4. Manfaat

Penelitian ini bermanfaat:

1. Sebagai informasi bagi instansi terkait dalam pengelolaan pesisir pantai khususnya pengembangan produksi udang.

2. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai keanekaragaman udang yang terdapat di perairan Pantai Labu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Taksonomi Udang

Jumlah udang di perairan seluruh dunia diperkirakan sebanyak 343 spesies yang potensial secara komersil. Dari jumlah itu 110 spesies termasuk di dalam famili Panaeidae. Udang digolongkan ke dalam Kelas Arthropoda dan merupakan Phylum terbesar dalam Kingdom Animalia (Fast & Lester, 1992).

Menurut Sterrer (1986) udang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda Kelas : Crustacea Sub Kelas : Malacostraca Ordo : Decapoda Family : Palaemonoidae Penaeidae Genus : Macrobranchium Caridina Penaeus Metapenaeus

2.2. Morfologi Udang

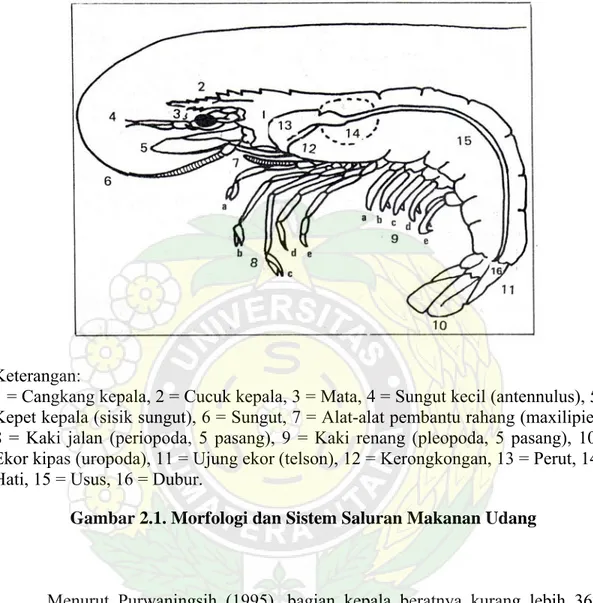

Ciri-ciri morfologis udang menurut Fast & Lester (1992), mempunyai tubuh yang bilateral simetris terdiri atas sejumlah ruas yang dibungkus oleh kitin sebagai eksoskeleton. Tiga pasang maksilliped yang terdapat di bagian dada digunakan untuk makan dan mempunyai lima pasang kaki jalan sehingga disebut hewan berkaki sepuluh (Decapoda). Tubuh biasanya beruas dan sistem syarafnya berupa tangga tali. Dilihat dari luar, tubuh udang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan disebut bagian kepala, yang sebenarnya terdiri dari bagian kepala dan dada yang menyatu. Bagian kepala tertutup kerapak, bagian perut terdiri dari lima ruas yang masing-masing ruas mempunyai sepasang pleopod dan ruas terakhir terdiri dari bagian ruas perut, dan ruas telson serta uropod (ekor kipas). Tubuh udang mempunyai rostrum, sepasang mata, sepasang antena, sepasang antenula bagian dalam dan luar, tiga buah maksilipied, lima pasang chelae (periopod), lima pasang pleopod, sepasang telson dan uropod, seperti pada Gambar 2.1, berikut ini:

Keterangan:

1 = Cangkang kepala, 2 = Cucuk kepala, 3 = Mata, 4 = Sungut kecil (antennulus), 5 = Kepet kepala (sisik sungut), 6 = Sungut, 7 = Alat-alat pembantu rahang (maxilipied), 8 = Kaki jalan (periopoda, 5 pasang), 9 = Kaki renang (pleopoda, 5 pasang), 10 = Ekor kipas (uropoda), 11 = Ujung ekor (telson), 12 = Kerongkongan, 13 = Perut, 14 = Hati, 15 = Usus, 16 = Dubur.

Gambar 2.1. Morfologi dan Sistem Saluran Makanan Udang

Menurut Purwaningsih (1995), bagian kepala beratnya kurang lebih 36%-49%, bagian daging antara 24%-41%, dan kulit 17%-23% dari total berat badan. Dari sekian banyak jenis udang yang terdapat di perairan Indonesia, jenis udang laut yang dikategorikan memiliki nilai ekonomis penting antara lain Penaeus monodon (udang windu), Penaeus merguiensis (udang putih) dan Metapenaeus monoceros (udang dogol).

2.7 Daur Hidup Udang

Daur hidup udang meliputi beberapa tahapan yang membutuhkan habitat yang berbeda pada setiap tahapan. Udang melakukan pemijahan di perairan yang relatif dalam. Setelah menetas, larvanya yang bersifat planktonis terapung-apung dibawa arus, kemudian berenang mencari air dengan salinitas rendah di sekitar pantai atau muara sungai. Di kawasan pantai, larva udang tersebut berkembang. Menjelang dewasa, udang tersebut berupaya kembali ke perairan yang lebih dalam dan memiliki tingkat salinitas yang lebih tinggi, untuk kemudian memijah. Tahapan-tahapan tersebut berulang untuk membentuk siklus hidup. Udang Penaeid dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami beberapa fase, yaitu: nauplius, zoea, mysis, post larva, juvenile (udang muda) dan udang dewasa (Fast & Lester, 1992). Daur hidup udang dapat dilihat seperti pada Gambar 2.2, berikut:

2.8 Habitat dan Penyebaran Udang

Udang hidup di semua jenis habitat perairan dengan 89% di antaranya hidup di perairan laut, 10% di perairan air tawar dan 1% di perairan terrestrial (Abele, 1982). Udang laut merupakan tipe yang tidak mampu atau mempunyai kemampuan terbatas dalam mentolerir perubahan salinitas. Kelompok ini biasanya hidup terbatas pada daerah terjauh dari estuaria yang umumnya mempunyai salinitas 30‰ atau lebih. Kelompok yang mempunyai kemampuan untuk mentolerir variasi penurunan salinitas sampai di bawah 30‰ hidup di daerah terrestrial dan menembus hulu estuaria dengan tingkat kejauhan bervariasi sesuai dengan kemampuan spesies untuk mentolerir penurunan tingkat salinitas. Kelompok terakhir adalah udang air tawar. Udang dari kelompok ini biasanya tidak dapat mentolerir salinitas di atas 5‰. Udang menempati perairan dengan berbagai tipe pantai seperti: pantai berpasir, berbatu ataupun berlumpur. Spesies yang dijumpai pada ketiga tipe pantai ini berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing spesies menyesuaikan diri dengan kondisi fisik-kimia perairan (Nybakken, 1992).

2.9 Tingkah Laku Udang 2.9.1. Sifat Nokturnal

Menurut Powers & Bliss (1983), udang memiliki mata yang besar dan bersifat seperti lapisan pemantul cahaya, fakta yang menguatkan dugaan bahwa udang bersifat nokturnal di mana udang lebih suka muncul pada malam hari. Jika terganggu udang dapat melompat sejauh 20-30 cm menghindar dari gangguan.

2.9.2. Pergantian Kulit

Pada peristiwa pergantian kulit ini, proses biokimiawi yang terjadi, yaitu pengeluaran (ekskresi) dan penyerapan (absorbsi) kalsium dari tubuh hewan. Kulit baru yang terbentuk berwarna pucat dan setelah 2-3 hari kemudian barulah warna semula muncul kembali, diduga sebabnya adalah berubahnya kualitas air ataupun karena makanan serta proses pengeluaran zat tertentu di tubuh udang (Romimohtarto & Juwana, 2007).

2.9.3. Tingkah Laku Makan

Udang termasuk golongan omnivora atau pemakan segalanya. Beberapa sumber pakan udang antara lain udang kecil (rebon), fitoplankton, cocepoda, polichaeta, larva kerang dan lumut. Untuk mendeteksi sumber pakan, udang berenang menggunakan kaki jalan yang memiliki capit.

Makanan ditangkap dengan capit kaki jalan (periopod) dan dimasukkan ke bagian mulut. Bagian makanan yang kecil ditempatkan langsung di suatu tempat di dalam mulut sementara bagian makanan yang besar di bawa ke dalam mulut oleh maxilliped atau alat-alat pembantu rahang (Fast & Lester, 1992).

2.10 Ekologi Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir yang dimaksud di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang, angin

laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto dalam Wibisono, 2005).

Pada kawasan pesisir terdapat zona pantai yang merupakan daerah terkecil dari semua daerah yang terdapat di samudera dunia, berupa pinggiran yang sempit. Wilayah ini disebut zona intertidal (Nybakken, 1992). Dalam wilayah pesisir terdapat satu atau lebih ekosistem dan sumber daya. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami dan buatan manusia antara lain berupa tambak, kawasan wisata, industri atau pemukiman (Dahuri, et al, 1986).

Kisaran tentang geografis intertidal seperti yang dikemukakan oleh Nybakken (1992) adalah: pantai berbatu, pantai berpasir dan pantai berlumpur.

a. Pantai berbatu

Zona pesisir yang tersusun dari bahan keras, mengandung keragaman flora dan fauna serta organisma monoseluler lainnya. Zona ini bersifat khas dan kekhasannya tergantung pada geografis. Tumbuhan vertikal dan zona intertidal saling berkaitan bentuk dan sifatnya. Fenomena pesisir dan proses terjadinya zona ini dapat menjadi refleksi toleransi organisme terhadap peningkatan keterbukaam komponen abiotik seperti udara terbuka, suhu yang ekstrim dan kekeringan. Selain itu terdapat faktor biologis yang dominan diantaranya persaingan dan pemangsa.

b. Pantai berpasir

Zona ini bukan zona habitat tetapi tidak terpisahkan dari keseluruhan zona pesisir. Pantai pasir intertidal terdapat di seluruh zona pesisir seluruh dunia.

c. Pantai berlumpur

Pantai berlumpur terbatas pada zona pesisir yang terlindung dari aktivitas gelombang laut. Pantai berlumpur adalah habitat bagi makrofauna yang secara dominan terdiri dari mollusca dan crustacea diantaranya adalah udang. Daerah ini sangat subur bagi tumbuhan pantai seperti pohon bakau (mangrove). Guguran daun dan ranting sebagai bahan organik mempersubur perairan pantai sehingga banyak dihuni hewan antara lain jenis ikan dan udang. Habitat ini rentan terhadap pencemaran yang di lakukan oleh aktivitas manusia di daratan yang membuang limbah ke sungai diteruskan ke pantai dan secara signifikan mencemari perairan laut pada kawasan pesisir.

2.9 Pencemaran Pesisir

Perairan pesisir adalah zona daratan yang paling akhir dan zona lautan paling awal (transisi). Seperti sebuah keranjang sampah, setiap limbah yang diangkut oleh sungai dari daratan dimuntahkan di kawasan ini. Pencemaran pesisir mempunyai dampak negatif bagi kehidupan biota, sumber daya dan kenyamanan (amanities) ekosistem laut serta kesehatan manusia (Nontji, 1993). Estetika dan kualitas biotik pasti menurun dan terancam sebagai akibat pencemaran dan aktivitas (ekploitasi) yang tidak terkontrol. Kerugian besar sesungguhnya mengancam kehidupan manusia

jika kelestarian dan keseimbangan dalam keseluruhan zona diabaikan. Bentuk dampak dari pencemaran adalah berupa sedimentasi, eutrofikasi, anoxia (kekurangan oksigen), masalah kesehatan umum, kontaminasi elemen berbahaya dalam rantai makanan, keberadaan spesies asing, dan kerusakan fisik habitat (Dahuri, et al, 2004). Menurut UNEP (1990) dalam Dahuri, et al (2004), sebagian besar (lebih kurang 80%) pencemaran darat oleh aktivitas manusia berpengaruh besar terhadap pencemaran di pesisir dan lautan. Limbah dan pencemaran oleh aktivitas penduduk dan limbah rumah tangga yang terdistribusi secara sembarangan ternyata mengandung mikroorganisme, diantaranya bakteri, virus, fungi dan protozoa yang bersifat patogen. Mikroorganisme patogen ini menyebar dengan cepat dapat bertahan pada perubahan faktor kimia dan fisik yang ekstrim.

Eisherth (1990) mengelompokkan empat kategori limbah yang dapat mencemari wilayah pesisir, yaitu: (1) pencemaran limbah industri, (2) limbah sampah domestik (swage pollution) yang umumnya mengandung bahan organik, (3) pencemaran sedimentasi (sedimentation pollution) akibat erosi di daerah hulu sungai, (4) pencemaran oleh aktivitas pertanian yakni oleh penggunaan pestisida.

2.10 Faktor Fisik dan Kimia Lingkungan 2.10.1. Suhu

Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyerapan organisme. Proses kehidupan vital yang sering disebut proses metabolisme, hanya berfungsi dalam kisaran suhu yang

Suhu perairan sangat mempengaruhi kehidupan udang karena makin tinggi suhu, maka kelarutan oksigen makin rendah (Manik & Djunaidah, 1980). Bersamaan dengan itu peningkatan suhu juga mengakibatkan peningkatan aktivitas metabolisme organisme akuatik sehingga kebutuhan oksigen juga akan meningkat (Sastrawijaya, 2000). Fast & Lester (1992) mengatakan bahwa 90% dari juvenile udang akan bertahan hidup pada suhu air 24°C, dan selanjutnya akan berkembang ke fase dewasa di mana udang membutuhkan suhu air kurang lebih 28°C.

2.10.2. Kandungan Bahan Organik Substrat

Kandungan bahan organik menggambarkan tipe substrat dan kandungan bahan nutrisi di dalam perairan. Tipe substrat berbeda-beda, seperti pasir, lumpur dan tanah liat. Umumnya semua tipe substrat yang ada tersebut sesuai bagi kehidupan semua spesies udang (Boyd, 1989 dalam Fast & Lester, 1992).

Konsentrasi bahan organik yang tinggi akan membutuhkan oksigen dalam jumlah besar. Melalui prosedur secara kimia dapat dilihat bahan-bahan organik yang terkandung di dalam substrat yang dilakukan dengan metode Black & Walkey (Michael, 1984).

Menurut Nontji (1993), nilai salinitas rata-rata tahunan terendah ditemukan di Selat Malaka sebesar 30‰, karena banyak mendapat pengenceran dari sungai-sungai di Sumatera dan Malaysia. Hal ini didukung oleh pernyataan Anwar et al, (1984) bahwa salinitas air sekitar pantai semakin menurun selama musim hujan yang merupakan akibat dari meningkatnya volume air tawar yang mengalir dari sungai, sedangkan salinitas tertinggi terjadi pada musim kemarau yang disebabkan oleh tingginya penguapan.

Tingkat salinitas dapat mempengaruhi penyebaran spesies dari udang. Kadar garam optimum untuk udang dapat hidup normal dan tumbuh baik adalah pada 15‰ - 30‰. Perubahan kadar garam yang mendadak dapat menyebabkan angka kematian yang tinggi (Darmono, 1991). Menurut Fast & Lester (1992), bahwa kadar garam merupakan salah satu sifat kualitas air yang sangat penting, karena mempengaruhi kecepatan pertumbuhan udang. Telur udang menetas pada kadar salinitas 20‰ sampai 30‰. Pada fase juvenil salinitas yang baik untuk pertumbuhan udang adalah antara 25‰ - 30‰ namun dapat juga bertahan sampai 34‰. Pada kadar garam lebih tinggi dari 40‰ udang tidak akan tumbuh lagi.

2.10.4. Derajat Keasaman (pH)

Nilai pH menyatakan nilai konsentrasi ion hydrogen dalam suatu larutan. Kemampuan air untuk mengikat dan melepaskan sejumlah ion hydrogen akan menunjukkan apakah larutan bersifat asam atau basa (Wibisono, 2005). Tingkatan pH

yang dapat mendukung kehidupan udang Panseid berkisar pada pH 7,8 – 8,1 (Suadji, 1984). Menurut Suyanto, et al, (1989) kisaran normal pH air untuk udang berkisar antara 7,5 – 8,5 tetapi pH 6,4 menurunkan laju pertumbuhan sebesar 60%, sebaliknya pH tinggi (9 – 9,5) menyebabkan peningkatan kadar amoniak sehingga secara tidak langsung membahayakan udang.

2.8.5. Kandungan Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen/DO)

Oksigen terlarut merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam ekosistem akuatik, terutama sekali dibutuhkan untuk proses respirasi bagi sebagian besar organisme (Suin, 2002). Sumber oksigen terlarut berasal dari atmosfer dan fotosintesis tumbuhan hijau. Oksigen dari udara diserap dengan difusi langsung dipermukaan air oleh angin dan arus. Jumlah oksigen yang terkandung dalam air tergantung pada daerah permukaan yang terkena suhu dan konsentrasi garam (Michael, 1984).

2.8.6. BOD (Biochemical Oxygen Demand)

Biochemical Oxygen Demand yaitu suatu angka yang menggambarkan kebutuhan oksigen oleh mikroorganisme untuk melakukan metabolisme senyawa organik terlarut (Wibisono, 2005). Pengukuran BOD yang umum dilakukan adalah pengukuran selama lima hari (BOD5), karena dari hasil penelitian diketahui bahwa setelah pengukuran dilakukan selama lima hari jumlah senyawa organik yang diuraikan sudah mencapai lebih kurang 70%. Faktor-faktor yang mempengaruhi BOD

adalah jumlah senyawa organik yang diuraikan, tersedianya mikroorganisme aerob dan tersedianya sejumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses penguraian tersebut (Barus, 1990).

2.8.7. COD (Chemical Oxygen Demand)

Chemical Oxygen Demand (COD) merupakan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi semua bahan organik di perairan yang dinyatakan dalam mg/l. Dengan mengukur nilai COD maka akan diperoleh nilai yang menyatakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses oksidasi terhadap total senyawa organik, baik yang mudah diuraikan secara biologis maupun terhadap yang sukar atau tidak bisa diuraikan secara biologis (Barus, 2004).

2.8.8. Nitrit (NO2 – N)

Boyd & Lichkoppler (1986) berpendapat bahwa nitrit merupakan bentuk nitrogen yang tidak disukai setelah amoniak dalam sistem budidaya perairan. Perairan yang tercemar biasanya mengandung nitrit hingga 2 mg/l selain itu kadar nitrit antara 0,5 – 5 mg/l akan membahayakan kehidupan organisme.

2.8.9. Nitrat (NO3-N)

Nitrat merupakan salah satu komponen kimia yang berpengaruh baik bagi pertumbuhan algae dan phytoplankton sehingga meningkatkan keberadaan

zooplankton yang merupakan sumber nutrisi bagi udang (Barus, 2004). Radiastuti (1986) mengemukakan bahwa kandungan organik nitrat optimum yang dibutuhkan bagi pertumbuhan algae dan phytoplankton berkisar antara o,3-17 mg/l dengan pengaruh pembatas 0,1 mg/l dan 45 mg/l.

2.8.10. Nitrogen Amoniak (N-NH3)

Sumber makanan manusia dan hewan pada umumnya dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis tipe zat nutrisi, yaitu: karbohidrat, lemak dan protein. Dengan demikian kandungan limbah domestik pada umumnya juga terdiri dari ketiga jenis zat nutrisi tersebut. Produk penguraian karbohidrat dianggap tidak menimbulkan masalah yang serius bagi ekosistem perairan, karena berbagi jenis bakteri dan jamur dapat mengkonsumsinya. Hal yang dapat menimbulkan masalah adalah produk dari penguraian zat nutrisi, lemak dan terutama protein yang berupa ammonium (NH4) atau amoniak (NH3) (Barus, 2004).

2.8.11. Ortofosfat

Ortofosfat merupakan nutrisi yang paling penting dalam menentukan produktivitas perairan, keberadaan fosfat di perairan dengan segera dapat diserap oleh bakteri, pytoplankton dan makrofita (Boyd & Lichkoppler, 1986).

2.8.12. Klorida

Klorida merupakan ion dari senyawa anorganik yang mempunyai mobilitas yang tinggi dan pada umumnya terdapat hampir disemua ekosistem air.

Konsentrasi klor dalam air terutama dipengaruhi oleh proses perombakan kimiawi dari substrat. Klor yang terdapat dalam air sebagian besar berasal dari substrat tanah dan sedimen yang mengandung klor, sebagian kecil lainnya berasal atmosfer melalui curah hujan. Menurut para ahli kandungan klor dalam air yang bersumber dari subtrat dan sedimen yang kaya klor dapat mencapai konsentrasi antara 100-1000 mg/l, namun apabila aspek geologis tersebut tidak ada maka konsentrasi klor dalam air yang > 30 mg/ l merupakan indikasi adanya pencemaran (Barus, 2004).

2.8.13. Kecerahan

Kejernihan sangat ditentukan oleh partikel-partikel terlarut dan lumpur. Semakin banyak partikel atau bahan organik terlarut maka kekeruhan akan meningkat. Kekeruhan atau konsentrasi bahan tersuspensi dalam perairan akan menurunkan efisiensi makan dari organisme pemakan suspensi (Levinton, 1982). Menurut Suadji (1984) kecerahan mempengaruhi tingkat produktifitas perairan, semakin rendah tingkat kecerahan semakin kecil proses fotosintesis yang terjadi pada organisme produsen.

2.8.14. Kadar Minyak

Tingginya kadar minyak di perairan akan mengganggu kehidupan organisme di dalam air. Hal ini disebabkan oleh lapisan minyak pada permukaan air akan menghalangi difusi oksigen dari udara ke dalam air sehingga jumlah oksigen yang terlarut di dalam air menjadi berkurang dan terhalangnya sinar matahari masuk ke dalam air mengakibatkan fotosintesis

oleh tanaman air tidak dapat berlangsung (Wardhana, 1995). 2.8.15. TDS (Total Dissolved Solid)

Nilai Total Dissolved Solid mencerminkan banyaknya zat-zat padat yang terlarut dalam suatu contoh air. Nilai TDS mempengaruhi kecerahan dan warna air. Makin tinggi jumlah zat padat yang terlarut dalam air, maka sifat

transparansi air akan berkurang sehingga menurunkan produktivitas air (Sastrawidjaya, 2000).

BAB III

DESKRIPSI AREA

3.1. Deskripsi Umum

Kecamatan Pantai Labu terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berada di 3o40’44,9”LU dan 98o54’30,7”BT. Sebelah Utara Pantai Labu berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Beringin, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Kuis/ Kecamatan Percut Sei Tuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2005).

Kawasan pesisir Pantai Labu sebagian besar merupakan daerah perairan mangrove di mana sepanjang garis pantai ditumbuhi oleh hutan bakau. Pada daerah ini sudah mengalami eksploitasi seperti pertambakan, pariwisata, tempat penampungan ikan (TPI), transportasi serta tempat perbaikan dan pemeliharaan kapal nelayan dan sebagai tempat pemukiman bagi masyarakat pesisir.

3.2. Stasiun Pengamatan Stasiun I

Stasiun I terletak di sekitar kawasan pertambakan udang, tepatnya di daerah yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan tempat pemberhentian kapal nelayan sehingga di lokasi ini banyak terjadi aktivitas masyarakat sehari-hari.

Stasiun II

Stasiun II terletak di sekitar kawasan muara sungai Pantai Labu tepatnya berada pada sekitar daerah pariwisata dan agak jauh dari pemukiman.

Stasiun III

Stasiun III terletak di sekitar kawasan mangrove tepatnya pada perairan hutan mangrove yang belum terdegradasi. Di tempat tersebut tidak terdapat pemukiman penduduk sehingga jauh dari jangkauan aktivitas masyarakat sehari-hari.

BAB IV

BAHAN DAN METODE

4.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian berada di kawasan Perairan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Lokasi penelitian dibagi atas 3 stasiun pengamatan. Stasiun I terletak di sekitar bekas pertambakan udang, Stasiun II terletak di sekitar kawasan muara sungai Pantai Labu, dan Stasiun III terletak di sekitar kawasan mangrove yang belum terdegradasi. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-April 2008.

4.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel udang adalah purposive random sampling. Sampel udang ditangkap dengan menggunakan jala berbentuk lingkaran dengan diameter 3 m dan luasnya 7,065 m2 (Gambar jala dapat dilihat pada Lampiran J). Penebaran jala dilakukan pada malam hari yaitu saat pasang mulai naik, sebanyak 30 puluh kali padat tebar pada tiap-tiap stasiun. Sampel udang yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri morfologisnya yang sama lalu dihitung jumlah dari masing-masing jenis. Tiap jenis diambil beberapa ekor dan dimasukkan ke dalam botol sampel yang berisi formalin 4% sebagai pengawet, setelah 24 jam dipindahkan ke dalam botol sampel yang berisi alkohol 70%. Sampel yang diawetkan selanjutnya dibawa ke Laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas

Sumatera Utara untuk diidentifikasi dengan menggunakan buku acuan Sterrer (1986) dan Fast & Lester (1992).

4.3. Pengukuran Faktor Fisik-Kimia Perairan

Faktor fisik kimia yang diukur adalah suhu, penetrasi cahaya, kandungan bahan organik substrat, TDS, salinitas, pH, DO, BOD, fosfat dan kadar minyak.

4.3.1. Suhu

Suhu diukur dengan menggunakan termometer air raksa berskala 0°C - 50°C. Pengukuran dilakukan dengan memasukkan termometer ke dalam air kurang lebih 20 cm dan dibiarkan selama 5 menit kemudian dibaca.

4.3.2. Kandungan Bahan Organik

Substrat pada masing-masing lokasi pengamatan diambil 500 g dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Substrat ditimbang 100 g, dioven pada suhu 45°C sampai terjadi berat konstan. Substrat yang telah kering digerus supaya substrat benar kering, ditimbang 25 g dan diabukan dalam tanur dengan suhu 700°C selama 3,5 jam. Kemudian dihitung kandungan organiknya.

±

4.3.3. Salinitas

Salinitas diukur dengan menggunakan refraktometer dengan cara sampel air

diambil dengan menggunakan pipet tetes. Pada permukaan dasarnya yang telah dibersihkan diteteskan satu tetes, ditutup dan dibaca skala penunjuk angka. 4.3.4. pH

Keasaman air diukur dengan mencelupkan stick pH meter pada perairan, kemudian dilihat angka yang tertera pada pH meter tersebut.

4.3.5. Oksigen Terlarut (DO)

Pengukuran oksigen terlarut dilakukan dengan metode Winkler, yaitu dengan memasukkan sampel air ke dalam botol Winkler, lalu ditambahkan 1 ml MaSO4 dan KOH-KI ke dalam botol tersebut yang dihomogenkan. Didiamkan hingga terbentuk endapan putih kemudian ditambahkan 1 ml H2SO4 dihomogenkan dan didiamkan hingga terbentuk endapan coklat. Sampel yang tidak mengendap diambil 100 ml dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer lalu dititrasi dengan Na2S2O3 0,0125 N hingga berwarna kuning pucat, lalu ditetesi dengan 5 tetes amilum dan dihomogenkan hingga terbentuk larutan biru. Kemudian dititrasi dengan menggunakan Na2S2O3 0,125 N hingga terbentuk larutan bening. Banyaknya volume Na2S2O3 yang dipakai menunjukkan volume oksigen terlarut (DO).

4.3.6. BOD5 (Biochemical Oxygen Demand)

Pengukuran BOD5 dilakukan juga dengan menggunakan metode Winkler. Sampel dimasukkan ke dalam botol Winkler dan diinkubasi selama 5 hari dalam inkubator dengan suhu 20°C, dihitung kadar BOD5 dengan cara yang sama seperti

menghitung kadar oksigen terlarut. Kadar BOD5 dihitung dengan mengurangkan DO awal dan DO akhir.

4.3.7. COD (Chemical Oxygen Demand)

Pengukuran COD dilakukan dengan methode Reflux. 4.3.8. Penetrasi Cahaya

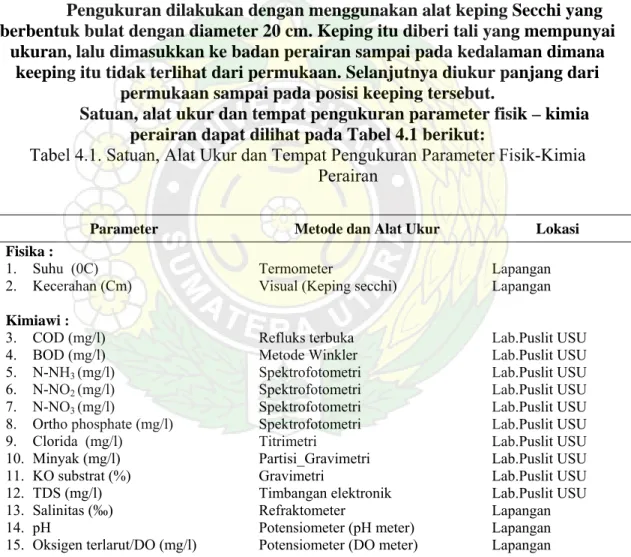

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat keping Secchi yang berbentuk bulat dengan diameter 20 cm. Keping itu diberi tali yang mempunyai

ukuran, lalu dimasukkan ke badan perairan sampai pada kedalaman dimana keeping itu tidak terlihat dari permukaan. Selanjutnya diukur panjang dari

permukaan sampai pada posisi keeping tersebut.

Satuan, alat ukur dan tempat pengukuran parameter fisik – kimia perairan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Satuan, Alat Ukur dan Tempat Pengukuran Parameter Fisik-Kimia Perairan

4.4. Analisis Data

Parameter Metode dan Alat Ukur Lokasi

Fisika : 1. Suhu (0C) 2. Kecerahan (Cm) Kimiawi : 3. COD (mg/l) 4. BOD (mg/l) 5. N-NH3 (mg/l) 6. N-NO2 (mg/l) 7. N-NO3 (mg/l) 8. Ortho phosphate (mg/l) 9. Clorida (mg/l) 10. Minyak (mg/l) 11. KO substrat (%) 12. TDS (mg/l) 13. Salinitas (‰) 14. pH 15. Oksigen terlarut/DO (mg/l) Termometer

Visual (Keping secchi) Refluks terbuka Metode Winkler Spektrofotometri Spektrofotometri Spektrofotometri Spektrofotometri Titrimetri Partisi_Gravimetri Gravimetri Timbangan elektronik Refraktometer Potensiometer (pH meter) Potensiometer (DO meter)

Lapangan Lapangan Lab.Puslit USU Lab.Puslit USU Lab.Puslit USU Lab.Puslit USU Lab.Puslit USU Lab.Puslit USU Lab.Puslit USU Lab.Puslit USU Lab.Puslit USU Lab.Puslit USU Lapangan Lapangan Lapangan

Jenis udang dan jumlah individu masing-masing jenis akan dihitung: kepadatan populasi, kepadatan relatif, frekuensi kehadiran masing-masing jenis,

indeks diversitas (keanekaragaman) Shanon-Wiener, indeks ekuitabilitas (keseragaman), analisis korelasi sebagai berikut:

1. Kepadatan (K) K=

A ni

dengan : K = kepadatan suatu jenis ni = jumlah individu suatu jenis

A = luas jala (Brower et al, 1990)

2. Kepadatan Relatif (KR) KR (%) =

∑

ni x100% Ndengan : ni = jumlah individu suatu jenis

∑

N= total seluruh individu (Brower et al, 1990)3. Frekuensi Kehadiran (FK)

Jumlah plot yang ditempati suatu jenis

FK= x 100%

Jumlah plot yang ditempati seluruh jenis dengan : FK: 0-25% = sangat jarang

25-50% = jarang 50-75% = banyak

4. Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H’) H’ = -

∑

= S I pi pi 1 lndengan : HI =indeks keanekaragaman shannon-Wiener

Pi = ni/N (perbandingan jumlah individu suatu jenis dengan seluruh jenis)

ln = logaritma natural (Odum, 1994) Kriteria (Krebs, 1978)

Jika nilai H’ = 0 – 2,302 : keanekaragaman rendah H’ = 2, 302 – 6,907 : keanekaragaman sedang H’ > 6,907 : keanekaragaman tinggi

5. Indeks Ekuitabilitas (Keseragaman) E =

max ' H

H

dengan : HI = indeks keanekaragaman Shannon –Wiener (HI) Hmax = indeks keanekaragaman maximum

E = indeks ekuitabilitas (keseragaman) (Odum, 1994) Nilai E berkisar 0 – 1.

Semakin kecil nilai E, maka semakin kecil keseragaman suatu populasi, sebaliknya semakin besar nilai E, maka populasi akan menunjukkan keseragaman,

artinya pada komunitas tersebut tidak dijumpai kelompok organisme yang terlalu dominan.

6. Indeks Similaritas (IS) IS = b a C + 2 x100%

dengan : IS = indeks similaritas

a = jumlah spesies pada lokasi A b = jumlah spesies pada lokasi B

c = jumlah spesies yang sama pada lokasi A dan B (Brower et al, 1990)

Menurut (Brower et al, 1990), dua komunitas yang dibandingkan dikatakan relatif sama apabila indeks kesamaan komunitas lebih besar atau sama dengan 50%. Sebaliknya bila dibawah 50%, maka kedua komunitas yang dibandingkan itu dianggap sebagai dua komunitas yang berbeda.

7. Analisa Korelasi (r) r =

∑

∑

∑

2 2 . y x y xdimana : r = koefisien korelasi

x = indeks keanekaragaman Shannon-Wienner (H’) y = variabel peubah

8. Indek Morista (Distribusi)

(

)

⎥⎥⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − − =∑

1 2 N N N x n Iddimana : n : jumlah plot

N : jumlah total individu dalam seluruh plot

: kuadrat jumlah individu per plot untuk total n plot

∑

2x

Kriteria pola distribusi dikelompokkan sebagai berikut: Id = 1 (Distribusi Acak)

Id < 1 (Distribusi Normal)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.4. Faktor Fisik Kimia Perairan

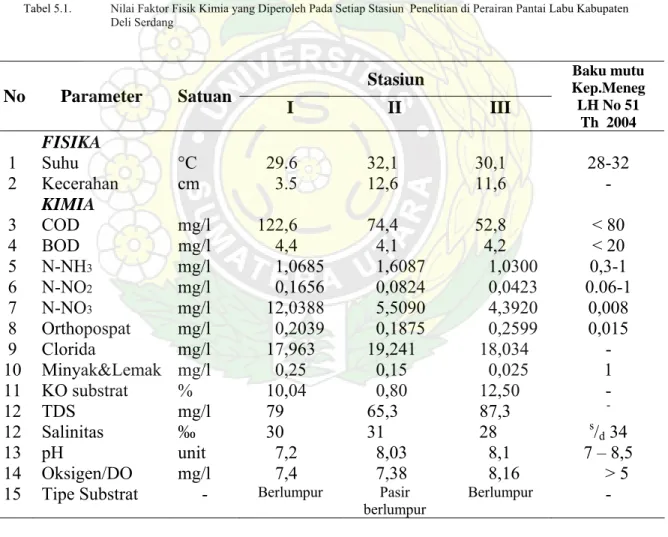

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh nilai faktor fisik kimia pada setiap stasiun seperti pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Nilai Faktor Fisik Kimia yang Diperoleh Pada Setiap Stasiun Penelitian di Perairan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Stasiun No Parameter Satuan I II III Baku mutu Kep.Meneg LH No 51 Th 2004 FISIKA 1 Suhu °C 29.6 32,1 30,1 28-32 2 Kecerahan cm 3.5 12,6 11,6 - KIMIA 3 COD mg/l 122,6 74,4 52,8 < 80 4 BOD mg/l 4,4 4,1 4,2 < 20 5 N-NH3 mg/l 1,0685 1,6087 1,0300 0,3-1 6 N-NO2 mg/l 0,1656 0,0824 0,0423 0.06-1 7 N-NO3 mg/l 12,0388 5,5090 4,3920 0,008 8 Orthopospat mg/l 0,2039 0,1875 0,2599 0,015 9 Clorida mg/l 17,963 19,241 18,034 - 10 Minyak&Lemak mg/l 0,25 0,15 0,025 1 11 KO substrat % 10,04 0,80 12,50 - 12 TDS mg/l 79 65,3 87,3 - 12 Salinitas ‰ 30 31 28 s/d 34 13 pH unit 7,2 8,03 8,1 7 – 8,5 14 Oksigen/DO mg/l 7,4 7,38 8,16 > 5 15 Tipe Substrat - Berlumpur Pasir

berlumpur Berlumpur -

Keterangan: Stasiun I = Daerah sekitar tambak Stasiun II = Daerah Muara

5.4.1. Suhu Air (ºC)

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa suhu air pada ketiga stasiun pengamatan berkisar antara 29,6ºC sampai 32,1ºC, dengan suhu tertinggi terdapat pada Stasiun Pengamatan II (daerah muara) yaitu sebesar 32,1ºC dan terendah terdapat pada Stasiun Pengamatan I (daerah sekitar tambak) sebesar 29,6ºC. Tingginya suhu air pada Stasiun Pengamatan II disebabkan di kawasan tersebut hampir tidak terdapat vegetasi yang menghalangi cahaya matahari yang langsung mengenai permukaan air, tidak seperti di stasiun pengamatan lain yang ditumbuhi lebih banyak vegetasi mangrove sebagai pelindung permukaan air dari terpaan sinar matahari langsung. Menurut Nontji (1993) suhu air permukaan banyak mendapat pengaruh dari radiasi matahari terutama pada siang hari. Namun suhu air pada ketiga stasiun pengamatan tersebut dapat dikatakan masih mendukung bagi kehidupan udang. Menurut Powers & Bliss (1983) kisaran suhu yang baik untuk kehidupan udang adalah 28ºC sampai 30ºC. Odum (1998) menyatakan bahwa suhu ekosistem akuatik dipengaruhi oleh intensitas matahari, ketinggian geografis dan faktor penutupan vegetasi (kanopi) dari pepohonan yang tumbuh di sekitarnya.

5.4.2. Kecerahan

Penetrasi cahaya dari ketiga stasiun pengamatan berkisar antara 3,5 cm sampai 12,6 cm. Penetrasi cahaya tertinggi terdapat pada Stasiun Pengamatan II (kawasan muara) yaitu sebesar 12,6 cm dan terendah terdapat pada Stasiun

Pengamatan I (kawasan sekitar tambak) sebesar 3,5 cm. Rendahnya kecerahan air pada Stasiun Pengamatan I disebabkan oleh tingginya kandungan organik dan anorganik yang berasal dari buangan limbah pertambakan, limbah pembersihan kapal dan limbah rumah yang menyebabkan peningkatan sedimentasi dan kekeruhan air. Ditambah lagi substrat berlumpur yang dijumpai di stasiun ini selalu teraduk dengan bebas oleh arus air tanpa mendapat penghalang dari perakaran vegetasi mangrove yang memang sedikit di tempat ini. Berbeda keadaannya dengan kondisi di Stasiun III (kawasan mangrove) yang kecerahannya lebih tinggi walaupun dijumpai kandungan organik yang tinggi serta substrat berlumpur, namun dengan banyaknya perakaran bakau yang menahan pergerakan air, menyebabkan tingkat kecerahan di lokasi mangrove ini menjadi lebih tinggi, sedangkan pada Stasiun Pengamatan II (kawasan muara) tingkat kecerahan air paling tinggi yaitu sebesar 12,6 cm. Tingginya tingkat kecerahan air di kawasan ini adalah karena sedikitnya zat-zat yang tersuspensi, yang dapat dilihat dari rendahnya tingkat Kandungan Organik substrat yang dijumpai di stasiun pengamatan ini.

Nybakken (1988) menyatakan bahwa adanya zat-zat yang tersuspensi dalam perairan akan menimbulkan kekeruhan pada perairan tersebut sehingga menurunkan produktivitas organisma aquatik. Sastrawidjaya (2000) menyatakan cahaya matahari tidak dapat menembus dasar perairan jika konsentrasi bahan tersuspensi atau terlarut terlalu tinggi yang mengakibatkan proses fotosintesis dalam perairan akan terganggu.

5.4.3. COD (Chemical Oxygen Demand)

Nilai COD dari ketiga stasiun penelitian berkisar antara 52,8 mg/l sampai 122,6 mg/l. Nilai COD tertinggi terdapat pada Stasiun Penelitian I (kawasan sekitar tambak) sebesar 122,6 mg/l dan terendah terdapat pada Stasiun Penelitian III (kawasan mangrove) yaitu sebesar 52,8 mg/l. Tingginya nilai COD di Stasiun I disebabkan oleh banyaknya limbah organik dari aktivitas masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi ini ditambah buangan air tambak, sehingga kebutuhan akan oksigen untuk menguraikan limbah organik secara kimiawi menjadi lebih tinggi. Mahida (1981) mengatakan COD merupakan ukuran besar kecilnya potensi limbah untuk merusak kandungan oksigen dalam air. Nilai COD dipakai sebagai petunjuk tingkat pencemaran air oleh limbah. Hubungan antara kandungan bahan organik, COD dan oksigen terlarut yaitu: semakin tinggi kandungan bahan organik terlihat dari semakin tingginya oksigen terlarut yang digunakan untuk menguraikan bahan organik melalui proses kimia yang mengakibatkan nilai oksigen terlarut dalam air menjadi rendah yang dapat mengganggu kehidupan biota air.

5.1.4. BOD5 (Biochemical Oxygen Demand)

Nilai BOD5 pada ketiga stasiun penelitian berkisar antara 4,1 mg/l – 4,4 mg/l, dengan nilai tertinggi terdapat pada Stasiun Penelitian I (kawasan sekitar tambak) sebesar 4,4 mg/l dan terendah pada Stasiun Penelitian II (kawasan muara) sebesar 4,1 mg/l. Forstner (1990) dalam Barus (2004) menyatakan bahwa nilai BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerobik dalam proses penguraian senyawa organik, yang diukur pada temperatur 200C.

Adanya perbedaan nilai BOD5 pada setiap stasiun penelitian disebabkan oleh jumlah bahan organik yang berbeda pada masing-masing stasiun penelitian. Tingginya nilai BOD5 pada Stasiun I (kawasan sekitar tambak) diakibatkan oleh banyaknya pencemaran limbah organik dari aktivitas masyarakat yang banyak bermukim di sekitar kawasan tersebut, seperti pertambakan dan pembuangan limbah rumah tangga. Menurut Wardhana (1995) peristiwa penguraian bahan organik melalui proses oksidasi oleh mikroorganisma di dalam lingkungan perairan adalah proses alamiah yang mudah terjadi apabila air mengandung oksigen yang cukup. Brower, et al, (1990) mengatakan adanya konsentrasi organik yang tinggi akan membutuhkan oksigen terlarut dalam jumlah yang besar untuk biodegradasi senyawa organiknya.

Dengan mengacu pada penggolongan baku mutu air limbah menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 maka dapat dikatakan bahwa nilai BOD5 pada ketiga stasiun penelitian masih berada di bawah ambang batas yang diinginkan, dengan demikian dapat dikatakan nilai BOD pada kawasan ini tidak berbahaya bagi kehidupan biota laut termasuk udang.

5.1.5. N-NH3 (Amoniak)

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kandungan amoniak pada perairan di ketiga stasiun penelitian berkisar antara 1,03 mg/l sampai 1,6087 mg/l, dengan kadar tertinggi terdapat pada Stasiun Pengamatan II (lokasi muara) sebesar 1,6087 mg/l dan terendah pada Stasiun Pengamatan III (lokasi mangrove). Tingginya kadar

amoniak pada Stasiun Pengamatan II disebabkan oleh adanya akumulasi dari limbah organik berupa nutrisi lemak dan protein yang berasal dari sisa-sisa jasad renik dari organisme air ataupun limbah rumah tangga yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang terbawa oleh aliran air sungai dan bertumpuk pada stasiun ini.

Menurut Borneff (1987) dalam Barus (2004) kandungan limbah domestik pada umumnya terdiri dari tiga jenis zat nutrisi yaitu karbohidrat, lemak dan protein. Produk penguraian karbohidrat dianggap tidak menimbulkan masalah bagi ekosistem perairan karena berbagai jenis bakteri dan jamur dapat mengkonsumsinya. Hal yang dapat menimbulkan masalah serius bagi ekosistem perairan adalah produk dari penguraian lemak dan protein yang menghasilkan amoniak yang diketahui bersifat sangat toksik bagi organisma air.

5.1.6. N-NO2 (Nitrit) dan N-NO3 (Nitrat)

Hasil pengamatan pada ketiga stasiun penelitian menunjukkan kadar nitrit berkisar antara 0,0423 mg/l sampai 0,1656 mg/l, dengan kadar tertinggi dijumpai pada Stasiun Pengamatan I (lokasi sekitar tambak) sebesar 0,1656 mg/l dan terendah pada Stasiun Pengamatan III (lokasi mangrove) sebesar 0,0423 mg/l. Dijumpainya nitrit pada ketiga stasiun berasal dari proses oksidasi oleh mikroorganisme terhadap amoniak dan menghasilkan nitrit. Di lokasi sekitar tambak yang berdekatan dengan lokasi muara dengan kadar amoniak yang tinggi tentu menghasilkan produk penguraian berupa nitrit yang tinggi pula dan dapat dimengerti bila di lokasi yang

lebih jauh dari konsentrasi amoniak yang tinggi seperti daerah mangrove akan didapati konsentrasi nitrit yang lebih rendah, apalagi di daerah mangrove tersedia supplai oksigen yang cukup bagi mikroorganisme untuk mengoksidasi nitrit menjadi nitrat sehingga di daerah mangrove tidak dijumpai akumulasi nitrit yang tinggi. Menurut Barus (2004) nitrit adalah merupakan senyawa toksik yang dapat mematikan organisme air.

Kadar nitrat dari hasil pengamatan pada ketiga stasiun penelitian menunjukkan angka berkisar antara 4,3920 mg/l sampai 12,0388 mg/l, dengan kadar tertinggi terdapat pada Stasiun Penelitian I (lokasi sekitar tambak) sebesar 12,0388 mg/l dan terendah pada Stasiun III (lokasi mangrove). Hal ini dapat terjadi karena di lokasi sekitar tambak dijumpai kadar nitrit yang tinggi dan oleh aktivitas mikroorganisme dioksidasi menjadi nitrat sementara kadar nitrit di lokasi mangrove yang lebih rendah menghasilkan nitrat yang lebih rendah pula oleh hasil oksidasi mikroorganime.

Proses oksidasi nitrit menjadi nitrat terjadi oleh aktivitas bakteri dari kelompok nitrobacter dengan reaksi NO2 + O2 → NO3. Proses oksidasi oleh mikroorganisme ini dikenal sebagai proses nitrifikasi (Borneff, 1982; Schwoerbel 1987 dan Hutter 1990 dalam Barus 2004).

5.1.7. Ortofosfat

Dari hasil pengamatan diketiga stasiun didapatkan kandungan pospat di kisaran 0,1875 mg/l sampai 0,2599 mg/l dengan nilai tertinggi diperoleh pada Stasiun Pengamatan III (lokasi mangrove) sebesar 0,2599 mg/l dan terendah pada Stasiun Pengamatan II (lokasi muara) sebesar 0,1875 mg/l. Menurut Barus (2004) dalam ekosistem air, fosfat terdapat dalam tiga bentuk yaitu senyawa fosfat anorganik seperti ortofosfat, senyawa organik dalam protoplasma dan sebagai senyawa organik terlarut yang terbentuk dari proses penguraian tubuh organisma. Fosfat juga berasal dari sedimen yang selanjutnya meresap ke dalam air tanah dan pada akhirnya masuk ke perairan terbuka seperti sungai lalu terbawa ke perairan laut. Selain itu dapat juga berasal dari atmosfer dan bersama air hujan masuk ke dalam perairan.

Tingginya kadar fosfat di Stasiun III (lokasi mangrove) dimungkinkan oleh banyaknya proses penguraian lapukan tumbuhan di lokasi ini yang berasal dari daun ataupun ranting vegetasi mangrove. Rendahnya kadar fosfat di Stasiun II (lokasi muara) terjadi disebabkan karena di lokasi ini hanya dijumpai sedikit ditemukan tanaman air dan vegetasi mangrove.

5.1.8. Klorida

Dari hasil pengamatan pada ketiga stasiun didapati kadar klorida sebanyak 17,963 mg/l sampai 19,241 mg/l dengan kadar klorida tertinggi diperoleh pada Stasiun Pengamatan II (lokasi muara) dan terendah pada Stasiun Pengamatan I (lokasi

sekitar tambak). Menurut Barus (2004), klor merupakan ion dari senyawa anorganik yang mempunyai mobilitas yang tinggi dan pada umumnya terdapat hampir di semua ekosistem air. Konsentrasi klor dalam air terutama dipengaruhi oleh proses perombakan kimiawi dari substrat. Menurut Brehm & Meijering (1990) dalam Barus (2004) klor yang terdapat dalam air sebagian besar berasal dari substrat tanah dan sedimen yang mengandung klor serta dari atmosfer melalui curah hujan atau klor yang berasal dari limbah cair yang memasuki perairan.

5.1.9. Minyak dan Lemak

Kadar minyak di ketiga stasiun pengamatan adalah berkisar antara 0,025 mg/l sampai 0,25 mg/l dengan kadar tertinggi didapati pada Stasiun Pengamatan I (lokasi sekitar tambak) sebesar 0,25 mg/l dan terendah di Stasiun Pengamatan III (lokasi mangrove) sebesar 0,025 mg/l. Tingginya kandungan minyak di Stasiun I (lokasi sekitar tambak) diduga berasal dari tumpahan kapal-kapal motor nelayan maupun transportasi yang banyak beroperasi di wilayah ini, apalagi di kawasan sekitar tambak terdapat lokasi penambatan kapal yang tentunya sering dilakukan aktivitas pencucian kapal serta membuang minyak kotor ke dalam perairan. Mengacu pada baku mutu yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 untuk kadar minyak dan lemak yaitu 1 mg/l, maka kandungan minyak pada ketiga stasiun penelitian masih berada di bawah ambang batas yang diinginkan.

5.1.10. Kandungan Organik Substrat (KO Substrat)

Nilai kandungan organik pada ketiga stasiun penelitian berkisar antara 0,80% sampai 12,50% dengan kandungan organik tertinggi diperoleh di Stasiun Penelitian III (lokasi mangrove) dan terendah diperoleh di Stasiun Penelitian II (lokasi muara). Menurut Nontji (1993) tingginya kandungan organik pada lokasi mangrove berasal dari guguran daun bakau yang bisa mencapai 7 ton sampai 8 ton pertahun dan merupakan sumber bahan organik yang penting dalam lingkungan perairan. Di samping itu perakaran bakau dapat menahan bahan organik itu sendiri sehingga tidak terbawa arus.

Pada Stasiun Penelitian II (lokasi muara) dengan kandungan organik yang sangat rendah yaitu 0,80% diakibatkan oleh arus yang cukup deras di lokasi tersebut membawa kandungan organik serta sedikitnya perakaran bakau yang dapat menahan kandungan organik itu.

Menurut Djaenuddin, et al (1994), kriteria tinggi rendahnya kandungan organik substrat berdasarkan persentase adalah sebagai berikut: <1% = sangat rendah, 1% - 2% = sedang, 2,01% - 3% = sedang, 3,01% - 5% = tinggi dan >5,01 = sangat tinggi.

5.1.11. Salinitas

Dari hasil pengamatan di ketiga stasiun pengamatan didapat tingkat salinitas berkisar antara 28‰ sampai 31‰ dengan tingkat salinitas tertinggi pada Stasiun

Pengamatan II (lokasi muara) yaitu 31‰ dan terendah pada Stasiun Pengamatan III (lokasi mangrove) yaitu 28‰. Schlieper (1958) dalam Barus (2004), mengklasifikasikan air berdasarkan salinitasnya sebagai berikut: < 0,5‰ = air tawar (limnis), 0,5‰ - 30‰ = air payau (mixohalin), 30‰ - 40‰ = air laut (euhalin) dan >40‰ = hyperhalin.

Fluktuasi kadar garam dalam air sesuai dengan fluktuasi populasi fitoplankton dalam perairan di mana garam-garam dalam air akan meningkat kadarnya jika fitoplankton yang mengkonsumsinya mengalami penurunan jumlah populasi atau sebaliknya, kadar garam akan meningkat jika populasi fitoplankton yang mengkonsumsinya menurun (Barus, 2004). Mengacu pada baku mutu air laut yang diputuskan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 yaitu sampai dengan 34‰, diketahui bahwa tingkat salinitas di ketiga stasiun pengamatan ini tergolong baik untuk kehidupan biota laut, termasuk udang.

5.1.12. Total Dissolved Solid (TDS)

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa nilai TDS di ketiga stasiun berkisar antara 65,3 mg/l sampai mg/l, dengan nilai TDS terendah dijumpai pada Stasiun II (kawasan muara) dan tertinggi di Stasiun III (kawasan mangrove). Nilai TDS didapatkan dengan menimbang residu sesudah sampel air laut diuapkan (dievaporasi). Adanya kandungan zat padat di ketiga stasiun pengamatan adalah berasal dari kegiatan masyarakat yang membuang limbah ke perairan, terutama limbah yang

dihasilkan oleh industri yang berhubungan dengan logam atau zat padat lainnya. Menurut Sastrawijaya (2000) Total Dissolved Solid (jumlah kandungan zat padat terlarut) dalam air sangat mempengaruhi kualitas perairan. Nilai zat padat terlarut dalam air juga mempengaruhi penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan. Jika nilai TDS tinggi maka penetrasi cahaya matahari akan berkurang, akibatnya proses fotosintesis juga akan berkurang yang akhirnya mengurangi tingkat produktivitas perairan.

5.1.13. pH Air

Nilai pH air di ketiga stasiun pengamatan berkisar antara 7,2 sampai 8,1 dengan nilai tertinggi terdapat pada Stasiun Pengamatan III (lokasi mangrove) yaitu 8,1 dan terendah pada Stasiun Pengamatan I (lokasi sekitar tambak) yaitu 7,2. Nilai pH air pada ketiga stasiun pengamatan dikategorikan berada dalam batas yang diinginkan, sehingga mendukung terhadap kehidupan organisme air. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 menunjukkan bahwa pH air laut yang baik adalah 7 – 8,5. Menurut Barus (2004) nilai pH yang ideal bagi kehidupan organisme air pada umumnya terdapat antara 7 sampai 8,5.

5.1.14. DO (Oksigen Terlarut)

Dari hasil pengamatan di ketiga stasiun didapati bahwa kadar oksigen terlarut berkisar antara 7,38 mg/l sampai 8,16 mg/l, dengan kadar oksigen tertinggi terdapat pada Stasiun Pengamatan III (lokasi mangrove) yaitu sebesar 8,16 mg/l dan terendah

pada Stasiun Pengamatan II (lokasi muara) sebesar 7,38 mg/l. Tingginya kadar oksigen terlarut di lokasi mangrove disebabkan banyaknya terjadi proses fotosintesis yang dilakukan oleh vegetasi mangrove dan vegetasi akuatik di lokasi tersebut. Lokasi Stasiun III (daerah mangrove) juga jauh dari pemukiman masyarakat dan di lokasi ini dijumpai sedikit aktivitas masyarakat sehingga terhindar dari pencemaran. Kadar oksigen terlarut pada ketiga stasiun penelitian juga masih mendukung untuk kehidupan biota laut di kawasan ini. Menurut Barus (2004), sumber utama oksigen terlarut dalam air adalah penyerapan oksigen dari udara melalui kontak antara permukaan air dengan udara dan dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan air. Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan keputusannya No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut yang baik untuk biota air menetapkan bahwa kadar oksigen terlarut dalam air adalah > 5 mg/l.

5.1.15. Tipe Substrat

Dari ketiga stasiun pengamatan didapati bahwa tipe substrat di perairan ini termasuk tipe substrat berlumpur, walaupun pada Stasiun II; yaitu kawasan muara sungai; pada substartnya dijumpai kandungan pasir yang tercampur dengan lumpur yang lebih dominan. Adanya kandungan pasir ini diduga terbawa oleh angin yang berhembus dari daratan yang berbatasan langsung dengan pantai. Kondisi substrat berlumpur ini memang hal yang umum dijumpai pada kawasan estuaria, yang berasal dari sedimen yang dibawa ke dalam perairan oleh air sungai maupun oleh pergerakan air laut ketika terjadi arus pasang naik. Menurut Nybakken (1992), air tawar, sungai