Tangan Dewa:

Dukun ‘Dotu’ Dari Sipaga

Etnik Mandailing Natal di Kabupaten Mandailing NatalAprioza Y. Albert H. Made Asri Budisuari

Penerbit

Aprioza Y, dkk

Tangan Dewa:

Dukun ‘Dotu’ Dari Sipaga

Etnik Mandailing Natal di Kabupaten Mandailing Natal

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015 Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109 Fax. 031 – 8288598

Email: unipress@unesa.ac.id unipressunesa@yahoo.com

Bekerja sama dengan:

PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176 Tlp. 0313528748 Fax. 0313528749 xv, 149 hal., Illus, 15.5 x 23 ISBN : 978-979-028-954-3

copyright © 2016, Unesa University Press All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, footprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

SUSUNAN TIM

Buku seri ini merupakan satu dari tiga puluh buku hasil kegiatan Riset Etnografi Kesehatan 2015 pada 30 etnik di Indonesia. Pelaksanaan riset dilakukan oleh tim sesuai Surat Keputusan Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor HK.02.04/V.1/221/2015, tanggal 2 Pebruari 2015, dengan susunan tim sebagai berikut:

Pembina : Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Wakil Penanggung Jawab : Prof. Dr.dr. Lestari Handayani, M.Med (PH) Ketua Pelaksana : dr. Tri Juni Angkasawati, M.Sc

Ketua Tim Teknis : drs. Setia Pranata, M.Si

Anggota Tim Teknis : Dr. Gurendro Putro, SKM. M.Kes Agung Dwi Laksono, SKM. M.Kes

drg. Made Asri Budisuari, M.Kes

dra. Rachmalina Soerachman, M.Sc.PH

drs. Kasno Dihardjo

dr. Lulut Kusumawati, Sp.PK

Sekretariat : Mardiyah, SE. MM

Koordinator Wilayah:

1. Prof. Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med (PH): Kab. Mesuji, Kab. Klaten, Kab. Barito Koala

2. dr. Tri Juni Angkasawati, M.Sc: Kab. Pandeglang, Kab. Gunung Mas, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

3. Dr.drg. Niniek Lely Pratiwi, M.Kes: Kab. Luwu, Kab. Timor Tengah Selatan

4. drs. Kasno Dihardjo: Kab. Pasaman Barat, Kab. Kep. Aru

5. Dr. Gurendro Putro, SKM. M.Kes: Kab. Aceh Utara, Kab. Sorong Selatan

6. dra. Suharmiati, M.Si. Apt: Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Sumba Barat

7. drs. Setia Pranata, M.Si: Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Sumenep, Kab. Aceh Timur

8. drg. Made Asri Budisuari, M.Kes: Kab. Mandailing Natal, Kab. Bantaeng

9. dra. Rachmalina Soerachman, M.Sc.PH: Kab. Cianjur, Kab. Miangas Kep.Talaud, Kab. Merauke

10. dr. Wahyu Dwi Astuti, Sp.PK, M.Kes: Kab. Sekadau, Kab. Banjar 11. Agung Dwi Laksono, SKM. M.Kes: Kab. Kayong Utara, Kab. Sabu

Raijua, Kab. Tolikara

12. drs. F.X. Sri Sadewo, M.Si: Kab. Halmahera Selatan, Kab. Toli-toli, Kab. Muna

KATA PENGANTAR

Penyelesaian masalah dan situasi status kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini masih dilandasi dengan pendekatan logika dan rasional, sehingga masalah kesehatan menjadi semakin kompleks. Disaat pendekatan rasional yang sudah mentok dalam menangani masalah kesehatan, maka dirasa perlu dan penting untuk mengangkat kearifan lokal menjadi salah satu cara untuk menyelesaikannya. Untuk itulah maka dilakukan riset etnografi sebagai salah satu alternatif mengungkap berbagai fakta kehidupan sosial masyarakat terkait kesehatan.

Dengan mempertemukan pandangan rasionalis dan kaum humanis diharapkan akan menimbulkan kreatifitas dan inovasi untuk

mengembangkan cara-cara pemecahan masalah kesehatan

masyarakat. simbiose ini juga dapat menimbulkan rasa memiliki (sense

of belonging) dan rasa kebersamaan (sense of togetherness) dalam

menyelesaikan masalah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di Indonesia.

Tulisan dalam Buku Seri ini merupakan bagian dari 30 buku seri hasil Riset Etnografi Kesehatan 2015 yang dilaksanakan di berbagai provinsi di Indonesia. Buku seri sangat penting guna menyingkap kembali dan menggali nilai-nilai yang sudah tertimbun agar dapat diuji dan dimanfaatkan bagi peningkatan upaya pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh informan, partisipan dan penulis yang berkontribusi dalam penyelesaian buku seri ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI yang telah memberikan kesempatan pada Pusat Humaniora untuk melaksanakan Riset Etnografi Kesehatan 2015, sehingga dapat tersusun beberapa buku seri dari hasil riset ini.

Surabaya, Nopember 2015

Kepala Pusat Humaniora, kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan RI

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM ... iii

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1.LatarBelakang ... 1

1.1.1 Sekilas Tentang Milenium Development Goals ... 2

1.1.2. Tujuan MDGs Dalam Bidang Kesehatan di Indonesia ... 3

1.1.3 Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular .... 4

1.1.4 Penyakit Menular Tuberkulosisi (TB) di Mandailing Natal . 7

1.2.Tujuan ... 11

1.3.Metode ... 11

BAB II ASPEK SOSIAL BUDAYA SUKU MANDAILING DI KABUPATEN MANDAILING NATAL ... 14

2.1.Gambaran Umum Wilayah Mandailing Natal ... 14

2.2.Sejarah Desa Sipapaga ... 15

2.3.Geografi dan Kependudukan ... 21

2.3.1 Geografi ... 21

2.3.2 PendudukDesaSipapaga ... 24

2.4.Pola Pemukiman ... 25

2.5.Religi ... 28

2.6.Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan ... 29

2.7.Pengetahuan ... 30

2.7.1Konsep Sehat dan Sakit ... 30

2.7.2.Konsep Selamat dan Keselamatan ... 2.8.Bahasa ... 31

2.9.Kesenian ... 34

2.10.Mata Pencaharian ... 34

BAB III POTRET KESEHATAN DI DESA SIPAPAGA ... 43

3.1.Situasi Pelayanan Kesehatan di Desa Sipapaga ... 43

3.2.Persalinan dan Nifas ... 44

3.2.1Masa Menyusui ... 46

3.2.2 Balita dan Anak ... 47

3.3.PHBS DI DESA SIPAPAGA ... 50

3.3.1. Persalinan ... 50

3.3.2. Penimbangan Bayi dan Balita ... 50

3.3.3. Tidak Merokok dalam Rumah ... 51

3.3.4. Penggunaan Air Bersih ... 54

3.3.5. Memberantas Jentik Nyamuk ... 54

3.4.PENYAKIT MENULAR DI DESA SIPAPAGA ... 55

3.4.1. TB ... 55

3.4.2. Malaria ... 58

3.5.PENYAKIT TIDAK MENULAR DI DESA SIPAPAGA ... 58

3.5.1. Hipertensi ... 58

3.5.2. Gangguan Jiwa berat ... 59

3.5.3 Cedera Tulang ... 60

BAB IV TANGAN DEWA DOTU DARI SIPAPAGA ... 62

4.1. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Dotu ... 62

4.1.1 Pola Pencarian Pengobatan Masyarakat ... 63

4.1.2 Pengobatan Tradisional ... 64

4.2 . Pengobatan Beberapa Kasus Penyakit dalam Masyarakat ... 65

4.2.1.Tarpangan Rasa/ dirasa ... 65

4.2.2.Patah Tulang atau Keseleo ... 69

4.3 Pola Pencarian Pengobatan Pada Masyarakat ... 70

4.3.1 Tenaga Kesehatan ... 71

4.3.2 Sarana Kesehatan ... 72

4.3.3 Home Care ... 76

4.4 Pandangan Masyarakat Desa Sipapagan tentang Tentang imunisasi ... 78

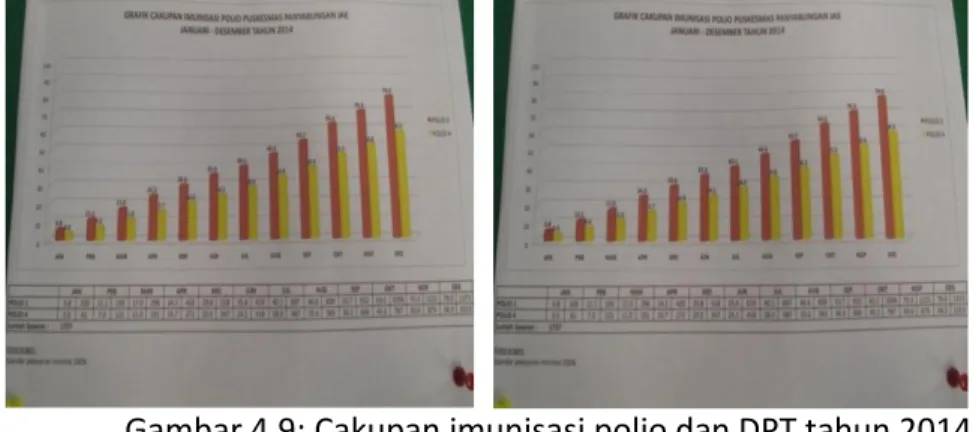

4.5.1 Cakupak Imunisasi di Desa Sipapaga ... 85

4.6 Pandangan Masyarakat pada Pengobatan Tradisional ... 86

4.6.1 Datu / Dukun Penyembuh ... 86

4.6.2 Penggunaan Obat Kampung ... 90

4.6.3 Rasinge/ Sakit Kepala Kronis ... 91

4.7 Masuk Angin dan Kemiripan dengan konsep angin patologis dalam akupuntur ... 93

4.8 Penggunaan teknik Pijat/ dikusuk pada kasus cidera ... 98

4.9 Konsep Dirasa/ Diracun ... 105

4.9.1 Dirasa pada pasien TB ... 106

4.9.2 Dirasa pada pasien Hepatitis ... 115

4.10 TB dengan gejala Torou ... 122

4.10.1 Rakat alias Infeksi Tuberculosis (TB) Extra Pulmonal/di luar Paru ... 124

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. Kesimpulan ... 131 5.2. Rekomendasi ... 134 DAFTAR PUSTAKA ... 135 INDEKS ... 139 GLOSARIUM ... 144 UCAPAN TERIMAKASIH ... 148

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator IPKM Kabupaten Mandailing

Natalberdasar IPKM Nasional Tahun 2013 ... 6 Tabel 1.2 Persentase Kesembuhan TB Paru BTA positif

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tujuan pembangunan MDGs dalam lambang .. 5

Gambar 1.2 IPKM di Mandaililng Natal ... 4

Gambar 1.3 Grafik TB di Puskesmas Mandailing Natal ... 9

Gambar 2.1 Plang Asmaul Husna yang ada di sepanjang jalan ... 18

Gambar2.2 Travel sebagai angkutan umum sibolga padang ... 19

Gambar2.3 Becak salah satu transportasi umum ... 19

Gambar2.4 Angkutan Kota sebagai pilihan transportasi ... 20

Gambar2.5 Rumah rumah penduduk di Desa Sipapaga ... 25

Gambar2.6 Salah seorang informa duduk di ruang tengah (pantaulo) di dalam rumahnya ... 26

Gambar2.7 Sumur dan WC cemplung yang berada di salah satu rumah di Desa Sipapaga ... 27

Gambar2.8 Masjid yang berada di Desa Sipapaga ... 29

Gambar2.9 Bersanji, bershalawat dan mengaji oleh muda mudi ... 34

Gambar2.10 Memasak nira menjadi gula aren sebagai mata pencaharian tambahan ... 37

Gambar2.11 Beberapa rumah tangga yang membuat sapu ijuk dan di jual ... 38

Gambar2.12 Kalto dan sebuah keluarga sedang memukul kalto setelah dimasak ... 38

Gambar2.13 Beberapa anak sipapaga berangkat ke sekolah ... 40

Gambar3.1 Posyandu Matahari yang berada di Dusun I Desa Sipapaga ... 43

Gambar3.2 Nenek dukun beranak yang sudah berumur 100 Tahun ... 45

Gambar3.3 Makanan Tambahan untuk Bayi, Roti bulan yang dijual di warung dekat rumah... 49

Gambar3.5 WC Cemplung yang ada di SIpapaga ... 51

Gambar3.6 Kebiasaan Merokok di Dalam rumah ... 53

Gambar3.7 Sumur sebagai sumber air bersih ... 54

Gambar3.8 Ember – ember bekas tampungan karet ... 55

Gambar4.1 Pola Health Seeking Behaviour ... 70

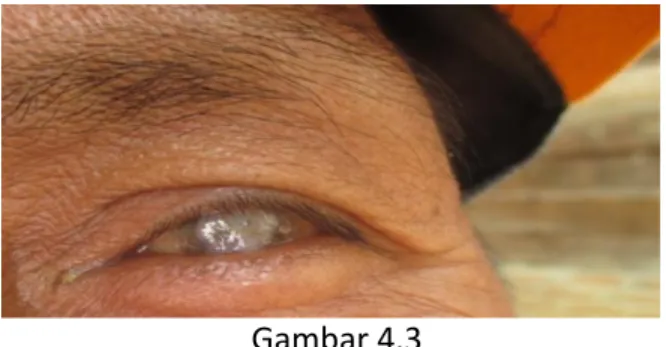

Gambar4.2 Salah seorang penderita katarak ... 72

Gambar4.3 ... 72

Gambar4.4 Kartu BPJS ... 75

Gambar4.5 Pangir,Campuran kunyit,Jahe dan Temulawak 77

Gambar4.6 Jadwal dan Rekomendasi Imunisasi Menurut IDAI ... 79

Gambar4.7 Kolong tribun lapangan bola tempat posyandu dan imunisasi ... 81

Gambar4.8 Bagan pelaksanan Imunisasi desa Sipapagan ... 81

Gambar4.9 Cakupan Imunisasi polio dan DPT tahun 2014 . 82 Gambar4.10 Imunisasi di Posyandu Sipapaga ... 83

Gambar4.11 Wadah cool box penyimpanan vaksin dan tempat pembuangan jarum bekas ... 84

Gambar4.12 Penyuluhan dilakukan di Teras Posyandu dengan berdiri ... 85

Gambar4.13 Pemberian Makanan Tambahan Pada Kegiatan Posyandu ... 86

Gambar4.14 Datu melakukan pengobatan ... 89

Gambar4.15 Ilustrasi Pembagian dotu berdasarkan keahliannya ... 90

Gambar4.16 Salingbatuk... 92

Gambar4.17 Katunggal ... 93

Gambar4.18 Srinjuang ... 93

Gambar4.19 Sangkil Putih dan Sangkil Hitam ... 94

Gambar4.20 Air campurang sangkil, silinjuang, katunggal dan jeruk ... 94

Gambar4.21 Datu A.M melakukan pengurutan ... 96

Gambar4.22 Perbandingan konsep “angin” di Sipapaga dan Pengobatan Tradisional Tionghoa ... 98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari ribuan suku yang berdiam dan tersebar di berbagai pulau Indonesia. Menurut data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), tahun 2002, jumlah pulau di Indonesia adalah 18.306 buah. Sedangkan data dari Departemen dalam Negeri tahun 2004 ada 7.870 pulau yang bernama, dan 9.634 pulau tak bernama1 Bermacam faktor dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM) di Indonesia diantaranya adalah faktor sosial budaya serta lingkungan di masyarakat setempat.Selain itu adanya faktor kepercayaaan, beragam pantangan serta keyakinan mereka terhadap konsep sehat dan sakit akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Beragam faktor tersebut akan berdampak pada ranking IPKM kabupaten dan kota dengan bermacam etnisnya.

Riset Etnografi Kesehatan diharapkan dapat menyingkap tabir yang berkaitan dengan sosial budaya,kebiasaan yang memberikan dampak positif terhadap kesehatan.

Riset Etnografi ini merupakan penelitian kesehatan yang lebih di khususkan kepada sentuhan sosial budaya budayapada etnis tertentu. Karena budaya dalam setiap suku atau etnis sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan di daerah itu sendiri. Oleh sebab itu faktor budaya dalam suatu etnis tertentu tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena hal tersebut sangat mepengaruhi status kesehatan masyarakat.

Riset Khusus Budaya Kesehatan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatan indeks status kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya pada etnis tertentu.

1.1.1 SEKILAS TENTANG MILENIUM DEVELOPMENT GOALS

Milenium Development Goals atau sering kita kenal dengan MDGs (target milenium) merupakan Deklarasi Millenium PBB. Deklarasi ini ditandatanganioleh pemimpin dunia pada tahun 2000. Adapun target yang akan dicapai oleh masing-masing negara di tahun 2015 adalah memberantas kemiskinan, kelaparan, penyakit-penyakit, buta huruf, kerusakan lingkungan, serta diskriminasi terhadap wanita. MDGs sendiri merupakan adalah turunan deklarasi ini, dan mempunyai beberapa target dan indikator yang spesifik.2

Berikut adalah tujuan Milenium Development Goals (MDGs ) dalam gambar Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan MDGs dalam lambang Sumber: interne Gambar di atas menunjukkan ada delapan butir

tujuan atau 8 goals yang hendak dicapai dalam MDGs, yaitu: 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak

5. Meningkatkan kesehatan ibu

2Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium di

6. Memerangi HIV/AIDS

7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

1.1.2 Tujuan MDGs dalam Bidang Kesehatan di Indonesia

MDGs atau Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millenium) memiliki delapan goal atau 8 target yang hendak dicapai. Delapan goal tersebut telah disepakati oleh 191 negara yang tergabung dalam PBB.Salah satu tujuan dari Pembangunan Milenium ini adalah di bidang kesehatan. Kesehatan memegang peranan penting dalam pencapaian MDGs ini. Sebaliknya pencapaian MDGS akan meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia.

Sementra itu hal-hal yang ditargetkan dan yang berkaitan dengan MDGs di bidang kesehatan,antara lain

1. Menurunkan angka kematian anak

Targetnya adalah: Mengurangi dua per tiga (2/3) tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.

2. Meningkatkan kesehatan ibu

Targetnya adalah:mengurangi dua per tiga (2/3)kematian ibu dalam proses melahirkan.

3. Memerangi HIV/AIDS

Targetnya adalah:menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian. Indonesia diharapkan dapat memenuhi target MDGs. pada tahun 2015. Pelaksanaan MDGs di Indonesia dibawah koordinasi Bappenas. MDGssendiri menjabarkan upaya pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait mengukur, dan menganalisa kemajuan capaian MDGs dan mengupayakannya agar target tersebut dapat dicapai. Monitoring dan evaluasi butir-butit MDGs dibutuhkan untuk mengidenifikasi dan meninjau kebijakan-kebijakan dan

program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini.

Tujuan MDGs merupakan referensi penting pembangunan di Indonesia, sesuai dengan tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Memang ditemukan banyak kendala untuk memenuhi target MDGs, tetapi pemerintah dalam hal ini bappenas bertekad untuk mencapi target yang telah ditentukan. Adanya kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk kementerian kesehatan sangat diperlukan agar terget MDGs khsusnya di bidang kesehatan dapat terpenuhi.

1.1.3 MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA, DAN PENYAKIT MENULAR

Salah satu hal yang menjadi target MDGs adalah Memerangi HIV/AIDS, malaria, yang Targetnya adalah:menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.

IPKM merupakan indikator pembangunan kesehatan yang selama ini digunakan agar dapat mendorong tercapainya target MDGs.IPKM dikembangkan berdasarkan beberapa aspek kesehatan.Faktor determinan kesehatan dan prioritas program kesehatan sebagai Indikator pembangunan kesehatan yang selama ini digunakan di

Indonesia mengacu pada prioritas pembangunan

kesehatan.Beberapa indikator pembangunan kesehatan adalah kesehatan balita,kematian ibu, kematian bayi, penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, perilaku berisiko serta status gizi kelompok rentan. Indikator utama pembangunan kesehatan tersebut mempunyai beberapa faktor determinan yang berkaitan satu sama lain dan dapat bersifat determinan bersama dari indikator kunci kesehatan.

Gambar 1.2 IPKM di Mandailing Natal Sumber: Dokumentasi Peneliti

Desa Sipapaga merupakan Salah satu desa yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal.Desa ini letaknya tidak jauh dari pusat kota, meskipun demikian beberapa waktu yang lalu desa Sipapaga ini masih merupakan sebuah desa yang terisolasi. Waktu itu jalan setapak yang belum beraspal menyulitkan transportasi keluar masuk desa. Baru sekitar 15 tahun yang lalu akses ke desa Sipapaga dibuatkan jalan beraspal, sehingga jalan setapak saat ini sudah berubah menjadi jalan beraspal dan mulus walaupun beberapa terdapat lubang-lubang di jalannya , sehingga akses keluar masuk desapun menjadi lancar.

Dalam hal kesehatan, masyarakat di Desa Sipapaga juga masihmemakai pengobatan dotu (dukun) apabila sakit dan memerlukan pengobatan. Masyarakat di desa ini lebih menyukai pengobatan oleh dotu dibanding pengobatan oleh tenaga kesehatan. Hal ini terlihat dari data IPKM dalam butir pelayanan kesehatan yang hanya 0,1992, yang berarti dibawah angka nasional yaitu 0,3808.

Salah satu keunikan lainnya menurut Kepala Dinas Kesehatan dan kepala Puskesmas Panyabungan Jae yang wilayah kerjanya mencakup Desa Sipapaga, desa ini merupakan desa yang cukup unik, keunikannya desa ini pada bidang bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat desa adalah bahasa lokal, bukan bahasa Mandailing maupun bahasa Batak.Secara umum masyarakat mengerti dan paham bahasa Mandailing atau Batak, tetapi dalam percakapan sehari-hari masyarakat tampaknya lebih nyaman menggunakan bahasa lokal desa tersebut.

Berdasarkan Riskesdas 2013, IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) Mandailing Natal berada pada ranking 427 dari 497 kabupaten dan kota.

Mandailing Natal merupakan daerah dengan masalah kesehatan di Indonesia,khususnya yang berkaitan dengan penyakit menular. Dengan nilai IPKM yang cukup rendah, maka daerah ini dipilih sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan rangking Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Badan Litbangkes, tahun 20133, Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten yang memiliki IPKM rendah. Mandailing Natal menempati ranking 377 dari 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Ranking IPKM Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini

Tabel 1.1. Indikator IPKM Kabupaten Mandailing Natalberdasar IPKM Nasional Tahun 2013

Indeks Kelompok Indikator Nasional Kabupate

n Madina 1. Kesehatan Balita

2. Pelayanan Kesehatan 3. Perilaku

4. Penyakit Tidak Menular 5. Penyakit Menular 6. Kesehatan Lingkungan 0,6405 0,3808 0,3652 0,6267 0,7507 0,5430 0,5465 0,1992 0,2712 0,7722 0,8063 0,2104 Sumber : Buku IPKM Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kesehatan Lingkungan di Mandailing Natalmenurut IPKM adalah 0,2104. Ini dapat diartikan bahwa kesehatan lingkungan di Kabupaten Madina berada di bawah angka nasional, yaitu 0,5430.

Meskipun angka IPKM terkait Penyakit Menulardi Mandailing Nataladalah 0,8063 yang berarti berada di atas angka nasional,tetapi penyakit tuberkulosis (TB) di Mandailing Natal berada pada peringkat sembilan dari sepuluh penyakit terbanyak. Seperti diketahui tuberkulosis menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDGs. Mungkin adanya kasus TB yang termasuk dalam sepuluh penyakit terbanyak disebabkan karena akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat), serta persentase rumah sehat diKabupaten

Mandailing Natal hanya 0,81%. Data tersebut diperoleh hanya dari 4 kecamatan dari 23 kecamatan yang ada.4

1.1.4 PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS (TB) DI MANDAILING NATAL

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis. Bersama dengan malaria dan HIV/AIDS. Tuberkulosis menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam MDGs.

Data dari Dinas Kesehatan Mandailing Natal tahun 2013 yang berkaitan dengan penyakit menular adalah penyakit yang merupakan kasusnya paling tinggi di Kabupaten ini. penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan insiden (didefenisikan sebagai jumlah kasus baru dan kasus kambuh tuberkulosis yangmuncul dalam periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satu tahun). Prevalensi (didefenisikan sebagai jumlah kasus tuberkulosis pada suatu titik waktu tertentu) dan mortalitas/kematian (didefenisikan sebagai jumlah kematian akibattuberkulosis dalam jangka waktu tertentu)

Kasus Baru dan Prevalensi BTA Positif

Jumlah kasus baru BTA+ yang ditemukan pada tahun 2013 sebanyak 732 kasus. Jumlah tersebut lebih rendah bila dibandingkan kasus baru BTA+ yang ditemukan padatahun 2012 sebesar 865 kasus.Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di Kecamatan Siabu padawilayah kerja Puskesmas Siabu dan Sihepeng, diikuti oleh Kecamatan Batang Natal diPuskesmas Simpang Gambir dan kasus yang ada di RSU Panyabungan. Terdapat kasusBTA+ umur 0-14 sejumlah 15 orang pada tahun 2013.

4

Angka Penemuan Kasus

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Angka penemuan kasus di Kabupaten Mandailing Natal adalah sebesar 16,82% pada tahun 2013. Angka ini masih jauh di bawah target yang di tetapkan WHO. WHO menetapkan standar angka penemuan kasus sebesar 70%.

Tabel 1.2

Persentase Kesembuhan TB Paru BTA positif di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2013

Masih banyak ditemukan kasus TB di Desa Sipapaga dapat dilihat dari wawancara yang didapatkan dari informan. Berikut pernyataan salah seorang informan bidan desa di Sipapaga yang ditanya terkait penyakit TB.

“…Bukan hanya TB paru tapi juga penyakit yang lain. Mana sering datang ke dukun duluan lalu diare habis diberi ramuan

macam-macam.Sampai-sampai dehidrasi (kurang cairan,

red) dan harus diinfus. Apalagi Sipapaga- Aek Banir ini , masyarakatnya susah.”

Sedangkan puskesmas Panyabungan Jae mencatat adanya kenaikan kasus TB, di bawah ini merupakan data tentang tuberkulosis

Gambar 1.3

Grafik TB Di Puskesmas Panyabungan Mandailing Natal tahun 2013 Sumber: dokumentasi peneliti tahun 2015

Menghadapi hal semacam ini, diperlukan pendekatan budaya, karena masalah kesehatan tidak terlepas dari kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat [1]. Faktor inilah yang ikut membentuk perilaku kesehatan, yaitu bagaimana pemahaman sehat sakit menurut masyarakat, cara mereka menjaga kesehatan, menjaga supaya jangan sakit dan bagaimana mereka berobat ketika sakit. Penelitian kami akan berfokus pada faktor budaya setempat di Sipapaga, salah satu desa di Mandailing, di mana kami tinggal bersama masyarakat setempat dan mengamati prilaku kesehatan serta faktor tradisi, kebiasaan dan budaya yang mendasari hal tersebut.

KEADAAN LINGKUNGAN

Lingkungan merupakan salah satu hal yang perlu dan sangat berperan dalam tingkat kesehatan masyarakat. Selain itu faktor lainnya yang memegang peranan penting adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan, serta adanya fasilitas kesehatan yang memadai dan aksesnya mudah dijangkau.Masalah kesehatan lingkungan di Desa Sipapaga Kabupaten Mandailing Natal merupakan masalah yang harus diatasi oleh tenaga kesehatan serta masyarakat itu sendiri. Dalam IPKM, kesehatan lingkungan berada pada angka

0,2104, dan berada di bawah angka nasional, yaitu

0,5430.Kesehatanlingkungan dipengaruhi oleh akses air minum berkualitas, akses terhadap sanitasi layak, rumah tangga kumuh dan rumah sehat.

Tahun 2013 tidak diperoleh data tentang penduduk

dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) dan data tentang akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat). Sedangkan data rumah tangga sehat tahun 2013 adalah persentase rumah sehat di Kabupaten Mandailing Natal yaitu hanya 0,81% saja. Data tersebut diperoleh hanya dari 4 kecamatan dari 23 kecamatan yang ada. Masih kurangnya data tentang kesehatan lingkungan disebabkan karena alokasi anggaran untuk kegiatan kesehatan lingkunganhanya sedikit. Faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah kurangnya tenaga kesehatan lingkungan (sanitarian) di Puskesmas. Dari data yang ada tenaga kesehatan lingkungan (sanitarian). di Puskesmas hanya 10 orang dan berada di 9 Puskesmas dari 26 Puskesmas yang ada, sedangkan yang menjadi penanggung jawab kegiatan kesehatan lingkungan di 16

Puskesmas lainnya adalah tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan.(profil kesehatan Dinas Kesehatan Madina tahun 2014)

Pemahaman yang lebih dalam pada setiap etnik yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan sangat diperlukan. Dengan demikian diharapkan tercapainya target MDGS.Riset Etnografi mengikut sertakan unsurbudaya serta kearifan lokal untuk

mengetahui lokal spesifik budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, dapat digunakan sebagai strategi upaya kesehatan dengan tepat secara lokal spesifik.

1.2 Tujuan

Buku ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh aspek sosial budaya yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Gambaran secara menyeluruh tentang kesehatan masyarakat akan disajikan dalam buku ini. Data tersebut adalah data yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, PHBS, yang akan ditinjau dari segi sosial budaya lokal. Hal lainnya yang akan dibahas dalam buku ini adalah sejarah desa yang terpilih sebagai lokasi riset, geografi, dan kepercayaan

masyarakat terkait kesehatan.Sedangkan banyaknya kasus

tuberkulosis akan menjadi fokus kajian pada masyarakat di Sipapaga Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

1.3 Metode

Riset Etnografi Kesehatan (REK) 2015 dilakukan di Desa Sipapaga, Kecamatan Penyabungan Jae, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatrera Utara, selama tiga puluh lima hari yaitu dari tanggal 26April sampai dengan 30 Mei 2015. Dasar pemilihan lokasi penelitian adalah adanya masalah kesehatan masyarakat di wilayah Mandailing Natal.

Sesuai dengandata Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS 2013), menunjukkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Mandailing Natal berada pada ranking 427 dari 497 kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan kategori kabupaten bermasalah kesehatan miskin dengan item PM 0.4818 (Kemenkes, 2013).

Penyakit infeksi Tuberculosis dan peranan dotu /dukun dalam pengobatan akan menjadi fokus penelitian. Diharapkan dengan fokus pada topik ini, akan ada sumbangan dalam usaha perbaikan kesehatan masyarakat di Mandailing, khususnya di Desa Sipapaga.

Desa Sipapaga merupakan desa yang terletak tidak jauh dari pusat kota, tapi baru kira-kira 15 tahun terakhir akses ke sana lancar.

Menurut kepala Dinas Kesehatan dan kepala Puskesmas Panyabungan Jae yang wilayah kerjanya mencakup Desa Sipapaga, desa ini sering menjadi lokasi penelitian, karena keunikannya di bidang bahasa. Warga mengatakan bahwa meskipun lokasinya terbilang terisolasi tetapi jarak tempuh ke ibukota kabupaten hanya ditempuh selama lima belas menit saja.

Riset Etnografi Kesehatan merupakan riset khusus kesehatan nasional Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan. Riset ini merupakan riset eksploratif dengan menggunakan metode etnografi. Dalam metode etnografi, peneliti langsung berdiam di tempat yang telah ditentukan selama satu bulan bahkan bisa lebih dari satu bulan. Peneliti tinggal selama kurun waktu tertentu sebanyak dua orang. Pengambilan data dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh masyarakat setempat (assisten peneliti) yang bertugas pula sebagai penunjuk jalan dan penterjemah apabila diperlukan. Data yang dikumpulkan didapat dari wawancara mendalam kepada informan terpilih. Rapport sangat penting dalam penelitian ini, karena tanpa adanya rapport peneliti tidak akan mendapatkan data yang dikehendaki.

Tujuan utama etnografi adalah memahami suatu sudut pandang suatu etnis, khususnya dalam hal pencarian pengobatan yang selama ini dilakukan masyarakat setempat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah deskripsi terkait aspek sosial budaya yang berhubungan masalah kesehatan. Data dikumpulkan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara mendalam.

Teknik pengambilan secara Purposive Sampling yaitu sengaja memilih informan yang dianggap dapat memberikan informasi terkait sosial budaya dan permasalahan kesehatan pada masyarakat setempat.

Pengamatan dan wawancara mendalam dilakukan pada informan terkait dengan penyakit menular khususnya Tuberkulosis. Gambaran tentang pola pencarian pengobatan juga akan dibahas

dalam buku ini, sehingga wawancara juga dilakukan kepada informan tenaga kesehatan dan rumah sakit serta jajaran atau fasilitas kesehatan lainnya. Dukun atau dotu sebagai pengobat tradisional juga merupakan informan yang diwawancara terkait pengobatan yang diberikan kepada masyarakat setempat. Disamping itu wawancara juga dilakukan kepada masyarakat penderita penyakit menular, penyakit tidak menular. Ibu rumah tangga dalam hal ini sebagai informan yang dapat memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi, mulai dari kesehatan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan sampai melahirkan dan pola pengasuhan anak. Wawancara mendalam dilakukan juga kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tetua adat, kepala desa, kepala dusun. Selain itu dilakukan juga Pengamatan atau observasi agar diperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang aspek sosial budaya masyarakat setempat. Pencatatan dan wawancara kepada informan direkam dankalau mungkin dilakukan pengambilan gambar dan film agar data yang didapat menjadi lebih lengkap.

Kajian pustaka dilakukan untuk menambah wawasan serta sebagai pembanding dalam penelitian ini. Semua data yang dikumpulkan penelitian ini berlangsung, dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga tidak dilakukan pengujian hipotesis.

BAB II

ASPEK SOSIAL BUDAYA SUKU MANDAILING

KABUPATEN MANDAILING NATAL

2.1. Gambaran Umum WilayahMandailing Natal A. Profil Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian selatan wilayah Provinsi Sumatera Utara.Secara Geografis wilayah ini berada pada 0010’-1050’ Lintang Utara dan 98050’-100010’ Bujur Timur dengan Ketinggian 0-2.145 M dpl. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah Timur dengan Kabupaten Padang Lawas dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Dengan luas wilayah 662.070 ha atau 9,24% dari Provinsi Sumatera Utara, kabupaten ini memiliki 23 Kecamatan dan 407 Desa/kelurahan. Wilayah Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari gugusan pegunungan dan perbukitan yang dikenal dengan nama Bukit Barisan dan melingkupi beberapa kecamatan.

Memasuki Kabupaten Mandailing Natal dapat melalui tiga pintu masuk, yaitu melewati Gapura Gordang Sambilan di Desa Simaninggir, Desa Ranjo Batu dan Gapura Gordang Sambilan di Desa Hutanauli.Gapura Gordang Sambilan yang berada di Desa Simaninggir merupakan pintu masuk ke wilayah Kabupaten Mandailing Natal dari Tapanuli Selatan.Desa Simaninggir merupakan desa paling ujung dari Kecamatan Siabu dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.Jarak dari Desa Simaninggir ke Ibu Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berjarak tempuh 40 kilometer dengan waktu tempuh perjalanan 40 menit.Desa Ranjo Batu yang merupakan pintu masuk dari Sumatera Barat ke Kabupaten Mandailing Natal, merupakan bagian dari Kecamatan Muarasipongi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman.Jarak dari Desa Ranjo Batu ke Ibukota kabupaten, Panyabungan 70 km dengan

merupakan Gapura paling ujung dari Bumi Gordang Sambilan sebelum memasuki ranah minang dan merupakan perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Melalui jalur barat, untuk memasuki Kabupaten Mandailing Natal yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat di tandai dengan Gapura Gordang Sambilan yang berada di Desa Hutanauli. Desa ini merupakan bagian dari Kecamatan Rantobaek yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman Barat. Jarak dari Desa Hutanauli ke Panyabungan 104 km dengan waktu tempuh lebih kurang 3 jam perjalanan5.

2.2 Sejarah

Mandailing Natal yang biasa disebut dengan Madina merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara dengan ibukota Panyabungan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 1988, berada paling ujung Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Dengan kondisi ini menyebabkan masyarakat Kabupaten Madina mengalami proses akulturasi nilai-nilai budaya dari dua kebudayaan, yaitu sistem kekerabatan Batak Toba di Tapanuli Utara yang menganut sistem Patrilineal dengan sistem Matrilineal dari masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat.

Berdasarkan asal usul nama kabupaten ini, terdapat beberapa versi nama untuk Natal. Ada yang mengatakan bahwa bangsa Portugislah yang memberi nama ini, karena ketika mereka tiba di pelabuhan di daerah pantai barat mandailing .mereka mendapat kesan bahwa pelabuhan alam ini mirip dengan pelabuhan Natal di ujung selatan Benua Afrika. Adapula yang menyebutkan bahwa armada Portugis tiba di pelabuhan ini tepat pada hari Natal, sehingga mereka menamakan pelabuhan tersebut dengan nama Natal. Versi lain menegaskan bahwa nama Natal sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kota Pelabuhan Natal di Afrika Selatan dan tidak ada pula kaitannya dengan hari Natal5.

Puti Balkis A. Alisjahbana, adik kandung pujangga Sutan Takdir Alisjahbana, menjelaskan bahwa kata Natal berasal dari dua ungkapan pendek masing-masing dalam bahasa Mandailing dan Minangkabau. Ungkapan dalam Bahasa Mandailing NATARida yang artinya yang tampak (dari kaki Gunung-gunung Sorik Marapi di Mandailing).Ungkapan ini kemudian berubah menjadi Natar.Sampai kini masih banyak orang Mandailing menyebut Natar untuk Natal, termasuk Batang Natar untuk Batang Natal. M. Joustra, tokoh Bataksch Instituut, juga menulis nama Natal dengan Natar dalam tulisannya De toestanden in Tapanoeli en de Regeeringscommissie yang dimuat dalam Bataksch Instituut no. 13 tahun 1917 halaman 14, yang antara lain menulis tentang perbaikan jalan pedati ke Natar dan perbaikan jalan raya Sibolga-Padang Sidimpuan sebagai bagian dari jalan yang menghubungkan Sumatera Barat dan Tapanuli. Lebih tua dari tulisan Joustra itu adalah laporan perjalanan dan penelitian Dr. S. Muller dan Dr. L. Horner di Mandailing Tahun 1838.Mereka menggambarkan keadaan Air Bangis yang dikuasai Belanda sejak tahun 1756 dan Natar yang letak geografisnya 0 0 32’ 30’’ Lintang Utara dan 990 5’ Bujur Timur dikuasai Inggris tahun 1751-17565.

Ungkapan bahasa Minangkabau raNAh nan data(r) kemudian menjadi Nata(r) yang artinya daerah pantai yang datar adalah salah satu versi tentang asal muasal nama Natal. Penyair besar Mandailing, Willem Iskandar menulis Sajak monumental “Sibulus-bulus si Rumbuk-rumbuk” mengukir tanah kelahirannya yang indah dihiasi perbukitan dan gunung.Terbukti tanah Mandailing mampu eksis dengan potensi sumber daya alam, seperti tambang emas, kopi beras, kelapa dan karet5.

Kabupaten Mandailing Natal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999 di kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Dalam rangka mensosialisasikan Kabupaten Mandailing Natal, Bupati Mandailing Natal, Amru Daulay, SH menetapkan akronim nama Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kabupaten Madina yang Madani dalam Surat tanggal 24 April 1999

Nomor 100/253.TU/1999. Ketika diresmikan, Kabupaten Mandailing Natal baru memiliki 8 (delapan) Kecamatan, 7 Kelurahan dan 266 Desa. Pada tahun 2002 dilakukan pemekaran menjadi 17 Kecamatan, 322 Desa, 7 Kelurahan dan 10 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Pada tahun 2007 dimekarkan lagi menjadi 22 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah No.10 tahun 2007, setelah keluarnya Peraturan daerah No.8 Tahun 2008 tentang pembentukan Desa, perubahan nama desa dan penghapusan kelurahan, dengan demikian Kabupaten Mandailing Natal sampai pada akhir tahun 2010 terdiri dari 23 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 377 Desa5.

Madina merupakan singkatan atau akronim dari Mandailing Natal yang merupakan wilayah/adat Kabupaten Daerah Tingkat II mandailing Natal.Motto daerah ini adalah “Madina yang Madani”. Madina merupakaan kependekan dari kata : Makmur, Aman, Damai,, Indah, Nyaman dan Asri. Sedangkan pengertian secara lengkap Motto daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal “Madina yang Madani” adalah Masyarakat Mandailing Natal yang hidup rukun, tenteram, cukup sosial dan mempunyai jiwa membangun yang cukup tinggi serta terbuka menerima perubahan (Madina yang Madani, Basyral Hamidy Hararap).

Selain Motto Madina yang Madani, Kabupaten Madina juga mengenal tentang Poda Na Lima.Poda Na Lima pada waktu itu disampaikan Oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal yang berhubungan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi Masyarakat Madina. Poda Na Lima berisi tentang:

1. Paias Rohamu (Bersihkan hatimu dengan selalu berfikir positif, berzikir, banyak bersyukur atas nikmat yang ada dan bersabar manakala ada cobaan)

2. Paias Pamatangmu (Bersihkan Tubuhmu. Mandi teratur, higienis dan sehat serta selalu dalam keadaan berwudhu apabila memungkinkan)

3. Paias Parabitonmu (Bersihkan Pakaianmu. Bersihkan pakaian dan cara memakainya. Selalu sopan, tertib juga menutup aurat)

4. Bersihkan Bagasmu (Bersihkan Rumahmu. Selain sehat, asri, nyaman sesuai tuntunan Al Qur’an. Rumahmu adalah syurgamu, istanamu dan rumah yang sehat akan membuat penghuninya sehat terutama kebersihan MCK, Kamar Tidur dan Sirkulasi Udara yang bebas dari asap rokok dan polusi lainnya)

5. Bersihkan Pekaranganmu (Bersihkan Halamanmu. Selain harus bersih, ramah lingkungan, asri melainkan juga aman dan nyaman). Tentu tidak harus mahal. Lihatlah misalnya perkampungan beberapa komunitas suku. Bagaimana Poda Na Lima di lingkungan Masyarakat Jawa, Aceh, Batak Toba, Angkola Mandailing dan Komunitas Tionghoa.

Menurut informan Kasubag Program Dinas Kesehatan Kabupaten Madina, Poda Na Lima ini merupakan pelajaran lama waktu dulu di sekolah dasar, beliau sendiri lupa apa itu Poda Na Lima, tapi itu merupakan cara-cara hidup supaya menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan. Informasi ini juga diperoleh ketika membuka internet tentang Poda Na Lima, karena sudah lupa selain juga sudah jarang diajarkan di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun demikian, sebenarnya ajaran ini sudah menjadi bagian dalam program Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal sendiri, hal ini terlihat ketika di sepanjang perjalanan khususnya di Ibukota Panyabungan terpampang setiap ruas jalan plang yang bertuliskan Bahasa Arab tentang Asmaul Husna.

Gambar 2.1. Plang Asmaul Husna yang

ada di sepanjang jalan di Ibukota Panyabungan

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2015

Perjalanan yang dilalui menuju pemukiman Masyarakat Desa Sipapaga tidaklah membutuhkan waktu lama jika ditempuh dari Kota Panyabungan. Kota Panyabungan dapat kita tempuh jika dari Sibolga melewati Kota Padang Sidimpuan terlebih dahulu. Dari Sibolga, perjalanan dapat ditempuh selama lebih kurang 6 jam perjalanan jika kondisi lancar serta menggunakan mobil sendiri/carteran. Sedangkan jika menggunakan angkutan umum atau travel yang biasanya sambung-menyambung dari Sibolga ke Padang Sidimpuan, lalu kemudian dari Padang Sidimpuan baru menuju Kota Panyabungan bisa lebih lama lagi. Rute travel yang berhenti di loket atau terminal untuk menambah penumpang belum lagi jika turun-naik penumpang di - jalan, hal ini akan membutuhkan waktu lebih lama hingga 7-8 jam diperjalanan.

Gambar 2.2.

Travel sebagai angkutan umum Sibolga-Padang Sidimpuan-Panyabungan (PP)

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2015

Jika sudah berada di Kota Panyabungan, Lebih kurang 3 km perjalanan lagi yang akan ditempuh sehingga kita sudah beradadi Desa Sipapaga. Kendaraan yang dapat ditumpangi adalah angkutan kota sampai Simpang Aek Godang dan selanjutnya naik becak menuju pemukiman masyarakat. Becak yang ada adalah becak yang ditarik dengan motor berisikan 2 orang penumpang.

Gambar 2.3.

Becak salah satu transportasi umum di Desa Sipapaga

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2015

Gambar 2.4.

Angkutan Kota sebagai pilihanTransportasi umum

di Desa Sipapaga

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2015

Selain becak yang biasa masuk ke Desa Sipapaga, ada angkutankotadan biasanya ada pada saat pagi dan sore hari untuk mengantar dan menjemput anak-anak sekolah yang berada di luar desa serta pada hari pasar, yaitu hari Kamis. Tarif angkutan kota hingga Desa Sipapaga hanya dengan Rp. 5.000,- saja begitu juga dengan tarif becak Rp. 5.000,- per orangnya.

A. Sejarah Terbentuknya Desa Sipapaga

Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, Desa Sipapaga terbentuk setelah terjadinya Perang Padri pada akhir abad ke-19.Masyarakat yang berada di Desa Sibinail pada saat itu mengungsi melalui jalan pergunungan dan akhirnya sampai di wilayah yang pada saat itu di sebut Sipaga-paga dan sekarang lebih dikenal dengan sebutan Sipapaga.Sebelum desa sekarang terbentuk, pemukiman masyarakat berada lebih kurang berada 2 km lebih dekat arah ke Desa Aek Banir.Pada saat itu, karena jumlah penduduk yang masih sedikit dengan wilayah yang juga terbatas, masyarakat tinggal dan menetap disana.Namun lama kelamaan, sekitar Tahun 1970an dikarenakan jumlah penduduk yang semakin banyak ditambah dengan masalah kesulitan air akhirnya mereka berinisiatif pindah ke tempat yang lebih luas dengan wilayah sekarang yang ditempati. Seperti yang diungkapkan oleh informan Msl dalam petikan wawancara berikut ini:

“…dulunya Desa Sipapaga ini berada dekat ke Air Banir, sekitar tahun tujuh puluhan.Setelah tahun tujuhpuluhan itu pindah ke tempat sekarang.Dulunya tempat tinggal sekarang merupakan tempat gembala ternak punya orang dari Panyabungan. Rumah sekarang lebih rapat dengan penduduknya lebih banyak, sedangkan dulu jarang-jarang rumahnya dengan lebih sedikit penduduknya dari sekarang”

Desa Sipapaga adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, wilayah selatan dari pusat Kota Panyabungan. Menurut beberapa tokoh masyarakat, Desa Sipapaga merupakan pecahan dari Kerajaan Pidoli Lombang. Nama Sipapaga berasal dari pohon papaga yang banyak tumbuh di dataran perkampungan desa, dimana daun papaga digunakan sebagai obat-obatan bagi masyarakatnya, sehingga lambat laun desa ini bernama Desa Sipapaga 6. Beberapa masyarakat yang ditemui banyak yang tidak tahu arti nama sipapaga itu sendiri, yang mereka tahu nama itu sudah ada sejak dulunya.

2.3 Geografi dan Kependudukan 2.3.1 Geografi

Kondisi geografi Desa Sipapaga berupa perbukitan, dimana pemukiman penduduknya berada di sepanjang jalan utama yang

menghubungkan antar desa dengan Ibukota

Panyabungan.Pemukiman masyarakat tersebut berkelompok dalam suatu wilayah dan ada dua dusun di Desa Sipapaga,Dusun I dan Dusun II. Dusun II berada di Perumahan Cemara, dimana di dusun ini pemukiman masyarakatnya sudah tertata dengan bentuk perumahan yang hampir sama dengan perumahan nasional biasanya. Masyarakat yang tinggal dan menetap di Dusun ini merupakan pendatang dari wilayah luar yang bekerja di pemerintahan kota maupun kabupaten, namun wilayah tersebut termasuk ke dalam Desa Sipapaga. Dusun I

yang berada lebih ke dalam lagi sekitar 1 km dari Dusun II, dihuni oleh masyarakat asli Desa Sipapaga.

Secara administratif, Desa Sipapaga terletak dalam wilayah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan beberapa desa seperti: Desa Tobingtinggi Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur yaitu Guo Nabontar dan Batu Nabontar di sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan yaitu Ayu Ara Sipucit sebelah selatannya, berbatasan dengan Kelurahan Dalan Lidang yaitu Asrama MAN Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan di sebelah Utara serta berbatasan dengan Parbangunan dan Purbabaru Kecamatan LSM di sebelah baratnya. Desa yang memiliki luas wilayah 15.000 Ha ini terdiri atas wilayah daratan dengan topografi berbukit-bukit sebanyak 55% dan wilayah daratan sebesar 45% dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian untuk bercocok tanam6.

Berdasarkan data desa mengenai iklim, Desa Sipapaga memiliki iklim yang sama dengan desa-desa lain yang ada di wilayah Indonesia pada umumnya yaitu iklim kemarau dan penghujan. Hal ini mempengaruhi langsung pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa, dimana masyarakat bermata pencaharian sebagai petani karet, nira, coklat, tanaman sayuran seperti daun ubi, jenis terong-terongan hijau serta cabe ditambah dengan buah-buahan yang biasa tumbuh di ladang seperti pepaya, rambutan dsbnya. Pada umumnya rumah-rumah penduduk berada dekat dengan ladang ataupun kebun yang mereka garap maupun orang lain, namun ada juga yang memiliki lahan pertanian atau perkebunan jauh dari rumah sehingga harus berjalan kaki sejauh 3-5 km atau yang lebih jauh lagi harus menggunakan sepeda motor jika hendak berangkat ke kebun mereka.

Desa Sipapaga masih lebih beruntung di banding desa lain yang berada disekitarnya dalam mendapatkan sumber air. Pada umumnya masyarakat menggunakan sumur sebagai sumber air dalam keseharian, untuk mandi, cuci maupun kakus.Pada umumnya

namun beberapa keluarga yang belum memiliki sumur biasanya menggunakan sumur tetangga atau keluarga terdekat dengan rumah mereka dalam keseharian.Selain sumur di rumah, ada juga sumur bersama yang biasa digunakan masyarakat untuk mandi terutama para pria yaitu sumur yang berada di lingkungan mesjid dan beberapa tempat umum lainnya.Kedalaman sumur di desa ini juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 3-5 meter sumber air yang ada di sumur tersebut. Selain itu, sumber air yang juga berada dekat dengan pemukiman adalah sungai dan berada dibelakang pemukiman sekitar 300 meter. Namun masyarakat jarang menggunakan sungai sebagai sumber air sehari-hari karena sumur yang ada di dekat mereka masih mencukupi airnya baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau.Hal ini berbeda dengan kondisi masyarakat yang berada di sebelah Desa Sipapaga, yaitu Desa Aek Banir. Desa Aek Banir lebih sulit dalam memperoleh air bersih untuk keseharian, karena pemukiman penduduk berada lebih tinggi lagi sehingga pada musim kemarau sumur akan kering sehingga harus menggunakan sungai untuk keperluan sehari dengan jarak lumayan jauh sekitar 2-4 km.

Sumur yang ada di Desa Sipapaga secara umum tidak terpelihara dengan baik, halini terlihat dari keseharian sumur-sumur tersebut tidak dibuat secara permanen dengan gorong-gorong apalagi ditutup. Beberapa sumur yang berada di belakang rumah terlihat tidak tertutup sehingga banyak sampah dari daun-daunan kering yang gugur bahkan ketika lewat dekat sumur salah satu keluarga terlihat ada kodok yang sudah mati berada di dalam sumur. Untuk buang air besar (BAB), beberapa keluarga ada yang sudah memiliki jamban sehat baik berada di dalam rumah maupun yang berada di belakang atau di luar rumah.Sedangkan keluarga yang tidak memiliki jamban sehat, biasanya memiliki jamban cemplung dan berada di belakang rumah terpisah dari bangunan rumah. WC cemplung ini berbentuk terbuka tanpa atap dengan samping kiri dan kanan yang ditutupi dengan kain ataupun terpal plastik yang disanggah dengan kayu seadanya tanpa pintu untuk keluar masuk ke wc ini. Menurut

keterangan beberapa informan, wc cemplung ini sifatnya sementara, jika lubang penampungan sudah penuh dari kotoran maka akan di pindahkan ke tempat atau sisi di sebelahnya. Namun sebelum dipindahkan terlebih dahulu lubang yang sudaah penuh tadi ditutup dengan tanah baru kemudian digali lubang untuk wc cemplung yang baru. Demikian cara pembuatan wc cemplung yang ada di desa. Sumber air untuk keperluan buang air di wc cemplung biasanya dengan membawa air dari sumur dengan menggunakan ember. Selain itu, ada juga beberapa keluarga yang tidak memiliki jamban sehat maupun wc cemplung namun biasanya mereka menggunakan lahan dibelakang rumah untuk membuang kotoran dengan cara membawa cangkul dan menggali tanah seadanya lalu membuang kotoran disana terakhir menutup kembali dengan cangkul yang dibawa. Hal ini biasanya dilakukan pada malam maupun pagi hari ketika orang belum bangun atau tidak lalu lalang di sekitar rumah. Beberapa kali, ketika Tim melakukan wawancara ke salah seorang informan, melewati rumah dan belakang rumah penduduk dan menemukan kotoran terletak begitu saja di atas tanah di samping maupun di belakang rumah.Hal ini mengakibatkan harus hati-hati jika melewati rumah ataupun belakang rumah baik siang maupun malam hari. Berikut petikan wawancara salah seorang informan, Mkl tentang kebiasaan buang air besar masyarakat desa : “…disini ati-ati kalo keluar malam atau lewat belakang rumah soalnya ada ranjau…kalo ga ditutup tanah lagi biasanya bisa terinjak sama kaki ha ha ha…”.

2.3.2.Penduduk Desa Sipapaga

Desa Sipapaga dihuni oleh penduduk sebanyak 2.352 jiwa, terdiri dari 1.042 jiwa laki-laki dan 1.310 jiwa perempuan dengan 456 kk. Wilayah desa terbagi atas 2 dusun, dengan masing-masing penduduk terdiri atas 1.512 jiwa berada di Dusun I sedangkan 840 jiwa berada di dusun II. Pada umumnya pendidikan masyarakat adalah tamatan

Sekolah Dasar (SD) dan kemudian tamat SMP, SLTA dan beberapa yang sudah sarjana dan pasca sarjana.

2.4 Pola Pemukiman

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pola tempat tinggal masyarakat di Desa Sipapaga pada umumnya berada

disepanjang jalan utama dan berkelompok dalam suatu

wilayah.Rumah-rumah masyarakat berada di tepi jalan menghadap ke jalan, dimana bagian belakang terpisah dari rumah terdapat sumur, jamban/kakus, kebun ataupun ladang milik masyarakat.Beberapa rumah masyarakat memiliki pondok yang berada di samping maupun belakang rumah yang berisi tungku tempat memasak nira menjadi gula aren. Bentuk rumah yang banyak terdapat di Desa Sipapaga adalah rumah panggung dari kayu yang berukuran tidak terlalu besar dan bervariasi dengan ukuran 5x5 meter persegi dan biasanya ditempatioleh keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak mereka. Jika mengelilingi desa, dapat juga ditemui beberapa rumah yang berbentuk semi permanen dan permanen baik yang sedang dalam pembangunan maupun sudah selesai dibangun dan ditempati.

Bangunan rumah masyarakat baik yang terbuat dari kayu, permanen maupun semi permanen umumnya menggunakan seng sebagai atap rumah walaupun ada beberapa yang menggunakaan genteng sebagai atap.Hal ini disebabkan karena harga seng lebih murah dan tahan lama jika dibandingkan dengan genteng.

Gambar 2.5.

Rumah-rumah penduduk yang ada di Desa Sipapaga

A. Denah dan Fungsi Bagian Rumah

Rumah oleh masyarakat Desa Sipapaga biasa disebut “umoh” yang terdiri dari pantaluo, belek, pantardapur. Pantaluo biasanya digunakan untuk duduk-duduk bersama serta menerima tamu yang datang ke rumah ataupun jika ada pesta ataupun kenduri duduk dan makan di ruangan ini. Belek merupakan kamar tidur yang biasanya digunakan oleh orang tua (bapak dan ibu tidur di belek, sedangkan anak-anak tidur di pantaluo).Pantadapur merupakan dapur tempat biasanya memasak.Ukuran masing-masing ruangan berbeda-beda tergantung ukuran rumah yang dibangun. Pantaluo rumah informan selalu ada anak-anak dan cucu informan duduk sambil menonton televisi, biasanya setiap kali kami berkunjung mereka selalu menyetel siaran MNCTV baik siang maupun malam hari.Selain televisi yang distel dengan menggunakan parabola, di ruangan ini masih ada lemari kayu besar yang berisi peralatan dapur seperti piring, gelas, Al Qur’an serta buku-buku.

Gambar 2.6. Salah seorang informan

duduk di ruang tengah (Pantaluo) di dalam

rumahnya

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2015

Beranjak ke ruang dalam, menuju belek, yang berukuran 2x3 meter terdapat Kasur dengan kelambu untuk tempat tidur bapak dan ibu. Jika diliat ke atas loteng, kita akan melihat ada kayu-kayu yang bersusun yang biasanya disebut pagu…pagu (loteng). Pagu ini hanya dibuat untuk menghindari panas dari atap seng ke bagian dalam

rumah.Pagu juga hanya terlihat dibagian pantaluo saja dan tidak diseluruh bagian rumah terutama di dapur.

Gambar 2.7.

sumur dan WC cemplung yang berada di salah satu rumah di Desa Sipapaga

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2015

Ruangan selanjutnya arah ke belakang adalah dapur, yang berukuran 2x5 meter. Dalam dapur terdapat papian( tempat untuk memasak), sedangkan dalam papian yang berukuran 1x1 meter tersebut terdapat botu dalikan (tungku untuk memasak di atas api).

Papian dibatasi dengan kayu segiempat yang mana dasarnya diberi

tanah agar api tidak menembus ke lantai rumah yang akan mengakibatkan terbakar. Sisa-sisa pembakaran kayu akan menjadi abu yang akan menutupi tanah tersebut. Disamping papian terdapat rak piring untuk menaruh alat-alat rumah tangga yang selesai dicuci.Selain itu masih ada meja untuk menaroh barang-barang keperluan di dapur seperti periuk, piring kotor dsbnya.

Sumber air bagi keluarga adalah sumur yang berada di luar dari bangunan rumah bagian belakang dengan jarak 5 meter, berdekatan dengan WC atau tempat buang air besar. Menurut

Informan “…lantaran kalo dalam rumah kecil …ooo sempit tempatnya

makanya sumur dan wc itu dibuat di luar”.

Pembangunan rumah informan pada waktu itu dilakukan dengan mengupahkannya kepada orang lain atau tukang bangunan. Pada waktu itu beliau masih ingat dengan upah Rp.50.000,- per hari tukangnya. Bangunan rumah biasanya menggunakan topok tihang …topok tihang (tapak tiang merupakan tiang-tiang rumah dari kayu yang dibawahnya diberi batu besar hingga tidak bersentuhan langsung dengan tanah yang akan menyebabkan lama-kelamaan kayu akan lapuk). Dengan tapak tiang ini diharapkan rumah atau bangunan akan kuat tidak cepat rusak. Bangunan rumah yang terdiri dari kayu tersebut diperoleh informan dari hutan-hutan atau kobun (kebun).Kayu tersebut biasanya berasal dari kayu karet sedangkan untuk atap memakai seng atau ijuk bukan genteng karena harganya lebih murah.

2.5 Religi

Masyarakat Sipapaga memeluk Agama Islam, hal ini terlihat dengan adanya bangunan masjid dan musholla yang ada di Desa Sipapaga.Dalam setiap kegiatan ataupun acara, masyarakat selalu berlandaskan Agama Islam. Kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan seperti pengajian/ yassinan ibu-ibu yang diadakan setiap hari kamis sore pukul 16.00 WIB di setiap minggunya. Selain itu, kenduri (takziah kematian), pesta ataupun pertemuan kemasyarakatan selalu dibuka dan ditutup dengan do’a-do’a dari tokoh agama setempat. Seperti pada saat kenduri yang sempat diikuti ketika berada di lapangan, dimulai dengan kata sambutan oleh tokoh agama dilanjutkan dengan pembacaan shalawat yag diiringi bersama-sama masyarakat dan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama.Kenduri yang merupakan takziah kematian merupakan acara yang diadakan keluarga memperingati orang yang meninggal setelah 3 hari, 7 hari dan 40 hari. Menurut Informan Msl seperti diungkapkan dalam

“…kenduri itu adalah acara untuk mengenang dan mendo’akan orang meninggal setelah tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari…tergantung kemampuan keluarga yang ditinggalkan kesanggupannya untuk berapa hari melaksanakannya…”.

Gambar 2.8.

Mesjid yang berada di Desa Sipapaga

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2015

Setelah 3 hari berada di Desa Sipapaga, Tim sempat mengikuti kegiatan kenduri yang diadakan masyarakat pada hari Jum’at setelah selesai Sholat Jum’at.

2.6. Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Selama hampir sebulan di desa, tidak banyak kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan adat budaya masyarakat setempat yang dapat diikuti.Menurut beberapa informan, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan adat atau budaya masyarakat biasanya dilakukan pada saat liburan, bulan puasa maupun menjelang lebaran haji. Kegiatan tersebut seperti pesta pernikahan, khitanan baik anak perempuan maupun anak laki-laki.

2.7. Pengetahuan

A. Konsep Sehat dan Sakit

Sehat menurut UU RI No. 23 Tahun 1992 diartikan sebagai keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas penyakit, cacat dan kelemahan sehingga dapat hidup produktif secara sosial ekonomi. Sedangkan keadaan sakit dinyatakan sebagai penyimpangan dari kedaan normal, baik struktur maupun fungsinya atau keadaan di mana tubuh/organisme atau bagian dari organisme/populasi yang diteliti

tidak dapat berfungsi seperti semestinya atau keadaan

patologis.Keadaan sakit atau sehat ini bila pada manusia harus dilihat

dari tiga aspek, yakni aspek jasmaniah, rohaniah dan

sosial7.(Soemirat, Juli. Epidemiologi Lingkungan Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010).

Menurut pandangan masyarakat, sehat dan sakit merupakan keadaan dimana mereka harus bisa tetap bekerja setiap hari di kebun. Selagi fisik masih bisa bergerak setiap hari dan mereka masih sanggup beraktivitas maka akan selalu beraktifitas baik di rumah maupun di kebun. Seperti yang diungkapkan oleh informan Nhn berikut ini:

“…kalo saya ini ga pernah sehat, biasanya habis mandi demam, kaki gemetaran. Kalo mandi ga pernah pagi hari, dingin dan gemetaran, biasanya kerja dulu baru setelah itu siang mandi jam satu atau jam dua mau sholat zhuhur. Kalo sakit badan tuh biasanya pegel-pegel tapi masih harus ke kebun…”.

Informan juga menganggap malaria merupakan penyakit yang timbul setelah makan makanan yang asam-asam pada siang hari, seperti kedondong, nanas dan mangga buat rujak sehingga pada malam hari mengakibatkan badan demam dan menggigil. Pada saat badan sudah demam dan menggigil yang dianggap terkena penyakit

disuntik baru merasa sembuh. Setelah merasa sembuh baru kemudian beraktifitas seperti biasa di rumah ataupun ke kebun untuk menderes. Pandangan tentang sakit menurut masyarakat bisa disebabkan oleh banyak hal baik karena makanan, udara, kehilangan tondi (ruh), dirasa atau diguna-guna. Kehilangan tondi (ruh)merupakan keadaan dimana seseorang sakit karena telah tertinggal ruhnya didekat tempat dia singgahi/lewati sebelumnya, apakah itu di kebun atau ladang atau bisa tempat apa saja sebelum dia merasakan sakit dan biasanya diobati dengan meminta pertolongan pengobatan kepada dotu atau dukun setempat.

Informan Ltf mengatakan dalam kutipan wawancaranya berikut ini tentang sehat dan sakit :

“…orang sehat itu bersih, bisa berjalan dan bekerja

sedangkan orang sakit menurut saya orang yang sakitan, demam, mencret, ga bisa jalan, ga bisa bekerja dan sebagainya…

Pandangan masyarakat terhadap sakit yang disebabkan oleh orang lain yang disengaja dibuat atau diguna-guna dengan cara memasukkan racun ke dalam makanan atau minuman disebut masyarakat Sipapaga sebagai penyakit dirasaatau tarpangan rasa. Istilah setempat menurut masyarakat yang lebih singkat adalah kena racun, dirasa ini hanya dapat diobati oleh orang pintar yang biasa dipanggil dotu atau dukun. Pengalaman sakit yang disebut masyarakat sebagai dirasa atau tarpangan rasa ini adalah seperti yang pernah dialami oleh informan Mrtn berikut ini: “…sakit karena dibikin orang racunnya lewat makanan sehingga bisa seperti ini.

2.8. Bahasa

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari untuk berkomunikasi adalah Bahasa Mandailing dan Bahasa Siladang. Ketika mendengar mereka berkomunikasi, biasanya orang yang tidak mengerti bahasa setempat akan sulit membedakan apakah mereka

menggunakan Bahasa Mandailing atau Bahasa Siladang. Beberapa informan yang ditemui, terutama yang masih muda dan pernah kuliah biasanya mereka dapat dengan lancar berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia.Namun bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah ataupun yang pernah sekolah namun tidak tamat SD maupun SMP biasanya sangat sulit untuk menggunakan Bahasa Indonesia ketika berkomunikasi, tidak terkecuali anak muda maupun orang tua.Beberapa pendatang, yang tinggal dan menetap di Desa Sipapaga tetapi tidak bisa menggunakan Bahasa Siladang, biasanya mereka menggunakan Bahasa Mandailing dalam berkomunikasi. Salah satu contoh pada saat wawancara dengan seorang dukun beranak yang berada di Desa Aek Banir, Tmn, informan yang sudah berusia 100 tahun ini tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia. Sehari-hari, beliau selalu menggunakan Bahasa Siladang dan Mandailing. Ketika wawancara dilakukan, assisten peneliti yang kebetulan bidan desa setempat dan berasal dari luar desa namun sudah hampir 20 tahun tinggal dan menikah dengan warga setempat sampai sekarang belum bisa menggunakan Bahasa Siladang Ketika berkomunikasi mereka menggunakan Bahasa Mandailing dan sangat bisa dipahami oleh bidan desa tersebut. Jadi ketika wawancara dilakukan, kami meminta assisten peneliti yang menanyakan pertanyaan yang diajukan dan kemudian memberikan jawabannya dengan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Bahasa Siladang adalah salah satu bahasa daerah yang ada di Sumatera Utara. Bahasa ini terdapat hanya di dua desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Desa Aek banir dan Desa Sipaga-paga (Sipapaga). Kata Siladang memang tidak dibuat atau tercatat secara resmi sebagai nama desa, nama kecamatan atau nama daerah tertentu. Penyebutan Siladang hanya digunakan untuk menyatakan bahasa yang digunakan komunitas penuturnya.Bahasa Siladang merupakan sarana komunikasi

sehari-hari penduduk Desa Aek Banir dan Sipaga-paga.Selain menjadi alat komunikasi sehari-hari, Bahasa Siladang juga berfungsi sebagai identitas atau jati diri bagi masyarakat penuturnya.Di samping itu, Bahasa Siladang juga merupakan bahasa pendukung budaya bagi Masyarakat Siladang yang dipergunakan dalam upacara-upacara adat dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Saat ini penutur Bahasa Siladang berjumlah sekitar 2000 orang yang terdiri atas semua tingkatan usia.

Pada awalnya masyarakat penutur Bahasa Siladang (Masyarakat Siladang) dianggap sebagai salah satu masyarakat terasing di Sumatera. Hal ini dikarenakan masyarakat ini mengisolasi diri dan sangat jarang berhubungan dengan dunia luar atau masyarakaat suku lain. Penyebab lain adalah minimnya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antara desa yang didiami Masyarakat Siladang dengan desa-desa lain disekitarnya. Masyarakat Panyabungan yang secara dialektologi adalah penutur Bahasa Batak berdialek Mandailing pada kenyataannya merasa aneh dengan komunitas dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Siladang ini. Masyarakat Siladang yang secara geografis tinggal di lembah perbukitan Tor Sihite, pada bagian timur, utara dan selatan berbatasan langsung dengan Masyarakat Suku Mandailing yang menggunakan Bahasa yang berbeda dengan bahasa mereka. Bahasa Siladang jika dibandingkan dengan Bahasa Batak (Mandailing) dan Minang mempunyai perbedaan dialektometri yang sangat signifikan. Persentase perbedaan secara dialek antara Bahasa Siladang dengan Bahasa Batak (Mandailing) dan Minang berkisar antara 82,00%-85,50%. Ini membuktikan bahwa secara dialektometri Bahasa Siladang merupakan bahasa tersendiri dan berbeda dengan bahasa masyarakat disekitarnya (Balai Bahasa Povinsi Sumatera Utara).