STUDI K

(

P

KEBERL

(GLASS E

PALABU

LANJUTA

EEL) DI M

UHANRA

AN PENA

MUARA

TU, KAB

ANGKAP

SUNGAI

BUPATEN

PAN JUVE

I CIMAND

N SUKAB

ENIL SID

DIRI,

BUMI

DAT

OOKTAVIANNTO PRASSTYO DARRMONO

PRROGRAM DEP STUDI TE PARTEME FAKUL EKNOLOG N PEMAN LTAS PERI INSTITU GI DAN MA NFAATAN ANAJEME IKANAN D UT PERTA 2012 SUMBERD EN PERIKA DAN ILMU ANIAN BOG 2 DAYA PER ANAN TA U KELAUT RIKANAN NGKAP N TAN GOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Studi Keberlanjutan Penangkapan Juvenil Sidat (Glass eel) di Muara Sungai Cimandiri, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi adalah karya saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya ilmiah yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Desember 2012 Oktavianto Prastyo Darmono C44080052

ABSTRAK

OKTAVIANTO PRASTYO DARMONO, C44080052. Studi Keberlanjutan Penangkapan Juvenil Sidat (Glass Eel) di Muara Sungai Cimandiri, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Dibimbing oleh ARI PURBAYANTO dan MOHAMMAD IMRON.

Perikanan menjadi salah satu subsektor yang diandalkan di Indonesia. Sidat merupakan salah satu potensi sumberdaya ikan yang tergolong besar, tetapi pemanfaatanya masih belum optimal. Pantai selatan Pulau Jawa khususnya di perairan muara Sungai Cimandiri, Palabuhanratu merupakan wilayah perairan yang banyak ditemukan ikan sidat. Penangkapan juvenil sidat mengalami penurunan aktivitas dan penurunan hasil tangkapan. Pembangunan PLTU menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan hasil tangkapan. Perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan kegiatan penangkapan juvenil sidat dan mengukur tingkat keberlanjutan penangkapan sidat berdasarkan kriteria biologi, teknis, sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan observasi langsung dilapangan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan kegiatan penangkapan dan metode skoring untuk menentukan status keberlanjutan penangkapan. Penangkapan juvenil sidat menggunakan alat tangkap anco dan sodok, pengoperasian alat tangkap dilakukan oleh satu nelayan dengan cara mengangkat alat ke atas. Aktivitas penangkapan dilakukan pukul 18.00–05.00 WIB di muara Sungai Cimandiri. Musim penangkapan sidat terjadi sepanjang tahun dan musim puncak terjadi pada bulan April-Juli. Dengan adanya PLTU yang belum beroperasi aktif, berdasarkan analisis keberlanjutan penangkapan sidat dilihat dari keseluruhan aspek, status keberlanjutan penangkapan juvenil sidat di muara Sungai Cimandiri dapat dikategorikan ‘Cukup’ berlanjut sehingga usaha penangkapan sidat dapat dilanjutkan.

ABSTRACT

OKTAVIANTO PRASTYO DARMONO, C44080052. Study on Sustainability of Glass Eel Catching in Cimandiri River Estuary, Palabuhanratu, Sukabumi. Under the direction of ARI PURBAYANTO and MOHAMMAD IMRON.

Fisheries is considered to be one of the reliable subsector in Indonesia. Although its utilization is not optimum yet, eels are already considered to be one of potential fish resources. South coast of Java especially in Cimandiri river estuary, Pelabuhan Ratu waters are abundance with eel. The number of juvenile eel catch has decreased in activities and catches. Power plant to be one of factors contributing to the decline in eel catches. Therefore, more studies are needed to identify and describe the juvenile eel catching and to measure the sustainability criteria for eel catching in biological, technical, social, economic and environment aspects. This study was used survey and direct observation method. Data analysis were descriptive analysis to describe the catching activities and scoring method to determine the status of fishing sustainability. Juvenile eel catching uses hand lift net and push net. The operation of eel catching gear were carrieout by lifting up the gears. Eel catching activities were done from at 6:00 pm to 05:00 am at the Cimandiri river estuary. Eel fishing season occurs throughout the year and peak season occurs in April-July. With the power plant has not been operating, based on the analysis that seen from overall aspects, the status of juvenile eel catching in Cimandiri river estuary can be categorized as “sufficient” so that eel catching activities can be continued.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan tersebut hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin IPB.

STUDI KEBERLANJUTAN PENANGKAPAN JUVENIL SIDAT

(GLASS EEL) DI MUARA SUNGAI CIMANDIRI,

PALABUHANRATU, KABUPATEN SUKABUMI

OKTAVIANTO PRASTYO DARMONO

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Penelitian : Studi Keberlanjutan Penangkapan Juvenil Sidat (Glass eel) di Muara Sungai Cimandiri, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi

Nama : Oktavianto Prastyo Darmono

NRP : C44080052

Program Studi : Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap

Disetujui: Komisi Pembimbing

Ketua, Anggota,

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc. Dr. Ir. Mohammad Imron, M.Si. NIP 19660121 199002 1 001 NIP 19601213 198703 004

Diketahui,

Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc. NIP. 19621223 198703 1 001

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat mendapatkan Gelar Sarjana pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juli 2012 ini adalah Studi Keberlanjutan Penangkapan Juvenil Sidat (Glass Eel) di Muara Sungai Cimandiri, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc. dan Dr. Ir. Mohammad Imron, M.Si selaku Komisi Pembimbing;

2. Prof. Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, M.Sc selaku Komisi Pendidikan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Dr. Ir. Ronny Irawan Wahju, M. Phil sebagai dosen penguji tamu;

3. Thomas Nugroho, S.Pi, M.Si. sebagai Pembimbing akademik di Departemen PSP;

4. Muhammad Riyanto S.Pi, M.Si. atas ide dalam pengambilan tema penelitian dan Shinta Yuniarta S.Pi, M.Si. atas bantuan dan bimbingan dalam pengolahan data;

5. Kedua orang tua dan adik saya tercinta atas doa, bantuan dan dukungannya yang telah diberikan tanpa henti;

6. Nelayan penangkap sidat Sungai Cimandiri terutama Pak Aidin dan PT. JSI atas informasi yang diberikan;

7. Teman seperjuangan penelitian Yasinta Anugerah, Fahrul Rozi, dan Anggara Bayu Aji atas bantuanya dan seluruh teman – teman seperjuangan PSP 45 khususnya Uwox, Udin, Titi, Nova, Lina, Desi, Arrif, Albar, Rheka, Memel, Zabao, Kakek, Ana, Cut, Ina, Ristiani, Fajri, Tabah, Izza

8. Keluarga besar alumni PSP, PSP 43, PSP 44, PSP 46, dan PSP 47 9. Serta pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, Desember 2012 Oktavianto Prastyo Darmono

RIW

WAYAT HIDUP

Manajeme Perikanan Sela organisasi Seni, Orga 2010, ang anggota (HIMAFA beasiswa B Pada Keberlanju Palabuhan memperol Manajeme Perikanan P P p 2 sa M en Perikan n, Fakultas P Penulis dilah Penulis mer asangan Ba 008 penulis ama lulus s Masuk IPB nan Tang Perikanan da hirkan di M rupakan put apak Darm s lulus di S eleksi masu (USMI) gkap, Dep an Ilmu Kel Madiun pada tra pertama mono dan Ib MA N 5 M uk IPB mela pada Progr partemen P lautan, Insti a tanggal 1 a dari dua bu Sumarti Madiun dan p alui jalur U ram Studi Pemanfaata itut Pertania 1 Oktober bersaudara ini. Pada t pada tahun Undangan Se Teknologi an Sumber an Bogor. 1990. a dari tahun yang eleksi i dan rdaya ama tercatat i. Penulis pe anisasi Mah ggota Ikata Himpunan ARIN) tahun BBM dari D t sebagai m ernah menj hasiswa Dae an Mahasisw n Mahas n 2010-201 DIKTI tahun mahasiswa, abat sebaga erah Asal M wa Jawa T siwa Pem 2. Selama n 2010-201 penulis akt ai Kepala D Madiun di IP Timur di I manfaatan masa kulia 2. tif dalam be Divisi Buday PB (PASMA PB tahun Sumberda ahnya, penu erbagai keg ya Olahrag AD) tahun 2 2008-2010 aya Perik ulis mendap giatan a dan 2009-, dan kanan patkan a tahun 20 utan Penang nratu, Kab leh gelar s en Perikan n, Fakultas 012, penul gkapan Juv bupaten Su sarjana per nan Tang Perikanan lis melakuk enil Sidat (G ukabumi” rikanan pa gkap, Dep dan Ilmu kan peneli Glass Eel) d sebagai s ada Progr partemen P Kelautan, itian denga di Muara Su salah satu ram Studi Pemanfaata Institut P an judul “ ungai Cima u syarat u Teknologi an Sumber Pertanian B “Studi andiri, untuk i dan rdaya Bogor.DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 2

1.3 Manfaat Penelitian ... 2

2 TINJAUAN PUSTAKA... 3

2.1 Perikanan Sidat (Glass ell) ... 3

2.1.1 Klasifikasi sidat ... 3

2.1.2 Adaptasi morfologi dan fisiologi sidat ... 4

2.1.3 Migrasi sidat ... 5

2.1.4 Distribusi dan siklus hidup sidat ... 6

2.2 Penangkapan Sidat ... 8

2.2.1 Alat tangkap anco dan sodok ... 9

2.2.2 Metode pengoperasian ... 10

2.2.3 Hasil tangkapan ... 10

2.3 Pembangunan Perikanan Keberlanjutan ... 10

2.4 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Sidat Berkelanjutan ... 11

3 METODOLOGI PENELITIAN ... 13

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ... 13

3.2 Jenis dan Sumber Data ... 13

3.3 Metode Pengumpulan Data ... 14

3.4 Analisis Data ... 14 3.4.1 Aspek biologi ... 14 3.4.2 Aspek teknis ... 15 3.4.3 Aspek sosial ... 15 3.4.4 Aspek ekonomi ... 16 3.4.5 Aspek lingkungan ... 16

3.5 Metode Analisis Data ... 17

3.5.1 Analisis deskriptif ... 17

4 KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN ... 21

4.1 Keadaan Umum Kabupaten Sukabumi ... 21

4.1.1 Letak geografis ... 21

4.1.2 Penduduk ... 22

4.1.3 Sarana dan prasarana ... 23

4.2 Keadaan Umum Wilayah Teluk Palabuhanratu ... 24

4.2.1 Letak geografis ... 24

4.2.2 Iklim dan hidrologi ... 24

4.2.3 Kondisi perikanan perairan umum ... 26

5 HASIL ... 28

5.1 Kegiatan Penangkapan Juvenil Sidat ... 28

5.1.1 Alat tangkap ... 28

5.1.2 Nelayan ... 30

5.1.3 Metode pengoperasian alat ... 31

5.1.4 Hasil tangkapan ... 32

5.1.5 Daerah penangkapan juvenil sidat ... 33

5.1.6 Waktu dan musim penangkapan juvenil sidat ... 33

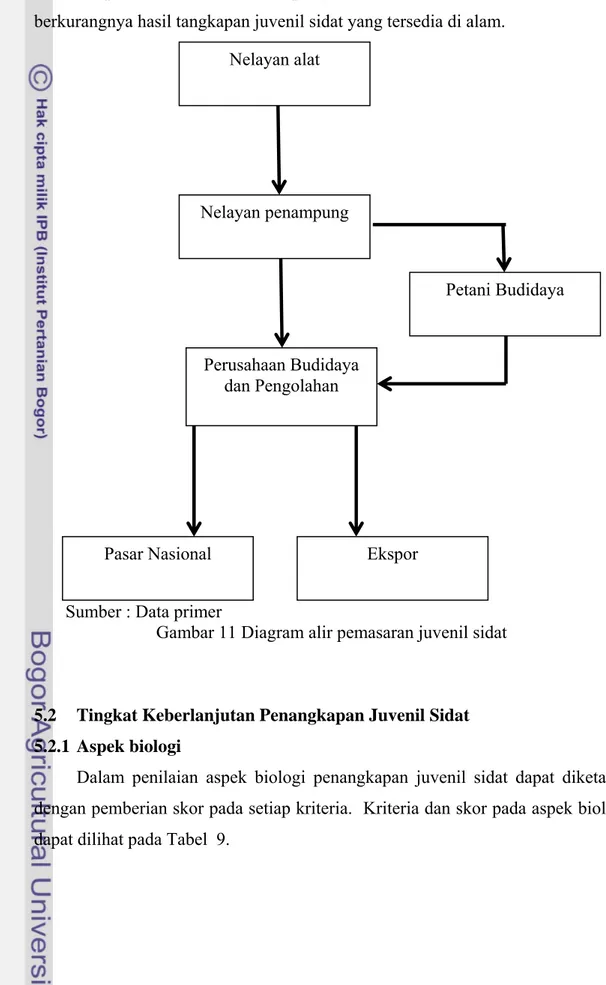

5.1.7 Pemasaran juvenil sidat ... 35

5.2 Tingkat Keberlanjutan Penangkapan Juvenil Sidat ... 37

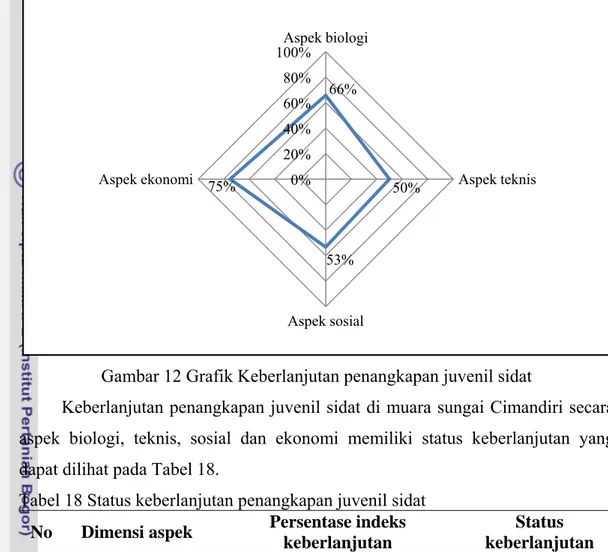

5.2.1 Aspek biologi ... 37 5.2.2 Aspek teknis ... 38 5.2.3 Aspek sosial ... 39 5.2.4 Aspek ekonomi ... 40 5.2.5 Aspek gabungan ... 41 6 PEMBAHASAN ... 44 6.1 Perikanan Sidat ... 44

6.2 Keberlanjutan Perikanan Juvenil Sidat ... 46

7 KESIMPULAN DAN SARAN ... 50

7.1 Kesimpulan ... 50

7.2 Saran ... 50

DAFTAR PUSTAKA ... 51

DAFTAR TABEL

1 Kriteria aspek biologi ... 15

2 Kriteria aspek teknis ... 15

3 Kriteria aspek sosial ... 16

4 Kriteria aspek ekonomi ... 16

5 Selang indeks dan status keberlanjutan perikanan ... 20

6 Jumlah nelayan perairan umum periode tahun 2007-2010 ... 26

7 Jumlah volume produksi dan nilai ikan perairan umum di pesisir Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ... 26

8 Volume produksi perairan umum Kabupaten Sukabumi tahun 2010 ... 27

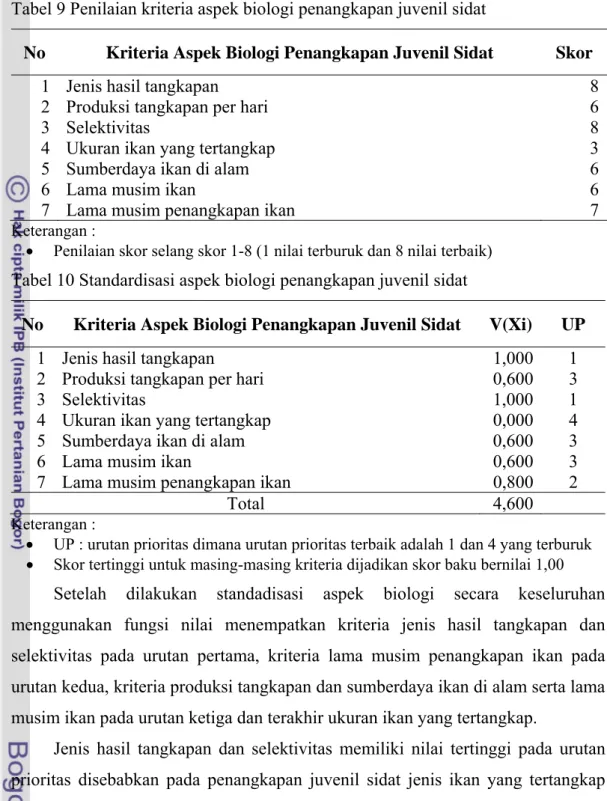

9 Penilaian kriteria aspek biologi penangkapan juvenil sidat ... 37

10 Standardisasi aspek biologi penangkapan juvenil sidat ... 37

11 Penilaian kriteria aspek teknis penangkapan juvenil sidat ... 38

12 Standardisasi aspek teknis penangkapan juvenil sidat ... 38

13 Penilaian kriteria aspek sosial penangkapan juvenil sidat ... 39

14 Standardisasi aspek sosial penangkapan juvenil sidat ... 39

15 Penilaian kriteria aspek ekonomi penangkapan juvenil sidat ... 40

16 Standardisasi aspek ekonomi penangkapan juvenil sidat ... 40

17 Nilai keberlanjutan aspek gabungan penangkapan juvenil sidat ... 41

DAFTAR GAMBAR

1 Juvenil sidat (glass eel) ... 4

2 Migrasi anadromus ... 6

3 Migrasi katadromus ... 6

4 Migrasi amphidromus ... 6

5 Distribusi spesies sidat di perairan Indonesia ... 7

6 Alat Tangkap anco dan sodok ... 9

7 Peta lokasi penelitian Muara Sungai Cimandiri, Kabupaten Sukabumi ... 13

8 Alat penangkap juvenil sidat ... 29

9 Alat bantu penangkapan juvenil sidat ... 30

10 Grafik jumlah juvenil sidat yang ditampung ke perusahaan periode bulan Januari-Desember tahun 2011 ... 34

11 Diagram alir pemasaran juvenil sidat ... 36

DAFTAR LAMPIRAN

1

Dokomentasi kegiatan operasi penangkapan sidat di MuaraSungai Cimandiri ... 56 2 Penilaian skoring pada kriteria aspek ... 58 3 Contoh perhitungan analisis skoring fungsi nilai ... 62 4 Data jumlah volume juvenil sidat yang masuk ke perusahaan

budidaya dan pengolahan sidat di Plabuhanratu, Kabupaten Sukabumi periode tahun 2011 ... 63

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPerikanan menjadi salah satu subsektor yang diandalkan di Indonesia dimasa depan, yaitu: menjadi sumber devisa negara disamping menjadi sumber mata pencaharian nelayan. Potensi sumberdaya ikan di Indonesia tergolong besar contohnya ikan sidat (Anguilla sp.), tetapi pemanfaatanya masih belum optimal. Dalam perkembangan perikanan sidat ke depan sangat tergantung pada ketersediaan atau daya dukung sumberdaya ikan dan lingkungannya. Tingkat pemanfaatan dan permintaan ikan sidat di masyarakat Indonesia masih rendah. Jumlah sidat baik dalam ukuran juvenil maupun dewasa (konsumsi) cukup melimpah. Sidat merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga banyak di ekspor ke Negara Jepang, Hongkong dan Korea dengan harga yang tinggi.

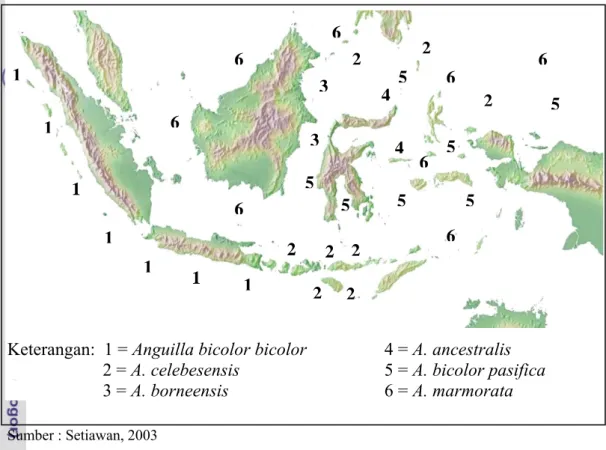

Ikan sidat merupakan ikan yang penyebarannya sangat luas yakni di perairan tropis dan subtropis sehingga dikenal adanya sidat tropis dan sidat subtropis. Di dunia paling sedikit terdapat 17 spesies sidat, enam jenis spesies diantaranya terdapat di Indonesia, yakni: Anguilla marmorata, A. celebensis, A.

ancentralis, A. borneensis, A. bicolor bicolor dan A. bicolor pacifica. Jenis ikan

tersebut menyebar di daerah - daerah yang berbatasan dengan laut dalam, yakni di pantai selatan Pulau Jawa, pantai barat Pulau Sumatera, pantai timur Pulau Kalimantan, seluruh pantai Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur hingga pantai Utara Papua (Affandi 2005).

Pantai selatan Pulau Jawa merupakan wilayah perairan yang banyak ditemukan ikan sidat, khususnya di perairan Teluk Palabuhanratu tepatnya di muara Sungai Cimandiri. Potensi sumberdaya ikan sidat di muara Sungai Cimandiri sangatlah besar. Masyarakat nelayan sekitar banyak menangkap sidat dalam ukuran juvenil (glass eel). Penangkapan juvenil sidat dilakukan pada malam hari menjelang pasangnya air laut, menggunakan alat tangkap yang dikenal dengan sebutan sirib (Sriati 1998).

Penangkapan juvenil sidat yang dilakukan masyarakat sekitar muara Sungai Cimandiri mengalami penurunan aktivitas dan juga hasil tangkapannya.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di dekat muara Sungai Cimandiri menjadi faktor penyebab terjadinya penurunan hasil tangkapan. Pembangunan PLTU ini diduga memutus ruaya sidat dari laut ke sungai, akibatnya banyak nelayan yang tidak melakukan aktivitas penangkapan sidat lagi. Keberlanjutan penangkapan sidat harus dipertahankan, mengingat banyak nelayan yang kehidupannya bergantung kepada usaha penangkapan sidat.

Penelitian mengenai studi keberlanjutan penangkapan juvenil sidat di muara Sungai Cimandiri, Palabuhanratu perlu dan penting dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemerintah dan para pelaku usaha penangkapan sidat dalam pengelolaan perikanan sidat secara berkelanjutan di muara Sungai Cimandiri, Palabuhanratu.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1) Mengetahui dan mendiskripsikan kegiatan penangkapan juvenil sidat di muara Sungai Cimandiri, Kabupaten Sukabumi.

2) Mengukur status keberlanjutan penangkapan sidat berdasarkan kriteria aspek biologi, teknis, sosial, ekonomi dan lingkungan.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam upaya pengembangan perikanan sidat secara berkelanjutan, baik untuk praktisi di bidang perikanan, perguruan tinggi, pemerintah maupun masyarakat.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perikanan Sidat (Glass ell)

Ikan sidat (Anguilla sp.) merupakan ikan yang unik, mengawali hidup (menetas dari telur) di laut, tumbuh menjadi dewasa di perairan tawar seperti sungai dan danau, kemudian akan kembali ke laut untuk memijah. Sidat populer sebagai makanan mewah karena memiliki kandungan gizi yang baik. Masyarakat Jepang merupakan konsumen sidat terbesar dengan jumlah konsumsi 100.000 ton per tahun, tetapi kebanyakan penduduk Indonesia belum familiar untuk mengkonsumsi sidat. Pemenuhan konsumsi sidat sebagian besar ± 80% diproduksi melalui kegiatan budidaya, namun pasokan benih (glass eel) bergantung pada usaha penangkapan di muara-muara sungai seperti di muara Sungai Cimandiri. Sumberdaya sidat yang keberadaannya cukup melimpah memiliki potensi untuk konsumsi lokal maupun untuk tujuan ekspor (Fahmi dan Hirnawati 2010).

2.1.1 Klasifikasi sidat

Menurut beberapa ahli antara lain Weber dan de Beaufon (1929) serta Williamson dan Castle (1975) diacu dalam Kottelat (1993) ikan sidat termasuk dalam Famili Anguillidae. Ikan sidat menurut klasifikasinya adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia Filum : Chordata Sub filum : Euchordata Kelas : Pisces Sub kelas : Teleostei Ordo : Anguilliformes Famili : Anguillidae Genus : Anguilla

Spesies : Anguilla sp. (Shaw 1803)

Sumber : 2.1.2 Ada Pros strukturny dengan lin dengan ba berkaitan dan lain-l morfologi menyerup untuk men transparan terhadap g baik untuk Orga insang me selain oks Organ pen Pembesara untuk men gelap (Fah : Data prime aptasi morf ses adaptas ya untuk me ngkungan d aik. Adapta mengenai b lain. Sidat nya. Bentu ai daun, ha ncapai perai n membuat getaran teru k mengatasi an pernafas emberi kem sigen yang nglihatan si an mata ika ningkatkan hmi 2010). er, 2012 Gambar fologi dan f si adalah p eningkatkan dimana org asi morfolog bentuk bada memiliki uk badan ik al ini memu iran pantai. sidat terlin utama pada i kelemahan san sidat ter mampuan u terlarut da idat mampu an mencapai kemampuan 1 Juvenil s fisiologi sid penyesuaian n kemampu anisme ting gi adalah ad an, warna k berbagai m kan sidat pa udahkan sid Warna bad ndung dari a bagian la n dalam org rdiri atas in untuk meng lam air (Te u beradapta i empat kali n melihat di sidat (glass e dat n organism uan hidup se ggal sehing daptasi suatu kulit, organ macam stra ada fase lep

dat untuk m dan sidat pa predator. teral. Org an pengliha nsang dan k gambil oks esch 2003 asi saat mas

i lipat ukura i lingkunga eel) me baik tin erta dapat m gga dapat b u organisme pernafasan, ategi berad ptocephalus mengikuti p ada fase lep Badan sid gan pencium atan sidat (F ngkah laku menyesuaika berkembang e dalam hal , organ sen daptasi terh berbentuk pola arus air

ptocephalus dat juga se man yang s Fahmi 2010) u dan an diri g biak yang sorik, hadap pipih r laut yang ensitif sangat ). kulit. Lame sigen langs diacu dalam suk ke pera an normal, h an perairaan ella-lamella sung dari u m Fahmi 2 airan laut d hal ini dilak n laut dalam pada udara, 2010). dalam. kukan yang

Secara fisiologis ikan sidat mampu hidup pada kondisi konsentrasi oksigen yang rendah. Pada kondisi apnoea yaitu keadaan dimana otot-otot pernafasan dan organ pernafasan dalam kondisi istirahat, benih sidat mampu bernafas selama 30 menit. Selama 30 menit tersebut benih sidat hanya menggunakan oksigen yang tersimpan dalam darahnya, tanpa mengambil oksigen dari luar. Sidat mampu mengatur tubuhnya pada kondisi oksigen rendah, tetapi sidat tidak mampu bertahan pada konsentrasi karbondioksida yang tinggi. Ikan sidat mempunyai toleransi yang tinggi terhadap suhu. Daya toleransi suhu akan meningkat sejalan dengan bertambahnya ukuran ikan. Glass eel mampu hidup pada suhu mencapai 28ºC, stadia elver mampu hidup dengan suhu 30,5ºC-38,1ºC dan pada sidat dewasa mampu bertahan pada suhu 39,7ºC bahkan bisa mencapai suhu 41ºC (Fahmi 2010).

2.1.3 Migrasi sidat

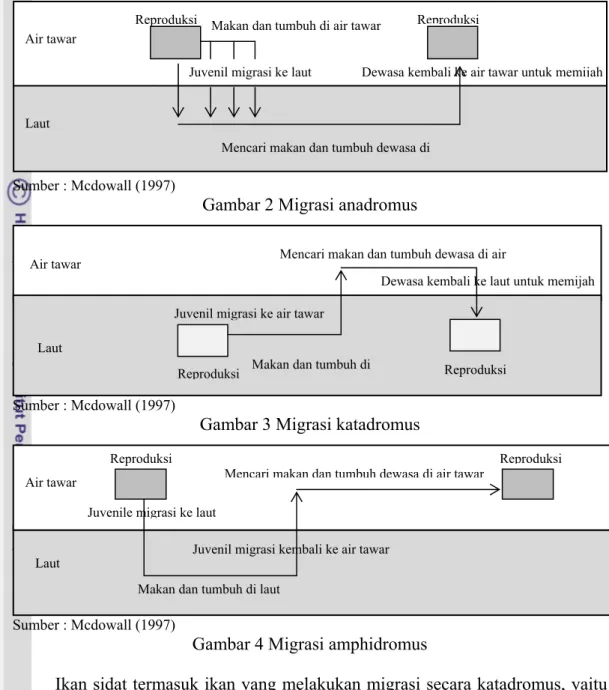

Migrasi dalam perikanan dikenal juga dengan ruaya yang berarti proses perpindahan ikan ke tempat yang memungkinkan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Menurut Heape (1931) dalam Lucas &Baras (2001), migrasi adalah sebuah proses siklus yang mendorong migran ( hewan yang bermigrasi) untuk kembali ke wilayah dimana migrasi dimulai, tempat untuk bereproduksi, menemukan makanan serta tempat yang memiliki iklim tepat untuk situasinya. Setiap ikan melakukan kegiatan migrasi selalu berangkat dan menuju lokasi yang sama atau hampir sama dengan tempat dimana dilahirkan. Namun migrasi yang dilakukan ikan yang masih kecil untuk mencari makan dapat dilakukan berulang kali hingga masa pemijahan dimulai (Fahmi 2010). Migrasi ikan dapat dibagi berdasarkan pola gerakan yaitu migrasi vertikal dan migrasi horizontal, sedangkan menurut waktu migrasi terbagi menjadi dua yaitu migrasi panjang dan migrasi pendek. Migrasi ada yang terkait dengan salinitas yaitu migrasi ikan yang bergerak dari air tawar ke air laut dan sebaliknya (diadromus) (Myers 1949 diacu

dalam Lucas dan Baras 2001). McDowall (1997) membagi diadromus menjadi

tiga kelompok pergerakan ikan yaitu anadromus, katadromus, dan amphidromus seperti pada gambar di bawah ini :

Air tawar

Sumber : Mcdowall (1997)

Gambar 2 Migrasi anadromus

Sumber : Mcdowall (1997)

Gambar 3 Migrasi katadromus

Sumber : Mcdowall (1997)

Gambar 4 Migrasi amphidromus

Ikan sidat termasuk ikan yang melakukan migrasi secara katadromus, yaitu migrasi dari air tawar menuju laut untuk melakukan pemijahan. Lokasi pemijahan ikan sidat berada pada kedalaman lebih dari 500 m. Sidat pada fase

leptochephalus yang baru menetas bergerak kearah permukaan laut dan berenang

secara diurnal. Leptochephalus berkembang menjadi glass eel yang ditandai dengan terbentuknya sirip dan panjang badan mulai memendek, selanjutnya glass eel berenang mengikuti arah arus hingga mencapai air tawar (Fahmi 2010).

2.1.4 Distribusi dan siklus hidup sidat

Spesies sidat daerah tropis yang ada di perairan Indonesia meliputi Anguilla marmorata, Anguilla bornensis, Anguilla celebesensis, Anguilla interioris,

Anguilla nebulosa nebulosa, Anguilla bicolor pasifica, dan Anguilla bicolor

Air tawar

Laut

Reproduksi Reproduksi

Juvenile migrasi ke laut

Makan dan tumbuh di laut

Juvenil migrasi kembali ke air tawar

Mencari makan dan tumbuh dewasa di air tawar Air tawar

Laut

Reproduksi Makan dan tumbuh di Reproduksi Juvenil migrasi ke air tawar

Mencari makan dan tumbuh dewasa di air

Dewasa kembali ke laut untuk memijah Laut

Juvenil migrasi ke laut

Makan dan tumbuh di air tawar

Mencari makan dan tumbuh dewasa di

Dewasa kembali ke air tawar untuk memijah

bicolor. Penyebaran sidat di Indonesia meliputi sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, pesisir barat daya Sumatra, pesisir timur Kalimantan, Sulawesi dan Bali (Tabeta 1976). Distribusi penyebaran sidat yang hidup di perairan Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.

6 2 6 2 6 1 5 6 3 4 2 5 6 1 3 4 5 6 5 1 5 5 5 6 1 2 2 2 1 1 1 2 2

Keterangan: 1 = Anguilla bicolor bicolor 4 = A. ancestralis

2 = A. celebesensis 5 = A. bicolor pasifica

3 = A. borneensis 6 = A. marmorata

Sumber : Setiawan, 2003

6

Gambar 5 Distribusi spesies sidat di perairan Indonesia

Stadia perkembangan ikan sidat baik di iklim tropis maupun subtropis (temperate) umumnya sama, yaitu stadia leptochephalus, stadia metamorphosis, stadia glass eel atau elver, yellow eel dan silver eel (sidat dewasa atau matang gonad) (Irawan 2008). Dalam siklus hidupnya, setelah tumbuh dan berkembang dalam waktu yang panjang di perairan tawar, sidat dewasa yang lebih dikenal dengan yellow eel berkembang menjadi silver eel (matang gonad) yang akan bermigrasi ke laut untuk memijah. Pada stadium larva, sidat hidup di laut. Bentuknya seperti daun lebar, tembus cahaya, dan dikenal dengan sebutan

leptocephalus. Larva ini hidup terapung-apung di tengah samudera (Sasongko

2007).

Leptocephalus hidup sebagai plankton terbawa arus samudera mendekati

daerah pantai. Pada stadium elver, sidat banyak ditemukan di pantai atau muara sungai. Panjang tubuh 5-7 cm, tembus cahaya. Burayak (anak ikan/impun) akan

hidup di air payau sampai umur satu tahun. Ketika itulah sidat akan berenang melawan arus menuju hulu sungai. Setelah bertemu dengan perairan yang dalam dan luas, misalnya lubuk, bendungan, rawa atau danau, sidat akan menetap dan tumbuh menjadi ikan buas dan liar. Impun dewasa inilah yang selanjutnya dikenal sebagai sidat. Ketika itulah dia akan kembali ke laut lepas untuk kawin dan berkembangbiak. Setelah berpijah, induk akan mati (Sarwono 2006).

Juvenil ikan sidat hidup selama beberapa tahun di sungai-sungai dan danau untuk melengkapi siklus reproduksinya. Selama melakukan ruaya pemijahan, induk sidat mengalami percepatan pematangan gonad dari tekanan hidrostatik air laut, kematangan gonad maksimal dicapai pada saat induk mencapai daerah pemijahan. Proses pemijahan berlangsung pada kedalaman 400 m, induk sidat mati setelah proses pemijahan. Waktu berpijah sidat di perairan Samudera Hindia berlangsung sepanjang tahun dengan puncak pemijahan terjadi pada bulan Mei dan Desember untuk Anguilla bicolor bicolor, Oktober untuk Anguilla

marmorata, dan Mei untuk Anguilla nebulosa nebulosa (Irawan 2008).

2.2 Penangkapan Sidat

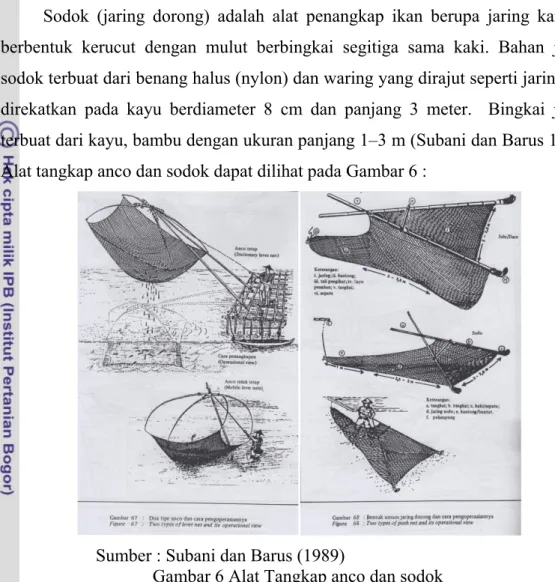

2.2.1 Alat tangkap anco dan sodok

Alat tangkap anco (portable liftnet / hand liftnet) berdasarkan klasifikasi von Brandt (1984) termasuk dalam jenis liftnet. Jaring angkat (liftnet) terdiri dari hand liftnet, mechanized liftnet, blanket net, fish wheel. Sodok (push net) termasuk dalam jenis alat tangkap Bagnets. Klasifikasi alat penangkap ikan menurut Keputusan Menteri (2010) anco dan sodok termasuk dalam jenis jaring angkat (liftnet).

Anco atau sirib (portable liftnet) adalah alat penangkap ikan yang berbentuk jaring persegi, memiliki bingkai kecil dan dioperasikan hanya dengan menggunakan tenaga manusia yaitu kekuatan tangan. Terbukanya jaring, anco menggunakan dua buah belahan bambu yang kedua ujungnya dihaluskan (diruncingkan) kemudian dipasang bersilangan satu sama lain dengan sudut 90 derajat yang selanjutnya pada ujung-ujungnya dikaitkan pada jaring. Jaring berbentuk bujur sangkar, umumnya berukuran 3 x 3 m. Bahan jaring umumnya

dibuat dari benang katun, dengan besar mata jaring ± 1 cm untuk bagian yang tengah dan 1,5 cm untuk yang dipinggir (Subani dan Barus 1989).

Sodok (jaring dorong) adalah alat penangkap ikan berupa jaring kantong berbentuk kerucut dengan mulut berbingkai segitiga sama kaki. Bahan jaring sodok terbuat dari benang halus (nylon) dan waring yang dirajut seperti jaring dan direkatkan pada kayu berdiameter 8 cm dan panjang 3 meter. Bingkai jaring terbuat dari kayu, bambu dengan ukuran panjang 1–3 m (Subani dan Barus 1989). Alat tangkap anco dan sodok dapat dilihat pada Gambar 6 :

Sumber : Subani dan Barus (1989)

Gambar 6 Alat Tangkap anco dan sodok 2.2.2 Metode pengoperasian anco dan sodok

Anco dioperasikan dengan cara jaring diturunkan ke arah dasar perairan pantai, muara sungai dan teluk-teluk yang relatif dangkal dengan muka jaring menghadap ke dalam perairan. Setelah ikan terkumpul, lalu secara perlahan jaring diputar atau dibalik dan diangkat ke arah permukaan hingga kumpulan ikan berada di dalam jaring. Kemudian hasil tangkapan diangkat dari jaring. Anco hampir terdapat di seluruh daerah perikanan baik darat maupun laut, contohnya: di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Palabuhan Ratu Sukabumi (Subani dan Barus 1989).

Sodok dioperasikan dengan cara mendorong menelusuri dasar perairan dangkal atau melayang – layangkan dibawah permukaan air dengan menggunakan

tenaga tangan dan perahu. Penangkapan dilakukan dengan menurunkan jaring kedalam air lalu mendorongnya menelusuri dasar perairan. Pengambilan hasil tangkapan dilakukan ketika kantong jaring terisi ikan (Subani dan Barus 1989). 2.2.3 Hasil tangkapan anco dan sodok

Hasil tangkapan anco dan sodok terutama jenis-jenis ikan pantai seperti tembang (Clupea sp.), teri (Stolephorus sp.), japuh (Dussumiera sp.), selar (Charanx sp.), pepetek (Leiognathus sp.), kerot-kerot (Therapon sp.), cumi-cumi (Loligo sp), sotong (Sepia sp.), layur (Trichiurus sp.), kembung (Rastrelliger sp.) dan udang halus atau rebon (Subani dan Barus 1989).

2.3 Pembangunan Perikanan Keberlanjutan

Perikanan tangkap berkelanjutan merupakan bagian dari kegiatan pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan

(sustainable development) merupakan suatu proses perubahan, dimana eksploitasi

sumberdaya, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan institusi adalah suatu proses yang harmonis dan menjamin potensi masa kini dan masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Kementerian KLH/Bapedal yang diacu dalam Simbolon, 2003). Perman et al. (1996) diacu dalam Fauzi (2004) mendiskripsikan konsep keberlanjutan dengan mengajukan lima alternatif pengertian, yaitu : 1) suatu kondisi dikatakan berkelanjutan jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu; 2) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang; 3) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam tidak berkurang sepanjang waktu; 4) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam; 5) keberlanjutan adalah kondisi keseimbangan minimum dan daya tahan ekosistem terpenuhi.

Konsep pembangunan berkelanjutan juga dapat dilihat dalam konsep FAO Council (1988) yang diacu dalam FAO (2001) sebagai pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam dan perubahan orientasi teknologi dan kelembagaan dalam beberapa cara yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan

generasi sekarang dan yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan berusaha untuk melindungi tanah, air, tumbuhan serta sumberdaya genetik hewan, yang tidak menurunkan kualitas lingkungan dimana secara teknis tepat, secara ekonomis berguna, dan secara sosial dapat diterima. Keberlanjutan perikanan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas perikanan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya. Inti dari kata keberlanjutan (sustainability) pembangunan perikanan di seluruh dunia sebenarnya adalah dapat memperbaiki dan memelihara kondisi sumberdaya dan masyarakat perikanan itu sendiri (Fauzi dan Anna 2002).

2.4 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Sidat Berkelanjutan

Pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan adalah pengelolaan yang mengarah kepada bagaimana SDI yang ada saat ini mampu memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan generasi yang akan datang, dimana aspek keberlanjutan harus meliputi aspek ekologi, sosial-ekonomi, masyarakat dan institusi. Pengelolaan SDI berkelanjutan tidak melarang aktifitas penangkapan yang bersifat ekonomi atau komersial, tetapi menganjurkan dengan persyaratan bahwa tingkat pemanfaatan tidak melampaui daya dukung (carrying capacity) lingkungan perairan atau kemampuan pulih SDI. Pengelolaan dikatakan berkelanjutan apabila kegiatan tersebut dapat mencapai tiga tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu berkelanjutan secara ekologi, sosial dan ekonomi (Mallawa 2006).

Berkelanjutan secara ekologi mengandung arti, bahwa kegiatan pengelolaan SDI dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistim, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumberdaya ikan termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity), sehingga pemanfaatan SDI dapat berkesinambungan. Berkelanjutan secara sosial mensyaratkan bahwa kegiatan pengelolaan ikan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan Sedang keberlanjutan secara ekonomi berarti bahwa kegiatan pengelolaan SDI harus dapat membuahkan pertumbuhan

ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan SDI serta investasi secara efisien (Bengen 2005). Habitat dan sebaran benih ikan sidat alami tergantung pada sebaran induk. Jenis-jenis benih alami yang banyak dijumpai antara lain, ikan sidat dari genus Anguilla meliputi: Anguilla ancentralis, A. bicolor bicolor, A.

3 METODOLOGI PENELITIAN

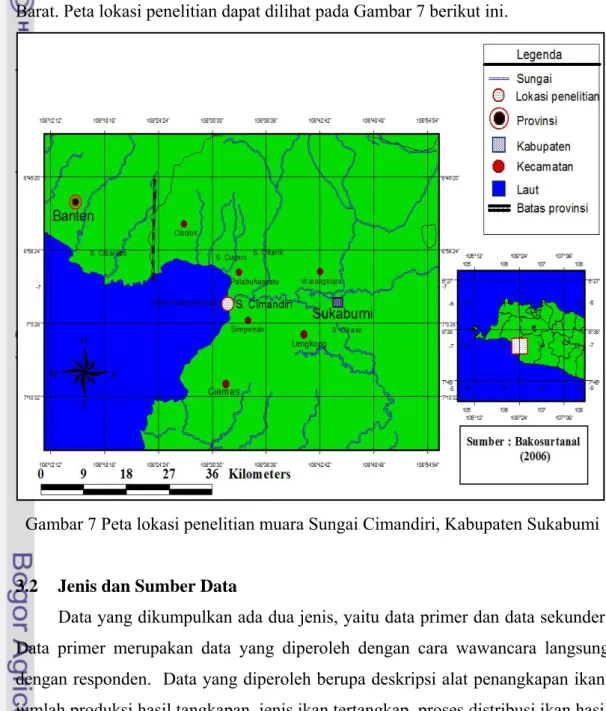

3.1 Waktu dan Tempat Penelitan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Oktober 2012, pengumpulan data dilakukan selama 2 minggu pada bulan Juli 2012. Lokasi penelitian di muara Sungai Cimandiri, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 7 berikut ini.

Gambar 7 Peta lokasi penelitian muara Sungai Cimandiri, Kabupaten Sukabumi

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan responden. Data yang diperoleh berupa deskripsi alat penangkapan ikan, jumlah produksi hasil tangkapan, jenis ikan tertangkap, proses distribusi ikan hasil tangkapan, keadaan sosial nelayan dan keadaan ekonomi nelayan.

Data sekunder berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dan perusahaan budidaya dan pengolahan sidat Kabupaten Sukabumi.

Data yang di peroleh berupa data produksi tangkapan ikan di perairan umum, keadaan umum Kabupaten Sukabumi dan jumlah pembelian sidat oleh perusahaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei adalah proses pengumpulan data primer dengan menanyakan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data melalui wawancara langsung (direct communication) dengan responden yang bersangkutan dengan penelitian tentang keberlanjutan penangkapan sidat di muara Sungai Cimandiri. Penelitian ini menggunakan alat bantu kuisoner secara terbuka dan tertutup.

Teknik pengambilan responden menggunakan teknik non random sampling dilakukan secara purposive sampling (penunjukan) berdasarkan suatu kriteria tertentu. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 40 responden, terdiri dari 36 nelayan, 2 orang instansi lingkungan terkait dan 2 orang birokrat pemerintah.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan menggunakan metode skoring. Data yang dikumpulkan diperoleh dari wawancara kuisoner. Kriteria-kriteria dinilai dengan skor. Skor dengan skala 1-8 menunjukkan tingkat baik atau buruknya parameter. Data yang berupa skor akan diolah berdasarkan penilaian pendugaan parameter dari aspek biologi, teknis, sosial, dan ekonomi.

3.4.1 Aspek biologi

Pengukuran parameter biologi dilakukan terhadap sumberdaya ikan sidat sebagai sampel penelitian. Parameter biologi menjadi kajian terhadap potensi sumberdaya perikanan sidat. Keragaman parameter biologi penangkapan ikan sidat dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Kriteria aspek biologi

No Parameter biologi Uraian

1 Jenis hasil tangkapan Jenis - jenis hasil tangkapan target utama atau tangkapan sampingan

2 Produksi tangkapan per hari Jumlah hasil tangkapan ikan target utama per hari 3 Selektivitas Penilaian selektivitas alat tangkap terhadap hasil

tangkapan utama 4 Ukuran ikan yang

tertangkap

Penilaian ukuran hasil tangkapan berdasarkan fase hidup ikan

5 Sumberdaya ikan di alam Ketersediaan sumberdaya ikan di alam menurut asumsi nelayan

6 Lama musim ikan Waktu (bulan) dalam setahun dimana ikan tertangkap dengan jumlah banyak

7 Lama musim penangkapan ikan

Waktu dalam setahun nelayan melakukan pengoperasian alat tangkap

Sumber : Purbayanto (1989); Suardi (2005), modifikasi 3.4.2 Aspek teknis

Pengukuran parameter teknis dilakukan terhadap alat penangkapan ikan. Parameter teknis penting untuk diketahui karena menyangkut masalah produksi unit penangkapan ikan. Keragaman parameter teknis penangkapan ikan sidat dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Kriteria aspek teknis

No Parameter teknis Uraian

1 Jenis alat tangkap Penilaian alat tangkap apa yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan

2 Alat bantu penangkapan Penilaian penggunaan alat bantu penangkapan yang digunakan oleh nelayan

3 Ukuran mata jaring Besarnya ukuran mesh size jaring pada alat tangkap ikan

4 Karakteristik alat penangkapan ikan

Penilaian keefektifan alat tangkap ikan terhadap hasil tangkapan

5 pengaruh alat tangkap terhadap lingkungan

Dampak yang ditimbulkan alat tangkap terhadap lingkungan sekitar daerah penangkapan ikan

6 Kesesuaian daerah penangkapan

Kesesuaian nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap pada wilayah yang sesuai dengan hasil tangkapan

7 Produktivitas nelayan Penilaian kinerja nelayan Sumber : Purbayanto (1989); Suardi (2005), modifikasi

3.4.3 Aspek sosial

Pengukuran parameter sosial dilakukan terhadap nelayan. Parameter sosial penting untuk diketahui karena menyangkut masalah keadaan pelaku usaha unit

penangkapan ikan. Keragaman parameter teknis penangkapan ikan sidat dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Kriteria aspek sosial

No Parameter sosial Uraian

1 Tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang dimiliki nelayan pemilik untuk pengoperasian satu unit penangkapan ikan 2 Pengalaman Kerja Penilaian pengalaman kerja nelayan dalam menekuni

pekerjaan sebagai nelayan 3 Tingkat pendidikan

nelayan

Penilaian pendidikan terakhir nelayan 4 Tingkat kesejahteraan

nelayan

Penilaian terhadap kesejahteraan nelayan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup 5 Konflik sosial Penilaian terjadinya konflik antara nelayan dengan

penduduk yang berprofesi non nelayan

6 Peran keluarga Penilaian terhadap kinerja keluarga nelayan dalam hal menggelola hasil tangkapan

Sumber : Purbayanto (1989); Suardi (2005), modifikasi 3.4.4 Aspek ekonomi

Pengukuran parameter ekonomi untuk menegetahui keberlanjutan usaha penangkapan ikan secara ekonomi. Keragaman parameter ekonomi penangkapan ikan sidat dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Kriteria aspek ekonomi

No Parameter ekonomi Uraian

1 Biaya investasi alat (1 alat tangkap)

Penilaian berapa biaya dalam pembuatan satu alat tangkap

2 Biaya perbekalan semalam

Penilaian biaya perbekalan yang dikeluarkan untuk satu malam dalam pengoperasian alat tangkap

3 Biaya perwatan alat

tangkap Penilaian biaya perawatan satu alat penangkap ikan 4 Pendapatan bersih Penilaian pendapatan nelayan dalam satu bulan

5 Harga jual ikan per kg Penilaian harga jual ikan di tingkat nelayan kepada pengumpul

Sumber : Purbayanto (1989); Suardi (2005), modifikasi 3.4.5 Aspek lingkungan

Perkembangan kegiatan perikanan serta kondisi sumberdaya ikan mendorong timbulnya berbagai masalah baik yang berkaitan dengan persoalan lingkungan. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah berkurangnya stok ikan, semakin kecilnya ukuran individu ikan, rusaknya daya dukung alam dan perubahan fenomena musim. Permasalahan ini bisa ditekan dengan perlunya manusia peduli akan lingkungan, sehingga kelestarian lingkungan akan tetap

terjaga. Pada perikanan juvenil sidat masalah lingkungan sangat mempengaruhi aktivitas penangkapan sidat, dimana lingkungan yang sudah tercemar dan rusak mengakibatkan penurunan volume produksi penangkapan juvenil sidat. Perlu adanya penanganan lingkungan yang baik dan konservatif, sehingga kegiatan penangkapan juvenil sidat akan tetap berlanjut di masa akan datang.

3.5 Metode Analisis Data

Data hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab tujuan pertama dan menggunakan metode skoring untuk menjawab tujuan kedua.

3.5.1 Analisis diskriptif

Analisis deskriptif ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi lapang yang bersifat tanggapan dan pandangan responden terhadap proses penangkapan juvenil sidat serta kondisi lingkungan biologi, teknis, sosial, dan ekonomi. Responden diwawancarai secara langsung menggunakan kuisoner. Pemeberian skor penilaian sesuai dengan hasil wawancara. Skor yang diberikan bernilai antara 1-8. Angka satu (1) merupakan nilai terendah terhadap kriteria pada aspek dan angka delapan (8) merupakan yang tertinggi terhadap kriteria pada aspek. Penilaian kriteria tergantung pada jawaban nelayan. Rendah tingginya nilai skor sebagai acuan kriteria yang bisa diperbaiki.

3.5.2 Metode skoring

Metode yang digunakan dalam menganalisis ke empat aspek di atas adalah metode skoring. Metode skoring dapat digunakan untuk penilaian kriteria yang mempunyai satuan berbeda. Skoring diberikan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi, pada setiap kriteria baik nilai kualitatif maupun nilai kuantitatif.

Pada aspek biologi penilaian ditentukan oleh kriteria jenis hasil tangkapan memiliki nilai 1-4 (hasil tangkapan sampingan) dan 5-8 (hasil tangkapan utama). Kriteria produksi hasil tangkapan per orang dalam sehari diberi skor 1-2 (< 100 gr), 3-4 (100 gr - < 500 gr), 5-6 (500 gr - < 1 kg) dan 7-8 (> 1 kg). Kriteria selektivitas komposisi jenis hasil tangkapan utama diberi skor 1-2 (tidak selektif), 3-4 (kurang selektif), 5-6 (cukup selektif) dan 7-8 (selektif). Kriteria ukuran ikan sidat yang tertangkap diberi skor 1-2 (larva), 3-4 (juvenil), 5-6 (remaja) dan 7-8

(dewasa). Kriteria ketersediaan sumberdaya ikan sidat di alam diberi skor 1-2 (sedikit), 3-4 (cukup melimpah), 5-6 (melimpah) dan 7-8 (sangat melimpah). Kriteria lama musim ikan diberi skor 1-2 (3 bulan), 3-4 (6 bulan), 4-6 (9 bulan) dan 7-8 (12 bulan). Kriteria lama musim penangkapan ikan diberi skor 1-2 (3 bulan), 3-4 (6 bulan), 4-6 (9 bulan) dan 7-8 (12 bulan).

Pada aspek teknis penilaian ditentukan oleh kriteria jenis alat tangkap yang digunakan diberi skor 1-4 (alat tradisional) dan 5-8 (alat modern). Kriteria alat bantu penangkapan yang digunakan diberi skor 1-2 (tidak ada), 3-4 (tradisional), 5-6 (semi modern) dan 7-8 (modern). Kriteria ukuran mata jaring alat tangkap diberi skor 1-2 (< 1 mm), 3-4 (1 mm – < 1 cm), 5-6 (1 cm – < 2 cm) dan 7-8 (> 2 cm). Kritera karakteristik alat tangkap terhadap hasil tangkapan diberi skor 1-2 (tidak efektif), 3-4 (cukup efektif), 5-6 (efektif) dan 7-8 (sangat efektif). Kriteria pengauruh alat tangkap terhadap lingkungan diberi skor 1-2 (tidak ramah lingkungan), 3-4 (cukup ramah lingkungan), 5-6 (ramah lingkungan) dan 7-8 (sangat ramah lingkungan). Kriteria kesesuaian daerah penangkapan terhadap aktivitas penangkapan sidat diberi skor 1-2 (tidak sesuai), 3-4 (cukup sesuai), 5-6 (sesuai) dan 7-8 ( sangat sesuai). Kriteria produktivitas kinerja nelayan diberi skor 1-2 (tidak produktif), 3-4 (cukup produktif), 5-6 (produktif) dan 7-8 (sangat produktif).

Pada aspek sosial penilaian ditentukan oleh kriteria penyerapan tenaga kerja diberi skor 1-2 (1–10 orang), 3-4 (11-20 orang), 5-6 (21-30 orang) dan 7-8 (> 31 orang). Kriteria pengalam kerja nelayan diberi skor 1-2 (belum berpengalaman), 3-4 (cukup berpengalaman), 5-6 (berpengalaman) dan 7-8 (sangat ahli). Kriteria tingkat pendidikan nelayan diberi skor 1-2 (tidak tamat sekolah), 3-4 (tamat SD), 5-6 (tamat SMP) dan 7-8 (tamat SMA). Kriteria tingkat kesejahteraan nelayan diberi skor 1-2 (kurang sejahtera), 3-4 (cukup sejahtera), 5-6 (sejahtera) dan 7-8 (sangat sejahtera). Kriteria pernah terjadi konflik sosial antar masyarakat bukan nelayan diberi skor 1-2 (sering), 3-4 (jarang), 5-6 (sangat jarang) dan 7-8 (tidak ada). Kriteria peran kelurga nelayan deberi skor 1-2 (tidak berperan), 3-4 (cukup berperan), 5-6 (berperan) dan 7-8 (sangat berperan).

Pada aspek ekonomi penilaian ditentukan oleh kriteria biaya investasi per alat tangkap diberi skor 1-2 (> Rp 500.000), 3-4 (> Rp 250.000 – Rp 500.000),

5-6 (> Rp 100.000 – Rp 250.000) dan 7-8 (< Rp 100.000). Kriteria biaya perbekalan / operasional per malam diberi skor 1-2 (> Rp 1.000.000), 3-4 (> Rp 750.000 – Rp 1.000.000), 5-6 (> Rp 500.000 – Rp 750.000) dan 7-8 (< Rp 500.000). Kriteria biaya perawatan alat per bulan diberi skor 1-2 (> Rp 500.000), 3-4 (> Rp 250.000 – Rp 500.000), 5-6 (> Rp 100.000 – Rp 250.000) dan 7-8 (< Rp 100.000). kriteria pendapatan bersih nelayan per bulan diberi skor 1-2 (< Rp 500.000), 3-4 (Rp 500.000 – < Rp 1.500.000), 5-6 (Rp 1.500.000 – < Rp 2.500.000) dan 7-8 (> Rp 2.500.000). Kriteria harga jual ikan per kg diberi skor 1-2 (< Rp 100.000), 3-4 (Rp 100.000 – < Rp 250.000), 5-6 (Rp 250.000 – < Rp 500.000) dan 7-8 (> Rp 500.000).

Penilaian semua aspek menggunakan nilai tukar sehingga semua nilai mempunyai standard yang sama. Kriteria setiap aspek yang memperoleh nilai tertinggi berarti lebih baik daripada yang lain. Untuk menghindari pertukaran yang terlalu banyak, maka digunakan fungsi nilai yang menggambarkan preferensi pengambilan keputusan dalam menghadapi kriteria majemuk. Bentuk penjumlahan dari fungsi nilai beberapa kriteria menggunakan rumus dari Mangkusubroto dan Trisandi (1985) sebagai berikut:

X – X0 V(x) = ... (1) X1 – X0 n V(A)=

∑

Vi (Xi) ... (2) i=1 i = 1, 2, 3, ……, n Keterangan:V(x) : Fungsi nilai dari variabel X X : Nilai Variabel X

X1 : Nilai tertinggi pada kriteria X

X0 : Nilai terendah pada Kriteria X

V(A) : Fungsi nilai dari Alternatif A

Vi (Xi) : Fungsi nilai dari alternatif pada kriteria ke-i

Penentuan status keberlanjutan perikanan delakukan penilaian indeks pengelompokan yaitu dengan cara penghitungan total nilai standardisasi fungsi nilai pada semua kriteria aspek dibagi dengan total jumlah kriteria.

Nilai keberlanjutan= ∑

∑

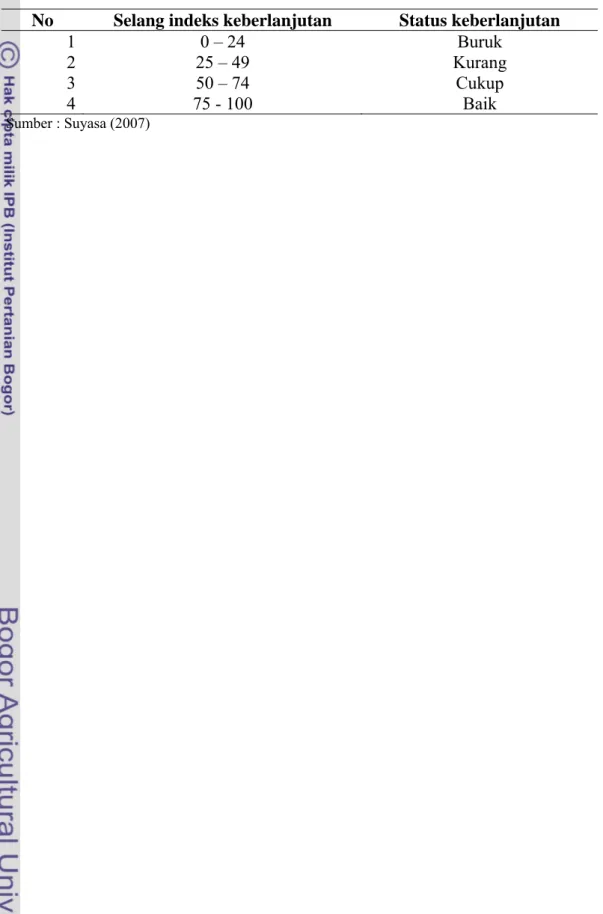

Adapun pengelompokan penentuan status keberlanjutan suatu perikanan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Selang indeks dan status keberlanjutan perikanan

No Selang indeks keberlanjutan Status keberlanjutan

1 0 – 24 Buruk

2 25 – 49 Kurang

3 50 – 74 Cukup

4 75 - 100 Baik

4 KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Kabupaten Sukabumi 4.1.1 Letak geografis

Kabupaten Sukabumi berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh 96 km dari Kota Bandung dan 119 km dari Kota Jakarta. Kabupaten ini terletak pada 6 57’- 7 25’ lintang Selatan dan 106 49’ – 107 00’ bujur Timur. Secara geografis batas wilayah Kabupaten Sukabumi antara lain (Biro Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi 2011):

1. di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor; 2. di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;

3. di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia; 4. di sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Cianjur.

Kabupaten Sukabumi secara administratif terdiri atas 46 kecamatan dan berbatasan juga secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong (enclave). Kota Sukabumi dikelilingi oleh beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Kecamatan tersebut yaitu, Kecamatan Sukabumi sebelah Utara, Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Gunung di sebelah Barat, Kecamatan Nyalindung di sebelah Selatan, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Kebon Pedes di sebelah Timur (Biro Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi 2011).

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Sukabumi pada umumnya meliputi permukaan yang bergelombang di bagian selatan dan bergunung di bagian utara dan tengah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 2.960 m. Kondisi permukaan tanah di Kabupaten Sukabumi bervariasi. Berdasarkan kelas kemiringan, kondisi permukaan tanah di Kabupaten Sukabumi digolongkan menjadi 5 kelas, yaitu (Biro Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi 2011):

1. kelas I dengan kemiringan 0 – 8 luasnya sekitar 209.088 ha; 2. kelas II dengan kemiringan 8 – 15 luasnya sekitar 40.998 ha; 3. kelas III dengan kemiringan 15 – 25 luasnya sekitar 40.998 ha; 4. kelas IV dengan kemiringan 25 – 45 luasnya sekitar 59.447 ha; 5. kelas V dengan kemiringan >45 luasnya sekitar 59.447 ha.

Sumberdaya air di wilayah Kabupaten Sukabumi terdiri atas air permukaan dan air tanah. Air permukaan yaitu berupa aliran sungai seperti Sungai Cimandiri dengan anak sungainya yaitu Sungai Cipelang, Sungai Citarik, Sungai Citatih, Sungai Cibodas. Air tanah merupakan sumber air yang banyak dikelola untuk air minum mineral, seperti di Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cicurug, Kecamatan Parungkuda dan Kecamatan Parakan Salak (Bappeda Kabupaten Sukabumi 2011).

Kabupaten Sukabumi memiliki iklim tropis. Pada Tahun 2009 curah hujan setahun sebesar 3.805 mm dari 159 hari hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari dengan curah hujan 1121 mm dan hari hujan 27 hari. Suhu udara di Kabupaten Sukabumi berkisar 20º - 30,2º C dengan suhu rata-rata 28,3º C dan kelembaban rata-rata sebesar 67,58% (Biro Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi 2010).

Tipe pantai di wilayah Pesisir Teluk Palabuhanratu meliputi pantai karang, berbatu dan berpasir, satuan morfologi terdiri atas perbukitan dan dataran. Satuan morfologi perbukitan merupakan ciri utama pantai selatan dengan pantai terjal dan perbukitan bergelombang. Kemiringan perbukitan mencapai 40% serta tersusun oleh sedimen tua. Satuan morfologi dataran berkembang sekitar muara sungai dengan susunan terdiri atas pasir dan kerikil yang berasal dari endapan limpahan banjir. Satuan ini tersebar di wilayah pantai mulai Cimandiri hingga Cisolok yang merupakan batuan geologi berupa endapan-endapan sedimen breksi gunung api (Bappeda Kabupaten Sukabumi 2011).

4.1.2 Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010 mencapai 2.341.409 jiwa yang terdiri dari 1.193.342 laki-laki dan 1.148.067 perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,95 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kabupaten Sukabumi adalah sebesar 559 orang per Km2. Jenis keluarga sejahtera di Kabupaten terbagi menjadi 5 jenis yaitu keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera III plus. Pada tahun 2010 jumlah keluarga sejahtera menurut 5 jenisnya secara berturut-turur sebanyak 177.662 KK, 182.426 KK, 208.088 KK, 100.483 KK dan 21.042 KK. Dilihat dari kelompok umur,

terlihat bahwa penduduk yang berumur 5-9 tahun dan 10-14 tahun merupakan penduduk yang terbanyak (BPS 2010).

4.1.3 Sarana dan Prasarana (1) Perhubungan

Perhubungan di Kabupaten Suakabumi terbagi menjadi dua, yaitu perhubungan darat dan air / laut. Perhubungan darat mendominasi dengan persentase sebesar 98,15% sedangkan perhubungan air/laut sebesar 1,85% (BPS Kabupaten Sukabumi 2009). Kabupaten Sukabumi memiliki panjang jalan negara sepanjang 115.090 km dan jalan propinsi 300.100 km. Besarnya persentase fasilitas perhubungan darat ini tidak didukung dengan fasilitas sarana perhubungan darat yang memadai, akses jalan menuju beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi terkendala oleh kondisi jalan yang rusak. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi mencatat pada tahun 2008, panjang jalan yang rusak mencapai 687.967 km, sedangkan jalan yang berada dalam kondisi sedang sepanjang 114.222 km.

(2) Komunikasi

Telekomunikasi sangat penting dalam mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Sukabumi. Sebagai wilayah yang memiliki potensi di bidang usaha perikanan dan wisata, telekomunikasi sangat penting dalam era globalisasi ini. Penyediaan sarana telekomunikasi di wilayah Palabuhanratu telah cukup baik dengan telah terdistribusinya sistem jaringan kabel telekomunikasi maupun seluler.

(3) Listrik dan air

Sarana listrik yang tersedia di wilayah Kabupaten Sukabumi dikelola oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dibawah Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Palabuhanratu (www.pln-jabar.co.id). Pengguna sarana listrik dari PLN di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2008 sebanyak 407.231 rumah. Pasokan listrik tidak hanya mengandalkan dari PLN Jawa Barat, PLN lokal menyediakan fasilitas dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai pendukung pasokan listrik di kabupaten Sukabumi. Tingginya curah hujan di Kabupaten Sukabumi membuat penduduk di Kabupaten Sukabumi menggunakan air tanah sebagai sumber utama dalam kegiatan sehari-hari. Tingginya curah hujan seiring

dengan tingginya debit air juga dimanfaatkan sebagai PLTA. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi tidak hanya mengandalkan sumber air tanah. Menurut BPS Kabupaten Sukabumi (2009) terjadi peningkatan distribusi air bersih per bulan dari PDAM Kabupaten Sukabumi selama periode 2006-2008. Terapat peninghkatan sebesar 302.411 m³ pada tahun 2008. Pengguna terbesar air PDAM adalah rumah tempat tinggal sebanyak 182.752 rumah.

4.2 Keadaan Umum Wilayah Pesisir Teluk Palabuhanratu 4.2.1 Letak geografis

Wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu secara geografis terletak pada posisi 106º 31’ BT - 106º 37’ BT dan antara 6º 57’ LS - 7º 04’ LS, sedangkan secara administratif wilayah pesisir Teluk Palabuhanratu terdapat sembilan kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, Cikakak, Cisolok, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung dan Tegalbuleud (BPS Kabupaten Sukabumi 2011). Ketinggian permukaan tanah wilayah perencanaan Palabuhanratu berkisar antara 500 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan lahan antara 0-70%. Topografi wilayah Palabuhanratu bervariasi mulai dari dataran datar sampai berbukit. Dataran datar terletak di sepanjang garis pantai dan sepanjang aliran sungai sampai dengan daerah perkotaan, sedangkan dataran berbukit terletak di daerah pinggiran kota dan menyebar ke arah timur kota (Bappeda Kabupaten Sukabumi 2011).

4.2.2 Iklim dan hidrologi

Kondisi iklim tiap daerah berbeda-beda. Hal itu dapat terlihat dari perbedaan suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, tekanan udara, kecepatan angin dan radiasi matahari. Suhu udara di Palabuhanratu berkisar antara 18º-36ºC dengan intensitas hujan 13,6-20,4 mm per hari hujan atau 1.412-3.660 mm per tahun, sedangkan kelembaban udara berada pada kisaran 70-90% (Bappeda Kabupaten Sukabumi 2011).

Kondisi hidrologi di Palabuhanratu terdiri atas dua jenis perairan, yaitu perairan sungai dan anak sungai serta perairan pantai. Air permukaan merupakan sumber air yang paling banyak dan paling mudah pengambilannya untuk dimanfaatkan dalam pemenuhan berbagai kebutuhan. Air permukaan di wilayah

Palabuhanratu terutama terdapat sebagai air sungai, yang banyak mengalir melalui wilayah ini (Bappeda Kabupaten Sukabumi 2011).

Beberapa sungai yang mengalir di wilayah ini, mulai dari bagian utara hingga selatan ialah Sungai Citepus, Sungai Cipalabuhan, Sungai Cipanyairan, Sungai Cimandiri, Sungai Cidadap dan Sungai Cibuntu dengan beberapa anak sungai. Sungai utama di Palabuhanratu adalah Sungai Cimandiri yang mengalir membelah Kabupaten Sukabumi dan wilayah Palabuhanratu dari arah timur ke barat dan bermuara di Teluk Palabuhanratu. Anak Sungai Cimandiri yang relatif besar adalah Sungai Cidadap yang melintasi Desa Cidadap dan Desa Loji. Air kedua sungai tersebut agak keruh, terutama pada musim hujan, karena beberapa anak sungainya mengalir melalui daerah yang dibentuk oleh batuan sedimen tersier yang relatif agak mudah terkikis dan batuan gunung api kwarter yang ditutupi oleh tanah penutup yang tebal. Pola aliran sungai terutama pada daerah berbukit yang relatif kasar mengikuti pola aliran subdendritik. Sungai yang ada tersebut memiliki fluktuasi yang besar terhadap musim, sehingga relatif optimum sebagai saluran irigasi yang terjadi hanya pada musim hujan. Produksi akuifer tanah banyak terdapat di kaki Gunung Gede-Pangrango dan memiliki kualitas air tanah yang cukup baik, sedangkan akuifer lainnya memiliki kualitas air yang kurang baik (Bappeda Kabupaten Sukabumi 2011).

Air permukaan ini dimanfaatkan oleh penduduk yang mendiami daerah dekat alur-alur sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kebutuhan pengairan daerah-daerah yang relatif rata dan rendah di sepanjang alur-alur sungai tersebut. Perbedaan tinggi muka air tanah pada musim penghujan dan kemarau cukup besar, bahkan tidak jarang ada sumur gali di daerah tersebut yang kering pada musim kemarau. Letak muka air tanah umumnya dalam, berkisar antara 5-10 meter di bawah permukaan setempat. Pada umumnya kualitas air tanah di daerah ini cukup baik dan dapat dimanfaatkan untuk air minum. Mata air pada umumnya terdapat di daerah yang masih tertutup oleh vegetasi, air keluar dari ujung-ujung lava di bagian kaki lereng atau tekukan di bagian lereng. Mata air yang terdapat pada umumnya mempunyai debit yang kecil, berkisar antara 1-8 liter per detik (Bappeda Kabupaten Sukabum 2011).

4.2.3 Kondisi perikanan perairan umum

Wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya pesisir Teluk Palabuhanratu memiliki potensi perikanan tangkap baik perairan laut maupun perairan umum (non laut) yang tergolong besar. Penangkapan ikan di perairan umum terdiri dari penangkapan di sungai, danau, waduk dan genangan lainya. Jumlah nelayan di perairan umum pada tahun 2010 sebesar 245 orang terdiri dari 31 orang nelayan utama, 212 orang nelayan sambilan utama dan 2 orang nelayan sambilan sampingan yang tersebar di wilayah pesisir teluk. Jumlah nelayan peraiaran umum pada kurun waktu tahun 2007-2010 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. Tabel 6 Jumlah nelayan perairan umum periode tahun 2007-2010

Tahun Nelayan perairan umum

2007 123 2008 195 2009 210 2010 245 Sumber : BPS Kab. Sukabumi (2011)

Nelayan menangkap ikan di perairan umum menggunakan alat tangkap yang sederhana dan tradisional. Alat tangkap yang digunakan nelayan yaitu anco, serok songko, jala tebar dan perangkap (BPS Kab. Sukabumi 2011).

Potensi perikanan perairan umum pesisir Teluk Palabuhanratu dalam kurun waktu 2007-2010 mengalami peningkatan volume produksi. Nilai produksi perikanan perairan umum pesisir Teluk Palabuhanratu mengalami peningkatan pada kurun waktu 2007-2010. Jumlah produksi dan nilai volume produksi perikanan perairan umum Teluk Palabuhanratu dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. Tabel 7 Jumlah volume produksi dan nilai produksi ikan perairan umum di pesisir

Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Periode tahun 2007-2010 Tahun Volume Produksi (Ton) Nilai Produksi (Rp) /000

2007 24,34 170.380,00

2008 26,20 184,600,00

2009 28,00 200.000,00

2010 30,00 210.000,00

Sumber : BPS Kab. Sukabumi (2011)

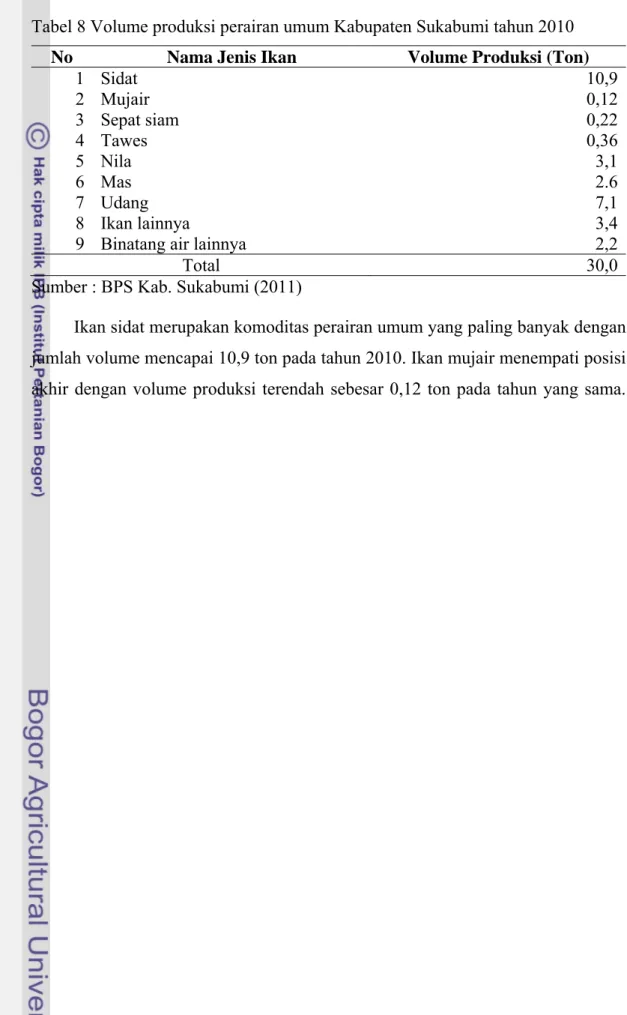

Berdasarkan data produksi perairan umum Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010 terdapat beberapa jenis ikan yang ditangkap dan dibudidaya. Jenis ikan tersebut adalah sidat (juvenil), mujair, sepat siam, tawes, nila, mas, udang, ikan

lainya dan binatang lainya. Berikut volume produksi per jenis ikan di perairan umum kabupaten Sukabumi tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Volume produksi perairan umum Kabupaten Sukabumi tahun 2010

No Nama Jenis Ikan Volume Produksi (Ton)

1 Sidat 10,9 2 Mujair 0,12 3 Sepat siam 0,22 4 Tawes 0,36 5 Nila 3,1 6 Mas 2.6 7 Udang 7,1 8 Ikan lainnya 3,4

9 Binatang air lainnya 2,2

Total 30,0 Sumber : BPS Kab. Sukabumi (2011)

Ikan sidat merupakan komoditas perairan umum yang paling banyak dengan jumlah volume mencapai 10,9 ton pada tahun 2010. Ikan mujair menempati posisi akhir dengan volume produksi terendah sebesar 0,12 ton pada tahun yang sama.

5 HASIL

5.1 Kegiatan Penangkapan Juvenil Sidat

Juvenil sidat merupakan fase awal pertumbuhan ikan sidat. Penangkapan juvenil sidat dilakukan di perairan umum tepatnya di sungai. Muara sungai merupakan tempat / fishing ground penangkapan yang baik bagi nelayan untuk menangkap juvenil sidat. Muara sungai menjadi pintu masuk juvenil untuk memulai ruaya ke arah badan / hulu sungai yang merupakan tempat sidat tumbuh berkembang ke fase sidat dewasa serta tempat mencari makan. Muara Sungai Cimandiri yang terletak di Teluk Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi merupakan tempat paling banyak terdapat aktivitas penangkapan juvenil sidat yang dilakukan nelayan sekitar. Penangkapan juvenil sidat di muara Sungai Cimandiri masih dilakukan secara tradisional.

5.1.1 Alat tangkap

Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap juvenil sidat adalah anco dan sodok. Anco termasuk alat tangkap ikan yang digolongkan ke dalam alat tangkap jaring angkat (lift net). Jaring angkat adalah alat menangkap ikan yang dioperasikan dengan cara menurunkan dan mengangkat jaring secara vertikal. Sodok merupakan alat tangkap ikan yang digolongkan ke dalam atat tangkap jaring dorong (push net). Pengoperasian kedua alat tangkap tidak menggunakan kapal / perahu, karena penangkapan dilakukan di pinggir muara atau badan sungai.

(1) Anco / sirib / tangkul

Alat tangkap yang digunakan adalah anco, masyarakat lokal menyebutnya sirib. Anco atau sirib berbentuk jaring empat persegi dilengkapi dua buah belahan bambu tipis menyilang, dimana keempat sisi jaring diikat dengan tali pada ujung belahan bambu yang disilangkan. Ukuran jaring pada anco memiliki panjang dan lebar 1,1 – 1,5m dan 1,1 – 1,5m. Panjang alat tangkap dari atas (bambu yang disilangkan) sampai bawah (waring) adalah 1 m. Bahan jaring terbuat dari waring (PE) halus dengan mesh size 0,5 – 0,8 mm. Anco yang digunakan untuk menangkap juvenil sidat tidak dilengkapi tangkai dari bambu. Ukuran anco yang

kecil cukup menggunakan tangan untuk mengoperasikan alat ini. Daya tahan anco sekitar 6 – 8 bulan apabila pemakaiannya dilakukan dengan benar.

(2) Sodok / sodo

Selain sirib alat yang digunakan untuk menangkap juvenil sidat adalah sodok / sodo. Sodok berbentunk jaring dengan mulut segi tiga sama kaki yang memiliki bingkai dari kayu. Alat tangkap sodok memiliki panjang berkisar antara 1 – 1,5 m lebar mulut 1,8 – 2 m. Bahan jaring terbuat dari waring (PE) halus dan dengan mesh size 0, 5 mm. Sodok untuk menangkap juvenil sidat tidak dilengkapi kantong. Pengoperasian sodok cukup dilakukan menggunakan tangan. Daya tahan alat tangkap sodok berkisar 1 tahun dengan asumsi pemakaian dilakukan secara baik dan tidak terkendala kerusakan. Gambar konstruksi alat tangkap anco dan sodok sebagai berikut.

Sumber : Data primer

b

a

Keterangan: (a) alat tangkap anco; (b) alat tangkap sodok Gambar 8 Alat penangkap juvenil sidat

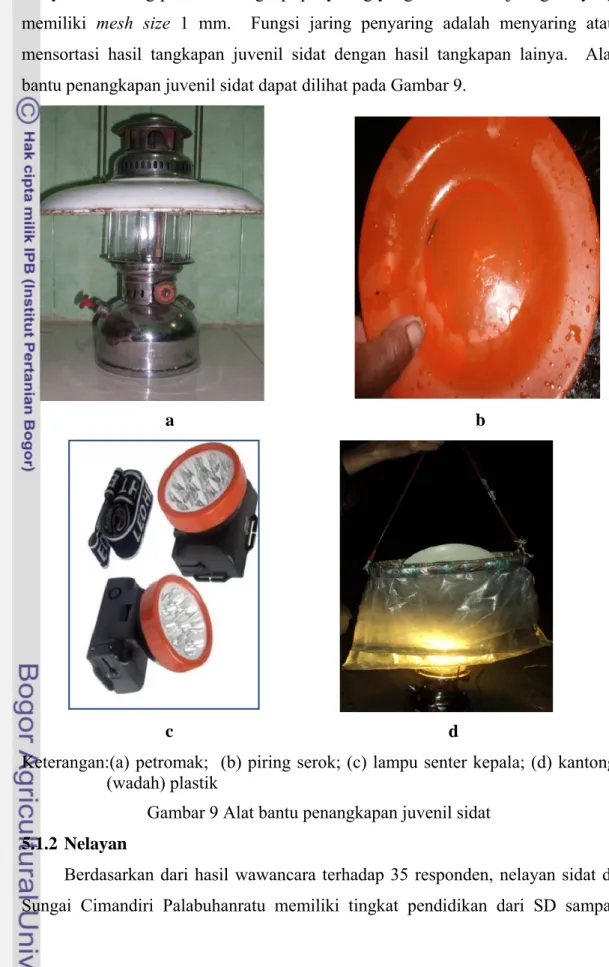

Adapun dalam proses penangkapan juvenil sidat menggunakan alat bantu penangkapan. Alat bantu penangkapan memudahkan dalam proses penangkapan juvenil sidat. Alat bantu yang digunakan dalam proses penangkapan adalah petromak, senter batrai, obor, piring, dan wadah kantong plastik. Petromak, senter batrai dan obor sebagai alat penerangan yang berfungsi menerangi lokasi sekitar penangkapan, sehingga memudahkan nelayan untuk melihat adanya juvenil sidat yang tertangkap di alat tangkap. Piring berfungsi sebagai alat penyerok hasil tangkapan dari alat tangkap yang kemudian dipindahkan ke kantong plastik.

Kantong plastik berfungsi sebagai wadah sementara hasil tangkapan. Kantong plastik diletakkan di bagian dada nelayan dengan mengalungkan talinya di leher nelayan. Kantong plastik di lengkapi penyaring yang terbuat dari jaring PE yang memiliki mesh size 1 mm. Fungsi jaring penyaring adalah menyaring atau mensortasi hasil tangkapan juvenil sidat dengan hasil tangkapan lainya. Alat bantu penangkapan juvenil sidat dapat dilihat pada Gambar 9.

a b

c d

Keterangan:(a) petromak; (b) piring serok; (c) lampu senter kepala; (d) kantong (wadah) plastik

Gambar 9 Alat bantu penangkapan juvenil sidat 5.1.2 Nelayan

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap 35 responden, nelayan sidat di Sungai Cimandiri Palabuhanratu memiliki tingkat pendidikan dari SD sampai

SMA. Usia nelayan berkisar antara 20 – 75 tahun. Berdasarkan fungsi kerja nelayan sidat terdiri atas nelayan penampung dan nelayan penangkap. Nelayan penampung adalah nelayan yang bertugas menanmpung semua hasil tangkapan dari nelayan penangkap, nelayan penampung terkadang ikut melakukan penangkapan. Nelayan penangkap bertugas menangkap juvenil sidat di muara sungai. Jumlah nelayan penampung di sekitar Sungai Cimandiri sekitar 9 orang, setiap nelayan penampung memilki kurang lebih 20-30 nelayan penangkap.

Berdasarkan jenis pekerjaan nelayan juvenil sidat digolongkan menjadi dua yairu nelayan pekerjaan utama dan nelayan pekerjaan sambilan. Nelayan pekerjaan utama adalah nelayan yang seluruh aktivitas pekerjaannya menangkap ikan, sedangkan nelayan pekerjaan sambilan adalah nelayan yang sebagian aktivitas pekerjaanya menangkap ikan. Kebanyakan nelayan juvenil sidat adalah nelayan pekerjaan sambilan, karena ada pekerjaan selain menangkap ikan. Sambilan nelayan juvenil sidat adalah bertani, guru, buruh perusahaan.

5.1.3 Metode pengoperasian alat

Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan pengorasian anco dan sodok di bagi menjadi tiga tahap yaitu persiapan alat, pengoperasian dan pengumpulan hasil tangkapan.

Tahap pertama adalah persiapan alat, alat tangkap dan alat bantu

penangkapan telah tersedia di tenda peristirahatan. Tenda peristirahatan terletak di dekat lokasi penangkapan, sehingga nelayan tidak perlu membawa pulang pergi peralatan penangkapan. Peralatan yang harus di persiapkan untuk proses penangkapan adalah alat tangkap anco atau sodok, petromak atau senter batrei, bambu penyangga petromak apabila memakai petromak, piring serok, kantong plastik yang diisi air dan nelayan memakai baju anti air yang terbuat dari plastik.

Tahap kedua adalah pengoperasian, nelayan yang sudah menyiapkan

peralatan siap menuju ke lokasi penangkapan. Jarak antara tenda peristirahatan dengan lokasi penangkapan muara sungai berjarak 5–10 m. Tiba di muara sungai nelayan memasang tiang penyangga dari batang bambu untuk menaruh memasang petromak. Menangkap juvenil sidat dimulai, pengoperasian anco dan sodok sangat sederhana dan mudah yaitu dengan cara menurunkan alat tangkap ke permukaan perairan muara sungai, lalu serok permukaan perairan dengan sedikit