Bab 1

Konsep keamanan dan pertahanan selalu dipergunakan -karena kedua konsepsi ini senantiasa memiiiki hubungan erat dengan pengupayaan keamanan pertahanan dan pengembangan kekuatan (Buzan, 1991:12). Keamanan dapat diartikan sebagai pelaksanaan kemerdekaan atas suatu ancaman tertentu atau kemampuan suatu negara dan masyarakatnya dalam mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang mereka anggap bermusuhan(hostile)(Buzan, 1991:61).

Penggunaan konsep keamanan terdiri dari berbagai unit anaiisis yang terbentang dan dapat ditujukan pada individu, kelompok masyarakat, dan sistem internasional. Untuk unit analisis negara, konsep keamanan pada prinsipnya mengacu pada adanya perasaan terbebas dari rasa takut dan ancaman serta keinginan suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya dengan cara-cara tertentu. Dasar utama dari keamanan adalah kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang mencakup berbagai kondisi dari eksistensi suatu negara.

Secara defenitif pengertian keamanan antara lain dikemukakan sebagai berikut:

"...Security itself is a relative freedom from war, coupled with a relatively high expectation that defeat will not beaconsequence of any war that should occur"

(Bellany, dalam Buzan, 1991:16).

Salah satu aspek keamanan yang sangat sensitif bagi negara adalah merupakan ancaman. Istilah ini dipersepsikan sebagai bentuk gangguan langsung dan berbahaya terhadap kedaulatan, integritas, dan kelangsungan hidup suatu negara. Negara berkewajiban untuk mengayomi keamanan nasionalnya. Militer dan aparat keamanan negara lainnya merupakan alat utama penjamin keamanan nasional. Dalam hal ini, persepsi ancaman lebih diarahkan sebagai fungsi dari kedaulatan negara dan ditujukan untuk kelangsungan hidup negara yang seyogyanya lebih terorientasi pada tujuan pertahanan ketimbang pada keamanan apalagi pada keamanan internal

Terdapat dua macam bentuk ancaman yang dihasilkan dari pengembangan instrumen militer.Pertama, berasal dari senjata yang menghasilkan ancaman penghancuran yang dimiliki oleh satu aktor, dimana hal ini lebih dikenal dengandefense dilemma(dilema pertahanan).Kedua,adalah berasal dari senjata yang dimiliki aktor lain di sistem yang menghasilkan bentuk ancaman kekalahan, dimana hal ini dikenal dengansecurity dilemma(dilema keamanan) (Buzan, 1991 : 271). Di samping itu, ancaman juga mempunyai lima aspek keamanan, seperti dikemukakan di bawah ini:

1. Keamaran Militer, mencakup interaksi antara dua tingkat kekuatan yaitu kemampuan defensif dan persepsi militer mengenai intensi masing-masing pihak.

2. Keamanan Politik, mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara atau sistem pemerintahan serta ideologi yang melegitimasi kedua hal di atas.

3. Keamanan Ekonomi, mencakup akses pada sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara.

4. Keamanan Sosial, mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan

menghasilkan pola-pola tradisionai dalam bidang bahasa, kultur, agama, dan identitas nasional. 5. Keamanan Lingkungan, mencakup pemeliharaan lingkungan lokal sebagai

pendukung utama kelangsungan hidup manusianya. (Buzan, 1991).

Walaupun masing-masing aspek di atas mempunyai titik-titik voka! dalam kerangka masalah-masalah keamansn dan merumuskan cara-cara sendiri didalam menentukan prioritas kebijakan utama suatu negara, namun aspek-aspek itu saling terkait dalam operasinya. Masalah-masalah keamanan yang muncul salah satunya bisa berupa tindakan peningkatan kekuatan militer suatu negara.

dikarenakan negara merupakan titik sentral yang mendominasi regulasi hubungan maupun kondisi keamanan di antara kedua level lainnya. Konsepsi keamanan digambarkan sebagai suatu fenomena yang berhubungan, oleh karenanya seseorang tidak bisa memahami keamanan nasional suatu negara tanpa memahami pola internasional yang melekat dalam saling ketergantungan keamanan yang ada. Tingkat analisis negara dan sistem menggambarkan hal yang penting mengenai masalah keamanan nasional, namun ada juga seperangkat dinamika keamanan yang sama pentingnya pada tingkatan regional.

Dalam konteks Indonesia, konsep keamanan serihg digunakan istilah yang mengandung pengertian luas, yaitu: HANKAMTA (Pertahanan Keamanan Semesta) yang merupakan satu bentuk Pertahanan Keamanan Nasional. Istilah HANKAMTA ini pada hakekatnya merupakan hasil upaya total yang memadukan segenap potensi dan kekuatanpolitik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam sistem Pertahanan Keamanan yang perlu diwujudkan adalah Keamanan Nasional yang dapat memelihara perkembangan dan kestabilan yang dinamik segenap kehidupan bangsa. Untuk itu haruslah dapat dijamin tercegah atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung mengancam jalannya pembangunan nasional, baik berupa tantangan, ancaman gangguan dan hambatan terhadap keamanan dalam negeri maupun terhadap kemerdekaan, kedaulatan serta integritas wilayah nasional.

Usaha untuk mencegah perang dan terganggunya keamanan dalam negeri hams didukung oleh daya tangkal yang merupakan sarana agar pihak lain tidak memaksakan kehendaknya. Didalam melaksanakan pertahanan daya tangkal ini harus diwujudkan dari segenap sumber daya sehingga Pertahanan Keamanan Semesta merupakan daya tangkal yang dahsyat. Dengan demikian Sistem Pertahanan Keamanan Semesta ini merupakan strategi pertahanan Keamanan Nasional. Efek tangkal yang dipancarkan oleh sistem ini adalah hasil dari pembangunan kekuatan dan pemeliharaannya dengan sendirinya menginduk kepada sistem ini, yang harus terwujud dalam pembangunan dan penggunaan kekuatannya. Dengan demikian ajaran sistem ini perlu dituangkan dalam suatu doktrin yang berlaku bagi setiap penyelenggara Pertahanan dan Keamanan.

Pertahanan Keamanan: Prinsip-Prinsip Dasar

Sistem Pertahanan dan Keamanan pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip yang merupakan dasar ataupun azas-azas yang didasarkan pada kekuatan yang terpadu.

Tabs! 1.1: Prinsip-prinsip Dasar Pertahanan Keamanan Semesta

1. Pertahanan Keamanan Semesta 1. Ketetapan hati 1. Keikutsertaan l.ABRI sebagai

adalah upaya pengerahan seluruh rakyat untuk seluruh rakyat kekuatan Inti dan kekuatan nasional secara total dan mempertahana dalam upaya rakyat sebagai integral dengan mengutamakan kan keamanan Hankamrata. kekuatan dasar. kekuatan militan dalam Negara dan 2. Didasarkan 2. Hubungan subyek

mempertahankan kemerdekaan Bangsa. pada asas Hankamrata

dan kedaulatan negara RI, 2. Semangat tidak wilayah dengan menjamin keutuhan bangsa serta mengenal perlawanan, iingkungannya mengaman kan segala usaha menyerah, yang mampu dalam arti luas, menca pai tujuan nasional. 3. Kemanunggalan melaksanakan ibarat ikan dalam

2. Hankamta mencakup segenap ABRI dan perlawanan air.

kegiatan, persiapan dan rakyat. bersenjata. 3. Bersifat defensif penggunaan seluruh kekuatan, dan 4. Kepemimpinan 3. Dilaksanakan aktif dan berlanjut. wilayah nasional, termasuk segala yang kuat, ulet secara terus 4. Memiiiki kedalaman daya mampu yang berada di atas dan tahan uji. menerus. tak terbatas. dan di dalamnya untuk pertaha nan 5. Percaya kepada 5.Tidakmengena!

keamanan negara dan bangsa diri sendiri. garis front.

Indonesia. 6. Memiliki dinamika

3. Hankamta bersifat total dalam mencair dan

subyek, obyek dan metoda dengan membesar.

ABRI sebagal kekuatan inti dan 7. Memancarkan efek

rakyat sebagai kekuatan dasar, tangkalan.

tantangan dalam segala bentuk mewujudkan daya

dan perwujudannya. tangkal.

Sumber: Diubah dari, Yusman Yutam, Lemhanss, 1933; Mardiono. Lemhanas. I9B4.

Dengan berazaskan pada prinsip-prinsip dasar di atas, maka Pertahanan Keamanan Semesta merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral dengan mengutamakan kekuatan militan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Artinya kegiatan ini mencakup persiapan dan penggunaan seluruh kekuatan (rakyat/wilayah) nasional bersifat total dalam subyek, obyek dan metoda dengan ABRJ, sebagai kekuatan inti dan rakyat sebagai kekuatan dasar guna menghadapi berbagai tantangan dari dalam mactpun luar negeri. Didalam pola pembinaan kekuatannya berupa pokok-pokok kegiatan untuk mewujudkan kekuatan Hankamta berdasarkan strategiperencanefan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan

Pokok-pokok kegiatan tersebut merupakan suatu proses untuk mencapai suatu sasaran dan tingkat kekuatan Hankamta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang bersangkutan. Dalam perencanaan pembinaan kekuatan digambarkan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan kegiatan secara matang untuk mewujudkan kekuatan Hankamta di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan strategis meliputi perumusan doktrin, postur dan ketentuan tentang kesiapan ketentuan serta piranti lunaknya. Sedangkan dalam pengorganisasian, perlu dilihat dari fungsi dan kemampuannya, yang disusun menjadi:

> Perlawanan rakyat bersenjata meliputi ABRI.dan RakyatTerlatih.

> Pendukung Perlawanan Rakyat Bersenjata meliputi: urusan sipil, urusan produksi dan logistik, urusan perhubungan (transportasi dan komunikasi), urusan kesehatan, urusan pendidikan dan Iain-Iain.

Pelaksanaan perwujudan kekuatan Hankam dilaksanakan oleh pemerintah meialui Departemen Hankam yang selain melaksanakan tugas pertahanan secara umum juga bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan dibidang Hankamnas. Didalam mewujudkan kekuatan Hankam hams berdasarkan program yang didukung oleh ABRI dan APBD. Sedangkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya pembinaan kekuatan Hankam ditujukan secara khusus untuk mengendalikan dan mengawasi agar tujuan perwujudan kekuatan Hankam itu tercapai sesuai sasaran dan tingkat kekuatan yang ditentukan. Pencapaian sasaran pembinaan sepsnuhnya menjadi wewenang Menhankam/Pangab dan pengawasannya merupakan partisipasi tiap Departemen,. Pemda dan Badan lain dalam rangka membina potensi yang ada untuk mendukung sistem Hankamnas.

Dengan berasaskan pola Pembangunan Kekuatan, konsepsi ini memiliki saling keterkaitan yang sangat erat. Hasil pembinaan kekuatan Hankamta akan sangat menentukan tingkat keberhasilan penyelenggaraan Hankamnas. Hasil pembinaan kekuatan Hankam harus dapat mewujudkan efek tangkal yang dicerminkan dalam jumlah, mutu dan kemampuan, di lokasi serta kesiagaan kekuatan Hankamnas. Apabila postur kekuatan Hankam dan upaya penangkal lainnya tidak berhasil mencegah gangguan keamanan, maka akan digunakan segenap kekuatan Hankamta untuk mengatasinya. Penggunaan kekuatan yang dinamakan pola operasi Hankamta, diwujudkan dalam dua pola :

1)

Pola Operasi pertahanan

POLRI dan semua kekuatan Hankamta lainnya. Ciri-ciri pola operasi pertahanan, adalah :

> Dilaksanakan oleh ABRI dibantu POLRI, yang tergabung dalam bala pertahanan terpusat dengan dukungan bala pertahanan wiiayah beserta kekuatan Hankamrata lainnya.

> Dilaksanakan atas dasar satu strategj pertahanan secara nasional yang dijabarkan kedalam strategi kompartemen pertahanan.

> Operasi pertahanan dilaksanakan secara terpusat, sedangkan Komando dan pengendalian operasionalnya diselenggarakan dibawah komando utama operasionai Hankam. Penggolongan operasi pertahanan, terdiri dari:

Operasi Defensif Strategis.Dilaksanakan bila perbandingan kekuatan perang musuh dengan kekuatan perang kita sedemikian rupa sehingga tldak memungkinkan operasi ofensif strategis. Operasi Ofensif Strategis.Dilaksanakan dengan operasi udara, operasi laut dan operasi darat, dengan tujuan untuk menghancurkan kekuatan perang musuh atau memaksanya untuk menyerah. Operasi ofensif strategis dalam bentuk ofensif awal dilaksanakan apabila musuh secara nyata bermaksud untuk menyerang wiiayah negara Repubilk Indonesia. Mendahului akan memberikan jaminan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara daripada menunggukedatangan musuh.

Operasi ofensif strategis dalam bentuk ofensif balas digunakan apabila operasi defensif strategis menghasilkan pengembangan kekuatan yang menguntungkan kita. Hasii akhir operasi pertahanan ialah mundurnya atau terlemparnya musuh dari wiiayah Republik Indonesia.

2) Pola OperasiKeamanan Dalam Negeri (Opskamdagri)

Pola Opskamdagri adalah semua operasi dalam rangka menanggulangi subversi, infiltrasi, sabotase dan pemberontakan-pemberontakan secara preventif dan represif. Opskomdagri ini menggunakan sistem persenjataan sosial dan sistem teknologi secara serasi, dilaksanakan di wiiayah nasional dan diarahkan kepada masyarakatyang menjadi unsur utama. Wilayah nasional baik daratan, lautan, udara dan ruang angkasa harus dipertahankan agar tidak dijadikan bagian dari usaha spionase subversi, infiltrasi, sabotase dan pemberontakan.

Pelaksanaan Opskamdagri meliputi beberapa babak, yaitu:

Mengungkapkan iatar belakang setiap usaha yang menjadi tantangan keamanan dalam'negeri,

Pemisahan yang bertujuan memisahkan musuh dengan kawannya, musuh dengan rakyat, dan musuh dengan bantuan luar negeri.

Penggiringan dan pelokalisasi musuh pada tempat-tempatyangdirencanakan. Penghancuran kekuatan musuh.

A Konsolidasi.

Rehabilitasidanstabiiisasi.

Bentuk-bentuk Opskamdagri ialah: Operasi Intelejen, Operasi Tempur, Oparasi Teriioriai, dan Operasi Kamtibmas.

Bab 2

Kebijakan pertahanan dan mencakup penentuan berbagai tugas nasional dan militer baik dalam masa damai maupun di masa perang, termasuk pentahapan tugas sesuai perkembangan situasi).

The Institute for American Strategy mengemukakan pengertian strategi sebagai berikut:

a) Once : The science and art of employing the Armed strength of a belligerent to secure the objects of war. (Pada mulanya strategi adalah i!mu dan seni tentang pengerahan kekuatan bersenjata dan negara yang berperang untuk menguasai berbagai sasaran perang).

b) Now, 'Century of total war, the mobilization, integration and prudent management of the political, economical, educational, technological, industrial, scientific, cultural, ideological and spiritual resources of the intire nation in order to secure the objectives of peace, justice, liberty and opportunity. (Saat ini (abad perang total) strategi adalah kegiatan mobilisasi, integrasi dan pengelolaan yang bijaksana terhadap kekuatan/sarana politik, ideologi dan semangat bangsa untuk mengamankan berbagai tujuan dan perdamaian, keadilan, kemsrdekaan dan keuntungan yang teiah dicapai).

Strategi diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini didasarkan pada pemahaman akan kekuatan dan penempatan posisi iawan, karakteristik medan perang, kekuatan dan karakteristik sumber daya yang tersedia, sikap orang-crang yang menempati teritorial tertentu serta antisipasi terhadap setiap perubahan yang mungkinterjadi.

Dari pengertian diatas, tampak bahwa berbagai prinsip dan strategi mengalami banyak variasi, berkembang dari satu penulis kepada penulis yang lain dan dari satu periode ke periode berikutnya. Perkembangan keadaan dan permasalahan yang akan dihadapi senantiasa meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan sendirinya keadaan ini menghendaki peninjauan yang lebih luas terhadap pengertian strategi.

Pentingnya strategi bukan hanya menyangkut bagaimana menggunakan kekuatan, tetapi juga bagaimana mencegah Iawan menggunakan kekuatannya terhadap kita, atau bagaimana mencegah peperangan dan juga bagaimana kita hams berperang bila terlibat di dalamnya. Bagaimanapurt-fermulasi strategi baik dalam pengertian sempit maupun luas, akan mencakup 3 unsur yaitu adanya tujuan(ends),sarana(means),dan cara(ways).

Setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut: 1. Sumber daya yang dimiliki terbatas

2. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi 3. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi

4. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu 5. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif.

Dengan demikian strategi itu tidak lain upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan cara dan sarana yang tersedia. Strategi dapat dipandang dari 2 persfektif yang berbeda, yaitu: pertama, apa yang ingin dilakukan(intends to do);dan kedua, apa yang akhirnya dilakukan(eventually does).Berdasarkan persfektif yang kedua, strategi terpola sebagai tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Di sini berlaku bagi para manajer reaktif.

interaksi tersebut dapat pula dilihat sebagai salah satu fase dalamgameyang lebih besar lagi. Dalam perspektif strategi, keputusan tertentu dilihat daiam hubungannya dari tujuan strategi secara keseluruhan. Adapun tindakan taktis tersebut dapat didesain untuk (Lovell, 1970:76-79):

1. Legitimasi, dimana tindakan taktis dirancarig untuk melegitimasi tindakan lain. 2. Memaksimalkan keuntungan taktis(exploitation of tactical advantage). 3. Meminimalkan kerugian taktis(reduction of tactical advantage). 4. Meningkatkan posisi tawar(improvement of bargaining position).

5. Meningkatkan daya antisipasi dari ancaman yang datang dari lawan (strengthening deterrence).

Walaupun istilah strategi diartikan sebagai rancangan operasi militer dalam perang, kata strategi dapat pula diapiikasikan ke dalam pengertian yang lebih luas. Dapat diartikan sebagai pra desain dari seperangkat tindakan, serangkaian keputusan, dalam situasi kompetitif yang hasil akhirnya tidak hanya bergantung pada keberuntungan. Dalam pengertian yang luas strategi kebijakan luar negeri adalah rencana-rencana suatu negara untuk memajukan atau mencapai kepentingan nasionalnya dan mencegah negara-negara lain yang menghalangi pencapaian kepentingan nasional tersebut. (Lovell, 1970:68).

Ada dua hal yang perlu diingat mengenai strategi ini. Pertama,adalah suatu seri tindakan mungkin dilihat sebagai strategi dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan jangka pendek dan dapat pula diartikan sebagai taktik untuk jangka panjang.Kedua,adalah dalam tujuan-tujuan tertentu serangkaian interaksi yang telah ada dapat dilihat sebagaigameitu sendiri, dan bagi tujuan lain, interaksi tersebut dapat pula dilihat sebagai salah satu fase dalamgameyang lebih besar lagi.

2.2 Keamanan Nasional: Konsep dan Strategi

Keamanan Nasional merupakan konsepsi pembangunan, peraturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan di segala aspek kehidupan nasional secara terpadu, selaras, seimbang dan serasi dalam rangka menciptakan kehidupan yang semakin maju, adi! dan makmur. Kemantapan keamanan nasional akan menjamin dapat dikembangkannya kemantapan dibidang kesejahteraan nasional, sebaliknya kemantapan kesejahteraan nasional akan mengantar dapat dikembangkannya kemantapan dibidang keamanan nasional. Pembahasan tentang keamanan nasional tidak terlepas bagaimana cara menyelenggarakan pertahanan keamanan negara. Pentingnya keamanan nasionai pada dasarnya menyangkuttiga unsur, yaitu:kedaulatan negara, integritas bangsa, keamanan serta pengamanan pembangunan nasional.

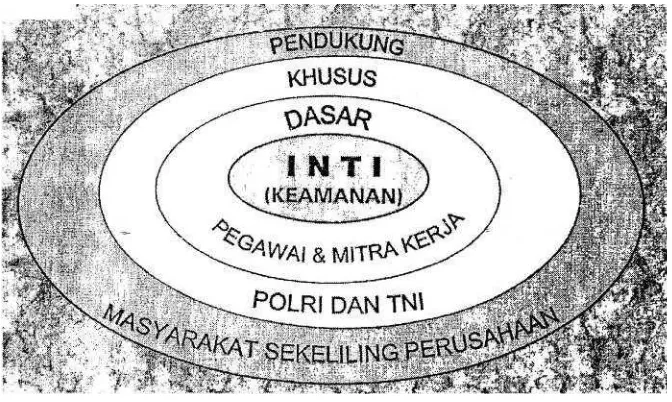

Sistem keamanan nasional mempunyai fungsi: (1) membina kepastian hukum, (2) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, (3) penegakan hukum dan keadilan, (4) membangun kemampuan pertahanan, (5) melindungi rakyat dari berbagai bencana (alam, kessngajaan, lalai) termasuk perlindungan hak-hak rakyat, dan (6) memelihara keamanan negara. Karena itu, daiam upaya menciptakan keadaan aman dan rasa aman merupakan tugas dan kewajiban seiuruh potensi bangsa, baik dari kaiangan sipil, maupun POLRI dan TNI, masyarakat, swasta, ormas, orsospoi, LSM, mahasiswa/pemuda dan sebagainya. Tetapi apabila terjadi gangguan pada saiah satu atau keseluruhan fungsi utama diatas maka akan berdampakiangsung terhadap kualitas keamanan nasiona!.

Fungsi ini dijabarkan ke dalam fungsi yang iebih spesifik yaitu: Fungsi keselamatan masyarakat(publicsafety),

Fungsi perlindungan masyarakat(communityprotection),

Fungsi ketertiban umum, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat(law enforcement and good order).

Fungsi pertahanan nasional(nationaldefence).

Dengan demikian, fungsi Keamanan Nasional cakupannya sangat luas dan beragam. Pengertian Keamanan Nasiona! yang luas ini kadang sering diartikan sempitdan menjadi rancu ketika keamanan dan ketertiban masyarakat diberi label keamanan saja. Pengertian keamanan seharusnya tidak berdiri sendiri karena mempunyai pengertian yang berbeda dan spesifik bila mempunyai atribut tertentu. Atribut itulah yang membedakan konteks dan bobot dari makna keamanan itu sendiri. Beberapa contoh, misainya keamanan global(global security),keamanan regional(regional security),keamanan manusia (human security), keamanan dalam negeri (internalsecurity), keamanan dan ketertiban masyarakat(public security and good order).Dari bgika ini, penggunaan kata keamanan tanpa atribut, menjadi netral, aitinya ia tidak menjadi bagian apapun dan siapapun, ia hanya menunjukkan tentang kondisi yang tidak jelas tentang/perihal apa. Oleh sebab itu penggunaan kata keamanan sebaiknya lengkap dengan atributnya sehingga ia menjadi jelas menerangkan tentang apa dan atau siapa. Dari pengertian diatas Keamanan Nasional menggambarkan sebuah spektrum kondisi keamanan sebuah masyarakat, bangsa dan negara. Kondisi ini berubah secara dinamis tergantung kepada keberhasilan para penyelenggara pemerintahan negara daiam mengendalikan berbagai ancaman yang mempengaruhi kondisi Keamanan Nasional itu yaitu ancaman. Ancaman itu sendiri mempunyai hakekat majemuk(the nature of threat).

Strategi keamanan nasional merupakan seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional (yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan militer) dalam masa damai maupun masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Maka dari itu, strategi nasional sebagai rencana dan pelaksanaan harus fleksibel, dinamis, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan di samping nilai "seni".

Mengenai strategi keamanan, Barry Buzan menyatakan bahwa penerapan strategi keamanan suatu negara selalu memperhitungkan aspek-aspekthreat(ancaman) danvulnerability(kerentanan) negara tersebut. Ancaman dan kerentanan adalah dua konsep yang berbeda namun mempunyai keterkaitan yang erat dalam perwujudan keamanan nasional. Suatu ancaman terhadap keamanan nasional yang dapat dicegah akan mengurangi derajat kerentanan suatu negara pada keamanan nasionalnya. Kedua aspek dari keamanan nasional tersebut sangatlah ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki negara tersebut (Buzan, 1991:112-114). Dengan demikian, maka faktor-faktor yang mempenga ruhi politik dan strategi nasional dapat terdiri dari unsur-unsur: ideologi dan politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam, dan ancaman.

1) Mendukung kepentingan nasional di dalam negeri (pembangunan nasional).

2) Memperjuangkan kedudukan terhormat didalam pergaulan antar bangsa dengan titik berat pada ASEAN terkoordinasikan secara erat dan akrab serta forum Perserikatan Sangsa-Bangsa (PBB) yang mantap berwibawa dan efektif.

3) Mengadakan hubungan internasional lainnya baikyang bersifat bilateral maupun multilateral. Pola strategi nasional dapat diarahkan ke dalam dan ke luar. Strategi kedalam dengan cara persuasi, yaitii dengan mempengaruhi/mengajak dan membujuk pihak lain, sehingga pihak lain dapat yakin akan maksud baik yang dikemukakan; sedangkan strategi keluar dengan cara tidak langsung (indirect strategy)dengan politik luar negeri yang sekaligus dilaksanakan pada dua tingkat, yaitu secara :

1) Defensif, dengan maksud untuk mencari waktu(to gain time).

2) Konstruktif, dengan maksud untuk menciptakan iklim internasional yang tenang dan tenteram serta menguntungkan bagi pembangunan nasional.

Untuk memungkinkan diselenggarakannya pola tersebut mutlak diperlukan kebebasan bertindak [freedom of action).Politik dan strategi keamanan nasional bersumberdari:

© GeopolitikBangsa Indonesia © Wawasan Nusantara © Ketahanan Nasional © Tata Bina Nasional

Politik dan strategi keamanan nasional disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam usaha meningkatkan ketahanan Hankamnas dalam rangka Ketahanan Nasional dengan sarana material dan pembiayaan keuangan yang terbatas yang dapat mengamankan dan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di bidang kesejahteraan nasional. Untuk itu diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Adanya suatu konsep politik dan strategi Hankamnas (Polstrahankamnas) yang merupakan bagian integral dari politik dan strategi nasional yang berjangka panjang, sedang dan pendekyang mencakup dua aspek pokok:

• Pembangunan kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan Hankamnas; • Penggunaan kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan tersebut. b. Suatu mekanisme yang tepat untuk merealisasikan konsepsi politik dan strategi

tersebut.

c. Kepemimpinan Hankamnas yang mampu merealisasikan konsepsi politik dan strategi nasional tersebut.

Berkenaan dengan Ancaman dapat berbentuk fisik atau non fisik, konvensional atau non konvensional, global atau lokal, segera (immediate) atau mendatang(future),potensial atau aktual, militer atau non militer, langsung atau tak langsung, dengan kekerasan bersenjata atau tanpa kekerasan bersenjata, ancaman perang tak terbatas atau perang

Sebenarnya baik Singapura, Malaysia maupun Thailand "meniru" Indonesia yang sejak lama mempunyai Undang-undang tentang Anti Subversi guna menanggulangi ancaman non tradisional, namun seiring dengan gencarnya reformasi nasional UU ini dianggap sangat represif dan melanggar HAM sehingga UU ini kemudian dicabut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara universal banyak negara melengkapi manajemen Keamanan Nasionalnya dengan beberapa instrumen pengatur seperti UU tentang Keamanan Nasional (NSA), UU tentang Keamanan Dalam Negeri (ISA), UU tentang Intelijen Negara, UU tentang Keadaan Darurat/Emergency Act, UU tentang Kepolisian, sebaliknya beium ada negara mempunyai UU tentang Pertah3nan Negara kecuaii Indonesia paska reformasi. Pada masa lalu, UU tentang Pertahanan Keamanan Negara RI dapat disetarakan dengan NSA.

Berkenaan dengan perubahan produk peraturan perundang-undangan tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dalam penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara RI yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam arti bahwa penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara diarahkan pada satu tujuan yang integral. Salah satu permasalahan di masa lalu adalah mengintegrasikan POLRI ke dalam tubuh ABRI dalam satu komando dan satu doktrin. Hal inilah yang kemudian menimbulkan bias bahwa POLRI adalah kombatan, mengikuti budaya militer, mempunyai tatalaku militer yang berarti menyimpang dari hakekat keberadaannya sebagai non kombatan, atau civilian police. Secara universal polisi tak dapat diidentikan dengan tentara karena keberadaannya sangat berbeda. Konvensi Hukum Internasional tentang konflik bersenjata yang telah diratifikasi RI membedakan tentara dan polisi kedalam kombatan dan non kombatan. Tentara tunduk pada hukum militer dan dalam keadaan tertentu tundukpada hukum sipil, sedangkan polisi hanya tunduk pada hukum sipil saja.

Habitat tentara dan polisi sama sekaliberbeda, dimana polisi adalah penegak hukum dan pembasmi kejahatan/kriminalitas, subyek dan obyek hukumnya adalah individu, instrumen utamanya adalah hukum. Sedangkan tentara berkaitan dengan kekerasan bersenjata, penegak kedaulatan negara, subyek dan obyek hukumnya adalah negara bangsa(nation state),instrumen utamanya adalah sistem senjata untuk menjamin kedaulatan dan kewibawaan bangsa dan negara. Perubahan internal yang dilakukan oleh TNI dan POLRI antara lain berupa revisi berbagai undang-undang, doktrin, petunjuk lapangan dan petunjuk teknis serta pemuliaan profesionalisme TNI dan POLRI yang pada kenyataannya memakan waktu cukup lama, sehingga hasilnya belum mampu mengimbangi dinamika perubahan dan tuntutan masyarakat yang serba cepat. Akibatnya di lapangan, pemulihan citra TNI dan POLRI mengalami hambatan yang cukup serius. Apabila hal ini tidak diimbangi dengan tekad yang sungguh-sungguh dari Lembaga Legislatif dan Eksekutif untuk segera melakukan penataan produk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keamanan Nasional dan menuangkannya ke dalam undang-undang yang lebih rinci, bukan hal yang luar biasa apabila TNI dan POLRI pasif dalam menanggapi berbagai situasi konflikyang berkembang di masyarakat.

Undang-undang No. 20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI semula merupakan induk dari UU No. 28/1997 tentang POLRI. Dengan terbitnya Ketetapan MPR No. VI dan VII/MPR/2000 muncul citra seolah-olah UU No. 20/1982 direvisi menjadi UU No. 2 tahun 2002 tentang POLRI dan UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI dalam kedudukan yang setara. Hal ini lebih diperkuat oleh adanya kenyataan bahwa Kapolri dan Menhan berada langsung dibawah Presiden. Pada konteks ini maka permasalahan berawal dari pemisahan TNI dan POLRI yang diterjemahkan secara pragmatis dengan memisahkan istilah Pertahanan Keamanan Negara sebagai satu kesatuan yang utuh menjadi Pertahanan dan Keamanan sebag3i dua idiom yang sama sekali terpisah. Lebih tragis lagi ketika pertahanan hanya menjadi tugas dan fungsi TNI, sedangkan keamanan hanya tugas dan fungsi POLRI saja.

satu produk hukum yang sama dan atau antar produk hukum yang berbeda. Pada awalnya terbit terlebih dahulu TAP MPR yang mengatur TNI dan POLRI yaitu TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI. Inkonsistensi materi yang terkandung dalam kedua TAP tersebut dan UUD 1945 sampai perubahan keempat antaralain:

1) TAP MPR No. VI/MPR/2000,dimuat pada pasal 2 yaitu pada ayat, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Dalam hal keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, TNI dan POLRI harus bekerja sama dan saling membantu. Catatan analisis, penggunaan istilah keamanan disini berbeda dengan istilah yang selama ini digunakan untuk dan oleh POLRI yaitu berperan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Penggunaan istilah ini dapat dilihat pada KUHP, KUHAP, UU tentang POLRI sebelumnya. Pada UUD 1945 pada pasal 30 ayat (4) dinyatakan bahwa POLRI sebagai

alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ... dst. Secara umum

selama ini di Indonesia telah lazim dikenal beberapa istilah baku yaitu pertahanan keamanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari sinilah awal kerancuan penggunaan istillah pertahanan dan keamanan sebagai dua istilah berbeda yang terkandung dalam TAP MPR ini.

2) TAP MPR No. VII/MPR /2000,antara lain menyatakan pada pasal 1 ayat (2), TNI berperan sebagai komponen utama sistem pertahanan negara. Catatan analisis, Istilah ini sama sekali baru sehingga dapat mengaburkan istiiah sebelurnnya dan masih tercantum

dalam pasal 30 yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta(Sishankamrata). Pada pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa POLRI merupakan alat negara yang berperan

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Catatan analisis, kembali di sini digunakan istiiah baku yaitu kamtibmas.

3) UUD 1945 amandemen/perubahankeempat antara pada Bab XII pasai 30 pada ayat (2), dan (4) masing-masing menyatakan bahwa: usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Catatan analisis, dapat member! kesan bahwa sishankamrata terdiri dari sishan (rata) dengan TNI sebagai komponen utama dan siskam (rata) dengan POLRI sebagai komponen utama.

4) UU No, 2 tahun 2002tentang Kepolisian Negara RI mengandung beberapa substansi yang inkonsisten antara lain dapat dibaca pada:

♦ Konsideran menimbang butir b yaitu bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, dan seterusnya diiakukan oleh POLRI. Catatan analisis, diktum ini dapat mengubah operas! keamanan dalam negeri yang selama ini diiaksanakan melalui operasi intelijen, operasi tempur, operasi teritorial dan operasi kamtibmas.

Penggunaan istiiah, pengertian, redaksi, substansi yang tidak konsisten dapat menimbulkan keraguan para pelaksana tugas di lapangan.

2.3 Pertahanan Keamanan Negara

Hakekat Pertahanan Keamanan Negara adalah perlawanan total (semesta) untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara yang penyelenggaraannya disusun dalam sistim pertahanan keamanan nasional. Upaya inididasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemampuan dan tidak kenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah. Dengan demikian, maka perlawanan semesta adalah kesadaran, tekad, sikap, dan pandangan seluruh rakyat Indonesia untuk menangkal, mencegah, menggagalkan dan menumpas setiap ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Bentuk akhir dari perlawanan semesta adalah perang semesta, perlawanan total seluruh potensi dan kekuatan nasiona! terhadap usaha musuh yang akan merampas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan pertahanan keamanan, maka negara menyelenggarakan fungsi-fungsisebagai berikut:

> Memelihara dan meningkatkan Ketahanan Nasional dengan menanamkan serta memupuk kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memasuki sikap mental yang meyakini hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara yang reia berkorban untuk membela bangsa dan negara serta kepentingannya

> Membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan regara, dengan memantapkan kemanunggalan segenap unsur kekuatan pertahanan keamanan negara dengan seluruh Indonesia.

> Mewujudkan seluruh kepulauan Nusantara beserta segenap wilayah yurisdiksi nasionalnya sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan negara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Dari uraian di atas, konsepsi penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan di segala aspek kehidupan secara terpadu, selaras, seimbang dan serasi perlu terus diarahkan guna menciptakan kehidupan keamanan nasional yang semakin mantap; sehingga dapat dikembangkan strategi yang dapat memantapkan dibidang keamanan nasional.

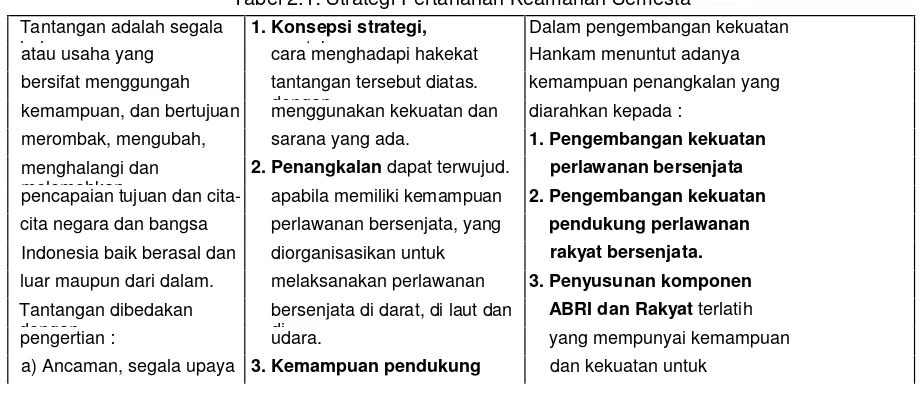

Tabel 2.1: Strategi Pertahanan Keamanan Semesta Tantangan adalah segala

hal

1. Konsepsi strategi, menentukan

Dalam pengembangan kekuatan atau usaha yang cara menghadapi hakekat Hankam menuntut adanya bersifat menggungah tantangan tersebut diatas.

dengan

kemampuan penangkalan yang kemampuan, dan bertujuan menggunakan kekuatan dan diarahkan kepada :

merombak, mengubah, sarana yang ada. 1. Pengembangan kekuatan

menghalangi dan melemahkan

2. Penangkalandapat terwujud. perlawanan bersenjata pencapaian tujuan dan cita- apabila memiliki kemampuan 2. Pengembangan kekuatan cita negara dan bangsa perlawanan bersenjata, yang pendukung perlawanan Indonesia baik berasal dan diorganisasikan untuk rakyat bersenjata. luar maupun dari dalam. melaksanakan perlawanan 3. Penyusunan komponen Tantangan dibedakan

dengan

bersenjata di darat, di laut dan di

ABRI dan Rakyatterlatih

pengertian : udara. yang mempunyai kemampuan

yang bertujuan untuk perlawanan rakyat menghancurkan musuh di merombak atau

mengubah

bersenjata,yaitu Lembaga wilayahnya, di perjalanan, tatanan dan kepentingan Negara dan Pemerintah,

Lembaga

diambang pintu didaratteritorial, negara dan bangsa Masyarakat dan Swasta, diperairan .pedalaman, di pantai Indonesia. sumberdaya untuk dlwujudkan dan didarat serta pedalaman b) Gangguan adalah segala menjadi kekuatan pendukung serta menegakkan dan

usaha yang bertujuan yang memungkinkan perlawanan

men lelihara keamanan untuk mengubah atau berlanjut, Dalam pembinaan dan keten iteraman dan ketertiban menghalangi kebijakan penggunaan kekuatan

perlawanan

mas rarakat di seluruh wilayah negara Indonesia baik rakyat bersenjate dan

pendukung

tan; lafr. melalui kegiatsn ideologi, perlawanan rakyat bersenjata ■i

politik, ekonorni, scsial tersebut harus berpedoman 4. Periyusunan komponen

budaya dan Hankam. kepada : pendukung kekuatan

c) Hambatan adalah segaia a) Kemampuan bertahan secara

perlawanan Rakyat

hal yang dapat mendalam, bersenjata meliputi komponen

menghalangi dan b) Kemampuan dan percaya urusan sipii dan lembaga negara melemahkan usaha

negara

pada kekuatan dan pemerintah, lembaga

dan bangsa Indonesia. sendiri masyarakat dan swasta serta

c) Pengunaan sistem , komponen urusan logistik terdiri persenjataan teknologl dan dari rakyatterlatlhtak

sistem persenjataan sosial bersenjata dan sumber daya secara serasl dan seimbang. beserta kekayaan alam termasuk

Industri dan Jasa. Kekuatan Inl diarahkan kepada tingkat kekustan yang memlliki kemampusn-kemampuan. Sumbsr: Yunnan Yutgm, Lemhenas, 1993; Mardiono, Lemhanas, 1994.

Dari Tabel 2.1 di atas, secara konsepsi operational, kcnsepsi strategi, penangkalan, dan pengembangan kekutan dapatdilakukan sesuai dengan cara yang ditempuh.

DalamKonsepsi strategiadalah:

a. Menangkal ancaman dan gangguan dalam segala bentukdan perwujudan.

Apabila penangkaian tidak berhasil dilaksanakan penghaiauan atau penghancuran terhadap ancaman dan gangguan tersebut diatas.

b. Penangkalan diutamakan dalam mewujudkan keamanan dalam negeri, termasuk keamanan ketenteraman ketertiban umum dan kemudian ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

c. Mencegah timbulnya hambatan, mentiadakan dan memperkecil hambatan yang ada.

Cara penangkalandapatdilakukan dengan Kemampuan perlawanan rakyatdengan cara:

a. Menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan negara dan bangsa dan bangsa Indonesia.

b. Menegakkan hukum dan memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. c. Kemampuan pendukung perlawanan rakyat bersenjata, yaitu Lembaga Negara dan

Dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan dan pendukung perlawanan rakyat bersenjata tersebut harus berpedoman kepada :

a. Kemampuan bertahan secara mendalam, b. Kemampuan dan percaya pada kekuatan sendiri

c. Pengunaan sistem persenjataan teknologi dan sistem persenjataan sosial secara serasi dan seimbang.

Dalam pengembangan kekuatan Hankamnas menuntut adanya kemampuan penangkalan yang diarahkan kepada pengembangan kekuatan perlawanan semesta. Penyusunan komponen ABRI dan Rakyat terlatih yang mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menghancurkan musuh di wilayahnya, di perjalanan, di ambang pintu, di darat teritorial, di perairan pedalaman, di pantai dan di darat serta pedalaman serta menegakkan dan memelihara keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

Penyusunan komponen pendukung kekuatan perlawanan meliputi komponen urusan sipil dan lembaga negara dan pemerintah, iembaga masyarakat danswasta serta komponen urusan logistik terdiri dari rakyat terlatih tak bersenjata dan sumber daya beserta kekayaan alam termasuk Industri dan Jasa. Kekuatan ini diarahkan kepada tingkat kekuatan yang memiliki kemampuan-kemampuan:

> Memelihara keberlangsungan penyelenggaraaan pemerintahan RI. Yang memungkinkan tercapainya pemerataan Hankamrata, sehingga peningkatan dapat dirasakan diseluruh wilayah tanah air.

> Pembinaan faktor geografi menjadi kekuatan Hankamnas, diarahkan untuk mewujudkan kompartimentasi wilayah perlawanan yang memungkinkan perlawanan bersenjata. > Pembinaan faktor sumber daya dan kekayaan alam menjadi kekuatan sumber daya dan

kekuatan kekayaan alam diarahkan untuk mewujudkan kekuatan industri dan Jasa yang tersebar diseluruh wilayah tanah air.

> Pembinaan potensi dan kondisi dinamis berupa Ipoleksosbudhankam di dalam

Bab 3

Posisi yang saling berbeda. Perbedaan posisi itu pada gilirannya akan memicu timbulnya konfiik dalam masyarakat.

Pandangan teori struktural tentang teori konfiik ini memandang struktur daiam masyarakat hanya menimbulkan penindasan dari superordinat pada subordinat, melahirkan ketidakadilan, ketidaksamarataan, dan konfiik. Oieh karena itu, konfiik dan kerusuhan, baik vertikal maupun horizontal tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat yang berstruktur. Kepedulian dari subordinat (pihak yang tertindas) dianggap menimbulkan konfiik baik verbal maupun fisik, bahkan sampai pertumpahan darah, Akan tetapi, bila sistem sosial dalam masyarakat yang berstruktur tersebut berfungsi, kemungkinan besar setiap konfiik yang terjadi dapat di atasi, tidak berkembang menjadi chaostic situation(kekacauan).

Pandangan teori struktural fungsional yang berawal dari hasil pemikiran August Comte (1798-1857) menganggap masyarakat dapat memelihara tatanan sosial {social order) bila semua bagian dari sistem masyarakat berfungsi, artinya ketidakseimbangan bisa terjadi bila bagian-bagian dari sistem terganggu fungsinya. Konfiik dengan segaia akibatnya, termasuk kerusuhan sosial (chaostic situation),dapat terjadi manakala bagian-bagian dari sistem masyarakat terganggu. Misainya, sistem sosial dalam masyarakat, yang memiiiki subsistem-subsistem: status sosial, peran, posisi, norma, nilai dan kontrol sosial, bisa terganggu bila salah satu subsistem terganggu keberfungsiannya. Konfiik, kekerasan dan kerusuhan sosial dapat terjadi biia saiah satu subsistem dari sistem sosiai tidak berfungsi, misainya status sosial (bekerja -tidak bekerja, sekolah - tidak sekolah, peran orang tua), norma dan nilai (pengatur tingkah laku), kontroi sosial (pengawas - pemberi sanksi pada perilaku yang menyimpang), bila subsistem-subsistem sosial tersebut berfungsi, maka sistem sosial berfungsi dan masyarakat berada dalam kesinambungan yang harmonis.

Konfiik dapat dibedakan dari aspek penyebab konfiik tersebut, apakah bersifat fundamental atau accidental. Bila konfiik bersifat fundamental berarti konfiik itu berasal dari perbedaan struktur yang mendasar dan permanen sifatnya pada pihak-pihak yang bertikai. Konfiik yang demikian ini cenderung dapat terjadi berulang-ulang. Sedangkan konfiik yang bersifat accidental berarti konfiik tersebut berasal dari alasan-alasan atau situasi yang kebetuian saja terjadi, sehingga tidak akan berulang di kemudian hari.

Berdasarkan intensitasnya, Holsti mengeiompokkan konfiik ke dalam empat kelas. Kelas dari konfiik tersebut memiiiki karakteristiksebagai berikut (Holsti, 1995:343-345):

1) Konfiik Kelas I

Pihak-pihak yang terlibat bersedia untuk mengadakan negosiasi dan menghormati pihak lain dengan cara yang sesuai. Isu-isu yang ada umumnya mengacu pada kepentingan nyata dan relatif mudah diidentifikasikan. Hasil yang memungkinkan dari konfliksemacam ini umumnya adalah kompromi dan penarikan tuntutan awal.

2) Konfiik Kelas II

Konfiik bergerak ke tingkat intensitas yang iebih tinggi, namun kompromi masih merupakan hasil yang paling memungkinkan dari konfiik kelas II ini.

3) Konfiik Kelas III

Pada tingkat ini hasil yang muncul adalah kebuntuan. 4) Konfiik kelas IV

Pada tahap ini pihak-pihakyang bertikai sudah tidak mau mengikuti iegitimasi dari pihak lain, sehingga negosiasi hampir tidak mungkin diiakukan; pihak yang bertikai memandang kerugian pihak lain sebagai keuntungan pihak lainnya.

masalah; upaya-upaya dalam pencarian penyelesaian serta adanya perubahan dan adaptasi.

Fenomena konflik dan kekerasan sudah berkembang sedemikian rupa dan telah menembus alam budaya masyarakat. Montagu dan Matson mengemukakan: This contemporary, vague-which has been variously labeled "terrorist chick", is cruelty cult, and just plain "Punk" is not limited to the movie built runs like a crimson thread throughout the realm of popular culture all the way. Dalam pemahaman yang lain, kekerasan yang diiakukan pada masa tertentu di Indonesia dipandang sebagai seni mereka dalam menghadapi/menyelesaikan konflik yang ada. Hal itu diiakukan sebagai pembenaran diri atastindakan yang diiakukan oleh massa adalah dengan menilai hukum positif yang ada sebagai konstitusi yang tidak dapat dipercaya lagi. Hal ini tidak hanya terkait dengan masalah-masalah umum, seperti ketimpangan sosial ekonomi dan budaya, ketidakadilan politik dan sektarianisme ideoiogi kehidupan, tetapi juga dalam masalah-masalah yang bersifat individual.

Dari berbagai analisis teori konflik, menunjukkan sumber atau penyebab timbulnya konflik di masyarakat, terutama dilihat dari perbedaan posisi dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

• Konflik sosial bersumber dari adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata. Sebenarnya secara rasional dapat diketahui bahwa tidaklah mungkin untuk dilakukan distribusi kekuasaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat, Oleh karena itu, maka konflik akhirnya menjadi sesuatu yang hampir dapat dipastikan memang wujud dalam kehidupan masyarakat

• Konflik juga dapat berasai daritidak tunduknya individu sebagai pihak yang dikuasai terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak yang sedang berada pada posisi menguasai.

• Konfiik merupakan fungsi dari adanya pertentangan antara penguasa dengan yang dikuasai, dimana penguasa senantiasa ingin mempertahankan"Set of Properties" yang melekat pada kekuasaannya. Sementara itu, yang dikuasai selalu terobsesi untuk mewujudkan perubahan yang dianggapnya merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perbaikan posisi dirinya.

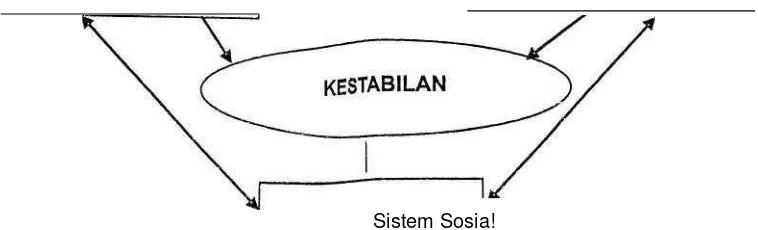

Sistem Sosia!

Gambar 3.2: Kebudayaan Dalam Sbma Kestabilan

Dari gambar diatas, sebuah kestabilan atau disebut juga kerukunan (perihal hidup damai, kesepakatan, saling tenqgang, perasaan bersatu hati dalam perbedaan) ditunjukkan adanya kesepakatan dalam perbedaan etnls, agarna; saling menghormati warga masing-masing dan mengekang diri dari mengintervensi warga etnis lain dan bekerjasama dalam kegiatan yang tidak membawa kerubuhan eksistensi menurut batas demarkasi etnis dan agama masing-masing. Artinya, Kerukunan baru bisa diwujudkan jika ciri masing-masing etnis dan agama tersebut menjadi nilai kebudayaan, norma dan aturan sosia! serta dipersonafikasikan secara mendalam. Dalam hal ini ada 4 hal yang umum tercermin: 1) ada nilai-nilai dasar yang dianut masing-masing warga etnis, memasuki kebudayannya; 2) status dan hak pribadi terjamin; 3) prestise tidak jatuh; 4) Pemilikan dan pencaharian terjamin.

3.2 Penyelesaian Konflik

Penanganan konflik dapat dilakukan dengan mengintesifkan maupun menekan konflik. Apabila kita mampu mengungkapkan suatu konflik terbuka demi pencapaian suatu tujuan maka kita telah mengintensifkan konflik. Salah satu tugas sulit dalam menangani konflik adalah melakukan diagnosis dan mengatasi konflik. Mengingat tidak mungkin menghindari konflik, maka kita seharusnya mengedepankan teknik mengelola konflik hingga bersifat fungsional. Teknik penyelesaian konflik dalam organisasi antara lain problem solving, tujuan tinggi, perluasan sumber daya, penghindaran, pelunakan atau penindasan konflik, kompromi, pemerintah yang otoriter, mengubah variabel struktur, dan mengiden tifikasi musuh atau pesaing bersama. Problem solving process yang dikenal secara luas meliputi identifikasi dan seleksi masalah; analisis masalah; alternatif solusi; memilih dan merencanakan solusi; implementasi solusi; dan evaluasi terhadap solusi.

Mitchell mengartikan manajemen konflik sebagai keseluruhan teknik untuk:

a. Mencegah perkembangan suatu konflik baru ataupun dari konflik yang telah ada.

b. Mencegah dari tindakan konflikyang merusak ataupun yang telah murcul.

c. Menghentikan tindakan konflik yang tidak diinginkan atau memindahkan sumbernya melalui beberapa perjanjian perdamaian atau resolusi konflik.

Ross mengatakan bahwa salah satu strategi dalam memecahkan konflik joint probelm solving. Langkah-langkah yang dapatdilakukan dalam strategiJoint Problem Solving,di antaranya:

► Identification of interests

► Weighting interesis

Setelah kepentingan teridentifikasi, masing-masing pihak memberikan penilaiannya terhadap kepentingannya. Penilaian ini sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan kejujuran masing-masing pihak sehingga dapat dibuat prioritas atas kepentingan-kepentingan yang dihadapi pihak-pihak tersebut.

► Third party asistance and support

Pihak ketiga diperlukan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, membuat usulan prosedur, menerjemahkan keluhan-keluhan kedalam permintaan yang konkrit, membantu pihak-pihak untuk mendefenisikan kepentingan relatif dari masalah yang dihadapi, menyusun agenda, membuat pendapat mengenai isu substansi. Pihak ketiga ini harus bersifat netral agar masing-masing pihak dapat menerima hasilyangdisepakati.

► Effective communication

Pihak-pihak yang terlibat terisolasi dalam persoalan yang tidak membutuhkan dialog secara langsung untuk mencapai solusi, tetapi mereka harus berkomunikasi aktif. Komunikasi ini diperlukan untuk mendefenisikan mengenai isu yang dihadapi bersama.

► Trust that an adversary will keep agreement

Keputusan yang diambil harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu jika ada pihak yang melanggar keputusan tersebut maka sebelum keputusan dijalankan harus dibuat struktur penalti atau sanksi.

Bagaimanapun untuk mengatasi konflik yang sudah terlanjur terjadi dengan karakteristiktertentu, antara lain dapat ditempuh dengan cara:

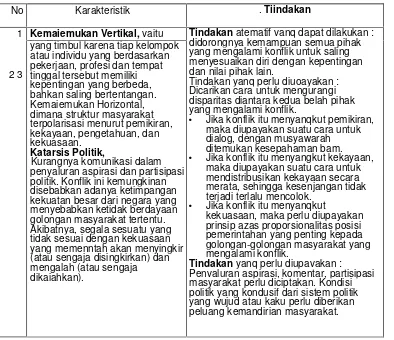

Tabel 3,2: Mengaiasi Konnflik: Karakteristik dan Tindakan

No Karakteristik .Tiindakan

1

2 3

Kemaiemukan Vertikal,vaitu konflik

Tindakanatematif vanq dapat dilakukan : didorongnya kemampuan semua pihak

• Jika konflik itu menyanqkut pemikiran, maka diupayakan suatu cara untuk dialog, dengan musyawarah ditemukan kesepahaman bam. • Jika konflik itu menyangkut kekayaan,

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan, upaya untuk mengatasi konflik dapat diiakukan melalui tindakan:

Diciptakan suatu kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan negara;

Diperlukan adanya ruang publik yang bebas yang berguna sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari seluruh warga negara melalui wacana dan praktisi yang berkepentingan publik,. dan

Perlu diupayakan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak memiliki sifat intervensionis.

3.3 Kebijakan Publik

Konsepsi kebijakan publik merupakan bagian integral dalam proses dan langkah pelaksanaan roda institusi pemerintahan. Kebijakan publik adalah berupa tindakan yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu, atau tidak mengerjakan sama sekali (mendiamkan) sesuatu (whatever government choose to do or not to do).Kegiatan mengambil atau memutuskan kebijakan itu sering juga disebut sebagai pengambilan keputusan(decision making).

Tahapan dalam proses analisis dan pembentukan kebijakan negara atau pemerintah adalah:

1) Policy germination(Penyusunan konsep pertama dari suatu kebijakan). 2) Policy recommendation(Rekomendasi mengenai suatu kebijakan).

3) Policy analysis (Analisis kebijakan, di mana berbagai informasi dan penelaahan dilakukan terhadap adanya rekomendasi suatu kebijakan. Biasanya juga mempertimbangkan berbagai aiternatif implikasi pelaksanaan nya).

4) Policy formulation(Formulasi atau perumusan dari kebijakan yang sebenarnya).

5) Policy decision atau policy approach (Pengambilan keputusan atau persetujuan formal terhadap suatu kebijakan. Biasanya hal ini kemudian disahkan dalam bentukperundang-undangan atau peraturan, legitimasi).

6) Policy implementation(Pelaksanaan kebijakan-kebijakan).

7) Policy evaluation(evaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan). Hal ini dapat dilakukan secara berkala, ataupun pada waktu tertentu. Hasilnya adaiah suatu penyesuaian kebijakan melalui analisis dan formulasi kebijakan baru.

Apapun kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat, apabila tidak diimplementasikan. Ha! Ini disebabkan karena implementasi kebijakan pubiik berusaha mewujudkan kebijakan publik yang bersifat abstrak ke dalam realita. Artinya, pelaksanaan kebijakan publik berusaha menghasilkan sesuatu {outcome) yang dapat dinikmatiterutamaoleh kelompoksasaran (target groups).

Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai getting the job done and doing it. Pelaksanaannya menuntut syarat adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang mana hal ini sering disebut dengan resources. Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang diiakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu. Ada tiga macam aktivttas implementasi

1. Organizational 2. Interpretation 3. Application

Aktivitas pengorganisasian (organization)merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya (resources), unit-unit (units), dan metode-metode (methods) yang mengarah pada upaya merealisasikan kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Aktivitas interprestasi (interpretation) merupakan aktivitas interprestasi (penjeiasan) substansi dari suatu kebijakan daiam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi(application)merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan.

Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan antara lain:

1. Standar dan Tujuan

Dalam setiap kebijakan publik, standar dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada tiap-tiap program. Karena dengan jeiasnya standar dan tujuan kebijakan tadi, maka akan dengan mudah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besarterhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Sumber-sumber penting dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup:

a) Staf; Dalam konteks ini setiap staf harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Disamping itu ia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjsan yang ditanganinya.

b) Dana; Diperlukan untuk membiayai operasional implementasi kebijaksanaan.

c) Informasi; Informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihakyang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

d) Kewenangan; Diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwakebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki.

e) Fasilitas; Merupakan sarana yang digunakan untuk perasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi, antara lain gedung, tanah,dan sarana yang kesemuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. 3. Komunikasi Antar Orqanisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

uniformity) dengan berbagai sumber informasi. Komunikasi kebijakan mencakup dimensi transformasi(transmission),kejelasan(clarity),dan konsistensi(consistency).

4. Disposisi Pelaksan

Disposisi dalam implementasi kebijakan publik ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementors) untuk meiaksanakan kebijakan. Para pelaksana (implementors) tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk meiaksanakan kebijakan tersebut. Cara yang bagaimana para pelaksana (implementors)melakukan keleluasaannya itu, sebagian besartergantung pada kecenderungan (disposition) mereka terhadap suatu kebijakan. Kemudian, sikap mereka itu, akan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

5. Karakteristik Pelaksana/Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini, mencakup aspek-aspek seperti, struktur org3nisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya. Karenanya, struktur birokrasi (bureaucratic structure) mencakup dimensi fragmentasi (fragmentation)dan standar prosedur operasi(Standard operating procedure).

6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Bab 4

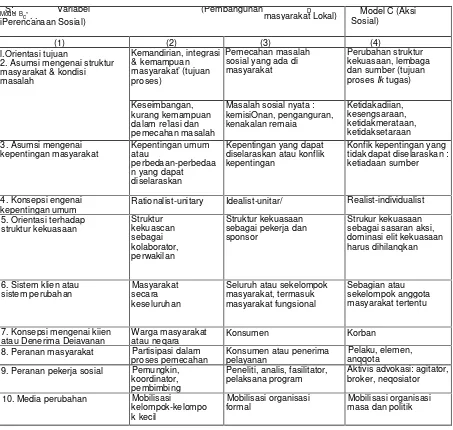

Sedangkan di Australia, Inggris dan beberapa negara Eropa, pembangunan masyarakat disebut sebagai community work, social treatment, social care atau community care (Twelvetress, 1993; Payne, 1986 dalam Suharto, 1997)

Pembangunan masyarakat juga sering didefinisikan secara tumpang tindih. Ketumpangtindihan tersebut berkenaan dengan penggunaan istilah Community Organization dan Community Development.IstilahCommunity Developmentsering merujuk penggunaan di daerah pedesaan(rural) terutama di negara-negara berkembang dengan penekanan utama terhadap penyediaan komponen-komponen kebutuhan dasar kemasyarakatan saperti layanan kesehatan, makanan, air bersih, pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kondisi ekonomi komunitas, pembuatan fasilitas infrastruktur, pembangunan fasilitas perumahan untuk kelompok 'miskin', serta menyiapkan lapangan kerja. Sedangkan istilah Community Organization sering dipergunakan di daerah yang tingkat kehidupannya relatif tinggi dan pelayanan sosialnya relatif telah berkembang dengan baik. Pembangunan masyarakat didalam istilah Community Organization lebih diarahkan untuk mengembangkan atau memperbaiki proses demokrasi yang ada serta mengembangkan konklusi logis dari masalah-masalah yang ada, Tujuan utama dariCommunity Organizationadalah pengembangan 'hargadilf(dignity)dan kepuasan berpartisipasi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, tetapi dari kedua istilah tersebut dapat diambil satu konsep yang sama yaitu sebagai proses yang memfokuskan perhatian kepada aktivitas lokal. Di bawah ini terdapat beberapa definisi tentang pembangunan masyarakat, diantaranya yang dikemukakan oleh Harper & Dunham (1959:525)

"Community Development can be tentatively defined as a process designed to create conditions of economic and sosial progress for the whole community with its active

participation and the fullest possible reliance upon the community is initiative"

Menurut Harper dan Dunham pemberdayaan masyarakat lebih merujuk kepada perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan dengan menggunakan partisipasi aktif yang didasari inisiatif masyarakat. Walaupun dalam kenyataannya, pembangunan masyarakat seharusnya tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta tetap terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang bertumpu pada rakyat, tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya (Hikmat, 2005).

Definisi lain yang diterima secara luas dikemukakan oleh PBB:

Istilah "Community Development" menunjukan digunakannya berbagai pendekatan dan teknik dalam suatu program tertentu pada masyarakat-masyarakat lokal sebagai kesatuan tindakan dan mengusahakan perpaduan diantara bantuan yang berasal dari luar dengan keputusan dan upaya masyarakat lokal yang diorganisasi. Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong prakarsa dan kepemimpinan lokal sebagai sarana perubahan primer. Sutarso (2005:149)

Cary (1970) menjeiaskan empat arah didalam memahami pembangunan masyarakat, yaitu sebagai suatu proses, metode,program dan sebagai suatugerakan.

Sebagai suatu proses,community developmentmerupakan suatu bentukaktivitasyang tunduk secara baik kepada suatu definisi dan pengukuran yang dinyatakan dalam

dan luar kepada kondisi dimana masyarakat loka! merumuskan metode-rnetode untuk rnenggunakan secara maksimum sumber-sumber mereka sendiri.

Community development sebagai suatu metcde merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan, sebagai pedoman atau arah untuk bekerja sama supaya dapat mencapai tujuan menekankan pada beberapa tujuan khusus. Perencana-perencana pusat, pengembang-pengembang ekonomi, dan para profesional yang mewakili berbagai bidang, memandang pengembangan masyarakat akan membantu masyarakat untuk mencapai secara nyata tujuan-tujuan yang diinginkan mereka. Community development sebagai suatu program, merupakan serangkaian prosedur yang berisikan tentang berbagai aktivitas dengan membawa prosedur-prosedur aktivitas yang dipandang baik atau sempurna. Sebagai gambaran adaiah pelaksanaan sejumlah proyek-proyek kecil sebagai basis untuk program-program pengembangan yang Iebih luas.

Pembangunan masyarakat baik sebagai sebuah proses, metode, program maupun sebuah gerakan harus mampu mengadakan perubahan terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat. Peningkatan dari sebuah keadaan yang stagnan ke keadaan yang relatif maju, keadaan dari tidak berdaya menjadi Iebih berdaya dengan tujuan utama menolong masyarakat agar mereka mampu menolong dirinya sendiri (help people to help themselves), walaupun didalam kenyataannya peran agen perubah dari luar masyarakat masih tetap penting dan dominan.

Pembangunan masyarakatbaiksebagai proses, metode, program, dan gerakan sejatinya mempunyai tujuan-tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang hendak dicapai berdimensi luas bukan hanya sekedar peningkatan kehidupan individu tetapi lebih jauh pencapaian peningkatan kualitas masyarakat baik didalam konteks komunitas maupun negara. Herbert 3. Rubin dan Irene S. Rubin mengemukakan bahwa pembangunan masyarakat yang sukses hendaknya mencapai lima tujuan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas kehidupan, termasuk pemecahan berbagai permasalahan secara bersama-sama;

2. Mengurangi tingkat ketidaksetaraan sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan, rasisme, dan seksualisme;

3. Melatih dan memperkenalkan nilai-nilai demokrasi, sebagai bagian dari proses pengorganisasian dan sebagai "outcome" dari pembangunan masyarakat;

4. 'Memungkinkan' orang agar mampu mengembangkan potensinya sebagai seorang individu.

5. Menciptakan rasa kebersamaan didalam masyarakat, sehingga orang-orang merasa lebih memasyarakat, tidak hanya sebagai seorang individu. (Rubin & Rubin, 1992:10)

Tujuan lainnya dari aktivitas pembangunan masyarakat dikemukakan oleh Felix G, Rivera &JohnL.Er!ich, yaitu:

"Community Development refers to efforts to mobilize people who are directlyaffected by a community condition (that is the "victim", the unaffiliated, the unorganized, and the non participatory) into groups and organizations to enable them to take action on the sosial problems and issues that concern them. A iypical feature of these efforts is the concern with building new organization among people who have not been previously organized to take sosial action on an problem".

(Rivera & Erlich, rut)

4.1.2 Prinsip dan Pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat

Terdapat lima prinsip dasar yang sangat penting bagi mereka yang berminat kepada pengorganisasian ataupun pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsiptersebutadalah:

1. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengan hal tersebut dimana pengorganisasian (ataupun pengembangan) masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan kehidupan masyarakat, dan tidak dilakukan hanya untuk segmen tertentu dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya untuk aspek kesehatan, rekreasi, ataupun kesejahteraan dalam arti sempit.

2. Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat, dimana tidak hanya menekankan pada pendekatan multiprofesi, tetapi juga multi iapisan profesi (multi vocational), karena disini diperlukan adanya keterlibatan layanan yang sub professional, selain layanan yang profeisonal.

3. Kebutuhan akan adanyacommunity worker serba bisa(multi purpose) pada wilayah pedesaan, dimana petugas harus mampu bekerja pada berbagai basis pekerjaanyang berbeda.

4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, para petugas haruslah benar-benar tulus ingin mengembangkan masyarakat yang ada, bukan sekedar memperkenalkan ataupun tnembawa teknoiogi yang baru ke masyarakat.

5. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilaksanakan bersama masyarakat dan bukan sekedar untuk masyarakat. Dunham (1958:252-253 dalam Adi, 2003)

Kelima prinsip ini telah menjadi bagian yang esensial didalam upaya-upaya pembangunan masyarakat. Seorangcommunity workerdituntut disamping harus menguasai berbagai keahlian juga harus selalu memperhatikan dan menghormati kearifan nilai-nilai budaya lokal sebagai cerminan akumulasi pegetahuan masyarakat secara turun-temurun. Oleh karena itu adagium yang dipakai didalam pembangunan masyarakat adalah bekerja bersama masyarakat (working with people) dan bukan bekerja untuk masyarakat(working for people),hal ini sesuai dengan prinsip kelima. Dengan prinsip ini seorang community worker menempatkan diri secara setara dengan masyarakat dan bertindak sebagai teman(partner)yang bersedia belajar bersama masyarakat dan tidak bersifat menggurui. Pada dasarnya terdapatdua pendekatan didalam upaya pembangunan masyarakat yaitu pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif (Batten dalam Adi, 2003). Kedua pendekatan ini bersifat situasional dan harus dilakukan penyesuaian sesuai setting masyarakat yang dihadapi. Kedua pendekatan ini mengacu kepada tingkat kemajuan dan potensi yang ada di masyarakat baik yang telah didayagunakan ataupun belum didayagunakan.

Pendekatan direktif (directive approach) dilakukan berlandaskan asumsi hahwa community worker tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Community worker yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya, dan selanjutnya menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, prakarsa dan pengambilan keputusan berada di tangan community worker.

penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Di dalam penerapannya, pemilihan antara pendekatan direktif dan non-direktif perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakatnya, Masyarakat yang sudah mampu mendayagunakan potensi yang dimiliki perlu didekati dengan pendekatan non-direktif, tetapi bagi masyarakat yang relatif "belum berkembang" maka pemilihan pendekatan pada awalnya lebih diarahkan pada pendekatan direktif.

Komunitas yang Relatif 'tsrbslakang'

komunitas yang relatif lebih 'maju'