PERBEDAAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PADA MASA PENSIUN DITINJAU DARI STATUS PERNIKAHAN

Antonius Mei Setyabudi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kesejahteraan psikologis pada masa pensiun yang ditinjau dari status pernikahan. Variabel kesejahteraan psikologis terdiri dari enam dimensi yaitu penerimaan diri, hubungan yang positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan dalam hidup, dan pertumbuhan pribadi. Subjek penelitian ini berjumlah 80 orang pensiunan yang terdiri dari 40 orang dari kelompok menikah dan 40 orang dari kelompok janda/duda dengan menggunakan metode pengambilan sampel convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala kesejahteraan psikologis yang dikembangkan oleh peneliti. Skala kesejahteraan psikologis ini terdiri dari 38 item dengan nilai reliabilitas alpha berstrata sebesar 0,893 (αs = 0,893). Penelitian ini merupakan penelitian

kuantitatif dengan teknik analisis uji beda mann-whitnney u test. Hasil uji beda kesejahteraan psikologis antara kelompok menikah dan kelompok janda/duda diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,467 (p > 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kesejahteraan pada masa pensiun yang ditinjau dari status pernikahan.

THE DIFFERENCES OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN RETIREMENT THAT REVIEWED FROM THE MARITAL STATUS

Antonius Mei Setyabudi

ABSTRACT

The purpose of this study was to understand the differences between psychological well-being in retirement that reviewed from the marriage status. Psychological well-being is concluded of six dimensions: self acceptance, positive relations with others, autonomy, enviromental mastery, purpose of life, and personal growth. There was 80 subjects that had been retired with 40 subjects from the married group and 40 subjects from the widows that obtained with sampling methods convenience sampling. The data obtained from well-being psychology scales that developed by researcher. The well-being scales included 38 items with reliability of alpha stratified 0,893 (αs = 0,893). This study was quantitative difference

test with mann-whitnney u test. The result from well-being between married group and widows group showed the significancy 0,467 (p>0,05). The result showed that there was no differences between the well-being on the retired stage that reviewed from the marriage status.

PERBEDAAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PADA MASA PENSIUN DITINJAU DARI STATUS PERNIKAHAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Disusun oleh :

Antonius Mei Setyabudi

NIM : 119114114

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

iv

HALAMAN MOTTO

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Semua hasil dari usaha dan kerja keras ini, aku persembahkan untuk

Tuhan Yesus Kristus; sumber kekuatan dan penolongku

Bunda Maria; Bunda yang terkasih

St. Antonius, St. Yoseph, dan St. Yohanes De Britto; pelindung dan

penyemangatku

Bapak, Ibu, dan Adik; yang selalu menjadi motivasi dan semangatku

Sahabat-sahabatku dan seluruh orang yang kukasihi,

vii

PERBEDAAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PADA MASA PENSIUN DITINJAU DARI STATUS PERNIKAHAN

Antonius Mei Setyabudi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kesejahteraan psikologis pada masa pensiun yang ditinjau dari status pernikahan. Variabel kesejahteraan psikologis terdiri dari enam dimensi yaitu penerimaan diri, hubungan yang positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan dalam hidup, dan pertumbuhan pribadi. Subjek penelitian ini berjumlah 80 orang pensiunan yang terdiri dari 40 orang dari kelompok menikah dan 40 orang dari kelompok janda/duda dengan menggunakan metode pengambilan sampel convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala kesejahteraan psikologis yang dikembangkan oleh peneliti. Skala kesejahteraan psikologis ini terdiri dari 38 item dengan nilai reliabilitas alpha berstrata sebesar 0,893 (αs = 0,893). Penelitian ini merupakan penelitian

kuantitatif dengan teknik analisis uji beda mann-whitnney u test. Hasil uji beda kesejahteraan psikologis antara kelompok menikah dan kelompok janda/duda diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,467 (p > 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kesejahteraan pada masa pensiun yang ditinjau dari status pernikahan.

viii

THE DIFFERENCES OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN RETIREMENT THAT REVIEWED FROM THE MARITAL STATUS

Antonius Mei Setyabudi

ABSTRACT

The purpose of this study was to understand the differences between psychological well-being in retirement that reviewed from the marriage status. Psychological well-being is concluded of six dimensions: self acceptance, positive relations with others, autonomy, enviromental mastery, purpose of life, and personal growth. There was 80 subjects that had been retired with 40 subjects from the married group and 40 subjects from the widows that obtained with sampling methods convenience sampling. The data obtained from well-being psychology scales that developed by researcher. The well-being scales included 38 items with reliability of alpha stratified 0,893 (αs = 0,893). This study was quantitative difference

test with mann-whitnney u test. The result from well-being between married group and widows group showed the significancy 0,467 (p>0,05). The result showed that there was no differences between the well-being on the retired stage that reviewed from the marriage status.

x

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Krisus atas penyertaanNya hingga

penulisan skripsi dengan judul “Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Pada Masa

Pensiun Ditinjau Dari Status Pernikahan” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selama penulisan skripsi ini, penulis merasa banyak mendapat bantuan baik

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. T. Priyo Widianto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Psikologi Program

Studi Psikologi Universitas Sanata Dharma.

2. Bapak P. Eddy Suhartanto, M.Si. selaku Kepala Program Studi Psikologi

Universitas Sanata Dharma.

3. Ibu Debri Pristinella, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberikan dukungan dan motivasi serta yang selalu mengingatkan untuk

menyelesaikan skripsi.

4. Bapak T.M. Raditya Hernawa M.Psi. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

selalu memberikan dukungan, nasehat, kritik dan saran serta diskusi yang

sangat membantu dalam pengerjaan skripsi hingga dapat selesai dengan baik.

5. Suster Lidwina Tri Ariastuti, FCJ S.Pd., M.A. yang telah berkenan meluangkan

waktu untuk diskusi, sharing, dan dukungan untuk penulis hingga dapat

xi

6. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi yang telah mendidik dan memberikan

banyak ilmu, tidak hanya Ilmu Psikologi saja namun juga mengenai nilai-nilai

kehidupan.

7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma atas

segala bantuan yang diberikan.

8. Bapak Budiman selaku pengurus P2TEL Magelang, Bapak Mohadi selaku

Ketua IKPLN Yogyakarta, Bapak Pramono selaku pengurus Persekutuan Doa

BPN & Notaris Yogyakarta, Bapak Darmadi selaku pengurus PWRI

Yogyakarta, dan seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam proses

perizinan dan penyebaran kuisioner skripsi.

9. Bapak-Ibu pensiunan yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner.

10.Kedua orang tuaku, Yohanes Suhartaya S. dan Natalia Naning K., yang tidak

henti-hentinya untuk selalu memotivasi, menyemangati, mengingatkan dan

mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi.

11.Thomas Novian J.S., adik dan juga sahabat yang walaupun terkesan cuek

namun masih memberikan kepeduliannya dan mendukung dalam progress

skripsi penulis. Selanjutnya adalah tanggung jawabmu, pion ora ana mundur

e!

12.Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah

mendukung penulis.

13.Teman-teman alumni De Britto 2011 yang selalu saja dapat menjadi motivasi

bagi penulis untuk memberikan yang terbaik untuk diri sendiri maupun orang

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN MOTTO ... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... vi

ABSTRAK ... vii

ABSTRACT ... viii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN ... ix

KATA PENGANTAR ... x

DAFTAR ISI ... xiii

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 10

C. Tujuan Penelitian ... 10

D. Manfaat Penelitian ... 10

BAB II LANDASAN TEORI ... 12

xiv

1. Pengertian Kesejahteraan Psikologis ... 12

2. Dimensi Kesejahteraan Psikologis ... 14

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis ... 20

B. Status Pernikahan ... 29

1. Menikah ... 29

2. Janda/Duda ... 30

C. Masa Pensiun ... 31

1. Pengertian Masa Pensiun ... 31

2. Permasalahan Dalam Masa Pensiun ... 34

3. Mengatasi Permasalahan Dalam Masa Pensiun ... 35

D. Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Pada Masa Pensiun Ditinjau Dari Status Pernikahaan ... 38

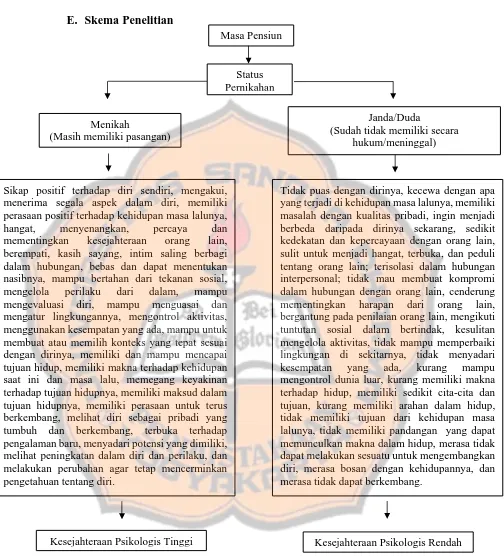

E. Skema Penelitian ... 41

F. Hipotesis ... 42

BAB III METODE PENELITIAN ... 43

A. Jenis Penelitian ... 43

B. Identifikasi Variabel Penelitian ... 43

C. Definisi Operasional ... 43

D. Subjek Penelitian ... 44

E. Metode dan Alat Pengambilan Data ... 45

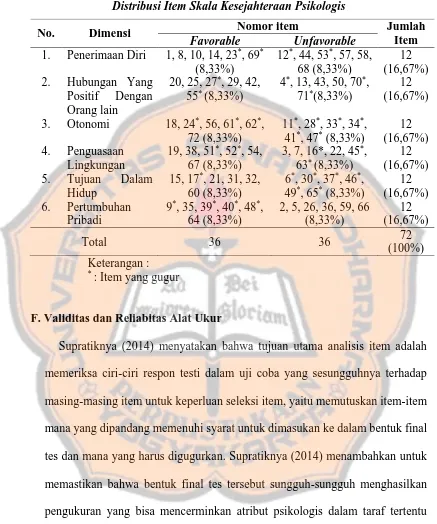

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur ... 47

1. Validitas ... 48

xv

3. Daya Diskriminasi Item ... 49

G. Pengujian Alat Ukur Penelitian ... 49

1. Uji Coba Alat Ukur Penelitian ... 49

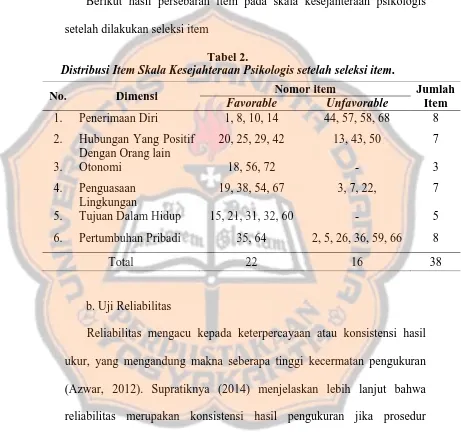

2. Hasil Uji Coba Alat Ukur ... 50

H. Metode Analisis Data ... 54

1. Uji Asumsi ... 54

2. Uji Hipotesis ... 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 56

A. Pelaksanaan Penelitian ... 56

B. Deskripsi Subjek Penelitian ... 57

C. Deskripsi Data Penelitian ... 58

D. Hasil Analisis Data ... 60

1. Uji Asumsi ... 60

2. Uji Hipotesis ... 61

E. Pembahasan ... 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 67

A. Kesimpulan ... 67

B. Keterbatasan Penelitian ... 67

C. Saran ... 68

DAFTAR PUSTAKA ... 70

xvi DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Distribusi Item Skala Kesejahteraan Psikologis ... 47

Tabel 2 : Persebaran Item Skala Kesejahteraan Psikologis ... 52

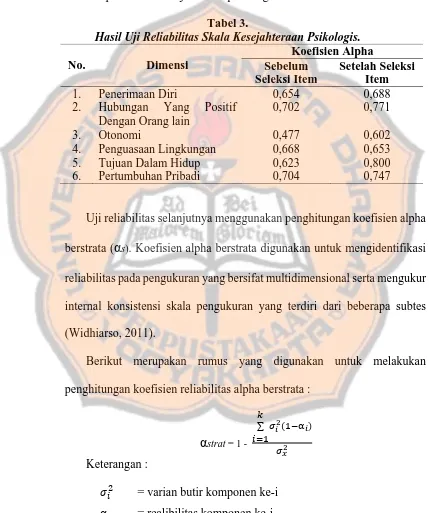

Tabel 3 : Hasil Uji Reliabilitas Skala Kesejahteraan Psikologis... 53

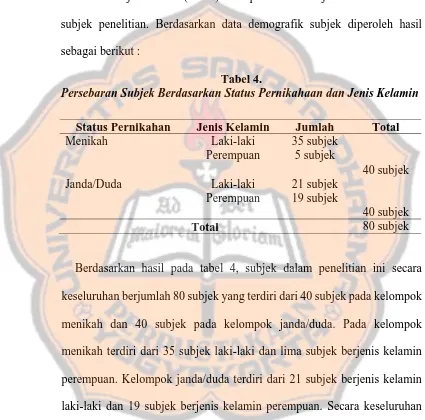

Tabel 4 : Persebaran Subjek Berdasarkan Status Pernikahaan ... 57

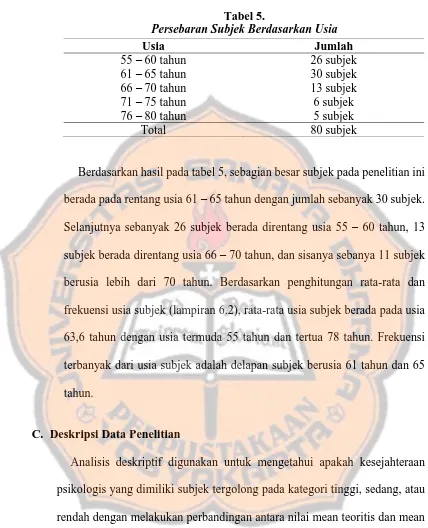

Tabel 5 : Persebaran Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin ... 58

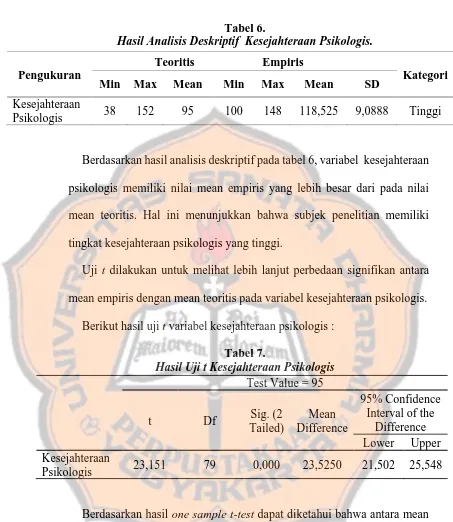

Tabel 6 : Hasil Analisis Deskriptif Kesejahteraan Psikologis ... 59

Tabel 7 : Hasil Uji t Kesejahteraan Psikologis... 59

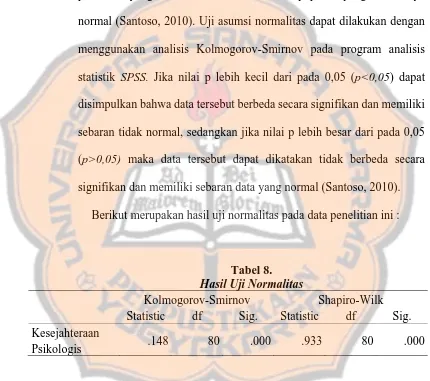

Tabel 8 : Hasil Uji Normalitas ... 60

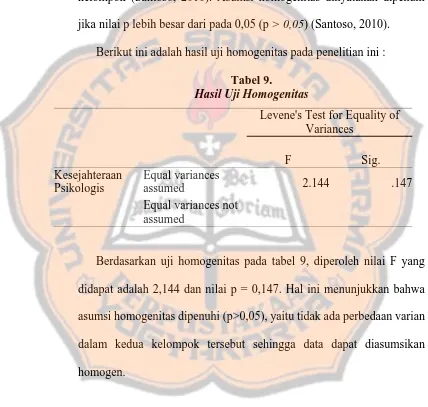

Tabel 9 : Hasil Uji Homogenitas ... 61

xvii DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Alur Hubungan Status Pernikahan Dengan Kesejahteraan

xviii DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Blueprint Skala Kesejahteraan Psikologis ... 76

Lampiran 2. Skala Try out ... 84

Lampiran 3. Skala Penelitian ... 94

Lampiran 4. Uji Reliabilitas Skala ... 102

Lampiran 5. Uji Koefisien Alpha Berstrata (varian item komponen dan skor total) ... 107

Lampiran 6. Data Deskriptif Subjek Penelitian ... 111

Lampiran 7. Deskriptif Data Penelitian (one sample t-test) ... 116

Lampiran 8. Uji Normalitas dan Homogenitas ... 118

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan April tahun 2014 merilis Indeks

Kebahagiaan (Happiness Index) masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil

indeks tersebut, tingkat kebahagiaan rakyat Indonesia berada pada level

68,28% yang artinya rata-rata orang Indonesia masuk ke dalam kategori

bahagia. Nilai indeks ini mengalami kenaikan daripada tahun 2013 yang hanya

65,11% (Suyanto, 2015). Hidup bahagia dan sejahtera memang merupakan

cita-cita setiap orang, termasuk karyawan yang memiliki kehidupan di masa

pensiun (Deil, 2014). Namun, hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi

karyawan yang memiliki batas usia pensiun tertentu (BBC Indonesia, 2010).

Usia pensiun yang berkisar antara 50-55 tahun pada pegawai negeri sipil

(PNS) dan 56 tahun pada pegawai swasta dikatakan masih terlalu muda (BBC

Indonesia, 2010). Sebagian besar orang memiliki keinginan menolak pensiun

dengan berbagai alasan, bahkan jika memungkinkan mereka ingin terus aktif

bekerja atau menunda kehadiran masa pensiun (Suardiman, 2011). Hal ini tidak

lepas dari keinginan mereka agar dapat tetap memenuhi kebutuhan yang lebih

baik serta mempertahankan kualitas hidup (Afriyadi, 2014).

Masa pensiun merupakan fase menuju dewasa akhir yang ditandai

dengan mulai menurunnya produktivitas seseorang serta diharapkan untuk

Satiningsih, 2012). Masa pensiun juga dapat dikatakan sebagai tahap terakhir

dari tahap perencanaan karir yaitu tahap penarikan diri. Pada tahap ini,

seseorang lebih fokus pada meninggalkan karir, meninggalkan kelekatan pada

organisasi dan menghadapi tekanan secara fisik, psikologis maupun sosial pada

masa pensiun (Apsari, 2012).

Safitri (2013) menjelaskan, bagi beberapa orang masa pensiun

merupakan masa yang kurang menyenangkan karena adanya perubahan dalam

kehidupannya seperti perubahan pendapatan ekonomi, aktivitas sehari-hari,

dan lingkungan pergaulan. Masa pensiun bahkan sering dipandang sebagai

masalah bahkan musibah bagi penerimanya hingga dapat menimbulkan stres

(Suardiman, 2011). Berkurangnya kontak sosial seperti teman kerja, relasi, dan

orang-orang di luar rumah menjadi pemicu munculnya stres ketika menghadapi

masa pensiun. Hal ini membuat individu yang melalui masa pensiun cenderung

rentan terhadap berbagai permasalahan yang timbul karena masa transisi dari

bekerja ke masa pensiun (Suardiman, 2011).

Anggi (2004, dalam Trisusanti & Satiningsih, 2012) menggambarkan

bahwa seseorang yang pada masa pensiunnya memiliki masalah, pada dasarnya

memiliki kondisi mental yang tidak stabil, konsep diri yang negatif serta

kurangnya rasa percaya diri yang berkaitan dengan kompetensi diri dan

keuangan. Maka dari itu, diperlukan penyesuaian dan persiapan untuk

menghadapi masa pensiun ini baik secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi

Aspek psikologis menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi

orang-orang yang akan menjalani kehidupan di masa pensiunnya (Shultz &

Wang, 2011). Fakta bahwa permasalahan pada aspek fisik dan finansial jauh

lebih terlihat bagi kebanyakaan orang membuat aspek psikologis sering kali

diabaikan (Shultz & Wang, 2011). Terlebih lagi bila dikaitkan dengan

kebahagiaan diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep

kebahagiaan yang tidak hanya berdasarkan pada aspek materialistik saja, tetapi

juga melihat dari arti kebahagiaan dalam konsep eudaimonia yaitu kebahagiaan

yang bertumpu pada pengembangan diri (Amalia, 2015).

Santrock (dalam Apsari, 2012) menjelaskan bahwa saat seseorang

menjalani masa pensiun, mereka akan mengalami beberapa perubahaan yang

tidak terduga dan akan menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

Moen (2001, dalam Kim & Moen, 2002) menambahkan, perubahan ini tidak

hanya sekedar transisi kehidupan semata, namun juga perkembangan individu

serta perubahan bentuk sosial psikologis yang berhubungan dengan fisik serta

kesejahteraan psikologis (psychological well-being). Lebih lanjut lagi menurut

Kim dan Moen (2002), pensiun dari pekerjaan dapat membuat seseorang

mengalami tekanan psikologis. Namun, disisi lain pensiun dari pekerjaan juga

diyakini mampu mengurangi ketegangan dan beban kerja yang berlebih,

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis (psychological

well-being) (George, 1993; Elder, 1995; Moen, 2001 dalam Kim & Moen, 2002).

Kesejahteraan psikologis merupakan kemampuan individu untuk dapat

diri, mampu menghadapi tekanan sosial, serta mampu merealisasikan potensi

yang dimiliki sehingga dapat memiliki arti dalam hidupnya (Ryff & Keyes

dalam Anggraeni & Jannah, 2014). Individu yang memiliki skor kesejahteraan

psikologis yang tinggi digambarkan sebagai individu yang memiliki perasaan

bahagia, merasa berguna, puas terhadap kehidupannya, dan mendapat

dukungan dari orang-orang disekitar (Winefield, Gill, Taylor, & Pilkington,

2012).

Ryff dan Singer (1998, dalam van Dierendonck, Díaz,

Rodríguez-Carvajal, Blanco, & Moreno-Jiménez, 2008) menjelaskan bahwa kesejahteraan

psikologis memberikan pandangan baru bahwa mental yang sehat tidak hanya

berdasarkan dari tidak munculnya penyakit namun juga munculnya sesuatu

yang positif dalam diri seseorang. Adanya kesejahteraan psikologis akan

membuat seseorang menyadari akan potensi yang dimiliki, meningkatkan

kualitas hubungan interpersonal yang baik, dan tujuan dalam hidup (Ryff 1989,

dalam Eldeleklioglu, Yilmaz, & Gultekin, 2010). Hal ini akan mendorong

seseorang tidak hanya mendapatkan kebahagiaan semata namun juga berusaha

untuk mencapai kesempurnaan terhadap potensi diri yang dimiliki (Ryff &

Singer, 1998, 2000 dalam Aprianti, 2012).

Gagasan kesejahteraan psikologis dirumuskan oleh Ryff berdasarkan

beberapa pandangan terhadap fungsi psikologis secara positif (positive

psychological functioning) yang menggabungkan konsep self-realization milik

Maslow, fully functioning people milik Roger, maturity milik Allport, dan

et al., 2010). Selain itu, Ryff (1989) juga menambahkan perspektif tahap

perkembangan dalam kehidupan untuk mendefinisikan kesejahteraan psikologi

dengan menekankan perbedaan tantangan yang dihadapi dalam setiap tahapan

siklus hidup. Ryff (1989) juga menambahkan kriteria mental yang sehat milik

Jahoda yang tidak hanya mendefiniskan well-being sebagai tidak munculnya

penyakit namun juga memberikan definisi secara luas apa makna kesehatan

psikologis yang baik.

Konsep kesejahteraan psikologis kemudian diformulasikan oleh Ryff ke

dalam enam dimensi untuk mengungkapkan fungsi psikologis yang positif

pada individu (van Dierendock et al., 2008; Trisusanti & Satiningsih, 2012).

Dimensi kesejahteraan psikologis antara lain penerimaan diri

(self-acceptance), hubungan yang positif dengan orang lain (positive relations with

other people), otonomi (autonomy), penguasaan lingkungan (environmental

mastery), tujuan dalam hidup (purpose in life), dan pertumbuhan pribadi

(personal growth) (Ryff & Keyes, 1995; Eldeleklioglu et al., 2010; Anggreani

& Jannah, 2014).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan

psikologis individu (Aprianti, 2012). Faktor tersebut antara lain usia, jenis

kelamin, kebudayaan, status sosial, pengalaman hidup dan sejarah hidup (Ryff,

1996). Ryff (2014) menambahkan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

terbentuknya kesejahteraan psikologis individu adalah pengalaman

berkeluarga yang berkaitan dengan status pernikahan (marital status). Individu

hidup (purpose in life) dibandingkan dengan mereka yang berstatus berpisah

atau bercerai, janda, dan tidak pernah menikah (Ryff, 2014). Selain itu,

individu yang berstatus cerai dan tidak pernah menikah memiliki skor total

yang rendah dengan keseluruhan dimensi pada skala kesejahteraan psikologis.

Namun, pada kelompok wanita yang berstatus janda dan tidak pernah menikah

memiliki skor total yang lebih tinggi dari pada laki-laki dengan status

pernikahan yang sama pada skala kesejahteraan psikologis (Ryff, 2014).

Namun sebagai catatan, individu dengan penguasaan lingkungan, harga diri

serta optimisme yang tinggi lebih mampu untuk beradaptasi terhadap

kehilangan pasangannya (Ryff, 2014).

Marks (1996) berpendapat bahwa ada dua hipotesis untuk menjelaskan

mengenai efek perbedaan status pernikahan terhadap well-being individu yaitu

hipotesis seleksi sosial (social selection hypothesis) dan hipotesis sebab-akibat

sosial (social causation hypothesis). Hipotesis seleksi sosial menjelaskan

bahwa seseorang yang sehat secara mental dan emosi lebih mungkin memilih

pasangannya untuk menikah dan lebih mungkin dipilih untuk menikah dari

pada seseorang yang tidak sehat secara mental dan emosi (Marks, 1996).

Sebagai hasil dari hipotesis tersebut, individu yang menikah lebih

menunjukkan profil psikologis yang lebih baik dari pada yang tidak pernah

menikah (Marks, 1996).

Hipotesis mengenai sebab-akibat sosial (social causation hypothesis)

berpendapat bahwa aspek pernikahan membuat seseorang lebih memiliki

1996) menyatakan bahwa orang yang tidak menikah lebih rentan terhadap

hal-hal berkaitan dengan beban hidup seperti misalnya isolasi sosial dari pada

orang yang menikah. Hal ini menjelaskan kenapa mereka yang tidak menikah

memiliki skor yang tinggi pada pengukuran tingkat depresi dari pada

responden yang menikah (Marks, 1996).

Lowenthal dan Haven (1968, dalam Marks, 1996) menjelaskan lebih

lanjut bahwa memiliki hubungan yang intim dengan orang kepercayaan

memberikan pengaruh yang kuat terhadap well-being individu. Hubungan

dengan orang kepercayaan tersebut dapat muncul dalam pertemanan atau

hubungan keluarga, dan diharapkan hubungan tersebut dapat memberikan

dampak terhadap kesehatan mental (Marks, 1996). Dukungan emosional yang

intim, kesempatan untuk pembukaan diri, dan kepercayaan menjadi bagian dan

karakteristik yang penting untuk pasangan dalam pernikahan modern (Rossi &

Rossi, 1990 dalam Marks, 1996). Berger dan Kellner (1964, dalam Marks,

1996) mengatakan bahwa pasangan yang baru saja menikah secara interaktif

menciptakan rasa berbagi terhadap realita dan pemaknaan sosial yang menjadi

pondasi penting terhadap terbentuknya kesejahteraan psikologis.

Disisi lain, orang dewasa yang masih lajang atau tanpa pasangan secara

umum memiliki permasalahan dalam menjalin relasi yang akrab dengan orang

dewasa lainnya, menghadapi kesepian, dan menemukan posisi yang sesuai

dalam masyarakat yang berorientasi pada pernikahan (Koropeckjy-Cox, 2009,

dalam Santrock 2012). Stres juga menjadi masalah yang biasa dihadapi pada

Sedangkan dalam kasus perceraian, pasangan yang menceraikan mungkin

memandang bahwa perceraian sebagai jalan keluar dari relasi yang tidak

dicapai (Santrock, 2012). Sebaliknya, pasangan yang diceraikan mungkin

memandang perceraian sebagai sebuah pengkhianatan atau mengakhiri sebuah

relasi yang telah dibangun, yang melibatkan komitmen dan kepercayaan

(Santrock, 2012).

Bagaimana individu menginterpretasikan pengalaman yang mereka

miliki merupakan kunci yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis

yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa status pernikahan baik itu menikah,

maupun janda/duda (bercerai atau pasangannya meninggal) merupakan

pengalaman dalam kehidupan setiap individu yang dapat memberikan

pengaruh terhadap terbentuknya kesejahteraan psikologis terutama dalam

menghadapi masa pensiun di mana kehadiran pasangan akan memberikan

dukungan sosial sebagai dasar dari rasa kebermaknaan individu yang

merupakan bagian penting terbentuknya kesejahteraan psikologis (Ryff, 1995).

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Marks (1996) bahwa seseorang yang

menikah lebih memiliki kepercayaan dalam keluarga dikarenakan kehadiran

pasangan dapat memenuhi peran sebagai bagian dari dukungan sosial.

Penelitian Soulsby dan Bennett mengenai peranan dukungan sosial

(2015) menemukan bahwa individu yang kurang mendapat dukungan sosial

dari pasangannya (janda/duda, bercerai dan tidak menikah) jauh memiliki

kondisi psikologis yang buruk dari pada yang memiliki pasangan (menikah).

dukungan sosial terutama dari pasangan dapat membantu individu untuk

mengatasi stres (coping stress) baik langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan penjabaran diatas muncul pertanyaan apakah perbedaan

status pernikahan antara menikah dan janda/duda, yang dilihat dari kehadiran

pasangan, mempengaruhi tingkat kesejahteraan pada karyawan yang telah

pensiun. Pertanyaan tersebut akan dijawab melalui ada tidaknya perbedaan

kesejahteraan psikologis pada masa pensiun ditinjau dari status pernikahan.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena pada penelitian

sebelumnya, belum secara khusus melihat kesejahteraan psikologis pada

kelompok yang telah menghadapi masa pensiun. Selain itu, penelitian yang

dilakukan sebelumnya belum memberikan gambaran terhadap budaya timur

yang lebih kolektif di mana orang-orang lebih menghidupi nilai-nilai

keharmonisan dalam kelompok, koperatif, solidaritas, saling bergantung satu

sama lain, dan mengedepankan hubungan dengan orang lain daripada budaya

barat yang cenderung lebih individualis (McAdams, 2006).

Budaya timur terutama yang berada di kawasan Asia Timur dan Asia

Tenggara, memandang pernikahan sebagai suatu hal yang sakral, suci dan

normatif (Jones, 2010). Retherford dan Ogawa (2006, dalam Jones, 2010)

menambahkan pasangan memiliki peran dalam meningkatkan kontak dengan

sosial. Apabila individu kurang mendapat dukungan sosial dari lingkungan

maupun pasangan, hal tersebut dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan

diharapkan mampu memberikan informasi serta pengetahuan lebih jauh

terhadap kesejahteraan psikologis pada masa pensiun.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada perbedaan kesejahteraan psikologis pada masa pensiun ditinjau

dari status pernikahan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kesejahteraan psikologis

pada masa pensiun ditinjau dari status pernikahan.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi di bidang

psikologi industri organisasi dan gerontologi dalam memahami kesejahteraan

psikologis terutama pada masa pensiun.

2. Manfaat Praktis a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk

membuat pendampingan yang tepat dan lebih baik bagi karyawan yang

akan menghadapi masa pensiun serta memberikan perhatian kepada

karyawan yang memiliki skor kesejahteraan psikologis yang rendah

b. Bagi para pensiunan

1) Memberikan gambaran mengenai kesejahteraan psikologis pada

pensiunan sehingga diharapkan dapat mengelola, menjaga, serta

mengembangkannya dengan lebih baik.

2) Memberikan gambaran kepada pensiunan yang masih memiliki dan

tinggal bersama dengan pasangan agar lebih mampu untuk saling

mendukung dalam menjalani kehidupan masa pensiun sehingga dapat

mengurangi faktor penyebab stres yang dapat mempengaruhi

kesejahteraan psikologis.

3) Memberikan gambaran kepada pensiunan yang sudah tidak memiliki

pasangan agar lebih menyadari dan menerima kehadiran keluarga,

saudara, maupun teman-teman di sekitar sehingga diharapkan mampu

12

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan Psikologis

1. Pengertian Kesejahteraan Psikologis

Kebahagiaan dapat diartikan sebagai suatu kesenangan, ketenteraman

hidup, keberuntungan, serta kemujuran yang bersifat lahir batin (KBBI,

2008). Menurut Aristoteles (1947 dalam Ryff, 1989) dalam Nicomachean

Ethics miliknya berpendapat bahwa kebahagiaan atau dalam Bahasa

Yunani diterjemahkan sebagai eudaimonia, merupakan pencapaian

tertinggi yang dicapai oleh manusia. Namun, Waterman (1984 dalam Ryff,

1989) berpendapat bahwa penerjemahan eudaimonia lebih merujuk pada

eudaimonic dan hedonic. Hedonic merupakan pengalaman yang dirasakan

atau didapatkan berdasarkan kepuasan akan kebutuhan fisik, sosial,

maupun intelektual. Sedangkan, eudaimonic lebih mengarah pada

bagaimana individu menggunakan potensi yang dimilikinya yang dapat

membantu memaknai dan mencapai tujuan hidupnya (Waterman, 1993).

Terdapat dua model kesejahteraan yang dapat menjelaskan perbedaan

dua kebahagiaan di atas yaitu kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan

psikologis. Model yang pertama menjelaskan mengenai kesejahteraan

subjektif. Kesejahteraan subjektif atau subjective well-being adalah

persepsi seseorang terhadap pengalaman hidupnya yang terdiri dari

subjektif yang juga merujuk pada kesejahteraan emosional ini terbagi

dalam tiga unsur yang saling berhubungan yaitu kepuasan hidup (life

satisfication), kehadiran afek positif (positive afffect), dan tidak adanya

afek negatif (negative affect) (Snyder, Lopez, & Pedrotti, 2011). Menurut

Waterman (dalam Baumgardner & Crothers, 2009) kebahagian yang ingin

dicapai dari kesejahteraan subjektif merupakan kebahagiaan hedonic

karena lebih mengarah pada kepuasan fisik.

Model kesejahteraan selanjutnya adalah kesejahteraan psikologis atau

psychological well-being. Kesejahteraan psikologis menurut Ryff (dalam

Baumgardner & Crothers, 2009) merupakan kebahagian yang bersifat

eudaimonic sehingga memberikan kesempatan untuk tumbuh dan

mengembangkan kemampuan. Ryff (1989 dalam Eldeleklioglu et al.,

2010) menambahkan adanya kesejahteraan psikologis akan membuat

seseorang menyadari akan potensi yang dimiliki, kualitas hubungan

interpersonal yang baik, dan meningkatkan tujuan dalam hidup.

Gagasan kesejahteraan psikologis dirumuskan oleh Ryff berdasarkan

beberapa pandangan terhadap fungsi psikologis secara positif (positive

psychological functioning) yang menggabungkan konsep self-realization

milik Maslow, fully functioning people milik Roger, maturity milik

Allport, dan individualization milik Jung (Ryff & Keyes, 1995; Ryff,

1995; Eldeleklioglu et al., 2010). Selain itu, Ryff (1989) juga

menambahkan teori dari perspektif perkembangan hidup dengan

siklus hidup. Perspektif tersebut meliputi model tahapan psikososial milik

Erikson dan deskripsi Buhler tentang perubahan kepribadian dalam masa

dewasa dan lansia (Ryff, 1989).Ryff (1989) juga menambahkan kriteria

mental yang sehat milik Jahoda yang tidak hanya mendefiniskan

well-being sebagai tidak munculnya penyakit namun juga memberikan definisi

secara luas apa makna kesehatan psikologis yang baik.

Berdasarkan penjelasan dan perspektif diatas dapat disimpulkan

bahwa kesejahteraan psikologis adalah berfungsinya sikap-sikap

psikologis positif sehingga mampu mengarahkan individu untuk

menggunakan potensi yang dimiliki. Adanya kesejahteraan psikologis

akan memberikan kesempatan individu untuk tumbuh, menyadari serta

mengembangkan kemampuan/potensi yang dimiliki, menciptakan kualitas

hubungan interpersonal yang baik, dan meningkatkan tujuan dalam hidup.

2. Dimensi Kesejahteraan Psikologis

Ryff memformulasikan konsep kesejahteraan psikologis ke dalam

enam dimensi untuk mengungkapkan fungsi psikologis yang positif

pada individu (van Dierendonck et al., 2008). Dimensi kesejahteraan

psikologis menurut Ryff (1989, 1995, 2014), Ryff dan Singer (1996)

antara lain :

a. Penerimaan Diri

Salah satu kriteria agar seseorang dapat dikatakan sejahtera

Penerimaan diri didefinisikan sebagai ciri utama mental yang sehat

seperti halnya karakteristik aktualisasi diri, berfungsi optimal dan

maturity atau kedewasaan. (Ryff, 1995) Teori-teori mengenai life

span juga menekankan pada penerimaan diri dan kehidupan masa

lalu (Ryff, 1989).

Individu dengan skor penerimaan diri yang tinggi memiliki

karakteristik sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan

menerima beberapa aspek dalam diri termasuk kualitas diri yang

baik maupun yang buruk, dan memiliki perasaan positif terhadap

kehidupan masa lalunya. Sedangkan, individu yang memiliki skor

rendah pada penerimaan diri digambarkan memiliki karakteristik

merasa tidak puas dengan dirinya, kecewa dengan apa yang terjadi

di kehidupan masa lalunya, memiliki masalah dengan kualitas

pribadi, dan ingin menjadi berbeda daripada dirinya sekarang (Ryff,

2014).

b. Hubungan Positif Dengan Orang Lain

Kemampuan untuk mencintai dipandang sebagai komponen

utama dari mental yang sehat. Aktualisasi diri digambarkan sebagai

memiliki perasaan yang kuat akan rasa empati dan kasih sayang

terhadap semua orang dan mampu mencintai, persahabatan yang

mendalam, dan lebih memahami orang lain. Kehangatan dengan

orang lain sering dihubungkan sebagai bentuk kedewasaan

menekankan pada penghargaan terhadap teman kerja (intimasi),

bimbingan, dan arahan kepada orang lain (generativity). Hal ini

yang ditekankan dalam konsep kesejahteraan psikologis (Ryff,

1989).

Individu yang memiliki hubungan positif dengan orang lain

dengan skor yang tinggi digambarkan memiliki karakteristik

hubungan yang hangat, menyenangkan, dan percaya pada orang

lain; mementingkan kesejahteraan orang lain, memiliki empati,

kasih sayang, dan keintiman yang kuat; memahami saling berbagi

dalam hubungan. Sedangkan, individu yang mendapat skor rendah

digambarkan memiliki karakteristik sedikit kedekatan dan

kepercayaan dalam hubungan dengan orang lain; sulit untuk

menjadi hangat, terbuka, dan peduli tentang orang lain; terisolasi

dan frustrasi dalam hubungan interpersonal; tidak mau membuat

kompromi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain

(Ryff, 2014).

c. Otonomi

Seseorang yang berfungsi secara utuh digambarkan memiliki

lokus evaluasi internal (internal locus of evaluation). Kondisi ini

akan membuat individu tidak membutuhkan persetujuan dari orang

lain untuk membuat evaluasi yang sesuai dengan standar milik

tentang individu yang bebas dari ketakutan dengan keyakinan

kolektifitas, dan memberikan kebebasan dari norma serta peraturan

yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari (Ryff, 1989; Ryff &

Singer, 1996).

Individu yang memiliki skor tinggi pada dimensi otonomi

digambarkan cenderung bebas dan dapat menentukan nasibnya,

mampu bertahan dari tekanan sosial dengan berpikir dan bertindak

sesuai dengan cara yang tepat, mengelola perilaku dari dalam, dan

mengevaluasi diri dengan standar. Sedangkan, individu yang

memiliki skor rendah cenderung mementingkan harapan dan

evaluasi dari orang lain, bergantung pada penilaian orang lain untuk

membuat keputusan penting, dan mengikuti tuntutan sosial dalam

berpikir serta bertingkah laku (Ryff, 2014)

d. Penguasaan Lingkungan

Karakteristik mental yang sehat didefinisikan sebagai

kemampuan individu untuk memilih atau menciptakan lingkungan

agar sesuai dengan kondisi psikologis dirinya (Ryff, 1989). Allport

menjelaskan bahwa individu yang dewasa membutuhkan

keikutsertaan dan keterlibatan dengan kegiatan di luar lingkungan

dirinya. Teori perkembangan juga menjelaskan bahwa individu

memerlukan kemampuan untuk memanipulasi dan mengatur

menekankan pada kemampuan untuk menguasai dan mengubah

lingkungan secara kreatif melalui aktifitas mental maupun fisik.

Sedangkan, successful aging menekankan bahwa individu

seharusnya dapat mengambil keuntungan dari lingkungannya (Ryff,

1989).

Individu yang memiliki skor yang tinggi pada dimensi

penguasaan lingkungan didefinisikan memiliki karakteristik mampu

menguasai dan kompeten dalam mengatur lingkungannya,

mengontrol aktivitas eksternal yang kompleks, menggunakan

kesempatan yang ada di lingkungannya secara efektif, dan mampu

untuk membuat atau memilih konteks yang tepat dan sesuai dengan

kebutuhan serta nilai-nilai dirinya sendiri. Sedangkan, individu yang

memiliki skor rendah pada dimensi ini didefinisikan sebagai

individu yang kesulitan untuk mengelola aktivitas sehari-harinya,

merasa tidak mampu untuk mengubah atau memperbaiki lingkungan

di sekitarnya, tidak menyadari kesempatan yang ada di sekitarnya,

dan kurangnya kemampuan untuk mengontrol dunia luar (Ryff,

2014).

e. Tujuan dalam Hidup

Individu yang sehat secara mental didefinisikan memiliki tujuan

dan makna dalam hidupnya. Konsep kedewasaan juga menekankan

tujuan dalam hidupnya. Sedangkan, teori perkembangan melihatnya

sebagai perubahan-perubahan dalam tujuan hidupnya, keinginan

untuk menjadi lebih produktif, dan menciptakan atau mencapai

integritas emosional di kemudian hari (Ryff, 1989).

Karakteristik individu yang memiliki skor tinggi dalam dimensi

tujuan dalam hidup digambarkan dengan memiliki tujuan hidup,

kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut, merasa memiliki

makna terhadap kehidupan saat ini dan masa lalunya, memegang

keyakinan terhadap tujuan hidupnya, dan memiliki maksud serta

tujuan dalam hidupnya. Sedangkan, individu yang memiliki skor

rendah pada dimensi tujuan dalam hidup digambarkan memiliki

karakteristik kurang memiliki makna terhadap hidupnya, hanya

memiliki sedikit cita-cita dan tujuan, kurang memiliki arahan dalam

hidupnya, tidak memiliki tujuan dari kehidupan masa lalunya, dan

tidak memiliki pandangan atau keyakinan yang dapat membuat

munculnya makna dalam hidupnya (Ryff, 2014).

f. Pertumbuhan Pribadi

Pengoptimalan fungsi psikologis membutuhkan tidak hanya satu

perkembangan karakteristik di masa lalunya, namun juga potensi

yang dapat terus dikembangkan agar tetap tumbuh dan semakin

berkembang sebagai manusia (Ryff, 1989). Kebutuhan untuk

salah satu perspektif utama dalam pertumbuhan pribadi. Teori

perkembangan juga menekankan untuk menghadapi tantangan atau

tugas-tugas baru pada setiap periode kehidupan yang berbeda (Ryff,

1989).

Individu yang memiliki skor tinggi pada dimensi pertumbuhan

pribadi digambarkan memiliki perasaan untuk terus berkembang,

melihat diri sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang, terbuka

terhadap pengalaman baru, menyadari potensi yang dimiliki,

melihat peningkatan dalam diri dan perilaku dari waktu ke waktu,

dan melakukan perubahan agar tetap mencerminkan pengetahuan

tentang diri. Sedangkan, individu yang memiliki skor rendah pada

dimensi ini adalah merasa dirinya sebagai pribadi yang tidak dapat

melakukan apa-apa lagi untuk mengembangkan dirinya, kurangnya

keinginan untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap

dirinya dari waktu ke waktu, merasa bosan dan kurang tertarik

dengan kehidupannya, dan merasa tidak dapat berkembang ke sikap

atau perilaku yang baru (Ryff, 2014).

3. Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan

psikologis individu. Faktor tersebut antara lain usia, jenis kelamin,

kebudayaan, status sosial, dan pengalaman/sejarah hidup (Ryff &

penelitian baru yang ditemukan berdasarkan lebih dari 350 jurnal ilmiah

sepanjang tahun 1989 hingga 2014 yang berfokus pada pembentukan

well-being individu yaitu perkembangan dan penuaan; kepribadian;

pengalaman keluarga; keterikatan dengan pekerjaan dan kehidupan lain;

penelitian terhadap kesehatan dan biologis; serta studi mengenai

intervensi dan klinis.

a. Usia

Ryff dan Singer (1996) pada penelitian kesejahteraan

psikologis terhadap segala usia menemukan bahwa dimensi

penguasaan lingkungan dan otonomi menunjukkan skor yang

tinggi pada usia dewasa muda hingga dewasa tengah. Disisi lain,

dimensi pertumbuhan pribadi dan tujuan dalam hidup

menunjukkan skor yang rendah pada rentang usia dewasa tengah

hingga usia lanjut. Sedangkan dimensi lainnya, seperti

penerimaan diri dan hubungan yang positif dengan orang lain

menunjukkan tidak ada perbedaan yang berarti pada ketiga

rentang usia.

b. Jenis Kelamin

Penelitian yang dilakukan oleh Ryff dan Singer (1996)

menemukan bahwa wanita dalam segala rentang usia secara

konsisten memiliki rata-rata yang lebih tinggi pada dimensi

hubungan yang positif dengan orang lain dan pertumbuhan

penelitian mengenai depresi yang menunjukkan bahwa wanita

lebih memiliki psikologis yang kuat dalam menghadapi depresi

berkaitan dengan dimensi well-being (Ryff & Singer, 1996).

c. Kebudayaan

Banyak diskusi yang melibatkan perbedaan kontras antara

budaya individualistik (independent) dengan kolektif

(interdependent) (Ryff & Singer, 1996). Pada budaya Barat yang

cenderung individual, dimensi seperti penerimaan diri atau

otonomi lebih memiliki skor yang lebih tinggi. Sedangkan pada

budaya Timur yang cenderung kolektif, skor tinggi muncul pada

dimensi hubungan yang positif dengan orang lain (Ryff &

Singer, 1996).

Penelitian terhadap kesejahteraan psikologis dengan

menggunakan self-report pada orang-orang dewasa tengah di

negara Amerika dan Korea menunjukkan bahwa masyarakat

Amerika lebih melihat pada kualitas yang positif dalam dirinya

dibandingkan masyarakat di Korea. Pada masyarakat Korea,

dimensi hubungan yang positif dengan orang lain menunjukkan

skor yang lebih tinggi daripada skor dimensi penerimaan diri dan

pertumbuhan diri (Ryff & Singer, 1996).

d. Status Sosial

Perbedaan status sosial-ekonomi biasanya didefinisikan

(Ryff & Singer, 1996). Berdasarkan penelitian yang dilakukan,

seseorang, baik laki-laki dan perempuan, yang memiliki

pendidikan yang tinggi memiliki skor yang tinggi pada dimensi

tujuan dalam hidup dan perkembangan pribadi.

Berdasarkan dari literatur perkembangan ilmu menunjukkan

bahwa kedudukan dalam status sosial berhubungan dengan

kesehatan fisik maupun psikologis. Temuan ini menyatakan

bahwa rendahnya posisi dalam status sosial berkaitan dengan

menurunnya kesehatan fisik dan kesejahteraan psikologis (Ryff

& Singer, 1996).

e. Pengalaman dan Sejarah Hidup

Ryff dan Singer (1996) berpendapat bahwa pengalaman

hidup dan bagaimana individu mengartikan pengalaman

tersebut merupakan kunci yang mampu mempengaruhi

kesejahteraan psikologisnya serta memberikan gambaran yang

sangat berguna untuk memahami well-being manusia yang

bervariasi. Sebagai contoh, ada variasi dalam dimensi

penguasaan lingkungan, tujuan dalam hidup, penerimaan diri,

dan depresi dalam persepsi orangtua terhadap bagaimana

mereka membesarkan anak dan bagaimana anak

membandingkan dirinya dengan orangtuanya (Ryff & Singer,

Pada lansia wanita, ditemukan permasalahan terhadap

kesehatan fisik mereka. Penilaian ini berdasarkan bagaimana

pandangan mereka dengan membandingkan dirinya dengan

lansia lain dan ditemukan variasi dalam dimensi pertumbuhan

pribadi, hubungan yang positif dengan orang lain, otonomi,

depresi, dan kecemasan (Ryff & Singer, 1996).

f. Perkembangan dan Penuaan

Penelitian yang berkaitan mengenai perkembangan dan

penuaan berusaha untuk mencari tahu bagaimana orang dewasa

mempersepsikan diri mereka ketika mereka menjadi tua nanti

(subjective aging) (Ryff, 2014). Mereka yang masih berada

pada masa dewasa awal dan masa dewasa tengah memandang

dirinya masih dapat mengembangkan dirinya dari waktu ke

waktu. Sedangkan, mereka yang sudah berada pada masa

dewasa akhir, memikirkan untuk berusaha mengantisipasi

menurunnya well-being yang dimiliki di masa mendatang (Ryff,

2014). Ryff (2014) menambahkan perbedaan antara seberapa

tua yang mereka rasakan dengan seberapa tua mereka

seharusnya, menunjukkan hasil bahwa well-being yang tinggi

ditunjukkan pada mereka yan merasa muda namun tidak ingin

menjadi muda.

Individu yang dapat beradaptasi dengan masa transisi pada

yang dimiliki (Ryff, 2014). Transisi pada masa dewasa akhir

dapat diartikan juga sebagai perpindahan yang biasanya

diartikan sebagai perpindahan rumah menuju ke panti jompo.

Mereka yang mampu melakukan adaptasi melalui proses

psikologis seperti perbandingan sosial, persepsi diri yang

fleksibel, mampu mengatasi permasalahan yang dimiliki serta

dapat melakukan tugas perkembangan di masa dewasa akhir

akan cenderung memiliki tingkat well-being yang lebih tinggi

daripada mereka yang tidak dapat beradaptasi dengan tugas

perkembangan masa dewasa akhir (Ryff, 2014).

g. Kepribadian

Para psikolog memberikan perhatian yang cukup besar

terhadap bagaimana well-being berkaitan dengan perbedaan

pada individu seperti sifat-sifat individu (Ryff, 2014). Pada

penelitian awal mengenai well-being yang menggunakan model

kepribadian Big Five, menemukan hasil bahwa keterbukaan

pada openness to experience berhubungan dengan pertumbuhan

personal growth, agreeableness berhubungan dengan positive

relations with others, dan extraversion, conscientiousness, dan

neuroticism berhubungan dengan environmental mastery,

purpose in life, dan self-acceptance (Rfyy, 2014).

Ryff (2014) menambahkan berbagai variabel psikologis lain

well-being. Sebagai contoh, sikap optimis, mampu memprediksi

tingginya well-being dengan pengaruh yang dimediasi oleh

sense of control. Selain sikap optimis, telah banyak variabel

yang berkaitan dengan perbedaan individu yang dihubungkan

dengan well-being seperti empati dan kecerdasan emosional

(Ryff, 2014).

h. Pengalaman Keluarga

Keterlibatan orang dewasa dan peran di dalam lingkungan

memiliki pengaruh yang besar dalam mengembangkan

well-being yang dimiliki, salah satunya peran dalam keluarga (Ryff,

2014). Ryff (2014) menambahkan, individu yang memiliki

peran tersebut cenderung memiliki tingkat yang tinggi dalam

dimensi tujuan dalam hidup dan penerimaan diri. Selain itu,

individu yang menikah secara konsisten memiliki tingkat

kesejahteraan psikologis yang lebih baik dari pada individu

yang bercera, janda/duda, dan tidak menikah. Meskipun pada

wanita yang tidak menikah memiliki nilai yang lebih tinggi pada

dimensi otonomi dan pertumbuhan pribadi daripada wanita

yang menikah.

Orang dewasa yang juga memiliki peran sebagai orang tua

juga mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis yang

dimiliki, terutama jika anak-anak mereka dapat tumbuh dengan

di masa dewasa cenderung mengalami permasalahan terhadap

tingkat kesejahteraan psikologis yang dimiliki. Ryff (2014)

menambahkan orang dewasa yang kehilangan orang tuanya di

masa kecil atau yang mengalami kekerasan fisik maupun

psikologis di masa kecil, cenderung memiliki tingkat

kesejahteraan psikologis yang rendah.

i. Keterikatan dengan Pekerjaan dan Kehidupan Lain

Bagaimana individu menyelesaikan pekerjaan dan mengejar

karir memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap

kesejahteraan psikologis yang dimiliki sesuai dengan jenis

pekerjaan atau karir mereka (Ryff, 2014). Penelitian mengenai

beban kerja yang dialami seseorang menemukan hasil bahwa

beban kerja berkontribusi terhadap depresi yang dialami

individu (Ryff, 2014). Peran dalam pekerjaan maupun peran

dalam keluarga memiliki keterkaitan terhadap kesejahteraan

psikologis individu. Pria dan wanita yang memiliki peran yang

berbeda di pekerjaan dan keluarga berkontribusi terhadap

perbedaan kesejahteraan psikologis yang dimiliki (Ryff, 2014).

Ryff (2014) menambahkan bahwa pekerjaan yang dibayar

dan yang tidak dibayar juga berhubungan dengan kesejahteraan

psikologis. Pada wanita yang bekerja dengan tidak dibayar

cenderung memiliki penerimaan diri dan penguasaan

bekerja dengan dibayar cenderung lebih memiliki nilai yang

tinggi pada dimensi pertumbuhan pribadi. Pekerjaan sebagai

relawan memiliki keterkaitan dengan tingginya kesejahteraan

psikologis yang dimiliki, sedangkan pekerjaan yang berkaitan

dengan keagamaan cenderung memiliki nilai yang tinggi pada

tujuan dalam hidup dan pertumbuhan pribadi namun memiliki

nilai yang rendah pada dimensi otonomi (Ryff, 2014).

j. Kesehatan

Beberapa penelitian mengenai kesehatan menunjukkan hasil

bahwa mereka yang menderita penyakit fisik dan cacat memiliki

keterkaitan dengan kesejahteraan psikologis yang dimiliki

(Ryff, 2014). Beberapa individu menunjukkan bahwa mereka

mampu mengelola kembali dan mendapatkan kesejahteraan

psikologis setelah melewati masa sakit

k. Studi Klinis

Ryff (2014) berpendapat bahwa kesejahteraan yang bersifat

eudaimonic tidak bisa dipahami hanya sebagai kebalikan dari

tekanan psikologis. Keduanya merupakan indikator yang

penting untuk memahami kesehatan mental secara menyeluruh.

Dalam penelitian mengenai gangguan mental tertentu seperti

schizophrenia, depresi, gangguan panik, cyclothymia,

agoraphobia, dan post-traumatic stress disorder menemukan

risiko gangguan mental tersebut yang ditunjukkan melalui

dimensi penerimaan diri, pertumbuhan pribadi, tujuan dalam

hidup, dan penguasaan lingkungan tiap individu (Ryff, 2014).

Kesejahteraan psikologis dianggap sebagai kemajuan besar

dalam studi mengeni intervensi klinis dan menjadi teknik baru

untuk melakukkan treatment kepada pasien (Ryff, 2014). Ryff

(2014) menambahkan kesejahteraan psikologis dianggap dapat

mencegah dan meningkatkan resiliensi individu terhadap gejala

gangguan mental. Sebagai contoh, program pelatihan dengan

meditasi dianggap mampu untuk meningkatkan aspek

eudaimonia dalam kesejahteraan psikologis (Ryff, 2014).

B. Status Pernikahan

Menurut Badan Pusat Statistika (www.bps.go.id), terdapat empat status

pernikahan yang ada di Indonesia yaitu Menikah, Cerai Mati, Cerai Hidup,

dan Belum Menikah. Pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada

Menikah, Cerai Mati, dan Ceria Hidup. Status pernikaha Cerai Mati dan

Cerai Hidup akan dijelaskan dalam pengertian Janda/Duda.

1. Menikah

Menurut KBBI (2008), menikah adalah ikatan perkawinan yang

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan definisi diatas

dapat disimpulkan bahwa menikah merupakan ikatan yang terbentuk

antara seorang pria dan wanita sesuai berdasarkan ketentuan hukum

dan agama dengan tujuan membentuk keluarga.

Pada hubungan orang dewasa terutama pada dewasa tengah, rasa

aman, loyalitas, dan ketertarikan emosional menjadi hal yang penting

(Santrock, 2014). Meskipun pada awalnya hubungan dengan pasangan

terdapat permasalahan, namun hal ini menjadi landasan yang dapat

memperkuat hubungan tersebut (Santrock, 2014). Santrock (2014)

menambahkan bahwa masa dewasa tengah, pasangan akan lebih sedikit

memiliki kekhawatiran pada finansial, berkurangnya pekerjaan rumah,

serta memiliki waktu yang lebih banyak dengan satu sama lainnya

2. Janda/Duda

Janda menurut KBBI (2008) adalah wanita yang sudah tidak

bersuami lagi dikarenakan perceraian ataupun karena kematian

suaminya. Sedangkan, duda dalam KBBI (2008) diartikan sebagai

seorang laki-laki yang tidak memiliki istri lagi karena kematian atau

telah bercerai dengan istrinya.

Santrock (2014) mengatakan bahwa perceraian pada masa dewasa

tengah dapat menjadi suatu pengalaman yang positif namun juga dapat

dapat lebih memahami diri dan mencari perubahan yang dapat

mengakhiri pernikahan yang dirasa tidak bahagia (Santrock, 2014).

Bagi orang yang menceraikan, perceraian dianggap sebagai jalan

keluar dari hubungan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Sedangkan bagi yang diceraikan, perceraian dianggap sebagai suatu

pengkhianatan, akhir dari hubungan yang sudah dibangun selama

bertahun-tahun yang melibatkan komitmen serta kepercayaan

(Santrock, 2014).

Santrock (2014) menambahkan berdasarkan survei yang dilakukan

oleh AARP (American Association of Retired Persons) ada beberapa

alasan utama yang menyebabkan perceraian. Bagi wanita, kekerasan

dalam bentuk verbal, fisik maupun emosional menjadi alasan pertama

mereka bercerai selain penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba dan

perselingkungan. Sedangkan bagi laki-laki, alasan pertama mereka

bercerai lebih pada rasa tidak mencintai lagi, perselingkuhan, dan

perbedaan nilai-nilai serta gaya hidup.

C. Masa Pensiun

1. Pengertian Masa Pensiun

Pensiun merupakan suatu pemutusan hubungan kerja di mana

karyawan telah mencapai umur maksimum dan telah mencapai usia

kerja sesuai dengan yang ditentukan dari perusahaan atau instansi

(Tulus, 1996 dalam Apsari, 2012). Pensiun secara umum diasosiasikan

perubahan gaya hidup secara objektif, termasuk menerima dana

pensiun dan menurunnya keterlibatan dalam aktivitas bekerja sebagai

angkatan kerja (Setyarini & Atamimi, 2011). Pensiun merupakan fase

menuju dewasa akhir, di mana produktivitas seseorang dinilai sudah

menurun dan harus diistirahatkan untuk melakukan kegiatan yang

terbebas dari rutinitas kerja (Trisusanti & Satiningsih, 2012). Pensiun

juga dapat dikatakan sebagai tahap terakhir dari tahap perencanaan

karir yaitu tahap penarikan diri. Pada tahap ini, seseorang lebih fokus

pada meninggalkan karir, meninggalkan kelekatan pada organisasi dan

menghadapi tekanan secara fisik, psikologis maupun sosial pada masa

pensiun (Apsari, 2012).

Schwartz (dalam Ermayanti & Abdullah, 2011) menambahkan

bahwa pensiun merupakan akhir pola hidup atau masa transisi ke pola

hidup yang baru sehingga pensiun selalu menyangkut perubahan peran,

perubahan keinginan dan nilai serta perubahan secara keseluruhan

terhadap pola hidup setiap individu. Sejalan dengan pernyataan

tersebut, perubahan-perubahan yang terjadi merupakan masa

perubahan yang penting dalam hidup seseorang, individu yang bekerja

menjadi tidak bekerja, berkurangnya penghasilan, berkurangnya

interaksi dengan teman kerja dan relasi, serta meningkatnya waktu

luang (Ermayanti & Abdullah, 2011).

Robert Archley (1976, dalam Santrock, 2002) mengatakan bahwa

(The Remote Phase), pada fase ini individu mulai sedikit demi sedikit

melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan masa

pensiunnya. Individu pada fase ini mungkin saja menyangkal bahwa

fase pensiun akan terjadi; b) Fase Mendekat (The Near Phase), pada

fase ini individu-indivdu mulai berpartisipasi pada program

pra-pensiun. Program ini akan membantu individu memutuskan kapan dan

bagaimana mereka seharusnya pensiun dengan melibatkan diskusi yang

komprehensif terhadap isu-isu seperti kesehatan fisik dan mental.; c)

Fase Bulan Muda (The Honeymoon Phase), fase ini merupakan fase

awal dari fase pensiun di mana banyak individu merasa bahagia dengan

pensiunnya. Mereka mulai dapat melakukan segala sesuatu yang tidak

pernah mereka lakukan ketika mereka aktif bekerja dulu dan mereka

mulai menikmati aktivitas-aktivitas dengan waktu luang yang lebih

banyak mereka miliki. Namun, bagi mereka yang di-PHK atau pensiun

karena tidak menyukai pekerjaannya, mungkin tidak mengalami

kebahagiaan di fase bulan madu ini.; d) Fase Kekecewaan (The

Disenchantment Phase), pada fase ini individu-individu mulai

menyadari bahwa bayangan mereka ketika pra-pensiun dulu tentang

pensiun ternyata tidak realistis.; e) Fase Orientasi (The

Re-orientation Phase), pada fase ini para pensiunan mulai mengumpulkan

dan mengembangkan alternatif-alternatif kehidupan yang lebih

realistis. Mereka mulai mengevaluasi jenis-jenis gaya kehidupan yang

(The Stability Phase), individu pada fase ini mulai memutuskan pilihan

yang mereka miliki berdasarkan kriteria dari alternatif yang ada pada

masa pensiun dan bagaimana mereka mulai menjalani salah satu pilihan

yang mereka buat.; g) Fase Akhir (The Termination Phase), pada fase

terakhir peranan fase pensiun digantikan oleh peran tergantung karena

orang-orang dewasa tidak dapat berfungsi secara mandiri lagi dan

mencukupi kebutuhannya sendiri.

2. Permasalahan Dalam Masa Pensiun

Salah satu masalah yang dihadapi oleh para pensiunan adalah

penyesuaian terhadap datangnya masa pensiun (Suardiman, 2011). Hal

ini dikarena adanya perubahan yang tidak terduga yang terjadi pada

individu yang menjalani masa pensiun (Santrock dalam Apsari, 2012).

Perubahan yang terjadi tersebut menimbulkan ketidakpastian dan

ketidaknyamanan bagi beberapa orang, sehingga masa pensiun

dianggap menjadi masa yang kurang menyenangkan karena perubahan

dalam kehidupannya seperti perubahan pendapatan ekonomi, aktivitas

sehari-hari, dan lingkungan pergaulan (Apsari, 2012; Safitri, 2013).

Pada masa pensiun memang terjadi penurunan status yang

disebabkan oleh penurunan beberapa aspek seperti fisiologis, psikis,

dan fungsi-fungsi sensori motorik yang diikuti oleh penurunan fungsi

fisik, kognitif, emosi, minat, sosial, ekonomi, dan keagamaan

(Suardiman, 2011). Tidak adanya aktivitas dari bekerja menjadi tidak

kerja menjadi sudah tidak ada lagi, dan adanya perubahan relasi sosial

membuat individu merasa kehilangnya peran yang menjadi bagian dari

harga dirinya, yang biasanya diasumsikan sebagai proses munculnya

stres (Suardiman, 2011; Apsari, 2012).

Kondisi ini memerlukan penyesuaian yang tidak mudah

(Suardiman, 2011). Moen (2007, dalam Santrock, 2012) menyatakan

bahwa pensiun merupakan suatu proses, bukan merupakan suatu

peristiwa. Orang-orang yang menunjukkan penyesuaian paling baik

terhadap pensiun adalah mereka yang sehat, memiliki keuangan yang

memadai, aktif, lebih terdidik, memiliki jaringan sosial yang luas yang

meliputi kawan-kawan dan keluarga (Santrock, 2012).

3. Mengatasi Permasalahan Dalam Masa Pensiun

Masa pensiun sering ditanggapi dengan perasaan yang bernada

negatif, tidak menyenangkan, dan bahkan dipandang sebagai masa

yang menakutkan (Suardiman, 2011). Suardiman (2011) menambahkan

para pensiunan juga rentan terkena post power syndrome yang

membuat para pensiunan tidak bisa berpikir realistis dan menerima

kenyataan bahwa mereka sudah bukan karyawan lagi, tidak memiliki

jabatan, dan sudah pensiun.

Penyesuaian terhadap masa pensiun perlu dilakukan agar para

pensiunan lebih siap menghadapi perubahan dalam kehiduapan pada

Oskamp, 1989 dalam Suardiman, 2011) terhadap persiapan masa

pensiun menemukan bahwa selain penggunaan waktu dan proses

perencanaan pensiun, penyesuaian terhadap keluarga dan sosial juga

menjadi hal yang perlu diperhatikan. Banyaknya waktu yang

dihabiskan dengan pasangan dapat memberikan sumbangan kepada

timbulnya situasi perkawinan yang bahagia. Selain itu, menjalin relasi

dengan tetangga atau teman dekat juga dapat dilakukan untuk dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

Hurlock (1993, dalam Suardiman, 2011) menambahkan perubahan

dalam kehidupan keluarga yang menuntut penyesuaian di masa pensiun

adalah :

a. Pola hubungan yang baik dengan pasangan hidupnya

Pada masa pensiun kebanyakan pria maupun wanita

lebih banya menghabiskan waktunya di rumah daripada

sebelum pensiun. Jika hubungan dengan pasangannya

baik, hal ini akan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka

dan sebaliknya.

b. Perubahan dalam perilaku seksual

Perubahaan perilaku seksual pada masa pensiun lebih

banyak disebabkan oleh alasan psikis daripada alasan fisik

sehingga memerlukan penyesuaian diri terutama pada masa

c. Perubahan dalam hubungan dengan anak atau keturunan

Orang tua yang pada masa pensiun mau untuk

mengubah sikap dan menyesuaikan pada usia dan tingkat

perkembangan anaknya jauh lebih menemukan banyak

kepuasaan berteman dengan anak-anak mereka

dibandingkan pensiunan yang enggan menyesuaikan diri.

d. Kemungkinan ketergantungan orangtua (possibility of

parental dependency)

Ketergantungan orang tua secara ekonomi kepada anak

terjadi karena berkurang atau hilangnya pendapatan dengan

seiring meningkatnya usia. Penyesuaian yang tidak berjalan

sesuai dengan harapan akan membuat orang tua yang

pensiun kesulitan dalam menghadapi perubahan ini.

Suardiman (2011) juga menambahkan ada beberapa hal yang perlu

dilakukan ketika seseorang menghadapi masa pensiun yaitu

penyesuaian atas berkurangnya pendapatan meliputi pola dan gaya

hidup sehingga terjadi penghematan, penyesuaian atas berkurangnya

kontak sosial dengan teman sekerja yang sering menimbulkan kesepian,

penyesuaian atas berkurangnya kesibukan, dan melakukan berbagai

kegiatan untuk mengisi waktu luang. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh

pensiunan atau yang berusia lanjut dapat berupa kegiatan fisik maupun

nonfisik (Suardiman, 2011). Kegiatan fisik bertujuan untuk menjaga

munculnya penyakit degeneratif seperti kepikunan. Selain kegiatan

fisik mapun nonfisik, kegiatan yang bersifat keagamaan juga dapat

membantu pensiunan mengisi waktu luang pada masa pensiunnya.

D. Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Pada Masa Pensiun Ditinjau Dari Status Pernikahan

Masa pensiun merupakan fase di mana produktivitas seseorang dinilai

sudah menurun dan harus diistirahatkan untuk melakukan kegiatan yang

terbebas dari rutinitas kerja. Namun, bagi beberapa orang masa pensiun

dianggap sebagai masa yang kurang menyenangkan karena adanya

perubahan dalam kehidupannya seperti perubahan ekonomi, aktivitas

sehari-hari, dan lingkungan pergaulan (Suardiman, 2011). Berkurangnya

kontak sosial seperti teman kerja, relasi, dan orang-orang luar rumah

menjadi pemicu munculnya stres ketika menghadapi masa pensiun

(Suardiman, 2011). Maka dari itu, peran pasangan menjadi penting bagi

orang yang akan menghadapi masa pensiun.

Marks (1996) berpendapat bahwa kehadiran pasangan akan membantu

seseorang lebih memiliki mental yang sehat. Seseorang yang memiliki

mental yang sehat diyakini lebih mudah untuk mengatasi stres dan situasi

serta perubahan yang tidak terduga seperti masa pensiun. Berger dan

Kellner (1964, dalam Marks, 1996) menambahkan bahwa kehadiran