OLEH:

OLEH:

Rani Rasyida Ikrasaputri

Rani Rasyida Ikrasaputri

(P27834115023)

(P27834115023)

KELOMPOK C

KELOMPOK C

D-IV ANALIS KESEHATAN D-IV ANALIS KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA

TAHUN 2017 TAHUN 2017

LAPORAN PRAKTIKUM

LAPORAN PRAKTIKUM

ANALISIS KIMIA AIR MAKANAN MINUMAN II

ANALISIS KIMIA AIR MAKANAN MINUMAN II

SEMESTER

SEMESTER

1.

1. ANALISA KADAR AIR DENGAN METODE OVENANALISA KADAR AIR DENGAN METODE OVEN A.

A. TujuanTujuan

Untuk mengetahui kadar air dalam bahan contoh dengan metode oven udara Untuk mengetahui kadar air dalam bahan contoh dengan metode oven udara

B.

B. PrinsipPrinsip

Metode ini didasarkan pada pengeringan (proses penghilangan air) bahan makanan Metode ini didasarkan pada pengeringan (proses penghilangan air) bahan makanan pada temperatur

pada temperatur yang diatur yang diatur (±10(±105˚C) hingga berat konstan dari bahan makanan tersebut5˚C) hingga berat konstan dari bahan makanan tersebut dicapai (pada saat ini diasumsikan sudah tidak ada lagi air yang dapat dikeringkan). dicapai (pada saat ini diasumsikan sudah tidak ada lagi air yang dapat dikeringkan). Pengeringan dilakukan menggunakan oven udara. Kehilangan bobot pada pemanasan Pengeringan dilakukan menggunakan oven udara. Kehilangan bobot pada pemanasan dengan suhu ±105˚C dianggap sebagai kad

dengan suhu ±105˚C dianggap sebagai kadar air yang terdapat pada sampel. Metode iniar air yang terdapat pada sampel. Metode ini dapat digunakan untuk bahan pangan yang mengandung gula dan lemak < 10%.

dapat digunakan untuk bahan pangan yang mengandung gula dan lemak < 10%.

C.

C. Dasar TeoriDasar Teori

Metode oven udara adalah salah satu jenis penentuan kadar aiar metode pengeringan. Metode oven udara adalah salah satu jenis penentuan kadar aiar metode pengeringan. Metode ini umum dilakukan karena tidak memerlukan peralatan yang rumit. Pada metode Metode ini umum dilakukan karena tidak memerlukan peralatan yang rumit. Pada metode ini, air dihilangkan dari bahan pangan dengan pengubahan suhu yaitu diatas titik didih air ini, air dihilangkan dari bahan pangan dengan pengubahan suhu yaitu diatas titik didih air

LAPORAN PRAKTIKUM LAPORAN PRAKTIKUM

ANALISIS MAKANAN DAN MINUMAN ANALISIS MAKANAN DAN MINUMAN MATA

MATA KULIAH KULIAH KIMIA KIMIA AMAMI AMAMI IIII MATERI

MATERI 1.1. Analisa kadar air dalam bahan pangan denganAnalisa kadar air dalam bahan pangan dengan metode oven

metode oven 2.

2. Analisa kadar Vitamin CAnalisa kadar Vitamin C DOSEN

DOSEN PENGAJAR PENGAJAR 1. 1. Indah Indah Lestari, Lestari, S.Si., S.Si., M.Kes.M.Kes.

2. Christ Kartika Rahayuningsih, ST., 2. Christ Kartika Rahayuningsih, ST., M.SiM.Si TINGKAT/SEMESTE

TINGKAT/SEMESTER R 2 2 / / IVIV HARI/ TANGGAL

HARI/ TANGGAL Jum’at, 19 Mei 2017Jum’at, 19 Mei 2017

PERTEMUAN II

PERTEMUAN II

KEMENTERIA

KEMENTERIAN KESEHATAN N KESEHATAN RIRI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

JURUSAN ANALIS KESEHATAN JURUSAN ANALIS KESEHATAN

SURABAYA SURABAYA

JL. KARANG MENJANGAN NO. 18 A SURABAYA JL. KARANG MENJANGAN NO. 18 A SURABAYA TELP. 031.5020718. FAX. 031.5055023

TELP. 031.5020718. FAX. 031.5055023

Website :

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.idwww.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email :

admin@poltekkesdepkes- pada tekanan 1 atm (> 100

pada tekanan 1 atm (> 100 00C). perubahan suhu ini menyebabkan air dalam C). perubahan suhu ini menyebabkan air dalam bahan panganbahan pangan menjadi uap dan tidak terikat lagi.

menjadi uap dan tidak terikat lagi.

Beberapa persyaratan harus dipenuhi agar pemeriksaan kadar air metode oven udara Beberapa persyaratan harus dipenuhi agar pemeriksaan kadar air metode oven udara dapat dilakukan, yaitu :

dapat dilakukan, yaitu : 1.

1. Sampel bahan pangan tidak mengandung senyawa yang mudah menguap selain air.Sampel bahan pangan tidak mengandung senyawa yang mudah menguap selain air. Misalnya alkohol, eter.

Misalnya alkohol, eter. 2.

2. Sampel bahan pangan tidak mengandung senyawa yang dapat menghambatSampel bahan pangan tidak mengandung senyawa yang dapat menghambat penguapan air, seperti glukosa, maltosa, laktosa dan senyawa hid

penguapan air, seperti glukosa, maltosa, laktosa dan senyawa hidrat lain.rat lain. 3.

3. Sampel bahan pangan tidak mengandung senyawa Sampel bahan pangan tidak mengandung senyawa yang mengalami dekomposisi padayang mengalami dekomposisi pada suhu tertentu dengan mengeluarkan air dan senyawa menguap lainnya, seperti suhu tertentu dengan mengeluarkan air dan senyawa menguap lainnya, seperti fruktosa.

fruktosa.

Sedangkan faktor yang harus diperhatikan pada penentuan kadar air metode oven Sedangkan faktor yang harus diperhatikan pada penentuan kadar air metode oven udara agar menghasilkan hasil yang akurat adalah :

udara agar menghasilkan hasil yang akurat adalah : 1.

1. Suhu pada oven harus stabil dan tidak mengalami perubahan.Suhu pada oven harus stabil dan tidak mengalami perubahan. 2.

2. Hindari penyerapan air dari udara oleh bahan pangan selama proses penimbangan,Hindari penyerapan air dari udara oleh bahan pangan selama proses penimbangan, didalam oven dan proses pemindahan sampel dari oven ke deksikator. Berat sampel didalam oven dan proses pemindahan sampel dari oven ke deksikator. Berat sampel sebelum dan sesudah perubahan suhu diukur. Perbedaan berat sampel bahan pangan sebelum dan sesudah perubahan suhu diukur. Perbedaan berat sampel bahan pangan tersebut dianggap sebagai berat air yang terkandung dalam bahan pangan.

tersebut dianggap sebagai berat air yang terkandung dalam bahan pangan.

D.

D. AlatAlat 1.

1. Oven udaraOven udara 2.

2. Penjepit (tongs)Penjepit (tongs) 3.

3. Neraca analitik Neraca analitik 4.

4. DesikatorDesikator 5.

5. Cawan porselinCawan porselin E.

E. BahanBahan -- KubisKubis F.

F. Prosedur praktikumProsedur praktikum PERSIAPAN SAMPEL PERSIAPAN SAMPEL

Untuk sampel yang banyak mengandung air seperti daging, sayuran dan buah segar,Untuk sampel yang banyak mengandung air seperti daging, sayuran dan buah segar, timbang sampel ± 20 gram.

PERSIAPAN OVEN

Memastikan suhu di dalam oven konstan sesuai dengan suhu yang ditunjukkan secara digital.

Mengatur suhu pada oven dan biarkan stabil selama 15 menit sebelum digunakan. PROSEDUR KERJA (SNI 01-2891-1992)

1. Cawan porselin dan tutup dikeringkan dalam oven udara selama 15 menit (tutup diletakkan disampingnya), dan didinginkan dalam desikator selama 20 menit. Timbang berat cawan porselin tersebut dan catat. Lakukan langkah tersebut berulang, hingga diperoleh berat cawan yang tetap.

2. Menimbang dengan seksama sampel yang diletakkan pada cawan porselin yang telah dikeringkan (seperti pada prosedur kerja no. 1), tanpa tutup.

3. Mengeringkan cawan porselin berisi sampel pada oven udara dengan suhu 105 0C selama 1 jam. Peletakkan cawan porselin berisi sampel dalam oven harus diperhatikan agar tidak sampai menyentuh dinding oven, serta tutup diletakkan di sampingnya.

4. Membuka oven, tutup cawan porselin berisi sampel, keluarkan dari oven udara. Dinginkan dalam desikator selama 20 menit (tutup diletakkan di samping), kemudian timbang beratnya.

5. Mengulangi prosedur 3 – 4 hingga diperoleh berat konstan.

6. Mengerjakan secara minimal duplo dengan perbedaan hasil tidak lebih dari 5%.

G. Hasil praktikum Rumus Perhitungan : Kadar air (%) =

Keterangan :A = Bobot cawan kosong (gram)

B = Bobot sampel + bobot cawan mula mula (gram)

C = Bobot sampel + bobot cawan setelah pengeringan (gram) W = % Kadar air

Berat cawan porselin kosong (w0)

Cawan 1 = 83,1495 gram Cawan 2 = 88,6419 gram

Berat cawan porselin berisi sampel sebelum dikeringkan (w1)

Cawan 1 = 103, 232 gram Cawan 2 = 108,601 gram

Berat cawan porselin berisi sampel sebelum dikeringkan (w2)

Cawan 1 = 84,8170 gram Cawan 2 = 89,8407 gram

Penimbangan 1 :

Kadar Air (Wet Basis [W%]) =

= 103,232-(84,8170-83,1495) x 100% 103,232

= 98,3% Penimbangan 2 :

Kadar Air (Wet Basis [W%]) =

= 108,601-(89,8407-88,6419) x 100% 108,601

= 98,9%

H. Pembahasan

Penetapan kadar air dalam sampel – sampel tersebut dilakukan dengan menggunakan metode oven pengering, yang mana pengeringan tersebut dengan cara memasukkan cawan kosong pada oven yang telah diatur suhu dan waktunya yaitu 105˚C selama 15 menit,

kemudian didesikator selama 20 menit dan ditimbang dengan neraca analitik (penimbangan dilakukan tanpa tutup). Proses ini dilakukan beberapa kali hingga diperoleh berat cawan petri kontan atau tetap (selisih berat pada penimbantan pertama dan s elanjutnya ± 0,0001 gram). Pada praktikum digunakan sampel sayur kubis dan didapat hasil perhitungan analisis kadar airnya adalah 98,6%. Menurut USDA (United States Department of Agriculture), kadar air dalam kubis adalah 92,18 g/100 g. adapun hasil praktikum menunjukkan hasil yang melebihi kadar kubis yang ditentukan karena beberapa factor seperti kelembapan udara ruangan analisa, penanganan sampel yang kurang benar dimana pada saat analisa, sampel kubis

dipotong terlalu kecil kemudian dibiarkan terlalu lama dalam ruang terbuka, sehingga kandungan air dalam sampel kubis sudah tidak dalam kondisi kubis yang benar-benar segar.

Sumber : USDA (United States Department of Agriculture) https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/2888?fgcd=&manu=&lfacet=&format=&count=&max=50&o ffset=&sort=default&order=asc&qlookup=cabbage&ds=&qt=&qp=&qa=&qn=&q=&ing=

Selain itu perbedaan ini dapat disebabkan karena pengaruh alat-alatnya seperti timbangan analitik yang sulit stabil dan karena bahan yang digunakan sudah terkontaminasi dengan bahan lain ketika penyimpanan atau ketika berada dalam desikator. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat analisis kadar air adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil

analisa diantaranya, yaitu:

1. Faktor yang berhubungan dengan udara pengering

Yang termasuk golongan ini adalah: Suhu (Makin tinggi suhu udara maka pengeringan akan semakin cepat), Kecepatan aliran udara pengering (Semakin cepat udara maka pengeringan akan semakin cepat), Kelembaban udara (Makin lembab udara, proses pengeringan akan semakin lambat), Arah aliran udara (Makin kecil sudut arah udara terhadap posisi bahan, maka bahan semakin cepat kering)

2. Faktor yang berhubungan dengan sifat bahan

Yang termasuk golongan ini adalah: Ukuran bahan (Makin kecil ukuran benda, pengeringan akan makin cepat), Kadar air (Makin sedikit air yang dikandung, pengeringan akan makin cepat).

Untuk mempercepat penguapan air serta menghindari terjadinya reaksi yang menyebabkan terjadinya air ataupun reaksi yang lain karena pemanasan maka dapat dilakukan pemanasan dengan suhu rendah dan tekanan vakum. Dengan demikian akan dihasilkan kadar air yang sebenarnya.

Untuk bahan-bahan yang mengandung kadar gula tinggi maka pemanasan dengan suhu 100oC dapat mengakibatkan pergerakan pada permukaan bahan. Sehingga terlihat masih memiliki berat kering yang cukup tinggi.

I. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan didapat hasil analisis kadar air sampel sayur kubis adalah 98,6%

Hal – hal yang perlu diperhatikan ketika analisis kadar air untuk menghindari terjadinya keslahan hasil akhir, adalah :

1. kelembapan udara ruang analisa dan ruang timbang tidak kurang dari 70% 2. penimbangan segera dilakukan

3. Bahan pada wadah pengering yang telah dikeringkan dalam oven harus dijaga agar tetap kering, yaitu langsung dimasukkan kedalam desikator yang kering dan berisi bahan penyerap air

4. Analisis kadar air bahan dilakukan pada saat lingkungan kelembaban udara kering atau tidak hujan.

J. Dokumentasi Analisis Kadar Air

(perlakuan sampel) (menghitung berat kosong)

2. ANALISA KADAR VITAMIN C A. Tujuan

Untuk menentukan kadar vitamin C pada sampel, menggunakan metode titrimetri (titrasi Iodimetri).

B. Prinsip

Vitamin C di reaksikan dengan iodine. Indikator yang dipakai adalah amilum. Titik akhir titrasi ditandai dengan terjadinya warna biru dari amilum.

C. Dasar Teori

Vitamin C disebut juga asam askorbat, struktur kimianya terdiri dari rantai 6 atom C dan kedudukannya tidak stabil (C6H8O6), karena mudah bereaksi dengan O2 di udara menjadi

asam dehidroaskorbat merupakan vitamin yang paling sederhana. Sifat vitamin C adalah mudah berubah akibat oksidasi namun stabil jika merupakan kristal (murni). mudah berubah akibat oksidasi, tetapi amat berguna bagi manusia (Safaryani, dkk., 2007).

Penentuan vitamin C pada suatu produk dapat dilakukan dengan cara titrasi iodimetri (dilakukan dengan PH netral asam 5-8), yaitu berdasarkan reaksi oksidasi antara iodine dengan reduktor yang memiliki potensial oksidasi lebih rendah dari iodin.

Dalam titrasi iodimetri, iodin digunakan sebagai pengoksidasi, dan Vitamin C merupakan pereduksi yang sangat kuat maka tepat jika digunakan titrasi iodimetri.

Iodium akan mengoksidasi senyawa-senyawa yang mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil dibandingkan iodium , karena vitamin C mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil maka dapat dilakukan titrasi langsung dengan iodium. Deteksi titik akhir titrasi pada iodimetri ini dilakukan dengan menggunakan indikator amilum yang akan memberikan warna biru kehitaman pada saat tercapainya titik akhir titrasi.

D. Alat 1. Buret 2. Pipet volume 3. Pipet maat 4. Labu ukur 5. Erlenmeyer 6. Gelas beaker 7. Gelas ukur 8. Blender 9. Pipet Pasteur

E. Bahan

- Indikator Amylum 1% - Aquadest dingin

- Larutan standar Iodium 0,01 N - Sampel : Buah Kiwi

F. Prosedur Kerja

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan

2. Sample ditimbang 200-300 gram dan diancurkan dalam blender sampai diperoleh slurry

3. Timbang 10-30 gram slurry, masukkan kedalam labu ukur 100 mL dan tambahkan aquadest dingin sampai tanda

4. Saring dengan krus gooch atau centrifuge untuk memisahkan filtratnya.

5. Lalu di ambil 5-25 mL filtrat dengan pipet dan masukkan kedalam erlenmeyer 125 mL

6. Tambahkan 2 mL larutan amilum 1% dan tambahkan 20 mL aquadest kalau perlu 7. Kemudian titrasi dengan larutan standart iodium 0,01 N yang mengandung 16

gram KI per liter.

G. Hasil praktikum

PE NE TAPA N VI TAMI N C pada Buah Ki wi

Pembakuan Iodometri

Membuat larutan baku primer KIO3 0,01 N ; 100,0 mL

Perhitungan : g = N x V x BE

= 0,01 N x 0,1 L x 214/6 grek

= 0,0357 gram ….. (Berat Rencana) Penimbangan :

Berat arloji : 12,88555 gram Berat rencana : 0,0357 gram + Rencana : 12,92125 gram

Hasil penimbangan : 12,92135 gram Berat arloji : 12,88555 gram – Berat real : 0,03580 gram

Normalitas larutan baku primer KIO3 0,03580 gram 100,0 mL

Massa = N x V x BE

= N x 0,1 x 214/6N = 0,01005 N ….. (Normalitas KIO3)

Membuat larutan baku sekunder Na2S2O3. 5 H2O 0,01 N; 1000 mL

Perhitungan :

Massa = N x V x BE

= 0,01 Nx 1 L x 248,21/1 grek

= 2,4821 gram ….. (Berat Rencana) Penimbangan :

Berat arloji : 7,7108 gram Berat rencana : 2,4832 gram + Rencana : 10,1929 gram

Hasil penimbangan : 10,2003 gram Berat arloji : 7,7108 gram – Berat real : 2,4895 gram

Standarisasi Na2S2O3. 5 H2O (Iodometri)

Volume I = 10,23 mL Volume II = 10,70 mL

Untuk volume I (N1 x V1)KIO3 = (N2 x V2)nathio 0,01005 N x 10,0 mL = N2 x 10,23 mL N2 = 0,0098 N ... (Normalitas Na2S2O3.5 H2O) Untuk volume II (N1 x V1)KIO3 = (N2 x V2)nathio 0,01005 N x 10,0 mL = N2 x 10,70 mL N2 = 0,0094 N ... (Normalitas Na2S2O3.5 H2O) Pembakuan Iodimetri Standarisasi I2 Volume I = 6,40 mL Volume II = 6,30 mL Untuk volume I (N1 x V1) Nathio = (N2 x V2)Iodium 0,0098 N x 10,0 mL = N2 x 6,40 mL N2 = 0,0153 N ... (Normalitas I2) Untuk volume II (N1 x V1)KIO3 = (N2 x V2)nathio 0,0094 N x 10,0 mL = N2 x 6,30 mL N2 = 0,0149 N ... (Normalitas I2)

Hasil Perhitungan Titrasi Sampel dengan metode Iodimetri Sampel : BUAH KIWI

Penimbangan sampel (slurry)

Penimbangan 1 :

Berat arloji : 47,8355 gram Berat rencana : 30,000 gram + Rencana : 77,8355 gram

Hasil penimbangan : 77,5460 gram Berat arloji : 47,8355 gram – Berat real : 30,0205 gram

Penimbangan 2:

Berat arloji : 54,2802 gram Berat rencana : 30,000 gram + Rencana : 84,2802 gram

Hasil penimbangan : 84,2846 gram Berat arloji : 54,2802 gram – Berat real : 30,0044 gram

Volume I

2dalam Titrasi I odimetri

Menggunakan air dingin = 3,275 mL Menggunakan air biasa = 2,95 mL

Kadar Vitamin C dalam % a. Menggunakan air dingin

o Nilai N rata-rata I2: (0,0153+0,0149) : 2 = 0,0151 N

Berat sampel rata rata : 30,1423 gram % Vitamin C =

x 0,88x Pengenceran x 100%

=

x 0,88x 20 x 100%

1 ml 0,01 N iodium

= 0,88 mg Asam Askorbat

Maka, 3,275 mL I

2x 0,88 mg Asam Askorbat = 2,882 mg Asam askorbat dalam

gram sampel B uah K iwi atau 9,5613 mg Vitamin C per 100 gram

b. Menggunakan air biasa

Nilai N rata-rata I2: (0,0153+0,0149) : 2 = 0,0151 N

Berat sampel rata rata : 30,1423 gram % Vitamin C =

x 0,88x Pengenceran x 100%

=

x 0,88x 20 x 100%

mg= 0,26 % dalam

gram sampel1 ml 0,01 N iodium

= 0,88 mg Asam Askorbat

Maka, 2,95 mL I

2x 0,88 mg Asam Askorbat = 2,596 mg Asam askorbat dalam

gram sampel B uah Kiwi atau 8,61 mg Vitamin C per 100 gram

H. Pembahasan

Menurut (Perricone, 2007:117) Vitamin C merupakan asam askorbat, senyawa kimia yang larut dalam air. Ascorbyl palmitate adalah asam askorbat yang berkaitan dengan asam lemak untuk membuat sistem pengantar yang larut di dalam lemak untuk vitamin C. Vitamin C disebut juga asam askorbat, struktur kimianya terdiri dari rantai 6 atom C dan kedudukannya tidak stabil (C6H8O6), karena mudah bereaksi dengan O2 di udara menjadi

asam dehidroaskorbat merupakan vitamin yang paling sederhana. Sifat vitamin C adalah mudah berubah akibat oksidasi namun stabil jika merupakan kristal (murni), Vitamin C mudah rusak dan mudah larut dalam air. Vitamin C mudah teroksidasi oleh panas, sinar, atau enzim oksidasi serta katalis tembaga dan besi. Oksidasi akan terhambat bila vitamin C dibiarkan dalam keadaan asam atau suhu rendah.

Dalam praktikum dilakukan dua perlakuan terhadap sampel yaitu, sampel pertama ketika dititrasi menggunakan air dingin sebagai campurannya dan mendapat hasil sebesar 0,29 %

dalam

gram sampel. Sampel kedua ketika dititrasi menggunakan air dengan suhu normal untuk campurannya dan mendapat hasil = 0,26 % dalam

gram sampel.Kadar vitamin C pada sampel perlakuan pertama nilai lebih besar dibandingkan dengan kadar vitamin C pada perlakuan sampel kedua. Perbedaan hasil tersebut dipengaruhi oleh suhu air yang digunakan, dimana pada suhu dingin dan dalam suasana dapat menjaga kandungan vitamin C pada sampel, mengingat sifat dari vitamin C adalah mudah rusak, mudah larut dan mudah teroksidasi jika terkena suhu panas. Sehingga pada sampel dengan perlakuan diberi campuran air suhu normal, kadar vitamin C tidak sebanyak pada sampel dengan diberi air bersuhu dingin.

I. Kesimpulan

Terdapat perbedaan hasil pada analisis kadar vitamin C dalam sampel buah Kiwi, dimana sampel perlakuan pertama yaitu dengan diberi air bersuhu rendah (air dingin) memiliki nilai lebih besar, yaitu 0,29% dibandingkan sampel dengan perl akuan kedua diberi air bersuhu normal, karena pada suhu dingin kadar vitamin C lebih terjaga dan tidak mudah rusak dan teroksidasi

J. Dokumentasi analisis kadar vitamin C

(Hasil Standarisasi Na2S2O3 /metode iodimetri)

(Hasil titrasi sampel aquades dingin dan suhu normal/metode iodimetri)

1. PENETAPAN KADAR ETANOL (DISTILASI-PIKNO) A. Tujuan

Untuk menentukan kadar etanol dalam suatu sampel minuman beralkohol, dengan metode destilasi.

B. Prinsip

Sampel minuman alkohol dipanaskan sampai tercapainya suhu 70°C – 80°C (titik didih etanol), etanol yang terkandung dalam minuman akan menguap dan disalurkan ke dalam sebuah pipa panjang, disaat yang bersamaan suhu uap etanol yang panas akan diturunkan suhunya secara ekstrem sehingga fase uap etanol akan berubah menjadi cair kembali (dengan kondensor liebig) Selanjutnya etanol yang sudah mencair ditampung di tempat penampungan yaitu labu ukur 100 mL.

C. Dasar Teori

Dalam ilmu kimia yang di maksud alkohol adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus hidroksil (-OH) sebagai gugus fungsionalnya. Alkohol adalah istilah yang umum di pakai di masyarakat, sedangkan istilah kimia dari alkohol adalah etil alkohol

LAPORAN PRAKTIKUM

ANALISIS MAKANAN DAN MINUMAN

MATA KULIAH KIMIA AMAMI II

MATERI 1. Penetapan Kadar Etanol (Distilasi-Pikno) 2. Analisis Minyak Pangan

DOSEN PENGAJAR 1. Indah Lestari, S.Si., M.Kes.

2. Christ Kartika Rahayuningsih, ST., M.Si TINGKAT/SEMESTER 2 / IV

HARI/ TANGGAL Rabu, 24 Mei 2017

PERTEMUAN III

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA JURUSAN ANALIS KESEHATAN

SURABAYA

JL. KARANG MENJANGAN NO. 18 A SURABAYA TELP. 031.5020718. FAX. 031.5055023

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email :

admin@poltekkesdepkes-(etanol) dengan rumus C2H5OH. Alkohol murni adalah alkohol yang hanya mengandung etil

alkohol, sediki air, serta bebas dari bahan-bahan lain yang berbahaya bagi manusia. Alkohol ini biasa di gunakan untuk pembuatan minuman keras, pelarut minyak, pelarut obat-obatan, serta untuk keperluan industri lainnya. Alkohol teknis adalah alkohol yang selain mengandung etil alkohol dan juga masih mengandung bahan ikutan lain yang membahayakan manusia antara lain : metil alkohol, aldehid, ester, dan lain-lainnya (Day, R.A,1992).

Destilasi adalah suatu proses penguapan yang diikuti oleh pengembunan. Destilasi dilakukan untuk memisahkan suatu cairan dari campurannya apabila komponen lain memiliki titik didih jauh lebih tinggi tidak ikut menguap (Ristiyani, 2008). Prinsip destilasi yaitu pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) bahan atau didefinisikan juga teknik pemisahan kimia yang berdasarkkan perbedaann titik didih. Dalam penyulingan, campuran zat didihkan sehingga menguap, dan

uap ini kemudian didingankan kembali ke dalam bentuk cairan.

Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu.metode ini termasuk suku unit operasi kimia jenis perpindahan massa. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. (Widjaja, 2011). Jenis-jenis dari destilasi adalah destilasi sederhana, destilasi fraksionasi, destilasi azeotrop, destilasi kering dan destilasi vakum (Van Winkel, 1967). Bobot jenis digunakan hanya untuk cairan, didasarkan pada perbandingan bobot zat di udara pada suhu 25°C terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama (Depkes RI, 1979).

Kadar etanol dapat ditetapkan berdasarkan bobot jenis destilat Setelah sampel ditampun akan diukur berat jenisnya dengan piknometer, berat jenis larutan etanol dapat diukur dengan piknometer. Berat jenis larutan etanol semakin kecil, maka kadar etanol di dalam larutan

tersebut semakin besar. Hal ini dikarenakan etanol mempunyai berat jenis lebih kecil daripada air sehingga semakin kecil berat jenis larutan berarti jumlah atau kadar etanol semakinbanyak.Lalu hasilnya dilihat menggunakan Tabel Bobot Jenis dan Kadar Etanol pada farmakope. D. Alat a. Neraca Analitik b. Piknometer c. Kondensor liebig g. Labu iod h. Lemari pendingin i. Labu ukur 100 mL

d. Pompa air e. Statif f. Labu destilasi j. Corong k. Heater l. Erlenmeyer E. Bahan

Sampel : minuman beralkohol cukrik Aquadest

F. Prosedur praktikum

1. Memipet sebanyak 100,0 ml sampel, masukkan dalam labu destilasi

2. Melakukan destilasi sampel pada suhu 70°C - 80°C dan ditampung pada destilat pada labu ukur 100,0 mL.

3. Setelah destilasi selesai, menunggu hingga destilat dalam labu ukur dingin kemudian add aquades hingga tanda tera.

4. Menuang larutan destilat ke dalam labu iod dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin .

5. Menentukan BJ larutan destilat pada suhu 20°C dengan menggunakan piknometer.

Perhitungan

1) Massa piknometer kosong = A gram

2) Massa piknometer + aquades = B gram (20°C) 3) Massa piknometer + destilat = C gram (20°C) 4) Massa jenis aquades = D gram (20°C) 5) Volume piknometer :

6) BJ etanol :

7) Melihat tabel hubungan Y dengan kadar etanolG. Hasil praktikum Hasil perhitungan :

Bobot piknometer kosong (A) = 43,5585 g Bobot piknometer + Aquades (B) = 94,2741 g Bobot piknometer + Destilat alkohol (C) = 93,1631 g Berat jenis Aquades 20 oC = 0,99823

Volume piknometer (X) =

=

=

50,8055 BJ Alkohol (Y) =

=

=

0,9763(lihat tabel) Dari tabel : 0,9760 = 19,4 0,9770 = 18,5 Selisih kadar = 19,4 – 18,5 = 0,9 Selisih BJ = 0,9770 – 0,9760 = 0,001 Kadar Alkohol =19,4

=19,4

= 19,4–

0,27 = 19,13%Golongan Kadar Alkohol menurut SN I :

Golongan A = 1-5 % (Bir)

Golongan B = 5-20 % (Anggur)

Golongan C = 20-55 % (Whisky dan Brandy)

H. Pembahasan

Destilasi sederhana sdalah tehnik pemisahan kimia dua atau lebih komponen yang memiliki ntitik didih sehingga yang titik didihnya kebih rendah akan lebih dulu menguap. Selama proses destilasi suhu di pertahankan pada suhu 70°C, agar yang menguap adalah alkohol bukan air atau senyawa lain yang terkandung pada sampel. Dalam proses destilasi, terdapat dua tahap proses yaitu tahap penguapan dan dilanjutkan dengan tahap pengembalian kembali uap menjdi cair. Proses destilasi pada sampel minuman beralkohol diawali dengan tahap pemanasan, dimana senyawa yang tekanan uap yang lebih tinggi pada suhu kamar akan menguap terlebih dahulu karna itik didihnya rendah, dan uap tersebut bergerak menuju kondensor. Dikondensor terjadi proses pendinginan karena air dialirkan kedinding sehingga uap akan kembali menjadi cair, proses ini terjadi sampai larutan terpisah.

Pemasangan kondensor (kondesor Liebig) berfungsi untuk mendinginkan uap yang masuk lalu mengubahnya menjadi dalam bentuk cairan yang murni sebagai hasil destilasi (destilat). Kondensor harus dialiri dengan air dingin, air dingin masuk melalui pipa bawah kondensor karena jika dari atas, air dalam kondensor tidak memenuhi isi kondensor secara sempurna sehingga tidak dapat digunakan untuk mendinginkan atau mengembunkan uap yang mengalir,. Kemudian uap yang mengembun pada kondensor diubah menjadi dalam bentuk cairan murni sebagai destilatnya, destilat tersebut ditampung dalam erlenmeyer atau

labu ukur.

Untuk mendapatkan distilat murni yang maksimal diperlukan suhu pemanasan yang konstan. Pada proses destilasi ini, etanol / alkohol akan menguap terlebih dahulu pada suhu sekitar 70 – 80 °C. Labu destilasi diisi sampel dan aquades sebaiknya tidak melebih 2/3 bagian dari labu destilat karena ketika mendidih, cairan bisa naik ke atas dan keluar ke penampung destilat karena perbedaan suhu dan tekanan sehingga menghasilkan destilat yang

Proses destilasi dihentikan ketika sudah tidak terlihat lagi butiran butiran uap alkohol yang mengalir pada kondensor, labu destilasi jangan dibiarkan hingga kering, karena ditakutkan labu destilasi tersebut akan pecah karena isi didalamnya telah habis dan suhu labu destilasi sangatlah tinggi. Pada praktikum digunakan sampel cukrik, hasil destilasi sampel tersebut diperoleh kadar etanolnya adalah 19,13%. Dimana menurut SNI tentang golongan kadar alcohol, sampel cukrik termasuk kedalam golongan B (5 - 20%)

I. Kesimpulan

Hasil dari praktikum ini, didapatkan kadar etanol/alkohol dalam sampel cukrik murni tanpa oplosan yaitu 19,13%

J. Dokumentasi Hasil Analisis Kadar Alkohol

(menghitung massa piknometer, massa piknometer + distilat, massa piknometer +aquades, dan menghitung vulome piknometer)

2. ANALISIS MINYAK PANGAN

Penentuan Bilangan Asam A. Tujuan

Untuk menentukan Bilangan Asam pada minyak pangan menggunakan metode titrimetric (titrasi alkalimetri)

B. Prinsip

Bilangan asam adalah bilangan yang menunjukkan jumlah asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak atau lemak. Penentuan jumlah asam lemak bebas dalam sampel menggunakan titrasi alkalimetri. Jumlah asam lemak bebas dalam sampel ekuivalen dengan jumlah basa yang digunakan sebagai titran.

C. Dasar Teori

Kualitas minyak goreng ditentukan dari komponen asam lemak penyusunnya, yakni golongan asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh mengandung ikatan rangkap. Sebaliknya, asam lemak jenuh tidak mempunyai ikatan rangkap. Asam lemak yang memiliki semakin banyak ikatan rangkap akan semakin reaktif terhadap oksigen sehingga cenderung mudah teroksidasi. Sementara itu, asam lemak yang rantainya dominan mengandung ikatan tunggal cenderung lebih mudah terhidrolisis. Kedua proses kerusakan tersebut dapat menurunkan kualitas minyak. Reaksi penting lain adalah hidrogenasi, yaitu penjenuhan ikatan rangkap oleh hidrogen. Beberapa studi yang melakukan pengujian kimiawi terhadap minyak jelantah, memperlihatkan bahwa kualitas minyak menurun terutama pada bilangan peroksida dan bilangan asam dibandingkan dengan nilai rujukan yang disyaratkan.Nilai rujukan yang dipakai di dalam negeri untuk minyak goring adalah nilai dari Standar Nasional Indonesia (SNI) seperti pada Tabel 1 :

Sumber : Jurnal Kefarmasian Indonesia. Vol 3.2.2013: 77-88, Kualitas Minyak Goreng… (Asri Sulistijowati Suroso)

Bilangan asam juga merupakan parameter penting dalam penentuan kualitas minyak. Bilangan ini menunjukkan banyaknya asam lemak bebas yang ada dalam minyak akibat terjadi reaksi hidrolisis pada minyak terutama pada saat pengolahan . Asam lemak merupakan struktur kerangka dasar untuk kebanyakan bahan lipid (Agoes, 2008).Bilangan Asam atau angka asam adalah jumlah miligram KOH (Kalium Hidroksida) yang dibutuhkan untuk menetralkan asam-asam lemak bebas dari satu gram minyak atau lemak.

C. Alat 1. Neraca analitik 2. Erlenmeyer 250 mL 3. Labu ukur 100 mL 4. Pipet volume 10 mL 5. Gelas ukur 6. Buret 50 mL 7. Pipet tetes 8. Gelas beaker 9. Corong kaca 10. Kertas saring 11. Tissue D. Bahan

Sampel : minyak jelantah

REAGENSIA :

Aquadest

NaOH / KOH 0,1 N H2C2O4 0,1 N

Indikator PP 1%

Alkohol netral (50 ml alkohol 96% ditambah indikator PP 2 tetes lalu

tambahkan tetes demi tetes NaOH 01 N sampai terbentuk warna merah muda, homogenkan)

E. Prosedur praktikum

PENI MBANGAN SAMPEL

Sampel yang di analisis ditimbang dengan jumlah seperti pada tabel B. Bilangan asam yang diharapkan Berat sampel (g)

˂ ˂1 1 2020 1-4 10 1-4 10 4-15 2,5 4-15 2,5 15-75 0,5 15-75 0,5 ˃ ˃75 75 0,10,1 Tabel B.

Tabel B. Jumlah penimbangan sampel untuk analisis bilangan asam pada minyakJumlah penimbangan sampel untuk analisis bilangan asam pada minyak pangan

pangan

PR

PR OSED

OSED UR

UR K

KEE R

RJA

JA (SNI

(SNI 0

01

1-3

-35

55

55

5-1

-19

99

94

4))

1.

1. Menimbang sample dan memasukkan ke dalam erlenmeyer.Menimbang sample dan memasukkan ke dalam erlenmeyer. 2.

2. Menambahkan 100 mL etanol 95% netral, kocok. Tambahkan 3-5 tetesMenambahkan 100 mL etanol 95% netral, kocok. Tambahkan 3-5 tetes indikator fenolftalein.

indikator fenolftalein. 3.

3. Mentitrasi larutan dengan larutan KOH 0,1 NMentitrasi larutan dengan larutan KOH 0,1 N yang telah yang telah distandarisasidistandarisasi..

Titik akhir tercapai bila warna merah muda (pink) nampak selama 10 detik. Jika Titik akhir tercapai bila warna merah muda (pink) nampak selama 10 detik. Jika larutan KOH 0,1 N yang digunakan untuk titrasi melebihi 20,0 mL gunakan larutan KOH 0,1 N yang digunakan untuk titrasi melebihi 20,0 mL gunakan larutan KOH dengan konsentrasi 0,5 N.

larutan KOH dengan konsentrasi 0,5 N. 4.

4. Melakukan minumal secara duplo hingga perbedaan hasil ˂ 5%Melakukan minumal secara duplo hingga perbedaan hasil ˂ 5%

F.

F. Hasil praktikumHasil praktikum

Pembakuan AlkalimetriPembakuan Alkalimetri

a.

a. Pembuatan Larutan Standar Primer HPembuatan Larutan Standar Primer H22CC22OO44 0,1 N 100 mL 0,1 N 100 mL

Gram Gram = V x = V x N x BN x BEE = 0,1 L x 0,1 = 0,1 L x 0,1

⁄⁄

x 190,685 x 190,685

⁄⁄

= 0,63035 gram = 0,63035 gram b. b. Penimbangan HPenimbangan H22CC22OO44 Wadah = 12,88562 Wadah = 12,88562 Zat Zat = = 0,63035 0,63035 ++ W + ZW + Z = 13,51597 (target penimban= 13,51597 (target penimbangan)gan) (Hasil p

(Hasil penimbangan) enimbangan) W + W + Z Z = = 13,5158813,51588 Wadah = 12,88562 Wadah = 12,88562 Zat

c. Normalitas H c. Normalitas H22CC22OO44 N N ==

= =

= =

= 0,0999 N = 0,0999 N d.d. Standarisasi KOH dengan HStandarisasi KOH dengan H22CC22OO44

Diperoleh : Diperoleh : Titrasi 1 Titrasi 1 11,7 mL11,7 mL Titrasi 2 Titrasi 2 11,7 mL 11,7 mL V Vrata-ratarata-rata==

= 11,7 mL= 11,7 mL NORMALITAS KOH NORMALITAS KOH N N11 x x VV11 = = NN22 x x VV22 0,0999 0,0999 x x 10,0 10,0 = = N2 N2 x x 11,711,7

= = N2N2 N NKOHKOH = 0,0853 N= 0,0853 N A.A. HASIL ANALISIS SAMPEL TANPA PERLAKUAN PEMANASANHASIL ANALISIS SAMPEL TANPA PERLAKUAN PEMANASAN 1.

1. Penimbangan Sampel Tanpa Perlakuan PemanasanPenimbangan Sampel Tanpa Perlakuan Pemanasan Diperoleh

Diperoleh Berat SampBerat Sampel pada el pada Erlenmeyer 1 Erlenmeyer 1 = = 20,0153 20,0153 gramgram Berat Sampel pada Erlenmeyer 2 = 20,0096 gram Berat Sampel pada Erlenmeyer 2 = 20,0096 gram

Total

Total berat berat sampel sampel ==

= 20,03 gram= 20,03 gram2.

2. Titrasi Sampel Tanpa Perlakuan PemanasanTitrasi Sampel Tanpa Perlakuan Pemanasan Diperoleh

Diperoleh : : Titrasi Titrasi 1 1 = = 3,20 3,20 mLmL Titrasi 2 = 3,25 mL Titrasi 2 = 3,25 mL

Volume

Volume rata-rata rata-rata ==

= =

= = 3,225 mL3,225 mL 3.3. Penetapan Kadar Sampel Tanpa Perlakuan PemanasanPenetapan Kadar Sampel Tanpa Perlakuan Pemanasan

Bilangan Asam Bilangan Asam ==

= =

= =

= = 0,770,77

⁄⁄

B.B. HASIL ANALISIS SAMPEL DENGAN PERLAKUAN PEMANASANHASIL ANALISIS SAMPEL DENGAN PERLAKUAN PEMANASAN 1.

1. Penimbangan Sampel Dengan Perlakuan Penimbangan Sampel Dengan Perlakuan PemanasanPemanasan Diperoleh

Diperoleh Berat Berat Sampel Sampel pada pada Erlenmeyer Erlenmeyer 1 1 = = 20,0045 20,0045 gramgram Berat Sampel pada Erlenmeyer 2 = 20,0670 gram Berat Sampel pada Erlenmeyer 2 = 20,0670 gram Total berat sampel =

Total berat sampel =

= = 20,04 20,04 gramgram2.

2. Titrasi Sampel Dengan Titrasi Sampel Dengan Perlakuan PemanasanPerlakuan Pemanasan Diperoleh

Diperoleh : : Titrasi Titrasi 1 1 = = 2,30 2,30 mLmL Titrasi 2 = 2,35 mL Titrasi 2 = 2,35 mL

Volume rata-rata =

=

= 2,325 mL

3. Penetapan Kadar Sampel Dengan Perlakuan Pemanasan Bilangan Asam =

=

=

= 0,55

⁄

G. PembahasanBilangan asam adalah menandakan jumLah mg KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan 1 gram sampel minyak goreng. Pada praktikum yang dilakukan menggunakan metode titrimetri (titrasi alkalimetri). Penambahan alkohol pada sampel dengan tujuan agar minyak dapat mudah larut sehingga dapat bereaksi dengan basa alkali dan dapat dengan mudah dititrasi, mengingat sifat dasar dari minyak adalah tidak dapat larut dalam air. Pada praktikum dilakukan dua perlakuan pada sampel, yaitu sampel yang dipanaskan terlebih dahulu kemudian dititrasi dan sampel yang tidak dipanaskan (langsung dititrasi setelah penambahan alkohol). Hasil praktikum menunjukkan perbedaan pada kedua sampel tersebut dimana sampel dengan perlakuan dipanaskan memiliki nilai bilangan asam 0,5 (lebih kecil) daripada sampel yang tidak dipanaskan, dan termasuk ke dalam nilai standart mutu minyak berdasarkan SNI yaitu maksimal nilai bilangan asam suatu minyak goreng adalah 0.60. seharusnya sampel yang digunakan dapat memiliki nilai bilanganasam lebih besar mengingat kondisi secara fisik sampel yang dianalisis ini sudah kental dan berwarna coklat gelap, menandakan bekali-kali bekas pakai.

Proses pemanasan pada perlakuan pertama sampel minyak adalah untuk menekan proses hidrolisis suatu minyak, agar jumlah jumlah minyak yang terhidrolisis tidak terlalu banyak, sehingga ketika proses titrasi dengan basa alkali, hanya membutuhkan sedikit KOH untuk menetralkan kandungan asam lemak bebas dalam sampel.

Mengingat sifat minyak yang mudah teroksidasi pada suhu kamar tanpa diberi perlakuan apapun, oleh krn itu Untuk menekan terjadinya hidrolisis pemanasan minyak sebaiknya dilakukan pada suhu yg tidak terlalu tinggi sekitar 177-221 derajat C.

Minyak yg digunakan dlm praktikum ini sudah berbulan – bulan digunakan berkali-kali, seharusnya untuk hasil perlakuan normal pun nilainya lebih tinggi dari yang didapat (bisa sampai nilai 1 lebih) namun hasil yang didapat ini hanya berbeda tidak jauh dr SNI mutu minyak 0,6. Diketahui sampel yg digunakan sering dipakai untuk menggoreng bawang-bawangan. (dimana golongan bawang-bawangan memiliki antioksidan yang berguna untuk menghambat proses oksidasi pada minyak sehingga tidak terbentuk peroksida yg akan menguraikan asam lemak menjadi aldehid dan keton sebagai penyebab ketengikan)

H. Kesimpulan

Terdapat perbedaan hasil pada analisis bilangan asam pada sampel d engan perlakuan pemanasan dengan sampel yang tidak dipanaskan. Sampel yang dipanaskan memiliki

bilangan asam 0,55

⁄

sedangkan sampel yang tidak dipanaskan didapat nilai0,77

⁄

. Pemanasan bertujuan untuk menekan proses hidrolisis pada minyak sehingga didapat nilai bilangan asam yang tidak terlalu besar. Penentuan Bilangan Iodium Metode Hanus A. Tujuan

Untuk menentukan Bilangan Iodium menggunakan metode Hanus pada minyak pangan. B. Prinsip

Bilangan Iodium didefinisikan sebagai jumlah gram Iodium yang diserap oleh 100 gram lipid. Nilai yang didapat menunjukkan derajat ketidakjenuhan lipid

C. Dasar Teori

Bilangan iodine menunjukkan derajat ketidakjenuhan asam lemak penyusun minyak. Asam lemak tidak jenuh mampu mengikat iodium dan membentuk persenyawaan yang jenuh. Banyaknya iodine yang diikat menunjukkan banyaknya ikatan rangkap dimana asam lemak tidak jenuh mampu mengikat iodium dan membentuk persenyawaan yang jenuh. Bilangan iodine juga menyatakan jumlah gram iodine yang diserap dalam satu gram minyak.

Metode yang dapat digunakan pada penetapan bilangan Iodium adalah metode Hanus dan metode Wijs. Analisis dengan kedua metode ini akan memberikan hasil sedikit berbeda tetapi masih dalam rentang variasi perbedaan bilangan Iodium dalam lemak/minyak tersebut.

Penentuan bilangan Iodium dalam lemak/minyak dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah Iodium (berlebih) ke dalam lemak/minyak. Iodium akan berikatan dengan asam lemak tak jenuh pada sampel dan memberikan sisa Iodium yang tidak bereaksi. Kemudian titrasi Iodometri dilakukan untuk menentukan jumlah Iodium awal (titrasi blanko) dan jumlah Iodium sisa (titrasi sampel). Jumlah Iodium yang bereaksi dan setara dengan jumlah asam lemak tak jenuh pada sampel, didapatkan dari pengurangan jumlah Iodium awal dan Iodium sisa. Reaksi titrasi Iodometri yang dilakukan, ditunjukkan pada reaksi :

I2 + 2Na2S2O3 Na2S4O6 + 2NaI D. Alat 1. Neraca analitik 2. Erlenmeyer 250 mL 3. Labu ukur 100 mL 4. Labu Iod 5. Pipet volume 10 mL 6. Gelas ukur 7. Pipet tetes 8. Buret 50 mL 9. Gelas beaker 10. Corong kaca 11. Kertas saring 12. Tissue

E. Bahan

Sampel : Minyak Jelantah

REAGENSIA : a. Pereaksi Hanus

Larutkan 13,2 gram I2 dalam 1 L asam asetat glasial. Jika selurh Iodium sudah larut

dan larutan telah dingin, tambahkan Brom (Br 2) secukupnya, umumnya 3 mL.

b. Kloroform c. Larutan KI 15%

d. Larutan Na2S2O3.5H2O 0,1 N

e. Indikator amilum 1%

F. Prosedur praktikum

A.

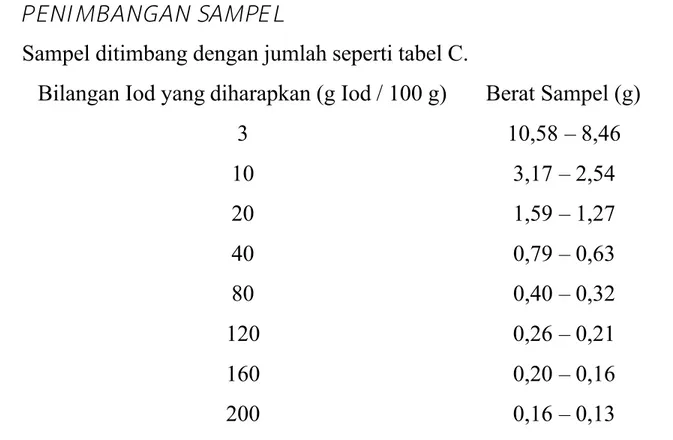

PENI MBANGAN SAMPE L

Sampel ditimbang dengan jumlah seperti tabel C.

Bilangan Iod yang diharapkan (g Iod / 100 g) Berat Sampel (g)

3 10,58 – 8,46 10 3,17 – 2,54 20 1,59 – 1,27 40 0,79 – 0,63 80 0,40 – 0,32 120 0,26 – 0,21 160 0,20 – 0,16 200 0,16 – 0,13

Tabel C. Jumlah penimbangan sampel untuk analisis bilangan Iod pada minyak pangan

B.

PROSEDUR KE RJA (SNI 01-3555-1994)

1. Sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu Iod.

2. Tambahkan 10 mL kloroform. Tambahkan 25,0 mL pereaksi Hanus dan biarkan 30 menit di tempat gelap sambil sesekali di kocok (sesudah reaksi

3. Setelah reaksi sempurna ke dalam larutan tambahkan 10 mL larutan KI 15% kocok. Bilas Erlenmeyer dan tutupnya dengan 100 mL aquades. Inkubasi dalam ruang gelap.

4. Titrasi Larutan Na2S2O3.5H2O 0,1 N yang tlah distandarisasi hingga warna

larutan memudar.

5. Tambahkan 2 mL indikator amilum da lanjutkan kemali titrasi. Jika warna biru hampir hilang, hentikan titrasi. Erlenmeyer digoyang-goyang dengan cepat sehingga Iodium yang masih tinggal dalam kloroform akan pindah ke larutan KI.

6. Lanjutkan titrasi hingga warna biru tepat hilang.

7. Lakukan prosedur yang sama untuk blanko. Blanko berisi 25,0 mL pereaksi Hanus.

8. Lakukan minimal secara duplo hingga hasil presisi.

G. Hasil praktikum

Pembakuan Iodometri

a. Pembuatan Larutan Standar Primer KIO3 0,1 N 100 mL

Perhitungan : Massa KIO3 = V x N x BE = 0,1 L x 0,1

⁄

x 35,67

⁄

= 0,3560 gram b. Penimbangan KIO3 Wadah = 12,88562 gram Zat = 0,3560 gram +W + Z = 13,24162 gram (target penimbangan) (Hasil penimbangan) W + Z = 13,29722 gram

Wadah = 12,88562 gram

c. Normalitas KIO3 N =

=

=

= 0,1154 Nd. Standarisasi Na2S2O3 dengan KIO3

Diperoleh : Titrasi 1 12,1 mL NORMALITAS Na2S2O3 N1 x V1 = N2 x V2 0,1154 x 10,0 = N2 x 12,1

= N2 N Na2S2O3 = 0,0954 N PENIMBANGAN SAMPEL a. Sampel pertamaBerat botol timbang = 38,34909 gram

Sampel = 0,70 gram +

Botol timbang + Sampel = 39,04909 gram (target penimbangan) (Hasil penimbangan) = 39,04184 gram

Botol timbang = 38,34909 gram

b. Sampel kedua

Berat botol timbang = 47,1548 gram

Sampel = 0,70 gram +

Botol timbang + Sampel = 47,8548 gram (target penimbangan) (Hasil penimbangan) = 47,8725 gram

Botol timbang = 47,1548 gram

Sampel kedua = 0,7177 gram (berat sebenarnya)

Berat rata-rata sampel =

= 0,7052 gram

PENETAPAN KADAR SAMPEL Hasil titrasi blanko = 52,2 mL Hasil titrasi sampel pertama = 14,95 mL Hasil titrasi sampel kedua = 18,30 mL

Volume rata-rata titrasi sampel =

= 16,625 mLBilangan Iod (g Iod / 100 g) =

=

=

=

= 62,17

⁄

H. Pembahasan

Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonya, asam lemak ini mudah mengalami oksidasi, bila asam lemak ini teroksidasi maka ikatan rangkap yang ada pada asam lemak tak jenuh tersebut akan putus dan membentuk ikatan jenuh. Salah satu faktor penyebab putusnya ikatan rangka pada asam lemak tak jenuh ini adalah pengaruh pemanasan terutama pada saat digunakan untuk menggoreng. Seberapa banyak ikatan rangkap yang terputus pada saat menggoreng dapat diketahui melalui penentuan bilangan iod. Penentuan bilangan iod merupakan salah satu cara untuk menentukan tingkat ketidak jenuhan minyak. Semakin tinggi bilangan iod minyak maka semakin tinggi tingkat ketidakjenuhan minyak. Semakin tinggi tingkat ketidakjenuhannya maka semakin baik dikonsumsi oleh tubuh, karena minyak yang tinggi kandungan lemak tak jenuhnya tidak meningkatkan kolesterol t ubuh.

Dari praktikum yang dilakukan hasil analisis bilangan iod dengan sampel minyak jelantah (minyak goreng bekas pakai berulang) menunjukkan bahwa terjadi kenaikan bilangan Iod. Hal ini disebabkan karena banyaknya garam iodium yang tidak diikat oleh minyak yang digunakan sebagai sample, akibat telah digunakan berkali-kali, mengalami pemanasan berulang sehingga rantai asam lemak yang pada minyak normal adalah rantai ganda menjadi rantai tunggal (rantai asam lemak jenuh), dimana pada sifat asam lemak jenuh adalah sulit untuk mengikat iodium.

I. Kesimpulan

Hasil analisis bilangan iod dengan sampel minyak jelantah (minyak bekas pakai goreng berulang) menunjukkan adanya kenaikan nilai bilangan iod, yaitu = 62,17

⁄

.sedangkan mutu minyak goreng menurut SNI seharusnya nilai bilangan iod adalah 40

⁄

.J. Dokumentasi hasil analisis bilangan iod

(blanko iodium)

Penentuan Bilangan Peroksida A. Tujuan

Untuk menentukan bilangan peroksida dalam minyak pangan yang menandakan kualitas dari minyak pangan tersebut.

B. Prinsip

Pengukuran sejumlah iodium yang dibebaskan dari KI melalui reaksi oksidasi oleh peroksida di dalam pelarut asam asetat / kloroform. Iodium yang dibebaskan dititrasi

dengan larutan standar natrium tiosulfat melalui titrasi iodometri.\

C. Dasar Teori

Kualitas minyak goreng ditentukan dari komponen asam lemak penyusunnya, yakni golongan asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh mengandung ikatan rangkap. Sebaliknya, asam lemak jenuh tidak mempunyai ikatan rangkap. Asam lemak yang memiliki semakin banyak ikatan rangkap akan semakin reaktif terhadap oksigen sehingga cenderung mudah teroksidasi. Sementara itu, asam lemak yang rantainya dominan mengandung ikatan tunggal cenderung lebih mudah terhidrolisis. Kedua proses kerusakan tersebut dapat menurunkan kualitas minyak. Reaksi penting lain adalah hidrogenasi, yaitu penjenuhan ikatan rangkap oleh hidrogen. Beberapa studi yang melakukan pengujian kimiawi terhadap minyak jelantah, memperlihatkan bahwa kualitas minyak menurun terutama pada bilangan peroksida dan bilangan asam dibandingkan dengan nilai rujukan yang disyaratkan.Nilai rujukan yang dipakai di dalam negeri untuk minyak goring adalah nilai dari Standar Nasional Indonesia (SNI) seperti pada Tabel 1 :

Bilangan peroksida adalah indeks jumlah lemak atau minyak yang telah mengalami oksidasi. Angka peroksida sangat penting untuk identifikasi tingkat oksidasi minyak. Minyak yang mengandung asam- asam lemak tidak jenuh dapat teroksidasi oleh oksigen yang menghasilkan suatu senyawa peroksida. Cara yang sering digunakan untuk menentukan angka peroksida adalah dengan metoda titrasi iodometri. Bilangan peroksida yang tinggi mengindikasikan lemak atau minyak sudah mengalami oksidasi, namun pada angka yang lebih rendah bukan selalu berarti menunjukkan kondisi oksidasi yang masih dini. Angka peroksida rendah bisa disebabkan laju pembentukan peroksida baru lebih kecil dibandingkan

dengan laju degradasinya menjadi senyawa lain, mengingat kadar peroksida cepat mengalami degradasi dan bereaksi dengan zat lain

D. Alat

1. Neraca Analitik

2. Erlenmeyer bertutup asah 250 ml 3. Labu ukur 100 mL 4. Pipet volume 10 mL 5. Pipet maat 6. Gelas ukur 7. Buret 50 mL 8. Pipet tetes 9. Bulb 10. Tissue E. Bahan

Sampel : Minyak Jelantah

REAGENSIA :

1. Kloroform + Asam asetat glasial dengan perbandingan 3 : 2 2. KI jenuh 3. Larutan Na2S2O3.5H2O 0,1 N 4. Indikator amilum 1% 5. KIO3 0,1 N 6. KI 10% 7. H2SO4 2N

F. Prosedur praktikum

A. Standarisasi Na2S2O30,1 N dengan KIO30,1 N

1. 10 ml larutan standar KIO30,1 Ndimasukkan dalam erlenmeyer 250 ml

2. Tambahkan KI 10% 10 ml dan H2SO4 2 N 10 ml

3. Tutup, biarkan dalam tempat gelap beberapa saat lalu titrasi dengan Na2S2O3

0,1 N hingga warna kuning muda

4. Tambahkan indikator amilum 1 %titrasi lagi hingga warna biru tepat hilang B. Penetapan kadar

1. Timbang kurang lebih 25 gram sampel dalam erlenmeyer tutup asah 250 ml 2. Tambah 30 ml larutan asam asetat-kloroform perbandingan 3:2

3. Goyang bahan hingga lrut sempurna 4. Tambahkan 0,5 ml KI jenuh

5. Diamkan 1 menit lalu goyangkan, lalu tambahkan 30 ml aquadest

6. Titrasi dengan Na2S2O3 0,1 N hingga warna kuning muda lalu tambahkan

amilum 1% titrasi kembali hingga warna biru tepat hilang

Perhitungan

Bilangan Peroksida (meqO2 / kg) =

G. Hasil praktikum

c. Pembuatan Larutan Standar Primer KIO3 0,1 N 100 mL

Perhitungan : Massa KIO3 = V x N x BE = 0,1 L x 0,1

⁄

x 35,67

⁄

= 0,3560 gram d. Penimbangan KIO3 Wadah = 12,88562 gram Zat = 0,3560 gram +(Hasil penimbangan) W + Z = 13,29722 gram Wadah = 12,88562 gram

Zat = 0,4116 gram (berat sebenarnya)

c. Normalitas KIO3 N =

=

=

= 0,1154 Ne. Standarisasi Na2S2O3 dengan KIO3

Diperoleh : Titrasi 1 12,1 mL NORMALITAS Na2S2O3 N1 x V1 = N2 x V2 0,1154 x 10,0 = N2 x 12,1

= N2 N Na2S2O3 = 0,0954 N PENIMBANGAN SAMPEL 1. Sampel pertama

Berat botol timbang = 38,35693 gram

Sampel = 4,5 gram +

Botol timbang + Sampel = 42,85693 gram (target penimbangan) (Hasil penimbangan) = 42,86040 gram

Botol timbang = 38,35693 gram

Sampel pertama = 4,50347 gram (berat sebenarnya)

2. Sampel kedua

Berat botol timbang = 47,1526 gram

Sampel = 4,5 gram +

Botol timbang + Sampel = 51,6526 gram (target penimbangan) (Hasil penimbangan) = 51,6866 gram

Botol timbang = 47,1526 gram

Sampel kedua = 4,5340 gram (berat sebenarnya)

Berat rata – rata sampel =

= 4,518735 gram

PENETAPAN KADAR SAMPEL Hasil titrasi sampel pertama = 0,45 mL Hasil titrasi sampel kedua = 0,70 mL

Volume rata – rata titrasi sampel =

= 0,575 mLBilangan Peroksida =

=

=

⁄

H. Pembahasan

Sebagian besar kerusakan minyak disebabkan oleh proses oksidasai dan hidrolisis (secara enzimatik ataupun nonenzimatik). Pada saat pertama proses oksidasi, akan terbentuk senyawa peroksida yang merupakan senyawa labil dan mudah bereaksi lebih lanjut. Selanjutnya

terbentuk senyawa keton dan aldehid yang menyebabkan bau dan cita rasa tengik pada minyak sehingga menjadi pertanda minyak telah rusak. Asam lemak tidak jenuh dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya hingga membentuk senyawa peroksida, Jumlah peroksida yang terdapat dalam minyak ditetapkan dengan metode iodometri. Pada metode ini

iod mereduksi peroksida-peroksida yang terbentuk dalam minyak.

Angka peroksida menunjukkan tingkat kerusakkan minyak karena oksidasi. Tingginya angka peroksida menunjukkan telah terjadi kerusakkan pada minyak tersebut dan minyak akan

segera mengalami ketengikan dan sudah mengalami oksidasi. Pada praktikum yang dilakukan didapat hasil bilangan peroksida =

⁄

. dimana nilai tersebut tergolong tinggi.Metode titrimetric yang dilakukan tidak menggunakan blanko, karena disini blanko tidak akan menghasilkan suatu reaksi yang signifikan ketika ditambah amilum dan dititrasi dengan Na2S2O3,sehingga blanko hanya berfungsi sebagai pengkoreksi nilai saja.

Mg = meq x BM per valensi (soalnya di SNI mutu minyak bil.peroksida maks nilainya 1,00 mg 02/100 g)

I. Kesimpulan

Hasil analisis bilangan peroksida sampel minyak jelantah (minyak goreng bekas pakai) adalah

⁄

. dimana pada standar mutu minyak goreng menurut SNI nilai bilangan peroksida suatu minyak goreng tidak boleh melebihi 1 (maks = 1 mg O2/ 100g) Penentuan Bilangan Persabunan A. Tujuan

Untuk menentukan Bilangan Persabunan dalam minyak pangan. B. Prinsip

Bilangan persabunan dinyatakan sebagai jumlah (mg) KOH yang dibutuhkan untuk mempersabunkan satu gram lemak atau minyak

C. Dasar Teori

Minyak merupakan salah satu zat makanan yang penting bagi kebutuhan tubuh manusia. Selain itu minyak juga merupakan sumber energi dimana satu gram minyak dapat menghasilkan 9 kkal (Winarno, 2002). Minyak goreng berfungsi sebagai pengantar panas, penambah rasa gurih, dan penambah nilai kalori bahan pangan. Mutu minyak goring ditentukan oleh titik asapnya yaitu suhu pemanasan minyak sampai terbentuk akrolein yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan. Hidrasi gliserol akan membentuk aldehida tidak jenuh atau akrolein tersebut. Makin tinggi titik asap makin baik minyak goreng itu. Titik asap suatu minyak goreng tergantung dari kadar gliserol bebas. Minyak yang telah digunakan untuk menggoreng titik asapnya akan turun, karena telah terjadi hidrolisis molekul lemak. Karena itu untuk menekan terjadinya hidrolisis, pemanasan minyak sebaiknya dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi (suhu penggorengan 1770C -2210C).

Angka penyabunan sama dengan bilangan penyabunan dinyatakan sebagai banyaknya ( mg ) KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan satu gram lemak atau minyak. Lemak yang mengandung komponen yang tidak tersabunkan seperti sterol mempunyai bilangan penyabunan rendah. Namun untuk minyak yang mengandung asam lemak tidak jenuh tidak

mempunyai bilangan penyabunan tinggi. Tingginya bilangan penyabunan ini disebabkan ikatan tidak jenuh dapat teroksidasi menghasilkan pembentukan gugus karbonil yang pada akhirnya dapat juga bereaksi dengan alkali (Harun, 2006).

D. Alat a. Neraca Analitik b. Labu Iod 250 mL c. Labu ukur 100 mL d. Pipet volume 10 mL i. Buret 50 mL j. Erlenmeyer k. Pendingin tegak l. Serbet

e. Pipet tetes f. Pipet maat g. Bulb h. Gelas ukur m. Corong kaca n. Heater o. Tissue p. Kertas saring E. Bahan

Sampel : Minyak Jelantah

REAGENSIA :

Alkohol netral Lindi alkohol

Larutkan 40 gram KOH dalam 1 L alkohol 96%

HCl 0,5 N Indikator MO

F. Prosedur praktikum

A.

PROSEDUR KE RJA (SNI 01-3555-1994)

1) Sampel ditimbang sejumlah 5 gram di erlenmeyer

2) Tambahkan 25,0 mL lindi alkohol. Beri pendingin tegak.

3) Persabunkan campuran di atas penangas air sampai mendidih hingga minyak tersabunkan sempurna. Dinginkan

4) Tambahkan indikator MO, titrasi dengan HCl 0,5 N yang telah distandarisasi. 5) Lakukan juga titrasi blanko.

G. Hasil praktikum

Rumus Bilangan Persabunan =

Keterangan :

N = Normalitas HCl sebagai titran (N) Vb = Volum HCl untuk titrasi blanko (mL) Vs = Volum HCl untuk titrasi sampel (mL) BE = Berat ekuivalen KOH (g/mol.ek) W = Berat sampel (g)

a. Pembuatan Larutan Standar Primer Na2B4O70,1 N 100 mL Massa Na2B4O7 = N

V

BE = 0,1 L x 0,1

⁄

x 190,685

⁄

= 1,90685 gram b. Penimbangan Na2B4O7 Wadah = 14,14827 gram Zat = 1,90685 gram +W + Z = 16,05512 gram (target penimbangan)

(Hasil penimbangan) W + Z = 16,05722 gram Wadah = 14,14827 gram

Zat = 1,90695 gram (berat sebenarnya c. Normalitas Na2B4O7 N =

=

=

= 0,1000 N d. Standarisasi HCl dengan Na2B4O7 Diperoleh : Titrasi 1 3,3 mL Titrasi 2 3,5 mLVolume rata-rata titrasi =

NORMALITAS HCl N1 x V1 = N2 x V2 0,1000 x 10,0 = N2 x 3,4

= N2 NHCl = 0,2941 NA. PENETAPAN KADAR SAMPEL DENGAN PERLAKUAN 1 Setelah dipanaskan (masih dalam kondisi panas) langsung dititrasi Diperoleh :

Hasil titrasi Blanko = 45,70 mL Hasil titrasi sampel pertama = 23,80 mL Hasil titrasi sampel kedua = 24,0 mL

Volume rata-rata hasil titrasi sampel =

= 23,90 mL Bilanngan penyabunan =

=

= 71,94B. PENETAPAN KADAR SAMPEL DENGAN PERLAKUAN 2

Setelah dipanaskan, didinginkan terlebih dulu / diturunkan suhunya baru kemudian dititrasi

Diperoleh :

Hasil titrasi Blanko = 45,70 mL Hasil titrasi sampel pertama = 17,89 mL

Hasil titrasi sampel kedua = 17,20 mL

Volume rata-rata hasil titrasi sampel =

= 17,545 mL Bilanngan penyabunan =

=

= 92,92 H. PembahasanPenambahan HCl untuk mendapatkan suasana asam sehingga membantu membebaskan lemak yang terkandung dalam sampe tetapi dalam praktikum ini, fungsi HCl tersebut digantikan oleh lindi alcohol dimana lindi alcohol terdiri dari KOH + alcohol 96% fungsi alcohol untuk mengasamkan, sedangkan KOH untuk menetralkan asam lemak bebas dalam sampel, pemanasan dilakukan untuk mencegah menyebarnya uap asam yg ditimbulkan dari hasil pemanasan. KOH akan bereaksi dengan trigliserida, alkali yg tertinggal, dititrasi dengan asam sehingga jumlah alkali yang bereaksi dapat diketahui. Pelarut yang digunakan untuk melarutkan KOH adalah alcohol. Penambahan alcohol untuk melarutkan asam lemak hasil hidrolisis agar membantu mempermudah reaksi dg basa dalam pembentukan sabun.

Proses refluks (pemanasan pake pendingin tegak) berguna untuk proses penyabunan. Harus disumbat rapat agar uap tidak keluar. Tujuan pendinginan untuk menurunkan suhu larutan agar tidak terlalu panas, karena ditakutkan terjadi penguapan KOH. Kesalahan yang sering terjadi adalah KOH dilarutkan dengan aquades bukan dengan alcohol. Tujuan menggunakan alcohol untuk melarutkan KOH dalam pembuatan lindi alcohol, adalah karena sifat lipid itu tidak larut dalam air.

Pada praktikum diperoleh hasil yang berbeda dari perlakuan yang berbeda di kedua sampel, perlakuan pertama adalah setelah dipanaskan lansung dititrasi terlebih dulu dan didapat hasil 71,94 sedangkan pada sampel dengan perlakuan setelah dipanaskan sampel didiamkan/didinginkan terlebih dulu untuk diturunkan suhunya baru kemudian dititrasi, diperoleh nilai 92,92. Dari hasil tersebut sampel yang dengan suhu dingin/normal baru

dititrasi memiliki nilai lebih besar, dalam arti kandungan KOH dalam sampel tidak banyak yang hilang atau menguap. Angka penyabunan adalah banyaknya (mg) KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan satu gram lemak atau minyak. Jika angka penyabunan besar maka menandakan berat molekul minyak kecil, berat molekul erat hubungannya dengan banyaknya rantai asam lemak tak jenuh yang dimiliki minyak, sedangkan jika angka penyabunan kecil maka, berat molekul minyak besar sehingga masih banyak ikatan rantai asam lemak tak jenuh. Jika angka penyabunan besar maka dapat dikatakan minyak tersebut sudah rusak atau kualitasnya buruk dan kemungkinan telah digunakan secara berulang

I. Kesimpulan

Diperoleh hasil yang berbeda dari perlakuan yang berbeda di kedua sampel, perlakuan pertama adalah setelah dipanaskan lansung dititrasi terlebih dulu dan didapat hasil 71,94

sedangkan pada sampel dengan perlakuan setelah dipanaskan sampel didiamkan/didinginkan terlebih dulu untuk diturunkan suhunya baru kemudian dititrasi, diperoleh nilai 92,92.

LAPORAN PRAKTIKUM

ANALISIS MAKANAN DAN MINUMAN

MATA KULIAH KIMIA AMAMI II

MATERI 1. Analisis Karbohidrat

Penentuan Kadar Sukrosa Metode Luff

Schoorl

Penentuan Kadar Laktosa Metode Luff

Schoorl

2. Analisis Zat Warna Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

DOSEN PENGAJAR 1. Indah Lestari, S.Si., M.Kes.

2. Christ Kartika Rahayuningsih, ST., M.Si TINGKAT/SEMESTER 2 / IV

HARI/ TANGGAL Jum’at, 26 Mei 2017

PERTEMUAN II

1. PENENTUAN KADAR SUKROSA METODE LUFF SCHOORL A. Tujuan

Untuk menentukan kadar sukrosa dalam bahan pangan menggunakan metode Luff Schoorl.

B. Prinsip

Sukrosa adalah suatu disakarida non pereduksi. Jika sukrosa dihidrolisis menjadi

monosakarida, maka apabila ditambahkan larutan Luff Schoorl, monosakarida hasil hidrolisis akan mereduksi Cu2+ menjadi Cu+. Kelebihan (sisa) Cu2- kemudian dititrasi dengan titrasi iodometri.

Menentukan Cu2+ dalam larutan sebelum direaksikan dengan gula reduksi (titrasi

blanko) dan sesudah direaksikan dengan sampel gula reduksi (titrasi sampel).

Selisih titrasi blanko dengan titrasi sampel ekuivalen dengan Cu2+ yang terbentuk

dan ekuivalen dengan gula reduksi.

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA JURUSAN ANALIS KESEHATAN

SURABAYA

JL. KARANG MENJANGAN NO. 18 A SURABAYA TELP. 031.5020718. FAX. 031.5055023

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email :

admin@poltekkesdepkes-C. Dasar Teori

Pada analisis kadar sukrosa maetode Luff Schoorl, kadar karbohidrat selain sukrosa (yang umumnya berupa gula sederhana) dihitung tersendiri yaitu mereaksikan contoh dengan Luff Schoorl. Kemudian kadar gula total dihitung dengan menghidrolisis sukrosa menjadi gula invert, yang dapat mereduksi Cu2+ (dalam larutan Luff Schoorl) menjadi Cu+ yang berupa endapan, seperti yang dapat diperlihatkan pada reaksi 1. Cu2+ yang tersisa kemudian direaksikan dengan kalium iodida dengan suasana asam kuat, dan membebaskan I2, seperti ditunjukkan reaksi 2. Pada titrasi iodometri I2 tersebutkan beraksi natrium thiosulfat sebagai

titran mengikuti reaksi 3.

Jumlah CuSO4 yang bereaksi dengan gula invert ekuivalen dengan jumlah gula invert

pada contoh. Nilainya didapatkan dari pengurangan jumlah CuSO4 awal (titrasi blanko) dang

jumlah CuSO4 sisa (titrasi contoh).

Kadar gula invert berdasarkan perbedaan antara kadar gulatotal (dengan hidrolisis) dan kadar gula sederhana (tanpa hidrolisis). Karena adanya perlakuan hidrolisis dari sukrosa menjadi gula invert, maka kadar sukrosa didefinisikan sebagai kadar gula dikalikan dengan faktor konversi.

R-COH + 2CuO Cu2O + R-COOH ... (reaksi 1)

2Cu2+ + I2 2CuI + I2 ... (reaksi 2)

2S2O32- + I2 S4O62- + 2I- ... (reaksi 3)

D. Alat

1. Buret 50 mL

2. Erlenmeyer tutup asah 3. Pipet volume 10 mL

4. Pipet ukur 10 mL dan 1 mL 5. Neraca analitik 6. Gelas ukur 7. Kondensor tegak 8. Heater 9. Beaker glass 10. Corong kaca 11. Serbet 12. Kertas saring E. Bahan