MENGGUNAKAN KOMPOS DAN PUPUK NPK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN

KEDELAI (Glycine max L.)

SKRIPSI

CINDY FAHRIANI 150308002

PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2021

PEMBERIAN AIR KAPASITAS LAPANG DENGAN METODE DRAINASE BEBAS PADA TANAH ULTISOL

MENGGUNAKAN KOMPOS DAN PUPUK NPK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN

KEDELAI (Glycine max L.)

SKRIPSI

OLEH:

CINDY FAHRIANI / KETEKNIKAN PERTANIAN 150308002

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2021

Nazif Ichwan, STP, M.Si.

Delima Lailan Sari Nasution, STP, M.Sc.

Dr. Taufik Rizaldi, STP, MP.

ABSTRAK

CINDY FAHRIANI: Pemberian Air Kapasitas Lapang Dengan Metode Drainase Bebas Pada Tanah Ultisol Menggunakan Kompos dan Pupuk NPK serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kedelai (Glycine max L.), dibimbing oleh SUMONO.

Tanah ultisol memiliki kesuburan tanah yang rendah dan mengatasinya dengan meningkatkan bahan organik, penggunaan pupuk dan pemanfaatan air se-efisien mungkin. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan nilai pemberian air kapasitas lapang dengan metode drainase bebas pada tanah ultisol menggunakan kompos dan pupuk NPK serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman kedelai (Glycine max L.). Penelitian di rumah kaca menggunakan rancangan acak lengkap non faktorial yang terdiri dari 2 perlakuan dan 16 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan nilai kadar air kapasitas lapang pada perlakuan ultisol tanpa kompos dan pupuk NPK berkisar 35,93% dan perlakuan ultisol menggunakan kompos dan pupuk NPK berkisar 39,27%. Jumlah polong pada ultisol tanpa kompos dan pupuk NPK berkisar 5,714/tanaman dan ultisol menggunakan kompos dan pupuk NPK berkisar 45,857/tanaman, jumlah biji pada ultisol tanpa kompos dan pupuk NPK berkisar 1,725/polong dan ultisol menggunakan kompos dan pupuk NPK berkisar 2,162/polong, jumlah biji pada ultisol tanpa kompos dan pupuk NPK berkisar 9,857/tanaman dan ultisol menggunakan kompos dan pupuk NPK berkisar 99,143/tanaman, berat per biji pada ultisol tanpa kompos dan pupuk NPK berkisar 0,133g/biji dan ultisol menggunakan kompos dan pupuk NPK berkisar 0,143g/biji dan berat biji pada ultisol tanpa kompos dan pupuk NPK bekisar 1,310g/tanaman dan ultisol menggunakan kompos dan pupuk NPK berkisar 14,177g/tanaman.

Kata kunci : Ultisol, kapasitas lapang, kedelai, kompos, pupuk NPK.

ABSTRACT

CINDY FAHRIANI: The Provision of Field Capacity Water with Free Drainage Method at Ultisol Soil Using Compost and NPK fertilizer and Its Effect on The Growth of Soybean Plants (Glycine max L.), supervised by SUMONO.

Ultisol soils has low soil fertility and it’s solved by increasing organic material, the use fertilizer and use water as efficiently as possible. The purpose of this study was to get value the provision of field capacity water with free drainage method at ultisol soil using compost and NPK fertilizer and its effect on the growth of soybean plants (Glycine max L.). Research in the greenhouse used a non-factorial complete randomized design consisting of 2 treatments and 16 replications. The results showed the value of water content of the field capacity in the ultisol treatment without compost and NPK fertilizer ranged 35.93% and the ultisol treatment using compost and NPK fertilizer ranged 39.27%. The number of pods in the ultisol without compost and NPK fertilizer ranged 5.714/plants and the ultisol using compost and NPK fertilizer ranged 45.857/plants, the number of seeds in the ultisol without compost and NPK fertilizer ranged 1.725/pods and the ultisol using compost and NPK fertilizer ranged 2.162/pods, the number of seeds in the ultisol without compost and NPK fertilizer ranged 9.857/plants and the

ultisol using compost and NPK fertilizer ranged 99.143/plants, the weight per seed in the ultisol without compost and NPK fertilizer ranged 0.133g/seeds and the ultisol using compost and NPK fertilizer ranged 0.143g/seeds and the weight of seeds in the ultisol without compost and NPK fertilizer ranged 1.310g/plants and the ultisol using compost and NPK fertilizer ranged 14.177g/plants.

Keywords: Ultisol, field capacity, soybean, compost, NPK fertilizer.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 25 Januari 1998 dari Ayah Fahrul Elmi dan Ibu Supriani. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Tahun 2015 penulis lulus dari SMA Swasta Dharmawangsa Medan dan pada tahun yang sama penulis masuk ke Fakultas Pertanian USU melalui jalur undangan (SNMPTN) dan lulus di Program Studi Keteknikan Pertanian.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif sebagai anggota Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian (IMATETA). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan pada bulan Juli 2018. Penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Desa Aman Damai Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat pada bulan Januari 2019.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Pemberian Air Kapasitas Lapang Dengan Metode Drainase Bebas Pada Tanah Ultisol Menggunakan Kompos dan Pupuk NPK Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kedelai (Glycine max L.)”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Sumono, MS selaku dosen pembimbing yang telah banyak

membimbing dan memberikan berbagai masukan, saran dan kritik pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, kepada semua staf pengajar dan pegawai di Program Studi Keteknikan Pertanian, serta semua rekan mahasiswa yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun untuk kesempurnaan pada masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Hal

ABSTRAK ... i

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 5

Manfaat Penelitian ... 5

Hipotesis Penelitian ... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Kebutuhan Air Tanaman ... 7

Kadar Air Kapasitas Lapang ... 7

Penentuan Kadar Air Kapasitas Lapang ... 8

Evapotranspirasi ... 8

Tekstur Tanah ... 9

Kerapatan Massa Tanah ... 11

Kerapatan Partikel Tanah ... 12

Porositas ... 13

Kadar Air Tanah ... 14

Bahan Organik Tanah ... 15

Kompos ... 16

N-total ... 18

P-tersedia ... 18

Kalium ... 19

Reaksi Tanah (pH) ... 20

Pupuk NPK ... 21

Tanah Ultisol ... 23

Tanaman Kedelai (Glycine max L.) ... 23

Botani ... 24

Syarat Tumbuh ... 25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian ... 26

Alat dan Bahan Penelitian ... 26

Alat Penelitian ... 26

Bahan Penelitian ... 26

Metode Penelitian ... 26

Prosedur Penelitian ... 27

HASIL DAN PEMBAHASAN Sifat Fisik Tanah ... 34

Tekstur Tanah ... 34

Kerapatan Massa, Kerapatan Partikel dan Porositas ... 34

Sifat Kimia Tanah ... 36

Kadar Air dan Volume Air Pada Kapasitas Lapang serta

Evapotranspirasi ... 40

Respon Pertumbuhan Tanaman Kedelai (Glycine max L.) ... 42

Jumlah Polong per Tanaman ... 43

Jumlah Biji per Polong ... 44

Jumlah Biji per Tanaman ... 45

Berat per Biji ... 46

Berat Biji per Tanaman ... 47

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 49

Saran ... 50

DAFTAR PUSTAKA ... 51

LAMPIRAN ... 57

DAFTAR TABEL

No. Hal

1. Klasifikasi ukuran tanah menurut sistem USDA dan sistem internasional .... 10

2. Proporsi fraksi menurut kelas tekstur tanah ... 11

3. Kelas porositas tanah ... 14

4. Kriteria Penilaian Bahan Organik Tanah ... 16

5. Kriteria nilai kandungan N-total tanah ... 18

6. Kriteria nilai kandungan P-tersedia dalam tanah ... 19

7. Kriteria nilai kandungan Kalium dalam tanah ... 20

8. Kategori penilaian pH ... 21

9. Hasil pengukuran tekstur tanah ... 34

10. Hasil pengukuran kerapatan massa, kerapatan partikel dan porositas ... 35

11. Hasil Analisis Unsur Kimia Tanah ... 36

12. Hasil pengukuran kadar air dan volume air pada kapasitas lapang serta evapotranspirasi ... 40

13. Hasil rata-rata dari pertumbuhan tanaman kedelai (Glycine max L.) ... 42

14. Uji DMRT jumlah polong per tanaman ... 43

15. Uji DMRT jumlah biji per polong ... 44

16. Uji DMRT jumlah biji per tanaman ... 45

17. Uji DMRT berat biji per tanaman ... 47

DAFTAR GAMBAR

No. Hal

1. Segitiga tekstur tanah menurut USDA ... 10

DAFTAR LAMPIRAN

No. Hal

1. Flowchart Pelaksanaan Penelitian ... 57

2. Deskripsi Varietas Kedelai Anjasmoro ... 58

3. Deskripsi Pupuk NPK ... 59

4. Peta Lokasi Pengambilan Sampel Tanah ... 60

5. Hasil Analisis Tanah Dari Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara ... 61

6. Tekstur Tanah Berdasarkan Segitiga USDA ... 62

7. Perhitungan Kerapatan Massa Tanah (Bulk density) dan Kerapatan Partikel Tanah (Particle density) ... 63

8. Perhitungan Porositas Tanah ... 68

9. Perhitungan Pemberian Air Diawal Metode Drainase Bebas 24 jam Tanpa Kompos dan Pupuk NPK ... 70

10. Perhitungan Pemberian Air Diawal Metode Drainase Bebas 24 jam Dengan Menggunakan Kompos dan Pupuk NPK ... 72

11. Perhitungan Pemberian Air Setelah Evapotranspirasi Metode Drainase Bebas 24 jam Tanpa Menggunakan Kompos dan Pupuk NPK ... 73

12. Perhitungan Pemberian Air Setelah Evapotranspirasi Metode Drainase Bebas 24 jam Dengan Menggunakan Kompos dan Pupuk NPK ... 75

13. Data Suhu Harian Rumah Kaca dan Evapotranspirasi... 77

14. Data Pemberian Air ... 79

15. Data Jumlah Polong per Tanaman ... 80

16. Data Jumlah Biji per Polong ... 81

17. Data Jumlah Biji per Tanaman ... 82

18. Data Berat per biji ... 83

19. Data Berat Biji per Tanaman ... 84

20. Dokumentasi Penelitian ... 85

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat esensial bagi sistem produksi pertanian. Air bagi pertanian tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, melainkan juga sangat menentukan potensi perluasan areal tanam (ekstensifikasi), luas area tanam, intensitas pertanaman (IP), serta kualitas tanaman (Kurnia dkk., 2002). Menurut Susanto (2005), air yang tersedia bagi tanaman adalah air yang berada antara titik layu permanen dan kapasitas lapang.

Kebutuhan air untuk masing-masing tanaman ditentukan oleh sifat dari tanaman itu sendiri dan air pada profil tanah yang dapat dijangkau oleh akar tanaman tersebut.

Ketersediaan air bagi tanaman akan menentukan produksi dan produktifitas tanaman itu sendiri yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Sementara, peningkatan kebutuhan pangan tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas tanah. Hal ini disebabkan karena tanah yang produktif sudah beralih fungsi ke usaha-usaha non pertanian, sehingga usaha pertanian berusaha memanfaatkan lahan marginal (lahan kering) memiliki keterbatasan kesuburan tanah dan ketersediaan airnya. Salah satu jenis tanah marginal yang perlu dikembangkan adalah tanah ultisol. Ultisol adalah tanah yang paling luas di Indonesia sekitar 45.794.000 Ha atau 25% dari total luas dataran Indonesia (Subagyo dkk., 2000). Menurut Prasetyo dan Suriadikarta (2006), sebaran terluas terdapat di Kalimantan sekitar 21.938.000 Ha, diikuti di Sumatera sekitar 9.469.000 Ha, Maluku dan Papua sekitar 8.859.000 Ha, Sulawesi sekitar

4.303.000 Ha, Jawa sekitar 1.172.000 Ha dan Nusa Tenggara sekitar 53.000 Ha.

Tanah ini dapat dijumpai pada berbagai relief, mulai dari datar hingga bergunung.

Ultisol merupakan tanah yang mengalami pelapukan lanjut dan hal tersebut memperlihatkan pencucian intensif dan paling akhir serta mempunyai lapisan yang mengandung akumulasi liat (Buckman dan Brady, 1982). Tanah Ultisol umumnya mempunyai nilai kejenuhan basa < 35%, karena batas ini merupakan salah satu syarat untuk klasifikasi Tanah Ultisol menurut Soil Taxonomy. Reaksi Tanah Ultisol pada umumnya masam hingga sangat masam (pH 5 - 3,10), kecuali Tanah Ultisol dari batu gamping yang mempunyai reaksi netral hingga agak masam (pH 6,80 - 6,50) ( Hermawan dkk., 2014).

Tanah ultisol ini dikenal dengan memiliki kesuburan tanah yang rendah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah memanfaatkan bahan organik sebagai bahan kesuburan tanah dan penggunaan pupuk atau pemanfaatan air se-efisien mungkin. Pada umumnya tanaman yang ditanam di tanah ultisol memberikan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama. Namun, reaksi tanah yang masam, kejenuhan basa yang rendah, kadar Al yang tinggi, kadar unsur hara yang rendah merupakan bagian yang menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan dan produksi tanaman (Hardjowigeno, 2003).

Menurut Ahmad (1988) dan Hardjowigeno (2003), rendahnya ketersediaan P pada tanah ultisol disebabkan oleh pH yang bersifat masam dan terjadinya fiksasi P oleh Al dan Fe yang bermuatan positif, sehingga P sukar tersedia bagi tanaman akibat terikatnya P pada tanah. Nilai C-organik, N-total dan C/N yang tergolong rendah karena kandungan bahan organik sangat sedikit sehingga tidak dapat menyumbangkan hara bagi tanaman. Untuk mengatasi

kendala tersebut maka diperlukan pemberian pupuk NPK dan pemberian bahan organik seperti kompos untuk meningkatkan unsur hara pada tanah dan meningkatkan produksi tanaman.

Penggunaan kompos pada tanah memberikan manfaat diantaranya menambah kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah menjadi lebih remah dan gembur, memperbaiki sifat kimiawi tanah sehingga unsur hara yang tersedia dalam tanah lebih mudah diserap oleh tanaman dan dapat mempertinggi daya ikat tanah terhadap zat hara (Rukmana, 2007). Berdasarkan penelitian Huda (2016), perbandingan kompos dan tanah ultisol yang memberikan hasil sifat kimia tanah yang paling tinggi terdapat pada perbandingan 7 kg tanah ultisol dan 3 kg kompos.

Disamping kesuburan kimianya yang rendah, tanah ultisol yang termasuk lahan marginal juga mengalami keterbatasan ketersediaan airnya yang selalu lebih rendah dari kapasitas lapang. Menurut Jury dkk. (1991), secara umum kadar air kapasitas lapang didefinisikan sebagai kadar air tanah di lapang pada saat air drainase sudah berhenti atau hampir berhenti mengalir karena adanya gaya gravitasi setelah sebelumnya tanah tersebut mengalami jenuh sempurna. Nilai kadar air kapasitas lapang dapat ditetapkan dengan 3 metode, yaitu metode alhricks, metode drainase bebas dan metode pressure plate. Ketiga metode tersebut memiliki prinsip yang berbeda.

Secara umum prinsip metode alhricks dan drainase bebas berdasarkan hilangnya air gravitasi, sedangkan metode pressure plate berdasarkan tekanan setara pF 2,54 (Haridjaja dkk., 2013). Pengukuran dengan metode pressure plate mengabaikan karakteristik profil tanah secara keseluruhan yang tentunya akan

menyebabkan proses pelepasan air cenderung lebih mudah, sehingga kadar air yang dihasilkan oleh metode tersebut cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan metode alhricks dan drainase bebas (Setianingsih, 2013).

Metode drainase bebas dan metode alhricks memberikan hasil yang cukup sesuai untuk mengukur kadar air kapasitas lapang. Namun pada penelitian Setianingsih (2013), metode alhricks mengalami peristiwa naik turunnya kadar air yang merupakan penyimpangan yang terjadi pada penetapan kadar air kapasitas lapang, karena yang seharusnya kadar air mengalami penurunan selama 2 sampai 3 hari lalu kemudian pada hari selanjutnya nilai kadar airnya relatif tetap.

Penyimpangan ini dapat disebabkan karena adanya peristiwa kapilaritas, sehingga air yang berada pada pasir kuarsa akan membasahi tanah yang berada di atasnya yang mengakibatkan kadar airnya menjadi naik kembali. Maka dari itu, metode drainase bebas dianggap lebih efektif dilakukan untuk menghitung kadar air kapasitas lapang pada tanah.

Kadar air kapasitas lapang metode drainase bebas ditetapkan pada saat air berhenti atau hampir berhenti yaitu pada saat potensial matriks sama dengan potensial gravitasi atau pada saat kadar air tanah mulai konstan (Fitri, 2018).

Berdasarkan penelitian Wulandari (2018), kadar air kapasitas lapang dengan metode drainase bebas 24 jam memiliki nilai yang paling tinggi pada tanah ultisol bertekstur lempung liat berpasir. Hal tersebut disebabkan karena kapasitas menahan air pada tanah bertekstur lempung liat berpasir lebih tinggi daripada tanah yang bertekstur lempung berpasir.

Dengan keterbatasan ketersediaan air yang selalu lebih rendah dari kapasitas lapang, maka dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman

semusim yang salah satu contohnya adalah tanaman kedelai. Tanaman kedelai dapat tumbuh di semua jenis tanah, tetapi untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan produktivitas yang optimal, kedelai harus ditanam pada jenis tanah bertekstur lempung berpasir atau liat berpasir (Adisarwanto, 2005). Menurut Suprapto (2001), tanah berpasir dapat ditanami kedelai asal air dan hara tanaman untuk pertumbuhannya cukup.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan tanah menahan atau mengikat air dan meningkatkan produktivitas tanaman adalah dengan mencampurkan kompos pada tanah dan pemberian pupuk NPK pada tanaman. Dengan demikian, perlu diketahui pemberian air kapasitas lapang dengan metode drainase bebas pada tanah ultisol menggunakan kompos dan pupuk NPK serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman kedelai (Glycine max L.).

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mendapatkan nilai pemberian air kapasitas lapang dengan metode drainase bebas pada tanah ultisol menggunakan kompos dan pupuk NPK serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman kedelai (Glycine max L.)

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis yaitu sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang merupakan syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

2. Bagi mahasiswa sebagai informasi pendukung untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberian air kapasitas lapang dengan metode drainase bebas pada tanah ultisol menggunakan kompos dan pupuk NPK

serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman kedelai (Glycine max L.)

Hipotesis Penelitian

Diduga ada pengaruh dari pemberian kompos dan pupuk NPK terhadap kadar air kapasitas lapang tanah ultisol dan pertumbuhan tanaman kedelai (Glycine max L.).

TINJAUAN PUSTAKA

Kebutuhan Air Tanaman

Kebutuhan air tanaman bagi satu rumpun tanaman kedelai adalah sama dengan banyaknya air yang hilang akibat proses evapotranspirasi dalam satu satuan waktu (Fagi dan Tangkuman, 1985). Kebutuhan air tanaman dapat didefinisikan sebagai banyaknya air yang dibutuhkan untuk mengganti air yang hilang lewat evapotranspirasi. Nilai kebutuhan air tanaman identik dengan nilai evapotranspirasi tanaman (ETc). Namun, kebutuhan air tanaman mengacu pada banyaknya air yang harus disuplai, sedangkan ETc mengacu pada banyaknya air yang hilang lewat evapotranspirasi. Unsur iklim utama yang mempengaruhi kebutuhan air tanaman adalah penyinaran matahari, temperatur, kelembaban, dan kecepatan angin. Kebutuhan air tanaman bergantung pada unsur iklim, tipe tanaman, dan fase pertumbuhan tanaman. Pada wilayah yang beriklim panas dan banyak menerima sinar matahari, seperti di Indonesia, tanaman membutuhkan lebih banyak air setiap harinya dibandingkan wilayah yang dingin dan sering berawan (Sunaryo, 2015).

Kadar Air Kapasitas Lapang

Menurut Jury dkk. (1991), kemampuan tanah menahan air dianggap setara dengan kadar air kapasitas lapang. Secara umum kadar air kapasitas lapang didefinisikan sebagai kadar air tanah di lapang pada saat air drainase sudah berhenti atau hampir berhenti mengalir karena adanya gaya gravitasi setelah sebelumnya tanah tersebut mengalami jenuh sempurna. Kadar air pada kapasitas lapang adalah jumlah air yang ada dalam tanah sesudah kelebihan air gravitasi

mengalir keluar dan dengan nyata, serta biasanya dinyatakan dengan persentase berat (Buckman dan Brady, 1982).

Penentuan Kadar Air Kapasitas Lapang

Kadar air kapasitas lapang dapat ditetapkan dengan tiga metode yang berbeda-beda, yaitu metode Alhricks, Drainase bebas, dan Pressure plate. Ketiga metode tersebut memiliki prinsip yang berbeda. Secara umum prinsip metode alhricks dan drainase bebas berdasarkan hilangnya air gravitasi, sedangkan metode pressure plate berdasarkan tekanan setara pF 2.54 (Haridjaja dkk., 2013).

Namun, metode drainase bebas memberikan hasil yang cukup sesuai untuk mengukur kadar air kapasitas lapang.

Kadar air kapasitas lapang metode drainase bebas ditetapkan pada saat air berhenti atau hampir berhenti yaitu pada saat potensial matriks sama dengan potensial gravitasi atau pada saat kadar air tanah mulai konstan (Fitri, 2018).

Pengukuran kadar air kapasitas lapang menggunakan metode pressure plate adalah dengan cara pemberian tekanan 1/3 atm atau pF 2,54 setelah tanah dijenuhkan selama ± 24 jam. Menurut Baskoro dan Tarigan (2007) pemberian tekanan 1/3 atm pada penetapan dengan metode pressure plate sebenarnya hanya merupakan pendekatan, kadar air kapasitas lapang untuk tanah berpasir lebih sesuai jika disetarakan dengan pF 2.

Evapotranspirasi

Evapotranspirasi adalah kombinasi proses kehilangan air dari suatu lahan bertanaman melalui evaporasi dan transpirasi. Dalam budidaya tanaman di lapangan, kehilangan air dari tanah disamping terjadi lewat proses transpirasi, juga lewat permukaan tanah yang disebut sebagai evaporasi. Dalam banyak kasus

biasanya evaporasi diartikan sebagai kehilangan air dalam bentuk uap dari permukaan air. Hubungannya dengan kegiatan pertanian yang dimaksud dengan evaporasi adalah kehilangan air dari permukaan tanah. Evaporasi dipengaruhi oleh kondisi iklim, terutama temperatur, kelembaban, radiasi dan kecepatan angin, serta kandungan air tanah. Dengan terjadinya evaporasi, maka kandungan air tanah turun dengan demikian kecepatan evaporasi juga akan turun (Islami dan Utomo, 1995).

Untuk menghitung besarnya kehilangan air karena evapotranspirasi digunakan persamaan :

apo ran pira i ( ) h

………..……..…..(1) Dimana : ET : Evapotranspirasi (cm/hari)

: Kadar air volumetrik (%)

h : Kedalaman tanah (cm) T : Waktu (hari)

(Triatmodjo, 2009).

Untuk menentukan jumlah air yang diberikan adalah :

ET = Evapotranspirasi aktual x luas lahan/tanah ……….(2) (Sosrodarsono dan Takeda, 2003).

Tekstur Tanah

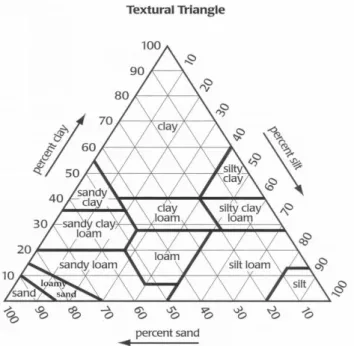

Secara skematis klasifikasi tanah dapat dilihat melalui klasifikasi Segitiga USDA, seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Segitiga tekstur tanah menurut USDA (Foth, 1994).

Menurut Hakim dkk. (1986) bahwa klasifikasi ukuran tanah menurut sistem USDA (United State Depertement of Agriculture) dan Sistem Internasional, jumlah dan luas permukaan fraksi tanah tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi ukuran tanah menurut Sistem USDA dan Sistem Internasional Separat Tanah Diameter (mm) Jumlah partikel Luas permukaan

USDA Internasional (g-1) (cm2g-1)

Pasir sangat kasar 2,00-1,00 - 90 11

Pasir kasar 1,00-0,50 - 720 23

Pasir sedang 0,50-0,25 - 5.700 45

Pasir - 2,00-0,20 4.088 29

Pasir halus 0,25-0,10 - 46.000 91

Pasir sangat halus 0,10-0,05 - 722.000 227

Debu 0,05-0,002 - 5.776.000 454

Debu - 0,02-0,002 2.334.796 271

Liat < 0,002 < 0,002 90.250.853.000 8.000.000 (Hakim dkk., 1986)

Berdasarkan kelas teksturnya maka Hanafiah (2005) menggolongkan tanah menjadi :

1. Tanah bertekstur pasir, berarti tanah yang mengandung minimal 70 % pasir atau bertekstur pasir atau pasir berlempung

2. Tanah bertekstur halus atau tanah berliat berarti tanah yang mengandung minimal 37,5 % liat atau bertekstur liat, liat berdebu, liat berpasir

3. Tanah bertekstur sedang atau tanah berlempung, terdiri dari :

a. Tanah bertekstur sedang tetapi agak halus mencakup lempung liat, lempung berpasir, atau lempung liat berdebu.

b. Tanah bertekstur sedang tetapi sangat halus mencakup tanah yang bertekstur lempung, lempung berdebu, debu.

Tabel 2. Proporsi Fraksi Menurut Kelas Tekstur Tanah

Kelas Tekstur Tanah Proporsi (%) Fraksi Tanah

Pasir Debu Liat

1. Pasir > 85 < 15 < 10

2. Pasir berlempung 70 – 90 < 30 < 15 3. Lempung Berpasir 40 – 87,5 < 50 < 20

4. Lempung 22,5 – 52,5 30 – 50 10 – 30

5. Lempung liat berpasir 45 – 80 < 30 20 – 37,5 6. Lempung liat berdebu < 20 40 – 70 27,5 – 40 7. Lempung berliat 20 – 45 15 – 52,5 27,5 – 40 8. Lempung berdebu < 47,5 50 – 87,5 < 27,5

9. Debu < 20 > 80 < 12,5

10. Liat berpasir 45 – 62,5 < 20 37,5 – 57,5

11. Liat berdebu < 20 40 – 60 40 – 60

12. Liat < 45 < 40 > 40

Hanafiah (2005)

Tekstur Tanah Ultisol bervariasi dan dipengaruhi oleh bahan induk tanahnya. Tanah Ultisol dari granit yang kaya akan mineral kuarsa umumnya mempunyai tekstur yang kasar seperti liat berpasir. Sedangkan Tanah Ultisol dari batu kapur, batuan andesit, dan tufa cenderung mempunyai tekstur yang halus seperti liat dan liat halus (Subardja, 1986).

Kerapatan Massa Tanah

Kerapatan lindak (kerapatan isi, atau bobot isi atau bobot volume atau bulk density), menunjukkan perbandingan antara berat tanah kering dengan volume tanah, termasuk volume pori-pori tanah. Kerapatan isi tanah merupakan

petunjuk kepadatan tanah, makin tinggi kerapatan isi tanah makin sulit meneruskan air atau ditembus akar tanaman. Bulk density merupakan sifat fisika

tanah yang penting untuk mengetahui karakteristik air tanah dan digunakan sebagai parameter transportasi air dan unsur hara. Faktor-faktor seperti kedalaman, bahan organik, atau kepadatan tanah mempengaruhi nilai bulk density (Yunus, 2004).

Kerapatan massa tanah dihitung dengan persamaan :

b K ……….…………... (3)

Dimana : b : Kerapatan massa tanah (g/cm3) BTKO : Berat Tanah Kering Oven (g) : Volume total (cm3)

(Hossain dkk., 2015).

Kerapatan Partikel Tanah

Kerapatan partikel merupakan fungsi perbandingan antara komponen bahan mineral dan bahan organik (Siregar dkk., 2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi particle density yaitu kadar air, tekstur tanah, struktur tanah, bahan organik, dan topografi. Kadar air mempengaruhi volume kepadatan tanah, dimana untuk mengetahui volume kepadatan tanah dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah. Kandungan bahan organik di dalam tanah sangat mempengaruhi kerapatan butir tanah. Semakin banyak kandungan bahan organik yang terkandung dalam tanah, maka semakin kecil nilai kerapatan partikelnya. Selain itu, dalam volume yang sama, bahan organik memiliki berat yang lebih kecil daripada benda padat tanah mineral yang lain. Top soil banyak mengandung bahan organik dan kerapatan butirnya sampai 2,4 g/cm3 atau bahkan lebih rendah

dari nilai itu. Dengan adanya bahan organik, menyebabkan nilai kerapatan partikelnya semakin kecil (Hanafiah, 2005).

Kerapatan partikel dihitung dengan perbandingan antara massa tanah kering (padatan) dengan volumenya (volume padatan) dengan rumus

sebagai berikut : K

P ……….…. (4)

Dimana: : Kerapatan partikel tanah (g/cm3) BTKO: Berat Tanah Kering Oven (g) P : Volume padatan tanah (cm3) (Hossain dkk., 2015).

Porositas

Porositas adalah proporsi ruang pori total (ruang kosong) yang dapat ditempati oleh udara dan air, serta merupakan indikator kondisi drainase dan aerasi tanah. Porositas dipengaruhi oleh particle density dan bulk density.

Porositas tanah juga dipengaruhi oleh pemadatan tanah. Dimana pemadatan akan menurunkan porositas tanah yang akan menyebabkan mengurangnya aerasi, pengeringan dan penyimpanan kelembaban yang tersedia. (Mc Grath dan Henry, 2016). Porositas dipengaruhi oleh ukuran partikel dan struktur. Tanah berpasir mempunyai porositas rendah (40 %) dan tanah lempung mempunyai porositas tinggi. Jika strukturnya baik dapat mempunyai porositas 60 % (Lu dkk., 2014).

Porositas total dapat dihitung dengan persamaan :

f (1 ( b)) 1 ……….…….. (5)

Dimana : f : Total porositas (%)

b : Kerapatan massa tanah (g/cm3) : Kerapatan partikel tanah (g/cm3) Adapun kelas porositas tanah dapat dilihat dari Tabel 3.

Tabel 3. Kelas porositas tanah

Porositas (%) Kelas

100 Sangat porous

60-80 Porous

50-60 Baik

40-50 Kurang baik

30-40 Buruk

< 30 Sangat buruk

(Sutanto, 2005).

Kadar Air Tanah

Kadar air tanah dapat ditentukan berdasarkan persentase kadar air basis kering dan kadar air volumetrik. Kadar air tanah menunjukkan jumlah air yang terkandung di dalam tanah yang biasanya dinyatakan sebagai perbandingan massa air terhadap massa tanah kering atau perbandingan volume air terhadap volume tanah total (Hillel, 1971).

Kadar air tanah dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

Kadar air ba i kerin ( ) A K

K 1 ………. (6)

Dimana: BTA : Berat Tanah Awal (g)

BTKO: Berat Tanah Kering Oven (g)

Kadar air volumetrik dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

Kadar air ol me rik ( ) b ………...…...(7) Dimana: W : Kadar air basis kering (%)

b : Kerapatan massa tanah (g/cm3) : Berat jenis air (g/cm3)

Berdasarkan kadar air volumetrik tersebut dapat ditentukan volume air yang diberikan ketanaman. Volume pemberian air dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

ol me pemberian air (ml) A h ………...…...(8) Dimana: A = luas tanah dalam polybag (cm2)

h = kedalaman tanah (cm) 𝞱 = kadar air volumetrik (%) Bahan Organik Tanah

Menurut Kononova (1966) Bahan organik tanah adalah suatu bahan yang kompleks dan dinamis, berasal dari sisa tanaman dan hewan yang terdapat di dalam tanah dan mengalami perombakan secara terus menerus. Bahan organik mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan dan kesuburan tanah, peranan bahan organik tersebut antara lain berperan dalam pelapukan dan proses dekomposisi mineral tanah, sumber hara tanaman, pembentukan struktur tanah stabil dan pengaruh langsung pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman di bawah kondisi tertentu.

Bahan organik tanah merupakan hasil pelapukan sisa tanaman atau hewan yang bercampur dengan bahan mineral tanah. Pembentukkannya dalam tanah umumnya terjadi secara alami. Kadar bahan organik dalam tanah dengan mudah dapat berkurang karena proses-proses perombakkan oleh jasad mikro tanah (Suhardjo dkk., 1993). Secara kimia fungsi bahan organik tanah adalah memberikan sumbangan hara melalui proses dekomposisi. Sebagai contoh pupuk kandang yang ditambahkan ke dalam tanah dapat menyumbangkan unsur N, P, dan K, sehingga meningkatkan ketersediaan unsurunsur tersebut didalam tanah.

Penambahan bahan organik kedalam tanah dapat meningkatkan aktifitas mikroorganisme.

Penetapan bahan organik di laboratorium dapat dilakukan salah satunya dengan metode Walkley & Black. Prinsip Metode Walkley & Black adalah C- organik dihancurkan oleh oksidasi Kalium bikromat yang berlebih akibat penambahan asam sulfat. Kelebihan kromat yang tidak direduksi oleh C-organik tanah kemudian ditetapkan dengan jalan titrasi dengan larutan ferro. C-organik dapat dihitung dengan Persamaan (8) dan kriteria penilaian bahan organik dapat dilihat pada Tabel 4. Menurut Mukhlis (2007), rumus C-organik dan bahan organik:

or anik 5 ( 1 ) 3 1

77 1

……….…..(9) Dimana : T : Volume titrasi Fe (NH4)2(SO4) 0,5 N dengan tanah

S : Volume titrasi Fe (NH4)2(SO4) 0,5 N blanko (tanpa tanah) BCT : Berat Contoh Tanah

Bahan Organik = % C-organik x 1,724

………(1 ) Tabel 4. Kriteria penilaian bahan organik tanah

Kriteria % C- Organik

Sangat Rendah < 1,00

Rendah 1,00 – 2,00

Sedang 2,01 – 3,00

Tinggi 3,01 – 5,00

Sangat Tinggi >5,00

(PPT, 1983).

Kompos

Kompos merupakan bahan organik yang terdiri dari sisa-sisa tanaman, hewan, ataupun sampah-sampah kota yang telah mengalami pelapukan sebelum

bahan tersebut ditambahkan ke dalam tanah. Menurut Djajakirana (2002), kompos didefinisikan sebagai campuran pupuk dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan atau campuran keduanya yang telah terlapuk sebagian dan dapat berisi senyawa-senyawa lain seperti abu, kapur dan bahan kimia lainnya sebagai bahan tambahan.

Penggunaan kompos pada tanah memberikan manfaat diantaranya menambah kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah menjadi lebih remah dan gembur, memperbaiki sifat kimiawi tanah, sehingga unsur hara yang tersedia dalam tanah lebih mudah diserap oleh tanaman, memperbaiki tata air dan udara dalam tanah, sehingga akan dapat menjaga suhu dalam tanah menjadi lebih stabil, mempertinggi daya ikat tanah terhadap zat hara, sehingga mudah larut oleh air dan memperbaiki kehidupan jasad renik yang hidup dalam tanah. Untuk memperoleh kualitas kompos yang baik perlu diperhatikan pada proses pengomposan dan kematangan kompos, dengan kompos yang matang maka frekuensi kompos akan meracuni tanaman akan rendah dan unsur hara pada kompos akan lebih tinggi dibanding dengan kompos yang belum matang (Rukmana, 2007).

Kotoran sapi merupakan salah satu bentuk pupuk organik. Kotoran sapi yang diberikan ke dalam tanah mengalami dekomposisi yang berakhir dengan mineralisasi dan terbentuknya bahan yang relatif resisten yaitu humus (bahan yang terhumifikasi). Humus yang tersusun dari selulosa, lignin, dan protein mempunyai kandungan C-organik umumnya sebesar 58% sehingga dapat dipahami bahwa pemberian kotoran sapi akan meningkatkan jumlah humus dalam

tanah (Syukur dan Harsono, 2008). Peningkatan C-organik dalam tanah juga akan meningkatkan bahan organik tanah (Buckman dan Brady, 1982).

N-total

Unsur hara N merupakan unsur hara makro esensial, menyusun sekitar 1,5% bobot tanaman dan berfungsi terutama dalam pembentukan protein 11 (Hanafiah, 2005). Diantara berbagai macam unsur hara yang dibutuhkan tanaman, nitrogen merupakan salah satu diantara unsur hara makro tersebut yang sangat besar peranannya bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Menurut Hardjowigeno (2003), nitrogen dalam tanah berasal dari bahan organik tanah yaitu bahan organik halus dan bahan organik kasar, pengikatan oleh mikroorganisme dari N udara, pupuk, dan air hujan. Manfaat dari Nitrogen adalah untuk memacu pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif, serta berperan dalam pembentukan klorofil, asam amino, lemak, enzim, dan persenyawaan lain (Susanto, 2005). Tanaman yang tumbuh pada tanah yang cukup N berwarna lebih hijau, sedangkan gejala kekurangan N yaitu tanaman tumbuhan kerdil dan daun- daun rontok dan gugur (Soewandita, 2008).

Nilai kandungan N-total dalam tanah memiliki kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria nilai kandungan N-total tanah

Nilai N-total (%) Kategori

< 0,1 Sangat rendah

0,1 – 0,2 Rendah

0,21 – 0,5 Sedang

0,51 – 0,75 Tinggi

> 0,75 Sangat tinggi

(PPT, 1983).

P-tersedia

Tanah di Indonesia umumnya bersifat masam, dimana kelarutan unsur Fe, Al yang tinggi dan mengikat P menjadi senyawa Al-P dan Fe-P yang bentuknya tidak tersedia. Selain itu bahan organik tanah juga mempengaruhi ketersediaan P karena apabila jumlah bahan organik dalam tanah rendah, maka ketersediaan P juga menjadi rendah, karena bahan organik merupakan salah satu penyumbang P.

Bahan organik juga menghasilkan senyawa organik yang dapat meningkatkan ketersediaan P dengan membentuk senyawa kelat. Sedangkan bahan induk merupakan sumber P yang alami, karena bahan induk merupakan pembentuk tanah (Tan, 1992).

Kecukupan P sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bagian vegetatif dan reproduktif tanaman, meningkatkan kualitas hasil dan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Selain faktor tanaman, pengelolaan hara P juga harus memperhatikan ketersediaan P di dalam tanah.

Ketersediaan P di dalam tanah tergantung kepada jumlah dan jenis mineral tanah, pH tanah, pengaruh kation, pengaruh anion, tingkat kejenuhan P, bahan organik, waktu dan suhu, dan penggenangan (Havlin dkk., 1999).

Nilai kandungan P-tersedia dalam tanah memiliki kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Kriteria nilai kandungan P-tersedia dalam tanah

Nilai P-tersedia (ppm) Kategori

< 4,4 Sangat rendah

4,5 – 6,6 Rendah

7,0 – 11,0 Sedang

11,4 – 15,3 Tinggi

> 15,3 Sangat tinggi

(PPT, 1983).

Kalium

Kalium merupakan unsur hara yang ketiga setelah nitrogen dan fosfor yang diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+. Muatan positif dari kalium akan membantu menetralisir muatan listrik yang disebabkan oleh muatan negatif nitrat, fosfat, atau unsur lainnya (Sutedjo,2008). Tanaman yang cukup unsur K dapat mempertahankan kandungan air dalam jaringannya, karena mampu menyerap lengas dari tanah dan mengikat air sehingga tanaman tahan terhadap cekaman kekeringan. Tanaman yang cukup unsur K akan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Pada padi, jagung, ubi kayu, dan kedelai, tingkat serangan penyakit akan menurun apabila hara K cukup (Subandi, 2013).

Fungsi utama unsur K untuk membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium juga berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga dan buah tidak mudah gugur. Kalium merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit (Lingga dan Marsono, 2006). Kelebihan K yang diserap oleh tanaman tidak baik bagi peningkatan pertumbuhan atau hasil dari produktivitas tanaman sehingga terjadi pemborosan.

Oleh karena itu, pengujian tanah di laboratorium pada tahap awal memegang peranan yang sangat penting (Suyamto, 2012).

Nilai kandungan Kalium dalam tanah memiliki kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7. Kriteria nilai kandungan Kalium dalam tanah

Nilai Kalium (ppm) Kategori

< 10 Sangat rendah

10 – 20 Rendah

21 – 40 Sedang

41 – 60 Tinggi

> 60 Sangat tinggi

(PPT, 1983).

Reaksi Tanah (pH)

Reaksi tanah menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah yang dinyatakan dengan nilai pH (potential of hydrogen). Nilai pH menunjukkan banyaknya konsentrasi ion hidrogen (H+) di dalam tanah. Tanah masam memiliki nilai pH yang rendah atau kadar ion H+ yang tinggi. Namun sebaliknya, tanah basa memiliki nilai pH yang tinggi atau kadar ion H+ yang rendah. Selain ion H+ dan ion-ion lain di dalam tanah ditemukan pula ion OH- yang jumlahnya berbanding terbalik dengan ion H+. Apabila kandungan H+ dan OH- adalah sama maka tanah bereaksi netral (Hardjowigeno, 2003).

Terdapat dua jenis kemasaman tanah, yaitu kemasaman potensial dan kemasaman aktif. Kemasaman potensial adalah kemasaman yang berasal dari ion- ion H+ yang terjerap oleh kompleks liat yang dapat dipertukarkan dan menyebabkan terbentuknya kemasaman potensial, sedangkan ion H+ yang dapat dipertukarkan berdisosiasi menjadi ion H+ bebas yang merupakan sumber kemasaman aktif. Kemasaman aktif inilah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman (Tan, 1991). Menurut Ditjen Dikti (1991) reaksi masam-basa dalam tanah dapat mempengaruhi tingkat penguraian mineral dan bahan organik, pembentukan mineral liat, aktivitas jasad renik, ketersediaan hara bagi tanaman dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Tabel 8. Kategori penilaian pH

Nilai Ph Kategori

< 4,4 Sangat masam (Ekstrim)

4,5 – 5,0 Sangat masam

5,1 – 6,5 Asam

6,6 – 7,3 Netral

7,4 – 8,4 Alkalin

8,8 – 9,0 Sangat Alkalin

>9,1 Sangat Alkalin (Ekstrim)

(PPT, 1983).

Pupuk NPK

Hara N, P, dan K merupakan hara esensial bagi tanaman dan sekaligus menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman. Peningkatan dosis pemupukan N di dalam tanah secara langsung dapat meningkatkan kadar protein (N) dan produksi tanaman, tetapi pemenuhan unsur N saja tanpa P dan K akan menyebabkan tanaman mudah rebah, peka terhadap serangan hama penyakit dan menurunnya kualitas produksi, pemupukan P yang dilakukan terus menerus tanpa menghiraukan kadar P tanah yang sudah jenuh telah pula mengakibatkan menurunnya tanggap tanaman terhadap pemupukan P dan tanaman yang dipupuk P dan K saja tanpa disertai N, hanya mampu menaikkan produksi yang lebih rendah (Winarso, 2005).

Menurut Lingga dan Marsono (2006), menyatakan bahwa N merupakan hara esensial yang berfungsi sebagai bahan penyusun asam amino, protein dan klorofil yang penting dalam proses fotosintesis, N juga berperan dalam proses pembungaan dan pemasakan biji. Menurut Novizan (2005), menyatakan bahwa unsur P berperan dalam proses pembungaan dan pembuahan serta pemasakan biji.

Menurut Lakitan (2007), menambahkan bahwa unsur P merupakan bagian yang esensial dari berbagai gula fosfat yang berperan dalam reaksi fotosintesis, respirasi dan berbagai metabolisme lainnya. Menurut Marsono dan Sigit (2005), menyatakan unsur hara K berperan dalam pembentukan protein dan karbohidrat serta mempercepat pemasakan biji.

Menurut Aryananda (2016), penggunaan Pupuk NPK pada 3 fase yaitu fase vegetatif, fase generatif dan fase pematangan buah. Pada fase vegetatif, pemupukan pertama NPK dilakukan pada satu minggu setelah tanam dengan

tujuan untuk memacu pertumbuhan tanaman. Pada fase generatif, pemupukan kedua NPK dilakukan pada 3 minggu setelah tanam. Pada fase pematangan buah, pemupukan ketiga NPK dilakukan pada saat tanaman kedelai sudah muncul bunga, pemupukan pada fase ini bertujuan agar mempercepat pemasakan buah.

Jenis Pupuk NPK yang digunakan yaitu pupuk NPK mutiara dengan perbandingan 16: 16: 16, diberikan sesuai perlakuan yaitu 1 = 5 gram (dosis anjuran) 3/4 = 3,75 gram, 1/2 = 2,5 gram, dan 1/4 = 1,75 setiap kali pemupukan.

Tanah Ultisol

Proses terbentuknya Ultisol diawali oleh proses podsolisasi yang merupakan proses pencucian yang mirip dengan latosolisasi. Hasil dari proses ini adalah tanah yang mempunyai lapisan atas pucat, karena semua unsur tercuci kecuali silikat (sebagai kuarsa). Curah hujan dan suhu yang tinggi memungkinkan terjadinya pencucian terhadap basa-basa sehingga dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan kejenuhan basa rendah dan tanah menjadi masam.

Kelangsungan proses podsolisasi tersebut ditunjang oleh adanya asam-asam organik hasil dekomposisi bahan organik yang mempunyai daya pelarut yang efektif pada iklim yang basah dan panas (Soepardi, 1983).

Tanah ultisol mempunyai lapisan permukaan yang sangat tercuci berwarna kelabu cerah sampai kekuningan diatas horizon akumulasi yang bertekstur relatif berat, berwarna merah atau kuning dengan struktur gumpal agregat kurang stabil dan permeabilitas rendah dengan kandungan bahan organic rendah (Kemala, 2010). Masalah kesuburan tanah ultisol biasanya terdapat pada Horizon A dengan kandungan bahan organik yang rendah. Unsur hara makro seperti P dan K yang sering kahat, reaksi tanah masam hingga sangat masam dan kejenuhan Al yang

tinggi merupakan sifat-sifat tanah ultisol yang sering menghambat pertumbuhan tanaman.

Tanaman Kedelai (Glycine max L.)

Kedelai merupakan salah satu tanaman sumber protein yang penting di Indonesia. Berdasarkan luas panen, di Indonesia kedelai menempati urutan ke-3 sebagai tanaman palawija setelah jagung dan ubikayu. Faktor-faktor yang sering menyebabkan rendahnya hasil kedelai di Indonesia antara lain yaitu kekeringan, banjir, hujan dengan intensitas besar pada saat panen, serangan hama dan persaingan dengan rerumputan (gulma). Kedelai merupakan tanaman tanah kering, sehingga banyak mendapat gangguan gulma. Bila pemeliharaannya kurang intensif, tanaman kedelai akan disaingi oleh gulma, akibatnya hasil panen akan menurun (Suprapto, 2001).

Botani

Menurut Rukmana (1996) klasifikasi tanaman kedelai (Glycine max L.) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta Sub divisi : Angiospermae Kelas : Dicotiledonae Ordo : Polypetales

Family : Leguminosae (Papilionaceae) Genus : Glycine

Spesies : Glycine max (L.)

Sistem perakaran kedelai terdiri dari dua macam, yaitu akar tunggang dan akar sekunder (serabut) yang tumbuh dari akar tunggang. Perkembangan akar kedelai sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kimia tanah, jenis tanah, cara pengolahan tanah, kecukupan unsur hara, serta ketersediaan air didalam tanah.

Pertumbuhan akar tunggang hanya tumbuh pada kedalaman lapisan tanah olahan tidak terlalu dalam, sekitar 30-50 cm. Sementara akar serabut dapat tumbuh pada kedelaman tanah sekitar 20-30 cm. Akar serabut ini mula-mula tumbuh di dekat ujung akar tunggang, sekitar 3-4 hari setelah berkecambah (Adisarwanto, 2005).

Pada tanaman kedelai dikenal dua tipe pertumbuhan batang, yaitu determinit dan indeterminit. Ciri tipe determinit apabila pada akhir fase generatif pada pucuk batang tanaman kedelai ditumbuhi polong, sedangkan tipe indeterminit pada pucuk batang tanaman masih terdapat daun yang tumbuh.

Batang tanaman kedelai ada yang bercabang dan ada pula yang tidak bercabang, tergantung dari karakter varietas kedelai, akan tetapi umumnya cabang pada tanaman kedelai berjumlah antara 1-5 cabang (Adisarwanto, 2014).

Syarat Tumbuh

Indonesia mempunyai iklim tropis yang cocok untuk pertumbuhan kedelai karena kedelai menghendaki hawa yang cukup panas. Pada umumnya pertumbuhan kedelai sangat ditentukan oleh ketinggian tempat dan biasanya akan tumbuh baik pada ketinggian tidak lebih dari 500 m diatas permukaan laut. Suhu yang cukup tinggi dan curah hujan yang kurang atau sebaliknya pada suhu yang rendah dan curah hujan berlebihan menyebabkan turunnya kualitas biji kedelai yang dihasilkan. Apabila tanah cukup lembab dan suhunya ada diatas 21oC biji berkecambah lebih cepat. Biasanya pada suhu ini tanaman akan muncul diatas

permukaan tanah sekitar 5 hari setelah waktu tanam. Suhu yang rendah dan kelembaban tanah yang sangat tinggi menghambat perkecambahan dan menyebabkan busuknya biji (Suprapto, 2001).

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Kaca dan Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara pada bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019. Pengambilan sampel tanah Ultisol di Desa Tanah Abang Kecamatan Galang, Deli Serdang.

Alat dan Bahan Penelitian Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain ring sampel untuk mengambil sampel tanah, oven untuk mengeringkan tanah dan tanaman, timbangan digital untuk menghitung berat tanah, gelas ukur sebagai wadah untuk mengukur volume padatan tanah dan untuk mengukur volume air yang diberikan ke tanaman, serta ayakan 10 mesh digunakan untuk mengayak tanah.

Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain sampel tanah Ultisol digunakan sebagai objek yang diteliti, benih tanaman kacang kedelai sebagai bahan yang akan ditanam pada tanah, kompos yang terdiri dari campuran antara kotoran hewan dan sisa tanaman sebagai bahan untuk meningkatkan bahan organik tanah, pupuk NPK sebagai bahan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman kedelai, air sebagai bahan untuk penyiraman, polybag sebagai wadah untuk tanah, label digunakan untuk memberi tanda pada ring sample dan polybag.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode eksperimen di Rumah Kaca dan analisa tanah dilakukan di Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial. Penelitian menggunakan 2 perlakuan dengan 16 kali pengulangan yang terdiri dari:

K0 = Tanah ultisol dengan kadar air kapasitas lapang metode drainase bebas selama 24 jam tanpa kompos dan pupuk NPK bertanaman kedelai.

K1 = Tanah ultisol dengan kadar air kapasitas lapang metode drainase bebas selama 24 jam menggunakan kompos dan pupuk NPK bertanaman kedelai.

U1-U7 = Ulangan yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari respon pertumbuhan tanaman kedelai.

U8-U10 = Ulangan yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari pemberian air setelah evapotranspirasi.

U11-U13 = Ulangan yang digunakan untuk mendapatkan hasil pemberian air diawal.

U14-U16 = Ulangan yang digunakan untuk mendapatkan hasil kerapatan massa tanah, kerapatan partikel tanah dan porositas tanah.

Analysis of Variance (One Way ANOVA) dilakukan untuk menguji hasil

jumlah polong per tanaman, jumlah biji per polong, jumlah biji per tanaman, berat per biji dan berat biji per tanaman.

Prosedur Penelitian

1. Pengambilan Sampel di Lapangan dan Penelitian di Rumah Kaca a. Menentukan titik pengambilan sampel tanah ultisol.

b. Mengambil sampel tanah, kemudian dikeringanginkan. Setelah kering tanah dipecah atau digerus, dan diayak dengan ayakan 10 mesh.

c. Mencampur tanah dengan kompos dengan perbandingan 7 : 3

d. Mengambil polybag, kemudian dimasukkan tanah ke dalam polybag.

e. Menyiram tanah dalam polybag hingga jenuh untuk pemantapan tanahnya. Dilakukan penyiraman terus-menerus sampai tanah mantap.

Kriteria tanah mantap yaitu tidak terjadi lagi penurunan ketebalan tanah dan air yang terdrainase konstan.

f. Menyediakan benih tanaman kedelai (Glycine max L.) g. Menanam benih kedelai sebanyak 5 benih per polybag

h. Mengambil contoh tanah setelah masa semai untuk ditentukan sifat fisika tanahnya di Laboratorium.

i. Menyiram tanah yang telah ditanami tanaman kedelai setiap hari sesuai dengan nilai kadar air kapasitas lapang berdasarkan nilai evapotranspirasi tanaman

j. Memberikan Pupuk NPK pada 3 fase, yaitu fase vegetatif saat 1 minggu setelah tanam, fase generatif saat 3 minggu setelah tanam dan fase pematangan buah saat sudah muncul bunga dengan dosis 5 gr per polybag.

2. Pengujian di laboratorium

- Mengeringanginkan sampel tanah dan mengayak dengan ayakan 10 mesh untuk pengujian di laboratorium

a. Mengukur tekstur tanah dengan metode hydrometer dengan cara : - Menimbang 50 g tanah kemudian masukkan ke Erlenmeyer 250 ml

- Menambahkan 50 ml larutan Natrium Pyrophospat, dikocok sampai rata dan dibiarkan semalaman.

- Menggoncang selama 15 menit pada alat penggoncang.

- Memindahkan tanah ke dalam silinder 500 ml dan menambahkan aquadest.

- Mengocok silinder sebanyak 20 kali sebelum pembacaan, bila perlu tambahkan Amyl alkohol untuk menghilangkan buih yang dapat mengganggu pembacaan

- Memasukkan hydrometer ke dalam silinder dengan hati-hati untuk pembacaan I setelah 40 detik dari pengocokan

- Setelah 2 jam masukkan lagi hydrometer untuk pembacaan II - Menghitung persentase pasir, liat, dan debu

- Menganalisis dengan menggunakan segitiga USDA (Gambar 1).

b. Menganalisis bahan organik dengan metode Walkley & Black dengan cara :

- Menimbang 0,5 g tanah dan memasukkan sampel tanah kedalam Erlenmeyer 500 ml dicampur dengan 5 ml K2Cr2O7 dan 10 ml H2SO4 lalu digoncang

- Menambahkan 100 ml air suling dan 5 ml H3PO4 85 %, NaF 4 % 2,5 ml, dan 5 tetes diphenylamine, digoncang sampai larutan berwarna biru tua

- Mentitrasikan dengan Fe (NH4)2(SO4)2 dari buret hingga warna berubah menjadi hijau

- Menghitung kadar C-Organik dan persen bahan organiknya. C- Organik dihitung dengan menggunakan Persamaan (9). Bahan organik tanah dihitung dengan menggunakan Persamaan (10).

c. Menganalisis N-total

- Masukkan 0,5 g tanah kering udara yang telah dihaluskan ke dalam tabung reaksi

- Menambahkan 1 g campuran Selen , 2,5 ml Asam Sulpat (pekat) - Panaskan suhu 350°C (3-4 jam) sampai warna pekat

- Memindahkan semua ekstrak ketabung Destilat bilas dengan H2O lalu hasil destilat ditampung dengan Erlenmeyer 250 ml.

- Mereaksikan hasil destilat dengan 10 ml Boric Acid (H3BO3) dan 3

tetes indicator Conway (warna merah) sehingga hasil destilat berwarna hijau.

- Menitrasi hasil destilat dengan H2SO4 0,05 N (warna merah muda) d. Menganalisis P-tersedia

- Masukkan dalam botol kocok 2,0 g tanah kering udara yang telah dihaluskan.

- Menambahkan 20 ml Bray II lalu dikocok dengan alat pengocok selama 2 jam.

- Menyaring larutan dengan saringan WHATMAN No. 42 dalam Erlemeyer 250 ml.

- Masukkan 5 ml ekstrak kedalam tabung reaksi 50 ml.

- Menambahkan 10 ml Asam Ascorbat yang telah dilarutkan dengan

reagent Posfat A.

- Kocok tunggu 30 menit, ukur Absorbance panjang gelombang 660 nm dengan spektronik.

e. Menganalisis kerapatan massa tanah (bulk density) dengan cara :

- Mengambil sampel tanah dari polybag yang sudah dijenuhi menggunakan ring sampel dan menimbang berat dari sampel.

- Mengeringkan sampel tanah dengan oven pada suhu 110° C selama 24 jam.

- Menimbang sampel tanah dan ring sampel setelah kering oven - Mencatat volume ring sampel tanah tersebut

- Kerapatan massa tanah dihitung dengan menggunakan Persamaan (3).

f. Menganalisis kerapatan partikel tanah (particle density) dengan cara : - Mencampur tanah kering oven dengan 500 ml air pada Erlenmeyer

dan diaduk untuk melepaskan udara - Mencatat volume air pada erlenmeyer

- Kerapatan partikel tanah dihitung menggunakan Persamaan (4).

g. Menganalisis porositas tanah dengan cara :

- Porositas dihitung dengan menggunakan Persamaan (5).

h. Menganalisis kadar air kapasitas lapang (KAKL) dengan Metode drainase bebas (DB)

- Menyiram tanah ultisol dengan takaran yang sama dan biarkan selama 2 hari.

- Mengambil sampel menggunakan ring sampel pada 3 polybag setiap perlakuan.

- Menimbang setiap sampel tanah

- Mengeringkan sampel dengan oven selama 24 jam pada suhu 110°

C.

- Menimbang berat sampel kering oven

- Menimbang ring sampel untuk mendapatkan berat tanah

- Menghitung kadar air kapasitas lapang basis kering dengan menggunakan Persamaan (6) dan basis volumetrik dengan Persamaan (7).

i. Menganalisis pH Tanah dengan cara :

- Mencampur 10 g tanah dan 50 ml H2O kedalam botol kocok - Mengguncang selama 30 menit

- Mengukur pH tanah dengan pH meter j. Mengukur evapotranspirasi dengan cara :

- Sampel tanah dan tanaman yang sudah diberi air dan telah mencapai kapasitas lapang diukur kadar air tanahnya (W1)

- Sampel tanah dan tanaman yang lain yang identik dibiarkan untuk mengalami evapotranspirasi selama waktu tertentu (W2)

- Selanjutnya, kadar air dalam persentase basis kering (W) diubah menjadi persentase ol me rik ( ) den an Per amaan (1)

- eli ih an ara a al dan e elah e apo ran pira i men nj kkan air yang terevapotranspirasi dan besarnya evapotranspirasi ditentukan dengan Persamaan (2)

- Pada awal mengukur evapotranspirasi, dicatat juga suhu ruangan.

Untuk menentukan nilai evapotranspirasi pada hari berturutnya didasarkan pada nilai awal evapotranspirasi, kemudian diselaraskan dengan perubahan suhu harian.

k. Menghitung jumlah polong per tanaman l. Menghitung jumlah biji per polong m. Menghitung jumlah biji per tanaman n. Menimbang berat per biji

o. Menimbang berat biji per tanaman

Melakukan pengujian hasil dari jumlah polong per tanaman, jumlah biji per polong, jumlah biji per tanaman, berat per biji dan berat biji per tanaman dengan ANOVA pada tingkat signifikasi α 5 den an hipo e i :

Ho : Tidak ada perbedaan pada jumlah polong per tanaman, jumlah biji per polong, jumlah biji per tanaman, berat per biji dan berat biji per tanaman yang signifikan diantara 2 perlakuan yang diuji.

Hi : Ada perbedaan pada jumlah polong per tanaman, jumlah biji per polong, jumlah biji per tanaman, berat per biji dan berat biji per tanaman yang signifikan diantara 2 perlakuan yang diuji

Dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT), apabila terdapat perbedaan yang signifikasi diantara perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat Fisik Tanah 1. Tekstur Tanah

Hasil pengukuran tekstur tanah dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil pengukuran tekstur tanah

Tanah Pasir

(%)

Debu (%)

Liat

(%) Tekstur

Ultisol 55,84 11,28 32,88 Lempung Liat

Berpasir Hasil analisis sifat fisik tanah ultisol menunjukkan bahwa sampel tanah ultisol memiliki tekstur lempung liat berpasir yang dapat dilihat dari perbandingan fraksi (pasir, debu dan liat) dan tekstur tanah ditentukan dengan menggunakan segitiga USDA yang terdapat dalam Lampiran 5. Tanah lempung dan debu memiliki ciri-ciri berukuran halus dan memiliki daya serap (air, gas, hara, dan garam laut) tinggi. Selain itu, lempung dan debu dalam tanah menentukan kehalusan teksturnya serta gerakan air dan udara. Hubungan tekstur tanah dengan daya menahan air yaitu tanah dengan tekstur liat mempunyai luas permukaan yang lebih besar sehingga kemampuan menahan air tinggi (Hadjowigeno 2007). Tetapi, Bila tanah terlalu mengandung pasir, tanah ini kurang baik untuk pertumbuhan tanaman (Hasibuan, 2006). Hal tersebut dikarenakan tanah yang mengandung pasir memiliki luas permukaan yang kecil sehingga tanah tersebut sulit untuk menahan air.

2. Kerapatan Massa, Kerapatan Partikel dan Porositas Tanah

Hasil analisis kerapatan massa tanah, kerapatan partikel tanah dan porositas tanah dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Pengukuran kerapatan massa tanah, kerapatan partikel tanah dan porositas

No. Unsur Fisika Tanah

Tanah Ultisol Tanpa

Kompos Kategori Menggunakan

Kompos Kategori 1. Kerapatan massa

tanah (g/cm3) 0,92 - 0,86 -

2.

Kerapatan partikel tanah (g/cm3)

2,30 - 2,25 -

3. Porositas (%) 59,36 Baik 61,66 Porous

Hasil pengukuran kerapatan massa tanah, kerapatan partikel tanah dan porositas tanah membuktikan bahwa kerapatan massa dan kerapatan partikel tanah ultisol menggunakan kompos lebih rendah dari tanah ultisol tanpa kompos.

Namun sebaliknya pada porositas tanah, dimana ultisol dengan kompos lebih tinggi daripada tanah ultisol tanpa kompos. Hal ini sesuai dengan pendapat Endriani dkk. (2003) yang menyatakan bahwa semakin tinggi bahan organik tanah menyebabkan berat volume semakin rendah dan total porositas semakin tinggi sehingga kemampuan dalam menyimpan lengas tinggi. Bulk density sangat berhubungan dengan particle density, jika particle density tanah sangat besar maka bulk density juga besar. Hal ini dikarenakan partikel density berbanding lurus dengan bulk density, namun apabila tanah memiliki tingkat kadar air yang tinggi maka partikel density dan bulk density akan rendah. Dapat dikatakan bahwa particle density berbanding terbalik dengan kadar air. Hal ini terjadi jika tanah

memiliki tingkat kadar air yang tinggi dalam menyerap air tanah, maka kepadatan tanah menjadi rendah karena pori-pori di dalam tanah besar sehingga tanah yang memiliki pori besar akan lebih mudah memasukkan air di dalam agregat tanah (Hanafiah, 2005).

Menurut Goenadi (2006), sifat fisik tanah dapat meningkatkan stabilitas agregat tanah, sehingga menciptakan struktur tanah yang mantap dan ideal bagi pertumbuhan tanaman yang berakibat pada tingkat porositas yang baik dan mengurangi tingkat kepadatan tanah. Perbaikan fungsi bahan organik terhadap sifat kimia tanah adalah meningkatkan kapasitas tukar kation yang merupakan lokasi dan pusat hara sebelum dimanfaatkan oleh tanaman. Kemampuan menyimpan air pada tanah ditentukan oleh porositas dan kandungan bahan organik yang ada pada tanah tersebut. Porositas total tanah yang tinggi akan menyimpan air yang lebih tinggi. Bahan organik tanah juga berperan terhadap ketersediaan air di dalam tanah, karena bahan organik dapat memegang air dengan baik serta dapat meningkatkan porositas total tanah.

Sifat Kimia Tanah

Unsur kimia tanah seperti C-organik, bahan organik, N-total, P-tersedia dan pH tanah sangat perlu dianalisis agar mengetahui seberapa besar unsur kimia yang terkandung pada tanah ultisol tersebut. Hasil analisis dari unsur kimia tanah dapat dilihat pada Tabel 11, yang dimana dapat dilihat perbedaan antara tanah ultisol tanpa menggunakan kompos dan tanah ultisol dengan menggunakan kompos.

Tabel 11. Hasil Analisis Unsur Kimia Tanah No. Unsur Kimia

Tanah

Tanah Ultisol Tanpa

Kompos Kategori Menggunakan

Kompos Kategori 1. C-organik (%) 0,24

Sangat rendah

2,86

Sedang 2. Bahan Organik

(%) 0,41 4,93

3. N-total (%) 0,06 Sangat

rendah 0,11 Rendah

4. P-tersedia (ppm) 4,33 Sangat

rendah 12,96 Tinggi

5. pH 5,39 Asam 7,19 Netral

Hasil analisis pada Tabel 11 menunjukkan bahwa tanah ultisol tanpa menggunakan kompos memiliki unsur kimia yang sangat rendah dibandingkan dengan tanah ultisol menggunakan kompos. Hasil analisis didapatkan dari tanah ultisol hanya menggunakan kompos dan tanpa kompos saja tanpa pencampuran pupuk NPK pada tanah yang dikarenakan analisis ini dilakukan ketika sebelum penelitian dimulai. Sedangkan pupuk NPK mulai digunakan ketika tanaman sudah tumbuh selama 1 minggu. Pupuk NPK digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman sedangkan kompos digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Hasil penelitian Sarno (2009) menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK dikombinasikan dengan kompos memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya menggunakan pupuk NPK saja atau menggunakan kompos saja.

Pada tanaman caisim pemberian pupuk NPK dan kompos sangat diperlukan untuk mendapatkan produksi caisim yang tinggi.

Hasil pengukuran bahan organik dapat dilihat dari Tabel 11 yang menunjukkan bahwa nilai bahan organik tanah ultisol setelah dicampurkan dengan kompos lebih tinggi dibandingkan tanah ultisol tanpa dicampurkan kompos. Bahan organik mempunyai peranan yang penting dalam kesuburan tanah. Peranan bahan organik tersebut antara lain berperan sebagai sumber hara tanaman, pembentukan struktur tanah stabil dan pengaruh langsung pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Maka dari itu, perlunya penambahan bahan organik ke dalam tanah ultisol.

Kesuburan alami tanah ultisol umumnya terdapat pada horizon A yang tipis dengan kandungan bahan organik yang rendah. Unsur hara makro seperti fosfor dan kalium yang sering kahat, reaksi tanah masam hingga sangat masam,