BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Konsep Kemiskinan

Pada hakikatnya, kemiskinan merupakan persoalan yang selalu ada, dari dulu, dan mungkin akan selalu ada sampai kapanpun. Belum ada upaya penanggulangan kemiskinan yang berhasil dengan sempurna. Akan tetapi memahami konsep kemiskinan tetap penting, yaitu untuk menemukan indikator kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat. Kemiskinan diartikan secara berbeda-beda oleh para pakar kemiskinan. Hal ini dikarenakan sudut pandang yang berbeda dalam melihat akar dari kemiskinan tersebut.

Menurut Sudibyo (1995), kemiskinan adalah kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar, sedangkan kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber ekonomi yang dimiliki. Dari kelima deprivation trap tersebut, kerentaan dan ketidakberdayaan merupakan penyebab yang perlu mendapatkan perhatian. Kerentaan dan ketidakberdayaan tersebut mengakibatkan perbedaan kepemilikan faktor produksi. Perbedaan tersebut dicerminkan oleh ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan masing-masing pelaku ekonomi hanya akan memperoleh penghasilan yang sebanding dengan apa yang dikorbankan dan faktor produksi apa yang dimiliki. Menurut Syahyuti (2006), miskin adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya, dan tak mampu memanfaatkan tenaga, mental, dan pikirannya dalam kelompok tersebut.

Soedjatmoko pada seminar ilmiah HIPIIS2 menyatakan terdapat dua hubungan antara kemiskinan dan ketidakadilan. Ketidakadilan pada pemerataan terhadap pengadaan sumber-sumber daya maupun pelayanan sosial yang menyebabkan terjadinya kemiskinan mutlak. Adanya ketidakadilan ini juga berkaitan dengan pola organisasi sosial dan dengan pola pengaturan institusional. Sedangkan menurut Amartya Sen dalam Syahyuti (2006), “orang menjadi miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena tidak memiliki sesuatu”. Maka kunci pemberantasan kemiskinan menurutnya adalah “akses”, yaitu akses ke lembaga pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hidup dengan kondisi yang berbeda dengan orang lain dalam hal aset yang berdampak pada akses mereka terhadap sumber daya yang ada dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ketidaksamaan aset dan akses pada sumber daya tertentu pada tiap kelompok ataupun individu dalam masyarakat menyebabkan lahirnya ketidakadilan dalam struktur sosial yang akan menghasilkan kesenjangan dan kecemburuan sosial.

Menurut Syahyuti (2006), kemiskinan dapat diukur secara absolute ataupun secara relative. Kemiskinan absolute terlihat dari kehidupan di bawah garis minimum, atau di bawah standar yang diterima secara sosial, dan adanya kekurangan nutrisi. Sementara kemiskinan relative dilihat dalam perbandingan dengan segmen masyarakat yang lebih atas. Kemiskinan juga didekati dari sisi objektif dan subyektif. Sisi objektif merupakan pendekatan tradisional ilmiah

2 Seminar Ilmiah HIPIIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial) yang

didasarkan kepada pendekatan kesejahteraan (the welfare approach), sedangkan sisi subyektif berasal dari penilaian masyarakat setempat

Kemiskinan dapat dilihat pada level individu, keluarga, komunitas, maupun negara. Kemiskinan pada level individu dipercaya muncul karena perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam hidupnya. Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena faktor keluarga dimana si miskin hidup, faktor kultural (subcultural causes) yang membentuk pola hidup, serta pola pembelajaran dan prinsip berbagi dari komunitasnya, faktor luar misalnya karena peran kebijakan pemerintah atau karena struktur ekonomi yang tidak adil, dan penyebab struktural dimana kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial yang tidak adil. Pada sebagian kalangan, yang melihatnya sebagai isu politik, kemiskinan disebabkan karena kebijakan politik yang salah selanjutnya melahirkan ketidakadilan sosial, dan lemahnya kesempatan untuk memperoleh pendudukan (Syahyuti, 2006).

2.1.2 Indikator Kemiskinan: Aset dan Penghasilan

Terdapat perbedaan pandangan dalam melihat kemiskinan yaitu berdasarkan kepemilikan aset dan tingkat penghasilan. Menurut Sherraden (2006), aset merujuk pada jumlah kekayaan yang ada dalam keluarga. Sebaliknya, penghasilan (income) merujuk pada arus sumber daya dalam sebuah keluarga, sebuah konsep yang diasosiasikan dengan konsumsi terhadap barang dan jasa atau pelayanan serta terhadap standar hidup. Alasan utamanya adalah bahwa penghasilan hanya akan mempertahankan budaya konsumtif, sedangkan aset dapat mengubah cara berpikir masyarakat dan cara mereka berinteraksi dengan

dunia. Aset akan membuat orang berpikir untuk tujuan-tujuan jangka panjang dan mewujudkan tujuan-tujuan tersebut menjadi kenyataan. Dengan kata lain, penghasilan berfungsi untuk mengisi “kebutuhan perut”, sedangkan aset “merubah pola pikir masyarakat”. Selain itu, menurut Grobakken (2005), pengurangan tingkat kemiskinan melalui peningkatan aset dasar dapat membuat penduduk miskin sadar akan kemampuannya, sehingga dapat memimpin hidup mereka sendiri lewat peningkatkan rasa pemberdayaan yang lebih baik serta pemenuhan "kebutuhan dasar".

Berdasarkan Sherraden (2006), aset terdiri dari modal investasi yang pada gilirannya akan menghasilkan laju pemasukan di masa depan. Aset dibagi menjadi aset nyata (tangible) dan tidak nyata (intangible).

A. Aset-aset yang Nyata (Tangible Asset)

Aset yang nyata adalah sesuatu yang sah dimiliki termasuk di dalamnya properti fisik sebagaimana hak milik dan berfungsi sama seperti properti fisik, meliputi:

1. Tabungan uang yang pemasukannya dalam bentuk bunga.

2. Saham, surat tanggungan, dan semua bentuk jaminan finansial yang bentuk pemasukannya seperti saham, bunga, dan/atau keuntungan modal (atau kerugiannya).

3. Properti nyata, seperti bangunan atau tanah, dengan pemasukan dalam bentuk pembayaran sewa beserta keuntungan (juga kerugiannya).

4. Aset-aset “berat” selain real estate, dengan pemasukan dalam bentuk keuntungan modal (juga kerugiannya).

5. Mesin, alat-alat dan komponen produksi nyata lainnya, dengan bentuk keuntungan penjualan dari produk yang dihasilkan (juga kerugiannya). 6. Barang keluarga yang kuat dan tahan lama, dengan keuntungan lewat

meningkatnya efisiensi tugas keluarga.

7. Sumber alam, seperti perkebunan, minyak, mineral dan kayu hutan dengan keuntungan penjualan panen atau komoditas yang diambil (juga kerugiannya).

8. Hak cipta dan hak paten dengan keuntungannya dalam bentuk royalti dan biaya penggunaan lainnya.

B. Aset tidak Nyata (Intangible Asset)

Aset yang tidak nyata lebih bersifat tidak pasti, tidak secara legal diatur dan seringkali diatur secara tidak jelas oleh karakter individu atau hubungan sosial dan ekonomi.

1. Akses pada kredit (kapital yang dimiliki oleh orang lain) dengan keuntungan tergantung dari penggunaan kredit tersebut (layaknya dalam investasi).

2. Modal manusia (human capital), yang secara umum memiliki intelegensia, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan, keterampilan dan kesehatan, dan juga energi, visi, harapan dan imaginasi, dengan bentuk pemasukannya adalah gaji dan kompensasi lainnya setelah melakukan pekerjaan, layanan, dan ide.

3. Modal budaya (cultural capital), dalam bentuk pengetahuan dari subyek yang secara kultural signifikan, kemampuan untuk menghadapi situasi sosial dan birokrasi formal, termasuk kosa kata, aksen, cara berpakaian,

penampilan dengan bentuk keuntungan mendapatkan penerimaan dari pola asosiasi.

4. Modal sosial informal (informal social capital) dalam bentuk keluarga, teman, koneksi yang kadang disebut dengan “jaringan sosial” dengan bentuk keuntungan dukungan material, dukungan emosional, informasi dan akses yang lebih mudah pada pekerjaan, kredit, perumahan dan tipe aset lainnya.

5. Modal sosial formal, atau modal organisasi yang artinya adalah strukur atau teknik organisasi formal yang berlaku pada modal nyata, penanamannya dalam bentuk peningkatan efisiensi keuntungan.

6. Modal politis dengan bentuk partisipasi, kekuatan dan pengaruh dengan keuntungan peraturan dan keputusan yang menguntungkan serta diinginkan pada level pemerintahan negara juga lokal.

Menurut Grobakken (2005), tanah merupakan aset yang dapat digunakan oleh penduduk miskin untuk mendapatkan akses ke aset lainnya. Akses terhadap tanah dapat memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lain yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, tanah dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang produktif, bisnis atau usaha yang dapat membantu petani miskin untuk meningkatkan tingkat ekonominya. Bila diasumsikan panen yang diproduksi mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, hal ini dapat meningkatkan kemampuan petani untuk menyimpan bibit, uang atau aset lainnya selain pengeluaran biaya hidup sehari-hari.

2.1.3 Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Syahyuti (2006), setidaknya ada dua paradigma atau teori besar (grand theory) mengenai kemiskinan, yaitu: paradigma neo-liberal dan sosial demokrat. Secara garis besar, para pendukung neo-liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan, atau karena pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Negara hanya turun tangan apabila keluarga, kelompok-kelompok swadaya, atau lembaga-lembaga keagamaan tidak mampu lagi menangani. Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat “residual” atau sementara. Sebaliknya, menurut kaum sosial demokrat, kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan penghasilan yang cukup. Negara harus berperan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Untuk itu, strategi kemiskinan haruslah bersifat institusional atau melembaga (Syahyuti, 2006).

Dalam UU No.5 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), terdapat empat strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Penciptaan kesempatan (create opportunity) melalui pemulihan ekonomi makro, pembangunan, dan peningkatan pelayanan umum.

2. Pemberdayaan masyarakat (people empowerment) dengan peningkatan akses kepada sumber daya ekonomi dan politik.

3. Peningkatan kemampuan (increasing capacity) melalui pendidikan dan perumahan.

4. Perlindungan sosial (social protection) untuk mereka yang menderita cacat fisik, fakir miskin, keluarga terisolir, terkena PHK, dan korban konflik sosial.

Pada proses perumusan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, kurangnya akses pertanahan juga diidentifikasi sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi oleh orang miskin. Berbagai hasil kajian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa bagi orang miskin tanah menjadi aset yang sangat berharga dan seringkali menjadi satu-satunya sumber penghidupan. Ini terjadi terutama pada masyarakat yang hidup di daerah pertanian, hutan dan perkebunan (Godril dalam, Yuwono 2005).

Pilot project PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) telah berjalan di tahun anggran 2007, umumnya terdiri dari dua bentuk yakni pendaftran tanah perorangan atas tanah-tanah yang dahulu pernah ditegaskan sebagai tanah obyek landreform, dan penyelesain konflik antara petani dengan perkebunan swasta dengan cara sebagian tanah diredistribusi secara perorangan pada petani dan sebagian lagi diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) pada perusahan perkebunan. Kedua bentuk ini sama sekali tidak dapat dianggap bentuk yang dapat diandalkan (adequate solution) untuk menghadapi masalah-masalah agraria (agrarian questions), yang secara fenomenal ditandai oleh kemiskinan dan keterbelakangan agraria yang kronis, kesenjangan atau ketidakadilan kepemilikan

aset yang tajam, pengangguran terbuka dan terselubung yang besar, kerusakan lingkungan yang mengguncang, kekurangan bahan makanan, konflik agraria yang meledak-ledak, ketidakmampuan rakyat pedesan memiliki tabungan (domestic capital) dan mengembangkan teknologi untuk memperbaiki produksi, dan kondisi-kondisi keberlangsungan hidupnya (Fauzi, 2008).

2.2 Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Perkebunan

Perkebunan sering disebut “pabrik” pertanian karena proses produksi output komoditas perkebunan melalui perpaduan aneka faktor produksi (input) (tanah, tenaga kerja, dan modal serta manajemen) laksana sebuah pabrik saja. Tanah dan tenaga kerja yang murah adalah unsur pokok sistem perkebunan (Mubyarto, 1992). Hal ini menyebabkan perkebunan berusaha menekan upah buruhnya seminimal mungkin yang menyebabkan buruh perkebunan hidup dalam kemiskinan karena upah yang diberikan oleh perkebunan tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Tingkat upah buruh3, yang berlaku secara umum adalah Rp 7.000,00 per “beduk” untuk tenaga kerja pria dan Rp 6.000,00 untuk tenaga kerja wanita. Sebedug adalah kerja dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 dengan waktu istirahat selama satu jam. Kegiatan memanen pucuk teh biasanya dikerjakan oleh tenaga kerja wanita, karena dipandang hasil kerjanya lebih bersih, lebih rapih dan telaten. Sistem pengupahannya dengan cara penimbangan hasil petikan yakni seharga Rp 250,00 per kilogram. Seorang pemetik teh yang terampil bisa

3

memperoleh upah kerja sekitar Rp 18.000,00 sampai dengan Rp 20.000,00 per hari (Herlina, 2002).

Selain upah, kemiskinan di perkebunan terkait juga dengan akses yang berbeda antara buruh dan kelompok manajemen perkebunan. Menurut Mubyarto (1992), perbedaan antara kelompok manjemen dan buruh tidak hanya terletak pada kekuasaan dalam pengambilan kekuasaan tetapi juga dalam hal gaji dan fasilitas lain yang menyangkut kesejahteraan sosial mereka masing-masing. Perbedaan dalam mengakses fasilitas dan juga gaji menyebabkan masyarakat miskin di pedesaan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti masyarakat lainnya dalam desa tersebut. Kemiskinan di perkebunan ini bersifat struktural, karena terjadi ketimpangan akses ekonomi, kesehatan dan pelayanan lainnya antara kelompok buruh dengan kelompok manajemen.

Kemiskinan yang bersifat struktural tersebut memaksa pekerja perkebunan mencari tambahan penghasilan di luar pekerjaan di perkebunan (Mubyarto, 1992). Dalam Herlina (2002) yang meneliti di desa perkebunan teh di Desa Sukajembar, Kabupaten Cianjur, pekerjaan yang banyak ditekuni oleh masyarakat adalah usaha perkebunan tehPer. Sebagian lagi berusaha tani padi dan holtikultura. Tanaman holtikultura yang banyak dibudidayakan adalah tomat, sayur putih (sampo), bakung, cabe dan kacang panjang. Namun pengelolaan usaha tani padat modal ini tidak dilakukan secara optimal, karena kurangnya pengetahuan teknik bercocok tanam serta akses terhadap modal yang rendah. Selain usaha tani dan buruh tani, terdapat beberapa aktivitas perekonomian sebagai sumber penghasilan masyarakat, di antaranya berdagang kebutuhan sehari-hari, tengkulak hasil

pertanian, industri pengolahan teh dan pembuatan gula aren, serta sebagai jasa angkutan.

Hubungan masing-masing tingkat kepegawaian tersebut dipisah dengan tegas dan kaku oleh status dan sistem upah. Status dan sistem upah yang ada di perkebunan menyebabkan timbulnya stratifikasi sosial di daerah perkebunan yang sesuai dengan jabatannya dalam perkebunan. Menurut Mubyarto (1992) perbedaan dalam kehidupan sosial ekonomi terjadi pula antara kelompok staf dan non-staf perkebunan dengan masyarakat sekeliling perkebunan. Rumah-rumah yang besar dengan fasilitas yang lengkap yang ada dalam perkebunan serta kehidupan yang serba mewah sangat kontras dengan kehidupan yang sangat pas-pasan dari masyarakat yang ada di perkebunan. Dalam situasi tersebut tidak dapat dihindari lagi munculnya rasa kecemburuan sosial di kalangan masyarakat perkebunan itu sendiri maupun di kalangan masyarakat yang ada di sekitarnya.

2.3 Masalah-Masalah Agraria di Perkebunan

Secara etimologis, istilah ”agraria” berasal dari sebuah kata dalam bahasa Latin, ”ager”, yang artinya: (a) lapangan; (b) pedusunan (sebagai lawan perkotaan); (c) wilayah; (d) tanah negara. Kata-kata ”pedusunan”, ”bukit”, ”wilayah” dan lain-lain itu jelas menunjukkan arti yang lebih luas, karena di dalamnya tercakup segala sesuatu yang terwadahi olehnya (Wiradi, 2000).

Menurut Syahyuti (2006) dari pengertian etimologis ini tampak bahwa yang dicakup oleh istilah agraria bukanlah sekadar ”tanah” atau ”pertanian” saja. Kata-kata ”pedusunan”, ”bukit” dan ”wilayah” jelas menunjukkan arti yang lebih luas karena di dalamnya tercakup segala sesuatu yang terwadahi olehnya. Di

”pedusunan” terdapat berbagai macam tumbuhan, air, sungai, mungkin juga tambang, perumahan, dan masyarakat manusia.

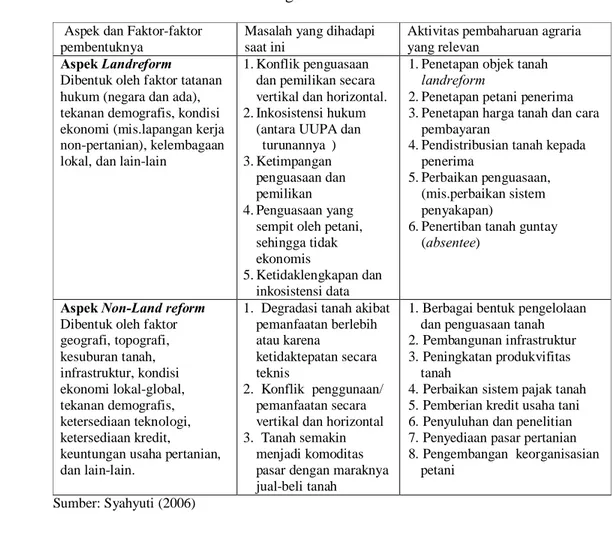

Menurut Syahyuti (2006), istilah agraria tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang pada umumnya, yang hanya menyangkut tanah saja, melainkan mencakup banyak hal, baik fisik maupun non-fisik. Hubungan antara aspek landreform dan aspek non-landreform, masalah yang dihadapi dan aktivitas pembaruan agraria yang dapat dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Struktur Permasalahan Agraria di Indonesia

Aspek dan Faktor-faktor pembentuknya

Masalah yang dihadapi saat ini

Aktivitas pembaharuan agraria yang relevan

Aspek Landreform

Dibentuk oleh faktor tatanan hukum (negara dan ada), tekanan demografis, kondisi ekonomi (mis.lapangan kerja non-pertanian), kelembagaan lokal, dan lain-lain

1. Konflik penguasaan dan pemilikan secara vertikal dan horizontal. 2. Inkosistensi hukum

(antara UUPA dan “turunannya”) 3. Ketimpangan

penguasaan dan pemilikan 4. Penguasaan yang

sempit oleh petani, sehingga tidak ekonomis

5. Ketidaklengkapan dan inkosistensi data

1. Penetapan objek tanah

landreform

2. Penetapan petani penerima 3. Penetapan harga tanah dan cara

pembayaran

4. Pendistribusian tanah kepada penerima

5. Perbaikan penguasaan, (mis.perbaikan sistem penyakapan)

6. Penertiban tanah guntay (absentee)

Aspek Non-Land reform

Dibentuk oleh faktor geografi, topografi, kesuburan tanah, infrastruktur, kondisi ekonomi lokal-global, tekanan demografis, ketersediaan teknologi, ketersediaan kredit, keuntungan usaha pertanian, dan lain-lain.

1. Degradasi tanah akibat pemanfaatan berlebih atau karena ketidaktepatan secara teknis 2. Konflik penggunaan/ pemanfaatan secara vertikal dan horizontal 3. Tanah semakin

menjadi komoditas pasar dengan maraknya jual-beli tanah

1. Berbagai bentuk pengelolaan dan penguasaan tanah 2. Pembangunan infrastruktur 3. Peningkatan produkvifitas

tanah

4. Perbaikan sistem pajak tanah 5. Pemberian kredit usaha tani 6. Penyuluhan dan penelitian 7. Penyediaan pasar pertanian 8. Pengembangan keorganisasian

petani

Aspek fisik dapat berupa tanah, baik yang digunakan sebagai perumahan, perkebunan, pertanian, daerah hutan ataupun pertambangan. Aspek non-fisik terdiri dari hubungan-hubungan yang terkait dengan tanah tersebut, baik hukum yang berlaku atas kepemilikan tanah tersebut, struktur agraria yang mempengaruhi akses setiap subyeknya terhadap sumber-sumber agraria dan berpengaruh besar terhadap keadilan dan tingkat kesejahteraan masing-masing subyek agraria, maupun politik yang mempengaruhi pasar dari hasil tanah tersebut (bidang pertanian).

2.3.1 Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan

Pada masyarakat di desa perkebunan, pemilikan atau penguasaan lahan sangat penting sebagai pembuka peluang untuk meningkatkan produksi dan memaksimalkan keuntungan. Petani di sini berperan sebagai manajer yang dalam dirinya lekat kekayaan lahan sebagai merupakan sumberdaya ekonomi sekaligus lambang status sosial di pedesaan. Ada perasaan bangga yang mengikat kuat dan memotivasi untuk berusaha (Herlina, 2002).

Selain itu, penguasaan dan pemilikan pada masyarakat perkebunan menjadi penting dikarenakan buruh perkebunan membutuhkan tanah untuk diolah sebagai tambahan penghasilan dari upah rendah yang mereka dapatkan dari perkebunan. Berdasarkan kajian Wijarnako (2005) upah rata-rata buruh petik pada perkebunan teh yaitu Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 250.000,00 per bulan.

Ketimpangan penguasaan dan pemilikan yang terjadi di desa perkebunan yang melahirkan sengketa agraria, menurut Wijarnako (2005), bersumber dari dominasi sistem pengelolaan tanah dan kekayaan alam termasuk perkebunan,

yang datang atau berasal dari negara, yang secara sepihak memberikan porsi kesempatan begitu besar pada pemilik-pemilik modal dalam mengelola sumber agraria. Isu kesenjangan ekonomi antara pihak perkebunan dengan desa perkebunan sekitarnya merupakan akibat dari tindakan eksploitasi terhadap sumber daya dan memanfaatkannya secara sepihak demi peningkatan produksi.

Pemilik modal dalam perkebunan yang menekankan pada keuntungan semata membuat posisi masyarakat di desa perkebunan terdominasi. Pemberian harga sewa tanah yang mahal membuat masyarakat di desa perkebunan yang memiliki akses kepada penguasaan dan pemilikan tanah di desa perkebunan adalah masyarakat yang memiliki posisi dalam perkebunan, karena mereka memiliki modal yang berasal dari upah dari perkebunan untuk membayar sewa dan memenuhi kebutuhan dengan mengolah tanah tersebut. Sementara itu buruh perkebunan yang membutuhkan tanah untuk tambahan penghasilan tidak dapat menikmati akses dari tanah karena keterbatasan modal. Buruh hanya menjadi petani yang tidak memiliki tanah, sedangkan akumulasi pemilikan dan penguasaan tanah hanya terletak pada masyarakat yang memiliki modal (Wijarnako, 2005).

2.3.2 Penguasaan yang Sempit oleh Petani

Sempitnya penguasaan oleh petani di desa perkebunan dikarenakan sebagian besar wilayah pertanian yang digunakan merupakan Hak Guna Usaha yang dikuasai perkebunan. Berdasarkan studi Alfiasari (2004), lahan yang digunakan oleh masyarakat desa perkebunan untuk budidaya pertanian adalah lahan-lahan yang tidak digunakan oleh perkebunan. Lahan-lahan yang tidak

digunakan ini merupakan lahan-lahan di lereng-lereng gunung yang tidak digunakan karena kemiringannya tidak cocok untuk tanaman teh. Pada lahan pertanian masyarakat, tanaman yang biasanya ditanami antara lain, padi, pisang, singkong, cabe, tomat, kacang panjang, dan bawang daun. Hasil sawah dan ladang biasanya mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk dikomersialkan banyak hambatannya, baik dari kuantitas produksi yang sedikit serta sarana transportasi yang masih sulit.

Menurut Mubyarto (1992), konsekuensi dari fenomena ini terlihat pada rendahnya tingkat produktivitas maupun kualitas dari hasil produksi perkebunan rakyat. Hal ini merupakan implikasi dari kesulitan petani dalam menerapkan kultur teknis yang benar, yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan tinggi serta dukungan modal yang besar.

2.3.3 Kerusakan Lingkungan

Menurut Godril dalam Yuwono (2005), persoalan sumber daya alam juga dihadapi oleh masyarakat miskin dan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan mereka: yaitu persoalan air, terjadinya degradasi lingkungan di daerah pesisir pantai yang merusak terumbu karang, terjadinya polusi, tingginya biaya saprodi, banyaknya hama, jauhnya pasar atau buruknya akses ke pasar, terjadinya banjir dan longsor, sulitnya bagi masyarakat miskin untuk meminjam modal di lembaga keuangan karena adanya persyaratan dimana harus memiliki agunan (yang tidak bisa dipenuhi petani dan nelayan miskin) yang prosedurnya berbelit-belit, mekanisasi pertanian berdampak terhadap hilangnya ruang pekerjaan bagi petani miskin, juga program peningkatan keterampilan kebanyakan ditujukan kepada

masyarakat desa secara umum dan tidak spesifik pada merek yang miskin akibatnya.

Terdesak oleh keadaan, lapisan bawah terpaksa melakukan pekerjaan apa saja yang dapat memperpanjang hidupnya, termasuk menebang pohon di hutan lindung atau menambang di bawah bumu maupun di bawah permukaan laut. Akibatnya, tanah menjadi tandus atau kemudian terjadi tanah longsor, banjir, pendangkalan sungai, hancurnya terumbu karang, dan perusakan lingkungan lainnya (Tjondronegoro, 2008a).

Masalah-masalah agraria dapat diselesaikan dengan reforma agraria. Akan tetapi pendekatan dan cara penyelesaian untuk masing-masing permasalahan tidaklah sama, dan tidak semua hal yang tercakup dalam reforma agraria harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan agraria di tiap daerah. Landreform yang merupakan bagian dari agraria reform dapat dilakukan di daerah yang mempunyai permasalahan kemiskinan yang terkait dengan banyaknya jumlah petani gurem yang tidak mempunyai lahan, sedangkan open access agraria untuk mengatasi ketidakadilan dalam penguasaan sumber-sumber agraria, dan gabungan dari keduanya dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan agraria.

2.4 Reforma Agraria

2.4.1 Konsep Reforma Agraria

Reforma sgraria hakekat maknanya adalah penataan kembali (atau pembaruan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil, penyakap dan buruh tani tak bertanah. Dalam pasal 2

Tap MPR IX/2001, Pembaharuan Agraria didefinisikan sebagai ”suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria...” (Wiradi, 2000).

Ben Cousin (2007) dalam Noer Fauzi (2008) membuat enam golongan land reform berdasarkan pada landasan teoritik yang mendasarinya:

1. Pendekatan neo-liberal terobsesi pada efisiensi produksi, sehingga mengagendakan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan penggunaan optimal dari tanah, tenaga kerja dan modal tanah, dimana “kekuatan pasar” adalah sandaran pokok untuk pembentuk kekayaan dan kesejahteraan. 2. Pendekatan neo-populis yang mengasumsikan bahwa bentuk dan skala

produksi merupakan pokok terpenting dalam berbagai kebijakan dan program. Umumnya mereka percaya adanya hubungan berkebalikan (inverse relationship) antara skala dan efisiensi. Usaha ekonomi skala kecil lebih produktif dan efisien dari pada usaha ekonomi skala besar. 3. Pendekatan sustainable livelihood mengutamakan beragam sumber

penghasilan orang miskin (the multiple livelihood sources of poor people), dan menghindari pemahaman yang sempit hanya pada aktivitas pertanian saja atau pada lokasi pedesaan saja.

4. Pendekatan welfarist menjadikan ketersediaan makanan di unit rumah tangga (household food security) dan pengurangan ancaman-ancaman terhadap ketersediaan makanan ini sebagai maksud utama dari program land reform.

5. Pendekatan radical populist mengedepankan keharusan perubahan struktur agraria baik di wilayah, nasional maupun internasional, baik berupa

redistribusi sumber daya maupun badan usaha, yang diukur dengan kepemilikan tanah dan kekayaan lain maupun penghasilan kelompok miskin yang dipersatukan dalam berbagai pengelompokan yang dibagi berdasar gender, etnik maupun kedudukan sosial atau geografi lainnya. 6. Pendekatan marxist yang mengevaluasi praktek land reform dengan

memperluas konsep efisiensi produksi, keberlanjutan hidup atau kesejahteraan keluarga petani, atau perubahan struktur agraria ke dalam fokus perubahan bentuk-bentuk eksploitasi kelas maupun gender yang mendasari bentuk-bentuk organisasi produksi, distribusi hingga akumulasi kekayaan

Menurut Tjondronegoro (2008), syarat sektor industri sebagai sektor penting dalam proses pembangunan dan modernisasi yang harus memajukan pertanian yaitu:

1. Realokasi sumber daya di sektor pertanian yang bukan saja merangsang produksi tetapi merubah struktur masyarakat pedesaan dari yang feodal atau setengah feodal ke struktur yang lebih demokratis, artinya juga lembaga-lembaga yang menghambat emansipasi petani kecil disisihkan dan diganti dengan orang lain.

2. Realokasi sumber daya tadi sekaligus juga mengurangi jumlah tenaga kerja di sekitar pertanian yang menganggur atau tidak dimanfaatkan (underutilized). Setelah sumber daya tanah sebagai faktor produksi diatas lebih efisien dan berimbang dengan tenaga kerja, kelebihannya disalurkan ke industri pengolah pertanian, pembangunan prasarana dan lain-lain usaha pembangunan yang bersifat padat karya.

3. Kelebihan dari peningkatan produksi pertanian yang merupakan “tabungan” dapat ditanam sebagai modal dalam sektor industri. Dalam rangka ini memang produksi pangan bukan saja mencukupi tetapi melampaui kebutuhan penduduk. Surplus lain di sektor pertanian yang menghasilkan devisa dapat mempercepat proses industrialisasi.

4. Perusahaan, pemerintah dan wiraswasta sudah mampu dikelola oleh pengusaha-pengusaha di dalam negeri secara efisien. Tidak perlu diperjelas lebih lanjut bahwa gejala-gejala birokrasi yang menghambat korupsi dan sebagainya pada tahap ini sudah dapat diatasi dengan cukup baik dan tidak lagi menjerat jalannya perusahaan.

2.4.2 Reforma Akses Agraria

Menurut Syahyuti (2006), reforma agraria terdiri dari dua pokok permasalahan yaitu ”penguasaan dan pemilikan” di satu sisi, dan ”penggunaan dan pemanfaatan” di sisi lainnya. Landreform adalah penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Sementara, komponen ”non-landreform” adalah bentuk-bentuk dan cara mengolah tanah (dalam pengertian ”soil”), yaitu dengan menerapkan teknologi baru, perbaikan infrasturuktur, bantuan kredit, dukungan penyuluhan pertanian, pengembangan pasar komoditas pertanian, dan lain-lain. Sedangkan menurut Fauzi (2008), reforma agraria adalah politik redistribusi asset produktif bagi kaum miskin di pedesaan, yang pada gilirannya, setelah diberikan suatu asistensi modal, pendidikan dan teknologi, maka akan sampai juga pada pembentukan modal didalam pedesaan. Selain itu, menurut Tjondronegoro (2008), konsolidasi tanah karena itu bukan semata-mata perubahan fisik tata

ruang, tetapi sebenarnya juga memerlukan pengaturan kembali peran sosio-ekonomi penghuni golongan lemah.

Sehingga dapat dikatakan landreform dan reforma agraria adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi orang sering salah mengartikan dengan menyatakan landreform adalah reforma agraria, padahal landreform hanya sebagian kecil dari reforma agraria, karena reforma agraria adalah landreform ditambah dengan hal-hal lain yang membuat redistribusi tanah tersebut menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat dibandingkan hanya sebagai bagi-bagi tanah saja. Landreform tanpa akses reform akan membuat petani yang telah mendapatkan tanah tetap menjadi miskin karena ketidakberdayaaan mereka dalam mengolah dan memanfaatkan lahan tersebut, bahkan petani mungkin akan menjual kembali lahan tersebut. Sehingga yang dibicarakan dalam reforma agraria tidak hanya penggunaan dan pemanfaatannya saja tanpa membahas hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat (Syahyuti, 2006).

Menurut Wiradi (2006), pengalaman sejarah memberi pelajaran bahwa suatu pembaruan agraria yang hanya berhenti pada masalah redistribusi tanah ternyata justru menyebabkan produksi menurun untuk beberapa tahun. Hal ini disebabkan karena infrastruktur yang menunjang pembaruan itu semula belum dipikirkan sejak awal. Karena itu kemudian disadari bahwa program-program penunjang itu harus menjadi satu paket dengan program pembaruan secara keseluruhan, termasuk ke dalamnya program-program pasca redistribusi (antara lain: perkreditan, penyuluhan, pendidikan, dan latihan, teknologi, pemasaran, dan lain-lain).

Faktor-faktor yang sering hilang dalam reforma agraria adalah infrastruktur, akses terhadap air, akses terhadap pasar, dan bantuan teknis ekstensif untuk pemilik tanah. Hal ini adalah faktor yang sama pentingnya dengan memberi tanah kepada masyarakat dan jika tidak dilakukan akan membuat masyarakat menjual kembali tanahnya dan kembali tidak mempunyai tanah (Grobakken, 2005). Menurut Tjondronegoro (2008) redistribusi harus dibarengi dengan tindakan-tindakan penunjang seperti mengembangkan sistem kredit untuk petani kecil, penyatuan usaha ke dalam koperasi, perlindungan terhadap petani dengan hukum, tetapi juga dengan subsidi bila perlu dan lain-lain usaha, bahkan termasuk mendirikan organisasi petani-petani kecil agar usaha pemerintah dapat didukung dengan kekuatan sosial politik dari golongan yang berkepentingan (interest group).

2.4.3 Dampak Reforma Agraria

Menurut Wiradi (2006)4, dampak positif dari reforma agraria secara umum adalah:

1. Aspek hukum: akan tercipta kepastian hukum mengenai hak-hak rakyat terutama kaum tani,

2. Aspek sosial: akan tercipta suatu struktur sosial yang dirasakan lebih adil, 3. Aspek psikologis: kedua hal tersebut pada gilirannya akan menimbulkan

socialeuphoria dan familly security sehingga para petani termotivasi untuk mengelola usahataninya dengan lebih baik,

4

Http://rumahkiri.net/index.php. Gunawan Wiradi. Dampak Land Reform Terhadap

4. Aspek politik: semua itu akhirnya dapat meredam keresahan sehingga gejolak kekerasan dapat terhindari. Terciptalah stabilitas yang genuine, bukan stabilitas semu akibat represi (seperti masa Orde Baru).

5. Semuanya itu akhirnya bermuara kepada ketahanan ekonomi.

Sedangkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat/nasional5: 1. Dalam beberapa kasus, memang untuk beberapa tahun produksi pertanian

menurun (misalnya, di Taiwan), namun sesudah itu meningkat pesat. Sejumlah besar rakyat desa yang semula tunakisma atau buruh tani lalu menjadi petani pemilik penggarap, mula-mula canggung. Namun dalam jangka panjang mereka malahan berkembang menjadi pengelola usahatani yang rasional dan bertanggung jawab (justru karena bangga atas terjadinya perubahan status).

2. Anak-anak dari para petani pemilik tanah luas (yang kemudian tanahnya dipotong oleh “land reform”) terpaksa tidak lagi bisa menikmati kekayaan orang tuanya yang berasal dari tanah luas itu, dan tidak lagi bisa meneruskan profesi orang tuanya. Namun mereka justru beralih ke profesi lain (melalui pendidikan tinggi, yang biayanya dimungkinkan oleh sisa-sisa kekayaan orang tuanya), dan menjadi tenaga-tenaga ahli yang kompeten. Dalam jangka panjang, hal ini sangat menyumbang bagi perkembangan perekonomian negaranya. (Contoh: Meksiko, Mesir, dan negara-negara di sektiar Timur Tengah).

5

Mosher, A.T., 1976. Thinking About Rural Development. New York: Agricultural Development Council, Inc.

3. Pemilik/Penguasa tanah luas yang sebagian tanahnya terpangkas oleh ‘land reform’ itu kemudian mengalihkan investasinya ke luar desa, yang pada gilirannya menopang proses industrialisasi.

2.5 Kerangka Pemikiran

Permasalahan kemiskinan di pedesaan dibagi menjadi dua yaitu masalah agraria dan non-agraria. Masalah agraria meliputi masalah pertanian yang terdapat di desa tersebut, sedangkan masalah non-agraria meliputi masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kependudukan, komunikasi dan peranan wanita. Masalah agraria paling ditonjolkan pada penelitian ini, dikarenakan dalam konteks pembangunan pedesaan, masalah agraria merupakan bagian paling penting untuk masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya menopangkan hidup pada sektor pertanian.

Berdasarkan Syahyuti (2006) ada empat permasalahan agraria di Indonesia secara umum, yaitu ketidakkonsistenan hukum dan perundang-undangan6, serta degradasi sumber daya alam7. Khusus untuk pertanian, permasalahan agraria yang dihadapi adalah penguasaan yang sempit dan cenderung semakin kecil, konflik penguasaan, lahan kritis dan marjinal tingginya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, sulitnya mewujudkan konsolidasi usahatani, dan semakin besarnya ketimpangan penguasaan lahan antar petani.

6

Salah satu konflik yang ramai adalah konflik penguasaan antara petani dengan pihak swasta. Keterlibatan swasta besar dimulai dari lahirnya Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarische Wet) yang mengundang pihak swasta kolonial menanamkan modalnya terutama dalam bidang perkebunan.

7 Permasalahan ini tercantum dalam Tap MPR Bo.IX/2001 tentang pembaruan agraria dan

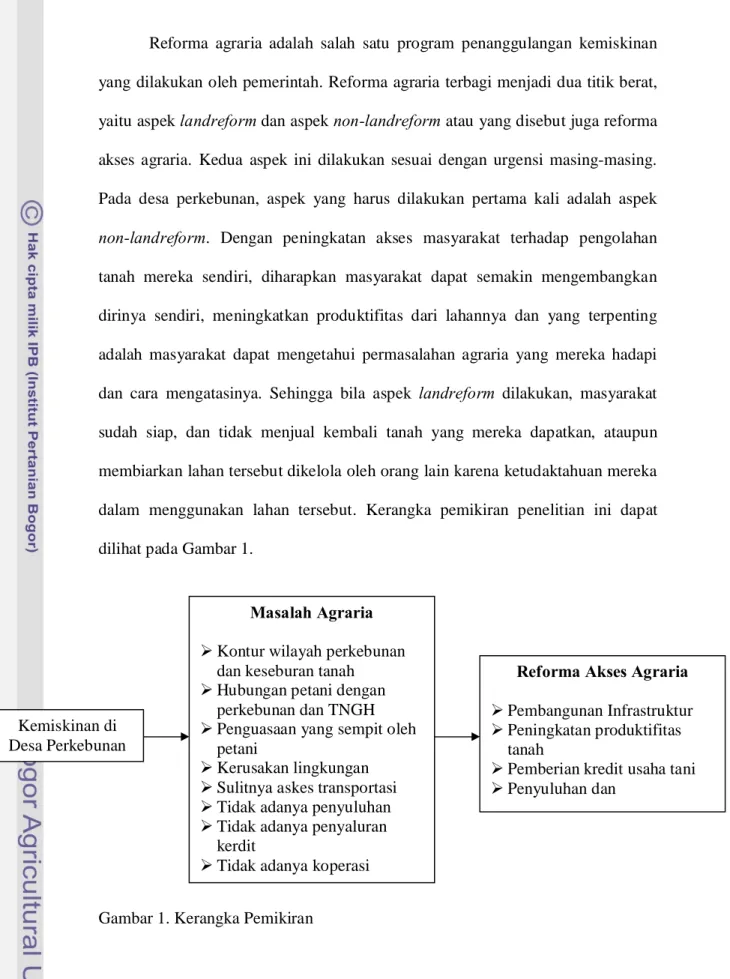

Reforma agraria adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Reforma agraria terbagi menjadi dua titik berat, yaitu aspek landreform dan aspek non-landreform atau yang disebut juga reforma akses agraria. Kedua aspek ini dilakukan sesuai dengan urgensi masing-masing. Pada desa perkebunan, aspek yang harus dilakukan pertama kali adalah aspek non-landreform. Dengan peningkatan akses masyarakat terhadap pengolahan tanah mereka sendiri, diharapkan masyarakat dapat semakin mengembangkan dirinya sendiri, meningkatkan produktifitas dari lahannya dan yang terpenting adalah masyarakat dapat mengetahui permasalahan agraria yang mereka hadapi dan cara mengatasinya. Sehingga bila aspek landreform dilakukan, masyarakat sudah siap, dan tidak menjual kembali tanah yang mereka dapatkan, ataupun membiarkan lahan tersebut dikelola oleh orang lain karena ketudaktahuan mereka dalam menggunakan lahan tersebut. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Masalah Agraria Ø Kontur wilayah perkebunan

dan keseburan tanah Ø Hubungan petani dengan

perkebunan dan TNGH Ø Penguasaan yang sempit oleh

petani

Ø Kerusakan lingkungan Ø Sulitnya askes transportasi Ø Tidak adanya penyuluhan Ø Tidak adanya penyaluran

kerdit

Ø Tidak adanya koperasi Kemiskinan di

Desa Perkebunan

Reforma Akses Agraria Ø Pembangunan Infrastruktur Ø Peningkatan produktifitas

tanah

Ø Pemberian kredit usaha tani Ø Penyuluhan dan