Tinjauan Respon Sektor Komunitas

terhadap Penanggulangan HIV dan

AIDS di Indonesia

Tinjauan Respon Sektor Komunitas terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia: Laporan Penelitian

Penyusun:

Tim PKMK FK UGM

Chrysant Lily Kusumowardoyo Eviana Hapsari Dewi

Ita Perwira Ika Harmawati Netty Sandra Devi Swasti Sempulur Zaenal Abidin

Editor:

Ignatius Praptoraharjo

Disusun dengan dukungan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) kepada PKMK FK UGM.

Laporan ini bisa dikutip, disalin dan digandakan dengan menyebutkan sumbernya dan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan masyarakat, bukan untuk kepentingan komersial.

Sitasi yang disarankan:

PKMK. 2015. Tinjauan Respon Sektor Komunitas terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia

Kata Pengantar

Bagian penting dari Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah kerjasama jangka panjang antara Pemerintah dengan Sektor Komunitas, yaitu organisasi masyarakat sipil, organisasi berbasis komunitas dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Sejak awal munculnya epidemi HIV dan AIDS di Indonesia dan di setiap langkah perjalanan penanggulangannya, sektor komunitas telah menjadi unsur penting terlebih khusus karena kemampuannya untuk menjangkau populasi kunci dan kelompok marjinal. Meskipun demikian, belum ada bentuk dokumentasi yang secara sistematis tentang kontribusi sektor komunitas di Indonesia dalam menyikapi permasalahan HIV dan AIDS. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada melakukan kajian tentang ‘Tinjauan Respon Sektor Komunitas terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia’ yang mencakup 12 provinsi di Indonesia.

Hasil penelitian ini telah menegaskan tentang peran-peran strategis sektor komunitas dan kontribusinya terhadap efektivitas program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Peran utama yang dimainkan dalam kerangka penyediaan layanan penanggulangan AIDS mulai dari promosi dan pencegahan, perawatan, pengobatan dan dukungan. Demikian pula, dalam situasi yang lebih terbatas, sektor komunitas juga telah melaksanakan peran untuk mendorong terjadinya berbagai perubahan kebijakan dan dilaksanakannya pendidikan masyarakat. Penelitian ini pula telah mengungkapkan beberapa masalah strategis pula yang ditemukan dalam penelitian ini khususnya keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan AIDS yang dilakukan oleh sektor komunitas. Hal ini terjadi karena sebagai besar kegiatan sektor komunitas merupakan kegiatan yang didukung oleh bantuan luar negeri yang dalam waktu dekat akan berkurang secara berarti.

Pembelajaran tentang peran-peran yang telah dimainkan oleh sektor komunitas dan hambatan- hambatan sektor komunitas dalam melaksanakan perannya ini menjadi bagian yang sangat penting untuk memberikan informasi bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, KPA Nasional, jaringan masyarakat sipil atau jaringan populasi kunci serta lembaga-lembaga donor dan penyedia bantuan teknis untuk mengembangkan kebijakan dan strategi penanggulangan AIDS yang lebih efektif baik secara teknis maupun secara kelembagaan. Kajian ini secara khusus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat peran dan kapasitas masyarakat sipil (Civil Society Strengthening) dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Penguatan ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena penanggulangan AIDS di Indonesia semakin diharapkan untuk dapat mencapai lebih banyak hasil dengan sumber pendanaan yang lebih sedikit.

Jakarta, September 2015

Dr. Kemal N. Siregar Sekretaris KPA Nasional

Daftar Isi

Kata Pengantar ... iii

Daftar Isi ... iv

Daftar Singkatan ... vii

Ringkasan Eksekutif... ix Pendahuluan ... 1 Pertanyaan Penelitian ... 2 Tujuan Penelitian ... 2 Kerangka Konseptual ... 3 Metode Penelitian ... 9 Lokasi Penelitian ... 9

Desain dan Prosedur Penelitian ... 9

Manajemen Data ... 10

Analisis Data ... 10

a. Analisis untuk Peran dan Konteks Peran Sektor Komunitas ... 10

b. Analisis untuk Menilai Efektifitas Peran Sektor Komunitas ... 10

c. Analisis untuk Studi Kasus di Tujuh Provinsi ... 11

Penjaminan Kualitas Mutu Penelitian ... 12

Garis Besar/Sistematika Laporan ... 12

Peran Sektor Komunitas dalam Penanggulangan HIV dan AIDS ... 14

A. Pengantar ... 14

B. Situasi Epidemi dan Respon Penanggulangan AIDS ... 14

C. Gambaran Sektor Komunitas ... 16

1. Sejarah Pendirian, Visi, Misi dan Struktur ... 16

2. Karakteristik Organisasional Sektor Komunitas ... 20

3. Pengembangan Kapasitas sebagai Landasan Sektor Komunitas berperan dalam Penanggulangan AIDS ... 22

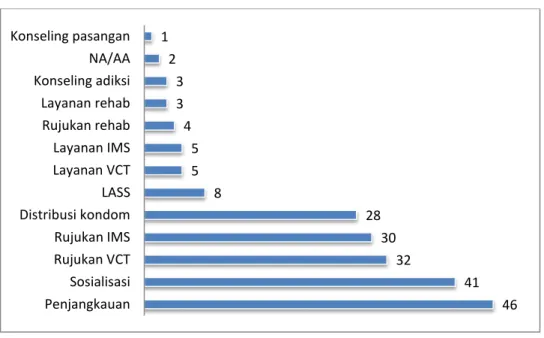

D. Kegiatan Sektor Komunitas ... 25

1. Promosi dan Pencegahan ... 25

2. Pengobatan, Dukungan dan Perawatan (PDP) ... 27

3. Mitigasi Dampak ... 28

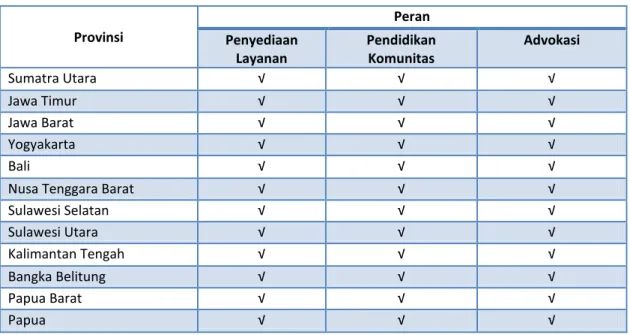

a. Penyediaan Layanan ... 31

b. Pendidikan Komunitas ... 33

c. Advokasi ... 35

F. Efektifitas Peran Sektor Komunitas ... 37

1. Penyediaan Layanan ... 37

2. Pendidikan Komunitas ... 43

3. Advokasi ... 47

Penentu Efektifitas Peran Sektor Komunitas: Faktor Kontekstual dan Faktor Kelembagaan ... 49

Pengantar ... 49

1. Kesenjangan antara Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan ... 50

2. Tingkat Konsistensi Pemangku Kepentingan dalam Mendukung Penanggulangan AIDS di Daerah ... 53

3. Tingkat Dukungan dari Masyarakat terhadap Penanggulangan AIDS ... 55

4. Fungsi Jaringan Komunitas sebagai Modal Sosial bagi Sektor Komunitas ... 59

5. Ketergantungan terhadap Tokoh Lokal untuk Menggerakkan Kegiatan Komunitas dan Mobilisasi Pendanaan ... 64

6. Lemahnya Tata Kelola Program dalam Jaringan Komunitas ... 66

7. Ketersediaan Sumber Pendanaan ... 68

8. Informasi Strategis: Siapa yang punya? ... 69

9. Faktor Kelembagaan Sektor Komunitas ... 72

Pembelajaran Sektor Komunitas di Daerah: ... 75

Pengantar ... 75

Bangka Belitung: Sektor Komunitas dalam Periode Awal Respon HIV dan AIDS... 75

Sulawesi Utara: Melemahnya Jaringan Komunitas ... 78

Nusa Tenggara Barat: Perbedaan OMS/OBK ‘Lebih Lama’ dengan ‘Lebih Baru’ ... 80

Sulawesi Selatan: Ditinggalkannya Sektor Komunitas oleh MPI dan Peran Tokoh Lokal ... 83

Bali: Peran Sektor Komunitas yang Efektif ... 85

Papua: Peran Organisasi Berbasis Agama dalam Penanggulangan HIV dan AIDS ... 89

Papua Barat: Penyesuaian Program Pasca Pendanaan MPI ... 92

Pembelajaran ... 94

Pembahasan ... 97

Keterbatasan Penelitian ... 99

Kesimpulan dan Rekomendasi ... 100

B. Rekomendasi: Strategi ke Depan ... 100

Daftar Pustaka ... 103

Lampiran A. Data Penilaian Efektifitas Sektor Komunitas ... 106

Cakupan Kegiatan Sektor Komunitas Pada Masing-Masing Kelompok Populasi Kunci ... 106

Perubahan Perilaku Berisiko Melalui Pemakaian Kondom ... 108

Lampiran B. Hasil web survey untuk pertanyaan terkait persepsi tentang kualitas layanan yang diterima oleh populasi kunci dan ODHA ... 110

Lampiran C. Hasil web survey berdasarkan Kategori Responden ... 111

Lampiran D. Daftar Informan ... 113

Daftar Informan CSO/CBO Daerah ... 113

Daftar Informan Pemangku Kepentingan Daerah ... 115

Kategori dan Jumlah Informan Populasi Kunci ... 117

Daftar Informan Stakeholder Nasional ... 118

Lampiran E. Instrumen Penelitian ... 119

Wawancara Mendalam dengan CSO/CBO ... 119

Daftar Singkatan

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome ARV Antiretroviral

CSS Community System Strengthening (Penguatan Sistem Komunitas) Dinkes Dinas Kesehatan

FBO Faith-Based Organization (Organisasi Berbasis Keagamaan) FGD Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terarah)

GF Global Fund

HCPI HIV Cooperation Program for Indonesia HIV Human Immunodeficiency Virus

IMS Infeksi Menular Seksual KDS Kelompok Dukungan Sebaya KDPA Kelompok Desa Peduli AIDS KSPA Kelompok Siswa Peduli AIDS Kemenkes Kementrian Kesehatan Kemensos Kementrian Sosial

KP Kelompok Penggagas

KPAN/P/K/K Komisi Penanggulangan AIDS Nasional/Provinsi/Kota/Kabupaten LBT Lelaki Beresiko Tinggi

LSL Lelaki Seks dengan Lelaki LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

MOU Memorandum of Understanding/Nota Kesepakatan MPI Mitra Pembangunan Internasional

NGO Non-Governmental Organization (Organisasi Non-Pemerintah) OBK Organisasi Berbasis Komunitas (Community Based Organization) OMS Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization)

ODHA Orang dengan HIV dan AIDS Penasun Pengguna Napza (Narkoba) Suntik Pemda Pemerintah Daerah

Perda Peraturan Daerah

PL Petugas Lapangan

PR Principal Recipients

PIKM Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat

SINU Sistem Informasi Nahdlatul Ulama

SIPKBI Sistem Informasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah

SRAN/D Strategi Rencana Aksi Nasional/Daerah

SR Sub-Recipients

SSR Sub-Sub-Recipients

STBP Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku SDM Sumber Daya Manusia

WPSL Wanita Pekerja Seks Langsung WPSTL Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung WHO World Health Organization

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS UNDP United Nations for Development Program

Ringkasan Eksekutif

Ada konsensus umum bahwa organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi berbasis komunitas (OBK) serta organisasi berbasis agama memiliki peranan yang penting dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Berbagai literatur telah menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan atau biasa disebut dengan sektor komunitas ini memiliki ragam kelebihan yang membuatnya strategis untuk mengatasi permasalahan HIV dan AIDS, antara lain kemampuannya untuk responsif terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang marjinal, fleksibilitasnya yang tinggi, serta SDMnya yang berkomitmen dan bersedia melakukan tugas-tugasnya secara sukarela. Dengan berbagai kekuatan ini, sektor komunitas bisa sangat berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

Akan tetapi, sejumlah evaluasi juga menunjukkan adanya indikasi bahwa sektor komunitas belum bisa secara maksimal berperan karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, seperti kurangnya keterlibatan mereka dalam merancang pendekatan dalam intervensi yang harus mereka lakukan, akuntabilitasnya yang lebih kepada donor daripada kepada konstituennya, serta konflik prioritas karena harus melakukan berbagai proyek demi memastikan keberlangsungan organisasi mereka dari segi pendanaan.

Di satu sisi, telah ada upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini seperti didirikannya berbagai jaringan populasi kunci untuk pengembangan jejaring, serta berbagai kegiatan pengembangan kapasitas. Namun di sisi lain, meskipun upaya-upaya penguatan sektor komunitas ini telah dilakukan dan sudah ada keterlibatan dari berbagai pihak dalam penanggulangan HIV dan AIDS, jumlah kasus HIV di Indonesia masih terus bertambah. Masih sedikit bukti tentang peran-peran yang telah dilakukan oleh sektor komunitas dan seberapa efektif peran-peran itu dijalankannya, sehingga belum ada strategi yang komprehensif untuk memperkuat peran sektor komunitas agar bisa berkontribusi secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan secara sistematik tentang peran sektor komunitas serta efektifitas dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan menghasilkan suatu rekomendasi strategis untuk memaksimalkan kontribusi sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

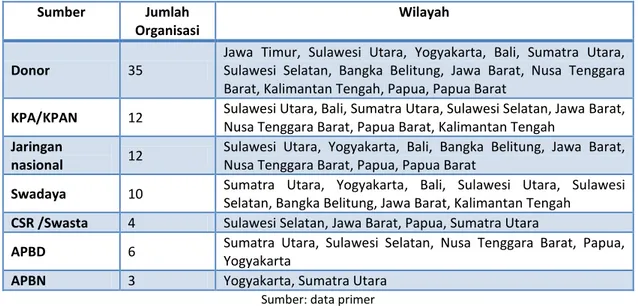

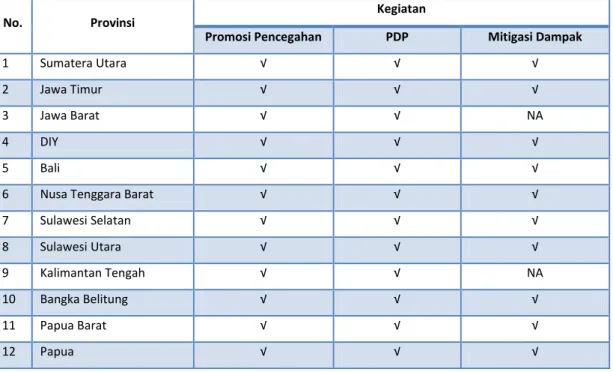

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan disain potong lintang (cross-sectional) dan telah melibatkan 48 OMS/OBK yang ada di 12 provinsi di Indonesia, yaitu di Sumatra Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat dan Papua. Sebagai pembanding, informasi juga dikumpulkan dari 28 informan yang mewakili berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional serta melalui web survey (88 responden). Untuk mendapatkan gambaran sektor komunitas yang lebih mendalam, di 7 provinsi telah diadakan diskusi terarah dengan para pemangku kepentingan di tingkat daerah serta perwakilan populasi kunci sebagai penerima manfaat program. Secara total ada 65 pemangku kepentingan daerah dan 65 perwakilan populasi kunci yang telah dilibatkan di 7 daerah ini. Terakhir, semua data yang didapatkan divalidasi melalui diskusi terarah di tingkat nasional, melibatkan 24 informan sebagai perwakilan dari setiap provinsi yang menjadi lokasi penelitian.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, beberapa temuan kunci dari penelitian ini adalah:

1. Peran sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS adalah peran penyediaan layanan, pendidikan komunitas, dan advokasi. Ketiga peran ini berjalan secara bersamaan namun peran penyediaan layananlah yang paling dominan, yaitu melalui kegiatan pencegahan serta pengobatan, dukungan dan perawatan khususnya pada populasi kunci. Peran advokasi dan pendidikan komunitas dilakukan lebih untuk menunjang peran penyediaan layanan.

2. Secara umum sektor komunitas belum menunjukkan kontribusi yang optimal dalam pencapaian hasil. Dalam peran layanan, keterpaparan program untuk beberapa populasi kunci di beberapa daerah sudah baik, namun tingkat perubahan perilaku dan kepatuhan terhadap pengobatan masih rendah. Peran advokasi belum secara efektif dimainkan karena tidak selalu merespon hambatan-hambatan yang ada dan biasanya hanya sebatas tingkat institusi sehingga terbatas pengaruhnya. Hasil peran pendidikan juga belum efektif karena masih belum berkontribusi optimal dalam peningkatan pengetahuan komprehensif.

Ketidakmampuan sektor komunitas untuk menjalankan perannya secara optimal ini dipengaruhi oleh kapasitas institusi dan konteks dimana sektor komunitas bekerja. Ada pergeseran dari peran awal yang membuat mereka strategis untuk berkontribusi secara signifikan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, sehingga perlu ada strategi untuk mengembalikan peran-peran ideal ini:

1. MPI, KPA dan stakeholder lain perlu mendorong sektor komunitas untuk melakukan peran secara komprehensif yaitu tidak terbatas pada penyediaan layanan tetapi juga melalui advokasi dan pendidikan komunitas. Ini bisa dilakukan melalui investasi yang berimbang baik dalam bentuk pengembangan kapasitas maupun pengalokasian dana.

2. MPI perlu memberikan kesempatan kepada sektor komunitas untuk melakukan desain dan pengembangan programnya sendiri sehingga sektor komunitas tetap bisa responsif terhadap kebutuhan konstituennya. Hal ini bisa dicapai melalui dialog yang bersifat setara antara MPI dan pemerintah dengan sektor komunitas. Selain itu, strategi untuk menyediakan ‘dana awal’ (seed money) secara berkelanjutan merupakan cara untuk mendorong sektor komunitas untuk menghindari kepentingan pragmatis yang pada akhirnya mengabaikan kepentingan konsituennya.

3. Sektor komunitas perlu lebih inklusif dalam mewakili kepentingan kelompok marjinal dan bukan terbatas pada populasi tertentu saja. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat ideologi pembelaan kepada kelompok marjinal. Pada saat yang sama, MPI perlu merubah pendekatannya dari yang mendorong sektor komunitas untuk fokus kepada populasi kunci tertentu menjadi fokus ke rentang layanan. Dengan demikian maka sektor komunitas bisa menjaga fleksibilitasnya sehingga tidak dibatasi target populasi dan peran yang ditentukan. 4. MPI perlu merubah desain implementasi programnya yang menciptakan adanya hirarki

antar OMS/OBK. Dengan demikian relasi antar OMS/OBK bisa kembali menjadi setara dan sektor komunitas bisa lebih membangun situasi dimana mereka memiliki solidaritas dalam upaya untuk penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya.

5. Pemerintah daerah perlu segera memikirkan mekanisme pendanaan bagi sektor komunitas, dimana salah satu mekanisme yang potensial adalah melalui skema contracting out. Di saat yang sama, sektor komunitas juga perlu memastikan kapasitas organisasionalnya agar dapat menangkap peluang ke depan serta menghasilkan layanan yang berkualitas kepada

1

Pendahuluan

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi berbasis komunitas (OBK) atau organisasi berbasis agama dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS sudah berlangsung sejak penyakit itu muncul. Di berbagai tempat biasanya respon terhadap HIV dan AIDS datang dari individu, keluarga dan komunitas yang terdampak, yang bersama-sama memberikan perawatan bagi mereka yang membutuhkan (WHO, 2006). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai literatur (Alliance et al., 2007; Asthana and Oostvogels, 1996; Barnett et al., 2001; Birdsall et al., 2007; Campbell and Cornish, 2010; Cornman et al., 2005; Lee, 2010; Global Fund, 2014; WHO, 2001, Ulleberg, 2009; UNAIDS 2008), organisasi berbasis masyarakat memiliki ragam kelebihan yang membuatnya berada di posisi yang strategis untuk memberikan respon terhadap masalah HIV dan AIDS, seperti kemampuannya untuk:

Memahami kebutuhan komunitas yang mereka layani karena mereka adalah bagian dari komunitas itu sendiri sehingga bisa menjembatani kebutuhan masyarakat dengan penyediaan layanan dari pemerintah,

Menjangkau masyarakat yang terisolir baik secara geografis maupun sosial karena masalah stigma dan marjinalisasi – yaitu bagian masyarakat yang biasanya sulit dijangkau secara efektif oleh sektor lain – sehingga bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat,

Memiliki fleksibilitas yang tinggi karena tidak terikat birokrasi seperti halnya sektor pemerintah sehingga mampu menyesuaikan pendekatan sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal – termasuk dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang inovatif,

Efisien karena strukturnya yang jauh lebih ramping misalnya dibandingkan dengan sektor pemerintah. Selain itu, sektor komunitas juga dikenal efisien karena banyak kegiatannya didukung oleh sumber daya yang bersifat sukarela. Contohnya, ada banyak kegiatan pencegahan HIV maupun perawatan terhadap ODHA yang dilakukan oleh sektor komunitas khususnya di situasi dimana jumlah tenaga kesehatan sangat terbatas sementara beban penyakitnya tinggi. WHO (2007) menjadikannya sebagai strategi pengalihan tugas (task shifting) dari tenaga kesehatan ke sektor komunitas.

Pentingnya peran berbagai organisasi kemasyarakatan atau biasa disebut dengan sektor komunitas tersebut ini telah menjadikannya sebagai salah satu pemain utama dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, khususnya dalam hal penyediaan layanan di tingkat kabupaten/kota (NAC, 2014). Populasi kunci juga telah terlibat dalam upaya memperkuat kegiatan-kegiatan pencegahan dengan memberikan pendidikan kepada komunitasnya, serta menjadi teladan sesuai dengan identitas kelompok mereka. Selain itu, Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) telah sangat berperan dalam mendampingi dan membantu meningkatkan mutu hidup ODHA. Bentuk-bentuk keterlibatan ini sesuai dengan tujuan yang ada di dalam Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS tahun

2007-2010 maupun 2015-2019, dimana sektor komunitas diposisikan sebagai ‘pelaku utama’ dan sebagai mitra pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Akan tetapi, sejumlah evaluasi juga menunjukkan adanya indikasi bahwa sektor komunitas belum bisa secara maksimal berperan karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, seperti kurangnya keterlibatan mereka dalam merancang pendekatan dalam intervensi yang harus mereka lakukan, akuntabilitasnya yang lebih kepada donor daripada kepada konstituennya dan terbatas pada isu pertanggungjawaban keuangan saja, serta konflik prioritas karena harus melakukan berbagai proyek yang seringkali berbeda pendekatan dan tujuan demi memastikan keberlangsungan organisasi mereka dari segi pendanaan (NAC, 2014; Clark, 1991; Cornman et al., 2005; de Berry, 1999; Salomon, 1994).

Di satu sisi, telah ada upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini seperti melalui pelibatan sektor komunitas dalam forum-forum diskusi, pengembangan jejaring lewat didirikannya berbagai jaringan populasi kunci, serta penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan lewat berbagai kegiatan pengembangan kapasitas teknis maupun kelembagaan bagi sektor komunitas. Namun di sisi lain, meskipun upaya-upaya penguatan sektor komunitas ini telah dilakukan dan sudah ada keterlibatan dari berbagai pihak dalam penanggulangan HIV dan AIDS, jumlah kasus HIV di Indonesia masih terus bertambah. Masih sedikit bukti tentang peran-peran strategis yang telah dilakukan oleh sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS dan seberapa efektif peran-peran itu dijalankannya, sehingga belum ada strategi yang komprehensif untuk memperkuat peran sektor komunitas agar bisa berkontribusi secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan secara sistematik tentang peran sektor komunitas serta efektifitas dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan agar supaya bisa diperoleh suatu rekomendasi strategis untuk memaksimalkan kontribusi sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, berikut tiga pertanyaan utama yang hendak dijawab lewat penelitian ini: 1. Peran apa saja yang dilakukan oleh sektor komunitas di dalam penanggulangan HIV dan

AIDS?

2. Seberapa jauh efektifitas peran sektor komunitas dalam meningkatkan akses, cakupan dan kualitas dari penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia?

3. Strategi-strategi apa saja yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan efektifitas sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS di masa depan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, tujuan utama yang hendak dicapai lewat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan peran sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS,

2. Mengukur efektifitas peran sektor komunitas dalam meningkatkan akses, cakupan, kualitas dan efektifitas dari penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, dan

3. Mengidentifikasi strategi-strategi yang bisa digunakan dalam meningkatkan efektifitas peran sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Kerangka Konseptual

Istilah ‘sektor komunitas’ memiliki cakupan yang luas yaitu beragam individu, kelompok, dan institusi termasuk berbagai organisasi masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, organisasi berbasis agama, dan jaringan atau komunitas yang terdampak HIV dan AIDS (Global Fund, 2014). Sektor ini bukan merupakan suatu entitas yang tunggal, melainkan merupakan kumpulan dari beragam kepentingan, posisi, kapasitas, sumber daya dan prioritas yang terlibat dalam aneka kegiatan mulai dari adokasi, pendidikan komunitas dan penyediaan layanan (Alliance et al., 2007). Mengacu pada dua definisi ini, penelitian ini mendefinisikan sektor komunitas sebagai setiap bagian dari komunitas yang mengambil tindakan untuk menyediakan layanan atau kegiatan berbasis komunitas dan mendorong terwujudnya kebijakan serta penerapannya yang lebih baik1. Bagian dari komunitas yang dimaksud secara khusus mengacu pada:

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) seperti berbagai organisasi non-pemerintah baik tingkat lokal, nasional dan internasional yang bekerja dalam isu HIV dan AIDS,

Lembaga akademik, bantuan hukum, atau lembaga profesi lainnya yang memberikan dukungan kepada populasi kunci lewat kegiatan pemberdayaan atau konsultasi,

Organisasi Berbasis Komunitas (OBK) maupun organisasi berbasis agama,

Jaringan ODHA atau kelompok sebaya,

Berbagai komunitas dan jaringan populasi kunci.2

Dalam konteks penanggulangan HIV dan AIDS, sektor komunitas merupakan faktor penentu dalam mempercepat pencapaian 3 zeroes – zero infeksi baru, zero kematian terkait AIDS dan zero stigma dan diskriminasi.3 Kesadaran inilah yang menjadi latar belakang lembaga-lembaga dalam inisiatif kesehatan global mengembangkan kegiatan penguatan sektor komunitas, seperti yang diringkaskan di tabel berikut ini.

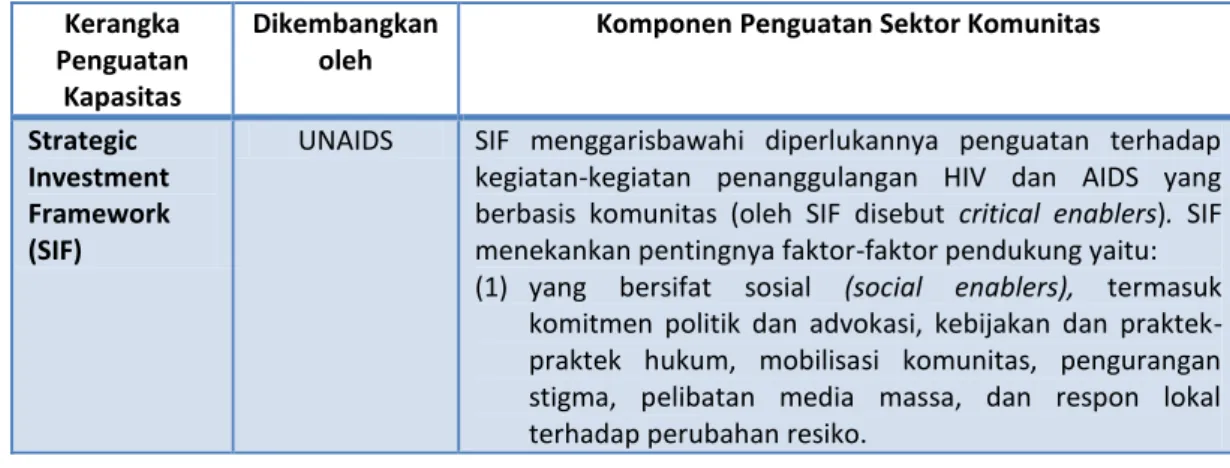

Tabel 1: Kerangka Penguatan Kapasitas Sektor Komunitas

Kerangka Penguatan

Kapasitas

Dikembangkan oleh

Komponen Penguatan Sektor Komunitas

Strategic Investment Framework (SIF)

UNAIDS SIF menggarisbawahi diperlukannya penguatan terhadap kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang berbasis komunitas (oleh SIF disebut critical enablers). SIF menekankan pentingnya faktor-faktor pendukung yaitu: (1) yang bersifat sosial (social enablers), termasuk

komitmen politik dan advokasi, kebijakan dan praktek-praktek hukum, mobilisasi komunitas, pengurangan stigma, pelibatan media massa, dan respon lokal terhadap perubahan resiko.

1

Definisi ini mencerminkan adanya area dimana sektor komunitas tumpang tindih dengan sektor kesehatan, yaitu khususnya pada peran Puskesmas sebagai bagian dari sektor komunitas dan juga bagian dari sektor kesehatan. Namun karena penelitian ini fokus pada OMS/OBK sebagai bagian dari sektor komunitas, peran Puskesmas ada di luar cakupan penelitian ini.

2

Dalam konteks penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, sering kali istilah ‘komunitas’ mengacu pada populasi kunci. Akan tetapi dalam penelitian ini, pengertian sektor komunitas yang digunakan tidak terbatas pada populasi kunci saja tetapi juga meliputi berbagai bagian dari komunitas seperti yang disebutkan di atas.

3

Kerangka Penguatan

Kapasitas

Dikembangkan oleh

Komponen Penguatan Sektor Komunitas

(2) yang bersifat programatik (program enablers), antara lain perencanaan dan pelaksanaan program yang berbasis komunitas, komunikasi program, manajemen dan insentif, pengadaan dan distribusi, serta penelitian dan inovasi.

Kedua kelompok faktor pendukung ini sangat penting demi terselenggaranya kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang efektif (Schwartländer, 2011; UNAIDS, 2011).

Community System Strengthening (CSS)

Global Fund Ada enam komponen yang dianggap penting untuk menghasilkan sistem komunitas yang kuat, yaitu:

(1) pengembangan lingkungan yang mendukung – yaitu pelibatan komunitas dan advokasi yang bertujuan untuk memperbaiki kebijakan,

(2) penguatan koordinasi dan kerjasama dalam jaringan komunitas,

(3) pengembangan kapasitas bagi SDM dalam hal teknis maupun kelembagaan serta peningkatan kapasitas pendanaan (termasuk pendanaan operasional lembaga), (4) kegiatan komunitas, yaitu perlunya layanan agar tersedia bagi siapa pun yang membutuhkan dan layanan tersebut dikembangkan berbasis bukti,

(5) organisasi dan kepemimpinan, yaitu penguatan aspek akuntabilitas serta kepemimpinan dari lembaga maupun sistem komunitas, dan

(6) monitoring dan evaluasi – termasuk pentingnya perencanaan, sistem M&E, asesmen, dan penelitian. Kerangka ini meyakini bahwa saat semua komponen ini dikuatkan dan berfungsi dengan baik, sistem komunitas akan mampu meningkatkan efektifitas intervensi-intervensi kesehatan, pendidikan, dukungan sosial, dan intervensi lainnya (Global Fund, 2014).

Expanded Readiness Assessment (ERA)

USAID Kerangka ini menekankan pada pengukuran kesiapan kapasitas sektor komunitas dalam memberikan respon terhadap masalah HIV dan AIDS (USAID, 2011a). Kesiapan ini dilihat dari 6 dimensi, yaitu:

(1) pengetahuan komunitas tentang program HIV dan AIDS, (2) community climate atau tanggapan populasi kunci

terhadap program-program penanggulangan HIV, (3) pengetahuan komunitas tentang upaya-upaya

penanggulangan HIV di daerah,

(4) kepempimpinan, yaitu seberapa mendukung para tokoh pemerintahan atau masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS,

(5) sumber daya yang tersedia, dan

(6) upaya komunitas, yaitu seberapa jauh program dan kebijakan tersedia untuk penanggulangan HIV dan AIDS.

Organizational Performance (OP) dan Technical Capacity (TC)

USAID (1) Kerangka OP berfokus pada kapasitas organisasional, yaitu kapasitas kepemimpinan dan manajemen lembaga, termasuk manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen untuk logistik dan aset, dan aspek tata kelola lainnya (USAID, 2011b).

Kerangka Penguatan

Kapasitas

Dikembangkan oleh

Komponen Penguatan Sektor Komunitas

keterampilan untuk melaksanakan program pencegahan dan perawatan HIV yang berkualitas, kemampuan untuk membangun kemitraan serta kemampuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (USAID, 2011a).

Institutional Development Framework (IDF) Management Systems International, dalam konteks HIV digunakan oleh USAID di Namibia (USAID, 2011c)

dan oleh HCPI

Kerangka ini bertujuan membantu lembaga mengukur dimana posisinya berdasarkan penilaian terhadap empat komponen tata kelola organisasi, yaitu:

(1) Pengelolaan/Visi (kepengurusan, misi, aspek kemandirian).

(2) Manajemen sumber daya (gaya kepemimpinan, manajemen partisipasi, perencanaan, pelibatan komunitas, monitoring, evaluasi).

(3) SDM (keterampilan staf, pengembangan staf, keberagaman)

(4) Sumber daya keuangan (manajemen keuangan, kerentanan dalam aspek keuangan, kecukupan keuangan). Discussion-Oriented Organizational Self Assessment (DOSA)

USAID Kerangka penguatan ini fokus pada enam area kapasitas: (1) Hubungan eksternal: dengan konstituen, penggalangan

dana, komunikasi

(2) Manajemen keuangan: penganggaran, perkiraan/forecasting, dan pengelolaan arus kas

(3) Manajemen SDM: pelatihan staf, isu supervisi

(4) Pembelajaran organisasi: kerja tim dan pertukaran informasi

(5) Perencanaan strategis: perencanaan, tata kelola, kemitraan

(6) Layanan: isu keberlanjutan dan kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan.

Organizational Capacity Assessment Tool (OCAT)

PACT, Inc. Tujuh area kapasitas:

(1) Tata kelola (kepengurusan, misi/tujuan, keterlibatan konstituen, kepemimpinan, status pendirian)

(2) Praktek manajemen (struktur, manajemen informasi, prosedur administrasi, kepegawaian, perencanaan, pengembangan program, pelaporan)

(3) SDM (kejelasan tugas dan tanggung jawab staf, isu keberagaman, hubungan pelaporan, sistem penggajian) (4) Sumber daya keuangan (sistem akuntansi,

penganggaran, sistem inventaris, pelaporan keuangan) (5) Layanan (keahlian sektoral, pelibatan konstituen,

penilaian dampak)

(6) Hubungan eksternal (hubungan dengan mitra dan penerima manfaat, kerjasama antar LSM, public relations, media)

(7) Keberlanjutan (program, kelembagaan, pendanaan, sumber daya)

Bila dilihat dari komponen-komponennya, berbagai konsep penguatan sektor komunitas ini sama-sama berfokus pada dua aspek utama, yaitu:

1. Penguatan kapasitas sektor komunitas secara individual organisasi dan jaringan antar organisasi komunitas dalam hal kapasitas pengorganisasian dan kapasitas teknis (programatik). Komponen ini berfokus pada pentingnya manajemen aspek internal dan eksternal organisasi agar sektor

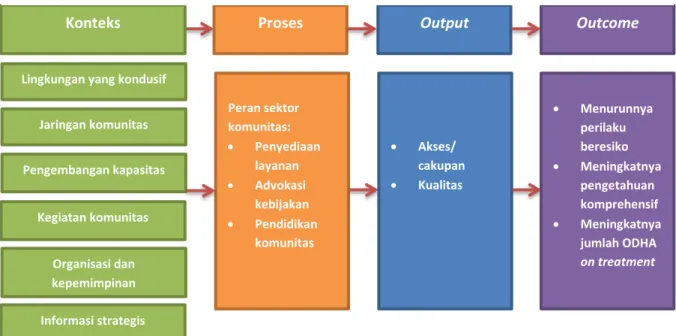

Konteks

Lingkungan yang kondusif

Jaringan komunitas Pengembangan kapasitas Kegiatan komunitas Organisasi dan kepemimpinan Informasi strategis Proses Peran sektor komunitas: Penyediaan layanan Advokasi kebijakan Pendidikan komunitas Output Akses/ cakupan Kualitas Outcome Menurunnya perilaku beresiko Meningkatnya pengetahuan komprehensif Meningkatnya jumlah ODHA on treatment komunitas bisa menjalankan perannya secara efektif. Manajemen internal disini termasuk kemampuan untuk membuat perencanaan strategis, penganggaran, pengelolaan staf, dan struktur lembaga. Sementara manajemen eksternal mengacu pada bagaimana lembaga dapat membangun hubungan dengan pemerintah, sektor swasta, LSM lainnya, dan dengan target penerima manfaat mereka (de Berry, 1999). Semua ini menuntut kapasitas tata kelola pengorganisasian maupun kapasitas teknis dari sektor komunitas.

2. Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi sektor komunitas untuk bisa melaksanakan perannya. Komponen kedua ini menggarisbawahi diperlukannya berbagai intervensi di luar sektor komunitas sendiri yang mendukung peran sektor komunitas dan memiliki dampak yang positif bagi sektor komunitas untuk berperan dengan lebih bermakna (ICASO dan Alliance, 2013a Alliance, 2007; UNAIDS, 2008; USAID, 2011b). Lingkungan kondusif ini bisa bermacam-macam, antara lain adanya jaminan keamanan bagi sektor komunitas untuk dapat berpartisipasi (Cornman et al., 2005), serta ketersediaan dana yang memungkinkan sektor komunitas untuk dapat menjalankan perannya secara berkelanjutan (Birdsall, 2007; Ulleberg 2009).

Menyadari bahwa komponen kapasitas lembaga dan lingkungan kondusif merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam menentukan sejauh mana efektifitas peran sektor komunitas, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual berdasarkan gabungan dari kedua asumsi ini (lihat Gambar 1). Pada dasarnya kerangka ini mengadaptasi kerangka CSS yang dikembangkan oleh Global Fund sebab komponen-komponennya telah mencakup dua komponen utama penguatan sektor komunitas, serta paling mewakili berbagai konsep penguatan peran sektor komunitas sebagaimana yang ditawarkan oleh sumber-sumber yang telah dijelaskan di atas.

Kerangka konseptual di atas bermaksud untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu menemukan peran apa saja yang dilakukan oleh sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS serta

Kemampuan sektor komunitas dalam menjalankan peran dan mencapai efektifitas ini akan ditentukan oleh berbagai konteks, yaitu berbagai macam situasi sosial yang memungkinkan sektor komunitas untuk bisa berfungsi dan berkontribusi secara signifikan di dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Situasi sosial yang dimaksud meliputi:

1. Lingkungan yang kondusif, yaitu adanya dukungan hukum, kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat atau daerah, serta dukungan masyarakat bagi sektor komunitas untuk bisa melaksanakan perannya dalam penanggulangan HIV dan AIDS,

2. Jaringan komunitas, yaitu ruang sosial yang memungkinkan sektor komunitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi. Ruang sosial yang dimaksudkan disini termasuk jaringan, hubungan, dan kemitraan serta koordinasi.

3. Pengembangan kapasitas, yaitu adanya akses bagi sektor komunitas untuk meningkatkan kemampuan personal, teknis, dan organisasional bagi sumber daya manusia yang ada di sektor komunitas.

4. Kegiatan komunitas, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sektor komunitas untuk memastikan ketersediaan layanan yang dibutuhkan bagi mereka yang terdampak oleh HIV dan AIDS yang mencakup kegiatan-kegiatan dalam pencegahan, pengobatan, dukungan dan perawatan, dan mitigasi dampak.

5. Organisasi dan kepemimpinan, yaitu terbangunnya kapasitas kepemimpinan, tata kelola dan manajemen sumber daya dalam sektor komunitas.

6. Informasi strategis, yaitu kegiatan untuk menghasilkan informasi strategis yang dibutuhkan guna membuat keputusan yang baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas program penanggulangan HIV dan AIDS, serta untuk memformulasikan pesan-pesan kebijakan dan advokasi.

Jika konteks-konteks tersebut bisa terwujud, maka berbagai peran yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang menjadi komponen sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu wilayah bisa dilaksanakan dengan baik. Peran didefinisikan sebagai aspek dinamis dari suatu posisi atau status sosial yang tampak dalam pada serangkaian hak dan kewajiban yang dimiliki untuk memenuhi harapan (Setiadi, 2008; Kozier, 1995). Meski ada berbagai jenis peran sektor komunitas yang digambarkan oleh dokumen-dokumen yang dikembangkan oleh WHO, GF, UNAIDS, dll, tetapi secara umum peran dominan yang ditunjukkan oleh sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS adalah menyediakan layanan dan kegiatan berbasis komunitas, serta mendorong terwujudnya kebijakan dan penerapannya yang lebih baik. Untuk itu dalam penelitian ini peran sektor komunitas dikelompokkan ke dalam tiga peran yaitu peran advokasi kebijakan, peran pendidikan komunitas dan peran penyedia layanan.

Peran penyediaan layanan merupakan peran untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelompok sasaran program untuk mencegah penularan HIV, memperoleh perawatan, pengobatan dan dukungan dan mengurangi dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh AIDS. Peran pendidikan komunitas yaitu perannya untuk membangun kesadaran kritis masyarakat atas pemenuhan kebutuhan komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS, termasuk dalam memberikan informasi teknis; dan peran advokasi kebijakan yaitu aksi strategis dan sistematik yang dilakukan untuk mendorong tersusunnya kebijakan yang mempu memenuhi hak-hak warga negara dalam bidang kesehatan.

Seberapa jauh peran sektor komunitas efektif dilaksanakan bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama ini terkait dengan penanggulangan AIDS dan hasil-hasilnya. Sebagai bagian dari sebuah program yang lebih besar, maka kinerja dari sektor komunitas ini bisa dilihat dari beberapa tingkat yaitu:

a. Pada tingkat keluaran (output) yang berupa;

Akses, yaitu seberapa jauh ketersediaan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh populasi tertentu, baik yang disediakan oleh sektor pemerintah dan non-pemerintah. Cakupan, yaitu jumlah kelompok sasaran program telah memanfaatkan layanan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang dimilikinya.

Kualitas, yaitu standar pelayanan yang ditentukan untuk memastikan efektifitas layanan, keamanan pasien dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pemanfaat program baik dari sisi biaya maupun waktu.

b. Penilaian pada tingkat berikutnya adalah tingkat outcome (hasil), yaitu efek jangka pendek dan menengah yang dihasilkan dari output suatu intervensi, seperti perubahan dalam pengetahuan, perilaku, keyakinan dan sikap. Dalam penelitian ini, efektifitas peran sektor komunitas akan diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan outcome berupa;

penurunan perilaku beresiko, yaitu pemakaian kondom secara konsisten di setiap kali berhubungan seks beresiko dan penggunaan alat suntik steril setiap kali menggunakan napza.

peningkatan pengetahuan komprehensif, yaitu mengetahui bahwa penggunaan kondom secara konsisten dan hanya memiliki satu pasangan setia dapat mengurangi kemungkinan penularan HIV, mengetahui bahwa orang yang terlihat sehat dapat memiliki HIV, dan menolak pemahaman yang umum terjadi di masyarakat tentang HIV di Indonesia; bahwa HIV dapat di tularkan melalui gigitan nyamuk dan HIV juga dapat ditularkan juga melalui berbagi makanan dengan orang yang terkena HIV.

peningkatan jumlah ODHA on treatment, yaitu jumlah ODHA yang masih menerima ARV dari total ODHA yang memenuhi syarat untuk menerima ARV.

2

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 12 provinsi di Indonesia yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria, antara lain memiliki variasi tingkat epidemiologi HIV dan AIDS, memiliki variasi lamanya program penanggulangan HIV dan AIDS oleh sektor komunitas setempat, dan memiliki variasi respon dari sektor komunitas setempat. Ke-12 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Papua dan Papua Barat.

Desain dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan disain potong lintang (cross-sectional) yaitu data yang dikumpulkan dan dianalisa untuk suatu waktu tertentu. Informasi yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah: (1) aspek kontekstual yang terdiri dari enam komponen konteks, yaitu lingkungan kondusif (meliputi pengaruh kebijakan, stakeholder dan masyarakat), jaringan komunitas (bentuk, tujuan dan manfaat jaringan), pengembangan kapasitas (penyelenggara dan aspek yang dilatih), kegiatan komunitas (dalam pencegahan, pengobatan, dukungan dan perawatan, mitigasi dampak serta upaya-upaya menciptakan lingkungan kondusif), organisasi dan kepemimpinan (sistem kepemimpinan, tata kelola jaringan dan sumber pendanaan), dan informasi strategis (pengelolaan dan pemanfaatan data oleh sektor komunitas); (2) peran sektor komunitas meliputi karakteristik sektor komunitas dan perannya dalam penyediaan layanan, advokasi dan pendidikan komunitas; dan (3) kinerja sektor komunitas dalam hal akses dan cakupan, perubahan perilaku, peningkatan kepatuhan, peningkatan pengetahuan komprehensif.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer mencakup aspek-aspek konteks dan peran sektor komunitas, dikumpulkan melalui wawancara telpon dan tatap muka dengan 48 OMS/OBK yang ada di lokasi penelitian. Informasi juga dikumpulkan dari 28 informan yang mewakili jaringan populasi kunci, Mitra Pembangunan Internasional (MPI) dan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional. Sebagai pembanding digunakan juga data yang berhasil dikumpulkan melalui web survey (88 responden). Untuk mendapatkan gambaran sektor komunitas yang lebih mendalam dan untuk memvalidasi hasil yang didapatkan, di 7 provinsi telah diadakan diskusi terarah dengan para pemangku kepentingan di tingkat daerah serta perwakilan populasi kunci sebagai penerima manfaat program dari sektor komunitas. Secara total ada 65 pemangku kepentingan daerah dan 65 perwakilan populasi kunci yang telah dilibatkan di 7 daerah ini.4

4

Data sekunder mencakup aspek karakteristik dan kinerja sektor komunitas, dikumpulkan dari laporan dan dokumen lembaga dari masing-masing OMS/OBK yang terlibat, serta berbagai hasil survey tingkat populasi serta berbagai kebijakan tingkat daerah. Semua data baik yang didapatkan dari data primer dan sekunder divalidasi melalui diskusi terarah di tingkat nasional, melibatkan 24 informan sebagai perwakilan dari setiap provinsi yang menjadi lokasi penelitian.

Manajemen Data

Setiap peneliti yang mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan FGD merekam proses tersebut dengan alat perekam serta membuat resume hasil pengumpulan data untuk setiap wawancara/FGD sehingga didapatkan ringkasan poin-poin utama dari wawancara serta gambaran situasi yang berlangsung saat wawancara/FGD. Rekaman dan resume yang dihasilkan kemudian dikumpulkan kepada manajer data yang bertanggungjawab mengkoordinasikan hasil rekaman tersebut untuk proses transkrip dan analisa. Transkrip secara verbatim dilakukan untuk setiap rekaman hasil wawancara dan FGD, dimana kemudian hasil transkrip dikoding sesuai dengan panduan koding untuk menemukan tema-tema penting. Hasil koding ini kemudian dimasukan ke dalam bentuk ringkasan ke dalam matriks yang dipisahkan berdasarkan variabel sumber datanya, yaitu wawancara dengan OMS/OBK dan wawancara dengan stakeholder di tingkat nasional.

Data sekunder juga dikumpulkan untuk setiap daerah penelitian, dimana jenis data dipisahkan berdasarkan tujuannya yaitu (1) data lembaga untuk memetakan peran sektor komunitas dan menentukan tingkat output, dan (2) data hasil survey populasi untuk mengukur tingkat outcome. Data hasil survey populasi di masing-masing daerah diringkaskan dalam bentuk matriks untuk memudahkan proses analisa.

Analisis Data

a. Analisis untuk Peran dan Konteks Peran Sektor Komunitas

Untuk memetakan peran sektor komunitas dan menganalisa pengaruh konteks dalam menentukan kemampuan sektor komunitas untuk menjalankan peran-peran tersebut, berikut langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses analisa:

1. Menentukan variabel yang akan dianalisa, yaitu; (1) siapa sektor komunitas (visi dan misi, perencanaan, pengelolaan staf dan keuangan, struktur dan bentuk lembaga); (2) peran sektor komunitas (advokasi, penyediaan layanan, pendidikan komunitas); serta (3) enam komponen konteks (lingkungan kondusif, jaringan komunitas, pengembangan kapasitas, kegiatan komunitas, organisasi dan kepemimpinan, informasi strategis).

2. Mengklasifikasikan data primer yang telah dikoding berdasarkan komponen konteks dan peran sektor komunitas. Data sekunder digunakan untuk melakukan validasi terhadap data primer, khususnya untuk variabel peran dan siapa sektor komunitas.

3. Menganalisa tema-tema yang muncul untuk setiap variabel dan membuat kesimpulan tentang siapa sektor komunitas, seperti apa perannya, dan sejauh mana konteks mempengaruhi sektor komunitas dalam menjalankan peran-peran tersebut.

b. Analisis untuk Menilai Efektifitas Peran Sektor Komunitas

Untuk menganalisa efektifitas peran layanan sektor komunitas, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Mengumpulkan data sekunder untuk kegiatan penjangkauan di masing-masing populasi kunci di setiap provinsi dan perubahan perilaku berisiko melalui penggunaan kondom dan jarum suntik steril yang ada di lembaga, KPA, Dinas Kesehatan atau Kementrian Kesehatan. Diusahakan data yang dikumpulkan adalah data terbaru 2014 – 2015.

2. Mengumpulkan data capaian sebagai pembanding yang dalam hal ini menggunakan data estimasi target per populasi kunci yang telah dihitung Kementrian Kesehatan tahun 2012 dan data-data dari berbagai macam survei seperti STBP, SDKI, SCP dan survei-survei lain yang dilakukan oleh berbagai MPI yang tersedia.

3. Data yang diperoleh dari setiap provinsi dicek ulang kelengkapannya, dan bila diperoleh data dari banyak lembaga maka data tersebut digabung berdasarkan indikator masing-masing per-populasi kunci. Data tersebut digunakan untuk menghitung hasil kontribusi OMS/OBK (yang datanya tersedia) dengan cara membandingkan dengan data estimasi dari Kemenkes (2012). Hasil yang didapatkan (%) adalah capaian yang merupakan bagian kontribusi dari sektor komunitas (yang datanya tersedia) dalam rangka memenuhi target provinsi untuk penanggulangan HIV dan AIDS.

4. Hasil penghitungan diatas dibandingkan dengan data capaian berdasarkan data hasil survei yang ada. Contohnya, dari STBP dilihat ketersediaan data pada masing-masing provinsi dan tahun survei dilakukan. Kemudian dilihat apakah hasil capaian tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh nasional melalui SRAN, yaitu 80% populasi kunci terjangkau dengan program yang efektif dan 60% populasi kunci berperilaku hidup sehat5.

Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menganalisa bagaimana efektifitas capaian sektor komunitas dalam memberikan kontribusi ke capaian provinsi. Langkah-langkah diatas dilakukan untuk setiap provinsi untuk menilai efektifitas sektor komunitas di masing-masing provinsi tersebut. Semua hasil analisa per provinsi kemudian disimpulkan dalam kesimpulan pembahasan bagian efektifitas yang menggambarkan efektifitas sektor komunitas secara keseluruhan di 12 provinsi. c. Analisis untuk Studi Kasus di Tujuh Provinsi

Studi kasus bertujuan untuk melakukan pendalaman tentang sejauh mana konteks berpengaruh terhadap peran sektor komunitas. Untuk mencapai tujuan ini, analisa studi kasus dilakukan dengan menentukan variabel konteks yang hendak dianalisa dan memilah sumber data yang relevan untuk memungkinkan analisa terhadap variabel tersebut:

Untuk mendapatkan gambaran tentang peran sektor komunitas, data yang digunakan adalah data primer dari wawancara dengan paling kurang empat OMS/OBK di tujuh daerah yang dijadikan studi kasus, serta data sekunder berupa profil lembaga, laporan program dan dokumen perencanaan lembaga.

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh konteks terhadap peran sektor komunitas, analisa dilakukan terhadap data primer dari wawancara mendalam dengan OMS/OBK serta dari dua diskusi terarah yang diadakan di tujuh provinsi ini yaitu dengan para pemangku kepentingan daerah perwakilan dari populasi kunci. Data sekunder seperti dokumen Strategi Rencana Aksi Daerah dari KPAD juga dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran tentang situasi dan respon penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.

5

Masing-masing data dikelompokkan berdasarkan variabel dan diringkaskan dalam bentuk matriks. Matriks ini kemudian dianalisa untuk melihat bagaimana peran sektor komunitas dilakukan di tujuh daerah studi kasus, serta komponen konteks apa yang paling mempengaruhi sektor komunitas dalam melakukan peran-peran yang dimainkan oleh sektor komunitas tersebut.

Penjaminan Kualitas Mutu Penelitian

Untuk menjamin kualitas hasil dari penelitian ini, maka serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian kualitas telah dilakukan, termasuk:

1. Melaksanakan konsultasi dengan KPAN baik melalui pertemuan maupun diskusi, sejak pengembangan protokol dan instrumen penelitian, sesudah pengumpulan data/sebelum penulisan laporan, dan sesudah penulisan draft pertama laporan penelitian. Konsultasi dengan KPAN dan para pemangku kepentingan lainnya ini dilakukan untuk memastikan proses penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada untuk memastikan tidak adanya hak-hak dari informan yang dilanggar dan untuk menjamin kesejahteraan informan dalam proses penelitian ini.

3. Melakukan uji coba instrumen untuk masing-masing instrumen penelitian, yaitu instrumen untuk wawancara dengan pemangku kepentingan tingkat nasional, wawancara dengan lembaga-lembaga di daerah, dan web survey. Revisi telah dilakukan berdasarkan hasil yang didapatkan dari proses uji coba. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bisa dilihat

di Lampiran E.

4. Melakukan validasi data, baik dalam bentuk triangulasi antara data primer dan data sekunder serta dalam bentuk pertemuan validasi. Pertemuan validasi dilakukan dalam bentuk diskusi terarah di tujuh provinsi yang dikunjungi dan di tingkat nasional dengan melibatkan perwakilan dari setiap provinsi.

5. Melakukan peer review untuk laporan yang dihasilkan. Selain untuk mengurangi kemungkinan bias dari pemahaman peneliti sebelumnya tentang topik penelitian ini, peer review ini juga dimaksudkan untuk memastikan kualitas metodologi, analisis, intepretasi dan rekomendasi yang dihasilkan.

Garis Besar/Sistematika Laporan

Laporan ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama yaitu pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan penelitian ini serta kerangka konseptual yang telah dikembangkan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data dijelaskan di bagian kedua, sementara bagian ketiga menjelaskan tentang hasil pengumpulan dan analisa data dalam bentuk temuan-temuan pokok yang didapatkan melalui penelitian ini. Temuan-temuan pokok yang disajikan merupakan hasil analisa terhadap gambaran tentang siapa sektor komunitas, peran-peran yang dilakukannya dan apa pengaruh konteks dalam menentukan kemampuan sektor komunitas untuk mendapatkan hasil seperti yang ditemukan. Seberapa jauh peran-peran tersebut mampu dilakukan secara optimal disajikan di bagian keempat.

Untuk memberikan gambaran secara lebih rinci tentang situasi sektor komunitas di tingkat provinsi, laporan ini menyajikan tujuh studi kasus yang tentang peran sektor komunitas berdasarkan variasi

dengan menyoroti berbagai faktor baik kontekstual maupun kelembagaan sektor komunitas yang berpengaruh terhadap efektifitas peran sektor komunitas dalam penanggulangan AIDS di berbagai daerah penelitian.

Bagian enam merupakan pembahasan menitikberatkan pada analisa tentang perbedaan antara gambaran peran sektor komunitas yang ideal dan yang membuatnya strategis untuk berkontribusi dalam penanggulangan HIV dan AIDS serta gambaran peran yang didapatkan dalam penelitian ini. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan membuat peran sektor komunitas kembali strategis seperti yang seharusnya, laporan ini menyajikan beberapa butir rekomendasi di bagian akhir.

3

Peran Sektor Komunitas dalam Penanggulangan HIV

dan AIDS

A. Pengantar

Peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi atau status sosial, dimana seseorang yang memiliki posisi sosial tertentu diharapkan untuk memainkan aktivitas tertentu sesuai posisi sosialnya. Karena itu untuk melihat seperti apa peran yang dimainkan oleh sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS, terlebih dahulu perlu diperoleh gambaran yang jelas tentang siapa sektor komunitas itu. Seperti dijelaskan pada bagian Pendahuluan, yang dimaksud dengan sektor komunitas adalah setiap bagian dari komunitas yang mengambil tindakan untuk menyediakan layanan atau kegiatan berbasis komunitas dan mendorong terwujudnya kebijakan serta penerapannya yang lebih baik. Bagian dari komunitas yang dimaksud secara khusus mengacu pada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Berbasis Komunitas (OBK), Jaringan ODHA atau kelompok sebaya dan berbagai komunitas dan jaringan populasi kunci.

Berangkat dari konsep peran tersebut maka pada bagian ini akan disajikan gambaran peran sektor komunitas dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang situasi epidemi HIV di daerah sebagai landasan untuk terlibat dalam penanggulangan AIDS, perjalanan historis keterlibatan sektor komunitas dalam penanggulangan AIDS di Indonesia, karakteristik kelembagaan dan pengembangan kepasitas sektor komunitas, kegiatan-kegiatan yang saat ini dilakukan oleh sektor komunitas, deskripsi peran strategis sektor komunitas sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil dan terakhir adalah efektifitas peran sektor komunitas dalam berkontribusi terhadap penanggulangan AIDS di Indonesia.

B. Situasi Epidemi dan Respon Penanggulangan AIDS

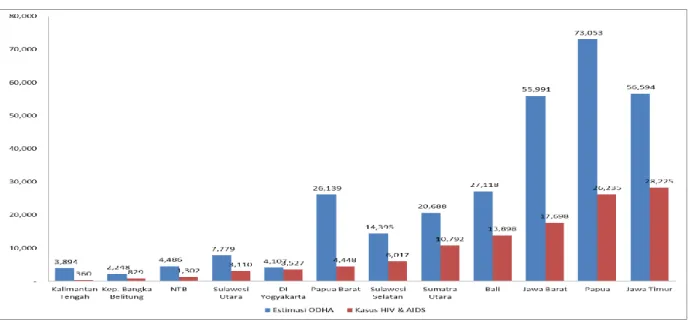

Situasi epidemi di 12 provinsi yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan variasi yang berbeda dalam sebaran dan besaran kasus HIV dan AIDS (Gambar 2) dan variasi besaran populasi kunci (Gambar 3) yang diindikasikan sebagai besaran masalah HIV dan AIDS yang ada wilayah tersebut.

Gambaran dari grafik di bawah sebenarnya mengasumsikan bahwa epidemi yang bersifat terkonsentrasi. Sementara hingga saat ini Papua dan Papua Barat dikategorikan memiliki epidemi pada populasi umum sehingga gambaran tentang sebaran populasi kunci di atas tidak bisa menggambarkan besaran masalah yang ada di kedua wilayah tersebut. Jika populasi umum dianggap sebagai kelompok yang rentan terhadap penularan HIV maka seharusnya seluruh jumlah penduduk di wilayah tersebut perlu menjadi sasaran dari program penanggulangan AIDS sehingga menunjukkan besarnya masalah yang ada di wilayah tersebut. Situasi epidemi seperti digambarkan di bawah seharusnya berimplikasi pada besarnya intervensi yang perlu dilakukan untuk menangani

permasalahan HIV di masing-masing wilayah. Terlebih dengan memilah berdasarkan pada jenis populasinya, maka prioritas intervensi besaran dan jenis populasi tersebut seharusnya berbeda-beda.

Gambar 2: Estimasi ODHA vs Besaran Kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan

Gambar 3: Estimasi Populasi Kunci

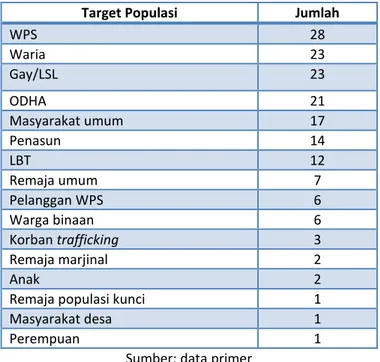

Meskipun demikian, gambaran tentang situasi epidemi dalam kenyataannya tidak secara langsung direfleksikan ke dalam prioritas program. Misalnya sebagian besar program yang dilakukan oleh sektor komunitas diarahkan untuk melakukan pencegahan pada perempuan pekerja seks dan waria, program untuk pelanggan WPS yang merupakan populasi yang paling besar dan merupakan populasi

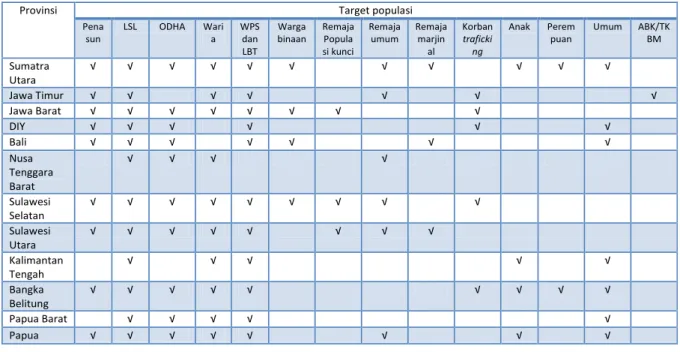

yang menjadi ‘jembatan’ ke populasi risiko rendah (pasangan seksual) kurang memperoleh fokus. Situasi kesejangan antara permasalahan dan respon bisa dilihat dari target kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh sektor komunitas di 12 provinsi seperti tampak dalam tabel berikut:

Tabel 2: Distribusi Intervensi Pencegahan berdasarkan target populasi di 12 Provinsi

Target Populasi Jumlah

WPS 28 Waria 23 Gay/LSL 23 ODHA 21 Masyarakat umum 17 Penasun 14 LBT 12 Remaja umum 7 Pelanggan WPS 6 Warga binaan 6 Korban trafficking 3 Remaja marjinal 2 Anak 2

Remaja populasi kunci 1

Masyarakat desa 1

Perempuan 1

Sumber: data primer

Kurang berimbangnya prioritas program seperti digambarkan dalam intervensi pencegahan seperti di atas dapat berimplikasi pada alokasi sumber daya yang kurang tepat baik dari segi dana maupun sumber daya manusia untuk kegiatan pencegahan. Demikian pula hal ini akan memungkinkan terabaikannya kelompok-kelompok rentan tertentu untuk tidak memperoleh perhatian dalam program misalnya kelompok remaja atau remaja marjinal/populasi kunci, pelanggan WPS dan masyarakat umum. Sebagian besar sumber daya akhirnya hanya diarahkan pada populasi WPS, waria, LSL, penasun atau ODHA. Tampaknya model intervensi berbasis populasi kunci ini perlu diperkuat dengan pengembangan intervensi yang berbasis pada masyarakat umum mengingat adanya kecenderungan perluasan penularan HIV ke populasi yang dinilai berisiko lebih rendah seperti yang diestimasikan dalam permodelan matematis pada SRAN 2015-2015.

C. Gambaran Sektor Komunitas

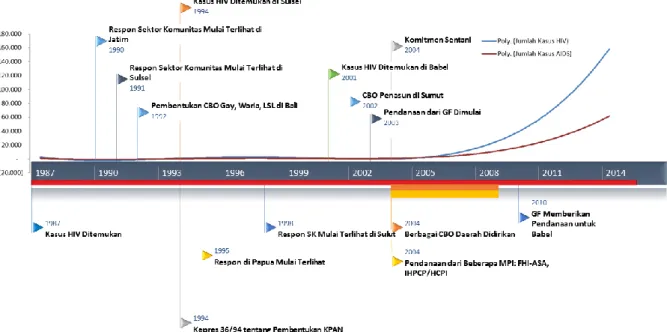

1. Sejarah Pendirian, Visi, Misi dan StrukturDilihat dari tahun pendiriannya, OMS/OBK yang terlibat di dalam penelitian ini bisa dibagi menjadi empat kelompok; yang pertama adalah kelompok OMS yang berdiri sebelum kasus HIV ditemukan, kedua adalah OMS/OBK yang berdiri di periode inisiasi respon HIV dan AIDS saat penyebaran kasus masih rendah, ketiga adalah OMS/OBK yang berdiri pada respon awal HIV dan AIDS baik di tingkat nasional maupun daerah, dan keempat adalah OMS/OBK yang berdiri di periode sesudahnya, yaitu saat respon pemerintah sudah lebih gencar dan tersedia lebih banyak sumber pendanaan dari donor.

Periode sebelum kasus HIV ditemukan (sebelum tahun 1987)

Di kategori ini adalah OMS yang sudah berdiri sebelum tahun 1987, dimana kasus HIV secara resmi dinyatakan pertama kali ditemukan di Indonesia. Pada periode sebelum tahun 1987, respon OMS terhadap permasalahan HIV dan AIDS belum terlihat. Awalnya OMS-OMS ini bergerak di bidang kesehatan umum, kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bahkan lingkungan. Sebagian besar OMS/OBK ini baru mulai melakukan kegiatan-kegiatan terkait HIV dan AIDS setelah HIV dan AIDS menjadi permasalahan di daerahnya. Sesuai latar belakang pendiriannya, sampai saat ini OMS-OMS ini juga umumnya memiliki program-program di luar isu HIV dan pendekatan yang dipakai cenderung lebih inklusif dimana permasalahan HIV dan AIDS dilihat sebagai bagian dari isu pembangunan lainnya.

Periode inisiasi respon HIV dan AIDS (tahun 1987 – 1995)

OMS/OBK yang berada di kelompok kedua didirikan di antara tahun 1987-1995. Di periode ini, HIV dan AIDS sudah ditemukan di Bali namun tingkat penyebarannya masih rendah. Kelompok OMS/OBK ini termasuk perintis respon HIV di daerahnya masing-masing, seperti yang ditemukan di Bali, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Di periode ini juga mulai terlihat pula respon yang muncul dari OMS-OMS yang sudah berdiri sejak periode sebelumnya, seperti di Jawa Barat dan Papua.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan umumnya pada sosialisasi informasi pencegahan dan kampanye melalui media. Umumnya OMS/OBK ini pada awalnya tidak memfokuskan kegiatannya pada salah satu kelompok populasi kunci saja, dengan pengecualian OBK yang ada di Sulawesi Selatan dan Bali yang sejak awal pendiriannya sudah fokus pada kelompok gay dan waria. Beberapa tahun setelahnya baru mulai ada beberapa OMS yang kemudian menarget populasi kunci tertentu seperti WPS dimana penanggulangan HIV dan AIDS menjadi bagian dari penanggulangan IMS.

Bila dilihat per daerah, respon yang paling awal ditemukan di Jawa Timur pada tahun 1990 lewat kampanye peningkatan kesadaran melalui media yang dilakukan oleh salah satu OMS. Setahun sesudahnya, respon OMS mulai terlihat di Sulawesi Selatan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh salah satu OMS disana. Di Bali gerakan pertama terlihat dari komunitas yang mendirikan sebuah OBK sebagai wadah berkegiatan bagi komunitas gay, waria dan LSL pada tahun 1992. Di tahun yang sama, di Jawa Barat mulai ada penguatan untuk kelompok pekerja seks dan sosialisasi pencegahan pada remaja. Sementara respon pertama terhadap penanggulangan HIV dan AIDS di Papua muncul tahun 1995 yang berfokus pada ODHA.

Walaupun secara umum semua OMS/OBK ini adalah perintis respon HIV di daerahnya, yang menarik adalah di Sulawesi Selatan inisiasi yang dilakukan oleh OMS termasuk sangat awal yaitu bahkan sebelum ditemukannya kasus HIV pertama di provinsi ini pada tahun 1994. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa seringkali sektor komunitaslah yang menangkap kebutuhan di lapangan dan bersifat responsif terhadap kebutuhan tersebut melalui inovasi yang dilakukannya. Respon pemerintah sendiri baru mulai terlihat pada tahun 1994 melalui pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) melalui Keputusan Presiden 36/1994, kemudian disusul dengan diluncurkannya Strategi Nasional Penanggulangan AIDS yang pertama (bulan Juni 1994).

Periode respon awal HIV dan AIDS (tahun 1996 – 2003)

Periode ini ditandai dengan semakin menyebarnya HIV dan AIDS ke banyak daerah dan mulai adanya pendanaan dari MPI untuk program penanggulangan HIV dan AIDS. Respon sektor komunitas juga terlihat di semakin banyak daerah:

o Di Sulawesi Utara kasus HIV dilaporkan pada tahun 1997, dan ada OMS yang sudah melakukan program pencegahan HIV pada remaja mulai tahun 1998 dengan pendanaan dari donor asing.

o Di Sumatra Utara, sejak tahun 1997 - 2000 terdapat kampanye terhadap komunitas yang melibatkan beberapa universitas melalui program UNDP.

o Di Papua, pada kurun waktu ini ada beberapa OMS yang sudah mulai melakukan program HIV dan AIDS dan ada pula beberapa OMS yang didirikan secara spesifik untuk penangulangan HIV dan AIDS.

o Di Bangka Belitung, kasus HIV mulai dilaporkan pada tahun 2001 dan menurut salah satu informan sudah mulai ada respon terhadap isu HIV di daerah ini sejak tahun 2003 melalui penyebaran informasi pencegahan. Namun dengan tidak adanya pendanaan, belum terlihat respon yang cukup memadai di daerah ini sampai dekade berikutnya.

Periode respon lanjutan HIV dan AIDS (setelah tahun 2003)

Periode ini ditandai dengan semakin banyaknya pendanaan dari MPI, termasuk kerjasama pemerintah Indonesia dengan GF yang dimulai pada tahun 2003. Pada periode ini pula sejumlah OMS/OBK yang berada di 12 propinsi daerah penelitan mendapatkan pendanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dari Global Fund. Komitmen pemerintah terhadap penanggulangan HIV dan AIDS juga semakin terlihat, antara lain dengan dihasilkannya Komitmen Sentani6 pada tahun 2004 yang menyepakati adanya pendekatan multisektoral untuk penanggulangan HIV dan AIDS.

Di periode sebelumnya sudah mulai ditemukan respon spesifik dari komunitas populasi kunci. Contohnya, sudah ada OBK yang fokus pada penasun di Bali (1999) dan di Sumatra Utara (2002), serta untuk ODHA di Bali (2001). Namun baru pada periode inilah semakin banyak OBK yang bermunculan. Mereka umumnya didirikan oleh komunitas populasi kunci tertentu dan memfokuskan kegiatan mereka untuk populasi kunci yang mereka wakili. Dari 24 OBK yang diwawancarai dalam penelitian ini, 15 diantaranya (63%) didirikan di antara 2002-2009. OBK-OBK ini tersebar di sebagian besar daerah penelitian seperti di Jawa Timur, Sulawesi Utara, Yogyakarta, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Bangka Belitung.

Di periode ini respon HIV dan AIDS juga dimulai di beberapa daerah seperti di Nusa Tenggara Barat, Papua Barat dan Kalimantan Tengah. Respon sektor komunitas di Papua Barat sebenarnya sudah terlihat sejak periode sebelumnya saat beberapa OMS yang ada masih tergabung dalam provinsi Papua.

Gambaran perjalanan keterlibatan sektor komunitas seperti digambarkan di atas secara singkat bisa dilihat pada Gambar 4. Sejarah perkembangan keterlibatan sektor komunitas menunjukkan bahwa

6 Komitmen Sentani adalah komitmen yang dibuat oleh stakeholder dari 6 provinsi (Bali, Jakarta, Jawa Barat,

ada perbedaan respon sektor komunitas berdasarkan waktu pendirian. Ada OMS/OBK yang berdiri atau memulai program HIVnya lebih karena mereka menangkap kebutuhan pada saat belum ada upaya-upaya dari sektor pemerintah maupun kesempatan pendanaan dari donor, seperti OMS/OBK yang didirikan pada dua periode pertama. Sebaliknya, ada juga OMS/OBK yang didirikan karena sudah ada kesempatan ketersediaan dana untuk program HIV dan AIDS, seperti OMS/OBK yang didirikan pada periode terakhir.

Gambar 4: Perkembangan Respon Sektor Komunitas

Perbedaan ini tercermin dalam visi dan misi OMS/OBK. Visi dan misi OMS/OBK yang lebih dulu berdiri umumnya lebih luas dibanding OMS/OBK yang lebih baru berdiri, dimana HIV dan AIDS dijadikan sebagai program yang inklusif yaitu merupakan bagian dari program-program lain yang dilakukan oleh OMS/OBK tersebut. Sementara untuk OMS/OBK yang baru, misinya cenderung terbatas pada upaya mengatasi permasalahan HIV dan AIDS saja dan juga ada yang secara khusus terbatas pada populasi kunci tertentu saja. Terlepas dari perbedaan ini, alasan mengapa sektor komunitas memilih terlibat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di daerahnya secara garis besar sama – yaitu untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dengan ketersediaan layanan.

Variasi pemilihan pendekatan dan target populasi di atas juga terlihat apabila dihubungkan dengan inisiator pendirian OMS/OBK. Pendiri OMS/OBK bisa dikelompokkan menjadi pendiri yang berasal dari masyarakat sipil (termasuk akademisi, tokoh masyarakat lokal, tokoh agama ataupun bagian lain dari masyarakat umum), dan inisiator yang berasal dari populasi kunci dan ODHA. Kelompok yang pertama cenderung untuk menarget populasi umum seperti remaja atau pelajar dan apabila fokus kepada populasi kunci biasanya hanya pada populasi WPS saja. Sementara OMS/OBK yang pendirinya adalah populasi kunci cenderung untuk menarget populasi kunci saja.

Dari sisi struktur organisasi, secara umum OMS/OBK memiliki struktur yang sederhana dan tidak birokratif, namun ada perbedaan yang ditemukan pada variasi kelengkapan struktur. Ada OMS/OBK